No.364 - 言語の本質 [本]

No.344「算数文章題が解けない子どもたち」で、慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏の同名の著作を紹介しました(著者は他に6名)。今回は、その今井氏が名古屋大学准教授の秋田喜美氏(言語心理学者)と執筆した『言語の本質 - ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書 2023。以下、"本書")を是非紹介したいと思います。共同執筆ですが、全体の核の部分は今井氏によるようです。

言うまでもなく、言語は極めて複雑なシステムです。それを、全くのゼロ(=赤ちゃん)から始まってヒトはどのように習得していくのか。本書はそのプロセスの解明を通して、言語の本質に迫ろうとしています。それは明らかに「ヒトとは何か」に通じます。

"言語の本質" とか "言葉とは何か" は、過去100年以上、世界の言語学者、人類学者、心理学者などが追求してきたものです。本書はその "壮大な" テーマを扱った本です。大風呂敷を広げた題名と思えるし、しかも新書版で約280ページというコンパクトさです。大丈夫なのか、見かけ倒しにならないのか、と疑ってしまいます。

しかし実際に読んでみると「言語の本質」というタイトルに恥じない出来映えの本だと思いました。読む立場としても幾多の発見があり、また個々の論旨の納得性も高い。以下に、内容の "さわり" を紹介します。

AI研究者との対話

本書で展開されている著者の問題意識のきっかけが、今井氏による「あとがき」に記されています。その部分を引用すると次の通りです。

少々意外なのですが、今井氏の問題意識の発端(の重要な点)は人工知能(AI)研究者との交流だったのですね。本書には、今井氏が自著の『ことばと思考』の冒頭部分を ChatGPT に英訳させた例が載っていて、今井氏は「ほとんど完璧」と書いています。しかし ChatGPT とヒトとの言葉の認識のあり方は全く違っていて、その違いも本書のテーマと結びついています。こういった記述は、今井氏の AI への関心が窺えます。

上の引用のキーワードは「記号接地(symbol grounding)」です。記号接地とは、記号(言語の場合は音の塊・並び)が人間の身体感覚(視覚、聴覚、触覚、心理感覚、・・・・・・ など)と結びつくことを言います。これが言語習得の第一歩だとするのが、本書の第1の主題です。それがオノマトペを例に説明されています。

オノマトペ

オノマトペとは、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語(=「ワクワク」「ドキドキ」などの内的感覚・感情を表す語)の総称です。重複形が多いが、そればかりではありません(笑顔を表す擬態語に「ニコニコ」と「ニコッ」がある例)。オノマトペは、

感覚イメージを写し取る記号

と定義できます。ここでのキーワードは、まず「感覚」(視覚、聴覚、触覚、味覚など)です。オノマトペは、形容詞などと同じく "感覚" を表す言葉です。しかし形容詞には感覚("美しい")と、感覚ではないもの("正しい" などの理性的判断)の両方がありますが、感覚ではないオノマトペは考えにくい。"感覚" ではなく "感覚イメージ" と定義してあるのは、擬態語や擬情語を想定しているのでしょう。

もう一つのキーワードは「写し取る」です。表すもの(記号)と、それによって表されるものに類似性があるとき、その記号を「アイコン」と呼びます。アイコンは主として視覚によるもので、たとえばコンピュータ画面のゴミ箱のアイコンや、一般的に使われる笑顔のアイコン( ☺ )は、世界のだれが見てもゴミ箱や笑顔と見えます。

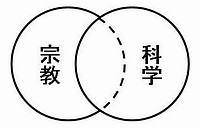

オノマトペもアイコンのように、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性がある(=模倣性があると感じられる)記号です。このことを本書では "アイコン性" がある、と表現しています。"アイコン" ではなく "アイコン性" としてあるのは、視覚によるアイコンとは違って発音で "写し取る" ため、模倣性に限界があるからです。また、音による模倣は、言語体系がもつ母音・子音のバリエーションや音韻体系に大きく影響されます。アイコン、オノマトペ、オノマトペ以外の言葉の3つを対比させると、次のようになります。

音象徴

オノマトペを考える上で重要なことは、そもそも発音における "音" がアイコン性を帯びていることです。これを「音象徴」と言います。たとえば、清音と濁音の音象徴です。「コロコロ」より「ゴロゴロ」の方が大きくて重いものが転がる様子を表します。「サラサラ」より「ザラザラ」の方が荒くて不快な手触りを示す。「トントン」より「ドンドン」の方が、強い打撃が出すより大きな音を模倣します。g や z や d のような濁音は程度が大きいことを表し、またマイナスのニュアンスが伴いやすい音です。

母音の "あ" と "い" の音象徴もあります。打撃を表「パン」は平手でたたく感じで「ピン」は人差し指で弾くイメージであり、「パン」の方の打撃が大きい。水が飛び散る様子の「パチャパシャ」と「ピチャピチャ」も、「パチャパシャ」の方が飛び散る程度は大きいわけです。"あ" は大きいイメージと結びつき、"い" は小さいイメージと結びつきます。これは、発音のときの口腔の大きさに違いに起因します。

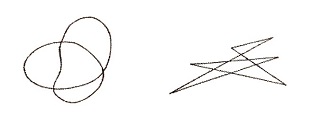

さらに、阻害音(p, t, k, s, d, g, z などの子音が入った音)は、硬く、尖って、角張ったイメージであり、共鳴音(m, n, y, r, w などの子音)は、柔らかく、なめらかで、丸っこい印象と結びつきます。この例として、次の図1を示して、

との質問をすると、多くの言語の多くの話者は「左側がマルマ」と答えます。

音象徴は、言語習得以前の赤ちゃんでも認められます。チリで行われた生後4ヶ月の赤ちゃんの実験では、親の膝の上に乗せられた赤ちゃんに、丸、楕円、四角、三角のどれかの図形を、大小をペアにしてスクリーン上に表示します。と同時に、様々な発音(音)を聞かせます。赤ちゃんの視線検知をすると、a を含む音を聞いたときは大きな図形の方を、i を含む音を聞いたときは小さな図形の方を見ることが分かりました。言語経験がほとんどない赤ちゃんですら、母音と図形大きさの関係に気づいているのです。

マルマとタケテの音象徴や、a と i の音象徴は、母語によらない共通性があります。しかし、ほとんどの音象徴は言語により個別です。たとえば、日本語においてカ行とタ行を含むオノマトペ、「カタカタ」「コトコト」「カチカチ」「コツコツ」は、いずれも硬いモノ同士の衝突音を表します。つまり、タ(t)、ト(t)、チ(ch)、ツ(ts)の子音が、音象徴で同じ意味と結びついている。

しかしこれは日本語ならではの音象徴です。たとえば英語では、titter は "忍び笑い"、chitter は "鳥のさえずり" で、t と ch が違う音象徴をもっています。

音がアイコン性をもつのが音象徴です。そしてアイコン性をもつ音の連なり=言葉がオノマトペであり、オノマトペが高度に発達した日本語や韓国語では、オノマトペこそ "身体で感じる感覚イメージを写し取る言葉" なのです。

言語の習得過程(1)

幼児の言語環境はオノマトペにあふれています。0歳児向けの絵本はオノマトペだけだし、0歳児・1歳児に対する親の語りかけもオノマトペが多用されます。そして2歳児以降になると、文や単語を修飾するオノマトペが増える。

そのオノマトペの発端が「音象徴」です。乳幼児は音象徴が認識できるかを著者が実験した結果が本書に書かれています。どうやって調べるのかというと、脳波の「N400 反応」をみます。

言葉を覚えたての1歳過ぎの幼児に知っている単語を聞かせ、同時にモノを見せたとき、単語とモノが合っているときと、単語とモノが違っているときでは脳波の反応が違います。たとえば、「イヌ」という音なのに絵はネコだとすると、音の始まりから400~500ミリ秒たったところで、脳の左右半球の真ん中付近の電位が下がります。これは大人でも単語と提示内容が不整合の場合にみられる反応で、N400反応と呼ばれています(N は Negative、400 は 400ミリ秒の意味)。

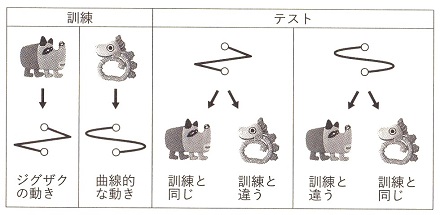

著者は、N400反応を利用して、言語習得前の生後11ヶ月の赤ちゃんのN400反応を調べました。次のような図形を用いた「モマ・キピ」実験です。

このように、ヒトの脳は音と対象の意味付けを生まれつき自然に行っています。これが、言葉の音(=記号)が身体に接地する第一歩になるのではないかというのが著者の意見です。

このことは、音の連なり(単語)にも意味があるという洞察につながります。さらには、対象それぞれに名前があるという "偉大な洞察" につながっていきます。

一般に、言葉の音からその意味を推測することはできません。「サカナ」という音の連なりは "魚" と何の関連性もありません。しかし、オノマトペは違います。「トントン」「ドンドン」(打撃音)や、「チョコチョコ」「ノシノシ」(歩く様子)などは、音が意味とつながっています。仮に「チョカチョカ」「ノスノス」とういう、現実には使われない "オノマトペ" を想定してみても、それが表す歩く様子は「チョコチョコ」「ノシノシ」と同じと感じられる。これは「サカナ」を「サカノ」にすると全く意味がとれなくなるのとは大違いです。

対象それぞれに名前があるというのは "偉大な洞察" だということを、著者はヘレン・ケラーのエピソードを引いて説明しています。

「ノスノス」実験

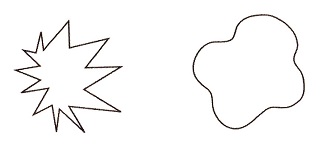

しかし、「対象それぞれに名前がある」という洞察から「語彙爆発」に向かうのは単純なことではありません。単純ではない一つの理由は、音の連なり(=言葉)で対象を説明されたとしても、その言葉が対象の「形」なのか「色」なのか「動作」なのかが曖昧だからです。実はここでも、感覚イメージを写し取るオノマトペが役だちます。著者は、3歳ぐらいの幼児に次の絵(図3)を見てせて動詞(=実際には使われない仮想的な動詞)を教える実験を紹介しています。

「ノスノス」は、人物を表すのではなく、動き(たとえば歩く)を表すのでもなく、動き方を表すのだと感覚的に分かるのです。このように、感覚と音が対応すると感じられる(アイコン性がある)オノマトペは言語学習の足場となり、手掛かりになるのです。

記号接地

もちろん、アイコン性のある言葉は言語学習の足場であって、最初の手掛かりに過ぎません。しかし言語という記号体系が意味を持つためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければなりません。このことを指摘した認知科学者のハルナッドは、大人が中国語を学ぶ例をげて次のように説明しています。

辞書の定義だけから言葉の意味を理解しようとするのは、一度も地面に接地することなく「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーラウンドに乗っているようなものです。

その一方で、永遠に回り続けるメリーゴーラウンドを回避するためには、すべての言葉が身体感覚と接地している必要は全くありません。身体感覚とつながる言葉をある程度のボリュームで持っていれば、それらの言葉を組み合わせたり、それらとの対比や、また比喩や連想によって、直接の身体経験がなくても身体に接地したものとして言葉を覚えていくことができるのです。

身体感覚に接地する代表が音象徴であり、オノマトペですが、一般語にも音と意味の繋がりを感じるものがあることに注意すべきです。たとえば「かたい」「やわらかい」はオノマトペではありません。しかし「かたい」の k、t は硬い印象を与える音象徴があり(阻害音)、「やわらかい」は柔らかい印象の音象徴があります(共鳴音)。

「おおきい」「ちいさい」も同様で、大きい印象を与える "o" の長母音と、小さい印象を与える "i" が先頭音にあります。言葉を覚えたての幼児に親が絵本を読んで聞かせるとき、これらの言葉をどういう風に(大袈裟に)発音するかを想像してみたら、それは明確でしょう。

また「たたく(叩く)」「ふく(吹く)」「すう(吸う)」はオノマトペではありませんが、オノマトペの歴史研究によると、これらは「タッタッ」「フー」「スー」という擬音語に、古語における動詞化のための接尾辞「く」をつけたものです。「ひよこ」も、「ヒヨヒヨ」という擬音語に、可愛いものを表す接尾辞「こ」をつけたものです(「ワンコ」「ニャンコ」と同じ原理)。

こういった "隠れたオノマトペ" は非常にたくさんあり、"記号接地" の一助になっていると考えられます。また、このあたりはオノマトペが発達していない英語にも当てはまります。日本語なら「オノマトペ + 動詞」で表現するところを、英語では1語の動詞で表すのが一般的です。たとえば、英語の「話す・言う」ジャンルの言葉に、

などがありますが、これらは cha と チャにみられるように音象徴があります。

しかし、音象徴やオノマトペなどのアイコン性がある言葉があったとしても、基本的に言語は恣意的な記号の体系です。「日本国語大辞典」の見出し語は約50万語ですが、「日本語オノマトペ辞典」は、方言、古語を含んで 4500語です。多めに見積もったとしても、オノマトペは言葉の 1% に過ぎません。言語を習得するためには身体感覚とつながっているオノマトペから離れる必要があります。

そもそも言葉は抽象的で、記号とそれが表すものの関係は全く恣意的です。この恣意的な記号の膨大な体系をどうやって習得していくのか、それが本書の第2の主題です。

言語の習得過程(2)

子どもが言語を習得していく過程を観察すると「過剰一般化」の例がよくあります。具体的には、

の2つを学んだ子どもが、

事例がありました。「開ける」は多くの子どもが過剰一般化する有名な動詞です。上の例では子どもが "自分の欲しいモノや場所にアクセスしたいとき「あけて」と言えばよい" と過剰一般化したわけです。それは残念ながら、ミカンでは間違いになる(日本語環境では)。

英語の open も、多くの子どもが過剰一般化します。明かりやテレビをつけるときも "open" という子が多い。しかし中国語ではそれで正解です。中国語の「開」は、日本語の開けると同じ意味に加えて、電気をつけたり、パソコンのスイッチを入れたり、車を運転することにも使うからです(その "開" の意味の一部は漢字を通して日本語に入り、開始、開会、開業、開店、開校、開港、などと使われています。さすがに開車とは言いませんが)。

過剰一般化はあくまで "過剰" なので、子どもの暮らす言語環境では間違いです。しかし子どもは推論しているのです。みかんを剥くことも「あける」だろうと ・・・・・・。みかんの場合は間違いなので、親から「そういうときは、"むいて" と言うのよ」と直されるでしょう。しかしオモチャ箱のフタなら「あける」は正しいので、親は子どもの要望にそのまま応える。そのようにして子どもは言葉を覚えていく。

推論をするから過剰一般化が起きます。キーワードは "推論" であり、学習は丸暗記ではなく推論というステップを経たものなのです。その推論にもいろいろなタイプがありますが、言語習得の鍵となるのは「アブダクション推論」です。

アブダクション推論

論理学における推論は、一般には「演繹推論」と「帰納推論」ですが、アメリカの哲学者・パースはこれに加えて「アブダクション推論」を提唱しました。アブダクション推論は「仮説形成推論」とも言います。この3つの違いを本書での例で説明すると次の通りです(言い方を少々変えました)。

演繹推論

帰納推論

アブダクション推論

もちろん、常に正しい答えになるのは演繹推論だけです。しかし演繹推論は新しい知識を生みません。新しい知識を創造する(可能性がある)のは帰納推論とアブダクション推論です。

帰納推論は観察した事例での現象や性質が、その事例が属する集合の全体でも見い出されるとする推論です。つまり、部分を観察して全体に一般化する推論です。従って生み出される知識(= 一般化され普遍化された知識)は、部分としては既に観察されているものであり、とりたてて新しいものではありません。

それに対してアブダクション推論は、観察データを説明するための仮説を形成する推論です。この推論では、直接には観察できない何かを仮定し、直接観察したものとは違う種類の何かを推論します。従って、仮説が正しければ従来なかった新しい知識を獲得できます。上の例のアブダクション推論を分析すると、そもそも、

という仮説形成ができる理由は、もし A が正しいとすると、演繹推論(=常に正しい推論)によって、

が成り立つからです。つまり A → B を理解した上で、B から A を推論している(B → A)。アブダクション推論が「逆行推論」とも呼ばれるゆえんです。もちろん、A → B は常に正しいのですが、その反対の B → A が常に正しいわけではありません。従って A はあくまで「仮説」であって、仮説には検証が必要です。その検証をパスすると新知識の獲得になる。こういった類の推論がアブダクション推論 = 仮説形成推論です。

仮説形成推論の言語学習における役割について、本書ではヘレン・ケラーのエピソードも引きながら、次のように説明してあります。

「すべての対象には名前がある」という洞察は、さらに「名詞は形によって一般化される」「動詞は動作の類似性によって一般化される」という洞察につながっていきます。

アブダクション推論の具体例をもう少し考えてみます。子どものアブダクション推論は "言い間違い" によく現れます。たとえば、

と言った子どもがいました。もし大人が練乳を「イチゴの醤油だね」と言ったとしたら、それは意識的な比喩です。しかし子どもは「しょうゆ = 食品にかけておいしくするもの」という推論をした上で、"イチゴのしょうゆ" という "言い間違い" をしたわけです。

という間違いもあります。大人は「投げる」と「蹴る」は全く違う行為だと考えます。しかしよく考えてみると、両方とも「関節を曲げて伸ばすという行為によって何かを遠くへ飛ばす」という構造的類似性があります。子どもはその類似性による推論をして「足で投げる」になった。

言うまでもなく、アブダクション推論(と帰納推論)は常に検証・修正されなければなりせん。特に、アブダクション推論は過剰一般化と隣り合わせです。子どもは、ある時は推論=言い間違いを親から訂正され、またあるときは推論を親にすんなりと受け入れられ、そういう繰り返しで語彙を爆発的に増やしていくのです。

アブダクションの起源:ヒトと動物の違い

「すべての対象には名前がある」という気づきは、言語という記号体系を自分で構築していくための第1歩となる "偉大な" 洞察です。しかしこの洞察の背後には、暗黙に仮定されているもう一つの洞察があります。それは、

という洞察です。これはどういうことでしょうか。以下の説明では、モノをカタカナで、その発音をローマ字で記述します。

言葉を覚えたての幼児に、バナナとリンゴとミカンの名前を教えることを想定します。バナナを手にとって「これは banana」と教え、リンゴを手にとって「これは ringo」と教え、ミカンを手にとって「これは mikan」と教えます。何回かやると子どもは果物の名前を覚えます。そのあと、バナナを手にとって「これは ?」と問いかけると、子どもは「banana」と答える。リンゴ、ミカンについても同じです。つまり子どもは、バナナ → banana、リンゴ→ ringo、ミカン → mikan と覚えたわけです(モノ → 発音)。

この段階で、子どもの前にバナナとリンゴとミカンを置きます。そして「ringo はどれ?」と質問すると、こどもは間違いなくリンゴを手にするでしょう。バナナとミカンについても同じです。もし、自分の子どもがそれができない、つまり「ringo はどれ ?」と質問してもバナナを取ったりすると(あるいは、まごついて何もしないと)、親はショックを受けるでしょう。発達障害かと思ってパニックになるかもしれない。

子どもは、モノ → 発音 を習得すると、その裏で自動的に banana → バナナ、ringo→ リンゴ、mikan → ミカン という "逆の推論" をしています。これを「対称性推論」と言います。対象に名前があるということは、このような「形式(=名前)と対象の双方向性」を前提にしているのです。でないと "対象の名前" は意味がなくなる。

そんなこと当たり前だろうと思われるかもしれません。しかしそれは人間だから当たり前なのであって、動物では当たり前ではないのです。本書の著者の今井氏は、子どもが言葉を習得する過程を研究していますが、京都大学霊長類研究所の松沢教授とチンパンジー "アイ" の動画をみて驚愕しました。

人間は

記号→対象

を学習すると、同時に、

対象→記号

も学習します。つまり対象性推論を行います。もっと広く言うと、

XだからA

をもとに、

AだからX

という推論をします。たとえば、雨が降ったら道路が濡れる、という一般論をもとに、

と推論します。しかしこれはアブダクション推論であって、正確に言うと「雨が降ったという仮説形成をした」わけです。事実は、雨が降ったのではなく、向かいの家の人が水を撒いたのかもしれないし、放水車が通ったのかもしれない(そういった可能性はあくまで情況次第です)。

人間は「原因 → 結果」から「結果→原因」という推論をよくやります。もちろんこれは論理的には正しくない推論 = 非論理推論です。過剰一般化だともいえる。このようなアブダクション推論の一つとして、形式と対象の間の対称性推論があります。人間はそれを当然のように行う。しかし、動物は違います。

ヒトと祖先が同じであるチンパンジーはどうかというと「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことが結論づけられています。ただし、京都大学霊長類研究所で "アイ" といっしょに飼育されていた "クロエ" という個体だけは対称性推論ができることが確認されています。

そこで疑問が起きます。ヒトの対称性推論はヒトがもともと持っている能力なのか、それともヒトが言語習得の過程で獲得する能力なのかです。今井氏は、前者が正しい、つまり、

という仮説をたて、それを検証するための実験を行いました。

乳児は対称性推論をするか

対象としたのは生後 8ヶ月の乳児、33人です。この段階の乳児は、音の連なりから単語(=音の固まり)を切り出す学習をしている段階で、知っている単語は極めて少なく、もし対称性推論ができたとしたら、それは言葉の学習の経験から得たものではないことが実証できます。

チンパンジーは対称性推論をするか

チンパンジーは他の動物と同じく、種としては対称性推論をしないことが分かっています。著者の今井氏は、乳児にやったのと同じ実験でこのことを確認しようと考えました。対象は京都大学霊長類研究所の7頭(成体)のチンパンジーです。

この実験は「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことを再確認する結果となりました。ただし、非常に興味深いことに "クロエ" という個体だけは対称性推論をすることが示されました。これは京都大学霊長類研究所の以前の研究と整合的です。

この "クロエ" は「相互排他性推論」もできることが分かっています。相互排他性推論は、ヒトであれば言葉を覚えたての2歳以下の乳児でもできる推論です。つまり "コップ" という言葉は知っているが "ハニーディッパー" は知らない(=言葉もモノも知らない)子どもに対して、コップとハニーディッパーを目の前に置き「ハニーディッパーを取って」と言うと、子どもは躊躇なく、知らないはずのハニーディッパーを取ります。

つまり「未知の名前は自分が知らないものを指す」という推論が、2歳以下の子どもでもできるのです。これが相互排他性推論で、非論理推論と言えます。なぜなら「ピーラーを取って」でもハニーディッパーを取ることになるからです。ただし、「コップとハニーディッパーのどちらかを取ることが正しい」という前提があれば、極めて論理的な推論です。

"クロエ" だけが対称性推論や相互排他性推論といったアブダクション推論(=非論理推論)ができるということは、チンパンジーの中には少数の割合でそれができる個体がいると想像できます。ということは、アブダクション推論の萌芽がヒトとチンパンジーの共通祖先にすでにあり、ヒトの進化の過程でそれが徐々に形成され確立されていったという可能性が出てくるのです。

人類の進化

本書で、ヒトと動物の違いの説明があるのは「第7章 ヒトと動物を分かつもの」で、この章は全体のまとめである "終章" の前の最後の章です。その第7章の最後は「人類の進化」という見出しになっています。引用すると次の通りです。

人類(ホモ族)発祥の地・アフリカにおいて、チンパンジーは森に残り、霊長類で一般的な植物食、果実食に留まった。一方、東アフリカで乾燥化が進むサバンナの草原地帯に進出したホモ族は、そこでの狩猟採集というライフスタイルに突入し、そこから居住地を全世界に広げていった。それは、不確実な対象、直接の観察や経験が不可能な対象について推測・予測する必要がある生活であった。その結果、ヒトは言語を獲得して進化させ、その要因にアブダクション推論の進化があった、というのが本書の最後の論考ということになります。

「オノマトペ」から始まったはずの考察が、最後に「人類の進化」に行き着くのは驚きですが、そこが本書の魅力です。

感想

以上に紹介したのは本書(新書版で280ページ)の一部というか、"さわり" だけですが、「言語とは何か」を通して「ヒトとは何か」にまでに至る論考には感心しました。その際のキーワードは「記号接地」と「アブダクション推論」です。

「記号接地」に関しては、ヒトと AI の違いは何かが明確に答えられています。特に ChatGPT のような大規模言語モデルによる生成AI が創り出すテキストと人間の言語の違いです。逆にいうと ChatGPT が今後どういう方向を目指すのか、予想できると感じました。

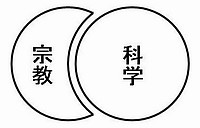

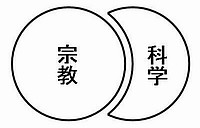

「アブダクション推論」では、ヒトが他の動物と何が違うのか、その答え(の一つ)になっています。まさに「ヒトとは何か」に迫った論考で、特に「非論理的な推論をするからヒトなのだ」という主張です。アブダクション推論をはじめとする非論理的な推論は、言語システムの獲得に必須だし、また仮説形成が科学・技術の発達の原動力であることは言うまでもありません。

但し、その非論理的推論は、検証と修正にささえられています。言語獲得の場合は親との生活の中での(暗黙の)検証と修正の繰り返しだし、科学における仮説は、その正しさを証明する実験や分析が欠かせません。

原因から結果だけではなく、結果から原因を推論するのが人間の本性なのです。しかし検証と修正がない「結果 → 原因」推論は、社会レベルで考えると害悪をもたらします。そういった言説があふれている(メディアの発達がそれを加速している)のが現代社会という見立てもできると思いました。

本書は大変に有益な本ですが、残念なのは構成に難があることです。特に「第3章 オノマトペは言語か」です。ここでは、オノマトペは言語であるとの証明が長々と書かれています。

しかし、オノマトペがシスマティックに発達している日本語を使っている我々日本人にとって、オノマトペが言語なのはあたりまえです。おそらくオノマトペを "言語より一段低いもの" と見なす(ないしは "言語活動における枝葉末節" と見なす)欧米の言語学者への反論なのでしょうが、この章は余計でした。本書の英訳版を出すときに付け加えればよいと思いました。

さらに本書は、著者(今井氏)が過去からの探求の過程を振り返り、いろいろ考えると次々と疑問が沸いてくる、その疑問を解決してきた過程を発見的に書いている部分があります。それが悪いわけではありませんが、必然的に論旨が行き戻りすることがあり、もっとストレートに最新の研究成果に至る道を直線的に記述した方が、全体として分かりやすくなると思いました。ただ、これが本書の魅力と言えば魅力なのでしょう。

ともかく、本書は知的興奮を覚える本であり、久しぶりに読書の楽しみを味わいました。

本書の著者の今井むつみ氏が ChatGPT について書かれた文章を紹介します。子どもが言語を習得する過程に詳しい今井氏ならではの見方が出ています。

これは、岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か』(岩波書店 2023)の書評です。岡野原氏は日本の代表的なAI企業であるプリファード・ネットワークス社の共同創業者であり、同社の代表取締役最高研究責任者です。

「言語の本質」で展開されている議論に従うと、「ChatGPT は記号接地なしに、記号から記号への漂流を続ける生成 AI」です。それでも、ヒトとまともに会話したり、翻訳したりできます。今井氏も「言語の本質」の中で、"使わなければ損というレベルになっている" と評価していました。

しかし今井氏は、岡野原氏の「大規模言語モデルは新たな知能か」を読んで驚いたのでしょうね(たぶん)。ChatGPT の「注意機構」と「メタ学習」は、乳児が言語を獲得するプロセスと同じではないかと ・・・・・・。発達心理学のプロからすると、そう見えるのでしょう。

岡野原氏も本の中で書いていますが、メタ学習(学習のしかたを学習する)のポイントのなるのは「注意(Attention)機構」です。Google が開発した「トランスフォーマー」という技術は、この「注意機構」実装していました。それを利用して超大規模化モデルを作るとメタ学習まで可能になることを "偶発的に発見した"(岡野原氏)のが OpenAI です。Google や OpenAI の技術者が、当初は全く予想できなかったことが起こっている。

ヒトとは何かを突き詰めるためには、ヒトでないものも知らなければなりません。そのため「言語の本質」ではチンパンジーでの研究が書かれていました。しかし、大規模言語モデルによる生成AI も "ヒトでないもの" であり、しかもヒトと比較するレベルになっています。生成AIの研究がヒトとは何かを探求する一助になりうることを、今井氏の書評は言っているように思えました。

"言語の本質" とか "言葉とは何か" は、過去100年以上、世界の言語学者、人類学者、心理学者などが追求してきたものです。本書はその "壮大な" テーマを扱った本です。大風呂敷を広げた題名と思えるし、しかも新書版で約280ページというコンパクトさです。大丈夫なのか、見かけ倒しにならないのか、と疑ってしまいます。

しかし実際に読んでみると「言語の本質」というタイトルに恥じない出来映えの本だと思いました。読む立場としても幾多の発見があり、また個々の論旨の納得性も高い。以下に、内容の "さわり" を紹介します。

AI研究者との対話

本書で展開されている著者の問題意識のきっかけが、今井氏による「あとがき」に記されています。その部分を引用すると次の通りです。

| 以降の引用では、段落を増やしたところ、図の番号を修正したところや、漢数字を算用数字にしたところがあります。また下線は原文にはありません) |

|

少々意外なのですが、今井氏の問題意識の発端(の重要な点)は人工知能(AI)研究者との交流だったのですね。本書には、今井氏が自著の『ことばと思考』の冒頭部分を ChatGPT に英訳させた例が載っていて、今井氏は「ほとんど完璧」と書いています。しかし ChatGPT とヒトとの言葉の認識のあり方は全く違っていて、その違いも本書のテーマと結びついています。こういった記述は、今井氏の AI への関心が窺えます。

上の引用のキーワードは「記号接地(symbol grounding)」です。記号接地とは、記号(言語の場合は音の塊・並び)が人間の身体感覚(視覚、聴覚、触覚、心理感覚、・・・・・・ など)と結びつくことを言います。これが言語習得の第一歩だとするのが、本書の第1の主題です。それがオノマトペを例に説明されています。

オノマトペ

オノマトペとは、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語(=「ワクワク」「ドキドキ」などの内的感覚・感情を表す語)の総称です。重複形が多いが、そればかりではありません(笑顔を表す擬態語に「ニコニコ」と「ニコッ」がある例)。オノマトペは、

感覚イメージを写し取る記号

と定義できます。ここでのキーワードは、まず「感覚」(視覚、聴覚、触覚、味覚など)です。オノマトペは、形容詞などと同じく "感覚" を表す言葉です。しかし形容詞には感覚("美しい")と、感覚ではないもの("正しい" などの理性的判断)の両方がありますが、感覚ではないオノマトペは考えにくい。"感覚" ではなく "感覚イメージ" と定義してあるのは、擬態語や擬情語を想定しているのでしょう。

もう一つのキーワードは「写し取る」です。表すもの(記号)と、それによって表されるものに類似性があるとき、その記号を「アイコン」と呼びます。アイコンは主として視覚によるもので、たとえばコンピュータ画面のゴミ箱のアイコンや、一般的に使われる笑顔のアイコン( ☺ )は、世界のだれが見てもゴミ箱や笑顔と見えます。

オノマトペもアイコンのように、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性がある(=模倣性があると感じられる)記号です。このことを本書では "アイコン性" がある、と表現しています。"アイコン" ではなく "アイコン性" としてあるのは、視覚によるアイコンとは違って発音で "写し取る" ため、模倣性に限界があるからです。また、音による模倣は、言語体系がもつ母音・子音のバリエーションや音韻体系に大きく影響されます。アイコン、オノマトペ、オノマトペ以外の言葉の3つを対比させると、次のようになります。

| ☺ | アイコン (日本語話者以外も理解) |

| ニコニコ ニコッ |

アイコン性がある言葉 |

| えがお 笑顔 |

言葉 (日本語話者だけが理解) |

音象徴

オノマトペを考える上で重要なことは、そもそも発音における "音" がアイコン性を帯びていることです。これを「音象徴」と言います。たとえば、清音と濁音の音象徴です。「コロコロ」より「ゴロゴロ」の方が大きくて重いものが転がる様子を表します。「サラサラ」より「ザラザラ」の方が荒くて不快な手触りを示す。「トントン」より「ドンドン」の方が、強い打撃が出すより大きな音を模倣します。g や z や d のような濁音は程度が大きいことを表し、またマイナスのニュアンスが伴いやすい音です。

母音の "あ" と "い" の音象徴もあります。打撃を表「パン」は平手でたたく感じで「ピン」は人差し指で弾くイメージであり、「パン」の方の打撃が大きい。水が飛び散る様子の「パチャパシャ」と「ピチャピチャ」も、「パチャパシャ」の方が飛び散る程度は大きいわけです。"あ" は大きいイメージと結びつき、"い" は小さいイメージと結びつきます。これは、発音のときの口腔の大きさに違いに起因します。

さらに、阻害音(p, t, k, s, d, g, z などの子音が入った音)は、硬く、尖って、角張ったイメージであり、共鳴音(m, n, y, r, w などの子音)は、柔らかく、なめらかで、丸っこい印象と結びつきます。この例として、次の図1を示して、

| 一方が マルマ(maluma)で、一方が タケテ(takete)です。どちらがマルマで、どちらがタケテでしょうか」 |

|

図1:マルマとタケテ |

どちらが "マルマ" で、どちらが "タケテ" か |

音象徴は、言語習得以前の赤ちゃんでも認められます。チリで行われた生後4ヶ月の赤ちゃんの実験では、親の膝の上に乗せられた赤ちゃんに、丸、楕円、四角、三角のどれかの図形を、大小をペアにしてスクリーン上に表示します。と同時に、様々な発音(音)を聞かせます。赤ちゃんの視線検知をすると、a を含む音を聞いたときは大きな図形の方を、i を含む音を聞いたときは小さな図形の方を見ることが分かりました。言語経験がほとんどない赤ちゃんですら、母音と図形大きさの関係に気づいているのです。

マルマとタケテの音象徴や、a と i の音象徴は、母語によらない共通性があります。しかし、ほとんどの音象徴は言語により個別です。たとえば、日本語においてカ行とタ行を含むオノマトペ、「カタカタ」「コトコト」「カチカチ」「コツコツ」は、いずれも硬いモノ同士の衝突音を表します。つまり、タ(t)、ト(t)、チ(ch)、ツ(ts)の子音が、音象徴で同じ意味と結びついている。

しかしこれは日本語ならではの音象徴です。たとえば英語では、titter は "忍び笑い"、chitter は "鳥のさえずり" で、t と ch が違う音象徴をもっています。

音がアイコン性をもつのが音象徴です。そしてアイコン性をもつ音の連なり=言葉がオノマトペであり、オノマトペが高度に発達した日本語や韓国語では、オノマトペこそ "身体で感じる感覚イメージを写し取る言葉" なのです。

言語の習得過程(1)

幼児の言語環境はオノマトペにあふれています。0歳児向けの絵本はオノマトペだけだし、0歳児・1歳児に対する親の語りかけもオノマトペが多用されます。そして2歳児以降になると、文や単語を修飾するオノマトペが増える。

そのオノマトペの発端が「音象徴」です。乳幼児は音象徴が認識できるかを著者が実験した結果が本書に書かれています。どうやって調べるのかというと、脳波の「N400 反応」をみます。

言葉を覚えたての1歳過ぎの幼児に知っている単語を聞かせ、同時にモノを見せたとき、単語とモノが合っているときと、単語とモノが違っているときでは脳波の反応が違います。たとえば、「イヌ」という音なのに絵はネコだとすると、音の始まりから400~500ミリ秒たったところで、脳の左右半球の真ん中付近の電位が下がります。これは大人でも単語と提示内容が不整合の場合にみられる反応で、N400反応と呼ばれています(N は Negative、400 は 400ミリ秒の意味)。

著者は、N400反応を利用して、言語習得前の生後11ヶ月の赤ちゃんのN400反応を調べました。次のような図形を用いた「モマ・キピ」実験です。

|

図2:モマとキピ |

どちらが「モマ」で、どちらが「キピ」か |

|

このように、ヒトの脳は音と対象の意味付けを生まれつき自然に行っています。これが、言葉の音(=記号)が身体に接地する第一歩になるのではないかというのが著者の意見です。

このことは、音の連なり(単語)にも意味があるという洞察につながります。さらには、対象それぞれに名前があるという "偉大な洞察" につながっていきます。

一般に、言葉の音からその意味を推測することはできません。「サカナ」という音の連なりは "魚" と何の関連性もありません。しかし、オノマトペは違います。「トントン」「ドンドン」(打撃音)や、「チョコチョコ」「ノシノシ」(歩く様子)などは、音が意味とつながっています。仮に「チョカチョカ」「ノスノス」とういう、現実には使われない "オノマトペ" を想定してみても、それが表す歩く様子は「チョコチョコ」「ノシノシ」と同じと感じられる。これは「サカナ」を「サカノ」にすると全く意味がとれなくなるのとは大違いです。

対象それぞれに名前があるというのは "偉大な洞察" だということを、著者はヘレン・ケラーのエピソードを引いて説明しています。

|

「ノスノス」実験

しかし、「対象それぞれに名前がある」という洞察から「語彙爆発」に向かうのは単純なことではありません。単純ではない一つの理由は、音の連なり(=言葉)で対象を説明されたとしても、その言葉が対象の「形」なのか「色」なのか「動作」なのかが曖昧だからです。実はここでも、感覚イメージを写し取るオノマトペが役だちます。著者は、3歳ぐらいの幼児に次の絵(図3)を見てせて動詞(=実際には使われない仮想的な動詞)を教える実験を紹介しています。

|

図3:ノスノスしている |

ノスノスとはどういう動きを指す擬態語なのか |

|

「ノスノス」は、人物を表すのではなく、動き(たとえば歩く)を表すのでもなく、動き方を表すのだと感覚的に分かるのです。このように、感覚と音が対応すると感じられる(アイコン性がある)オノマトペは言語学習の足場となり、手掛かりになるのです。

記号接地

もちろん、アイコン性のある言葉は言語学習の足場であって、最初の手掛かりに過ぎません。しかし言語という記号体系が意味を持つためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければなりません。このことを指摘した認知科学者のハルナッドは、大人が中国語を学ぶ例をげて次のように説明しています。

|

辞書の定義だけから言葉の意味を理解しようとするのは、一度も地面に接地することなく「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーラウンドに乗っているようなものです。

その一方で、永遠に回り続けるメリーゴーラウンドを回避するためには、すべての言葉が身体感覚と接地している必要は全くありません。身体感覚とつながる言葉をある程度のボリュームで持っていれば、それらの言葉を組み合わせたり、それらとの対比や、また比喩や連想によって、直接の身体経験がなくても身体に接地したものとして言葉を覚えていくことができるのです。

身体感覚に接地する代表が音象徴であり、オノマトペですが、一般語にも音と意味の繋がりを感じるものがあることに注意すべきです。たとえば「かたい」「やわらかい」はオノマトペではありません。しかし「かたい」の k、t は硬い印象を与える音象徴があり(阻害音)、「やわらかい」は柔らかい印象の音象徴があります(共鳴音)。

「おおきい」「ちいさい」も同様で、大きい印象を与える "o" の長母音と、小さい印象を与える "i" が先頭音にあります。言葉を覚えたての幼児に親が絵本を読んで聞かせるとき、これらの言葉をどういう風に(大袈裟に)発音するかを想像してみたら、それは明確でしょう。

また「たたく(叩く)」「ふく(吹く)」「すう(吸う)」はオノマトペではありませんが、オノマトペの歴史研究によると、これらは「タッタッ」「フー」「スー」という擬音語に、古語における動詞化のための接尾辞「く」をつけたものです。「ひよこ」も、「ヒヨヒヨ」という擬音語に、可愛いものを表す接尾辞「こ」をつけたものです(「ワンコ」「ニャンコ」と同じ原理)。

こういった "隠れたオノマトペ" は非常にたくさんあり、"記号接地" の一助になっていると考えられます。また、このあたりはオノマトペが発達していない英語にも当てはまります。日本語なら「オノマトペ + 動詞」で表現するところを、英語では1語の動詞で表すのが一般的です。たとえば、英語の「話す・言う」ジャンルの言葉に、

| (ペチャクチャ話す) | |

| (ヒソヒソ話す) | |

| (ブツブツ言う) | |

| (キャッと言う) |

などがありますが、これらは cha と チャにみられるように音象徴があります。

しかし、音象徴やオノマトペなどのアイコン性がある言葉があったとしても、基本的に言語は恣意的な記号の体系です。「日本国語大辞典」の見出し語は約50万語ですが、「日本語オノマトペ辞典」は、方言、古語を含んで 4500語です。多めに見積もったとしても、オノマトペは言葉の 1% に過ぎません。言語を習得するためには身体感覚とつながっているオノマトペから離れる必要があります。

そもそも言葉は抽象的で、記号とそれが表すものの関係は全く恣意的です。この恣意的な記号の膨大な体系をどうやって習得していくのか、それが本書の第2の主題です。

言語の習得過程(2)

子どもが言語を習得していく過程を観察すると「過剰一般化」の例がよくあります。具体的には、

| 閉まっているドアをあけて欲しいとき「あけて」と言う | |

| お菓子の袋をあけて欲しいとき「あけて」と言う |

の2つを学んだ子どもが、

| みかんを食べたいときにも「あけて」と言う |

事例がありました。「開ける」は多くの子どもが過剰一般化する有名な動詞です。上の例では子どもが "自分の欲しいモノや場所にアクセスしたいとき「あけて」と言えばよい" と過剰一般化したわけです。それは残念ながら、ミカンでは間違いになる(日本語環境では)。

英語の open も、多くの子どもが過剰一般化します。明かりやテレビをつけるときも "open" という子が多い。しかし中国語ではそれで正解です。中国語の「開」は、日本語の開けると同じ意味に加えて、電気をつけたり、パソコンのスイッチを入れたり、車を運転することにも使うからです(その "開" の意味の一部は漢字を通して日本語に入り、開始、開会、開業、開店、開校、開港、などと使われています。さすがに開車とは言いませんが)。

過剰一般化はあくまで "過剰" なので、子どもの暮らす言語環境では間違いです。しかし子どもは推論しているのです。みかんを剥くことも「あける」だろうと ・・・・・・。みかんの場合は間違いなので、親から「そういうときは、"むいて" と言うのよ」と直されるでしょう。しかしオモチャ箱のフタなら「あける」は正しいので、親は子どもの要望にそのまま応える。そのようにして子どもは言葉を覚えていく。

推論をするから過剰一般化が起きます。キーワードは "推論" であり、学習は丸暗記ではなく推論というステップを経たものなのです。その推論にもいろいろなタイプがありますが、言語習得の鍵となるのは「アブダクション推論」です。

アブダクション推論

論理学における推論は、一般には「演繹推論」と「帰納推論」ですが、アメリカの哲学者・パースはこれに加えて「アブダクション推論」を提唱しました。アブダクション推論は「仮説形成推論」とも言います。この3つの違いを本書での例で説明すると次の通りです(言い方を少々変えました)。

ちなみに、アブダクション(abduction)には「誘拐」「拉致」の意味があり(というより、それが第1義であり)、それとの混同を避けるため、「レトロダクション(retroduction)推論」が使われることも多いようです。

演繹推論

| この袋に入っている玉はすべて10g 以下である(一般論。前提)。 | |

| この玉は、この袋から取り出したものある(事実)。 | |

| この玉の重さは 10g 以下のはずだ(推論)。 |

帰納推論

| これらの玉はこの袋から取り出したものである(事実)。 | |

| これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(事実)。 | |

| この袋に入っている玉は全部 10g 以下であろう(一般論の推論)。 |

アブダクション推論

| この袋に入っている玉はすべて10g 以下である(一般論。前提)。 | |

| これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(事実)。 | |

| これらの玉はこの袋から取り出したものであろう(仮説形成)。 |

もちろん、常に正しい答えになるのは演繹推論だけです。しかし演繹推論は新しい知識を生みません。新しい知識を創造する(可能性がある)のは帰納推論とアブダクション推論です。

帰納推論は観察した事例での現象や性質が、その事例が属する集合の全体でも見い出されるとする推論です。つまり、部分を観察して全体に一般化する推論です。従って生み出される知識(= 一般化され普遍化された知識)は、部分としては既に観察されているものであり、とりたてて新しいものではありません。

それに対してアブダクション推論は、観察データを説明するための仮説を形成する推論です。この推論では、直接には観察できない何かを仮定し、直接観察したものとは違う種類の何かを推論します。従って、仮説が正しければ従来なかった新しい知識を獲得できます。上の例のアブダクション推論を分析すると、そもそも、

これらの玉はこの袋から取り出したものであろう(仮説形成=A)。

という仮説形成ができる理由は、もし A が正しいとすると、演繹推論(=常に正しい推論)によって、

これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(観察された事実=B)

が成り立つからです。つまり A → B を理解した上で、B から A を推論している(B → A)。アブダクション推論が「逆行推論」とも呼ばれるゆえんです。もちろん、A → B は常に正しいのですが、その反対の B → A が常に正しいわけではありません。従って A はあくまで「仮説」であって、仮説には検証が必要です。その検証をパスすると新知識の獲得になる。こういった類の推論がアブダクション推論 = 仮説形成推論です。

仮説形成推論の言語学習における役割について、本書ではヘレン・ケラーのエピソードも引きながら、次のように説明してあります。

|

「すべての対象には名前がある」という洞察は、さらに「名詞は形によって一般化される」「動詞は動作の類似性によって一般化される」という洞察につながっていきます。

アブダクション推論の具体例をもう少し考えてみます。子どものアブダクション推論は "言い間違い" によく現れます。たとえば、

イチゴのしょうゆ(練乳の意味)

と言った子どもがいました。もし大人が練乳を「イチゴの醤油だね」と言ったとしたら、それは意識的な比喩です。しかし子どもは「しょうゆ = 食品にかけておいしくするもの」という推論をした上で、"イチゴのしょうゆ" という "言い間違い" をしたわけです。

足で投げる(蹴るの意味)

という間違いもあります。大人は「投げる」と「蹴る」は全く違う行為だと考えます。しかしよく考えてみると、両方とも「関節を曲げて伸ばすという行為によって何かを遠くへ飛ばす」という構造的類似性があります。子どもはその類似性による推論をして「足で投げる」になった。

言うまでもなく、アブダクション推論(と帰納推論)は常に検証・修正されなければなりせん。特に、アブダクション推論は過剰一般化と隣り合わせです。子どもは、ある時は推論=言い間違いを親から訂正され、またあるときは推論を親にすんなりと受け入れられ、そういう繰り返しで語彙を爆発的に増やしていくのです。

アブダクションの起源:ヒトと動物の違い

「すべての対象には名前がある」という気づきは、言語という記号体系を自分で構築していくための第1歩となる "偉大な" 洞察です。しかしこの洞察の背後には、暗黙に仮定されているもう一つの洞察があります。それは、

名前は形式と対象の双方向性から成り立っている

という洞察です。これはどういうことでしょうか。以下の説明では、モノをカタカナで、その発音をローマ字で記述します。

言葉を覚えたての幼児に、バナナとリンゴとミカンの名前を教えることを想定します。バナナを手にとって「これは banana」と教え、リンゴを手にとって「これは ringo」と教え、ミカンを手にとって「これは mikan」と教えます。何回かやると子どもは果物の名前を覚えます。そのあと、バナナを手にとって「これは ?」と問いかけると、子どもは「banana」と答える。リンゴ、ミカンについても同じです。つまり子どもは、バナナ → banana、リンゴ→ ringo、ミカン → mikan と覚えたわけです(モノ → 発音)。

この段階で、子どもの前にバナナとリンゴとミカンを置きます。そして「ringo はどれ?」と質問すると、こどもは間違いなくリンゴを手にするでしょう。バナナとミカンについても同じです。もし、自分の子どもがそれができない、つまり「ringo はどれ ?」と質問してもバナナを取ったりすると(あるいは、まごついて何もしないと)、親はショックを受けるでしょう。発達障害かと思ってパニックになるかもしれない。

子どもは、モノ → 発音 を習得すると、その裏で自動的に banana → バナナ、ringo→ リンゴ、mikan → ミカン という "逆の推論" をしています。これを「対称性推論」と言います。対象に名前があるということは、このような「形式(=名前)と対象の双方向性」を前提にしているのです。でないと "対象の名前" は意味がなくなる。

そんなこと当たり前だろうと思われるかもしれません。しかしそれは人間だから当たり前なのであって、動物では当たり前ではないのです。本書の著者の今井氏は、子どもが言葉を習得する過程を研究していますが、京都大学霊長類研究所の松沢教授とチンパンジー "アイ" の動画をみて驚愕しました。

|

人間は

記号→対象

を学習すると、同時に、

対象→記号

も学習します。つまり対象性推論を行います。もっと広く言うと、

XだからA

をもとに、

AだからX

という推論をします。たとえば、雨が降ったら道路が濡れる、という一般論をもとに、

家の前の道路が濡れていた → 雨が降ったのだろう

と推論します。しかしこれはアブダクション推論であって、正確に言うと「雨が降ったという仮説形成をした」わけです。事実は、雨が降ったのではなく、向かいの家の人が水を撒いたのかもしれないし、放水車が通ったのかもしれない(そういった可能性はあくまで情況次第です)。

人間は「原因 → 結果」から「結果→原因」という推論をよくやります。もちろんこれは論理的には正しくない推論 = 非論理推論です。過剰一般化だともいえる。このようなアブダクション推論の一つとして、形式と対象の間の対称性推論があります。人間はそれを当然のように行う。しかし、動物は違います。

|

ヒトと祖先が同じであるチンパンジーはどうかというと「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことが結論づけられています。ただし、京都大学霊長類研究所で "アイ" といっしょに飼育されていた "クロエ" という個体だけは対称性推論ができることが確認されています。

そこで疑問が起きます。ヒトの対称性推論はヒトがもともと持っている能力なのか、それともヒトが言語習得の過程で獲得する能力なのかです。今井氏は、前者が正しい、つまり、

言葉を覚える前の乳児が対称性推論ができる

という仮説をたて、それを検証するための実験を行いました。

乳児は対称性推論をするか

対象としたのは生後 8ヶ月の乳児、33人です。この段階の乳児は、音の連なりから単語(=音の固まり)を切り出す学習をしている段階で、知っている単語は極めて少なく、もし対称性推論ができたとしたら、それは言葉の学習の経験から得たものではないことが実証できます。

|

図4:乳児の対称性推論の実験 |

|

チンパンジーは対称性推論をするか

チンパンジーは他の動物と同じく、種としては対称性推論をしないことが分かっています。著者の今井氏は、乳児にやったのと同じ実験でこのことを確認しようと考えました。対象は京都大学霊長類研究所の7頭(成体)のチンパンジーです。

|

この実験は「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことを再確認する結果となりました。ただし、非常に興味深いことに "クロエ" という個体だけは対称性推論をすることが示されました。これは京都大学霊長類研究所の以前の研究と整合的です。

この "クロエ" は「相互排他性推論」もできることが分かっています。相互排他性推論は、ヒトであれば言葉を覚えたての2歳以下の乳児でもできる推論です。つまり "コップ" という言葉は知っているが "ハニーディッパー" は知らない(=言葉もモノも知らない)子どもに対して、コップとハニーディッパーを目の前に置き「ハニーディッパーを取って」と言うと、子どもは躊躇なく、知らないはずのハニーディッパーを取ります。

つまり「未知の名前は自分が知らないものを指す」という推論が、2歳以下の子どもでもできるのです。これが相互排他性推論で、非論理推論と言えます。なぜなら「ピーラーを取って」でもハニーディッパーを取ることになるからです。ただし、「コップとハニーディッパーのどちらかを取ることが正しい」という前提があれば、極めて論理的な推論です。

"クロエ" だけが対称性推論や相互排他性推論といったアブダクション推論(=非論理推論)ができるということは、チンパンジーの中には少数の割合でそれができる個体がいると想像できます。ということは、アブダクション推論の萌芽がヒトとチンパンジーの共通祖先にすでにあり、ヒトの進化の過程でそれが徐々に形成され確立されていったという可能性が出てくるのです。

本書にはない話ですが、NHK BSP の番組、ヒューマニエンス「"イヌ" ヒトの心を照らす存在」(2021年10月21日)で、麻布大学 獣医学部の菊水健史教授が "イヌは相互排他性推論をする" との主旨を語っておられました。

すべてのイヌ(ないしはほとんどのイヌ)なのか、一部のイヌなのかは覚えていません。ただこの番組は、家畜化に伴って現れたイヌの性質・性格や、ヒトとの類似性(幼形成熟など)、ヒトとイヌの深い絆の話だったので、「一般的に、訓練されたイヌは相互排他性推論をする」という主旨と考えられます。

本書で述べられているは、「一般に、動物は対称性推論をしない」ということでした。つまり「イヌは対称性推論をしない(できない)」ということになります。A → B を習得して 非A → 非B を推論するのが相互排他性推論ですが、対称性推論は B → A の推論であり、"逆行する推論" です。そこに難しさがあるのかもしれません。

すべてのイヌ(ないしはほとんどのイヌ)なのか、一部のイヌなのかは覚えていません。ただこの番組は、家畜化に伴って現れたイヌの性質・性格や、ヒトとの類似性(幼形成熟など)、ヒトとイヌの深い絆の話だったので、「一般的に、訓練されたイヌは相互排他性推論をする」という主旨と考えられます。

本書で述べられているは、「一般に、動物は対称性推論をしない」ということでした。つまり「イヌは対称性推論をしない(できない)」ということになります。A → B を習得して 非A → 非B を推論するのが相互排他性推論ですが、対称性推論は B → A の推論であり、"逆行する推論" です。そこに難しさがあるのかもしれません。

人類の進化

本書で、ヒトと動物の違いの説明があるのは「第7章 ヒトと動物を分かつもの」で、この章は全体のまとめである "終章" の前の最後の章です。その第7章の最後は「人類の進化」という見出しになっています。引用すると次の通りです。

|

人類(ホモ族)発祥の地・アフリカにおいて、チンパンジーは森に残り、霊長類で一般的な植物食、果実食に留まった。一方、東アフリカで乾燥化が進むサバンナの草原地帯に進出したホモ族は、そこでの狩猟採集というライフスタイルに突入し、そこから居住地を全世界に広げていった。それは、不確実な対象、直接の観察や経験が不可能な対象について推測・予測する必要がある生活であった。その結果、ヒトは言語を獲得して進化させ、その要因にアブダクション推論の進化があった、というのが本書の最後の論考ということになります。

「オノマトペ」から始まったはずの考察が、最後に「人類の進化」に行き着くのは驚きですが、そこが本書の魅力です。

感想

以上に紹介したのは本書(新書版で280ページ)の一部というか、"さわり" だけですが、「言語とは何か」を通して「ヒトとは何か」にまでに至る論考には感心しました。その際のキーワードは「記号接地」と「アブダクション推論」です。

「記号接地」に関しては、ヒトと AI の違いは何かが明確に答えられています。特に ChatGPT のような大規模言語モデルによる生成AI が創り出すテキストと人間の言語の違いです。逆にいうと ChatGPT が今後どういう方向を目指すのか、予想できると感じました。

「アブダクション推論」では、ヒトが他の動物と何が違うのか、その答え(の一つ)になっています。まさに「ヒトとは何か」に迫った論考で、特に「非論理的な推論をするからヒトなのだ」という主張です。アブダクション推論をはじめとする非論理的な推論は、言語システムの獲得に必須だし、また仮説形成が科学・技術の発達の原動力であることは言うまでもありません。

但し、その非論理的推論は、検証と修正にささえられています。言語獲得の場合は親との生活の中での(暗黙の)検証と修正の繰り返しだし、科学における仮説は、その正しさを証明する実験や分析が欠かせません。

原因から結果だけではなく、結果から原因を推論するのが人間の本性なのです。しかし検証と修正がない「結果 → 原因」推論は、社会レベルで考えると害悪をもたらします。そういった言説があふれている(メディアの発達がそれを加速している)のが現代社会という見立てもできると思いました。

本書は大変に有益な本ですが、残念なのは構成に難があることです。特に「第3章 オノマトペは言語か」です。ここでは、オノマトペは言語であるとの証明が長々と書かれています。

しかし、オノマトペがシスマティックに発達している日本語を使っている我々日本人にとって、オノマトペが言語なのはあたりまえです。おそらくオノマトペを "言語より一段低いもの" と見なす(ないしは "言語活動における枝葉末節" と見なす)欧米の言語学者への反論なのでしょうが、この章は余計でした。本書の英訳版を出すときに付け加えればよいと思いました。

さらに本書は、著者(今井氏)が過去からの探求の過程を振り返り、いろいろ考えると次々と疑問が沸いてくる、その疑問を解決してきた過程を発見的に書いている部分があります。それが悪いわけではありませんが、必然的に論旨が行き戻りすることがあり、もっとストレートに最新の研究成果に至る道を直線的に記述した方が、全体として分かりやすくなると思いました。ただ、これが本書の魅力と言えば魅力なのでしょう。

ともかく、本書は知的興奮を覚える本であり、久しぶりに読書の楽しみを味わいました。

| 補記:認知科学者がみる ChatGPT |

本書の著者の今井むつみ氏が ChatGPT について書かれた文章を紹介します。子どもが言語を習得する過程に詳しい今井氏ならではの見方が出ています。

これは、岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か』(岩波書店 2023)の書評です。岡野原氏は日本の代表的なAI企業であるプリファード・ネットワークス社の共同創業者であり、同社の代表取締役最高研究責任者です。

[この一冊] |

「言語の本質」で展開されている議論に従うと、「ChatGPT は記号接地なしに、記号から記号への漂流を続ける生成 AI」です。それでも、ヒトとまともに会話したり、翻訳したりできます。今井氏も「言語の本質」の中で、"使わなければ損というレベルになっている" と評価していました。

しかし今井氏は、岡野原氏の「大規模言語モデルは新たな知能か」を読んで驚いたのでしょうね(たぶん)。ChatGPT の「注意機構」と「メタ学習」は、乳児が言語を獲得するプロセスと同じではないかと ・・・・・・。発達心理学のプロからすると、そう見えるのでしょう。

岡野原氏も本の中で書いていますが、メタ学習(学習のしかたを学習する)のポイントのなるのは「注意(Attention)機構」です。Google が開発した「トランスフォーマー」という技術は、この「注意機構」実装していました。それを利用して超大規模化モデルを作るとメタ学習まで可能になることを "偶発的に発見した"(岡野原氏)のが OpenAI です。Google や OpenAI の技術者が、当初は全く予想できなかったことが起こっている。

ヒトとは何かを突き詰めるためには、ヒトでないものも知らなければなりません。そのため「言語の本質」ではチンパンジーでの研究が書かれていました。しかし、大規模言語モデルによる生成AI も "ヒトでないもの" であり、しかもヒトと比較するレベルになっています。生成AIの研究がヒトとは何かを探求する一助になりうることを、今井氏の書評は言っているように思えました。

(2023.8.26)

2023-08-26 09:08

nice!(0)

No.232 - 定住生活という革命 [本]

No.226「血糖と糖質制限」で、夏井 睦氏の著書である『炭水化物が人類を滅ぼす』(光文社新書 2013)から引用しましたが、その本の中で西田正規氏(筑波大学名誉教授)の『人類史のなかの定住革命』(講談社学術文庫。2007)に沿った議論が展開してあることを紹介しました。今回はその西田氏の「定住革命」の内容を紹介したいと思います。

定住・土器・農業

まず No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」で書いた話からはじめます。No.194 は、2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談を本にした『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016)を紹介したものですが、この本の冒頭で橋爪氏は次のような論を展開していました。

日本の土器は極めて古いことが知られています。世界史的にみてもトップクラスに古い。この土器は農業とワンセットではありません。土器は定住とワンセットであり「定住+狩猟採集」が縄文時代を通じて極めて長期間続いたのが(そして、それが可能な自然環境にあったのが)日本の特色という主旨です。

これはその通りですが、ここで問題は「世界史的には、農業が始まってから定住が始まるのが普通」としているところです。この認識は橋爪氏のみならず一般的なものでしょう。定住と農業はワンセットであり、それが人類史における革命だった、そこから "分業" や "階級" や "文化" や "都市" や "国家" が生まれた、つまり文明が生まれたというのが、我々が世界史で習う話だと思います。

しかし、そうではないというが西田氏の『人類史のなかの定住革命』で展開されている論です。人類史においては定住生活がまずあり、農業は定住に付帯して発達したものである。定住こそが人類史における(最初の)革命だった、というのが西田氏の論です。この論は人類史についてのみならず、人間とは何かについて深く考えさせられるので、以下にその内容を紹介します。以下の「本書」は『人類史のなかの定住革命』のことです。

遊動生活で進化した人類

"定住生活"(ないしは定住)の反対の言葉は "遊動生活"(遊動)です。本書ではまず、遊動生活がヒトの本来の姿だったことが述べられています。第1章の冒頭の文章です。

遊動生活とは、互いに認知している数十人の集団が、集団に固有な一定の地域(遊動域)を、泊まり場(=キャンプ)と次々と変え、狩猟採集で食料を得るというライフスタイルを言います。集団はその中に小集団を作ることがありますが、小集団の離合集散は自由であり、またメンバーが集団を離れて別の集団に移ることも自由です。

アフリカの大地溝地帯にいた初期人類が二足歩行を始めたのが約500万年前だとすると(もっと古いという説もある)、1万年前に定住生活をはじめるまでの500万年の間、ヒトは遊動生活の中で進化してきたわけです。この間、道具の利用、道具を使った狩猟、火の使用、言語の使用、石器の高度化、撚糸と針と布の発明など、さまざまな進化がありましたが、これらのすべては遊動生活の中で培われたものです。

従来、定住生活を支える経済基盤として食料生産(農業)が重視されてきました。その背景には、遊動生活者が遊動するのは定住生活の維持に十分な経済基盤がなかったからという見方が隠されています。しかし本書は、遊動生活者は "定住したくても定住できなかった" というのは思いこみに過ぎないとしています。

ここで引用した部分が『人類史のなかの定住革命』の核心の部分です。ここで述べられている視点に立って人類の歴史を眺めてみると、新たに見えてくるものが多数ある。その "見えてくるもの" を、西田氏の縄文時代の研究と世界の人類学者の調査データを駆使して展開したのが本書です。

そもそもなぜ遊動するのか、遊動の理由は何かと問うことが重要です。世界には現在も遊動生活で狩猟採集を行っている人たちがいます。No.221「なぜ痩せられないのか」でとりあげたアフリカ、北タンザニアのハッザ族がそうでした。男たちはキリンやヒヒを狩り、女たちがイモを掘る。これが彼らの「経済基盤」になっています。アフリカではブッシュマン族やピグミー族もそうで、また東南アジアや南アメリカにも遊動生活者がいます。本書ではこれらの遊動生活者の研究データを総合し、「遊動する理由」を次のようにまとめています。

◆安全性・快適性の維持

◆経済的側面

◆社会的側面

◆生理的側面

◆観念的側面

普通、遊動生活=狩猟採集と言われるように、食料の確保が遊動の理由と考えれています。狩猟であたりの動物が減ったり、キャンプ周辺のイモを掘り尽くしたら他の地域に移動する。それを順々にやると遊動生活になります。もちろん狩猟採集による食料確保は重要ですが、遊動する理由はそれだけではありません。遊動生活者の研究からわかることは、遊動の理由は極めて多岐に渡っていることです。

遊動生活の理由を狩猟採集による食料確保のためと考えてしまうと、定住による食料生産(=農業)ができなかったから遊動したのだ、となります。しかし遊動するのは食料確保のためだけではないのです。この視点が本書のまず大切なポイントです。

定住生活の環境要因

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とする本書の立場からすると、定住を促した何らかの要因あると予想できます。それは氷河期の終了にともなう中緯度地域の環境変化でした。

最終の氷河期は、約7万年前に始まったヴュルム氷河期です。氷河期における中緯度地域は寒帯ないしは亜寒帯であり、草原が広がり、木々もまばらな疎林の状態でした。しかしヴュルム氷河期も1万5000年前あたりから終わりを告げます。途中に "寒の戻り" がありましたが、1万年前になると地球はすっかり温暖化し、中緯度地域は現在のような温帯になりました。この温暖化に伴って中緯度地域には森林が広がってきて、これが人類の食料確保に大きな影響を与えました。定住の考古学的証拠がみつかるのは温暖化に向かう時期です。

中緯度地域が森林化することによって狩猟が不調になると、魚類資源や植物性食料への依存度が深まることになります。その内容が以下です。

魚類資源の利用と定住化

まず、野生動物にかわる蛋白源としての魚類が重要になります。以前の旧石器時代でもヤスやモリは使われていましたが、これらは大量のサケが川に遡上するような季節でしか効率的な漁具ではありません。

これに対して新たに出現したのはヤナ(梁)、ウケ(筌)、魚網などの定置漁具、ないしは定置性の強い漁具です。ヤナは、木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から(ないしは下流から)泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具です。ウケは、木や竹で編んだ籠を作り、魚の性質を利用して入り口から入った魚を出られなくして漁をするもので、川や池、湖、浅瀬の海に沈めて使われました。ヤスやモリで魚を突くのは大型の魚にしか向きませんが、定置漁具は小さな魚に対しても有効です。こういった定置漁具の発明が定住化を促進しました。これらの定置漁具の有効性を、本書では次のようにまとめています。

上の単位面積あたりの生産量のところですが、その例が本書にあります。現在の日本の湖における漁獲量は、琵琶湖で14.3トン/km2/年、中海(島根県)で37トン/km2/年です。一方、シカの生存量は700kg/km2程度と推定され、資源が枯渇しない程度に捕獲できるのは年間に20%程度とされているので、140kg/km2/年となります。縄文時代に狩られたシカ、イノシシ、サル、クマなどを合わせても数100kg/km2/年です。これと比較すると漁業資源は数10倍の量となります。漁撈は、漁具の制作に多くの労力を投下しても十分見合う漁獲が得られるのです。

ナッツ類の利用と定住化

植物性食料への依存度が深まったとき、広く利用されたのが「ナッツ類」です。ここで言うナッツとは食用になる木の実全般を言います。ナッツには、"油性ナッツ" と "デンプン質ナッツ" があります。

油性ナッツは、ハシバミ(実はヘーゼルナッツ)、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、マツの実などで、カロリー値が高く、加熱調理をしなくてもそのままで食べられます。これらは氷河期から中緯度地域にあったものです。

一方、デンプン質ナッツは温帯森林の広がりに伴って増加したもので、クリ、各種のドングリ類、ヒシの実(水草である菱の実)、トチの実などです。食べるには加熱調理するか、ないしは粉にする必要があります。ただし油性ナッツより大量に食べられる。

これらナッツ類の特徴は、中緯度地域においては収穫の時期が限られることです(主に秋)。従って1年を通してナッツ類を食料にしようとすると食料保存の必要性がでてきます。特に冬は食料の採集ができないので越冬食料の保存が必須です。また漁撈も、川を遡上する魚に依存すると、それは季節性があるので捕った魚を保存する必要があります。こういった「季節性のある環境での食料保存」が定住を促した要因になりました。

また、温暖期の遺跡からはデンプン質ナッツの大量調理を示す遺物である土器や石皿(臼として使う)、磨石が出土します。これらの携帯できない道具、あるいは携帯に不便な道具も定住化を促進した要因です。なお、石器による時代区分から言うと、この時期は新石器時代の始まり(約1万年前)と一致します。

以上の、定置漁具の使用、食料保存の必要性、土器などの携帯できない道具の使用が、遊動生活から定住生活に向かった理由になりました。

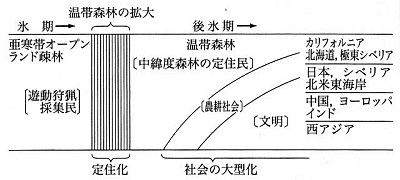

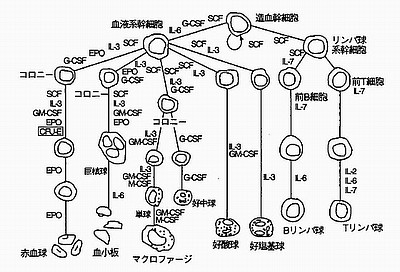

定住イコール農業ではなく、農業は定住の結果として派生したものというのが本書の立場です。その農業が始まった時期は地域によって違います。西アジアが最も早く、中国やヨーロッパが続きました。日本列島では定住・狩猟採集生活の縄文時代が約8000年続き、弥生時代になって農業が始まりました。以上を概観した図が次です。

定住が文化を産んだ

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とするのが本書の立場ですが、では具体的にどのような "定住生活に向けた再編成" が必要だったのでしょうか。その再編成では、上に述べた「遊動することの機能や動機」を別の形で実現しなければなりません。本書ではそれが6点にわけて書かれています。

定住するとゴミや排泄物をどうするかが問題になります。またノミ、ダニなどの寄生虫や病原菌の増加も避けられず、定住地を清潔に保つことが必須になります。

人間だけではありません。清潔と排泄物のコントロールは、定住する動物ずべてが備えていなければならない行動様式です。巣を作る動物はたくさんいますが、常に巣の中を清潔に掃除し、また巣の外の一定の場所で排泄する行動を本能的にしています。イヌやネコに排泄を躾るのが容易なのも、本来、巣の中で成長する動物だからです。一方、ヒトは「数千万年の進化史を遊動生活者として生きてきた」ので簡単ではないのです。定住によってゴミの処理が変わったことが縄文時代の遺跡に研究から推測できます。

磨製石斧は住居を作るためだけでなく、燃料=薪をつくるため木の伐採に使われました。遊動生活では、あたりの枯れ木を拾い集めれば薪になります。しかし定住生活はそれでは成り立たず、定住地周辺の樹木を伐採する必要があります。磨製石斧はそれを効率的に行えるのでした。

住居と環境維持の他に、定住生活では水、食料、エネルギー源(薪)の調達が必要です。

現代のアフリカの狩猟採集民の研究から、彼らの1日の行動範囲はいくら広くてもキャンプから10km以内とされています。定住を始めた人類も、この範囲内ですべての水や食料を調達する必要があったはずです。先にあげた定置漁具による漁撈やナッツ類の利用はそれを可能にするものでした。本書には定住に伴って人間と植物の関係が変化し、植物が定住地周辺で次第に "栽培化" していくことが、縄文時代の遺跡の研究から詳述されているのですが、それは割愛します。

いままでの「環境汚染の防止」「住居と木材加工」「経済的条件」は、定住した人間が生きていくための生理的条件からくる要請でした。しかし以降は、人間のメンタルな面、精神活動における「定住の条件」です。このあたりが本書の主張の大きなポイントでしょう。

死者を葬るということは遊動生活でも行われていました。最も古くはネアンデルタール人(約40万年前~2万数千年前)が埋葬をしたことが確認されています。しかし遊動民と定住民では、死者と生者の関係がおのずと違ってきます。

死以外にも、病気、怪我、事故など、人間にとっての "災い" は多く、それらは恐れの対象となります。遊動民であれば "災い" が起こった場所には近づかないという生活様式が可能です。しかし定住民の "災い" は定住地で起こるのであり、災いから逃げることができません。従って災いの原因を神や精霊に求め、災いの原因となった邪悪な力を定住地から追放しようとしたり、あるいは神や精霊の怒りを鎮めようとします。これによって定住地が "浄化" される。このような手続きも定住化の帰結として発達するのです。本書の冒頭は次のように始まっています。

定住生活は「不快なもの」や「危険なもの」との共存が前提です。「高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略」とは異質な生活に入るのが定住の意味です。

この「心理的負荷の供給」という項は「定住革命論」の中でも大変重要なものでしょう。つまり、狩猟採集の遊動民はキャンプを移すたびに見える風景が変化するわけです。新たな地域において食用の植物はどこにあるか、獲物はどこにいるか、薪はあるか、危険な獣はいないかなど、感覚を研ぎ澄まし、探索します。このような条件においては人間の脳の力が最大限に発揮されます。人類は数百万年前から遊動民として生活し、その中で進化し、脳を発達させてきました。しかし定住するとこの条件が一変します。

定住者は物理空間を移動するのではなく、心理的空間を拡大し、その中を移動することによって感覚や脳を活性化させ、本来持っている情報処理能力を働かせてきました。それが人類史に異質な展開をもたらしました。それは縄文時代にも顕著です。

「生計を維持するための必要性を超えたさまざまな遺物」から一つだけ土版取り上げると、土版とは楕円形、ないしは四角の土製の板で、何らかの呪術的目的のものです。秋田県鹿角市の「大湯 環状列石」から出土した土版は、大湯ストーンサークル館に展示してあります。明らかに人体を表し、かつ数字も表現しています。

以上が「人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した」内容です。本書では以上を次のようにまとめています。

本書では「狩猟採集・定住社会」であった縄文時代の詳しい分析が展開されています。また定住以外の話題もあって、たとえば動物を「口型」と「手型」に分類し、人間を「手型動物の頂点」ととらえることによって人類の起源が考察されています。さらに言語の起源、家族の起源、分配の起源に関する考察もあります。このあたりは割愛したいと思います。

遊動生活で進化した人類

これ以降は本書の感想です。

現代は定住社会であり(というより1万年前からそうであり)我々はそれを何の疑いもなく受け入れています。遊動生活というのは、ふつう考えられません。"住所不定" は "犯罪者" とほぼ同一の意味で使われているほどです。世界には現代でも遊動生活を送っている人たちがいて、たとえば国境をまたいで転々としている旅芸人の集団や牧畜民がいたりします。そういう人たちは現代社会としては "困った存在" で、政府は定住させようと躍起になっている。

しかし人間は遊動生活で進化してきたという西田氏の指摘は、あたりまえのことながら改めて言われてみると斬新に感じます。人間の知恵の発揮や工夫、探求などの脳の力は遊動生活で培われた。

脳の働きだけではなく、体の構造や機能もそうです。ちょっと余談になりますが、遊動生活で連想したのが空間把握能力です。No.184「脳の中のGPS」では、脳に備わっている「自己位置把握能力」のことを書きました。また No.50「絶対方位言語と里山」ではオーストラリア原住民の "デット・リコニング能力"(=遠く離れても家の位置が分かる能力)のことを書きました。もちろん、こういった空間把握能力は定住生活でも必要ですが、遊動生活においてより必須のものでしょう。

そういう人間が定住してしまった。定住したから逆に「精神世界での遊動、心理的な遊動」を求めるようになったという指摘や、定住したからこそ権威や宗教(呪術)やルールが発達したというのは、なるほどと思いました。特に、定住生活を水・食料・薪・住居といった物理的・経済的側面だけから考えるのではなく、人の精神活動にまで広げてとらえているのが説得的です。

我々は、あくまで漠然とですが "遊動生活" へのあこがれがあるのだと思います。読書、芸術、映画などの文化装置が提供する「精神世界・心理世界での遊動」だけではもの足らず、物理的でリアルな遊動を求める。西田氏が指摘しているように、遊動・狩猟採集生活では常に神経を研ぎ澄ませているわけです。刺激も多い。我々はそういった意味での "脳の活性化" に憧れる。現代人にとっての「旅行」の意味は(ないしは、旅行が現代の大産業になっている意味は)そこにあるのかと思います。私的な経験を言うと、個人で海外旅行をしたことが何度もありますが、特に初めての国だとすべてが新しい経験になります。緊張感が持続して疲れることは確かですが、逆にいうと刺激が多く、常に神経を研ぎ澄ませる状態が精神のリフレッシュになる、そう思います。もちろん、思い出という貴重な財産も残ります。

ちなみに本書を読んで思い出したのが、動物園のサル山のニホンザル(あるいは自然動物公園のニホンザル)です。野生のニホンザルは遊動生活ですが、サル山のニホンザルは人間が定住生活を強いています。そういう定住生活は「不和の当事者に和解の条件を提示して納得させる拘束力、すなわち、なんらかの権威の体系を育む」と、西田氏は書いています。定住ニホンザルの場合、この「なんらかの権威の体系」とは明らかに "ボスザル" ですね。ボスという存在は定住生活のニホンザル特有のものと言われています。まさに西田理論を補強しているようだと思いました。

西欧中心史観から離れる

我々は歴史の教科書で「農耕=定住=文明」のように学ぶのですが、これはやはり西欧中心史観でしょう。本書を読んでそう思いました。どの民族にとってもそうですが「歴史」は何らかのストーリーでもって自分たちのルーツから現在までを構成したものです。西欧からすると自分たちのルーツをメソポタミア文明に置くのが分かりやすい。つまり、中東における農耕(小麦栽培)の開始 → メソポタミア文明の発生 → エジプト → ギリシャ → ローマ → 西欧全体へと文明が伝播したのが歴史のメイン・ストリームであり、その他としてインドも中国もアラビアもあった、みたいな物語です。

しかし本書にあるように、中東(いわゆる肥沃な三日月地帯)は定住と農耕がきわめて近接して発生した地域で、それは世界的にみると必ずしも一般的ではありません。日本列島では「定住・狩猟採集」が縄文時代の約8000年間続いたわけです。その間に豊かな文化が生まれた。西欧中心史観からすると「定住・狩猟採集」は何となく "遅れている" ように(暗黙に)感じてしまうのですが、決してそんなことはないわけです。

"文化" は英語で culture ですが、これは cultivate(耕す)と同じ語根の言葉だということは良く知られています。これを根拠に「農耕が文化」と、我々は刷り込まれてきたわけです。しかし「耕す」という言葉に「文化」の意味を持たせてしまったのはあくまで西欧なのですね。農耕が文化をもたらしたというのは "西欧の受け売り" なのでしょう。

ここでよく考えてみると、英語には habit(習慣)という言葉がありました。habit はラテン語の「保ち続ける」の意味から派生していますが、同じ語根の inhabit は「住む」という意味です。また habitable は「居住可能な」という意味です(No.204「プロキシマb の発見とスターショット計画」参照)。つまり英語は、

定住 → 習慣

農業 → 文化

という言葉の構造であり、これは大変に暗示的だと思います。習慣(habit)とは「後天的に身につけた、繰り返される行動様式」のことで、人間のライフスタイルでは文化よりもっと根源的・基本的なものです。「農業」以前の根源的なものとして「定住」がある ・・・・・・。そういう示唆のように思いました。

脳は生産性を追い求める

『人類史のなかの定住革命』で書かれている食料獲得の変遷を巨視的に眺めてみると、人類の歴史は「食料獲得の生産性を追求してきた歴史」だと言えるでしょう。つまり「できるだけ少ない労力とコストで、できるだけ多くの食料やカロリーを得ること = 生産性」を人類は追求してきたわけです。

狩猟採集生活において陸上動物を狩るとすると、それは大型動物の方が効率的です。ウサギやネズミを狩るより、シカ、ウマ、ウシ、マンモスを狩る方が生産性が高い。人類は狩猟道具を工夫し、チームワークで大型動物を狩ってきました。崖にウマの群を追い込んで突き落とし、一挙に狩るようなこともあった。

大型動物が絶滅してしまったり気候変動でいなくなると、漁撈に向かう。本書に書いてあるように魚類の方が動物より生息密度が圧倒的に高いわけです。しかも定置漁具を発明・工夫して生産性をあげる。現代まで産業として続いている狩猟採集は漁業だけですが、なぜ続くかのというと、器具さえあれば現代でも成り立つほど生産性が高いからです。

植物性の食料では、定住生活においてデンプン質ナッツの利用が始まります。そのままでは食べられないドングリやクリの実を大量に集め、土器で加熱し、あるいは石皿・臼ですりつぶして利用する。デンプン質ナッツは油性ナッツと比べると大量に食べられるので(本書の指摘)、コスト(採取の労力)・パフォーマンス(得られるカロリー)が高いのですね。

その次に起こったのが小麦(イネ科穀物)の利用=農業です。小麦はナッツとは違って1年性の草本であり、種を蒔けばその年のうちに収穫できます。本書にも書いてありますが、クリやクルミは他家受粉するので品種を固定するのが困難です。しかし小麦(や稲)は自家受粉です。突然変異体を見つければ、それを選別して育種することで品種改良ができる。現在の小麦や稲は実が熟しても飛び散らないという、植物の本来の姿とはかけ離れたものですが、これは人間が収穫しやすいように選別したからそうなるのですね。

いったん高生産性が実現すると、それが前提の生活や社会になり、後には戻れず、より高い生産性を追求し続けるようになります。この "追求" の影の部分として、自然環境の破壊がありました。氷河時代にいた数々の大型動物は人類の狩りで絶滅しました(No.127「捕食者なき世界(2)」参照)。農業が文明の始まりとされているのですが、紀元前数千年の古くから文明が発達した地域は、現在ほとんどが回復不可能な荒野です。その環境破壊は現代も続いています。人間の脳は飽くことなく生産性を追求してきた。そんな感じがします。

なぜ人類は定住化に向かったのか。それは環境の変化による狩猟の不調という要因があるのでしょうが、より高い生産性を求めたからとも考えられると思いました。それは人類の探求心と工夫のたまものであり、その脳の働きは遊動生活で培われた。そいういう見方ができると思います。

西田正規氏は『人類史のなかの定住革命』の中で、定住化を促したものとして魚類資源の利用があり、その中でも定置漁具の発達があることを指摘していました。

定置漁具とは「川や池、湖、浅瀬の海などに固定的に設置され、その中に入った魚を捕獲する漁具」です。本文中に書いた定置漁具は以下のものでした。

ヤナ、ウケ、定置網は現代でも使われており、実際に見たことがあるかどうかはともかく、どういうものであるかは理解しているところです。

しかし最近、これらとは全く別種の定置漁具があることを新聞で知りました。日本経済新聞の朝刊最終面(文化欄)に掲載されたので読まれた方も多いと思いますが、「石干見(いしひび・いしひみ)」です。関西学院大学の田和正孝教授が書かれたコラムを以下に紹介したいと思います。

石干見は地方によって呼称が違い、ヒビ、スクイ、スケ、イシアバ、スキ、カキなどと呼ばれています。上の画像はスクイと呼ぶ長崎県諫早市のものです。

石干見は非常にシンプルな仕掛けであり、「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられているそうです。確かに、ヤナ(梁)やウケ(筌)は木材や竹を加工する技術がいるし、魚網も糸を作ってそれを編む技術がいります。しかし石干見は石を積むだけですむ。環境条件が許せば、最も容易な漁法だと考えられます。

石干見は東アジア(日本、韓国、台湾)に多くみられます。日本で現在も使われているのは2基のみとありますが、台湾海峡の澎湖諸島(台湾島の西。中華民国)には550基が残り、そのうち100基は今でも使用されているそうです。フィリピンや南太平洋の島、オーストラリアにも残っています。

田和氏のコラムでは、フランスにも調査に行ったとありました。その田和正孝氏編の「石干見」("ものと人間の文化史 135"。法政大学出版局。2007)を見ると、フランスの大西洋岸のビスケー湾に浮かぶ島である "レ島" や "オレロン島"(いずれもフランス本土と橋でつながっている)には石干見が残っていて、実際に使用されているそうです。これらの状況からすると、遠浅の海岸で潮の干満差があるところではかつて世界的に「石干見」があったと推測できます。

「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられるそうですが、いつ頃から始まったものかの実証はできないでしょう。しかし定置漁具としての石日見が極めて古いというのは、いかにもそういう感じがします。というのも、ヤナやウケと違って石日見は自然を模したものと考えられるからです。つまり、海岸に潮だまりがあるとき、そこに魚が取り残されることがあります。古代の人はそれを見て人工的にその状態を作ったのではないでしょうか。しかも作成には石を積み上げるだけでよい。メインテナンスの労力はかかるが、干潮を待って魚を手づかみすればよいわけです。

「漁船漁業に比べて漁獲効率がはるかに低い」ので現代では廃れたのでしょうが、古代では極めて効率的な食料採集装置だったのではと思いました。

『人類史の中の定住革命』で西田正規氏は「定住後に農業が始まる時期は地域によって違う。西アジアでは比較的早く農業が始まったが、日本では定住・狩猟採集が長期間(8000年程度。いわゆる縄文時代)続いた」という主旨を述べられていました。

これを読むと「西アジアでは定住後、すぐに農業が始まった」かのように思ってしまいますが、それは誤解です。最新の研究によると「そもそもの文明の発祥の地であるメソポタミアでも、定住・狩猟採集が長期間続いた」のが正しい。最近、『反穀物の人類史』(ジェームズ・C・スコット著。みすず書房 2019)を読んでいたらそのことが書かれていたので紹介します。著者はイェール大学の政治学部・人類学部教授です。

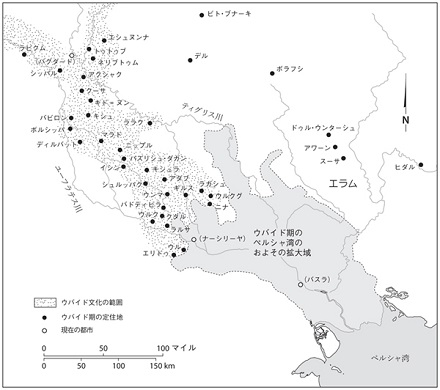

メソポタミア地方のティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域の南部にいたシュメール人が世界最初の都市文明や国家の原型を作ったことは世界史で習う通りです。このあたりは、地質学的には沖積層です。つまり川や海の作用で堆積物が重なった地層が陸地化したものです。この南部沖積層にシュメール文化が広がったのですが、都市が出現してくるウルク期(紀元前4000年~3100年。ウルクは都市名)より前のウバイド期(紀元前6500年~3800年。ウバイドは土器の様式名)はどうだったのか。

ポイントは、ペルシャ湾の海岸線がウバイド期には現在よりずっと内陸部にあり、ウバイド期のシュメール遺跡が集中している地域のすぐそばまで海だったことです。これにより、南部沖積層はティグリス・ユーフラテス川が作り出す湿地だった。この時期の南部沖積層を研究したジェニファー・パーネル(Jeniffer Pournelle。サウスカロライナ大学の考古学・人類学者)の成果をもとに、『反穀物の人類史』では次のように解説されています(段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません)。

著者は強調しているのですが、狩猟採集より農業(特に畑作による穀物栽培)が優れているというのは思い込みに過ぎません。土地を耕し、種を蒔き、施肥し、畑を維持するのは多大な労力がかかります。灌漑などをすれば、それこそ大変です。狩猟採集で生活できるのであれば、それに越したことない。その証拠に、メソポタミアの初期の農民と同時期の狩猟採集民の骨を比較すると、狩猟採集民の方が栄養が恵まれていたことがわかると言います。

しかし著者は言っています。唯一、作物栽培が簡単にできるのが氾濫原だと ・・・・・・。そこでは年に1回、川が栄養豊富な土の畑を自動的に作ってくれるからで、上の引用はそのことを言っています。我々が世界史で習うのは、古代エジプトにおけるナイル河の氾濫を利用した農業ですが(「エジプトはナイルの賜物」)、基本的にはそれと同じことです。

しかしウバイド期の南部沖積層における作物栽培は一部であり、圧倒的多数は狩猟採集でした。少々長くなりますが、次に引用します。

この引用の最初に、ミシシッピ・デルタの「シェニエ」との聞き慣れない言葉がでてきます。Wikipedia で調べてみると、シェニエ(Chenier)とは、波の作用で土砂が海岸とほぼ平行に堆積してできた堤のような土地(日本語で浜堤)で、その背後にできた湿地帯を シェニエ平野(Chenier Plain)と言うようです。

上に引用した文章を読んで、まるで日本の縄文時代の描像のような錯覚を受けました。「季節ごとに移動してくるガゼル」は日本にはいませんが、これを「季節ごとに川を遡上してくる鮭」とすればピッタリです。その鮭も本書に出てきます(次の引用)。

著者によると、南部沖積層の狩猟採集民は汽水域と淡水域の境目あたりに定住しました。汽水域と淡水域の境目は潮汐によって変動するため生態圏が変化し、また雨期には水性資源、乾期には陸生資源が豊富になります。安定的で回復可能な形での狩猟採集が可能でした。さらに、動物性タンパク質を得るための狩猟の説明が続きます。

獲物の保存方法として乾燥・塩漬けとありますが、本書の別のところには「家畜という形で生きたまま保存する」こともあったことが記されています(英語で家畜を意味する livestock は直訳すると "生きた在庫" です)。本書にはありませんが、肉の保存については燻製もあります(さらに寒冷地だと冷凍がある)。ちなみに引用の最後に出てくる "キュウリウオ" とは、アユ、シシャモ、シラウオ、ワカサギなどの食用魚を含む分類名です。

上の引用で、湿地に毎年やってくる動物を狩る話が出てきます。これは日本で言うと、まさに川を定期的に遡上する魚を捕獲することに相当します。川に魚を誘導する水路を作り、梁を設置し、そこにかかった魚をとる。これと同じです。

我々は大型哺乳類の狩猟というと、野山をあちこちと探しまわり、移動しながら狩りをするというイメージを思い浮かべがちです。しかし世界をみると「大型哺乳類の大群が定期的に押し寄せてくる場所」があるのですね。人間はそこに定住し、効率的な狩りの仕組みをつくり(梁と同じです)、獲物は「家畜化・塩漬け・乾燥」といった手段で保存すればよい。

メソポタミアの文明発祥の地がかつては湿地帯、というのもそうですが、固定的なイメージを投影して歴史を考察してはいけないのです。

以上のように、メソポタミアの南部沖積層では、狩猟採取民がほぼ農業なしに定住し、中には5000人を越える「町」まであったと言います。まとめると、

となるでしょう。我々が世界史で習うのは、メソポタミアでは乾燥化にともなって大河の周辺に人が集まり、人々は食料確保のために農業を始め、それが灌漑をともなう小麦栽培となり、原始国家の誕生につながったという「物語」です。確かに、現在のシュメール遺跡のあたりは乾燥地帯であり、我々の感覚では砂漠か荒野といってもよい土地です。しかし、そのイメージで紀元前6000年を考えてはダメなのですね。そのころ現在のシュメール遺跡のあたりは湿潤なデルタ地帯であり、多種多様な生物が密集していたわけです。現代のイメージを過去に投影してはならないのです。

『人類史の中の定住革命』で西田先生は「定住が先で農業はその副産物」と言っておられましたが、古代メソポタミアの南部沖積層の住人はまさにそうだったことがわかります。

ただし『反穀物の人類史』では「メソポタミアの南部沖積層が狩猟採集民にとっては天国だったから定住が発達した」というスタンスの説明がされています。『人類史の中の定住革命』にあるように「定住するには様々な克服すべき課題があり、その克服の過程で文化が生まれた」という視点が全くありません。

それは『反穀物の人類史』の副題が "国家誕生のディープヒストリー" であることから分かるように、この本が国家誕生の理由、特に穀物栽培農業との深い関係をメイン主題として追ったものだからでしょう。このメイン主題に関しては興味深い記述がいろいろあるのですが、それは省略したいと思います。

定住・土器・農業

まず No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」で書いた話からはじめます。No.194 は、2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談を本にした『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016)を紹介したものですが、この本の冒頭で橋爪氏は次のような論を展開していました。

| ◆ | 農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特色である。日本は、定住しても狩猟採集でやっていける環境にあった。世界史的には、農業が始まってから定住が始まるのが普通。 | ||

| ◆ | 定住の結果として生まれたのが土器である。土器は定住していることの結果で、農業の結果ではない。農業は定住するから必ず土器をもっているけども、土器をもっているから農業をしているのではない。 |

橋爪大三郎氏の論を要約

『げんきな日本論』より

『げんきな日本論』より

日本の土器は極めて古いことが知られています。世界史的にみてもトップクラスに古い。この土器は農業とワンセットではありません。土器は定住とワンセットであり「定住+狩猟採集」が縄文時代を通じて極めて長期間続いたのが(そして、それが可能な自然環境にあったのが)日本の特色という主旨です。

| |||

しかし、そうではないというが西田氏の『人類史のなかの定住革命』で展開されている論です。人類史においては定住生活がまずあり、農業は定住に付帯して発達したものである。定住こそが人類史における(最初の)革命だった、というのが西田氏の論です。この論は人類史についてのみならず、人間とは何かについて深く考えさせられるので、以下にその内容を紹介します。以下の「本書」は『人類史のなかの定住革命』のことです。

遊動生活で進化した人類

"定住生活"(ないしは定住)の反対の言葉は "遊動生活"(遊動)です。本書ではまず、遊動生活がヒトの本来の姿だったことが述べられています。第1章の冒頭の文章です。

|

遊動生活とは、互いに認知している数十人の集団が、集団に固有な一定の地域(遊動域)を、泊まり場(=キャンプ)と次々と変え、狩猟採集で食料を得るというライフスタイルを言います。集団はその中に小集団を作ることがありますが、小集団の離合集散は自由であり、またメンバーが集団を離れて別の集団に移ることも自由です。

アフリカの大地溝地帯にいた初期人類が二足歩行を始めたのが約500万年前だとすると(もっと古いという説もある)、1万年前に定住生活をはじめるまでの500万年の間、ヒトは遊動生活の中で進化してきたわけです。この間、道具の利用、道具を使った狩猟、火の使用、言語の使用、石器の高度化、撚糸と針と布の発明など、さまざまな進化がありましたが、これらのすべては遊動生活の中で培われたものです。

従来、定住生活を支える経済基盤として食料生産(農業)が重視されてきました。その背景には、遊動生活者が遊動するのは定住生活の維持に十分な経済基盤がなかったからという見方が隠されています。しかし本書は、遊動生活者は "定住したくても定住できなかった" というのは思いこみに過ぎないとしています。

|

ここで引用した部分が『人類史のなかの定住革命』の核心の部分です。ここで述べられている視点に立って人類の歴史を眺めてみると、新たに見えてくるものが多数ある。その "見えてくるもの" を、西田氏の縄文時代の研究と世界の人類学者の調査データを駆使して展開したのが本書です。

そもそもなぜ遊動するのか、遊動の理由は何かと問うことが重要です。世界には現在も遊動生活で狩猟採集を行っている人たちがいます。No.221「なぜ痩せられないのか」でとりあげたアフリカ、北タンザニアのハッザ族がそうでした。男たちはキリンやヒヒを狩り、女たちがイモを掘る。これが彼らの「経済基盤」になっています。アフリカではブッシュマン族やピグミー族もそうで、また東南アジアや南アメリカにも遊動生活者がいます。本書ではこれらの遊動生活者の研究データを総合し、「遊動する理由」を次のようにまとめています。

| 遊動することの機能や動機 |

◆安全性・快適性の維持

| ・ | 風雨や洪水、寒冷、酷暑を避けるため | ||

| ・ | ゴミや排泄物の蓄積から逃れるため |

◆経済的側面

| ・ | 食料、水、原材料を得るため | ||

| ・ | 交易をするため | ||

| ・ | 共同狩猟のため |

◆社会的側面

| ・ | キャンプ構成員間の不和の解消 | ||

| ・ | 他の集団との緊張から逃れるため | ||

| ・ | 儀礼、行事を行うため | ||

| ・ | 情報の交換 |

◆生理的側面

| ・ | 肉体的、心理的能力に適度の負荷をかける。 |

◆観念的側面

| ・ | 死、あるいは死体からの逃避。 | ||

| ・ | 災いからの逃避。 |

普通、遊動生活=狩猟採集と言われるように、食料の確保が遊動の理由と考えれています。狩猟であたりの動物が減ったり、キャンプ周辺のイモを掘り尽くしたら他の地域に移動する。それを順々にやると遊動生活になります。もちろん狩猟採集による食料確保は重要ですが、遊動する理由はそれだけではありません。遊動生活者の研究からわかることは、遊動の理由は極めて多岐に渡っていることです。

|

遊動生活の理由を狩猟採集による食料確保のためと考えてしまうと、定住による食料生産(=農業)ができなかったから遊動したのだ、となります。しかし遊動するのは食料確保のためだけではないのです。この視点が本書のまず大切なポイントです。

定住生活の環境要因

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とする本書の立場からすると、定住を促した何らかの要因あると予想できます。それは氷河期の終了にともなう中緯度地域の環境変化でした。

最終の氷河期は、約7万年前に始まったヴュルム氷河期です。氷河期における中緯度地域は寒帯ないしは亜寒帯であり、草原が広がり、木々もまばらな疎林の状態でした。しかしヴュルム氷河期も1万5000年前あたりから終わりを告げます。途中に "寒の戻り" がありましたが、1万年前になると地球はすっかり温暖化し、中緯度地域は現在のような温帯になりました。この温暖化に伴って中緯度地域には森林が広がってきて、これが人類の食料確保に大きな影響を与えました。定住の考古学的証拠がみつかるのは温暖化に向かう時期です。

|

中緯度地域が森林化することによって狩猟が不調になると、魚類資源や植物性食料への依存度が深まることになります。その内容が以下です。

魚類資源の利用と定住化

まず、野生動物にかわる蛋白源としての魚類が重要になります。以前の旧石器時代でもヤスやモリは使われていましたが、これらは大量のサケが川に遡上するような季節でしか効率的な漁具ではありません。

これに対して新たに出現したのはヤナ(梁)、ウケ(筌)、魚網などの定置漁具、ないしは定置性の強い漁具です。ヤナは、木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から(ないしは下流から)泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具です。ウケは、木や竹で編んだ籠を作り、魚の性質を利用して入り口から入った魚を出られなくして漁をするもので、川や池、湖、浅瀬の海に沈めて使われました。ヤスやモリで魚を突くのは大型の魚にしか向きませんが、定置漁具は小さな魚に対しても有効です。こういった定置漁具の発明が定住化を促進しました。これらの定置漁具の有効性を、本書では次のようにまとめています。

| ◆ | 定置漁具の制作には繊維や木材を加工する高度な技術が必要であり、多くの時間と労力が必要である。 | ||

| ◆ | 魚類資源は、陸上で主な狩猟対象となる動物と比較して単位面積あたりの生産量がはるかに大きく、しかも高緯度地域以外では年間を通じた漁獲が期待できる。 | ||

| ◆ | 陸上動物の狩りや魚類の刺突漁は、獲物を探し、追跡し、接近して倒し、しかもそれを持ち帰らなくてはならない。こに比べて定置漁具は魚類の行動を利用した自動装置であり、必要な労力がはるかに少ない。多くの場合、その活動は単純な作業の反復で構成され、高度な熟練や体力のない女性や子ども、老人であっても行うことができる。 |

上の単位面積あたりの生産量のところですが、その例が本書にあります。現在の日本の湖における漁獲量は、琵琶湖で14.3トン/km2/年、中海(島根県)で37トン/km2/年です。一方、シカの生存量は700kg/km2程度と推定され、資源が枯渇しない程度に捕獲できるのは年間に20%程度とされているので、140kg/km2/年となります。縄文時代に狩られたシカ、イノシシ、サル、クマなどを合わせても数100kg/km2/年です。これと比較すると漁業資源は数10倍の量となります。漁撈は、漁具の制作に多くの労力を投下しても十分見合う漁獲が得られるのです。

ナッツ類の利用と定住化

植物性食料への依存度が深まったとき、広く利用されたのが「ナッツ類」です。ここで言うナッツとは食用になる木の実全般を言います。ナッツには、"油性ナッツ" と "デンプン質ナッツ" があります。

油性ナッツは、ハシバミ(実はヘーゼルナッツ)、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、マツの実などで、カロリー値が高く、加熱調理をしなくてもそのままで食べられます。これらは氷河期から中緯度地域にあったものです。

一方、デンプン質ナッツは温帯森林の広がりに伴って増加したもので、クリ、各種のドングリ類、ヒシの実(水草である菱の実)、トチの実などです。食べるには加熱調理するか、ないしは粉にする必要があります。ただし油性ナッツより大量に食べられる。

これらナッツ類の特徴は、中緯度地域においては収穫の時期が限られることです(主に秋)。従って1年を通してナッツ類を食料にしようとすると食料保存の必要性がでてきます。特に冬は食料の採集ができないので越冬食料の保存が必須です。また漁撈も、川を遡上する魚に依存すると、それは季節性があるので捕った魚を保存する必要があります。こういった「季節性のある環境での食料保存」が定住を促した要因になりました。

また、温暖期の遺跡からはデンプン質ナッツの大量調理を示す遺物である土器や石皿(臼として使う)、磨石が出土します。これらの携帯できない道具、あるいは携帯に不便な道具も定住化を促進した要因です。なお、石器による時代区分から言うと、この時期は新石器時代の始まり(約1万年前)と一致します。

以上の、定置漁具の使用、食料保存の必要性、土器などの携帯できない道具の使用が、遊動生活から定住生活に向かった理由になりました。

定住イコール農業ではなく、農業は定住の結果として派生したものというのが本書の立場です。その農業が始まった時期は地域によって違います。西アジアが最も早く、中国やヨーロッパが続きました。日本列島では定住・狩猟採集生活の縄文時代が約8000年続き、弥生時代になって農業が始まりました。以上を概観した図が次です。

| ||

|

中緯度森林定住民の分布

図にある後氷期とは、氷河期が終わって現在まで続く期間のことである。農耕が普及して社会が大型化する時期は、地域によって差異がある。農耕はまず西アジアで始まり、中国・ヨーロッパ・インドから日本・シベリア・北米東海岸と進んだ。北海道という記述があるが、北海道で非農耕社会が近代まで続いたことを言っている。

「人類史の中の定住革命」より

| ||

定住が文化を産んだ

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とするのが本書の立場ですが、では具体的にどのような "定住生活に向けた再編成" が必要だったのでしょうか。その再編成では、上に述べた「遊動することの機能や動機」を別の形で実現しなければなりません。本書ではそれが6点にわけて書かれています。

| 環境汚染の防止 |

|

定住するとゴミや排泄物をどうするかが問題になります。またノミ、ダニなどの寄生虫や病原菌の増加も避けられず、定住地を清潔に保つことが必須になります。

|

人間だけではありません。清潔と排泄物のコントロールは、定住する動物ずべてが備えていなければならない行動様式です。巣を作る動物はたくさんいますが、常に巣の中を清潔に掃除し、また巣の外の一定の場所で排泄する行動を本能的にしています。イヌやネコに排泄を躾るのが容易なのも、本来、巣の中で成長する動物だからです。一方、ヒトは「数千万年の進化史を遊動生活者として生きてきた」ので簡単ではないのです。定住によってゴミの処理が変わったことが縄文時代の遺跡に研究から推測できます。

|

| 住居と木材の加工 |

|

磨製石斧は住居を作るためだけでなく、燃料=薪をつくるため木の伐採に使われました。遊動生活では、あたりの枯れ木を拾い集めれば薪になります。しかし定住生活はそれでは成り立たず、定住地周辺の樹木を伐採する必要があります。磨製石斧はそれを効率的に行えるのでした。

| 経済的条件 |

住居と環境維持の他に、定住生活では水、食料、エネルギー源(薪)の調達が必要です。

|

現代のアフリカの狩猟採集民の研究から、彼らの1日の行動範囲はいくら広くてもキャンプから10km以内とされています。定住を始めた人類も、この範囲内ですべての水や食料を調達する必要があったはずです。先にあげた定置漁具による漁撈やナッツ類の利用はそれを可能にするものでした。本書には定住に伴って人間と植物の関係が変化し、植物が定住地周辺で次第に "栽培化" していくことが、縄文時代の遺跡の研究から詳述されているのですが、それは割愛します。

| 社会的緊張の解消 |

いままでの「環境汚染の防止」「住居と木材加工」「経済的条件」は、定住した人間が生きていくための生理的条件からくる要請でした。しかし以降は、人間のメンタルな面、精神活動における「定住の条件」です。このあたりが本書の主張の大きなポイントでしょう。

|

| 死者との共存、災いとの共存 |

|

死者を葬るということは遊動生活でも行われていました。最も古くはネアンデルタール人(約40万年前~2万数千年前)が埋葬をしたことが確認されています。しかし遊動民と定住民では、死者と生者の関係がおのずと違ってきます。

|

死以外にも、病気、怪我、事故など、人間にとっての "災い" は多く、それらは恐れの対象となります。遊動民であれば "災い" が起こった場所には近づかないという生活様式が可能です。しかし定住民の "災い" は定住地で起こるのであり、災いから逃げることができません。従って災いの原因を神や精霊に求め、災いの原因となった邪悪な力を定住地から追放しようとしたり、あるいは神や精霊の怒りを鎮めようとします。これによって定住地が "浄化" される。このような手続きも定住化の帰結として発達するのです。本書の冒頭は次のように始まっています。

| 不快なものには近寄らない、危険であれば逃げていく、この単純きわまる行動原理こそ、高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略である。 |

定住生活は「不快なもの」や「危険なもの」との共存が前提です。「高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略」とは異質な生活に入るのが定住の意味です。

| 心理的負荷の供給 |

この「心理的負荷の供給」という項は「定住革命論」の中でも大変重要なものでしょう。つまり、狩猟採集の遊動民はキャンプを移すたびに見える風景が変化するわけです。新たな地域において食用の植物はどこにあるか、獲物はどこにいるか、薪はあるか、危険な獣はいないかなど、感覚を研ぎ澄まし、探索します。このような条件においては人間の脳の力が最大限に発揮されます。人類は数百万年前から遊動民として生活し、その中で進化し、脳を発達させてきました。しかし定住するとこの条件が一変します。

|

定住者は物理空間を移動するのではなく、心理的空間を拡大し、その中を移動することによって感覚や脳を活性化させ、本来持っている情報処理能力を働かせてきました。それが人類史に異質な展開をもたらしました。それは縄文時代にも顕著です。

|

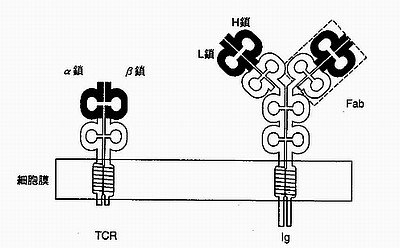

「生計を維持するための必要性を超えたさまざまな遺物」から一つだけ土版取り上げると、土版とは楕円形、ないしは四角の土製の板で、何らかの呪術的目的のものです。秋田県鹿角市の「大湯 環状列石」から出土した土版は、大湯ストーンサークル館に展示してあります。明らかに人体を表し、かつ数字も表現しています。

| ||

|

大湯 環状列石から出土した土版

大湯ストーンサークル館に展示さている土版の表(左)と裏(右)。1個~6個の穴で人体を表している。裏側の左右3つずつ穴は耳だと考えられている。

(site : jomon-japan.jp)

| ||

以上が「人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した」内容です。本書では以上を次のようにまとめています。

|

本書では「狩猟採集・定住社会」であった縄文時代の詳しい分析が展開されています。また定住以外の話題もあって、たとえば動物を「口型」と「手型」に分類し、人間を「手型動物の頂点」ととらえることによって人類の起源が考察されています。さらに言語の起源、家族の起源、分配の起源に関する考察もあります。このあたりは割愛したいと思います。

遊動生活で進化した人類

これ以降は本書の感想です。

現代は定住社会であり(というより1万年前からそうであり)我々はそれを何の疑いもなく受け入れています。遊動生活というのは、ふつう考えられません。"住所不定" は "犯罪者" とほぼ同一の意味で使われているほどです。世界には現代でも遊動生活を送っている人たちがいて、たとえば国境をまたいで転々としている旅芸人の集団や牧畜民がいたりします。そういう人たちは現代社会としては "困った存在" で、政府は定住させようと躍起になっている。

しかし人間は遊動生活で進化してきたという西田氏の指摘は、あたりまえのことながら改めて言われてみると斬新に感じます。人間の知恵の発揮や工夫、探求などの脳の力は遊動生活で培われた。

脳の働きだけではなく、体の構造や機能もそうです。ちょっと余談になりますが、遊動生活で連想したのが空間把握能力です。No.184「脳の中のGPS」では、脳に備わっている「自己位置把握能力」のことを書きました。また No.50「絶対方位言語と里山」ではオーストラリア原住民の "デット・リコニング能力"(=遠く離れても家の位置が分かる能力)のことを書きました。もちろん、こういった空間把握能力は定住生活でも必要ですが、遊動生活においてより必須のものでしょう。

そういう人間が定住してしまった。定住したから逆に「精神世界での遊動、心理的な遊動」を求めるようになったという指摘や、定住したからこそ権威や宗教(呪術)やルールが発達したというのは、なるほどと思いました。特に、定住生活を水・食料・薪・住居といった物理的・経済的側面だけから考えるのではなく、人の精神活動にまで広げてとらえているのが説得的です。

我々は、あくまで漠然とですが "遊動生活" へのあこがれがあるのだと思います。読書、芸術、映画などの文化装置が提供する「精神世界・心理世界での遊動」だけではもの足らず、物理的でリアルな遊動を求める。西田氏が指摘しているように、遊動・狩猟採集生活では常に神経を研ぎ澄ませているわけです。刺激も多い。我々はそういった意味での "脳の活性化" に憧れる。現代人にとっての「旅行」の意味は(ないしは、旅行が現代の大産業になっている意味は)そこにあるのかと思います。私的な経験を言うと、個人で海外旅行をしたことが何度もありますが、特に初めての国だとすべてが新しい経験になります。緊張感が持続して疲れることは確かですが、逆にいうと刺激が多く、常に神経を研ぎ澄ませる状態が精神のリフレッシュになる、そう思います。もちろん、思い出という貴重な財産も残ります。

ちなみに本書を読んで思い出したのが、動物園のサル山のニホンザル(あるいは自然動物公園のニホンザル)です。野生のニホンザルは遊動生活ですが、サル山のニホンザルは人間が定住生活を強いています。そういう定住生活は「不和の当事者に和解の条件を提示して納得させる拘束力、すなわち、なんらかの権威の体系を育む」と、西田氏は書いています。定住ニホンザルの場合、この「なんらかの権威の体系」とは明らかに "ボスザル" ですね。ボスという存在は定住生活のニホンザル特有のものと言われています。まさに西田理論を補強しているようだと思いました。

西欧中心史観から離れる

我々は歴史の教科書で「農耕=定住=文明」のように学ぶのですが、これはやはり西欧中心史観でしょう。本書を読んでそう思いました。どの民族にとってもそうですが「歴史」は何らかのストーリーでもって自分たちのルーツから現在までを構成したものです。西欧からすると自分たちのルーツをメソポタミア文明に置くのが分かりやすい。つまり、中東における農耕(小麦栽培)の開始 → メソポタミア文明の発生 → エジプト → ギリシャ → ローマ → 西欧全体へと文明が伝播したのが歴史のメイン・ストリームであり、その他としてインドも中国もアラビアもあった、みたいな物語です。

しかし本書にあるように、中東(いわゆる肥沃な三日月地帯)は定住と農耕がきわめて近接して発生した地域で、それは世界的にみると必ずしも一般的ではありません。日本列島では「定住・狩猟採集」が縄文時代の約8000年間続いたわけです。その間に豊かな文化が生まれた。西欧中心史観からすると「定住・狩猟採集」は何となく "遅れている" ように(暗黙に)感じてしまうのですが、決してそんなことはないわけです。

"文化" は英語で culture ですが、これは cultivate(耕す)と同じ語根の言葉だということは良く知られています。これを根拠に「農耕が文化」と、我々は刷り込まれてきたわけです。しかし「耕す」という言葉に「文化」の意味を持たせてしまったのはあくまで西欧なのですね。農耕が文化をもたらしたというのは "西欧の受け売り" なのでしょう。

ここでよく考えてみると、英語には habit(習慣)という言葉がありました。habit はラテン語の「保ち続ける」の意味から派生していますが、同じ語根の inhabit は「住む」という意味です。また habitable は「居住可能な」という意味です(No.204「プロキシマb の発見とスターショット計画」参照)。つまり英語は、

定住 → 習慣

農業 → 文化

という言葉の構造であり、これは大変に暗示的だと思います。習慣(habit)とは「後天的に身につけた、繰り返される行動様式」のことで、人間のライフスタイルでは文化よりもっと根源的・基本的なものです。「農業」以前の根源的なものとして「定住」がある ・・・・・・。そういう示唆のように思いました。

脳は生産性を追い求める

『人類史のなかの定住革命』で書かれている食料獲得の変遷を巨視的に眺めてみると、人類の歴史は「食料獲得の生産性を追求してきた歴史」だと言えるでしょう。つまり「できるだけ少ない労力とコストで、できるだけ多くの食料やカロリーを得ること = 生産性」を人類は追求してきたわけです。

狩猟採集生活において陸上動物を狩るとすると、それは大型動物の方が効率的です。ウサギやネズミを狩るより、シカ、ウマ、ウシ、マンモスを狩る方が生産性が高い。人類は狩猟道具を工夫し、チームワークで大型動物を狩ってきました。崖にウマの群を追い込んで突き落とし、一挙に狩るようなこともあった。

大型動物が絶滅してしまったり気候変動でいなくなると、漁撈に向かう。本書に書いてあるように魚類の方が動物より生息密度が圧倒的に高いわけです。しかも定置漁具を発明・工夫して生産性をあげる。現代まで産業として続いている狩猟採集は漁業だけですが、なぜ続くかのというと、器具さえあれば現代でも成り立つほど生産性が高いからです。

植物性の食料では、定住生活においてデンプン質ナッツの利用が始まります。そのままでは食べられないドングリやクリの実を大量に集め、土器で加熱し、あるいは石皿・臼ですりつぶして利用する。デンプン質ナッツは油性ナッツと比べると大量に食べられるので(本書の指摘)、コスト(採取の労力)・パフォーマンス(得られるカロリー)が高いのですね。

その次に起こったのが小麦(イネ科穀物)の利用=農業です。小麦はナッツとは違って1年性の草本であり、種を蒔けばその年のうちに収穫できます。本書にも書いてありますが、クリやクルミは他家受粉するので品種を固定するのが困難です。しかし小麦(や稲)は自家受粉です。突然変異体を見つければ、それを選別して育種することで品種改良ができる。現在の小麦や稲は実が熟しても飛び散らないという、植物の本来の姿とはかけ離れたものですが、これは人間が収穫しやすいように選別したからそうなるのですね。

いったん高生産性が実現すると、それが前提の生活や社会になり、後には戻れず、より高い生産性を追求し続けるようになります。この "追求" の影の部分として、自然環境の破壊がありました。氷河時代にいた数々の大型動物は人類の狩りで絶滅しました(No.127「捕食者なき世界(2)」参照)。農業が文明の始まりとされているのですが、紀元前数千年の古くから文明が発達した地域は、現在ほとんどが回復不可能な荒野です。その環境破壊は現代も続いています。人間の脳は飽くことなく生産性を追求してきた。そんな感じがします。

なぜ人類は定住化に向かったのか。それは環境の変化による狩猟の不調という要因があるのでしょうが、より高い生産性を求めたからとも考えられると思いました。それは人類の探求心と工夫のたまものであり、その脳の働きは遊動生活で培われた。そいういう見方ができると思います。

| 補記1:石干見(いしひび・いしひみ) |

西田正規氏は『人類史のなかの定住革命』の中で、定住化を促したものとして魚類資源の利用があり、その中でも定置漁具の発達があることを指摘していました。

定置漁具とは「川や池、湖、浅瀬の海などに固定的に設置され、その中に入った魚を捕獲する漁具」です。本文中に書いた定置漁具は以下のものでした。

| ヤナ(梁) 木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具。 | |

| ウケ(筌) 木や竹で編んだ籠を作り、水に沈め、入り口から入った魚を出られなくする漁具。 | |

| 漁網 最も大がかりなのは、海の定置網。魚群の回遊ルートに設置し、魚を網の奥へ奥へと誘導して捕獲する漁具。 |

ヤナ、ウケ、定置網は現代でも使われており、実際に見たことがあるかどうかはともかく、どういうものであるかは理解しているところです。

しかし最近、これらとは全く別種の定置漁具があることを新聞で知りました。日本経済新聞の朝刊最終面(文化欄)に掲載されたので読まれた方も多いと思いますが、「石干見(いしひび・いしひみ)」です。関西学院大学の田和正孝教授が書かれたコラムを以下に紹介したいと思います。

|

|

長崎県諫早市水ノ浦に残る石干見 |

長崎県の有明海沿岸や島原半島では、石干見をスクイと呼ぶ。日本経済新聞より。 |

|

石干見は地方によって呼称が違い、ヒビ、スクイ、スケ、イシアバ、スキ、カキなどと呼ばれています。上の画像はスクイと呼ぶ長崎県諫早市のものです。

石干見は非常にシンプルな仕掛けであり、「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられているそうです。確かに、ヤナ(梁)やウケ(筌)は木材や竹を加工する技術がいるし、魚網も糸を作ってそれを編む技術がいります。しかし石干見は石を積むだけですむ。環境条件が許せば、最も容易な漁法だと考えられます。

|

石干見は東アジア(日本、韓国、台湾)に多くみられます。日本で現在も使われているのは2基のみとありますが、台湾海峡の澎湖諸島(台湾島の西。中華民国)には550基が残り、そのうち100基は今でも使用されているそうです。フィリピンや南太平洋の島、オーストラリアにも残っています。

田和氏のコラムでは、フランスにも調査に行ったとありました。その田和正孝氏編の「石干見」("ものと人間の文化史 135"。法政大学出版局。2007)を見ると、フランスの大西洋岸のビスケー湾に浮かぶ島である "レ島" や "オレロン島"(いずれもフランス本土と橋でつながっている)には石干見が残っていて、実際に使用されているそうです。これらの状況からすると、遠浅の海岸で潮の干満差があるところではかつて世界的に「石干見」があったと推測できます。

「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられるそうですが、いつ頃から始まったものかの実証はできないでしょう。しかし定置漁具としての石日見が極めて古いというのは、いかにもそういう感じがします。というのも、ヤナやウケと違って石日見は自然を模したものと考えられるからです。つまり、海岸に潮だまりがあるとき、そこに魚が取り残されることがあります。古代の人はそれを見て人工的にその状態を作ったのではないでしょうか。しかも作成には石を積み上げるだけでよい。メインテナンスの労力はかかるが、干潮を待って魚を手づかみすればよいわけです。

「漁船漁業に比べて漁獲効率がはるかに低い」ので現代では廃れたのでしょうが、古代では極めて効率的な食料採集装置だったのではと思いました。

(2019.09.17)

| 補記2:メソポタミアの「定住・狩猟採集」 |

『人類史の中の定住革命』で西田正規氏は「定住後に農業が始まる時期は地域によって違う。西アジアでは比較的早く農業が始まったが、日本では定住・狩猟採集が長期間(8000年程度。いわゆる縄文時代)続いた」という主旨を述べられていました。

|

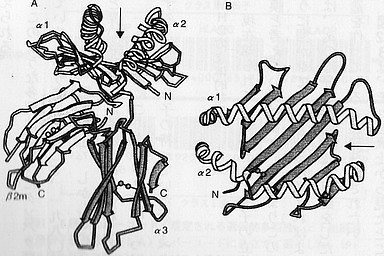

メソポタミア地方のティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域の南部にいたシュメール人が世界最初の都市文明や国家の原型を作ったことは世界史で習う通りです。このあたりは、地質学的には沖積層です。つまり川や海の作用で堆積物が重なった地層が陸地化したものです。この南部沖積層にシュメール文化が広がったのですが、都市が出現してくるウルク期(紀元前4000年~3100年。ウルクは都市名)より前のウバイド期(紀元前6500年~3800年。ウバイドは土器の様式名)はどうだったのか。

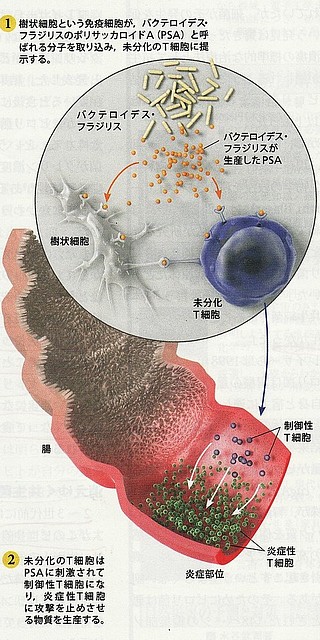

ポイントは、ペルシャ湾の海岸線がウバイド期には現在よりずっと内陸部にあり、ウバイド期のシュメール遺跡が集中している地域のすぐそばまで海だったことです。これにより、南部沖積層はティグリス・ユーフラテス川が作り出す湿地だった。この時期の南部沖積層を研究したジェニファー・パーネル(Jeniffer Pournelle。サウスカロライナ大学の考古学・人類学者)の成果をもとに、『反穀物の人類史』では次のように解説されています(段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません)。

|

|

メソポタミア沖積層 紀元6500年頃のペルシャ湾拡大域 |

(「反穀物の人類史」より) |

右下の濃い色塗りが現在のペルシャ湾で、その左上の少し薄い色塗りは古代のペルシャ湾拡大域である。点のハッチングの部分がウバイド文化(紀元前6500年~3800年)の範囲を示し、黒丸はウバイド期における定住地である。 |

|

著者は強調しているのですが、狩猟採集より農業(特に畑作による穀物栽培)が優れているというのは思い込みに過ぎません。土地を耕し、種を蒔き、施肥し、畑を維持するのは多大な労力がかかります。灌漑などをすれば、それこそ大変です。狩猟採集で生活できるのであれば、それに越したことない。その証拠に、メソポタミアの初期の農民と同時期の狩猟採集民の骨を比較すると、狩猟採集民の方が栄養が恵まれていたことがわかると言います。

しかし著者は言っています。唯一、作物栽培が簡単にできるのが氾濫原だと ・・・・・・。そこでは年に1回、川が栄養豊富な土の畑を自動的に作ってくれるからで、上の引用はそのことを言っています。我々が世界史で習うのは、古代エジプトにおけるナイル河の氾濫を利用した農業ですが(「エジプトはナイルの賜物」)、基本的にはそれと同じことです。

しかしウバイド期の南部沖積層における作物栽培は一部であり、圧倒的多数は狩猟採集でした。少々長くなりますが、次に引用します。

|

この引用の最初に、ミシシッピ・デルタの「シェニエ」との聞き慣れない言葉がでてきます。Wikipedia で調べてみると、シェニエ(Chenier)とは、波の作用で土砂が海岸とほぼ平行に堆積してできた堤のような土地(日本語で浜堤)で、その背後にできた湿地帯を シェニエ平野(Chenier Plain)と言うようです。

上に引用した文章を読んで、まるで日本の縄文時代の描像のような錯覚を受けました。「季節ごとに移動してくるガゼル」は日本にはいませんが、これを「季節ごとに川を遡上してくる鮭」とすればピッタリです。その鮭も本書に出てきます(次の引用)。

著者によると、南部沖積層の狩猟採集民は汽水域と淡水域の境目あたりに定住しました。汽水域と淡水域の境目は潮汐によって変動するため生態圏が変化し、また雨期には水性資源、乾期には陸生資源が豊富になります。安定的で回復可能な形での狩猟採集が可能でした。さらに、動物性タンパク質を得るための狩猟の説明が続きます。

|

獲物の保存方法として乾燥・塩漬けとありますが、本書の別のところには「家畜という形で生きたまま保存する」こともあったことが記されています(英語で家畜を意味する livestock は直訳すると "生きた在庫" です)。本書にはありませんが、肉の保存については燻製もあります(さらに寒冷地だと冷凍がある)。ちなみに引用の最後に出てくる "キュウリウオ" とは、アユ、シシャモ、シラウオ、ワカサギなどの食用魚を含む分類名です。

上の引用で、湿地に毎年やってくる動物を狩る話が出てきます。これは日本で言うと、まさに川を定期的に遡上する魚を捕獲することに相当します。川に魚を誘導する水路を作り、梁を設置し、そこにかかった魚をとる。これと同じです。

我々は大型哺乳類の狩猟というと、野山をあちこちと探しまわり、移動しながら狩りをするというイメージを思い浮かべがちです。しかし世界をみると「大型哺乳類の大群が定期的に押し寄せてくる場所」があるのですね。人間はそこに定住し、効率的な狩りの仕組みをつくり(梁と同じです)、獲物は「家畜化・塩漬け・乾燥」といった手段で保存すればよい。

メソポタミアの文明発祥の地がかつては湿地帯、というのもそうですが、固定的なイメージを投影して歴史を考察してはいけないのです。

以上のように、メソポタミアの南部沖積層では、狩猟採取民がほぼ農業なしに定住し、中には5000人を越える「町」まであったと言います。まとめると、

| 紀元前6000年代、5000年代のメソポタミアの南部沖積層は、生態系がきわめて多種多様であり、 | |

| そのため食物連鎖上の上位捕食者にとって最適の環境で、 | |

| 上位捕食者の頂点にいる人間にとっては狩猟採集の天国であり、 | |

| 従って狩猟採集民の定住が発達した。 | |

| おまけに、大河の氾濫原という「作物栽培をするのに最適な環境」まであった。これを利用して一部では作物栽培も行われた。 |

となるでしょう。我々が世界史で習うのは、メソポタミアでは乾燥化にともなって大河の周辺に人が集まり、人々は食料確保のために農業を始め、それが灌漑をともなう小麦栽培となり、原始国家の誕生につながったという「物語」です。確かに、現在のシュメール遺跡のあたりは乾燥地帯であり、我々の感覚では砂漠か荒野といってもよい土地です。しかし、そのイメージで紀元前6000年を考えてはダメなのですね。そのころ現在のシュメール遺跡のあたりは湿潤なデルタ地帯であり、多種多様な生物が密集していたわけです。現代のイメージを過去に投影してはならないのです。

『人類史の中の定住革命』で西田先生は「定住が先で農業はその副産物」と言っておられましたが、古代メソポタミアの南部沖積層の住人はまさにそうだったことがわかります。

ただし『反穀物の人類史』では「メソポタミアの南部沖積層が狩猟採集民にとっては天国だったから定住が発達した」というスタンスの説明がされています。『人類史の中の定住革命』にあるように「定住するには様々な克服すべき課題があり、その克服の過程で文化が生まれた」という視点が全くありません。

それは『反穀物の人類史』の副題が "国家誕生のディープヒストリー" であることから分かるように、この本が国家誕生の理由、特に穀物栽培農業との深い関係をメイン主題として追ったものだからでしょう。このメイン主題に関しては興味深い記述がいろいろあるのですが、それは省略したいと思います。

(2020.3.14)

2018-05-19 17:29

nice!(1)

No.191 - パーソナリティを決めるもの [本]

小説『クラバート』に立ち帰るところから始めたいと思います。そもそもこのブログは第1回を『クラバート』から始め(No.1「千と千尋の神隠しとクラバート」)、そこで書いた内容から連想する話や関連する話題を、尻取り遊びのように次々と取り上げていくというスタイルで続けてきました。従って、折に触れて原点である『クラバート』に立ち戻ることにしているのです。

クラバートは少年の物語ですが、他の少年・少女を主人公にした小説も何回かとりあげました。なぜ子どもや少年・少女の物語に興味があるのか、それは「子どもはどういうプロセスで大人になるのか」に関心があるからです。なぜそこに関心があるかというと、

という問いの答が知りたいからです。

就職以来の仕事のスキルや、そのベースとなったはずの勉強の蓄積(小学校~大学)は、どういう経緯で獲得したかがはっきりしています。記憶もかなりある。一方、人との関係における振る舞い方やパーソナリティ・性格をどうして獲得してきたか(ないしは醸成してきたか)は、必ずしもはっきりしません。ただ、自分の振る舞い方やパーソナリティの基本的な部分は子どもから10歳代で決まったと感じるし、20歳頃から以降はそう変わっていない気がします。だからこそ「自分はどうして自分になったのか」を知るために、人の少年時代に興味があるのです。

人の個性は遺伝と環境で決まります。「生まれ」と「育ち」、「もって生まれたもの」と「育った環境」で決まる。パーソナリティ(性格・気質)に「遺伝=もって生まれたもの」が影響することは明白で、これは子どもを二人以上育てた人なら完全に同意するでしょう。全く同じように育てたつもりでも、兄弟姉妹で性格が大きく違う。「もって生まれたもの」が違うとしか考えられないわけです。

では「環境」ないしは「育ち」はどう影響するのでしょうか。人のパーソナティ(性格や気質に関係する個性)に影響を与え、自分が自分になったその「環境」とは一体何なのでしょうか。

実はこれについては『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著。早川書房 2000)で展開されていた「集団社会化説」が、私にとっては最も納得できた説明です。この「集団社会化説」を踏まえて、最初に書いた小説『クラバート』を考えてみるのが、この記事の趣旨です。

そこで、まずその前に「遺伝=もって生まれたもの」が人にどの程度影響するのかという科学的知見をまとめておきます。以下の行動遺伝学の話は、安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス 2000)によります。安藤寿康氏は慶応義塾大学教授で、日本の行動遺伝学の第一人者です。

行動遺伝学

人の一生変わらない形質が遺伝で決まるというのは、非常に分かりやすいわけです。血液型、髪の毛の色、虹彩の色はそうだし、特定の病気(血友病とか若年性糖尿病など)は遺伝で決まることがよく知られています(その他、多数ある)。

遺伝とは「親と似る」ということではありません。血液型で言うと、A型の両親から生まれた二人の子どもが二人ともO型というのは十分ありうるわけです。遺伝とは、親から子へと形質を伝達すると同時に、多様性を生み出す仕組みでもある。「蛙の子は蛙」であると同時に「鳶が鷹を生む」こともある、それが遺伝です。

だということを、忘れないようにしなければなりません。

一生変わらない形質が遺伝子で決まるというのは分かりやすいのですが、では、たとえば「体重」はどうでしょうか。普通に考えて、

はずで、この場合の環境とはもちろん生活習慣(食生活)のことです。このうち遺伝の影響はどの程度でしょうか。

行動遺伝学(Behavioral Genetics)という学問があります。この行動遺伝学の手法を使えば、体重についての遺伝の寄与率を求めることができます。行動遺伝学の研究手法は双子の研究です。双子には「一卵性双生児」と「二卵性双生児」があり、一卵性双生児の遺伝子は全く同じです。一方、二卵性双生児は同時に生まれた兄弟であり、両親から半分ずつ遺伝子を受け継ぐので、双子同士の遺伝子は約50%が同じです。双子の家庭内での育児環境は同じだと考えられ、ここがポイントです。

そこで、一卵性双生児と二卵性双生児、それぞれ数百の体重データを集め、「一卵性双生児の体重の相関係数」と「二卵性双生児の体重の相関係数」を算出します。相関係数は統計学の手法で、二つの量が完全な比例関係(一方が大きければ他方も大きいなど)にある時は "1"、全く無関係なら "0"になります。調べてみると、

となりました。一卵性双生児の体重は非常に似通っているが、二卵性双生児の体重はそれなりに似ている、という常識的な結果です。ここから遺伝子の影響を算出することができます。つまり、双子の体重が似ているのは、遺伝子が似ている(一卵性双生児は全く同じ)ことと、同じ家庭環境で同時に育ったからと仮定します。つまり

とすると、

という連立方程式が得られます。0.5という係数は二卵性双生児の遺伝子の類似性が0.5であることによります。この式を解くと

となり、遺伝子の寄与率(G)が求まります。行動遺伝学の実際の統計処理はもっと複雑なようですが、本質は上のようなものであることは間違いありません。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』にも、この計算方法が紹介されています。

行動遺伝学では環境を二つに区別し「共有環境」と「非共有環境」という概念を使います。

このたあたりは定義の問題です。人の形質や性格、行動について、遺伝の影響を除いたものが環境、環境から兄弟で共有される環境を除いたものが非共有環境です。従って非共有環境は「残りすべて」であり、雑多で、訳の分からないものまで含むことになります。

この「遺伝率」「共有環境」「非共有環境」という言葉を使うと、体重については以下のようになります。

この表の解釈は、体重は、その74%が遺伝で説明できるということです。また残りの影響のほとんどは非共有環境(家庭外の環境)だということです。ただし、この数値は統計データであって、多くの人の平均をとってみたらそうなるということに注意すべきです。個々の人に着目すると、過食でメタボリック症候群の人もいれば、ダイエットが趣味で痩せている人もいます。

パーソナリティは遺伝と非共有環境で決まる

では人間の「行動」はどうでしょうか。行動遺伝学で言う行動は、単に「対人関係における振る舞いかた」という意味だけではありません。一般知能(IQ)や論理的推論能力、記憶力などの「認知能力」も含まれます。また「性格・気質」(パーソナリティ)も重要な研究分野で、外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などが含まれます。さらに音楽、数学、美術などの「才能」もあります。

これらの認知能力や性格、才能は、何らかのテストや観察で測定するしかなく、つまり人間の「行動」として外面に現れたものを計測して分析するわけです。それについての遺伝の寄与を研究するのが行動遺伝学です。行動遺伝学の研究で分かってきた重要な点を3点だけあげます。

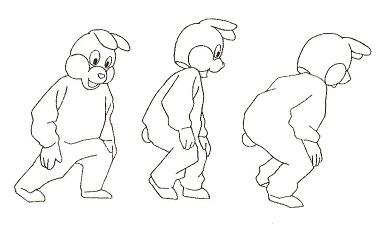

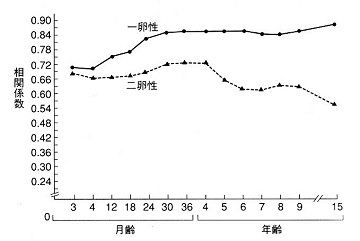

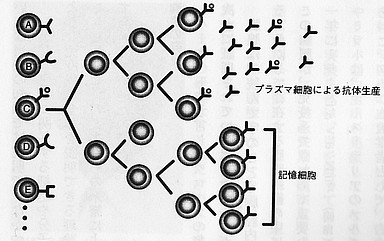

IQテストで計られる一般知能(IQ)は、決して固定的なものではなく年齢によって変化することが知られていますが、この一般知能についての遺伝の影響は年齢とともに増加する傾向にあります。下の図は一卵性双生児と一卵性双生児の一般知能の相関係数の年齢変化ですが、遺伝的に同一な一卵性双生児は年齢とともに似てくる傾向にあります。

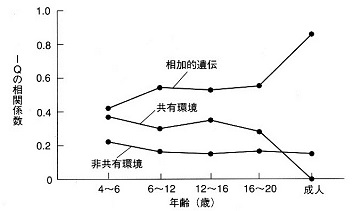

さらに次の図が示しているのは、一般知能に対する遺伝の影響が年齢とともに増加するとともに、共有環境(家庭環境)の影響が年齢とともに低下することです。それに対し、非共有環境の影響はほぼ一定しています。

この「遺伝的影響が年齢とともに増大」というのは認知効力に特有の現象のようです。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』には次のように説明されています。

外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などの性格(パーソナリティ)は、遺伝の影響が50%程度、非共有環境の影響が50%程度です。共有環境の影響は小さいかほとんどない、というのが行動遺伝学の結論です。

『心はどのように遺伝するか』には、家庭外環境における子供の「人気者度」「非行傾向」「大学志望傾向」を調査した結果が記載されています。それによると、遺伝的に近いものほど、「人気者度」でも「非行傾向」でも「大学志望傾向」でも、より類似した仲間をもつ傾向が強いことが分かりました。子どもは自分と似た子どもに引かれる、というわけです。

以上のような行動遺伝学の成果を踏まえて書かれたのが、ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』です。以降はこの本の内容、特に「非共有環境」とは何かについて紹介します。

環境とは何か

『子育ての大誤解』においてハリスはまず、行動遺伝学の知見にもとづいて「子育て神話」を否定します。子育て神話とは、

という言説ですが、それは "神話" であり、根拠のない思い込みに過ぎないと・・・・・・。

もちろんハリスも、育児の重要性を否定しているわけはありません。体や脳の発達、言語の習得に育児は大変重要です。また、親から虐待を繰り返された子どもは性格が変わったり、場合によっては脳に回復不可能な損傷を受けることも分かっています。

しかし「普通の」家庭では、育てかたや家庭環境は子どものパーソナリティに影響は与えないか、あったとしても少しなのです。このことをハリスは数々の例をあげて説明してます。そのうちの2~3を紹介します。

まず一卵性双生児の性格です。同じ家庭で育った一卵性双生児も、性格は同じにはなりません。では別々の家庭で育った一卵性双生児の性格はどうでしょうか。世の中には、生まれて直後に養子に出された一卵性双生児があります。双生児の一人を養子に出すという慣習は世界中にあります。別々の家庭で育った一卵性双生児を調査すると、その性格の類似性は、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性とほぼ同じなのです。

出生順は子どもの性格に影響しないというも重要です。ハリスは多くの研究を調査し、出生順は子どもの性格に影響しないか、影響したとしてもわずか、と結論づけています。ではなぜ人々は、出生順が子どもの性格に影響すると思い込むのでしょうか。

それは家庭内での子どもの行動を観察するからです。家庭内で子どもは、第1子は第1子らしく、末子は末子らしく行動するのが普通です。親もそのように教育する。しかし子どもはそれを家庭外には持ち出さない。つまり、子どもの本質的な性格ではないのです。ハリスは次のように書いています。

両親の離婚は子どもの性格に影響しないことも書かれています。離婚した両親の子どもは、離婚する前から情緒障害や行動傷害を起こすことがあります。つまり離婚に至るまでの両親の確執の時期からです。しかしこれをもってして、両親の確執や離婚が子どもの性格に影響するとは言えません。

話は逆だというのがハリスの主張です。離婚は「共同生活は無理」と夫婦のどちらか(ないしは双方)が確信するときに起こりますが、それを引き起こすのは夫婦の(ないしはどちらかの)性格特性であることが多い。その性格特性が子どもに遺伝し、両親の確執がトリガーとなって情緒障害を引き起こす。親の離婚と子どもの情緒障害は、遺伝による性格特性の類似がポイントなのです。

この議論から言えることは、家庭環境が子どもに与える影響を議論するときには、親と子ども、兄弟同士で共有されているもの、つまり遺伝子の影響を除外して議論をしないと意味がないということです。

なお性格特性ではありませんが、肥満度の遺伝率は70%程度であり、かつ家庭からの影響は受けないことが書かれています。これは安藤寿康『心はどのように遺伝するか』の体重の遺伝率が 74% であり、残りのほとんどは非共有環境という記述と整合的です。肥満児をさして「親の育て方が悪い」というようなことを言う人がいますが、一般論としては根拠がありません。

集団社会化説

ジュディス・リッチ・ハリスが『子育ての大誤解』に数々の事例をあげているように、家庭環境(子育ての環境。共有環境)はパーソナリティに影響しないか、影響があったとしも少しです。行動遺伝学の知見によると、パーソナリティに影響する環境とは「非共有環境」です。

これは言葉の定義なのですが、遺伝では説明できないものが環境、環境から共有環境(=兄弟に均等に与えられ、兄弟をより類似させる環境。主として家庭環境)を除いたものが非共有環境です。では、パーソナリティに影響する非共有環境とはいったい何なのでしょうか。

ジュディス・リッチ・ハリスはこの問いに対する回答として、以下のような「集団社会化説」を唱えています。

用語ですが、「集団」とは同年齢、または近い年齢の、二人以上の子どものグループです。子育てをした人なら分かるはずですが、子どもは赤ちゃんの時から自分と年齢が近い、自分に似た子どもに引かれます。子どもは自然と年齢の近い仲間で集団を作る。具体的には、仲のよい友達、近所の遊び仲間、男の子・女の子のグループ、学校のクラスの中のグループ、学校・学校外の各種のサークルでのグループなどです。もちろん、同時に複数の集団に属するのが可能です。

「社会化」とは、集団や社会における「振る舞い方」と「パーソナリティ(性格)」が形作られることを言います。社会化というと一見「振る舞い方」だけを指しているように思えますが、ハリスが言っているのはそうでなくパーソナリティ(性格)も含みます。むしろ、行動遺伝学が対象とする「行動」の全部を指すと言ったほうがいいでしょう。

「同化」とは、自分が属する集団の行動様式に自らを合わせようとすることです。それによって振る舞い方と性格がグループで共有されたものに近づいて行く。

「分化」とは、子どもが集団内で自分なりの役割やポジションを見つけ、集団においてもその子独自の行動様式を身につけていくことです。集団で共有された行動様式の中でも、たとえばリーダーとして振る舞うとか、世話役として振る舞うとかといった「個性」がでてくる。そのことを言っています。

ハリスは「集団対比効果」にも触れています。二つの近接する集団があると、集団の行動様式をより鮮明にするような力学が働く。たとえば男の子グループと女の子グループがあったとき、女の子の行動様式を男の子がやったとすると「女の子みたいだ」と仲間から言われて、その行動は二度とやらなくなる。そういった意味です。

日本ではあまりないのですが、米国には人種問題があります。白人の子どもグループで共有された価値観が「勉強してテストでいい点をとる」ことだとすると、黒人の子どものグループの価値観は全く別の方向に行き(たとえばスポーツ)、勉強していい点をとる黒人の子どもはグループでは異端とされる。そういうことも一つの例になります。

ジュディス・リッチ・ハリスの「集団社会化説」のきっかけになったものの一つは「移住者の子どもが綺麗な英語を話す」という、彼女がハーバード大学の学生の頃の観察だったようです。

これは言語習得のケースですが、パーソナリティもそうだという数々の研究報告を、ハリスは掘り起こしていきました。ラリー・アユソという少年のケースが書かれています。

ラリーの変身は、ラリーを引き取った白人夫婦の功績ではなく、ラリーの仲間集団が劇的に変わったからだというのがハリスの結論です。ラリーのケースはいかにも(アメリカらしい)極端なケースですが、集団社会化説を象徴する事例として引用しました。

集団社会化説によると、行動遺伝学の知見である「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格が似る」理由は次のように説明できます。つまり「遺伝的傾向の似ている子どもは、より類似した仲間をもつ傾向が強い」という研究成果がありました。子どもは自分と似た性格の仲間たちでグループ・集団を作る傾向にある。その集団の行動様式に同化する中で、性格が似てくるわけです。

一卵性双生児の遺伝子は全く同じですが、パーソナリティの遺伝率は 50% で、残りは非共有環境の影響です。しかし「遺伝的傾向が非共有環境を選択する」としたら「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格の類似性も、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性と同じ程度」であることが理解できます。日本のことわざにある、

ということです。子どもはそうして属した集団の中で、自分なりの、自分に合った役割やポジションを見つけていく。そこで「分化」が起こり、パーソナリティが形成される。それが集団社会化説です。

集団社会化説から導かれる結論の一つは、子どもの居住地域の重要性です。特にアメリカでは、親の年収や社会的地位、人種によって住む地域が決まってくる傾向が強い。もちろん、日本を含むどこの国にでもある傾向です。どこに住むかで、子どもの遊び仲間、幼稚園、小学校が決まり、仲間集団の振る舞いや価値観は居住地域によって違ってきます。

ここで直感的に思い出すのは、中国の故事である「孟母三遷」です。孟子は子どもの頃、墓地の近くに住んでいた。すると葬式の真似ごとをするようになった。まずいと思った孟子の母親は、市場の近くに引っ越した。すると孟子は商売の真似ごとをするようになった。これではいけないと、母親は学校の近くに引っ越した。すると孟子は学生がやっている礼儀作法の所作を真似るようになり、母はやっと安心した。そして孟子は中国を代表する儒家になった・・・・・・という故事です。

孟子の母親が偉かったのは、息子に学問の道を歩ませるために、いわゆる「教育ママ」にはならなかったことです。あくまで息子の生活環境を変えた。行動遺伝学の言葉でいうと、孟子の母親は、子どもの成長にとって非共有環境が大切だと理解していたわけです。ジュディス・リッチ・ハリスの集団社会化説は、実は2000年以上前の昔から理解されていたということだと思います。

以上の集団社会化説を踏まえて、小説『クラバート』を振り返ってみたいと思います。

『クラバート』の意味

No.1「千と千尋の神隠しとクラバート(1)」であらすじを紹介したプロイスラー作の小説『クラバート』ですが、舞台はドイツ東部のラウジッツ地方の水車場(製粉所)でした。この水車場は厳しい親方(魔法使いでもある)が支配していて、粉挽き職人はクラバートを含めて12人です。クラバートはこの水車場の職人としての3年間で、自立した大人になっていきます。

No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で書いたように、クラバートの自立に影響を与えたのは粉挽き職人としての労働だと考えられます。人間社会では、労働が人間性を形作る基礎となっているからです。

さらに No.79「クラバート再考:大人の条件」で書いたように、人間にとっては「自己選択できない環境で最善を尽くせる能力」が重要だということも『クラバート』は暗示しています。そのためには、自分自身が「変化する能力」が必要だし、また「努力を持続できる」ことも重要です。それに関係して、No.169「10代の脳」では最新の脳科学の成果から、10代の少年少女は冒険心や適応し変化する能力があることを紹介しました。

しかし、上に紹介した集団社会化説に従って考えると『クラバート』は、

だとも言えるでしょう。水車場に来るまでのクラバートは、物乞いで生活している孤児であり、引き取られたドイツ人牧師の家を飛び出した浮浪児です(クラバートはスラブ系民族)。物語に親や家庭生活の影は全くありません。

しかし彼は水車場に来て成長し、物語の最後では水車場を根本から変えてしまうような "強い" 行動に出ます。そこまでの過程にあるのは、11人の職人仲間たちとの共同生活であり、いろいろな性格の職人たちとの人間関係です。その中でクラバートは自己を確立していった。そういう物語として読めると思いました。

少年・少女の物語

結局のところ、人間が一番興味をもつのは人間であり、その中でも一番の関心は「自分」だと思います。自分は、どうして自分になったのか、ということを是非知りたい。

人の性格形成に子ども時代から中学・高校あたりまでが重要なことは言うまでもないでしょう。最近の脳科学からしても、その時期に脳は急速に成熟します(No.169「10代の脳」)。才能面でも、たとえば画家の才能は、環境さえあれば10代で開花することは明らかです(No.190「画家が10代で描いた絵」)。ヴァイオリニストなどもそうです(No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」)。

世界中で少年・少女の物語が書かれてきました。このブログでも『クラバート』のほかに、『少公女』『ベラスケスの十字の謎』『赤毛のアン』について書きました。映画では『千と千尋の神隠し』です。これらのいずれの物語も親の影は薄く(千尋以外は、孤児か、孤児相当)、主人公はそれまでとは全く異質な環境に放り込まれて、そこで仲間とともに成長していくことが共通しています。

それ以外にも、少年・少女を主人公にした数々の名作があります。我々が大人になっても少年・少女の物語に惹かれるとしたら、それは「自分とは何か」を知りたいからであり、その答えの重要なポイントが少年・少女の時期にあると直観してるからだと思います。

クラバートは少年の物語ですが、他の少年・少女を主人公にした小説も何回かとりあげました。なぜ子どもや少年・少女の物語に興味があるのか、それは「子どもはどういうプロセスで大人になるのか」に関心があるからです。なぜそこに関心があるかというと、

| ・ | 自分とは何か | ||

| ・ | 自分は、どうして自分になったのか |

という問いの答が知りたいからです。

就職以来の仕事のスキルや、そのベースとなったはずの勉強の蓄積(小学校~大学)は、どういう経緯で獲得したかがはっきりしています。記憶もかなりある。一方、人との関係における振る舞い方やパーソナリティ・性格をどうして獲得してきたか(ないしは醸成してきたか)は、必ずしもはっきりしません。ただ、自分の振る舞い方やパーソナリティの基本的な部分は子どもから10歳代で決まったと感じるし、20歳頃から以降はそう変わっていない気がします。だからこそ「自分はどうして自分になったのか」を知るために、人の少年時代に興味があるのです。

人の個性は遺伝と環境で決まります。「生まれ」と「育ち」、「もって生まれたもの」と「育った環境」で決まる。パーソナリティ(性格・気質)に「遺伝=もって生まれたもの」が影響することは明白で、これは子どもを二人以上育てた人なら完全に同意するでしょう。全く同じように育てたつもりでも、兄弟姉妹で性格が大きく違う。「もって生まれたもの」が違うとしか考えられないわけです。

では「環境」ないしは「育ち」はどう影響するのでしょうか。人のパーソナティ(性格や気質に関係する個性)に影響を与え、自分が自分になったその「環境」とは一体何なのでしょうか。

実はこれについては『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著。早川書房 2000)で展開されていた「集団社会化説」が、私にとっては最も納得できた説明です。この「集団社会化説」を踏まえて、最初に書いた小説『クラバート』を考えてみるのが、この記事の趣旨です。

そこで、まずその前に「遺伝=もって生まれたもの」が人にどの程度影響するのかという科学的知見をまとめておきます。以下の行動遺伝学の話は、安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス 2000)によります。安藤寿康氏は慶応義塾大学教授で、日本の行動遺伝学の第一人者です。

行動遺伝学

人の一生変わらない形質が遺伝で決まるというのは、非常に分かりやすいわけです。血液型、髪の毛の色、虹彩の色はそうだし、特定の病気(血友病とか若年性糖尿病など)は遺伝で決まることがよく知られています(その他、多数ある)。

遺伝とは「親と似る」ということではありません。血液型で言うと、A型の両親から生まれた二人の子どもが二人ともO型というのは十分ありうるわけです。遺伝とは、親から子へと形質を伝達すると同時に、多様性を生み出す仕組みでもある。「蛙の子は蛙」であると同時に「鳶が鷹を生む」こともある、それが遺伝です。

| 遺伝で決まるとは、遺伝子(=もって生まれたもの)で決まるという意味 |

だということを、忘れないようにしなければなりません。

一生変わらない形質が遺伝子で決まるというのは分かりやすいのですが、では、たとえば「体重」はどうでしょうか。普通に考えて、

| 体重は遺伝と環境で決まる |

はずで、この場合の環境とはもちろん生活習慣(食生活)のことです。このうち遺伝の影響はどの程度でしょうか。

| |||

|

安藤寿康

「心はどのように遺伝するか」 (講談社ブルーバックス 2000) | |||

そこで、一卵性双生児と二卵性双生児、それぞれ数百の体重データを集め、「一卵性双生児の体重の相関係数」と「二卵性双生児の体重の相関係数」を算出します。相関係数は統計学の手法で、二つの量が完全な比例関係(一方が大きければ他方も大きいなど)にある時は "1"、全く無関係なら "0"になります。調べてみると、

| ・ | 一卵性双生児の体重の相関係数:0.80 | ||

| ・ | 二卵性双生児の体重の相関係数:0.43 |

となりました。一卵性双生児の体重は非常に似通っているが、二卵性双生児の体重はそれなりに似ている、という常識的な結果です。ここから遺伝子の影響を算出することができます。つまり、双子の体重が似ているのは、遺伝子が似ている(一卵性双生児は全く同じ)ことと、同じ家庭環境で同時に育ったからと仮定します。つまり

| G:相関係数に対する遺伝子の寄与率 C:相関係数に対する同一環境(家庭)の寄与率 |

とすると、

| 0.80 = C + G 0.43 = C + 0.5*G |

という連立方程式が得られます。0.5という係数は二卵性双生児の遺伝子の類似性が0.5であることによります。この式を解くと

| G = 0.74 C = 0.06 |

となり、遺伝子の寄与率(G)が求まります。行動遺伝学の実際の統計処理はもっと複雑なようですが、本質は上のようなものであることは間違いありません。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』にも、この計算方法が紹介されています。

行動遺伝学では環境を二つに区別し「共有環境」と「非共有環境」という概念を使います。

共有環境

|

このたあたりは定義の問題です。人の形質や性格、行動について、遺伝の影響を除いたものが環境、環境から兄弟で共有される環境を除いたものが非共有環境です。従って非共有環境は「残りすべて」であり、雑多で、訳の分からないものまで含むことになります。

この「遺伝率」「共有環境」「非共有環境」という言葉を使うと、体重については以下のようになります。

| 遺伝率 | 共有環境 | 非共有環境 | |

| 体重 | 0.74 | 0.06 | 0.20 |

この表の解釈は、体重は、その74%が遺伝で説明できるということです。また残りの影響のほとんどは非共有環境(家庭外の環境)だということです。ただし、この数値は統計データであって、多くの人の平均をとってみたらそうなるということに注意すべきです。個々の人に着目すると、過食でメタボリック症候群の人もいれば、ダイエットが趣味で痩せている人もいます。

パーソナリティは遺伝と非共有環境で決まる

では人間の「行動」はどうでしょうか。行動遺伝学で言う行動は、単に「対人関係における振る舞いかた」という意味だけではありません。一般知能(IQ)や論理的推論能力、記憶力などの「認知能力」も含まれます。また「性格・気質」(パーソナリティ)も重要な研究分野で、外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などが含まれます。さらに音楽、数学、美術などの「才能」もあります。

これらの認知能力や性格、才能は、何らかのテストや観察で測定するしかなく、つまり人間の「行動」として外面に現れたものを計測して分析するわけです。それについての遺伝の寄与を研究するのが行動遺伝学です。行動遺伝学の研究で分かってきた重要な点を3点だけあげます。

| 遺伝的影響が年齢とともに増大する |

IQテストで計られる一般知能(IQ)は、決して固定的なものではなく年齢によって変化することが知られていますが、この一般知能についての遺伝の影響は年齢とともに増加する傾向にあります。下の図は一卵性双生児と一卵性双生児の一般知能の相関係数の年齢変化ですが、遺伝的に同一な一卵性双生児は年齢とともに似てくる傾向にあります。

| ||

|

一般知能(IQ)の類似性の発達的変化

(安藤寿康「心はどのように遺伝するか」より)

| ||

さらに次の図が示しているのは、一般知能に対する遺伝の影響が年齢とともに増加するとともに、共有環境(家庭環境)の影響が年齢とともに低下することです。それに対し、非共有環境の影響はほぼ一定しています。

| ||

|

一般知能への遺伝と環境の寄与率の発達的変化

(安藤寿康「心はどのように遺伝するか」より)

| ||

この「遺伝的影響が年齢とともに増大」というのは認知効力に特有の現象のようです。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』には次のように説明されています。

|

| 遺伝と非共有環境が性格に影響 |

外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などの性格(パーソナリティ)は、遺伝の影響が50%程度、非共有環境の影響が50%程度です。共有環境の影響は小さいかほとんどない、というのが行動遺伝学の結論です。

| 遺伝的傾向が家庭外環境を選択する |

『心はどのように遺伝するか』には、家庭外環境における子供の「人気者度」「非行傾向」「大学志望傾向」を調査した結果が記載されています。それによると、遺伝的に近いものほど、「人気者度」でも「非行傾向」でも「大学志望傾向」でも、より類似した仲間をもつ傾向が強いことが分かりました。子どもは自分と似た子どもに引かれる、というわけです。

以上のような行動遺伝学の成果を踏まえて書かれたのが、ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』です。以降はこの本の内容、特に「非共有環境」とは何かについて紹介します。

環境とは何か

『子育ての大誤解』においてハリスはまず、行動遺伝学の知見にもとづいて「子育て神話」を否定します。子育て神話とは、

| 子ども時代の家庭での親の育て方が、子どもパーソナリティを決め、その影響は大人になっても続く |

という言説ですが、それは "神話" であり、根拠のない思い込みに過ぎないと・・・・・・。

| |||

|

ジュディス・リッチ・ハリス

「子育ての大誤解」 (早川書房 2000) | |||

しかし「普通の」家庭では、育てかたや家庭環境は子どものパーソナリティに影響は与えないか、あったとしても少しなのです。このことをハリスは数々の例をあげて説明してます。そのうちの2~3を紹介します。

まず一卵性双生児の性格です。同じ家庭で育った一卵性双生児も、性格は同じにはなりません。では別々の家庭で育った一卵性双生児の性格はどうでしょうか。世の中には、生まれて直後に養子に出された一卵性双生児があります。双生児の一人を養子に出すという慣習は世界中にあります。別々の家庭で育った一卵性双生児を調査すると、その性格の類似性は、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性とほぼ同じなのです。

出生順は子どもの性格に影響しないというも重要です。ハリスは多くの研究を調査し、出生順は子どもの性格に影響しないか、影響したとしてもわずか、と結論づけています。ではなぜ人々は、出生順が子どもの性格に影響すると思い込むのでしょうか。

それは家庭内での子どもの行動を観察するからです。家庭内で子どもは、第1子は第1子らしく、末子は末子らしく行動するのが普通です。親もそのように教育する。しかし子どもはそれを家庭外には持ち出さない。つまり、子どもの本質的な性格ではないのです。ハリスは次のように書いています。

|

両親の離婚は子どもの性格に影響しないことも書かれています。離婚した両親の子どもは、離婚する前から情緒障害や行動傷害を起こすことがあります。つまり離婚に至るまでの両親の確執の時期からです。しかしこれをもってして、両親の確執や離婚が子どもの性格に影響するとは言えません。

話は逆だというのがハリスの主張です。離婚は「共同生活は無理」と夫婦のどちらか(ないしは双方)が確信するときに起こりますが、それを引き起こすのは夫婦の(ないしはどちらかの)性格特性であることが多い。その性格特性が子どもに遺伝し、両親の確執がトリガーとなって情緒障害を引き起こす。親の離婚と子どもの情緒障害は、遺伝による性格特性の類似がポイントなのです。

この議論から言えることは、家庭環境が子どもに与える影響を議論するときには、親と子ども、兄弟同士で共有されているもの、つまり遺伝子の影響を除外して議論をしないと意味がないということです。

なお性格特性ではありませんが、肥満度の遺伝率は70%程度であり、かつ家庭からの影響は受けないことが書かれています。これは安藤寿康『心はどのように遺伝するか』の体重の遺伝率が 74% であり、残りのほとんどは非共有環境という記述と整合的です。肥満児をさして「親の育て方が悪い」というようなことを言う人がいますが、一般論としては根拠がありません。

集団社会化説

ジュディス・リッチ・ハリスが『子育ての大誤解』に数々の事例をあげているように、家庭環境(子育ての環境。共有環境)はパーソナリティに影響しないか、影響があったとしも少しです。行動遺伝学の知見によると、パーソナリティに影響する環境とは「非共有環境」です。

これは言葉の定義なのですが、遺伝では説明できないものが環境、環境から共有環境(=兄弟に均等に与えられ、兄弟をより類似させる環境。主として家庭環境)を除いたものが非共有環境です。では、パーソナリティに影響する非共有環境とはいったい何なのでしょうか。

ジュディス・リッチ・ハリスはこの問いに対する回答として、以下のような「集団社会化説」を唱えています。

集団社会化説:

|

用語ですが、「集団」とは同年齢、または近い年齢の、二人以上の子どものグループです。子育てをした人なら分かるはずですが、子どもは赤ちゃんの時から自分と年齢が近い、自分に似た子どもに引かれます。子どもは自然と年齢の近い仲間で集団を作る。具体的には、仲のよい友達、近所の遊び仲間、男の子・女の子のグループ、学校のクラスの中のグループ、学校・学校外の各種のサークルでのグループなどです。もちろん、同時に複数の集団に属するのが可能です。

「社会化」とは、集団や社会における「振る舞い方」と「パーソナリティ(性格)」が形作られることを言います。社会化というと一見「振る舞い方」だけを指しているように思えますが、ハリスが言っているのはそうでなくパーソナリティ(性格)も含みます。むしろ、行動遺伝学が対象とする「行動」の全部を指すと言ったほうがいいでしょう。

「同化」とは、自分が属する集団の行動様式に自らを合わせようとすることです。それによって振る舞い方と性格がグループで共有されたものに近づいて行く。

「分化」とは、子どもが集団内で自分なりの役割やポジションを見つけ、集団においてもその子独自の行動様式を身につけていくことです。集団で共有された行動様式の中でも、たとえばリーダーとして振る舞うとか、世話役として振る舞うとかといった「個性」がでてくる。そのことを言っています。

ハリスは「集団対比効果」にも触れています。二つの近接する集団があると、集団の行動様式をより鮮明にするような力学が働く。たとえば男の子グループと女の子グループがあったとき、女の子の行動様式を男の子がやったとすると「女の子みたいだ」と仲間から言われて、その行動は二度とやらなくなる。そういった意味です。

日本ではあまりないのですが、米国には人種問題があります。白人の子どもグループで共有された価値観が「勉強してテストでいい点をとる」ことだとすると、黒人の子どものグループの価値観は全く別の方向に行き(たとえばスポーツ)、勉強していい点をとる黒人の子どもはグループでは異端とされる。そういうことも一つの例になります。

ジュディス・リッチ・ハリスの「集団社会化説」のきっかけになったものの一つは「移住者の子どもが綺麗な英語を話す」という、彼女がハーバード大学の学生の頃の観察だったようです。

|

これは言語習得のケースですが、パーソナリティもそうだという数々の研究報告を、ハリスは掘り起こしていきました。ラリー・アユソという少年のケースが書かれています。

|

ラリーの変身は、ラリーを引き取った白人夫婦の功績ではなく、ラリーの仲間集団が劇的に変わったからだというのがハリスの結論です。ラリーのケースはいかにも(アメリカらしい)極端なケースですが、集団社会化説を象徴する事例として引用しました。

集団社会化説によると、行動遺伝学の知見である「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格が似る」理由は次のように説明できます。つまり「遺伝的傾向の似ている子どもは、より類似した仲間をもつ傾向が強い」という研究成果がありました。子どもは自分と似た性格の仲間たちでグループ・集団を作る傾向にある。その集団の行動様式に同化する中で、性格が似てくるわけです。

一卵性双生児の遺伝子は全く同じですが、パーソナリティの遺伝率は 50% で、残りは非共有環境の影響です。しかし「遺伝的傾向が非共有環境を選択する」としたら「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格の類似性も、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性と同じ程度」であることが理解できます。日本のことわざにある、

| ・ | 類は友を呼ぶ | ||

| ・ | 朱に交われば赤くなる |

ということです。子どもはそうして属した集団の中で、自分なりの、自分に合った役割やポジションを見つけていく。そこで「分化」が起こり、パーソナリティが形成される。それが集団社会化説です。

集団社会化説から導かれる結論の一つは、子どもの居住地域の重要性です。特にアメリカでは、親の年収や社会的地位、人種によって住む地域が決まってくる傾向が強い。もちろん、日本を含むどこの国にでもある傾向です。どこに住むかで、子どもの遊び仲間、幼稚園、小学校が決まり、仲間集団の振る舞いや価値観は居住地域によって違ってきます。

ここで直感的に思い出すのは、中国の故事である「孟母三遷」です。孟子は子どもの頃、墓地の近くに住んでいた。すると葬式の真似ごとをするようになった。まずいと思った孟子の母親は、市場の近くに引っ越した。すると孟子は商売の真似ごとをするようになった。これではいけないと、母親は学校の近くに引っ越した。すると孟子は学生がやっている礼儀作法の所作を真似るようになり、母はやっと安心した。そして孟子は中国を代表する儒家になった・・・・・・という故事です。

孟子の母親が偉かったのは、息子に学問の道を歩ませるために、いわゆる「教育ママ」にはならなかったことです。あくまで息子の生活環境を変えた。行動遺伝学の言葉でいうと、孟子の母親は、子どもの成長にとって非共有環境が大切だと理解していたわけです。ジュディス・リッチ・ハリスの集団社会化説は、実は2000年以上前の昔から理解されていたということだと思います。

以上の集団社会化説を踏まえて、小説『クラバート』を振り返ってみたいと思います。

『クラバート』の意味

No.1「千と千尋の神隠しとクラバート(1)」であらすじを紹介したプロイスラー作の小説『クラバート』ですが、舞台はドイツ東部のラウジッツ地方の水車場(製粉所)でした。この水車場は厳しい親方(魔法使いでもある)が支配していて、粉挽き職人はクラバートを含めて12人です。クラバートはこの水車場の職人としての3年間で、自立した大人になっていきます。

No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で書いたように、クラバートの自立に影響を与えたのは粉挽き職人としての労働だと考えられます。人間社会では、労働が人間性を形作る基礎となっているからです。

さらに No.79「クラバート再考:大人の条件」で書いたように、人間にとっては「自己選択できない環境で最善を尽くせる能力」が重要だということも『クラバート』は暗示しています。そのためには、自分自身が「変化する能力」が必要だし、また「努力を持続できる」ことも重要です。それに関係して、No.169「10代の脳」では最新の脳科学の成果から、10代の少年少女は冒険心や適応し変化する能力があることを紹介しました。

しかし、上に紹介した集団社会化説に従って考えると『クラバート』は、

| 水車場の職人という仲間集団における "同化" と "分化"で、クラバートが自己のパーソナリティを確立していく物語 |

だとも言えるでしょう。水車場に来るまでのクラバートは、物乞いで生活している孤児であり、引き取られたドイツ人牧師の家を飛び出した浮浪児です(クラバートはスラブ系民族)。物語に親や家庭生活の影は全くありません。

しかし彼は水車場に来て成長し、物語の最後では水車場を根本から変えてしまうような "強い" 行動に出ます。そこまでの過程にあるのは、11人の職人仲間たちとの共同生活であり、いろいろな性格の職人たちとの人間関係です。その中でクラバートは自己を確立していった。そういう物語として読めると思いました。

|

|

少年・少女の物語

結局のところ、人間が一番興味をもつのは人間であり、その中でも一番の関心は「自分」だと思います。自分は、どうして自分になったのか、ということを是非知りたい。

| 日本とは何かを知りたいのも、その一環です。自分の思考パターンが日本文化、その中でも特に日本語に強く影響されていることは確かです。ではその文化の特質は何か。それを知るためには「日本でないもの」を知る必要があります。特に、現代日本が強く影響されている欧米文化を知りたいわけです。 |

人の性格形成に子ども時代から中学・高校あたりまでが重要なことは言うまでもないでしょう。最近の脳科学からしても、その時期に脳は急速に成熟します(No.169「10代の脳」)。才能面でも、たとえば画家の才能は、環境さえあれば10代で開花することは明らかです(No.190「画家が10代で描いた絵」)。ヴァイオリニストなどもそうです(No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」)。

世界中で少年・少女の物語が書かれてきました。このブログでも『クラバート』のほかに、『少公女』『ベラスケスの十字の謎』『赤毛のアン』について書きました。映画では『千と千尋の神隠し』です。これらのいずれの物語も親の影は薄く(千尋以外は、孤児か、孤児相当)、主人公はそれまでとは全く異質な環境に放り込まれて、そこで仲間とともに成長していくことが共通しています。

それ以外にも、少年・少女を主人公にした数々の名作があります。我々が大人になっても少年・少女の物語に惹かれるとしたら、それは「自分とは何か」を知りたいからであり、その答えの重要なポイントが少年・少女の時期にあると直観してるからだと思います。

No.132 - 華氏451度(3)新訳版 [本]

レイ・ブラッドベリ(1920-2012。米国)の小説『華氏451度』(Fahrenheit 451。1953)について、以前に2回にわたって感想を書きました。

の二つです。

日付から推測できるかもしれませんが、作者のレイ・ブラッドベリは、記事を書いた直後(2012.6.5)に92歳で亡くなられました。その時も何か書こうと思ったのですが、適当なテーマが見つけられませんでした。

そうこうするうち、2014年に小説の新訳が出版されました。『華氏451度〔新訳版〕』(伊藤典夫・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房。2014.6.25)です。今回はこの新訳の感想を、ブラッドベリの追悼の意味も込めて書きたいと思います。『華氏451度』のあらすじや、そこで語られていることについては、No.51、No.52 を参照ください。

マルクス・アウレリウス

No.51「華氏451度(1)焚書」に書いたのですが、旧訳の違和感は、Marcus Aurelius という人名を、英語読みそのままに「マーカス・オーレリアス」としてあることです。ここは日本人になじみのあるラテン語読みで「マルクス・アウレリウス」(第16代ローマ皇帝。121-180)とすべきです。マルクス・アウレリウスは世界文学史上に残る『自省録』を書いた人物です。こだわるようですが、「本」をテーマにした小説『華氏451度』で、こういうところをおろそかにする態度はよくない。

新訳ではちゃんとマルクス・アウレリウスとなっていて安心しました。訳者の伊藤氏は当たり前だと言うでしょうが・・・・・・。

人名が出たついでの余談ですが、新訳では主人公・モンターグの上司(隊長)の Beatty を、英語の発音に近い「ベイティー」と表記しています(旧訳ではビーティ)。

ハリウッド俳優に、ウォーレン・ベイティ(Warren Beatty)がいます。彼と、姉のシャーリー・マクレーンの本名は、

Henry Warren Beaty