No.301 - 線路脇の家 [アート]

No.288「ナイトホークス」に続いて、アメリカの画家、エドワード・ホッパーの絵画とその影響についての話です。No.288 は、ホッパーの『ナイトホークス』(1942)が、リドリー・スコット監督の映画『ブレードランナー』(1982公開)のアート・デザインやビジュアルに影響を与えたという話でした。『ナイトホークス』の複製画を映画の美術スタッフに見せ続けたと、スコット監督自身が述懐しているのです。

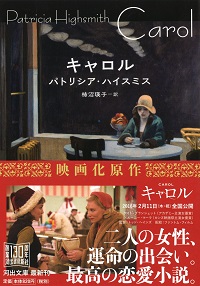

その『ブレードランナー』を始め、ホッパーの絵画は多数の映画に影響を与えました。最近のアメリカ映画でいうと、2015年に制作された『キャロル』(日本公開:2016年2月)はホッパーの多数の作品から場面作りの影響を受けています(アートのブログサイト:https://www.sartle.com/blog/post/todd-haynes-channels-edward-hopper-in-the-film-carol)。トッド・へインズ監督がホッパーの大のファンのようです。そのためか、映画の日本公開に先立って出版されたパトリシア・ハイスミスの原作の表紙には、ホッパーの「オートマット」が使われています(河出文庫。2015.12)。

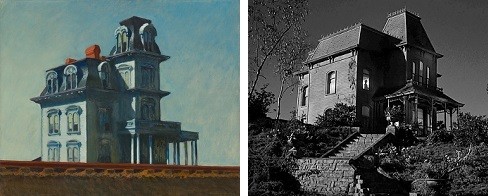

そういった映画への影響で昔から最も有名なのは、アルフレッド・ヒチコック監督の『サイコ』(1960年公開)でしょう。これは "サイコ・サスペンス" とでも言うべきジャンルを切り開いた映画史に残る傑作です。この映画で、モーテルを経営している主人公の男性が母親と2人で住んでいる家のモデルとなったのがホッパーの『線路脇の家』でした。この『線路脇の家』はホッパー作品の中でも最も有名なものの一つです。

ホッパーの絵は映画だけでなく文学にも影響を与えました。No.288の『ナイトホークス』もそうですが、ホッパーの絵は "背後に物語があると感じてしまう絵" が多いのです。

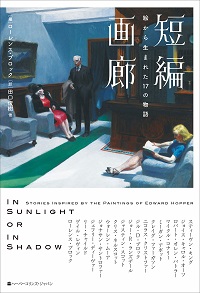

このホッパーの絵の "特質" を利用して編まれた短編小説集があります。ローレンス・ブロック編『短編画廊』(ハーパーコリンズ・ジャパン 2019。原題は「In Sunlight or In Shadow : stories inspired by the paintings of Edward Hopper」)です。

この本は、小説家のブロックがアメリカの16人の小説家に呼びかけて「ホッパーの絵画にインスパイアされた短編小説」を書いてもらい、それをまとめたものです。17人(ブロック自身を含む)が選んだ絵画は全部違っていて(もちろん調整もあったのでしょう)、本のページをめくるとまずホッパーの絵の画像があり、その後に小説が続き、それが17回繰り返されるという洒落た短編集になっています。

その17枚の絵を見ると、『ナイトホークス』はありますが『線路脇の家』はありません。2枚ともアメリカのメジャーな美術館が所蔵している(それぞれシカゴ美術館とニューヨーク近代美術館)大変有名な絵です。ホッパーの代表作を10枚選べと言われたら必ず入る2枚だと思います。なぜ『線路脇の家』がないのでしょうか。

それには理由があるのかも知れません。つまり、ブロックの呼びかけに応じた小説家からすると『線路脇の家』からはどうしても『サイコ』を連想してしまう。しかし『サイコ』を凌駕するストーリーを語るのは難しそうだ、やめておこう、となるのではないでしょうか。アメリカ人の小説家ならそう思うに違いないと思います。

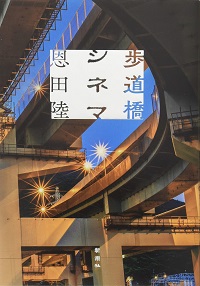

しかし日本人の小説家である恩田陸さんは、ホッパーの『線路脇の家』から(楽々と)一つの短編小説を書き上げました。短編小説集『歩道橋シネマ』(新潮社。2019)に収録された『線路脇の家』(雑誌の初出は2015年)です。

以降は、このホッパーの絵と恩田さんの短編を "同時に紹介" したいと思います。この恩田さんの短編は「私」の一人称であり、最初のところに「私」が初めて『線路脇の家』を見たときの感想が書かれているのですが、その文章が絵の評論にもなっていて、"同時に紹介" が可能なのです。

恩田さんの文章は、No.209「リスト:ピアノソナタ ロ短調」で『蜜蜂と遠雷』の中のリストの部分だけを引用しました。それは音楽についての文章でしたが、今度は絵画です。

エドワード・ホッパー「線路脇の家」

エドワード・ホッパーの『線路脇の家』はニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵しています。MoMAは1929年に設立者のプライベート・コレクションを基盤に開館しますが、1930年に最初の作品群を購入しました。その中の一つが『線路脇の家』でした。

以降は、この絵をふまえて恩田陸さんが書いた短編小説「線路脇の家」を紹介します。この小説の冒頭にはホッパーの絵から受ける印象が語られています。

恩田 陸「線路脇の家」(1)

恩田 陸さんの「線路脇の家」の冒頭部分から引用します。以下の引用では漢数字を算用数字にしたところがあります。また、段落の切れ目を空行で表し、段落の最初の字下げは省略しました。

恩田さんの「線路脇の家」は「私」の一人称の小説です。従ってこの冒頭部分は「私」が初めてホッパーの『線路脇の家』を見たときに感じた印象であり、その前提で読む必要があります。

上の引用の中に「何様式というのだろう。・・・・・ 19世紀の終わり、あるいは20世紀初頭に流行ったスタイルと思われる。」とありますが、この建物はイギリスのヴィクトリア朝時代の様式です。横浜の山手に洋館が立ち並ぶエリアがありますが、その中にもヴィクトリア様式の建物があります。

小説「線路脇の家」では次に、ヒチコックの『サイコ』との関係が語られます。

ここで引用した部分は、ホッパーの絵、および『線路脇の家』についての的確な評論になっていると思います。「作り物感があると同時に生々しさがある」としたところなど、全くその通りという感じがします。

補足しますと、上の引用の多くは『線路脇の絵』と『サイコ』に出てくる家との関係を語っているのですが、その中に、

とあります。ホッパー研究の第一人者であるゲイル・レヴィン(ニューヨーク市立大学教授・美術評論家)によると、往年の名画『ジャイアンツ』(Giant。1956年公開)に出てくる家は『線路脇の家』を模しているそうです(ゲイル・レヴィン「エドワード・ホッパーと映画」による)。『ジャイアンツ』は、テキサスに広大な牧場をもつ牧場主(ロック・ハドソン)のもとに東部から名門の娘(エリザベス・テイラー)が嫁いでくる。その彼女に若い牧童(ジェームス・ディーン。この映画が遺作)が密かに好意を寄せる ・・・・・・、というシチュエーションです。この映画で、広大な牧場(レアータ牧場)の中にポツンと建つ屋敷が『線路脇の家』とそっくりです。

恩田 陸「線路脇の家」(2)

ここまでの引用は「私」が『線路脇の家』を初めて見たときの印象でした。このあと、物語が動き出します。そのキーワードは "既視感" です。

『線路脇の家』を見たときの既視感は、決して『サイコ』だけのものではない。「私」はそう気づいたのですが、それが何なのかをある時、ひょっと思い出します。「私」は友人と東京の東の方で落ち合って飲む約束をしたのですが、そこへ向かうために駅のホームにいた時です。

電車からは家の中がよく見えました。もちろん家の中の人は電車から見えているとは思っていないのでしょう。そういうことはよくあります。そしてその家が「私の」記憶に残ったのは、単に人がいたからではあません。家の中の人は3人で、電車で通るたびにいつも同じ3人だったからです。

ちょっと不思議な光景です。「私」が電車でお客さんのところへ向かうのは平日の昼間です。高齢の女性はともかく、比較的若そうな男女は働いていないのでしょうか。また、大きな家なのに3人が必ず2階の同じ部屋にいるのはなぜか。

こういう不思議さが記憶に残った原因のようです。ホッパーの『線路脇の家』を見たときの既視感はヒチコックの『サイコ』だけではないと「私」は感じていたのですが、その原因がはっきりしました。しかし話はまだ続きます。

「私」は知り合いの法事に呼ばれ、東京の東の方にある初めての駅で降り、住宅街の奥にある寺までいって法事を終えました。その帰り道、知り合いといっしょに住宅街を歩いていると、いつのまにか小高い丘の麓に出ました。そしてふと見ると、そこに廃墟と化した「線路脇の家」があったのです。「私」は、しばし立ち止まって感慨にふけりました。そしてその洋館を振り返りつつ、知り合いに追いつきます。知り合いはこのあたりの住人なので洋館のことを教えてくれました ・・・・・・。

ここから結末までのストーリーを明かすのはまずいと思うので、以降は割愛します。『サイコ』とは全く違った、『サイコ』の対極にあるような話の展開になっています。この短編小説の最後は次のような記述で終わります。

恩田陸さんの小説の紹介・引用はここまでで、以降はこの小説を読んだ感想です。

鳥籠

ホッパーの『線路脇の家』を見た印象というか、イメージを言葉で表すと、

といった感じが普通かと思います。しかし恩田さんの小説では「鳥籠を連想させる」としたところがポイントでしょう。つまり、中に人が住んでいると考えたとき、その住人からするとどうだろうか。この家は、出るに出られない "鳥籠" である ・・・・・・。このイメージが『線路脇の家』という絵の印象の中心になっていて、またこのイメージで物語が結末へと進んでいきます。「鳥籠」がこの小説のキーワードになっていると思いました。

恩田さんは『サイコ』の主人公を "鳥籠に閉じこめられた鳥" になぞらえた文章を書いていました。その連想から言うと、エリザベス・テイラー演じる『ジャイアンツ』の女主人公も、東部の都会からテキサスの広大な牧場の中にポツンとある「線路脇の家」風の屋敷に嫁いできたわけです。そこはまさに彼女からすると「鳥籠」だったのではないでしょうか。

ということからすると、「線路脇の家」=「鳥籠」というイメージは恩田さんの感覚という以上に、ある種の普遍性のあるものだと思いました。

ここではないどこか

さらにこの小説で「鳥籠」と並んで重要なキーワードは「ここではないどこか」です。これは2箇所に出てきます。最初はホッパーの『線路脇の家』を見た印象を語った最初の部分、2回目は一番最後の部分です。その2つのセンテンスは次の通りです。

No.298「中島みゆきの詩(16)ここではないどこか」で書いたように「ここではないどこか」はボードレールの散文詩集『パリの憂鬱』の中の詩に端を発する概念です(No.298 に詩を引用)。そのボードレールの詩では、この世で生きることを病院に入院して治療をうけている病人になぞらえていました。恩田さんがボードレールを意識したのかどうかは分かりませんが、出るに出られないという意味で「鳥籠」と「病院」のイメージはかぶっています。この小説に「ここではないどこか」という言い方が用いられているのは、そういう暗示かと思いました。

「線路脇の家」=「鳥籠」(= 病院)であり、具体的に言うと「社会と接点がなく、ここではないどこかへ行くことのない、無数の疎外された人々を象徴」しているというのが、ホッパーの絵を恩田さんなりに解釈したものです。またそれが同時に小説の構成のキモになっていると感じました。

この小説は18の短編小説からなる『歩道橋シネマ』の冒頭に置かれています(最後の小説は「歩道橋シネマ」)。つまり、作者としても自信作なのでしょう。『サイコ』とは全く違った "軽い" ストーリーだけれど、ホッパーの『線路脇の絵』から受ける印象の記述と絵の解釈が非常に的確です。そこに感心しました。

|

そういった映画への影響で昔から最も有名なのは、アルフレッド・ヒチコック監督の『サイコ』(1960年公開)でしょう。これは "サイコ・サスペンス" とでも言うべきジャンルを切り開いた映画史に残る傑作です。この映画で、モーテルを経営している主人公の男性が母親と2人で住んでいる家のモデルとなったのがホッパーの『線路脇の家』でした。この『線路脇の家』はホッパー作品の中でも最も有名なものの一つです。

|

ホッパーの「線路脇の家」(1925。左)と、ヒチコック監督の「サイコ」(1960)に登場する家(右)。 |

ホッパーの絵は映画だけでなく文学にも影響を与えました。No.288の『ナイトホークス』もそうですが、ホッパーの絵は "背後に物語があると感じてしまう絵" が多いのです。

このホッパーの絵の "特質" を利用して編まれた短編小説集があります。ローレンス・ブロック編『短編画廊』(ハーパーコリンズ・ジャパン 2019。原題は「In Sunlight or In Shadow : stories inspired by the paintings of Edward Hopper」)です。

|

その17枚の絵を見ると、『ナイトホークス』はありますが『線路脇の家』はありません。2枚ともアメリカのメジャーな美術館が所蔵している(それぞれシカゴ美術館とニューヨーク近代美術館)大変有名な絵です。ホッパーの代表作を10枚選べと言われたら必ず入る2枚だと思います。なぜ『線路脇の家』がないのでしょうか。

それには理由があるのかも知れません。つまり、ブロックの呼びかけに応じた小説家からすると『線路脇の家』からはどうしても『サイコ』を連想してしまう。しかし『サイコ』を凌駕するストーリーを語るのは難しそうだ、やめておこう、となるのではないでしょうか。アメリカ人の小説家ならそう思うに違いないと思います。

以降は、このホッパーの絵と恩田さんの短編を "同時に紹介" したいと思います。この恩田さんの短編は「私」の一人称であり、最初のところに「私」が初めて『線路脇の家』を見たときの感想が書かれているのですが、その文章が絵の評論にもなっていて、"同時に紹介" が可能なのです。

恩田さんの文章は、No.209「リスト:ピアノソナタ ロ短調」で『蜜蜂と遠雷』の中のリストの部分だけを引用しました。それは音楽についての文章でしたが、今度は絵画です。

エドワード・ホッパー「線路脇の家」

エドワード・ホッパーの『線路脇の家』はニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵しています。MoMAは1929年に設立者のプライベート・コレクションを基盤に開館しますが、1930年に最初の作品群を購入しました。その中の一つが『線路脇の家』でした。

|

エドワード・ホッパー(1882-1967) 「線路脇の家」(1925) (ニューヨーク近代美術館:MoMA) |

MoMAのサイトより画像を引用 |

以降は、この絵をふまえて恩田陸さんが書いた短編小説「線路脇の家」を紹介します。この小説の冒頭にはホッパーの絵から受ける印象が語られています。

恩田 陸「線路脇の家」(1)

恩田 陸さんの「線路脇の家」の冒頭部分から引用します。以下の引用では漢数字を算用数字にしたところがあります。また、段落の切れ目を空行で表し、段落の最初の字下げは省略しました。

|

恩田さんの「線路脇の家」は「私」の一人称の小説です。従ってこの冒頭部分は「私」が初めてホッパーの『線路脇の家』を見たときに感じた印象であり、その前提で読む必要があります。

上の引用の中に「何様式というのだろう。・・・・・ 19世紀の終わり、あるいは20世紀初頭に流行ったスタイルと思われる。」とありますが、この建物はイギリスのヴィクトリア朝時代の様式です。横浜の山手に洋館が立ち並ぶエリアがありますが、その中にもヴィクトリア様式の建物があります。

小説「線路脇の家」では次に、ヒチコックの『サイコ』との関係が語られます。

|

ここで引用した部分は、ホッパーの絵、および『線路脇の家』についての的確な評論になっていると思います。「作り物感があると同時に生々しさがある」としたところなど、全くその通りという感じがします。

補足しますと、上の引用の多くは『線路脇の絵』と『サイコ』に出てくる家との関係を語っているのですが、その中に、

『サイコ』のみならず、この家を模した家を登場させた映画が複数あるという

とあります。ホッパー研究の第一人者であるゲイル・レヴィン(ニューヨーク市立大学教授・美術評論家)によると、往年の名画『ジャイアンツ』(Giant。1956年公開)に出てくる家は『線路脇の家』を模しているそうです(ゲイル・レヴィン「エドワード・ホッパーと映画」による)。『ジャイアンツ』は、テキサスに広大な牧場をもつ牧場主(ロック・ハドソン)のもとに東部から名門の娘(エリザベス・テイラー)が嫁いでくる。その彼女に若い牧童(ジェームス・ディーン。この映画が遺作)が密かに好意を寄せる ・・・・・・、というシチュエーションです。この映画で、広大な牧場(レアータ牧場)の中にポツンと建つ屋敷が『線路脇の家』とそっくりです。

|

映画「ジャイアンツ」のロケ地におけるジョージ・スティーブンス監督とジェームス・ディーン。後ろにレアータ屋敷(Reata mansion)のセットが見える。 |

恩田 陸「線路脇の家」(2)

ここまでの引用は「私」が『線路脇の家』を初めて見たときの印象でした。このあと、物語が動き出します。そのキーワードは "既視感" です。

|

『線路脇の家』を見たときの既視感は、決して『サイコ』だけのものではない。「私」はそう気づいたのですが、それが何なのかをある時、ひょっと思い出します。「私」は友人と東京の東の方で落ち合って飲む約束をしたのですが、そこへ向かうために駅のホームにいた時です。

|

電車からは家の中がよく見えました。もちろん家の中の人は電車から見えているとは思っていないのでしょう。そういうことはよくあります。そしてその家が「私の」記憶に残ったのは、単に人がいたからではあません。家の中の人は3人で、電車で通るたびにいつも同じ3人だったからです。

|

ちょっと不思議な光景です。「私」が電車でお客さんのところへ向かうのは平日の昼間です。高齢の女性はともかく、比較的若そうな男女は働いていないのでしょうか。また、大きな家なのに3人が必ず2階の同じ部屋にいるのはなぜか。

こういう不思議さが記憶に残った原因のようです。ホッパーの『線路脇の家』を見たときの既視感はヒチコックの『サイコ』だけではないと「私」は感じていたのですが、その原因がはっきりしました。しかし話はまだ続きます。

|

「私」は知り合いの法事に呼ばれ、東京の東の方にある初めての駅で降り、住宅街の奥にある寺までいって法事を終えました。その帰り道、知り合いといっしょに住宅街を歩いていると、いつのまにか小高い丘の麓に出ました。そしてふと見ると、そこに廃墟と化した「線路脇の家」があったのです。「私」は、しばし立ち止まって感慨にふけりました。そしてその洋館を振り返りつつ、知り合いに追いつきます。知り合いはこのあたりの住人なので洋館のことを教えてくれました ・・・・・・。

ここから結末までのストーリーを明かすのはまずいと思うので、以降は割愛します。『サイコ』とは全く違った、『サイコ』の対極にあるような話の展開になっています。この短編小説の最後は次のような記述で終わります。

|

恩田陸さんの小説の紹介・引用はここまでで、以降はこの小説を読んだ感想です。

鳥籠

ホッパーの『線路脇の家』を見た印象というか、イメージを言葉で表すと、

| 空虚 | |

| 放棄された | |

| 取り残された | |

| 近寄りがたい | |

| ミステリアス |

といった感じが普通かと思います。しかし恩田さんの小説では「鳥籠を連想させる」としたところがポイントでしょう。つまり、中に人が住んでいると考えたとき、その住人からするとどうだろうか。この家は、出るに出られない "鳥籠" である ・・・・・・。このイメージが『線路脇の家』という絵の印象の中心になっていて、またこのイメージで物語が結末へと進んでいきます。「鳥籠」がこの小説のキーワードになっていると思いました。

恩田さんは『サイコ』の主人公を "鳥籠に閉じこめられた鳥" になぞらえた文章を書いていました。その連想から言うと、エリザベス・テイラー演じる『ジャイアンツ』の女主人公も、東部の都会からテキサスの広大な牧場の中にポツンとある「線路脇の家」風の屋敷に嫁いできたわけです。そこはまさに彼女からすると「鳥籠」だったのではないでしょうか。

ということからすると、「線路脇の家」=「鳥籠」というイメージは恩田さんの感覚という以上に、ある種の普遍性のあるものだと思いました。

ここではないどこか

さらにこの小説で「鳥籠」と並んで重要なキーワードは「ここではないどこか」です。これは2箇所に出てきます。最初はホッパーの『線路脇の家』を見た印象を語った最初の部分、2回目は一番最後の部分です。その2つのセンテンスは次の通りです。

社会と接点がなく、ここではないどこかへ行くことのない、無数の疎外された人々を象徴しているように思えるのである。

あのあと、彼らはどこに行ったのだろう。「ここではないどこか」に行けたのだろうか。

あのあと、彼らはどこに行ったのだろう。「ここではないどこか」に行けたのだろうか。

No.298「中島みゆきの詩(16)ここではないどこか」で書いたように「ここではないどこか」はボードレールの散文詩集『パリの憂鬱』の中の詩に端を発する概念です(No.298 に詩を引用)。そのボードレールの詩では、この世で生きることを病院に入院して治療をうけている病人になぞらえていました。恩田さんがボードレールを意識したのかどうかは分かりませんが、出るに出られないという意味で「鳥籠」と「病院」のイメージはかぶっています。この小説に「ここではないどこか」という言い方が用いられているのは、そういう暗示かと思いました。

「線路脇の家」=「鳥籠」(= 病院)であり、具体的に言うと「社会と接点がなく、ここではないどこかへ行くことのない、無数の疎外された人々を象徴」しているというのが、ホッパーの絵を恩田さんなりに解釈したものです。またそれが同時に小説の構成のキモになっていると感じました。

この小説は18の短編小説からなる『歩道橋シネマ』の冒頭に置かれています(最後の小説は「歩道橋シネマ」)。つまり、作者としても自信作なのでしょう。『サイコ』とは全く違った "軽い" ストーリーだけれど、ホッパーの『線路脇の絵』から受ける印象の記述と絵の解釈が非常に的確です。そこに感心しました。

2020-12-26 11:29

nice!(0)

No.300 - 中島みゆきの詩(17)EAST ASIA [音楽]

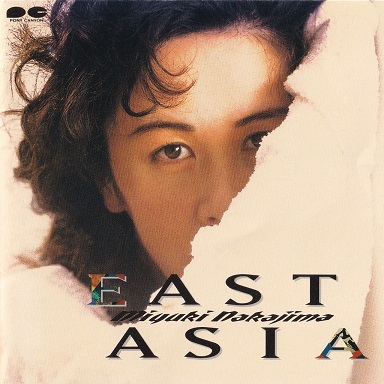

No.298「中島みゆきの詩(16)ここではないどこか」は、1992年のアルバム『EAST ASIA』に収録された《此処じゃない何処かへ》のことでした。その No.298 最後に、このアルバムの冒頭の曲でアルバムのタイトルにもなっている《EAST ASIA》について、最重要の曲のはずだから別途書くとしました。今回はその話です。

EAST ASIA

中島みゆきさんの 《EAST ASIA》は次のような詩です。全文を引用します。

これは1992年のアルバムに収録されたものですが、それまでの中島作品からすると、あまりないタイプだと思います。それまでの詩はざっくりというと「人と人との関係の詩」や「人生に関わる詩」、ないしは「社会と人との関係性」が多かったわけです。

しかし、この詩はちょっと違って、East Asia = 東アジアという固有名詞がテーマ、ないしはキーワードになっています。以前の作品にも東京や札幌、南三条(札幌の地区名)、横浜などの地名が出てきましたが、今回は国を越えた地域名です。そこが違います。

もちろん東京や札幌が出てきたところで、詩の内容が日本に関わることというわけではなく、人の普遍的な感情とか人間関係がテーマでした。しかし「東アジア」となると国とか国境がテーマの重要部分を占めるはずであり、その前提で何か普遍的なものが表現されているはずです。以下、この詩の重要なキーワードや概念を順にみていきたいと思います。

東アジア

まずタイトルの意味を確認しておくと、East Asia = 東アジアとはユーラシア大陸の東端の周辺地域です。国名でいうと、日本、朝鮮半島(韓国、北朝鮮)、中国、香港、台湾(中華民国)、モンゴルでしょう。もちろん厳密な意味ではなく、はっきりと線引きできるものではありません。

その東アジアを表現する詩の内容は、雨が多く、地表は地平線まで霞んでいることがある。そこにはモンスーン(=季節風)がある。つまり気候風土まで含めると、ここでの東アジアは、ユーラシア大陸の内陸部(中国のモンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、モンゴルなど)の草原地帯や砂漠地帯を含まない、海洋に面している地域という雰囲気です。

また、植物としては「柳」で代表されています。自生する柳は水辺に多い植物です。「柳」はさらに「柳の枝で編んだゆりかご」と「柳絮 = 柳の種子」へとイメージが広がっていきます。

この詩の題名は英語です。英語の題名なのは、そもそものこの詩の発想からくるのでしょう。つまり詩の中に、

とあるように、たとえばヨーロッパの人が日常的に見ている世界地図では、東アジアは一番右の方、ユーラシア大陸の東端付近です。その付近が East Asia ということでしょう。

その東アジアに昔から住んできた人たちの人種的特徴は、「くにの名はEAST ASIA 黒い瞳のくに」とあるように黒い瞳であり、詩にはありませんが、黒い瞳とペアになる直毛の黒い髪です。我々は日本人であって韓国人、中国人ではないと思っていますが、ヨーロッパを旅行していると Korean、Chinese と間違われることがあります。それもそのはずで、日本人からみても区別がつかない場合がある。実際、日本人が形成された考古学的考察からすると、我々は日本人という以前に東アジア人なのです。

壁を越える

この East Asia の中には、人と人とを隔てる「壁」があります。詩の中に、

とあるように、「壁」という言葉で象徴される "人々を分断するもの" です。もちろんその最大のものは国境です。同一民族が国境で分断されている例もあります。さらに国の中にも民族の違いなどの「壁」がある。《EAST ASIA》という詩では、その「境を越えて生きる」というイメージがいくつかのキーワードで表現されています。

一つは「旅人」です。「旅人一人歩いてゆく 星をたずねて」とあるように、ボーダーレスに旅をする人のイメージです。その旅人にとって重要なのは、どこにいても、誰もからも共通に見える「星」です。

壁を越えて生きることの二つ目は「鳩」です。No.212「中島みゆきの詩(12)India Goose」でまとめたように、中島作品における鳥は、自由とか、すべてを見渡すとか、そういったイメージで使われることが多いわけです。ただし「スズメ」とか「アホウ鳥」など、鳥に固有のイメージを重ねた詩もあって、この《EAST ASIA》の「鳩」も固有のイメージです。

とあります。鳩が「地を這いならが、どこにでも住み、生きていく」ことの象徴になっていますが、それは我々が経験的に、暗黙に思っていることです。鳩は都会の広場でも郊外の公園でも人々のそばで見かけます。日本だけでなく海外にいってもそうです。この詩の鳩のイメージにピッタリです。

3番目は「柳絮(りゅうじょ)」です。柳絮とは、ヤナギ、ポプラ、ドロノキなどのヤナギ科の植物の花が咲いたあとにできる "綿毛のついた種子" のことです。またその綿毛が風に乗って飛ぶことも柳絮と言います。ちなみに「絮」という漢字の意味は「綿・わた」です。

とあるように、風で浮遊する綿毛がついた種は、遠く離れたどこかに落ち、そこが適切な場所だと芽をふく。そのイメージが詩になっています。

日本で柳絮を見た記憶がないのですが、海外旅行では経験があります(イギリスのウィンザーと、ハンガリーのブダペスト)。ヨーロッパの5月や6月頃にはよく見られる現象のようです。綿毛が風で飛ぶというと、我々がよく思い浮かべるのはタンポポの綿毛がついた種子ですが、しかしこれは数個が野原に舞う光景が一般的でしょう。しかし私が経験したのは街のいたる所に綿毛が浮いている光景で、大変に印象的でした。タンポポと違って、たくさんある街路樹から綿毛が飛ぶと、街のあちこちに浮遊するのです。発生源の木は、どうもポプラのようでした。

柳絮は、柳(やポプラ)の品種によってその程度が違うようで、日本は見る機会は少ないのですが、東アジアでは北京の春の風物詩とてして有名です。街中に柳絮が飛び、地表に落ちて道路が白く覆われ、車がそれを巻き上げたりする。吸い込んでアレルギーを起こす人もいるほどだと言います。

その中国の古典からきた言葉に「柳絮の才」があります。文才がある女性を言う言葉ですが、むかしある方の妻が、降る雪を柳絮の綿毛にたとえたことに由来するそうです。これから分かることは、柳絮が粉雪のように降ってくる光景が中国では昔から一般的だったことです。

この柳絮が、《EAST ASIA》では "壁を越える" ことの最も重要な象徴物でしょう。「りゅうじょ」という言葉は、歌を聴いただけでは何のことだか分かりません。普通の人はそうだと思います。詩を読んで、調べて、「りゅうじょ」=「柳絮」=「柳の綿毛が付いた種子」だと分かる。そういう漢語をあえて《EAST ASIA》に使ったのは、中島さんとしてはどうしてもこの言葉を使いたかったのだと思います。何となく "こだわり" を感る。東アジアの歴史を意識したのかもしれません。

さらにこの詩では「くに」という表現が、壁を越えることのキーワードになっています。今まで「国」とか「国境」と書いてきましたが、詩で明らかなように「国」は一切使われていません。「くに」と表記されています。これも歌を聴いているだけでは分からず、文字として書かれた詩を読んで初めて理解できます。

「くに」は「国」の意味に使いますが、もっと広く「故郷」の意味でも使います。「くにはどこですか?」という質問は、時と場合によって出身地を質問していることもあれば、国籍を聞いている場合もある。

「国」なら日本しかないが、「くに」は、生まれ育った場所、出身地・故郷、日本などの柔軟性があります。従って「くに」は東アジアでもよい。それが「くにの名はEAST ASIA」という詩が成立するゆえんになっています。

以上の「旅人」「鳩」「柳絮」「くに」というキーワードで "壁を越える" ことが象徴されています。

壁を越える愛

壁を越えるものを具体的に言うと、それは「人と人のとの関係」であり、特に「愛」です。

「あの人」に抱く愛情は、壁を越えて「あの人」のもとに行く。その「あの人」とは、人生におけるパートナーか恋人か、それに相当する人でしょう。またこの詩では、

とあります。「心はあの人のもと帰りゆく」というときの「心」は、パートナーへの(男女の)愛情だけではないと感じられます。家族や友人や仲間といった親しい人に対する親愛の情も指していると考えられる。この引用のところの「柔らかな風」という表現は「柳絮」をダイレクトに想起させます。このことからも「柳絮」がこの詩の最も大切な象徴語という感じを受けます。結局、この詩は、

ということを言っているのだと思います。

暗示

さらに、この詩の印象的な言い回しである、

のところを "深読み" すると、次のような意味が込められているのではないでしょうか。つまり、

という意味合いです。「壁」の存在によって人間関係や人生の選択の面で "思い" が遂げられない人は多いはずだからです。そして、もっと踏み込んで考えると、

という暗示があるようにも思えます。「大きな力」という言葉がそう感じさせます。それは、個人では如何ともしがたい「大きな力」なのでしょう。

ふと思ったことがあります。この詩は1992年に発表されたものです。もし仮に2019年か2020年に発表されていたとしたら、「民主化運動により困難に陥っている香港の人たちへの連帯感を綴った詩」と考えても通用するのではないでしょうか。

そのように思わせるところに、中島作品の普遍性というか "大きさ" があるのだと、《EAST ASIA》を読み返してみて(聴き直してみて)改めて思いました。

| 『EAST ASIA』(1992年) |

|

1. EAST ASIA 2. やばい恋 3. 浅い眠り 4. 萩野原 5. 誕生 6. 此処じゃない何処かへ(No.298) 7. 妹じゃあるまいし 8. ニ隻の舟 9. 糸 |

|

なお、中島みゆきさんの詩についての記事の一覧が、No.35「中島みゆき:時代」の「補記2」にあります。

EAST ASIA

中島みゆきさんの 《EAST ASIA》は次のような詩です。全文を引用します。

|

これは1992年のアルバムに収録されたものですが、それまでの中島作品からすると、あまりないタイプだと思います。それまでの詩はざっくりというと「人と人との関係の詩」や「人生に関わる詩」、ないしは「社会と人との関係性」が多かったわけです。

しかし、この詩はちょっと違って、East Asia = 東アジアという固有名詞がテーマ、ないしはキーワードになっています。以前の作品にも東京や札幌、南三条(札幌の地区名)、横浜などの地名が出てきましたが、今回は国を越えた地域名です。そこが違います。

もちろん東京や札幌が出てきたところで、詩の内容が日本に関わることというわけではなく、人の普遍的な感情とか人間関係がテーマでした。しかし「東アジア」となると国とか国境がテーマの重要部分を占めるはずであり、その前提で何か普遍的なものが表現されているはずです。以下、この詩の重要なキーワードや概念を順にみていきたいと思います。

東アジア

まずタイトルの意味を確認しておくと、East Asia = 東アジアとはユーラシア大陸の東端の周辺地域です。国名でいうと、日本、朝鮮半島(韓国、北朝鮮)、中国、香港、台湾(中華民国)、モンゴルでしょう。もちろん厳密な意味ではなく、はっきりと線引きできるものではありません。

その東アジアを表現する詩の内容は、雨が多く、地表は地平線まで霞んでいることがある。そこにはモンスーン(=季節風)がある。つまり気候風土まで含めると、ここでの東アジアは、ユーラシア大陸の内陸部(中国のモンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、モンゴルなど)の草原地帯や砂漠地帯を含まない、海洋に面している地域という雰囲気です。

また、植物としては「柳」で代表されています。自生する柳は水辺に多い植物です。「柳」はさらに「柳の枝で編んだゆりかご」と「柳絮 = 柳の種子」へとイメージが広がっていきます。

この詩の題名は英語です。英語の題名なのは、そもそものこの詩の発想からくるのでしょう。つまり詩の中に、

世界の場所を教える地図は

誰でも自分が真ん中だと言い張る

私のくにをどこかに乗せて

地球はくすくす笑いながら回ってゆく

誰でも自分が真ん中だと言い張る

私のくにをどこかに乗せて

地球はくすくす笑いながら回ってゆく

とあるように、たとえばヨーロッパの人が日常的に見ている世界地図では、東アジアは一番右の方、ユーラシア大陸の東端付近です。その付近が East Asia ということでしょう。

その東アジアに昔から住んできた人たちの人種的特徴は、「くにの名はEAST ASIA 黒い瞳のくに」とあるように黒い瞳であり、詩にはありませんが、黒い瞳とペアになる直毛の黒い髪です。我々は日本人であって韓国人、中国人ではないと思っていますが、ヨーロッパを旅行していると Korean、Chinese と間違われることがあります。それもそのはずで、日本人からみても区別がつかない場合がある。実際、日本人が形成された考古学的考察からすると、我々は日本人という以前に東アジア人なのです。

壁を越える

この East Asia の中には、人と人とを隔てる「壁」があります。詩の中に、

山より高い壁が築きあげられても

とあるように、「壁」という言葉で象徴される "人々を分断するもの" です。もちろんその最大のものは国境です。同一民族が国境で分断されている例もあります。さらに国の中にも民族の違いなどの「壁」がある。《EAST ASIA》という詩では、その「境を越えて生きる」というイメージがいくつかのキーワードで表現されています。

一つは「旅人」です。「旅人一人歩いてゆく 星をたずねて」とあるように、ボーダーレスに旅をする人のイメージです。その旅人にとって重要なのは、どこにいても、誰もからも共通に見える「星」です。

壁を越えて生きることの二つ目は「鳩」です。No.212「中島みゆきの詩(12)India Goose」でまとめたように、中島作品における鳥は、自由とか、すべてを見渡すとか、そういったイメージで使われることが多いわけです。ただし「スズメ」とか「アホウ鳥」など、鳥に固有のイメージを重ねた詩もあって、この《EAST ASIA》の「鳩」も固有のイメージです。

どこにでも住む鳩のように 地を這いながら

誰とでもきっと合わせて 生きてゆくことができる

誰とでもきっと合わせて 生きてゆくことができる

とあります。鳩が「地を這いならが、どこにでも住み、生きていく」ことの象徴になっていますが、それは我々が経験的に、暗黙に思っていることです。鳩は都会の広場でも郊外の公園でも人々のそばで見かけます。日本だけでなく海外にいってもそうです。この詩の鳩のイメージにピッタリです。

3番目は「柳絮(りゅうじょ)」です。柳絮とは、ヤナギ、ポプラ、ドロノキなどのヤナギ科の植物の花が咲いたあとにできる "綿毛のついた種子" のことです。またその綿毛が風に乗って飛ぶことも柳絮と言います。ちなみに「絮」という漢字の意味は「綿・わた」です。

どこにでもゆく柳絮に 姿を変えて

どんな大地でもきっと 生きてゆくことができる

どんな大地でもきっと 生きてゆくことができる

とあるように、風で浮遊する綿毛がついた種は、遠く離れたどこかに落ち、そこが適切な場所だと芽をふく。そのイメージが詩になっています。

|

5月の埼玉・北本自然観察公園の柳絮。湿地の柳の木の画像である。埼玉県自然学習センターのYouTubeより。 |

|

上高地で、梅雨の合間の晴れた日に、柳の木から柳絮が一斉に飛ぶ様子。「一休コンシェルジュ」(一休.comのWebマガジン)のサイトより。 |

日本で柳絮を見た記憶がないのですが、海外旅行では経験があります(イギリスのウィンザーと、ハンガリーのブダペスト)。ヨーロッパの5月や6月頃にはよく見られる現象のようです。綿毛が風で飛ぶというと、我々がよく思い浮かべるのはタンポポの綿毛がついた種子ですが、しかしこれは数個が野原に舞う光景が一般的でしょう。しかし私が経験したのは街のいたる所に綿毛が浮いている光景で、大変に印象的でした。タンポポと違って、たくさんある街路樹から綿毛が飛ぶと、街のあちこちに浮遊するのです。発生源の木は、どうもポプラのようでした。

柳絮は、柳(やポプラ)の品種によってその程度が違うようで、日本は見る機会は少ないのですが、東アジアでは北京の春の風物詩とてして有名です。街中に柳絮が飛び、地表に落ちて道路が白く覆われ、車がそれを巻き上げたりする。吸い込んでアレルギーを起こす人もいるほどだと言います。

その中国の古典からきた言葉に「柳絮の才」があります。文才がある女性を言う言葉ですが、むかしある方の妻が、降る雪を柳絮の綿毛にたとえたことに由来するそうです。これから分かることは、柳絮が粉雪のように降ってくる光景が中国では昔から一般的だったことです。

この柳絮が、《EAST ASIA》では "壁を越える" ことの最も重要な象徴物でしょう。「りゅうじょ」という言葉は、歌を聴いただけでは何のことだか分かりません。普通の人はそうだと思います。詩を読んで、調べて、「りゅうじょ」=「柳絮」=「柳の綿毛が付いた種子」だと分かる。そういう漢語をあえて《EAST ASIA》に使ったのは、中島さんとしてはどうしてもこの言葉を使いたかったのだと思います。何となく "こだわり" を感る。東アジアの歴史を意識したのかもしれません。

さらにこの詩では「くに」という表現が、壁を越えることのキーワードになっています。今まで「国」とか「国境」と書いてきましたが、詩で明らかなように「国」は一切使われていません。「くに」と表記されています。これも歌を聴いているだけでは分からず、文字として書かれた詩を読んで初めて理解できます。

「くに」は「国」の意味に使いますが、もっと広く「故郷」の意味でも使います。「くにはどこですか?」という質問は、時と場合によって出身地を質問していることもあれば、国籍を聞いている場合もある。

「国」なら日本しかないが、「くに」は、生まれ育った場所、出身地・故郷、日本などの柔軟性があります。従って「くに」は東アジアでもよい。それが「くにの名はEAST ASIA」という詩が成立するゆえんになっています。

以上の「旅人」「鳩」「柳絮」「くに」というキーワードで "壁を越える" ことが象徴されています。

壁を越える愛

壁を越えるものを具体的に言うと、それは「人と人のとの関係」であり、特に「愛」です。

心はあの人のもの

心はあの人のもと帰りゆく

心はあの人のもと帰りゆく

「あの人」に抱く愛情は、壁を越えて「あの人」のもとに行く。その「あの人」とは、人生におけるパートナーか恋人か、それに相当する人でしょう。またこの詩では、

大きな力に従わされても

力だけで心まで縛れはしない

高い壁が築きあげられても

柔らかな風は越えてゆく

力だけで心まで縛れはしない

高い壁が築きあげられても

柔らかな風は越えてゆく

とあります。「心はあの人のもと帰りゆく」というときの「心」は、パートナーへの(男女の)愛情だけではないと感じられます。家族や友人や仲間といった親しい人に対する親愛の情も指していると考えられる。この引用のところの「柔らかな風」という表現は「柳絮」をダイレクトに想起させます。このことからも「柳絮」がこの詩の最も大切な象徴語という感じを受けます。結局、この詩は、

生きるということのベーシックな部分や、人間の本質的な感情や心のあり様においては「壁」は関係ない。特に愛情や親愛の情は、壁を越えて大きく広がっていくもの

ということを言っているのだと思います。

暗示

さらに、この詩の印象的な言い回しである、

| 大きな力に従わされても、心まで縛れはしない | |

| 高い壁が築きあげられても、柔らかな風は越えてゆく |

のところを "深読み" すると、次のような意味が込められているのではないでしょうか。つまり、

| 壁」の存在で困難に陥っている人たちに対する共感の表現 |

という意味合いです。「壁」の存在によって人間関係や人生の選択の面で "思い" が遂げられない人は多いはずだからです。そして、もっと踏み込んで考えると、

自分の意志とは違う "大きな力" に従わざるを得ない人に対する、国境を越えた連帯のメッセージ

という暗示があるようにも思えます。「大きな力」という言葉がそう感じさせます。それは、個人では如何ともしがたい「大きな力」なのでしょう。

ふと思ったことがあります。この詩は1992年に発表されたものです。もし仮に2019年か2020年に発表されていたとしたら、「民主化運動により困難に陥っている香港の人たちへの連帯感を綴った詩」と考えても通用するのではないでしょうか。

そのように思わせるところに、中島作品の普遍性というか "大きさ" があるのだと、《EAST ASIA》を読み返してみて(聴き直してみて)改めて思いました。

(続く)

2020-12-12 12:13

nice!(0)