No.354 - 高校数学で理解するガロア理論(1) [科学]

\(\newcommand{\bs}[1]{\boldsymbol{#1}} \newcommand{\mr}[1]{\mathrm{#1}} \newcommand{\br}[1]{\textbf{#1}} \newcommand{\ol}[1]{\overline{#1}} \newcommand{\sb}{\subset} \newcommand{\sp}{\supset} \newcommand{\al}{\alpha} \newcommand{\sg}{\sigma}\newcommand{\cd}{\cdots}\)

今までに「高校数学で理解する ・・・・・・」と題した記事を何回か書きました。

の7つの記事です。「高校数学で理解する」という言葉の意味は、「高校までで習う数学の知識をベースに説明する」ということです。今回はそのシリーズの続編で、ガロア理論をテーマにします。その第1回目です。

ここで言う「ガロア理論」とは、

とし、その範囲に限定します。これが、そもそもの理論の発端であり、19世紀に夭折したフランスの数学者、ガロアが数学史に残した功績でした。

例によって、前提知識は高校までで習う数学に限定し、そこに含まれない定理は全部証明することにします。ただし、複素数と複素平面の知識は前提とします。また集合論の記号(\(\in\:\:\subset\:\:\sp\:\:\cup\:\:\cap\) など)を適時使います。さらに「すべての方程式は複素数の範囲に解をもつ」という "代数学の基本定理" は、証明はしませんが前提です。

以降の記述では、次の3つの本を特に参考にしました。

全体の内容は以下です。「高校の数学に含まれない定理は全部証明する」方針なので、証明の完結までにはかなりの論証が必要です。そのため、全体は少々長くなります。第1章は、その全体像を俯瞰したもので、第2章からが本論です。

方程式が解けるための必要十分条件の導出は、そこに至るためにかなり長いステップの証明が必要で、論理に論理を積み重ねる必要があります。そこでまず第1章で、証明の枠組みがどうなっているか、全体のアウトラインを説明します。

これは証明そのものではないし、数学的に曖昧なところもあります。しかし、ガロア理論の理解の道筋を示す意味で、2章からの本論の理解の助けになると思います。

1.1 方程式とその可解性

方程式

\(f(x)\) を、有理数を係数にもつ1変数の \(n\)次多項式とします。有理数の集合を \(\bs{Q}\) で表すので、

\(f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\:\cd\:+a_1x+a_0\)

\((\:a_n\neq0,\:a_i\in\bs{Q}\:)\)

と定義できます。以降のガロア理論で問題にする \(n\)次方程式とは、

\(f(x)=0\)

で表されるものです。これを \(\bs{\bs{Q}}\) 上の(=係数が有理数の)\(n\)次方程式といいます。

代数学の基本定理によると、複素数係数の方程式は複素数の集合 \(\bs{C}\) の中に必ず解をもちます。もちろん、有理数係数の方程式も複素数の集合 \(\bs{C}\) の中に解を持ちます。

有理数係数の方程式の解となる数を代数的数と呼びます。実数や複素数には代数的数でない数があり、たとえば円周率 \(\pi\) や、自然対数の底 \(e\) が有名です。

方程式の可解性

方程式の解が四則演算とべき根(\(\sqrt[n]{a}\))の組み合わせで記述できるとき、その方程式は、

・代数的に解ける

・代数的解法がある

・可解である

と言います(同じ意味です)。べき根(冪根)は累乗根ともいいます。

まず大切なところですが、べき根の定義を明確にしておきます。

\(\sqrt[n]{a}\:\:(\:a\in\bs{C}\:)\)

とは \(n\) 乗して \(a\) になる数の意味ですが、\(a\) が正の実数の場合、「\(\sqrt[n]{a}\) は \(n\) 乗して \(a\) になる数のうちの正の実数を表わす」とします。

そして \(a\) が正の実数以外の、負の実数や複素数の場合は「\(\sqrt[n]{a}\) は \(n\) 乗して \(a\) になる数のうちのどれかを表わす」とします。"どれか" とするのは、\(n\) 乗して \(a\) になる複数の数を区別する方法がないからです。たとえば \(\sqrt{-1}\) は「2乗して \(-1\) になる2つの数のどちらか」であり、その一方を \(i\) と書くと、もう一方が \(-i\) です。2つの数のどちらが \(i\) かを決めることはできません。複素平面で上の方が \(i\) のように見えますが、それは話が逆で、\(i\) とした方を上に書くのが複素平面です。

従って、方程式の解をべき根で書くときには注意が必要です。たとえば仮想的な例ですが、

\(\sqrt[3]{p}\:+\:\sqrt[3]{q}\)

という記述があったとき、3乗すると \(p,\:q\) になる数のどれでもよい場合もあります。3乗して特定の数になる数は基本的に3つあるので、3\(\times\)3=9種 のどれでもよい場合もあります。しかし、たとえば、

\(\sqrt[3]{p}\cdot\sqrt[3]{q}=r\) であること

といった付帯条件が付いている(付ける必要がある)場合もある。そうすると \(p,\:q\) の選び方には制約が出てきます。べき根が複数の中の何を指すのか、その選択には注意が必要です。

方程式の可解性に戻りますと、

ですが(2次方程式はもちろん可解です)、

のです。従って、2次・3次・4次方程式では解の公式、つまり任意の(=係数が変数の)方程式の解を示す公式がありますが、5次以上の方程式には解の公式がありません。

もちろん、可解でない方程式の解が求まらないわけではありません。現代では数値計算ソフトウェアを使って、いくらでも詳しい精度で解を求めることができます。ただ、その解が四則演算とべき根では表せないと言っているのです。

べき根 \(\sqrt[n]{a}\) は \(n\)乗の逆関数です。方程式が \(\bs{n}\)乗の組み合わせでできているのに、解が \(\bs{n}\)乗の逆関数で表現できない(場合がある)というのは少々不思議ですが、数の世界はそうなっているのです。

それでは、方程式がどういう条件だったら可解で、どういう条件だったら可解でないのか、その必要十分条件は何かが問題になってきます。その必要十分条件を示したのがガロア理論です。

1.2 体

体とは

ガロア理論の出発点は、方程式の解の特性を考えるときに「方程式の解を含む体」を考えて、体の性質でもって解の特性を語ることにあります。

体(field)とは、加減乗除の四則演算が成り立ち、加法と乗法を結びつける分配則が成り立つ集合です。分配則とは \(a(b+c)=ab+ac\) となることです。

は体で、これらは \(\bs{Q}\:\subset\:\bs{R}\:\subset\:\bs{C}\) の関係にあります。\(\bs{Z}\) で表す整数の集合は体ではありません。除算の結果が有理数になって、整数にはならないからです。一般に、集合の要素同士の演算結果がその集合の要素になるとき、集合はその演算に関して「閉じている」と言います。整数は加減乗算で閉じていますが、除算では閉じていません。

\(\bs{Q},\:\bs{R},\:\bs{C}\) はいずれも複素数の集合 \(\bs{C}\) の部分集合であり、これらを数体と呼びます。\(\bs{C}\) は四則演算と分配則が成り立つので、その部分集合は四則演算ができて分配則が成り立ちます。従って、部分集合が体(=数体)である条件は、四則演算で閉じていることです。

数体はこの3つだけではありません。ガロア理論で問題にするのは、方程式の解を含む体です。

方程式の解を含む体

有理数係数の \(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の一つの解を\(\al\:(\al\notin\bs{Q})\) とするとき、\(\bs{Q}\) と \(\al\)を含む最小の集合で体の定義を満たすものを \(\bs{Q}(\al)\) と書きます。これは、有理数と \(\bs{\al}\) の四則演算で作り出せるすべの数の集合です。四則演算は何回繰り返してもかまいません。

\(\bs{Q}\) をもとにして \(\bs{Q}(\al)\) を作るのが体の拡大(extension)で、\(\bs{Q}(\al)\) を \(\bs{Q}\) の拡大体といい、「\(\bs{Q}\) に \(\al\) を添加した(ないしは付加した)体」ということもあります。\(\al\) は代数的数なので、\(\bs{Q}\) の代数拡大体ともいいます。集合の包括関係は \(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\al)\) です。この拡大のことを \(\bs{Q}(\al)/\bs{Q}\) と書きます。「拡大体\(/\)元の体」の形です。

当然、\(\bs{Q}\) に複数の代数的数を付加した体も考えられて、

\(\bs{Q}(\al,\:\beta,\:\gamma,\:\cd)\)

というように書きます。\(\al,\:\beta,\:\gamma,\:\cd\) が違った方程式の解であってもかまいません。

例として \(x^2-2=0\) の解での一つである \(\sqrt{2}\) を付加した \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) を考えます。この体の任意の数 \(x\) は、

\(x=a+b\sqrt{2}\:\:(a,b\in\bs{Q})\)

で表されます。この表現は四則演算で閉じています。加算・減算・乗算で閉じているのはすぐにわかります。また除算でも閉じています。というのも、分母の有理化のテクニックを使うと、

\(\dfrac{1}{a+b\sqrt{2}}=\dfrac{a}{a^2-2b^2}-\dfrac{b}{a^2-2b^2}\sqrt{2}\)

となって、\(a+b\sqrt{2}\) の形になるからです(\(a,b\in\bs{Q}\) なので \(a^2\neq2b^2\) です)。従って、乗算で閉じているので除算でも閉じていることになります。上の有理化は方程式の解を一つだけ添加した体の場合ですが、複数の解を添加した体でも有理化は常に可能です。このことは別途きっちりと証明します。

べき根拡大

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{2})\) という体の拡大を一般化します。\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次方程式、

\(x^n-a=0\:\:(a\in\bs{Q})\)

の解の一つで、\(\bs{Q}\) に属さないものを \(\al\) としたとき、

\(\bs{Q}(\al)\)

を \(\bs{Q}\) のべき根拡大体といい、\(\bs{Q}\) から \(\bs{Q}(\al)\) を作ることをべき根拡大(radical extension)といいます。さらにもっと一般化して、体 \(\bs{F}\) があったとき、\(\bs{F}\) 上の(=\(\bs{F}\) 係数の)\(n\)次方程式、

\(x^n-a=0\:\:(a\in\bs{F})\)

の解の一つで、\(\bs{F}\) に属さないものを \(\al\) としたとき、

\(\bs{F}(\al)\)

が \(\bs{F}\) のべき根拡大体です。

ここで、ある代数的数 \(\al\) を、

\(\al=\sqrt{3+\sqrt{2}}\)

とします。これは四則演算とべき根で表現された代数的数です。これを変形すると、

\(\al^2-3=\sqrt{2}\)

\(\al^4-6\al^2+7=0\)

となるので、\(\al\) は方程式

\(x^4-6x^2+7=0\)

という4次方程式の解の一つです。そこで、

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{3+\sqrt{2}})\)

という体の拡大を考えたとき、この拡大は、

の、2ステップの拡大と考えることができます。つまり、

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{2})\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{2},\:\sqrt{3+\sqrt{2}})\)

という体の拡大です。そうすると各ステップが、\(x^n-a=0\) というタイプの方程式の解による体の拡大=べき根拡大になります。つまり「べき根拡大の系列」ができます。このことを一般化していうと、

方程式 \(f(x)=0\) の解の一つを \(\al\) とするとき、\(\al\) が四則演算とべき根で書けるなら、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{Q}(\al\))に到達する「べき根拡大の系列」が存在する

となります。ガロア理論では、\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解のすべてを \(\bs{Q}\) に添加した体を考えます。それを \(\bs{Q}\) のガロア拡大体といいます。つまり、\(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とするとき、\(\bs{Q}(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) です。この記法を使うと、

\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とするとき、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{Q}(\al_1,\:\cd\:,\al_n)\) に到達する「べき根拡大の系列」が存在するなら、\(f(x)=0\) は可解である

と言えるわけです。式で書くと、

\(\bs{F}_0=\bs{Q},\:\:\bs{F}_k=\bs{Q}(\al_1,\:\cd\:,\al_n)\)

として、

であり、かつ、

1.3 ガロア群

そのガロア群を説明するために、まず群(group)とは何か、その定義を明確にしておきます。

群の定義

集合 \(G\) が次の ① ~ ④ を満たすとき、\(G\) は群であると言う。

たとえば、有理数の集合 \(\bs{Q}\) は、加法という演算に関して群になります。単位元は \(0\) で、\(a\) の逆元は \(-a\) です。また、有理数の集合から \(0\) を除いた集合は、乗法という演算で群になります。単位元は \(1\) で、\(a\) の逆元は \(a^{-1}\) です。これらは無限個の元をもつ無限群であり、また \(ab=ba\) が成り立つ可換群(アーベル群とも言う)です。

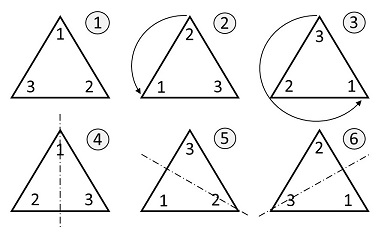

元の数が有限個の有限群もあります。たとえば、裏表のある正3角形を、もとの形と重なるように回転移動する、ないしは対称軸で折り返すという "操作" は群になります。頂点に番号を付け、時計回りに \(1,\:2,\:3\) とします。この操作は6個あって、それに \(e\)、\(\sg\)(シグマ)、\(\tau\)(タウ)の記号をつけて列挙すると、

となります。「時計回りに \(120^\circ\)回転する」のは「反時計回りに \(240^\circ\)回転する」のと頂点番号が同じになるので \(\sg_2\) と同じものとします。「時計回りに \(240^\circ\)回転する」も同様です。

そこで、集合 \(G\) を、

\(G=\{e,\:\sg_1,\:\sg_2,\:\tau_1,\:\tau_2,\:\tau_3\:\}\)

とすると、この集合は「操作を続けてやるという演算」で群になります。なぜなら、

が成り立つからです。\(G\) は有限群です。有限群に含まれる元の数を、群の位数と呼び、\(|G|\) または \(\#G\) で表します。

この \(G\) は可換群ではありません。\(\tau_i\) がからむ演算を実際にやってみると、

\(\tau_1\sg_1=\tau_2,\:\:\sg_1\tau_1=\tau_3\)

\(\tau_2\tau_1=\sg_2,\:\:\tau_1\tau_2=\sg_1\)

などとなり、演算順序を変えると結果が違ってきます(演算は右を先に行う)。この群では \(\sg_1\) と \(\sg_2\) の演算だけが可換です。

正3角形を対称移動する操作の群は、結局、\(1,\:2,\:3\) という3つの文字を置き換える(=置換する)操作と同じです。この置換の数は3文字の順列なので \(3\:!\) 個です。従って、

という対応関係がつきます。\(G\) をこのような文字の置き換えととらえるとき、置換群といいます。一方、正3角形の対称移動ととらえたときは(3次の)2面体群です。"2面体" というのは、裏表がある、裏返せるという意味です。

体の自己同型写像

ガロア群とは「体の自己同型写像がつくる群」です。まず、自己同型写像(automorphism)の定義をします。次において、体 \(\bs{F}\) は \(\bs{Q}\) の代数拡大体とします。

体 \(\bs{F}\) から 体 \(\bs{F}\) への写像(=自分自身への写像)\(f\) が1対1写像であり、\(\bs{F}\) の任意の元、\(x,\:y\) に対して、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(x+y)&=f(x)+f(y)\\

&&\:\:f(x-y)&=f(x)-f(y)\\

&&\:\:f(xy)&=f(x)f(y)\\

&&\:\:f\left(\dfrac{x}{y}\right)&=\dfrac{f(x)}{f(y)}\\

\end{eqnarray}\)

が成り立つとき、\(f\) を体 \(\bs{F}\) の自己同型写像という。

体 \(\bs{F}\) の部分集合である有理数体 \(\bs{Q}\) の元、\(a\) に対しては、

\(f(a)=a\)

である。つまり、有理数は自己同型写像で不変である。

この定義でわかるように、自己同型写像とは、四則演算してから写像しても、写像してから四則演算しても同じになる写像です。このことを簡潔に、四則演算を保存する写像と表現します。なお、定義にある「1対1写像」とは、

の2条件を満たす写像です。この定義の「有理数は自己同型写像で不変」のところは次のように証明できます。

\(f(x+y)=f(x)+f(y)\) において \(x=0,\:y=0\) とすると、

\(f(0+0)=f(0)+f(0)\)

\(f(0)=f(0)+f(0)\)

なので、

\(f(0)=0\)

です。また、\(f(xy)=f(x)f(y)\) において \(x=1,\:y=1\) とすると、

\(f(1\cdot1)=f(1)f(1)\)

\(f(1)=f(1)f(1)\)

となり、\(f(1)=0\) か \(f(1)=1\) です。しかし \(f(1)=0\) とすると \(f(0)=0\) かつ \(f(1)=0\) となってしまい、\(f\) が「1対1写像である」という定義に反します。従って、

\(f(1)=1\)

です。次に、\(n\) を整数とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(n)&=f(\:\overbrace{1+1+\cd+1}^{1をn 個加算}\:)\\

&&&=f(1)+f(1)+\cd+f(1)\\

&&&=nf(1)=n\\

\end{eqnarray}\)

なので、

\(f(n)=n\)

です。任意の有理数 \(a\) は、2つの整数 \(n(\neq0),\:m\) を用いて、

\(a=\dfrac{m}{n}\)

と表されるので、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(a)&=f\left(\dfrac{m}{n}\right)=\dfrac{f(m)}{f(n)}=\dfrac{m}{n}\\

&&&=a\\

\end{eqnarray}\)

となり、有理数は自己同型写像で不変である(=自己同型写像は有理数を固定する)ことがわかります。

どんな体においても恒等写像 \(e\) は常に自己同型写像です。従って「すべての自己同型写像が有理数に対しては恒等写像として働く」ということは、「有理数体 \(\bs{Q}\) の自己同型写像は恒等写像 \(e\) しかない」ことになります。

しかし、\(\bs{Q}\) の代数拡大体 \(\bs{F}\) については、\(e\) を含む複数個の自己同型写像があります。そして、この複数個の自己同型写像の集合は群になり、それがガロア群です。具体的な例で説明します。

ガロア群の例

\(x^2-2=0\)

上で説明したように、この方程式に対応したガロア拡大体は \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) であり、 \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) の任意の元 \(x\) は、

\(x=a+b\sqrt{2}\:\:(a,b\in\bs{Q})\)

と表せます。ここで写像 \(\sg\) を「\(\sqrt{2}\) を \(-\sqrt{2}\) に置き換える写像」つまり、

\(\sg\::\:\sqrt{2}\:\longmapsto\:-\sqrt{2}\)

と定義します。これを、

\(\sg(\sqrt{2})=-\sqrt{2}\)

と表記します。この定義によって \(\sg\) は \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) の自己同型写像になります。

そのことを確認しますが、記述を見やすくするため \(a,\:b\) を変数ではなく具体的な数値で書きます。もちろん、一般性を失わないようにする前提です。

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:x&=2+3\sqrt{2}\\

&&\:\:y&=5-4\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg(x+y)&=\sg(7-\sqrt{2})=7+\sqrt{2}\\

&&\:\:\sg(x)+\sg(y)&=(2-3\sqrt{2})+(5+4\sqrt{2})\\

&&&=7+\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

なので、\(\sg\)は加算を保存しています。減算についても同じです。また、

\(\sg(xy)\)

\(=\sg(2\cdot5-3\cdot4\cdot2+3\cdot5\sqrt{2}-2\cdot4\sqrt{2})\)

\(=\sg(-14+7\sqrt{2})\)

\(=-14-7\sqrt{2}\)

\(\sg(x)\sg(y)\)

\(=(2-3\sqrt{2})(5+4\sqrt{2})\)

\(=2\cdot5-3\cdot4\cdot2-3\cdot5\sqrt{2}+2\cdot4\sqrt{2}\)

\(=-14-7\sqrt{2}\)

なので、\(\sg\) は乗算を保存します。さらに、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\dfrac{x}{y}&=\dfrac{2+3\sqrt{2}}{5-4\sqrt{2}}\\

&&&=\dfrac{(2+3\sqrt{2})(5+4\sqrt{2})}{(5-4\sqrt{2})(5+4\sqrt{2})}\\

&&&=\dfrac{10+24+(8+15)\sqrt{2}}{25-32}\\

&&&=-\dfrac{34}{7}-\dfrac{23}{7}\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

なので、

\(\sg\left(\dfrac{x}{y}\right)=-\dfrac{34}{7}+\dfrac{23}{7}\sqrt{2}\)

です。一方、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\dfrac{\sg(x)}{\sg(y)}&=\dfrac{2-3\sqrt{2}}{5+4\sqrt{2}}\\

&&&=\dfrac{(2-3\sqrt{2})(5-4\sqrt{2})}{(5+4\sqrt{2})(5-4\sqrt{2})}\\

&&&=\dfrac{10+24+(8+15)\sqrt{2}}{25-32}\\

&&&=-\dfrac{34}{7}+\dfrac{23}{7}\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

です。従って、

\(\sg\left(\dfrac{x}{y}\right)=\dfrac{\sg(x)}{\sg(y)}\)

となって、除算も保存しています。以上は具体的数値での計算ですが、\(a,\:b\) を変数としても成り立つことは、上の計算プロセスを追ってみると分かります。

このようになる理由は、\(\bs{\sg}\) が 方程式の解を、解のどれかに置き換える写像だからです。つまり、\(x^2-2=0\) の解は \(\sqrt{2}\) と \(-\sqrt{2}\) ですが、

\(\sg(\phantom{-}\sqrt{2})=-\sqrt{2}\)

\(\sg(-\sqrt{2})=\phantom{-}\sqrt{2}\)

となります。ここで「解を、解のどれかに置き換える」という表現は「解を自分自身に置き換える」ことも含みます。

このことは、\(x^2-2=0\) という "特別な" 方程式だけでなく、一般の2次方程で成り立ちます。2次方程式、

\(x^2+px+q=0\)

の解を \(\al,\:\beta\) とし、共に有理数ではないとします(\(\al,\:\beta\notin\bs{Q}\))。\(\bs{Q}\) の代数拡大体、\(\bs{Q}(\al,\beta)\) の自己同型写像を \(\sg\) とします。\(\al\) は、

\(\al^2+p\al+q=0\)

を満たしますが、この式の両辺に対して \(\sg\) による写像を行うと、

\(\sg(\al^2+p\al+q)=\sg(0)\)

\(\sg(\al)^2+p\sg(\al)+q=0\)

となります。\(\sg\) は四則演算を保存し、また \(\sg(0)=0\) だからこうなります。ということは、\(\sg(\al)\) は元の2次方程式の解です。従って、

\(\sg(\al)=\al\)

\(\sg(\al)=\beta\)

のどちらかです。\(\beta\) についても全く同じことが言えて、

\(\sg(\beta)=\beta\)

\(\sg(\beta)=\al\)

のどちらかです。従って \(\bs{Q}(\al,\beta)\) の自己同型写像 は、

\(e\)(恒等写像)

\(\sg(\al)=\beta\) となる写像

の2種類です。ここで、\(\sg\) を \(\sg(\al)=\beta\) となる写像と規定すると、必然的に \(\sg(\beta)=\al\) になります。なぜなら、もし \(\sg(\beta)=\beta\) だとすると、\(\sg(\al)=\beta\) かつ \(\sg(\beta)=\beta\) になり、\(\sg\) が1対1写像であるという、そもそもの自己同型写像の定義に反するからです。2次方程式の解による代数拡大体の自己同型写像は、恒等写像と「2つの解を入れ替える写像」の2つです。

ここで、自己同型写像 \(e,\:\sg\) の集合を \(G\) とします。つまり、

\(G=\{e,\:\sg\}\)

です。そうすると、\(G\) は群になります。\(e\) という恒等写像があり、

\(\sg^2(\al)=\sg(\sg(\al))=\sg(\beta)=\al\)

なので、

\(\sg^2=e\)

\(\sg^{-1}=\sg\)

となって、逆元があるからです。この \(G\) が \(\bs{Q}(\al,\beta)\) のガロア群です。しかもこのガロア群は、\(\sg\) の(群の要素としての)累乗をとっていくと、

\(\sg,\:\sg^2=e,\:\sg^3=\sg,\:\sg^4=e,\:\cd\)

というように1つの元を出発点として巡回します。このような群を巡回群(cyclic group)といいます。この場合、\(G\) は位数 \(2\) の巡回群です。位数 \(2\) の巡回群を \(C_2\) と表現します。

\(C_2\) は \(\sg,\:e,\:\sg,\:e,\:\cd\) と、2つの元が交互に現れるだけなので、"巡回感" が薄いかもしれませんが、位数 \(3\) の巡回群(\(C_3\))になると "巡回してる感" が出てきます。それが次の方程式の例です。

\(x^3-3x+1=0\)

\(f(x)\) を3次多項式、

\(f(x)=x^3-3x+1\)

とします。

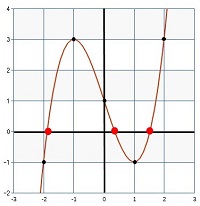

と計算できるので、方程式 \(f(x)=0\) は、\(2\) と \(1\) の間、\(1\) と \(0\) の間、\(-1\) と \(-2\) の間に3つの実数解があります。それを大きい順に \(\al,\:\beta,\:\gamma\) とします。

です。この \(\al,\:\beta,\:\gamma\) を実際に求めてみます。いずれの解も絶対値が \(2\) より小さいので、\(\theta\) を角度を表す変数として、

\(x=2\mr{cos}\theta\:\:(0\leq\theta\leq\pi)\)

とおいて \(x\) から \(\theta\) へ変数を変換すると、

\(f(x)=8\mr{cos}^3\theta-6\mr{cos}\theta+1\)

となります。ここで3倍角の公式、

\(\mr{cos}3\theta=4\mr{cos}^3\theta-3\mr{cos}\theta\)

を使うと、

\(f(x)=2\mr{cos}3\theta+1\)

となります。このことから \(f(x)=0\) の解は、

\(2\mr{cos}3\theta+1=0\)

\(\mr{cos}3\theta=-\dfrac{1}{2}\:\:(0\leq3\theta\leq3\pi)\)

を満たします。従って、

です。ここから、\(\theta_0=\dfrac{2\pi}{9}\) として、

\(\al=2\mr{cos}\dfrac{2\pi}{9}=2\mr{cos}\theta_0\)

\(\beta=2\mr{cos}\dfrac{4\pi}{9}=2\mr{cos}2\theta_0\)

\(\gamma=2\mr{cos}\dfrac{8\pi}{9}=2\mr{cos}4\theta_0\)

\((\theta_0=\dfrac{2\pi}{9})\)

が求まります。なお、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\al&=2\mr{cos}\dfrac{2\pi}{9}=2\mr{cos}(2\pi-\dfrac{2\pi}{9})\\

&&&=2\mr{cos}\dfrac{16\pi}{9}=2\mr{cos}8\theta_0\\

\end{eqnarray}\)

です。ここで倍角の公式、

\(\mr{cos}2\theta=2\mr{cos}^2\theta-1\)

を使うと、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\beta&=2\mr{cos}2\theta_0=2(2\mr{cos}^2\theta_0-1)\\

&&&=4\mr{cos}^2\theta_0-2=\al^2-2\\

\end{eqnarray}\)

となります。同様にして、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\gamma&=2\mr{cos}4\theta_0=\beta^2-2\\

&&&=(\al^2-2)^2-2\\

&&\:\:\al&=2\mr{cos}8\theta_0=\gamma^2-2\\

&&&=(\beta^2-2)^2-2\\

\end{eqnarray}\)

です。また、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\beta&=\al^2-2\\

&&&=(\gamma^2-2)^2-2\\

\end{eqnarray}\)

であることも分かります。従って、

\(\beta=\al^2-2\)

\(\gamma=\beta^2-2\)

\(\al=\gamma^2-2\)

となり、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) のどれか一つの加減乗除で他の2つが表現できることになります。方程式 \(x^3-3x+1=0\) は、3つの解の間に "特別な関係" があります。

ここまで、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) を求めると言っても三角関数で表示しただけであり、四則演算とべき根で表したわけではありません。しかし、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) の "特別な関係" を使ってガロア群を求めることができます。それが次です。

\(\bs{Q}\) に \(x^3-3x+1=0\) の3つの解、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) を添加した代数拡大体 \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) を調べます。\(\al,\:\beta,\:\gamma\) のどれか一つの加減乗除で他の2つが表現できるので、

\(\bs{Q}(\al,\:\beta,\:\gamma)=\bs{Q}(\al)=\bs{Q}(\beta)=\bs{Q}(\gamma)\)

です。以下、\(\bs{Q}(\al)\) で語ることにすると、\(\bs{Q}(\al)\) の任意の元 \(x\) は、

\(x=a\al^2+b\al+c\:\:(a,b,c\in\bs{Q})\)

という "標準形" で表されます。なぜなら、\(\al^3-3\al+1=0\)、つまり\(\al^3=3\al-1\) という関係があるので、四則演算の結果で現れる \(\al^3\) 以上の項は \(\al^2\) 以下に「次数下げ」ができるからです。

"標準形" で表現できる数が、加算、減算、乗算で閉じていることは明白でしょう。乗算の結果も「次数下げ」で "標準形" になります。除算が問題ですが、例えば、\(x=\al^2+\al+1\) の場合、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\dfrac{1}{x}&=\dfrac{1}{\al^2+\al+1}\\

&&&=-\dfrac{3}{19}\al^2-\dfrac{2}{19}\al+\dfrac{14}{19}\\

\end{eqnarray}\)

というように "分母の有理化" ができるので、除算でも閉じています。この有理化の例を検算してみると、

(\(\al^2+\al+1)(-3\al^2-2\al+14)\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\: &=&-3\al^4-2\al^3+14\al^2-3\al^3-2\al^2+14\al\\

&&&& -3\al^2-2\al+14\\

&&&=&-3\al^4-5\al^3+9\al^2+12\al+14\\

&&&=&-3\al(\al^3-3\al+1)-5\al^3+15\al+14\\

&&&=&-5(\al^3-3\al+1)+19\\

&&&=&19\\

\end{eqnarray}\)

となって、正しい結果です。この検算で分かるように、分母の有理化は \(\al\) が方程式の解であること、つまり \(\al^3-3\al+1=0\) という関係だけをもとにしています。もちろん、\(x=a\al^2+b\al+c\) という任意の数で分母の有理化が可能です(ややこしい式になりますが)。このように、\(\bs{Q}(\al)=\bs{Q}(\al,\:\beta,\:\gamma)\) は体の定義を満たすことが確認できました。

次に \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)=\bs{Q}(\al)\) の自己同型写像を調べます。自己同型写像は、方程式の解を、解のどれかに移します。そこで \(\al\) に作用する自己同型写像を考えると、これには3つあります。

\(\sg_0(\al)=\al\)

\(\sg_1(\al)=\beta\)

\(\sg_2(\al)=\gamma\)

の \(\sg_0,\:\sg_1,\:\sg_2\) です。\(\sg_1\) は、\(\beta=\al^2-2\) なので、

\(\sg_1(\al)=\al^2-2\)

であり、\(\al\) を \(\al^2-2\) に置き換える写像です。

ここで \(\al\) に \(\sg_1\) を2回作用させると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_1^{\:2}(\al)&=\sg_1(\sg_1(\al))\\

&&&=\sg_1(\al^2-2)\\

&&&=\sg_1(\al)^2-\sg_1(2)\\

&&&=\beta^2-2=\gamma\\

\end{eqnarray}\)

となります。つまり、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_2(\al)&=\gamma\\

&&\:\:\sg_1^{\:2}(\al)&=\gamma\\

\end{eqnarray}\)

なので、

\(\sg_1^{\:2}=\sg_2\)

であることが分かります。

次に、\(\sg_1\) を \(\beta\) に作用させてみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_1(\beta)&=\sg_1(\sg_1(\al))\\

&&&=\sg_1^{\:2}(\al)\\

&&&=\sg_2(\al)=\gamma\\

\end{eqnarray}\)

となります。また \(\sg_1\) を \(\gamma\) に作用させると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_1(\gamma)&=\sg_1(\beta^2-2)\\

&&&=\sg_1(\beta)^2-\sg_1(2)\\

&&&=\gamma^2-2=\al\\

\end{eqnarray}\)

となります。

\(\sg_2\) についても同様の計算をしてみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_2(\beta)&=\sg_1^{\:2}(\beta)\\

&&&=\sg_1(\sg_1(\beta))\\

&&&=\sg_1(\gamma)=\al\\

&&\:\:\sg_2(\gamma)&=\sg_1^{\:2}(\gamma)\\

&&&=\sg_1(\sg_1(\gamma))\\

&&&=\sg_1(\al)=\beta\\

\end{eqnarray}\)

です。

さらに、\(\sg_0(\al)=\al\) である \(\sg_0\) については、\(\beta\) と \(\gamma\) が \(\al\) の式で表されているので \(\sg_0(\beta)=\beta\)、\(\sg_0(\gamma)=\gamma\) であり、また、自己同型写像は有理数を固定するので、\(\sg_0\) は \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) のすべての元を固定する恒等写像 \(e\) です。

まとめると、\(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) の自己同型写像は、\(e,\:\sg_1,\:\sg_2\) の3つになります。この3つは、

\(e\::\) 恒等写像

\(\sg_1(\al)=\beta\)、\(\sg_1(\beta)=\gamma\)、\(\sg_1(\gamma)=\al\)

\(\sg_2(\al)=\gamma\)、\(\sg_2(\beta)=\al\)、\(\sg_2(\gamma)=\beta\)

というように、\(x^3-3x+1=0\) の3つの解を入れ替えます。また、

\(\sg_1\sg_2=\sg_2\sg_1=e\)

\(\sg_1^{-1}=\sg_2,\:\:\sg_2^{-1}=\sg_1\)

であることも分かりました。

解の入れ替えは他に3種が考えられます。つまり一つの解を固定し他の2つを入れ替える写像\(\cdot\)3種ですが、一つの解で他の2つの解が表されているので、一つの解を固定する写像は全部の解を固定します。「一つの解を固定し、他の2つを入れ替える写像」は、この方程式の場合は存在しません。従って、\(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) の自己同型写像は、\(e,\:\sg_1,\:\sg_2\) の3つがすべてです。

\(G=\{e,\:\sg_1,\:\sg_2\}\) とすると、\(G\) は \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) のガロア群になります。しかも \(\sg_2=\sg_1^{\:2}\)、\(\sg_2\sg_1=\sg_1^{\:3}=e\) の関係があります。ここで \(\sg_1\) をあらためて \(\sg\) と書くと、

が \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) のガロア群です。\(\sg\) は、

で定義される自己同型写像です。

この \(G\) は位数 \(3\) の巡回群(\(C_3\) で表される)です。そして、ガロア群が巡回群であるというのが、方程式が可解であるための条件の一つなのです。

ちなみに、数式処理ソフトウェアを使って \(x^3-3x+1=0\) の解のうちの最大である \(\al\) を計算してみると、

\(\al=1.53208888623796\) ・・・

です。一方、3次方程式の根の公式を使って \(\al\) の厳密解を求めると、

\(\al=\sqrt[3]{-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{-3}}{2}}+\sqrt[3]{-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{-3}}{2}}\)

となります。\(\sqrt{3}\:i\) と書かずにあえて \(\sqrt{-3}\) としました。この式はこれ以上簡略化できないし、また根号の中のマイナスを無くした表現にもできません。

つまり \(\al\) は、正真正銘の正の実数であるにもかかわらず、代数的に(=四則演算とべき根で)表そうとすると虚数を登場させざるを得ないわけです。

数学史をみると、そもそも虚数の必要性が認識されたのは3次方程式の解の表現からでした。そして、ガロア理論によると \(\bs{\sqrt{-3}=\sqrt{3}\:i}\) が現れるのは必然なのです。その理由はガロア理論の全体を理解することでわかります。

自己同型写像は方程式の解を入れ替えます("入れ替えない" を含む)。一般の3次方程式の場合、この入れ替えは \(3\:!\:=\:6\) 通りあります。解を \(1\:2\:3\) の文字で表すと、

の6通りです。入れ替えない、全部入れ替える(2個)、2つだけを入れ替える(3個)の6通りです。この6つの自己同型写像をもつ方程式の例が次です。

\(x^3-2=0\)

この方程式を解くため「\(1\) の原始 \(3\)乗根」を定義します(一般には、\(\bs{1}\) の原始\(\bs{n}\)乗根)。「\(1\) の原始 \(3\)乗根」とは、3乗して初めて \(1\) になる数です。これは \(x^3-1=0\) の根ですが、

\(x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)\)

と因数分解できるので、\(1\) の原始 \(3\)乗根は2次方程式、

\(x^2+x+1=0\)

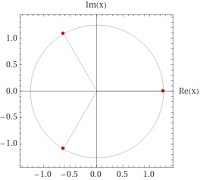

の、2つある解の両方です。そのどちらか一方を \(\omega\) とすると \(\omega^2\) も2次方程式を満たす原始 \(3\)乗根です。\(\omega,\:\omega^2\) を具体的に書くと、

です。逆でもかまいません。\(x^3-1=0\) の根は、

\(1,\:\:\omega,\:\:\omega^2\)

です。

これを使って方程式 \(x^3-2=0\) を解くと、

\(x^3-2=0\)

\(\left(\dfrac{x}{\sqrt[3]{2}}\right)^3=1\)

\(\dfrac{x}{\sqrt[3]{2}}=1,\:\:\omega,\:\:\omega^2\)

\(x=\sqrt[3]{2},\:\:\sqrt[3]{2}\omega,\:\:\sqrt[3]{2}\omega^2\)

と求まります。以降、\(\al=\sqrt[3]{2}\) とします。方程式 \(x^3-2=0\) の3つの解は、

\(\al,\:\:\al\omega,\:\:\al\omega^2\)

であり、これらを含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体は、

\(\bs{Q}(\al,\:\al\omega,\:\al\omega^2)=\bs{Q}(\omega,\:\al)\)

です。この体のガロア群を調べます。

まず、写像 \(\tau\) を、

\(\tau(\omega)=\omega^2,\:\:\tau(\al)=\al\)

で定義される写像とします。この \(\tau\) は、

\(\tau(\al\omega)=\al\tau(\omega)=\al\omega^2\)

\(\tau(\al\omega^2)=\al\tau(\omega^2)=\al\omega^4=\al\omega\)

と、\(\al\omega\) と \(\al\omega^2\) を入れ替える自己同型写像です。\(\tau^2=e\) なので、

\(\{e,\:\tau\}\)

は位数 \(2\) の巡回群(\(C_2\))です。

次に、写像 \(\sg\) を、

\(\sg_i(\al)=\al\omega^i\:\:(i=0,1,2)\)

\(\sg_i(\omega)=\omega\)

と定義します。すると、

となって、\(\sg_i\) は解を、3つの解のどれかに移す写像です。また、

\(\sg_1^{\:2}=\sg_2\)

\(\sg_1^{\:3}=\sg_0\)

であることもわかります。\(\sg_0\) は恒等写像です。改めて、

\(\sg_0=e\)

\(\sg_1=\sg\)

と書くと、

\(\sg_i=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\)

であり、これは位数 \(3\) の巡回群(\(C_3\))です。

次に \(\{e,\:\tau\}\) の上に \(\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) を組み合わせた集合、\(G\) を、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:G&=\{\:\{e,\:\sg,\:\sg^2\}e,\:\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\tau\}\\

&&&=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\\

\end{eqnarray}\)

と定義します。\(\sg\)、\(\tau\) の演算は右から順に行います。この \(G\) には恒等写像=単位元 \(e\) があり、次のように群の条件を満たします。

演算で閉じている

\(G\) は「写像を続けて行う」という演算に関して閉じています。なぜなら、\(\sg\) も \(\tau\) も3つの解を入れ替える写像であり、いくら続けてやっても3つの解を入れ替えることに変わりないからです。また3つの解を入れ替える写像は最大6つですが、\(G\) の位数は \(6\) であり、要素同士を演算すると \(G\) のどれかになります。

逆元がある

\(\sg\) と \(\tau\) の定義から

は明確ですが、\(\sg\tau,\:\sg^2\tau\) はどうかという問題です。ここで、\(\tau\sg\) を計算してみると、

となります。実はこれは \(\sg^2\tau\) と全く同じ写像です。確かめると、

となって、全く同じ写像だとわかります。

\(\sg\) と \(\tau\) は可換ではなく、

\(\tau\sg\neq\sg\tau\)

です。しかし、上の計算で分かるように、

\(\tau\sg=\sg^2\tau\)

という関係が成り立っています。いわば "弱い可換性" です。これを "弱可換性" と呼ぶことにします(ここだけの用語です)。この弱可換性を使って計算すると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(\sg\tau)(\sg\tau)&=\sg(\tau\sg)\tau=\sg(\sg^2\tau)\tau\\

&&&=\sg^3\tau^2=e\\

&&\:\:(\sg^2\tau)(\sg^2\tau)&=\sg^2(\tau\sg)(\sg\tau)\\

&&&=\sg^2(\sg^2\tau)(\sg\tau)\\

&&&=\sg^4(\tau\sg)\tau=\sg^4(\sg^2\tau)\tau\\

&&&=\sg^6\tau^2=e\\

\end{eqnarray}\)

となります。つまり、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(\sg\tau)^{-1}&=\sg\tau\\

&&\:\:(\sg^2\tau)^{-1}&=\sg^2\tau\\

\end{eqnarray}\)

となって、すべての元の逆元が存在することが分かりました。以上により \(G\) は群であり、方程式 \(x^3-2=0\) の3つの解を含む代数拡大体、\(\bs{Q}(\omega,\al)\:\:(\al=\sqrt[3]{2})\) のガロア群は \(G\) です。

\(G\) の元が3つの解をどのように入れ替えるかをまとめます。3つの文字 \(1\:2\:3\) を使って、

とすると、

となり、これは正3角形の対称移動の群(3次の2面体群)と同じものです。

しかし重要なことは、\(G\) が \(\{e,\:\tau\}\) と \(\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) という2つの巡回群の "2階建て構造" になっていることです。"2階建て構造" というのはここだけの言葉で、数学用語ではありません。数学的にきっちりとした定義は別途行います。

実は、方程式の解を含む代数拡大体のガロア群が "巡回群の2階建て構造" のときも、方程式は可解になります。このことをより正確に言うと以下のようになります。

可解群

方程式 \(x^3-2=0\) のガロア群、

\(G=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\)

の性質をさらに調べます。この中の、\(\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) は、それだけで群を構成しています。つまり \(G\) の部分群(subgroup)です。これに \(H\) という名前をつけて、

\(H=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\)

とします。この \(H\) に左から \(\tau\) をかけて \(\tau H\) を作ります。\(\tau H\) とは、\(H\) のすべての元に左から \(\tau\) をかけた集合の意味です。弱可換性である \(\tau\sg=\sg^2\tau\) に注意して \(\tau H\) を計算してみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau H&=\{\tau,\:\tau\sg,\:\tau\sg^2\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^2\tau\sg\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^4\tau\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg\tau\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\\

&&&=H\tau\\

\end{eqnarray}\)

となります。つまり、

\(\tau H=H\tau\)

です。さらに、この式に左から \(\sg\) をかけると、

\(\sg\tau H=\sg H\tau\)

ですが、\(H\) のすべての元は \(\sg\) で表現できるので、\(\sg H=H\sg\) です。従って、

\(\sg\tau H=H\sg\tau\)

です。同様にして、

\(\sg^2\tau H=H\sg^2\tau\)

も分かります。つまり、

任意の \(\bs{G}\) の元 \(\bs{x\in G}\) について、\(\bs{xH=Hx}\) が成り立つ

わけです。このような性質をもつ部分群 \(H\) を、\(G\) の正規部分群(normal subgroup)と言います。ちなみに \(\{e,\:\tau\}\) も \(G\) の部分群(=巡回群)ですが、\(\sg\tau\neq\tau\sg\) なので、これは \(G\) の正規部分群ではありません。

上の例の場合、\(H\) は巡回群でしたが、\(\{e,\:\tau\}\) がそうであるように、巡回群だからといって正規部分群になるわけではありません。正規部分群はあくまで \(G\)(全体)と \(H\)(部分)の関係性に依存します。正規部分群が巡回群のこともある、というのが正しい認識です。

正規部分群 \(H\) の任意の元 \(h\) は、\(G\) の任意の元 \(x\) と可換ではありません。しかし、\(H\) の別の元 \(h\,'\) との間で \(xh=h\,'x\) が成り立ちます。つまり \(H\) は、\(G\) の任意の元とグループとして可換なのです。\(H\) の元は \(G\) の任意の元と弱い可換性がある、ともいえるでしょう。

そこで、方程式の可解性と正規部分群の関係です。\(x^3-2=0\) のガロア群のところで、

としました。しかしこれは少々曖昧な表現で、正確には、

です。そして、上の言い方の最後、「ただしその正規部分群が巡回群であること」の部分は、必ずしも巡回群でなくてもよいのです。つまり、ガロア群が "巡回群と正規部分群Aの2階建て構造" であり、その "正規部分群Aが、巡回群と正規部分群B(=巡回群)の2階建て構造" でもよいのです。いわば、正規部分群を介した巡回群の入れ子構造です。この入れ子の "深さ" は何段階でもかまいません。"正規部分群を介する" のは多段階でもよい。まとめると、

わけです。この正規部分群という概念が、ガロア理論の最大のキモです。先ほどの例の正規部分群 \(H=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) は巡回群でしたが、一般に正規部分群は巡回群ではありません。そのため、"正規部分群を介した巡回群の入れ子構造" が重要な意味をもつのです。

方程式 \(x^3-3x+1=0\) のところで書いたように、ガロア群が巡回群であれば方程式は可解でした。ここまでのことを踏まえて可解群の定義をすると、

となります。可解群とは "ほぼ巡回群" であり、"広義の巡回群" だとも言えるでしょう。巡回群は、一つの元の演算だけで群のすべての元が作り出せるという "最もシンプルな" 群です。可解群は巡回群より広い概念ですが、"かなりシンプルな" 群です。このかなりのシンプルさが方程式の可解性と関わっているのです。

可解群という概念は、ガロア群とは関係なく純粋に群の特性として定義することが可能です。もちろん可解というネーミングでわかるように、方程式の可解性と直結しています。なお、可解群の数学的に厳密な定義は別途きちっとやります(第6章)。

1.4 可解性の必要十分条件

ガロア理論は、

というものでした。そこに、正規部分群の概念を利用した可解群という概念を持ち込むと、方程式の可解性の必要十分条件が導けます。

可解性の必要条件

\(n\)次方程式 \(f(x)\) の解を\(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。

もし、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{L}\) に至る "べき根拡大体" の列、

\(\bs{Q}=\bs{F}_0\subset\bs{F}_1\subset\bs{F}_2\subset\cd\subset\bs{F}_m=\bs{L}\)

があるとしたら、\(\bs{L}\) のガロア群は可解群である。

なぜそう言えるのかの証明は、かなりのステップが必要です。それは別途やりますが、ここで重要なのは上の定理の対偶です。上の定理の対偶は、

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。

もし、\(\bs{L}\) のガロア群が可解群でなければ、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{L}\) に至る "べき根拡大体" の列、

\(\bs{Q}=\bs{F}_0\subset\bs{F}_1\subset\bs{F}_2\subset\cd\subset\bs{F}_m=\bs{L}\)

は存在しない。

となります。\(\bs{\bs{Q}}\) から始まるべき根拡大の連続で \(\bs{\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)}\) に到達できないということは、すなわち \(\bs{\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n}\) が四則演算とべき根では表現できないということに他なりません。ガロア群が可解群ということが、方程式が "代数的に解ける" ための必要条件なのです。

2・3・4次方程式のガロア群はすべて可解群ですが、5次方程式のガロア群は可解群であるものとそうでないものがあります。だから5次方程式の解の公式(=あらゆる5次方程式に通用する公式)はないのです。

ここで定義を振り返ってみると、可解群は、巡回群か、正規部分群を介した巡回群の入れ子構造の群でした。方程式の "解ける解けない" が問題になるのは5次方程式です。実は、可解な5次方程式のガロア群は、巡回群か "巡回群と正規部分群(=巡回群)の2階建て" です(そのような5次方程式もかなりのレア・ケースですが)。可解な5次方程式を考える限り、"正規部分群を介した巡回群の入れ子構造" の "入れ子" は、1段階の非常にシンプルなものに過ぎないのです。

しかし、ある5次方程式が可解でないことを証明するには正規部分群が威力を発揮します。つまり、その5次方程式のガロア群に "正規部分群を介した巡回群の入れ子構造"がないことを言えばよいのですが、そもそも正規部分群がないことを証明してしまえば、その5次方程式は可解ではなくなるからです。そして実際に、ある特定の5次方程式が可解でないことの証明に使われるのは、その5次方程式のガロア群に正規部分群がないということなのです。先ほど「正規部分群という概念がガロア理論の最大のキモ」としたのは、そういう意味を含みます。

可解性の十分条件

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。また、\(1\) の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) とする。

\(\bs{L}\) のガロア群が可解群であれば、\(\bs{Q}(\zeta)\) から始まって \(\bs{L}\) に至る "べき根拡大体" の列、

\(\bs{Q}(\zeta)=\bs{F}_0\subset\bs{F}_1\subset\bs{F}_2\subset\cd\subset\bs{F}_m=\bs{L}\)

が存在する。

なぜそう言えるのか、また、なぜここに突然 \(1\) の原始\(n\)乗根が登場するのかは、別途厳密に証明します。この定理で言えることは、「ガロア群が可解群であれば、\(n\)次方程式の解は、有理数と \(\zeta\) の四則演算・べき根の組み合わせで表現できる」ということです。

ここで \(1\) の原始 \(n\)乗根である \(\zeta\) が問題になります。実は、\(1\) の原始 \(n\)乗根は有理数の四則演算とべき根で表現できることがガロア理論とは無関係に証明できます(その証明も別途やります。ガロア理論で証明することもできます)。従って、方程式は可解なのです。

方程式が代数的に解けるキーワードは可解群です。巡回群は代表的な可解群であり、ガロア群が巡回群だと方程式をべき根で解く手法が存在します。ガロア群が巡回群の入れ子構造でも、その手法を多段階に使うことによって、\(\bs{Q}\) から始まるべき根拡大の系列で方程式の解を含む代数拡大体に到達できます。可解性の十分条件の証明は、そのような組み立てになっています。

以上の必要条件と十分条件を組み合わせると、以下が言えます。

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) が可解である、つまり四則演算とべき根で解が表現できるための必要十分条件は、\(\bs{L}\) のガロア群(= 自己同型写像が作る群)が可解群であることである。

ガロア理論は、方程式が解けるための必要十分条件を示すものです。従って、ある方程式が可解であることの証明、あるいは逆に、可解でないことの証明はできます。しかし、可解である方程式の解を、具体的に四則演算とべき根で求めるための実用的なアルゴリズムを示しているわけではありません。そこが注意点です。

ここまで、方程式の可解性の必要十分条件を解き明かすガロア理論の全体構造、アウトラインを説明しました。以降ではこれを精密化し、数学的に正しい、首尾一貫した証明にしていきます。目次にあるように、全体は次の8章から成ります。

1.証明の枠組み

2.整数の群

3.多項式と体

4.一般の群

5.ガロア群とガロア対応

6.可解性の必要条件

7.可解性の十分条件

8.結論

第5章から第7章までが、ガロア理論の核心の部分です。第2章から第4章までは、核心部分の証明に使う各種の定義や定理の説明です。この部分がかなり長いのは、高校までで習う数学(いわゆる "受験数学" ではない、教科書ベースの数学)だけを前提知識とし、そうでないものは全部証明するという方針によります。

今までに「高校数学で理解する ・・・・・・」と題した記事を何回か書きました。

No.310 - 高校数学で理解するRSA暗号の数理(1)

No.311 - 高校数学で理解するRSA暗号の数理(2)

No.313 - 高校数学で理解する公開鍵暗号の数理

No.315 - 高校数学で理解する楕円曲線暗号の数理(1)

No.316 - 高校数学で理解する楕円曲線暗号の数理(2)

No.325 - 高校数学で理解する誕生日のパラドックス

No.329 - 高校数学で理解するレジ行列の数理

No.311 - 高校数学で理解するRSA暗号の数理(2)

No.313 - 高校数学で理解する公開鍵暗号の数理

No.315 - 高校数学で理解する楕円曲線暗号の数理(1)

No.316 - 高校数学で理解する楕円曲線暗号の数理(2)

No.325 - 高校数学で理解する誕生日のパラドックス

No.329 - 高校数学で理解するレジ行列の数理

の7つの記事です。「高校数学で理解する」という言葉の意味は、「高校までで習う数学の知識をベースに説明する」ということです。今回はそのシリーズの続編で、ガロア理論をテーマにします。その第1回目です。

ここで言う「ガロア理論」とは、

方程式の解が四則演算記号と \(n\)乗根の記号(\(\sqrt[n]{a}\))で表現できる(=方程式が "解ける")ための必要十分条件を示す理論

とし、その範囲に限定します。これが、そもそもの理論の発端であり、19世紀に夭折したフランスの数学者、ガロアが数学史に残した功績でした。

例によって、前提知識は高校までで習う数学に限定し、そこに含まれない定理は全部証明することにします。ただし、複素数と複素平面の知識は前提とします。また集合論の記号(\(\in\:\:\subset\:\:\sp\:\:\cup\:\:\cap\) など)を適時使います。さらに「すべての方程式は複素数の範囲に解をもつ」という "代数学の基本定理" は、証明はしませんが前提です。

以降の記述では、次の3つの本を特に参考にしました。

草場 公邦 『ガロワと方程式』(朝倉書店 1989)

石井 俊全 『ガロア理論の頂を踏む』(ベレ出版 2013)

加藤 文元 『ガロア理論 12講』(KADOKAWA 2022)

石井 俊全 『ガロア理論の頂を踏む』(ベレ出版 2013)

加藤 文元 『ガロア理論 12講』(KADOKAWA 2022)

全体の内容は以下です。「高校の数学に含まれない定理は全部証明する」方針なので、証明の完結までにはかなりの論証が必要です。そのため、全体は少々長くなります。第1章は、その全体像を俯瞰したもので、第2章からが本論です。

|

| 1.証明の枠組み |

方程式が解けるための必要十分条件の導出は、そこに至るためにかなり長いステップの証明が必要で、論理に論理を積み重ねる必要があります。そこでまず第1章で、証明の枠組みがどうなっているか、全体のアウトラインを説明します。

これは証明そのものではないし、数学的に曖昧なところもあります。しかし、ガロア理論の理解の道筋を示す意味で、2章からの本論の理解の助けになると思います。

1.1 方程式とその可解性

方程式

\(f(x)\) を、有理数を係数にもつ1変数の \(n\)次多項式とします。有理数の集合を \(\bs{Q}\) で表すので、

\(f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\:\cd\:+a_1x+a_0\)

\((\:a_n\neq0,\:a_i\in\bs{Q}\:)\)

と定義できます。以降のガロア理論で問題にする \(n\)次方程式とは、

\(f(x)=0\)

で表されるものです。これを \(\bs{\bs{Q}}\) 上の(=係数が有理数の)\(n\)次方程式といいます。

代数学の基本定理によると、複素数係数の方程式は複素数の集合 \(\bs{C}\) の中に必ず解をもちます。もちろん、有理数係数の方程式も複素数の集合 \(\bs{C}\) の中に解を持ちます。

有理数係数の方程式の解となる数を代数的数と呼びます。実数や複素数には代数的数でない数があり、たとえば円周率 \(\pi\) や、自然対数の底 \(e\) が有名です。

方程式の可解性

方程式の解が四則演算とべき根(\(\sqrt[n]{a}\))の組み合わせで記述できるとき、その方程式は、

・代数的に解ける

・代数的解法がある

・可解である

と言います(同じ意味です)。べき根(冪根)は累乗根ともいいます。

まず大切なところですが、べき根の定義を明確にしておきます。

\(\sqrt[n]{a}\:\:(\:a\in\bs{C}\:)\)

とは \(n\) 乗して \(a\) になる数の意味ですが、\(a\) が正の実数の場合、「\(\sqrt[n]{a}\) は \(n\) 乗して \(a\) になる数のうちの正の実数を表わす」とします。

そして \(a\) が正の実数以外の、負の実数や複素数の場合は「\(\sqrt[n]{a}\) は \(n\) 乗して \(a\) になる数のうちのどれかを表わす」とします。"どれか" とするのは、\(n\) 乗して \(a\) になる複数の数を区別する方法がないからです。たとえば \(\sqrt{-1}\) は「2乗して \(-1\) になる2つの数のどちらか」であり、その一方を \(i\) と書くと、もう一方が \(-i\) です。2つの数のどちらが \(i\) かを決めることはできません。複素平面で上の方が \(i\) のように見えますが、それは話が逆で、\(i\) とした方を上に書くのが複素平面です。

従って、方程式の解をべき根で書くときには注意が必要です。たとえば仮想的な例ですが、

\(\sqrt[3]{p}\:+\:\sqrt[3]{q}\)

という記述があったとき、3乗すると \(p,\:q\) になる数のどれでもよい場合もあります。3乗して特定の数になる数は基本的に3つあるので、3\(\times\)3=9種 のどれでもよい場合もあります。しかし、たとえば、

\(\sqrt[3]{p}\cdot\sqrt[3]{q}=r\) であること

といった付帯条件が付いている(付ける必要がある)場合もある。そうすると \(p,\:q\) の選び方には制約が出てきます。べき根が複数の中の何を指すのか、その選択には注意が必要です。

方程式の可解性に戻りますと、

| すべての3次方程式は可解 | |

| すべての4次方程式は可解 |

| 5次方程式には(ないしは5次以上の方程式には)可解であるものと可解でないものがある |

もちろん、可解でない方程式の解が求まらないわけではありません。現代では数値計算ソフトウェアを使って、いくらでも詳しい精度で解を求めることができます。ただ、その解が四則演算とべき根では表せないと言っているのです。

べき根 \(\sqrt[n]{a}\) は \(n\)乗の逆関数です。方程式が \(\bs{n}\)乗の組み合わせでできているのに、解が \(\bs{n}\)乗の逆関数で表現できない(場合がある)というのは少々不思議ですが、数の世界はそうなっているのです。

それでは、方程式がどういう条件だったら可解で、どういう条件だったら可解でないのか、その必要十分条件は何かが問題になってきます。その必要十分条件を示したのがガロア理論です。

1.2 体

体とは

ガロア理論の出発点は、方程式の解の特性を考えるときに「方程式の解を含む体」を考えて、体の性質でもって解の特性を語ることにあります。

体(field)とは、加減乗除の四則演算が成り立ち、加法と乗法を結びつける分配則が成り立つ集合です。分配則とは \(a(b+c)=ab+ac\) となることです。

| ・有理数 | (\(\bs{Q}\) で表す) | |

| ・実数 | (\(\bs{R}\) で表す) | |

| ・複素数 | (\(\bs{C}\) で表す) |

\(\bs{Q},\:\bs{R},\:\bs{C}\) はいずれも複素数の集合 \(\bs{C}\) の部分集合であり、これらを数体と呼びます。\(\bs{C}\) は四則演算と分配則が成り立つので、その部分集合は四則演算ができて分配則が成り立ちます。従って、部分集合が体(=数体)である条件は、四則演算で閉じていることです。

数体はこの3つだけではありません。ガロア理論で問題にするのは、方程式の解を含む体です。

方程式の解を含む体

有理数係数の \(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の一つの解を\(\al\:(\al\notin\bs{Q})\) とするとき、\(\bs{Q}\) と \(\al\)を含む最小の集合で体の定義を満たすものを \(\bs{Q}(\al)\) と書きます。これは、有理数と \(\bs{\al}\) の四則演算で作り出せるすべの数の集合です。四則演算は何回繰り返してもかまいません。

\(\bs{Q}\) をもとにして \(\bs{Q}(\al)\) を作るのが体の拡大(extension)で、\(\bs{Q}(\al)\) を \(\bs{Q}\) の拡大体といい、「\(\bs{Q}\) に \(\al\) を添加した(ないしは付加した)体」ということもあります。\(\al\) は代数的数なので、\(\bs{Q}\) の代数拡大体ともいいます。集合の包括関係は \(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\al)\) です。この拡大のことを \(\bs{Q}(\al)/\bs{Q}\) と書きます。「拡大体\(/\)元の体」の形です。

当然、\(\bs{Q}\) に複数の代数的数を付加した体も考えられて、

\(\bs{Q}(\al,\:\beta,\:\gamma,\:\cd)\)

というように書きます。\(\al,\:\beta,\:\gamma,\:\cd\) が違った方程式の解であってもかまいません。

例として \(x^2-2=0\) の解での一つである \(\sqrt{2}\) を付加した \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) を考えます。この体の任意の数 \(x\) は、

\(x=a+b\sqrt{2}\:\:(a,b\in\bs{Q})\)

で表されます。この表現は四則演算で閉じています。加算・減算・乗算で閉じているのはすぐにわかります。また除算でも閉じています。というのも、分母の有理化のテクニックを使うと、

\(\dfrac{1}{a+b\sqrt{2}}=\dfrac{a}{a^2-2b^2}-\dfrac{b}{a^2-2b^2}\sqrt{2}\)

となって、\(a+b\sqrt{2}\) の形になるからです(\(a,b\in\bs{Q}\) なので \(a^2\neq2b^2\) です)。従って、乗算で閉じているので除算でも閉じていることになります。上の有理化は方程式の解を一つだけ添加した体の場合ですが、複数の解を添加した体でも有理化は常に可能です。このことは別途きっちりと証明します。

べき根拡大

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{2})\) という体の拡大を一般化します。\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次方程式、

\(x^n-a=0\:\:(a\in\bs{Q})\)

の解の一つで、\(\bs{Q}\) に属さないものを \(\al\) としたとき、

\(\bs{Q}(\al)\)

を \(\bs{Q}\) のべき根拡大体といい、\(\bs{Q}\) から \(\bs{Q}(\al)\) を作ることをべき根拡大(radical extension)といいます。さらにもっと一般化して、体 \(\bs{F}\) があったとき、\(\bs{F}\) 上の(=\(\bs{F}\) 係数の)\(n\)次方程式、

\(x^n-a=0\:\:(a\in\bs{F})\)

の解の一つで、\(\bs{F}\) に属さないものを \(\al\) としたとき、

\(\bs{F}(\al)\)

が \(\bs{F}\) のべき根拡大体です。

ここで、ある代数的数 \(\al\) を、

\(\al=\sqrt{3+\sqrt{2}}\)

とします。これは四則演算とべき根で表現された代数的数です。これを変形すると、

\(\al^2-3=\sqrt{2}\)

\(\al^4-6\al^2+7=0\)

となるので、\(\al\) は方程式

\(x^4-6x^2+7=0\)

という4次方程式の解の一つです。そこで、

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{3+\sqrt{2}})\)

という体の拡大を考えたとき、この拡大は、

| \(\bs{Q}\) 上の方程式 \(x^2-2=0\) の解 \(\sqrt{2}\) を \(\bs{Q}\) に付加して体を拡大 | |

| 次に、\(\bs{\bs{Q}(\sqrt{2})}\) 上の方程式 \(\bs{x^2-(3+\sqrt{2})=0}\) の解 \(\sqrt{3+\sqrt{2}}\) を \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) に付加して体を拡大 |

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{2})\:\subset\:\bs{Q}(\sqrt{2},\:\sqrt{3+\sqrt{2}})\)

という体の拡大です。そうすると各ステップが、\(x^n-a=0\) というタイプの方程式の解による体の拡大=べき根拡大になります。つまり「べき根拡大の系列」ができます。このことを一般化していうと、

方程式 \(f(x)=0\) の解の一つを \(\al\) とするとき、\(\al\) が四則演算とべき根で書けるなら、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{Q}(\al\))に到達する「べき根拡大の系列」が存在する

となります。ガロア理論では、\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解のすべてを \(\bs{Q}\) に添加した体を考えます。それを \(\bs{Q}\) のガロア拡大体といいます。つまり、\(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とするとき、\(\bs{Q}(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) です。この記法を使うと、

\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とするとき、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{Q}(\al_1,\:\cd\:,\al_n)\) に到達する「べき根拡大の系列」が存在するなら、\(f(x)=0\) は可解である

と言えるわけです。式で書くと、

\(\bs{F}_0=\bs{Q},\:\:\bs{F}_k=\bs{Q}(\al_1,\:\cd\:,\al_n)\)

として、

| \(\bs{Q}=\bs{F}_0\:\subset\)\( \:\bs{F}_1\:\subset\)\( \:\bs{F}_2\:\subset\)\( \:\cd\:\subset\)\( \:\bs{F}_k=\bs{Q}(\al_1,\:\cd\:,\al_n)\) |

各ステップの拡大 \(\bs{F}_{i+1}/\bs{F}_i\) が全部べき根拡大

の条件が成立するとき、\(f(x)=0\) は可解です。これが成り立つのはどういう場合なのか、その条件を、\(\bs{Q}(\al_1,\:\cd\:,\al_n)\) というガロア拡大体に "背後霊" のように付帯している "群"(=ガロア群)の性質で説明するのがガロア理論です。1.3 ガロア群

そのガロア群を説明するために、まず群(group)とは何か、その定義を明確にしておきます。

群の定義

集合 \(G\) が次の ① ~ ④ を満たすとき、\(G\) は群であると言う。

| \(G\) の任意の元 \(x,\:y\) に対して演算(\(\cdot\)で表す)が定義されていて、\(x\cdot y\in G\) である。 | |

| 演算について結合法則が成り立つ。つまり、 \((x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z)\) | |

| \(G\) の任意の元 \(x\) に対して \(x\cdot e=e\cdot x=x\) を満たす元 \(e\) が存在する。\(e\) を単位元という。 | |

| \(G\) の任意の元 \(x\) に対して \(x\cdot y=y\cdot x=e\) となる元 \(y\) が存在する。\(y\) を \(x\) の逆元といい、\(x^{-1}\) と表す。 |

たとえば、有理数の集合 \(\bs{Q}\) は、加法という演算に関して群になります。単位元は \(0\) で、\(a\) の逆元は \(-a\) です。また、有理数の集合から \(0\) を除いた集合は、乗法という演算で群になります。単位元は \(1\) で、\(a\) の逆元は \(a^{-1}\) です。これらは無限個の元をもつ無限群であり、また \(ab=ba\) が成り立つ可換群(アーベル群とも言う)です。

元の数が有限個の有限群もあります。たとえば、裏表のある正3角形を、もとの形と重なるように回転移動する、ないしは対称軸で折り返すという "操作" は群になります。頂点に番号を付け、時計回りに \(1,\:2,\:3\) とします。この操作は6個あって、それに \(e\)、\(\sg\)(シグマ)、\(\tau\)(タウ)の記号をつけて列挙すると、

| ① 何もしない | \(=\:e\) | |

| ② 反時計回りに \(120^\circ\)回転する | \(=\:\sg_1\) | |

| ③ 反時計回りに \(240^\circ\)回転する | \(=\:\sg_2\) | |

| ④ 頂点 \(1\) を通る対称軸で折り返す | \(=\:\tau_1\) | |

| ⑤ 頂点 \(2\) を通る対称軸で折り返す | \(=\:\tau_2\) | |

| ⑥ 頂点 \(3\) を通る対称軸で折り返す | \(=\:\tau_3\) |

|

そこで、集合 \(G\) を、

\(G=\{e,\:\sg_1,\:\sg_2,\:\tau_1,\:\tau_2,\:\tau_3\:\}\)

とすると、この集合は「操作を続けてやるという演算」で群になります。なぜなら、

| 操作を続けてやっても元の配置と重なるのは間違いないので、演算で閉じている。 | |

| 単位元 \(e\) がある。 | |

| 逆元がある。つまり、 \(\sg_2\sg_1=\sg_1\sg_2=e\) : \(360^\circ\)回転すると元に戻る \(\tau_1\tau_1=e,\:\tau_2\tau_2=e,\:\tau_3\tau_3=e\) : 2回折り返すと元に戻る |

この \(G\) は可換群ではありません。\(\tau_i\) がからむ演算を実際にやってみると、

\(\tau_1\sg_1=\tau_2,\:\:\sg_1\tau_1=\tau_3\)

\(\tau_2\tau_1=\sg_2,\:\:\tau_1\tau_2=\sg_1\)

などとなり、演算順序を変えると結果が違ってきます(演算は右を先に行う)。この群では \(\sg_1\) と \(\sg_2\) の演算だけが可換です。

正3角形を対称移動する操作の群は、結局、\(1,\:2,\:3\) という3つの文字を置き換える(=置換する)操作と同じです。この置換の数は3文字の順列なので \(3\:!\) 個です。従って、

| \(e\) | \(:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:1\:2\:3\) | |

| \(\sg_1\) | \(:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:2\:3\:1\) | |

| \(\sg_2\) | \(:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:3\:1\:2\) | |

| \(\tau_1\) | \(:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:1\:3\:2\) | |

| \(\tau_2\) | \(:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:3\:2\:1\) | |

| \(\tau_3\) | \(:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:2\:1\:3\) |

体の自己同型写像

ガロア群とは「体の自己同型写像がつくる群」です。まず、自己同型写像(automorphism)の定義をします。次において、体 \(\bs{F}\) は \(\bs{Q}\) の代数拡大体とします。

体 \(\bs{F}\) から 体 \(\bs{F}\) への写像(=自分自身への写像)\(f\) が1対1写像であり、\(\bs{F}\) の任意の元、\(x,\:y\) に対して、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(x+y)&=f(x)+f(y)\\

&&\:\:f(x-y)&=f(x)-f(y)\\

&&\:\:f(xy)&=f(x)f(y)\\

&&\:\:f\left(\dfrac{x}{y}\right)&=\dfrac{f(x)}{f(y)}\\

\end{eqnarray}\)

が成り立つとき、\(f\) を体 \(\bs{F}\) の自己同型写像という。

体 \(\bs{F}\) の部分集合である有理数体 \(\bs{Q}\) の元、\(a\) に対しては、

\(f(a)=a\)

である。つまり、有理数は自己同型写像で不変である。

この定義でわかるように、自己同型写像とは、四則演算してから写像しても、写像してから四則演算しても同じになる写像です。このことを簡潔に、四則演算を保存する写像と表現します。なお、定義にある「1対1写像」とは、

| \(x\neq y\) なら \(f(x)\neq f(y)\) | |

| 任意の \(y\) について \(f(x)=y\) となる \(x\) がある |

\(f(x+y)=f(x)+f(y)\) において \(x=0,\:y=0\) とすると、

\(f(0+0)=f(0)+f(0)\)

\(f(0)=f(0)+f(0)\)

なので、

\(f(0)=0\)

です。また、\(f(xy)=f(x)f(y)\) において \(x=1,\:y=1\) とすると、

\(f(1\cdot1)=f(1)f(1)\)

\(f(1)=f(1)f(1)\)

となり、\(f(1)=0\) か \(f(1)=1\) です。しかし \(f(1)=0\) とすると \(f(0)=0\) かつ \(f(1)=0\) となってしまい、\(f\) が「1対1写像である」という定義に反します。従って、

\(f(1)=1\)

です。次に、\(n\) を整数とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(n)&=f(\:\overbrace{1+1+\cd+1}^{1をn 個加算}\:)\\

&&&=f(1)+f(1)+\cd+f(1)\\

&&&=nf(1)=n\\

\end{eqnarray}\)

なので、

\(f(n)=n\)

です。任意の有理数 \(a\) は、2つの整数 \(n(\neq0),\:m\) を用いて、

\(a=\dfrac{m}{n}\)

と表されるので、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(a)&=f\left(\dfrac{m}{n}\right)=\dfrac{f(m)}{f(n)}=\dfrac{m}{n}\\

&&&=a\\

\end{eqnarray}\)

となり、有理数は自己同型写像で不変である(=自己同型写像は有理数を固定する)ことがわかります。

どんな体においても恒等写像 \(e\) は常に自己同型写像です。従って「すべての自己同型写像が有理数に対しては恒等写像として働く」ということは、「有理数体 \(\bs{Q}\) の自己同型写像は恒等写像 \(e\) しかない」ことになります。

しかし、\(\bs{Q}\) の代数拡大体 \(\bs{F}\) については、\(e\) を含む複数個の自己同型写像があります。そして、この複数個の自己同型写像の集合は群になり、それがガロア群です。具体的な例で説明します。

ガロア群の例

\(x^2-2=0\)

上で説明したように、この方程式に対応したガロア拡大体は \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) であり、 \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) の任意の元 \(x\) は、

\(x=a+b\sqrt{2}\:\:(a,b\in\bs{Q})\)

と表せます。ここで写像 \(\sg\) を「\(\sqrt{2}\) を \(-\sqrt{2}\) に置き換える写像」つまり、

\(\sg\::\:\sqrt{2}\:\longmapsto\:-\sqrt{2}\)

と定義します。これを、

\(\sg(\sqrt{2})=-\sqrt{2}\)

と表記します。この定義によって \(\sg\) は \(\bs{Q}(\sqrt{2})\) の自己同型写像になります。

そのことを確認しますが、記述を見やすくするため \(a,\:b\) を変数ではなく具体的な数値で書きます。もちろん、一般性を失わないようにする前提です。

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:x&=2+3\sqrt{2}\\

&&\:\:y&=5-4\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg(x+y)&=\sg(7-\sqrt{2})=7+\sqrt{2}\\

&&\:\:\sg(x)+\sg(y)&=(2-3\sqrt{2})+(5+4\sqrt{2})\\

&&&=7+\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

なので、\(\sg\)は加算を保存しています。減算についても同じです。また、

\(\sg(xy)\)

\(=\sg(2\cdot5-3\cdot4\cdot2+3\cdot5\sqrt{2}-2\cdot4\sqrt{2})\)

\(=\sg(-14+7\sqrt{2})\)

\(=-14-7\sqrt{2}\)

\(\sg(x)\sg(y)\)

\(=(2-3\sqrt{2})(5+4\sqrt{2})\)

\(=2\cdot5-3\cdot4\cdot2-3\cdot5\sqrt{2}+2\cdot4\sqrt{2}\)

\(=-14-7\sqrt{2}\)

なので、\(\sg\) は乗算を保存します。さらに、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\dfrac{x}{y}&=\dfrac{2+3\sqrt{2}}{5-4\sqrt{2}}\\

&&&=\dfrac{(2+3\sqrt{2})(5+4\sqrt{2})}{(5-4\sqrt{2})(5+4\sqrt{2})}\\

&&&=\dfrac{10+24+(8+15)\sqrt{2}}{25-32}\\

&&&=-\dfrac{34}{7}-\dfrac{23}{7}\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

なので、

\(\sg\left(\dfrac{x}{y}\right)=-\dfrac{34}{7}+\dfrac{23}{7}\sqrt{2}\)

です。一方、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\dfrac{\sg(x)}{\sg(y)}&=\dfrac{2-3\sqrt{2}}{5+4\sqrt{2}}\\

&&&=\dfrac{(2-3\sqrt{2})(5-4\sqrt{2})}{(5+4\sqrt{2})(5-4\sqrt{2})}\\

&&&=\dfrac{10+24+(8+15)\sqrt{2}}{25-32}\\

&&&=-\dfrac{34}{7}+\dfrac{23}{7}\sqrt{2}\\

\end{eqnarray}\)

です。従って、

\(\sg\left(\dfrac{x}{y}\right)=\dfrac{\sg(x)}{\sg(y)}\)

となって、除算も保存しています。以上は具体的数値での計算ですが、\(a,\:b\) を変数としても成り立つことは、上の計算プロセスを追ってみると分かります。

このようになる理由は、\(\bs{\sg}\) が 方程式の解を、解のどれかに置き換える写像だからです。つまり、\(x^2-2=0\) の解は \(\sqrt{2}\) と \(-\sqrt{2}\) ですが、

\(\sg(\phantom{-}\sqrt{2})=-\sqrt{2}\)

\(\sg(-\sqrt{2})=\phantom{-}\sqrt{2}\)

となります。ここで「解を、解のどれかに置き換える」という表現は「解を自分自身に置き換える」ことも含みます。

このことは、\(x^2-2=0\) という "特別な" 方程式だけでなく、一般の2次方程で成り立ちます。2次方程式、

\(x^2+px+q=0\)

の解を \(\al,\:\beta\) とし、共に有理数ではないとします(\(\al,\:\beta\notin\bs{Q}\))。\(\bs{Q}\) の代数拡大体、\(\bs{Q}(\al,\beta)\) の自己同型写像を \(\sg\) とします。\(\al\) は、

\(\al^2+p\al+q=0\)

を満たしますが、この式の両辺に対して \(\sg\) による写像を行うと、

\(\sg(\al^2+p\al+q)=\sg(0)\)

\(\sg(\al)^2+p\sg(\al)+q=0\)

となります。\(\sg\) は四則演算を保存し、また \(\sg(0)=0\) だからこうなります。ということは、\(\sg(\al)\) は元の2次方程式の解です。従って、

\(\sg(\al)=\al\)

\(\sg(\al)=\beta\)

のどちらかです。\(\beta\) についても全く同じことが言えて、

\(\sg(\beta)=\beta\)

\(\sg(\beta)=\al\)

のどちらかです。従って \(\bs{Q}(\al,\beta)\) の自己同型写像 は、

\(e\)(恒等写像)

\(\sg(\al)=\beta\) となる写像

の2種類です。ここで、\(\sg\) を \(\sg(\al)=\beta\) となる写像と規定すると、必然的に \(\sg(\beta)=\al\) になります。なぜなら、もし \(\sg(\beta)=\beta\) だとすると、\(\sg(\al)=\beta\) かつ \(\sg(\beta)=\beta\) になり、\(\sg\) が1対1写像であるという、そもそもの自己同型写像の定義に反するからです。2次方程式の解による代数拡大体の自己同型写像は、恒等写像と「2つの解を入れ替える写像」の2つです。

ここで、自己同型写像 \(e,\:\sg\) の集合を \(G\) とします。つまり、

\(G=\{e,\:\sg\}\)

です。そうすると、\(G\) は群になります。\(e\) という恒等写像があり、

\(\sg^2(\al)=\sg(\sg(\al))=\sg(\beta)=\al\)

なので、

\(\sg^2=e\)

\(\sg^{-1}=\sg\)

となって、逆元があるからです。この \(G\) が \(\bs{Q}(\al,\beta)\) のガロア群です。しかもこのガロア群は、\(\sg\) の(群の要素としての)累乗をとっていくと、

\(\sg,\:\sg^2=e,\:\sg^3=\sg,\:\sg^4=e,\:\cd\)

というように1つの元を出発点として巡回します。このような群を巡回群(cyclic group)といいます。この場合、\(G\) は位数 \(2\) の巡回群です。位数 \(2\) の巡回群を \(C_2\) と表現します。

\(C_2\) は \(\sg,\:e,\:\sg,\:e,\:\cd\) と、2つの元が交互に現れるだけなので、"巡回感" が薄いかもしれませんが、位数 \(3\) の巡回群(\(C_3\))になると "巡回してる感" が出てきます。それが次の方程式の例です。

\(x^3-3x+1=0\)

|

\(f(x)=x^3-3x+1\)

とします。

| \(f(\phantom{-}2)\) | \(=\phantom{-}3\) | |

| \(f(\phantom{-}1)\) | \(=-1\) | |

| \(f(\phantom{-}0)\) | \(=\phantom{-}1\) | |

| \(f(-1)\) | \(=\phantom{-}3\) | |

| \(f(-2)\) | \(=-1\) |

| \(\phantom{-}1\) | \( < \al< \phantom{-}2\) | |

| \(\phantom{-}0\) | \( < \beta< \phantom{-}1\) | |

| \(-2\) | \( < \gamma< -1\) |

\(x=2\mr{cos}\theta\:\:(0\leq\theta\leq\pi)\)

とおいて \(x\) から \(\theta\) へ変数を変換すると、

\(f(x)=8\mr{cos}^3\theta-6\mr{cos}\theta+1\)

となります。ここで3倍角の公式、

\(\mr{cos}3\theta=4\mr{cos}^3\theta-3\mr{cos}\theta\)

を使うと、

\(f(x)=2\mr{cos}3\theta+1\)

となります。このことから \(f(x)=0\) の解は、

\(2\mr{cos}3\theta+1=0\)

\(\mr{cos}3\theta=-\dfrac{1}{2}\:\:(0\leq3\theta\leq3\pi)\)

を満たします。従って、

| \(3\theta\) | \(=\dfrac{2\pi}{3},\:\dfrac{4\pi}{3},\:\dfrac{8\pi}{3}\) | |

| \(\theta\) | \(=\dfrac{2\pi}{9},\:\dfrac{4\pi}{9},\:\dfrac{8\pi}{9}\) |

\(\al=2\mr{cos}\dfrac{2\pi}{9}=2\mr{cos}\theta_0\)

\(\beta=2\mr{cos}\dfrac{4\pi}{9}=2\mr{cos}2\theta_0\)

\(\gamma=2\mr{cos}\dfrac{8\pi}{9}=2\mr{cos}4\theta_0\)

\((\theta_0=\dfrac{2\pi}{9})\)

が求まります。なお、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\al&=2\mr{cos}\dfrac{2\pi}{9}=2\mr{cos}(2\pi-\dfrac{2\pi}{9})\\

&&&=2\mr{cos}\dfrac{16\pi}{9}=2\mr{cos}8\theta_0\\

\end{eqnarray}\)

です。ここで倍角の公式、

\(\mr{cos}2\theta=2\mr{cos}^2\theta-1\)

を使うと、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\beta&=2\mr{cos}2\theta_0=2(2\mr{cos}^2\theta_0-1)\\

&&&=4\mr{cos}^2\theta_0-2=\al^2-2\\

\end{eqnarray}\)

となります。同様にして、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\gamma&=2\mr{cos}4\theta_0=\beta^2-2\\

&&&=(\al^2-2)^2-2\\

&&\:\:\al&=2\mr{cos}8\theta_0=\gamma^2-2\\

&&&=(\beta^2-2)^2-2\\

\end{eqnarray}\)

です。また、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\beta&=\al^2-2\\

&&&=(\gamma^2-2)^2-2\\

\end{eqnarray}\)

であることも分かります。従って、

\(\beta=\al^2-2\)

\(\gamma=\beta^2-2\)

\(\al=\gamma^2-2\)

となり、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) のどれか一つの加減乗除で他の2つが表現できることになります。方程式 \(x^3-3x+1=0\) は、3つの解の間に "特別な関係" があります。

ここまで、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) を求めると言っても三角関数で表示しただけであり、四則演算とべき根で表したわけではありません。しかし、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) の "特別な関係" を使ってガロア群を求めることができます。それが次です。

\(\bs{Q}\) に \(x^3-3x+1=0\) の3つの解、\(\al,\:\beta,\:\gamma\) を添加した代数拡大体 \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) を調べます。\(\al,\:\beta,\:\gamma\) のどれか一つの加減乗除で他の2つが表現できるので、

\(\bs{Q}(\al,\:\beta,\:\gamma)=\bs{Q}(\al)=\bs{Q}(\beta)=\bs{Q}(\gamma)\)

です。以下、\(\bs{Q}(\al)\) で語ることにすると、\(\bs{Q}(\al)\) の任意の元 \(x\) は、

\(x=a\al^2+b\al+c\:\:(a,b,c\in\bs{Q})\)

という "標準形" で表されます。なぜなら、\(\al^3-3\al+1=0\)、つまり\(\al^3=3\al-1\) という関係があるので、四則演算の結果で現れる \(\al^3\) 以上の項は \(\al^2\) 以下に「次数下げ」ができるからです。

"標準形" で表現できる数が、加算、減算、乗算で閉じていることは明白でしょう。乗算の結果も「次数下げ」で "標準形" になります。除算が問題ですが、例えば、\(x=\al^2+\al+1\) の場合、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\dfrac{1}{x}&=\dfrac{1}{\al^2+\al+1}\\

&&&=-\dfrac{3}{19}\al^2-\dfrac{2}{19}\al+\dfrac{14}{19}\\

\end{eqnarray}\)

というように "分母の有理化" ができるので、除算でも閉じています。この有理化の例を検算してみると、

(\(\al^2+\al+1)(-3\al^2-2\al+14)\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\: &=&-3\al^4-2\al^3+14\al^2-3\al^3-2\al^2+14\al\\

&&&& -3\al^2-2\al+14\\

&&&=&-3\al^4-5\al^3+9\al^2+12\al+14\\

&&&=&-3\al(\al^3-3\al+1)-5\al^3+15\al+14\\

&&&=&-5(\al^3-3\al+1)+19\\

&&&=&19\\

\end{eqnarray}\)

となって、正しい結果です。この検算で分かるように、分母の有理化は \(\al\) が方程式の解であること、つまり \(\al^3-3\al+1=0\) という関係だけをもとにしています。もちろん、\(x=a\al^2+b\al+c\) という任意の数で分母の有理化が可能です(ややこしい式になりますが)。このように、\(\bs{Q}(\al)=\bs{Q}(\al,\:\beta,\:\gamma)\) は体の定義を満たすことが確認できました。

次に \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)=\bs{Q}(\al)\) の自己同型写像を調べます。自己同型写像は、方程式の解を、解のどれかに移します。そこで \(\al\) に作用する自己同型写像を考えると、これには3つあります。

\(\sg_0(\al)=\al\)

\(\sg_1(\al)=\beta\)

\(\sg_2(\al)=\gamma\)

の \(\sg_0,\:\sg_1,\:\sg_2\) です。\(\sg_1\) は、\(\beta=\al^2-2\) なので、

\(\sg_1(\al)=\al^2-2\)

であり、\(\al\) を \(\al^2-2\) に置き換える写像です。

ここで \(\al\) に \(\sg_1\) を2回作用させると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_1^{\:2}(\al)&=\sg_1(\sg_1(\al))\\

&&&=\sg_1(\al^2-2)\\

&&&=\sg_1(\al)^2-\sg_1(2)\\

&&&=\beta^2-2=\gamma\\

\end{eqnarray}\)

となります。つまり、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_2(\al)&=\gamma\\

&&\:\:\sg_1^{\:2}(\al)&=\gamma\\

\end{eqnarray}\)

なので、

\(\sg_1^{\:2}=\sg_2\)

であることが分かります。

次に、\(\sg_1\) を \(\beta\) に作用させてみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_1(\beta)&=\sg_1(\sg_1(\al))\\

&&&=\sg_1^{\:2}(\al)\\

&&&=\sg_2(\al)=\gamma\\

\end{eqnarray}\)

となります。また \(\sg_1\) を \(\gamma\) に作用させると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_1(\gamma)&=\sg_1(\beta^2-2)\\

&&&=\sg_1(\beta)^2-\sg_1(2)\\

&&&=\gamma^2-2=\al\\

\end{eqnarray}\)

となります。

\(\sg_2\) についても同様の計算をしてみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_2(\beta)&=\sg_1^{\:2}(\beta)\\

&&&=\sg_1(\sg_1(\beta))\\

&&&=\sg_1(\gamma)=\al\\

&&\:\:\sg_2(\gamma)&=\sg_1^{\:2}(\gamma)\\

&&&=\sg_1(\sg_1(\gamma))\\

&&&=\sg_1(\al)=\beta\\

\end{eqnarray}\)

です。

さらに、\(\sg_0(\al)=\al\) である \(\sg_0\) については、\(\beta\) と \(\gamma\) が \(\al\) の式で表されているので \(\sg_0(\beta)=\beta\)、\(\sg_0(\gamma)=\gamma\) であり、また、自己同型写像は有理数を固定するので、\(\sg_0\) は \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) のすべての元を固定する恒等写像 \(e\) です。

まとめると、\(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) の自己同型写像は、\(e,\:\sg_1,\:\sg_2\) の3つになります。この3つは、

\(e\::\) 恒等写像

\(\sg_1(\al)=\beta\)、\(\sg_1(\beta)=\gamma\)、\(\sg_1(\gamma)=\al\)

\(\sg_2(\al)=\gamma\)、\(\sg_2(\beta)=\al\)、\(\sg_2(\gamma)=\beta\)

というように、\(x^3-3x+1=0\) の3つの解を入れ替えます。また、

\(\sg_1\sg_2=\sg_2\sg_1=e\)

\(\sg_1^{-1}=\sg_2,\:\:\sg_2^{-1}=\sg_1\)

であることも分かりました。

解の入れ替えは他に3種が考えられます。つまり一つの解を固定し他の2つを入れ替える写像\(\cdot\)3種ですが、一つの解で他の2つの解が表されているので、一つの解を固定する写像は全部の解を固定します。「一つの解を固定し、他の2つを入れ替える写像」は、この方程式の場合は存在しません。従って、\(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) の自己同型写像は、\(e,\:\sg_1,\:\sg_2\) の3つがすべてです。

\(G=\{e,\:\sg_1,\:\sg_2\}\) とすると、\(G\) は \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) のガロア群になります。しかも \(\sg_2=\sg_1^{\:2}\)、\(\sg_2\sg_1=\sg_1^{\:3}=e\) の関係があります。ここで \(\sg_1\) をあらためて \(\sg\) と書くと、

\(G=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) |

が \(\bs{Q}(\al,\beta,\gamma)\) のガロア群です。\(\sg\) は、

\(\begin{eqnarray}

&&\sg\:: &\al\longmapsto\beta\\

&&&\beta\longmapsto\gamma\\

&&&\gamma\longmapsto\al\\

\end{eqnarray}\) |

で定義される自己同型写像です。

この \(G\) は位数 \(3\) の巡回群(\(C_3\) で表される)です。そして、ガロア群が巡回群であるというのが、方程式が可解であるための条件の一つなのです。

ちなみに、数式処理ソフトウェアを使って \(x^3-3x+1=0\) の解のうちの最大である \(\al\) を計算してみると、

\(\al=1.53208888623796\) ・・・

です。一方、3次方程式の根の公式を使って \(\al\) の厳密解を求めると、

\(\al=\sqrt[3]{-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{-3}}{2}}+\sqrt[3]{-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{-3}}{2}}\)

となります。\(\sqrt{3}\:i\) と書かずにあえて \(\sqrt{-3}\) としました。この式はこれ以上簡略化できないし、また根号の中のマイナスを無くした表現にもできません。

つまり \(\al\) は、正真正銘の正の実数であるにもかかわらず、代数的に(=四則演算とべき根で)表そうとすると虚数を登場させざるを得ないわけです。

ただし、3次方程式の実数解のすべてに虚数 \(i\) が登場するわけではありません。3次方程式の実数解は、\(i\) なしで表わされるものと、\(i\) が必須の場合があります。このことは、任意の3次方程式の解を表わす公式には必ず \(\bs{i}\) が含まれることを意味します。

数学史をみると、そもそも虚数の必要性が認識されたのは3次方程式の解の表現からでした。そして、ガロア理論によると \(\bs{\sqrt{-3}=\sqrt{3}\:i}\) が現れるのは必然なのです。その理由はガロア理論の全体を理解することでわかります。

自己同型写像は方程式の解を入れ替えます("入れ替えない" を含む)。一般の3次方程式の場合、この入れ替えは \(3\:!\:=\:6\) 通りあります。解を \(1\:2\:3\) の文字で表すと、

| \(1\:2\:3\) | \(\longmapsto\:1\:2\:3\) | |

| \(\longmapsto\:2\:3\:1,\:\:3\:1\:2\) | ||

| \(\longmapsto\:1\:3\:2,\:\:3\:2\:1,\:\:2\:1\:3\) |

\(x^3-2=0\)

この方程式を解くため「\(1\) の原始 \(3\)乗根」を定義します(一般には、\(\bs{1}\) の原始\(\bs{n}\)乗根)。「\(1\) の原始 \(3\)乗根」とは、3乗して初めて \(1\) になる数です。これは \(x^3-1=0\) の根ですが、

\(x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)\)

と因数分解できるので、\(1\) の原始 \(3\)乗根は2次方程式、

\(x^2+x+1=0\)

の、2つある解の両方です。そのどちらか一方を \(\omega\) とすると \(\omega^2\) も2次方程式を満たす原始 \(3\)乗根です。\(\omega,\:\omega^2\) を具体的に書くと、

| \(\omega\) | \(=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}\) | |

| \(\omega^2\) | \(=\dfrac{-1-\sqrt{3}i}{2}\) |

\(1,\:\:\omega,\:\:\omega^2\)

です。

|

\(x^3-2=0\)

\(\left(\dfrac{x}{\sqrt[3]{2}}\right)^3=1\)

\(\dfrac{x}{\sqrt[3]{2}}=1,\:\:\omega,\:\:\omega^2\)

\(x=\sqrt[3]{2},\:\:\sqrt[3]{2}\omega,\:\:\sqrt[3]{2}\omega^2\)

と求まります。以降、\(\al=\sqrt[3]{2}\) とします。方程式 \(x^3-2=0\) の3つの解は、

\(\al,\:\:\al\omega,\:\:\al\omega^2\)

であり、これらを含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体は、

\(\bs{Q}(\al,\:\al\omega,\:\al\omega^2)=\bs{Q}(\omega,\:\al)\)

です。この体のガロア群を調べます。

まず、写像 \(\tau\) を、

\(\tau(\omega)=\omega^2,\:\:\tau(\al)=\al\)

で定義される写像とします。この \(\tau\) は、

\(\tau(\al\omega)=\al\tau(\omega)=\al\omega^2\)

\(\tau(\al\omega^2)=\al\tau(\omega^2)=\al\omega^4=\al\omega\)

と、\(\al\omega\) と \(\al\omega^2\) を入れ替える自己同型写像です。\(\tau^2=e\) なので、

\(\{e,\:\tau\}\)

は位数 \(2\) の巡回群(\(C_2\))です。

次に、写像 \(\sg\) を、

\(\sg_i(\al)=\al\omega^i\:\:(i=0,1,2)\)

\(\sg_i(\omega)=\omega\)

と定義します。すると、

| \(\sg_0(\al)\) | \(=\al\) | |

| \(\sg_0(\al\omega)\) | \(=\al\omega\) | |

| \(\sg_0(\al\omega^2)\) | \(=\al\omega^2\) | |

| \(\sg_1(\al)\) | \(=\al\omega\) | |

| \(\sg_1(\al\omega)\) | \(=\al\omega^2\) | |

| \(\sg_1(\al\omega^2)\) | \(=\al\omega^3=\al\) | |

| \(\sg_2(\al)\) | \(=\al\omega^2\) | |

| \(\sg_2(\al\omega)\) | \(=\al\omega^3=\al\) | |

| \(\sg_2(\al\omega^2)\) | \(=\al\omega^4=\al\omega\) |

\(\sg_1^{\:2}=\sg_2\)

\(\sg_1^{\:3}=\sg_0\)

であることもわかります。\(\sg_0\) は恒等写像です。改めて、

\(\sg_0=e\)

\(\sg_1=\sg\)

と書くと、

\(\sg_i=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\)

であり、これは位数 \(3\) の巡回群(\(C_3\))です。

次に \(\{e,\:\tau\}\) の上に \(\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) を組み合わせた集合、\(G\) を、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:G&=\{\:\{e,\:\sg,\:\sg^2\}e,\:\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\tau\}\\

&&&=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\\

\end{eqnarray}\)

と定義します。\(\sg\)、\(\tau\) の演算は右から順に行います。この \(G\) には恒等写像=単位元 \(e\) があり、次のように群の条件を満たします。

演算で閉じている

\(G\) は「写像を続けて行う」という演算に関して閉じています。なぜなら、\(\sg\) も \(\tau\) も3つの解を入れ替える写像であり、いくら続けてやっても3つの解を入れ替えることに変わりないからです。また3つの解を入れ替える写像は最大6つですが、\(G\) の位数は \(6\) であり、要素同士を演算すると \(G\) のどれかになります。

逆元がある

\(\sg\) と \(\tau\) の定義から

| \(\sg^{-1}\) | \(=\sg^2\) | |

| \((\sg^2)^{-1}\) | \(=\sg\) | |

| \(\tau^{-1}\) | \(=\tau\) |

| \(\tau\sg(\al)\) | \(=\tau(\al\omega)\) | \(=\al\omega^2\) | |

| \(\tau\sg(\al\omega)\) | \(=\tau(\al\omega^2)\) | \(=\al\omega^4=\al\omega\) | |

| \(\tau\sg(\al\omega^2)\) | \(=\tau(\al\omega^3)\) | \(=\tau(\al)=\al\) |

| \(\sg^2\tau(\al)\) | \(=\sg^2(\al)=\sg(\sg(\al))\) | |

| \(=\sg(\al\omega)=\al\omega^2\) | ||

| \(\sg^2\tau(\al\omega)\) | \(=\sg^2(\al\omega^2)=\sg(\sg(\al\omega^2))\) | |

| \(=\sg(\al\omega^3)=\sg(\al)=\al\omega\) | ||

| \(\sg^2\tau(\al\omega^2)\) | \(=\sg^2(\al\omega^4)=\sg^2(\al\omega)\) | |

| \(=\sg(\sg(\al\omega))=\sg(\al\omega^2)\) | ||

| \(=\al\omega^3=\al\) |

\(\sg\) と \(\tau\) は可換ではなく、

\(\tau\sg\neq\sg\tau\)

です。しかし、上の計算で分かるように、

\(\tau\sg=\sg^2\tau\)

という関係が成り立っています。いわば "弱い可換性" です。これを "弱可換性" と呼ぶことにします(ここだけの用語です)。この弱可換性を使って計算すると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(\sg\tau)(\sg\tau)&=\sg(\tau\sg)\tau=\sg(\sg^2\tau)\tau\\

&&&=\sg^3\tau^2=e\\

&&\:\:(\sg^2\tau)(\sg^2\tau)&=\sg^2(\tau\sg)(\sg\tau)\\

&&&=\sg^2(\sg^2\tau)(\sg\tau)\\

&&&=\sg^4(\tau\sg)\tau=\sg^4(\sg^2\tau)\tau\\

&&&=\sg^6\tau^2=e\\

\end{eqnarray}\)

となります。つまり、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(\sg\tau)^{-1}&=\sg\tau\\

&&\:\:(\sg^2\tau)^{-1}&=\sg^2\tau\\

\end{eqnarray}\)

となって、すべての元の逆元が存在することが分かりました。以上により \(G\) は群であり、方程式 \(x^3-2=0\) の3つの解を含む代数拡大体、\(\bs{Q}(\omega,\al)\:\:(\al=\sqrt[3]{2})\) のガロア群は \(G\) です。

\(G\) の元が3つの解をどのように入れ替えるかをまとめます。3つの文字 \(1\:2\:3\) を使って、

\(1\::\:\al\)、 \(2\::\:\al\omega\)、 \(3\::\:\al\omega^2\) |

\(G=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\) \(\begin{eqnarray} &&e &:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:1\:2\:3\\ &&\sg&:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:2\:3\:1\\ &&\sg^2 &:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:3\:1\:2\\ &&\tau&:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:1\:3\:2\\ &&\sg\tau&:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:2\:1\:3\\ &&\sg^2\tau&:\:1\:2\:3\:\longmapsto\:3\:2\:1\\ \end{eqnarray}\) |

となり、これは正3角形の対称移動の群(3次の2面体群)と同じものです。

しかし重要なことは、\(G\) が \(\{e,\:\tau\}\) と \(\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) という2つの巡回群の "2階建て構造" になっていることです。"2階建て構造" というのはここだけの言葉で、数学用語ではありません。数学的にきっちりとした定義は別途行います。

実は、方程式の解を含む代数拡大体のガロア群が "巡回群の2階建て構造" のときも、方程式は可解になります。このことをより正確に言うと以下のようになります。

可解群

方程式 \(x^3-2=0\) のガロア群、

\(G=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\)

の性質をさらに調べます。この中の、\(\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) は、それだけで群を構成しています。つまり \(G\) の部分群(subgroup)です。これに \(H\) という名前をつけて、

\(H=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\)

とします。この \(H\) に左から \(\tau\) をかけて \(\tau H\) を作ります。\(\tau H\) とは、\(H\) のすべての元に左から \(\tau\) をかけた集合の意味です。弱可換性である \(\tau\sg=\sg^2\tau\) に注意して \(\tau H\) を計算してみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau H&=\{\tau,\:\tau\sg,\:\tau\sg^2\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^2\tau\sg\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^4\tau\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg\tau\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg\tau,\:\sg^2\tau\}\\

&&&=H\tau\\

\end{eqnarray}\)

となります。つまり、

\(\tau H=H\tau\)

です。さらに、この式に左から \(\sg\) をかけると、

\(\sg\tau H=\sg H\tau\)

ですが、\(H\) のすべての元は \(\sg\) で表現できるので、\(\sg H=H\sg\) です。従って、

\(\sg\tau H=H\sg\tau\)

です。同様にして、

\(\sg^2\tau H=H\sg^2\tau\)

も分かります。つまり、

任意の \(\bs{G}\) の元 \(\bs{x\in G}\) について、\(\bs{xH=Hx}\) が成り立つ

わけです。このような性質をもつ部分群 \(H\) を、\(G\) の正規部分群(normal subgroup)と言います。ちなみに \(\{e,\:\tau\}\) も \(G\) の部分群(=巡回群)ですが、\(\sg\tau\neq\tau\sg\) なので、これは \(G\) の正規部分群ではありません。

上の例の場合、\(H\) は巡回群でしたが、\(\{e,\:\tau\}\) がそうであるように、巡回群だからといって正規部分群になるわけではありません。正規部分群はあくまで \(G\)(全体)と \(H\)(部分)の関係性に依存します。正規部分群が巡回群のこともある、というのが正しい認識です。

正規部分群 \(H\) の任意の元 \(h\) は、\(G\) の任意の元 \(x\) と可換ではありません。しかし、\(H\) の別の元 \(h\,'\) との間で \(xh=h\,'x\) が成り立ちます。つまり \(H\) は、\(G\) の任意の元とグループとして可換なのです。\(H\) の元は \(G\) の任意の元と弱い可換性がある、ともいえるでしょう。

そこで、方程式の可解性と正規部分群の関係です。\(x^3-2=0\) のガロア群のところで、

方程式の解を含む代数拡大体のガロア群が "巡回群の2階建て構造" のとき、方程式は可解になる

としました。しかしこれは少々曖昧な表現で、正確には、

方程式の解を含む代数拡大体のガロア群が "巡回群と正規部分群の2階建て構造" のときに方程式は可解になる。ただしその正規部分群が巡回群であること

です。そして、上の言い方の最後、「ただしその正規部分群が巡回群であること」の部分は、必ずしも巡回群でなくてもよいのです。つまり、ガロア群が "巡回群と正規部分群Aの2階建て構造" であり、その "正規部分群Aが、巡回群と正規部分群B(=巡回群)の2階建て構造" でもよいのです。いわば、正規部分群を介した巡回群の入れ子構造です。この入れ子の "深さ" は何段階でもかまいません。"正規部分群を介する" のは多段階でもよい。まとめると、

方程式の解を含む代数拡大体のガロア群が、正規部分群を介した "巡回群の入れ子構造" になっているとき、方程式は可解である

わけです。この正規部分群という概念が、ガロア理論の最大のキモです。先ほどの例の正規部分群 \(H=\{e,\:\sg,\:\sg^2\}\) は巡回群でしたが、一般に正規部分群は巡回群ではありません。そのため、"正規部分群を介した巡回群の入れ子構造" が重要な意味をもつのです。

方程式 \(x^3-3x+1=0\) のところで書いたように、ガロア群が巡回群であれば方程式は可解でした。ここまでのことを踏まえて可解群の定義をすると、

ガロア群が、巡回群か、正規部分群を介した巡回群の入れ子構造のとき、その群を可解群という

となります。可解群とは "ほぼ巡回群" であり、"広義の巡回群" だとも言えるでしょう。巡回群は、一つの元の演算だけで群のすべての元が作り出せるという "最もシンプルな" 群です。可解群は巡回群より広い概念ですが、"かなりシンプルな" 群です。このかなりのシンプルさが方程式の可解性と関わっているのです。

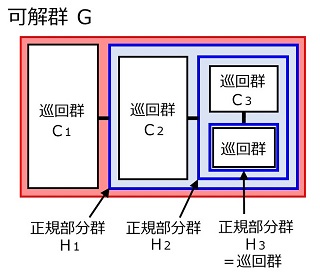

|

正規部分群を介した巡回群の入れ子構造 |

可解群の「正規部分群を介した巡回群の入れ子構造」のイメージを図にしたものである。入れ子の深さは何段階でもよく、最後は正規部分群=巡回群で終わる。数学的には、巡回群 \(C_1\) は、\(C_1=G/H_1\) で定義される剰余群(商群)であり、また \(C_2=H_1/H_2\)、\(C_3=H_2/H_3\) である。各段階で剰余群が巡回群になるのが「入れ子構造」の条件である。 可解群は、方程式とは関係なく、純粋に群の構造として定義できる。ガロア理論では「方程式の解が四則演算とべき根で記述できるか」という問題が、群の構造の議論に置き換えられている。なお、この図はあくまでイメージであり、可解群の正確な定義は別途行う(第6章)。 |

可解群という概念は、ガロア群とは関係なく純粋に群の特性として定義することが可能です。もちろん可解というネーミングでわかるように、方程式の可解性と直結しています。なお、可解群の数学的に厳密な定義は別途きちっとやります(第6章)。

1.4 可解性の必要十分条件

ガロア理論は、

| 方程式の解の特性を「方程式の解を含む体の性質」で語る | |

| 「方程式の解を含む体の性質」を「体に付随した群=ガロア群の性質」で語る |

可解性の必要条件

\(n\)次方程式 \(f(x)\) の解を\(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。

もし、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{L}\) に至る "べき根拡大体" の列、

\(\bs{Q}=\bs{F}_0\subset\bs{F}_1\subset\bs{F}_2\subset\cd\subset\bs{F}_m=\bs{L}\)

があるとしたら、\(\bs{L}\) のガロア群は可解群である。

なぜそう言えるのかの証明は、かなりのステップが必要です。それは別途やりますが、ここで重要なのは上の定理の対偶です。上の定理の対偶は、

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。

もし、\(\bs{L}\) のガロア群が可解群でなければ、\(\bs{Q}\) から始まって \(\bs{L}\) に至る "べき根拡大体" の列、

\(\bs{Q}=\bs{F}_0\subset\bs{F}_1\subset\bs{F}_2\subset\cd\subset\bs{F}_m=\bs{L}\)

は存在しない。

となります。\(\bs{\bs{Q}}\) から始まるべき根拡大の連続で \(\bs{\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)}\) に到達できないということは、すなわち \(\bs{\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n}\) が四則演算とべき根では表現できないということに他なりません。ガロア群が可解群ということが、方程式が "代数的に解ける" ための必要条件なのです。

2・3・4次方程式のガロア群はすべて可解群ですが、5次方程式のガロア群は可解群であるものとそうでないものがあります。だから5次方程式の解の公式(=あらゆる5次方程式に通用する公式)はないのです。

ここで定義を振り返ってみると、可解群は、巡回群か、正規部分群を介した巡回群の入れ子構造の群でした。方程式の "解ける解けない" が問題になるのは5次方程式です。実は、可解な5次方程式のガロア群は、巡回群か "巡回群と正規部分群(=巡回群)の2階建て" です(そのような5次方程式もかなりのレア・ケースですが)。可解な5次方程式を考える限り、"正規部分群を介した巡回群の入れ子構造" の "入れ子" は、1段階の非常にシンプルなものに過ぎないのです。

しかし、ある5次方程式が可解でないことを証明するには正規部分群が威力を発揮します。つまり、その5次方程式のガロア群に "正規部分群を介した巡回群の入れ子構造"がないことを言えばよいのですが、そもそも正規部分群がないことを証明してしまえば、その5次方程式は可解ではなくなるからです。そして実際に、ある特定の5次方程式が可解でないことの証明に使われるのは、その5次方程式のガロア群に正規部分群がないということなのです。先ほど「正規部分群という概念がガロア理論の最大のキモ」としたのは、そういう意味を含みます。

可解性の十分条件

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。また、\(1\) の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) とする。

\(\bs{L}\) のガロア群が可解群であれば、\(\bs{Q}(\zeta)\) から始まって \(\bs{L}\) に至る "べき根拡大体" の列、

\(\bs{Q}(\zeta)=\bs{F}_0\subset\bs{F}_1\subset\bs{F}_2\subset\cd\subset\bs{F}_m=\bs{L}\)

が存在する。

なぜそう言えるのか、また、なぜここに突然 \(1\) の原始\(n\)乗根が登場するのかは、別途厳密に証明します。この定理で言えることは、「ガロア群が可解群であれば、\(n\)次方程式の解は、有理数と \(\zeta\) の四則演算・べき根の組み合わせで表現できる」ということです。

ここで \(1\) の原始 \(n\)乗根である \(\zeta\) が問題になります。実は、\(1\) の原始 \(n\)乗根は有理数の四則演算とべき根で表現できることがガロア理論とは無関係に証明できます(その証明も別途やります。ガロア理論で証明することもできます)。従って、方程式は可解なのです。

方程式が代数的に解けるキーワードは可解群です。巡回群は代表的な可解群であり、ガロア群が巡回群だと方程式をべき根で解く手法が存在します。ガロア群が巡回群の入れ子構造でも、その手法を多段階に使うことによって、\(\bs{Q}\) から始まるべき根拡大の系列で方程式の解を含む代数拡大体に到達できます。可解性の十分条件の証明は、そのような組み立てになっています。

以上の必要条件と十分条件を組み合わせると、以下が言えます。

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) の解を \(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とし、これらの解を含む \(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{L}=\bs{Q}(\al_1,\al_2,\:\cd\:,\al_n)\) とする。

\(n\)次方程式 \(f(x)=0\) が可解である、つまり四則演算とべき根で解が表現できるための必要十分条件は、\(\bs{L}\) のガロア群(= 自己同型写像が作る群)が可解群であることである。

ガロア理論は、方程式が解けるための必要十分条件を示すものです。従って、ある方程式が可解であることの証明、あるいは逆に、可解でないことの証明はできます。しかし、可解である方程式の解を、具体的に四則演算とべき根で求めるための実用的なアルゴリズムを示しているわけではありません。そこが注意点です。

ここまで、方程式の可解性の必要十分条件を解き明かすガロア理論の全体構造、アウトラインを説明しました。以降ではこれを精密化し、数学的に正しい、首尾一貫した証明にしていきます。目次にあるように、全体は次の8章から成ります。

1.証明の枠組み

2.整数の群

3.多項式と体

4.一般の群

5.ガロア群とガロア対応

6.可解性の必要条件

7.可解性の十分条件

8.結論

第5章から第7章までが、ガロア理論の核心の部分です。第2章から第4章までは、核心部分の証明に使う各種の定義や定理の説明です。この部分がかなり長いのは、高校までで習う数学(いわゆる "受験数学" ではない、教科書ベースの数学)だけを前提知識とし、そうでないものは全部証明するという方針によります。

「1.証明の枠組み」 終わり

(次回に続く)

(次回に続く)

2023-03-04 11:47

nice!(0)