No.360 - ヒトの進化と苦味 [科学]

今まで、ヒトと苦味の関係について2つの記事を書きました。

No.177「自己と非自己の科学:苦味受容体」

No.178「野菜は毒だから体によい」

の2つです。No.177「自己と非自己の科学:苦味受容体」を要約すると次の通りです。

五味と総称される、甘味・酸味・塩味・苦味・うま味のうち、苦味を除く4つは、その味を引き起こす物質が決まっています。

です。この4味を感じる味覚受容体はそれぞれ1種類です。しかし苦味を引き起こす物質は多様で、それに対応して苦味受容体も複数種類あります。そしてヒトは、本来危険のサインである苦味を楽しむ文化を作ってきました。

などは世界中に広まっています。ビールもそうでしょう。ホップを使ってわざわざ苦くしている。赤ワインの味は複雑ですが、味の魅力を作るポイントの一つが苦味(=ブドウの皮由来のタンニン)であることは間違いないでしょう。

ではなぜ、本来危険のサインである苦味を楽しむ文化が広まったのでしょうか。その理由の一端が分かるのが、No.178「野菜は毒だから体によい」です。要約すると、

上にある植物の毒素は、苦味と重ならないものもありますが(カプサイシン)、重なる部分も多い。つまり、植物由来の微量毒素を摂取することと、苦いものを食べる・飲むことは密接に関係していると考えられます。

ヒトの体は(小さな)ストレスや(小さな)ダメージから回復する機能を備えています。使わない機能は衰えるのが原則です。それが必要ないと体が判断するからです。ヒトは苦いものを食べる・飲むことで、体のストレス回復機能を常時活性化させておき、それが健康維持に役立つ ・・・・・・。そういう風に考えられます。

先日の日本経済新聞に、苦味とヒトの進化をまとめた記事が掲載されました(2023年4月30日 日経 STYLE)。ヒトにとっての苦味の意味が理解できる良い記事だと思ったので、紹介します。

苦味、命の恵み

日本経済新聞の記事は、

苦味、命の恵み

と題するもので、このタイトルのもとに、次の文が続きます。

記事は2つの部分に分かれています。

です。「郷土に根ざす文化の味わい」では、日本の郷土料理を支える苦味、特に山菜料理とその歴史の紹介でした。

以下は、第2部である「ヒトへの進化支える不思議」を紹介します。

ヒトへの進化支える不思議

苦味が本来危険のサインだとすると、子供が苦い食べ物を嫌うのはヒトに備わった正常な反応でしょう。しかし「食体験を積む中である種の苦みをおいしいと学習する」のはなぜでしょうか。これは少々不思議です。なぜ味覚が変化するのか。

たとえば、甘味を考えてみると、子供が甘いものが大好きなのは人類共通だと思います。しかし大人になると甘いものを嫌う人がでてきます(大人になっても甘いもの大好きという人もいるが)。これはなぜかというと「甘いものは体によくない」「糖質のとりすぎは健康を損ねる」という "知識" を獲得するためと考えられます。

塩味もそうです。塩は料理には欠かせないし、適度な塩分は体の維持に必須です。しかし年配になると塩味が強すぎるものを嫌う人が出てくる。これは、高血圧症などの生活習慣病のリスクを避けるという "知識" からくるのだと思います。その他、酢を使った料理や飲料を好むように変わったとしたら、それも健康に良いという知識によるのでしょう。

しかし苦味は違います。「苦味が健康に良い」という "知識" が広まっているとは思えません。それでもなおかつ大人になると苦味を好むのは、もちろん、コーヒーや緑茶やビールを飲むという文化・習慣が根付いていて、それに馴染むわけです。ではなぜそういう文化・習慣が根付いたかと言うと、体が苦いものを欲するようになるからではないでしょうか。

苦味は本来、危険のサインだけれど、長い進化や文化的伝統のなかで "安全な苦味" と分かっているものについては、その苦味にメリットがあることを自然と体得するのだと思います。

日経新聞の引用を続けます。

苦味の受容体は26種類、と書かれています。苦味物質がは多様であり、それに対応して苦味受容体の種類も多い。その多様性はヒトが進化の過程で獲得してきたものです。

NHK BS プレミアム ヒューマニエンス「"毒と薬" その攻防が進化を生む」(2023年1月31日 22:00~23:00)に早川さんが出演されて、苦味受容体の解説をされていました。それによると、霊長類の苦味受容体の種類は、

だそうです。この違いは何かというと、小型霊長類は主として昆虫食であるのに対し、大型霊長類は大きな体を維持するために苦味物質が含まれる植物の葉を食べるようになったからです。

ちなみに、ヒトとチンパンジーは約700万年前に共通の祖先から別れたのですが、その共通祖先の苦味受容体の種類数は28と推定されるそうです。つまりヒトは2種類失った。これはなぜなのでしょうか。

受容体の数を減らすことで、食べられる食物の選択肢を増やしたとの話ですが、それ以外に、肉食を始めたこと(約250~200万年前)や、加熱調理(約100万年前かそれ以前)によって、苦味を忌避する必要性が薄れたことも影響しているのでしょう。NHK の「ヒューマニエンス」でもそういう話がありました。

また、ヒトの苦味感覚には個人差があり、また苦味を受容するスタイルも多様です。

スタバのドリップコーヒーは苦くて飲めないという人がいます。私は平気ですが、飲めないという意見も理解できる。しかしそれほど "苦い" ものであっても、人々は砂糖を入れたり、ミルク、生クリームなどを入れたりして "苦味をマスキング" し、"何とかして" 飲もうとしてきた。これは、体が苦味を欲している、と考えるのが妥当だと思います。

さらに日経新聞には「料理にあえて苦味を加える」という、興味深い話があります。

辛味調味料である辛子や山葵を添える料理はいろいろあります。であれば、「ハーブソルトに、ビールの苦みや香りの元になるホップの成分を配合した」苦味調味料を添える料理があってもよいはずです。

考えてみると、焼いたり、炙ったり、焦げめをつけたりする料理がいろいろあります。これは、過度にならない苦味を足すことで食材の味をより引き立たせる意味も大きいのでしょう。さらに「稚鮎の天ぷら」のような料理を考えてみると、おいしさのポイントが鮎の内臓(ワタ)の苦味でであることは確かです。

ホップを使ったような "苦味調味料" は今まで無かったかもしれないが、実質的に同じ効果を得る料理はたくさんあるはずです。

冒頭に書いたように「苦味受容体は舌や口の中以外にも広く存在し、食べ物が直接接するはずのない鼻の苦味受容体は細菌の排除に役立っている」のは事実なので、「健康維持のために中高年になると、苦味物質を体が欲するようになる」というのが、サイエンスとしては正しいと思います。

以上のような話を読むと、野菜を品種改良して適度な苦味まで無くすとか、あるいは減少させるのは、ヒトと苦味の長い付き合いの本筋から全くはずれた行為と言えるでしょう。

要するに我々は、苦味とうまく付き合えばよいということです。

No.177「自己と非自己の科学:苦味受容体」

No.178「野菜は毒だから体によい」

の2つです。No.177「自己と非自己の科学:苦味受容体」を要約すると次の通りです。

| 苦味は本来、危険のサインである。 | |||||||

舌で苦味を感じるセンサー、苦味受容体は、鼻などの呼吸器系にもあり、細菌などの進入物から体を防御している。その働きは3つある。

| |||||||

| さらに、苦味受容体は呼吸器系だけでなく体のあちこちにあり(たとえば小腸)、免疫機能を果たしている。 |

五味と総称される、甘味・酸味・塩味・苦味・うま味のうち、苦味を除く4つは、その味を引き起こす物質が決まっています。

| :糖 | |

| :酸=水素イオン | |

| :塩=ナトリウムイオン | |

| :アミノ酸 |

です。この4味を感じる味覚受容体はそれぞれ1種類です。しかし苦味を引き起こす物質は多様で、それに対応して苦味受容体も複数種類あります。そしてヒトは、本来危険のサインである苦味を楽しむ文化を作ってきました。

| お茶を飲む文化 | |

| コーヒーを飲む文化 |

ではなぜ、本来危険のサインである苦味を楽しむ文化が広まったのでしょうか。その理由の一端が分かるのが、No.178「野菜は毒だから体によい」です。要約すると、

| 植物は、動物や昆虫に食べられまいとして、毒素を生成するものが多い。 | |||||||||||

植物の毒素のあるものは、微量であればヒトの体によい影響を及ぼす。代表的なものは、

| |||||||||||

| これらは微量なら体の細胞に適度なストレスを与え、細胞はそのストレスから回復しようとする(たとえば抗酸化物質の算出)。その回復機能の活性化が体に良い影響を与える。 |

上にある植物の毒素は、苦味と重ならないものもありますが(カプサイシン)、重なる部分も多い。つまり、植物由来の微量毒素を摂取することと、苦いものを食べる・飲むことは密接に関係していると考えられます。

ヒトの体は(小さな)ストレスや(小さな)ダメージから回復する機能を備えています。使わない機能は衰えるのが原則です。それが必要ないと体が判断するからです。ヒトは苦いものを食べる・飲むことで、体のストレス回復機能を常時活性化させておき、それが健康維持に役立つ ・・・・・・。そういう風に考えられます。

先日の日本経済新聞に、苦味とヒトの進化をまとめた記事が掲載されました(2023年4月30日 日経 STYLE)。ヒトにとっての苦味の意味が理解できる良い記事だと思ったので、紹介します。

苦味、命の恵み

日本経済新聞の記事は、

苦味、命の恵み

と題するもので、このタイトルのもとに、次の文が続きます。

|

記事は2つの部分に分かれています。

| 郷土に根ざす文化の味わい | |

| ヒトへの進化支える不思議 |

です。「郷土に根ざす文化の味わい」では、日本の郷土料理を支える苦味、特に山菜料理とその歴史の紹介でした。

|

埼玉県入間市の郷土料理店「ともん」で供される山菜。日本経済新聞より。 |

以下は、第2部である「ヒトへの進化支える不思議」を紹介します。

ヒトへの進化支える不思議

|

苦味が本来危険のサインだとすると、子供が苦い食べ物を嫌うのはヒトに備わった正常な反応でしょう。しかし「食体験を積む中である種の苦みをおいしいと学習する」のはなぜでしょうか。これは少々不思議です。なぜ味覚が変化するのか。

たとえば、甘味を考えてみると、子供が甘いものが大好きなのは人類共通だと思います。しかし大人になると甘いものを嫌う人がでてきます(大人になっても甘いもの大好きという人もいるが)。これはなぜかというと「甘いものは体によくない」「糖質のとりすぎは健康を損ねる」という "知識" を獲得するためと考えられます。

塩味もそうです。塩は料理には欠かせないし、適度な塩分は体の維持に必須です。しかし年配になると塩味が強すぎるものを嫌う人が出てくる。これは、高血圧症などの生活習慣病のリスクを避けるという "知識" からくるのだと思います。その他、酢を使った料理や飲料を好むように変わったとしたら、それも健康に良いという知識によるのでしょう。

しかし苦味は違います。「苦味が健康に良い」という "知識" が広まっているとは思えません。それでもなおかつ大人になると苦味を好むのは、もちろん、コーヒーや緑茶やビールを飲むという文化・習慣が根付いていて、それに馴染むわけです。ではなぜそういう文化・習慣が根付いたかと言うと、体が苦いものを欲するようになるからではないでしょうか。

苦味は本来、危険のサインだけれど、長い進化や文化的伝統のなかで "安全な苦味" と分かっているものについては、その苦味にメリットがあることを自然と体得するのだと思います。

日経新聞の引用を続けます。

|

苦味の受容体は26種類、と書かれています。苦味物質がは多様であり、それに対応して苦味受容体の種類も多い。その多様性はヒトが進化の過程で獲得してきたものです。

|

NHK BS プレミアム ヒューマニエンス「"毒と薬" その攻防が進化を生む」(2023年1月31日 22:00~23:00)に早川さんが出演されて、苦味受容体の解説をされていました。それによると、霊長類の苦味受容体の種類は、

小型霊長類

大型霊長類

| :20 | |

| :22 | |

| :16 |

| :25 | |

| :28 | |

| :26 |

だそうです。この違いは何かというと、小型霊長類は主として昆虫食であるのに対し、大型霊長類は大きな体を維持するために苦味物質が含まれる植物の葉を食べるようになったからです。

ちなみに、ヒトとチンパンジーは約700万年前に共通の祖先から別れたのですが、その共通祖先の苦味受容体の種類数は28と推定されるそうです。つまりヒトは2種類失った。これはなぜなのでしょうか。

|

受容体の数を減らすことで、食べられる食物の選択肢を増やしたとの話ですが、それ以外に、肉食を始めたこと(約250~200万年前)や、加熱調理(約100万年前かそれ以前)によって、苦味を忌避する必要性が薄れたことも影響しているのでしょう。NHK の「ヒューマニエンス」でもそういう話がありました。

また、ヒトの苦味感覚には個人差があり、また苦味を受容するスタイルも多様です。

|

スタバのドリップコーヒーは苦くて飲めないという人がいます。私は平気ですが、飲めないという意見も理解できる。しかしそれほど "苦い" ものであっても、人々は砂糖を入れたり、ミルク、生クリームなどを入れたりして "苦味をマスキング" し、"何とかして" 飲もうとしてきた。これは、体が苦味を欲している、と考えるのが妥当だと思います。

さらに日経新聞には「料理にあえて苦味を加える」という、興味深い話があります。

|

|

東京・北青山の「Hotel's」では、メインのステーキにホップの苦味が特徴のハーブソルトを添えて提供される。 |

辛味調味料である辛子や山葵を添える料理はいろいろあります。であれば、「ハーブソルトに、ビールの苦みや香りの元になるホップの成分を配合した」苦味調味料を添える料理があってもよいはずです。

考えてみると、焼いたり、炙ったり、焦げめをつけたりする料理がいろいろあります。これは、過度にならない苦味を足すことで食材の味をより引き立たせる意味も大きいのでしょう。さらに「稚鮎の天ぷら」のような料理を考えてみると、おいしさのポイントが鮎の内臓(ワタ)の苦味でであることは確かです。

ホップを使ったような "苦味調味料" は今まで無かったかもしれないが、実質的に同じ効果を得る料理はたくさんあるはずです。

|

冒頭に書いたように「苦味受容体は舌や口の中以外にも広く存在し、食べ物が直接接するはずのない鼻の苦味受容体は細菌の排除に役立っている」のは事実なので、「健康維持のために中高年になると、苦味物質を体が欲するようになる」というのが、サイエンスとしては正しいと思います。

|

以上のような話を読むと、野菜を品種改良して適度な苦味まで無くすとか、あるいは減少させるのは、ヒトと苦味の長い付き合いの本筋から全くはずれた行為と言えるでしょう。

要するに我々は、苦味とうまく付き合えばよいということです。

2023-05-27 08:41

nice!(0)

No.359 - 高校数学で理解するガロア理論(6) [科学]

\(\newcommand{\bs}[1]{\boldsymbol{#1}} \newcommand{\mr}[1]{\mathrm{#1}} \newcommand{\br}[1]{\textbf{#1}} \newcommand{\ol}[1]{\overline{#1}} \newcommand{\sb}{\subset} \newcommand{\sp}{\supset} \newcommand{\al}{\alpha} \newcommand{\sg}{\sigma}\newcommand{\cd}{\cdots}\)

7.8 可解な5次方程式

大多数の5次方程式のガロア群は、対称群 \(S_5\) か 交代群 \(A_5\) であり、従って可解ではありません(65G)。しかし特別な形の5次方程式は可解です。

その可解な5次方程式として \(x^5-2=0\) を取り上げ、ガロア群を分析します。この方程式の根がべき根で表現できることはあたりまえだし、こんな "単純な" 方程式のガロア群を分析することに意味があるのかどうか、疑ってしまいます。

しかし、\(x^5-2=0\) のガロア群は可解な5次方程式のガロア群としては最も複雑なのです。方程式の "見た目の" 単純・複雑さと、ガロア群の単純・複雑さはリンクしません。以下で \(x^5-2\) のガロア群を計算します。

\(x^5-2\) のガロア群

\(1\) の原始\(5\)乗根の一つを \(\zeta\) とします。\(x^5-1=0\) は、

\((x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0\)

と因数分解できるので、\(\zeta\) は、

\(x^4+x^3+x^2+x+1=0\)

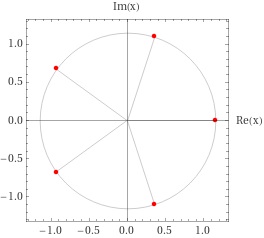

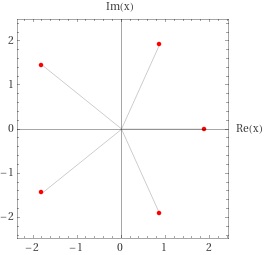

の根です。7.1節で計算したように、たとえば、

\(\zeta=\dfrac{1}{4}(-1+\sqrt{5}+i\sqrt{10+2\sqrt{5}})\)

です。また、

\(\al=\sqrt[5]{2}\)

とします。そうすると、\(x^5-2=0\) の解は、

\(\al,\:\:\al\zeta,\:\:\al\zeta^2,\:\:\al\zeta^3,\:\:\al\zeta^4\)

の5つです。\(f(x)=x^5-2\) の最小分解体 \(\bs{L}\) は、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\bs{L}&=\bs{Q}(\al,\:\al\zeta,\:\al\zeta^2,\:\al\zeta^3,\:\al\zeta^4)\\

&&&=\bs{Q}(\zeta,\al)\\

\end{eqnarray}\)

です。この \(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) は、\(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) として、

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{F}\:\subset\:\bs{L}\)

という、体の拡大で作られたものと見なせます。つまり \(\bs{L}=\bs{F}(\al)\) です。

\(\zeta\) の \(\bs{Q}\) 上最小多項式は、\(x^4+x^3+x^2+x+1\) という4次多項式なので、拡大次数は、

\([\:\bs{F}:\:\bs{Q}\:]=4\)

です。\(\bs{Q}(\zeta)\) は単拡大体であり、単拡大体の同型写像の定理(51G)によって、\(\zeta\) に作用する \(\bs{Q}\) 上の同型写像はちょうど \(4\)個あります。

\(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) は \(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) 上の5次既約多項式 \(x^5-2\) の解 \(\al\) を \(\bs{F}\) に添加した単拡大体です。従って、

\([\:\bs{L}\::\:\bs{F}\:]=5\)

です。\(\bs{L}=\bs{F}(\al)\) も単拡大体であり、\(\al\) に作用する \(\bs{\bs{F}}\) 上の同型写像は \(5\)個です。

拡大次数の連鎖律(33H)により、

\([\:\bs{L}\::\:\bs{Q}\:]=[\:\bs{L}\::\:\bs{F}\:]\cdot[\:\bs{F}\::\:\bs{Q}\:]=20\)

がわかります。従って \(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) の位数は \(20\) です。\(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) の自己同型写像を\(20\)個見つければ、それが \(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\) です。

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\)

自己同型写像は、方程式の解を共役な解に移します。\(\zeta\) は \(1\) の原始\(5\)乗根であり、4次方程式 \(x^4+x^3+x^2+x+1=0\) の解なので、

\(\zeta,\:\:\zeta^2,\:\:\zeta^3,\:\:\zeta^4\)

が互いに共役です。そこで、自己同型写像 \(\tau_i\:(i=1,2,3,4)\) を、\(\zeta\) を \(\zeta^i\) に置き換える写像、つまり、

と定義します。これを、

\(\tau_i(\zeta)=\zeta^i\:\:(i=1,2,3,4)\)

と表記します。\(\tau_i\:(i=1,2,3,4)\) の集合を、

\(G_{\large t}=\{\tau_1,\:\tau_2,\:\tau_3,\:\tau_4\}\)

とすると、\(G_{\large t}\) は \(\bs{Q}(\zeta)\) の4つの自己同型写像の集合なので、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})=G_{\large t}\)

です。恒等写像を \(e\) とすると、

\(\tau_1=e\)

ですが、

\(\tau_2(\zeta)=\zeta^2\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau_2^{\:2}(\zeta)&=\tau_2(\tau_2(\zeta))=\tau_2(\zeta^2)\\

&&&=\zeta^4=\tau_4(\zeta)\\

&&\:\:\tau_2^{\:3}(\zeta)&=\tau_2(\tau_2^2(\zeta))=\tau_2(\zeta^4)\\

&&&=\zeta^8=\zeta^3=\tau_3(\zeta)\\

&&\:\:\tau_2^{\:4}(\zeta)&=\zeta^{16}=\tau_1(\zeta)\\

\end{eqnarray}\)

と計算できるので、

\(\tau_1^{\:2}=\tau_4,\:\:\tau_1^{\:3}=\tau_3,\:\:\tau_1^{\:4}=e\)

となります。従って、\(\tau_2\) を \(\tau\) と書くと、

\(G_{\large t}=\{e,\:\tau,\:\tau^2,\:\tau^3\}\)

であり、\(G_{\large t}\) は \(\tau\)(= \(\tau_2\)) を生成元とする位数 \(4\) の巡回群で、既約剰余類群 \((\bs{Z}/5\bs{Z})^{*}\) と同型です。これは一般に \(1\) の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) としたときに、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\cong(\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\)

という 6.3節の \(\bs{\bs{Q}(\zeta)}\)のガロア群の定理(63E)からもわかります。

\((\bs{Z}/5\bs{Z})^{*}\) の生成元は \(2,\:3\) です。従って、\(G_{\large t}\) の生成元は \(\tau_2,\:\tau_3\) です。\(\tau_4\) については、

\(\tau_4(\zeta)=\zeta^4\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau_4^{\:2}(\zeta)&=\tau_4(\tau_4(\zeta))=\tau_4(\zeta^4)\\

&&&=\zeta^{16}=\zeta\\

\end{eqnarray}\)

なので、\(\tau_4^{\:2}=\tau_1=e\) であり、生成元ではありません。

\(\mr{Gal}(\bs{F}(\al)/\bs{F})\)

\(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)=\bs{F}(\al)\) は \(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) 上の既約方程式 \(x^5-2=0\) の解の一つである \(\al\) を \(\bs{F}\) に添加したべき根拡大体です。\(\bs{F}\) には \(1\)の原始5乗根 \(\zeta\) が含まれるので、\(\bs{F}(\al)/\bs{F}\) はガロア拡大、かつ巡回拡大です。\(\al\) と共役な方程式の根は、

\(\al,\:\:\al\zeta,\:\:\al\zeta^2,\:\:\al\zeta^3,\:\:\al\zeta^4\)

です。そこで \(\al\) に作用する自己同型写像 \(\sg_j\:(j=0,1,2,3,4)\) を、

と定義します。これを

\(\sg_j(\al)=\al\zeta^j\)

と書きます。\(\sg_j\) の集合を、

\(G_{\large s}=\{\sg_0,\:\sg_1,\:\sg_2,\:\sg_3,\:\sg_4\}\)

とすると、\(\mr{Gal}(\bs{F}(\al)/\bs{F})=G_{\large s}\) です。また、

\(\sg_0=e\)

\(\sg_1(\al)=\al\zeta\)

\(\sg_2(\al)=\al\zeta^2=\sg_1^{\:2}(\al)\)

\(\sg_3(\al)=\al\zeta^3=\sg_1^{\:3}(\al)\)

\(\sg_4(\al)=\al\zeta^4=\sg_1^{\:4}(\al)\)

です。\(\sg_1=\sg\) と書くと、

\(G_{\large s}=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\sg^3,\:\sg^4\}\)

となって、\(G_{\large t}\) は \(\sg\) を生成元とする位数 \(5\) の巡回群であり、剰余群 \(\bs{Z}/5\bs{Z}\) と同型です。なお \(5\) は素数なので、\(\sg_1\) だけでなく、\(\sg_2,\:\sg_3,\:\sg_4\) も生成元です。

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\)

\(\sg_j\) を使って、\(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) の自己同型写像 \(\tau_i\) を \(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) の自己同型写像に延長します。同型写像の延長定理(51H)により、\(\bs{Q}(\zeta,\al)\) の自己同型写像で、その作用を \(\bs{Q}(\zeta)\) に限定すると \(\tau_i\) に一致するものが必ず存在します。

\(\tau_i\) と \(\sg_j\) の合成写像を \(\sg_{ij}\) とし、

と定義します。\(\tau_i\) が先に作用します。すると、

\(\sg_{10}=\sg_0\cdot\tau_1=e\cdot e=e\)

\(\sg_{ij}(\zeta)=\tau_i(\zeta)=\zeta^i\)

\(\sg_{ij}(\al)=\sg_j(\al)=\al\zeta^j\)

となります。また、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_{ij}(\al\zeta)&=\sg_j\tau_i(\al\zeta)\\

&&&=\sg_j(\al\zeta^i)\\

&&&=\al\zeta^j\zeta^i\\

&&&=\al\zeta^{i+j}\\

\end{eqnarray}\)

です。このように定義した \(\sg_{ij}\) 同士の演算(=写像の合成)は \(\sg_{ij}\) で閉じています。\(\tau_i\) も \(\sg_j\) も5次方程式の解を共役な解に移す写像なので、その合成写像もまた、解を共役な解に移す写像ですが(=閉じている)、次のように計算で確認することができます。

\(\tau_i\:(i=1,2,3,4)\) は \(\tau(\)=\(\tau_2)\) を生成元とする巡回群で、\(\sg_j\:(j=0,1,2,3,4)\) は \(\sg(=\sg_1)\) を生成元とする巡回群です。ここで、

\(\tau\sg=\sg^2\tau\)

が成り立ちます。なぜなら、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau\sg(\al\zeta)&=\tau_2\sg_1(\al\zeta)\\

&&&=\tau_2(\al\zeta\cdot\zeta)=\tau_2(\al\zeta^2)\\

&&&=\al\zeta^4\\

&&\:\:\sg^2\tau(\al\zeta)&=\sg_1^{\:2}\tau_2(\al\zeta)\\

&&&=\sg_1^{\:2}(\al\zeta^2)\\

&&&=\sg_1(\al\zeta\cdot\zeta^2)\\

&&&=\al\zeta\cdot\zeta\cdot\zeta^2\\

&&&=\al\zeta^4\\

\end{eqnarray}\)

と計算できるので、

\(\tau\sg(\al\zeta)=\sg^2\tau(\al\zeta)\)

が成り立つからです。\(\sg\) と \(\tau\) は可換ではありませんが(\(\tau\sg\neq\sg\tau\))、\(\tau\sg=\sg^2\tau\) という、いわば "弱可換性" があります("弱可換性" はここだけの言葉)。

\(\sg_{ij}\) の 2つの元 \(\sg_{ab},\:\sg_{cd}\) の合成写像は、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg_d\tau_c\sg_b\tau_a=\sg_d(\tau_c\sg_b)\tau_a\)

ですが、\(\tau_c\sg_b\) の部分は、

\(\tau_c\sg_b=\tau\cd\tau\sg\cd\sg\)

の形をしています。この部分に弱可換性 \(\tau\sg=\sg^2\tau\) の関係を繰り返し使って、

\(\tau_c\sg_b=\sg\cd\sg\tau\cd\tau\)

の形に変形できます。ということは、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg\cd\sg\tau\cd\tau\)

にまで変形できます。\(\sg^5=e,\:\tau^4=e\) なので、これは、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg_j\tau_i\)

となる \(i,\:j\) が一意に決まることを示していて、合成写像は \(\sg_{ij}\) で閉じていることがわかります。

2つの写像、\(\sg_{ab}\) と \(\sg_{cd}\) の合成写像を具体的に計算してみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_{cd}\sg_{ab}(\al\zeta)&=\sg_{cd}(\al\zeta^{a+b})\\

&&&=\sg_d\tau_c(\al\zeta^{a+b})\\

&&&=\sg_d\al\zeta^{c(a+b)}\\

&&&=\al\zeta^{ac+bc+d}\\

\end{eqnarray}\)

\((1\leq a,c\leq4,\:\:0\leq b,d\leq4)\)

となります。四則演算はすべて有限体 \(\bs{F}_5\) で(= \(\mr{mod}\:5\) で)行います。

\(\sg_{(ac)(bc+d)}(\al\zeta)=\al\zeta^{ac+bc+d}\)

なので、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg_{(ac)(bc+d)}\)

です。記述を見やすくするため、

と書きます。この記法を使うと、

[ \(c,\:d\) ][ \(a,\:b\) ]\(=\)[ \(ac,\:bc+d\) ]

となります。また、

[ \(a,\:b\) ][ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ]

\(=\)[ \(aa^{-1},\:-aa^{-1}b+b\) ]

\(=\)[ \(1,\:0\) ]\(=e\)

[ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ][ \(a,\:b\) ]

\(=\)[ \(a^{-1}a,\:a^{-1}b-a^{-1}b\) ]

\(=\)[ \(1,\:0\) ]\(=e\)

なので、[ \(a,\:b\) ] の逆元は、

[ \(a,\:b\) ]\(^{-1}=\)[ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ]

です。\(a^{-1}\) は \(\bs{F}_5\)(ないしは\((\bs{Z}/5\bs{Z})^{*}\))での逆元で、\(1^{-1}=1\)、\(2^{-1}=3\)、\(3^{-1}=2\)、\(4^{-1}=4\) です。

以上で、演算で閉じていて、単位元と逆元の存在がいえるので、

\(\sg_{ij}\:\:(i=1,2,3,4)\:\:(j=0,1,2,3,4)\)

は群を構成することがわかります。

\(\sg_{ij}\) を共役な解の巡回置換で表現します。\(x^5-2=0\) の5つの解を \(1,\:2\:,3,\:4,\:5\) で表します。つまり、

\(1:\al,\:2:\al\zeta,\:3:\al\zeta^2,\:4:\al\zeta^3,\:5:\al\zeta^4\)

です。

\(\tau_i(\zeta)=\zeta^i\)

ですが、\(\zeta^5=1\) に注意して、\(\tau_i\) を巡回置換で表現すると、

\(\tau_1=\:e\)

\(\tau_2=(2,\:3,\:5,\:4)=\tau\)

\(\tau_3=(2,\:4,\:5,\:3)=\tau^3\)

\(\tau_4=(2,\:5)(3,\:4)=\tau^2\)

となります。同様にして、

\(\sg_j(\al)=\al\zeta^j\)

なので、

\(\sg_0=\:e\)

\(\sg_1=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)=\sg\)

\(\sg_2=(1,\:3,\:5,\:2,\:4)=\sg^2\)

\(\sg_3=(1,\:4,\:2,\:5,\:3)=\sg^3\)

\(\sg_4=(1,\:5,\:4,\:3,\:2)=\sg^4\)

です。これらをもとに \(\sg_{ij}\) を計算すると、次のようになります。

\(\sg_{10}=\sg_0\tau_1=\:e\)

\(\sg_{20}=\sg_0\tau_2=(2,\:3,\:5,\:4)\)

\(\sg_{30}=\sg_0\tau_3=(2,\:4,\:5,\:3)\)

\(\sg_{40}=\sg_0\tau_4=(2,\:5)(3,\:4)\)

\(\sg_{11}=\sg_1\tau_1=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\)

\(\sg_{21}=\sg_1\tau_2=(1,\:2,\:4,\:3)\)

\(\sg_{31}=\sg_1\tau_3=(1,\:2,\:5,\:4)\)

\(\sg_{41}=\sg_1\tau_4=(1,\:2)(3,\:5)\)

\(\sg_{12}=\sg_2\tau_1=(1,\:3,\:5,\:2,\:4)\)

\(\sg_{22}=\sg_2\tau_2=(1,\:3,\:2,\:5)\)

\(\sg_{32}=\sg_2\tau_3=(1,\:3,\:4,\:2)\)

\(\sg_{42}=\sg_2\tau_4=(1,\:3)(4,\:5)\)

\(\sg_{13}=\sg_3\tau_1=(1,\:4,\:2,\:5,\:3)\)

\(\sg_{23}=\sg_3\tau_2=(1,\:4,\:5,\:2)\)

\(\sg_{33}=\sg_3\tau_3=(1,\:4,\:3,\:5)\)

\(\sg_{43}=\sg_3\tau_4=(1,\:4)(2,\:3)\)

\(\sg_{14}=\sg_4\tau_1=(1,\:5,\:4,\:3,\:2)\)

\(\sg_{24}=\sg_4\tau_2=(1,\:5,\:3,\:4)\)

\(\sg_{34}=\sg_4\tau_3=(1,\:5,\:2,\:3)\)

\(\sg_{44}=\sg_4\tau_4=(1,\:5)(2,\:4)\)

この巡回置換表示にもとづいて

[ \(c,\:d\) ][ \(a,\:b\) ]\(=\)[ \(ac,\:bc+d\) ]

を検証してみます。たとえば、

となるはずですが、

となって、確かに成り立っています。また逆元の式、

[ \(a,\:b\) ]\(^{-1}=\)[ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ]

ですが、

となり、成り立っています。\(\bs{F}_5\) での演算では \(2^{-1}=3\) です。

以上により、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:G=\{\sg_{ij}\:| &i=1,2,3,4\\

&&&j=0,1,2,3,4\}\\

\end{eqnarray}\)

とおくと、

\(G=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\)

であることがわかりました。ここで、

\(G_{\large s}=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\sg^3,\:\sg^4\}\)

は \(G\) の正規部分群になります。なぜなら、\(G_{\large s}=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}(\zeta))\) なので、\(G_{\large s}\) の固定体は \(\bs{Q}(\zeta)\) です。一方、\(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q}\) はガロア拡大なので、正規性定理(53C)によって \(G_{\large s}\) は \(G\) の正規部分群になるからです。

\(G_{\large s}\) が \(G\) の正規部分群であることは、計算でも確かめられます。"弱可換性" である、

\(\tau\sg=\sg^2\tau\)

の関係を使うと、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau G_{\large s}&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^4\tau,\:\sg^6\tau,\:\sg^8\tau\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^4\tau,\:\sg\tau,\:\sg^3\tau\}\\

&&&=\{e,\:\sg^2,\:\sg^4,\:\sg,\:\sg^3\}\cdot\tau\\

&&&=G_{\large s}\tau\\

\end{eqnarray}\)

が成り立ち、これを繰り返すと、

\(\tau^iG_{\large s}=G_{\large s}\tau^i\)

が成り立ちます。\(G\) の任意の元を \(\sg^j\tau^i\) とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(\sg^j\tau^i)G_{\large s}&=\sg^jG_{\large s}\tau^i\\

&&&=G_{\large s}(\sg^j\tau^i)\\

\end{eqnarray}\)

となって(\(\sg^j\) と \(G_{\large s}\) は可換です)、\(G_{\large s}\) が正規部分群の定義を満たします。

また、\(G\) の任意の元 \(x\) を \(x=\sg^j\tau^i\) とし、剰余群 \(G/G_{\large s}\) の任意の元 を \(xG_{\large s}\) とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:xG_{\large s}&=(\sg^j\tau^i)G_{\large s}=\sg^jG_{\large s}\tau^i\\

&&&=G_{\large s}\tau^i\\

\end{eqnarray}\)

となりますが、\(G_{\large s}\tau^i=\tau^iG_{\large s}\) が成り立つので、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(xG_{\large s})^4&=(G_{\large s}\tau^i)^4\\

&&&=(G_{\large s})^4(\tau^i)^4\\

&&&=G_{\large s}\\

\end{eqnarray}\)

となり、剰余群 \(G/G_{\large s}\) は位数 \(4\) の巡回群です。

もともと \(G_{\large s}=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}(\zeta))\) であり、\(\bs{Q}(\zeta)\) の固定体は \(G_{\large s}\) でした。従って、

のガロア対応が得られました。\(G_{\large s}\) は \(G\) の正規部分群で \(G/G_{\large s}\) は巡回群、また \(G_{\large s}\) も巡回群です。従って \(G\) は可解群です。なお、\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})=G_{\large t}\) です。以上をまとめると、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}))\)

\(=G\)

\(=\{\:\sg_{ij}\:\}=\{\:\sg_j\tau_i\:\}\)

\((i=1,2,3,4)\:\:(j=0,1,2,3,4)\)

\(\sg=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\)

\(\sg_0=e\)

\(\sg_1=\sg\)

\(\sg_2=\sg^2\)

\(\sg_3=\sg^3\)

\(\sg_4=\sg^4\)

\(\tau=(2,\:3,\:5,\:4)\)

\(\tau_1=e\)

\(\tau_2=\tau\)

\(\tau_3=\tau^3\)

\(\tau_4=\tau^2\)

\(\begin{eqnarray}

&&G_{\large s}&=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\sg^3,\:\sg^4\}\\

&&&=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}(\zeta)))\\

&&G_{\large t}&=\{e,\:\tau,\:\tau^2,\:\tau^3\}\\

&&&=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q}))\\

\end{eqnarray}\)

となります。

位数 \(20\) の元、\(G=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\) は、(位数 \(20\)の)フロベニウス群という名前がついていて、\(F_{20}\) と表記します。フロベニウス群は、高々1点を固定する置換と恒等置換から成る群です。\(G\) は、固定する点がない \(\sg=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\) と、1点だけを固定する \(\tau=(2,\:3,\:5,\:4)\) の2つを生成元とする群なので、フロベニウス群です。この \(F_{20}\) の内部構造を調べます。

\(\tau_i\) には \(\{\tau_1=e,\:\tau_2,\:\tau_3,\:\tau_4\}\) の生成元とはならない \(\tau_4\) があります。\(\sg_i,\:\tau_j\) このような性格をもつのは \(\tau_4\) だけです。その \(\tau_4\) は、

\(\tau_4=(2,\:5)(3,\:4)\)

\(\tau_4^{\:2}=e\)

でした。つまり \(\{e,\:\tau_4\}\) は位数2の巡回群です。

ということは、\(\sg_1=\sg\) と \(t_4\) を生成元として、新たな群を定義できることになります。その群の元を \(\pi_{ij}\) とし、

\(\pi_{ij}=\sg^j\tau_4^i\:\:(i=0,1,\:\:j=0,\:1,\:2,\:3,\:4)\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\: \pi_{0j}&=\sg_j\\

&&\:\: \pi_{1j}&=\sg_j\cdot\tau_4\\

&&&=\sg_j\cdot(2,\:5)(3,\:4)\\

\end{eqnarray}\)

と定義すると、位数 \(10\) の群になります。具体的に計算してみると、

\(\pi_{00}=e\)

\(\pi_{01}=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\)

\(\pi_{02}=(1,\:3,\:5,\:2,\:4)\)

\(\pi_{03}=(1,\:4,\:2,\:5,\:3)\)

\(\pi_{04}=(1,\:5,\:4,\:3,\:2)\)

\(\pi_{10}=(2,\:5)(3,\:4)\)

\(\pi_{11}=(1,\:2)(3,\:5)\)

\(\pi_{12}=(1,\:3)(4,\:5)\)

\(\pi_{13}=(1,\:4)(2,\:3)\)

\(\pi_{24}=(1,\:5)(2,\:4)\)

となります。

この群は5次の2面体群であり、\(D_{10}\) で表します(\(D_5\) と書く流儀もある。幾何学の文脈では \(D_5\))。一般に 2面体群 \(D_{2n}\)(または \(D_n\))とは、裏表のある正\(n\)角形を元の形に一致するように移動する(=対称移動をする)ことを表す群です。正5角形の頂点に1から5の名前を一周する順につけると、たとえば \((1,\:2,\:3,\:4,\:5)\) は \(72^\circ\)の回転であり、\((2,\:5)(3,\:4)\) は頂点1を通る対称軸で折り返す対称移動です。3次の2面体群を1.3節で図示しました。

\(D_{10}\) は \(F_{20}\) の部分群で、位数は \(10\) です。位数が \(20\) の半分なので、半分の部分群は正規部分群の定理(65F)により、\(D_{10}\) は \(F_{20}\) の正規部分群であり、剰余群 \(F_{20}/D_{10}\) は位数が \(2\) なので巡回群です。

さらに \(D_{10}\) の部分群として \(\sg_i\:(i=0,1,2,3,4)\) があり、位数 \(5\) の巡回群です。位数 \(5\) の巡回群は \(C_5\) と表記されます。\(C_5\) の位数もまた \(D_{10}\) の半分なので、\(C_5\) は \(D_{10}\) の正規部分群であり、剰余群 \(D_{10}/C_5\) は巡回群です。結局、\(F_{20}\) には、

という部分群の列が存在することになり、これらすべてが可解列です。実は、可解な5次方程式のガロア群は、\(F_{20}\)、\(D_{10}\)、\(C_5\) の3つしかないことが知られています。以上のように \(x^5-2=0\) のガロア群は、可解なガロア群の全部を含んでいるのでした。

\(x^5+11x-44\)

一般的に、ある5次方程式が与えられたとき、そのガロア群を決定するには複雑な計算が必要です。また可解な5次方程式の解を、四則演算とべき根で表現するためのアルゴリズムも複雑です。これらは「可解性の必要十分条件を示す」というガロア理論の範囲を超えるので、この記事では省略します。可解な5次方程式の例をあげておきます。

\(x^5+11x-44=0\)

のガロア群は \(D_{10}\) であることが知られています。この方程式は実数解が1つで、虚数解が4つです。実数解を \(\al\) とし、Wolfram Alpha で \(\al\) の近似値と厳密値を求めてみると次のようになります。この厳密値は本当かと心配になりますが、検算してみると正しいことが分かります。

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\al&=1.8777502748964972576\cd\\

&&&=\dfrac{\sqrt[5]{11}}{(\sqrt[5]{5})^4}(\al_1+\al_2-\al_3+\al_4)\\

\end{eqnarray}\)

\(\al_1=\sqrt[5]{\phantom{-}75+50\sqrt{5}-12\sqrt{5-\sqrt{5}}-59\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

\(\al_2=\sqrt[5]{\phantom{-}75-50\sqrt{5}+59\sqrt{5-\sqrt{5}}-12\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

\(\al_3=\sqrt[5]{-75+50\sqrt{5}+59\sqrt{5-\sqrt{5}}-12\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

\(\al_4=\sqrt[5]{\phantom{-}75+50\sqrt{5}+12\sqrt{5-\sqrt{5}}+59\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

第5章から第7章まで、かなり長い証明のステップでしたが、可解性の必要条件(64B)、

\(\bs{Q}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の解の一つ がべき根で表されているとする。\(f(x)\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とするとき、\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) は可解群である。

と、可解性の十分条件(75A)、

体 \(\bs{F}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の最小分解体を \(\bs{K}\) とする。\(\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{F})=G\) とし、\(G\) は可解群とする。このとき \(f(x)=0\) の解は四則演算とべき根で表現できる。

および、具体的な5次方程式のガロア群の検討と合わせて、次が結論づけられました。

\(\bs{Q}\) 上の多項式 \(f(x)\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とする。方程式 \(f(x)=0\) の解が四則演算とべき根で表現できるための必要十分条件は、ガロア群

\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) が可解群であることである。

5次方程式のガロア群には、可解群でないものと可解群の両方がある。従って、任意の5次方程式の解を四則演算とべき根で統一的に表現する解の公式はない。

2.整数の群

2.1 整数

自然数 \(a\) と \(b\) の最大公約数を \(\mr{gcd}(a,\:b)\) で表す。自然数 \(a\) を \(b\) で割った余りを \(r\) とすると、

\(\mr{gcd}(a,\:b)=\mr{gcd}(b,\:r)\)

である。

2変数 \(x,\:y\) の1次不定方程式を、

\(ax+by=c\)

(\(a,\:b,\:c\) は整数。\(a\neq0,\:b\neq0\))

とし、\(a\) と \(b\) の最大公約数を \(d\) とする。このとき、

\(c=kd\) (\(k\) は整数)

なら方程式は整数解を持ち、そうでなければ整数解を持たない。

このことは1次不定方程式が3変数以上であっても成り立つ。つまり

\(a_1x_1+a_2x_2+\:\cd\:+a_nx_n=c\)

(\(a_i\) は \(0\) 以外の整数)

とし、

\(d=\mr{gcd}(a_1,a_2,\:\cd\:,\:a_n)\)

とする。このとき、

\(c=kd\) (\(k\) は整数)

なら方程式は整数解を持ち、そうでなければ整数解を持たない。

\(0\) でない整数 \(a\) と \(b\) が互いに素とすると、1次不定方程式、

\(ax+by=1\)

は整数解をもつ。また、\(n\) を任意の整数とすると、

\(ax+by=n\)

は整数解をもつ。あるいは、任意の整数 \(n\) は、

\(n=ax+by\) \((x,\:y\) は整数)

の形で表現できる。

これは3変数以上であっても成り立つ。たとえば3変数の場合は、\(0\) でない整数 \(a,\:b,\:c\) が互いに素、つまり、

\(\mr{gcd}(a,b,c)=1\)

であるとき、\(n\) を任意の整数として、1次不定方程式、

\(ax+by+cz=n\)

は整数解を持つ。

\(a,\:b\) を整数、\(n\) を自然数とする。\(a\) を \(n\) で割った余りと、\(b\) を \(n\) で割った余りが等しいとき、

\(a\equiv b\:\:(\mr{mod}\:n)\)

と書き、\(a\) と \(b\) は「法 \(n\) で合同」という。あるいは「\(\mr{mod}\:n\) で合同」、「\(\mr{mod}\:n\) で(見て)等しい」とも記述する。

\(a,\:b,\:c,\:d\) を整数、\(n,r\) を自然数とし、

\(a\equiv b\:\:(\mr{mod}\:n)\)

\(c\equiv d\:\:(\mr{mod}\:n)\)

とする。このとき、

である。

\(n_1\) と \(n_2\) を互いに素な自然数とする。\(a_1\) と \(a_2\) を、\(0\leq a_1 < n_1,\:0\leq a_2 < n_2\) を満たす整数とする。このとき、

\(x\equiv a_1\:\:(\mr{mod}\:n_1)\)

\(x\equiv a_2\:\:(\mr{mod}\:n_2)\)

の連立方程式を満たす整数 \(x\) が存在する。この \(x\) は \(\mr{mod}\:n_1n_2\) でみて唯一である。つまり、\(0\leq x < n_1n_2\) の範囲に解が唯一存在する。

\(n_1,\:n_2,\:\cd\:,\:n_k\) を、どの2つをとっても互いに素な自然数とする。\(a_i\) を \(0\leq a_i < n_i\:\:(1\leq i\leq k)\) を満たす整数とする。このとき、

\(x\equiv a_1\:\:(\mr{mod}\:n_1)\)

\(x\equiv a_2\:\:(\mr{mod}\:n_2)\)

\(\vdots\)

\(x\equiv a_k\:\:(\mr{mod}\:n_k)\)

の連立合同方程式を満たす整数 \(x\) が存在する。この \(x\) は \(\mr{mod}\:n_1n_2\cd n_k\) でみて唯一である。つまり、\(0\leq x < n_1n_2\cd n_k\) の範囲では唯一の解が存在する。

2.2 群

集合 \(G\) が次の ① ~ ④ を満たすとき、\(G\) は群(group)であると言う。

2.3 既約剰余類群

剰余群 \(\bs{Z}/n\bs{Z}\) から、代表元が \(n\) と互いに素なものだけを選び出したものを既約剰余類という。

「既約剰余類」は、乗算に関して群になる。これを「既約剰余類群」といい、\((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) で表す。

定義により、\((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) の群位数は \(\varphi(n)\) である。\(\varphi\) はオイラー関数で、\(\varphi(n)\) は \(n\) 以下で \(n\) と互いに素な自然数の数を表す。\(n\) が素数 \(p\) の場合の群位数は \(\varphi(p)=p-1\) である。

2.4 有限体 \(\bs{\bs{F}_p}\)

\(\bs{F}_p\) 上の1次方程式、

\(ax+b=c\)

は1個の解をもつ。

\(\bs{F}_p\) 上の多項式を \(f(x)\) とする。

\(f(a)=0\) なら、\(f(x)\) は \(x-a\) で割り切れる。

\(\bs{F}_p\) 上の \(n\)次多項式を \(f_n(x)\) とする。方程式、

\(f_n(x)=0\)

の解は、高々 \(n\) 個である。

2.5 既約剰余類群は巡回群

既約剰余類群 \((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) は巡回群の直積に同型である

\((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) の元を \(a\) とする。以下が成り立つ。

[補題1]

\(a^x=1\) となる \(x\:\:(1\leq x)\) が必ず存在する。\(x\) のうち最小のものを \(d\) とすると、\(d\) を \(a\) の位数(order)と呼ぶ。

[補題2]

\(a,\:a^2,\:a^3,\:\cd\:,\:a^d=1\) は 全て異なる。ないしは、

\(a^0=1,\:a,\:a^2,\:\cd\:,a^{d-1}\) は 全て異なる。

[補題3]

\(n=p\)(素数)とする。\(d\) 乗すると \(1\) になる \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の元は、\(a,\:a^2,\:a^3,\:\cd\:,\:a^d\) がそのすべてである。

[補題4]

\(a^x=1\) となる \(x\) は \(d\) の倍数である。

[補題5]

\(a\) の位数を \(d\) とすると、\(d\) は 群位数 の約数である。

自然数 \(n\) と素な自然数 \(a\) について、

\(a^{\varphi(n)}=1\:\:(\mr{mod}\:n)\)

が成り立つ(オイラーの定理)。\(\varphi\) はオイラー関数で、\(\varphi(n)\) は \(n\) 以下で \(n\) と互いに素な自然数の数を表す。

\(n=p\)(素数)の場合は、\(p\) と素な数 \(a\) について、

\(a^{p-1}=1\:\:(\mr{mod}\:p)\)

となる(フェルマの小定理)。

\(p\) を素数とする。\((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) において、群位数 \((p-1)\) の約数 \(d\) のすべてについて、位数 \(d\) の元が \(\varphi(d)\) 個存在する。

\(p\) を素数とするとき、\((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) には生成元が存在する。生成元とは、その位数が \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の群位数、\(p-1\) の元である。

\(p\) を素数とし、\((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の元の一つを \(a\) とする。\(a\) の位数を \(d\) とし、\(d < p-1\) とする。このとき、\(d < e\) である位数 \(e\) をもつ \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の元が存在する。

[補題6]

\(a,\:b\) を自然数とすると、2つの数、\(a\,',\:b\,'\) をとって、

\(a\,'|a\)

\(b\,'|b\)

\(\mr{gcd}(a\,',b\,')=1\)

\(\mr{lcm}(a,b)=a\,'b\,'\)

となるようにできる。

[補題7]

\(p\) を素数とし、\((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の元の一つを \(a\) とする。\(a\) の位数を \(d\) とし、\(a^k\:\:(1\leq k\leq p-1)\) の位数を \(e\) とすると、

\(e=\dfrac{d}{\mr{gcd}(k,d)}\)

である。

[補題8]

\(p\) を奇素数とし、\(k\) を \(p\) と素な数とする(\(\mr{gcd}(k,p)=1\))。また、整数 \(m\) を \(m\geq1\) とする。

このとき、

\((1+kp^m)^p=1+k\,'p^{m+1}\)

と表すことができて、\(k\,'\) は \(p\) と素である。

\(p\) を \(p\neq2\) の素数(=奇素数)とする。また、\(g\) を \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元とする。

このとき \(g\) または \(g+p\) は \((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) の生成元である。つまり、\((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) には生成元が存在する。

生成元の存在2(その1)

\(p\) を奇素数とし、\(g\) を \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元とする。また、\(g\) は、

\(g^{p-1}=1+kp\)

\(\mr{gcd}(k,p)=1\)

と表されているとする。

この条件で、\(g\) は \((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) の生成元でもある。

生成元の存在2(その2)

\(p\) を奇素数とし、\(g\) を \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元とする。また、\(g\) は、

\(g^{p-1}=1+kp^m\:\:(m\geq2)\)

\(\mr{gcd}(k,p)=1\)

と表されているとする。

この条件では、\(g+p\) が \((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) の生成元である。

2のべき乗の既約剰余類群は、

\((\bs{Z}/2^n\bs{Z})^{*}\cong(\bs{Z}/2\bs{Z})\times(\bs{Z}/2^{n-2}\bs{Z})\)

である。つまり2つの巡回群の直積に同型である。

[補題9]

\(n\geq2\) のとき、\(5\) の \(\mr{mod}\:2^n\) での位数は \(2^{n-2}\) である。

既約剰余類群 \((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) は巡回群の直積に同型である。

3.多項式と体

3.1 多項式

\(a(x)\) と \(b(x)\) が互いに素な多項式のとき、

\(a(x)f(x)+b(x)g(x)=1\)

を満たす多項式 \(f(x)\)、\(g(x)\)で、

\(\mr{deg}\:g(x)\: < \:\mr{deg}\:a(x)\)

のものが存在する。

また、\(a(x)\) と \(b(x)\) が互いに素な多項式で、\(h(x)\) が任意の多項式のとき、

\(a(x)f(x)+b(x)g(x)=h(x)\)

を満たす多項式 \(f(x)\)、\(g(x)\) で、

\(\mr{deg}\:g(x)\: < \:\mr{deg}\:a(x)\)

のものが存在する。

有理数 \(\bs{Q}\) を係数とする多項式で、\(\bs{Q}\) の範囲ではそれ以上因数分解できない多項式を \(\bs{Q}\) 上で既約な多項式という。

整数係数の多項式 \(f(x)\) が \(\bs{Q}\) 上で(=有理数係数の多項式で)因数分解できれば、整数係数でも因数分解できる。

\(p(x)\) を既約多項式とし、\(f(x),\:g(x)\) を多項式とする。\(f(x)g(x)\) が \(p(x)\) で割り切れるなら、\(f(x),\:g(x)\) の少なくとも1つは \(p(x)\) で割り切れる。

\(p(x)\) を既約多項式とし、\(g(x)\) を多項式とする。\((g(x))^2\) が \(p(x)\) で割り切れるなら、\(g(x)\) は \(p(x)\) で割り切れる。また、\((g(x))^k\:\:(2\leq k)\) が \(p(x)\) で割り切れるなら、\(g(x)\) は \(p(x)\) で割り切れる。

\(p(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の既約多項式、\(f(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の多項式とする。

方程式 \(p(x)=0\) と \(f(x)=0\) が(複素数の範囲で)共通の解を1つでも持てば、\(f(x)\) は \(p(x)\) で割り切れる。

\(p(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の既約多項式、\(f(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の多項式とする。

\(f(x)\) の次数が1次以上で \(p(x)\) の次数未満のとき、方程式 \(p(x)=0\) と \(f(x)=0\) は(複素数の範囲で)共通の解を持たない。

\(p(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の既約多項式とすると、方程式 \(p(x)=0\) は(複素数の範囲で)重解を持たない。

\(\al\) を 方程式の解とする。\(\al\) を解としてもつ、体 \(\bs{Q}\) 上の方程式のうち、次数が最小の多項式を、\(\al\) の \(\bs{Q}\) 上の最小多項式と言う。

\(\bs{Q}\) 上の方程式、\(f(x)=0\) が \(\al\) を解としてもつとき、

の2つは同値である。

3.2 体

体 \(\bs{Q}\) 上の多項式 \(f(x)\) を、

\(f(x)=(x-\al_1)(x-\al_2)\cd(x-\al_n)\)

と、1次多項式で因数分解したとき、

\(\bs{Q}(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\:\al_n)\)

を \(f(x)\) の最小分解体と言う。\(f(x)\) は既約多項式でなくてもよい。

\(\bs{Q}\) 上の方程式の解をいくつか添加した代数拡大体 \(\bs{K}\) は単拡大である。つまり \(\bs{K}\) の元 \(\theta\) があって、\(\bs{K}=\bs{Q}(\theta)\) となる。この \(\theta\) を原始元という。

ある代数的数 \(\al\) の \(\bs{Q}\) 上の最小多項式が \(n\)次多項式 \(f(x)\) であるとする。このとき 体 \(\bs{K}\) を、

と定義すると、\(\bs{K}\) は体になり、\(\bs{K}=\bs{Q}(\al)\) である。その元の表し方は一意である。

3.3 線形空間

集合 \(V\) と 体 \(\bs{K}\) が次を満たすとき、\(V\) を \(\bs{\bs{K}}\) 上の線形空間(=ベクトル空間。linear space / vector space)と言う。

加算の定義

\(V\) の任意の元 \(u,\:v\) に対して \((u+v)\in V\) が定義されていて、この加算(\(+)\) の定義に関して \(V\) は可換群である。すなわち、

\((1)\) 単位元の存在

スカラー倍の定義

\(V\) の任意の元 \(u\) と \(\bs{K}\) の任意の元 \(k\) に対して、スカラー倍 \(ku\in V\) が定義されていて、加算との間に次の性質がある。\(u,\:v\) を \(V\) の元、\(k,\:m\) を \(\bs{K}\) の元とし、\(\bs{K}\) の乗法の単位元を \(1\) とする。

\((1)\:\:k(mu)=(km)u\)

\((2)\:\:(k+m)u=ku+mu\)

\((3)\:\:k(u+v)=ku+kv\)

\((4)\:\:1v=v\)

1次独立

線形空間 \(V\) の元の組、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) に対して、

\(a_1v_1+a_2v_2+\)..\(+a_nv_n=0\)

を満たす \(\bs{K}\) の元 \(a_1,a_2,\cd,a_n\) が、\(a_1=a_2=\cd=a_n=0\) しかないとき、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) は1次独立であるという。

1次従属

1次独立でないときが1次従属である。つまり、線形空間 \(V\) の元の組、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) に対して、

\(a_1v_1+a_2v_2+\)..\(+a_nv_n=0\)

を満たす、少なくとも一つは \(0\) でない \(\bs{K}\) の元 \(a_1,a_2,\cd,a_n\) があるとき、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) は1次従属であるという。

線形空間 \(V\) の元の組、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) に対して、次の2つが満たされるとき、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) を基底という。

基底から1つの元を除外したものは基底ではなくなる。また基底に1つの元を加えたものも基底ではない。

\(\{u_1,u_2,\cd,u_m\}\) と \(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) がともに線形空間 \(V\) の基底であるとき、\(m=n\) である。

線形空間の基底に含まれる元の数が有限個のとき、その個数を線形空間の次元と言う。次元は基底の取り方によらない。

\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次既約多項式を \(f(x)\) とし、方程式 \(f(x)=0\) の解の一つを \(\al\) とする。単拡大体である \(\bs{Q}(\al)\) は \(\bs{Q}\) 上の \(n\)次元線形空間であり、\(\{1,\:\al,\:\al^2,\:\cd\:,\al^{n-1}\}\) は \(\bs{Q}(\al)\) の基底である。

代数拡大体 \(\bs{F},\:\bs{K}\) が \(\bs{F}\:\subset\:\bs{K}\) であるとき、\(\bs{K}\) は \(\bs{F}\) 上の線形空間である。\(\bs{K}\) の次元を、\(\bs{K}\)の(\(\bs{F}\)からの)拡大次数といい、

\([\:\bs{K}\::\:\bs{F}\:]\)

で表す。

代数拡大体 \(\bs{F},\:\bs{M},\:\bs{K}\) が \(\bs{F}\:\subset\:\bs{M}\:\subset\:\bs{K}\) であるとき、

\([\:\bs{K}\::\:\bs{F}\:]=[\:\bs{K}\::\:\bs{M}\:][\:\bs{M}\::\:\bs{F}\:]\)

が成り立つ。

体 \(\bs{K}_0\) と 体 \(\bs{K}\) があり、\(\bs{K}_0\:\subset\:\bs{K}\) を満たしている。\(\bs{K}_0\) と \(\bs{K}\) が有限次元であり、その次元が同じであれば、\(\bs{K}_0=\bs{K}\) である。

4.一般の群

4.1 部分群\(\bs{\cdot}\)正規部分群、剰余類\(\bs{\cdot}\)剰余群

群 \(G\) の2つの部分集合を \(H,\:N\) とする。\(H\) と \(N\) の演算結果である \(G\) の部分集合、\(HN\) を次の式で定義する。

\(HN\:=\:\{\:hn\:|\:h\in H,\:n\in N,\:hn\) は群の演算定義による \(\}\)

群 \(G\) の元の演算では結合則が成り立つから、部分集合の演算でも結合則が成り立つ。つまり \(H_1,\:H_2,\:H_3\) をを3つの部分群とすると、

\((H_1H_2)H_3=H_1(H_2H_3)\)

である。部分集合の元は \(1\)つでもよいから、\(x\) が \(G\) の元で \(x\) だけの部分集合を \(\{x\}\) とすると、

\(H_1(\{x\}H_2)=(H_1\{x\})H_2\)

である。これを、

\(H_1(xH_2)=(H_1x)H_2\)

と記述する。

群 \(G\) の部分集合を \(N\) とし、\(N\) の任意の2つの元を \(x,\:y\) とする。

\(xy\in N,\:x^{-1}\in N\)

なら、\(N\) は \(G\) の部分群である。

群 \(G\) の部分群を \(N\) とし、\(G\) の 元を \(x\) とすると、次の2つは同値である。

① \(xN\:=\:N\)

② \(x\:\in\:N\)

\(G\) の部分群を \(H,\:N\) とすると、\(H\cap N\) は部分群である。

有限群 \(G\) の位数を \(n\) とし( \(|G|=n\) )、\(H\) を \(G\) の部分群とする。\(H\) に左から \(G\) のすべての元、\(g_1,\:g_2,\:\cd\:,\:g_n\) かけて、集合、

\(g_1H,\:g_2H,\:\cd\:,g_nH\)

を作る。

\(g_1H,\:g_2H,\:\cd\:,g_nH\) から、同じになる集合を集めたものを剰余類と呼ぶ。その同じになる集合から代表的なものを一つ取り出し、

\(xH\:\:(x\in G)\)

の形で剰余類を表す。\(g_1H,\:g_2H,\:\cd\:,g_nH\) から剰余類が \(d\) 個できたとし、それらを、

\(x_1H,\:x_2H,\:\cd\:,x_dH\)

とすると、

\(i\neq j\) のとき \(x_iH\:\cap\:x_jH=\phi\)

\(G=x_1H\:\cup\:x_2H\:\cup\:\cd\:\cup\:x_dH\)

である。剰余類は、群 \(G\) の元を部分群 \(H\) によって分類したものといえる。

\(x_1H,\:x_2H,\:\cd\:,x_dH\) を「左剰余類」という。同じことが \(G\) の元を右からかけたときにも成り立ち、\(Hx_1{}^{\prime},\:Hx_2{}^{\prime},\:\cd\:,Hx_d\,'\) を「右剰余類」という。

群 \(G\) の 部分群 \(H\) による剰余類の個数 \(d\) について、\(d\cdot|H|=|G|\) が成り立つ。この \(d\) を「\(G\) の \(H\) による指数」といい、\([\:G\::\:H\:]\) で表す。つまり、

\(|G|=[\:G\::\:H\:]\cdot|H|\)

である(ラグランジュの定理)。

群 \(G\) の元 \(g\) の位数(\(g^x=e\) となる最小の \(x\))を \(n\) とすると、\(n\) は群位数 \(|G|\) の約数である。

群位数が素数の群は巡回群である。

有限群 \(G\) の部分群を \(H\) とする。\(G\) の全ての元 \(g\) について、

\(gH=Hg\)

が成り立つとき、\(H\) を \(G\) の正規部分群(normal subgroup)という。正規部分群では左剰余類と右剰余類が一致する。

定義により、\(G\) および \(\{e\}\) は \(G\) の正規部分群である。また \(G\) が可換群であると、その部分群は正規部分群である。巡回群は可換群だから、巡回群の部分群は正規部分群である。

有限群 \(G\) の正規部分群を \(H\) とする。\(G\) の \(H\) による剰余類

\(x_1H,\:x_2H,\:\cd\:,x_dH\:\:(\:x_i\in G,\:d=[\:G\::\:H\:]\:)\)

は部分集合の演算の定義(41A)で群になる。この群を \(G\) の \(H\) による剰余群(quotient group)といい、\(G/H\) で表す。剰余群は商群とも言う。

巡回群の部分群による剰余群は巡回群である。

\(G\) の正規部分群を \(H\)、部分群を \(N\) とする。このとき、

が成り立つ。

4.2 準同型写像

群 \(G\) から群 \(G\,'\) への写像 \(f\) がある。\(G\) の任意の2つの元、\(x,\:y\) について、

\(f(xy)=f(x)f(y)\)

が成り立つとき、\(f\) を \(G\) から \(G\,'\) への準同型写像(homomorphism)という。右辺は群 \(G\,'\) の演算定義に従う。

また、\(f\) が全単射写像のとき、\(f\) を同型写像(isomorphism)という。群 \(G\) から \(G\,'\) への同型写像が存在するとき、\(G\) と \(G\,'\) は同型であるといい、

\(G\:\cong\:G\,'\)

で表す。

群 \(G\) から群 \(G\,'\) への準同型写像 \(f\) がある。\(G\) の元を \(f\) で移した元の集合を「\(f\) の像(image)」といい、\(\mr{Im}\:f\) と書く。\(\mr{Im}\:f\) を \(f(G)\) と書くこともある。

\(\mr{Im}\:f\) は \(G\,'\) の部分群である。

\(G\) の単位元を \(e\)、\(G\,'\) の単位元を \(e\,'\) とする。準同型写像 \(f\) によって \(e\,'\) に移る \(G\) の元の集合を「\(f\) の核(kernel)」といい、\(\mr{Ker}\:f\) と書く。

\(\mr{Ker}\:f\) は \(G\) の部分群である。

群 \(G\) から群 \(G\,'\) への準同型写像 \(f\) がある。このとき

である。

群 \(G\) から群 \(G\,'\) への準同型写像を \(f\) とする。このとき \(\mr{Ker}\:f\) は \(G\) の正規部分群である。

4.3 同型定理

群 \(G\) から群 \(G\,'\) への準同型写像 \(f\) がある。\(H=\mr{Ker}\:f\) とすると、\(G\) の \(H\) による剰余群は、\(G\) の \(f\) による像と同型である。つまり、

\(G/H\:\cong\:\mr{Im}\:f\)

が成り立つ。

群 \(G\) の正規部分群を \(H\)、部分群を \(N\) とすると、

\(N/(N\cap H)\:\cong\:NH/H\)

が成り立つ。

5.ガロア群とガロア対応

5.1 体の同型写像

体 \(\bs{K}\) から 体 \(\bs{F}\) への写像 \(f\) が全単射であり、\(\bs{K}\) の任意の元、\(x,\:y\) に対して、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(x+y)&=f(x)+f(y)\\

&&\:\:f(xy)&=f(x)f(y)\\

\end{eqnarray}\)

が成り立つとき、\(f\) を体の同型写像という。この定義による同型写像は、加法と乗法のみならず、四則演算を保存する。

特に、\(\bs{K}\) から \(\bs{K}\) への同型写像を自己同型写像という。

\(\bs{K}\) から \(\bs{F}\) への同型写像が存在するとき、体 \(\bs{K}\) と 体 \(\bs{F}\) は同型であるといい、\(\bs{K}\:\cong\:\bs{F}\) で表す。

体 \(\bs{K}\) と \(\bs{F}\) がともに \(\bs{Q}\) を含むとき、\(a\in\bs{Q}\) に対して、

\(f(a)=a\)

である。つまり有理数は同型写像で不変である。

変数 \(x\) の多項式(係数は \(\bs{Q}\) の元)を分母・分子とする分数式を、\(\bs{Q}\) 上の有理式という。

体 \(\bs{K}\) と 体 \(\bs{F}\) は \(\bs{Q}\) を含むものとする。\(\sg\) を \(\bs{K}\) から \(\bs{F}\) への同型写像とし、\(a\) を \(\bs{K}\) の元とする。\(f(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の有理式とすると、

\(\sg(f(a))=f(\sg(a))\)

である。これは多変数の有理式でも成り立つ。\(a_1,a_2,\cd,a_n\) を \(\bs{K}\) の元、\(f(x_1,x_2,\cd,x_n)\) を \(\bs{Q}\) 上の有理式とすると、

\(\sg(f(a_1,a_2,\cd,a_n))=f(\sg(a_1),\sg(a_1),\cd,\sg(a_n))\)

である。

\(\bs{Q}\) を含む体を \(\bs{K}\) とし、\(\bs{K}\)の拡大体を \(\bs{F}\:,\bs{F}\,'\) とする。\(\sg\) を \(\bs{K}\) を不変にする \(\bs{F}\) から \(\bs{F}\,'\) への同型写像とし、\(a\) を \(\bs{F}\) の元とする。\(f(x)\) を \(\bs{K}\) 上の有理式とすると、

\(\sg(f(a))=f(\sg(a))\)

である。

\(\sg\) を体 \(\bs{K}\) から 体 \(\bs{F}\) への同型写像とする。\(\bs{Q}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の解の一つを\(\al\)とし、\(\al\)は \(\bs{K}\) の元とする。すると \(\sg(\al)\) も \(f(x)=0\) の解である。

\(\sg\) を体 \(\bs{K}\) から 体 \(\bs{F}\) への同型写像とし、\(f(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の \(n\)次既約多項式とする。方程式 \(f(x)=0\) の \(n\)個の解を \(\al_1,\al_2,\cd,\al_n\) とし、これらが全て \(\bs{K}\) に含まれるとする。

すると \(\sg(\al_1),\sg(\al_2),\cd,\sg(\al_n)\) は、\(\al_1,\al_2,\cd,\al_n\) を入れ替えたものである。

\(f(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の \(n\)次既約多項式とする。\(\al,\:\beta\) を方程式 \(f(x)=0\) の異なる解とする。

すると \(\sg(\al)=\beta\) を満たす \(\bs{Q}(\al)\) から \(\bs{Q}(\beta)\) への唯一の同型写像 \(\sg\) が存在する。

\(f(x)\) を \(\bs{Q}\) 上の \(n\)次既約多項式とする。\(f(x)=0\) の全ての解を \(\al_1=\al,\:\al_2,\:\cd\:,\al_n\) とする。このとき \(\bs{Q}(\al)\) に作用する同型写像は \(n\)個あり、それらは、

\(\sg_i(\al)=\al_i\) \((1\leq i\leq n)\)

で定められ、\(\sg_i\) は \(\bs{Q}(\al)\) から \(\bs{Q}(\al_i)\) への同型写像となる。

\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次既約多項式を \(f(x)\) とし、方程式 \(f(x)=0\) の解の一つを \(\al\) とする。

\(\bs{\bs{Q}(\al)}\) 上の \(m\)次既約多項式を \(g(x)\) とし、方程式 \(g(x)=0\) の解の一つを \(\beta\) とする。また、\(\bs{Q}(\al)\) の同型写像の一つを \(\tau\) とする。

このとき、\(\tau\) は \(\bs{Q}(\al,\beta)\) の同型写像 \(\sg_j\) に延長できる。延長とは、\(\sg_j\) の作用を \(\bs{Q}(\al)\) に限定した写像の作用が \(\tau\) と一致することを言う。\(\tau\) を延長した同型写像 \(\sg_j\) は \(m\)個ある(\(0\leq j < m\))。

5.2 ガロア拡大とガロア群

ガロア拡大は次のように定義される。この2つの定義は同値である。

\(\bs{K}/\bs{F}\) がガロア拡大のとき、\(\bs{\bs{F}}\) を不変にする \(\bs{K}\) の自己同型写像の集合は群になる。これをガロア群といい、\(\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{F})\) で表す。

\(\bs{Q}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の最小分解体を \(\bs{L}\)、ガロア群を \(G\) とするとき、\([\:\bs{L}\::\:\bs{Q}\:]=|G|\) である。

\(\bs{F}\) を代数拡大体とし、\(\bs{F}\) のガロア拡大を \(\bs{L}\) とする。\(\bs{L}\) のガロア群の位数は \(\bs{F}\) から \(\bs{L}\) への拡大次数に等しい。つまり、

\([\:\bs{L}\::\:\bs{F}\:]=|\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{F})|\)

である。

\(\bs{K}\) を \(\bs{F}\) のガロア拡大体とし、\(\bs{M}\) を \(\bs{F}\subset\bs{M}\subset\bs{K}\) である任意の体(=中間体)とするとき、\(\bs{K}\) は \(\bs{M}\) のガロア拡大体でもある。

5.3 ガロア対応

体 \(\bs{F}\) 上の方程式の最小分解体(=ガロア拡大体)を \(\bs{K}\) とし、ガロア群を \(G\) とする。\(G\) の部分群 \(H\) によって不変な \(\bs{K}\) の元の集合 \(\bs{M}\) は体になる。これを \(\bs{K}\) における \(H\) の固定体といい、\(\bs{K}(H)\) で表す(または \(\bs{K}^H\))。

また \(\bs{K}\) の中間体 \(\bs{M}\) のすべての元を不変にする \(G\) の部分集合 \(H\) は群になる。これを \(G\) における \(\bs{M}\) の固定群と呼び、\(G(\bs{M})\) で表す(または \(G^M\))。

\(\bs{F}\) のガロア拡大体を \(\bs{K}\) とし、ガロア群を \(G\) とする。\(G\) の任意の部分群を \(H\) とし、\(H\) による \(\bs{K}\) の固定体 \(\bs{K}(H)\) を \(\bs{M}\) とする(次式)。

\(\begin{eqnarray}

&&G\:\sp\:H &\sp\:\{e\}\\

&&\bs{F}\:\subset\:\bs{K}(H)=\bs{M} &\subset\:\bs{K}\\

\end{eqnarray}\)

\(\bs{M}\)の固定群を \(G(\bs{M})\) とする(次式)。ガロア群の定義により \(G(\bs{M})=\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{M})\) である。

\(\begin{eqnarray}

&&\bs{F}\:\subset\:\bs{M} &\subset\:\bs{K}\\

&&G\:\sp\:G(\bs{M}) &\sp\:\{e\}\\

\end{eqnarray}\)

このとき、

\(G(\bs{M})=H\)

つまり、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{M})&=H \\

&&\:\:\bs{K}(G(\bs{M}))&=\bs{M}\\

\end{eqnarray}\)

が成り立つ。

\(\bs{Q}\) のガロア拡大を \(\bs{K}\) とし、\(\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{Q})=G\) とする。\(\bs{K}\) の中間体 \(\bs{M}\) と \(G\) の部分群 \(H\) がガロア対応になっているとする。このとき

の2つは同値である。また、これが成り立つとき、

\(\mr{Gal}(\bs{M}/\bs{Q})\:\cong\:G/H\)

という群の同型が成り立つ。

6.可解性の必要条件

6.1 可解群

群 \(G\) から 単位元 \(e\) に至る部分群の列、

があって、\(H_{i+1}\) は \(H_i\) の正規部分群であり、剰余群 \(H_i/H_{i+1}\) が巡回群であるとき、\(G\) を可解群(solvable group)と言う。

\(H_{i+1}\) が \(H_i\) の正規部分群であるとき、\(H_i\) を正規列と言う。また、\(H_i/H_{i+1}\) が巡回群のとき、\(H_i\) を可解列という。

巡回群は可解群である。また、巡回群の直積も可解群である。

可解群の部分群は可解群である。

可解群の準同型写像による像は可解群である。

このことより、

可解群の剰余群は可解群

であることが分かる。なぜなら、群 \(G\) の部分群を \(N\) とすると、\(G\) から \(G/N\) への自然準同型、つまり \(x\in G\) として、

\(x\:\longmapsto\:xN\)

の準同型写像を定義できるからである。

6.2 巡回拡大

\(\bs{Q}\) のガロア拡大を \(\bs{K}\) とする。\(\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{Q})\) が巡回群のとき、\(\bs{K}/\bs{Q}\) を巡回拡大(cyclic extension)と言う。

\(\bs{Q}\) の拡大体を \(\bs{K}\) とする。

となる拡大列があって(\(k > 1\))、\(\bs{K}_{i+1}/\bs{K}_i\:(0\leq i < k)\) が巡回拡大のとき、\(\bs{K}/\bs{Q}\) は累巡回拡大であると言う。ただし、\(\bs{\bs{K}/\bs{Q}}\) が累巡回拡大だとしても、\(\bs{\bs{K}/\bs{Q}}\) がガロア拡大であるとは限らない。

\(\bs{Q}\) のガロア拡大を \(\bs{K}\)、そのガロア群を \(G\) とする。このとき、

の2つは同値である。

6.3 原始\(\bs{n}\)乗根を含む体とべき根拡大

1の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) とする。このとき

・\(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q}\) はガロア拡大

・\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\:\cong\:(\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\)

が成り立つ。

\(x^n-1=0\) の \(n\)個の解のうち、\(n\)乗して初めて \(1\) になる解を \(1\)の原始\(n\)乗根という。

原始\(n\)乗根は \(\varphi(n)\) 個ある。\(\varphi(n)\) はオイラー関数で、\(n\) と互いに素である \(n\) 以下の自然数の数を表す。

\(1\) の原始\(n\)乗根の一つを \(\zeta\) とすると、

\(\zeta^m\:\:(1\leq m\leq n)\)

は、\(1\) の\(n\)乗根の全体を表す。また、

\(\zeta^m\:\:(\mr{gcd}(m,n)=1)\)

は、\(1\) の原始\(n\)乗根の全体を表す。

\(1\) の原始\(n\)乗根の一つを \(\zeta\) とする。\(\zeta\) の最小多項式を \(f(x)\) とし、\(k\) を \(n\) とは素な数とする。

このとき \(f(\zeta^k)=0\) である。

\(1\) の原始\(n\)乗根の一つを \(\zeta\) とし、\(\zeta\) の最小多項式を \(f(x)\) とすると、\(f(x)\) は円分多項式である。円分多項式とは、方程式 \(f(x)=0\) が \(\varphi(n)\) 個の解をもち、それらすべてが 原始\(n\)乗根 である多項式である。

従って、原始\(n\)乗根は互いに共役である。最小多項式は既約多項式なので、円分多項式は既約多項式である。

\(\bs{Q}\) に \(\zeta\) を添加した単拡大体 \(\bs{Q}(\zeta)\) は \(f(x)\) の最小分解体であり、\(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q}\) はガロア拡大である。

\(1\) の原始\(n\)乗根の一つを \(\zeta\) とすると、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\cong(\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\)

である。つまり \(1\) の原始\(n\)乗根の一つを \(\bs{Q}\) に添加した拡大体のガロア群は、既約剰余類群に同型である。

\(1\) の原始\(n\)乗根の一つを \(\zeta\) とすると、\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\) は巡回群の直積と同型である。

従って、\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\) は可解群であり(61B)、累巡回拡大である(62C)。

\(\bs{K}\) 上の方程式 \(x^n-a=0\:(a\in\bs{K}\)、\(a\neq1)\) の解の一つで、\(\bs{K}\) に含まれないものを \(\sqrt[n]{a}\) とするとき、\(\bs{K}(\sqrt[n]{a})\) を \(\bs{K}\) のべき根拡大(radical extension)と呼ぶ。

また、\(\bs{K}\) からのべき根拡大を繰り返して拡大体 \(\bs{F}\) ができるとき、\(\bs{F}/\bs{K}\) を累べき根拡大と言う。

\(1\) の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) とし、\(\bs{K}\) に \(\zeta\) が含まれるとする。\(\bs{K}\) 上の方程式 \(x^n-a=0\:(a\in\bs{K}\)、\(a\neq1)\) の解の一つで、\(\bs{K}\) に含まれないものを \(\sqrt[n]{a}\) とし、\(\bs{L}=\bs{K}(\sqrt[n]{a})\) とすると、

が成り立つ。

6.4 可解性の必要条件

\(\bs{Q}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の解の一つである \(\al\) がべき根で表されているとする。このとき「\(\bs{Q}\) のガロア拡大 \(\bs{E}\) で、\(\al\) を含み、\(\bs{E}/\bs{Q}\) が累巡回拡大」であるような 代数拡大体 \(\bs{E}\) が存在する。

\(\bs{Q}\) 上の \(n\)次既約方程式 \(f(x)=0\) の解の一つ がべき根で表されているとする。\(f(x)\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とするとき、\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) は可解群である。

6.5 5次方程式の解の公式はない

すべての置換は共通文字を含まない巡回置換の積で表せる。

すべての置換は互換の積で表せる。

一つの置換を互換の積で表したとき、その互換の数は奇数か偶数かのどちらかに決まる。

\(S_n\) の元は同数の偶置換と奇置換から成る。従って、

\([\:S_n\::\:A_n\:]=2\)

である。

\(A_n\) は \(S_n\) の正規部分群であり、\(S_n/A_n\) は巡回群である。

交代群 \(A_n\) の任意の元は、3文字の巡回置換の積で表せる。

群 \(G\) の部分群を \(N\) とする。

\(|G|=2|N|\)

のとき(つまり 群の指数 \([G:N]=2\) のとき)、\(N\) は \(G\) の正規部分群である。

5次以上の対称群、\(S_n\:\:(n\geq5)\) は可解群ではない。

\(\bs{Q}\) の代数拡大体を \(\bs{K}\) とする。\(\bs{K}\) の任意の元である\(k\)5つの変数 \(b_1,b_2,b_3,b_4,b_5\) を根とする多項式を、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(x)&=(x-b_1)(x-b_2)(x-b_3)(x-b_4)(x-b_5)\:\:(b_i\in\bs{K})\\

&&&=x^5-a_4x^4+a_3x^3-a_2x^2+a_1x-a_0\\

\end{eqnarray}\)

とし、\(\bs{Q}\) に \(a_0,a_1,a_2,a_3,a_4,\)を添加した代数拡大体を \(\bs{F}\) とする。つまり、

\(\bs{F}=\bs{Q}(a_0,\:a_1,\:a_2,\:a_3,\:a_4)\)

である。

このとき、\(\bs{K}\) の \(\bs{F}\) 上の ガロア群 \(G\) は5次対称群 \(S_5\) である。\(S_5\) は可解群ではないので(65G)、従って \(b_i\) を \(a_i\) のべき根で表すことはできない。

6.6 可解ではない5次方程式

群 \(G\) の位数 \(|G|\) が素数 \(p\) を約数にもつとき、\(g^p=e\:\:(g\neq e)\) となる \(G\) の元 \(g\) が存在する。つまり、\(G\) は位数 \(p\) の巡回群を部分群としてもつ。

\(f(x)\) を既約な5次多項式とする。方程式 \(f(x)=0\) が複素数解を2つ、実数解を3つもつなら、方程式は可解ではない。

7.可解性の十分条件

7.1 1の原始\(\bs{n}\)乗根

\(1\) の 原始\(n\)乗根はべき根で表現できる。

7.2 べき根拡大の十分条件のため補題

\(\bs{L}\) を \(\bs{K}\) のガロア拡大とし、\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{K})\) を \(\sg\) で生成される位数 \(n\) の巡回群とする。式 \(g(x)\) を、

と定義する。このとき、\(\bs{L}\) の全ての元 \(x\) について、\(g(x)=0\) となるような \(\bs{L}\) の元、\(a_1,\:a_2,\:\cd\:,a_{n-1}\) は存在しない。

\(\zeta\) を \(1\) の原始\(n\)乗根とし、\(\zeta\)を含む代数体を \(\bs{K}\) とする。\(\bs{K}\) のガロア拡大体を \(\bs{L}\) とし、\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{K})\) は \(\sg\) で生成される位数 \(n\) の巡回群とする(= \(\bs{L}/\bs{K}\) が巡回拡大)。また \(f(x)\) を \(\bs{K}\) 上の \(n\)次既約多項式とし、\(\bs{L}\) が方程式 \(f(x)=0\) の解 \(\theta\) を用いて、\(\bs{L}=\bs{K}(\theta)\) と表されているものとする。このとき、

\(g(x)=x+\zeta^{n-1}\sg(x)+\zeta^{n-2}\sg^2(x)+\cd+\zeta\sg^{n-1}(x)\)

とおくと、\(g(\theta),\:g(\theta^2),\:\cd\:,g(\theta^{n-1})\) のうち少なくとも一つは \(0\) ではない。

7.3 べき根拡大の十分条件

1の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) とし、代数体 \(\bs{\bs{K}}\) には \(\bs{\zeta}\) が含まれるとする。\(\bs{L}/\bs{K}\) をガロア拡大とし、\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{K})\) が巡回群とする(= \(\bs{L}/\bs{K}\) が巡回拡大)。拡大次数は \([\bs{L}:\bs{K}]=n\) とする。

このとき、\(\bs{L}\) は \(\bs{K}\) のべき根拡大である。

7.4 べき根拡大と巡回拡大の同値性

\(1\) の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) とし、代数体 \(\bs{\bs{K}}\) には \(\bs{\zeta}\) が含まれるとする。また、\(\bs{K}\) の\(n\)次拡大体を \(\bs{L}\) とする( \([\:\bs{L}\::\:\bs{K}\:]=n\) )。

このとき、

の2つは同値である。

7.5 可解性の十分条件

体 \(\bs{K}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とする。\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{K})=G\) とし、\(G\) は可解群とする。

このとき \(f(x)=0\) の解は四則演算とべき根で表現できる。

7.6 位数2の巡回拡大は平方根拡大:正5角形が作図できる理由

\(p\) を素数とし、原始\(p\)乗根を \(\zeta\) とすると、

\(|\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})|=|(\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}|=p-1\)

なので、

\(p-1=2^k\:\:(1\leq k)\)

の条件があると、\(\bs{Q}\) から \(\bs{Q}(\zeta)\) に至る「平方根拡大」の列が存在し、\(\zeta\) は四則演算と平方根 \(\sqrt{\phantom{a}}\) だけで表現できる。従って 正 \(p\)角形は定規とコンパスで作図可能である

| 7.可解性の十分条件(続き) |

7.8 可解な5次方程式

大多数の5次方程式のガロア群は、対称群 \(S_5\) か 交代群 \(A_5\) であり、従って可解ではありません(65G)。しかし特別な形の5次方程式は可解です。

|

しかし、\(x^5-2=0\) のガロア群は可解な5次方程式のガロア群としては最も複雑なのです。方程式の "見た目の" 単純・複雑さと、ガロア群の単純・複雑さはリンクしません。以下で \(x^5-2\) のガロア群を計算します。

\(x^5-2\) のガロア群

\(1\) の原始\(5\)乗根の一つを \(\zeta\) とします。\(x^5-1=0\) は、

\((x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=0\)

と因数分解できるので、\(\zeta\) は、

\(x^4+x^3+x^2+x+1=0\)

の根です。7.1節で計算したように、たとえば、

\(\zeta=\dfrac{1}{4}(-1+\sqrt{5}+i\sqrt{10+2\sqrt{5}})\)

です。また、

\(\al=\sqrt[5]{2}\)

とします。そうすると、\(x^5-2=0\) の解は、

\(\al,\:\:\al\zeta,\:\:\al\zeta^2,\:\:\al\zeta^3,\:\:\al\zeta^4\)

の5つです。\(f(x)=x^5-2\) の最小分解体 \(\bs{L}\) は、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\bs{L}&=\bs{Q}(\al,\:\al\zeta,\:\al\zeta^2,\:\al\zeta^3,\:\al\zeta^4)\\

&&&=\bs{Q}(\zeta,\al)\\

\end{eqnarray}\)

です。この \(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) は、\(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) として、

\(\bs{Q}\:\subset\:\bs{F}\:\subset\:\bs{L}\)

という、体の拡大で作られたものと見なせます。つまり \(\bs{L}=\bs{F}(\al)\) です。

\(\zeta\) の \(\bs{Q}\) 上最小多項式は、\(x^4+x^3+x^2+x+1\) という4次多項式なので、拡大次数は、

\([\:\bs{F}:\:\bs{Q}\:]=4\)

です。\(\bs{Q}(\zeta)\) は単拡大体であり、単拡大体の同型写像の定理(51G)によって、\(\zeta\) に作用する \(\bs{Q}\) 上の同型写像はちょうど \(4\)個あります。

\(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) は \(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) 上の5次既約多項式 \(x^5-2\) の解 \(\al\) を \(\bs{F}\) に添加した単拡大体です。従って、

\([\:\bs{L}\::\:\bs{F}\:]=5\)

です。\(\bs{L}=\bs{F}(\al)\) も単拡大体であり、\(\al\) に作用する \(\bs{\bs{F}}\) 上の同型写像は \(5\)個です。

拡大次数の連鎖律(33H)により、

\([\:\bs{L}\::\:\bs{Q}\:]=[\:\bs{L}\::\:\bs{F}\:]\cdot[\:\bs{F}\::\:\bs{Q}\:]=20\)

がわかります。従って \(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) の位数は \(20\) です。\(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) の自己同型写像を\(20\)個見つければ、それが \(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\) です。

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\)

自己同型写像は、方程式の解を共役な解に移します。\(\zeta\) は \(1\) の原始\(5\)乗根であり、4次方程式 \(x^4+x^3+x^2+x+1=0\) の解なので、

\(\zeta,\:\:\zeta^2,\:\:\zeta^3,\:\:\zeta^4\)

が互いに共役です。そこで、自己同型写像 \(\tau_i\:(i=1,2,3,4)\) を、\(\zeta\) を \(\zeta^i\) に置き換える写像、つまり、

\(\tau_i\::\:\zeta\:\longrightarrow\:\zeta^i\) |

\(\tau_i(\zeta)=\zeta^i\:\:(i=1,2,3,4)\)

と表記します。\(\tau_i\:(i=1,2,3,4)\) の集合を、

\(G_{\large t}=\{\tau_1,\:\tau_2,\:\tau_3,\:\tau_4\}\)

とすると、\(G_{\large t}\) は \(\bs{Q}(\zeta)\) の4つの自己同型写像の集合なので、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})=G_{\large t}\)

です。恒等写像を \(e\) とすると、

\(\tau_1=e\)

ですが、

\(\tau_2(\zeta)=\zeta^2\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau_2^{\:2}(\zeta)&=\tau_2(\tau_2(\zeta))=\tau_2(\zeta^2)\\

&&&=\zeta^4=\tau_4(\zeta)\\

&&\:\:\tau_2^{\:3}(\zeta)&=\tau_2(\tau_2^2(\zeta))=\tau_2(\zeta^4)\\

&&&=\zeta^8=\zeta^3=\tau_3(\zeta)\\

&&\:\:\tau_2^{\:4}(\zeta)&=\zeta^{16}=\tau_1(\zeta)\\

\end{eqnarray}\)

と計算できるので、

\(\tau_1^{\:2}=\tau_4,\:\:\tau_1^{\:3}=\tau_3,\:\:\tau_1^{\:4}=e\)

となります。従って、\(\tau_2\) を \(\tau\) と書くと、

\(G_{\large t}=\{e,\:\tau,\:\tau^2,\:\tau^3\}\)

であり、\(G_{\large t}\) は \(\tau\)(= \(\tau_2\)) を生成元とする位数 \(4\) の巡回群で、既約剰余類群 \((\bs{Z}/5\bs{Z})^{*}\) と同型です。これは一般に \(1\) の原始\(n\)乗根を \(\zeta\) としたときに、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})\cong(\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\)

という 6.3節の \(\bs{\bs{Q}(\zeta)}\)のガロア群の定理(63E)からもわかります。

\((\bs{Z}/5\bs{Z})^{*}\) の生成元は \(2,\:3\) です。従って、\(G_{\large t}\) の生成元は \(\tau_2,\:\tau_3\) です。\(\tau_4\) については、

\(\tau_4(\zeta)=\zeta^4\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau_4^{\:2}(\zeta)&=\tau_4(\tau_4(\zeta))=\tau_4(\zeta^4)\\

&&&=\zeta^{16}=\zeta\\

\end{eqnarray}\)

なので、\(\tau_4^{\:2}=\tau_1=e\) であり、生成元ではありません。

\(\mr{Gal}(\bs{F}(\al)/\bs{F})\)

\(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)=\bs{F}(\al)\) は \(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) 上の既約方程式 \(x^5-2=0\) の解の一つである \(\al\) を \(\bs{F}\) に添加したべき根拡大体です。\(\bs{F}\) には \(1\)の原始5乗根 \(\zeta\) が含まれるので、\(\bs{F}(\al)/\bs{F}\) はガロア拡大、かつ巡回拡大です。\(\al\) と共役な方程式の根は、

\(\al,\:\:\al\zeta,\:\:\al\zeta^2,\:\:\al\zeta^3,\:\:\al\zeta^4\)

です。そこで \(\al\) に作用する自己同型写像 \(\sg_j\:(j=0,1,2,3,4)\) を、

\(\sg_j:\:\al\:\longrightarrow\:\al\zeta^j\) |

\(\sg_j(\al)=\al\zeta^j\)

と書きます。\(\sg_j\) の集合を、

\(G_{\large s}=\{\sg_0,\:\sg_1,\:\sg_2,\:\sg_3,\:\sg_4\}\)

とすると、\(\mr{Gal}(\bs{F}(\al)/\bs{F})=G_{\large s}\) です。また、

\(\sg_0=e\)

\(\sg_1(\al)=\al\zeta\)

\(\sg_2(\al)=\al\zeta^2=\sg_1^{\:2}(\al)\)

\(\sg_3(\al)=\al\zeta^3=\sg_1^{\:3}(\al)\)

\(\sg_4(\al)=\al\zeta^4=\sg_1^{\:4}(\al)\)

です。\(\sg_1=\sg\) と書くと、

\(G_{\large s}=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\sg^3,\:\sg^4\}\)

となって、\(G_{\large t}\) は \(\sg\) を生成元とする位数 \(5\) の巡回群であり、剰余群 \(\bs{Z}/5\bs{Z}\) と同型です。なお \(5\) は素数なので、\(\sg_1\) だけでなく、\(\sg_2,\:\sg_3,\:\sg_4\) も生成元です。

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\)

\(\sg_j\) を使って、\(\bs{F}=\bs{Q}(\zeta)\) の自己同型写像 \(\tau_i\) を \(\bs{L}=\bs{Q}(\zeta,\al)\) の自己同型写像に延長します。同型写像の延長定理(51H)により、\(\bs{Q}(\zeta,\al)\) の自己同型写像で、その作用を \(\bs{Q}(\zeta)\) に限定すると \(\tau_i\) に一致するものが必ず存在します。

\(\tau_i\) と \(\sg_j\) の合成写像を \(\sg_{ij}\) とし、

\(\sg_{ij}=\sg_j\cdot\tau_i\) \((i=1,2,3,4)\:\:(j=0,1,2,3,4)\) |

\(\sg_{10}=\sg_0\cdot\tau_1=e\cdot e=e\)

\(\sg_{ij}(\zeta)=\tau_i(\zeta)=\zeta^i\)

\(\sg_{ij}(\al)=\sg_j(\al)=\al\zeta^j\)

となります。また、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_{ij}(\al\zeta)&=\sg_j\tau_i(\al\zeta)\\

&&&=\sg_j(\al\zeta^i)\\

&&&=\al\zeta^j\zeta^i\\

&&&=\al\zeta^{i+j}\\

\end{eqnarray}\)

です。このように定義した \(\sg_{ij}\) 同士の演算(=写像の合成)は \(\sg_{ij}\) で閉じています。\(\tau_i\) も \(\sg_j\) も5次方程式の解を共役な解に移す写像なので、その合成写像もまた、解を共役な解に移す写像ですが(=閉じている)、次のように計算で確認することができます。

\(\tau_i\:(i=1,2,3,4)\) は \(\tau(\)=\(\tau_2)\) を生成元とする巡回群で、\(\sg_j\:(j=0,1,2,3,4)\) は \(\sg(=\sg_1)\) を生成元とする巡回群です。ここで、

\(\tau\sg=\sg^2\tau\)

が成り立ちます。なぜなら、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau\sg(\al\zeta)&=\tau_2\sg_1(\al\zeta)\\

&&&=\tau_2(\al\zeta\cdot\zeta)=\tau_2(\al\zeta^2)\\

&&&=\al\zeta^4\\

&&\:\:\sg^2\tau(\al\zeta)&=\sg_1^{\:2}\tau_2(\al\zeta)\\

&&&=\sg_1^{\:2}(\al\zeta^2)\\

&&&=\sg_1(\al\zeta\cdot\zeta^2)\\

&&&=\al\zeta\cdot\zeta\cdot\zeta^2\\

&&&=\al\zeta^4\\

\end{eqnarray}\)

と計算できるので、

\(\tau\sg(\al\zeta)=\sg^2\tau(\al\zeta)\)

が成り立つからです。\(\sg\) と \(\tau\) は可換ではありませんが(\(\tau\sg\neq\sg\tau\))、\(\tau\sg=\sg^2\tau\) という、いわば "弱可換性" があります("弱可換性" はここだけの言葉)。

なお、一般化すると、

\(\tau^i\sg^j=\sg^k\tau^i\:\:(k=2^{i}j)\)

と計算できます。

\(\tau^i\sg^j=\sg^k\tau^i\:\:(k=2^{i}j)\)

と計算できます。

\(\sg_{ij}\) の 2つの元 \(\sg_{ab},\:\sg_{cd}\) の合成写像は、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg_d\tau_c\sg_b\tau_a=\sg_d(\tau_c\sg_b)\tau_a\)

ですが、\(\tau_c\sg_b\) の部分は、

\(\tau_c\sg_b=\tau\cd\tau\sg\cd\sg\)

の形をしています。この部分に弱可換性 \(\tau\sg=\sg^2\tau\) の関係を繰り返し使って、

\(\tau_c\sg_b=\sg\cd\sg\tau\cd\tau\)

の形に変形できます。ということは、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg\cd\sg\tau\cd\tau\)

にまで変形できます。\(\sg^5=e,\:\tau^4=e\) なので、これは、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg_j\tau_i\)

となる \(i,\:j\) が一意に決まることを示していて、合成写像は \(\sg_{ij}\) で閉じていることがわかります。

2つの写像、\(\sg_{ab}\) と \(\sg_{cd}\) の合成写像を具体的に計算してみると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\sg_{cd}\sg_{ab}(\al\zeta)&=\sg_{cd}(\al\zeta^{a+b})\\

&&&=\sg_d\tau_c(\al\zeta^{a+b})\\

&&&=\sg_d\al\zeta^{c(a+b)}\\

&&&=\al\zeta^{ac+bc+d}\\

\end{eqnarray}\)

\((1\leq a,c\leq4,\:\:0\leq b,d\leq4)\)

となります。四則演算はすべて有限体 \(\bs{F}_5\) で(= \(\mr{mod}\:5\) で)行います。

\(\sg_{(ac)(bc+d)}(\al\zeta)=\al\zeta^{ac+bc+d}\)

なので、

\(\sg_{cd}\sg_{ab}=\sg_{(ac)(bc+d)}\)

です。記述を見やすくするため、

\(\sg_{ij}=\)[ \(i,\:j\) ]

|

と書きます。この記法を使うと、

[ \(c,\:d\) ][ \(a,\:b\) ]\(=\)[ \(ac,\:bc+d\) ]

となります。また、

[ \(a,\:b\) ][ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ]

\(=\)[ \(aa^{-1},\:-aa^{-1}b+b\) ]

\(=\)[ \(1,\:0\) ]\(=e\)

[ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ][ \(a,\:b\) ]

\(=\)[ \(a^{-1}a,\:a^{-1}b-a^{-1}b\) ]

\(=\)[ \(1,\:0\) ]\(=e\)

なので、[ \(a,\:b\) ] の逆元は、

[ \(a,\:b\) ]\(^{-1}=\)[ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ]

です。\(a^{-1}\) は \(\bs{F}_5\)(ないしは\((\bs{Z}/5\bs{Z})^{*}\))での逆元で、\(1^{-1}=1\)、\(2^{-1}=3\)、\(3^{-1}=2\)、\(4^{-1}=4\) です。

以上で、演算で閉じていて、単位元と逆元の存在がいえるので、

\(\sg_{ij}\:\:(i=1,2,3,4)\:\:(j=0,1,2,3,4)\)

は群を構成することがわかります。

\(\sg_{ij}\) を共役な解の巡回置換で表現します。\(x^5-2=0\) の5つの解を \(1,\:2\:,3,\:4,\:5\) で表します。つまり、

\(1:\al,\:2:\al\zeta,\:3:\al\zeta^2,\:4:\al\zeta^3,\:5:\al\zeta^4\)

です。

\(\tau_i(\zeta)=\zeta^i\)

ですが、\(\zeta^5=1\) に注意して、\(\tau_i\) を巡回置換で表現すると、

\(\tau_1=\:e\)

\(\tau_2=(2,\:3,\:5,\:4)=\tau\)

\(\tau_3=(2,\:4,\:5,\:3)=\tau^3\)

\(\tau_4=(2,\:5)(3,\:4)=\tau^2\)

となります。同様にして、

\(\sg_j(\al)=\al\zeta^j\)

なので、

\(\sg_0=\:e\)

\(\sg_1=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)=\sg\)

\(\sg_2=(1,\:3,\:5,\:2,\:4)=\sg^2\)

\(\sg_3=(1,\:4,\:2,\:5,\:3)=\sg^3\)

\(\sg_4=(1,\:5,\:4,\:3,\:2)=\sg^4\)

です。これらをもとに \(\sg_{ij}\) を計算すると、次のようになります。

\(\sg_{10}=\sg_0\tau_1=\:e\)

\(\sg_{20}=\sg_0\tau_2=(2,\:3,\:5,\:4)\)

\(\sg_{30}=\sg_0\tau_3=(2,\:4,\:5,\:3)\)

\(\sg_{40}=\sg_0\tau_4=(2,\:5)(3,\:4)\)

\(\sg_{11}=\sg_1\tau_1=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\)

\(\sg_{21}=\sg_1\tau_2=(1,\:2,\:4,\:3)\)

\(\sg_{31}=\sg_1\tau_3=(1,\:2,\:5,\:4)\)

\(\sg_{41}=\sg_1\tau_4=(1,\:2)(3,\:5)\)

\(\sg_{12}=\sg_2\tau_1=(1,\:3,\:5,\:2,\:4)\)

\(\sg_{22}=\sg_2\tau_2=(1,\:3,\:2,\:5)\)

\(\sg_{32}=\sg_2\tau_3=(1,\:3,\:4,\:2)\)

\(\sg_{42}=\sg_2\tau_4=(1,\:3)(4,\:5)\)

\(\sg_{13}=\sg_3\tau_1=(1,\:4,\:2,\:5,\:3)\)

\(\sg_{23}=\sg_3\tau_2=(1,\:4,\:5,\:2)\)

\(\sg_{33}=\sg_3\tau_3=(1,\:4,\:3,\:5)\)

\(\sg_{43}=\sg_3\tau_4=(1,\:4)(2,\:3)\)

\(\sg_{14}=\sg_4\tau_1=(1,\:5,\:4,\:3,\:2)\)

\(\sg_{24}=\sg_4\tau_2=(1,\:5,\:3,\:4)\)

\(\sg_{34}=\sg_4\tau_3=(1,\:5,\:2,\:3)\)

\(\sg_{44}=\sg_4\tau_4=(1,\:5)(2,\:4)\)

この巡回置換表示にもとづいて

[ \(c,\:d\) ][ \(a,\:b\) ]\(=\)[ \(ac,\:bc+d\) ]

を検証してみます。たとえば、

| \(\sg_{23}\sg_{42}\) | \(=\)[ \(2,\:3\) ][ \(4,\:2\) ] | |

| \(=\)[ \(8,\:7\) ]\(=\)[ \(3,\:2\) ] | ||

| \(=\sg_{32}\) |

| \(\sg_{42}\) | \(=(1,\:3)(4,\:5)\) | |

| \(=\left(\begin{array}{c}1&2&3&4&5\\3&2&1&5&4\end{array}\right)\) | ||

| \(\sg_{23}\) | \(=(1,\:4,\:5,\:2)\) | |

| \(=\left(\begin{array}{c}3&2&1&5&4\\3&1&4&2&5\end{array}\right)\) |

| \(\sg_{23}\sg_{42}\) | \(=\left(\begin{array}{c}1&2&3&4&5\\3&1&4&2&5\end{array}\right)\) | |

| \(=(1\:3\:4\:2)=\sg_{32}\) |

となって、確かに成り立っています。また逆元の式、

[ \(a,\:b\) ]\(^{-1}=\)[ \(a^{-1},\:-a^{-1}b\) ]

ですが、

| \(\sg_{23}^{\:\:-1}\) | \(=\)[ \(2,\:3\) ]\(^{-1}\) | |

| \(=\)[ \(3,\:-3\cdot3\) ]\(=\)[ \(3,\:-9\) ] | ||

| \(=\)[ \(3,\:1\) ]\(=\sg_{31}\) | ||

| \(=(1,\:2,\:5,\:4)\) | ||

| \(\sg_{23}^{\:\:-1}\) | \(=(1,\:4,\:5,\:2)^{-1}\) | |

| \(=(2,\:5,\:4,\:1)\) | ||

| \(=(1,\:2,\:5,\:4)\) |

となり、成り立っています。\(\bs{F}_5\) での演算では \(2^{-1}=3\) です。

以上により、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:G=\{\sg_{ij}\:| &i=1,2,3,4\\

&&&j=0,1,2,3,4\}\\

\end{eqnarray}\)

とおくと、

\(G=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\)

であることがわかりました。ここで、

\(G_{\large s}=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\sg^3,\:\sg^4\}\)

は \(G\) の正規部分群になります。なぜなら、\(G_{\large s}=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}(\zeta))\) なので、\(G_{\large s}\) の固定体は \(\bs{Q}(\zeta)\) です。一方、\(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q}\) はガロア拡大なので、正規性定理(53C)によって \(G_{\large s}\) は \(G\) の正規部分群になるからです。

\(G_{\large s}\) が \(G\) の正規部分群であることは、計算でも確かめられます。"弱可換性" である、

\(\tau\sg=\sg^2\tau\)

の関係を使うと、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\tau G_{\large s}&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^4\tau,\:\sg^6\tau,\:\sg^8\tau\}\\

&&&=\{\tau,\:\sg^2\tau,\:\sg^4\tau,\:\sg\tau,\:\sg^3\tau\}\\

&&&=\{e,\:\sg^2,\:\sg^4,\:\sg,\:\sg^3\}\cdot\tau\\

&&&=G_{\large s}\tau\\

\end{eqnarray}\)

が成り立ち、これを繰り返すと、

\(\tau^iG_{\large s}=G_{\large s}\tau^i\)

が成り立ちます。\(G\) の任意の元を \(\sg^j\tau^i\) とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(\sg^j\tau^i)G_{\large s}&=\sg^jG_{\large s}\tau^i\\

&&&=G_{\large s}(\sg^j\tau^i)\\

\end{eqnarray}\)

となって(\(\sg^j\) と \(G_{\large s}\) は可換です)、\(G_{\large s}\) が正規部分群の定義を満たします。

また、\(G\) の任意の元 \(x\) を \(x=\sg^j\tau^i\) とし、剰余群 \(G/G_{\large s}\) の任意の元 を \(xG_{\large s}\) とすると、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:xG_{\large s}&=(\sg^j\tau^i)G_{\large s}=\sg^jG_{\large s}\tau^i\\

&&&=G_{\large s}\tau^i\\

\end{eqnarray}\)

となりますが、\(G_{\large s}\tau^i=\tau^iG_{\large s}\) が成り立つので、

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:(xG_{\large s})^4&=(G_{\large s}\tau^i)^4\\

&&&=(G_{\large s})^4(\tau^i)^4\\

&&&=G_{\large s}\\

\end{eqnarray}\)

となり、剰余群 \(G/G_{\large s}\) は位数 \(4\) の巡回群です。

もともと \(G_{\large s}=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}(\zeta))\) であり、\(\bs{Q}(\zeta)\) の固定体は \(G_{\large s}\) でした。従って、

| \(\bs{Q}\:\subset\:\bs{Q}(\zeta)\) | \(\subset\:\bs{Q}(\zeta,\al)\) | |

| \(G\:\sp\:G_{\large s}\) | \(\sp\:\{e\}\) |

のガロア対応が得られました。\(G_{\large s}\) は \(G\) の正規部分群で \(G/G_{\large s}\) は巡回群、また \(G_{\large s}\) も巡回群です。従って \(G\) は可解群です。なお、\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q})=G_{\large t}\) です。以上をまとめると、

\(\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}))\)

\(=G\)

\(=\{\:\sg_{ij}\:\}=\{\:\sg_j\tau_i\:\}\)

\((i=1,2,3,4)\:\:(j=0,1,2,3,4)\)

\(\sg=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\)

\(\sg_0=e\)

\(\sg_1=\sg\)

\(\sg_2=\sg^2\)

\(\sg_3=\sg^3\)

\(\sg_4=\sg^4\)

\(\tau=(2,\:3,\:5,\:4)\)

\(\tau_1=e\)

\(\tau_2=\tau\)

\(\tau_3=\tau^3\)

\(\tau_4=\tau^2\)

\(\begin{eqnarray}

&&G_{\large s}&=\{e,\:\sg,\:\sg^2,\:\sg^3,\:\sg^4\}\\

&&&=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q}(\zeta)))\\

&&G_{\large t}&=\{e,\:\tau,\:\tau^2,\:\tau^3\}\\

&&&=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta)/\bs{Q}))\\

\end{eqnarray}\)

となります。

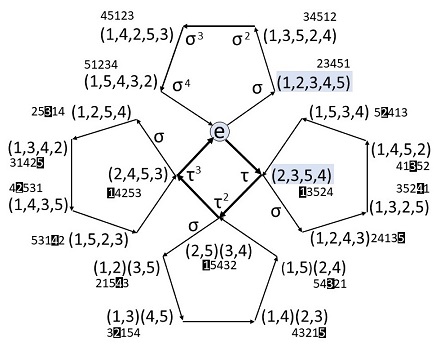

|

\(\bs{x^5-2=0}\) のガロア群(\(F_{20}\)) |

ガロア群 \(F_{20}\) の \(20\)個の元を、4つの5角形の頂点に配置した図。\((1,2,3,4,5)\) などはガロア群を構成する巡回置換を表す。また \(23451\) などは、その巡回置換によって \(12345\) を置換した結果を表す(白ヌキ数字は置換で不動の点)。この群の生成元は、色を付けた \((1,2,3,4,5)\) と \((2,3,5,4)\) である。 |

位数 \(20\) の元、\(G=\mr{Gal}(\bs{Q}(\zeta,\al)/\bs{Q})\) は、(位数 \(20\)の)フロベニウス群という名前がついていて、\(F_{20}\) と表記します。フロベニウス群は、高々1点を固定する置換と恒等置換から成る群です。\(G\) は、固定する点がない \(\sg=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\) と、1点だけを固定する \(\tau=(2,\:3,\:5,\:4)\) の2つを生成元とする群なので、フロベニウス群です。この \(F_{20}\) の内部構造を調べます。

\(\tau_i\) には \(\{\tau_1=e,\:\tau_2,\:\tau_3,\:\tau_4\}\) の生成元とはならない \(\tau_4\) があります。\(\sg_i,\:\tau_j\) このような性格をもつのは \(\tau_4\) だけです。その \(\tau_4\) は、

\(\tau_4=(2,\:5)(3,\:4)\)

\(\tau_4^{\:2}=e\)

でした。つまり \(\{e,\:\tau_4\}\) は位数2の巡回群です。

ということは、\(\sg_1=\sg\) と \(t_4\) を生成元として、新たな群を定義できることになります。その群の元を \(\pi_{ij}\) とし、

\(\pi_{ij}=\sg^j\tau_4^i\:\:(i=0,1,\:\:j=0,\:1,\:2,\:3,\:4)\)

\(\begin{eqnarray}

&&\:\: \pi_{0j}&=\sg_j\\

&&\:\: \pi_{1j}&=\sg_j\cdot\tau_4\\

&&&=\sg_j\cdot(2,\:5)(3,\:4)\\

\end{eqnarray}\)

と定義すると、位数 \(10\) の群になります。具体的に計算してみると、

\(\pi_{00}=e\)

\(\pi_{01}=(1,\:2,\:3,\:4,\:5)\)

\(\pi_{02}=(1,\:3,\:5,\:2,\:4)\)

\(\pi_{03}=(1,\:4,\:2,\:5,\:3)\)

\(\pi_{04}=(1,\:5,\:4,\:3,\:2)\)

\(\pi_{10}=(2,\:5)(3,\:4)\)

\(\pi_{11}=(1,\:2)(3,\:5)\)

\(\pi_{12}=(1,\:3)(4,\:5)\)

\(\pi_{13}=(1,\:4)(2,\:3)\)

\(\pi_{24}=(1,\:5)(2,\:4)\)

となります。

この群は5次の2面体群であり、\(D_{10}\) で表します(\(D_5\) と書く流儀もある。幾何学の文脈では \(D_5\))。一般に 2面体群 \(D_{2n}\)(または \(D_n\))とは、裏表のある正\(n\)角形を元の形に一致するように移動する(=対称移動をする)ことを表す群です。正5角形の頂点に1から5の名前を一周する順につけると、たとえば \((1,\:2,\:3,\:4,\:5)\) は \(72^\circ\)の回転であり、\((2,\:5)(3,\:4)\) は頂点1を通る対称軸で折り返す対称移動です。3次の2面体群を1.3節で図示しました。

\(D_{10}\) は \(F_{20}\) の部分群で、位数は \(10\) です。位数が \(20\) の半分なので、半分の部分群は正規部分群の定理(65F)により、\(D_{10}\) は \(F_{20}\) の正規部分群であり、剰余群 \(F_{20}/D_{10}\) は位数が \(2\) なので巡回群です。

さらに \(D_{10}\) の部分群として \(\sg_i\:(i=0,1,2,3,4)\) があり、位数 \(5\) の巡回群です。位数 \(5\) の巡回群は \(C_5\) と表記されます。\(C_5\) の位数もまた \(D_{10}\) の半分なので、\(C_5\) は \(D_{10}\) の正規部分群であり、剰余群 \(D_{10}/C_5\) は巡回群です。結局、\(F_{20}\) には、

| \(F_{20}\) | \(\sp\:C_5\:\sp\:\{\:e\:\}\) | |

| \(D_{10}\) | \(\sp\:C_5\:\sp\:\{\:e\:\}\) | |

| \(C_5\) | \(\sp\:\{\:e\:\}\) |

という部分群の列が存在することになり、これらすべてが可解列です。実は、可解な5次方程式のガロア群は、\(F_{20}\)、\(D_{10}\)、\(C_5\) の3つしかないことが知られています。以上のように \(x^5-2=0\) のガロア群は、可解なガロア群の全部を含んでいるのでした。

\(x^5+11x-44\)

|

\(x^5+11x-44=0\)

のガロア群は \(D_{10}\) であることが知られています。この方程式は実数解が1つで、虚数解が4つです。実数解を \(\al\) とし、Wolfram Alpha で \(\al\) の近似値と厳密値を求めてみると次のようになります。この厳密値は本当かと心配になりますが、検算してみると正しいことが分かります。

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:\al&=1.8777502748964972576\cd\\

&&&=\dfrac{\sqrt[5]{11}}{(\sqrt[5]{5})^4}(\al_1+\al_2-\al_3+\al_4)\\

\end{eqnarray}\)

\(\al_1=\sqrt[5]{\phantom{-}75+50\sqrt{5}-12\sqrt{5-\sqrt{5}}-59\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

\(\al_2=\sqrt[5]{\phantom{-}75-50\sqrt{5}+59\sqrt{5-\sqrt{5}}-12\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

\(\al_3=\sqrt[5]{-75+50\sqrt{5}+59\sqrt{5-\sqrt{5}}-12\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

\(\al_4=\sqrt[5]{\phantom{-}75+50\sqrt{5}+12\sqrt{5-\sqrt{5}}+59\sqrt{5+\sqrt{5}}}\)

| 8.結論 |

第5章から第7章まで、かなり長い証明のステップでしたが、可解性の必要条件(64B)、

\(\bs{Q}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の解の一つ がべき根で表されているとする。\(f(x)\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とするとき、\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) は可解群である。

と、可解性の十分条件(75A)、

体 \(\bs{F}\) 上の方程式 \(f(x)=0\) の最小分解体を \(\bs{K}\) とする。\(\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{F})=G\) とし、\(G\) は可解群とする。このとき \(f(x)=0\) の解は四則演算とべき根で表現できる。

および、具体的な5次方程式のガロア群の検討と合わせて、次が結論づけられました。

\(\bs{Q}\) 上の多項式 \(f(x)\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とする。方程式 \(f(x)=0\) の解が四則演算とべき根で表現できるための必要十分条件は、ガロア群

\(\mr{Gal}(\bs{L}/\bs{Q})\) が可解群であることである。

5次方程式のガロア群には、可解群でないものと可解群の両方がある。従って、任意の5次方程式の解を四則演算とべき根で統一的に表現する解の公式はない。

(高校数学で理解するガロア理論:終)

| 定義\(\cdot\)定理一覧 |

2.整数の群

2.1 整数

| 互除法の原理(21A) |

\(\mr{gcd}(a,\:b)=\mr{gcd}(b,\:r)\)

である。

| 不定方程式の解の存在(21B) |

\(ax+by=c\)

(\(a,\:b,\:c\) は整数。\(a\neq0,\:b\neq0\))

とし、\(a\) と \(b\) の最大公約数を \(d\) とする。このとき、

\(c=kd\) (\(k\) は整数)

なら方程式は整数解を持ち、そうでなければ整数解を持たない。

このことは1次不定方程式が3変数以上であっても成り立つ。つまり

\(a_1x_1+a_2x_2+\:\cd\:+a_nx_n=c\)

(\(a_i\) は \(0\) 以外の整数)

とし、

\(d=\mr{gcd}(a_1,a_2,\:\cd\:,\:a_n)\)

とする。このとき、

\(c=kd\) (\(k\) は整数)

なら方程式は整数解を持ち、そうでなければ整数解を持たない。

| 不定方程式の解の存在(21C) |

\(ax+by=1\)

は整数解をもつ。また、\(n\) を任意の整数とすると、

\(ax+by=n\)

は整数解をもつ。あるいは、任意の整数 \(n\) は、

\(n=ax+by\) \((x,\:y\) は整数)

の形で表現できる。

これは3変数以上であっても成り立つ。たとえば3変数の場合は、\(0\) でない整数 \(a,\:b,\:c\) が互いに素、つまり、

\(\mr{gcd}(a,b,c)=1\)

であるとき、\(n\) を任意の整数として、1次不定方程式、

\(ax+by+cz=n\)

は整数解を持つ。

| 法による演算の定義(21D) |

\(a\equiv b\:\:(\mr{mod}\:n)\)

と書き、\(a\) と \(b\) は「法 \(n\) で合同」という。あるいは「\(\mr{mod}\:n\) で合同」、「\(\mr{mod}\:n\) で(見て)等しい」とも記述する。

| 法による演算規則(21E) |

\(a\equiv b\:\:(\mr{mod}\:n)\)

\(c\equiv d\:\:(\mr{mod}\:n)\)

とする。このとき、

| \((1)\:a+c\) | \(\equiv b+d\) | \((\mr{mod}\:n)\) | |

| \((2)\:a-c\) | \(\equiv b-d\) | \((\mr{mod}\:n)\) | |

| \((3)\:ac\) | \(\equiv bd\) | \((\mr{mod}\:n)\) | |

| \((4)\:a^r\) | \(\equiv b^r\) | \((\mr{mod}\:n)\) |

| 中国剰余定理(21F) |

\(x\equiv a_1\:\:(\mr{mod}\:n_1)\)

\(x\equiv a_2\:\:(\mr{mod}\:n_2)\)

の連立方程式を満たす整数 \(x\) が存在する。この \(x\) は \(\mr{mod}\:n_1n_2\) でみて唯一である。つまり、\(0\leq x < n_1n_2\) の範囲に解が唯一存在する。

| 中国剰余定理・多連立(21G) |

\(x\equiv a_1\:\:(\mr{mod}\:n_1)\)

\(x\equiv a_2\:\:(\mr{mod}\:n_2)\)

\(\vdots\)

\(x\equiv a_k\:\:(\mr{mod}\:n_k)\)

の連立合同方程式を満たす整数 \(x\) が存在する。この \(x\) は \(\mr{mod}\:n_1n_2\cd n_k\) でみて唯一である。つまり、\(0\leq x < n_1n_2\cd n_k\) の範囲では唯一の解が存在する。

2.2 群

| 群の定義(22A) |

| \(G\) の任意の元 \(x,\:y\) に対して演算(\(\cdot\)で表す)が定義されていて、\(x\cdot y\in G\) である。 | |

| 演算について結合法則が成り立つ。つまり、 \((x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z)\) | |

| \(G\) の任意の元 \(x\) に対して \(x\cdot e=e\cdot x=x\) を満たす元 \(e\) が存在する。\(e\) を単位元という。 | |

| \(G\) の任意の元 \(x\) に対して \(x\cdot y=y\cdot x=e\) となる元 \(y\) が存在する。\(y\) を \(x\) の逆元といい、\(x^{-1}\) と表す。 |

2.3 既約剰余類群

| 既約剰余類群(23A) |

「既約剰余類」は、乗算に関して群になる。これを「既約剰余類群」といい、\((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) で表す。

定義により、\((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) の群位数は \(\varphi(n)\) である。\(\varphi\) はオイラー関数で、\(\varphi(n)\) は \(n\) 以下で \(n\) と互いに素な自然数の数を表す。\(n\) が素数 \(p\) の場合の群位数は \(\varphi(p)=p-1\) である。

2.4 有限体 \(\bs{\bs{F}_p}\)

| 有限体上の方程式1(24A) |

\(ax+b=c\)

は1個の解をもつ。

| 有限体上の方程式2(24B) |

\(f(a)=0\) なら、\(f(x)\) は \(x-a\) で割り切れる。

| 有限体上の方程式3(24C) |

\(f_n(x)=0\)

の解は、高々 \(n\) 個である。

2.5 既約剰余類群は巡回群

既約剰余類群 \((\bs{Z}/n\bs{Z})^{*}\) は巡回群の直積に同型である

| 位数の定理(25A) |

[補題1]

\(a^x=1\) となる \(x\:\:(1\leq x)\) が必ず存在する。\(x\) のうち最小のものを \(d\) とすると、\(d\) を \(a\) の位数(order)と呼ぶ。

[補題2]

\(a,\:a^2,\:a^3,\:\cd\:,\:a^d=1\) は 全て異なる。ないしは、

\(a^0=1,\:a,\:a^2,\:\cd\:,a^{d-1}\) は 全て異なる。

[補題3]

\(n=p\)(素数)とする。\(d\) 乗すると \(1\) になる \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の元は、\(a,\:a^2,\:a^3,\:\cd\:,\:a^d\) がそのすべてである。

[補題4]

\(a^x=1\) となる \(x\) は \(d\) の倍数である。

[補題5]

\(a\) の位数を \(d\) とすると、\(d\) は 群位数 の約数である。

| オイラーの定理(25B) |

\(a^{\varphi(n)}=1\:\:(\mr{mod}\:n)\)

が成り立つ(オイラーの定理)。\(\varphi\) はオイラー関数で、\(\varphi(n)\) は \(n\) 以下で \(n\) と互いに素な自然数の数を表す。

\(n=p\)(素数)の場合は、\(p\) と素な数 \(a\) について、

\(a^{p-1}=1\:\:(\mr{mod}\:p)\)

となる(フェルマの小定理)。

| 位数 \(d\) の元の数(25C) |

| 生成元の存在1(25D) |

なお、素数 \(p\) に対して、

\(a^x\equiv1\:\:(\mr{mod}\:p)\)

となる \(x\) の最小値が \(p-1\) であるような \(a\) を、\(p\) の「原始根」という。既約剰余類群 \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元=原始根である。

\(a^x\equiv1\:\:(\mr{mod}\:p)\)

となる \(x\) の最小値が \(p-1\) であるような \(a\) を、\(p\) の「原始根」という。既約剰余類群 \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元=原始根である。

| 生成元の探索アルゴリズム(25D’) |

[補題6]

\(a,\:b\) を自然数とすると、2つの数、\(a\,',\:b\,'\) をとって、

\(a\,'|a\)

\(b\,'|b\)

\(\mr{gcd}(a\,',b\,')=1\)

\(\mr{lcm}(a,b)=a\,'b\,'\)

となるようにできる。

[補題7]

\(p\) を素数とし、\((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の元の一つを \(a\) とする。\(a\) の位数を \(d\) とし、\(a^k\:\:(1\leq k\leq p-1)\) の位数を \(e\) とすると、

\(e=\dfrac{d}{\mr{gcd}(k,d)}\)

である。

[補題8]

\(p\) を奇素数とし、\(k\) を \(p\) と素な数とする(\(\mr{gcd}(k,p)=1\))。また、整数 \(m\) を \(m\geq1\) とする。

このとき、

\((1+kp^m)^p=1+k\,'p^{m+1}\)

と表すことができて、\(k\,'\) は \(p\) と素である。

| 生成元の存在2(25E) |

このとき \(g\) または \(g+p\) は \((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) の生成元である。つまり、\((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) には生成元が存在する。

生成元の存在2(その1)

\(p\) を奇素数とし、\(g\) を \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元とする。また、\(g\) は、

\(g^{p-1}=1+kp\)

\(\mr{gcd}(k,p)=1\)

と表されているとする。

この条件で、\(g\) は \((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) の生成元でもある。

生成元の存在2(その2)

\(p\) を奇素数とし、\(g\) を \((\bs{Z}/p\bs{Z})^{*}\) の生成元とする。また、\(g\) は、

\(g^{p-1}=1+kp^m\:\:(m\geq2)\)

\(\mr{gcd}(k,p)=1\)

と表されているとする。

この条件では、\(g+p\) が \((\bs{Z}/p^n\bs{Z})^{*}\) の生成元である。

| 2のべき乗の既約剰余類群(25F) |

\((\bs{Z}/2^n\bs{Z})^{*}\cong(\bs{Z}/2\bs{Z})\times(\bs{Z}/2^{n-2}\bs{Z})\)

である。つまり2つの巡回群の直積に同型である。

[補題9]

\(n\geq2\) のとき、\(5\) の \(\mr{mod}\:2^n\) での位数は \(2^{n-2}\) である。

| 既約剰余類群の構造(25G) |

3.多項式と体

3.1 多項式

| 多項式の不定方程式(31A) |

\(a(x)f(x)+b(x)g(x)=1\)

を満たす多項式 \(f(x)\)、\(g(x)\)で、

\(\mr{deg}\:g(x)\: < \:\mr{deg}\:a(x)\)

のものが存在する。

また、\(a(x)\) と \(b(x)\) が互いに素な多項式で、\(h(x)\) が任意の多項式のとき、

\(a(x)f(x)+b(x)g(x)=h(x)\)

を満たす多項式 \(f(x)\)、\(g(x)\) で、

\(\mr{deg}\:g(x)\: < \:\mr{deg}\:a(x)\)

のものが存在する。

| 既約多項式の定義(31B) |

| 整数係数多項式の既約性(31C) |

| 既約多項式と素数の類似性(31D) |

\(p(x)\) を既約多項式とし、\(f(x),\:g(x)\) を多項式とする。\(f(x)g(x)\) が \(p(x)\) で割り切れるなら、\(f(x),\:g(x)\) の少なくとも1つは \(p(x)\) で割り切れる。

\(p(x)\) を既約多項式とし、\(g(x)\) を多項式とする。\((g(x))^2\) が \(p(x)\) で割り切れるなら、\(g(x)\) は \(p(x)\) で割り切れる。また、\((g(x))^k\:\:(2\leq k)\) が \(p(x)\) で割り切れるなら、\(g(x)\) は \(p(x)\) で割り切れる。

| 既約多項式の定理1(31E) |

方程式 \(p(x)=0\) と \(f(x)=0\) が(複素数の範囲で)共通の解を1つでも持てば、\(f(x)\) は \(p(x)\) で割り切れる。

| 既約多項式の定理2(31F) |

\(f(x)\) の次数が1次以上で \(p(x)\) の次数未満のとき、方程式 \(p(x)=0\) と \(f(x)=0\) は(複素数の範囲で)共通の解を持たない。

| 既約多項式の定理3(31G) |

| 最小多項式の定義(31H) |

| 最小多項式は既約多項式(31I) |

| \(f(x)\) が 体 \(\bs{Q}\) 上の既約多項式である | |

| \(f(x)\) が \(\al\) の \(\bs{Q}\) 上の最小多項式である |

の2つは同値である。

3.2 体

| 最小分解体の定義(32A) |

\(f(x)=(x-\al_1)(x-\al_2)\cd(x-\al_n)\)

と、1次多項式で因数分解したとき、

\(\bs{Q}(\al_1,\:\al_2,\:\cd\:,\:\al_n)\)

を \(f(x)\) の最小分解体と言う。\(f(x)\) は既約多項式でなくてもよい。

| 単拡大定理(32B) |

| 単拡大の体(32C) |

| \(\bs{K}\) | \(\overset{\text{ }}{=}\) | \(\{a_{n-1}\al^{n-1}+\)\(\:\cd\:+\)\(a_2\al^2+\)\(a_1\al+\)\(a_0\:|\:a_i\in\bs{Q}\:\}\) | |

| \((0\leq i\leq n-1)\) |

と定義すると、\(\bs{K}\) は体になり、\(\bs{K}=\bs{Q}(\al)\) である。その元の表し方は一意である。

3.3 線形空間

| 線形空間の定義(33A) |

加算の定義

\(V\) の任意の元 \(u,\:v\) に対して \((u+v)\in V\) が定義されていて、この加算(\(+)\) の定義に関して \(V\) は可換群である。すなわち、

\((1)\) 単位元の存在

\(u+x=x\) となる \(x\) が存在する。これを \(0\) と書く。

\((2)\) 逆元の存在

\(u+x=0\) となる \(x\) が存在する。これを \(-u\) と書く。

\((3)\) 結合則が成り立つ

任意の元 \(u,\:v\:,w\) について、\((u+v)+w=u+(v+w)\)

\((4)\) 交換則が成り立つ

\(u+v=v+u\)

スカラー倍の定義

\(V\) の任意の元 \(u\) と \(\bs{K}\) の任意の元 \(k\) に対して、スカラー倍 \(ku\in V\) が定義されていて、加算との間に次の性質がある。\(u,\:v\) を \(V\) の元、\(k,\:m\) を \(\bs{K}\) の元とし、\(\bs{K}\) の乗法の単位元を \(1\) とする。

\((1)\:\:k(mu)=(km)u\)

\((2)\:\:(k+m)u=ku+mu\)

\((3)\:\:k(u+v)=ku+kv\)

\((4)\:\:1v=v\)

| 1次独立と1次従属(33B) |

線形空間 \(V\) の元の組、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) に対して、

\(a_1v_1+a_2v_2+\)..\(+a_nv_n=0\)

を満たす \(\bs{K}\) の元 \(a_1,a_2,\cd,a_n\) が、\(a_1=a_2=\cd=a_n=0\) しかないとき、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) は1次独立であるという。

1次従属

1次独立でないときが1次従属である。つまり、線形空間 \(V\) の元の組、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) に対して、

\(a_1v_1+a_2v_2+\)..\(+a_nv_n=0\)

を満たす、少なくとも一つは \(0\) でない \(\bs{K}\) の元 \(a_1,a_2,\cd,a_n\) があるとき、\(\{v_1,v_2,\cd,v_n\}\) は1次従属であるという。

| 基底の定義(33C) |

| \({v_1,v_2,\cd,v_n}\) は1次独立である。 | |

| \(V\) の任意の元 \(v\) は、\(\bs{K}\) の元 \(a_1,a_2,\cd,a_n\) を選んで、

\(v=a_1v_1+a_2v_2+\)..\(+a_nv_n\)

と表せる。 |

基底から1つの元を除外したものは基底ではなくなる。また基底に1つの元を加えたものも基底ではない。

| 基底の数の不変性(33D) |

| 次元の不変性(33E) |

| 単拡大体の基底(33F) |

| 拡大次数の定義(33G) |

\([\:\bs{K}\::\:\bs{F}\:]\)

で表す。

| 拡大次数の連鎖律(33H) |

\([\:\bs{K}\::\:\bs{F}\:]=[\:\bs{K}\::\:\bs{M}\:][\:\bs{M}\::\:\bs{F}\:]\)

が成り立つ。

| 体の一致(33I) |

4.一般の群

4.1 部分群\(\bs{\cdot}\)正規部分群、剰余類\(\bs{\cdot}\)剰余群

| 部分集合の演算(41A) |

\(HN\:=\:\{\:hn\:|\:h\in H,\:n\in N,\:hn\) は群の演算定義による \(\}\)

群 \(G\) の元の演算では結合則が成り立つから、部分集合の演算でも結合則が成り立つ。つまり \(H_1,\:H_2,\:H_3\) をを3つの部分群とすると、

\((H_1H_2)H_3=H_1(H_2H_3)\)

である。部分集合の元は \(1\)つでもよいから、\(x\) が \(G\) の元で \(x\) だけの部分集合を \(\{x\}\) とすると、

\(H_1(\{x\}H_2)=(H_1\{x\})H_2\)

である。これを、

\(H_1(xH_2)=(H_1x)H_2\)

と記述する。

| 部分群の十分条件(41B) |

\(xy\in N,\:x^{-1}\in N\)

なら、\(N\) は \(G\) の部分群である。

| 部分群の元の条件(41C) |

① \(xN\:=\:N\)

② \(x\:\in\:N\)

| 部分群の共通部分は部分群(41D) |

| 剰余類の定義(41E) |

\(g_1H,\:g_2H,\:\cd\:,g_nH\)

を作る。

\(g_1H,\:g_2H,\:\cd\:,g_nH\) から、同じになる集合を集めたものを剰余類と呼ぶ。その同じになる集合から代表的なものを一つ取り出し、

\(xH\:\:(x\in G)\)

の形で剰余類を表す。\(g_1H,\:g_2H,\:\cd\:,g_nH\) から剰余類が \(d\) 個できたとし、それらを、

\(x_1H,\:x_2H,\:\cd\:,x_dH\)

とすると、

\(i\neq j\) のとき \(x_iH\:\cap\:x_jH=\phi\)

\(G=x_1H\:\cup\:x_2H\:\cup\:\cd\:\cup\:x_dH\)

である。剰余類は、群 \(G\) の元を部分群 \(H\) によって分類したものといえる。

\(x_1H,\:x_2H,\:\cd\:,x_dH\) を「左剰余類」という。同じことが \(G\) の元を右からかけたときにも成り立ち、\(Hx_1{}^{\prime},\:Hx_2{}^{\prime},\:\cd\:,Hx_d\,'\) を「右剰余類」という。

群 \(G\) の 部分群 \(H\) による剰余類の個数 \(d\) について、\(d\cdot|H|=|G|\) が成り立つ。この \(d\) を「\(G\) の \(H\) による指数」といい、\([\:G\::\:H\:]\) で表す。つまり、

\(|G|=[\:G\::\:H\:]\cdot|H|\)

である(ラグランジュの定理)。

群 \(G\) の元 \(g\) の位数(\(g^x=e\) となる最小の \(x\))を \(n\) とすると、\(n\) は群位数 \(|G|\) の約数である。

群位数が素数の群は巡回群である。

| 正規部分群の定義(41F) |

\(gH=Hg\)

が成り立つとき、\(H\) を \(G\) の正規部分群(normal subgroup)という。正規部分群では左剰余類と右剰余類が一致する。

定義により、\(G\) および \(\{e\}\) は \(G\) の正規部分群である。また \(G\) が可換群であると、その部分群は正規部分群である。巡回群は可換群だから、巡回群の部分群は正規部分群である。

| 剰余群の定義(41G) |

\(x_1H,\:x_2H,\:\cd\:,x_dH\:\:(\:x_i\in G,\:d=[\:G\::\:H\:]\:)\)

は部分集合の演算の定義(41A)で群になる。この群を \(G\) の \(H\) による剰余群(quotient group)といい、\(G/H\) で表す。剰余群は商群とも言う。

| 巡回群の剰余群は巡回群(41H) |

| 部分群と正規部分群(41I) |

(a) \(NH\) は \(G\) の部分群である。

(b) \(G\:\sp\:N\:\sp\:H\) なら、\(H\) は \(N\) の正規部分群である。

(c) \(N\cap H\) は \(N\) の正規部分群である。

(b) \(G\:\sp\:N\:\sp\:H\) なら、\(H\) は \(N\) の正規部分群である。

(c) \(N\cap H\) は \(N\) の正規部分群である。

が成り立つ。

4.2 準同型写像

| 準同型写像と同型写像(42A) |

\(f(xy)=f(x)f(y)\)

が成り立つとき、\(f\) を \(G\) から \(G\,'\) への準同型写像(homomorphism)という。右辺は群 \(G\,'\) の演算定義に従う。

また、\(f\) が全単射写像のとき、\(f\) を同型写像(isomorphism)という。群 \(G\) から \(G\,'\) への同型写像が存在するとき、\(G\) と \(G\,'\) は同型であるといい、

\(G\:\cong\:G\,'\)

で表す。

| 準同型写像の像と核(42B) |

\(\mr{Im}\:f\) は \(G\,'\) の部分群である。

\(G\) の単位元を \(e\)、\(G\,'\) の単位元を \(e\,'\) とする。準同型写像 \(f\) によって \(e\,'\) に移る \(G\) の元の集合を「\(f\) の核(kernel)」といい、\(\mr{Ker}\:f\) と書く。

\(\mr{Ker}\:f\) は \(G\) の部分群である。

| 核が単位元なら単射(42C) |

| \(\mr{Im}\:f\) | \(=\:G\,'\) | なら \(f\) は全射 | |

| \(\mr{Ker}\:f\) | \(=\:\{e\}\) | なら \(f\) は単射 |

である。

| 核は正規部分群(42D) |

4.3 同型定理

| 準同型定理(43A) |

\(G/H\:\cong\:\mr{Im}\:f\)

が成り立つ。

| 第2同型定理(43B) |

\(N/(N\cap H)\:\cong\:NH/H\)

が成り立つ。

5.ガロア群とガロア対応

5.1 体の同型写像

| 体の同型写像(51A) |

\(\begin{eqnarray}

&&\:\:f(x+y)&=f(x)+f(y)\\

&&\:\:f(xy)&=f(x)f(y)\\

\end{eqnarray}\)

が成り立つとき、\(f\) を体の同型写像という。この定義による同型写像は、加法と乗法のみならず、四則演算を保存する。

特に、\(\bs{K}\) から \(\bs{K}\) への同型写像を自己同型写像という。

\(\bs{K}\) から \(\bs{F}\) への同型写像が存在するとき、体 \(\bs{K}\) と 体 \(\bs{F}\) は同型であるといい、\(\bs{K}\:\cong\:\bs{F}\) で表す。

体 \(\bs{K}\) と \(\bs{F}\) がともに \(\bs{Q}\) を含むとき、\(a\in\bs{Q}\) に対して、

\(f(a)=a\)

である。つまり有理数は同型写像で不変である。

| 有理式の定義(51B) |

| 同型写像と有理式の順序交換(51C) |

\(\sg(f(a))=f(\sg(a))\)

である。これは多変数の有理式でも成り立つ。\(a_1,a_2,\cd,a_n\) を \(\bs{K}\) の元、\(f(x_1,x_2,\cd,x_n)\) を \(\bs{Q}\) 上の有理式とすると、

\(\sg(f(a_1,a_2,\cd,a_n))=f(\sg(a_1),\sg(a_1),\cd,\sg(a_n))\)

である。

\(\bs{Q}\) を含む体を \(\bs{K}\) とし、\(\bs{K}\)の拡大体を \(\bs{F}\:,\bs{F}\,'\) とする。\(\sg\) を \(\bs{K}\) を不変にする \(\bs{F}\) から \(\bs{F}\,'\) への同型写像とし、\(a\) を \(\bs{F}\) の元とする。\(f(x)\) を \(\bs{K}\) 上の有理式とすると、

\(\sg(f(a))=f(\sg(a))\)

である。

| 同型写像での移り先(51D) |

| 同型写像による解の置換(51E) |

すると \(\sg(\al_1),\sg(\al_2),\cd,\sg(\al_n)\) は、\(\al_1,\al_2,\cd,\al_n\) を入れ替えたものである。

| 同型写像の存在(51F) |

すると \(\sg(\al)=\beta\) を満たす \(\bs{Q}(\al)\) から \(\bs{Q}(\beta)\) への唯一の同型写像 \(\sg\) が存在する。

| 単拡大体の同型写像(51G) |

\(\sg_i(\al)=\al_i\) \((1\leq i\leq n)\)

で定められ、\(\sg_i\) は \(\bs{Q}(\al)\) から \(\bs{Q}(\al_i)\) への同型写像となる。

| 同型写像の延長(51H) |

\(\bs{\bs{Q}(\al)}\) 上の \(m\)次既約多項式を \(g(x)\) とし、方程式 \(g(x)=0\) の解の一つを \(\beta\) とする。また、\(\bs{Q}(\al)\) の同型写像の一つを \(\tau\) とする。

このとき、\(\tau\) は \(\bs{Q}(\al,\beta)\) の同型写像 \(\sg_j\) に延長できる。延長とは、\(\sg_j\) の作用を \(\bs{Q}(\al)\) に限定した写像の作用が \(\tau\) と一致することを言う。\(\tau\) を延長した同型写像 \(\sg_j\) は \(m\)個ある(\(0\leq j < m\))。

5.2 ガロア拡大とガロア群

| ガロア拡大(52A) |

| (最小分解体定義)体 \(\bs{F}\) 上の多項式を \(f(x)\) とし、方程式 \(f(x)=0\) の最小分解体を \(\bs{L}\) とするとき、\(\bs{L}/\bs{F}\) をガロア拡大という。 | |

| (自己同型定義)体 \(\bs{F}\) の代数拡大体 \(\bs{K}\) があったとき、\(\bs{F}\) の元を不動にする \(\bs{K}\) の同型写像がすべて自己同型写像になるとき、\(\bs{K}/\bs{F}\) をガロア拡大という。 |

\(\bs{K}/\bs{F}\) がガロア拡大のとき、\(\bs{\bs{F}}\) を不変にする \(\bs{K}\) の自己同型写像の集合は群になる。これをガロア群といい、\(\mr{Gal}(\bs{K}/\bs{F})\) で表す。

| 次数と位数の同一性(52B) |