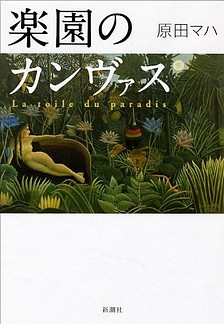

No.72 - 楽園のカンヴァス [アート]

アビニョンの娘たち

| |||

|

パブロ・ピカソ 「アビニョンの娘たち」(1907) (ニューヨーク近代美術館) | |||

最近、原田マハ・著『楽園のカンヴァス』(新潮社。2012)

小説ではまず、ピカソのアトリエを訪れて『アビニョンの娘たち』を見た友人・知人の芸術家たち、つまり、アポリネール(詩人)、ガートルード・スタイン(米国の作家)、画家のブラック、ドラン、マティスなどが一様に衝撃を受け、絵を批判したことが述べられます。その後に続く文章です。

|

『楽園のカンヴァス』はあくまで小説であり、フィクションです。また引用部分は小説の中で、ある人の「書き物」として提示されている部分です。これが著者の原田氏の意見かどうかは分かりません。しかし原田氏は MoMA に勤務経験がある美術のプロフェッショナルです。『アビニョンの娘たち』という「MoMA の至宝」についての著者の考えが文章に現れたとみるのが妥当でしょう。

そして著者の考えはどうであれ、上記の文章は『アビニョンの娘たち』という絵に対するで典型的な評価の一つであることは確かだと思います。

ちょっと唐突かも知れませんが、上に引用した部分を読んで1年半ほど前にクラシックのコンサートで聴いた曲を思い出しました。絵画と音楽でジャンルは違うけれど非常に似ていると思ったのです。

シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』

私と妻はオーケストラの定期演奏会に毎回出かけています(東京交響楽団)。定期演奏会というのは「おまかせ」のコンサートであり、自分で曲を選べないので聴きたい曲だけを聴くという訳にはいきません。しかしそれだけに全く知らなかった曲に感銘を受けたり、素晴らしいソリストに出会えたりする楽しみがあります。No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」で書いたように、ヴァイオリニストの庄司紗矢香さんを初めて知った(彼女はその時15歳ぐらいだった)のも定期演奏会でした。

1年半ほど前の定期演奏会です。取り上げられた曲の中にシェーンベルクの『室内交響曲 第1番(オーケストラ版)』がありました。『室内交響曲 第1番 作品9』は1906年に作曲された作品で、15人のソリストの「管弦楽」で演奏されます。この曲は作曲家自身が1914年にフル・オーケストラ用に編曲し、さらに1935年にそれを改訂しました。定期演奏会ではその1935年・オーケストラ版が演奏されたというわけです。

演奏会が終わり、席を立って出口に向かいながら、その『室内交響曲 第1番』について妻が感想を言ったのですね。

| 「 | 音楽学って感じ。音楽を聴きに来たのに、音楽学を聴かされた」 |

なるほど・・・・・・。私は思わず納得してしまいました。この曲に対して抱いていたある種の「違和感」を言い当てていると思ったからです。

| |||

| 「室内交響曲 第1番」が収録されているオルフェウス管弦楽団のCD。15人で演奏するオリジナル版である。ジャケットはムンクの木版画「宇宙での出会い - Encounter in Space」 | |||

しかし『室内交響曲 第1番』はマーラーやツェムリンスキーやコルンゴルトの曲とはだいぶ違うのです。『室内交響曲 第1番』を特徴づけるのは、曲想のめまぐるしい変化です。オーケストラの各楽器の特性を生かし切ることを狙ったような音型・リズム・テンポのバリエーションが、次々と出てきます。音の響きは「斬新」というか、従来にないような「独特の」響きが随所にある。

旋律性のある「主題」「テーマ」「動機」は、あるにはあるが、あまり明確には感じられません。全体は5つほどの「部分」に分かれますが、連続して演奏されます。従来の交響曲にみられるような楽章とか、主題とその展開といった「構成」も、あるにはあるが、あまり感じられない。しかしその中でも細部を注意して聴くと、力強さ、美しさ、繊細さ、諧謔性といった特徴の部分、音楽でしか表現し得ない要素を持った部分が、いろいろと発見できるのです。

全体としてこの曲から受ける印象は

| ◆ | 音楽の数々のエッセンスを抽出し、それを抽象化して、ギュッと凝縮した感じ | |

| ◆ | 音楽の旋律・和音・リズムなどを、個別の要素に一旦分解し、それを再構成している感じ | |

| ◆ | 調性音楽の枠組みの中で、音楽の流れや構成方法に対する既成概念を壊し、どこまで進んで行けるかを徹底的に追求している感じ |

などです。

『室内交響曲 第1番』を「好き」か「嫌い」か、二者択一で答えよと強制されたら「好き」の方でしょうね。しかし「大好き」かと問われたらそうではない。この音楽に「のめり込む」には違和感がある。演奏家の人は間違いなくのめり込んで、楽しくてしかたがないだろうけれど・・・・・・。

その違和感の原因を一言で表現すると、いみじくも妻が言ったように『室内交響曲 第1番』は「音楽」というよりも「音楽学」なのですね。新しい音楽を作り出そうという意欲は分かる。既存の暗黙の約束ごとや概念を越えたいという意図も理解できる。よく分かるのだけれど「学」が先に立ってしまって「楽」が聞こえてこない。そういう感じなのです。

もちろん作曲をするには「学」が必要です。西洋音楽で言うとバッハ、モーツァルト、ベートーベンの時代からそうだし、ジャズやロック、現代日本のポップスに至るまで、その基礎には「音楽学」があります。「学」を身につけるには専門教育を受けたり、師匠や先生、音楽家の親に教えてもらったりというのが一般的でしょう。もちろん「独学」というのも大いにありうる。また、ピアノ演奏の訓練を小さいときから受けてきた人は、自然と「音楽学」が体に染み付いているということもあるでしょう。そういう「音楽学」という基礎の上に立って、いかに「音楽」を作るか。そこが作曲家やアーティストの腕の見せ所だと思います。

シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』に戻ると、その「音楽学」は過去の蓄積から学んだものだけではないわけです。既存の音楽の構成方法には頼らない、新しい「音楽学」を作りだそうとしています。ある意味では既成概念の「破壊」ですね。もちろん、シェーンベルクのように過去からの音楽文化の蓄積を知り尽くした人だから「破壊」ができるのです。対象の性質を熟知していないと破壊はできません。

『室内交響曲 第1番』を聴くと、そのシェーンベルクなりの「音楽学」は分かるが、しかしそれ以上の「音楽」が非常に希薄な感じがする。つまり、人間の感性に直接訴えて人を虜にする「楽」の部分が聞こえてこないのです。

絵画学

シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』(1906)は、既成の音楽の構成概念から逸脱した作品です。この作品と、ちょうど翌年に発表された『アビニョンの娘たち』(1907)はよく似ているのですね。

『アビニョンの娘たち』もまた「絵画学」なのだと思います。それはまさに『楽園のカンヴァス』で記述されているように、絵画に革命を起こし新しい絵画の概念を打ち立てようと意図されたものでしょう。もちろん、既成の絵画を知り尽くし、デッサンで線を引く達人だったパブロ・ピカソだからこそできたのです。『アビニョンの娘たち』はピカソが若干26歳で描いた作品ですが、歳が若いとかそんなことは関係ない。No.46「ピカソは天才か」で紹介した数枚の絵だけみても、ピカソが絵画を知り尽くしていることが分かります。さっきも書いたように、対象を熟知していないと破壊さえ出来ないのです。

しかし「美術の革命であること」や「パブロ・ピカソしか成し得なかった偉業である」ことと、その絵が「絵画学」に留まらず「絵画」として人の心を打つものであることとは違います。『アビニョンの娘たち』を見ていると、あまりに既存の「絵画学」を壊すことに集中し過ぎたために「(新しい)絵画学」に留まらざるを得なかった、そういう感じがします。

そして「音楽学」「絵画学」と言う以上に、『アビニョンの娘たち』と『室内交響曲 第1番』は芸術のジャンルを越えて似ています。発表された年は1907年と1906年で同時期です。両方ともアートにおける革新ないしは革命を狙っている。アーティストであるピカソとシェーンベルクは従来手法で傑作を作り出した人、つまりその力量が十二分にあった人です。ピカソの「青の時代」の一連の作品(1901-1904)は素晴らしいし、シェーンベルクの『浄夜』(1899)の美しさは比類がない。それでも彼らは従来手法を超えた革新・革命を目指した・・・・・・。これは当時の「時代の雰囲気」の影響もあると考えられます。

科学の分野に目を向けると、アインシュタインの「特殊相対性理論」が発表されたのが1905年であり、これは物理学に革命を起こしました。同じ年にアインシュタインが発表した「光量子仮説」は、やがて量子力学へとつながります。絵画や音楽だけでなくサイエンスの分野でも1905-1907年というのは革命の時期だったのです。

『アビニョンの娘たち』と『室内交響曲 第1番』の共通点を端的に言うと

|

ものごとは要素に分解してみると本質がわかる |

という概念が底流にあることです。この考えは19世紀から20世紀に至るサイエンスの根底にある要素還元主義と同じです。この考えは正しくもあり、正しくないこともある。「ものごとを要素に分解してみても本質は分からない」ことも多いわけです。しかし要素に分解してみると本質が見通せることもまた多い。マクロ的に言うと、科学・絵画・音楽を越えた「知的創造に関する時代の雰囲気」が相互に影響しているのではないでしょうか。

『アビニョンの娘たち』は「絵画学」だと書きましたが、それはピカソの独創性が作り出したとともに「時代の雰囲気にも影響された」絵画学ではないかと思います。

そして思うのですが、一方で「絵画学」とは全く対極の作品も同時代にあるのです。その典型が、まさに『楽園のカンヴァス』のテーマとなっているアンリ・ルソーの作品群です。

アンリ・ルソーの作品

アンリ・ルソー(1844-1910)は、27歳でパリの税関史になり、絵を描き始め、49歳で役人をやめて「画家」になった人です。その絵は「素朴派」と言われるように、まさに素朴な感じで、「日曜画家」とも揶揄されたこともありました。「素朴派」という現代の通称も、何となく揶揄している雰囲気がある(ルソーが本当に素朴なのかは大いに疑問です)。ルソーが美術の教育を受けた形跡はありません。

もちろん音楽と同じように、絵画を独学で学ぶことは可能です。特にパリに住んでいれば、おびだたしい名画が容易に見られるわけだから、例えばそれを(許可を得て)模写して勉強することも可能です。「遠近法」とか「陰影法」とか、そういう技術を知らなくても「見よう見まね」から入っていける。

しかし、たとえ独学で絵を学んだとしても、同時代の有名な印象派の画家たちとの比較で言うと、アンリ・ルソーは「絵画学」とは最も縁の薄い画家であることは確かだと思います。そして「絵画学」は無くても人の心を打つ「絵画」は制作できる。『楽園のカンヴァス』にはルソー作品に魅せられた人たちの言葉が書き綴られています。

| 夢 |

『アビニョンの娘たち』を所蔵する MoMA(ニューヨーク近代美術館)の至宝の一つにアンリ・ルソーの最晩年の傑作、死を前にして描いた『夢』(1910)があります。以下の文章は MoMA のアシスタント・キュレーターの視点で書かれています。

|

| ||

|

アンリ・ルソー「夢」(1910) (ニューヨーク近代美術館) | ||

MoMA のキュレーターであるティムは『夢』を目の前にして思いを巡らせているところです。そして初めてこの絵に出会った時を回想します。

|

| 私自身、肖像=風景 |

アンリ・ルソーの別の作品を小説から取り上げてみましょう。プラハ国立美術館所蔵の『私自身、肖像=風景』(1890)です。

小説の主人公の(一人の)織絵が、母親と、一人娘の真絵と3人で夕食のテーブルを囲んでいます。小説のストーリーは割愛しますが、ある経緯があって織絵は娘に MoMA の説明をします。その場面です。

|

| ||

|

アンリ・ルソー 「私自身、肖像=風景」(1890) (プラハ国立美術館) | ||

「生きてる」という言葉は『私自身、肖像=風景』に関しての言葉ですが、アンリ・ルソーの作品全体に対する著者の賛辞でもあると思います。そして最初に書いたピカソについて強く推測するのですが、『アビニョンの娘たち』についても「生きてる」と感じる人は多いのではないか。単なる「近代絵画史上の価値」だけでこの絵があれほどまでに有名だとは思えません。絵の見方はあくまで個人の領域に属するものであり、「生きてる」感覚も人によって違うはずなのです。

楽園のカンヴァス

|

しかしそういった「ストーリー」や「謎」や「ミステリー」は、この作品の言わば「よそおい」であって、本質ではありません。

この小説の主要登場人物は、

| ① | アンリ・ルソー | |

| ② | パブロ・ピカソ | |

| ③ | ルソーの絵のモデルになる女性 | |

| ④ | モデルになる女性の夫 | |

| ⑤ | 大資産家の絵画コレクター | |

| ⑥ | MoMA のキュレーター | |

| ⑦ | ソルボンヌ大学・美術史科の研究者 | |

| ⑧ | 国際刑事警察機構の芸術品コーディネーター |

の8人です。この8人の絵画に対する並はずれた強い思い、8人それぞれの立場からの「アートに賭ける激しい情熱」を描いたところに、この小説の価値があります。それは絵画論を越えた「芸術賛歌」になっている。そこに惹かれました。

そしてピカソとルソーの絵に戻ると、MoMA にある2つの作品、『アビニョンの娘たち』と『夢』は、それが「絵画学」か「絵画」かは別として、芸術に対する激しい情熱が生み出した作品であることは確かでしょう。描いた一人は天才少年の時代を過ごし、まだ26歳だが描くことにかけてはプロ中のプロとも言える画家です。もう一人は正反対で、アマチュアの日曜画家からスタートして49歳で画家になり、66歳になって死期を悟っている画家です。その両方の作品が MoMA の至宝となっている。この驚くような「幅の広さ」が絵画の魅力なのだと思います。

| 補記 |

| |||

|

アンリ・ルソー 「蛇使いの女」(1907) [site : オルセー美術館] | |||

それはともかく、番組の中でルプロー氏が『蛇使いの女』について語った次の言葉が大変に印象的でした。

|

| |||

|

アンリ・ルソー「樫の枝」(1885) テレビ東京「美の巨人たち」2012.11.17 より | |||

そう言えば『楽園のカンヴァス』の、あるシーンが思い出されます。ソルボンヌ大学のルソー研究者・早川織絵とニューヨーク近代美術館のキュレーター、ティム・ブラウンが、スイスのバーゼルのある邸宅で初めて対面する場面です。

|

はたして織絵とティムのどちらが正しいのでしょうか。よく読むと、織絵は二つのことを主張しています。

|

ルソーは卓越した技術を身につけられなかったわけではない。つまり、技術はあった。 | |||

|

ルソーは確信犯的に「稚拙な技術」と言われ続ける技法で勝負した。 |

ティムが反論しようとしているのはBの部分です。Aに反対ではないようです(そういう風に読める)。ということは程度の差はあれ「楽園のカンヴァス」の織絵とティム、「美の巨人たち」のルプロー氏の3人の意見はAについては一致していることになります。そのことはテレビで「樫の枝」と題するデッサンをみて感じ取れました。

(2013.2.16)

2012-12-29 08:23

nice!(0)

トラックバック(1)