No.297 - チョコレートを運ぶ娘 [アート]

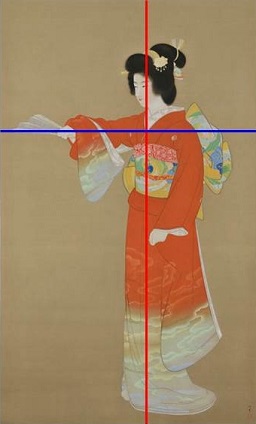

No.284「絵を見る技術」は、秋田麻早子 著『絵を見る技術 ── 名画の構造を読み解く』(朝日出版社 2019)の内容をかいつまんで紹介したものでした。この中の「線のバランス」のところで、縦と横だけのシンプルな構造線をもつ絵の例として、秋田氏は上村松園の『序の舞』(1936)をあげていました。扇を持つ右手の袖の表現で分かるように、"静" と "動" のはざまの一瞬をとらえた傑作(重要文化財)です。

そして、線のバランスが『序の舞』とそっくりな絵として連想したのが、ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館にあるリオタールのパステル画『チョコレートを運ぶ娘』で、そのことは No284 に書きました。

この絵は、構図(縦と横のシンプルな構造線)が『序の舞』とそっくりです。ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館には一度行ったことがありますが、実は現地に行くまでこの絵を全く知りませんでした。アルテ・マイスター絵画館の必見の名画というと、

でしょう。フェルメールの『取り持ち女』(自画像を描き込んだと言われる絵)もこの絵画館にあります。また、それ以外にもファン・エイク、ルーベンス、レンブラント、ヴァン・ダイク、ホルバイン、デューラー、ベラスケス、ムリーリョ、エル・グレコ、ティツィアーノなど、西洋古典絵画史のビッグ・ネームが揃っています。

そういった名画群の中で、全く知らなかった『チョコレートを運ぶ娘』に目が止まりました。大変に印象的だったので、記念にミュージアム・ショップでこの絵のマグネットとメモ・パッドを購入し、マグネットは今でも自宅に張ってあります。

なぜ『チョコレートを運ぶ娘』が印象的だったのか。それは「一目瞭然のシンプルな構造線が作り出す強さ」だろうと、秋田氏の本を読んで思いました。もちろん、おだやかな色のパステルで精緻に描かれた "美しさ" もあると思います。これも、構図と並んでパッと見て分かる。しかし最近の新聞を読んでいて、どうもそれだけではないぞと思いました。そのことを以降に書きます。

リオタール『チョコレートを運ぶ娘』

2020年9月11日の日本経済新聞の最終面で、美術史家の幸福輝氏(国立西洋美術館学芸員)が『チョコレートを運ぶ娘』を解説されていました。構図とは全く違う視点からの解説ですが、興味深い内容だったので以下に引用します。少々意外なことに「描かれたアジア」というシリーズの最終回です。

このコラムで着目すべきは、次の4点でしょう。

このコラムに触発されて、改めて詳しくこの絵を画集で眺めてみました。それが以降です。

娘が持っているもの

娘が持っているものを拡大したのが次の図です。コラムにはカップがマイセンの磁器(おそらく)、トレーが漆器とありましたが、もう少し詳しく見ていきます。

まずチョコレート・カップとソーサーですが、これは普通の "カップ・アンド・ソーサー" ではありません。"トランブルーズ"(Trembleuse)と呼ばれるタイプのものです。

Wikipediaによると、トランブルーズは1690年代のパリが発祥で、フランス語で「震える」という意味のようです。つまり、手が震えてもチョコレートをこぼさない仕掛けがしてあるカップ・アンド・ソーサーで、ソーサーにカップを固定するための "ホールダー" が作り付けてあります。トランブルーズは現代でも製作されていて、マイセンの実例が次の画像です。

上の画像のマイセンはすべて磁器製ですが、『チョコレートを運ぶ娘』に描かれているトランブルーズはソーサーが銀製です。銀製のソーサーはアンティークとして流通しているようで、その例を次にあげます。

『チョコレートを運ぶ娘』のトランブルーズは、銀の輪のようなホールダーがソーサーに立つように作ってあります。また、ソーサーには取っ手が付いている。親指をここにかけ、ソーサーを持って飲むためのものです。

他の注目点としては、銀のソーサーの上に置かれたビスケットでしょう。またチョコレート・カップに蓋がなく、ホット・チョコレートがギリギリ一杯に注がれているのもポイントです。

ちなみに「チョコレート・カップ」は、コーヒー・カップやティー・カップとは違う、絵に描かれたような背の高いカップです。当時は、チョコレートを溶かし、香辛料や砂糖を入れ、よくかき混ぜて泡と一緒に飲むというスタイルで、それ専用のカップです。

絵の娘はチョコレート・カップとソーサーの他に、水が入ったグラスを運んでいます。このグラスは、良く見るとカットで模様がつけてあるようです。これはボヘミアのガラス器でしょう。

このグラスには、窓の形の反射が2つ描かれています。この娘は2つの窓からの光の中にいることを示しています。

日経新聞のコラムに、娘が運んでいるトレーは漆器だとありました。アートについてのウェブ・マガジン、"www.apollo.com" のこの絵の解説(2018.11.20。筆者:Tessa Murdock)には、この漆器は日本製だと書いてあります。娘が持っているものでは唯一の東洋からの輸入品ということになります(輸入品としては、他にカカオ)。この漆器が一番高価かもしれません。同じ解説には、チョコレート・カップは当然のようにマイセンの磁器と書いてありました。

この絵は、画家のリオタールはウィーン滞在中(1743~45)に描かれました。場所はウィーンの貴族の館でしょう。メイドの彼女が朝、女主人にチョコレートを運びます。女主人はベッドの上で、ソーサーを手に持ちながらチョコレートをゆっくりと飲む。そして苦さを緩和するため甘いビスケットを食べ、水を飲む。それを繰り返す ・・・・・・。そういった情景が浮かびます。

描かれているのはすべて高価なもので、マイセンの磁器、銀のトランブルーズ、ボヘミアン・グラス、そして日本製の漆器です。いかにも貴族の邸宅の光景という感じがします。

そして、この絵がとらえた瞬間を考えてみると、メイドの彼女はチョコレート・カップを慎重に、静かに運んでいるはずです。18世紀のチョコレートは貴重なものです。しかも絵のカップには蓋がなく、チョコレートがなみなみと注がれている。彼女はこぼさないよう、そろりそろりと運んでいるに違いありません。

精緻に仕上げられたパステル画

全体を見渡すと、この絵の大きなポイントは "パステル画" だということです。日本経済新聞のコラムに、

とありました。このブログでもパステル画を引用したことが何回かあります。それはドガとカサットの作品で、いかにも「粉状の脆弱感と自然な即興性」との印象を受ける絵です(No.86, No.87, No.97, No.157)。それは一般的なパステル画のイメージでしょう。

しかしこの絵は違って、細部まで精緻に仕上げられています。また明るい色で、かつ中間色が使われている。ファッションなどの世界で "パステル・カラー" という言い方をしますが、赤・青・緑などの原色ではない "中間色" という意味です。『チョコレートを運ぶ娘』はまさにパステル・カラーの絵です。この絵は「最も美しいパステル画」と評されることがあるそうですが、まさにそういう感じがします。

しかも、展示してあるのがドレスデンの "アルテ・マイスター絵画館" です。英語に直訳すると "Old Masters' Gallery" で、18世紀かそれ以前の古典絵画の展示館です。名画が並んでいますが、それらに使われている多くの色はいわゆる "アースカラー" で、岩石や土が原料の顔料です。全般的に暗い色が多い。その中で、明るいパステル・カラーのこの絵は "目立つ絵" です。全く知らなかったこの絵に目が止まったのは、そういう理由もあるのだと思いました。

"中国的" とは ?

日本経済新聞に幸福輝氏が書いたコラムは「描かれたアジア」というシリーズで、その最終回が『チョコレートを運ぶ娘』でした。その文章の最後の方に、この絵を評して「中国的」との表現がありました。だから「描かれたアジア」なのでしょう。なぜ中国的なのか、コラムのその部分を再度引用すると次の通りです。

これを読むと、「瞬間の生動感を狙ったようには見えないから中国的」と読み取れます。確かに、慎重にチョコレートを運んでいる姿からは "動き" があまり感じられません。この静的な雰囲気が中国的ということでしょう。もちろん、その他に「磁器のチョコレート・カップに漆器のトレー」というアジア由来のアイテムがあることも「描かれたアジア」なのだろうと思います。

しかし、アルテ・マイスター絵画館の公式カタログ「ドレスデンの名画:アルテ・マイスター絵画館」(2006。日本語版)には、別の説明がありました。

ヨーロッパの画法では、陰影を使って対象の3次元的造形をするのが伝統です。上に引用したコレッジョの「聖ゲオルギウスの聖母」がまさにその典型です。一方、中国や日本の伝統的な絵画は影を使いません。『序の舞』のように。

上の引用に「画法はヨーロッパのもの」とあるように、この絵は伝統的な画法を踏まえています。しかし影は(もちろんありますが)最小限に抑えてあります。2箇所からの明るい光を受けて、段階付けられた微妙な陰影で、浮き彫りのような効果を出しています。石や貝殻に浮き彫りをする技術を "カメオ" と言いますが、この絵はちょうど瑪瑙を素材にしたカメオのような効果を出しています。

このような "影を極力抑えた" 描き方が中国的だと、上の引用は言っています。おそらくヨーロッパ人からすると、この絵は「何か違うな、斬新だ」と感じるのでしょう。我々日本人からすると、この "中国的な" 描き方は自然で普通だと見えるのですが、その普通の絵がアルテ・マイスター絵画館の中では目立っているのです。この絵画館は西洋古典絵画の展示館です。そこでは光と影が交錯し、その強いコントラストで描かれている絵が多い。ないしは、ほとんど作画対象が暗い影の中にあり、その絵の焦点だけが明るい光に照らされて浮かび上がるような絵です。

そのような絵が多数ある中で『チョコレートを運ぶ娘』は、光と影のコントラストとは無縁であり、全体が明るく輝いています。そのことがこの絵を絵画館の中でも目立つものにしているのでしょう。

名画には理由がある

ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館の『チョコレートを運ぶ娘』について、以上の考察をまとめると次のようになるでしょう。

この絵を見て惹かれる要因の一つが、"東洋的" ということかもしれません。我々からすると全く違和感のない絵ですが、アルテ・マイスター絵画館においてはまさそこが際立っているということでしょう。

『序の舞』を引き合いに出したのは、秋田麻早子氏の著書『絵を見る技術』(No.284)からの連想でしたが、この本の結論として秋田氏は、

と書いていました。パッと見て "いいな" と思った『チョコレートを運ぶ娘』について、なぜそう思ったのかを探るために「作品の客観的な特徴」を考えてみましたが、なるほどそうすることで絵画の楽しみ方の幅が広がると実感しました。

2022年7月15日の日本経済新聞に、リオタールの「チョコレートを運ぶ娘」に関するコラムが再び掲載されました。今回は "名画の器 十選" と題したコラムで、筆者は西洋陶芸史家の大平雅巳氏です。以下に引用します。

この記事での新情報は、描かれたカップが

というところです。大平氏は西洋陶磁器史の専門家なので「ウィーン磁器工場の製品」というはその可能性が高いのでしょう。柿右衛門の梅の図と言われればそういう感じであり、ここにもまた "アジア" があるのでした。

|

上村松園「序の舞」 |

「絵を見る技術」で著者の秋田氏は「縦の線とそれを支える横の線」という線のバランスをもつ絵画の例として、上村松園の「序の舞」をあげていた。 |

そして、線のバランスが『序の舞』とそっくりな絵として連想したのが、ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館にあるリオタールのパステル画『チョコレートを運ぶ娘』で、そのことは No284 に書きました。

|

リオタール 「チョコレートを運ぶ娘」 |

この絵は、構図(縦と横のシンプルな構造線)が『序の舞』とそっくりです。ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館には一度行ったことがありますが、実は現地に行くまでこの絵を全く知りませんでした。アルテ・マイスター絵画館の必見の名画というと、

| ラファエロの『システィーナの聖母』 絵画館の "顔" となっている作品。No.284 に画像を引用。 | |

| ジョルジオーネの『眠れるヴィーナス』 数々の西洋絵画のルーツと言える作品。マネの『オランピア』の源流と考えられる。 | |

| フェルメールの『窓辺で手紙を読む女』 フェルメール作品の中でも傑作。No.295 に画像を引用。 |

でしょう。フェルメールの『取り持ち女』(自画像を描き込んだと言われる絵)もこの絵画館にあります。また、それ以外にもファン・エイク、ルーベンス、レンブラント、ヴァン・ダイク、ホルバイン、デューラー、ベラスケス、ムリーリョ、エル・グレコ、ティツィアーノなど、西洋古典絵画史のビッグ・ネームが揃っています。

|

ドレスデン アルテ・マイスター絵画館 |

アルテ・マイスター絵画館は、ツヴィンガー宮殿の庭に面している。ほぼ横に一直線の建物で、展示室は40程度しかないが、古典絵画の名品が並んでいる。 |

そういった名画群の中で、全く知らなかった『チョコレートを運ぶ娘』に目が止まりました。大変に印象的だったので、記念にミュージアム・ショップでこの絵のマグネットとメモ・パッドを購入し、マグネットは今でも自宅に張ってあります。

なぜ『チョコレートを運ぶ娘』が印象的だったのか。それは「一目瞭然のシンプルな構造線が作り出す強さ」だろうと、秋田氏の本を読んで思いました。もちろん、おだやかな色のパステルで精緻に描かれた "美しさ" もあると思います。これも、構図と並んでパッと見て分かる。しかし最近の新聞を読んでいて、どうもそれだけではないぞと思いました。そのことを以降に書きます。

リオタール『チョコレートを運ぶ娘』

2020年9月11日の日本経済新聞の最終面で、美術史家の幸福輝氏(国立西洋美術館学芸員)が『チョコレートを運ぶ娘』を解説されていました。構図とは全く違う視点からの解説ですが、興味深い内容だったので以下に引用します。少々意外なことに「描かれたアジア」というシリーズの最終回です。

|

ジャン = エティエンヌ・リオタール (1702 - 1789) 「チョコレートを運ぶ娘」(1744/45) |

パステル 羊皮紙 (82.5×52.5cm) ドレスデン アルテ・マイスター絵画館 |

美の十選:描かれたアジア(10) |

このコラムで着目すべきは、次の4点でしょう。

| チョコレート・カップはマイセンの磁器(だろう)。 | |

| 娘が持っているトレーは漆器である。 | |

| リオタールはパステルの名手で、この絵は羊皮紙に描かれ、磁器を思わせる入念な仕上げが施されている。 | |

| この絵は制作当時、"中国的" と評された。 |

このコラムに触発されて、改めて詳しくこの絵を画集で眺めてみました。それが以降です。

娘が持っているもの

娘が持っているものを拡大したのが次の図です。コラムにはカップがマイセンの磁器(おそらく)、トレーが漆器とありましたが、もう少し詳しく見ていきます。

|

| チョコレート・カップとソーサー |

まずチョコレート・カップとソーサーですが、これは普通の "カップ・アンド・ソーサー" ではありません。"トランブルーズ"(Trembleuse)と呼ばれるタイプのものです。

Wikipediaによると、トランブルーズは1690年代のパリが発祥で、フランス語で「震える」という意味のようです。つまり、手が震えてもチョコレートをこぼさない仕掛けがしてあるカップ・アンド・ソーサーで、ソーサーにカップを固定するための "ホールダー" が作り付けてあります。トランブルーズは現代でも製作されていて、マイセンの実例が次の画像です。

|

マイセンの磁器製トランブルーズ (マイセンのサイトより) |

上の画像のマイセンはすべて磁器製ですが、『チョコレートを運ぶ娘』に描かれているトランブルーズはソーサーが銀製です。銀製のソーサーはアンティークとして流通しているようで、その例を次にあげます。

-0e6a4.jpg)

|

1750年代にドイツのアウグスブルクで製作されたトランブルーズ。オークション・ハウス、ドロテウムのサイトより。 |

『チョコレートを運ぶ娘』のトランブルーズは、銀の輪のようなホールダーがソーサーに立つように作ってあります。また、ソーサーには取っ手が付いている。親指をここにかけ、ソーサーを持って飲むためのものです。

他の注目点としては、銀のソーサーの上に置かれたビスケットでしょう。またチョコレート・カップに蓋がなく、ホット・チョコレートがギリギリ一杯に注がれているのもポイントです。

ちなみに「チョコレート・カップ」は、コーヒー・カップやティー・カップとは違う、絵に描かれたような背の高いカップです。当時は、チョコレートを溶かし、香辛料や砂糖を入れ、よくかき混ぜて泡と一緒に飲むというスタイルで、それ専用のカップです。

| グラス |

絵の娘はチョコレート・カップとソーサーの他に、水が入ったグラスを運んでいます。このグラスは、良く見るとカットで模様がつけてあるようです。これはボヘミアのガラス器でしょう。

このグラスには、窓の形の反射が2つ描かれています。この娘は2つの窓からの光の中にいることを示しています。

| トレー |

日経新聞のコラムに、娘が運んでいるトレーは漆器だとありました。アートについてのウェブ・マガジン、"www.apollo.com" のこの絵の解説(2018.11.20。筆者:Tessa Murdock)には、この漆器は日本製だと書いてあります。娘が持っているものでは唯一の東洋からの輸入品ということになります(輸入品としては、他にカカオ)。この漆器が一番高価かもしれません。同じ解説には、チョコレート・カップは当然のようにマイセンの磁器と書いてありました。

この絵は、画家のリオタールはウィーン滞在中(1743~45)に描かれました。場所はウィーンの貴族の館でしょう。メイドの彼女が朝、女主人にチョコレートを運びます。女主人はベッドの上で、ソーサーを手に持ちながらチョコレートをゆっくりと飲む。そして苦さを緩和するため甘いビスケットを食べ、水を飲む。それを繰り返す ・・・・・・。そういった情景が浮かびます。

描かれているのはすべて高価なもので、マイセンの磁器、銀のトランブルーズ、ボヘミアン・グラス、そして日本製の漆器です。いかにも貴族の邸宅の光景という感じがします。

そして、この絵がとらえた瞬間を考えてみると、メイドの彼女はチョコレート・カップを慎重に、静かに運んでいるはずです。18世紀のチョコレートは貴重なものです。しかも絵のカップには蓋がなく、チョコレートがなみなみと注がれている。彼女はこぼさないよう、そろりそろりと運んでいるに違いありません。

精緻に仕上げられたパステル画

全体を見渡すと、この絵の大きなポイントは "パステル画" だということです。日本経済新聞のコラムに、

パステルは18世紀肖像画の主要技法で、リオタールはパステルの名手だった。粉状の脆弱感と自然な即興性が当時の趣味に合致したのか、パステルは貴族たちに好まれた。

とありました。このブログでもパステル画を引用したことが何回かあります。それはドガとカサットの作品で、いかにも「粉状の脆弱感と自然な即興性」との印象を受ける絵です(No.86, No.87, No.97, No.157)。それは一般的なパステル画のイメージでしょう。

しかしこの絵は違って、細部まで精緻に仕上げられています。また明るい色で、かつ中間色が使われている。ファッションなどの世界で "パステル・カラー" という言い方をしますが、赤・青・緑などの原色ではない "中間色" という意味です。『チョコレートを運ぶ娘』はまさにパステル・カラーの絵です。この絵は「最も美しいパステル画」と評されることがあるそうですが、まさにそういう感じがします。

しかも、展示してあるのがドレスデンの "アルテ・マイスター絵画館" です。英語に直訳すると "Old Masters' Gallery" で、18世紀かそれ以前の古典絵画の展示館です。名画が並んでいますが、それらに使われている多くの色はいわゆる "アースカラー" で、岩石や土が原料の顔料です。全般的に暗い色が多い。その中で、明るいパステル・カラーのこの絵は "目立つ絵" です。全く知らなかったこの絵に目が止まったのは、そういう理由もあるのだと思いました。

"中国的" とは ?

日本経済新聞に幸福輝氏が書いたコラムは「描かれたアジア」というシリーズで、その最終回が『チョコレートを運ぶ娘』でした。その文章の最後の方に、この絵を評して「中国的」との表現がありました。だから「描かれたアジア」なのでしょう。なぜ中国的なのか、コラムのその部分を再度引用すると次の通りです。

磁器を思わせる入念な仕上げが施された本作品は、通常のパステルとはどこか違う。ほぼプロフィールで描かれた娘の姿も、瞬間の生動感を狙ったようには見えない。制作当時、この作品は「中国的」と評されたとの記録が残っているが、そのあたりに、この画家が凝らした制作の機微が潜んでいるのかもしれない。

これを読むと、「瞬間の生動感を狙ったようには見えないから中国的」と読み取れます。確かに、慎重にチョコレートを運んでいる姿からは "動き" があまり感じられません。この静的な雰囲気が中国的ということでしょう。もちろん、その他に「磁器のチョコレート・カップに漆器のトレー」というアジア由来のアイテムがあることも「描かれたアジア」なのだろうと思います。

しかし、アルテ・マイスター絵画館の公式カタログ「ドレスデンの名画:アルテ・マイスター絵画館」(2006。日本語版)には、別の説明がありました。

|

ドレスデンの名画 アルテ・マイスター絵画館 (公式カタログ) |

表紙の絵は、16世紀のイタリアのパルマで活躍したコレッジョの「聖ゲオルギウスの聖母」。厳粛な雰囲気とは対極にある宗教画である。光と影の効果で立体のモデリングをすると同時に、光で人物の重要度を表している。一番強い光が聖母子に当たり、その次が左の洗礼者ヨハネ(毛皮を着て杖を持っている)、最後に右の聖ゲオルギウスの順である。 |

|

ヨーロッパの画法では、陰影を使って対象の3次元的造形をするのが伝統です。上に引用したコレッジョの「聖ゲオルギウスの聖母」がまさにその典型です。一方、中国や日本の伝統的な絵画は影を使いません。『序の舞』のように。

上の引用に「画法はヨーロッパのもの」とあるように、この絵は伝統的な画法を踏まえています。しかし影は(もちろんありますが)最小限に抑えてあります。2箇所からの明るい光を受けて、段階付けられた微妙な陰影で、浮き彫りのような効果を出しています。石や貝殻に浮き彫りをする技術を "カメオ" と言いますが、この絵はちょうど瑪瑙を素材にしたカメオのような効果を出しています。

このような "影を極力抑えた" 描き方が中国的だと、上の引用は言っています。おそらくヨーロッパ人からすると、この絵は「何か違うな、斬新だ」と感じるのでしょう。我々日本人からすると、この "中国的な" 描き方は自然で普通だと見えるのですが、その普通の絵がアルテ・マイスター絵画館の中では目立っているのです。この絵画館は西洋古典絵画の展示館です。そこでは光と影が交錯し、その強いコントラストで描かれている絵が多い。ないしは、ほとんど作画対象が暗い影の中にあり、その絵の焦点だけが明るい光に照らされて浮かび上がるような絵です。

そのような絵が多数ある中で『チョコレートを運ぶ娘』は、光と影のコントラストとは無縁であり、全体が明るく輝いています。そのことがこの絵を絵画館の中でも目立つものにしているのでしょう。

名画には理由がある

ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館の『チョコレートを運ぶ娘』について、以上の考察をまとめると次のようになるでしょう。

| 娘が運んでいるものはどれも高価で、いかにも貴族の館での光景である。またマイセンの磁器製チョコレート・カップと日本の漆器のトレーは、当時の上流階級の東洋趣味を反映している。 | |

| 全体が明るいパステル・カラーで精緻に仕上げられている。また陰影付けは最低限に抑えられている。これらの点が、アルテ・マイスター(=古典)絵画館の中でも異色の作品にしている。 | |

| 最初にあげた上村松園の『序の舞』との類似性という観点では、まず第一に「縦と横の、シンプルで強い構造線が作るバランス」である。この構図が大変に印象深い。 | |

| さらに『序の舞』との類似性は、"静" と "動" のはざまを描いている、ないしは "静" のような "動" を描いているところである。 | |

| この絵は『序の舞』との共通項があることから推測できるように、西欧人からすると "東洋的" な雰囲気を感じるのだろう。それが描かれた当時の「中国的」という評価につながった。 |

この絵を見て惹かれる要因の一つが、"東洋的" ということかもしれません。我々からすると全く違和感のない絵ですが、アルテ・マイスター絵画館においてはまさそこが際立っているということでしょう。

『序の舞』を引き合いに出したのは、秋田麻早子氏の著書『絵を見る技術』(No.284)からの連想でしたが、この本の結論として秋田氏は、

| 自分の好き・嫌い」と「作品の客観的な特徴」が分けられるようになると、楽しみ方の幅がぐっと広がる |

と書いていました。パッと見て "いいな" と思った『チョコレートを運ぶ娘』について、なぜそう思ったのかを探るために「作品の客観的な特徴」を考えてみましたが、なるほどそうすることで絵画の楽しみ方の幅が広がると実感しました。

| 補記:描かれた磁器 |

2022年7月15日の日本経済新聞に、リオタールの「チョコレートを運ぶ娘」に関するコラムが再び掲載されました。今回は "名画の器 十選" と題したコラムで、筆者は西洋陶芸史家の大平雅巳氏です。以下に引用します。

|

|

この記事での新情報は、描かれたカップが

柿右衛門の垣梅に似た、ウィーン磁器工場の製品(と思われる)

というところです。大平氏は西洋陶磁器史の専門家なので「ウィーン磁器工場の製品」というはその可能性が高いのでしょう。柿右衛門の梅の図と言われればそういう感じであり、ここにもまた "アジア" があるのでした。

(2022.7.15)

2020-10-31 11:48

nice!(0)

No.296 - まどわされない思考 [科学]

このブログでは、我々の思考を誤らせる要因について何回か書きました。まず No.148「最適者の到来」と No.149「我々は直感に裏切られる」では、日常生活とは全くかけ離れた巨大な数は想像できないので、直感があてにならず、誤った判断をしてしまう例を書きました。組み合わせの数とか、分子の数とか、カジノにおけるゲーム(賭け)の勝率などです。No.293「"自由で機会均等" が格差を生む」も、膨大な回数の繰り返しが我々の直感に全く反する結果を招く例でしょう。

また、No.83-84「社会調査のウソ」では、現代において数限りなく実施されている社会調査は、その調査方法が杜撰だったり推定方法が誤っていると実態とはかけ離れた結論になることを見ました。この「社会調査のウソ」の一つが "偽りの因果関係" です。つまり、物事の間に相関関係があると即、それが因果関係だと判断してしまう誤りです。No.223「因果関係を見極める」ではその分析と、正しく因果関係を見極める方法を専門家の本から紹介しました。

さらに、No.290「科学が暴く "食べてはいけない" の嘘」は、食の安全性についての科学的根拠がない言説にまどわされてはいけないという話でした。

以上の「直感」「社会調査」「因果関係」「食べてはいけない」以外にも、我々を誤った思考に導きやすいものがいろいろとあります。特に今の社会はインターネットの発達もあって、人々をまどわす誤った主張や非論理的な説明に満ちているのが実態です。それらに惑わされないようにして現代社会を生きて行くには、どうすればよいのか ────。最近、このテーマに絞った本が出版されました。

『まどわされない思考』

デヴィッド・ロバート・グライムス 著

長谷川 圭 訳

角川書店 2020

です(以下「本書」)。著者はアイルランド出身の物理学者、科学ジャーナリストで、英国とアイルランドで現代社会の各種の問題を科学的見地から解説しています。本書の副題は、

で、批判的思考(=クリティカル・シンキング)がテーマになっています。また本書の原題は、

The Irrational Ape

(= 非理性的なサル)

です。「人間は理性的なサル」という言い方がありますが、実態は感情に支配される非理性的なサルだという、自戒を込めた題名です。これを乗り越えるのが批判的思考(=クリティカル・シンキング)というわけです。

本書は現代社会のさまざまな問題・課題を考える上で大いに参考になると思ったので、以下に内容の "さわり" を紹介します。

序章:批判的思考

本書の序章に、1950年代の中国の「大躍進政策」の一環として行われたスズメの駆除運動のことが書かれていました。当時の中国では、農業の近代化と国の躍進のために害虫・害獣の駆除が必須だと見なされていました。たとえば、蚊やネズミは疫病を広めていたからです。ちょっと長くなりますが、引用します。

これは「浅はかな考えで行動すると恐ろしい結果になる」ことの(極端な)例です。特に、中国を代表する鳥類学者の警告に耳をかさなかったのが、「批判的思考がないと起こる最悪の事例」になっています。

この「打麻雀運動」のくだりを読んで思ったのですが、これは「カリスマ独裁者が支配する共産党独裁政権で起こった特殊な出来事」なのでしょうか。そうとも言えないと思います。

現在日本で最も深刻な生態系被害をもたらしている外来動物はマングースです。マングースは毒ヘビのハブを退治するために、動物学の権威であった東大教授の提唱で1910年(明治43年)に沖縄本島に持ち込まれました。そして1979年には奄美大島にも導入されました。

しかし1980年代になって研究者がマングースの胃の内容物や糞を分析した結果、ハブを食べている個体はほとんどいないことが分かりました(この経緯は中国のスズメとそっくりです)。代わりに沖縄本島ではヤンバルクイナ、奄美大島ではアマミノクロウサギなどの固有種(この2種は天然記念物で、かつ絶滅危惧種)が犠牲になっていることが分かったのです。マングースもバカではありません。命がけで毒ヘビを襲うより、飛べない鳥を食べた方がラクというものです。加えて、マングースは昼間に活動し、ハブは夜行性です。そもそもマングースとハブが自然界で出会うチャンスは少ないのです。

環境省は2000年からマングースの駆除をはじめました。これにかかる費用は年間数億円の規模です。マングースの個体数は減ってきたようですが、現在までに完全駆除できたわけはありません。これからも多額の予算が投下され続けるわけです。

この経緯は、スズメの駆除が一因となって飢饉に陥り、あわててスズメを外国から輸入した中国とは逆のパターンです。しかし「浅はかな考えで行動すると、とんでもないことになる」ことは共通しています。しかも、マングースの導入を提唱したのが最高学府のれっきとした動物学者というところが、中国よりも "浅はか" かもしれない。「本当に自然界でマングースがハブを補食するのか」という批判的思考をする学者や官僚が少しでもいたら、こうはならなかったでしょう。

本書に戻って、著者が「打麻雀運動」を例に出したのは、批判的に考えることの重要性を指摘したかったからでした。

この引用部分が本書のテーマになっています。「誤った考え方が生じやすい場面を知り、批判的に考える能力をつける」というところです。さらに著者は、そのときに重要な点をあげています。

これで明らかなように、批判的思考は自分の考えに対して批判的に考えることも含みます。

現代は特に「批判的に考える」ことが重要です。その理由は、新聞・テレビ・ラジオといった従来メディアを凌駕するインターネットの発達、特にソーシャル・メディアの浸透です。ここでは玉石混淆、真実から嘘までのあらゆる情報が飛び交っていて、しかも情報を拡散させるのが極めて容易です。著者は「ソーシャル・メディアで共有されている記事の 59% が記事を読んでもいない人によって拡散されていると言われる」と書いていますが、いかにもありそうな話です。要するに、何らかの知的作業を行うことは一切なしに(もちろん批判的思考など全くなしに)情報が飛び交っている。

著者は「オンラインでいちばん共有されやすいのは強い感情」だとも言っています。これは米国科学アカデミーが2017年に行った調査でも裏付けられたそうです。怒り、恐怖、嫌悪、感情的表現に溢れた情報ほど共有されやすい。このことが、デマ、虚言、フェイク、偽ニュースの拡散に一役買っています。

偽りの物語は、いちど広まると簡単には訂正できません。長く人々に意識に残ります。これをインターネットの "利点" と見なして、プロパガンダ目的で偽ニュースを大量に流したのが、2016年の米国大統領選挙でした。そこには外国勢力もからんでいたことが明らかになりました。

偽りの物語が長く人々の意識に残るのは、心理学者が「真理の錯誤効果」と呼んでいるものが一因です。

著者は、「いかに知能が優れていようとも、人間は感情的な動物に過ぎない。私たちは理性のないサル。疑わしい結論を信じ込み、軽率な行動を起こすことが多い」と書いています。だからこそ、本書のテーマである「批判的思考」が重要なのです。

本書は序章のあとに第1部から第6部までの構成になっています。以降、それぞれのセクションのさわりを紹介します。

第1部:形式的誤謬

本書の第1部は「理性の欠如」というタイトルがついていますが「形式的誤謬」を扱っています。主張の論理構造が誤っていたり矛盾している例です。これを意図的に行うのが「詭弁」です。何点か紹介します。

「後件肯定」とは論理学の用語で、日常生活では使いませんが、別に難しいことではありません。後件肯定の誤謬とは、

とする形式的誤謬です。「P は Q である」の P が「前件」、Q が「後件」です。紛らわしいのは「後件肯定」における結論が、結論だけをとると正しいことがあることです。

の結論は正しい。しかし人間のところを犬に置き換えると誤った結論になります。

著者は、世の中で広まっている「陰謀論」の根幹にはこの「後件肯定」があり「よこしまな論証があたかも正当であるかのような幻想を作り出す」と指摘しています。陰謀論とは「世の中で起こった大きな事件や事故、出来事が、実は隠れた勢力が裏で引き起こした陰謀である」という論ですが、その例として著者は「9.11事件」を取り上げています。

2001年9月11日、アメリカでイスラム過激派によって4機の旅客機が同時にハイジャックされました。まずアメリカン航空11便が、ニューヨークのツイン・タワーの北棟、93階と99階のあいだに時速790kmのスピードで突入しました。その数分後、ユナイテッド航空175便が南棟の77階と85階のあいだに時速960kmで突っ込んだ。この攻撃によりツインタワーは激しい炎に包まれ、タワーそのものが崩壊し、世界中の人々を愕然とさせました。

別の場所では、アメリカン航空77便のハイジャック犯が旅客機もろとも国防総省に突入しました。またユナイテッド航空93便では勇敢な乗客たちがハイジャック犯に反撃し、自らの命を投げうって目的地に到達する前に飛行機を墜落に導きました。この飛行機の攻撃の目的地はワシントンの政治中枢だと言われています。

このアメリカ史上最悪のテロによって2996人の命が失われました。世界で最も強大な国家の中枢に攻撃を仕掛けるという大胆さに世界は動揺し、ツインタワーが崩れ落ちるイメージが人々の意識に刻み込まれた。しかしツインタワー崩壊の煙が収まらない時から「陰謀論」が広まり始めたのです。

この事件後、インターネット上では陰謀論が大流行します。ビデオも大量にアップされました。「9.11テロの真実を求める運動」は "トゥルーサー" 運動と呼ばれ、次第に一般の人々に浸透していきます。これらの陰謀論には共通点がありました。それは「公式の説明は信用できない」という態度です。

この "陰謀論の火" に油を注いだのが、2003年のブッシュ政権のイラク侵攻でした。9.11テロを起こしたアルカイダとイラクのフセイン政権を結びつける証拠が何もない状況の中で、ブッシュ政権はイラクが大量破壊兵器を保有しているという "話" をもとにイラクに侵攻したのです。この「大量破壊兵器の保有」は、後に全くの捏造であることが分かりました。こういったブッシュ政権の不誠実な態度が「9.11テロ陰謀論」に拍車をかけたのです。

しかし、この種の陰謀論は簡単に論破できると著者は書いています。その例として「ジェット燃料が燃えたぐらいで鋼鉄の梁が溶けることはない」「人為的な爆発がタワーを崩壊させた」という主張を考えてみましょう。

しかし 9.11トゥルーサー運動はその後も続き、本書の執筆時点でアメリカ人のおよそ 15% が 9.11 は「内部の者による工作」だったと考え、国民の半数は事件後の歴代政権が事件の真相を隠蔽していると信じているそうです。事件後10数年が経過してもそのような考えが消えないのはどうしてでしょうか。

著者はその大きな理由が「後件肯定」にあると指摘しています。「後件肯定」は陰謀論者がナンセンスを物語に仕立てる常套手段です。つまり陰謀論者は、

という主張をします。これは「ソクラテスは犬だった」式の論理で、こじつけであることが明白です。しかしこのこじつけにより、陰謀論には証拠が欠けているという明白な事実でさえ、彼らの主張を裏付けるような印象を作り出すわけです。このこじつけに騙される人がいるのが、陰謀論が未だに消えない根幹の理由です。

媒概念不周延とは論理学の難しい用語ですが、この用語が重要なわけではありません。用語の説明は後に回します。この誤謬を使った詭弁はよくあり、著書はそれを「(携帯電話などに使われる)無線電波がある種の癌を誘発する」という論で説明しています。

携帯電話の使用と脳腫瘍(膠芽腫や髄膜種など)のリスクについては各国で疫学調査が行われましたが、今まで関係が見つかったことがありません。また他の腫瘍との関係が示されたこともありません。そもそも、1990年頃の携帯電話の普及率はほぼゼロでしたが、現在ではほぼ100%になっています。そして1990年代以降に脳腫瘍(ないしは他の腫瘍)が激増したことはないのです。しかしインターネット上には携帯電話の電波が癌を引き起こすという主張をするサイトが多数あります。

携帯電話に使われる無線電波は電磁波(Electromagnetic Wave)の一種ですが、電磁波を波長の短い方から(従ってエネルギーの強いものから)順に並べると以下のようになります。nm はナノ・メートル(10-9メートル)です。

電磁波の一部(放射線)は分子の化学結合を破り、原子から電子を弾き飛ばすほどのエネルギーを持っています。従って生体のDNAを傷つけ、結果として癌を引き起こすほどの力を秘めている。逆に、このことを利用して癌細胞を死滅させる医療に使われています(癌の放射線治療)。

しかし携帯電話に使われる無線はマイクロ波であり、波長は1mm~1m程度です。電磁波のエネルギーでみると、最もエネルギーの小さい可視光(700nm程度の赤色光)でさえ、最もエネルギーの大きい携帯電話用マイクロ波(波長 1mm程度)の1430倍ものエネルギーがあります。マイクロ波が癌を誘発するなら赤色光も癌を誘発するはずですが、そんなことはないのです。

「無線電波=癌のリスク」論者がわざわざ持ち出すのは、放射(Radiation)という単語が入った「電磁放射 Electromagnetic Radiation」という言葉です。ここでの Radiation は "媒体や空間を介したエネルギーの伝播" という意味ですが、単に Radiation と言うとアルファ線やX線などの放射線をも意味する。放射線は癌を誘発するリスクがあるので、そこがややこしいというか、言葉が曖昧なところです。この電磁放射という言葉を使って次のような論法が行われます。

これは典型的な「媒概念不周延の誤謬」です。媒概念とは前提にはあるが結論にはない概念のことで、上の論法では "電磁放射" がそれにあたります。また「周延」とは、概念 XXX について

すべての XXX は ・・・・・・ である

すべての XXX は ・・・・・・ でない

というように、XXX に属するものすべてについての命題が規定されていることです。それがされていない場合が「不周延」です。上の論法では「電磁放射」という媒概念が不周延なので「媒概念不周延の誤謬」となります。

上にように書いてみると論理的な誤りが明白ですが、演説などでは言葉をあやつって悪用されます。これは政治の世界でもよくあり、たとえば「共産主義者は増税を支持している。私の政敵は増税を支持している。従って、私の政敵は共産主義者だ」といった論法です。

生き残ったもの(残存しているもの)には、生き残っているということに起因する "偏り" があります。これが「生存者バイアス」です。

この半世紀ほどにおける癌の発生率の増加も「生存者バイアス」と言えるでしょう。癌の増加を大気中の化学物質の増加や食品添加物に関連づける言説がありますが、それは違います。癌の発生リスクは加齢とともに増加します。従って高齢になるまで "生き残った" 人たちには癌の発生リスクが高いという "バイアス" が存在する。医療が進歩し、感染症で死ぬ人が少なくなり、世の中が高齢化すると癌の発生率は高くなるのが当然です。

エビデンスの中から自分に都合のよいものだけを選び、その他のものは排除ないしは無視することを "チェリーピッキング" と呼びます。チェリーとは "さくらんぼ" のことですが、熟れたさくらんぼを選別して選ぶところからこの名前があります。

よく健康食品の販売コマーシャルに「お客様の声」があります。「これを食べ出してから(飲み出してから)元気になりました」という "声" ですが、それ自体はユーザの意見として嘘ではないのでしょう。しかし「健康状態は変わらない」「悪くなった」という声は採用されません。良かったという声だけをチェリーピッキングしてコマーシャルを打っているわけです。

代替医療というのがあります。現代の医学では治療法として認められていない民間療法や、あやしげな療法を言いますが、人間の体は複雑なので、そのような代替医療で治癒したように見えることはあるわけです。たまたまなのかも知れないし、プラセボ効果かもしれないし、人間の免疫機構が病気に勝ったのかも知れない。代替医療の推進者は、こういう例だけをチェリーピッキングして宣伝をします。

著者は、チェリーピッキングの典型例が霊能者だと言っています。たとえば、犯罪に使われた物品をもとに犯罪詳細を言い当てるといった例です。これは確率的に "当たる" ことがある。その当たった例だけをチェリーピッキングすると "霊能" があるように見せかけられます。

気候変動は起こっていないとする否定論もチェリーピッキングです。科学者の出した膨大なデータは気候変動を示していますが、中には(地域や測定項目によっては)起こっていないとするデータもある。そういったデータにしがみついているのが否定論者です。

ビジネスに成功した人をとりあげて、成功の要因をあげるのもチェリーピッキングに近いでしょう。同じようにやって成功しなかった多数の人がいると想定できるからです。

第2部:非形式的誤謬

「純粋で単純な真実?」と題された第2部は非形式的誤謬を扱っています。

著者は、世の中で非常に権威のある人が言っているから正しいと考えてしまう傾向、ないしは権威者がその権威を背景に論じることを「権威に訴える論証」と呼んでいます。これは典型的な非形式的誤謬です。

「ビタミンCをとれば風邪の予防になる」という噂を聞いた人は多いはずですが、この噂のもとをたどると米国のライナス・ポーリングに行き当たります。ポーリングは量子化学の権威で、1954年のノーベル化学賞に輝きました。また、核兵器に対する反対運動を主導したことで1962年にノーベル平和賞が授けられています。ノーベル賞を個人で2回受賞したのは数人いて、有名なのはキュリー夫人です(物理学賞と化学賞)。しかし化学賞と平和賞という異分野で受賞したのはポーリングだけです。

ポーリングは1960年代の講演で「科学の進歩を見届けるためにあと25年は生きたい」と発言ましたが、その聴衆の中のアーウィン・ストーンというい人物がいました。この人物はポーリングに手紙を書き、1日3000ミリグラムのビタミンCを活力の源として推奨しました。ここから話は変な方向に進み出します。

ポーリングはその後、ビタミンCの大量摂取は癌や蛇の毒、エイズまでに利く万能薬と主張し出したようです。

ビタミンCは体に必須なので(しかも体内で合成できない)、不足するとまずいことがいろいろ起こることは想定できます(ビタミンC欠乏症の代表は壊血病)。免疫力が低下して風邪をひきやすくなるかもしれない。しかし、1日の必要量(成人男性で100mg程度。厚生労働省の推奨量)を遙かに超える量を摂取しても排泄されるだけです。大量摂取による重篤な副作用はないようですが、重度の膨満感や下痢が起きやすくなることはあるようです。

ポーリングの例は、ある分野に精通しているからといって他の分野でも精通していたり知識があるわけではないことを示しています。ノーベル賞を2度もとった "権威" で判断してはいけないのです。

人間は、原因と結果がはっきりしている単純な物語を好みます。このことが起因して "問題を単純化する誤り" を犯しやすい。その一つが「単一原因の誤謬」です。これは物事の原因を一つに決めてしまう誤りです。

多くの事象は複数の原因や要因によって成立しています。物事をあまりに単純化することは何の役にもたちません。しかし政治やメディアの議論では、うんざりするほど「単一原因の誤謬」があるのが現状です。

「誤った二分法」も "問題を単純化する誤り" の一つです。他にもたくさんの選択肢があるにもかかわらず、2つの極端な項目しか選択の対象にしない。これは扇動政治家が好んで用いる論法です。「我々の提案に完全に同意しないのなら、君は敵だ」という論法です。

上の方の引用で9.11事件の後に巻き起こった陰謀論のことを書きましたが、その9.11のあとの米国議会の合同会議で、ジョージ・ブッシュ大統領は世界の国家に警告を発しました。「我々とともにあるか、それともテロリストとともにあるか」。これは典型的な「誤った二分法」です。

「誤った二分法」を使うと2極化が避けられません。また過激主義を助長します。建設的な議論を封じ、実用的な解決策を台無しにします。これはソーシャルメディアでも顕著です。著者は「数多くのニュアンスを含む複雑な話題が、正反対の解釈だけを許す2つの対立項にまで単純化されている」と書いています。

「前後即因果の誤謬」とは「一つの事象のあとにもう一つの事象が続いたという事実だけにもとづいて両者間の因果関係を認めてしまう飛躍した考えた方」を言います。著者はこれを幼児の予防接種と自閉症の関係で説明しています。

これをきっかけに報道機関は大々的にこの話題を取り上げ、イギリス中が騒動になりました。これは大きな犠牲を生みました。イギリスのみならず西ヨーロッパにおける予防接種の接種率が大幅に低下し、麻疹などへの感染率が上昇したのです。

しかしこの論文にはデータの改竄があることが判明し、『ランセット』は論文を撤回し、ウェイクフィールドは医師免許を剥奪されました。「自閉症的腸炎」は、ウェイクフィールドが捏造したエビデンスだけに裏付けられた作り話だったのです

しかしこの騒動の後遺症は大きく、いまだに多くの人はMMRが自閉症の原因だと信じていると言います。著者はその原因が「前後即因果の誤謬」にあると指摘しています。

MMRにかかわらず、ワクチン反対運動やワクチン接種率の低下はゆゆしき問題です。WHOは2019年に初めて、全世界の健康に対する脅威のトップ10の中にワクチン接種への抵抗を入れたそうです。

白人至上主義という思想をもつ人たちがいます。彼らは「白人に共通する本質的な性格があると仮定する誤り」を犯しています。このように「本質的な何かがある」との仮定のもとに主張することを著書は「本質に訴える論証」と呼んでいます。白人については、著者は次のように書いています。

白い肌はヨーロッパ大陸の最北部で始まり、ヨーロッパ大陸全体に爆発的に増えたのは5800年前に過ぎません。「白色人種」はフィクションです。白色人種に本質的な何かがあるとの仮定にたった論証は単純に誤っています。

この「本質に訴える論証」も、さまざまなところで聞かれます。「真の日本人にそのようなことをする人はいない」というような言い方も、その一つでしょう。

証拠もあげずに「・・・・・・ が自然だ」「・・・・・・ は不自然だ」と決めつけ、そこから論を展開するのが「自然に訴える論証」です。著者はこれを同性愛の例で説明しています。つまり「同姓愛は不自然、異性愛が自然」との前提から出発する論です。実際にカトリック教会では同性愛が極めて不自然な状態と見なされ「自然に反する罪」とされています。この考えは正しいのでしょうか。

「藁人形論法」とは、相手の主張の代わりになる何か(=藁人形。ストローマン)を設定し、それを攻撃して主張そのものを論破したかのような印象を与える言説です。

ダーウィンが進化論を発表したとき、イギリスで進化論を攻撃するのに使われたのが「藁人形論法」です。攻撃論者は「進化論は変化した猿を人間の起源とする説」だと言いふらし、ダーウィンの主張を歪めた「藁人形」を作って攻撃しました。もちろんダーウィンはそんなことは言っていません。現代風に言うと、人間と霊長類の共通の祖先から、突然変異と自然選択の繰り返しで段々と進化して人間ができたわけです。

第3部:思考の罠

第3部「思考の罠」では、我々が陥りやすい思考の落とし穴について述べられています。そのうち「確証バイアス」と「認知的不協和」について紹介します。

「自分がもとからもっている信念や世界観に一致する情報ばかりを集めたり組み立てたりして、反する情報は軽視する傾向」を「確証バイアス」と言います。

日本でもよく災害時の避難で「確証バイアス」が話題になります。自分は災害にあわないという "根拠のない思い込み" をしている人は、まだ避難しなくても大丈夫ということにつながる情報だけを採用し、危険が間近に迫っていることを裏付ける情報を軽視して、結果として災害死してしまう。そういったときに使います。

この「確証バイアス」は、次の「認知的不協和」と密接な関係があります。

心理学でいう「認知的不協和とその解消」については、No.129「音楽を愛でるサル(2)」で、イソップ寓話 "キツネとブドウ" をあげて説明しました。飢えたキツネが実ったブドウをみつけ、取ろうと飛び上がるがどうしても取れない。とうとうキツネは「あのブドウは酸っぱくて食えない」と言って立ち去ったという寓話です。「食べたい」のに「取れない」という "不協和" を、「あのブドウは酸っぱい」との "負け惜しみ" で現実を否定して "解消" したわけです。

本書ではこの認知的不協和とその解消を、次のように説明しています。

この認知的不協和の例として、本書は「気候変動の否定論」をあげています。保守的な考えをもち、自由主義市場を強く信じる政治家や有権者ほど気候変動を否定する傾向が強いのです。なぜでしょうか。

第4部:確率・統計の誤謬

第4部は「嘘、大嘘、そして統計」と題されています。この題はアメリカの文豪、マーク・トウェインの著述で広まったもので、「嘘には三種類ある。嘘、まっかな嘘、そして統計」という警句です。

相関関係は因果関係ではないことは、このブログでもNo.83-84「社会調査のウソ」、No.223「因果関係を見極める」で取り上げました。本書でもこの話題がありますが、端的に示すために、

と書いてあります。なるほど、これは分かりやすい例です。アイスクリームが売れると、そのことが原因で溺死事故が増える(=因果関係がある)とは誰も考えません。もちろんこれは「高温の晴れた日」が隠れた変数(=潜伏変数。交絡変数という言い方もある)になっていて、この変数が「アイスクリームの売り上げ」および「溺死件数」の2つと因果関係にあり、そのことで2つの間に相関関係が発生するわけです。

ある集団の統計と、その集団を部分に分割したときの統計は、矛盾する関係になることがあります。これを「シンプソンのパラドックス」と呼んでいます。

本書には数字の例が書いていないので、仮想的に作ってみます。いま、ある大学があって工学部と英語学部の2学部しかないとします。各学部の定員と男女別受験者数・合格者数を仮定して作ったのが次の表です。

工学部と英語学部とも女子の方が合格率が高いのに、全学では圧倒的に男子の合格率が高いことになります。一瞬、間違っているのではと疑ってしまいますが、計算は正確です。人数が少ない女子受験生が合格率の低い英語学部に集中すると、こういう結果になってもおかしくないのです。

本書には(偶然にもタイムリーな話題として)感染症の検査にかかわる統計・確率の話が出てきます。

ある感染症にかかっている人が検査で陽性と判断される確率を、その検査の「感度」と呼びます。また、感染症にかかっていない人が検査で「陰性」と判断される確率を、その検査の「特異度」と呼びます。

もちろん感度も特異度も100%が望ましいのですが、そうはなりません。つまり、検査で「陽性」と判断された人が実は感染していないということが起きる(=疑陽性)。その反対に、検査で陰性と判断された人が実は感染している(=疑陰性)ということも起こります。

検査で「陽性」と判断された人が、真に感染症にかかっている確率を「真陽性率」と呼びます。

エイズの検査(HIVウイルスのキャリアかどうかの検査)は感度も特異度も高いことで知られています。今、感度も特異度も 99.99% とします。実際はもう少し低いようですが、真陽性率の意味を明確にするためにこの値とします。つまりエイズ検査では 99.99% の高い精度で、その人がHIVウイルスに感染しているかどうかが(感染していても、していなくても)判定できるとします。

この仮定のもとで、真陽性率が 50%、つまりHIV陽性と判定された人が真にHIVに感染している確率が 50%ということが起こり得えます。それは検査した集団の感染率が非常に低い場合です。10,000人に1人が感染している例で表を作ってみると次のようになります。

1万人のうち1人が感染している場合

真陽性率 = 1/2 = 50% です。一方、感染率の高い集団の検査は様子が違ってきます。

1万人のうち150人が感染している場合

真陽性率は 150/151 = 99.34% になります。

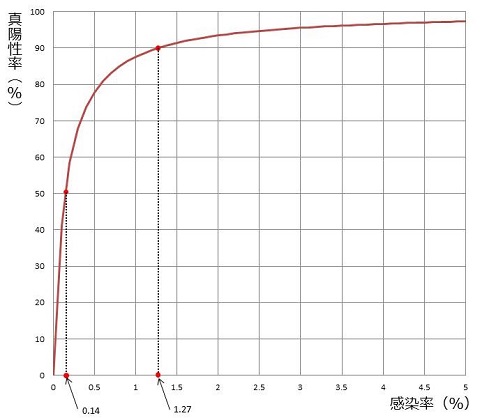

ここで本書にはありませんが、新型コロナウイルスのPCR検査ではどうなるかを見てみます。新型コロナウイルスのPCR検査の感度と特異度は正確にはわからないの現状です。正確に知るためにはPCR検査以外の方法で感染者・非感染者を正確に判別し、その人たち多数のPCR検査をして調べる必要があります。しかし「新型」なのでPCR検査以上に正確に判定する手段がありません。また感染してからの時間経緯とともに感度が変わってくるということもあります。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、

・感度 70%

・特異度 99.9%

と推定しています(日本経済新聞 2020年9月4日による)。これをとりあえずの値として「集団の感染率によって真陽性率がどう変化するか」を計算してみたのが次のグラフです。

このグラフから明らかなように、感染率0.14%の集団(1万人に14人の感染者)のPCR検査を実施すると真陽性率は50%です。つまり陽性と出ても感染しているかしていないかは全く不明です。感染率が1.27%の集団(1万人に127人の感染者)になって初めて真陽性率が90%になります。

新型コロナウイルスのPCR検査について専門家の多くの意見は「増やすべき。ただし増やすやりかたは慎重に」というものだと思います。その裏には上記のような感度・特異度の問題があるわけです。

第5部:メディアが人々を惑わす

「世界のニュース」と題されている第5部は、メディアが人々を惑わしている例です。この中kら「偽りのバランス」を紹介します。

「対立する見解を、それぞれの見解を裏付ける証拠に大きな違いがあるにもかかわらず、同等に扱う」ことを、本書では「偽りのバランス」と呼んでいます。これは報道機関が犯す典型的なあやまちです。著者によると、2016年の米国の大統領選挙(ドナルド・トランプ 対 ヒラリー・クリントン)では、トランプ陣営からの嘘やフェイク、根拠のない決めつけが圧倒的に多かったにもかかわらず、同等に扱ったのがその例です。

「偽りのバランス」の科学版も考えられます。喫煙が肺癌を引き起こすというデータは膨大にありますが、喫煙が肺癌を引き起こさないというデータはわずかしかありあません。この両者を対等に扱う報道やTV番組はおかしいのです。

気候変動もそうです。気候変動が起こっていることを示すデータは膨大にありますが、起こっていないことを示すデータはわずかです。この両者を対等に扱うべきではない。本書には、MITの科学ジャーナリズム・ナイト・センターの所長を務めるボイス・レンズバーガー(Boyce Rensberger)の意見として「バランスのとれた科学報道とは、議論の両見解を等しく重いものとして扱うことを意味していない。証拠のバランスに応じて、重みを配分することを意味している」と書かれています。全くその通りでしょう。

第6部:疑似科学

「暗闇に立つろうそく」と題された第6章は「疑似科学」を扱っています。たとえば次のような例です。

ホメオパシーはドイツ人医師ザムエル・ハーネマンが1807年に提唱したもので、"治療薬" を極端に薄めます。100倍の希釈を10数回から30回繰り返して "治療" に使います。100倍の希釈を30回も繰り返すと、もともとの "治療薬" の分子は1つも残らないことは明白なのですが、「水が記憶している」とするわけです。「ただの水」なので副作用はありませんが、プラセボ(偽薬)以上の効果はありません。

このような200年近く前の亡霊が、抗体の免疫反応という新たな装いで登場したわけです。このような論文をなぜ『ネイチャー』ともあろう雑誌が掲載したのか、その経緯と撤回の顛末が本書に書かれていますが、それは省略します。

この「溶液をしっかりと振ると免疫反応をみせた」というとことで、2014年に起こった「STAP細胞事件」を連想しました。分化が終わった細胞に熱や酸などの刺激を加えると再び分化する能力が獲得されたと、理化学研究所の研究者などが発表したものです。これは発表者でも再現実験ができず、第3者の調査委員会は実験室におけるES細胞の混入によるものと結論づけました。

これは科学者が意図的に、あるいは誤って作り出した疑似科学と呼べると思いますが、もっと一般的には、健康にかかわる商品である「マイナスイオンを発生させる家電商品」や「ゲルマニウムを使った健康器具」も、科学を装った疑似科学でしょう。

著者は、インターネット時代になり、一時廃れていた疑似科学が復活してきていると警告しています。たとえば、日本では行われていませんが、水道水にフッ素を混ぜるのは安全で虫歯予防に効果があることが確立してきましたが、インターネット時代になって反フッ素運動が復活し、癌や鬱病などの副作用があるとの主張がなされるようになりました。これらは一見、科学の装いをまっとっているので注意が必要です。

終わりに

本書のまとめである「終わりに」のセクションから2つの点を紹介します。一つはディベート(討論)の問題点です。

著者も指摘していますが、ディベートの問題点には「偽りのバランス」もあります。本来まったく重さの違う2つの見解が、討論の場では同じ価値をもつものとして扱われるという弊害です。

上の引用で思い出すのは高等教育などで行われるディベートの実習訓練で、本人の意志とは無関係にグループを賛成派と反対派に分け、それぞれの立場からディベートをするというやり方です。こういった訓練を何回も受けた人は、二分法でディベートを行うことに違和感がなくなり、たとえそれが「偽りの二分法」であっても知らず知らずのあいだに許容してしまうのでしょう。

最後に引用するのは、本書の序章に書かれていたことと同様の主旨が「人格を決めるのは考える能力」という言い方で再度強調されているところです。

「人格を決めるのは信念ではなく、考える能力」というのは良い言葉だと思います。信念も重要だが、それ以上に考える能力、という言い方もありだと思います。このあたりが本書の結論でしょう。

本書は、まどわされやすいパターンを分類・列記し、それに名前をつけています。「確証バイアス」や「誤った二分法」などです。世の中で公式に使われる用語もあれば、著者が名付けた言葉もあります。この「名前をつける」ということが重要だと思いました。

人間は事物や概念に「名前をつけて」自己に取り込みます。名前をつけることで、それを引き出し、応用できます。「いま自分は、自分の信念にマッチした都合のよい情報だけを拾い上げているのではないだろうか」と考えるより「確証バイアスでないか」と考える方が、思考方法としては効率的で有効性が高い。「確証バイアス」という言葉とその意味を知ってしまえば、その言葉を使って考えることができます。テレビの討論番組をみるときにも「あれは "誤った二分法" じゃないか」と批判的に考えることができます。

本書のテーマである「批判的思考」ができるようになるためには、このあたりが大切であり、そこが本書の価値だと思いました。

本文中に、沖縄本島と奄美大島に持ち込まれたマングースの話(=人間の浅はかな行動がとんでもない事態を招くという例)を書きました。このうち、奄美大島のマングースは絶滅が迫っているようです。日本経済新聞の記事(2023.6.7)から引用します。

奄美大島のマングースは絶滅したとしても、まだ沖縄本島のマングースは残っていて、ヤンバルクイナなどの脅威になっているということを忘れてはならないと思います。

また、No.83-84「社会調査のウソ」では、現代において数限りなく実施されている社会調査は、その調査方法が杜撰だったり推定方法が誤っていると実態とはかけ離れた結論になることを見ました。この「社会調査のウソ」の一つが "偽りの因果関係" です。つまり、物事の間に相関関係があると即、それが因果関係だと判断してしまう誤りです。No.223「因果関係を見極める」ではその分析と、正しく因果関係を見極める方法を専門家の本から紹介しました。

さらに、No.290「科学が暴く "食べてはいけない" の嘘」は、食の安全性についての科学的根拠がない言説にまどわされてはいけないという話でした。

以上の「直感」「社会調査」「因果関係」「食べてはいけない」以外にも、我々を誤った思考に導きやすいものがいろいろとあります。特に今の社会はインターネットの発達もあって、人々をまどわす誤った主張や非論理的な説明に満ちているのが実態です。それらに惑わされないようにして現代社会を生きて行くには、どうすればよいのか ────。最近、このテーマに絞った本が出版されました。

『まどわされない思考』

デヴィッド・ロバート・グライムス 著

長谷川 圭 訳

角川書店 2020

非論理的な社会を批判的思考で生き抜くために

で、批判的思考(=クリティカル・シンキング)がテーマになっています。また本書の原題は、

The Irrational Ape

(= 非理性的なサル)

です。「人間は理性的なサル」という言い方がありますが、実態は感情に支配される非理性的なサルだという、自戒を込めた題名です。これを乗り越えるのが批判的思考(=クリティカル・シンキング)というわけです。

本書は現代社会のさまざまな問題・課題を考える上で大いに参考になると思ったので、以下に内容の "さわり" を紹介します。

序章:批判的思考

本書の序章に、1950年代の中国の「大躍進政策」の一環として行われたスズメの駆除運動のことが書かれていました。当時の中国では、農業の近代化と国の躍進のために害虫・害獣の駆除が必須だと見なされていました。たとえば、蚊やネズミは疫病を広めていたからです。ちょっと長くなりますが、引用します。

以降の本書からの引用では段落を増やしたところがあります。また、漢数字を算用数字に改めたところや、ルビを追加したところもあります。下線は原文にはありません。

|

これは「浅はかな考えで行動すると恐ろしい結果になる」ことの(極端な)例です。特に、中国を代表する鳥類学者の警告に耳をかさなかったのが、「批判的思考がないと起こる最悪の事例」になっています。

この「打麻雀運動」のくだりを読んで思ったのですが、これは「カリスマ独裁者が支配する共産党独裁政権で起こった特殊な出来事」なのでしょうか。そうとも言えないと思います。

現在日本で最も深刻な生態系被害をもたらしている外来動物はマングースです。マングースは毒ヘビのハブを退治するために、動物学の権威であった東大教授の提唱で1910年(明治43年)に沖縄本島に持ち込まれました。そして1979年には奄美大島にも導入されました。

しかし1980年代になって研究者がマングースの胃の内容物や糞を分析した結果、ハブを食べている個体はほとんどいないことが分かりました(この経緯は中国のスズメとそっくりです)。代わりに沖縄本島ではヤンバルクイナ、奄美大島ではアマミノクロウサギなどの固有種(この2種は天然記念物で、かつ絶滅危惧種)が犠牲になっていることが分かったのです。マングースもバカではありません。命がけで毒ヘビを襲うより、飛べない鳥を食べた方がラクというものです。加えて、マングースは昼間に活動し、ハブは夜行性です。そもそもマングースとハブが自然界で出会うチャンスは少ないのです。

環境省は2000年からマングースの駆除をはじめました。これにかかる費用は年間数億円の規模です。マングースの個体数は減ってきたようですが、現在までに完全駆除できたわけはありません。これからも多額の予算が投下され続けるわけです。

この経緯は、スズメの駆除が一因となって飢饉に陥り、あわててスズメを外国から輸入した中国とは逆のパターンです。しかし「浅はかな考えで行動すると、とんでもないことになる」ことは共通しています。しかも、マングースの導入を提唱したのが最高学府のれっきとした動物学者というところが、中国よりも "浅はか" かもしれない。「本当に自然界でマングースがハブを補食するのか」という批判的思考をする学者や官僚が少しでもいたら、こうはならなかったでしょう。

本書に戻って、著者が「打麻雀運動」を例に出したのは、批判的に考えることの重要性を指摘したかったからでした。

|

この引用部分が本書のテーマになっています。「誤った考え方が生じやすい場面を知り、批判的に考える能力をつける」というところです。さらに著者は、そのときに重要な点をあげています。

| 思考の道筋を、いつも、最後まで、論理的にたどること。 | |

| エビデンス、つまり明らかな事実を頼りにすること。 | |

| 自分の信念に対して、他人の信念と同じぐらいに厳しい疑いの目を向けること。 | |

| 間違った考えや信念を、それがどれだけ心地よいものであっても、捨てる覚悟を持つこと。 | |

| 導き出した結論が気に入るかどうか、自分の世界観に合っているかより、その結論がエビデンスと論理によって導き出されたものかどうかを重視すること。 |

これで明らかなように、批判的思考は自分の考えに対して批判的に考えることも含みます。

現代は特に「批判的に考える」ことが重要です。その理由は、新聞・テレビ・ラジオといった従来メディアを凌駕するインターネットの発達、特にソーシャル・メディアの浸透です。ここでは玉石混淆、真実から嘘までのあらゆる情報が飛び交っていて、しかも情報を拡散させるのが極めて容易です。著者は「ソーシャル・メディアで共有されている記事の 59% が記事を読んでもいない人によって拡散されていると言われる」と書いていますが、いかにもありそうな話です。要するに、何らかの知的作業を行うことは一切なしに(もちろん批判的思考など全くなしに)情報が飛び交っている。

著者は「オンラインでいちばん共有されやすいのは強い感情」だとも言っています。これは米国科学アカデミーが2017年に行った調査でも裏付けられたそうです。怒り、恐怖、嫌悪、感情的表現に溢れた情報ほど共有されやすい。このことが、デマ、虚言、フェイク、偽ニュースの拡散に一役買っています。

|

偽りの物語は、いちど広まると簡単には訂正できません。長く人々に意識に残ります。これをインターネットの "利点" と見なして、プロパガンダ目的で偽ニュースを大量に流したのが、2016年の米国大統領選挙でした。そこには外国勢力もからんでいたことが明らかになりました。

偽りの物語が長く人々の意識に残るのは、心理学者が「真理の錯誤効果」と呼んでいるものが一因です。

|

著者は、「いかに知能が優れていようとも、人間は感情的な動物に過ぎない。私たちは理性のないサル。疑わしい結論を信じ込み、軽率な行動を起こすことが多い」と書いています。だからこそ、本書のテーマである「批判的思考」が重要なのです。

本書は序章のあとに第1部から第6部までの構成になっています。以降、それぞれのセクションのさわりを紹介します。

第1部:形式的誤謬

本書の第1部は「理性の欠如」というタイトルがついていますが「形式的誤謬」を扱っています。主張の論理構造が誤っていたり矛盾している例です。これを意図的に行うのが「詭弁」です。何点か紹介します。

| 後件肯定の誤謬と陰謀論 |

「後件肯定」とは論理学の用語で、日常生活では使いませんが、別に難しいことではありません。後件肯定の誤謬とは、

| : | P は Q である。 | |

| : | Q である。 | |

| : | 従って、P である。 |

とする形式的誤謬です。「P は Q である」の P が「前件」、Q が「後件」です。紛らわしいのは「後件肯定」における結論が、結論だけをとると正しいことがあることです。

| : | すべての人間は死ぬ。 | |

| : | ソクラテスは死んだ。 | |

| : | 従って、ソクラテスは人間だった。 |

の結論は正しい。しかし人間のところを犬に置き換えると誤った結論になります。

| : | すべての犬は死ぬ。 | |

| : | ソクラテスは死んだ。 | |

| : | 従って、ソクラテスは犬だった。 |

著者は、世の中で広まっている「陰謀論」の根幹にはこの「後件肯定」があり「よこしまな論証があたかも正当であるかのような幻想を作り出す」と指摘しています。陰謀論とは「世の中で起こった大きな事件や事故、出来事が、実は隠れた勢力が裏で引き起こした陰謀である」という論ですが、その例として著者は「9.11事件」を取り上げています。

2001年9月11日、アメリカでイスラム過激派によって4機の旅客機が同時にハイジャックされました。まずアメリカン航空11便が、ニューヨークのツイン・タワーの北棟、93階と99階のあいだに時速790kmのスピードで突入しました。その数分後、ユナイテッド航空175便が南棟の77階と85階のあいだに時速960kmで突っ込んだ。この攻撃によりツインタワーは激しい炎に包まれ、タワーそのものが崩壊し、世界中の人々を愕然とさせました。

別の場所では、アメリカン航空77便のハイジャック犯が旅客機もろとも国防総省に突入しました。またユナイテッド航空93便では勇敢な乗客たちがハイジャック犯に反撃し、自らの命を投げうって目的地に到達する前に飛行機を墜落に導きました。この飛行機の攻撃の目的地はワシントンの政治中枢だと言われています。

このアメリカ史上最悪のテロによって2996人の命が失われました。世界で最も強大な国家の中枢に攻撃を仕掛けるという大胆さに世界は動揺し、ツインタワーが崩れ落ちるイメージが人々の意識に刻み込まれた。しかしツインタワー崩壊の煙が収まらない時から「陰謀論」が広まり始めたのです。

|

この事件後、インターネット上では陰謀論が大流行します。ビデオも大量にアップされました。「9.11テロの真実を求める運動」は "トゥルーサー" 運動と呼ばれ、次第に一般の人々に浸透していきます。これらの陰謀論には共通点がありました。それは「公式の説明は信用できない」という態度です。

この "陰謀論の火" に油を注いだのが、2003年のブッシュ政権のイラク侵攻でした。9.11テロを起こしたアルカイダとイラクのフセイン政権を結びつける証拠が何もない状況の中で、ブッシュ政権はイラクが大量破壊兵器を保有しているという "話" をもとにイラクに侵攻したのです。この「大量破壊兵器の保有」は、後に全くの捏造であることが分かりました。こういったブッシュ政権の不誠実な態度が「9.11テロ陰謀論」に拍車をかけたのです。

しかし、この種の陰謀論は簡単に論破できると著者は書いています。その例として「ジェット燃料が燃えたぐらいで鋼鉄の梁が溶けることはない」「人為的な爆発がタワーを崩壊させた」という主張を考えてみましょう。

|

しかし 9.11トゥルーサー運動はその後も続き、本書の執筆時点でアメリカ人のおよそ 15% が 9.11 は「内部の者による工作」だったと考え、国民の半数は事件後の歴代政権が事件の真相を隠蔽していると信じているそうです。事件後10数年が経過してもそのような考えが消えないのはどうしてでしょうか。

著者はその大きな理由が「後件肯定」にあると指摘しています。「後件肯定」は陰謀論者がナンセンスを物語に仕立てる常套手段です。つまり陰謀論者は、

| : | 隠蔽工作がある場合、公式声明は我々の見解を否定するだろう。 | |

| : | 公式声明は我々の主張を誤りだと証明した。 | |

| : | 従って、隠蔽工作があった。 |

という主張をします。これは「ソクラテスは犬だった」式の論理で、こじつけであることが明白です。しかしこのこじつけにより、陰謀論には証拠が欠けているという明白な事実でさえ、彼らの主張を裏付けるような印象を作り出すわけです。このこじつけに騙される人がいるのが、陰謀論が未だに消えない根幹の理由です。

| 媒概念不周延の誤謬 |

媒概念不周延とは論理学の難しい用語ですが、この用語が重要なわけではありません。用語の説明は後に回します。この誤謬を使った詭弁はよくあり、著書はそれを「(携帯電話などに使われる)無線電波がある種の癌を誘発する」という論で説明しています。

携帯電話の使用と脳腫瘍(膠芽腫や髄膜種など)のリスクについては各国で疫学調査が行われましたが、今まで関係が見つかったことがありません。また他の腫瘍との関係が示されたこともありません。そもそも、1990年頃の携帯電話の普及率はほぼゼロでしたが、現在ではほぼ100%になっています。そして1990年代以降に脳腫瘍(ないしは他の腫瘍)が激増したことはないのです。しかしインターネット上には携帯電話の電波が癌を引き起こすという主張をするサイトが多数あります。

携帯電話に使われる無線電波は電磁波(Electromagnetic Wave)の一種ですが、電磁波を波長の短い方から(従ってエネルギーの強いものから)順に並べると以下のようになります。nm はナノ・メートル(10-9メートル)です。

| 放射線(アルファ線やガンマ線やX線など):~ 10nm | |

| 紫外線:10nm ~ 380nm | |

| 可視光:380nm ~ 760nm | |

| 赤外線:760nm ~ 1mm | |

| 電波(マイクロ波):1mm ~ 1m | |

| 電波(短波、中波、長波など):1m ~ |

電磁波の一部(放射線)は分子の化学結合を破り、原子から電子を弾き飛ばすほどのエネルギーを持っています。従って生体のDNAを傷つけ、結果として癌を引き起こすほどの力を秘めている。逆に、このことを利用して癌細胞を死滅させる医療に使われています(癌の放射線治療)。

しかし携帯電話に使われる無線はマイクロ波であり、波長は1mm~1m程度です。電磁波のエネルギーでみると、最もエネルギーの小さい可視光(700nm程度の赤色光)でさえ、最もエネルギーの大きい携帯電話用マイクロ波(波長 1mm程度)の1430倍ものエネルギーがあります。マイクロ波が癌を誘発するなら赤色光も癌を誘発するはずですが、そんなことはないのです。

「無線電波=癌のリスク」論者がわざわざ持ち出すのは、放射(Radiation)という単語が入った「電磁放射 Electromagnetic Radiation」という言葉です。ここでの Radiation は "媒体や空間を介したエネルギーの伝播" という意味ですが、単に Radiation と言うとアルファ線やX線などの放射線をも意味する。放射線は癌を誘発するリスクがあるので、そこがややこしいというか、言葉が曖昧なところです。この電磁放射という言葉を使って次のような論法が行われます。

| : | すべての無線波は電磁放射である。 | |

| : | 一部の電磁放射は癌を誘発する。 | |

| : | 従って、無線波は癌を誘発する。 |

これは典型的な「媒概念不周延の誤謬」です。媒概念とは前提にはあるが結論にはない概念のことで、上の論法では "電磁放射" がそれにあたります。また「周延」とは、概念 XXX について

すべての XXX は ・・・・・・ である

すべての XXX は ・・・・・・ でない

というように、XXX に属するものすべてについての命題が規定されていることです。それがされていない場合が「不周延」です。上の論法では「電磁放射」という媒概念が不周延なので「媒概念不周延の誤謬」となります。

上にように書いてみると論理的な誤りが明白ですが、演説などでは言葉をあやつって悪用されます。これは政治の世界でもよくあり、たとえば「共産主義者は増税を支持している。私の政敵は増税を支持している。従って、私の政敵は共産主義者だ」といった論法です。

| 生存者バイアス |

生き残ったもの(残存しているもの)には、生き残っているということに起因する "偏り" があります。これが「生存者バイアス」です。

|

この半世紀ほどにおける癌の発生率の増加も「生存者バイアス」と言えるでしょう。癌の増加を大気中の化学物質の増加や食品添加物に関連づける言説がありますが、それは違います。癌の発生リスクは加齢とともに増加します。従って高齢になるまで "生き残った" 人たちには癌の発生リスクが高いという "バイアス" が存在する。医療が進歩し、感染症で死ぬ人が少なくなり、世の中が高齢化すると癌の発生率は高くなるのが当然です。

| チェリーピッキングの誤謬 |

エビデンスの中から自分に都合のよいものだけを選び、その他のものは排除ないしは無視することを "チェリーピッキング" と呼びます。チェリーとは "さくらんぼ" のことですが、熟れたさくらんぼを選別して選ぶところからこの名前があります。

よく健康食品の販売コマーシャルに「お客様の声」があります。「これを食べ出してから(飲み出してから)元気になりました」という "声" ですが、それ自体はユーザの意見として嘘ではないのでしょう。しかし「健康状態は変わらない」「悪くなった」という声は採用されません。良かったという声だけをチェリーピッキングしてコマーシャルを打っているわけです。

代替医療というのがあります。現代の医学では治療法として認められていない民間療法や、あやしげな療法を言いますが、人間の体は複雑なので、そのような代替医療で治癒したように見えることはあるわけです。たまたまなのかも知れないし、プラセボ効果かもしれないし、人間の免疫機構が病気に勝ったのかも知れない。代替医療の推進者は、こういう例だけをチェリーピッキングして宣伝をします。

著者は、チェリーピッキングの典型例が霊能者だと言っています。たとえば、犯罪に使われた物品をもとに犯罪詳細を言い当てるといった例です。これは確率的に "当たる" ことがある。その当たった例だけをチェリーピッキングすると "霊能" があるように見せかけられます。

気候変動は起こっていないとする否定論もチェリーピッキングです。科学者の出した膨大なデータは気候変動を示していますが、中には(地域や測定項目によっては)起こっていないとするデータもある。そういったデータにしがみついているのが否定論者です。

ビジネスに成功した人をとりあげて、成功の要因をあげるのもチェリーピッキングに近いでしょう。同じようにやって成功しなかった多数の人がいると想定できるからです。

第2部:非形式的誤謬

「純粋で単純な真実?」と題された第2部は非形式的誤謬を扱っています。

| 権威に訴える論証 |

著者は、世の中で非常に権威のある人が言っているから正しいと考えてしまう傾向、ないしは権威者がその権威を背景に論じることを「権威に訴える論証」と呼んでいます。これは典型的な非形式的誤謬です。

「ビタミンCをとれば風邪の予防になる」という噂を聞いた人は多いはずですが、この噂のもとをたどると米国のライナス・ポーリングに行き当たります。ポーリングは量子化学の権威で、1954年のノーベル化学賞に輝きました。また、核兵器に対する反対運動を主導したことで1962年にノーベル平和賞が授けられています。ノーベル賞を個人で2回受賞したのは数人いて、有名なのはキュリー夫人です(物理学賞と化学賞)。しかし化学賞と平和賞という異分野で受賞したのはポーリングだけです。

ポーリングは1960年代の講演で「科学の進歩を見届けるためにあと25年は生きたい」と発言ましたが、その聴衆の中のアーウィン・ストーンというい人物がいました。この人物はポーリングに手紙を書き、1日3000ミリグラムのビタミンCを活力の源として推奨しました。ここから話は変な方向に進み出します。

|

ポーリングはその後、ビタミンCの大量摂取は癌や蛇の毒、エイズまでに利く万能薬と主張し出したようです。

ビタミンCは体に必須なので(しかも体内で合成できない)、不足するとまずいことがいろいろ起こることは想定できます(ビタミンC欠乏症の代表は壊血病)。免疫力が低下して風邪をひきやすくなるかもしれない。しかし、1日の必要量(成人男性で100mg程度。厚生労働省の推奨量)を遙かに超える量を摂取しても排泄されるだけです。大量摂取による重篤な副作用はないようですが、重度の膨満感や下痢が起きやすくなることはあるようです。

ポーリングの例は、ある分野に精通しているからといって他の分野でも精通していたり知識があるわけではないことを示しています。ノーベル賞を2度もとった "権威" で判断してはいけないのです。

| 単一原因の誤謬 |

人間は、原因と結果がはっきりしている単純な物語を好みます。このことが起因して "問題を単純化する誤り" を犯しやすい。その一つが「単一原因の誤謬」です。これは物事の原因を一つに決めてしまう誤りです。

多くの事象は複数の原因や要因によって成立しています。物事をあまりに単純化することは何の役にもたちません。しかし政治やメディアの議論では、うんざりするほど「単一原因の誤謬」があるのが現状です。

| 誤った二分法 |

「誤った二分法」も "問題を単純化する誤り" の一つです。他にもたくさんの選択肢があるにもかかわらず、2つの極端な項目しか選択の対象にしない。これは扇動政治家が好んで用いる論法です。「我々の提案に完全に同意しないのなら、君は敵だ」という論法です。

上の方の引用で9.11事件の後に巻き起こった陰謀論のことを書きましたが、その9.11のあとの米国議会の合同会議で、ジョージ・ブッシュ大統領は世界の国家に警告を発しました。「我々とともにあるか、それともテロリストとともにあるか」。これは典型的な「誤った二分法」です。

「誤った二分法」を使うと2極化が避けられません。また過激主義を助長します。建設的な議論を封じ、実用的な解決策を台無しにします。これはソーシャルメディアでも顕著です。著者は「数多くのニュアンスを含む複雑な話題が、正反対の解釈だけを許す2つの対立項にまで単純化されている」と書いています。

| 前後即因果の誤謬 |

「前後即因果の誤謬」とは「一つの事象のあとにもう一つの事象が続いたという事実だけにもとづいて両者間の因果関係を認めてしまう飛躍した考えた方」を言います。著者はこれを幼児の予防接種と自閉症の関係で説明しています。

|

これをきっかけに報道機関は大々的にこの話題を取り上げ、イギリス中が騒動になりました。これは大きな犠牲を生みました。イギリスのみならず西ヨーロッパにおける予防接種の接種率が大幅に低下し、麻疹などへの感染率が上昇したのです。

しかしこの論文にはデータの改竄があることが判明し、『ランセット』は論文を撤回し、ウェイクフィールドは医師免許を剥奪されました。「自閉症的腸炎」は、ウェイクフィールドが捏造したエビデンスだけに裏付けられた作り話だったのです

ちなみに日本における3種混合ワクチンとは「ジフテリア・百日咳・破傷風ワクチン」であり、MMR(麻疹・おたふく風邪・風疹ワクチン)は「新・3種混合」と呼ばれたことがありました。ただしMMRは副作用の問題から(もちろん自閉症ではない軽度の副作用)、日本では接種が中断されています。

しかしこの騒動の後遺症は大きく、いまだに多くの人はMMRが自閉症の原因だと信じていると言います。著者はその原因が「前後即因果の誤謬」にあると指摘しています。

|

MMRにかかわらず、ワクチン反対運動やワクチン接種率の低下はゆゆしき問題です。WHOは2019年に初めて、全世界の健康に対する脅威のトップ10の中にワクチン接種への抵抗を入れたそうです。

| 本質に訴える論証 |

白人至上主義という思想をもつ人たちがいます。彼らは「白人に共通する本質的な性格があると仮定する誤り」を犯しています。このように「本質的な何かがある」との仮定のもとに主張することを著書は「本質に訴える論証」と呼んでいます。白人については、著者は次のように書いています。

|

白い肌はヨーロッパ大陸の最北部で始まり、ヨーロッパ大陸全体に爆発的に増えたのは5800年前に過ぎません。「白色人種」はフィクションです。白色人種に本質的な何かがあるとの仮定にたった論証は単純に誤っています。

余談になりますが、フランスでは赤ちゃんや子どもにビタミンD入りのシロップを定期的に飲ませることが常識だと人から聞きました。我々日本人ではあまり考えられませんが、ビタミンDを獲得することは彼らにとっては切実な問題なのです。

この「本質に訴える論証」も、さまざまなところで聞かれます。「真の日本人にそのようなことをする人はいない」というような言い方も、その一つでしょう。

| 自然に訴える論証 |

証拠もあげずに「・・・・・・ が自然だ」「・・・・・・ は不自然だ」と決めつけ、そこから論を展開するのが「自然に訴える論証」です。著者はこれを同性愛の例で説明しています。つまり「同姓愛は不自然、異性愛が自然」との前提から出発する論です。実際にカトリック教会では同性愛が極めて不自然な状態と見なされ「自然に反する罪」とされています。この考えは正しいのでしょうか。

|

| 藁人形論法 |

「藁人形論法」とは、相手の主張の代わりになる何か(=藁人形。ストローマン)を設定し、それを攻撃して主張そのものを論破したかのような印象を与える言説です。

ダーウィンが進化論を発表したとき、イギリスで進化論を攻撃するのに使われたのが「藁人形論法」です。攻撃論者は「進化論は変化した猿を人間の起源とする説」だと言いふらし、ダーウィンの主張を歪めた「藁人形」を作って攻撃しました。もちろんダーウィンはそんなことは言っていません。現代風に言うと、人間と霊長類の共通の祖先から、突然変異と自然選択の繰り返しで段々と進化して人間ができたわけです。

第3部:思考の罠

第3部「思考の罠」では、我々が陥りやすい思考の落とし穴について述べられています。そのうち「確証バイアス」と「認知的不協和」について紹介します。

| 確証バイアス |

「自分がもとからもっている信念や世界観に一致する情報ばかりを集めたり組み立てたりして、反する情報は軽視する傾向」を「確証バイアス」と言います。

日本でもよく災害時の避難で「確証バイアス」が話題になります。自分は災害にあわないという "根拠のない思い込み" をしている人は、まだ避難しなくても大丈夫ということにつながる情報だけを採用し、危険が間近に迫っていることを裏付ける情報を軽視して、結果として災害死してしまう。そういったときに使います。

この「確証バイアス」は、次の「認知的不協和」と密接な関係があります。

| 認知的不協和 |

心理学でいう「認知的不協和とその解消」については、No.129「音楽を愛でるサル(2)」で、イソップ寓話 "キツネとブドウ" をあげて説明しました。飢えたキツネが実ったブドウをみつけ、取ろうと飛び上がるがどうしても取れない。とうとうキツネは「あのブドウは酸っぱくて食えない」と言って立ち去ったという寓話です。「食べたい」のに「取れない」という "不協和" を、「あのブドウは酸っぱい」との "負け惜しみ" で現実を否定して "解消" したわけです。

本書ではこの認知的不協和とその解消を、次のように説明しています。

|

この認知的不協和の例として、本書は「気候変動の否定論」をあげています。保守的な考えをもち、自由主義市場を強く信じる政治家や有権者ほど気候変動を否定する傾向が強いのです。なぜでしょうか。

|

第4部:確率・統計の誤謬

第4部は「嘘、大嘘、そして統計」と題されています。この題はアメリカの文豪、マーク・トウェインの著述で広まったもので、「嘘には三種類ある。嘘、まっかな嘘、そして統計」という警句です。

| 相関関係は因果関係ではない |

相関関係は因果関係ではないことは、このブログでもNo.83-84「社会調査のウソ」、No.223「因果関係を見極める」で取り上げました。本書でもこの話題がありますが、端的に示すために、

アイスクリームの売り上げと溺死件数には明白な相関関係がある

と書いてあります。なるほど、これは分かりやすい例です。アイスクリームが売れると、そのことが原因で溺死事故が増える(=因果関係がある)とは誰も考えません。もちろんこれは「高温の晴れた日」が隠れた変数(=潜伏変数。交絡変数という言い方もある)になっていて、この変数が「アイスクリームの売り上げ」および「溺死件数」の2つと因果関係にあり、そのことで2つの間に相関関係が発生するわけです。

| シンプソンのパラドックス |

ある集団の統計と、その集団を部分に分割したときの統計は、矛盾する関係になることがあります。これを「シンプソンのパラドックス」と呼んでいます。

|

本書には数字の例が書いていないので、仮想的に作ってみます。いま、ある大学があって工学部と英語学部の2学部しかないとします。各学部の定員と男女別受験者数・合格者数を仮定して作ったのが次の表です。

シンプソンのパラドックス

| 工学部 | 英語学部 | 全学 | ||

| 定員 | 1000 | 100 | 1100 | |

| 男子 | 受験生 | 3000 | 625 | 3625 |

| 合格者 | 930 | 50 | 980 | |

| 合格率 | 31% | 8% | 27% | |

| 女子 | 受験生 | 200 | 500 | 700 |

| 合格者 | 70 | 50 | 120 | |

| 合格率 | 35% | 10% | 17% | |

| 計 | 受験生 | 3200 | 1125 | 4325 |

| 合格者 | 1000 | 100 | 1100 | |

| 合格率 | 31% | 9% | 25% | |

工学部と英語学部とも女子の方が合格率が高いのに、全学では圧倒的に男子の合格率が高いことになります。一瞬、間違っているのではと疑ってしまいますが、計算は正確です。人数が少ない女子受験生が合格率の低い英語学部に集中すると、こういう結果になってもおかしくないのです。

| 感度と特異度 |

本書には(偶然にもタイムリーな話題として)感染症の検査にかかわる統計・確率の話が出てきます。

ある感染症にかかっている人が検査で陽性と判断される確率を、その検査の「感度」と呼びます。また、感染症にかかっていない人が検査で「陰性」と判断される確率を、その検査の「特異度」と呼びます。

もちろん感度も特異度も100%が望ましいのですが、そうはなりません。つまり、検査で「陽性」と判断された人が実は感染していないということが起きる(=疑陽性)。その反対に、検査で陰性と判断された人が実は感染している(=疑陰性)ということも起こります。

検査で「陽性」と判断された人が、真に感染症にかかっている確率を「真陽性率」と呼びます。

エイズの検査(HIVウイルスのキャリアかどうかの検査)は感度も特異度も高いことで知られています。今、感度も特異度も 99.99% とします。実際はもう少し低いようですが、真陽性率の意味を明確にするためにこの値とします。つまりエイズ検査では 99.99% の高い精度で、その人がHIVウイルスに感染しているかどうかが(感染していても、していなくても)判定できるとします。

この仮定のもとで、真陽性率が 50%、つまりHIV陽性と判定された人が真にHIVに感染している確率が 50%ということが起こり得えます。それは検査した集団の感染率が非常に低い場合です。10,000人に1人が感染している例で表を作ってみると次のようになります。

1万人のうち1人が感染している場合

| 検査人数 | 陽性判定 | 陰性判定 | |

| 感染者 | 1 | 1 | 0 |

| 非感染者 | 9999 | 1 | 9998 |

| 合計 | 10000 | 2 | 9998 |

真陽性率 = 1/2 = 50% です。一方、感染率の高い集団の検査は様子が違ってきます。

1万人のうち150人が感染している場合

| 検査人数 | 陽性判定 | 陰性判定 | |

| 感染者 | 150 | 150 | 0 |

| 非感染者 | 9850 | 1 | 9849 |

| 合計 | 10000 | 151 | 9849 |

真陽性率は 150/151 = 99.34% になります。

ここで本書にはありませんが、新型コロナウイルスのPCR検査ではどうなるかを見てみます。新型コロナウイルスのPCR検査の感度と特異度は正確にはわからないの現状です。正確に知るためにはPCR検査以外の方法で感染者・非感染者を正確に判別し、その人たち多数のPCR検査をして調べる必要があります。しかし「新型」なのでPCR検査以上に正確に判定する手段がありません。また感染してからの時間経緯とともに感度が変わってくるということもあります。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、

・感度 70%

・特異度 99.9%

と推定しています(日本経済新聞 2020年9月4日による)。これをとりあえずの値として「集団の感染率によって真陽性率がどう変化するか」を計算してみたのが次のグラフです。

|

新型コロナウイルスのPCR検査の真陽性率 |

横軸は検査した集団の感染率。縦軸は陽性と判定された人が真に感染している確率(真陽性率)。感染率 0.14% の集団のPCR検査を実施すると真陽性率は50%である。感染率が 1.27% の集団になって真陽性率が 90% になる。PCR検査の感度は 70%、特異度は 99.9% とした。 |

このグラフから明らかなように、感染率0.14%の集団(1万人に14人の感染者)のPCR検査を実施すると真陽性率は50%です。つまり陽性と出ても感染しているかしていないかは全く不明です。感染率が1.27%の集団(1万人に127人の感染者)になって初めて真陽性率が90%になります。

新型コロナウイルスのPCR検査について専門家の多くの意見は「増やすべき。ただし増やすやりかたは慎重に」というものだと思います。その裏には上記のような感度・特異度の問題があるわけです。

第5部:メディアが人々を惑わす

「世界のニュース」と題されている第5部は、メディアが人々を惑わしている例です。この中kら「偽りのバランス」を紹介します。

| 偽りのバランス |

「対立する見解を、それぞれの見解を裏付ける証拠に大きな違いがあるにもかかわらず、同等に扱う」ことを、本書では「偽りのバランス」と呼んでいます。これは報道機関が犯す典型的なあやまちです。著者によると、2016年の米国の大統領選挙(ドナルド・トランプ 対 ヒラリー・クリントン)では、トランプ陣営からの嘘やフェイク、根拠のない決めつけが圧倒的に多かったにもかかわらず、同等に扱ったのがその例です。

「偽りのバランス」の科学版も考えられます。喫煙が肺癌を引き起こすというデータは膨大にありますが、喫煙が肺癌を引き起こさないというデータはわずかしかありあません。この両者を対等に扱う報道やTV番組はおかしいのです。

気候変動もそうです。気候変動が起こっていることを示すデータは膨大にありますが、起こっていないことを示すデータはわずかです。この両者を対等に扱うべきではない。本書には、MITの科学ジャーナリズム・ナイト・センターの所長を務めるボイス・レンズバーガー(Boyce Rensberger)の意見として「バランスのとれた科学報道とは、議論の両見解を等しく重いものとして扱うことを意味していない。証拠のバランスに応じて、重みを配分することを意味している」と書かれています。全くその通りでしょう。

第6部:疑似科学

「暗闇に立つろうそく」と題された第6章は「疑似科学」を扱っています。たとえば次のような例です。

|

ホメオパシーはドイツ人医師ザムエル・ハーネマンが1807年に提唱したもので、"治療薬" を極端に薄めます。100倍の希釈を10数回から30回繰り返して "治療" に使います。100倍の希釈を30回も繰り返すと、もともとの "治療薬" の分子は1つも残らないことは明白なのですが、「水が記憶している」とするわけです。「ただの水」なので副作用はありませんが、プラセボ(偽薬)以上の効果はありません。

このような200年近く前の亡霊が、抗体の免疫反応という新たな装いで登場したわけです。このような論文をなぜ『ネイチャー』ともあろう雑誌が掲載したのか、その経緯と撤回の顛末が本書に書かれていますが、それは省略します。

この「溶液をしっかりと振ると免疫反応をみせた」というとことで、2014年に起こった「STAP細胞事件」を連想しました。分化が終わった細胞に熱や酸などの刺激を加えると再び分化する能力が獲得されたと、理化学研究所の研究者などが発表したものです。これは発表者でも再現実験ができず、第3者の調査委員会は実験室におけるES細胞の混入によるものと結論づけました。

これは科学者が意図的に、あるいは誤って作り出した疑似科学と呼べると思いますが、もっと一般的には、健康にかかわる商品である「マイナスイオンを発生させる家電商品」や「ゲルマニウムを使った健康器具」も、科学を装った疑似科学でしょう。

著者は、インターネット時代になり、一時廃れていた疑似科学が復活してきていると警告しています。たとえば、日本では行われていませんが、水道水にフッ素を混ぜるのは安全で虫歯予防に効果があることが確立してきましたが、インターネット時代になって反フッ素運動が復活し、癌や鬱病などの副作用があるとの主張がなされるようになりました。これらは一見、科学の装いをまっとっているので注意が必要です。

終わりに

本書のまとめである「終わりに」のセクションから2つの点を紹介します。一つはディベート(討論)の問題点です。

|

著者も指摘していますが、ディベートの問題点には「偽りのバランス」もあります。本来まったく重さの違う2つの見解が、討論の場では同じ価値をもつものとして扱われるという弊害です。

上の引用で思い出すのは高等教育などで行われるディベートの実習訓練で、本人の意志とは無関係にグループを賛成派と反対派に分け、それぞれの立場からディベートをするというやり方です。こういった訓練を何回も受けた人は、二分法でディベートを行うことに違和感がなくなり、たとえそれが「偽りの二分法」であっても知らず知らずのあいだに許容してしまうのでしょう。

最後に引用するのは、本書の序章に書かれていたことと同様の主旨が「人格を決めるのは考える能力」という言い方で再度強調されているところです。

|

「人格を決めるのは信念ではなく、考える能力」というのは良い言葉だと思います。信念も重要だが、それ以上に考える能力、という言い方もありだと思います。このあたりが本書の結論でしょう。

本書は、まどわされやすいパターンを分類・列記し、それに名前をつけています。「確証バイアス」や「誤った二分法」などです。世の中で公式に使われる用語もあれば、著者が名付けた言葉もあります。この「名前をつける」ということが重要だと思いました。

人間は事物や概念に「名前をつけて」自己に取り込みます。名前をつけることで、それを引き出し、応用できます。「いま自分は、自分の信念にマッチした都合のよい情報だけを拾い上げているのではないだろうか」と考えるより「確証バイアスでないか」と考える方が、思考方法としては効率的で有効性が高い。「確証バイアス」という言葉とその意味を知ってしまえば、その言葉を使って考えることができます。テレビの討論番組をみるときにも「あれは "誤った二分法" じゃないか」と批判的に考えることができます。

本書のテーマである「批判的思考」ができるようになるためには、このあたりが大切であり、そこが本書の価値だと思いました。

| 補記:マングース |

本文中に、沖縄本島と奄美大島に持ち込まれたマングースの話(=人間の浅はかな行動がとんでもない事態を招くという例)を書きました。このうち、奄美大島のマングースは絶滅が迫っているようです。日本経済新聞の記事(2023.6.7)から引用します。

|

|

鹿児島県・奄美大島で捕獲されたマングース(環境省奄美野生生物保護センター提供。日本経済新聞より)。人によって奄美大島に持ち込まれ、今、人によって根絶されようとしている。 |

奄美大島のマングースは絶滅したとしても、まだ沖縄本島のマングースは残っていて、ヤンバルクイナなどの脅威になっているということを忘れてはならないと思います。

(2023.6.12)

2020-10-17 07:55

nice!(0)

No.295 - タンギー爺さんの画中画 [アート]

このブログでは過去にさまざまな絵画を取り上げましたが、その中に「絵の中の絵」、いわゆる "画中画" が描かれたものがありました。しかも、画中画が絵のテーマと密接な関係にあるものです。今回はそういった絵の一つであるゴッホの作品について書くのが目的ですが、その前に過去に取り上げた画中画を振り返ってみたいと思います。

フェルメール

フェルメールの作品には、室内に左上から光が差し込み、人物がいて、後ろの壁には絵がある、という構図が多くあります。その一つが No.248「フェルメール:牛乳を注ぐ女」で引用した『窓辺で手紙を読む女』(1657頃。ドレスデン アルテ・マイスター絵画館所蔵)です。この絵の後の壁には何も描かれていないのですが、実は後世の誰かが壁を塗りつぶしたことが分かっています。そして、オリジナル復元のための修復を進めると、後の壁から画中画が出現したというニュースが2019年の5月に報道されました。修復の途中ですが、明らかにキューピッドの姿が見て取れます。

ということは、描かれた女性は恋人からラヴ・レターを読んでいることになります。フェルメール作品によくあるように、絵のテーマを画中画で表している。しかし・・・。

まだ修復途中だということが気になります。画中画の全容が明らかになると、キューピッドの下に何か別のアイテムが描かれていて、トータルすると恋の破局を表しているのかも知れません。

なお、このブログで引用したフェルメールの作品では、No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」の『天秤を持つ女』にも画中画が描かれています。後ろの壁の絵の画題は "最後の審判" であり、いかにも "意味ありげ" な雰囲気がひしひしと伝わってくるのでした。

ベラスケス

ベラスケスの『ラス・メニーナス』には、分かりにくいのですが、後ろの壁に2枚の大きな絵が描き込まれています。

No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」で書いたように、2枚の絵はギリシャ神話がテーマです。左の絵はルーベンスの『パラスとアラクネ』で、右の絵はヨールダンスの『アポロンとパン』です。

『パラスとアラクネ』の完成作の所在は不明ですが、ルーベンス自身が油彩で描いた下絵が現存しているので(上の引用)『ラス・メニーナス』の画中画だと特定できます。そして、この2つの絵には明らかな共通点があります。つまり、

という共通点です。アラクネは機織りでパラスに挑み、半人半獣の牧神パンは笛でアポロンと音楽競技をしたのでした。このことからして『ラス・メニーナス』の画中画は、「絵画の技量で神の領域に迫りたい」という画家の想いを表していると考えるのが妥当でしょう。

なお、ベラスケス作『アラクネの寓話』(プラド美術館)の中にも、画中画としてティツィアーノの『エウロペの略奪』(ボストンのイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館所蔵)が描き込まれています。それによってこの絵の画題がギリシャ神話の "アラクネの物語" であることを暗示しているのでした(No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」)。

マネ

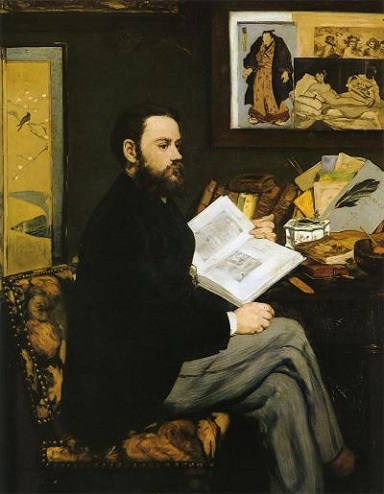

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、マネがゾラを自宅に招いて描いた『エミール・ゾラの肖像』(1868)を引用しました。

この絵の右上には、画中画として3枚の複製画が描き込まれています。一つはマネ自身の『オランピア』ですが、残り2枚は、初代 歌川国明の相撲絵『大鳴門灘右エ門』(1860)と、ベラスケスの『バッカスの勝利』です。なお2代目ではなく初代 歌川国明(2代目の兄)というのは、日本女子大名誉教授の及川茂氏の調査結果によります。

エミール・ゾラは、酷評されることも多かったマネの作品に好意的な批評を書きました。そのマネは浮世絵に学び、ベラスケスを絶賛しています(No.36「ベラスケスへのオマージュ」、No.231「消えたベラスケス(2)」)。『エミール・ゾラの肖像』は、自らが愛する浮世絵とベラスケスを画中画として配置することにより、ゾラに対する敬愛の念を表したものでしょう。

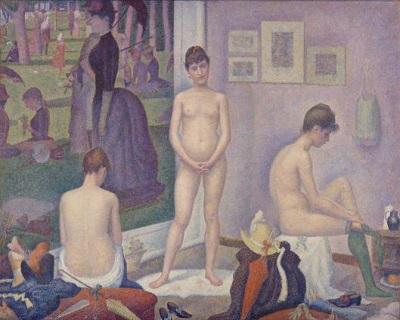

スーラ

フィラデルフィアのバーンズ・コレクションのメインルームには、スーラの大作『ポーズする女たち』があります(No.95「バーンズ・コレクション」)。この絵には、スーラ自身の『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(No.115「日曜日の午後に無いもの」)が画中画として描き込まれています。

この画中画の意図についてはさまざまな説や憶測が提示されていますが、決定的なものは無いようです。ただ一つ言えることは、「点描の手法で風景・風俗だけでなく、裸婦像も描けるのだと宣言した」ことでしょう。さらに一歩進んで『ポーズする女たち』が『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を凌駕する作品だと言いたかったのかもしれません。

以上のフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの作品をを見てくると、

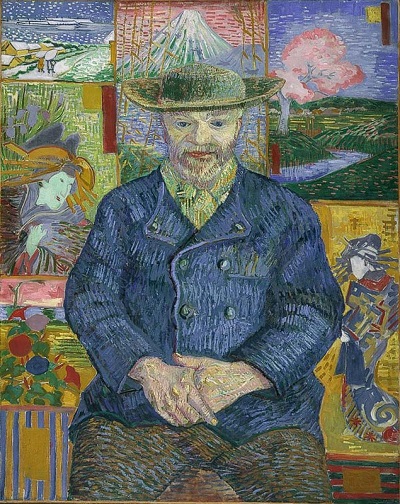

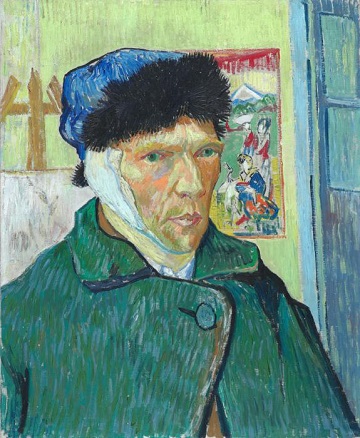

ことがわかります。つまり画中画にはメッセージ性があります。そのメッセージ性を最も強く押し出したのが、フィンセント・ファン・ゴッホの『タンギー爺さん』だと思います。以下、このゴッホの有名な作品について書きます。

ゴッホ『タンギー爺さん』

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」で、ゴッホの『タンギー爺さん』が特集されていました。以下、その番組内容を踏まえてこの絵について書きますが、「新・美の巨人たち」では無かった事項も含みます。

『タンギー爺さん』はパリのロダン美術館が所蔵しています。オーギュスト・ロダンその人がこの絵を購入しました。この肖像画のタンギー爺さんとは、パリで画材屋をしていたジュリアン・フランソワ・タンギーという人です。

この絵に描かれている浮世絵の画中画は、上に引用したフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの画中画とは異質です。フェルメール以下の作品は、室内ないしは画家のアトリエの光景であり、その室内やアトリエに実際にある絵として画中画が描かれています。実際にはなかったとしても、あたかもそこに絵が掲げられているかように描かれている。

しかしゴッホの『タンギー爺さん』は違います。タンギーは画材屋であり、浮世絵を扱う画商ではありません。この絵の浮世絵の背景はゴッホが肖像の後ろに恣意的に描き込んだものです。現代で言うとパソコンの壁紙、スマホの待ち受け画面、ZOOMのバーチャル背景といったところでしょう。

なぜ実際にはそこにない浮世絵を描き込んだのか、それがこの絵のポイントなのですが、まず、描かれている6枚の浮世絵のオリジナル画像を順に見ていきます。

画中画の浮世絵

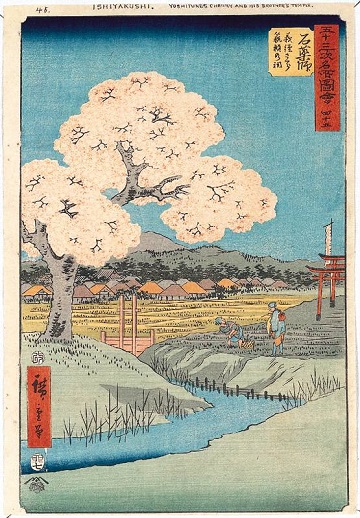

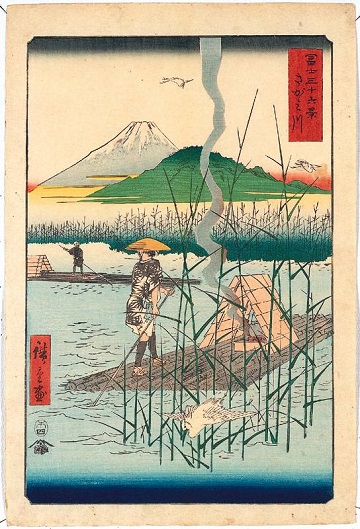

ゴッホは400点以上の浮世絵を集めていた "浮世絵コレクター" でした。『タンギー爺さん』には、風景が4枚、花魁が2枚の浮世絵が描かれていますが、まず風景の4枚です。

上右の風景は、歌川広重『五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠』です。広重が晩年(59歳)の作品で、有名な「東海道五十三次」とは違って縦型の版であり、「竪絵東海道」とも呼ばれるシリーズの1枚です。

石薬師は東海道53次の44番目の宿で、現在の三重県鈴鹿市です。また題名の範頼は、義経の異母兄弟の源範頼です。平氏追討に向かう源範頼が、戦勝祈願のために桜の枝を地面に刺したところ、そこから芽が出て桜の木になったという伝説があります。その後いつしか「義経桜」とも呼ばれるようになりました。この広重の絵の桜は、現在でも「石薬師の蒲桜」という名で、花を咲かせているそうです(蒲とは範頼のこと)。

これは言うまでもなく春の風景です。ゴッホは桜の周辺の色を濃く、中を薄く描いています。

上の真ん中の富士山が見える浮世絵の元絵は、石薬師と同じく広重の『富士三十六景 さがみ川』です。相模川は現在の神奈川県平塚市と茅ヶ崎市の間を流れて相模湾に注ぐ川です。富士の手前の山は丹沢山系の大山でしょうか。

元絵と比較すると、ゴッホは空の色を茜色に変えています。さらに重要なポイントは、川の芦を茶色く枯れかかった色にしていることです。これによって、この画中画は秋の風景を思わせるものになりました。

この雪景色の絵の元絵は特定されていません。現在は知られていない無名の浮世絵師の絵か、ないしは、元絵にゴッホが雪を描き加えたという説もあります。いずれにせよ、ゴッホはここに冬の光景を配置しました。

この左下の朝顔の絵は、長らく二代目歌川広重の「東都名所 三十六花撰 入谷朝顔」ではないかとされてきましたが、1999年に無名の作者の縮緬絵(ちりめん絵。フランス語でクレポン)であることが特定されました。

『タンギー爺さん』と『東京名所 以里屋』を比較してみると、ゴッホはつぼみも含めて朝顔の花の位置を忠実にコピーしていることがわかります。ファン・ゴッホ美術館は縮緬絵を次のように解説しています。

縮緬絵の「東京名所 以里屋」は、その現物が1999年にパリで発見され、山口県立萩美術館・浦上記念館が買い取って所蔵しています。ちなみに版元は「伊勢屋辰五郎」ですが、現在も台東区の「いせ辰」の屋号で江戸千代紙や風呂敷の店として続いています。その台東区・入谷の朝顔市(7月上旬)は、現在も続く夏の風物詩です。

まとめると、風景の4枚は「春夏秋冬」の日本の四季です。さらに「桜」と「富士山」という、日本を代表する画題が含まれています。元絵が不明な冬を除いた春・夏・秋は、現代の日本にも受け継がれた光景です。

左の花魁の絵は、歌川国貞の「三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾」です。吉原の遊郭の一つである三浦屋は、遊女のトップを代々 "高尾太夫" という名で呼ぶ習わしでした。この絵はいわゆる役者絵で、女形の岩井粂三郎が高尾太夫を演じる姿が描かれています。

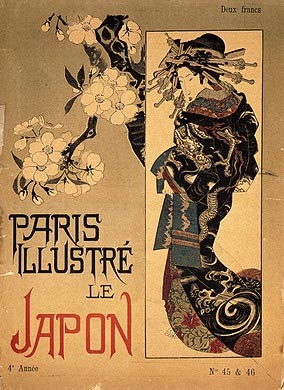

元絵は、1886年の「パリ・イリュストレ誌」の日本特集号の表紙です。この号では浮世絵が特集され、ゴッホは繰り返し読んだと言います。表紙は、渓斎英泉『雲龍打掛の花魁』の反転画像です。ゴッホは反転の状態でそのまま描いています。なお、この表紙の花魁を模写した油絵作品がファン・ゴッホ美術館に残されています。

まとめると、画中画の6枚の浮世絵は「桜と富士と日本の四季のうつろい、日本女性のあで姿」ということになります。ゴッホが浮世絵の画題として最も惹かれたものだったのでしょう。

ジュリアン・タンギー

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」では、この6枚の浮世絵には画家のメッセージが隠されていると説明されていました。それを以下に紹介します。発言しているのは、フランスの小説家・美術評論家・美術史家のパスカル・ボナフー(Pascal Bonafoux. 1949 - )です。ゴッホに関する著作もある人です。

なぜこのように言えるのか。それはこの肖像画の主人公、ジュリアン・タンギーのことを知る必要があります。

タンギーは腕利きの絵の具職人でした。モンマルトルのクローゼル街に画材屋を開いており、ゴッホはその常連客でした。ここは貧しい画家のたまり場でもあった。タンギーは食うや食わずの画家に絵の具を貸し、作品をショーウィンドーに飾りました。ゴッホもその恩恵にあずかった一人です。

実はタンギーは、画材屋を開く前は監獄にいました。発端は1870年に勃発したプロイセン・フランス間の普仏戦争です。この戦争に惨敗したフランスは、プロイセンと講和条約を結び、膨大な賠償金を支払うともにアルザス・ロレーヌを割譲しました。しかし徹底抗戦を主張した市民は1871年に自治政府、パリ・コミューンを結成します。その自治政府にタンギーも加わったのです。

1871年5月、パリ・コミューンは政府軍によって鎮圧されました(多数の市民が惨殺された。No.13「バベットの晩餐会(2)」参照)。タンギーは逮捕され、監獄送りになしました。そして出所してから画材屋をはじめたわけです。肖像を描いたゴッホはその事実を知っていました。

背景に "イコン" としての浮世絵を描いた絵がもう一枚あります。ロンドンのコートールド・ギャラリー(No.155「コートールド・コレクション」参照)が所蔵する「耳に包帯をした自画像」です。

アルルで発作的に耳を切りつけたあと、ゴッホは復活するつもりだったと推測できます。それをこの絵が表しています。その証拠に、背後に浮世絵と新しいカンヴァスとイーゼルが描かれています。「もっと描くぞ」と宣言しているようです。

ちなみに、コートールド・ギャラリーのサイトでは、この絵の画中画の元絵を佐藤虎清の「芸者(Geishas in a Landscape)」としています。

『タンギー爺さん』を描いた3年後、ゴッホはパリ近郊のオーヴェル・シュル・オワーズで自殺しました。タンギー爺さんは、ゴッホの葬儀に参列した10数名のうちの一人でした。

『タンギー爺さん』の背景に描かれている浮世絵については数々のことが言われてきました。それらの中で「ゴッホは感謝の念を込めて、タンギーの肖像を描くと同時に6枚の浮世絵を画中画として描き込んだ」というパスカル・ボナフー氏の説明は、非常に納得性の高いものだと思いました。その意味では、ゾラの肖像の後ろに浮世絵とベラスケスを描いたマネに似ています。

ゴッホにとって、画家としての自分を導いてくれた2つの存在が、この肖像画にダイレクトに表現されている。そういうことだと思います。

本文で画中画が描かれたマネの『エミール・ゾラの肖像』のことを書きましたが、別のマネの作品を思い出したので書いておきます。ベルド・モリゾを描いた『休息』という作品です。

この作品は背後に画中画が描かれていますが、これは歌川国芳の『龍宮玉取姫之図』です。

「龍宮玉取姫之図」の画題は、讃岐の士度寺の縁起物語であり、能の「海人」にも取り入れられた伝説です。詳しいことは省略しますが、一言で言うと「海女が龍神に取られた玉を取り戻す」という話です。

問題は、ベルド・モリゾの後ろになぜ浮世絵をもってきたかです。作家で美術史家の木々康子氏(19世紀後半のパリで活躍した画商、林忠正の孫の妻にあたる)は、この絵の構図が浮世絵の "こま絵" に習ったものではないか、と推測しています(木々康子「春画と印象派」筑摩書房 2015)。こま絵の例を次に掲げます。

木々氏が言うように、浮世絵愛好家のマネとしては "こま絵" の構図を採用してこの絵を描いたのかもしれません。しかしここでなぜコマの中が(西洋画ではなく)浮世絵で、しかも「龍宮玉取姫之図」なのでしょうか。私の推測は次のどちらか、ないしは両方です。

絵を見てどう解釈するかは鑑賞者の自由です。それは、"鑑賞者の権利" であると言ってもよいでしょう。

フェルメール

フェルメールの作品には、室内に左上から光が差し込み、人物がいて、後ろの壁には絵がある、という構図が多くあります。その一つが No.248「フェルメール:牛乳を注ぐ女」で引用した『窓辺で手紙を読む女』(1657頃。ドレスデン アルテ・マイスター絵画館所蔵)です。この絵の後の壁には何も描かれていないのですが、実は後世の誰かが壁を塗りつぶしたことが分かっています。そして、オリジナル復元のための修復を進めると、後の壁から画中画が出現したというニュースが2019年の5月に報道されました。修復の途中ですが、明らかにキューピッドの姿が見て取れます。

ということは、描かれた女性は恋人からラヴ・レターを読んでいることになります。フェルメール作品によくあるように、絵のテーマを画中画で表している。しかし・・・。

まだ修復途中だということが気になります。画中画の全容が明らかになると、キューピッドの下に何か別のアイテムが描かれていて、トータルすると恋の破局を表しているのかも知れません。

|

フェルメール(1632-1675) 「窓辺で手紙を読む女」(1657頃) - 修復中の画像 - |

ドレスデン アルテ・マイスター絵画館 |

なお、このブログで引用したフェルメールの作品では、No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」の『天秤を持つ女』にも画中画が描かれています。後ろの壁の絵の画題は "最後の審判" であり、いかにも "意味ありげ" な雰囲気がひしひしと伝わってくるのでした。

ベラスケス

ベラスケスの『ラス・メニーナス』には、分かりにくいのですが、後ろの壁に2枚の大きな絵が描き込まれています。

|

ベラスケス(1599-1660) 「ラス・メニーナス」(1656) |

プラド美術館 |

No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」で書いたように、2枚の絵はギリシャ神話がテーマです。左の絵はルーベンスの『パラスとアラクネ』で、右の絵はヨールダンスの『アポロンとパン』です。

|

ルーベンス(1577-1640) 「パラスとアラクネ」(1636/37) |

ヴァージニア美術館 |

|

ヨルダーンス(1593-1678) 「アポロンとパン」(1636/38) |

プラド美術館 |

『パラスとアラクネ』の完成作の所在は不明ですが、ルーベンス自身が油彩で描いた下絵が現存しているので(上の引用)『ラス・メニーナス』の画中画だと特定できます。そして、この2つの絵には明らかな共通点があります。つまり、

技能の名手(人間・半人半獣)が、その技能を司る神と競技をする

という共通点です。アラクネは機織りでパラスに挑み、半人半獣の牧神パンは笛でアポロンと音楽競技をしたのでした。このことからして『ラス・メニーナス』の画中画は、「絵画の技量で神の領域に迫りたい」という画家の想いを表していると考えるのが妥当でしょう。

なお、ベラスケス作『アラクネの寓話』(プラド美術館)の中にも、画中画としてティツィアーノの『エウロペの略奪』(ボストンのイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館所蔵)が描き込まれています。それによってこの絵の画題がギリシャ神話の "アラクネの物語" であることを暗示しているのでした(No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」)。

マネ

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、マネがゾラを自宅に招いて描いた『エミール・ゾラの肖像』(1868)を引用しました。

|

マネ(1832-1883) 「エミール・ゾラの肖像」(1868) |

オルセー美術館 |

この絵の右上には、画中画として3枚の複製画が描き込まれています。一つはマネ自身の『オランピア』ですが、残り2枚は、初代 歌川国明の相撲絵『大鳴門灘右エ門』(1860)と、ベラスケスの『バッカスの勝利』です。なお2代目ではなく初代 歌川国明(2代目の兄)というのは、日本女子大名誉教授の及川茂氏の調査結果によります。

|

初代 歌川国明 「大鳴門灘右エ門」(1860) |

|

ベラスケス 「バッカスの勝利」(1628/29) |

プラド美術館 |

エミール・ゾラは、酷評されることも多かったマネの作品に好意的な批評を書きました。そのマネは浮世絵に学び、ベラスケスを絶賛しています(No.36「ベラスケスへのオマージュ」、No.231「消えたベラスケス(2)」)。『エミール・ゾラの肖像』は、自らが愛する浮世絵とベラスケスを画中画として配置することにより、ゾラに対する敬愛の念を表したものでしょう。

スーラ

フィラデルフィアのバーンズ・コレクションのメインルームには、スーラの大作『ポーズする女たち』があります(No.95「バーンズ・コレクション」)。この絵には、スーラ自身の『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(No.115「日曜日の午後に無いもの」)が画中画として描き込まれています。

|

ジョルジュ・スーラ(1859-1891) 「ポーズする女たち」(1888) |

バーンズ・コレクション |

この画中画の意図についてはさまざまな説や憶測が提示されていますが、決定的なものは無いようです。ただ一つ言えることは、「点描の手法で風景・風俗だけでなく、裸婦像も描けるのだと宣言した」ことでしょう。さらに一歩進んで『ポーズする女たち』が『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を凌駕する作品だと言いたかったのかもしれません。

以上のフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの作品をを見てくると、

画中画には画家が込めた思いがあり、その思いは(スーラを除いては)かなり明白で、鑑賞者にも理解できる

ことがわかります。つまり画中画にはメッセージ性があります。そのメッセージ性を最も強く押し出したのが、フィンセント・ファン・ゴッホの『タンギー爺さん』だと思います。以下、このゴッホの有名な作品について書きます。

ゴッホ『タンギー爺さん』

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」で、ゴッホの『タンギー爺さん』が特集されていました。以下、その番組内容を踏まえてこの絵について書きますが、「新・美の巨人たち」では無かった事項も含みます。

『タンギー爺さん』はパリのロダン美術館が所蔵しています。オーギュスト・ロダンその人がこの絵を購入しました。この肖像画のタンギー爺さんとは、パリで画材屋をしていたジュリアン・フランソワ・タンギーという人です。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ (1853-1890) 「タンギー爺さん」(1887) |

ロダン美術館 |

この絵に描かれている浮世絵の画中画は、上に引用したフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの画中画とは異質です。フェルメール以下の作品は、室内ないしは画家のアトリエの光景であり、その室内やアトリエに実際にある絵として画中画が描かれています。実際にはなかったとしても、あたかもそこに絵が掲げられているかように描かれている。

しかしゴッホの『タンギー爺さん』は違います。タンギーは画材屋であり、浮世絵を扱う画商ではありません。この絵の浮世絵の背景はゴッホが肖像の後ろに恣意的に描き込んだものです。現代で言うとパソコンの壁紙、スマホの待ち受け画面、ZOOMのバーチャル背景といったところでしょう。

なぜ実際にはそこにない浮世絵を描き込んだのか、それがこの絵のポイントなのですが、まず、描かれている6枚の浮世絵のオリジナル画像を順に見ていきます。

画中画の浮世絵

ゴッホは400点以上の浮世絵を集めていた "浮世絵コレクター" でした。『タンギー爺さん』には、風景が4枚、花魁が2枚の浮世絵が描かれていますが、まず風景の4枚です。

| 風景:上の右 |

上右の風景は、歌川広重『五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠』です。広重が晩年(59歳)の作品で、有名な「東海道五十三次」とは違って縦型の版であり、「竪絵東海道」とも呼ばれるシリーズの1枚です。

|

歌川広重(1797-1858) 「五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠」(1855) |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

石薬師は東海道53次の44番目の宿で、現在の三重県鈴鹿市です。また題名の範頼は、義経の異母兄弟の源範頼です。平氏追討に向かう源範頼が、戦勝祈願のために桜の枝を地面に刺したところ、そこから芽が出て桜の木になったという伝説があります。その後いつしか「義経桜」とも呼ばれるようになりました。この広重の絵の桜は、現在でも「石薬師の蒲桜」という名で、花を咲かせているそうです(蒲とは範頼のこと)。

これは言うまでもなく春の風景です。ゴッホは桜の周辺の色を濃く、中を薄く描いています。

| 風景:上の中 |

上の真ん中の富士山が見える浮世絵の元絵は、石薬師と同じく広重の『富士三十六景 さがみ川』です。相模川は現在の神奈川県平塚市と茅ヶ崎市の間を流れて相模湾に注ぐ川です。富士の手前の山は丹沢山系の大山でしょうか。

元絵と比較すると、ゴッホは空の色を茜色に変えています。さらに重要なポイントは、川の芦を茶色く枯れかかった色にしていることです。これによって、この画中画は秋の風景を思わせるものになりました。

|

歌川広重 「富士三十六景 さがみ川」(1858) |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

| 風景:上の左 |

この雪景色の絵の元絵は特定されていません。現在は知られていない無名の浮世絵師の絵か、ないしは、元絵にゴッホが雪を描き加えたという説もあります。いずれにせよ、ゴッホはここに冬の光景を配置しました。

| 風景:左下 |

この左下の朝顔の絵は、長らく二代目歌川広重の「東都名所 三十六花撰 入谷朝顔」ではないかとされてきましたが、1999年に無名の作者の縮緬絵(ちりめん絵。フランス語でクレポン)であることが特定されました。

|

作者不詳 「東京名所 以里屋(=入谷)」 |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

『タンギー爺さん』と『東京名所 以里屋』を比較してみると、ゴッホはつぼみも含めて朝顔の花の位置を忠実にコピーしていることがわかります。ファン・ゴッホ美術館は縮緬絵を次のように解説しています。

|

縮緬絵の「東京名所 以里屋」は、その現物が1999年にパリで発見され、山口県立萩美術館・浦上記念館が買い取って所蔵しています。ちなみに版元は「伊勢屋辰五郎」ですが、現在も台東区の「いせ辰」の屋号で江戸千代紙や風呂敷の店として続いています。その台東区・入谷の朝顔市(7月上旬)は、現在も続く夏の風物詩です。

まとめると、風景の4枚は「春夏秋冬」の日本の四季です。さらに「桜」と「富士山」という、日本を代表する画題が含まれています。元絵が不明な冬を除いた春・夏・秋は、現代の日本にも受け継がれた光景です。

| 花魁・左 |

左の花魁の絵は、歌川国貞の「三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾」です。吉原の遊郭の一つである三浦屋は、遊女のトップを代々 "高尾太夫" という名で呼ぶ習わしでした。この絵はいわゆる役者絵で、女形の岩井粂三郎が高尾太夫を演じる姿が描かれています。

|

歌川国貞 「三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾」(1861) |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

| 花魁・右 |

元絵は、1886年の「パリ・イリュストレ誌」の日本特集号の表紙です。この号では浮世絵が特集され、ゴッホは繰り返し読んだと言います。表紙は、渓斎英泉『雲龍打掛の花魁』の反転画像です。ゴッホは反転の状態でそのまま描いています。なお、この表紙の花魁を模写した油絵作品がファン・ゴッホ美術館に残されています。

|

パリ・イリュストレ誌 日本特集号(1886年5月)の表紙 |

|

渓斎英泉(1798-1848) 「雲龍打掛の花魁」 |

千葉市美術館 |

まとめると、画中画の6枚の浮世絵は「桜と富士と日本の四季のうつろい、日本女性のあで姿」ということになります。ゴッホが浮世絵の画題として最も惹かれたものだったのでしょう。

ジュリアン・タンギー

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」では、この6枚の浮世絵には画家のメッセージが隠されていると説明されていました。それを以下に紹介します。発言しているのは、フランスの小説家・美術評論家・美術史家のパスカル・ボナフー(Pascal Bonafoux. 1949 - )です。ゴッホに関する著作もある人です。

|

なぜこのように言えるのか。それはこの肖像画の主人公、ジュリアン・タンギーのことを知る必要があります。

タンギーは腕利きの絵の具職人でした。モンマルトルのクローゼル街に画材屋を開いており、ゴッホはその常連客でした。ここは貧しい画家のたまり場でもあった。タンギーは食うや食わずの画家に絵の具を貸し、作品をショーウィンドーに飾りました。ゴッホもその恩恵にあずかった一人です。

実はタンギーは、画材屋を開く前は監獄にいました。発端は1870年に勃発したプロイセン・フランス間の普仏戦争です。この戦争に惨敗したフランスは、プロイセンと講和条約を結び、膨大な賠償金を支払うともにアルザス・ロレーヌを割譲しました。しかし徹底抗戦を主張した市民は1871年に自治政府、パリ・コミューンを結成します。その自治政府にタンギーも加わったのです。

1871年5月、パリ・コミューンは政府軍によって鎮圧されました(多数の市民が惨殺された。No.13「バベットの晩餐会(2)」参照)。タンギーは逮捕され、監獄送りになしました。そして出所してから画材屋をはじめたわけです。肖像を描いたゴッホはその事実を知っていました。

|

背景に "イコン" としての浮世絵を描いた絵がもう一枚あります。ロンドンのコートールド・ギャラリー(No.155「コートールド・コレクション」参照)が所蔵する「耳に包帯をした自画像」です。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ 「耳に包帯をした自画像」(1889) |

コートールド・ギャラリー |

アルルで発作的に耳を切りつけたあと、ゴッホは復活するつもりだったと推測できます。それをこの絵が表しています。その証拠に、背後に浮世絵と新しいカンヴァスとイーゼルが描かれています。「もっと描くぞ」と宣言しているようです。

ちなみに、コートールド・ギャラリーのサイトでは、この絵の画中画の元絵を佐藤虎清の「芸者(Geishas in a Landscape)」としています。

|

佐藤虎清 「Geishas in a Landscape」 (芸者) |

コートールド・ギャラリー |

『タンギー爺さん』を描いた3年後、ゴッホはパリ近郊のオーヴェル・シュル・オワーズで自殺しました。タンギー爺さんは、ゴッホの葬儀に参列した10数名のうちの一人でした。

『タンギー爺さん』の背景に描かれている浮世絵については数々のことが言われてきました。それらの中で「ゴッホは感謝の念を込めて、タンギーの肖像を描くと同時に6枚の浮世絵を画中画として描き込んだ」というパスカル・ボナフー氏の説明は、非常に納得性の高いものだと思いました。その意味では、ゾラの肖像の後ろに浮世絵とベラスケスを描いたマネに似ています。

ゴッホにとって、画家としての自分を導いてくれた2つの存在が、この肖像画にダイレクトに表現されている。そういうことだと思います。

| 補記:マネの「休息」 |

本文で画中画が描かれたマネの『エミール・ゾラの肖像』のことを書きましたが、別のマネの作品を思い出したので書いておきます。ベルド・モリゾを描いた『休息』という作品です。

|

エドゥアール・マネ 「休息」(1871) |

(ベルト・モリゾの肖像) ロードアイランド・デザイン・スクール(米) (Rhode Island School of Design) |

この作品は背後に画中画が描かれていますが、これは歌川国芳の『龍宮玉取姫之図』です。

|

歌川国芳 「龍宮玉取姫之図」(1853) |

「龍宮玉取姫之図」の画題は、讃岐の士度寺の縁起物語であり、能の「海人」にも取り入れられた伝説です。詳しいことは省略しますが、一言で言うと「海女が龍神に取られた玉を取り戻す」という話です。

問題は、ベルド・モリゾの後ろになぜ浮世絵をもってきたかです。作家で美術史家の木々康子氏(19世紀後半のパリで活躍した画商、林忠正の孫の妻にあたる)は、この絵の構図が浮世絵の "こま絵" に習ったものではないか、と推測しています(木々康子「春画と印象派」筑摩書房 2015)。こま絵の例を次に掲げます。

|

歌川国貞 「江戸八景の内 三廻」 |

一見すると美人画だが、絵の中の四角い "コマ" に、隅田川河畔の三囲(みめぐり)神社の風景が描かれていて、これが画題になっている。三囲神社は向島(隅田川の左岸、東側)にあり、右岸から見るとちょうど鳥居の上だけが見えた。江戸庶民はこの光景から三囲神社だとすぐに分かったという。これを利用して「江戸八景」という画題を美人画にしてしまう趣向である。 "コマ" には四角のほか、丸形や扇形など多様なものがあった。また描かれる内容も、絵の補足、絵の隠れた意味の説明、本作のような画題そのものなど多様だった。漫画のコマ割りのように多数のコマを配置したものもあり、ゴッホの「タンギー爺さん」を連想させる。 |

木々氏が言うように、浮世絵愛好家のマネとしては "こま絵" の構図を採用してこの絵を描いたのかもしれません。しかしここでなぜコマの中が(西洋画ではなく)浮世絵で、しかも「龍宮玉取姫之図」なのでしょうか。私の推測は次のどちらか、ないしは両方です。

| マネは自分の弟子であるベルトの肖像を描き、そこに自分が愛する浮世絵を画中画として配置することで、ベルトが "愛すべき弟子" だというメッセージを込めた(一時、恋仲=不倫だったという説がある)。つまりエミール・ゾラの肖像の横に浮世絵とベラスケスを描き込んだのと同じ意味である。 | |

| もちろん、マネが玉取姫の伝説を知っていたとは思えない。なぜこんな場面が描かれたのか、マネには全く分からなかったに違いない。しかし伝説を知らなくても、国芳の絵を見て一目瞭然なのは「一人の女性が、ドラゴンやタコや魚の一群と戦っている絵」だということである。 西洋では「男性が怪物と戦う、ないしは怪物を退治する」という絵画は、ギリシャ神話のヘラクレスやペルセウス、キリスト教の聖ゲオルギウスなど多数ある。しかし「女性が怪物と戦う絵画」は見当たらない。マネは「龍宮玉取姫之図」を、完全に男性中心である当時のフランス画壇の中の女性画家、ベルトの状況になぞらえた。 |

絵を見てどう解釈するかは鑑賞者の自由です。それは、"鑑賞者の権利" であると言ってもよいでしょう。

2020-10-03 08:16

nice!(0)