No.264 - ベラスケス:アラクネの寓話 [アート]

前回の No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」で、この美術館の至宝、ティツィアーノ作『エウロペの略奪』について中野京子さんが次のように書いていることを紹介しました。

ルーベンスによる『エウロパの略奪』の模写は No.263 に引用したので、今回はもう一つの『織り女たち』を取り上げます。前回と同じく中野京子さんの解説から始めます。

ベラスケス『織り女たち』

「ベラスケスの筆さばきの超絶技巧」とありますが、糸を巻き取っている右手前の女性の "左手指先の表現" も付け加えていいでしょう。糸車と同じく "動体描写" というのでしょうか、あえてぼやっとしか描かれていません。

超絶技巧はその通りですが、よく見るとこの絵は変です。後景の "舞台" のようなところに鉄兜をかぶった女性がいます。王立タペストリー工場ならこんな鉄兜の女性はいないはずです。しかも女性は右手を振り上げている。何のポーズでしょうか。またその女性の手前にはチェロのような楽器が描かれ、さらにその手前の左、"舞台" の下あたりには梯子が立て掛けてある。チェロも梯子もタペストリー工場には相応しくないアイテムです。

スペインの研究者の発見の通り、実はこの絵はギリシャ神話における「女神・パラスとアラクネの物語」を描いているのです。その物語を以下に引用します。まず、パラスのことからです。

女神・パラス

女神・パラスと書きましたが、パラスは女神・アテネのことで、ローマ神話ではミネルヴァです。そのアテネは、知恵・学問・工芸・医療の神であると同時に、戦いの神です。なぜ "学芸の神" が "戦いの神" なのかが分かりにくいのですが、女神・アテネはアテナイを含む数都市の護り神です。都市を護るためには戦わなければならない、そういう理屈です。そのアテナの別名がパラスで、パラス・アテナという形で "添え名" としても使われます。その由来の一説を中野京子さんが別の本に書いていました。

グスタフ・クリムトが武具で身を固めた迫力満点の女神の姿を描いていますが、その絵の題名は『パラス・アテナ』です。

オウィディウス「変身物語」

そこで「パラスとアラクネの物語」です。古代ローマの詩人、オウィディウス(B.C.43 - A.D.18)「変身物語」はギリシャ神話の "原典" の一つですが、アラクネの物語が語られています。その話の始めの方に次のような記述があります。以下の「女神」とはもちろんパラス = ミネルヴァです。原文に下線はありません。

オウィディウスは古代ローマ人なので、神の名前はローマ式です。またこの岩波文庫はラテン語からの訳で、固有名詞はラテン語表記になっています。ミネルウァ = ミネルヴァ(英語)です。

話を続けますと、パラスは老婆に変身してアラクネのもとを訪れます。そして「年の功ということもある。わたしの忠告を無にしてはならないよ。世に機織りの高名を求めるのもよい。が、女神には一歩を譲らなければ!」と忠告します。パラスはアラクネを破滅させるつもりだったと物語の最初にあるのですが、この忠告は "改心の最後のチャンス" を与えたということでしょう。しかしアラクネは聞き入れません。

こうしてパラスとアラクネの、運命の "機織り競技" が開始されます。パラスが織った柄は、ユピテル(=ゼウス)を中心にアクロポリスの丘にいる12の神々であり、パラスがネプトゥーヌス(= ポセイドン)との争いに勝って、自分の名前が都市名(つまり、アテナイ)になったシーンを描きました。そして四隅には念を押すように、神に反抗して罰をうけた者たちの姿を織り込みました。それに対してアラクネは何を織ったのか。「変身物語」の記述が以下です。

まるで "ゼウスの悪行一覧" のような織り柄で、神(ゼウス)がいかに人間を騙したかを織り込んでいます。しかし「変身物語」の記述はこれだけでは終わりません。さらに、ネプトゥーヌス(= ポセイドン)、アポロン、バッコス、サトゥルヌスの "不良行為" が織り込まれたとあります。この織り柄にパラス(ミネルウァ女神)は怒ります。

パラスはアラクネに魔法の草の汁をふりかけ、蜘蛛の姿に変えます。そこで話は終わります。

これは不思議な物語です。神と争っても人間に勝ち目はなく破滅が待っているだけなのに、アラクネはパラスへの挑発を繰り返します。

などです。パラスは老婆に変身してアラクネを諭すことで改心の "最後のチャンス" を与えるわけですが、アラクネは完全に無視してしまいます。こうなると、その後のストーリーで明らかなように、"機織り競技" で勝とうが負けようがアラクネには破滅が待っているだけです。

しかし考えてみると、これは「動物起源譚」の一種なのですね。アラクネは "蜘蛛の擬人化" です。古代の人は蜘蛛が精緻な巣を作ることを観察して驚いたのでしょう。何も古代人だけではありません。現代の我々が見ても、蜘蛛が巣を作る過程とそれが獲物を捕らえる "しかけ" を知るとビックリです。古代ギリシャ人がそんな蜘蛛の起源として "学芸の神をも凌駕する機織りの名手" を仮定する ・・・・・・。いかにもありうる起源譚だと思います。それが「不思議な物語」になったのだと想定できます。

もちろん、起源譚という以前に「寓話」として考えると「傲慢は身の破滅を招く」というのが、誰もが考えるシンプルな教訓でしょう。これに類するギリシャ神話は、ほかにも「アポロンに音楽競技を挑んだマルシュアス」がありました。「傲慢は身の破滅」的な話はイソップ寓話にもあるし、日本の民話にもあります。世界共通の寓話のパターンでしょう。・・・・・・ とは言うものの、アラクネの物語をよく読むと次の2点が分かります。

の2点です。この2点が、よくある「傲慢は身の破滅的な寓話」と違うところです。これを考えると、アラクネは命を賭けて自らの機織り技術が最高のものであることを証明したとの解釈も可能なのです。

アラクネの寓話

本題のベラスケスの『アラクネの寓話』です。少々長いですが、中野さんによるこの絵の解説を以下に引用します。

中野さんは後景の "舞台" の様子を「素人芝居」と書いていますが、ピッタリの言葉だと思います。前景だけをとると「パラスとアラクネ」を描いた神話画、後景はその「パラスとアラクネ」を舞台で演じるアマチュア演劇グループという感じなのです。一つ世界に別の世界が "入れ子" になっていて、その2つの世界の雰囲気がかなり違うという構図です。

引用の最後の方に「アラクネが織ったテーマの一つがエウロペの略奪」とあり、この記述は正確なのですが、オウィディウスの「変身物語」のパラスとアラクネの物語で、最初に詳しく記述されている織物のテーマは「エウロペの略奪」です(上の方の「変身物語」の引用参照)。それに、No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」で書いたように、ティツィアーノ作『エウロペの略奪』はベラスケスの時代にはスペイン王宮にあったわけです。タペストリーの絵柄は是非とも『エウロペの略奪』でなくてはならない。

古典を知っている教養人なら「アラクネ」→「エウロペ」の連想はすぐに働いたに違いないのです。いや、話は逆かも知れません。ベラスケスはスペイン王宮にあった「エウロペ」を見て「アラクネ」への連想が働いた。その方があり得たでしょう。

No.263 で触れたように、ティツィアーノはオウィディウスの「変身物語」に基づく7枚の連作絵画 "ポエジア" をスペイン王家からの注文で描き、その中の1枚が『エウロペの略奪』でした。当時の宮廷人は "ポエジア" に何が描かれているのかがすぐに分かったはずだし、ティツィアーノも「すぐに分かる」ことを想定して描いたはずです。「変身物語」は王侯・貴族や宮廷人の "一般教養" であったに違いないのです。

しかし、ここで話が広がります。実は「エウロペ」と「アラクネ」を結びつけた絵を、ベラスケス以前にルーベンスが描いているのです。それは、ベラスケスが仕えたスペイン王・フェリペ4世の注文によるものでした。

ルーベンス

2012年7月7日のTV東京の「美の巨人たち」で『アラクネの寓話』が取り上げられました。そこで展開されたのは『アラクネの寓話』にはルーベンスが隠されているという説です。

No.230「消えたベラスケス(1)」の『ヴィラ・メディチの庭園』の項に書いたのですが、1628年から29年にかけてフランドルの画家・ルーベンスがスペイン宮廷を訪れて8ヶ月間滞在し、30枚もの絵画を制作しました。そのルーベンスはベラスケスに「ローマに行き、芸術の都をその目で確かめてくるように」とアドバイスしました。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」のルーベンスの項に書いたように、ルーベンスは1608年から8年間もイタリアに滞在し(23歳~31歳)、数々の美術品を見て廻り、絵の制作と研鑽に励みました。ルーベンスは自分の画家としての原点がイタリアにあると自覚していたに違いありません。それがベラスケスへのアドバイスになった。

スペイン王宮を訪れたとき、ルーベンスはヨーロッパ随一の大画家で(51歳頃)、ベラスケスは若手の宮廷画家です(29歳頃)。ベラスケスはこの大先輩と芸術上の交流をしたはずです。事実、ベラスケスの第1回目のイタリア滞在は、ルーベンスがスペイン宮廷を去ってからわずか2ヶ月後からで(No.230 参照)、ベラスケスは尊敬する先輩の "アドバイス" を即刻実行に移したことがわかります。

そのルーベンスがスペイン王宮滞在中に制作した絵画の中の一点が、ティツィアーノの『エウロパの略奪』の模写です(No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」に、ティツィアーノ作品とともに画像を掲載)。宮廷画家のベラスケスはこの模写の制作過程も見ていたに違いありません。見ていないとか、知らなかったと考える方が不自然です。

本題の『アラクネの寓話』ですが、ルーベンスはスペイン滞在の数年後にベラスケスの主人であるフェリペ4世の注文を受けて『パラスとアラクネ』を描きました。次の絵です。

この絵を所蔵しているヴァージニア美術館の説明によると、この作品は、フェリペ4世が "狩猟の塔(トーレ・デ・ラ・パラーダ)" を増改築した際に(1636~38頃)ルーベンスに発注した神話画の中の1枚であり、その油彩による下絵です。また研究によると、ルーベンスが受注した "狩猟の塔" の内部装飾画は数10点にのぼり、ルーベンスが下絵をすべて描き、ルーベンスの工房ないしは協力者の画家が制作したようです。これは当時の一般的な制作方法でした。その中の1枚である「パラスとアラクネ」の完成作は現在所在不明ですが、下絵が現存しているというわけです。

当然のことながら、宮廷画家であったベラスケスも "狩猟の塔" の内部装飾画を制作しています。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で引用した『鹿の頭部』もその中の1枚でした。ベラスケスは、ルーベンス(とその工房)作の『パラスとアラクネ』を知っていたと考えられます。この、ルーベンス作『パラスとアラクネ』を見て分かることが2つあります。1つは、オウィディウスの「変身物語」に、

とある、その梭(=杼)で額を打つ直前を描いていることです。つまり「パラスとアラクネの物語」における最も決定的な瞬間を描いた絵です。劇的瞬間をとらえるルーベンスらしい筆だと言えるでしょう。パラスの鉄兜姿も、アラクネの額を梭で打つという "暴力行為" の場面にふさわしいものです。

2つ目は、後方にあるアラクネの織ったタペストリーの柄には牛と女性が描かれていて、明らかに『エウロペの略奪』だと分かることです。ただしティツィアーノ作『エウロペの略奪』の模写ではありません。女性が牛に跨がる格好で乗っているからです。

ベラスケスはこのルーベンスの絵を踏まえ、かつ、タペストリーの柄をルーベンスが模写したティツィアーノ作『エウロペの略奪』にすることで『アラクネの寓話』を描いたというのが「美の巨人たち」で展開されていた説でした。それはルーベンスに対する尊敬の念からであり、さらにはその先人のティツィアーノへの敬愛の念からです。ベラスケスはイタリアに2度も滞在しているし、そもそも当時のスペイン王宮には『エウロペの略奪』を始めとするティツィアーノ作品がいろいろあったわけです。

ではなぜ「ルーベンスの絵を踏まえた」と断言できるのでしょうか。オウィディウス「変身物語」はよく知られた古典であり、教養人ならアラクネとエウロペを結びつけるのは容易なはずです。ベラスケスはルーベンスとは無関係に『アラクネの寓話』を発想したとも十分に考えられる。

しかしここで、ベラスケスがルーベンスを踏まえて『アラクネの寓話』を描いたと考えられる強力な証拠があります。それが『ラス・メニーナス』です。

ラス・メニーナス

『ラス・メニーナス』については、今まで数々の評論がされてきました。このブログでも、

で『ラス・メニーナス』を取り上げましたが、そのテーマは「描かれた人物」「描き方や筆さばき」「空間構成や構図」などでした。それは幾多の評論の一般的な傾向だと思います。しかし、後方の壁にかかっている大きな絵(=画中画)に言及されるのは比較的少ないと思います。

暗くて分かりづらいのですが、研究によると後方の壁の大きな絵のうち、左の方がルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

『ラス・メニーナス』が描かれたのは1656年であり、『アラクネの寓話』は1657年頃に描かれたとされています。つまり『ラス・メニーナス』を描いた時点でベラスケスはルーベンスの『パラスとアラクネ』を意識していたことになります。このような事情を考えると、

との見方が成り立つし、さらにもっと踏み込んで、

とも考えられるわけです。『アラクネの寓話』の制作時期については不明な点もあるので、この最後の言い方が正しいのでしょう。そして、2つの作品の接点になるのがルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

ちなみに、マルコ・カルミナーティ著「ベラスケス ラス・メニーナス」(佐藤 幸広 訳。西村書店 2016)をみると、後方の壁の大きな絵の左側がルーベンスの『パラスとアラクネ』としてあるのに加えて、右側の絵はヤーコブ・ヨルダーンスの『アポロンとパン』だと書いてあります。ヨルダーンスはルーベンスとおなじフランドルの画家で、ルーベンスより16歳年下です。

この右側の絵のテーマもまたギリシャ神話です。"主役" のアポロンはゼウスの息子で、オリンポス12神の一人です。牧畜と予言の神であり、また竪琴の名手で、音楽と文芸の神でもある。そのアポロンと半人半獣の牧神パンが、山の神・トモロスを審判役に音楽競技をする話です。アポロンは竪琴を奏し、パンは笛を吹きます。その結果、トモロスはアポロンの勝ちとしました。しかしその場に居合わせたパンの崇拝者であるプリギアのミダス王は異議を唱えます。それに怒ったアポロンは "堕落した耳" だということで、ミダス王の耳をロバの耳に変えてしまいます。「王様の耳はロバの耳」という話の発端です(ロバの耳になった理由には別バージョンの神話もある)。

ヨルダーンスの絵の登場人物は4人で、左からアポロン、トモロス、パン、ミダス王です。トモロスは勝者のアポロンに月桂樹の冠を授けようとしていて、そのアポロンが異議を唱えたミダス王の耳をロバの耳に変えた瞬間を描いています。ちなみにこの絵もフェリペ4世が増改築した "狩猟の塔" の装飾画でした。

以上のことから、『ラス・メニーナス』の後方壁の2つの画中画には明らかな共通点があることになります。つまり2つの絵とも、

というテーマなのです。ベラスケスは意図的に "そういうテーマの絵" を選んで画中画にしたと考えられます。そして、左側の絵には尊敬するルーベンスを配した ・・・・・・。というような背景からすると『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』はワンセットの作品と考えるのが自然でしょう。

『アラクネの寓話』のテーマ

以上の背景を踏まえて『アラクネの寓話』のテーマを推測すると、どうなるでしょうか。テーマの一つは明らかに「ティツィアーノ → ルーベンス → ベラスケス」という芸術の系譜です。この3人は出身国が違い、また時代も相違していますが、芸術で繋がっている。ベラスケスは偉大な先人2人への敬意と連帯を『アラクネの寓話』で表したのだと考えられます。

もう一つのテーマは、アラクネの物語そのものが示唆するように「神の領域へも挑戦しようとする芸術家の本性」でしょう。それは『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』をワンセットの作品だと考えると鮮明です。『ラス・メニーナス』で描かれた場所はスペイン王宮の中のベラスケスのアトリエであり、画家の自画像があり、王女と国王夫妻(鏡の中)がいて、宮廷の使用人たちがいる。この絵の主題は「宮廷画家としてのベラスケス」でしょう。絵の中のベラスケスは絵の観客をはっきりと見据えています。

それに対して『アラクネの寓話』は「芸術を突き詰めるベラスケス」です。後景はルーベンスを踏まえていて、機織り競争直後のシーンを描いています。しかし前景はパラスとアラクネの "運命の死闘" であり、ここにこそ絵の主題があります。つまり、身の破滅を省みずに最高のタペストリーを織ったアラクネのように、ベラスケスはここに技量の粋を盛り込んだ。そのことは前景の細部を順に見ていくとわかります。そして後景でこの絵が『アラクネの寓話』だと明らかにして、絵のテーマを示唆した。

この絵で最も強い光が当たっているのは、前景の右手の女性と後景の中央の人物 、つまり2人のアラクネです。後景のアラクネはまるで劇の主役のようにハイライトが当たっていて、絵のテーマを示しているようです。その "主役" のアラクネの右の方、一人だけ正面を見ている人物がいます。パラス(=アテネ)の周辺に配置されたこの女性はムーサ(英語ではミューズ)の一人に違いありません。ミューズは芸術の霊感をもたらす女神であり、この絵においては "芸術の擬人化"、ないしは "芸術そのもの" でしょう。このミューズは「この絵の意味が分かりますか ?」と、絵の鑑賞者に問いかけているように見えます。そして、その問いかけの答えは「芸術家の魂」なのだと思います。

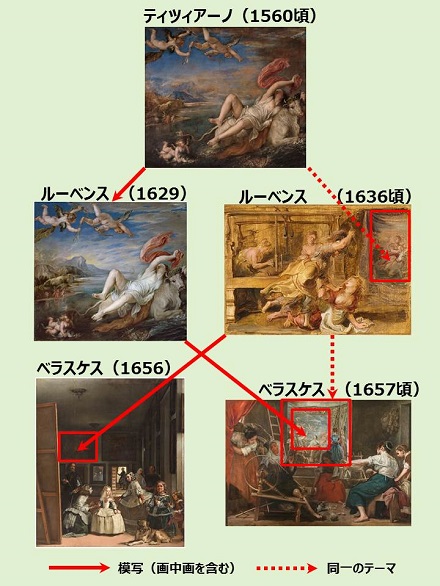

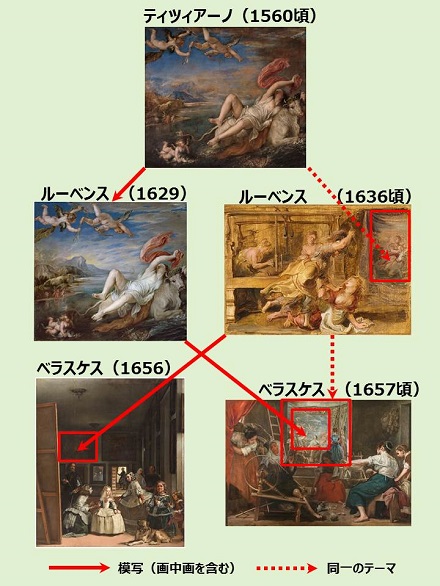

関連する5枚の絵

ここで、今までの話に登場した、

の5作品を、上から下へ、左から右へと年代が進むように配置し、その関係を矢印で表すと次のようになるでしょう。5枚の絵を結びつけているのが(= 5枚の絵すべてに関係するのが)、ギリシャ神話の「アラクネの物語」です。

「美の巨人たち」のナレーションでは、『アラクネの寓話』を画家の最高傑作だとする人もいるとのことでした。確かにそうかもしれません。絵画技法、テーマ、企みに満ちた構成、制作時期から考えて、この絵がベラスケスの到達点だという評価は正当だと思います。

|

ルーベンスによる『エウロパの略奪』の模写は No.263 に引用したので、今回はもう一つの『織り女たち』を取り上げます。前回と同じく中野京子さんの解説から始めます。

ベラスケス『織り女たち』

|

|

ディエゴ・ベラスケス 「アラクネの寓話(織り女たち)」(1657頃) |

|

(220cm × 289cm) プラド美術館 |

|

「ベラスケスの筆さばきの超絶技巧」とありますが、糸を巻き取っている右手前の女性の "左手指先の表現" も付け加えていいでしょう。糸車と同じく "動体描写" というのでしょうか、あえてぼやっとしか描かれていません。

超絶技巧はその通りですが、よく見るとこの絵は変です。後景の "舞台" のようなところに鉄兜をかぶった女性がいます。王立タペストリー工場ならこんな鉄兜の女性はいないはずです。しかも女性は右手を振り上げている。何のポーズでしょうか。またその女性の手前にはチェロのような楽器が描かれ、さらにその手前の左、"舞台" の下あたりには梯子が立て掛けてある。チェロも梯子もタペストリー工場には相応しくないアイテムです。

スペインの研究者の発見の通り、実はこの絵はギリシャ神話における「女神・パラスとアラクネの物語」を描いているのです。その物語を以下に引用します。まず、パラスのことからです。

女神・パラス

女神・パラスと書きましたが、パラスは女神・アテネのことで、ローマ神話ではミネルヴァです。そのアテネは、知恵・学問・工芸・医療の神であると同時に、戦いの神です。なぜ "学芸の神" が "戦いの神" なのかが分かりにくいのですが、女神・アテネはアテナイを含む数都市の護り神です。都市を護るためには戦わなければならない、そういう理屈です。そのアテナの別名がパラスで、パラス・アテナという形で "添え名" としても使われます。その由来の一説を中野京子さんが別の本に書いていました。

|

グスタフ・クリムトが武具で身を固めた迫力満点の女神の姿を描いていますが、その絵の題名は『パラス・アテナ』です。

オウィディウス「変身物語」

そこで「パラスとアラクネの物語」です。古代ローマの詩人、オウィディウス(B.C.43 - A.D.18)「変身物語」はギリシャ神話の "原典" の一つですが、アラクネの物語が語られています。その話の始めの方に次のような記述があります。以下の「女神」とはもちろんパラス = ミネルヴァです。原文に下線はありません。

|

|

話を続けますと、パラスは老婆に変身してアラクネのもとを訪れます。そして「年の功ということもある。わたしの忠告を無にしてはならないよ。世に機織りの高名を求めるのもよい。が、女神には一歩を譲らなければ!」と忠告します。パラスはアラクネを破滅させるつもりだったと物語の最初にあるのですが、この忠告は "改心の最後のチャンス" を与えたということでしょう。しかしアラクネは聞き入れません。

|

こうしてパラスとアラクネの、運命の "機織り競技" が開始されます。パラスが織った柄は、ユピテル(=ゼウス)を中心にアクロポリスの丘にいる12の神々であり、パラスがネプトゥーヌス(= ポセイドン)との争いに勝って、自分の名前が都市名(つまり、アテナイ)になったシーンを描きました。そして四隅には念を押すように、神に反抗して罰をうけた者たちの姿を織り込みました。それに対してアラクネは何を織ったのか。「変身物語」の記述が以下です。

|

まるで "ゼウスの悪行一覧" のような織り柄で、神(ゼウス)がいかに人間を騙したかを織り込んでいます。しかし「変身物語」の記述はこれだけでは終わりません。さらに、ネプトゥーヌス(= ポセイドン)、アポロン、バッコス、サトゥルヌスの "不良行為" が織り込まれたとあります。この織り柄にパラス(ミネルウァ女神)は怒ります。

|

パラスはアラクネに魔法の草の汁をふりかけ、蜘蛛の姿に変えます。そこで話は終わります。

補足しますと、上の引用で "梭" となっているのは、"杼" という漢字をあてることが多く、織機で横糸を交互に通すための木製の道具です。左右同型の舟形をしていて、中央にある横棒に横糸を結びつけて使います。

これは不思議な物語です。神と争っても人間に勝ち目はなく破滅が待っているだけなのに、アラクネはパラスへの挑発を繰り返します。

| 地元のリュディアでアラクネは、自分の機織りの腕はパラスより上で、パラスと勝負したいと言いふらした。 | |

| 訪れた老婆に蔑むような言葉を投げつけ、なぜパラスは自分と直接勝負しないのかと挑発した。 | |

| パラスとの機織り競争になったとき、ゼウスを中心とする "神々の非行" の柄を織り込んだ。 |

などです。パラスは老婆に変身してアラクネを諭すことで改心の "最後のチャンス" を与えるわけですが、アラクネは完全に無視してしまいます。こうなると、その後のストーリーで明らかなように、"機織り競技" で勝とうが負けようがアラクネには破滅が待っているだけです。

しかし考えてみると、これは「動物起源譚」の一種なのですね。アラクネは "蜘蛛の擬人化" です。古代の人は蜘蛛が精緻な巣を作ることを観察して驚いたのでしょう。何も古代人だけではありません。現代の我々が見ても、蜘蛛が巣を作る過程とそれが獲物を捕らえる "しかけ" を知るとビックリです。古代ギリシャ人がそんな蜘蛛の起源として "学芸の神をも凌駕する機織りの名手" を仮定する ・・・・・・。いかにもありうる起源譚だと思います。それが「不思議な物語」になったのだと想定できます。

もちろん、起源譚という以前に「寓話」として考えると「傲慢は身の破滅を招く」というのが、誰もが考えるシンプルな教訓でしょう。これに類するギリシャ神話は、ほかにも「アポロンに音楽競技を挑んだマルシュアス」がありました。「傲慢は身の破滅」的な話はイソップ寓話にもあるし、日本の民話にもあります。世界共通の寓話のパターンでしょう。・・・・・・ とは言うものの、アラクネの物語をよく読むと次の2点が分かります。

| 結局、機織りの技量はパラスよりアラクネの方が上で、それがさらにパラスの怒りをかったと読み取れる。 | |

| アラクネは自ら死を選んだ。 |

の2点です。この2点が、よくある「傲慢は身の破滅的な寓話」と違うところです。これを考えると、アラクネは命を賭けて自らの機織り技術が最高のものであることを証明したとの解釈も可能なのです。

アラクネの寓話

本題のベラスケスの『アラクネの寓話』です。少々長いですが、中野さんによるこの絵の解説を以下に引用します。

|

中野さんは後景の "舞台" の様子を「素人芝居」と書いていますが、ピッタリの言葉だと思います。前景だけをとると「パラスとアラクネ」を描いた神話画、後景はその「パラスとアラクネ」を舞台で演じるアマチュア演劇グループという感じなのです。一つ世界に別の世界が "入れ子" になっていて、その2つの世界の雰囲気がかなり違うという構図です。

引用の最後の方に「アラクネが織ったテーマの一つがエウロペの略奪」とあり、この記述は正確なのですが、オウィディウスの「変身物語」のパラスとアラクネの物語で、最初に詳しく記述されている織物のテーマは「エウロペの略奪」です(上の方の「変身物語」の引用参照)。それに、No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」で書いたように、ティツィアーノ作『エウロペの略奪』はベラスケスの時代にはスペイン王宮にあったわけです。タペストリーの絵柄は是非とも『エウロペの略奪』でなくてはならない。

古典を知っている教養人なら「アラクネ」→「エウロペ」の連想はすぐに働いたに違いないのです。いや、話は逆かも知れません。ベラスケスはスペイン王宮にあった「エウロペ」を見て「アラクネ」への連想が働いた。その方があり得たでしょう。

No.263 で触れたように、ティツィアーノはオウィディウスの「変身物語」に基づく7枚の連作絵画 "ポエジア" をスペイン王家からの注文で描き、その中の1枚が『エウロペの略奪』でした。当時の宮廷人は "ポエジア" に何が描かれているのかがすぐに分かったはずだし、ティツィアーノも「すぐに分かる」ことを想定して描いたはずです。「変身物語」は王侯・貴族や宮廷人の "一般教養" であったに違いないのです。

しかし、ここで話が広がります。実は「エウロペ」と「アラクネ」を結びつけた絵を、ベラスケス以前にルーベンスが描いているのです。それは、ベラスケスが仕えたスペイン王・フェリペ4世の注文によるものでした。

ルーベンス

2012年7月7日のTV東京の「美の巨人たち」で『アラクネの寓話』が取り上げられました。そこで展開されたのは『アラクネの寓話』にはルーベンスが隠されているという説です。

No.230「消えたベラスケス(1)」の『ヴィラ・メディチの庭園』の項に書いたのですが、1628年から29年にかけてフランドルの画家・ルーベンスがスペイン宮廷を訪れて8ヶ月間滞在し、30枚もの絵画を制作しました。そのルーベンスはベラスケスに「ローマに行き、芸術の都をその目で確かめてくるように」とアドバイスしました。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」のルーベンスの項に書いたように、ルーベンスは1608年から8年間もイタリアに滞在し(23歳~31歳)、数々の美術品を見て廻り、絵の制作と研鑽に励みました。ルーベンスは自分の画家としての原点がイタリアにあると自覚していたに違いありません。それがベラスケスへのアドバイスになった。

スペイン王宮を訪れたとき、ルーベンスはヨーロッパ随一の大画家で(51歳頃)、ベラスケスは若手の宮廷画家です(29歳頃)。ベラスケスはこの大先輩と芸術上の交流をしたはずです。事実、ベラスケスの第1回目のイタリア滞在は、ルーベンスがスペイン宮廷を去ってからわずか2ヶ月後からで(No.230 参照)、ベラスケスは尊敬する先輩の "アドバイス" を即刻実行に移したことがわかります。

そのルーベンスがスペイン王宮滞在中に制作した絵画の中の一点が、ティツィアーノの『エウロパの略奪』の模写です(No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」に、ティツィアーノ作品とともに画像を掲載)。宮廷画家のベラスケスはこの模写の制作過程も見ていたに違いありません。見ていないとか、知らなかったと考える方が不自然です。

本題の『アラクネの寓話』ですが、ルーベンスはスペイン滞在の数年後にベラスケスの主人であるフェリペ4世の注文を受けて『パラスとアラクネ』を描きました。次の絵です。

|

|

ピーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640) 「パラスとアラクネ」(1636/37) |

|

(27cm × 38cm) ヴァージニア美術館(米) |

この絵を所蔵しているヴァージニア美術館の説明によると、この作品は、フェリペ4世が "狩猟の塔(トーレ・デ・ラ・パラーダ)" を増改築した際に(1636~38頃)ルーベンスに発注した神話画の中の1枚であり、その油彩による下絵です。また研究によると、ルーベンスが受注した "狩猟の塔" の内部装飾画は数10点にのぼり、ルーベンスが下絵をすべて描き、ルーベンスの工房ないしは協力者の画家が制作したようです。これは当時の一般的な制作方法でした。その中の1枚である「パラスとアラクネ」の完成作は現在所在不明ですが、下絵が現存しているというわけです。

当然のことながら、宮廷画家であったベラスケスも "狩猟の塔" の内部装飾画を制作しています。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で引用した『鹿の頭部』もその中の1枚でした。ベラスケスは、ルーベンス(とその工房)作の『パラスとアラクネ』を知っていたと考えられます。この、ルーベンス作『パラスとアラクネ』を見て分かることが2つあります。1つは、オウィディウスの「変身物語」に、

(パラスは)手にしていたキュトロス産の黄楊の梭で、三度、四度と、アラクネの額を打った。

とある、その梭(=杼)で額を打つ直前を描いていることです。つまり「パラスとアラクネの物語」における最も決定的な瞬間を描いた絵です。劇的瞬間をとらえるルーベンスらしい筆だと言えるでしょう。パラスの鉄兜姿も、アラクネの額を梭で打つという "暴力行為" の場面にふさわしいものです。

2つ目は、後方にあるアラクネの織ったタペストリーの柄には牛と女性が描かれていて、明らかに『エウロペの略奪』だと分かることです。ただしティツィアーノ作『エウロペの略奪』の模写ではありません。女性が牛に跨がる格好で乗っているからです。

ベラスケスはこのルーベンスの絵を踏まえ、かつ、タペストリーの柄をルーベンスが模写したティツィアーノ作『エウロペの略奪』にすることで『アラクネの寓話』を描いたというのが「美の巨人たち」で展開されていた説でした。それはルーベンスに対する尊敬の念からであり、さらにはその先人のティツィアーノへの敬愛の念からです。ベラスケスはイタリアに2度も滞在しているし、そもそも当時のスペイン王宮には『エウロペの略奪』を始めとするティツィアーノ作品がいろいろあったわけです。

ではなぜ「ルーベンスの絵を踏まえた」と断言できるのでしょうか。オウィディウス「変身物語」はよく知られた古典であり、教養人ならアラクネとエウロペを結びつけるのは容易なはずです。ベラスケスはルーベンスとは無関係に『アラクネの寓話』を発想したとも十分に考えられる。

しかしここで、ベラスケスがルーベンスを踏まえて『アラクネの寓話』を描いたと考えられる強力な証拠があります。それが『ラス・メニーナス』です。

ラス・メニーナス

『ラス・メニーナス』については、今まで数々の評論がされてきました。このブログでも、

No. 19 - ベラスケスの「怖い絵」

No. 36 - ベラスケスへのオマージュ

No. 45 - ベラスケスの十字の謎

No. 63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」

No.231 - 消えたベラスケス(2)

No. 36 - ベラスケスへのオマージュ

No. 45 - ベラスケスの十字の謎

No. 63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」

No.231 - 消えたベラスケス(2)

で『ラス・メニーナス』を取り上げましたが、そのテーマは「描かれた人物」「描き方や筆さばき」「空間構成や構図」などでした。それは幾多の評論の一般的な傾向だと思います。しかし、後方の壁にかかっている大きな絵(=画中画)に言及されるのは比較的少ないと思います。

|

|

ベラスケス 「ラス・メニーナス」(1656) |

|

プラド美術館 |

暗くて分かりづらいのですが、研究によると後方の壁の大きな絵のうち、左の方がルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

|

|

「ラス・メニーナス」の画中画 |

|

後方の壁にある大きな絵の左の方。ルーベンスの「パラスとアラクネ」の、パラスが振り上げた右腕がうっすらとわかる。 |

『ラス・メニーナス』が描かれたのは1656年であり、『アラクネの寓話』は1657年頃に描かれたとされています。つまり『ラス・メニーナス』を描いた時点でベラスケスはルーベンスの『パラスとアラクネ』を意識していたことになります。このような事情を考えると、

ベラスケスは『ラス・メニーナス』で『アラクネの寓話』を予告した。あるいは、『アラクネの寓話』は『ラス・メニーナス』の続編である。

との見方が成り立つし、さらにもっと踏み込んで、

『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』はワンセットの作品である。

とも考えられるわけです。『アラクネの寓話』の制作時期については不明な点もあるので、この最後の言い方が正しいのでしょう。そして、2つの作品の接点になるのがルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

ちなみに、マルコ・カルミナーティ著「ベラスケス ラス・メニーナス」(佐藤 幸広 訳。西村書店 2016)をみると、後方の壁の大きな絵の左側がルーベンスの『パラスとアラクネ』としてあるのに加えて、右側の絵はヤーコブ・ヨルダーンスの『アポロンとパン』だと書いてあります。ヨルダーンスはルーベンスとおなじフランドルの画家で、ルーベンスより16歳年下です。

|

|

ヤーコブ・ヨルダーンス(1593-1678) 「アポロンとパン」(1636/38) |

|

(180cm × 270cm) プラド美術館 |

この右側の絵のテーマもまたギリシャ神話です。"主役" のアポロンはゼウスの息子で、オリンポス12神の一人です。牧畜と予言の神であり、また竪琴の名手で、音楽と文芸の神でもある。そのアポロンと半人半獣の牧神パンが、山の神・トモロスを審判役に音楽競技をする話です。アポロンは竪琴を奏し、パンは笛を吹きます。その結果、トモロスはアポロンの勝ちとしました。しかしその場に居合わせたパンの崇拝者であるプリギアのミダス王は異議を唱えます。それに怒ったアポロンは "堕落した耳" だということで、ミダス王の耳をロバの耳に変えてしまいます。「王様の耳はロバの耳」という話の発端です(ロバの耳になった理由には別バージョンの神話もある)。

ヨルダーンスの絵の登場人物は4人で、左からアポロン、トモロス、パン、ミダス王です。トモロスは勝者のアポロンに月桂樹の冠を授けようとしていて、そのアポロンが異議を唱えたミダス王の耳をロバの耳に変えた瞬間を描いています。ちなみにこの絵もフェリペ4世が増改築した "狩猟の塔" の装飾画でした。

以上のことから、『ラス・メニーナス』の後方壁の2つの画中画には明らかな共通点があることになります。つまり2つの絵とも、

技能の神が、その技能の名手である他の誰か(人間、半人半獣)と競技をする

というテーマなのです。ベラスケスは意図的に "そういうテーマの絵" を選んで画中画にしたと考えられます。そして、左側の絵には尊敬するルーベンスを配した ・・・・・・。というような背景からすると『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』はワンセットの作品と考えるのが自然でしょう。

『アラクネの寓話』のテーマ

以上の背景を踏まえて『アラクネの寓話』のテーマを推測すると、どうなるでしょうか。テーマの一つは明らかに「ティツィアーノ → ルーベンス → ベラスケス」という芸術の系譜です。この3人は出身国が違い、また時代も相違していますが、芸術で繋がっている。ベラスケスは偉大な先人2人への敬意と連帯を『アラクネの寓話』で表したのだと考えられます。

もう一つのテーマは、アラクネの物語そのものが示唆するように「神の領域へも挑戦しようとする芸術家の本性」でしょう。それは『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』をワンセットの作品だと考えると鮮明です。『ラス・メニーナス』で描かれた場所はスペイン王宮の中のベラスケスのアトリエであり、画家の自画像があり、王女と国王夫妻(鏡の中)がいて、宮廷の使用人たちがいる。この絵の主題は「宮廷画家としてのベラスケス」でしょう。絵の中のベラスケスは絵の観客をはっきりと見据えています。

それに対して『アラクネの寓話』は「芸術を突き詰めるベラスケス」です。後景はルーベンスを踏まえていて、機織り競争直後のシーンを描いています。しかし前景はパラスとアラクネの "運命の死闘" であり、ここにこそ絵の主題があります。つまり、身の破滅を省みずに最高のタペストリーを織ったアラクネのように、ベラスケスはここに技量の粋を盛り込んだ。そのことは前景の細部を順に見ていくとわかります。そして後景でこの絵が『アラクネの寓話』だと明らかにして、絵のテーマを示唆した。

この絵で最も強い光が当たっているのは、前景の右手の女性と後景の中央の人物 、つまり2人のアラクネです。後景のアラクネはまるで劇の主役のようにハイライトが当たっていて、絵のテーマを示しているようです。その "主役" のアラクネの右の方、一人だけ正面を見ている人物がいます。パラス(=アテネ)の周辺に配置されたこの女性はムーサ(英語ではミューズ)の一人に違いありません。ミューズは芸術の霊感をもたらす女神であり、この絵においては "芸術の擬人化"、ないしは "芸術そのもの" でしょう。このミューズは「この絵の意味が分かりますか ?」と、絵の鑑賞者に問いかけているように見えます。そして、その問いかけの答えは「芸術家の魂」なのだと思います。

関連する5枚の絵

ここで、今までの話に登場した、

| 『エウロペの略奪』 | |

| 『エウロペの略奪(模写)』 | |

| 『パラスとアラクネ(下絵)』 | |

| 『ラス・メニーナス』 | |

| 『アラクネの寓話』 |

の5作品を、上から下へ、左から右へと年代が進むように配置し、その関係を矢印で表すと次のようになるでしょう。5枚の絵を結びつけているのが(= 5枚の絵すべてに関係するのが)、ギリシャ神話の「アラクネの物語」です。

「美の巨人たち」のナレーションでは、『アラクネの寓話』を画家の最高傑作だとする人もいるとのことでした。確かにそうかもしれません。絵画技法、テーマ、企みに満ちた構成、制作時期から考えて、この絵がベラスケスの到達点だという評価は正当だと思います。

2019-08-02 17:29

nice!(1)