No.364 - 言語の本質 [本]

No.344「算数文章題が解けない子どもたち」で、慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏の同名の著作を紹介しました(著者は他に6名)。今回は、その今井氏が名古屋大学准教授の秋田喜美氏(言語心理学者)と執筆した『言語の本質 - ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書 2023。以下、"本書")を是非紹介したいと思います。共同執筆ですが、全体の核の部分は今井氏によるようです。

言うまでもなく、言語は極めて複雑なシステムです。それを、全くのゼロ(=赤ちゃん)から始まってヒトはどのように習得していくのか。本書はそのプロセスの解明を通して、言語の本質に迫ろうとしています。それは明らかに「ヒトとは何か」に通じます。

"言語の本質" とか "言葉とは何か" は、過去100年以上、世界の言語学者、人類学者、心理学者などが追求してきたものです。本書はその "壮大な" テーマを扱った本です。大風呂敷を広げた題名と思えるし、しかも新書版で約280ページというコンパクトさです。大丈夫なのか、見かけ倒しにならないのか、と疑ってしまいます。

しかし実際に読んでみると「言語の本質」というタイトルに恥じない出来映えの本だと思いました。読む立場としても幾多の発見があり、また個々の論旨の納得性も高い。以下に、内容の "さわり" を紹介します。

AI研究者との対話

本書で展開されている著者の問題意識のきっかけが、今井氏による「あとがき」に記されています。その部分を引用すると次の通りです。

少々意外なのですが、今井氏の問題意識の発端(の重要な点)は人工知能(AI)研究者との交流だったのですね。本書には、今井氏が自著の『ことばと思考』の冒頭部分を ChatGPT に英訳させた例が載っていて、今井氏は「ほとんど完璧」と書いています。しかし ChatGPT とヒトとの言葉の認識のあり方は全く違っていて、その違いも本書のテーマと結びついています。こういった記述は、今井氏の AI への関心が窺えます。

上の引用のキーワードは「記号接地(symbol grounding)」です。記号接地とは、記号(言語の場合は音の塊・並び)が人間の身体感覚(視覚、聴覚、触覚、心理感覚、・・・・・・ など)と結びつくことを言います。これが言語習得の第一歩だとするのが、本書の第1の主題です。それがオノマトペを例に説明されています。

オノマトペ

オノマトペとは、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語(=「ワクワク」「ドキドキ」などの内的感覚・感情を表す語)の総称です。重複形が多いが、そればかりではありません(笑顔を表す擬態語に「ニコニコ」と「ニコッ」がある例)。オノマトペは、

感覚イメージを写し取る記号

と定義できます。ここでのキーワードは、まず「感覚」(視覚、聴覚、触覚、味覚など)です。オノマトペは、形容詞などと同じく "感覚" を表す言葉です。しかし形容詞には感覚("美しい")と、感覚ではないもの("正しい" などの理性的判断)の両方がありますが、感覚ではないオノマトペは考えにくい。"感覚" ではなく "感覚イメージ" と定義してあるのは、擬態語や擬情語を想定しているのでしょう。

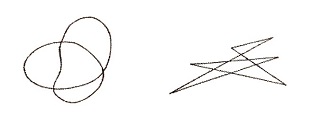

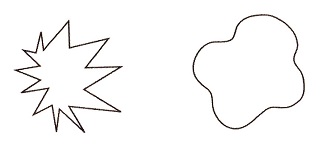

もう一つのキーワードは「写し取る」です。表すもの(記号)と、それによって表されるものに類似性があるとき、その記号を「アイコン」と呼びます。アイコンは主として視覚によるもので、たとえばコンピュータ画面のゴミ箱のアイコンや、一般的に使われる笑顔のアイコン( ☺ )は、世界のだれが見てもゴミ箱や笑顔と見えます。

オノマトペもアイコンのように、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性がある(=模倣性があると感じられる)記号です。このことを本書では "アイコン性" がある、と表現しています。"アイコン" ではなく "アイコン性" としてあるのは、視覚によるアイコンとは違って発音で "写し取る" ため、模倣性に限界があるからです。また、音による模倣は、言語体系がもつ母音・子音のバリエーションや音韻体系に大きく影響されます。アイコン、オノマトペ、オノマトペ以外の言葉の3つを対比させると、次のようになります。

音象徴

オノマトペを考える上で重要なことは、そもそも発音における "音" がアイコン性を帯びていることです。これを「音象徴」と言います。たとえば、清音と濁音の音象徴です。「コロコロ」より「ゴロゴロ」の方が大きくて重いものが転がる様子を表します。「サラサラ」より「ザラザラ」の方が荒くて不快な手触りを示す。「トントン」より「ドンドン」の方が、強い打撃が出すより大きな音を模倣します。g や z や d のような濁音は程度が大きいことを表し、またマイナスのニュアンスが伴いやすい音です。

母音の "あ" と "い" の音象徴もあります。打撃を表「パン」は平手でたたく感じで「ピン」は人差し指で弾くイメージであり、「パン」の方の打撃が大きい。水が飛び散る様子の「パチャパシャ」と「ピチャピチャ」も、「パチャパシャ」の方が飛び散る程度は大きいわけです。"あ" は大きいイメージと結びつき、"い" は小さいイメージと結びつきます。これは、発音のときの口腔の大きさに違いに起因します。

さらに、阻害音(p, t, k, s, d, g, z などの子音が入った音)は、硬く、尖って、角張ったイメージであり、共鳴音(m, n, y, r, w などの子音)は、柔らかく、なめらかで、丸っこい印象と結びつきます。この例として、次の図1を示して、

との質問をすると、多くの言語の多くの話者は「左側がマルマ」と答えます。

音象徴は、言語習得以前の赤ちゃんでも認められます。チリで行われた生後4ヶ月の赤ちゃんの実験では、親の膝の上に乗せられた赤ちゃんに、丸、楕円、四角、三角のどれかの図形を、大小をペアにしてスクリーン上に表示します。と同時に、様々な発音(音)を聞かせます。赤ちゃんの視線検知をすると、a を含む音を聞いたときは大きな図形の方を、i を含む音を聞いたときは小さな図形の方を見ることが分かりました。言語経験がほとんどない赤ちゃんですら、母音と図形大きさの関係に気づいているのです。

マルマとタケテの音象徴や、a と i の音象徴は、母語によらない共通性があります。しかし、ほとんどの音象徴は言語により個別です。たとえば、日本語においてカ行とタ行を含むオノマトペ、「カタカタ」「コトコト」「カチカチ」「コツコツ」は、いずれも硬いモノ同士の衝突音を表します。つまり、タ(t)、ト(t)、チ(ch)、ツ(ts)の子音が、音象徴で同じ意味と結びついている。

しかしこれは日本語ならではの音象徴です。たとえば英語では、titter は "忍び笑い"、chitter は "鳥のさえずり" で、t と ch が違う音象徴をもっています。

音がアイコン性をもつのが音象徴です。そしてアイコン性をもつ音の連なり=言葉がオノマトペであり、オノマトペが高度に発達した日本語や韓国語では、オノマトペこそ "身体で感じる感覚イメージを写し取る言葉" なのです。

言語の習得過程(1)

幼児の言語環境はオノマトペにあふれています。0歳児向けの絵本はオノマトペだけだし、0歳児・1歳児に対する親の語りかけもオノマトペが多用されます。そして2歳児以降になると、文や単語を修飾するオノマトペが増える。

そのオノマトペの発端が「音象徴」です。乳幼児は音象徴が認識できるかを著者が実験した結果が本書に書かれています。どうやって調べるのかというと、脳波の「N400 反応」をみます。

言葉を覚えたての1歳過ぎの幼児に知っている単語を聞かせ、同時にモノを見せたとき、単語とモノが合っているときと、単語とモノが違っているときでは脳波の反応が違います。たとえば、「イヌ」という音なのに絵はネコだとすると、音の始まりから400~500ミリ秒たったところで、脳の左右半球の真ん中付近の電位が下がります。これは大人でも単語と提示内容が不整合の場合にみられる反応で、N400反応と呼ばれています(N は Negative、400 は 400ミリ秒の意味)。

著者は、N400反応を利用して、言語習得前の生後11ヶ月の赤ちゃんのN400反応を調べました。次のような図形を用いた「モマ・キピ」実験です。

このように、ヒトの脳は音と対象の意味付けを生まれつき自然に行っています。これが、言葉の音(=記号)が身体に接地する第一歩になるのではないかというのが著者の意見です。

このことは、音の連なり(単語)にも意味があるという洞察につながります。さらには、対象それぞれに名前があるという "偉大な洞察" につながっていきます。

一般に、言葉の音からその意味を推測することはできません。「サカナ」という音の連なりは "魚" と何の関連性もありません。しかし、オノマトペは違います。「トントン」「ドンドン」(打撃音)や、「チョコチョコ」「ノシノシ」(歩く様子)などは、音が意味とつながっています。仮に「チョカチョカ」「ノスノス」とういう、現実には使われない "オノマトペ" を想定してみても、それが表す歩く様子は「チョコチョコ」「ノシノシ」と同じと感じられる。これは「サカナ」を「サカノ」にすると全く意味がとれなくなるのとは大違いです。

対象それぞれに名前があるというのは "偉大な洞察" だということを、著者はヘレン・ケラーのエピソードを引いて説明しています。

「ノスノス」実験

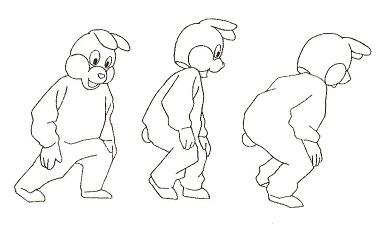

しかし、「対象それぞれに名前がある」という洞察から「語彙爆発」に向かうのは単純なことではありません。単純ではない一つの理由は、音の連なり(=言葉)で対象を説明されたとしても、その言葉が対象の「形」なのか「色」なのか「動作」なのかが曖昧だからです。実はここでも、感覚イメージを写し取るオノマトペが役だちます。著者は、3歳ぐらいの幼児に次の絵(図3)を見てせて動詞(=実際には使われない仮想的な動詞)を教える実験を紹介しています。

「ノスノス」は、人物を表すのではなく、動き(たとえば歩く)を表すのでもなく、動き方を表すのだと感覚的に分かるのです。このように、感覚と音が対応すると感じられる(アイコン性がある)オノマトペは言語学習の足場となり、手掛かりになるのです。

記号接地

もちろん、アイコン性のある言葉は言語学習の足場であって、最初の手掛かりに過ぎません。しかし言語という記号体系が意味を持つためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければなりません。このことを指摘した認知科学者のハルナッドは、大人が中国語を学ぶ例をげて次のように説明しています。

辞書の定義だけから言葉の意味を理解しようとするのは、一度も地面に接地することなく「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーラウンドに乗っているようなものです。

その一方で、永遠に回り続けるメリーゴーラウンドを回避するためには、すべての言葉が身体感覚と接地している必要は全くありません。身体感覚とつながる言葉をある程度のボリュームで持っていれば、それらの言葉を組み合わせたり、それらとの対比や、また比喩や連想によって、直接の身体経験がなくても身体に接地したものとして言葉を覚えていくことができるのです。

身体感覚に接地する代表が音象徴であり、オノマトペですが、一般語にも音と意味の繋がりを感じるものがあることに注意すべきです。たとえば「かたい」「やわらかい」はオノマトペではありません。しかし「かたい」の k、t は硬い印象を与える音象徴があり(阻害音)、「やわらかい」は柔らかい印象の音象徴があります(共鳴音)。

「おおきい」「ちいさい」も同様で、大きい印象を与える "o" の長母音と、小さい印象を与える "i" が先頭音にあります。言葉を覚えたての幼児に親が絵本を読んで聞かせるとき、これらの言葉をどういう風に(大袈裟に)発音するかを想像してみたら、それは明確でしょう。

また「たたく(叩く)」「ふく(吹く)」「すう(吸う)」はオノマトペではありませんが、オノマトペの歴史研究によると、これらは「タッタッ」「フー」「スー」という擬音語に、古語における動詞化のための接尾辞「く」をつけたものです。「ひよこ」も、「ヒヨヒヨ」という擬音語に、可愛いものを表す接尾辞「こ」をつけたものです(「ワンコ」「ニャンコ」と同じ原理)。

こういった "隠れたオノマトペ" は非常にたくさんあり、"記号接地" の一助になっていると考えられます。また、このあたりはオノマトペが発達していない英語にも当てはまります。日本語なら「オノマトペ + 動詞」で表現するところを、英語では1語の動詞で表すのが一般的です。たとえば、英語の「話す・言う」ジャンルの言葉に、

などがありますが、これらは cha と チャにみられるように音象徴があります。

しかし、音象徴やオノマトペなどのアイコン性がある言葉があったとしても、基本的に言語は恣意的な記号の体系です。「日本国語大辞典」の見出し語は約50万語ですが、「日本語オノマトペ辞典」は、方言、古語を含んで 4500語です。多めに見積もったとしても、オノマトペは言葉の 1% に過ぎません。言語を習得するためには身体感覚とつながっているオノマトペから離れる必要があります。

そもそも言葉は抽象的で、記号とそれが表すものの関係は全く恣意的です。この恣意的な記号の膨大な体系をどうやって習得していくのか、それが本書の第2の主題です。

言語の習得過程(2)

子どもが言語を習得していく過程を観察すると「過剰一般化」の例がよくあります。具体的には、

の2つを学んだ子どもが、

事例がありました。「開ける」は多くの子どもが過剰一般化する有名な動詞です。上の例では子どもが "自分の欲しいモノや場所にアクセスしたいとき「あけて」と言えばよい" と過剰一般化したわけです。それは残念ながら、ミカンでは間違いになる(日本語環境では)。

英語の open も、多くの子どもが過剰一般化します。明かりやテレビをつけるときも "open" という子が多い。しかし中国語ではそれで正解です。中国語の「開」は、日本語の開けると同じ意味に加えて、電気をつけたり、パソコンのスイッチを入れたり、車を運転することにも使うからです(その "開" の意味の一部は漢字を通して日本語に入り、開始、開会、開業、開店、開校、開港、などと使われています。さすがに開車とは言いませんが)。

過剰一般化はあくまで "過剰" なので、子どもの暮らす言語環境では間違いです。しかし子どもは推論しているのです。みかんを剥くことも「あける」だろうと ・・・・・・。みかんの場合は間違いなので、親から「そういうときは、"むいて" と言うのよ」と直されるでしょう。しかしオモチャ箱のフタなら「あける」は正しいので、親は子どもの要望にそのまま応える。そのようにして子どもは言葉を覚えていく。

推論をするから過剰一般化が起きます。キーワードは "推論" であり、学習は丸暗記ではなく推論というステップを経たものなのです。その推論にもいろいろなタイプがありますが、言語習得の鍵となるのは「アブダクション推論」です。

アブダクション推論

論理学における推論は、一般には「演繹推論」と「帰納推論」ですが、アメリカの哲学者・パースはこれに加えて「アブダクション推論」を提唱しました。アブダクション推論は「仮説形成推論」とも言います。この3つの違いを本書での例で説明すると次の通りです(言い方を少々変えました)。

演繹推論

帰納推論

アブダクション推論

もちろん、常に正しい答えになるのは演繹推論だけです。しかし演繹推論は新しい知識を生みません。新しい知識を創造する(可能性がある)のは帰納推論とアブダクション推論です。

帰納推論は観察した事例での現象や性質が、その事例が属する集合の全体でも見い出されるとする推論です。つまり、部分を観察して全体に一般化する推論です。従って生み出される知識(= 一般化され普遍化された知識)は、部分としては既に観察されているものであり、とりたてて新しいものではありません。

それに対してアブダクション推論は、観察データを説明するための仮説を形成する推論です。この推論では、直接には観察できない何かを仮定し、直接観察したものとは違う種類の何かを推論します。従って、仮説が正しければ従来なかった新しい知識を獲得できます。上の例のアブダクション推論を分析すると、そもそも、

という仮説形成ができる理由は、もし A が正しいとすると、演繹推論(=常に正しい推論)によって、

が成り立つからです。つまり A → B を理解した上で、B から A を推論している(B → A)。アブダクション推論が「逆行推論」とも呼ばれるゆえんです。もちろん、A → B は常に正しいのですが、その反対の B → A が常に正しいわけではありません。従って A はあくまで「仮説」であって、仮説には検証が必要です。その検証をパスすると新知識の獲得になる。こういった類の推論がアブダクション推論 = 仮説形成推論です。

仮説形成推論の言語学習における役割について、本書ではヘレン・ケラーのエピソードも引きながら、次のように説明してあります。

「すべての対象には名前がある」という洞察は、さらに「名詞は形によって一般化される」「動詞は動作の類似性によって一般化される」という洞察につながっていきます。

アブダクション推論の具体例をもう少し考えてみます。子どものアブダクション推論は "言い間違い" によく現れます。たとえば、

と言った子どもがいました。もし大人が練乳を「イチゴの醤油だね」と言ったとしたら、それは意識的な比喩です。しかし子どもは「しょうゆ = 食品にかけておいしくするもの」という推論をした上で、"イチゴのしょうゆ" という "言い間違い" をしたわけです。

という間違いもあります。大人は「投げる」と「蹴る」は全く違う行為だと考えます。しかしよく考えてみると、両方とも「関節を曲げて伸ばすという行為によって何かを遠くへ飛ばす」という構造的類似性があります。子どもはその類似性による推論をして「足で投げる」になった。

言うまでもなく、アブダクション推論(と帰納推論)は常に検証・修正されなければなりせん。特に、アブダクション推論は過剰一般化と隣り合わせです。子どもは、ある時は推論=言い間違いを親から訂正され、またあるときは推論を親にすんなりと受け入れられ、そういう繰り返しで語彙を爆発的に増やしていくのです。

アブダクションの起源:ヒトと動物の違い

「すべての対象には名前がある」という気づきは、言語という記号体系を自分で構築していくための第1歩となる "偉大な" 洞察です。しかしこの洞察の背後には、暗黙に仮定されているもう一つの洞察があります。それは、

という洞察です。これはどういうことでしょうか。以下の説明では、モノをカタカナで、その発音をローマ字で記述します。

言葉を覚えたての幼児に、バナナとリンゴとミカンの名前を教えることを想定します。バナナを手にとって「これは banana」と教え、リンゴを手にとって「これは ringo」と教え、ミカンを手にとって「これは mikan」と教えます。何回かやると子どもは果物の名前を覚えます。そのあと、バナナを手にとって「これは ?」と問いかけると、子どもは「banana」と答える。リンゴ、ミカンについても同じです。つまり子どもは、バナナ → banana、リンゴ→ ringo、ミカン → mikan と覚えたわけです(モノ → 発音)。

この段階で、子どもの前にバナナとリンゴとミカンを置きます。そして「ringo はどれ?」と質問すると、こどもは間違いなくリンゴを手にするでしょう。バナナとミカンについても同じです。もし、自分の子どもがそれができない、つまり「ringo はどれ ?」と質問してもバナナを取ったりすると(あるいは、まごついて何もしないと)、親はショックを受けるでしょう。発達障害かと思ってパニックになるかもしれない。

子どもは、モノ → 発音 を習得すると、その裏で自動的に banana → バナナ、ringo→ リンゴ、mikan → ミカン という "逆の推論" をしています。これを「対称性推論」と言います。対象に名前があるということは、このような「形式(=名前)と対象の双方向性」を前提にしているのです。でないと "対象の名前" は意味がなくなる。

そんなこと当たり前だろうと思われるかもしれません。しかしそれは人間だから当たり前なのであって、動物では当たり前ではないのです。本書の著者の今井氏は、子どもが言葉を習得する過程を研究していますが、京都大学霊長類研究所の松沢教授とチンパンジー "アイ" の動画をみて驚愕しました。

人間は

記号→対象

を学習すると、同時に、

対象→記号

も学習します。つまり対象性推論を行います。もっと広く言うと、

XだからA

をもとに、

AだからX

という推論をします。たとえば、雨が降ったら道路が濡れる、という一般論をもとに、

と推論します。しかしこれはアブダクション推論であって、正確に言うと「雨が降ったという仮説形成をした」わけです。事実は、雨が降ったのではなく、向かいの家の人が水を撒いたのかもしれないし、放水車が通ったのかもしれない(そういった可能性はあくまで情況次第です)。

人間は「原因 → 結果」から「結果→原因」という推論をよくやります。もちろんこれは論理的には正しくない推論 = 非論理推論です。過剰一般化だともいえる。このようなアブダクション推論の一つとして、形式と対象の間の対称性推論があります。人間はそれを当然のように行う。しかし、動物は違います。

ヒトと祖先が同じであるチンパンジーはどうかというと「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことが結論づけられています。ただし、京都大学霊長類研究所で "アイ" といっしょに飼育されていた "クロエ" という個体だけは対称性推論ができることが確認されています。

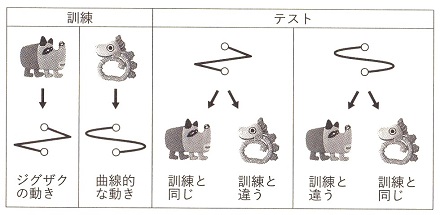

そこで疑問が起きます。ヒトの対称性推論はヒトがもともと持っている能力なのか、それともヒトが言語習得の過程で獲得する能力なのかです。今井氏は、前者が正しい、つまり、

という仮説をたて、それを検証するための実験を行いました。

乳児は対称性推論をするか

対象としたのは生後 8ヶ月の乳児、33人です。この段階の乳児は、音の連なりから単語(=音の固まり)を切り出す学習をしている段階で、知っている単語は極めて少なく、もし対称性推論ができたとしたら、それは言葉の学習の経験から得たものではないことが実証できます。

チンパンジーは対称性推論をするか

チンパンジーは他の動物と同じく、種としては対称性推論をしないことが分かっています。著者の今井氏は、乳児にやったのと同じ実験でこのことを確認しようと考えました。対象は京都大学霊長類研究所の7頭(成体)のチンパンジーです。

この実験は「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことを再確認する結果となりました。ただし、非常に興味深いことに "クロエ" という個体だけは対称性推論をすることが示されました。これは京都大学霊長類研究所の以前の研究と整合的です。

この "クロエ" は「相互排他性推論」もできることが分かっています。相互排他性推論は、ヒトであれば言葉を覚えたての2歳以下の乳児でもできる推論です。つまり "コップ" という言葉は知っているが "ハニーディッパー" は知らない(=言葉もモノも知らない)子どもに対して、コップとハニーディッパーを目の前に置き「ハニーディッパーを取って」と言うと、子どもは躊躇なく、知らないはずのハニーディッパーを取ります。

つまり「未知の名前は自分が知らないものを指す」という推論が、2歳以下の子どもでもできるのです。これが相互排他性推論で、非論理推論と言えます。なぜなら「ピーラーを取って」でもハニーディッパーを取ることになるからです。ただし、「コップとハニーディッパーのどちらかを取ることが正しい」という前提があれば、極めて論理的な推論です。

"クロエ" だけが対称性推論や相互排他性推論といったアブダクション推論(=非論理推論)ができるということは、チンパンジーの中には少数の割合でそれができる個体がいると想像できます。ということは、アブダクション推論の萌芽がヒトとチンパンジーの共通祖先にすでにあり、ヒトの進化の過程でそれが徐々に形成され確立されていったという可能性が出てくるのです。

人類の進化

本書で、ヒトと動物の違いの説明があるのは「第7章 ヒトと動物を分かつもの」で、この章は全体のまとめである "終章" の前の最後の章です。その第7章の最後は「人類の進化」という見出しになっています。引用すると次の通りです。

人類(ホモ族)発祥の地・アフリカにおいて、チンパンジーは森に残り、霊長類で一般的な植物食、果実食に留まった。一方、東アフリカで乾燥化が進むサバンナの草原地帯に進出したホモ族は、そこでの狩猟採集というライフスタイルに突入し、そこから居住地を全世界に広げていった。それは、不確実な対象、直接の観察や経験が不可能な対象について推測・予測する必要がある生活であった。その結果、ヒトは言語を獲得して進化させ、その要因にアブダクション推論の進化があった、というのが本書の最後の論考ということになります。

「オノマトペ」から始まったはずの考察が、最後に「人類の進化」に行き着くのは驚きですが、そこが本書の魅力です。

感想

以上に紹介したのは本書(新書版で280ページ)の一部というか、"さわり" だけですが、「言語とは何か」を通して「ヒトとは何か」にまでに至る論考には感心しました。その際のキーワードは「記号接地」と「アブダクション推論」です。

「記号接地」に関しては、ヒトと AI の違いは何かが明確に答えられています。特に ChatGPT のような大規模言語モデルによる生成AI が創り出すテキストと人間の言語の違いです。逆にいうと ChatGPT が今後どういう方向を目指すのか、予想できると感じました。

「アブダクション推論」では、ヒトが他の動物と何が違うのか、その答え(の一つ)になっています。まさに「ヒトとは何か」に迫った論考で、特に「非論理的な推論をするからヒトなのだ」という主張です。アブダクション推論をはじめとする非論理的な推論は、言語システムの獲得に必須だし、また仮説形成が科学・技術の発達の原動力であることは言うまでもありません。

但し、その非論理的推論は、検証と修正にささえられています。言語獲得の場合は親との生活の中での(暗黙の)検証と修正の繰り返しだし、科学における仮説は、その正しさを証明する実験や分析が欠かせません。

原因から結果だけではなく、結果から原因を推論するのが人間の本性なのです。しかし検証と修正がない「結果 → 原因」推論は、社会レベルで考えると害悪をもたらします。そういった言説があふれている(メディアの発達がそれを加速している)のが現代社会という見立てもできると思いました。

本書は大変に有益な本ですが、残念なのは構成に難があることです。特に「第3章 オノマトペは言語か」です。ここでは、オノマトペは言語であるとの証明が長々と書かれています。

しかし、オノマトペがシスマティックに発達している日本語を使っている我々日本人にとって、オノマトペが言語なのはあたりまえです。おそらくオノマトペを "言語より一段低いもの" と見なす(ないしは "言語活動における枝葉末節" と見なす)欧米の言語学者への反論なのでしょうが、この章は余計でした。本書の英訳版を出すときに付け加えればよいと思いました。

さらに本書は、著者(今井氏)が過去からの探求の過程を振り返り、いろいろ考えると次々と疑問が沸いてくる、その疑問を解決してきた過程を発見的に書いている部分があります。それが悪いわけではありませんが、必然的に論旨が行き戻りすることがあり、もっとストレートに最新の研究成果に至る道を直線的に記述した方が、全体として分かりやすくなると思いました。ただ、これが本書の魅力と言えば魅力なのでしょう。

ともかく、本書は知的興奮を覚える本であり、久しぶりに読書の楽しみを味わいました。

本書の著者の今井むつみ氏が ChatGPT について書かれた文章を紹介します。子どもが言語を習得する過程に詳しい今井氏ならではの見方が出ています。

これは、岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か』(岩波書店 2023)の書評です。岡野原氏は日本の代表的なAI企業であるプリファード・ネットワークス社の共同創業者であり、同社の代表取締役最高研究責任者です。

「言語の本質」で展開されている議論に従うと、「ChatGPT は記号接地なしに、記号から記号への漂流を続ける生成 AI」です。それでも、ヒトとまともに会話したり、翻訳したりできます。今井氏も「言語の本質」の中で、"使わなければ損というレベルになっている" と評価していました。

しかし今井氏は、岡野原氏の「大規模言語モデルは新たな知能か」を読んで驚いたのでしょうね(たぶん)。ChatGPT の「注意機構」と「メタ学習」は、乳児が言語を獲得するプロセスと同じではないかと ・・・・・・。発達心理学のプロからすると、そう見えるのでしょう。

岡野原氏も本の中で書いていますが、メタ学習(学習のしかたを学習する)のポイントのなるのは「注意(Attention)機構」です。Google が開発した「トランスフォーマー」という技術は、この「注意機構」実装していました。それを利用して超大規模化モデルを作るとメタ学習まで可能になることを "偶発的に発見した"(岡野原氏)のが OpenAI です。Google や OpenAI の技術者が、当初は全く予想できなかったことが起こっている。

ヒトとは何かを突き詰めるためには、ヒトでないものも知らなければなりません。そのため「言語の本質」ではチンパンジーでの研究が書かれていました。しかし、大規模言語モデルによる生成AI も "ヒトでないもの" であり、しかもヒトと比較するレベルになっています。生成AIの研究がヒトとは何かを探求する一助になりうることを、今井氏の書評は言っているように思えました。

"言語の本質" とか "言葉とは何か" は、過去100年以上、世界の言語学者、人類学者、心理学者などが追求してきたものです。本書はその "壮大な" テーマを扱った本です。大風呂敷を広げた題名と思えるし、しかも新書版で約280ページというコンパクトさです。大丈夫なのか、見かけ倒しにならないのか、と疑ってしまいます。

しかし実際に読んでみると「言語の本質」というタイトルに恥じない出来映えの本だと思いました。読む立場としても幾多の発見があり、また個々の論旨の納得性も高い。以下に、内容の "さわり" を紹介します。

AI研究者との対話

本書で展開されている著者の問題意識のきっかけが、今井氏による「あとがき」に記されています。その部分を引用すると次の通りです。

| 以降の引用では、段落を増やしたところ、図の番号を修正したところや、漢数字を算用数字にしたところがあります。また下線は原文にはありません) |

|

少々意外なのですが、今井氏の問題意識の発端(の重要な点)は人工知能(AI)研究者との交流だったのですね。本書には、今井氏が自著の『ことばと思考』の冒頭部分を ChatGPT に英訳させた例が載っていて、今井氏は「ほとんど完璧」と書いています。しかし ChatGPT とヒトとの言葉の認識のあり方は全く違っていて、その違いも本書のテーマと結びついています。こういった記述は、今井氏の AI への関心が窺えます。

上の引用のキーワードは「記号接地(symbol grounding)」です。記号接地とは、記号(言語の場合は音の塊・並び)が人間の身体感覚(視覚、聴覚、触覚、心理感覚、・・・・・・ など)と結びつくことを言います。これが言語習得の第一歩だとするのが、本書の第1の主題です。それがオノマトペを例に説明されています。

オノマトペ

オノマトペとは、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語(=「ワクワク」「ドキドキ」などの内的感覚・感情を表す語)の総称です。重複形が多いが、そればかりではありません(笑顔を表す擬態語に「ニコニコ」と「ニコッ」がある例)。オノマトペは、

感覚イメージを写し取る記号

と定義できます。ここでのキーワードは、まず「感覚」(視覚、聴覚、触覚、味覚など)です。オノマトペは、形容詞などと同じく "感覚" を表す言葉です。しかし形容詞には感覚("美しい")と、感覚ではないもの("正しい" などの理性的判断)の両方がありますが、感覚ではないオノマトペは考えにくい。"感覚" ではなく "感覚イメージ" と定義してあるのは、擬態語や擬情語を想定しているのでしょう。

もう一つのキーワードは「写し取る」です。表すもの(記号)と、それによって表されるものに類似性があるとき、その記号を「アイコン」と呼びます。アイコンは主として視覚によるもので、たとえばコンピュータ画面のゴミ箱のアイコンや、一般的に使われる笑顔のアイコン( ☺ )は、世界のだれが見てもゴミ箱や笑顔と見えます。

オノマトペもアイコンのように、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性がある(=模倣性があると感じられる)記号です。このことを本書では "アイコン性" がある、と表現しています。"アイコン" ではなく "アイコン性" としてあるのは、視覚によるアイコンとは違って発音で "写し取る" ため、模倣性に限界があるからです。また、音による模倣は、言語体系がもつ母音・子音のバリエーションや音韻体系に大きく影響されます。アイコン、オノマトペ、オノマトペ以外の言葉の3つを対比させると、次のようになります。

| ☺ | アイコン (日本語話者以外も理解) |

| ニコニコ ニコッ |

アイコン性がある言葉 |

| えがお 笑顔 |

言葉 (日本語話者だけが理解) |

音象徴

オノマトペを考える上で重要なことは、そもそも発音における "音" がアイコン性を帯びていることです。これを「音象徴」と言います。たとえば、清音と濁音の音象徴です。「コロコロ」より「ゴロゴロ」の方が大きくて重いものが転がる様子を表します。「サラサラ」より「ザラザラ」の方が荒くて不快な手触りを示す。「トントン」より「ドンドン」の方が、強い打撃が出すより大きな音を模倣します。g や z や d のような濁音は程度が大きいことを表し、またマイナスのニュアンスが伴いやすい音です。

母音の "あ" と "い" の音象徴もあります。打撃を表「パン」は平手でたたく感じで「ピン」は人差し指で弾くイメージであり、「パン」の方の打撃が大きい。水が飛び散る様子の「パチャパシャ」と「ピチャピチャ」も、「パチャパシャ」の方が飛び散る程度は大きいわけです。"あ" は大きいイメージと結びつき、"い" は小さいイメージと結びつきます。これは、発音のときの口腔の大きさに違いに起因します。

さらに、阻害音(p, t, k, s, d, g, z などの子音が入った音)は、硬く、尖って、角張ったイメージであり、共鳴音(m, n, y, r, w などの子音)は、柔らかく、なめらかで、丸っこい印象と結びつきます。この例として、次の図1を示して、

| 一方が マルマ(maluma)で、一方が タケテ(takete)です。どちらがマルマで、どちらがタケテでしょうか」 |

|

図1:マルマとタケテ |

どちらが "マルマ" で、どちらが "タケテ" か |

音象徴は、言語習得以前の赤ちゃんでも認められます。チリで行われた生後4ヶ月の赤ちゃんの実験では、親の膝の上に乗せられた赤ちゃんに、丸、楕円、四角、三角のどれかの図形を、大小をペアにしてスクリーン上に表示します。と同時に、様々な発音(音)を聞かせます。赤ちゃんの視線検知をすると、a を含む音を聞いたときは大きな図形の方を、i を含む音を聞いたときは小さな図形の方を見ることが分かりました。言語経験がほとんどない赤ちゃんですら、母音と図形大きさの関係に気づいているのです。

マルマとタケテの音象徴や、a と i の音象徴は、母語によらない共通性があります。しかし、ほとんどの音象徴は言語により個別です。たとえば、日本語においてカ行とタ行を含むオノマトペ、「カタカタ」「コトコト」「カチカチ」「コツコツ」は、いずれも硬いモノ同士の衝突音を表します。つまり、タ(t)、ト(t)、チ(ch)、ツ(ts)の子音が、音象徴で同じ意味と結びついている。

しかしこれは日本語ならではの音象徴です。たとえば英語では、titter は "忍び笑い"、chitter は "鳥のさえずり" で、t と ch が違う音象徴をもっています。

音がアイコン性をもつのが音象徴です。そしてアイコン性をもつ音の連なり=言葉がオノマトペであり、オノマトペが高度に発達した日本語や韓国語では、オノマトペこそ "身体で感じる感覚イメージを写し取る言葉" なのです。

言語の習得過程(1)

幼児の言語環境はオノマトペにあふれています。0歳児向けの絵本はオノマトペだけだし、0歳児・1歳児に対する親の語りかけもオノマトペが多用されます。そして2歳児以降になると、文や単語を修飾するオノマトペが増える。

そのオノマトペの発端が「音象徴」です。乳幼児は音象徴が認識できるかを著者が実験した結果が本書に書かれています。どうやって調べるのかというと、脳波の「N400 反応」をみます。

言葉を覚えたての1歳過ぎの幼児に知っている単語を聞かせ、同時にモノを見せたとき、単語とモノが合っているときと、単語とモノが違っているときでは脳波の反応が違います。たとえば、「イヌ」という音なのに絵はネコだとすると、音の始まりから400~500ミリ秒たったところで、脳の左右半球の真ん中付近の電位が下がります。これは大人でも単語と提示内容が不整合の場合にみられる反応で、N400反応と呼ばれています(N は Negative、400 は 400ミリ秒の意味)。

著者は、N400反応を利用して、言語習得前の生後11ヶ月の赤ちゃんのN400反応を調べました。次のような図形を用いた「モマ・キピ」実験です。

|

図2:モマとキピ |

どちらが「モマ」で、どちらが「キピ」か |

|

このように、ヒトの脳は音と対象の意味付けを生まれつき自然に行っています。これが、言葉の音(=記号)が身体に接地する第一歩になるのではないかというのが著者の意見です。

このことは、音の連なり(単語)にも意味があるという洞察につながります。さらには、対象それぞれに名前があるという "偉大な洞察" につながっていきます。

一般に、言葉の音からその意味を推測することはできません。「サカナ」という音の連なりは "魚" と何の関連性もありません。しかし、オノマトペは違います。「トントン」「ドンドン」(打撃音)や、「チョコチョコ」「ノシノシ」(歩く様子)などは、音が意味とつながっています。仮に「チョカチョカ」「ノスノス」とういう、現実には使われない "オノマトペ" を想定してみても、それが表す歩く様子は「チョコチョコ」「ノシノシ」と同じと感じられる。これは「サカナ」を「サカノ」にすると全く意味がとれなくなるのとは大違いです。

対象それぞれに名前があるというのは "偉大な洞察" だということを、著者はヘレン・ケラーのエピソードを引いて説明しています。

|

「ノスノス」実験

しかし、「対象それぞれに名前がある」という洞察から「語彙爆発」に向かうのは単純なことではありません。単純ではない一つの理由は、音の連なり(=言葉)で対象を説明されたとしても、その言葉が対象の「形」なのか「色」なのか「動作」なのかが曖昧だからです。実はここでも、感覚イメージを写し取るオノマトペが役だちます。著者は、3歳ぐらいの幼児に次の絵(図3)を見てせて動詞(=実際には使われない仮想的な動詞)を教える実験を紹介しています。

|

図3:ノスノスしている |

ノスノスとはどういう動きを指す擬態語なのか |

|

「ノスノス」は、人物を表すのではなく、動き(たとえば歩く)を表すのでもなく、動き方を表すのだと感覚的に分かるのです。このように、感覚と音が対応すると感じられる(アイコン性がある)オノマトペは言語学習の足場となり、手掛かりになるのです。

記号接地

もちろん、アイコン性のある言葉は言語学習の足場であって、最初の手掛かりに過ぎません。しかし言語という記号体系が意味を持つためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければなりません。このことを指摘した認知科学者のハルナッドは、大人が中国語を学ぶ例をげて次のように説明しています。

|

辞書の定義だけから言葉の意味を理解しようとするのは、一度も地面に接地することなく「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーラウンドに乗っているようなものです。

その一方で、永遠に回り続けるメリーゴーラウンドを回避するためには、すべての言葉が身体感覚と接地している必要は全くありません。身体感覚とつながる言葉をある程度のボリュームで持っていれば、それらの言葉を組み合わせたり、それらとの対比や、また比喩や連想によって、直接の身体経験がなくても身体に接地したものとして言葉を覚えていくことができるのです。

身体感覚に接地する代表が音象徴であり、オノマトペですが、一般語にも音と意味の繋がりを感じるものがあることに注意すべきです。たとえば「かたい」「やわらかい」はオノマトペではありません。しかし「かたい」の k、t は硬い印象を与える音象徴があり(阻害音)、「やわらかい」は柔らかい印象の音象徴があります(共鳴音)。

「おおきい」「ちいさい」も同様で、大きい印象を与える "o" の長母音と、小さい印象を与える "i" が先頭音にあります。言葉を覚えたての幼児に親が絵本を読んで聞かせるとき、これらの言葉をどういう風に(大袈裟に)発音するかを想像してみたら、それは明確でしょう。

また「たたく(叩く)」「ふく(吹く)」「すう(吸う)」はオノマトペではありませんが、オノマトペの歴史研究によると、これらは「タッタッ」「フー」「スー」という擬音語に、古語における動詞化のための接尾辞「く」をつけたものです。「ひよこ」も、「ヒヨヒヨ」という擬音語に、可愛いものを表す接尾辞「こ」をつけたものです(「ワンコ」「ニャンコ」と同じ原理)。

こういった "隠れたオノマトペ" は非常にたくさんあり、"記号接地" の一助になっていると考えられます。また、このあたりはオノマトペが発達していない英語にも当てはまります。日本語なら「オノマトペ + 動詞」で表現するところを、英語では1語の動詞で表すのが一般的です。たとえば、英語の「話す・言う」ジャンルの言葉に、

| (ペチャクチャ話す) | |

| (ヒソヒソ話す) | |

| (ブツブツ言う) | |

| (キャッと言う) |

などがありますが、これらは cha と チャにみられるように音象徴があります。

しかし、音象徴やオノマトペなどのアイコン性がある言葉があったとしても、基本的に言語は恣意的な記号の体系です。「日本国語大辞典」の見出し語は約50万語ですが、「日本語オノマトペ辞典」は、方言、古語を含んで 4500語です。多めに見積もったとしても、オノマトペは言葉の 1% に過ぎません。言語を習得するためには身体感覚とつながっているオノマトペから離れる必要があります。

そもそも言葉は抽象的で、記号とそれが表すものの関係は全く恣意的です。この恣意的な記号の膨大な体系をどうやって習得していくのか、それが本書の第2の主題です。

言語の習得過程(2)

子どもが言語を習得していく過程を観察すると「過剰一般化」の例がよくあります。具体的には、

| 閉まっているドアをあけて欲しいとき「あけて」と言う | |

| お菓子の袋をあけて欲しいとき「あけて」と言う |

の2つを学んだ子どもが、

| みかんを食べたいときにも「あけて」と言う |

事例がありました。「開ける」は多くの子どもが過剰一般化する有名な動詞です。上の例では子どもが "自分の欲しいモノや場所にアクセスしたいとき「あけて」と言えばよい" と過剰一般化したわけです。それは残念ながら、ミカンでは間違いになる(日本語環境では)。

英語の open も、多くの子どもが過剰一般化します。明かりやテレビをつけるときも "open" という子が多い。しかし中国語ではそれで正解です。中国語の「開」は、日本語の開けると同じ意味に加えて、電気をつけたり、パソコンのスイッチを入れたり、車を運転することにも使うからです(その "開" の意味の一部は漢字を通して日本語に入り、開始、開会、開業、開店、開校、開港、などと使われています。さすがに開車とは言いませんが)。

過剰一般化はあくまで "過剰" なので、子どもの暮らす言語環境では間違いです。しかし子どもは推論しているのです。みかんを剥くことも「あける」だろうと ・・・・・・。みかんの場合は間違いなので、親から「そういうときは、"むいて" と言うのよ」と直されるでしょう。しかしオモチャ箱のフタなら「あける」は正しいので、親は子どもの要望にそのまま応える。そのようにして子どもは言葉を覚えていく。

推論をするから過剰一般化が起きます。キーワードは "推論" であり、学習は丸暗記ではなく推論というステップを経たものなのです。その推論にもいろいろなタイプがありますが、言語習得の鍵となるのは「アブダクション推論」です。

アブダクション推論

論理学における推論は、一般には「演繹推論」と「帰納推論」ですが、アメリカの哲学者・パースはこれに加えて「アブダクション推論」を提唱しました。アブダクション推論は「仮説形成推論」とも言います。この3つの違いを本書での例で説明すると次の通りです(言い方を少々変えました)。

ちなみに、アブダクション(abduction)には「誘拐」「拉致」の意味があり(というより、それが第1義であり)、それとの混同を避けるため、「レトロダクション(retroduction)推論」が使われることも多いようです。

演繹推論

| この袋に入っている玉はすべて10g 以下である(一般論。前提)。 | |

| この玉は、この袋から取り出したものある(事実)。 | |

| この玉の重さは 10g 以下のはずだ(推論)。 |

帰納推論

| これらの玉はこの袋から取り出したものである(事実)。 | |

| これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(事実)。 | |

| この袋に入っている玉は全部 10g 以下であろう(一般論の推論)。 |

アブダクション推論

| この袋に入っている玉はすべて10g 以下である(一般論。前提)。 | |

| これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(事実)。 | |

| これらの玉はこの袋から取り出したものであろう(仮説形成)。 |

もちろん、常に正しい答えになるのは演繹推論だけです。しかし演繹推論は新しい知識を生みません。新しい知識を創造する(可能性がある)のは帰納推論とアブダクション推論です。

帰納推論は観察した事例での現象や性質が、その事例が属する集合の全体でも見い出されるとする推論です。つまり、部分を観察して全体に一般化する推論です。従って生み出される知識(= 一般化され普遍化された知識)は、部分としては既に観察されているものであり、とりたてて新しいものではありません。

それに対してアブダクション推論は、観察データを説明するための仮説を形成する推論です。この推論では、直接には観察できない何かを仮定し、直接観察したものとは違う種類の何かを推論します。従って、仮説が正しければ従来なかった新しい知識を獲得できます。上の例のアブダクション推論を分析すると、そもそも、

これらの玉はこの袋から取り出したものであろう(仮説形成=A)。

という仮説形成ができる理由は、もし A が正しいとすると、演繹推論(=常に正しい推論)によって、

これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(観察された事実=B)

が成り立つからです。つまり A → B を理解した上で、B から A を推論している(B → A)。アブダクション推論が「逆行推論」とも呼ばれるゆえんです。もちろん、A → B は常に正しいのですが、その反対の B → A が常に正しいわけではありません。従って A はあくまで「仮説」であって、仮説には検証が必要です。その検証をパスすると新知識の獲得になる。こういった類の推論がアブダクション推論 = 仮説形成推論です。

仮説形成推論の言語学習における役割について、本書ではヘレン・ケラーのエピソードも引きながら、次のように説明してあります。

|

「すべての対象には名前がある」という洞察は、さらに「名詞は形によって一般化される」「動詞は動作の類似性によって一般化される」という洞察につながっていきます。

アブダクション推論の具体例をもう少し考えてみます。子どものアブダクション推論は "言い間違い" によく現れます。たとえば、

イチゴのしょうゆ(練乳の意味)

と言った子どもがいました。もし大人が練乳を「イチゴの醤油だね」と言ったとしたら、それは意識的な比喩です。しかし子どもは「しょうゆ = 食品にかけておいしくするもの」という推論をした上で、"イチゴのしょうゆ" という "言い間違い" をしたわけです。

足で投げる(蹴るの意味)

という間違いもあります。大人は「投げる」と「蹴る」は全く違う行為だと考えます。しかしよく考えてみると、両方とも「関節を曲げて伸ばすという行為によって何かを遠くへ飛ばす」という構造的類似性があります。子どもはその類似性による推論をして「足で投げる」になった。

言うまでもなく、アブダクション推論(と帰納推論)は常に検証・修正されなければなりせん。特に、アブダクション推論は過剰一般化と隣り合わせです。子どもは、ある時は推論=言い間違いを親から訂正され、またあるときは推論を親にすんなりと受け入れられ、そういう繰り返しで語彙を爆発的に増やしていくのです。

アブダクションの起源:ヒトと動物の違い

「すべての対象には名前がある」という気づきは、言語という記号体系を自分で構築していくための第1歩となる "偉大な" 洞察です。しかしこの洞察の背後には、暗黙に仮定されているもう一つの洞察があります。それは、

名前は形式と対象の双方向性から成り立っている

という洞察です。これはどういうことでしょうか。以下の説明では、モノをカタカナで、その発音をローマ字で記述します。

言葉を覚えたての幼児に、バナナとリンゴとミカンの名前を教えることを想定します。バナナを手にとって「これは banana」と教え、リンゴを手にとって「これは ringo」と教え、ミカンを手にとって「これは mikan」と教えます。何回かやると子どもは果物の名前を覚えます。そのあと、バナナを手にとって「これは ?」と問いかけると、子どもは「banana」と答える。リンゴ、ミカンについても同じです。つまり子どもは、バナナ → banana、リンゴ→ ringo、ミカン → mikan と覚えたわけです(モノ → 発音)。

この段階で、子どもの前にバナナとリンゴとミカンを置きます。そして「ringo はどれ?」と質問すると、こどもは間違いなくリンゴを手にするでしょう。バナナとミカンについても同じです。もし、自分の子どもがそれができない、つまり「ringo はどれ ?」と質問してもバナナを取ったりすると(あるいは、まごついて何もしないと)、親はショックを受けるでしょう。発達障害かと思ってパニックになるかもしれない。

子どもは、モノ → 発音 を習得すると、その裏で自動的に banana → バナナ、ringo→ リンゴ、mikan → ミカン という "逆の推論" をしています。これを「対称性推論」と言います。対象に名前があるということは、このような「形式(=名前)と対象の双方向性」を前提にしているのです。でないと "対象の名前" は意味がなくなる。

そんなこと当たり前だろうと思われるかもしれません。しかしそれは人間だから当たり前なのであって、動物では当たり前ではないのです。本書の著者の今井氏は、子どもが言葉を習得する過程を研究していますが、京都大学霊長類研究所の松沢教授とチンパンジー "アイ" の動画をみて驚愕しました。

|

人間は

記号→対象

を学習すると、同時に、

対象→記号

も学習します。つまり対象性推論を行います。もっと広く言うと、

XだからA

をもとに、

AだからX

という推論をします。たとえば、雨が降ったら道路が濡れる、という一般論をもとに、

家の前の道路が濡れていた → 雨が降ったのだろう

と推論します。しかしこれはアブダクション推論であって、正確に言うと「雨が降ったという仮説形成をした」わけです。事実は、雨が降ったのではなく、向かいの家の人が水を撒いたのかもしれないし、放水車が通ったのかもしれない(そういった可能性はあくまで情況次第です)。

人間は「原因 → 結果」から「結果→原因」という推論をよくやります。もちろんこれは論理的には正しくない推論 = 非論理推論です。過剰一般化だともいえる。このようなアブダクション推論の一つとして、形式と対象の間の対称性推論があります。人間はそれを当然のように行う。しかし、動物は違います。

|

ヒトと祖先が同じであるチンパンジーはどうかというと「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことが結論づけられています。ただし、京都大学霊長類研究所で "アイ" といっしょに飼育されていた "クロエ" という個体だけは対称性推論ができることが確認されています。

そこで疑問が起きます。ヒトの対称性推論はヒトがもともと持っている能力なのか、それともヒトが言語習得の過程で獲得する能力なのかです。今井氏は、前者が正しい、つまり、

言葉を覚える前の乳児が対称性推論ができる

という仮説をたて、それを検証するための実験を行いました。

乳児は対称性推論をするか

対象としたのは生後 8ヶ月の乳児、33人です。この段階の乳児は、音の連なりから単語(=音の固まり)を切り出す学習をしている段階で、知っている単語は極めて少なく、もし対称性推論ができたとしたら、それは言葉の学習の経験から得たものではないことが実証できます。

|

図4:乳児の対称性推論の実験 |

|

チンパンジーは対称性推論をするか

チンパンジーは他の動物と同じく、種としては対称性推論をしないことが分かっています。著者の今井氏は、乳児にやったのと同じ実験でこのことを確認しようと考えました。対象は京都大学霊長類研究所の7頭(成体)のチンパンジーです。

|

この実験は「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことを再確認する結果となりました。ただし、非常に興味深いことに "クロエ" という個体だけは対称性推論をすることが示されました。これは京都大学霊長類研究所の以前の研究と整合的です。

この "クロエ" は「相互排他性推論」もできることが分かっています。相互排他性推論は、ヒトであれば言葉を覚えたての2歳以下の乳児でもできる推論です。つまり "コップ" という言葉は知っているが "ハニーディッパー" は知らない(=言葉もモノも知らない)子どもに対して、コップとハニーディッパーを目の前に置き「ハニーディッパーを取って」と言うと、子どもは躊躇なく、知らないはずのハニーディッパーを取ります。

つまり「未知の名前は自分が知らないものを指す」という推論が、2歳以下の子どもでもできるのです。これが相互排他性推論で、非論理推論と言えます。なぜなら「ピーラーを取って」でもハニーディッパーを取ることになるからです。ただし、「コップとハニーディッパーのどちらかを取ることが正しい」という前提があれば、極めて論理的な推論です。

"クロエ" だけが対称性推論や相互排他性推論といったアブダクション推論(=非論理推論)ができるということは、チンパンジーの中には少数の割合でそれができる個体がいると想像できます。ということは、アブダクション推論の萌芽がヒトとチンパンジーの共通祖先にすでにあり、ヒトの進化の過程でそれが徐々に形成され確立されていったという可能性が出てくるのです。

本書にはない話ですが、NHK BSP の番組、ヒューマニエンス「"イヌ" ヒトの心を照らす存在」(2021年10月21日)で、麻布大学 獣医学部の菊水健史教授が "イヌは相互排他性推論をする" との主旨を語っておられました。

すべてのイヌ(ないしはほとんどのイヌ)なのか、一部のイヌなのかは覚えていません。ただこの番組は、家畜化に伴って現れたイヌの性質・性格や、ヒトとの類似性(幼形成熟など)、ヒトとイヌの深い絆の話だったので、「一般的に、訓練されたイヌは相互排他性推論をする」という主旨と考えられます。

本書で述べられているは、「一般に、動物は対称性推論をしない」ということでした。つまり「イヌは対称性推論をしない(できない)」ということになります。A → B を習得して 非A → 非B を推論するのが相互排他性推論ですが、対称性推論は B → A の推論であり、"逆行する推論" です。そこに難しさがあるのかもしれません。

すべてのイヌ(ないしはほとんどのイヌ)なのか、一部のイヌなのかは覚えていません。ただこの番組は、家畜化に伴って現れたイヌの性質・性格や、ヒトとの類似性(幼形成熟など)、ヒトとイヌの深い絆の話だったので、「一般的に、訓練されたイヌは相互排他性推論をする」という主旨と考えられます。

本書で述べられているは、「一般に、動物は対称性推論をしない」ということでした。つまり「イヌは対称性推論をしない(できない)」ということになります。A → B を習得して 非A → 非B を推論するのが相互排他性推論ですが、対称性推論は B → A の推論であり、"逆行する推論" です。そこに難しさがあるのかもしれません。

人類の進化

本書で、ヒトと動物の違いの説明があるのは「第7章 ヒトと動物を分かつもの」で、この章は全体のまとめである "終章" の前の最後の章です。その第7章の最後は「人類の進化」という見出しになっています。引用すると次の通りです。

|

人類(ホモ族)発祥の地・アフリカにおいて、チンパンジーは森に残り、霊長類で一般的な植物食、果実食に留まった。一方、東アフリカで乾燥化が進むサバンナの草原地帯に進出したホモ族は、そこでの狩猟採集というライフスタイルに突入し、そこから居住地を全世界に広げていった。それは、不確実な対象、直接の観察や経験が不可能な対象について推測・予測する必要がある生活であった。その結果、ヒトは言語を獲得して進化させ、その要因にアブダクション推論の進化があった、というのが本書の最後の論考ということになります。

「オノマトペ」から始まったはずの考察が、最後に「人類の進化」に行き着くのは驚きですが、そこが本書の魅力です。

感想

以上に紹介したのは本書(新書版で280ページ)の一部というか、"さわり" だけですが、「言語とは何か」を通して「ヒトとは何か」にまでに至る論考には感心しました。その際のキーワードは「記号接地」と「アブダクション推論」です。

「記号接地」に関しては、ヒトと AI の違いは何かが明確に答えられています。特に ChatGPT のような大規模言語モデルによる生成AI が創り出すテキストと人間の言語の違いです。逆にいうと ChatGPT が今後どういう方向を目指すのか、予想できると感じました。

「アブダクション推論」では、ヒトが他の動物と何が違うのか、その答え(の一つ)になっています。まさに「ヒトとは何か」に迫った論考で、特に「非論理的な推論をするからヒトなのだ」という主張です。アブダクション推論をはじめとする非論理的な推論は、言語システムの獲得に必須だし、また仮説形成が科学・技術の発達の原動力であることは言うまでもありません。

但し、その非論理的推論は、検証と修正にささえられています。言語獲得の場合は親との生活の中での(暗黙の)検証と修正の繰り返しだし、科学における仮説は、その正しさを証明する実験や分析が欠かせません。

原因から結果だけではなく、結果から原因を推論するのが人間の本性なのです。しかし検証と修正がない「結果 → 原因」推論は、社会レベルで考えると害悪をもたらします。そういった言説があふれている(メディアの発達がそれを加速している)のが現代社会という見立てもできると思いました。

本書は大変に有益な本ですが、残念なのは構成に難があることです。特に「第3章 オノマトペは言語か」です。ここでは、オノマトペは言語であるとの証明が長々と書かれています。

しかし、オノマトペがシスマティックに発達している日本語を使っている我々日本人にとって、オノマトペが言語なのはあたりまえです。おそらくオノマトペを "言語より一段低いもの" と見なす(ないしは "言語活動における枝葉末節" と見なす)欧米の言語学者への反論なのでしょうが、この章は余計でした。本書の英訳版を出すときに付け加えればよいと思いました。

さらに本書は、著者(今井氏)が過去からの探求の過程を振り返り、いろいろ考えると次々と疑問が沸いてくる、その疑問を解決してきた過程を発見的に書いている部分があります。それが悪いわけではありませんが、必然的に論旨が行き戻りすることがあり、もっとストレートに最新の研究成果に至る道を直線的に記述した方が、全体として分かりやすくなると思いました。ただ、これが本書の魅力と言えば魅力なのでしょう。

ともかく、本書は知的興奮を覚える本であり、久しぶりに読書の楽しみを味わいました。

| 補記:認知科学者がみる ChatGPT |

本書の著者の今井むつみ氏が ChatGPT について書かれた文章を紹介します。子どもが言語を習得する過程に詳しい今井氏ならではの見方が出ています。

これは、岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か』(岩波書店 2023)の書評です。岡野原氏は日本の代表的なAI企業であるプリファード・ネットワークス社の共同創業者であり、同社の代表取締役最高研究責任者です。

[この一冊] |

「言語の本質」で展開されている議論に従うと、「ChatGPT は記号接地なしに、記号から記号への漂流を続ける生成 AI」です。それでも、ヒトとまともに会話したり、翻訳したりできます。今井氏も「言語の本質」の中で、"使わなければ損というレベルになっている" と評価していました。

しかし今井氏は、岡野原氏の「大規模言語モデルは新たな知能か」を読んで驚いたのでしょうね(たぶん)。ChatGPT の「注意機構」と「メタ学習」は、乳児が言語を獲得するプロセスと同じではないかと ・・・・・・。発達心理学のプロからすると、そう見えるのでしょう。

岡野原氏も本の中で書いていますが、メタ学習(学習のしかたを学習する)のポイントのなるのは「注意(Attention)機構」です。Google が開発した「トランスフォーマー」という技術は、この「注意機構」実装していました。それを利用して超大規模化モデルを作るとメタ学習まで可能になることを "偶発的に発見した"(岡野原氏)のが OpenAI です。Google や OpenAI の技術者が、当初は全く予想できなかったことが起こっている。

ヒトとは何かを突き詰めるためには、ヒトでないものも知らなければなりません。そのため「言語の本質」ではチンパンジーでの研究が書かれていました。しかし、大規模言語モデルによる生成AI も "ヒトでないもの" であり、しかもヒトと比較するレベルになっています。生成AIの研究がヒトとは何かを探求する一助になりうることを、今井氏の書評は言っているように思えました。

(2023.8.26)

2023-08-26 09:08

nice!(0)