No.344 - 算数文章題が解けない子どもたち [社会]

No.234「教科書が読めない子どもたち」は、国立情報学研究所の新井紀子教授が中心になって実施した「全国読解力調査」(対象は中学・高校生)を紹介したものでした。

この調査の経緯ですが、新井教授は日本数学会の教育委員長として、大学1年生を対象に「大学生数学基本調査」を実施しました。というのも、大学に勤める数学系の教員の多くが、入学してくる学生の学力低下を肌で感じていたからです。この数学基本調査で浮かび上がったのは、そもそも「誤答する学生の多くは問題文の意味を理解できていないのでは」という疑問だったのです。

そこで本格的に子どもたちの読解力を調べたのが「全国読解力調査」でした。その結果は No.234 に概要を紹介した通りです。

ところで最近、小学生の学力の実態を詳細に調べた本が出版されました。慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏(他6名)の「算数文章題が解けない子どもたち ── ことば・思考の力と学力不振」(岩波書店 2022年6月)です(以下「本書」と記述)。新井教授の本とよく似た(文法構造が全く同じの)題名ですが、触発されたのかもしれません。

新井教授は数学者ですが、本書の今井教授は心理学者であり、認知科学(特に言語の発達)や教育心理学が専門です。いわば、読解力を含む「学力」とは何かを研究するプロフェッショナルです。そのテーマは「算数文章題」で、対象は小学3年生・4年生・5年生です。

私は教育関係者ではないし、小学生ないしは就学前の子どもがあるわけでもありません。しかしこの本を大変に興味深く読みました。その理由は、

と感じたからです。著者にそこまでの意図はなかったと思いますが、そういう風にも読める。ということは、要するに "良い本" だということです。そこで是非とも、本書の "さわり" を紹介したいと思います。以下の引用では、原文にはない下線や段落を追加したところがあります。また引用した問題文の漢字には、本書ではルビがふってありますが、省略しました。

問題意識

まず、本書の冒頭に次のように書いてあります。

著者(たち)は広島県教育委員会から「小学生の学力のベースとなる能力を測定し、学力不振の原因を明らかにすることができるアセスメントテストの作成」を依頼されました。県教委からは次のようにあったそうです(この引用の太字と下線は原文通りです)。

その「つまずいている子どもが なぜつまずいているのか」を知る目的で、著者は認知科学と教育心理学の長年の研究成果をもとに、2種類の「たつじんテスト」を開発しました。

の2つです。そして

の成績と「たつじんテスト」の成績の相関関係を統計的に明らかにしました。また、相関関係をみるだけでなく、子どもたちの誤答を詳細に分析し「なぜつまずいているのか」を明らかにしました。この詳細分析が最も重要な点だと言えるでしょう。

本書には「算数文章題テスト」と、2つの「たつじんテスト」の内容、誤答の分析、「算数文章題テスト」と「たつじんテスト」の相関関係、学力を育てる家庭環境とは何かなどが書かれています。それを順に紹介します。

算数文章題テスト

算数文章題テストは、広島県福山市の3つの小学校の3・4・5年生を対象に行われました。調査参加人数は、3年生:167人、4年生:148人、5年生:173人でした。問題は3・4年生用と5年生用に分かれています。

3・4年生用の算数文章題は8問です。いずれも教科書からとられたもので、

です。具体的な問題は次の通りでした。

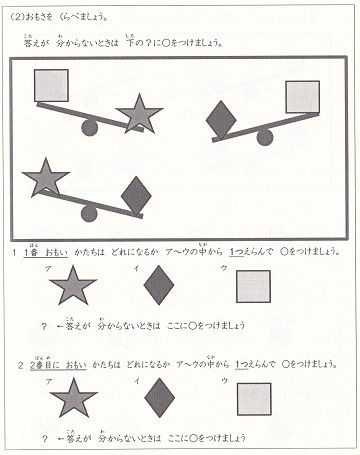

これらの問題の正答率は次の通りでした。

本書では、このような全体の成績だけでなく、誤答を個別に分析し、誤答を導いた要因(= 子どもの認知のあり方)を推測しています。その例を2つ紹介します。

問題1(列の並び順)

問題1は小学1年の教科書から採られた問題ですが、正答率が衝撃的に低くなりました。3年生の正答率は30%を切り、4年生でも半分程度しか正解できていません

ちなみに、同じ問題を5年生もやりましたが、正答率は72.3% でした。つまり5年生になっても3割の子どもが間違えたわけで、これも衝撃的です。3・4年生の代表的な誤答を調べると次のようになります。まず、

という回答をした子がいます。2桁と1桁の掛け算は正確にできていますが、このタイプの子どもは「文の意味を深く考えず、問題文にある数字を全部使って式を立て、計算をして、何でもよいから答えを出そうという文章題解決に対する考え方を子どもがもっている可能性が高い」(本書)わけです。

そもそも「問題文の状況のイメージを式にできない」子どもがいることも分かりました。問題文のイメージをつかむために、回答用紙に図を描いた子どもはたくさんいます。つまり、14人の列の一人一人を ○ で描いた子どもです。しかしそれをやっても、問題文を正しく絵に出来ない子どもがいる。文章に書かれていることの意味を読み取れないのです。さらに、誤答の中に、

というのがありました。問題文に現れる人数を表す数字は 14 と 7 の2つだけです。従って上のような式になった。この子は「文章に現れる数字(だけ)を使って回答しなければならないという誤ったスキーマ」を持っていると考えられます。

ここで言うスキーマとは認知心理学の用語で「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。言うまでもなく正しい式は、

ですが、式には人数として 1 という、文章には現れない数字が必要であり、それを文章から読み取る必要があるわけです。

また、14 - 7 = 7 (答)7人 という回答をした子どもの中には、正しい図を描いた子もいました。このような誤答は「メタ認知能力」が働いていないと考えられます。

メタ認知能力とは「自分をちょっと離れたところから俯瞰的に眺め、自分の知識の状態や行動を客観的に認知する能力」のことです。批判的思考ができる能力と言ってもよいでしょう。7人が正しい答えかどうか、正しい図を書いているのだから「振り返ってみれば」分かるはずなのです。

問題2(必要ケーキ数)

この問題で多かった誤答の例を2つあげると次のようです。まず、

という答です。この回答は、問題文にある最初の2つの数字だけをみて、しかも問題文を勝手に読み替えています。つまり「ケーキを 4つ入れた箱から 2つを配ると何個残りますか」というような問題に読み替えている。問題文の読み取りが全くできていません。

という答もありました。もちろん問題2の正答は、

ですが、4 × 2 = 8、8 × 3 = 24 という2段階の思考が必要です。このような「マルチステップの認知処理上の負荷を回避する」傾向が誤答を招いた例がよくありした。

本書に「作業記憶と実行機能をうまく働かせられていない」と書いてあります。この問題に正答するためには、4 × 2 = 8 の「8こ」をいったん「作業記憶」にいれ、次には作業記憶の 8 と問題文の 3 だけに着目して(4 と 2 は忘れて)掛け算をする必要があります。心理学で言う「実行機能」の重要な側面は「必要な情報だけに集中し、余計な情報を無視できる認知機能」です。誤答する子どもはこれができないと考えられます。

5年生用の算数文章題は8問です。このうち問題1、4、5、6は3・4年生用の問題と共通です。まとめると次の通りです。

正答率は次の通りでした。

問題12:お菓子の量の問題

誤答の分析から1つだけを紹介します。問題12「お菓子の量の問題」に次のような回答がありました。以下の(図)は、回答用紙の(図)欄に子どもが書いたコメントです。

この回答を書いた子どもは増量の意味が分かっています。30% が 0.3 だということも分かっている。「答は増えるはずだ」という「メタ認知」もちゃんと働いています。しかも、小数での割り算(250 ÷ 0.3)もできて、おおよそですが合っています。何と、本当は掛け算にすべきだということまで分かっている!! そこまで分かっているにも関わらず、正しい立式ができていません。言うまでもなく正しい式は、

ですが、この問題の文章に 1.3 という数字はありません。この子は 30% 増量が 1.3 倍だということが思いつかなかったのです。ないしは2番目の立式のような「マルチステップの思考」ができなかったのです。

この例のように、算数文章題が苦手な子どもは「文章に書かれていない数字を常識で補って推論する」ことがとても苦手です。読解力で大切なのは「文章で使われている言葉の意味をきちんと理解し、常識を含む自分の知識で "行間を補う"」ことなのですが、誤答した多くの子どもはそれができないのです。

算数文章題の誤答分析

以上は3つの誤答の例ですが、3・4・5年生の誤答の全体を分析すると次のようになります。

まず、典型的な誤答では、小数や分数などの数の概念が理解できていないことが顕著でした。小数や分数を理解するためには、整数・分数・小数という演算間の関係性の理解、つまり「数」という "システム" の理解が必要ですが、それが全くできていないのです。つまり「数」の知識が「システム化された数の知識」になっていない。

また時間の計算においては「秒・分・時間・日」の単位変換が苦手なことが顕著でした(3・4・5年生の問題4の正解率参照)。これも「秒・分・時間・日」の概念をバラバラに覚えているだけで「システム化された知識」になっていないのが原因と考えられます。

また、しばしばある誤答の理由は、文章の読みとり(=読解)ができず、従って文章に描かれている状況がイメージできないという点です。その「読解ができない」ことの最大の要因は、推論能力が足りないことです。文章に書かれていないことを、自分のスキーマに従って補って推論する力が足りないのです。

さらに、多くの子供たちが「足し算とかけ算は数を大きくする、引き算と割り算は数を小さくするという誤ったスキーマ」をもっていることが見て取れました。

「誤ったスキーマ」の最たるものが「数はモノを数えるためにある」というスキーマです。数学用語を使うと「すべての数は自然数である」というスキーマです。このスキーマをもっていると、分数・小数の理解が阻害され、その結果として誤答を生み出す。

以上のような要因に加え、作業記憶が必要なマルチステップの問題や、実行機能(ある部分だけを注視して他を無視するなど)が必要な問題では、それによる「認知的負荷」が複合的に加わって、それが誤答を生み出しています。認知的負荷が高いと誤ったスキーマが顔を出す傾向も顕著でした。

ことばのたつじん

「ことばのたつじん」は、算数文章題に答えるための "基礎的な学力" と想定できる「言語力」の測定をするものです。これには、

の3つがあります。

これは "一般的な語彙力" をみるテストで、

の3種があります。「ことばの意味」は30問からなり、そのうちの25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。その例をあげます。

標準問題の例

チャレンジ問題の例

「にていることば」も30問からなり、25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。

標準問題の例

チャレンジ問題の例

「あてはまることば」は、慣用句や慣習的な比喩表現、一つの語から連想される "共起語" の知識をみるものです。29問の「標準問題」(3つの選択肢から1つの正解を選ぶ)と、5問の「チャレンジ問題」(4つの選択肢から2つの正解を選ぶ)から成ります。その例をあげます。

標準問題の例

チャレンジ問題の例

特に成績が悪かった問題の一つは、「ことばのいみ」の中の「期間」を正解とする、次の標準問題でした。

3年生の正答率は「きかん(=正解)」が64%、「きげん」が26%、4年生では「きかん(=正解)」が75%、「きげん」が23% でした。「きかん」と「きげん」と誤答するのは、

といった要因が複合していると推測されます。これらの要因があると正答率が下がるのは「にていることば」でも同様でした。本書に次のような記述があります。

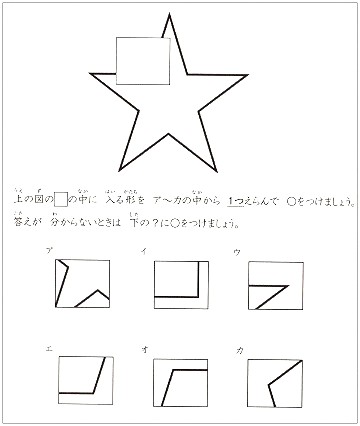

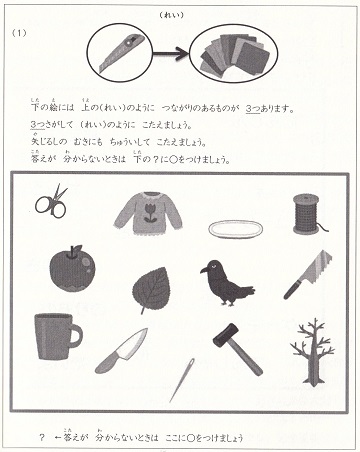

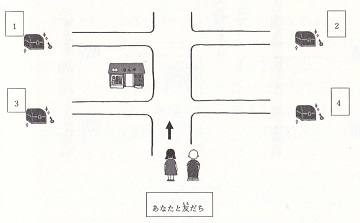

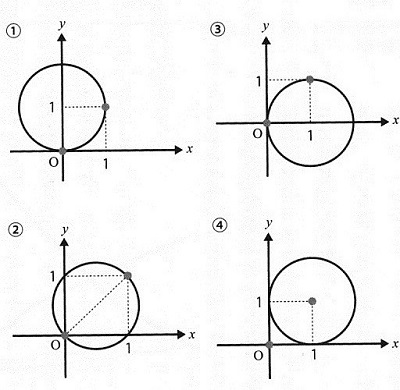

①「語彙の深さと広さ」は一般的な語彙の知識のテストでしたが、②「空間・時間のことば」は、"空間ことば"(前後左右など)と "時間ことば"(2日前、5日後、1週間先など)に絞って、それらを状況に応じて柔軟かつ的確に運用できるかをみるテストです。その例を引用します。

宝物さがし問題(自分と同じ視点)

宝物さがし問題(自分と逆の視点)

この2つの問題の正答率は

でした。全般的に「空間ことば」の問題では、単純な質問では正しく答えられる子どもが多いのですが、上に引用した「宝探し問題」、特に「自分と逆の視点」では正答率が下がります。

「自分と逆の視点」に正解するためには、「視点変更能力」(= 自分以外の視点でものごとを見る力)や、「作業記憶」を使う認知能力、自分の視点を抑制する「実行機能」が必要です。つまり問題解決に必要な情報全体に目配りをしつつ部分を統合する必要があり、それが、部分部分の知識を「生きた知識」として活用できることなのです。

「生きた知識」を持っているかどうかは、他の情報との統合を必要とする "認知の負荷が高い状況" で、個々のことばの知識を本当に使えるのかを評価する必要があることがわかります。

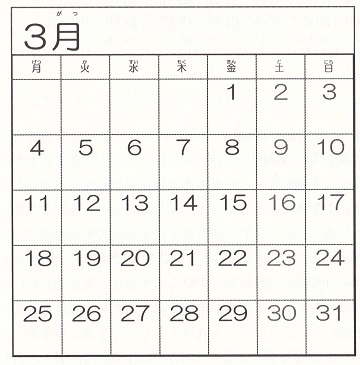

カレンダー問題

上の例では「ちょうど一週間後」を聞いていますが、問題の全体では「あした・ちょうど一週間後・きのう・2日前・5日後・来週の月曜日・ちょうど1週間前・先週の月曜日・5日先・2日後・1週間先・2日先・5日前」の13種の日が、カレンダーでどの日に当たるかを質問しました。

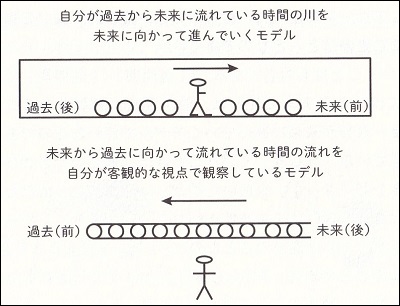

著者は「この問題の正答率の低さに驚いた」と書いています。正答率の低い原因は、時間の関係を表す「前」「後」「先」が "分かりにくい" からです。その理由を著者は次のように書いています。

「先」ということばも曲者です。「さっき言ったでしょう」の「先」は過去ですが、「1週間さき」の「先」は未来です。また、同じ漢字を使う「先週」は過去です。耳からの言葉で覚えた子どもが「さっき」と「さき」を混同するのは分かるし、同じ「先」を使う「先週」を未来だと誤認するのも分かるのです。ちなみに、日本語を母語としない外国人にとって「先」にはとても苦労するそうです。

時間は目に見えない抽象概念であり、もともと子どもには理解しづらいものです。それに加え、日本語では「未来 → 過去」と「過去 → 未来」という2種のモデルが存在し、大人はそれを混在して使っています。子どもが "時間ことば" の理解や使用に苦労するのは当然なのです。

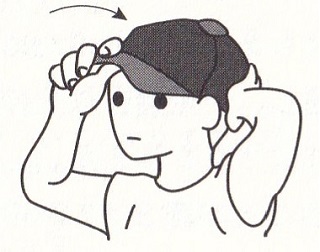

日常的な動作を表す動詞について、システム化された「生きた知識」をもっているかをテストするものです。たとえば、

というような、( )を埋める問題です。このタイプの問題に正答するためには、類似概念を日本語がどのように分割しているかを知っていなければなりません。たとえば身につける動作は、帽子なら「かぶる」、上着なら「きる」、パンツや靴なら「はく」です。かつ、動詞の活用の形(=文法)と統合して答える必要があります。システム化された「生きた知識」があってこそ正答できるのです。

「動作のことば」の回答を分析すると、問題ごとに正解率が大きく違うことがわかります。そして正解率が低いのは「チーズを縦に(裂いて)います」「草を鎌で(刈って)います」などの問題です。これらの動作は、小学生が日常生活で見たり、自分で行ったりすることが少ない動詞です。だから正答率が低い。

逆に、これらの動作の動詞を知っていて的確に使える子どもは、日常会話だけでなく、本などから語彙を学んでいると考えられるのです。

「ことばのたつじん」と学力の関係

「ことばのたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は次のとおりでした。

この相関係数はすべて 0.1% の水準で統計的に有意(その値が偶然によってもたらされる確率が0.1% 以下)でした。

この表を見ると「ことばのたつじん」と学力(この場合は算数文章題)とが、極めて強い相関関係にあることがわかります。特に「空間・時間のことば」です。この傾向は標準学力テスト(国語・算数)との相関係数と同様でした。

かんがえるたつじん

「かず・かたち・かんがえるたつじん」(略称:かんがえるたつじん)は、子どもの思考力のアセスメントです。

の3部から構成されています。

大問1:整数の数直線上の相対位置

0 から 100 までの数直線の上に、与えられた数のだいたいの位置の目印を書き込む問題です。たとえば 18 と提示されたら、それは 20 に近いので、数直線をだいたい 5 分割して、それよりちょっと 0 に近いところに目印をつける、といった感じです。4つの小問(提示数:18, 71, 4, 23)があります。

これは「整数は相対的な大きさを示す」というスキーマを子どもたちが持っているかどうかを見るものです。このスキーマを理解していない子どもは、18 と提示されると定規を取り出して 18mm のところに目印をつけたりします。誤答をする少なからぬ子どもがそうしていました。

大問2:小数・分数の大小関係

どちらが大きいかを問う問題です。12の小問があります。5年生の平均正答率とともに引用します。

小問10、小問11、小問12 は「ケーキの12こ分と13こ分ではどちらがたくさん食べることができますか」のような "文章題" になっています。

特に正答率が悪いのは、小問2, 7, 8 です。小問2 と「同程度に難しいはず」の小問3 の正答率が高いのは(小問2 の正答率より 35% も跳ね上がっている)、小問3では「たまたま分母の数も分子の数も大きい方が大きい」からだと考えられます。

このデータは、少なからぬ子どもが分数や小数の概念的理解ができていないことを示しています。また分数や小数が、いかに直感的にとらえどころがないものかも示しています。

大問3:心的数直線上での小数・分数の相対位置

0 から 1 までの数直線があり、10分割した目盛りがついています。与えられた小数や分数が数直線上のどの位置にあるかの目印をつける問題です。6つの小問があります。

特に成績の悪かったのは、12と25でした。5年生の平均正答率では、12が 46.0%、25が 31.3% でした。

12は日常生活で頻繁に使われます。しかし正答できない子どもは、「ケーキ」のような具体的なモノが与えられずに、「1を基準にしたときにそれに対してどの割合の量なのか」という純粋な「数」としての理解ができていないのです。

25の正答率が異様に低いのは、0 から 1 の数直線に10分割した目盛りが振ってあるからです。つまり正答するためには「2目盛りを1単位としてそれが2つ」という心的操作をしなければならない。これが問題を特に難しくしています。

「1」には、モノを数えるときに「1個ある」という意味と、任意のモノを「1」として、それを分割したり比較のしたりするときの基準の意味があります。「数はモノを数えるもの」という誤ったスキーマを持っていると「基準としての1」が理解できません。この理解なしに分数や小数の意味は理解できないのです。

また大問2・大問3の誤答分析からは、誤答する子どもたちが整数・分数・小数をバラバラに理解していて、それらの関連付けがされていないことがわかります。分数の単元で分数だけ、小数の単元で小数だけという現在の小学校の教え方では「システム化」された知識の習得は難しいのです。

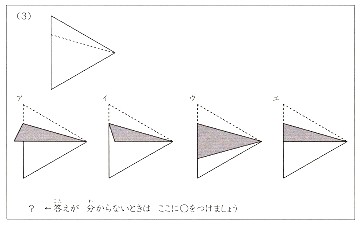

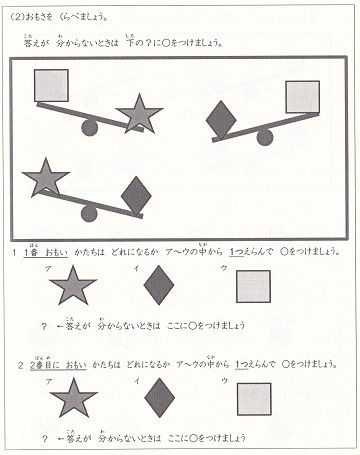

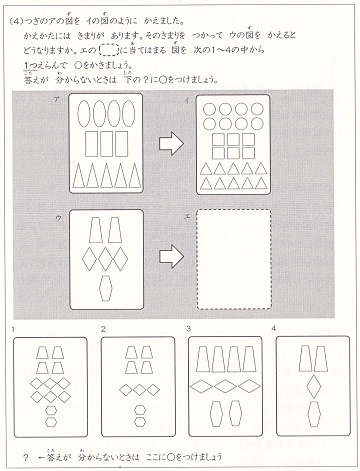

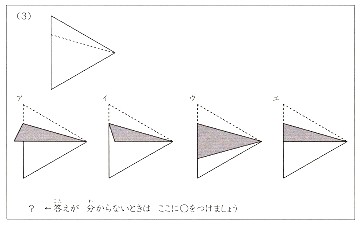

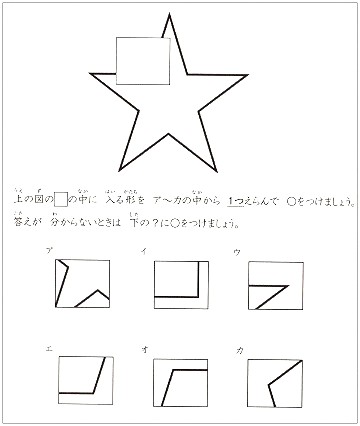

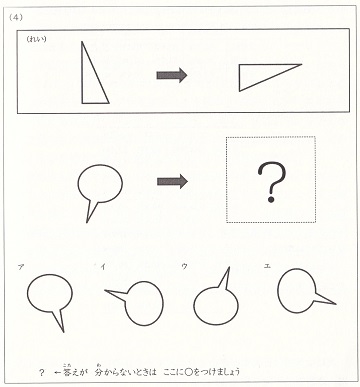

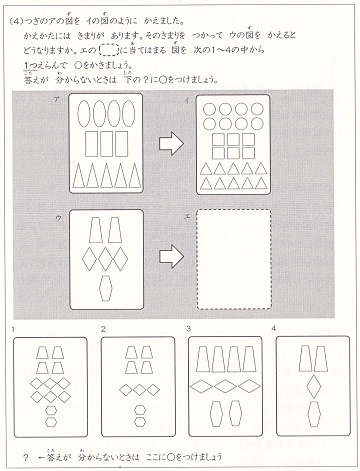

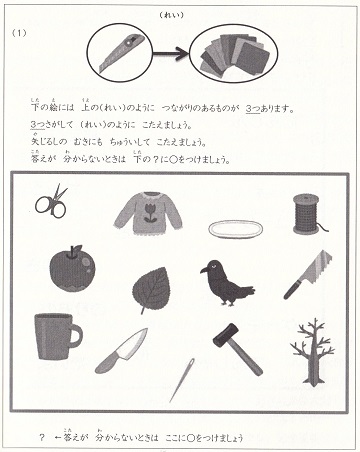

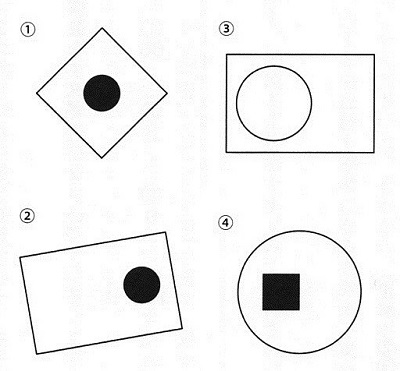

図形の問題です。図形を折る、隠す、回転させるという操作を心の中でできるかどうかです。具体的な問題の例をあげます。

大問4:図形を折ったときのイメージ

大問5:図形の隠れた部分のイメージ

大問6:図形を回転させたときのイメージ

これらの問題に正解するためには「複数のことを同時に処理しなければない」わけです。誤答を分析すると、一つの状況なら楽にできる心的操作が、複数のことを同時に処理しなければらない状況では破綻してしまい、その結果、問題解決に失敗する傾向が見て取れました。

また大問6に顕著ですが、正答する子どもは図形に補助線を引き、補助線が回転後にどうなるかを考えて答を出しています。つまり、図形の回転は認知的負荷が高いのを直感し、負荷を軽減する方略を自分で考えられたので正解できたのです。問題解決のための方略を自分で考えられるのが "できる" 子どもの特徴だと言えます。

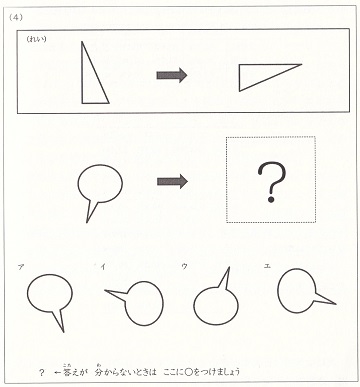

「推論」が学力と関係しているという分析は本書のこれまでにもにありましたが、ここでは推論だけを純粋にとりあげます。問題の例を以下にあげます。

大問7:推移的推論

大問8:複数次元の変化を伴う類推

大問9:実行機能を伴う拡張的類推

大問9の例に関してですが、この場合の実行機能とは、注意点を取捨選択し、不要な注意点を抑制し、必要に応じて注意点を切り替えられる機能です。またこの例では見本のペアとその向きを常に短期記憶におきつつ、図の中から同じ関係のペアを見いだす必要があります。

絵の中には関係するものが複数あります。たとえば、木は葉っぱや鳥や鋸と関係がある。また糸だと、関係するのはハサミと針です。つまり「見本のペアの関係ではない関係への注意」を抑制する必要がある。これができて正解することができます。

以上の「かんがえるたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は、0.37~0.48 で、高いものでした。最も高かったのが大問8(複数次元の変化を伴う類推)で、その次が 大問2(小数・分数の大小関係)でした。

算数文章題と「たつじん」テストの相関

本書には、次の6つの「たつじんテスト」、

「ことばのたつじん」

「かず・かたち・かんがえるたつじん」

の成績と、算数文章題の成績の相関係数を計算した表が本書にあります。それをみると、3・4年生では6つのテスト中5つが0.5を超え(「動作のことば」だけが0.38)、5年生では5つが 0.39~0.47の範囲になっています(「動作のことば」だけが0.3)。またすべてにおいて、0.1% 水準で有意(=全く偶然にその相関係数になるのは 0.1% 以下の確率)になっています。

ただ、6つの「たつじんテスト」は相互に相関関係があるはずなので、1つのテストが算数文章題と相関をもつと、それにつられて関係のある他のテストも算数文章題と相関します。つまり、どの「たつじんテスト」が算数文章題の成績に "利いて" いるのかは、相関係数だけでは分かりません。

そこで本書には、重回帰分析(説明変数=「たつじんテスト」の成績6種、被説明変数=算数文章題の成績)の結果が載っています。それによると、算数文章題の成績に最も寄与しているのが「空間・時間のことば」でした。これは国語と算数の標準学力テストでも同じでした。

従来からの心理学の研究で、言語能力が学力と深い関わりを持っていることが分かっていて、このことは広く受け入れられています。しかし想定されている「言語能力」とは「語彙のサイズ」(=どれだけ多くの言葉を知っているか)でした。

しかし今回の研究から、「語彙の広さと深さ」よりも「空間・時間のことばの運用」の方が頑健に「学力」を説明することがわかりました。このことは、教育現場で当たり前のようにして使われいている「言語能力」の考え方を見直す必要があることを示しています。

重回帰分析の結果から、「空間・時間のことば」の次には「推論の力」が算数文章題の成績に寄与していることも分かりました。その次が「整数・分数・小数の概念」です。

つまづきの原因

本書では全体の「まとめ」として「第6章:学習のつまずきの原因」と題した章があり、各種のテストでの誤答を分析した結果を総括し、これをもとに教育関係者への提言がされています。この中から「つまずきの原因」の何点かを紹介します。まず、

ことです。これは「たし算・引き算・かけ算・割り算」の関係性が理解できず、それぞれの計算手続きは分かるものの、問題解決に有効に使える知識になってないという意味です。それぞれの単元での学習結果が断片的な知識となっていて「数の世界の、計算というシステム」としての理解になっていない。また、

のもつまずきの原因です。算数文章題の場合、誤ったスキーマの根は一つです。それは「数はモノを数えるためのもの」というスキーマです。このスキーマをもっていると「1」が「全体を表すもの」あるいは「単位を表すもの」という概念が受け入れられません。

「足し算とかけ算は数を増やす計算」と「引き算と割り算は数を減らす計算」という誤ったスキーマもよく見られたものです。これは、まず「増やす計算」と「減らす計算」でそれぞれを教えるからだと考えれます。子どもたちは誤ったスキーマを自分で作り出してしまうのです。

似ているのが「割り算は必ず割り切れる」というスキーマです。これも 12÷4 のような割り切れる数の計算が最初に導入されるからです。誤ったスキーマをもってしまうと、答えが整数にならない割り算を教えられても、なかなか受け入れることができません。本書には「永遠の後出しじゃんけん」という表現を使って次のように書いてあります。

さらに、

のも、つまづきの要因です。「たつじんテスト」で最も強く学力を予測していたのは「空間・時間ことば」でしたが、前・後・左・右はまさに相対的であり、誰を基準にするか、どの点を基準にするかで変わってきます。

また、数直線上に与えられた数の位置を示すには、0~100 あるいは 0~1 というスケールの中で相対的に考える必要がありますが、これができない子どもが多数いました。著者は「驚くほど多かったのはショックだった」と書いています。これは「数」という概念の核である「数の相対性」が理解できていないことを端的に示しています。

「相対的にものごとを見る」ことは「視点を柔軟に変更・変換できる」ことと深い関係があります。そして視点変更の柔軟性は、ことばの多義性の理解につながります。「1」はモノが1個のことであるというスキーマをもった子どもが、「1」は「子ども 140人」でも「水 50リットル」でもよい、「全体」ないしは「単位」を表すものだという認識に進むためには、過去のスキーマの抜本的な修正が必要です。「相対的にものごとを見る能力」=「視点変更の柔軟性」は、誤ったスキーマを修正できる力に関わっています。そして誤ったスキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力なのです。

その他、本書では

などが総括としてまとめられています。

ほんものの学力を生む家庭環境

本書では付録として、テストをうけた児童の保護者に44項目のアンケート調査をし、その結果と子どもの学力(たつじんテストと、国語・算数の標準学力テスト)の相関を示した大変に興味深い表が載っています。44項目の質問は、子どもの基本的生活習慣、家庭学習、しつけの考え方、読書習慣、小学校に入る前のひらがな・数字への関心、小学校に入る前の時間・ひらがな・数字の家庭教育など、多岐にわたります。

これらの中で、最も学力との相関が強かったのは「読書習慣・読み聞かせ」に関する3項目と、「家庭内の本の冊数」に関する2項目でした。その次に相関が強かったのは小学校入学前の「ひらがな・数字への興味・関心」の2項目と「時間・ひらがな・数字の教育」3項目でした。この結果から著者は次のように記しています。

本書の感想

最初に書いたように、本書は、

と思いました。つまり我々大人が社会で生きていく際に必要な思考力の重要な要素を示しているように感じたのです。

たとえばその一つは、「ある目的や機能を遂行する何か」を「システムとしてみる力」です。「システム」として捉えるということは、「何か」が複数のサブシステムからなり、それぞれのサブシステムは固有の目的や機能を持っている。それが有機的かつ相互依存的に結合してシステムとしての目的や機能を果たす。そのサブシステムは、さらに下位の要素からなる、という見方です。これは社会におけるさまざまな組織、自治体、ハードウェア、サービスの仕組み、プロジェクト、学問体系 ・・・・・ などなどを理解し、それらを構築・運用・発展させていく上で必須でしょう。

「相対的に考える」のも重要です。他者からみてどう見えるか、第3者の視点ではどうか、全体を俯瞰するとどうなるのか、対立項が何なのか、全体との対比で部分をみるとどうなるのか、という視点です。

そして、相対的に考える思考力は「スキーマを修正する力」につながります。本書のキーワードの一つである "スキーマ" とは「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。人は必ず何らかのスキーマに基づいて判断します。そして社会において個人が持つ「誤ったスキーマ」の典型は「自らの成功体験からくるスキーマ」です。社会環境が変化すると、そのスキーマには捨てなければならない部分や付け加えなければならないものが出てくる。本書に「スキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力」とありますが、全くその通りです。

さらに「抽象的に考える」ことの重要性です。"良く練られた" 抽象的考えは、より一般性があり、より普遍的で、従ってよりパワーを発揮します。「抽象的でよく分からない、具体的にはどういうことか」というリクエストに答えて具体例を提示することは重要ですが、それは抽象的考えを理解する手だてとして重要なのです。

子どもは小学校から(公式に)抽象の世界に踏み出します。「言葉・語彙」がそうだし「数」がそうです。本書からの引用を再掲しますと、

とありました。抽象性の大きな壁である「9歳の壁」を乗り越えた子どもは、その次の段階へと行けます。これは中学校・高校・大学と「学び」を続ける限り、抽象性の壁を乗り越えることが繰り返されるはずです。だとすると、社会に出てからも繰り返されるはずだし、学校での「学び」はその訓練とも考えられます。

ともかく、10歳前後の小学生の誤答分析から明らかになった「学力」や「思考力」の源泉は、大人の社会に直結していると思いました。

分数は直感的に理解しづらい

最後に一つ、「分数は直感的に理解しづらい」ということの実例を書いておきます。

本書の「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問2:小数・分数の大小関係」のところで、テストの結果データの分析として「多くの子どもたちが、分数や小数の概念的な理解ができていない」と書かれていました。そして「これは、正答できない子どもたちの努力が足りないと片づけてよい問題ではない。分数・小数がいかに直感的に捉えどころがないものかを示すデータなのである」とも書いてありました。

分数で言うと、12や13は「任意の」モノを「1」としたとき、それを「均等に」2分割、あるいは3分割した数です。この「任意の」と「均等に」が非常に抽象的で、捉えどころがないのです。

我々大人は分数を理解していると思っているし、それを使えると思っています。大小関係も分かると自信を持っている。しかし本来「分数は直感的に捉えどころがない」のなら、それは大人にとってもそうであり、ほとんどの場合は正しく使えたとしても、何かの拍子に「捉えどころのなさ」が顔を出すはずです。

そのことを実例で示したような記述が本書にありました。「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問1:整数の数直線上の相対的位置」の説明のところです。どのような問題かを著者が説明した文章です。

えっ! と思いましたが、何度読み直しても、これでは 23 あたりに目印をつけることになります。本書に書いてある採点方法だと、5点満点の 3点(ないしは4点)です。

本書の著者は大学教授の方々、計7名で、原稿は著者の間で何回もレビューし、見直し、確認したはずです。岩波書店に渡った後も、原稿や校正刷りの各段階での何回ものチェックがされたはずです。それでも「100を4分割すると20」になってしまう。どの段階でこうなったかは不明ですが ・・・・・・。

これは単にケアレスミスというより、そもそも「14が分かりにくいから、ないしは15や20100が分かりにくいから」、つまり「分数は抽象的で理解しづらい概念」ということを示していると思います。子どもが算数文章題につまずく理由、その理由の一端を本書が "身をもって" 示しているのでした。

この調査の経緯ですが、新井教授は日本数学会の教育委員長として、大学1年生を対象に「大学生数学基本調査」を実施しました。というのも、大学に勤める数学系の教員の多くが、入学してくる学生の学力低下を肌で感じていたからです。この数学基本調査で浮かび上がったのは、そもそも「誤答する学生の多くは問題文の意味を理解できていないのでは」という疑問だったのです。

そこで本格的に子どもたちの読解力を調べたのが「全国読解力調査」でした。その結果は No.234 に概要を紹介した通りです。

ところで最近、小学生の学力の実態を詳細に調べた本が出版されました。慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏(他6名)の「算数文章題が解けない子どもたち ── ことば・思考の力と学力不振」(岩波書店 2022年6月)です(以下「本書」と記述)。新井教授の本とよく似た(文法構造が全く同じの)題名ですが、触発されたのかもしれません。

|

新井教授は数学者ですが、本書の今井教授は心理学者であり、認知科学(特に言語の発達)や教育心理学が専門です。いわば、読解力を含む「学力」とは何かを研究するプロフェッショナルです。そのテーマは「算数文章題」で、対象は小学3年生・4年生・5年生です。

私は教育関係者ではないし、小学生ないしは就学前の子どもがあるわけでもありません。しかしこの本を大変に興味深く読みました。その理由は、

小学生の「算数文章題における学力とは何か」の探求を通して、「人間の思考力とは何か」や「考える力の本質は何か」という問題に迫っている

と感じたからです。著者にそこまでの意図はなかったと思いますが、そういう風にも読める。ということは、要するに "良い本" だということです。そこで是非とも、本書の "さわり" を紹介したいと思います。以下の引用では、原文にはない下線や段落を追加したところがあります。また引用した問題文の漢字には、本書ではルビがふってありますが、省略しました。

問題意識

まず、本書の冒頭に次のように書いてあります。

|

著者(たち)は広島県教育委員会から「小学生の学力のベースとなる能力を測定し、学力不振の原因を明らかにすることができるアセスメントテストの作成」を依頼されました。県教委からは次のようにあったそうです(この引用の太字と下線は原文通りです)。

|

その「つまずいている子どもが なぜつまずいているのか」を知る目的で、著者は認知科学と教育心理学の長年の研究成果をもとに、2種類の「たつじんテスト」を開発しました。

| ことばのたつじん」

→ ことばに関する知識を測る

| |

| かず・かたち・かんがえるたつじん」 | |

| 略称「かんがえるたつじん」)

→ 数と図形に関する知識と推論能力を測る

|

の2つです。そして

| 算数文章題テスト | |

| 主として教科書にある算数文章題) | |

| 国語・算数の標準学力テスト |

の成績と「たつじんテスト」の成績の相関関係を統計的に明らかにしました。また、相関関係をみるだけでなく、子どもたちの誤答を詳細に分析し「なぜつまずいているのか」を明らかにしました。この詳細分析が最も重要な点だと言えるでしょう。

本書には「算数文章題テスト」と、2つの「たつじんテスト」の内容、誤答の分析、「算数文章題テスト」と「たつじんテスト」の相関関係、学力を育てる家庭環境とは何かなどが書かれています。それを順に紹介します。

算数文章題テスト

算数文章題テストは、広島県福山市の3つの小学校の3・4・5年生を対象に行われました。調査参加人数は、3年生:167人、4年生:148人、5年生:173人でした。問題は3・4年生用と5年生用に分かれています。

| 3・4年生:問題とテスト結果 |

3・4年生用の算数文章題は8問です。いずれも教科書からとられたもので、

| :1年生の教科書 | |

| :3年生の教科書 |

です。具体的な問題は次の通りでした。

|

問題1 (順番) | 子どもが 14 人、1れつにならんでいます。ことねさんの前に7人います。ことねさんの後ろには、何人いますか。 |

|

問題2 (かけ算) | ケーキを4こずつ入れたはこを、1人に2はこずつ3人にくばります。ケーキは、全部で何こいりますか。 |

|

問題3 (時間の引き算1) | けんさんは、午前9時 20 分に家を出て、午前10時40分に遊園地へ着きました。家から遊園地まで、何時間何分かかりましたか。 |

|

問題4 (時間の引き算2) | えりさんは、山道を5時間10分歩きました。山をのぼるのに歩いた時間は、2時間 50 分です。山をくだるのに歩いた時間は、何時間何分ですか。 |

|

問題5 (割り算) | 1まいの画用紙から、カードが8まい作れます。45まいのカードを作るには、画用紙は何まいいりますか。 |

|

問題6 (分数) | りんさんが、ジュースを37L(リットル)のんだので、残りは27L(リットル)になりました。 はじめにジュースは、何 L(リットル)ありましたか。 |

|

問題7 (小数) | リボンが4m ありました。けんたさんが、何m か切り取ったので、リボンは1.7m になりました。けんたさんは、何m 切り取りましたか。 |

|

問題8 (倍率) | なおきさんのテープの長さは、えりさんのテープの長さの4 倍で、48 cm です。えりさんのテープの長さは何cm ですか。 |

これらの問題の正答率は次の通りでした。

| 3年生 | 4年生 | |

| 問題1 順番 | 28.1% | 53.4% |

| 問題2 かけ算 | 57.5% | 72.5% |

| 問題3 時間の引き算1 | 56.0% | 63.4% |

| 問題4 時間の引き算2 | 17.7% | 26.0% |

| 問題5 割り算 | 41.1% | 48.9% |

| 問題6 分数 | 84.4% | 87.0% |

| 問題7 小数 | 48.2% | 63.4% |

| 問題8 倍率 | 45.0% | 62.6% |

本書では、このような全体の成績だけでなく、誤答を個別に分析し、誤答を導いた要因(= 子どもの認知のあり方)を推測しています。その例を2つ紹介します。

問題1(列の並び順)

子どもが 14 人、1れつにならんでいます。ことねさんの前に7人います。ことねさんの後ろには、何人いますか。 |

問題1は小学1年の教科書から採られた問題ですが、正答率が衝撃的に低くなりました。3年生の正答率は30%を切り、4年生でも半分程度しか正解できていません

ちなみに、同じ問題を5年生もやりましたが、正答率は72.3% でした。つまり5年生になっても3割の子どもが間違えたわけで、これも衝撃的です。3・4年生の代表的な誤答を調べると次のようになります。まず、

(式)14 × 7 = 98 (答)98人 |

という回答をした子がいます。2桁と1桁の掛け算は正確にできていますが、このタイプの子どもは「文の意味を深く考えず、問題文にある数字を全部使って式を立て、計算をして、何でもよいから答えを出そうという文章題解決に対する考え方を子どもがもっている可能性が高い」(本書)わけです。

そもそも「問題文の状況のイメージを式にできない」子どもがいることも分かりました。問題文のイメージをつかむために、回答用紙に図を描いた子どもはたくさんいます。つまり、14人の列の一人一人を ○ で描いた子どもです。しかしそれをやっても、問題文を正しく絵に出来ない子どもがいる。文章に書かれていることの意味を読み取れないのです。さらに、誤答の中に、

(式)14 - 7 = 7 (答)7人 |

というのがありました。問題文に現れる人数を表す数字は 14 と 7 の2つだけです。従って上のような式になった。この子は「文章に現れる数字(だけ)を使って回答しなければならないという誤ったスキーマ」を持っていると考えられます。

ここで言うスキーマとは認知心理学の用語で「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。言うまでもなく正しい式は、

14 - 7 - 1 = 6 |

ですが、式には人数として 1 という、文章には現れない数字が必要であり、それを文章から読み取る必要があるわけです。

また、14 - 7 = 7 (答)7人 という回答をした子どもの中には、正しい図を描いた子もいました。このような誤答は「メタ認知能力」が働いていないと考えられます。

メタ認知能力とは「自分をちょっと離れたところから俯瞰的に眺め、自分の知識の状態や行動を客観的に認知する能力」のことです。批判的思考ができる能力と言ってもよいでしょう。7人が正しい答えかどうか、正しい図を書いているのだから「振り返ってみれば」分かるはずなのです。

問題2(必要ケーキ数)

ケーキを4こずつ入れたはこを、1人に2はこずつ3人にくばります。ケーキは、全部で何こいりますか。 |

この問題で多かった誤答の例を2つあげると次のようです。まず、

(式)4 - 2 = 2 (答)2こ |

という答です。この回答は、問題文にある最初の2つの数字だけをみて、しかも問題文を勝手に読み替えています。つまり「ケーキを 4つ入れた箱から 2つを配ると何個残りますか」というような問題に読み替えている。問題文の読み取りが全くできていません。

(式)4 × 3 = 12 (答)12こ |

という答もありました。もちろん問題2の正答は、

(式)4 × 2 × 3 = 24 (答)24こ |

ですが、4 × 2 = 8、8 × 3 = 24 という2段階の思考が必要です。このような「マルチステップの認知処理上の負荷を回避する」傾向が誤答を招いた例がよくありした。

本書に「作業記憶と実行機能をうまく働かせられていない」と書いてあります。この問題に正答するためには、4 × 2 = 8 の「8こ」をいったん「作業記憶」にいれ、次には作業記憶の 8 と問題文の 3 だけに着目して(4 と 2 は忘れて)掛け算をする必要があります。心理学で言う「実行機能」の重要な側面は「必要な情報だけに集中し、余計な情報を無視できる認知機能」です。誤答する子どもはこれができないと考えられます。

| 5年生:問題とテスト結果 |

5年生用の算数文章題は8問です。このうち問題1、4、5、6は3・4年生用の問題と共通です。まとめると次の通りです。

| :1年生の教科書 | |

| :3年生の教科書 | |

| :5年生の教科書、および作問したもの |

|

問題1 (順番) | 子どもが 14 人、1れつにならんでいます。ことねさんの前に7人います。ことねさんの後ろには、何人いますか。 |

|

問題4 (時間の引き算2) | えりさんは、山道を5時間10分歩きました。山をのぼるのに歩いた時間は、2時間 50 分です。山をくだるのに歩いた時間は、何時間何分ですか。 |

|

問題5 (割り算) | 1まいの画用紙から、カードが8まい作れます。45まいのカードを作るには、画用紙は何まいいりますか。 |

|

問題6 (分数) | りんさんが、ジュースを37 L(リットル)のんだので、残りは27L(リットル)になりました。 はじめにジュースは、何 L(リットル)ありましたか。 |

|

問題9 (距離の計算) | えみさんの家から学校までの距離は 3.6km で、あきらさんの家から学校までの距離より35km 遠いそうです。あきらさんの家から学校までは、何km ですか。 |

|

問題10 | こうたさんの学校の今年の児童数は 476人で、10年前の 200% に当たります。10年前の児童数は何人ですか。 |

|

問題11 | 2時間で108km 走る電車があります。この電車は、3時間で何km 進みますか。 |

|

問題12 (倍率・増量) | 250g入りのお菓子が、30%増量して売られるそうです。お菓子の量は、何gになりますか。 |

正答率は次の通りでした。

| 5年生 | |

| 問題1 順番 | 72.3% |

| 問題4 時間の引き算2 | 53.9% |

| 問題5 割り算 | 59.6% |

| 問題6 分数 | 87.2% |

| 問題9 距離の計算 | 17.7% |

| 問題10 倍率・割り戻し | 55.3% |

| 問題11 速さと距離の計算 | 66.7% |

| 問題12 倍率・増量 | 37.6% |

問題12:お菓子の量の問題

250g入りのお菓子が、30%増量して売られるそうです。お菓子の量は、何gになりますか。 |

誤答の分析から1つだけを紹介します。問題12「お菓子の量の問題」に次のような回答がありました。以下の(図)は、回答用紙の(図)欄に子どもが書いたコメントです。

(式)250 ÷ 0.3 = 800 (答え)800g (図)

ふつうならかけだけど かけにしてしまうと逆に減ってしまうので(0.3だから)÷ にしてふやす

|

この回答を書いた子どもは増量の意味が分かっています。30% が 0.3 だということも分かっている。「答は増えるはずだ」という「メタ認知」もちゃんと働いています。しかも、小数での割り算(250 ÷ 0.3)もできて、おおよそですが合っています。何と、本当は掛け算にすべきだということまで分かっている!! そこまで分かっているにも関わらず、正しい立式ができていません。言うまでもなく正しい式は、

250 × 1.3 = 325 ないしは、 250 × 0.3 = 75 250 + 75 = 325 |

ですが、この問題の文章に 1.3 という数字はありません。この子は 30% 増量が 1.3 倍だということが思いつかなかったのです。ないしは2番目の立式のような「マルチステップの思考」ができなかったのです。

この例のように、算数文章題が苦手な子どもは「文章に書かれていない数字を常識で補って推論する」ことがとても苦手です。読解力で大切なのは「文章で使われている言葉の意味をきちんと理解し、常識を含む自分の知識で "行間を補う"」ことなのですが、誤答した多くの子どもはそれができないのです。

算数文章題の誤答分析

以上は3つの誤答の例ですが、3・4・5年生の誤答の全体を分析すると次のようになります。

まず、典型的な誤答では、小数や分数などの数の概念が理解できていないことが顕著でした。小数や分数を理解するためには、整数・分数・小数という演算間の関係性の理解、つまり「数」という "システム" の理解が必要ですが、それが全くできていないのです。つまり「数」の知識が「システム化された数の知識」になっていない。

また時間の計算においては「秒・分・時間・日」の単位変換が苦手なことが顕著でした(3・4・5年生の問題4の正解率参照)。これも「秒・分・時間・日」の概念をバラバラに覚えているだけで「システム化された知識」になっていないのが原因と考えられます。

また、しばしばある誤答の理由は、文章の読みとり(=読解)ができず、従って文章に描かれている状況がイメージできないという点です。その「読解ができない」ことの最大の要因は、推論能力が足りないことです。文章に書かれていないことを、自分のスキーマに従って補って推論する力が足りないのです。

さらに、多くの子供たちが「足し算とかけ算は数を大きくする、引き算と割り算は数を小さくするという誤ったスキーマ」をもっていることが見て取れました。

「誤ったスキーマ」の最たるものが「数はモノを数えるためにある」というスキーマです。数学用語を使うと「すべての数は自然数である」というスキーマです。このスキーマをもっていると、分数・小数の理解が阻害され、その結果として誤答を生み出す。

以上のような要因に加え、作業記憶が必要なマルチステップの問題や、実行機能(ある部分だけを注視して他を無視するなど)が必要な問題では、それによる「認知的負荷」が複合的に加わって、それが誤答を生み出しています。認知的負荷が高いと誤ったスキーマが顔を出す傾向も顕著でした。

ことばのたつじん

「ことばのたつじん」は、算数文章題に答えるための "基礎的な学力" と想定できる「言語力」の測定をするものです。これには、

| 「語彙の深さと広さ」 | |

| 「空間・時間のことば」 | |

| 「動作のことば」 |

の3つがあります。

| ①「語彙の深さと広さ」 |

これは "一般的な語彙力" をみるテストで、

| ことばのいみ」 | |

| にていることば」 | |

| あてはまることば」 |

の3種があります。「ことばの意味」は30問からなり、そのうちの25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。その例をあげます。

標準問題の例

ねんどなどを 力を 入れて よく まぜること 1. まぶす 2. たたく 3. こねる |

チャレンジ問題の例

おゆが じゅうぶんに あつくなること 1. ほてる 2. ふっとうする 3. わく 4. こみあげる |

「にていることば」も30問からなり、25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。

標準問題の例

ひかくする : もちものを ひかくします。 1. ならべます 2. くらべます 3. しらべます |

チャレンジ問題の例

まず : まず 手を あらいましょう 1. 後で 2. 先に 3. はじめに 4. いちどに |

「あてはまることば」は、慣用句や慣習的な比喩表現、一つの語から連想される "共起語" の知識をみるものです。29問の「標準問題」(3つの選択肢から1つの正解を選ぶ)と、5問の「チャレンジ問題」(4つの選択肢から2つの正解を選ぶ)から成ります。その例をあげます。

標準問題の例

あつい( )を よせています。 1. しんらい 2. 親切 3. しんじつ |

チャレンジ問題の例

( )が 広いです。 1. 顔 2. かかと 3. きもち 4. 心 |

特に成績が悪かった問題の一つは、「ことばのいみ」の中の「期間」を正解とする、次の標準問題でした。

ある日から そのあとの ある日まで 何かが つづくこと 1. きげん 2. きかん 3. しゅるい |

3年生の正答率は「きかん(=正解)」が64%、「きげん」が26%、4年生では「きかん(=正解)」が75%、「きげん」が23% でした。「きかん」と「きげん」と誤答するのは、

| 発音の類似 | |

| 意味の類似 | |

| 漢語である | |

| 抽象名詞である | |

| そもそも時間の概念が抽象概念である |

といった要因が複合していると推測されます。これらの要因があると正答率が下がるのは「にていることば」でも同様でした。本書に次のような記述があります。

|

| ②「空間・時間のことば」 |

①「語彙の深さと広さ」は一般的な語彙の知識のテストでしたが、②「空間・時間のことば」は、"空間ことば"(前後左右など)と "時間ことば"(2日前、5日後、1週間先など)に絞って、それらを状況に応じて柔軟かつ的確に運用できるかをみるテストです。その例を引用します。

宝物さがし問題(自分と同じ視点)

あなたは 友だちと いっしょに 町に 来ました  あなたが ほんやの 手前の 道を 右に まがると たからものがあります。 たからものは どこですか。 1ばん 2ばん 3ばん 4ばん |

宝物さがし問題(自分と逆の視点)

あなたは 友だちと いっしょに 町に 来ました  あなたが さいしょの こうさてんで 右に まがると たからものがあります。 たからものは どこですか。 1ばん 2ばん 3ばん 4ばん |

この2つの問題の正答率は

| 同じ視点 | 逆の視点 | |

| 3年生 | 59.1% | 42.7% |

| 4年生 | 72.8% | 55.0% |

でした。全般的に「空間ことば」の問題では、単純な質問では正しく答えられる子どもが多いのですが、上に引用した「宝探し問題」、特に「自分と逆の視点」では正答率が下がります。

「自分と逆の視点」に正解するためには、「視点変更能力」(= 自分以外の視点でものごとを見る力)や、「作業記憶」を使う認知能力、自分の視点を抑制する「実行機能」が必要です。つまり問題解決に必要な情報全体に目配りをしつつ部分を統合する必要があり、それが、部分部分の知識を「生きた知識」として活用できることなのです。

「生きた知識」を持っているかどうかは、他の情報との統合を必要とする "認知の負荷が高い状況" で、個々のことばの知識を本当に使えるのかを評価する必要があることがわかります。

カレンダー問題

りんちゃんの たん生日は 3月14日です。たん生日の ちょうど 一週間後は おわかれ会です。カレンダーの 中から おわかれ会の日を 一つ えらび ○をしましょう。  |

上の例では「ちょうど一週間後」を聞いていますが、問題の全体では「あした・ちょうど一週間後・きのう・2日前・5日後・来週の月曜日・ちょうど1週間前・先週の月曜日・5日先・2日後・1週間先・2日先・5日前」の13種の日が、カレンダーでどの日に当たるかを質問しました。

著者は「この問題の正答率の低さに驚いた」と書いています。正答率の低い原因は、時間の関係を表す「前」「後」「先」が "分かりにくい" からです。その理由を著者は次のように書いています。

|

|

2つの時間モデル |

上のモデルでは、過去から未来への時の流れに乗って、自分が未来に向かって進んでいく。下のモデルは、未来から過去に流れる時の流れを、自分が客観的視点から観察している。この2つのモデルで「前」の意味は逆転する。日本語では2つのモデルを混在して使う。 |

「先」ということばも曲者です。「さっき言ったでしょう」の「先」は過去ですが、「1週間さき」の「先」は未来です。また、同じ漢字を使う「先週」は過去です。耳からの言葉で覚えた子どもが「さっき」と「さき」を混同するのは分かるし、同じ「先」を使う「先週」を未来だと誤認するのも分かるのです。ちなみに、日本語を母語としない外国人にとって「先」にはとても苦労するそうです。

時間は目に見えない抽象概念であり、もともと子どもには理解しづらいものです。それに加え、日本語では「未来 → 過去」と「過去 → 未来」という2種のモデルが存在し、大人はそれを混在して使っています。子どもが "時間ことば" の理解や使用に苦労するのは当然なのです。

| ③「動作のことば」 |

日常的な動作を表す動詞について、システム化された「生きた知識」をもっているかをテストするものです。たとえば、

何をしていますか。  ぼうしを 頭に( )います。 |

というような、( )を埋める問題です。このタイプの問題に正答するためには、類似概念を日本語がどのように分割しているかを知っていなければなりません。たとえば身につける動作は、帽子なら「かぶる」、上着なら「きる」、パンツや靴なら「はく」です。かつ、動詞の活用の形(=文法)と統合して答える必要があります。システム化された「生きた知識」があってこそ正答できるのです。

「動作のことば」の回答を分析すると、問題ごとに正解率が大きく違うことがわかります。そして正解率が低いのは「チーズを縦に(裂いて)います」「草を鎌で(刈って)います」などの問題です。これらの動作は、小学生が日常生活で見たり、自分で行ったりすることが少ない動詞です。だから正答率が低い。

逆に、これらの動作の動詞を知っていて的確に使える子どもは、日常会話だけでなく、本などから語彙を学んでいると考えられるのです。

「ことばのたつじん」と学力の関係

「ことばのたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は次のとおりでした。

| 3年生 | 4年生 | 5年生 | |

| ①語彙の深さと広さ | 0.49 | 0.58 | 0.44 |

| ②空間・時間のことば | 0.58 | 0.67 | 0.47 |

| ③動作のことば | 0.34 | 0.35 | 0.30 |

この相関係数はすべて 0.1% の水準で統計的に有意(その値が偶然によってもたらされる確率が0.1% 以下)でした。

この表を見ると「ことばのたつじん」と学力(この場合は算数文章題)とが、極めて強い相関関係にあることがわかります。特に「空間・時間のことば」です。この傾向は標準学力テスト(国語・算数)との相関係数と同様でした。

|

かんがえるたつじん

「かず・かたち・かんがえるたつじん」(略称:かんがえるたつじん)は、子どもの思考力のアセスメントです。

| 整数・分数・小数の概念 | |

| 図形イメージの心的操作 | |

| 推論の力 |

の3部から構成されています。

| ①整数・分数・小数の概念 |

大問1:整数の数直線上の相対位置

0 から 100 までの数直線の上に、与えられた数のだいたいの位置の目印を書き込む問題です。たとえば 18 と提示されたら、それは 20 に近いので、数直線をだいたい 5 分割して、それよりちょっと 0 に近いところに目印をつける、といった感じです。4つの小問(提示数:18, 71, 4, 23)があります。

これは「整数は相対的な大きさを示す」というスキーマを子どもたちが持っているかどうかを見るものです。このスキーマを理解していない子どもは、18 と提示されると定規を取り出して 18mm のところに目印をつけたりします。誤答をする少なからぬ子どもがそうしていました。

大問2:小数・分数の大小関係

どちらが大きいかを問う問題です。12の小問があります。5年生の平均正答率とともに引用します。

| 小問1 | 13と23 | 94.0% |

| 小問2 | 12と13 | 49.7% |

| 小問3 | 23と12 | 85.9% |

| 小問4 | 0.3 と 0.1 | 96.6% |

| 小問5 | 1 と 0.9 | 98.7% |

| 小問6 | 1.5 と 2 | 99.3% |

| 小問7 | 0.5 と13 | 42.3% |

| 小問8 | 12と 0.7 | 54.4% |

| 小問9 | 0.2 と12 | 82.6% |

| 小問10 | 12と13 | 78.5% |

| 小問11 | 13と23 | 71.8% |

| 小問12 | 13と14 | 69.1% |

小問10、小問11、小問12 は「ケーキの12こ分と13こ分ではどちらがたくさん食べることができますか」のような "文章題" になっています。

特に正答率が悪いのは、小問2, 7, 8 です。小問2 と「同程度に難しいはず」の小問3 の正答率が高いのは(小問2 の正答率より 35% も跳ね上がっている)、小問3では「たまたま分母の数も分子の数も大きい方が大きい」からだと考えられます。

このデータは、少なからぬ子どもが分数や小数の概念的理解ができていないことを示しています。また分数や小数が、いかに直感的にとらえどころがないものかも示しています。

大問3:心的数直線上での小数・分数の相対位置

0 から 1 までの数直線があり、10分割した目盛りがついています。与えられた小数や分数が数直線上のどの位置にあるかの目印をつける問題です。6つの小問があります。

特に成績の悪かったのは、12と25でした。5年生の平均正答率では、12が 46.0%、25が 31.3% でした。

12は日常生活で頻繁に使われます。しかし正答できない子どもは、「ケーキ」のような具体的なモノが与えられずに、「1を基準にしたときにそれに対してどの割合の量なのか」という純粋な「数」としての理解ができていないのです。

25の正答率が異様に低いのは、0 から 1 の数直線に10分割した目盛りが振ってあるからです。つまり正答するためには「2目盛りを1単位としてそれが2つ」という心的操作をしなければならない。これが問題を特に難しくしています。

「1」には、モノを数えるときに「1個ある」という意味と、任意のモノを「1」として、それを分割したり比較のしたりするときの基準の意味があります。「数はモノを数えるもの」という誤ったスキーマを持っていると「基準としての1」が理解できません。この理解なしに分数や小数の意味は理解できないのです。

また大問2・大問3の誤答分析からは、誤答する子どもたちが整数・分数・小数をバラバラに理解していて、それらの関連付けがされていないことがわかります。分数の単元で分数だけ、小数の単元で小数だけという現在の小学校の教え方では「システム化」された知識の習得は難しいのです。

| ②図形イメージの心的操作 |

図形の問題です。図形を折る、隠す、回転させるという操作を心の中でできるかどうかです。具体的な問題の例をあげます。

大問4:図形を折ったときのイメージ

大問5:図形の隠れた部分のイメージ

大問6:図形を回転させたときのイメージ

これらの問題に正解するためには「複数のことを同時に処理しなければない」わけです。誤答を分析すると、一つの状況なら楽にできる心的操作が、複数のことを同時に処理しなければらない状況では破綻してしまい、その結果、問題解決に失敗する傾向が見て取れました。

また大問6に顕著ですが、正答する子どもは図形に補助線を引き、補助線が回転後にどうなるかを考えて答を出しています。つまり、図形の回転は認知的負荷が高いのを直感し、負荷を軽減する方略を自分で考えられたので正解できたのです。問題解決のための方略を自分で考えられるのが "できる" 子どもの特徴だと言えます。

| ③推論の力 |

「推論」が学力と関係しているという分析は本書のこれまでにもにありましたが、ここでは推論だけを純粋にとりあげます。問題の例を以下にあげます。

大問7:推移的推論

大問8:複数次元の変化を伴う類推

大問9:実行機能を伴う拡張的類推

大問9の例に関してですが、この場合の実行機能とは、注意点を取捨選択し、不要な注意点を抑制し、必要に応じて注意点を切り替えられる機能です。またこの例では見本のペアとその向きを常に短期記憶におきつつ、図の中から同じ関係のペアを見いだす必要があります。

絵の中には関係するものが複数あります。たとえば、木は葉っぱや鳥や鋸と関係がある。また糸だと、関係するのはハサミと針です。つまり「見本のペアの関係ではない関係への注意」を抑制する必要がある。これができて正解することができます。

以上の「かんがえるたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は、0.37~0.48 で、高いものでした。最も高かったのが大問8(複数次元の変化を伴う類推)で、その次が 大問2(小数・分数の大小関係)でした。

算数文章題と「たつじん」テストの相関

本書には、次の6つの「たつじんテスト」、

「ことばのたつじん」

| 語彙の深さと広さ | |

| 空間・時間のことば | |

| 動作のことば |

| 整数・分数・小数の概念 | |

| 図形イメージの心的操作 | |

| 推論の力 |

の成績と、算数文章題の成績の相関係数を計算した表が本書にあります。それをみると、3・4年生では6つのテスト中5つが0.5を超え(「動作のことば」だけが0.38)、5年生では5つが 0.39~0.47の範囲になっています(「動作のことば」だけが0.3)。またすべてにおいて、0.1% 水準で有意(=全く偶然にその相関係数になるのは 0.1% 以下の確率)になっています。

ただ、6つの「たつじんテスト」は相互に相関関係があるはずなので、1つのテストが算数文章題と相関をもつと、それにつられて関係のある他のテストも算数文章題と相関します。つまり、どの「たつじんテスト」が算数文章題の成績に "利いて" いるのかは、相関係数だけでは分かりません。

そこで本書には、重回帰分析(説明変数=「たつじんテスト」の成績6種、被説明変数=算数文章題の成績)の結果が載っています。それによると、算数文章題の成績に最も寄与しているのが「空間・時間のことば」でした。これは国語と算数の標準学力テストでも同じでした。

従来からの心理学の研究で、言語能力が学力と深い関わりを持っていることが分かっていて、このことは広く受け入れられています。しかし想定されている「言語能力」とは「語彙のサイズ」(=どれだけ多くの言葉を知っているか)でした。

しかし今回の研究から、「語彙の広さと深さ」よりも「空間・時間のことばの運用」の方が頑健に「学力」を説明することがわかりました。このことは、教育現場で当たり前のようにして使われいている「言語能力」の考え方を見直す必要があることを示しています。

重回帰分析の結果から、「空間・時間のことば」の次には「推論の力」が算数文章題の成績に寄与していることも分かりました。その次が「整数・分数・小数の概念」です。

つまづきの原因

本書では全体の「まとめ」として「第6章:学習のつまずきの原因」と題した章があり、各種のテストでの誤答を分析した結果を総括し、これをもとに教育関係者への提言がされています。この中から「つまずきの原因」の何点かを紹介します。まず、

知識が断片的でシステムの一部になっていない

ことです。これは「たし算・引き算・かけ算・割り算」の関係性が理解できず、それぞれの計算手続きは分かるものの、問題解決に有効に使える知識になってないという意味です。それぞれの単元での学習結果が断片的な知識となっていて「数の世界の、計算というシステム」としての理解になっていない。また、

誤ったスキーマをもっている

のもつまずきの原因です。算数文章題の場合、誤ったスキーマの根は一つです。それは「数はモノを数えるためのもの」というスキーマです。このスキーマをもっていると「1」が「全体を表すもの」あるいは「単位を表すもの」という概念が受け入れられません。

「足し算とかけ算は数を増やす計算」と「引き算と割り算は数を減らす計算」という誤ったスキーマもよく見られたものです。これは、まず「増やす計算」と「減らす計算」でそれぞれを教えるからだと考えれます。子どもたちは誤ったスキーマを自分で作り出してしまうのです。

似ているのが「割り算は必ず割り切れる」というスキーマです。これも 12÷4 のような割り切れる数の計算が最初に導入されるからです。誤ったスキーマをもってしまうと、答えが整数にならない割り算を教えられても、なかなか受け入れることができません。本書には「永遠の後出しじゃんけん」という表現を使って次のように書いてあります。

|

さらに、

相対的にものごとを見ることができない

のも、つまづきの要因です。「たつじんテスト」で最も強く学力を予測していたのは「空間・時間ことば」でしたが、前・後・左・右はまさに相対的であり、誰を基準にするか、どの点を基準にするかで変わってきます。

また、数直線上に与えられた数の位置を示すには、0~100 あるいは 0~1 というスケールの中で相対的に考える必要がありますが、これができない子どもが多数いました。著者は「驚くほど多かったのはショックだった」と書いています。これは「数」という概念の核である「数の相対性」が理解できていないことを端的に示しています。

「相対的にものごとを見る」ことは「視点を柔軟に変更・変換できる」ことと深い関係があります。そして視点変更の柔軟性は、ことばの多義性の理解につながります。「1」はモノが1個のことであるというスキーマをもった子どもが、「1」は「子ども 140人」でも「水 50リットル」でもよい、「全体」ないしは「単位」を表すものだという認識に進むためには、過去のスキーマの抜本的な修正が必要です。「相対的にものごとを見る能力」=「視点変更の柔軟性」は、誤ったスキーマを修正できる力に関わっています。そして誤ったスキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力なのです。

その他、本書では

| 認知処理能力をコントロールしながら推論する力が弱い、また推論で行間を埋められない | |

| メタ知識が働かず、答えのモニタリングができない | |

| 学習無力感をもっている。何のために算数を学ぶのか分からず、算数の意味を感じ取れていない |

などが総括としてまとめられています。

ほんものの学力を生む家庭環境

本書では付録として、テストをうけた児童の保護者に44項目のアンケート調査をし、その結果と子どもの学力(たつじんテストと、国語・算数の標準学力テスト)の相関を示した大変に興味深い表が載っています。44項目の質問は、子どもの基本的生活習慣、家庭学習、しつけの考え方、読書習慣、小学校に入る前のひらがな・数字への関心、小学校に入る前の時間・ひらがな・数字の家庭教育など、多岐にわたります。

これらの中で、最も学力との相関が強かったのは「読書習慣・読み聞かせ」に関する3項目と、「家庭内の本の冊数」に関する2項目でした。その次に相関が強かったのは小学校入学前の「ひらがな・数字への興味・関心」の2項目と「時間・ひらがな・数字の教育」3項目でした。この結果から著者は次のように記しています。

|

本書の感想

最初に書いたように、本書は、

小学生の「算数文章題における学力とは何か」の探求を通して、「人間の思考力とは何か」や「考える力の本質は何か」という問題に迫っている

と思いました。つまり我々大人が社会で生きていく際に必要な思考力の重要な要素を示しているように感じたのです。

たとえばその一つは、「ある目的や機能を遂行する何か」を「システムとしてみる力」です。「システム」として捉えるということは、「何か」が複数のサブシステムからなり、それぞれのサブシステムは固有の目的や機能を持っている。それが有機的かつ相互依存的に結合してシステムとしての目的や機能を果たす。そのサブシステムは、さらに下位の要素からなる、という見方です。これは社会におけるさまざまな組織、自治体、ハードウェア、サービスの仕組み、プロジェクト、学問体系 ・・・・・ などなどを理解し、それらを構築・運用・発展させていく上で必須でしょう。

「相対的に考える」のも重要です。他者からみてどう見えるか、第3者の視点ではどうか、全体を俯瞰するとどうなるのか、対立項が何なのか、全体との対比で部分をみるとどうなるのか、という視点です。

そして、相対的に考える思考力は「スキーマを修正する力」につながります。本書のキーワードの一つである "スキーマ" とは「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。人は必ず何らかのスキーマに基づいて判断します。そして社会において個人が持つ「誤ったスキーマ」の典型は「自らの成功体験からくるスキーマ」です。社会環境が変化すると、そのスキーマには捨てなければならない部分や付け加えなければならないものが出てくる。本書に「スキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力」とありますが、全くその通りです。

さらに「抽象的に考える」ことの重要性です。"良く練られた" 抽象的考えは、より一般性があり、より普遍的で、従ってよりパワーを発揮します。「抽象的でよく分からない、具体的にはどういうことか」というリクエストに答えて具体例を提示することは重要ですが、それは抽象的考えを理解する手だてとして重要なのです。

子どもは小学校から(公式に)抽象の世界に踏み出します。「言葉・語彙」がそうだし「数」がそうです。本書からの引用を再掲しますと、

|

とありました。抽象性の大きな壁である「9歳の壁」を乗り越えた子どもは、その次の段階へと行けます。これは中学校・高校・大学と「学び」を続ける限り、抽象性の壁を乗り越えることが繰り返されるはずです。だとすると、社会に出てからも繰り返されるはずだし、学校での「学び」はその訓練とも考えられます。

ともかく、10歳前後の小学生の誤答分析から明らかになった「学力」や「思考力」の源泉は、大人の社会に直結していると思いました。

分数は直感的に理解しづらい

最後に一つ、「分数は直感的に理解しづらい」ということの実例を書いておきます。

本書の「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問2:小数・分数の大小関係」のところで、テストの結果データの分析として「多くの子どもたちが、分数や小数の概念的な理解ができていない」と書かれていました。そして「これは、正答できない子どもたちの努力が足りないと片づけてよい問題ではない。分数・小数がいかに直感的に捉えどころがないものかを示すデータなのである」とも書いてありました。

分数で言うと、12や13は「任意の」モノを「1」としたとき、それを「均等に」2分割、あるいは3分割した数です。この「任意の」と「均等に」が非常に抽象的で、捉えどころがないのです。

我々大人は分数を理解していると思っているし、それを使えると思っています。大小関係も分かると自信を持っている。しかし本来「分数は直感的に捉えどころがない」のなら、それは大人にとってもそうであり、ほとんどの場合は正しく使えたとしても、何かの拍子に「捉えどころのなさ」が顔を出すはずです。

そのことを実例で示したような記述が本書にありました。「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問1:整数の数直線上の相対的位置」の説明のところです。どのような問題かを著者が説明した文章です。

|

えっ! と思いましたが、何度読み直しても、これでは 23 あたりに目印をつけることになります。本書に書いてある採点方法だと、5点満点の 3点(ないしは4点)です。

本書の著者は大学教授の方々、計7名で、原稿は著者の間で何回もレビューし、見直し、確認したはずです。岩波書店に渡った後も、原稿や校正刷りの各段階での何回ものチェックがされたはずです。それでも「100を4分割すると20」になってしまう。どの段階でこうなったかは不明ですが ・・・・・・。

これは単にケアレスミスというより、そもそも「14が分かりにくいから、ないしは15や20100が分かりにくいから」、つまり「分数は抽象的で理解しづらい概念」ということを示していると思います。子どもが算数文章題につまずく理由、その理由の一端を本書が "身をもって" 示しているのでした。

2022-08-31 18:25

nice!(0)

No.268 - 青森は日本一の「短命県」 [社会]

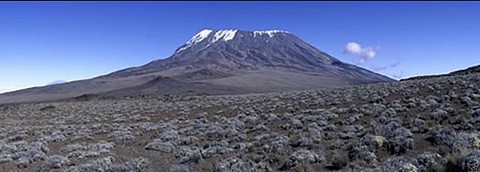

No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」で、都道府県の "幸福度" を数値化する指標の一つである平均寿命を取り上げました。この「都道府県別の平均寿命」は青森県が最下位です。そのことを指して、

と書きました。私は知らなかったのですが、実は「青森は日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、2005年から大がかりなプロジェクトが進んでいます。そのことは最近の新聞で初めて知りました。その認識不足の反省も込めて、今回は進行中のプロジェクトの話を書きます。まず、No.247 で取り上げた「都道府県別の平均寿命」の復習です。

都道府県別の平均寿命

厚生労働省は5年に1回、「生命表」を公表しています。最新は2015年のデータで、ここでは男女別の平均余命が全国および都道府県別に集計されています。ゼロ歳の平均余命が、いわゆる「平均寿命」です。

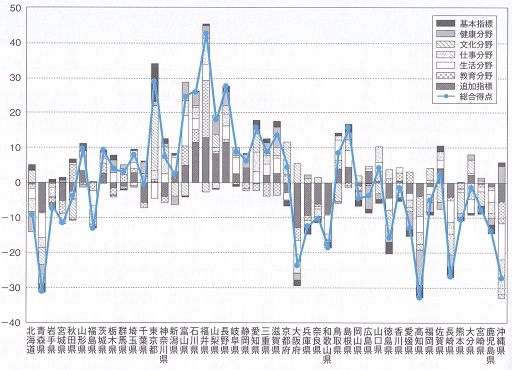

No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」は、「2018年版 都道府県幸福度ランキング」(日本総合研究所編)の内容を紹介したものでしたが、ここで指標の一つとして使われた平均寿命は、厚生労働省の「道府県別平均寿命データ(2015年)」の男女の平均値でした。つまり男と女の平均寿命を単純平均したもの(小数点以下1桁)です。

今回は、厚生労働省の原データ(小数点以下2桁)から再計算した結果を掲げます。No.247 の表とは微妙に違っていますが、有効数字の違いであり、大筋では同じです。もちろん都道府県の順位は変わりません。表の用語の意味は以下の通りです。

最後に掲げた「平均」は、もちろん「都道府県別平均寿命の平均」です。厚生労働省の原データにおける全国の平均寿命(2015年)は、男:80.77歳、女:87.01歳で、日本人の平均寿命という場合の値がこれです。男女の平均寿命の単純平均は83.89歳になります。

都道府県別の平均寿命を眺めてみると ・・・・・・

表には分かりやすいように「偏差値」を併記しました。大学入試における偏差値の感覚からいうと、

ということになります。「青森は日本一の短命県」とタイトルに書きましたが、その認識は甘いのです。「ダントツの、飛び抜けた短命県」というのが正しい。1位の長野県と47位の青森県の平均寿命の差は約2.4歳なので、大したことないと思えるかもしれません。しかし数値の中身を調べると青森県だけが異常値であることがわかります。

ちなみに、上表は男女の平均値ですが、厚生労働省の原データをみると男女とも青森県が最下位です。男性の1位の滋賀県(81.78歳)と青森県(78.67歳)の寿命の差は3.11歳、女性の1位の長野県(87.67歳)と青森県(85.93)の寿命の差は1.74歳です。

1位の長野県と最下位の青森県が日本におけるリンゴの2大産地なのも気になります。生産量では青森が全国の約60%、長野が約20%で、この2県で日本のリンゴ生産の大半を占めています。英語の有名な諺(ことわざ)に

というのがあります。長野県の平均寿命をみると正しい諺に思えますが、青森県をみると "本当か?" という気になる。もっとも、リンゴに多くの栄養成分が含まれていることは確かな事実ですが ・・・・・・。

岩木健康増進プロジェクト

2019年7月27日の朝日新聞(土曜版)に「岩木健康増進プロジェクト」が紹介されていました。このプロジェクトは弘前大学の特任教授・中路重之氏をリーダとする弘前大学のチームが中心となり、「日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、県や自治体、市民団体とも連携して推進しているプロジェクトです。

健診測定の結果は当日のうちに、生活上の改善点とともに受検者に伝えられ伝えられます。詳細結果は後日、受検者に郵送されます。これは一般的な健康診断と同じで、要するに健康増進を通じて「短命県」を返上しようとする試みです。

ただし「毎年、10日間で、1000人に対し、2000項目のデータをとる」という大規模診断であることが特色で、この規模の調査は世界でも例がないとのことです。実施するのは大変なはずですが、自治体の検診とも連動しており、1日に約300人が検診の対応にあたります。弘前大学の教職員・学生、弘前市の保健職員、企業からの応援、市民の健康リーダーなどです。

短命県である理由

中路教授がこの「岩木健康増進プロジェクト」を立ち上げるまでには数々の苦労があったようです。

「長寿の長野県と比べると、ほとんどの年齢層で青森県の死亡率が大きく上回っている」という主旨が書かれています。この原因は何でしょうか。中路教授は記者のインタビューに次のように答えています。

No.247 に「塩分の取りすぎだと聞いたことがある」と書きましたが、そんな単純な話ではないのですね。「社会の総合力の差」です。それを変えていくには、市民全体の健康意識を増進するしかない。これが「岩木健康増進プロジェクト」の主旨です。

健康ビッグデータの意義

記事には詳しく書いてなかったのですが、15年にわたり1000人の2000項目の健康データが蓄積されているということは、そのビッグデータを解析することで、健康(ないしは疾病)と各種項目の因果関係がデジタル数値で分かることになります。こういったビッグデータの分析が一般に使われる例が「予測」や「予兆の発見」です。つまり疾病の予兆が発見ができ、疾病を回避するための詳細なアドバイスにつながる可能性がある。これは単に岩木地区の弘前市民や青森県民のためだけでもなく、一般的な健康増進に役立つ新たな知見を得ようとするプロジェクトということになります。

このようなプロジェクトの性格上、健康関連の企業が強い関心をもち、プロジェクトに参加しています。

このプロジェクトは、内閣府の「第1回 日本オープンイノベーション大賞(2018年度)」で最高賞(内閣総理大臣賞)を受けました。高齢化社会を迎え、医療費の適正な社会配分を行う為にも健康寿命を伸ばすことが必要です。「岩木健康増進プロジェクト」の "健康ビッグデータ" は、そのための重要データになる可能性が大なのです。弘前大学COIのホームページには、プロジェクトの意義と蓄積しているデータ(の一部)が紹介されています。以下に引用します

「岩木健康増進プロジェクト」は、青森県が「ダントツで最下位の短命県」であるからこそ組織できたものでしょう。他県ではここまでの大プロジェクトを起こすモチベーションを得にくいと思います。しかも青森県がダントツで最下位ということは、もし平均寿命の改善ができたとしたら、その理由と過程が "見える化" しやすいわけです。

中路教授と弘前大学は青森県が日本一の短命県であるということを逆手にとって、世界に類のない「健康ビッグデータ・プロジェクト」を組織化し、地域の健康増進・活性化のみならず、少子高齢化が進む日本全体への貢献をも目指している。その姿勢と努力に感心しました。

健康ビッグデータと倫理規定

上に「岩木健康増進プロジェクト」を推進している弘前大学COIのホームページから図を引用しましたが、このホームページを見て気になることがありました。それは、

という点です。No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」に書いたように、一般的に言って個人に関するビッグデータの解析と分析は、使いようによっては "社会として不都合な状態" を作り出すことになりかねません。つまり、差別を助長したり、プライバシーを侵害したり、人々を階層化したり、一方的な経済的不利益をもたらしたりといった、社会的正義に反する状態です。

たとえば弘前大学COIのホームページによると「岩木健康増進プロジェクト」参加している企業の一つが明治安田生命で、その目的は「未病予測モデルの開発」だとあります。「未病予測モデルの開発」は良いことだと思うし、そのモデルが「疾病の予測」→「疾病の未然防止」→「保険会社の収益向上」→「保険料の引き下げ」→「保険加入者の利益」というような良い循環になれば、社会全体の利益につながります。保険加入者と保険会社の双方が Win-Win になる。

しかしこの「未病予測モデル」が、「疾病の予測」→「疾病のリスクの判明」→「特定個人の保険料のアップ(ないしは保険加入の拒否)」というように保険会社によって使われたとしたら、"皆で助け合う" という保険の本来の主旨を逸脱することになります。もちろん明治安田生命はこういうことをしないでしょうが、No.240 で紹介したキャシー・オニールが力説している通り、数学モデルはこのように使われるリスクが常にあり、その数学モデルへのインプットがビッグデータだということは忘れてはならないと思います。"健康階層社会" や "健康スコア化社会" の到来はまっぴらです。

さらに "コスト" の問題があります。例えば「疾病の予測」が可能になったとして、その為の検査データの取得に高額な費用がかかるとしたら、貧困層はその検査ができないということになりかねません。あるいは健康保険でカバーできるのは「ラフな予測」だが、高額な個人負担をすると「精密な予測」ができるということもありうる。

「疾病の予測」ができたとして、その後の問題もあります。つまり疾病を回避するためにどうするかです。その回避手段が "生活習慣の改善" であれば問題ありません。しかし、ある高額な "治療" をすると疾病が回避できるとなったとき、その "治療" は医療ではないので保険がきかず、個人負担になるはずです。とすると、富裕層しか "治療" が受けられないということも考えられます。

以上はあくまで例ですが、弘前大学としては最低限、健康ビッグデータの利用に関する次のような「原則」を確立する必要かあると思います。つまり、

という原則です。これ以外にも「健康ビッグデータ倫理規定」は、いろいろ必要でしょう。

当然のことならがら弘前大学は、個人データのセキュリティの確保(必須の必須)とともに、倫理規定の検討を十分に行っていると思います。しかし、それがホームページを見る限り分かりません(2019-9-20 現在)。「岩木健康増進プロジェクト」が世界に例を見ない先進的なプロジェクトと言うなら、「健康ビッグデータの倫理規定、データ処理のルール、公的な規制のあり方」についても情報を発信し、世界をリードして欲しいと思いました。

青森県民が塩気の利いた食品(漬け物など)を好むからだという説を聞いたことがありますが、青森県当局としてはその原因を追求し対策をとるべきでしょう。

と書きました。私は知らなかったのですが、実は「青森は日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、2005年から大がかりなプロジェクトが進んでいます。そのことは最近の新聞で初めて知りました。その認識不足の反省も込めて、今回は進行中のプロジェクトの話を書きます。まず、No.247 で取り上げた「都道府県別の平均寿命」の復習です。

都道府県別の平均寿命

厚生労働省は5年に1回、「生命表」を公表しています。最新は2015年のデータで、ここでは男女別の平均余命が全国および都道府県別に集計されています。ゼロ歳の平均余命が、いわゆる「平均寿命」です。

No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」は、「2018年版 都道府県幸福度ランキング」(日本総合研究所編)の内容を紹介したものでしたが、ここで指標の一つとして使われた平均寿命は、厚生労働省の「道府県別平均寿命データ(2015年)」の男女の平均値でした。つまり男と女の平均寿命を単純平均したもの(小数点以下1桁)です。

今回は、厚生労働省の原データ(小数点以下2桁)から再計算した結果を掲げます。No.247 の表とは微妙に違っていますが、有効数字の違いであり、大筋では同じです。もちろん都道府県の順位は変わりません。表の用語の意味は以下の通りです。

| 平均寿命

男性の平均寿命と女性の平均寿命を単純平均したもの。

| |

| 偏差

平均値からのズレ。正か負の値。

| |

| 標準偏差

偏差の2乗を平均したものが分散で、分散の平方根が標準偏差(正の値)

| |

| 標準化変量

偏差を標準偏差で割ったもの(正または負)。つまり標準化変量は、平均がゼロ、標準偏差が1になるようにデータを正規化したもの。

| |

| 偏差値

標準化変量を10倍し、50を足したもの。偏差値は平均が50、標準偏差が10になるようにデータを正規化したもの。大学入試などに使われる学力偏差値と同じ。

|

平均寿命のランキング

| : | 都道府県別生命表(厚生労働省)。調査年は2015年 | |

| : | 男性平均寿命と女性平均寿命の平均 |

| 順位 | 偏差 | 偏差値 | |||

| 1 | 長野 | 84.7125 | 0.8753 | 1.9129 | 69 |

| 2 | 滋賀 | 84.6750 | 0.8378 | 1.8309 | 68 |

| 3 | 福井 | 84.4050 | 0.5678 | 1.2409 | 62 |

| 4 | 京都 | 84.3750 | 0.5378 | 1.1753 | 62 |

| 5 | 熊本 | 84.3550 | 0.5178 | 1.1316 | 61 |

| 6 | 岡山 | 84.3515 | 0.5143 | 1.1239 | 61 |

| 7 | 奈良 | 84.3050 | 0.4678 | 1.0223 | 60 |

| 8 | 神奈川 | 84.2800 | 0.4428 | 0.9677 | 60 |

| 9 | 島根 | 84.2150 | 0.3778 | 0.8256 | 58 |

| 10 | 広島 | 84.2050 | 0.3678 | 0.8038 | 58 |

| 11 | 大分 | 84.1950 | 0.3578 | 0.7819 | 58 |

| 12 | 東京 | 84.1650 | 0.3278 | 0.7164 | 57 |

| 13 | 石川 | 84.1600 | 0.3228 | 0.7054 | 57 |

| 14 | 宮城 | 84.0750 | 0.2378 | 0.5197 | 55 |

| 15 | 山梨 | 84.0350 | 0.1978 | 0.4323 | 54 |

| 16 | 香川 | 84.0300 | 0.1928 | 0.4213 | 54 |

| 17 | 静岡 | 84.0250 | 0.1878 | 0.4104 | 54 |

| 18 | 富山 | 84.0150 | 0.1778 | 0.3886 | 54 |

| 19 | 新潟 | 84.0050 | 0.1678 | 0.3667 | 54 |

| 20 | 兵庫 | 83.9950 | 0.1578 | 0.3449 | 53 |

| 21 | 愛知 | 83.9800 | 0.1428 | 0.3121 | 53 |

| 22 | 千葉 | 83.9350 | 0.0978 | 0.2137 | 52 |

| 23 | 三重 | 83.9250 | 0.0878 | 0.1919 | 52 |

| 24 | 岐阜 | 83.9100 | 0.0728 | 0.1591 | 52 |

| 25 | 福岡 | 83.9000 | 0.0628 | 0.1372 | 51 |

| 26 | 佐賀 | 83.8850 | 0.0478 | 0.1045 | 51 |

| 27 | 沖縄 | 83.8550 | 0.0178 | 0.0389 | 50 |

| 28 | 山形 | 83.7400 | -0.0972 | -0.2124 | 48 |

| 28 | 埼玉 | 83.7400 | -0.0972 | -0.2124 | 48 |

| 30 | 宮崎 | 83.7300 | -0.1072 | -0.2343 | 48 |

| 31 | 群馬 | 83.7250 | -0.1122 | -0.2452 | 48 |

| 32 | 鳥取 | 83.7200 | -0.1172 | -0.2561 | 47 |

| 33 | 山口 | 83.6950 | -0.1422 | -0.3108 | 47 |

| 34 | 長崎 | 83.6750 | -0.1622 | -0.3545 | 46 |

| 35 | 高知 | 83.6350 | -0.2022 | -0.4419 | 46 |

| 36 | 北海道 | 83.5250 | -0.3122 | -0.6823 | 43 |

| 37 | 徳島 | 83.4900 | -0.3472 | -0.7588 | 42 |

| 37 | 愛媛 | 83.4900 | -0.3472 | -0.7588 | 42 |

| 39 | 大阪 | 83.4800 | -0.3572 | -0.7806 | 42 |

| 40 | 鹿児島 | 83.4000 | -0.4372 | -0.9554 | 40 |

| 41 | 茨城 | 83.3050 | -0.5322 | -1.1631 | 38 |

| 42 | 福島 | 83.2600 | -0.5772 | -1.2614 | 37 |

| 43 | 和歌山 | 83.2050 | -0.6322 | -1.3816 | 36 |

| 44 | 栃木 | 83.1700 | -0.6672 | -1.4581 | 35 |

| 45 | 岩手 | 83.1500 | -0.6872 | -1.5018 | 35 |

| 46 | 秋田 | 82.9450 | -0.8922 | -1.9498 | 31 |

| 47 | 青森 | 82.3000 | -1.5372 | -3.3594 | 16 |

| ◆平均 | : | 83.8372(歳) |

| ◆標準偏差 | : | 0.4576(歳) |

最後に掲げた「平均」は、もちろん「都道府県別平均寿命の平均」です。厚生労働省の原データにおける全国の平均寿命(2015年)は、男:80.77歳、女:87.01歳で、日本人の平均寿命という場合の値がこれです。男女の平均寿命の単純平均は83.89歳になります。

都道府県別の平均寿命を眺めてみると ・・・・・・

表には分かりやすいように「偏差値」を併記しました。大学入試における偏差値の感覚からいうと、

| 長野県(69)と滋賀県(68)は素晴らしい成績。3位を6ポイント以上、引き離している。 | |

| 偏差値50以下では、岩手県(35)ぐらいまでが、何とか大学に入れるレベル(ボーダー・フリーの大学は別として)。 | |

| 岩手県より4ポイント低い秋田県(31)は入学不適格。 | |

| 青森県(16)は論外。 |

ということになります。「青森は日本一の短命県」とタイトルに書きましたが、その認識は甘いのです。「ダントツの、飛び抜けた短命県」というのが正しい。1位の長野県と47位の青森県の平均寿命の差は約2.4歳なので、大したことないと思えるかもしれません。しかし数値の中身を調べると青森県だけが異常値であることがわかります。

ちなみに、上表は男女の平均値ですが、厚生労働省の原データをみると男女とも青森県が最下位です。男性の1位の滋賀県(81.78歳)と青森県(78.67歳)の寿命の差は3.11歳、女性の1位の長野県(87.67歳)と青森県(85.93)の寿命の差は1.74歳です。

1位の長野県と最下位の青森県が日本におけるリンゴの2大産地なのも気になります。生産量では青森が全国の約60%、長野が約20%で、この2県で日本のリンゴ生産の大半を占めています。英語の有名な諺(ことわざ)に

An apple a day keeps the doctor away.(1日1個のリンゴは医者を遠ざける)

というのがあります。長野県の平均寿命をみると正しい諺に思えますが、青森県をみると "本当か?" という気になる。もっとも、リンゴに多くの栄養成分が含まれていることは確かな事実ですが ・・・・・・。

岩木健康増進プロジェクト

2019年7月27日の朝日新聞(土曜版)に「岩木健康増進プロジェクト」が紹介されていました。このプロジェクトは弘前大学の特任教授・中路重之氏をリーダとする弘前大学のチームが中心となり、「日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、県や自治体、市民団体とも連携して推進しているプロジェクトです。

|

健診測定の結果は当日のうちに、生活上の改善点とともに受検者に伝えられ伝えられます。詳細結果は後日、受検者に郵送されます。これは一般的な健康診断と同じで、要するに健康増進を通じて「短命県」を返上しようとする試みです。

ただし「毎年、10日間で、1000人に対し、2000項目のデータをとる」という大規模診断であることが特色で、この規模の調査は世界でも例がないとのことです。実施するのは大変なはずですが、自治体の検診とも連動しており、1日に約300人が検診の対応にあたります。弘前大学の教職員・学生、弘前市の保健職員、企業からの応援、市民の健康リーダーなどです。

短命県である理由

中路教授がこの「岩木健康増進プロジェクト」を立ち上げるまでには数々の苦労があったようです。

|

「長寿の長野県と比べると、ほとんどの年齢層で青森県の死亡率が大きく上回っている」という主旨が書かれています。この原因は何でしょうか。中路教授は記者のインタビューに次のように答えています。

|

No.247 に「塩分の取りすぎだと聞いたことがある」と書きましたが、そんな単純な話ではないのですね。「社会の総合力の差」です。それを変えていくには、市民全体の健康意識を増進するしかない。これが「岩木健康増進プロジェクト」の主旨です。

健康ビッグデータの意義

記事には詳しく書いてなかったのですが、15年にわたり1000人の2000項目の健康データが蓄積されているということは、そのビッグデータを解析することで、健康(ないしは疾病)と各種項目の因果関係がデジタル数値で分かることになります。こういったビッグデータの分析が一般に使われる例が「予測」や「予兆の発見」です。つまり疾病の予兆が発見ができ、疾病を回避するための詳細なアドバイスにつながる可能性がある。これは単に岩木地区の弘前市民や青森県民のためだけでもなく、一般的な健康増進に役立つ新たな知見を得ようとするプロジェクトということになります。

このようなプロジェクトの性格上、健康関連の企業が強い関心をもち、プロジェクトに参加しています。

|

このプロジェクトは、内閣府の「第1回 日本オープンイノベーション大賞(2018年度)」で最高賞(内閣総理大臣賞)を受けました。高齢化社会を迎え、医療費の適正な社会配分を行う為にも健康寿命を伸ばすことが必要です。「岩木健康増進プロジェクト」の "健康ビッグデータ" は、そのための重要データになる可能性が大なのです。弘前大学COIのホームページには、プロジェクトの意義と蓄積しているデータ(の一部)が紹介されています。以下に引用します

|

(弘前大学COIのホームページより) |

「岩木健康増進プロジェクト」は、青森県が「ダントツで最下位の短命県」であるからこそ組織できたものでしょう。他県ではここまでの大プロジェクトを起こすモチベーションを得にくいと思います。しかも青森県がダントツで最下位ということは、もし平均寿命の改善ができたとしたら、その理由と過程が "見える化" しやすいわけです。

中路教授と弘前大学は青森県が日本一の短命県であるということを逆手にとって、世界に類のない「健康ビッグデータ・プロジェクト」を組織化し、地域の健康増進・活性化のみならず、少子高齢化が進む日本全体への貢献をも目指している。その姿勢と努力に感心しました。

健康ビッグデータと倫理規定

上に「岩木健康増進プロジェクト」を推進している弘前大学COIのホームページから図を引用しましたが、このホームページを見て気になることがありました。それは、

健康ビッグデータをどのように扱うべきか、その際の倫理規定やルールが書かれていない、特に、健康ビッグデータから得られた知見をもとにして「やっていいこと」と「やってはいけないこと」が書かれていない

という点です。No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」に書いたように、一般的に言って個人に関するビッグデータの解析と分析は、使いようによっては "社会として不都合な状態" を作り出すことになりかねません。つまり、差別を助長したり、プライバシーを侵害したり、人々を階層化したり、一方的な経済的不利益をもたらしたりといった、社会的正義に反する状態です。

たとえば弘前大学COIのホームページによると「岩木健康増進プロジェクト」参加している企業の一つが明治安田生命で、その目的は「未病予測モデルの開発」だとあります。「未病予測モデルの開発」は良いことだと思うし、そのモデルが「疾病の予測」→「疾病の未然防止」→「保険会社の収益向上」→「保険料の引き下げ」→「保険加入者の利益」というような良い循環になれば、社会全体の利益につながります。保険加入者と保険会社の双方が Win-Win になる。

しかしこの「未病予測モデル」が、「疾病の予測」→「疾病のリスクの判明」→「特定個人の保険料のアップ(ないしは保険加入の拒否)」というように保険会社によって使われたとしたら、"皆で助け合う" という保険の本来の主旨を逸脱することになります。もちろん明治安田生命はこういうことをしないでしょうが、No.240 で紹介したキャシー・オニールが力説している通り、数学モデルはこのように使われるリスクが常にあり、その数学モデルへのインプットがビッグデータだということは忘れてはならないと思います。"健康階層社会" や "健康スコア化社会" の到来はまっぴらです。

さらに "コスト" の問題があります。例えば「疾病の予測」が可能になったとして、その為の検査データの取得に高額な費用がかかるとしたら、貧困層はその検査ができないということになりかねません。あるいは健康保険でカバーできるのは「ラフな予測」だが、高額な個人負担をすると「精密な予測」ができるということもありうる。

「疾病の予測」ができたとして、その後の問題もあります。つまり疾病を回避するためにどうするかです。その回避手段が "生活習慣の改善" であれば問題ありません。しかし、ある高額な "治療" をすると疾病が回避できるとなったとき、その "治療" は医療ではないので保険がきかず、個人負担になるはずです。とすると、富裕層しか "治療" が受けられないということも考えられます。

以上はあくまで例ですが、弘前大学としては最低限、健康ビッグデータの利用に関する次のような「原則」を確立する必要かあると思います。つまり、

健康ビッグデータを利用して得られた成果が個人に恩恵をもたらすとき、その恩恵はすべての人が平等に受けられる機会が与えられ、またすべての人が平等な個人負担で受けられる

という原則です。これ以外にも「健康ビッグデータ倫理規定」は、いろいろ必要でしょう。

当然のことならがら弘前大学は、個人データのセキュリティの確保(必須の必須)とともに、倫理規定の検討を十分に行っていると思います。しかし、それがホームページを見る限り分かりません(2019-9-20 現在)。「岩木健康増進プロジェクト」が世界に例を見ない先進的なプロジェクトと言うなら、「健康ビッグデータの倫理規定、データ処理のルール、公的な規制のあり方」についても情報を発信し、世界をリードして欲しいと思いました。

2019-09-20 17:52

nice!(0)

No.265 - AI時代の生き残り術 [社会]

今回は No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きで、「AI時代に我々はどう対応していけばよいのか」というテーマです。まず、今までにAIについて書いた記事を振り返ってみたいと思います。次の15の記事です。

これらの15の記事をテーマごとに分類してみると、次のようになるでしょう。

取りあげたゲームは囲碁と将棋ですが、この分野におけるAIの進歩は目覚ましいものがあります。2016年に英国・ディープマインド社の "アルファ碁" が世界トップクラスの棋士に勝って大きな話題になりましたが、その後のAIの進歩で名人といえどもAIに勝てなくなりました。囲碁と将棋は "完全情報ゲーム(すべての意思決定の過程が全員にオープンにされているゲーム)" の代表格であり、しかも最も複雑な部類です。この領域ではAIが人間を凌駕したわけです。

AIの特長は進化のスピードが速いことです。特に囲碁や将棋ではAI同士の自己対戦や強化学習で、人間同士の対戦では考えられないほどの対局をこなすことができます。AIの打ち手(指し手)の最適化が猛烈なスピードで進む。No.181「アルファ碁の着手決定ロジック(2)」で、アルファ碁(2015年末の時点の技術)が ① 囲碁の常識をあらかじめ人間がインプットし、かつ ② 人間同士の対局データの機械学習で開発されたことを指して「道は遠い」と書きましたが、その予想はハズレでした。その後2年程度で ① ② が不要なアルファ碁・ゼロ(2017年末)が登場したからです。想像を遙かに越える進化のスピードです。趙治勲 名誉名人が「人間の天才棋士が20年かかるところを、AIは2ヶ月で進歩した」という意味の発言をしていましたが(No.197)まったくその通りです。

要するに、ルールが明快で情報が完全に把握できる領域では AI は人間を凌駕することが明確になったわけです。もちろん実社会ではルールが曖昧であったり、人の感情に左右されたり、あるいは情報が不完全な中での意思決定が必要です。完全情報ゲームのようにはいきません。ゲームのAIは、あくまで非常に "狭い" 世界での話です。

しかしその一方で、ゲームはIT技術の進歩と深く関わってきました。1970年代後半のインベーダー・ゲームは(電卓とともに)マイクロ・プロセッサーの発達を促したし、現在のAIにおける深層学習を効率的に行うGPUという超並列プロセッサーは、ゲームの3D表示で発達してきました。2019年になって、5Gを見据えて Google などが発表した Cloudゲームや、今後広まりそうな VR(ヴァーチャル・リアリティ)を使ったゲームも、IT技術・コンピュータ技術の発達の結果です。ゲームが革新を導くことがよくあります。ゲームを侮ってはいけないのです。

No.165,166「データの見えざる手」と、No.173「インフルエンザの流行はGoogleが予測する」は、いわゆるビッグデータを収集し、それを統計理論を主体とする数学手法で分析することで、データに含まれる法則や規則性、関係性を見いだし、それを予測や推定や意志決定に役立てるというものでした。これが2010年代にブレイクしたAIの主流の方法論です。文字・画像認識、機械の故障予測、X線・CT画像からの病巣の発見などは、すべてこの方法論によっています。

AI技術は、使い方によっては社会にデメリットをもたらします。つまり格差を助長・固定化したり、不平等をもたらしたり、プライバシーを侵害したり、といった不都合点です。No.237「フランスのAI立国宣言」、No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」は、そういったAI(広くいうと数学、ないしは数学モデル)の危険性と、それを克服するための社会倫理の構築が必要という話でした。

No.196「東ロボにみるAIの可能性と限界」と No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」は、"ロボットは東大に入れるか。" プロジェクト(略称:東ロボ)を通して分かった、AIの得意と不得意の話でした。東ロボくんは、MARCH・関関同立の特定学部であれば合格ラインに達しました。ただし東大合格は無理で、今後も無理だろうと推測されます。それは、東ロボくんに不得意課目があるからです。

ちなみに No.196の「補記」に東ロボくんが全くできなかった英語のリスニング問題(=バースデーケーキの問題)を掲載しました。なぜ受験生ができる問題がAIにとって困難なのか(研究者によると "絶対に無理"とのこと)の一例が良く理解できます。

一般的に「AIが不得意なもの、AIの限界」について語られることが少ないのですが、東ロボはそれを実証的に見極めたという意味で貴重なプロジェクトでした。それは大学入試という限られたものだけれども、大学入試は10代後半の若者の知力が試される普遍的な場です。そこにAIで挑戦したという意義がありました。

No.175「半沢直樹は機械化できる」は、AIの時代における雇用の変化です。特に、2013年にオックスフォード大学の教授が出した「雇用の未来:我々の仕事はどこまでコンピュータに奪われるか?」では、現存する職種の47%がAIに奪われるという推定があり、それがセンセーショナルに報道されました(AIの専門家による70職種の推測を、数学モデルで700職種に拡大したもの)。

題名の「半沢直樹」は銀行マンで「融資の妥当性を判断する業務」の担当です。この仕事は機械化できるという予測が2013年頃に立てられたのですが、それから6年後の現在では「AIによる融資判断」が花盛りの状態です。予測通りに事態が進行して来ているようです。

No.234「教科書が読めない子どもたち」は東ロボのプロジェクトを主導した国立情報学研究所の新井紀子教授が実施したリーディング・スキル・テスト(Reading Skill Test。RST)で判明した驚くべき事実でした。RSTの "ミソ" は、

ことです。AIが不得意な分野こそ人間が優位に立てるはずなのに、意外にもその分野では人間も正解率が悪いことが分かった。このままではAI時代についていけない人が多数発生する、というのが新井教授の危機感でした。それを受けて No.235「三角関数を学ぶ理由」は、小中高校の勉強はこれからのAIの時代に増々大切になるということを主張したものでした(三角関数は一例です)。

今回はその No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きです。2019年6月の日本経済新聞に、東ロボと RST のプロジェクトを主導した新井教授のインタビュー、「AI時代の生き残り術」が掲載されました。このインタビューの内容は極めて妥当だと思ったので、その一部をネタに「生き残り術」を考えてみたいと思います。

読解力・論理力・コミュニケーション能力

このインタビューは日本経済新聞の玉利編集委員が行ったものですが、玉利氏の「人工知能(AI)が仕事を奪うことについての不安が広がっている。若い世代ほど将来不安が強いようだ」という問題提起に対し、新井教授は次のように答えています。

新井教授の話の最後に出てくる「医師」は、"最もAIに取って換わることがなさそうな職業" であることは確かでしょう。オックスフォード大学の予測でもそうなっていました。しかし、医師の仕事のある部分はAIで置き換えられることもまた確かです。

しばしば経験することですが、病院に行くとまず検査に回され、医者はその検査結果のパソコン画面の数字を見ながら、患者の方には目も向けずに、また質問など無しに、あれこれと "診断" をするということがあります。こういった "診断" は機械化・ロボット化できるわけです。将来は血液1滴だけの分析で(ないしは、ごく少量の生体サンプルの分析で)、その人がどういう病気になっているか、その予兆も含めてすべての診断できるようになるでしょう。こうなれば「パソコン画面を見つめるだけの医師」は不要です。

要は「医師」とか「公務員」というのは、今までの社会の枠組みにおける職種であり、今後予想される激動期においては、その職種が無くならないまでも、職種に求められるスキルがガラッと変わりうるわけです。人が仕事をするということは社会にとってどういう意味と価値があるのか、そこを考えないといけない。

新井教授は、求められるのは ① 読解力、② 論理力、③ コミュニケーション能力、の3つだと言っています。この3つの内容を具体的に言うと次のようになるでしょう。

① 読解力は、主として文章で表現された意味内容を正確に把握できる力です。実社会では文章表現を補足するものとして、図や表やグラフが使われることが多々ありますが、これらの読解も含みます。

読解力は、社会におけるすべての仕事、研究、タスク、作業の基本となるものと言えます。また、自分が表現したいことを他者に間違いなく伝わる形で文章や図にする力(=表現力)は、読解力があってこそのものです。表現力はあるが読解力がない、というのはありえないというか、矛盾しています。

② 論理力は「論理的にものごとを考えられる力」です。学校の勉強で言うと、数学は論理だけでできあがっています。その他の理系科目や文系科目の多くも、論理的に考えることが重要なのは言うまでもありません。

③ コミュニケーション能力は、対人関係において相手の意向を読みとり、相手の言わんとしていることを理解し、また自分の主張を相手に伝わるように述べ、さらには相手を説得したり、妥協点を見つける能力でしょう。

① ② ③ が「AI時代における有能さ」の最もべーシックなスキルだというのは、大変納得性が高いわけです。それはおそらく、小学生ころから始まる訓練で培われるはずです。

私の知り合いで小・中・高校生に勉強を教えている塾の講師の方がいます。その人によると、中学受験をするような小学生に最も必要なのは「読解力」と「計算力」と「集中力」だそうです。受験そのものにコミュニケーション能力は不要なので、「計算力=論理力の一部」と考えると新井教授の説に似ています。さらに、集中力が "生産性"(= 正確に速く作業を遂行する)を左右するのはその通りでしょう。

その小学校にも近年、英語やプログラミングを取り入れる動きが進み、また大学や企業はAI人材の育成に力を入れ始めています。こういった社会情勢の中で、しかも先が読めない時代だから学生も親も企業も不安にかられ、すべての能力を備えようと焦る。あれやこれやに手を伸ばし「英語ができて、AIのプログラミングが出来て、コミュニケーション能力も高い」というような理想像を描いてしまう、と新井教授は言っています。しかし本当に必要なスキルは何なのか。プログラミングを例にとってそれが説明されています。

新井教授の発言にある「高度プログラミング」を、「実社会で実務に使用するプログラムを作ること」と考えます。そこでまず必要なのは、プログラムが果たすべき機能を正確に漏れなく記述した仕様書です。それは、例外ケースにおいてプログラム(=コード)がどう振る舞うべきかというところまで記述しなればなりません。

次に、その仕様にもとづいて、何らかのプログラミング言語を用いて機能をコンピュータが処理できる形に実装する必要があります。このフェーズおいては C++ や Java や Python などの(例です)プログラミング言語を使うわけですが、言語の修得は勉強すればできます。それよりも、論理的に考えるとか、集中力を発揮してケアレスミスのない(バグがない)コードを書けることが大切です。

仕様書は別の人が書き、その仕様に沿って自分が実装するということもあるでしょう。そこで必要なのは読解力です。さらに論理力も必要です。往々にして仕様書には曖昧なところやヌケ・モレ、記述不足、不整合などの不具合があります。その不具合を見抜く力が必要で、そのためには「不具合がなく首尾一貫している仕様とは何か」を想定できる論理力が必要です。論理的にものごとを考える力があってこそ論理的におかしいという指摘ができるのです。

顧客から受託して、顧客の要望で仕様書を書き、コードを実装することもあるでしょう。この時に必要なのはコミュニケーション能力です。顧客の真の要望や意図を理解しないと始まりません。限られた予算と納期のなかでのプログラム開発では顧客の説得も必要だし、優先度を考えて落とし所を探ることも必要です。まさに対人的なコミュニケーション能力が必要な場です。

新井教授は「AIを使うプログラマーに欠かせないのは数学」という趣旨の発言をしていますが、まさにその通りです。現代のAIは徹頭徹尾、数学でできています。回帰分析、クラスター分析、主成分分析、深層学習、トピック分析など、現代のAIと言われるものの中身は数学です。「数学は嫌いだがAIのプログラミングは好き」というのは矛盾しています。

最近は「AIプラットフォーム」と呼ばれる "AIプログラムのライブラリ" が無料公開されていて、それを使えば比較的簡単にAIプログラムが開発できます。プリファード・ネットワークス社の Chainer や、Google社の Tensorflow などが有名です。しかしこれらのプラットフォームを使っているだけの自称 "プログラマー" は、新井教授が言うように早晩淘汰されるでしょう。

乱世こそ地道に

このインタビューを行った日本経済新聞の玉利編集委員は、全体を "乱世こそ地道に" とまとめています。それを次に引用します。

玉利編集委員がインタビューのまとめとして書いていることで重要なポイントは、

の2つです。これはまさにその通りでしょう。この2つを逆の視点から言うと、

となるでしょう。専門特化した人材が一見、生産性が高いように見えるのは、本人が「基本的なスキルが高い有能な人材であるから」ではなく、「その専門領域で先人たちが過去から蓄積し継承してきた経験や知識があるから」かもしれないのです。その経験や知識がデジタル化されてしまうと、自称 "スペシャリスト" は一気に行き場を失うはずです。

以上の日本経済新聞の記事を読んで改めて思うのは、教育の大切さです。特に小学校・中学校・高校における教育で、それは No.235「三角関数を学ぶ理由」に書いたような勉強と、学校というミニ社会における共同生活です。我々はそこで、読解力・論理力・コミュニケーション能力といった「普遍性のある、どこでも通用するスキル」を育成していると考えられます。勉学の課目はいわゆる文系から理系までいろいろありますが、その勉強によって我々は、たとえば「読解力・論理力のさまざまなパターン」を修得できるのです。

AIによる機械化が進もうとしている時代、小学校から英語やプログラミングを取り入れようとしている時代にこそ「普遍性のある、どこでも通用するスキル」の大切さに眼を向けるべきだと思いました。

| データの見えざる手(1) | |

| データの見えざる手(2) | |

| インフルエンザの流行はGoogleが予測する | |

| ディープマインド | |

| 半沢直樹は機械化できる | |

| 将棋電王戦が暗示するロボット産業の未来 | |

| アルファ碁の着手決定ロジック(1) | |

| アルファ碁の着手決定ロジック(2) | |

| 東ロボにみるAIの可能性と限界 | |

| 囲碁とAI:趙治勲 名誉名人の意見 | |

| AI vs.教科書が読めない子どもたち | |

| 教科書が読めない子どもたち | |

| フランスのAI立国宣言 | |

| 破壊兵器としての数学 | |

| データ階層社会の到来 |

これらの15の記事をテーマごとに分類してみると、次のようになるでしょう。

| ゲーム : No.174, 176, 180, 181, 197 |

取りあげたゲームは囲碁と将棋ですが、この分野におけるAIの進歩は目覚ましいものがあります。2016年に英国・ディープマインド社の "アルファ碁" が世界トップクラスの棋士に勝って大きな話題になりましたが、その後のAIの進歩で名人といえどもAIに勝てなくなりました。囲碁と将棋は "完全情報ゲーム(すべての意思決定の過程が全員にオープンにされているゲーム)" の代表格であり、しかも最も複雑な部類です。この領域ではAIが人間を凌駕したわけです。

AIの特長は進化のスピードが速いことです。特に囲碁や将棋ではAI同士の自己対戦や強化学習で、人間同士の対戦では考えられないほどの対局をこなすことができます。AIの打ち手(指し手)の最適化が猛烈なスピードで進む。No.181「アルファ碁の着手決定ロジック(2)」で、アルファ碁(2015年末の時点の技術)が ① 囲碁の常識をあらかじめ人間がインプットし、かつ ② 人間同士の対局データの機械学習で開発されたことを指して「道は遠い」と書きましたが、その予想はハズレでした。その後2年程度で ① ② が不要なアルファ碁・ゼロ(2017年末)が登場したからです。想像を遙かに越える進化のスピードです。趙治勲 名誉名人が「人間の天才棋士が20年かかるところを、AIは2ヶ月で進歩した」という意味の発言をしていましたが(No.197)まったくその通りです。

要するに、ルールが明快で情報が完全に把握できる領域では AI は人間を凌駕することが明確になったわけです。もちろん実社会ではルールが曖昧であったり、人の感情に左右されたり、あるいは情報が不完全な中での意思決定が必要です。完全情報ゲームのようにはいきません。ゲームのAIは、あくまで非常に "狭い" 世界での話です。

しかしその一方で、ゲームはIT技術の進歩と深く関わってきました。1970年代後半のインベーダー・ゲームは(電卓とともに)マイクロ・プロセッサーの発達を促したし、現在のAIにおける深層学習を効率的に行うGPUという超並列プロセッサーは、ゲームの3D表示で発達してきました。2019年になって、5Gを見据えて Google などが発表した Cloudゲームや、今後広まりそうな VR(ヴァーチャル・リアリティ)を使ったゲームも、IT技術・コンピュータ技術の発達の結果です。ゲームが革新を導くことがよくあります。ゲームを侮ってはいけないのです。

| ビッグデータ + 統計分析 : No.165, 166, 173 |

No.165,166「データの見えざる手」と、No.173「インフルエンザの流行はGoogleが予測する」は、いわゆるビッグデータを収集し、それを統計理論を主体とする数学手法で分析することで、データに含まれる法則や規則性、関係性を見いだし、それを予測や推定や意志決定に役立てるというものでした。これが2010年代にブレイクしたAIの主流の方法論です。文字・画像認識、機械の故障予測、X線・CT画像からの病巣の発見などは、すべてこの方法論によっています。

| AIと倫理 : No.237, 240, 250 |

AI技術は、使い方によっては社会にデメリットをもたらします。つまり格差を助長・固定化したり、不平等をもたらしたり、プライバシーを侵害したり、といった不都合点です。No.237「フランスのAI立国宣言」、No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」は、そういったAI(広くいうと数学、ないしは数学モデル)の危険性と、それを克服するための社会倫理の構築が必要という話でした。

| AIの可能性と限界 : No.196, 233 |

|

ちなみに No.196の「補記」に東ロボくんが全くできなかった英語のリスニング問題(=バースデーケーキの問題)を掲載しました。なぜ受験生ができる問題がAIにとって困難なのか(研究者によると "絶対に無理"とのこと)の一例が良く理解できます。

一般的に「AIが不得意なもの、AIの限界」について語られることが少ないのですが、東ロボはそれを実証的に見極めたという意味で貴重なプロジェクトでした。それは大学入試という限られたものだけれども、大学入試は10代後半の若者の知力が試される普遍的な場です。そこにAIで挑戦したという意義がありました。

| AIによる雇用の変化 : No.175 |

No.175「半沢直樹は機械化できる」は、AIの時代における雇用の変化です。特に、2013年にオックスフォード大学の教授が出した「雇用の未来:我々の仕事はどこまでコンピュータに奪われるか?」では、現存する職種の47%がAIに奪われるという推定があり、それがセンセーショナルに報道されました(AIの専門家による70職種の推測を、数学モデルで700職種に拡大したもの)。

題名の「半沢直樹」は銀行マンで「融資の妥当性を判断する業務」の担当です。この仕事は機械化できるという予測が2013年頃に立てられたのですが、それから6年後の現在では「AIによる融資判断」が花盛りの状態です。予測通りに事態が進行して来ているようです。

| AIの時代に必要なスキル : No.234, 235 |

No.234「教科書が読めない子どもたち」は東ロボのプロジェクトを主導した国立情報学研究所の新井紀子教授が実施したリーディング・スキル・テスト(Reading Skill Test。RST)で判明した驚くべき事実でした。RSTの "ミソ" は、

東ロボ・プロジェクトで分かった読解力についてのAIの得意・不得意が、小中高校生ならどうかが分析できるようにテスト設計がされている

ことです。AIが不得意な分野こそ人間が優位に立てるはずなのに、意外にもその分野では人間も正解率が悪いことが分かった。このままではAI時代についていけない人が多数発生する、というのが新井教授の危機感でした。それを受けて No.235「三角関数を学ぶ理由」は、小中高校の勉強はこれからのAIの時代に増々大切になるということを主張したものでした(三角関数は一例です)。

今回はその No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きです。2019年6月の日本経済新聞に、東ロボと RST のプロジェクトを主導した新井教授のインタビュー、「AI時代の生き残り術」が掲載されました。このインタビューの内容は極めて妥当だと思ったので、その一部をネタに「生き残り術」を考えてみたいと思います。

読解力・論理力・コミュニケーション能力

このインタビューは日本経済新聞の玉利編集委員が行ったものですが、玉利氏の「人工知能(AI)が仕事を奪うことについての不安が広がっている。若い世代ほど将来不安が強いようだ」という問題提起に対し、新井教授は次のように答えています。

|

新井教授の話の最後に出てくる「医師」は、"最もAIに取って換わることがなさそうな職業" であることは確かでしょう。オックスフォード大学の予測でもそうなっていました。しかし、医師の仕事のある部分はAIで置き換えられることもまた確かです。

しばしば経験することですが、病院に行くとまず検査に回され、医者はその検査結果のパソコン画面の数字を見ながら、患者の方には目も向けずに、また質問など無しに、あれこれと "診断" をするということがあります。こういった "診断" は機械化・ロボット化できるわけです。将来は血液1滴だけの分析で(ないしは、ごく少量の生体サンプルの分析で)、その人がどういう病気になっているか、その予兆も含めてすべての診断できるようになるでしょう。こうなれば「パソコン画面を見つめるだけの医師」は不要です。

要は「医師」とか「公務員」というのは、今までの社会の枠組みにおける職種であり、今後予想される激動期においては、その職種が無くならないまでも、職種に求められるスキルがガラッと変わりうるわけです。人が仕事をするということは社会にとってどういう意味と価値があるのか、そこを考えないといけない。

|

新井教授は、求められるのは ① 読解力、② 論理力、③ コミュニケーション能力、の3つだと言っています。この3つの内容を具体的に言うと次のようになるでしょう。

① 読解力は、主として文章で表現された意味内容を正確に把握できる力です。実社会では文章表現を補足するものとして、図や表やグラフが使われることが多々ありますが、これらの読解も含みます。

読解力は、社会におけるすべての仕事、研究、タスク、作業の基本となるものと言えます。また、自分が表現したいことを他者に間違いなく伝わる形で文章や図にする力(=表現力)は、読解力があってこそのものです。表現力はあるが読解力がない、というのはありえないというか、矛盾しています。

② 論理力は「論理的にものごとを考えられる力」です。学校の勉強で言うと、数学は論理だけでできあがっています。その他の理系科目や文系科目の多くも、論理的に考えることが重要なのは言うまでもありません。

③ コミュニケーション能力は、対人関係において相手の意向を読みとり、相手の言わんとしていることを理解し、また自分の主張を相手に伝わるように述べ、さらには相手を説得したり、妥協点を見つける能力でしょう。

① ② ③ が「AI時代における有能さ」の最もべーシックなスキルだというのは、大変納得性が高いわけです。それはおそらく、小学生ころから始まる訓練で培われるはずです。

私の知り合いで小・中・高校生に勉強を教えている塾の講師の方がいます。その人によると、中学受験をするような小学生に最も必要なのは「読解力」と「計算力」と「集中力」だそうです。受験そのものにコミュニケーション能力は不要なので、「計算力=論理力の一部」と考えると新井教授の説に似ています。さらに、集中力が "生産性"(= 正確に速く作業を遂行する)を左右するのはその通りでしょう。

その小学校にも近年、英語やプログラミングを取り入れる動きが進み、また大学や企業はAI人材の育成に力を入れ始めています。こういった社会情勢の中で、しかも先が読めない時代だから学生も親も企業も不安にかられ、すべての能力を備えようと焦る。あれやこれやに手を伸ばし「英語ができて、AIのプログラミングが出来て、コミュニケーション能力も高い」というような理想像を描いてしまう、と新井教授は言っています。しかし本当に必要なスキルは何なのか。プログラミングを例にとってそれが説明されています。

|

新井教授の発言にある「高度プログラミング」を、「実社会で実務に使用するプログラムを作ること」と考えます。そこでまず必要なのは、プログラムが果たすべき機能を正確に漏れなく記述した仕様書です。それは、例外ケースにおいてプログラム(=コード)がどう振る舞うべきかというところまで記述しなればなりません。

次に、その仕様にもとづいて、何らかのプログラミング言語を用いて機能をコンピュータが処理できる形に実装する必要があります。このフェーズおいては C++ や Java や Python などの(例です)プログラミング言語を使うわけですが、言語の修得は勉強すればできます。それよりも、論理的に考えるとか、集中力を発揮してケアレスミスのない(バグがない)コードを書けることが大切です。

仕様書は別の人が書き、その仕様に沿って自分が実装するということもあるでしょう。そこで必要なのは読解力です。さらに論理力も必要です。往々にして仕様書には曖昧なところやヌケ・モレ、記述不足、不整合などの不具合があります。その不具合を見抜く力が必要で、そのためには「不具合がなく首尾一貫している仕様とは何か」を想定できる論理力が必要です。論理的にものごとを考える力があってこそ論理的におかしいという指摘ができるのです。

顧客から受託して、顧客の要望で仕様書を書き、コードを実装することもあるでしょう。この時に必要なのはコミュニケーション能力です。顧客の真の要望や意図を理解しないと始まりません。限られた予算と納期のなかでのプログラム開発では顧客の説得も必要だし、優先度を考えて落とし所を探ることも必要です。まさに対人的なコミュニケーション能力が必要な場です。

新井教授は「AIを使うプログラマーに欠かせないのは数学」という趣旨の発言をしていますが、まさにその通りです。現代のAIは徹頭徹尾、数学でできています。回帰分析、クラスター分析、主成分分析、深層学習、トピック分析など、現代のAIと言われるものの中身は数学です。「数学は嫌いだがAIのプログラミングは好き」というのは矛盾しています。

最近は「AIプラットフォーム」と呼ばれる "AIプログラムのライブラリ" が無料公開されていて、それを使えば比較的簡単にAIプログラムが開発できます。プリファード・ネットワークス社の Chainer や、Google社の Tensorflow などが有名です。しかしこれらのプラットフォームを使っているだけの自称 "プログラマー" は、新井教授が言うように早晩淘汰されるでしょう。

乱世こそ地道に

このインタビューを行った日本経済新聞の玉利編集委員は、全体を "乱世こそ地道に" とまとめています。それを次に引用します。

|

玉利編集委員がインタビューのまとめとして書いていることで重要なポイントは、

| 乱世こそ地道なやり方しか通用しなくなる。 | |

| 乱世では普遍性のある、どこでも通用するものしか生き残れない。 |

の2つです。これはまさにその通りでしょう。この2つを逆の視点から言うと、

| 安定した世の中で作られた枠組みに沿って、専門特化した領域だけしか知らない・知ろうとしない人は、ひとたび乱世になると足元を掬われて行き場を失う(ことになりかねない)。 |

となるでしょう。専門特化した人材が一見、生産性が高いように見えるのは、本人が「基本的なスキルが高い有能な人材であるから」ではなく、「その専門領域で先人たちが過去から蓄積し継承してきた経験や知識があるから」かもしれないのです。その経験や知識がデジタル化されてしまうと、自称 "スペシャリスト" は一気に行き場を失うはずです。

以上の日本経済新聞の記事を読んで改めて思うのは、教育の大切さです。特に小学校・中学校・高校における教育で、それは No.235「三角関数を学ぶ理由」に書いたような勉強と、学校というミニ社会における共同生活です。我々はそこで、読解力・論理力・コミュニケーション能力といった「普遍性のある、どこでも通用するスキル」を育成していると考えられます。勉学の課目はいわゆる文系から理系までいろいろありますが、その勉強によって我々は、たとえば「読解力・論理力のさまざまなパターン」を修得できるのです。

AIによる機械化が進もうとしている時代、小学校から英語やプログラミングを取り入れようとしている時代にこそ「普遍性のある、どこでも通用するスキル」の大切さに眼を向けるべきだと思いました。

2019-08-09 18:16

nice!(0)

No.250 - データ階層社会の到来 [社会]

No.240「破壊兵器としての数学」は、アメリカのキャシー・オニールが書いた『破壊兵器としての数学』(=原題。2016年に米国で出版)の紹介でした。日本語訳の題名は『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』(インターシフト 2018.7.10)です。この中でオニールはアメリカにおける、

などをとりあげ、これらの野放図な利用がいかに社会に害悪を及ぼすか(または及ぼしているか)を厳しく警告していました。

このうち、"大学ランキング" は "組織体のランキング" ですが(日本の例として "都道府県幸福度ランキング" を書きました。No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」)、その他は "個人をランキングする"、ないしは "個人を分類する" ものです。そこに数学が使われているため、それが害悪になるときに「破壊兵器としての数学」だとオニールは言っているのでした。

ところで、最近の「週刊 東洋経済」(2018年12月1日号)で「データ階層社会」という特集が組まれ、現代社会において "個人をランキングしたり分類する" 動きがいかに進んでいるかを、多方面の視点から解説していました。時を得たタイムリーな特集企画だったと思ったので、その一部を紹介したいと思います。ここで使われている "データ階層社会" という言葉の定義は後回しにして、まず中国における "信用スコア" の話から紹介します。

信用スコアとは "金銭の支払いや決済に関する個人の信用度をスコア化したもの" で、キャシー・オニールの本の日本語訳では "クレジット・スコア" とか "eスコア" となっていました。ここでは "信用スコア" で統一します。

全国民の信用情報を政府当局が一元的に管理

週刊 東洋経済には、上海在住のジャーナリスト・田中信彦氏の中国レポートが掲載されていました。話は "芝麻信用" から始まります。

ダボス会議には世界の著名経済人や政治家が集まりますが、ダボスはスイスの都市です。欧州の先進国は特に人権意識やプライバシー意識が進んでいますが、そのど真ん中でのジャック・マー氏の発言です。欧米の企業家なら、たとえ内心で思っていたとしても公の場では決して口に出さない発言です。おそらくジャック・マー氏(=中国共産党員。2018.11.26 の人民日報)は、自分の発言が欧米社会からみると異様に映るとは全く考えなかったのでしょう。その "芝麻信用" とは何か、それが次の解説です。

中国は共産党の一党独裁国家であり、以前から個人情報の一元管理のしくみがあります。西欧流の "プライバシー" の概念は未成熟で、個人情報が公的機関や私企業に収集されることに対する抵抗感は薄いのが実状です。むしろ、個人情報の提供に相応のメリットがあるなら積極的に公開してもよいと考える人が多数派である。田中信彦氏はそう書いています。

このような背景のもとで芝麻信用が生まれてきたわけですが、ではどういう風に発展してきたのかが次です。

支払いについての信用力が高い人はデポジットが不要になる。これは信用スコアの真っ当な使い方です。しかし芝麻信用は次第にエスカレートしていきます。

一企業が収集した個人情報にもとづくスコアが人生を左右しかねない、しかもスコアの付け方は非公開、というのは明らかに行き過ぎです。中国政府は規制に乗り出します。

「人間そのものの格付け」になりかねないサービスを政府が規制するのは当然です。しかしこれは「民間会社がやってはいけない」ということであって、中国政府は逆に個人情報を徹底的に収集しようとしています。要するに「政府がやろうとしていることを、民間企業はやるな」というのが、信聯を設立した意味のようです。

この政府の信用情報システムは詳細が不明な部分が多いと、田中氏は書いています。芝麻信用などの民間サービスとの連携も伝えられているが、実態は不明で、情報の連結がどの程度なされているのかは、よくわかりません。しかし今後、政府の信用情報システムがますます強化されるのは間違いないと、田中氏は次のように結んでいます。

この田中信彦氏のレポートにある「全国民的な信用情報ネットワーク」ですが、北京市の具体的な内容が朝日新聞(2018年12月23日)で報告されていました。それを次に紹介します。

北京市民を監視 点数化の新制度

この朝日新聞の記事にある「クルマの通過情報を記録するシステム」ですが、日本では「Nシステム」として既に30年以上の歴史があり、1980年代後半から設置が始まりました。これは "自動車利用犯罪" の捜査のために警察庁(一部は都道府県警)が設置しているもので、高速道路や主要国道、重要施設周辺道路に設置されています。これは北京市とは違ってカメラ画像だけからクルマのナンバープレートを識別する装置で、数々の犯罪捜査に役だった実績をもっています。

しかしこの日本の「Nシステム」も "犯罪が疑われる個人の動向監視" に使われた例が指摘され、問題視されたことがあります。北京市のシステムが自動車利用犯罪の捜査や交通量の詳細把握に役立つことは確かでしょうが、そこは中国なので(特定の)市民の監視に使われることは間違いないでしょう。

週刊 東洋経済の田中信彦氏のレポートと、朝日新聞の新宅記者の記事をまとめると、次のようになるでしょう。

中国は共産党の一党独裁国家です。従って中国共産党の方針に合わない個人の行動は「反社会的行動」になります。天安門事件についてネットに書き込むのは内容の如何にかかわらず「反社会的行動」だし、都市の行政当局(責任者は共産党員)の政策を批判するのも、それが国のためを思った建設的な意見であっても反社会的行動になるでしょう。それはスコアの減少になる。逆に、政府の意向に沿った言動をする個人はスコア・アップになる。芝麻信用で起こったようなスコア競争になる可能性もありそうです。

まるで、ジョージ・オーウェルが『1984年』(1949年刊行)で描いた社会のような感じがします。オーウェルは共産主義やファシズムにみられる「全体主義」への批判を念頭において『1984年』を書いたわけですが、それはオーウェルの念頭にあった旧ソ連よりも中国で具現化されつつあるようです。中国は従来にも増して「監視社会」「プライバシー喪失社会」に向かっていると言えるでしょう。

中国の状況は他国の話か

以上のような中国の状況は、欧米や日本などの民主主義や人権を社会の基盤とする社会とは無縁の "特殊な" 状況なのでしょうか。

そうとも言えます。欧米や日本において「個人信用情報の一元管理システム」を作るなど、絶対に無理でしょう。また基本的人権という概念が確立しています(国によっては怪しい面もありますが)。つまり「人は生まれながらにして、たとえ政府であっても侵せない人権を持っている」という考え方で、たとえば思想、言論、信教の自由です。この面でも中国は異質です。

しかし我々は中国の状況を見て、反面教師として学ばなければならないとも思います。その第1の理由は、日本の政府や官僚、指導層の中にも中国政府のように考える人がいるに違いないからです。たとえば「全国民の生体識別情報(指紋など)を一元管理すれば犯罪捜査やテロ予防などの強力なツールになり、それは国民の福祉の増大につながる」と考える人がいてもおかしくはないと思います。こういった一元管理は確かにプラス面があるので、考える(夢想する)人はいるでしょう。もちろんマイナス面の方が圧倒的に多いのですが ・・・・・・。分野ごとの個人情報の一元管理は、ほかにも "健康状態"(プラス面は医療費の削減) や "資産状況"(プラス面は公平な税負担)など、いろいろ考えられます。

第2の理由は、現代社会は「データがお金と同じような価値を持つ社会」に急速に向かっているからです。データにもいろいろありますが、個人データを収集し、分析し、スコア化することも大きな価値を生む。だとすると、自由主義経済の中ではその動きが民間ベースで加速することが間違いないでしょう。それを、週刊 東洋経済の特集の「データ階層社会」というキーワードで整理してみたいと思います。

データ階層社会

"データ階層社会" とは何かですが、まず "データ" とは社会や個人の状況を表現したり、社会や個人の活動によって発生する情報のすべてです。現代では主に「コンピュータで処理可能なデジタル情報」を言います。

データのうち、個人の状況を表現したり個人の活動や行動によって発生するデータが "個人データ(個人情報)" です。これはその人の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業から始まって、顔写真や遺伝子(DNA)、指紋、健康検査値などの生体情報、個人が社会生活を営むための各種のアカウント情報や識別情報(銀行口座、SNS、決済、マイナンバー、年金番号 ・・・・・・)など、個人を説明するすべての情報が含まれます。さらに個人の行動や生活で刻々と発生する情報も個人データです。現在位置情報、インターネットサイトの閲覧履歴、検索履歴、物品の購買履歴、公共サービスの利用履歴、各種の身体活動データなどです。

"データ階層社会" と言う場合のデータとは個人データを指します。「データがお金と同様の価値を持つ社会」になりつつありますが、個人データもそれ自体が価値を持っており、また個人データ集積して分析することで新たな価値が生まれます。そのときの重要なキーワードが "プロファイリング" です。

プロファイリングとは、もともと犯罪捜査の手法です。つまり、過去の犯罪の情報の蓄積(データベース)を使って、新たに起こった犯罪を分析し、犯人像を描き出すことです。

しかし個人データについて言われるプロファイリングは少々別の意味で使われます。EUが2018年に制定した GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation。データとは個人データのこと)では、プロファイリングを次のように定義しています。

法律英語の直訳なのでわかりにくいですが、自然人とは法人(企業など)の対立概念で、個人データという場合の個人のことです。上の定義をかいつまんで箇条書きにすると、

となるでしょう。この定義における「自動的な処理」ですが、これはコンピュータを使って行われることが多く、特にその中でもAI(人工知能)の技術を使うことが増えてきました。これが一つのポイントです。

プロファイリングの結果として得られた「個人の一定の側面」のことを "プロフィール" と呼ぶことにすると、プロフィールはさまざまな形で表現可能です。言葉や文章で表現してもよいし、たとえば映画の嗜好だと "ジャンル" とか "好きな俳優" で表現が可能でしょう。

プロフィールのうち、一つの数値で個人をランク付けできるように表現されたものが "スコア" です。ないしは、個人に関するものであることを明確にしたい場合は "個人スコア" です。最初に引用した中国の芝麻信用は、個人の支払い・決済に関する信頼度のスコアなので "信用スコア" です。

"データ階層社会" を定義すると、

と言えるでしょう。"スコア化社会" ないしは "格付け社会" という言い方もできる。個人が位置づけられる "階層" は、もちろん個人にとって固定的なものではなく、変化します。ただし、スコアの作り方によっては固定的になる傾向が出てくることにもなるでしょう。たとえば信用スコアだと、いちど支払いの延伸(債務不履行)を起こすと長期間にわたって下位の階層に位置づけられる、ということがスコア化の方法によっては起こり得るわけです。

プロファイリングはすでに大々的に行われていて、その一つが「ターゲティング広告」です。個人データから個人の嗜好や好みといったプロフィールを分析し、その個人にとって最適な広告を打つ。もちろんこれは広告主と個人の双方にとって有益な面があるのは確かです。ただし、そのネガティブな面にも着目すべきです。No.240「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールが指摘していたのは、個人の知識不足につけ込んで "困り果てた人に(合法ではあるが)詐欺まがいの広告を大量に打つ" 行為です。オニールはこれを「略奪的広告」と呼んでいるのでした。

また、ターゲティング広告の手法が選挙に使われる可能性についても、オニールは警鐘を鳴らしていました。たとえば "この人は有機食品を多く買うので環境問題への関心が高いと推定できる" というプロファイリングがあったとすると(これは例です)、候補者がその個人には「環境問題にいかに力を入れているかというアッピールをメールで送る」といったたぐいです。こうなると民主主義の根幹を崩しかねません。

プロファイリングとターゲティング広告が重要なビジネスモデルになっているのが、Facebook を筆頭とする SNS です。もっと一般化すると、SNS は大々的な個人データ収集装置であり、収集した個人データとそのプロファイリングによってビジネス拡大と利益の増大を図るのがビジネスモデルの根幹と言えるでしょう。

SNS が個人データの収集と利潤化という観点からすると Facebook からの個人データ流出事件は、起こるべくして起こったとも言えます。2018年3月に内部告発で判明したのは、Facebook の8700万人の個人データが英国のデータ分析会社、ケンブリッジ・アナリティカに流出し(2014年)、それがアメリカ大統領選挙の選挙運動に使われたことでした。この事件は Facebook の "脇の甘さ" が露呈したわけです。ちなみにケンブリッジ・アナリティカは、米国トランプ大統領の首席戦略官兼上級顧問だったスティーヴン・バノン氏が立ち上げた会社です。

さらに2018年6月にニューヨーク・タイムズは「Facebook がスマホや端末機メーカー約60社に対して、個人データへのアクセスを許していた」ことをスッパ抜きました。報道によると友達関係もたどれるようにしていたとのことです。日本では考えられない話ですが「個人データの収集と利潤化」を目的にしている Facebook としては "自然で、当たり前の" 行為だったのでしょう。

以上のように、個人データの収集とプロファイリングは、SNS やターゲット広告などを通して我々の生活と既に関係を持っているのですが、以下はプロファイリングの結果として得られる "個人スコア" に話を絞ります。

スコア化社会の到来

日本においても個人スコアにもとづくビジネスを展開する企業が現れてきました。2016年9月15日にソフトバンクとみずほ銀行が新会社を設立することを発表しましたが(No.175「半沢直樹は機械化できる」の「補記1」参照)、その会社が J・Score(ジェイスコア)です。

週刊 東洋経済には J・Scoreの大森社長へのインタビューも載っていました。

J・Score のビジネスモデルは「レンディング(lending)」と「リワード(reward)」です。レンディングとは "貸出し(融資)" であり、リワードとは(他企業からの)"特典提供" です。しかし大森社長の発言から明らかなことは、J・Score は出来るだけ多くの個人データを集め、それを利益に転換することを目的としていることです。「スコアアップのための項目が150ほどあり、これは入力すればするほどスコアが上がる」のは、まさに多くの個人データを集めたいからです。また「ヤフーなどとの情報連携に同意すれば基本スコアアップにつながる」のも、そうすることで個人がヤフーで行ったショッピングやオークションや情報閲覧の履歴が入手できるからです。

なぜ多くの個人データを集めるとスコアアップになるかと言うと、一つの理由は、信用スコアの精度が向上するからです。精度が悪いと、AIで算出したスコア範囲の最低ランクに位置づけざるを得ない。企業としてのリスク回避のためにはそうなるわけで、逆に精度が向上するとスコアアップになる(可能性が高い)ことになります。

さらにもう一つの(さらに重要な)理由は、集めた個人データが信用スコアの精度向上という以上に価値を持つからです。まさに「データがお金と同様の価値をもつ」社会に突入しています。たとえばヤフーとしては J・Scoreの個人データ(ないはそれを自動処理してできた信用スコア)を入手できるのは多大な金銭的メリットになるでしょう。

「レンディング」と「リワード」は、「出来るだけ多くの個人データを集めて、それを利益に転換する」というJ・Score のビジネスモデルの「最初の例」に過ぎないと思います。

身体・生活習慣データと "健康スコア"

個人データでも特に気になるのが "身体・生活習慣データ" で、その中でも健康に関係すると考えらるデータです。これは普通、健康診断や人間ドックの検査結果として個人に通知され、我々は生活習慣の改善や治療の判断に使うわけです。これが個人にとどまることなく、企業活動との関係が出てくることが懸念されます。その一つが医療保険や生命保険をビジネスにしている保険会社です。

保険会社にとって、個人の身体データ、特に長期間にわたって経年的に把握可能な身体データは "のどから手が出るほど欲しい情報"(週刊 東洋経済)です。身体データの分析によって保険の加入の判断や保険金額の査定に使えるからです。

もちろん分析によって「従来、保険に加入出来なかった人が加入できるようになる」というメリットが生まるでしょう。たとえば死亡率の高い病気にかかった人は、完治したとしても生命保険に加入できないということがあります。しかし身体データの分析によって再発リスクが薄いと判断できれば加入の道が開ける、こういったことが起こり得ます。しかし全く逆のことも起こり得る。

"究極の身体データ" とも言うべきものが、個人の遺伝子データです。2017年の11月~12月、保険会社4社の約款に遺伝に関する記載があることが判明して問題になりました(日本生命、メットライフ生命保険、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険、SBI生命保険)。約款には「健康状態、遺伝、既往症などが社内基準に合わない場合は保険料の支払いを一部削減する場合がある」などどあったわけです。各保険会社は、昔の約款が残っていた、今は遺伝を利用していない、約款から遺伝を削除する、と釈明に追われました。

2013年、女優のアンジェリーナ・ジョリーは両乳房切除手術を受け、それを公表しました。母親を乳癌で失い、自身も遺伝子検査で乳癌になる確率が高いと示されたからです。しかし母親が乳癌になった主たる原因が遺伝子にあったという証明はなく、また彼女に乳癌の予兆とか何らかの身体的不調があったわけでもありません。とにかく彼女はリスクを低減する方向に行動した。そしてその行動は世間から称賛されました。少なくとも好意的に受け取られた。

これを保険会社と医療保険・生命保険の加入申請者に当てはめたらどうなるでしょうか。加入申請者の遺伝子情報から乳癌のリスクが高いと判断されると、その申請を切る(=申請を却下する)ということになります。アンジェリーナ・ジョリーの決断を称賛するのなら、そいういう風潮に次第になっていってもおかしくはない。

週刊 東洋経済によると、世界には保険・雇用分野において遺伝子情報による差別を法律で禁止している国があり、米国、ドイツ、フランス、スイス、カナダ、韓国がそうだとあります。ところが日本にはそういった法律はないのです(2018年現在)。

遺伝子データはさておき、一般的な身体データ・生活習慣データを利用して個人の「健康スコア」を作ることは容易に考えられます。もちろん国レベルでそういうことは無いでしょうが、企業・組織レベルでは考えられる。「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールは、「(アメリカでは)独自の健康スコアを策定し、スコアに応じて健康保険料を変えるところが現れている」と書いていて、さらに次のように警鐘を鳴らしているのでした。

「健康スコア」によって個人が健康問題に向き合えるように後押しするのは悪いことではありません。重要なのは、それが「提案」でとどまるべきことです。それが「命令・強制」になったり何らかの差別(=階層化)になると、それは個人の自由の侵害になるのです。

ウーバー・テクノロジーズの "デジタル格付け"

週刊 東洋経済の「データ階層化社会」の特集には、ウーバー・テクノロジーズの "デジタル格付け" の話が出ていました。

こうした機械的な格付けが公正だとするのは幻想です。運転手への人種的偏見が紛れ込む恐れもあるし、低格付けという「仕返し」を恐れて理不尽な乗客に耐える運転手もいます。渋滞への不満が運転手に向けられることもありうる。運転手は不満を訴えるすべがなく、格付けの理由も透明性に欠けます。要するに "デジタル格付け" という「見えない上司」が運転手の一挙手一投足をひそかに監視しているのです。

日本を含む民主主義国家にける「スコア化社会(格付け社会)」、もっと大きく言うと「データ階層社会」は、中国のように国家レベルではなく、J・Scoreやウーバー・テクノロジーズのように企業レベルで進行するはずです。そのメンバーになるかどうかは個人の意志決定ですが、現代人が各種の企業活動に "覆われて" 生活している以上、必然的に「データ階層社会」の一員とならざるを得なくなると想定できます。

以上、週刊 東洋経済の「データ階層社会」特集の一部を紹介したわけですが、以降は、データ階層社会の到来に備えた「個人の権利の重要性」についての動向です。

個人データに関する権利の重要性

個人データに関する「個人の権利」という意味で画期的なのは、2018年5月25日から EEA(=欧州経済域。EU加盟28ヶ国+ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で施行された GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation)です。GDPRでは「データ主体の8つの権利」が明確化されました。「データ主体」とは個人データを提供する個人のことです。また、以下の「管理者」とは個人データを収集する企業や各種団体・組織のことです。「データ主体の8つの権利」は以下の8つを言います。

◆情報権

◆アクセス権

◆訂正権

◆削除権

◆制限権

◆データポータビリティの権利

◆異議権

◆自動化された "個人についての判断" に関する権利

この中でも重要なのは、まず「削除権」でしょう。個人データを削除することで、個人データを収集した管理者から「忘れられる」という権利です。

「データポータビリティの権利」は、今後広まると考えられる "情報銀行" を意識しているはずです。個人データを管理し、使い道を決め、修正・追加・削除する権限は、データの主体 = 個人にあるべきです。しかし個人がデータを全面的に管理するのはやりきれません。そこで専門の "情報銀行" に個人データを預け(預金ならぬ "預データ")、許可した事業者に個人データの使用を可能にして、その対価やリワードを得るしくみが必要になってきます。このとき、個人データを収集している事業者(SNS、検索、eコマース、フリマ、・・・・・・)から個人データを集めて "情報銀行" に預けるという行為が必要になります。この行為の権利を個人に保証するのがデータポータビリティです。"情報銀行" の法制度は日本でも整備されたわけですが、GDPRはそれを実効的にする権利をいち早く定めたと言えるでしょう。

また「異議権」は、「ダイレクト・マーケティングの対象にならない権利」もその中に含まれることになります。

さらに最後の「自動化された個人についての判断に関する権利」は、AIを強く意識しているところが重要です。つまり、最近のAI技術はビッグデータを収集し、機械学習でコンピュータを訓練し、それによって予測や判断をするのが主流です。人間はなぜコンピュータがそう判断したのか、必ずしも分からない。AIの危ういところです。GDPRの規制は、AIを含む自動処理はあくまで人間の判断の補助に使え、ということでしょう。

これに関連しますが、最近、日本政府の「人間中心のAI社会原則 検討会議」は「AIの7原則」を打ち出しました(日本経済新聞 2018.11.27 による)。この7原則の6番目は「AIを利用した企業は決定過程の説明責任を負う」というものです。日本経済新聞の記事の見出しは「AI判断 企業に説明責任」というものでした。7原則の中でもこの「説明責任」が重要(ないしは各国のAI原則とくらべても特徴的)ということでしょう。

日本は GDPR のような個人データを扱いのルール整備が遅れていると言われています。そもそも「保険、雇用分野において遺伝子情報による差別をしてはならない」という法律がありません。週刊 東洋経済の特集にあった「データ階層社会」は、必然的にその方向に向かうと考えられます。ルール整備が喫緊の課題だと思いました。

本文の中で、Facebookについて次の主旨のことを書きました。

その個人データを利益に転換する最大のものが、Facebookのターゲティング広告です。それについて、日本経済新聞(2019年3月21日)に記事があったので紹介します。Facebookがターゲティング広告の機能制限をしたという記事の一部です。

この記事では「フェイスブックは2019年3月19日に、求人や住宅売買、信用貸しの3分野のネット広告について、性別、人種、郵便番号などをもとに配信先を絞り込めなくすると発表した」と紹介されていました。ターゲティング広告が差別を助長しているとの批判を受けて機能を制限をしたものです。

しかしこの機能制限には実質的な意味がほとんど無いと推測されます。3分野だけということと、性別、人種、郵便番号(=居住地域)が分からなくても、個人の投稿などからそれらを推定することができるからです。記事にも、次のようにありました。

最近のAI技術の発展で、個人データを分析する能力は飛躍的に高まりました。その分析力を悪用すると、現代社会における人権や倫理の破壊につながることは明白です。個人データの保護規程や倫理規程の整備が急がれるところでしょう。

| ・ | 教師評価システム | ||

| ・ | USニューズの "大学ランキング" | ||

| ・ | 個人の行動履歴にもとづくターゲティング広告 | ||

| ・ | 個人の信用度あらわす "eスコア" | ||

| ・ | 個人の健康度をはかる健康スコア |

などをとりあげ、これらの野放図な利用がいかに社会に害悪を及ぼすか(または及ぼしているか)を厳しく警告していました。

このうち、"大学ランキング" は "組織体のランキング" ですが(日本の例として "都道府県幸福度ランキング" を書きました。No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」)、その他は "個人をランキングする"、ないしは "個人を分類する" ものです。そこに数学が使われているため、それが害悪になるときに「破壊兵器としての数学」だとオニールは言っているのでした。

| |||

信用スコアとは "金銭の支払いや決済に関する個人の信用度をスコア化したもの" で、キャシー・オニールの本の日本語訳では "クレジット・スコア" とか "eスコア" となっていました。ここでは "信用スコア" で統一します。

全国民の信用情報を政府当局が一元的に管理

週刊 東洋経済には、上海在住のジャーナリスト・田中信彦氏の中国レポートが掲載されていました。話は "芝麻信用" から始まります。

|

ダボス会議には世界の著名経済人や政治家が集まりますが、ダボスはスイスの都市です。欧州の先進国は特に人権意識やプライバシー意識が進んでいますが、そのど真ん中でのジャック・マー氏の発言です。欧米の企業家なら、たとえ内心で思っていたとしても公の場では決して口に出さない発言です。おそらくジャック・マー氏(=中国共産党員。2018.11.26 の人民日報)は、自分の発言が欧米社会からみると異様に映るとは全く考えなかったのでしょう。その "芝麻信用" とは何か、それが次の解説です。

|

中国は共産党の一党独裁国家であり、以前から個人情報の一元管理のしくみがあります。西欧流の "プライバシー" の概念は未成熟で、個人情報が公的機関や私企業に収集されることに対する抵抗感は薄いのが実状です。むしろ、個人情報の提供に相応のメリットがあるなら積極的に公開してもよいと考える人が多数派である。田中信彦氏はそう書いています。

このような背景のもとで芝麻信用が生まれてきたわけですが、ではどういう風に発展してきたのかが次です。

|

支払いについての信用力が高い人はデポジットが不要になる。これは信用スコアの真っ当な使い方です。しかし芝麻信用は次第にエスカレートしていきます。

|

一企業が収集した個人情報にもとづくスコアが人生を左右しかねない、しかもスコアの付け方は非公開、というのは明らかに行き過ぎです。中国政府は規制に乗り出します。

|

「人間そのものの格付け」になりかねないサービスを政府が規制するのは当然です。しかしこれは「民間会社がやってはいけない」ということであって、中国政府は逆に個人情報を徹底的に収集しようとしています。要するに「政府がやろうとしていることを、民間企業はやるな」というのが、信聯を設立した意味のようです。

|

この政府の信用情報システムは詳細が不明な部分が多いと、田中氏は書いています。芝麻信用などの民間サービスとの連携も伝えられているが、実態は不明で、情報の連結がどの程度なされているのかは、よくわかりません。しかし今後、政府の信用情報システムがますます強化されるのは間違いないと、田中氏は次のように結んでいます。

|

この田中信彦氏のレポートにある「全国民的な信用情報ネットワーク」ですが、北京市の具体的な内容が朝日新聞(2018年12月23日)で報告されていました。それを次に紹介します。

北京市民を監視 点数化の新制度

|

この朝日新聞の記事にある「クルマの通過情報を記録するシステム」ですが、日本では「Nシステム」として既に30年以上の歴史があり、1980年代後半から設置が始まりました。これは "自動車利用犯罪" の捜査のために警察庁(一部は都道府県警)が設置しているもので、高速道路や主要国道、重要施設周辺道路に設置されています。これは北京市とは違ってカメラ画像だけからクルマのナンバープレートを識別する装置で、数々の犯罪捜査に役だった実績をもっています。

しかしこの日本の「Nシステム」も "犯罪が疑われる個人の動向監視" に使われた例が指摘され、問題視されたことがあります。北京市のシステムが自動車利用犯罪の捜査や交通量の詳細把握に役立つことは確かでしょうが、そこは中国なので(特定の)市民の監視に使われることは間違いないでしょう。

週刊 東洋経済の田中信彦氏のレポートと、朝日新聞の新宅記者の記事をまとめると、次のようになるでしょう。

| ◆ | 中国は全国民を対象とする個人信用情報の一元管理に向かっている。 | ||

| ◆ | そこでの信用とは、金銭の支払いについての点数化(スコア化)のみならず、社会での個人の行動(反社会的行動や迷惑行為)も考慮した点数化である。 | ||

| ◆ | 高スコアでは公共サービスや就職などで利益を得るが、低スコアでは個人の行動が制限される(いわゆるブラックリスト。「一歩も歩けなくなる」「外出もままならなくなる」)。 |

中国は共産党の一党独裁国家です。従って中国共産党の方針に合わない個人の行動は「反社会的行動」になります。天安門事件についてネットに書き込むのは内容の如何にかかわらず「反社会的行動」だし、都市の行政当局(責任者は共産党員)の政策を批判するのも、それが国のためを思った建設的な意見であっても反社会的行動になるでしょう。それはスコアの減少になる。逆に、政府の意向に沿った言動をする個人はスコア・アップになる。芝麻信用で起こったようなスコア競争になる可能性もありそうです。

まるで、ジョージ・オーウェルが『1984年』(1949年刊行)で描いた社会のような感じがします。オーウェルは共産主義やファシズムにみられる「全体主義」への批判を念頭において『1984年』を書いたわけですが、それはオーウェルの念頭にあった旧ソ連よりも中国で具現化されつつあるようです。中国は従来にも増して「監視社会」「プライバシー喪失社会」に向かっていると言えるでしょう。

中国の状況は他国の話か

以上のような中国の状況は、欧米や日本などの民主主義や人権を社会の基盤とする社会とは無縁の "特殊な" 状況なのでしょうか。

そうとも言えます。欧米や日本において「個人信用情報の一元管理システム」を作るなど、絶対に無理でしょう。また基本的人権という概念が確立しています(国によっては怪しい面もありますが)。つまり「人は生まれながらにして、たとえ政府であっても侵せない人権を持っている」という考え方で、たとえば思想、言論、信教の自由です。この面でも中国は異質です。

しかし我々は中国の状況を見て、反面教師として学ばなければならないとも思います。その第1の理由は、日本の政府や官僚、指導層の中にも中国政府のように考える人がいるに違いないからです。たとえば「全国民の生体識別情報(指紋など)を一元管理すれば犯罪捜査やテロ予防などの強力なツールになり、それは国民の福祉の増大につながる」と考える人がいてもおかしくはないと思います。こういった一元管理は確かにプラス面があるので、考える(夢想する)人はいるでしょう。もちろんマイナス面の方が圧倒的に多いのですが ・・・・・・。分野ごとの個人情報の一元管理は、ほかにも "健康状態"(プラス面は医療費の削減) や "資産状況"(プラス面は公平な税負担)など、いろいろ考えられます。

第2の理由は、現代社会は「データがお金と同じような価値を持つ社会」に急速に向かっているからです。データにもいろいろありますが、個人データを収集し、分析し、スコア化することも大きな価値を生む。だとすると、自由主義経済の中ではその動きが民間ベースで加速することが間違いないでしょう。それを、週刊 東洋経済の特集の「データ階層社会」というキーワードで整理してみたいと思います。

データ階層社会

"データ階層社会" とは何かですが、まず "データ" とは社会や個人の状況を表現したり、社会や個人の活動によって発生する情報のすべてです。現代では主に「コンピュータで処理可能なデジタル情報」を言います。

データのうち、個人の状況を表現したり個人の活動や行動によって発生するデータが "個人データ(個人情報)" です。これはその人の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業から始まって、顔写真や遺伝子(DNA)、指紋、健康検査値などの生体情報、個人が社会生活を営むための各種のアカウント情報や識別情報(銀行口座、SNS、決済、マイナンバー、年金番号 ・・・・・・)など、個人を説明するすべての情報が含まれます。さらに個人の行動や生活で刻々と発生する情報も個人データです。現在位置情報、インターネットサイトの閲覧履歴、検索履歴、物品の購買履歴、公共サービスの利用履歴、各種の身体活動データなどです。

"データ階層社会" と言う場合のデータとは個人データを指します。「データがお金と同様の価値を持つ社会」になりつつありますが、個人データもそれ自体が価値を持っており、また個人データ集積して分析することで新たな価値が生まれます。そのときの重要なキーワードが "プロファイリング" です。

プロファイリングとは、もともと犯罪捜査の手法です。つまり、過去の犯罪の情報の蓄積(データベース)を使って、新たに起こった犯罪を分析し、犯人像を描き出すことです。

しかし個人データについて言われるプロファイリングは少々別の意味で使われます。EUが2018年に制定した GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation。データとは個人データのこと)では、プロファイリングを次のように定義しています。

(GDPR 第4条 第4項) |

法律英語の直訳なのでわかりにくいですが、自然人とは法人(企業など)の対立概念で、個人データという場合の個人のことです。上の定義をかいつまんで箇条書きにすると、

| ・ | プロファイリングとは個人データの自動的な処理である。 | ||

| ・ | その処理は個人の一定の「側面」を分析したり評価するために行われる。 | ||

| ・ | その側面とは特に、個人の業務実績、経済状況、健康、嗜好、興味、信頼、行動、所在または移動などである。 |

となるでしょう。この定義における「自動的な処理」ですが、これはコンピュータを使って行われることが多く、特にその中でもAI(人工知能)の技術を使うことが増えてきました。これが一つのポイントです。

プロファイリングの結果として得られた「個人の一定の側面」のことを "プロフィール" と呼ぶことにすると、プロフィールはさまざまな形で表現可能です。言葉や文章で表現してもよいし、たとえば映画の嗜好だと "ジャンル" とか "好きな俳優" で表現が可能でしょう。

プロフィールのうち、一つの数値で個人をランク付けできるように表現されたものが "スコア" です。ないしは、個人に関するものであることを明確にしたい場合は "個人スコア" です。最初に引用した中国の芝麻信用は、個人の支払い・決済に関する信頼度のスコアなので "信用スコア" です。

"データ階層社会" を定義すると、

| プロファイリングで得られたスコアによって個人がランク付け(格付け、階層化)され、それが個人の社会的行動に重要な影響を及ぼす社会 |

と言えるでしょう。"スコア化社会" ないしは "格付け社会" という言い方もできる。個人が位置づけられる "階層" は、もちろん個人にとって固定的なものではなく、変化します。ただし、スコアの作り方によっては固定的になる傾向が出てくることにもなるでしょう。たとえば信用スコアだと、いちど支払いの延伸(債務不履行)を起こすと長期間にわたって下位の階層に位置づけられる、ということがスコア化の方法によっては起こり得るわけです。

プロファイリングはすでに大々的に行われていて、その一つが「ターゲティング広告」です。個人データから個人の嗜好や好みといったプロフィールを分析し、その個人にとって最適な広告を打つ。もちろんこれは広告主と個人の双方にとって有益な面があるのは確かです。ただし、そのネガティブな面にも着目すべきです。No.240「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールが指摘していたのは、個人の知識不足につけ込んで "困り果てた人に(合法ではあるが)詐欺まがいの広告を大量に打つ" 行為です。オニールはこれを「略奪的広告」と呼んでいるのでした。

また、ターゲティング広告の手法が選挙に使われる可能性についても、オニールは警鐘を鳴らしていました。たとえば "この人は有機食品を多く買うので環境問題への関心が高いと推定できる" というプロファイリングがあったとすると(これは例です)、候補者がその個人には「環境問題にいかに力を入れているかというアッピールをメールで送る」といったたぐいです。こうなると民主主義の根幹を崩しかねません。

プロファイリングとターゲティング広告が重要なビジネスモデルになっているのが、Facebook を筆頭とする SNS です。もっと一般化すると、SNS は大々的な個人データ収集装置であり、収集した個人データとそのプロファイリングによってビジネス拡大と利益の増大を図るのがビジネスモデルの根幹と言えるでしょう。

SNS が個人データの収集と利潤化という観点からすると Facebook からの個人データ流出事件は、起こるべくして起こったとも言えます。2018年3月に内部告発で判明したのは、Facebook の8700万人の個人データが英国のデータ分析会社、ケンブリッジ・アナリティカに流出し(2014年)、それがアメリカ大統領選挙の選挙運動に使われたことでした。この事件は Facebook の "脇の甘さ" が露呈したわけです。ちなみにケンブリッジ・アナリティカは、米国トランプ大統領の首席戦略官兼上級顧問だったスティーヴン・バノン氏が立ち上げた会社です。

さらに2018年6月にニューヨーク・タイムズは「Facebook がスマホや端末機メーカー約60社に対して、個人データへのアクセスを許していた」ことをスッパ抜きました。報道によると友達関係もたどれるようにしていたとのことです。日本では考えられない話ですが「個人データの収集と利潤化」を目的にしている Facebook としては "自然で、当たり前の" 行為だったのでしょう。

以上のように、個人データの収集とプロファイリングは、SNS やターゲット広告などを通して我々の生活と既に関係を持っているのですが、以下はプロファイリングの結果として得られる "個人スコア" に話を絞ります。

スコア化社会の到来

日本においても個人スコアにもとづくビジネスを展開する企業が現れてきました。2016年9月15日にソフトバンクとみずほ銀行が新会社を設立することを発表しましたが(No.175「半沢直樹は機械化できる」の「補記1」参照)、その会社が J・Score(ジェイスコア)です。

|

週刊 東洋経済には J・Scoreの大森社長へのインタビューも載っていました。

|

J・Score のビジネスモデルは「レンディング(lending)」と「リワード(reward)」です。レンディングとは "貸出し(融資)" であり、リワードとは(他企業からの)"特典提供" です。しかし大森社長の発言から明らかなことは、J・Score は出来るだけ多くの個人データを集め、それを利益に転換することを目的としていることです。「スコアアップのための項目が150ほどあり、これは入力すればするほどスコアが上がる」のは、まさに多くの個人データを集めたいからです。また「ヤフーなどとの情報連携に同意すれば基本スコアアップにつながる」のも、そうすることで個人がヤフーで行ったショッピングやオークションや情報閲覧の履歴が入手できるからです。

なぜ多くの個人データを集めるとスコアアップになるかと言うと、一つの理由は、信用スコアの精度が向上するからです。精度が悪いと、AIで算出したスコア範囲の最低ランクに位置づけざるを得ない。企業としてのリスク回避のためにはそうなるわけで、逆に精度が向上するとスコアアップになる(可能性が高い)ことになります。

さらにもう一つの(さらに重要な)理由は、集めた個人データが信用スコアの精度向上という以上に価値を持つからです。まさに「データがお金と同様の価値をもつ」社会に突入しています。たとえばヤフーとしては J・Scoreの個人データ(ないはそれを自動処理してできた信用スコア)を入手できるのは多大な金銭的メリットになるでしょう。

「レンディング」と「リワード」は、「出来るだけ多くの個人データを集めて、それを利益に転換する」というJ・Score のビジネスモデルの「最初の例」に過ぎないと思います。

身体・生活習慣データと "健康スコア"

個人データでも特に気になるのが "身体・生活習慣データ" で、その中でも健康に関係すると考えらるデータです。これは普通、健康診断や人間ドックの検査結果として個人に通知され、我々は生活習慣の改善や治療の判断に使うわけです。これが個人にとどまることなく、企業活動との関係が出てくることが懸念されます。その一つが医療保険や生命保険をビジネスにしている保険会社です。

保険会社にとって、個人の身体データ、特に長期間にわたって経年的に把握可能な身体データは "のどから手が出るほど欲しい情報"(週刊 東洋経済)です。身体データの分析によって保険の加入の判断や保険金額の査定に使えるからです。

もちろん分析によって「従来、保険に加入出来なかった人が加入できるようになる」というメリットが生まるでしょう。たとえば死亡率の高い病気にかかった人は、完治したとしても生命保険に加入できないということがあります。しかし身体データの分析によって再発リスクが薄いと判断できれば加入の道が開ける、こういったことが起こり得ます。しかし全く逆のことも起こり得る。

|