No.307 - 人体の9割は細菌(1)21世紀病 [科学]

このブログの過去の記事で、人体に共生している微生物(主として細菌)がヒトにとって重要な役割を果たしていることを、本や雑誌の内容をもとに書いてきました。

の5つの記事です。共生している微生物("常在菌" と総称される)が不在になったり、微生物の種類のバランスが崩れるとヒトは変調をきたします。上の記事は微生物と免疫との関連でしたが、この場合の変調とは免疫関連疾患(=アレルギーや自己免疫疾患)の発症です。

この、"人体は微生物との共生で成り立っている" ことを書いた別の本を紹介したいと思います。アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」(矢野真千子・訳。河出書房 2016。河出文庫 2020。原題 "10% Human"。以下「本書」と記述)です。この本は免疫関連疾患だけなく、ヒトと共生微生物の関係を幅広く取り上げています。そこポイントです。

著者のアランナ・コリンは進化生物学の博士号をもつ英国人で、専門はコウモリのエコロケーション(超音波による物体位置認識)です。また、サイエンス・ライターとしても活躍しています。

以下、本書の内容の "さわり" を紹介しますが、本書では「マイクロバイオータ(microbiota)」と「マイクロバイオーム(microbiome)」を区別して使ってあります。

です。一般には「マイクロバイオーム」で微生物叢も表すことがあります。

人体 = ヒトと微生物との共生系

一般に生命体は微生物と共生していることが多く、高等生物である哺乳類でもよくあります。たとえば反芻動物であるウシです。ウシは4つの胃があり、そこに植物のセルロースを分解する細菌を住まわせていて、食べた草が4つの胃を行ったり来たりしているあいだに微生物が消化してくれる ・・・・・・。これは広く知られていると思います。本書では同様の話としてジャイアントパンダの例が書いてありました。そこを引用してみます。

引用にあるように、パンダ(ジャイアントパンダ)は食肉目(=ネコ目)クマ科の動物です。食肉目はネコやライオン、クマ、イヌ、アザラシなどを含む分類で、その名のとおり肉食動物がほとんどです。しかしパンダは食肉目でありながら草食で、しかも竹を食べて生きている。それを可能にするのが共生微生物の働きなのです。

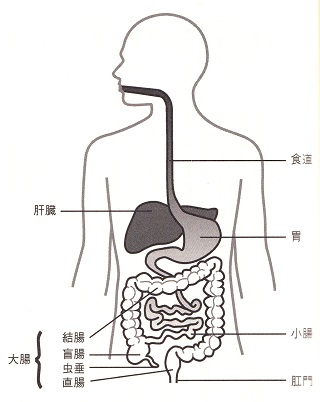

そして我々人間も哺乳類の一部であり、パンダと同様の話が当てはまります。たとえば、我々が食べる野菜にはヒトの消化酵素では消化されにくい炭水化物(=難消化性の炭水化物)が含まれていて、それは「食物繊維」と総称されています。上の引用に出てきたセルロースもその一つです。食物繊維は胃から小腸まででは消化されずに大腸に至り、大腸に共生している微生物はそれを分解してエネルギー物質にしたり、必須ビタミンを合成したりします。

そういった共生微生物は、もちろん大腸だけでなく、皮膚、口腔、鼻腔、消化器系、膣などに生息していて、その数はヒトの細胞の数よりよほど多いのです。

ヒトの細胞の数は、最近の研究では約37兆個と言われています。そのうちの26兆は酸素を運ぶことだけに特化した赤血球です。赤血球にはDNAがなく、DNAをもつ通常の細胞という意味では11兆個程度です(No.225「手を洗いすぎてはいけない」参照)。一方、数だけからすると常在菌のほとんどは腸内細菌で、その数を100兆とすると、上の引用にあるように「ヒトの部分は10%しかない」ことになります。

2000年に始まった「ヒトゲノム・プロジェクト」でヒトの全DNAが解読されました。そこで分かったことは、ヒトの遺伝子(=蛋白質の製造指示)の数は線虫とほぼ同じ21,000個だということです。これは植物のイネの半分程度しかなく、31,000個の遺伝子を有するミジンコにも遙かに及びません。

もちろん、遺伝子の数だけで生物の複雑さを議論できません。生物の複雑さは遺伝子が作る蛋白質の組み合わせで決まります。ヒトもほかの動物も、ゲノムから引き出せる機能の数は遺伝子の数よりずっと多い。

とは言うものの、ここで見落としているのはヒトと共生している微生物の遺伝子です。ヒトの遺伝子にそれが加わると複雑さが格段に増す。この共生微生物の遺伝子を解読するプロジェクトが、2007年に開始された「ヒトマイクロバイオーム・プロジェクト」でした。

ヒトマイクロバイオーム・プロジェクトが明らかにした共生微生物の遺伝子の総数は440万と本書にあります。つまりヒトの遺伝子の約200倍であり、遺伝子の数だけからすると人体におけるヒトの部分は0.5%しかないのです。しかも共生微生物のほとんどは単細胞生物であり、進化のスピードがヒトと比べものにならないぐらい速い。これらの(腸管だけで100兆の)共生微生物(=マイクロバイオータ)と一緒に進化してきたのがヒトです。

この「人体 = ヒトと微生物の共生系」という視点で考えると新たな事実や研究課題が見えてきます。そこを展開するのが本書の目的で、特に、

という観点から数々の解説がされています。以下にその一部を紹介します。まず「21世紀病とマイクロバイオータ」の関係です。

「ふつう」でないことの急増 = 21世紀病

19世紀末から20世紀初頭に増加の兆候が見え、1950年ごろから有病率が激増し、21世紀にはすっかり "定着" してしまった(=あたりまえになってしまった)病気や疾患、症状があります。アレルギー、自己免疫疾患、心の病気(自閉症など)、肥満、腸の疾患などで、著者はこれらを「21世紀病」と呼んでいます。

たとえばアレルギーは、花粉、ホコリ、ペットの毛、牛乳、卵、ナッツ類などにヒトの免疫系が過剰反応して起こりますが、20世紀の後半に急増しました。アレルギーを起こす物質はどこにでもある平凡なものにもかかわらず、ヒトの免疫系が敵と見なして攻撃してしまいます。これはヒトにとっての「ふつう」だとは言えません。アトピー性皮膚炎と花粉症は、現在では人生の一部になってしまった人が多数いますが、これも「ふつう」の状態とは言えないでしょう。喘息もそうです。呼吸は生きていく上で欠かせないものなのに、薬に頼らないと息ができない子どもたちがたくさんいる。

では、自己免疫疾患はどうでしょうか。本書から引用します。

著者は1型糖尿病の増加の例を詳しく書いています。1型糖尿病は遺伝子変異で引き起こされる自己免疫疾患で、膵臓の細胞が破壊されてインスリンが分泌されなくなります。通常10代などの若年期に発症し、ブドウ糖が血液中にどんどんたまり、喉の渇きや多尿をもたらします。患者は日に日に衰弱し、腎不全で数週間後か数か月後に死亡します。唯一の治療はインスリンの注射ですが、インスリンが発見されて患者への投与が始まったのは1920年代であり、20世紀初頭までは死が避けられない病気でした。

この1型糖尿病は19世紀以前でも簡単に診断がついたという特徴があります。自己免疫疾患の有病率の長期の傾向をみるには最適の病気です。

1898年以前は25,000人に1人(50万人中の21人)だった有病率が、1980年代には 250人に1人になったわけです。1型糖尿病は約100年間で100倍に増加したことになります。

1型糖尿病の増加と連動するかのように、ほかの自己免疫疾患も増加しました。神経系が破壊される多発性硬化症は、2000年の時点でその20年前の2倍になりました。セリアック病(小麦に含まれるグルテンの摂取が引き金になって免疫系が小腸細胞を攻撃する自己免疫疾患)は、現在、1950年代と比べて30倍から40倍に増えました。炎症性腸疾患や関節リウマチなども増えています。

さらに、肥満も20世紀後半に急増したものです。本書ではBMIが25以上を「過体重」、30以上を「肥満」と定義しています。現在、欧米人の半数以上は過体重または肥満です。しかし、かつてはそうではありませんでした。

「20世紀初頭には、ヒトの体重に個人差はそれほどなく」とありますが、個人差があまりないと同時に、それ以前の人類史と比較しても差があまりなかったのです。この状況が20世紀半ばから変化します。

自閉症をはじめとする "心の病気" はどうでしょうか。

アレルギー、自己免疫疾患、自閉症、肥満などは、あまりに常態化しているため、曾祖父母とそれ以前の世代にはほとんどなかった新しい病気や症状だということに我々は気づきません。それは医者も同じで、現代の医者は現代の知見をベースにした教育を受けています。昔はなかった病気だと言われても、ピンと来ないでしょう。

何が状況を変えてしまったのか、じっくりと考えてみる必要があります。本書の眼目は、これらの "21世紀病" がヒトのマイクロバイオータの "変調"(=ディスバイオシス)に関係しているのではということです。その研究は21世紀から盛んに行われるようになり、その最新の情報をもとに書かれたのが本書です。まだ研究途中のテーマが多いのですが、その一端を、以下に紹介します。

21世紀病:肥満

20世紀は、人類が誕生してこのかた、最も体型が変化した時代です。著者は「後世からすると20世紀は肥満の時代と定義されるだろう」とまで言っています。

肥満は、糖尿病などのいわゆる生活習慣病の原因になり、ある種の癌のリスク要因にもなることが確実視されています(たとえば大腸癌)。肥満はこの50年程度で急速に進み、多くの人が太りすぎの状況に慣れてしまいました。このため我々は、太るのは欲望(=食欲に負ける)と怠け癖(=運動不足)の結果であり、肥満は人間の性たと思い込んでしまった。

もちろん、過食と運動不足が肥満の原因になるのは間違いありません。特に過食です(No.221「なぜ痩せられないのか」に書いたように、運動による減量の効果は限定的)。しかしそれだけでしょうか。

肥満の他の理由は遺伝的要因です。体重増加に作用している遺伝子は32個ほど発見されています。しかしこれらによる体重増加は、最大限に見積もっても約8kgです。それに、ヒトの遺伝子は60年程度では変わりようがありません。遺伝的に太りやすい人がいるのは事実ですが、多くの人がスリムだった60年前と現在で遺伝子の全体的な状況は同じはずです。

過食と運動不足、遺伝的要因だけで肥満を説明することはできません。ここで我々が見落としていたのが微生物の影響です。ヒトが食物から吸収するエネルギー量は体内の微生物に関係しているようなのです。

スウェーデンのヨーテボリ大学のバークヘッド教授は、肥満の研究をしてきました。彼が2004年から行った無菌マウスを使った実験が本書に出てきます。マイクロバイオーム研究の世界的第1人者、ジェフリー・ゴードン(アメリカ・ミズーリ州ワシントン大学教授)との共同研究です。

腸内に棲む微生物が、宿主に消化できない食べ物を食べていることは科学者が皆知っていました。つまり微生物は宿主から恩恵を受けています。しかし微生物による消化作用が宿主のエネルギー摂取にどれほど貢献しているのか、つまり微生物が宿主に与える恩恵については、誰も知らなかった。マウスによる実験によると、明らかにマウスも恩恵を受けているのです。

さらに、ゴードンの研究室で研究員だったピーター・ターンバウの実験があります。彼は遺伝的に肥満のマウスの腸内細菌と通常のマウスの腸内細菌を、それぞれ別の無菌マウスに移植し、同じ餌で飼育する実験をしました。案の定、肥満マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太り、通常マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太らなかった。

アトウォーター係数というエネルギー換算係数があります。タンパク質:4kcal/g、脂質:9kal/g、炭水化物:4kcal/g という係数ですが、これはもちろん標準値であって、同じ栄養素でもその物理的組成や食品としての加工の程度、調理方法によって吸収されるエネルギーは違ってきます。

それに加えて、ヒトのマイクロバイオータもエネルギー吸収に関与している。これはヒトそれぞれでエネルギー吸収量が違うということを意味します。

さらに本書では、肥満の人はより多くのエネルギーを脂肪細胞に蓄えることが示されています。これに影響しているのも微生物です。たとえば、マーモット(小型のサル)での実験では、アデノウイルス36(AD36)に感染するとマーモットは太りました。このウイルスに感染すると脂肪組織はエネルギーが余っていなくても脂肪の貯蔵に励むようになります。ヒトでの実験は倫理上の問題もあってできませんが、AD36の感染履歴があるかを抗体検査で調べた結果があります。それによると肥満者の30%が過去にAD36に感染していました。太っていない人では10%です。

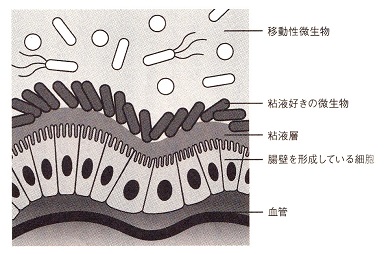

そのヒトでの研究ですが、腸内細菌の中には表面にリポ多糖(=LPS。No.122「自己と非自己の科学:自然免疫」の "グラム陰性菌" の説明参照)を付けているものがいます。そして腸内にアッカーマンシア・ムシニフィラという細菌が少なくなるとリポ多糖が腸壁を通過して血液中に入り込み、その結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることが分かりました。

リポ多糖は脂肪細胞に炎症を起こし、また新しい脂肪細胞の形成を妨げます。その結果、既存の脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることになるのです。

従来、肥満は過食と運動不足が原因であり、要するに生活習慣病であるとされてきました。しかしそれに加えて微生物が関係していることが次第に分かってきました。

微生物とは無関係だとされていた症状・病気が、実は違ったことが分かった先例があります。1982年、2人のオーストラリア人科学者、ロビン・ウォレンとバリー・マーシャルが、胃潰瘍を引き起こしているのはヘリコバクター・ピロリ菌だと解明しました。この功績により、2人は2005年のノーベル医学生理学賞を受賞しました。胃潰瘍は感染症の一種だったのです。

胃潰瘍と同じように、肥満も微生物が原因の感染症という一面があるようです。

21世紀病:自閉症

自閉症(=自閉症スペクトラム障害)は、1943年にアメリカの精神科医が初めて命名した症状です。この症状に共通するのは人づき合いが困難だということです。生後の早い時期から外界に無関心で、他者の真意、冗談、皮肉、比喩などが理解できません。他者との共感を抱けず、社会生活のルールを身につけることができません。決まりきった行動を好み、単一の考えや対象物の執着します。

自閉症は遺伝的なものだというのが一般的な見方で、それは1990年代もそうでした。しかし、それに疑問を持った人がいました。アメリカのコネティカット州のエレン・ボルトです。1992年に生まれた彼女の第4子であるアンドリューは、生後15ヶ月ごろに耳の感染症のために抗生物質の投与をうけ、再発を繰り返したため、抗生物質の種類を変えて何回もの治療が続きました。そして治療の途中からアンドルーの振る舞いが変わりはじめ、2歳のころには自閉症と診断されました。エレン・ボルトは疑いを持ちます。アンドリューの自閉症は抗生物質の投与が引き起こしたのではないかと ・・・・・・。

エレン・ボルトは文献を読みあさり、ある仮説をたてます。それは腸内における破傷風菌の増殖が原因ではないかという仮説です。破傷風菌は普通、血液に入って筋肉に感染しますが、アンドルーの場合は腸に入った。通常、腸内での増殖は起こらないのですが、抗生物質治療が腸内細菌を殺していたために破傷風菌が増殖し、その毒素が脳に影響を与えたのではとエレンは考えたのです。破傷風菌が筋肉に感染するとその毒素が筋収縮を起こしますが、腸に感染した場合は毒素が脳に影響しうることを示す論文もありました。そして実際に検査してみると、アンドリューの破傷風菌の抗体値は異常に高かったのです。

エレンが相談した37番目の医師は、シカゴの小児胃腸科専門医のリチャード・サンドラーでした。彼はエレンの話を注意深く聞いてくれ、破傷風菌を殺すために抗生物質を投与するというエレンのアイデアを実行してみることにしました。2日後、4歳半になっていたアンドリューの行動は落ち着き始めました。2週間後にはトイレ訓練が可能になり、言葉をたくさん覚えるようになり、着替えを嫌がらなくなりました。脳の発達期に受けたダメージのため、自閉症が完治したわけではありません。しかしアンドリューの変化は誰の目にも明らかでした。

アンドリューの事例に興味を示してくれたのが、高名な微生物学者、シドニー・ファインゴールド(米・カリフォルニア大学)です。ファインゴールドは嫌気性微生物研究の第一人者であり、破傷風菌を含むクロストリジウム属の細菌も嫌気性微生物の仲間です。エレン・ボルトの話に興味を惹かれたファインゴールドは実験を開始しました。

カナダのオンタリオ州ロンドンにあるウェスタン・オンタリオ大学にデリック・マクフェイブという研究者がいました。彼は過去に自閉症に似た症状を示す男性に抗生物質を投与したところ症状が改善したことから、脳と腸の関係を信じるようになっていました。彼は自分の脳卒中の研究でプロピオン酸という分子を調べていて、これが自閉症と関係しているのではとの疑いをもちました。

自閉症児の脳内にはプロピオン酸が脳内に過剰にあるのではないかという仮説を実証するため、マクフェイブはまずマウスでプロピオン酸の脳に対する影響を確かめる実験を開始しました。

免疫細胞が大量にあるということは、脳内で炎症が起こっていたということです。腸内細菌の "ありよう" が結果として脳にダメージを与えて自閉症を発症するというのは仮説であり、マクファイブの研究チームはまだ慎重な姿勢を崩していません。現在も研究が続いているところです。なおエレン・ボルトの娘のエリン・ボルトは、この分野の研究者の道を歩んでいます。

20世紀には微生物が引き起こす病気が次々と明らかになりましたが、脳の不具合だけは微生物と無関係なものとされてきました。脳以外の器官がおかしくなった時、我々は外部要因を考えます。しかし脳(心)の病気だけは、本人や親、遺伝、ストレス、生活習慣のせいにされる。

ところが、感染症も脳に影響することが分かってきました。たとえば、トキソプラズマに感染すると性格が変わります。反応が鈍くなり、集中力が失われる。男性は陰気になり、ルールや道徳を無視するようになります。女性は逆に明るくおおらかになる。

腎臓や心臓の不具合をカンウセリングで直そうとする人がいないと同じように、心の病気をカンセリングだけで直そうとするのは時代遅れなのです。

21世紀病:免疫関連疾患

免疫関連疾患とは、どこにでもあるありふれた物質に免疫が過剰に反応したり(=アレルギー)、免疫が自己の細胞を攻撃したり(=自己免疫疾患)することを言います。これについては No.119-120「"不在" という伝染病」に詳述しましたが、もちろん本書でも書かれています。

20世紀までの免疫に対する理解は「自己と非自己を区別し、非自己を排除することで自己の一貫性を保つ」というものでした(No.69-70「自己と非自己の科学」参照)。しかし腸内細菌は免疫の働きの最前線に生息しているにもかかわらずヒトと共生し、互いに利益を与えあっています。ヒトからみると完全に "非自己" であるはずの腸内細菌が共生できる秘密は何なのでしょうか。この理由が、大阪大学の坂口教授が1995年に発見した "制御性T細胞" です。

上の引用の最後のセンテンス、「ヒトとマイクロバイオータの長い共進化の歴史は、どちらにとっても最善の利益となるよう免疫系のバランスを微調整してきた」というところがキモです。マイクロバイオータにとって免疫の働きが強すぎるとヒトの体に生息できなくなり、それはまずい。だからといって免疫の働きが弱いと病原菌がはびこってヒトの体が不調をきたし、マイクロバイオータの生息環境そのものが脅かされる。この微妙なバランスの上で、ヒトとマイクロバイオータが共進化してきたわけです。

バクテロイデス・フラジリスが出すPSA(多糖類A。PolySaccharide A)が制御性T細胞を誘導する(= 未分化のT細胞を制御性T細胞に分化させる。つまり制御性T細胞を増やす)しくみについては、No.70「自己と非自己の科学(2)」で日経サイエンスの記事から引用しました。人体において細胞間の情報伝達の役割を果たすタンパク質を総称して "サイトカイン" と言いますが、PSAは共生微生物とヒトの間の情報伝達に使われる「サイトカイン相当物質」(著者の表現では "パスワード")と言えそうです。

要するに、ヒトは微生物と共生することを前提として成り立っています。従って、微生物の数や種類に変調をきたして「共生」の前提が崩れると免疫の暴走も起きる。それが自己免疫疾患につながるわけです。

なお、「21世紀病」のところで自己免疫疾患の例として1型糖尿病が激増したことを引用しましたが、No.229「糖尿病の発症をウイルスが抑止する」で、ある種のウイルスに感染していることで1型糖尿病の発症が抑えられる(制御性T細胞ができ、それが膵臓に留まって、自己の免疫の攻撃から膵臓が守られる)ことを書きました。

以上、著者が「21世紀病」と呼んでいるもののうち、肥満、自閉症、免疫関連疾患とマイクロバイオータの関係を紹介しました。では、ヒトがマイクロバイオータを正常に保つために必要なことは何でしょうか。本書では「抗生物質」「自然出産と母乳」「食物繊維」の観点から述べられています。

No. 70 - 自己と非自己の科学(2)

No.119 -「不在」という伝染病(1)

No.120 -「不在」という伝染病(2)

No.225 - 手を洗いすぎてはいけない

No.229 - 糖尿病の発症をウイルスが抑止する

No.119 -「不在」という伝染病(1)

No.120 -「不在」という伝染病(2)

No.225 - 手を洗いすぎてはいけない

No.229 - 糖尿病の発症をウイルスが抑止する

の5つの記事です。共生している微生物("常在菌" と総称される)が不在になったり、微生物の種類のバランスが崩れるとヒトは変調をきたします。上の記事は微生物と免疫との関連でしたが、この場合の変調とは免疫関連疾患(=アレルギーや自己免疫疾患)の発症です。

|

著者のアランナ・コリンは進化生物学の博士号をもつ英国人で、専門はコウモリのエコロケーション(超音波による物体位置認識)です。また、サイエンス・ライターとしても活躍しています。

以下、本書の内容の "さわり" を紹介しますが、本書では「マイクロバイオータ(microbiota)」と「マイクロバイオーム(microbiome)」を区別して使ってあります。

| 微生物叢。人体と共生する微生物の総体。 | |

| 微生物叢がもつ遺伝子の総体。 |

です。一般には「マイクロバイオーム」で微生物叢も表すことがあります。

人体 = ヒトと微生物との共生系

一般に生命体は微生物と共生していることが多く、高等生物である哺乳類でもよくあります。たとえば反芻動物であるウシです。ウシは4つの胃があり、そこに植物のセルロースを分解する細菌を住まわせていて、食べた草が4つの胃を行ったり来たりしているあいだに微生物が消化してくれる ・・・・・・。これは広く知られていると思います。本書では同様の話としてジャイアントパンダの例が書いてありました。そこを引用してみます。

以降の引用では漢数字を算用数字に直し、また、段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません。

|

引用にあるように、パンダ(ジャイアントパンダ)は食肉目(=ネコ目)クマ科の動物です。食肉目はネコやライオン、クマ、イヌ、アザラシなどを含む分類で、その名のとおり肉食動物がほとんどです。しかしパンダは食肉目でありながら草食で、しかも竹を食べて生きている。それを可能にするのが共生微生物の働きなのです。

そして我々人間も哺乳類の一部であり、パンダと同様の話が当てはまります。たとえば、我々が食べる野菜にはヒトの消化酵素では消化されにくい炭水化物(=難消化性の炭水化物)が含まれていて、それは「食物繊維」と総称されています。上の引用に出てきたセルロースもその一つです。食物繊維は胃から小腸まででは消化されずに大腸に至り、大腸に共生している微生物はそれを分解してエネルギー物質にしたり、必須ビタミンを合成したりします。

そういった共生微生物は、もちろん大腸だけでなく、皮膚、口腔、鼻腔、消化器系、膣などに生息していて、その数はヒトの細胞の数よりよほど多いのです。

|

ヒトの細胞の数は、最近の研究では約37兆個と言われています。そのうちの26兆は酸素を運ぶことだけに特化した赤血球です。赤血球にはDNAがなく、DNAをもつ通常の細胞という意味では11兆個程度です(No.225「手を洗いすぎてはいけない」参照)。一方、数だけからすると常在菌のほとんどは腸内細菌で、その数を100兆とすると、上の引用にあるように「ヒトの部分は10%しかない」ことになります。

|

ヒトの消化管(本書) |

胃は強酸性で、ふつう微生物は棲めないが、ヘコバクター・ピロリ菌だけが生息している。 小腸は全長7メートルほどあり、食物が消化酵素で分解されて血液中に吸収される。ここには微生物も多く生息していて、小腸の出発点では1ミリリットルあたり約1万個、終点では1ミリリットルあたり1000万個の微生物がいる。 盲腸はテニスボール大の器官で、微生物の種類と数が一挙に増える。ここには4000種類、数兆個の微生物がひしめく。また虫垂は、食物の流れからはずれた位置にあり、微生物の「隠れ家」になっている。 大腸の殆どを占める結腸には1ミリリットルあたり1兆個の微生物が生息していて、消化されなかった食物を分解する。この副産物がヒトに有益かつ必須の影響を与える。なお図にはないが、口腔にも多様な微生物が生息している。 |

2000年に始まった「ヒトゲノム・プロジェクト」でヒトの全DNAが解読されました。そこで分かったことは、ヒトの遺伝子(=蛋白質の製造指示)の数は線虫とほぼ同じ21,000個だということです。これは植物のイネの半分程度しかなく、31,000個の遺伝子を有するミジンコにも遙かに及びません。

もちろん、遺伝子の数だけで生物の複雑さを議論できません。生物の複雑さは遺伝子が作る蛋白質の組み合わせで決まります。ヒトもほかの動物も、ゲノムから引き出せる機能の数は遺伝子の数よりずっと多い。

とは言うものの、ここで見落としているのはヒトと共生している微生物の遺伝子です。ヒトの遺伝子にそれが加わると複雑さが格段に増す。この共生微生物の遺伝子を解読するプロジェクトが、2007年に開始された「ヒトマイクロバイオーム・プロジェクト」でした。

|

ヒトマイクロバイオーム・プロジェクトが明らかにした共生微生物の遺伝子の総数は440万と本書にあります。つまりヒトの遺伝子の約200倍であり、遺伝子の数だけからすると人体におけるヒトの部分は0.5%しかないのです。しかも共生微生物のほとんどは単細胞生物であり、進化のスピードがヒトと比べものにならないぐらい速い。これらの(腸管だけで100兆の)共生微生物(=マイクロバイオータ)と一緒に進化してきたのがヒトです。

この「人体 = ヒトと微生物の共生系」という視点で考えると新たな事実や研究課題が見えてきます。そこを展開するのが本書の目的で、特に、

| "21世紀病" とマイクロバイオータの関係 | |

| マイクロバイオータを正常に維持するために |

という観点から数々の解説がされています。以下にその一部を紹介します。まず「21世紀病とマイクロバイオータ」の関係です。

「ふつう」でないことの急増 = 21世紀病

19世紀末から20世紀初頭に増加の兆候が見え、1950年ごろから有病率が激増し、21世紀にはすっかり "定着" してしまった(=あたりまえになってしまった)病気や疾患、症状があります。アレルギー、自己免疫疾患、心の病気(自閉症など)、肥満、腸の疾患などで、著者はこれらを「21世紀病」と呼んでいます。

たとえばアレルギーは、花粉、ホコリ、ペットの毛、牛乳、卵、ナッツ類などにヒトの免疫系が過剰反応して起こりますが、20世紀の後半に急増しました。アレルギーを起こす物質はどこにでもある平凡なものにもかかわらず、ヒトの免疫系が敵と見なして攻撃してしまいます。これはヒトにとっての「ふつう」だとは言えません。アトピー性皮膚炎と花粉症は、現在では人生の一部になってしまった人が多数いますが、これも「ふつう」の状態とは言えないでしょう。喘息もそうです。呼吸は生きていく上で欠かせないものなのに、薬に頼らないと息ができない子どもたちがたくさんいる。

では、自己免疫疾患はどうでしょうか。本書から引用します。

|

著者は1型糖尿病の増加の例を詳しく書いています。1型糖尿病は遺伝子変異で引き起こされる自己免疫疾患で、膵臓の細胞が破壊されてインスリンが分泌されなくなります。通常10代などの若年期に発症し、ブドウ糖が血液中にどんどんたまり、喉の渇きや多尿をもたらします。患者は日に日に衰弱し、腎不全で数週間後か数か月後に死亡します。唯一の治療はインスリンの注射ですが、インスリンが発見されて患者への投与が始まったのは1920年代であり、20世紀初頭までは死が避けられない病気でした。

この1型糖尿病は19世紀以前でも簡単に診断がついたという特徴があります。自己免疫疾患の有病率の長期の傾向をみるには最適の病気です。

|

1898年以前は25,000人に1人(50万人中の21人)だった有病率が、1980年代には 250人に1人になったわけです。1型糖尿病は約100年間で100倍に増加したことになります。

1型糖尿病の増加と連動するかのように、ほかの自己免疫疾患も増加しました。神経系が破壊される多発性硬化症は、2000年の時点でその20年前の2倍になりました。セリアック病(小麦に含まれるグルテンの摂取が引き金になって免疫系が小腸細胞を攻撃する自己免疫疾患)は、現在、1950年代と比べて30倍から40倍に増えました。炎症性腸疾患や関節リウマチなども増えています。

さらに、肥満も20世紀後半に急増したものです。本書ではBMIが25以上を「過体重」、30以上を「肥満」と定義しています。現在、欧米人の半数以上は過体重または肥満です。しかし、かつてはそうではありませんでした。

|

「20世紀初頭には、ヒトの体重に個人差はそれほどなく」とありますが、個人差があまりないと同時に、それ以前の人類史と比較しても差があまりなかったのです。この状況が20世紀半ばから変化します。

|

自閉症をはじめとする "心の病気" はどうでしょうか。

|

アレルギー、自己免疫疾患、自閉症、肥満などは、あまりに常態化しているため、曾祖父母とそれ以前の世代にはほとんどなかった新しい病気や症状だということに我々は気づきません。それは医者も同じで、現代の医者は現代の知見をベースにした教育を受けています。昔はなかった病気だと言われても、ピンと来ないでしょう。

何が状況を変えてしまったのか、じっくりと考えてみる必要があります。本書の眼目は、これらの "21世紀病" がヒトのマイクロバイオータの "変調"(=ディスバイオシス)に関係しているのではということです。その研究は21世紀から盛んに行われるようになり、その最新の情報をもとに書かれたのが本書です。まだ研究途中のテーマが多いのですが、その一端を、以下に紹介します。

21世紀病:肥満

20世紀は、人類が誕生してこのかた、最も体型が変化した時代です。著者は「後世からすると20世紀は肥満の時代と定義されるだろう」とまで言っています。

|

肥満は、糖尿病などのいわゆる生活習慣病の原因になり、ある種の癌のリスク要因にもなることが確実視されています(たとえば大腸癌)。肥満はこの50年程度で急速に進み、多くの人が太りすぎの状況に慣れてしまいました。このため我々は、太るのは欲望(=食欲に負ける)と怠け癖(=運動不足)の結果であり、肥満は人間の性たと思い込んでしまった。

もちろん、過食と運動不足が肥満の原因になるのは間違いありません。特に過食です(No.221「なぜ痩せられないのか」に書いたように、運動による減量の効果は限定的)。しかしそれだけでしょうか。

ちなみに本書には書いてありませんが、ストレスも肥満の(2次的な)原因になるとよく言われます。ストレスが満腹中枢を刺激するホルモンの分泌を低下させ、そのために過食になり、肥満になるという理屈です。

肥満の他の理由は遺伝的要因です。体重増加に作用している遺伝子は32個ほど発見されています。しかしこれらによる体重増加は、最大限に見積もっても約8kgです。それに、ヒトの遺伝子は60年程度では変わりようがありません。遺伝的に太りやすい人がいるのは事実ですが、多くの人がスリムだった60年前と現在で遺伝子の全体的な状況は同じはずです。

過食と運動不足、遺伝的要因だけで肥満を説明することはできません。ここで我々が見落としていたのが微生物の影響です。ヒトが食物から吸収するエネルギー量は体内の微生物に関係しているようなのです。

スウェーデンのヨーテボリ大学のバークヘッド教授は、肥満の研究をしてきました。彼が2004年から行った無菌マウスを使った実験が本書に出てきます。マイクロバイオーム研究の世界的第1人者、ジェフリー・ゴードン(アメリカ・ミズーリ州ワシントン大学教授)との共同研究です。

|

腸内に棲む微生物が、宿主に消化できない食べ物を食べていることは科学者が皆知っていました。つまり微生物は宿主から恩恵を受けています。しかし微生物による消化作用が宿主のエネルギー摂取にどれほど貢献しているのか、つまり微生物が宿主に与える恩恵については、誰も知らなかった。マウスによる実験によると、明らかにマウスも恩恵を受けているのです。

さらに、ゴードンの研究室で研究員だったピーター・ターンバウの実験があります。彼は遺伝的に肥満のマウスの腸内細菌と通常のマウスの腸内細菌を、それぞれ別の無菌マウスに移植し、同じ餌で飼育する実験をしました。案の定、肥満マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太り、通常マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太らなかった。

|

アトウォーター係数というエネルギー換算係数があります。タンパク質:4kcal/g、脂質:9kal/g、炭水化物:4kcal/g という係数ですが、これはもちろん標準値であって、同じ栄養素でもその物理的組成や食品としての加工の程度、調理方法によって吸収されるエネルギーは違ってきます。

それに加えて、ヒトのマイクロバイオータもエネルギー吸収に関与している。これはヒトそれぞれでエネルギー吸収量が違うということを意味します。

|

さらに本書では、肥満の人はより多くのエネルギーを脂肪細胞に蓄えることが示されています。これに影響しているのも微生物です。たとえば、マーモット(小型のサル)での実験では、アデノウイルス36(AD36)に感染するとマーモットは太りました。このウイルスに感染すると脂肪組織はエネルギーが余っていなくても脂肪の貯蔵に励むようになります。ヒトでの実験は倫理上の問題もあってできませんが、AD36の感染履歴があるかを抗体検査で調べた結果があります。それによると肥満者の30%が過去にAD36に感染していました。太っていない人では10%です。

そのヒトでの研究ですが、腸内細菌の中には表面にリポ多糖(=LPS。No.122「自己と非自己の科学:自然免疫」の "グラム陰性菌" の説明参照)を付けているものがいます。そして腸内にアッカーマンシア・ムシニフィラという細菌が少なくなるとリポ多糖が腸壁を通過して血液中に入り込み、その結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることが分かりました。

|

リポ多糖は脂肪細胞に炎症を起こし、また新しい脂肪細胞の形成を妨げます。その結果、既存の脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることになるのです。

|

腸壁の断面図(本書) |

この図で上の方の「移動性微生物」が生息しているのが腸の内腔で、その下に描かれている「粘液好きの微生物」の一つがアッカーマンシア・ムシニフィラである。アッカーマンシアはヒトの遺伝子に化学信号を送って粘液の分泌を促し、それによって自分たちの棲み処を得て、リポ多糖が血液中に入り込むのを阻止している。この結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることがなくなる。 |

従来、肥満は過食と運動不足が原因であり、要するに生活習慣病であるとされてきました。しかしそれに加えて微生物が関係していることが次第に分かってきました。

微生物とは無関係だとされていた症状・病気が、実は違ったことが分かった先例があります。1982年、2人のオーストラリア人科学者、ロビン・ウォレンとバリー・マーシャルが、胃潰瘍を引き起こしているのはヘリコバクター・ピロリ菌だと解明しました。この功績により、2人は2005年のノーベル医学生理学賞を受賞しました。胃潰瘍は感染症の一種だったのです。

胃潰瘍と同じように、肥満も微生物が原因の感染症という一面があるようです。

21世紀病:自閉症

自閉症(=自閉症スペクトラム障害)は、1943年にアメリカの精神科医が初めて命名した症状です。この症状に共通するのは人づき合いが困難だということです。生後の早い時期から外界に無関心で、他者の真意、冗談、皮肉、比喩などが理解できません。他者との共感を抱けず、社会生活のルールを身につけることができません。決まりきった行動を好み、単一の考えや対象物の執着します。

自閉症は遺伝的なものだというのが一般的な見方で、それは1990年代もそうでした。しかし、それに疑問を持った人がいました。アメリカのコネティカット州のエレン・ボルトです。1992年に生まれた彼女の第4子であるアンドリューは、生後15ヶ月ごろに耳の感染症のために抗生物質の投与をうけ、再発を繰り返したため、抗生物質の種類を変えて何回もの治療が続きました。そして治療の途中からアンドルーの振る舞いが変わりはじめ、2歳のころには自閉症と診断されました。エレン・ボルトは疑いを持ちます。アンドリューの自閉症は抗生物質の投与が引き起こしたのではないかと ・・・・・・。

エレン・ボルトは文献を読みあさり、ある仮説をたてます。それは腸内における破傷風菌の増殖が原因ではないかという仮説です。破傷風菌は普通、血液に入って筋肉に感染しますが、アンドルーの場合は腸に入った。通常、腸内での増殖は起こらないのですが、抗生物質治療が腸内細菌を殺していたために破傷風菌が増殖し、その毒素が脳に影響を与えたのではとエレンは考えたのです。破傷風菌が筋肉に感染するとその毒素が筋収縮を起こしますが、腸に感染した場合は毒素が脳に影響しうることを示す論文もありました。そして実際に検査してみると、アンドリューの破傷風菌の抗体値は異常に高かったのです。

エレンが相談した37番目の医師は、シカゴの小児胃腸科専門医のリチャード・サンドラーでした。彼はエレンの話を注意深く聞いてくれ、破傷風菌を殺すために抗生物質を投与するというエレンのアイデアを実行してみることにしました。2日後、4歳半になっていたアンドリューの行動は落ち着き始めました。2週間後にはトイレ訓練が可能になり、言葉をたくさん覚えるようになり、着替えを嫌がらなくなりました。脳の発達期に受けたダメージのため、自閉症が完治したわけではありません。しかしアンドリューの変化は誰の目にも明らかでした。

アンドリューの事例に興味を示してくれたのが、高名な微生物学者、シドニー・ファインゴールド(米・カリフォルニア大学)です。ファインゴールドは嫌気性微生物研究の第一人者であり、破傷風菌を含むクロストリジウム属の細菌も嫌気性微生物の仲間です。エレン・ボルトの話に興味を惹かれたファインゴールドは実験を開始しました。

|

|

カナダのオンタリオ州ロンドンにあるウェスタン・オンタリオ大学にデリック・マクフェイブという研究者がいました。彼は過去に自閉症に似た症状を示す男性に抗生物質を投与したところ症状が改善したことから、脳と腸の関係を信じるようになっていました。彼は自分の脳卒中の研究でプロピオン酸という分子を調べていて、これが自閉症と関係しているのではとの疑いをもちました。

|

自閉症児の脳内にはプロピオン酸が脳内に過剰にあるのではないかという仮説を実証するため、マクフェイブはまずマウスでプロピオン酸の脳に対する影響を確かめる実験を開始しました。

|

|

免疫細胞が大量にあるということは、脳内で炎症が起こっていたということです。腸内細菌の "ありよう" が結果として脳にダメージを与えて自閉症を発症するというのは仮説であり、マクファイブの研究チームはまだ慎重な姿勢を崩していません。現在も研究が続いているところです。なおエレン・ボルトの娘のエリン・ボルトは、この分野の研究者の道を歩んでいます。

20世紀には微生物が引き起こす病気が次々と明らかになりましたが、脳の不具合だけは微生物と無関係なものとされてきました。脳以外の器官がおかしくなった時、我々は外部要因を考えます。しかし脳(心)の病気だけは、本人や親、遺伝、ストレス、生活習慣のせいにされる。

ところが、感染症も脳に影響することが分かってきました。たとえば、トキソプラズマに感染すると性格が変わります。反応が鈍くなり、集中力が失われる。男性は陰気になり、ルールや道徳を無視するようになります。女性は逆に明るくおおらかになる。

腎臓や心臓の不具合をカンウセリングで直そうとする人がいないと同じように、心の病気をカンセリングだけで直そうとするのは時代遅れなのです。

21世紀病:免疫関連疾患

免疫関連疾患とは、どこにでもあるありふれた物質に免疫が過剰に反応したり(=アレルギー)、免疫が自己の細胞を攻撃したり(=自己免疫疾患)することを言います。これについては No.119-120「"不在" という伝染病」に詳述しましたが、もちろん本書でも書かれています。

20世紀までの免疫に対する理解は「自己と非自己を区別し、非自己を排除することで自己の一貫性を保つ」というものでした(No.69-70「自己と非自己の科学」参照)。しかし腸内細菌は免疫の働きの最前線に生息しているにもかかわらずヒトと共生し、互いに利益を与えあっています。ヒトからみると完全に "非自己" であるはずの腸内細菌が共生できる秘密は何なのでしょうか。この理由が、大阪大学の坂口教授が1995年に発見した "制御性T細胞" です。

|

上の引用の最後のセンテンス、「ヒトとマイクロバイオータの長い共進化の歴史は、どちらにとっても最善の利益となるよう免疫系のバランスを微調整してきた」というところがキモです。マイクロバイオータにとって免疫の働きが強すぎるとヒトの体に生息できなくなり、それはまずい。だからといって免疫の働きが弱いと病原菌がはびこってヒトの体が不調をきたし、マイクロバイオータの生息環境そのものが脅かされる。この微妙なバランスの上で、ヒトとマイクロバイオータが共進化してきたわけです。

|

バクテロイデス・フラジリスが出すPSA(多糖類A。PolySaccharide A)が制御性T細胞を誘導する(= 未分化のT細胞を制御性T細胞に分化させる。つまり制御性T細胞を増やす)しくみについては、No.70「自己と非自己の科学(2)」で日経サイエンスの記事から引用しました。人体において細胞間の情報伝達の役割を果たすタンパク質を総称して "サイトカイン" と言いますが、PSAは共生微生物とヒトの間の情報伝達に使われる「サイトカイン相当物質」(著者の表現では "パスワード")と言えそうです。

要するに、ヒトは微生物と共生することを前提として成り立っています。従って、微生物の数や種類に変調をきたして「共生」の前提が崩れると免疫の暴走も起きる。それが自己免疫疾患につながるわけです。

なお、「21世紀病」のところで自己免疫疾患の例として1型糖尿病が激増したことを引用しましたが、No.229「糖尿病の発症をウイルスが抑止する」で、ある種のウイルスに感染していることで1型糖尿病の発症が抑えられる(制御性T細胞ができ、それが膵臓に留まって、自己の免疫の攻撃から膵臓が守られる)ことを書きました。

以上、著者が「21世紀病」と呼んでいるもののうち、肥満、自閉症、免疫関連疾患とマイクロバイオータの関係を紹介しました。では、ヒトがマイクロバイオータを正常に保つために必要なことは何でしょうか。本書では「抗生物質」「自然出産と母乳」「食物繊維」の観点から述べられています。

(次回に続く)

2021-03-20 16:26

nice!(0)

No.306 - プーランク:カルメル会修道女の対話 [音楽]

フランス革命

今回は No.42 「ふしぎなキリスト教(2)」 と No.138「フランスの "自由"」で触れた、フランシス・プーランクのオペラ「カルメル会修道女の対話」(1957)について書きます。このオペラは実話にもとづいています。つまり、

フランス革命のさなかの 1794年7月17日、カトリックの修道会の一つである "カルメル会" の修道女・16人が、反革命の罪によりパリで処刑された

という歴史事実を題材にしたオペラです。フランス革命の勃発(バスティーユ襲撃、1789年7月14日)から5年後、マリー・アントワネットの処刑(1793年10月16日)からは9ヶ月後、ということになります。

フランス革命は現在のフランス共和国の原点ですが、重要なのは、貴族とともに聖職者(カトリック)が打倒されて市民(=ブルジョアジー)が権力を握ったことです。この「フランスの "国のかたち" は宗教を打倒してできた」という歴史から理解できることがあります。No.138「フランスの "自由"」に書いたように、フランスの伝統的な自由の考え方は、

| 宗教といえども、イデオロギーや思想の一つである。他のさまざまな思想と横並びで同等である。 | |

| 従って「言論の自由」の中には「宗教を批判する自由」も含まれる。これはフランス国民の権利である。 |

というものです。従って、キリストやムハンマド(イスラム教)を戯画化して描いた風刺画を雑誌や新聞に載せるのはかまわない。いわば "フランス的自由" です。

2015年1月7日、フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」のパリの本社に2人のテロリストが乱入して銃を乱射し、編集長、編集関係者、風刺画家、警官の12人が射殺されました。また2020年10月16日、ムハンマドの風刺画を授業で使った中学校教師がパリ郊外で首を切断して殺されました。

2つとも卑劣極まりない犯罪ですが、その誘因になったのが "フランス的自由" でしょう。しかしこの "自由" をフランスは絶対に守るはずです。でないと、神に祈りを捧げるだけの存在だった16人の修道女たちを何のためにギロチンにかけたのか分からなくなる ・・・・・・。大袈裟に言うと、そういうことではないでしょうか。

そしてプーランクのオペラ「カルメル会修道女の対話」ですが、実は、カルメル会修道女の(カトリック教会からみた)"殉教" は、絵画になり、小説に取り上げられ、舞台劇になり、そしてプーランクがオペラ化しました(さらに映画化もされた)。その、殉教からオペラ作曲に至る経緯を中野京子さんが書いていました。まずそれを順に紹介したいと思います。

宣誓忌避派の聖職者を処刑

カルメル会修道女、16人は、フランス革命のさなかに死刑宣告をうけ、ギロチンで処刑されました。なぜこういうことになったのか。それは革命の経緯と関係しています。

|

フランス革命の過程においては、国教であったカトリックの無力化、教会の機能不全化が進められました。No.42「ふしぎなキリスト教(2)」 に書きましたが、現在の世界遺産、モン・サン=ミシェルの修道院が監獄に転用されたのが象徴的です。

|

宣誓忌避派の聖職者からすると、自分が帰依して忠誠を誓うのは神のみであり、革命政府ではないということでしょう。

コンピエーニュの女子カルメル修道会

コンピエーニュはパリの北東、約80kmにある町です。ここにあったカルメル会の女子修道会が舞台です。

|

上の引用の最後のパラグラフで、修道院長が「聖アウグスチヌスのマザー・テレサ」とあるのはシスター名(修道名)です。プーランクのオペラでは "新修道院長" となっている修道女です。また修道女・コンスタンスもオペラに出てきます。

ドラローシュが描いた『ギロチン』

カルメル会修道女の殉教の場面は、19世紀のフランスの画家、ポール・ドラローシュ(1797-1856)によって描かれました。ドラローシュといえば、英国史を題材とした『レディ・ジェーン・グレイの処刑』(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)がつとに有名ですが、もちろん自国の歴史を題材にした作品も描いています。『ギロチン』はその1枚です。

|

ポール・ドラローシュ(1797-1856) 「ギロチン」 |

(Private Collection) |

|

「縦長のカンヴァス」が怖いし、「凄惨な場面らしからぬ青空」も怖い絵です。しかし、その青空に描かれた白い雲は円を描くよう浮かんでいて、これは修道女たち全員のための大きな光輪のように見える。青空はこの雲を描くためのものであり、同時に天国の暗示なのでしょう。画家はそう意図したのだと思います。

小説『断頭台下の最後の女』

さらにこの修道女の殉教は、20世紀のドイツの作家、ル・フォールによって小説化されました。素材になったのは、唯一、殉教をまぬがれた修道女、マザー・マリーの手記です。

|

ル・フォールが創作した架空のヒロイン、ブランシュは、プーランクのオペラにも引き継がれることになります。

プーランクによるオペラ化

ル・フォールの『断頭台下の最後の女』は映画化が計画され、フランスの文学者・思想家のジョルジュ・ベルナノス(1888-1948)によってシナリオが作成されました。しかし映画化より前に、このシナリオを戯曲として舞台劇が上演されます。プーランク(1899-1963)はこの戯曲を読み、また実際に舞台劇も観てオペラ化を決心します。

|

「最近もニューヨークのメトロポリタンオペラで上演されて大評判になった」とありますが、日本では、2019年5月11日のメトでの公演がMETライブビューイングで上映されました(2019.6.7 ~ 6.13)。

|

メトロポリタン・オペラ 「カルメル会修道女の対話」 |

METライブビューイングの公式ホームページにあるリハーサルの動画の画像。最後の殉教の場面である。「シュッ、ドン、という戦慄的な音」が舞台に響く。 |

プーランク:カルメル会修道女の対話

そのプーランクのオペラ「カルメル会修道女の対話」の概要を、人物を中心に書いておきます。舞台は1789年のフランスです。登場人物の6人だけを書きますが、この6人のうちド・ラ・フォルス家の騎士とブランシュは架空の人物です。以下に出てくる訳語は、最後に掲げたオペラのリブレット(台本)と合わせました。

ド・ラ・フォルス騎士

このオペラはド・ラ・フォルス騎士と父親のド・ラ・フォルス伯爵が屋敷で会話するところから始まります。ド・ラ・フォルス騎士は、極端に臆病で恐怖を感じやすい妹、ブランシュの行く末を心配しています(第1幕 第1場)。

革命が進行するなかで、彼は外国へ逃れる決意を固め、ブランシュに別れを告げようと密かに修道院を訪れます。身の安全のために修道院を離れるようにブランシュに言いますが、それは拒否されました(第2幕 第3場)。

なお、ド・ラ・フォルス家ですが、後の進行で、伯爵は捕らえられて処刑されたことが語られます(第3幕 第2場)。屋敷は荒らされ、部外者に占拠されてしまいます。

ブランシュ・ド・ラ・フォルス

このオペラのヒロインです。小さいときから内気でおびえやすく、恐怖を感じやすい女性です。この性格では普通の生活ができないと感じた彼女は、コンピエーニュのカルメル修道会に入会します。シスター名は「キリストの聖なる臨終のブランシュ」を選びました(第1幕 第2場)。

修道院では若いシスターのコンスタンスとともに祈りの生活を送りますが(第2幕)、革命が進行し、修道院が解散を命じられ、修道女たちが殉教の誓いをかわす事態になって、恐怖を感じた彼女はパリの自宅屋敷に逃げ帰ってしまいます(第3幕 第1場)。

屋敷の占拠者たちの召使いとして働いているところへ、副修道院長のマザー・マリーが訪ねてきて、コンピエーニュへ戻るように説得しますが、それは拒否します(第3幕 第2場)。

しかしブランシュは、街で会った人からカルメル会の修道女たちが逮捕されたことを知りました。いったんは仲間を裏切ったものの、自分の魂にそぐわない生き方をするよりはと、彼女は処刑場と向かいます。そして人々が驚く中、心安らかに断頭台へと登っていきました(第3幕 第4場)。

修道院長(ド・クロワシー夫人)

貴族出身の修道院長で、ブランシュを修道院に受け入れます。そのときにはブランシュの動機を確かめ、世の中から逃れたい気持ちで修道院に入るのはよくない、カルメル会は祈りを目的とした修道会であると戒めました(第1幕 第2場)。

院長は病気にかかり、死の恐怖と闘いながらも、ブランシュのことを気にかけ、行く末を案じてマザー・マリーにブランシュを託しました。そして、苦しみと絶望のうちに亡くなります(第1幕 第4場)。

新修道院長(リドワーヌ夫人)

シスター名は「聖アウグスチヌスのマザー・テレサ」です。平民出身の新修道院長は、平易で率直な言葉で修道女たちに語ります。安全で平和な時代は終わり、これから修道女たちはいつ告発されるか分からない。しかし、どんな危険が身に迫ろうとも、自分たちの務めである祈り以外のことに気を取られてはならないと、彼女は修道女たちを戒めました(第2幕 第2場)。

修道女たちといっしょに逮捕され、パリの監獄に投獄されたときも修道女たちを励ま続け、自ら殉教の誓願を立てます(第3幕 第3場)。そして最初に断頭台へと登っていきました(第3幕 第4場)。

マザー・マリー

副修道院長で、シスター名は「托身のマザー・マリー」です(託身=受肉=Incarnation)。死のベッドにあるド・クロワシー夫人からブランシュを託されました(第1幕 第4場)。

革命が進行するなかで、マザー・マリーはカルメル会修道女たちに、殉教者になるよう呼びかけます。そして、革命政府の人民委員がやってきて修道院の没収と修道会の解散を言い渡したた時には、冷静に毅然とした態度で応対しました(第2幕 第4場)。

マザー・マリーはパリの自宅に戻ったブランシュを訪ね、コンピエーニュに戻るように説得しますが、恐怖心から逃れられないブランシュは、そっとしてくれるように頼みます。マザー・マリーはパリでの安全な連絡先をブランシュに教えて去ります(第3幕 第2場)。

マザー・マリーはパリに出て修道院付きの司祭と落ち合ったとき、修道女たちに逮捕され死刑が宣告されたことを聞かされます。マザー・マリーは自分だけが死を免れたことを非常に恥じますが、司祭はそれも神のご意志だと告げました(第3幕 第3場のあとの幕間)。

シスター・コンスタンス

若い修道女で、ブランシュと親しくなります。シスター名は「聖ドニのシスター・コンスタンス」です。

コンスタンスは、ブランシュと自分の命を神に捧げようと言い、2人が若くして同じ日に死ぬだろうと予言します(第1幕 第3場)。

また彼女は修道院長の苦しみながらの死について自分なりの考えを言います。つまり、神が死を与える相手を間違えたのであり、そのため、あまり徳が高くない別の誰かが修道院長に与えられるはずだった臨終を享受し、死がとても心安らかで快いものであることにびっくりするはずだと言うのです(第2幕 第1場のあとの幕間)。

マザー・マリーが殉教を提案し、修道女全員が秘密投票をしたときには、唯一、反対票を投じました。しかし彼女は名乗り出てて翻意を懇願し、認められます(第3幕 第1場)。ブランシュが修道院から去ったあとは気がかりで仕方ありませんが、監獄に入れられたときもブランシュが必ず自分たちのもとへ戻ってくると信じていました(第3幕 第3場)。

断頭台では、修道女たちは聖母マリアを讃える Salve Regina(めでたし女王)を歌いながら、一人ずつ修道院長を先頭に階段を登ります。しんがりを務めていたコンスタンスは、断頭台に登りかけ、群衆の中にブランシュを見つけて顔を輝かせました(第3幕 第4場)。

このオペラは「カルメル会修道女の対話」というタイトルのため、ソプラノやアルトの女声が延々と続くと誤解されそうですが、そうではありません。そもそもオペラの冒頭はド・ラ・フォルス家での伯爵(バリトン)と騎士(テノール)の対話です。騎士は修道院にもやってきます。さらに司祭や革命政府側の人物などの男声もあり、変化があります。

とはいえ、メインストリームは修道女たちの対話であることは間違いありません。では、彼女たちは運命を受け入れ、殉教に向かって粛々と進んでいくのかというと、そう単純ではないのです。

たとえばヒロインのブランシュは、殉教の誓願が行われるなか、怖くなって修道院から逃げ出してしまいます(第3幕 第1場)。自宅までやってきたマザー・マリーの説得にも応じません(第3幕 第2場)。最後の最後に思い直して断頭台へ向かいます。

修道院長は苦しみと死の恐怖のなかで亡くなります。死ぬ前に彼女は「神は私たちを守ってくださらない! 神は私たちを見捨てた!」と、"神への冒涜" ともとれる発言をします(第1幕 第4場)。修道院長というと何十年も祈りの生活を送ってきた高潔な人物のはずですが、この死は修道女たちにショックを与えます。

殉教の誓願についての秘密投票では一人、反対票を投じた修道女がいました。コンスタンスは自分だと名乗り出て、翻意(賛成にまわる)ことを懇願します(第3幕 第1場)。

以上のように、修道院の財産の没収、修道会は解散、そして死刑判決という過酷過ぎる状況のなかで、修道女たちの心も揺れ動くのです。そのドラマが見所の一つだと思います。

このオペラができた経緯を振り返ると、小説を書いたル・フォール、戯曲を書いたベルナノス、オペラ化したプーランクはカトリック教徒です。そしてオペラのテーマは、一言で言うと「殉教」です。特に、修道院から逃げ出したブランシュが最後に殉教の道を選び、殉教を主導していたマザー・マリーが結果として生き延びるという展開は、テーマと密接に関係しているのでしょう。カトリック教徒ならすんなりと理解し共感できるのだと思います。

しかし非クリスチャンの立場からみると、どうしても "不可解さ" が残ります。つまり、純粋に祈りの生活を送っていただけの女性たちが断頭台で死刑になるという、そのプロセスや理由が理解しにくいのです。

もちろんこれには革命政府側の要因と、修道女側の要因があります。フランス革命の歴史を知ると、革命によって教会、修道院、聖職者が "打倒された" ことがわかるし、またキリスト教の歴史をみると、キリストの弟子から始まってローマ帝国時代や中世ヨーロッパまで "殉教者" に満ちています。日本でも殉教者が出ました。

そういう "知識による理解" はできたとしても、このオペラの進行は心理的に納得ができない面があります。なぜそのようにコトが進むのか、その理由がわからない不条理劇のようにも思える。

しかしひるがえって考えてみると、宗教とは離れて一般的に(コトの大小は別にして)不条理な出来ごとに遭遇することは人生においてあります。まったく理由がないのに長く苦しまないといけないことがある。そういう不条理に遭遇したとき、人はどう生きるべきか。苦しみや悲痛、もがきや葛藤のなかから、どうやって人間の崇高さを示して心の平安を見いだせるのか、そういったドラマとしてこのオペラを観てもよいと思います。

何と言っても、このオペラの魅力はプーランクの音楽でしょう。実は「カルメル会修道女の会話」は、プーランク(1899年生まれ)の生誕100年を記念して、1998年9月のサイトウ・キネン・フェスティバルで上演されました(松本文化会館)。パリ・オペラ座との共同製作です。この公演について、作家の村上春樹さんが次のように書いていました。

|

メスメライジング(mesmerizing)という難しい言葉が使ってありますが、メスメライズ(mesmerize)とは「魅惑する」「催眠術にかける」という意味です。ここから mesmerizing は「魅惑的な」という意味になりますが、こでは「催眠術にかけられたように魅了される」意味で使ってあります。村上さんは「テキストの晦渋とテクスチャーの滑らかさ」と書いていますが、

| 台本・言葉 | ||

| 肌触り = メロディーやオーケストレーション = 音楽 |

と考えると、「台本は難解だが、音楽から感じる "肌触り" は滑らかで美しい」ということでしょう。的確な表現だと思います。

以下、「メスメライジング(催眠術的)な美しさを湛えた音楽」をここにアップすることはできないので、テキスト(台本)を掲載しておきます。このオペラを "深堀り" したいと思う方に参考になると思います。

オペラ「カルメル会修道女の対話」のリブレット

今後「カルメル会修道女の対話」を鑑賞する人のための参考として、このオペラのリブレット(台本)の日本語訳を掲載します。これは、次の2枚組CDのブックレットのものです。

ケント・ナガノ指揮

リヨン・オペラ座管弦楽団

カトリーヌ・デュポス(ソプラノ、ブランシュ役)他

(録音:1990年。東芝EMI)

リヨン・オペラ座管弦楽団

カトリーヌ・デュポス(ソプラノ、ブランシュ役)他

(録音:1990年。東芝EMI)

以下にある「Disc1-Track1」などは、このCDの「ディスク番号ートラック番号」なので、台本を読む上では無視してください。

カルメル会修道女の対話 (Dialogues des Carmélites)

|

|

Disc1-Track1

第1幕第1幕 第1場

ド・ラ・フォルス侯爵の書斎、1789年4月

《豪華でエレガントな調度品で飾られた部屋。侯爵は大きな寝椅子でうたた寝をしている。息子のド・ラ・フォルス騎士が部屋に突然入ってくる。入り口の大きな扉は、開けっ放しのままだ。》

騎士

ブランシュは?

侯爵

《不意を打たれて》

いや、知らないよ。侍女たちに聞いたらどうかね、トルコ人のごとく私の部屋に 闖入してくる代わりに。

騎士

申し訳ありません。

侯爵

あなたの歳では血気盛んなのも無理からぬこと、私の歳になると自分の習慣にこだわるのが当たり前のようにね。あなたのおじさんが来ていたので、いつもの午睡が出来なかった。それで、正直なところ、少しうとうとしていたのだ。だが、いったいブランシュに何の用があるのだね?

騎士

ロジェ・ド・ダマがここを出ようとしたところ、群衆を避けるために2度も道を引き返さなくてはならなかったそうです。噂では、奴らがグレーヴ広場でレヴェイヨンの絵を焼き払おうとしているとか。

侯爵

燃やしてしまえばいい! 酒が2スーで手に入るとあっては、春の陽気で人々が少しのぼせ上がるのも仕方あるまい。そのうち冷めるさ。

騎士

こんなことはあまり申し上げたくないのですが、妹の馬車に関する限り、父上の予言は外れる恐れがありますぞ。ダマが目撃したのですが、妹の馬車がビュシの四つ角で群衆に止められたそうです。

侯爵

馬車……群衆……失礼、このような光景にうなされたことが幾夜あったことか……最近になって、暴動だ、いや革命だと噂が飛び交っているが、パニック状態に陥った群衆を見たことがない者にはなにも分かるまい……唇をゆがめた幾多の顔。幾千、幾千もの目……あれは王太子の婚礼の晩のことだった。花火がはじまると、突然、打ち上げ花火の束に火が燃え移り、群衆がパニックに陥った。あなたのお母さんは馬車の扉にかんぬきをかけ、御者は馬をむち打って走らせようとした。だが馬車は群衆に取り囲まれ、窓ガラスが一枚、叩き割られた……

《侯爵は顔を手で覆った。》

Disc1-Track2

運良く兵士たちがやってきて、我々を救い出してくれた。数時間後、この家に戻ったあなたのお母さんは、ブランシュを産み落とすと亡くなった。

騎士

父上、申し訳ありません。もっと自重すべきでした……またしても、軽率な発言をしてしまいました。

侯爵

いやいいんだ。私の古い頭もすぐ血が上るたちでね……馬車は頑丈だし、老馬たちは決して驚かない。アントワーヌは20年前からこの家に仕えている。あなたの妹に悪いことなどなにも起こるはずがない。

騎士

妹に危害が加えられることを恐れているのではありません。心配しているのはあのおびえやすい性格のことです。

侯爵

ブランシュは確かに感受性が強すぎるようだ。ちゃんとした結婚をすれば落ち着くだろう。さあ、さあ! きれいな娘が少々臆病でも悪いことはあるまい。どうせ、腕白な甥っ子たちに手を焼くようになるまでの辛抱さ。

騎士

私は真剣に言っているのです。ブランシュの健康がおびやかされ、もしかしたら命さえ落とすことになるかもしれない原因は単に臆病なことではありません。魂という樹の芯が凍り付いてしまっているのです……

侯爵

まったく、あなたは迷信深い村人のようなしゃべり方をするね。ブランシュはごく普通の娘だと思うよ。はしゃいでいるときもあるではないか。

騎士

そうでしょうとも。私も妹の態度について惑わされ、妹か不幸な宿命から逃れられたのかと思いかける時もあるのですが、そのまなざしにやはり不吉なものを感じるのです。

侯爵

ブランシュはお付きの女性と一緒に、もう今にでも戻ってくるだろう。そうしたら、あなたの取り越し苦労だったことが分かるだろうし、ブランシュもほっとするさ。

騎士

ブランシュはいつものようにちょっと怖い思いをしただけで、それ以上のことはなにもないとおっしゃりたいのですか? それ以上のことはなにもない! ことブランシュに関しては、心配でなりません。あんなに気高くて誇り高いんですから! 果物に巣くう虫のようにじわじわと、悪は妹の中に入り込んでいるのです。

侯爵

たわごとにすぎん!

《開けてあった扉からブランシュが不意に姿を現す。あまりにも唐突だったので、二人の最後の言葉をブランシュが耳にしたかどうか、よく分からない。》

Disc1-Track3

ブランシュ、お兄さんはあなたのことを待ちかねていたよ。

ブランシュ

お兄さまは哀れな野ウサギである私に親切すぎますわ……

騎士

私たち二人だけの冗談をところ構わず言うのはやめなさい。

ブランシュ

《陽気に振る舞おうと務めながら》

野ウサギは巣の外で一日を過ごす習慣がありません。私は自分の巣と一緒に移動していましたけれど。ですが、臆病な私とあの群衆を隔てるものがたった一枚のガラスとあって、一時はほんとうに心細く思いましたわ。きっと、とてもばかげた振る舞いをしていたに違いありません。

騎士

ビュシの四つ角であなたを見かけたダマ氏から聞いたのだが、ガラス越しに見えたあなたは非常に落ち着いた態度だったそうだ……

ブランシュ

まあ! ダマ氏はきっと、ご自分がご覧になりたいものしかご覧になっていらっしゃらなかったのですわ……私が落ち着いた態度に見えたと本当におっしゃったんですか? 危ない目に遭うのは冷たい水に入るようなものかもしれませんわね。最初、息が止まる思いがしても、肩まで浸かると楽になりますもの。

《気が遠くなりかけ、椅子の背につかまる。》

聖母訪問修道女会の儀式はとても長くて、すっかりくたびれてしまいました。きっとだからこんなばかげた発言をしているのですわ。お父様のお許しをいただいて、夕食まで少し休むことにします。あら! 今日は日の暮れるのが早いこと。

侯爵

一雨来そうな空模様だ。

《ブランシュ、戸口へ向かう。》

騎士

部屋に戻るのなら、すぐに明かりを持ってこさせて、誰か一緒にいてもらいなさい。薄暗くなるともの悲しい気分になるのだろう。小さい頃よく私にこう言っていたじゃないか。「私は毎晩死んで、毎朝生き返るのよ」って。

ブランシュ

なぜなら、朝と呼べるものは復活祭の朝しかないからです。でも毎晩がキリストの聖なる臨終の晩なのですよ……

《戸を開け放ったまま、ブランシュは出ていく。侯爵と騎士は呆然と見送る。》

Disc1-Track4

侯爵

《気を取り直そうと努めて》

相変わらず極端だな。いったい、あの最後の言葉はどんな意味なのだ?

《侯爵、寝椅子に再び腰をおろす。》

騎士

分かりませんがそんなことは問題ではない! あの眼と声が胸に突き刺さるんです……

《重苦しい雰囲気を断ち切るように突然、口調を変えて》

もう馬を馬車から外し終わった頃でしょう。ひとつアントワーヌに、どんな様子だったのか訊ねてきますよ。

《騎士は出ていく。侯爵はうたた寝をしている。》

ブランシュ

《別な部屋で》

きゃあ!

騎士

《びっくりして》

ティエリー、お前か?

《戸へ走り寄って呼ぶ》

おい、なにが起こった?

《ティエリー登場。ちょっと頭の悪そうな従僕だ。》

ティエリー

《縮み上がっている》

ロウソクの火をつけていたところにブランシュ様が部屋に入ってこられて……壁に映った私の影にびっくりされたのだと思います。カーテンがもう閉めてありましたもので。

《真っ青な顔をしたブランシュが戸口に現れる。声や態度、顔の表情からは絶望とあきらめ、そしてなにやら決断した様子がうかがえる。》

Disc1-Track5

侯爵

《努めて陽気そうに》

何ごともなくてよかったじゃないか。

ブランシュ

お父様はとても寛大で優しい心をお持ちです……

侯爵

とるにたらないことはもう忘れよう。

ブランシュ

お父様、どんなにとるにたらないことでも、そこには神様のご意志が働いていらっしゃるのです。たった一滴の雨に広大な空が凝縮されているように。私はご許可を得て、カルメル会の修道女になりたいと思います。

侯爵

カルメル会だと!

ブランシュ

ほんとうはそれほど驚いていらっしゃらないでしょう。

侯爵

あなたのように貞淑な娘には、熱心な信仰の教えも心配の種だよ。そんなに誇り高くなかったら、悲鳴を上げたぐらいのことでくよくよしないだろう。世の中がいやになったからと修道院に入るのはいかがなものかね。

ブランシュ

世の中を軽蔑しているのではありません。ただ、私はここで生きられないと思うのです。お父様、うるさい音や騒ぎに、私は肉体的に耐えられません。神経の休まる場所へ行かせていただければ、自分になにが出来るのか、分かると思います。

Disc1-Track6

侯爵

日々の試練にあなたが耐えられないかどうか決めるのはあなた自身だ……

《ブランシュは、寝椅子に座っている父の足下に身を投げかける。》

ブランシュ

お父様、お願いですから言い逃れはもうやめてください。お願いですから、私の人生を台無しにしているこのひどい欠点を直す術があると信じさせてください! これが天のご意志だという希望を抱いていなかったら、今、あなたの足下で不名誉を恥じて死にましょう。お父様のおっしゃる通り、試練はまだ終わっていないのかもしれません。

ですが神は私を恨んだりしないでしょう。神が名誉を返してくださるよう、すべてを神に捧げ、すべてを捨て、すべてを諦めましょう。

《侯爵は物思いに耽りながら、自分の膝に突っ伏したブランシュの頭を静かになでる。》

Disc1-Track7

第1幕 第2場前奏曲

Disc1-Track8

コンピエーニュのカルメル修道会の面会所

《数週間後。修道院長とブランシュは、二重格子を隔てて話し合っている。修道院長のクロワッシー夫人は老いた女性で、明らかに体の具合が悪そうだ。》

修道院長

《格子に自分の椅子を近づけようと不器用に試みながら》

地位の特権として、ひじかけ椅子にすわっていると思わないでください。国王の面前で腰をかけることを許された貴族とは違うのです! 私の看病を熱心にしてくれる修道女たちのためにも、ここにゆったりと腰掛けていられたらと思います。ですがずっと昔に忘れてしまった古い習慣を取り戻すのは難しいものです。楽しみであるべきものが私にとっては、辛いけれど必要なこととしか、もう決して感じられません。

ブランシュ

院長様のように、もう元に戻ることがないほど深く解き放たれている自分を感じるのは、さぞかし素晴らしいことでしょう。

修道院長

習慣は一切のものから解き放してくれるものですよ。ですが、修道女にとってそれがなにになりましょう。自分自身から解き放たれる、つまり自己解脱ができないのなら?……

Disc1-Track9

ここの厳しい規則にも、あなたはひるむ様子がありませんね!

ブランシュ

厳しいことに惹かれます。

修道院長

あなたが高潔な魂の持ち主であることは分かります……なぜカルメル修道会を選んだのですか?

ブランシュ

すべてを正直におはなしせよとおっしゃるのですか?

修道院長

そうです。

ブランシュ

それでは申しますが、栄光にみちた生活に惹かれたのです。

修道院長

栄光にみちた生活に、でしょうか、それとも栄光をたやすく、いわば、すぐ手の届くものだという思いこみをあなたに抱かせるような、ある種の生活に惹かれたのでしょうか。

ブランシュ

院長様、そのような計算をしたことは決してありません。

修道院長

もっとも危険な計算には、幻想という名がついています。

ブランシュ

私も幻想を抱くことがあるかもしれません。それを取り除いていただくことこそ、私の切なる願いです。

修道院長

《言葉をかみしめるように》

あなたからそれが取り除かれますように……それはあなた一人でやるべきことです。ここにいる誰もが、自分自身の幻想で手一杯なのですから。

Disc1-Track10

あの修道女たちは何の役に立っているのか、と人々は私たちのことを不思議がります。それも結局、無理からぬことなのです。ここの修道会は苦行したり徳を守るための場所ではありません。ここは祈りの場であり、祈りだけが私たちの存在を正当化するのです。祈りを信じない人は、私たちを詐欺師か、人にたかる存在と見るでしょう。神の信仰が普遍的なものならば、祈りもそうあるべきではありませんか? ですから、どの祈りも、たとえ群を守る牧童の祈りであっても、それは人類の祈りなのです。牧童が気が向いたときに行うことを、ここの修道会では昼夜行わなくてはなりません。カルメル修道会の精神からすれば、同情は禁物なのですが、年老いて病気を患い、終わりをもうすぐ迎える私があなたに同情しても構いますまい。たいへんな試練があなたを待ち受けているのですよ。

ブランシュ

神が力をお与えくだされば構いません。

修道院長

神が試されるのはあなたの力ではなく弱さです……

Disc1-Track11

泣いているのですか?

ブランシュ

悲しいからというよりむしろ、嬉しいから泣いているのです。きついお言葉ですが、もっときつい言葉をかけられたとしても、私の決意を鈍らせることはできないでしょう。ここしか頼るところがないのです。

修道院長

修道会の戒律を頼るべきではありません。戒律が私たちを守ってくれるのではなく、私たちが戒律を守るのです。もう一つ聞きたいのですが、ひょっとして、修道会への入会を許された場合に備えて、カルメル会での修道女名を選んでいますか? きっとまだ全く考えていないと思いますが?

ブランシュ

そんなことはありません。キリストの聖なる臨終のブランシュの名を希望します。

《修道院長はほんのかすかにびくっとした。すぐに平静を取り戻すときっぱり言った。》

修道院長

心安らかにお帰りなさい。

《ブランシュはひざまずいて挨拶すると、出ていった。》

Disc1-Track12

第1幕 第3場前奏曲

修道院内の塔

《ブランシュはとても若い修道女、聖ドゥニのコンスタンスと共に渉外担当修道女から食料品や日用品を受け取りにやってきた。》

Disc1-Track13

コンスタンス

またこのいまいましいソラマメだわ!

ブランシュ

小麦を買い占める人がいて、もうじきパリではパンが手入らなくなるらしいわ……

コンスタンス

あら! 長いこと待たされたアイロンがやってきた。ほら、取っ手がきちんと付け替えられている……これでもう、聖なる御子のシスター・ジャンヌも指をやけどしながら叫ばなくなるでしょうよ。「こんなアイロンではとてもかけられないだ!!」って。あの「だ」を聞く度に、笑い出さないよう、舌をかんでいるの。でもバカにしているわけじゃなくってよ! あの「だ」は私の田舎の、ティリーの村人たちを思い出させてくれるんですもの。ねえ、シスター・ブランシュ、私がここに入る6週間前、その村で兄の結婚を祝ったの。農民たちがみんな集まり、20人の女の子がバイオリンの音に合わせて、兄に花束を一つ持ってきてくれた。盛大なミサとお城での宴会があり、みんなで一日中踊ったの。私はコントルダンスを5回、心から楽しんで踊ったわ。あそこの素朴な人たちに私はとても受けたのよ。陽気で、自分たちと同じぐらい上手に飛び跳ねるって。

Disc1-Track14

ブランシュ

そんな風にしゃべっても恥ずかしくないの、だって院長様が……

コンスタンス

あら、院長様の命を助けるためなら、私のちっぽけでどうでもいい命を喜んで差し上げるわ、そうよ、差し上げるわ……でも59歳となると、亡くなられてもおかしくない年齢じゃないこと?

ブランシュ

死をこわいと思ったことはないの?

コンスタンス

ないと思うわ……いえ、そうね……ずっと昔、それがどんなものか知らなかった頃は。

ブランシュ

その後は……

コンスタンス

ああ、人生はとても愉快なことにすぐ気づいたの! だから死もそうに違いないと思って……

ブランシュ

今は?

コンスタンス

今は死についてよく分からなくなってしまったけれど、人生は相変わらず愉快ね。言いつけられたことは、誠心誠意務めているわ。でも言いつけられること自体が愉快なんですもの……神に仕えることが愉快だからといって非難されるべきかしら?

ブランシュ

あまり楽しそうにしていると、神様がうんざりなさると心配にならない?

《シスター・コンスタンスは言葉を失ってブランシュを見つめた。子どもっぽい顔がゆがむと苦しそうな表情になった。》

コンスタンス

シスター・ブランシュ、もうしわけないけれど、あなたがわざと私に意地悪を言ったのだと思ってしまったわ。

ブランシュ

そうなのよ……あなたがうらやましくて……

コンスタンス

私がうらやましい! そんな。これまで聞いたなかで、もっとも奇妙な話だわ。院長様の死をあんなにも軽々しく喋った私はむち打たれても当然なのに!

Disc1-Track15

シスター・ブランシュ、先ほどあんなに軽はずみな発言をした償いをするお手伝いをしてくださらないかしら。ひざまずいて、院長様のために私たち二人の哀れな命を捧げましょうよ。

ブランシュ

子どもっぽいわ……

コンスタンス

そんなことないわよ。シスター・ブランシュ、素晴らしい思いつきだと思うんだけれど。

ブランシュ

冗談を言っているのね。

コンスタンス

突然ひらめいたの。全然悪いことではないと思うわ。昔から若死にしたかったし。

ブランシュ

この茶番劇の中で私はなにを演じればいいの?

コンスタンス

初めてお会いしたとき、私は願いが聞き届けられたことを悟ったの。

ブランシュ

願いって?

コンスタンス

それは……

ブランシュ

その滑稽なアイロンを置いて、答えてくださいな。

《コンスタンスは言われたとおり、アイロンをテーブルに置く。》

コンスタンス

それは……年を取りたくないという私の願いを神が聞き届けてくださり、私たち二人は一緒に同じ日に召されるということを感じたの。どこで、どんな風に、というようなことは分からなかったし、今でも分からないけれど……

ブランシュ

なんて下らないばかげた考えなんでしょう! あなたの命で、他のどんな命であろうと、贖えると考えるなんて恥ずかしくないの? あなたは悪魔のようにうぬぼれているわ……あなたは……あなたは……もうやめて……

コンスタンス

あなたを傷つけるつもりじゃなかった。

Disc1-Track16

第1幕 第4場前奏曲

医務室の独居房

《託身のマザー・マリーが修道院長のベッドの傍らに付き添っている。》

Disc1-Track17

修道院長

どうかこのクッションを起こしてください……ジャヴリノさんは、私がひじかけ椅子に座ることを許してくださるでしょうか? まるで水に溺れて救い出されたばかりの人のように横たわっている姿を、修道女たちに見せるのは非常に辛いことです。頭はとてもはっきりしているというのに。誰もごまかそうとは思っていませんよ。でも勇気が情けないぐらい欠けているとき、せめて平静を装わなくては。

マザー・マリー

今晩はご不安が収まったものと思っておりましたのに。

修道院長

ひとときの魂の安らぎにすぎなかったのです。ですが神に感謝しなくては! 死に逝く自分の姿を忘れさせてくれたのですから。「死に逝く自分の姿」ともったいぶったような言い方をしたのは……ほんとうに死に逝く自分の姿を見ているからなのです。それ以外、なにも目に入らない。私は孤独です。どうしようもなく孤独で、なんの慰めもありません。正直に話してください。ジャヴリノさんは、私があと、どのくらい生きられるとおっしゃっていますか?

《マザー・マリーはベッドの枕元にひざまずき、修道院長の唇にそっと自分の十字架を押し当てた。》

マザー・マリー

これまで診た患者の中で、もっとも頑丈な体質をお持ちだとおっしゃっています。あなたが長い間苦しまなくてはならないのではないかとおそれていらっしゃるのです。ですが神は……

修道院長

神は自ら影をお作りになった……ああ、30年間修道女として暮らしてきて、12年間修道院長を務めました。死について瞑想しない時はなかったのに、それが今、なんの役にも立たない! ……

Disc1-Track18

剛毅のブランシュはなかなかやってこないですね! 昨日の話し合いの後もまだ、自分で選んだ名前にこだわっているのでしょうか?

マザー・マリー

ええ。あなたのお気に触りさえしなければ、キリストの聖なる臨終のシスター・ブランシュの名をいつまでも希望しています。彼女の選択にひどく動揺されているようですね。

修道院長

かつての私の修道女名でしたから。当時、修道院長のアルヌー夫人は80歳でした。院長からこう言われたものです。「ご自分に力があるか、考えてみてください。ゲッセマネに入る者はもうそこから出られません。あなたは生涯、聖なる臨終の虜でいられる勇気を持っていると感じますか?」……

キリストの聖なる臨終のシスター・ブランシュをここに入れたのは私です。他のどの修道女よりも彼女のことが気がかりです。あの娘をあなたに委ねようかと思いましたが、考えなおしました。神がそうお望みになるなら、これが修道院長として、私の最後の務めとなるでしょう。マザー・マリー……

マザー・マリー

院長様?

修道院長

従順の名において、あなたに剛毅のブランシュを託します。神の御前で彼女のために私の代わりを務めてください。

マザー・マリー

分かりました。

修道院長

毅然とした判断と性格が必要となるでしょう。それはまさしく彼女に欠けていて、しかもあなたが持ち合わせているものです。

マザー・マリー

ほんとうにそうです。いつものように、お見通しでいらっしゃる。

《扉を叩く音。》

修道院長

やってきた。どうか中へ入れてください。

《マザー・マリーは戸を開けると、ブランシュを招き入れ、自分は出ていく。ブランシュはベッドの傍らにひざまずく。》

Disc1-Track19

お立ちなさい。いろいろなことをお話する心づもりだったのですが、いましがたの会話でとても疲れてしまいました。この修道会にもっとも新しく入った修道女として、あなたのことは一番心にかけています。ええ、どの修道女よりも心にかけているのですよ。まるで老いてから出来た子どものように。誰よりも危なっかしくてはらはらします。あなたを危険から守るためなら、私の哀れな命を喜んで捧げたでしょう。ええ、そうですとも、捧げたでしょう。いまではもう、私には死しか捧げるものがありません。とても哀れな死しか……

《ブランシュは再びひざまずくと、泣きじゃくる。修道院長は彼女の頭に手をやる。》

Disc1-Track20

神は聖者や英雄、殉教者を誇らしくお思いです。神はまた、貧者のことも誇らしく思ってくださいます。

ブランシュ

私は貧しさを恐れません。

修道院長

ああ、貧しさにもいろいろあるのですよ。もっとも惨めな貧しさに、あなたは浸ることになるでしょう。なにが起きようとも、素直さを忘れないでください。神の手の中でいつまでも、従順で優しい存在であり続けてください! 聖者たちは、誘惑とかたくなに闘うことも、自分自身に反発することもありませんでした。反発は常に悪魔のものです。そしてくれぐれも自分のことを卑下しないでください。神はあなたの名誉を引き受けられました。その方が、あなた自身で守るよりもずっと安全なのです。さあ、今度こそちゃんとお立ちなさい。神の前で、あなたを祝福します。愛しい子どもよ……

《ブランシュは部屋を出る。託身のマザー・マリーが医者と、十字架のシスター・アンヌを連れて戻ってくる。》

Disc1-Track21

ジャヴリノさん、あの薬をもう一度飲ませてください。

ジャヴリノ

お体がもう耐えられますまい。

修道院長

ジャヴリノさん、院長が修道院の人々にお別れの挨拶をしなくてはならないのが慣習であることはご存じでしょう。マザー・マリー、ジャヴリノさんを説得してください。あのお薬でも他の薬でもなんでもよいのです。ああ、ご覧なさい。修道女たちにこれからこんな顔を見せなくてはならないのでしょうか?

マザー・マリー

院長様、私たちのことはもう心配なさらないでください。神のことだけをお考えになってください。

修道院長

哀れな私をこんな時に神のことを考えてどうなるというのです? 神の方にこそ、私のことを考えて欲しいわ!

マザー・マリー

《ほとんどとがめるように》

院長様、うわごとをおっしゃっておいでですね。

《修道院長の頭ががくんと枕に落ち、すぐにぜいぜいあえぎ始めた。》

マザー・マリー

《十字架のシスター・アンヌに向かって》

その窓をぴったり閉めておしまいなさい。院長様はご自分の言葉に責任が持てる状態ではありません。でも、誰にも聞かれない方がいいでしょう……

《シスター・アンヌ、気を失いそうな素振りを見せる。》

ほらほら! 十字架のシスター・アンヌ、女々しく気絶なんかしないでください。ひざまずいて祈りなさい! 気付け薬よりも効果がありますよ!

《マザー・マリーが話している間、修道院長が上体を起こし、ベッドにほぼ座った状態になった。一点を凝視し、話し終える度に下顎ががくっと落ちる。》

Disc1-Track22

修道院長

託身のマザー・マリー! マザー・マリー……

マザー・マリー

院長様?

修道院長

私たちの礼拝堂が荒らされ、空っぽになった光景をいま見ました。祭壇はまっぷたつに割れ、床にはわらと血がまき散らされている……おお! 神は私たちを守ってくださらない! 神は私たちを見捨てた!

マザー・マリー

院長様はご自分の舌を押さえることがお出来にならないでしょうが、どうかなにもおっしゃらないでください、そのような……

修道院長

なにも言わない……なにも言わない……私がなにを言おうと、構わない! 舌も顔も、もう自分の思い通りにならない。

《ベッドの上で起きあがろうとする》

まるでロウの仮面のように、不安が顔に貼り付いている……ああ、この仮面を爪ではがすことができたなら!

《修道院長は再び枕に沈み込む。》

マザー・マリー

《十字架のシスター・アンヌに向かって》

院長様には今日お会いになれませんと他の修道女に知らせてください。10時には、いつものように休憩します。

《十字架のシスター・アンヌが出ていく。すると、なにもかも聞いていた修道院長が起きあがる。》

修道院長

託身のマザー・マリー、尊ぶべき服従の名のもとに、あなたに命じます……

《疲れ果てて修道院長は倒れ込み、またぜいぜい言い始める。扉かそっと開くとブランシュが夢遊病者のような足取りで入ってくる。修道院長はブランシュに気づき、そばへ来て欲しいそぶりをする。ブランシュは凍り付いたように立ちすくんでいる。》

Disc1-Track23

マザー・マリー

院長様は、あなたがベッドのそばに来ることを望んでおいでです。

《ブランシュはふらふらとベッドに近づくと、ひざまずいた。修道院長はブランシュの額に手をあてた。》

修道院長

ブランシュ……

《修道院長はブランシュになにか言いかけ、突然せき込む。》

マザー・マリー

とんでもないことです……こんなことが許されてはなりません……

修道院長

どうかお許しを……死……恐れ……死への恐れ。

《修道院長は倒れ、亡くなる。》

ブランシュ

院長様は望んでおられます……院長様は望んでおられました……きっとお望みになられたのでしょう……

《ブランシュは泣きじゃくりながら膝をがっくりつくとベッドに顔を突っ伏した。》

Disc1-Track24

第2幕第2幕 第1場

カルメル会の礼拝堂

《亡くなった修道院長の棺は蓋を開けたまま、礼拝堂中央に置かれている。今は夜。礼拝堂を照らすのは、棺の周りに置かれた6本の大きなロウソクのみ、ブランシュと聖ドゥニのコンスタンスは亡骸の番をしている。》

コンスタンス

そのお方は、ラザロの墓より復活を成されました。

ブランシュ

主よ、あなたはその者に安息と慈悲の御心をお与えください。

コンスタンス

そのお方は生ける人と死せる人とを、そして炎を持って永久の時をお裁きになるために来られたのです。

ブランシュ

主よ、あなたはその者に安息と、

コンスタンス

慈悲の御心をお与えください。

《時計が鳴った。コンスタンスは立ち上がると交代の修道女を呼びに行った。ブランシュは一人残り、祈ろうとしたが、遺体から目をそらすことが出来ない。ブランシュは立ち上がると戸口へ向かった。扉が開き、マザー・マリーが現れた。》

Disc1-Track25

マザー・マリー

なにをしているのです? 当番ではないのですか?

ブランシュ

その……あの……もう時間は過ぎました。

マザー・マリー

なにが言いたいのですか? 交代の人は来ているのですか?

ブランシュ

つまりその……シスター・コンスタンスが呼びに行っています……ですから……

マザー・マリー

ですからあなたは怖くなり、そして……

ブランシュ

戸口まで行っても構わないと思ったものですから。

《ブランシュは棺のそばへ戻るそぶりを見せる。》

マザー・マリー

おやめなさい! もとの場所に戻るのは……任務をまっとうできなかったことは事実なのですから、もう考えないことです。顔色が悪いですね! 夜は冷え込みますから、あなたが震えているのは怖いからではなく、寒さからなのでしょう。あなたの独居房まで一緒に行ってあげます。ちょっとしたことにいつまでもくよくよしないで……横になり、十字を切り、お休みなさい。それ以外の祈りはすべて免除します。明日になったら、自分の罪に恥じらい、苦しむでしょう。その時初めて、これ以上罪を重ねることなく神に許しを請うことが出来るのです。

《マザー・マリーはブランシュの肩に手を置くと、戸口へ誘った。》

Disc1-Track26

第2幕 第1幕間修道院の庭

《ブランシュとコンスタンスは、故クロワッシー修道院長の墓に飾る花の十字架を作り終えたところだ。》

コンスタンス

シスター・ブランシュ、この十字架は大きすぎる気がするわ。かわいそうな院長様のお墓はあんなに小さいんですもの!

ブランシュ

残ったお花はどうしましょう?

コンスタンス

新しい修道院長様に花束を作って差し上げましょうよ。

ブランシュ

託身のマザー・マリーはお花がお好きかしら?

コンスタンス

ああ! そうであって欲しいわ!

ブランシュ

お花がお好きかどうかということ?

コンスタンス

シスター・ブランシュ、そうじゃなくて、あの方が修道院長に選ばれて欲しいということよ。

ブランシュ

神があなたの願いを聞き届けてくださると今もお思いなの?

コンスタンス

そうなるかもしれないじゃない? 私たちが偶然と呼ぶものは神の必然なのかもしれなくてよ。

Disc1-Track27

院長様が亡くなった時のご様子を思い出してごらんなさい、シスター・ブランシュ! 院長様があれほど苦しんでお亡くなりになり、あれほど後味の悪い亡くなり方をされるとは、誰が予想したでしょう。! まるで神が死を与える相手をお間違えになったようだわ。ちょうど、別な人の洋服と取り違えてしまったみたいに。そうよ、あれは他の人の死だったに違いないわ。院長様には小さすぎる死だったのよ。だから袖を通すことさえできなかった……

ブランシュ

他の人の死とはどういう意味なの、シスター・コンスタンス?

コンスタンス

その人は死を迎えた時、とてもやすやすと迎えることが出来、死を心地よく感じて驚くでしょうよ。人はそれぞれが自分の死を迎えるのではなく、互いのために死を迎えるの。だから他の人の代わりに亡くなる場合だってあるんじゃないかしら?

Disc2-Track1

第2幕 第2場修道院修士会室

《新しい修道院長を迎え、服従の儀式のために修道女たちが集まっている。正面の壁には大きくて立派な十字架が飾られている。十字架の下に修道院長の椅子が置かれている。両壁沿いのベンチには修道女たちが座っている。服従の儀式が終わろうとしている。》

新修道院長

もう一つみなさんに申し上げたいのは、その存在が私たちにもっとも必要な時に、前の院長様がお亡くなりになったということです。平和で穏やかな日々は過ぎ去ったようです。今はもう、私たちとて決して悪に対して安全でいられません。常に神の手の中にいることを、のんきに忘れ去ることが出来た時代は終わりました。これからどんな時代を生きることになるのかは分かりません。ただ、天の神がささやかな徳をお与えくださいますように、金持ちや権力者が軽蔑しがちな徳である、熱意、忍耐、協調精神をお与えくださいますようにと願います。私たちのようなつましい女性にこそ、このような徳は似合うのです。なぜなら勇気にもいろいろあり、つましい身分の者が世の王侯貴族と同じ勇気を持っていても生き延びられないからです。主人の徳の幾つかは、召使いにとってなんの役にも立たないものです。私たちが食べるキャベツ添えのウサギ料理に、タイムやマヨラナの香辛料を効かせても合わないように、そうした徳は召使いに不釣り合いなものなのです。繰り返しますが、私たちは、神に祈りを捧げるため集まったつましい女性です。祈りから気がそれてしまう一切のことに用心しましょう。殉教も用心しなくてはなりません。祈りは義務であり、殉教は褒美です。偉大な王が宮廷の人々の目前で、自分と一緒に女王然と王座に座るよう下女を手招きしたら、下女はまず自分の耳や目を疑い、家具を磨き続けた方がいいのです。つい癖で、ざっくばらんにお話してしまいました。託身のマザー・マリー、どうか私の言葉をうまく締めくくってください……

Disc2-Track2

マザー・マリー

院長様がおっしゃったのは、私たちの第一の務めは祈りだということです。ですから口で言うだけでなく、心から院長様のご意志に沿うようにいたしましょう。

《マザー・マリーが合図すると、カルメル会修道女たちがひざまずく》

マザー・マリー

めでたし、マリアよ

カルメル会修道女たち

恵みに満ちたるもの

マザー・マリー、カルメル会修道女たち

神はあなたとともにあり、幸いは女のあなたと……。

カルメル会修道女たち

そして幸いは、あなたの御胎からお生まれになった

マザー・マリー、カルメル会修道女たち

イエスに。

新修道院長

聖なるマリアよ。

カルメル会修道女たち

神の御母。

新修道院長、カルメル会修道女たち

罪深き私たちのためにお祈りください。

カルメル会修道女たち

今もそして私たちの死の時にも

新修道院長、マザー・マリー、カルメル会修道女たち

アーメン。

《カルメル会修道女たちは立ち上がるとゆっくり部屋から出ていく。》

Disc2-Track3

第2幕 第2幕間修道院の一室

《呼び鈴が激しく鳴る。修道院長とマザー・マリーがあわただしく入ってくる。コンスタンスも別なところから姿を現す。》

新修道院長

何事です?

コンスタンス

馬に乗った男の方が小門にいらして、院長様に面会を申し込まれています。

新修道院長

どの門ですか?

コンスタンス

小道の門です。

新修道院長

こっそりと訪れてきているのですから、敵ではありえない。マザー、見てきてください。

《マザー・マリーとコンスタンスは出ていく。修道院長は平然としているようだが、唇がかすかに震えている。マザー・マリーが急ぎ足で戻ってくる。》

マザー・マリー

院長様、いらしたのはド・ラ・フォルス氏で、外国へ発つ前に妹への面会を希望されています。

新修道院長

ブランシュ・ド・ラ・フォルスを呼びにやりなさい。規則違反ですがやむをえないでしょう。

《出ていこうとするマザー・マリーを呼び止める。》

二人の会見に同席してもらえますか。

マザー・マリー

院長様がご許可くださいますならば……

新修道院長

あなた以外の人ではだめなのです。

《マザー・マリーは急ぎ足で出ていく。》

Disc2-Track4

第2幕 第3場前奏曲

面会室

《ブランシュは顔を露わにしている。託身のマザー・マリーは顔をヴェールで覆い、目につかない場所で面会に立ち会っている。》

Disc2-Track5

騎士

もう20分も、目を伏せたきり、ほとんど答えない。なぜだ? それが兄を迎える態度なのか?

ブランシュ

お兄さまに不愉快な思いをさせようなど、思っていないことは神がご存じです。

騎士

まわりくどいことはやめて単刀直入に言おう。父上は、ここがもう、あなたにとって安全な場所ではないと判断している。

ブランシュ

そうかもしれませんが、ここにいると安心するのです。それで十分です。

騎士

ずいぶん感じが変わってしまったな。今のあなたは、どことなく無理をしているようだ。

ブランシュ

私が無理をしているように見えるのは、不器用なためにまだ慣れないからです。解放された幸せな生活にとまどっているのです。

騎士

幸せかも知れないが、解放されてはいないな。本性を乗り越えることは、あなたの力の及ぶところではない。

ブランシュ

あら! カルメル会修道女の生活はそんなに本性に適っているように見えます?

Disc2-Track6

騎士

今のような時代では、かつて誰からもうらやましがられた女性の多くが、あなたと立場を交換したいと思っていることだろう。ブランシュ、私の言い方はきついかも知れない。それは、召使いに囲まれてひとりぼっちの父上の姿が思い浮かんでしまうからだ。

ブランシュ

私がここにとどまっているのは恐怖心からだと思っていらっしゃるのですか?

騎士

恐怖への恐怖心というべきだろう。恐怖心に優劣はない。どれも恐怖心であることには変わりない。死の危険に身をさらすように、恐怖の危険に身をさらすことを覚えなくては。それこそ本物の勇気だ。

ブランシュ

ここではもう、私は全能なる神のちっぽけで哀れな生贄に過ぎません。

騎士

ブランシュ、先ほど私が入ってきた時、あなたは今にも気絶しそうだった。粗末なオイルランプの灯りに照らされながら、私たちの子供時代がすべて、一瞬のうちに蘇った気がした。今、ひどい言葉を投げ合ってしまったのも、私たちのぎこちなさのせいだろう。それとも、私の小さなウサギは変わってしまったのだろうか?

ブランシュ

お兄さまはなぜ、私のなかに疑いという毒を植え付けようとされるのですか? この毒のせいで私は死にかけました。確かに私は別人に生まれ変わったのです。

騎士

もうなにも怖くないのか?

ブランシュ

ええ。なにからも、傷つけられることはありません。

騎士

かくなる上は、さらばだ、かわいい妹よ。

《騎士は部屋を出ていこうとする。それを見てブランシュは急に心細くなり、格子を両手でつかむ。》

Disc2-Track7

ブランシュ

お兄さま! 腹を立てたままで行ってしまわないでください! ああ! お兄さまはずっと私に同情し続けていらしたから、同情する代わりにほんの少しでも、私を認めてくださることがなかなかおできにならないのです。どんなお友達に対してもお出来になるでしょうに。

騎士

ブランシュ、今度はあなたがずいぶんきついことを言うんだな。

ブランシュ

お兄さまのことは心から愛しています。ですが私はもう小さなウサギではありません。あなたのために苦しみを背負う、カルメル会の修道女なのです。どうか私のことは戦友とみなしてください。私たちはこれから各々、それぞれのやり方で戦っていくでしょう。私の戦いもお兄さまのと同じように、危険や罠に満ちたものなのです。

《騎士は形容しがたいまなざしでブランシュをしばらくじっと見つめると、出ていく。ブランシュは倒れまいとして格子にしがみつく。託身のマザー・マリーが進み出る。》

Disc2-Track8

マザー・マリー

シスター・ブランシュ、しっかりなさい。

ブランシュ

ああマザー、嘘をついてしまいました。自分がどんな人間か承知しているはずなのに。でも、あの人たちから憐れみを受け続けて、精根尽き果ててしまったのです! 神よお許しください! もう優しくされるのはうんざりです。あの人たちにとって、私はいつまでもただの子どもなのでしょうか?

マザー・マリー

さあ、もう行きましょう。

ブランシュ

私の高慢は罰せられるでしょう。

マザー・マリー

高慢に勝つ方法はただ一つ、高慢よりも高いところに昇ることです。

《前かがみになっていたブランシュのウエストを支えると》

誇り高くありなさい。

《二人は部屋を出る。》

Disc2-Track9

第2幕 第4場前奏曲

カルメル会の聖具室

《修道女に取り囲まれた司祭が祭服を戸棚にしまいながら、いとまごいをしている。》

Disc2-Track10

司祭

みなさん、これから申し上げることは、みなさんの何人かがもうご存じのことです。私は解任され、追放されました。先ほどのミサが最後のミサです。教会は空っぽとなりました。初期キリスト教会の教父たちと同じ道を今日から私は歩むでしょう。今日はカルメル会にとって偉大な日です。さようなら。みなさんを祝福します。一緒に歌いましょう。

《修道女全員、ひざまずく。》

司祭

乙女マリアよりお生まれになった真の御体よ、めでたし。

カルメル会修道女たち

人のために、十字架につけられ犠牲となられました。

司祭

その脇腹を刺し抜かれ、水と血があふれたのです。

カルメル会修道女

死の審判に際し、私たちのために、先に味わわれました。

司祭

おお、慈悲深きお方!

カルメル会修道女

おお、敬虔なるお方!

司祭

おお、マリアの御子、イエスよ、アーメン。

《修道女たちは立ち上がる。ブランシュはいつの間にか司祭の隣にいる。》

Disc2-Track11

ブランシュ

これからどうなさるのですか?

司祭

今の瞬間もこれからも、追放者として生き続けるだけです。

ブランシュ

《恐怖におののきながら》

でも、噂が真実ならば、殺されますわ、身分が知れた途端。

司祭

そうならないかもしれないじゃありませんか。

ブランシュ

変装なさるのですか?

司祭

ええ。そのような命を受けています。シスター・ブランシュ、あなたの想像力はいつも先走りしすぎますよ。どうか、怖がらないでください。修道院の近くにとどまりますから。

《司祭は戸口でブランシュを祝福するしぐさをする。》

出来るだけ頻繁に立ち寄るようにしましょう。

《司祭は立ち去った。マザー・マリーは落ち着いて大扉の重いかんぬきをかける。》

コンスタンス

キリスト教国で司祭がこんな風に迫害されるなんて信じられる? フランス人は卑怯者になりさがってしまったのかしら?

シスター・マチルド

みんな怖いのよ。誰もが怖いわ。互いに恐怖をまき散らしている。ペストやコレラが流行ったときのようにね。

ブランシュ

《心ならずも喋っているように、抑揚のない声で》

恐怖は確かに病気の一つかも知れないわ。

コンスタンス

司祭様たちの味方をしてくれる、良きフランス人はいないの?

新修道院長

司祭が足りなくなると殉教者が溢れかえり、こうして神の恵みはバランスが取れるのです。

マザー・マリー

《情熱を抑えようとするあまり、強い口調で》

聖霊が院長様の口を借りてお話しになったような気がします。フランスの司祭たちのために、カルメル会修道女は命を捧げるまでです。

新修道院長

私の言葉を聞き違えたか、少なくとも誤解なさいましたね。私たちのつつましい名前が殉教者として唱えられるか。どうかは、私たちが決めることではありません。

《修道院長はマザー・ジャンヌと共に退出する。修道女たちは皆、言葉を失ってマザー・マリーを見つめる。塔の鐘が激しく鳴る。》

Disc2-Track12

コンスタンス

鐘が鳴っている!

シスター・マチルド

洗濯場の戸口をすぐ見に行かなくては。

《司祭が現れる。》

群衆

《通りで》

わあ!

司祭

巡回兵士と群衆の間に挟まれ、ここに逃げ戻るしか手だてがなかったのです。

コンスタンス

私たちと一緒にとどまってください。

司祭

それではあなた方を危険にさらすばかりです。ここにはいられません。人々が市役所広場に集結したら、通りは空くでしょう。

群衆

わあ!

コンスタンス

お聞きなさい!

シスター・マチルド

お聞きなさい!

カルメル会修道女全員

彼らがやってきた!

司祭

長居しすぎたようです。ここで私が捕まったら、あなた方はいったいどうなるでしょう?

《司祭は修道女たちを祝福すると姿を消す。》

群衆

扉を開けろ! 扉を開けろ!

《修道女たちはマザー・マリー以外、みんな隅で肩を寄せ合う。》

カルメル会修道女たち

開けないで! 開けないで!

《扉をどんどん叩く音。》

群衆

扉を開けろ! 扉を開けろ!

カルメル会修道女たち

開けないで! 開けないで!

マザー・マリー

《コンスタンスに》

開けてきなさい。

《しっかりした足取りで、コンスタンスはかんぬきを開けに行く。4人の人民委員が入ってくる。2人は扉付近にとどまる。群衆は、長い槍を持った番兵に押しとどめられている。》

Disc2-Track13

第1の人民委員

修道女たちはどこだ?

マザー・マリー

あそこにいます。

第1の人民委員

我々の任務は、修道女たちに強制立ち退き令を布告することだ。

マザー・マリー

どうぞお好きなように。

第2の人民委員

《読み上げる》

「かくして、立法議会は1792年8月17日に以下の通り、決定した。来る10月1日に、現在修道院として使用されている建物はすべて、修道女および修道士を立ち退かせ、行政当局の申し出により、売却されるものとする。」

第1の人民委員

異議申し立てはあるかな?

マザー・マリー

どうして申し立てることが出来ましょう。なにも持たない私たちに? ですが、私たちは服を手に入れなくてはなりません。この格好が禁じられるのでしたら。

第1の人民委員

いいだろう!

《不満げに》

あなた方は、いそいそとそのぼろを脱いで、みんなと同じ格好をするんだな?

マザー・マリー

制服を脱いでも兵士は兵士です。どんな格好をしていようと、私たちはいつまでも下婢なのです。

第1の人民委員

民衆はそんなものを必要としていない。

マザー・マリー

ですが殉教者は大いに必要でしょう。私たちならばその役目を引き受けられます。

第1の人民委員

こんな時勢では、死ぬなんて大したことじゃない。

マザー・マリー

生の価値がばかばかしいほどに下がり、あなた方革命政府の紙幣よりも安っぽいものになった今、生きるなんて大したことではありません。

第1の人民委員

私以外の人が聞いたら高くつく言葉だぞ。

《マザー・マリーだけに聞こえるように》

血に飢えた輩の同類だとお思いか? 私はシェルの小教区で聖具室係を務めていた男。司祭代理の領主とは乳兄弟の仲だった。でも今はオオカミどもと一緒に吠えていなければいかんのだ!

《平静さを失わないマザー・マリーを前に、人民委員は落ち着かない。》

マザー・マリー

あなたが善意である証拠をお願いすることをお許しください。

第1の人民委員

他の役人と巡回兵たちをここから連れ出そう。夜まで残るのは職人たちだけだ。鍛冶屋のブランカールには気をつけろ。密告者だからな。

《人民委員たちと群衆は立ち去る。マザー・マリーは大扉を閉める。修道女たちは戸惑い、おろおろするばかり。何人かは一心に祈っている。ブランシュは傷ついた哀れな小鳥のごとく、小さな腰掛けにうずくまっている。マザー・ジャンヌが塀の小さな戸から入ってくる。》

Disc2-Track14

マザー・ジャンヌ

みなさん、院長様はまもなくお別れの挨拶にやってきます。院長様はパリへ行かなくてはなりません。

《マザー・ジャンヌはシスター・ブランシュに憐れみのこもった一瞥をやると戸棚の一つから小さなキリスト像を出し、おもちゃを与えるかのようにブランシュに差し出した。》

シスター・ブランシュ、ご存じのようにクリスマスの夜、私たちはこの小さな栄光の王を持ってすべての独房を回ります。この像があなたに勇気を与えますように。

ブランシュ

《像を腕に抱きながら》

なんて小さくて、か弱いんでしょう!

マザー・マリー

いいえ! 小さいけれど、とても強いのです!

群衆

《表の通りで》

いいぞ! いいぞ! いいぞ!

ブランシュ

まあ!

《ブランシュが思わず手を離したので、像は石の床に落ち、頭が砕け散る。》

ブランシュ

《恐ろしい罪を犯した者のようにぞっとした表情で》

小さな王が死んでしまった! もう神の子羊しか私たちには残されていません。

群衆

いいぞ! いいぞ!

Disc2-Track15

第3幕第3幕 第1場

礼拝堂

《略奪されて空っぽになった礼拝堂に修道女たちは集まっている。辺りには藁や壁の一部が散乱し、聖歌隊席の格子が一部外れている。灯りは数本のロウソクのみ。一人の修道女が戸口で見張りをしている。司祭の粗末な平服も靴も泥だらけだ。片方の袖は破れ、だらんとぶら下がっている。毅然としたマザー・マリーは修道女たちに囲まれている。コンスタンスとブランシュは肩を並べている。シスター・マチルドが一人の修道女と少し離れたところにたたずんでいる。》

マザー・マリー

お話しください、司祭様。修道女たちはこれから自分たちが行おうとしている誓約に対して心構えがとうに出来ています。

司祭

これは私の務めというわけではありません。ですから、院長様が召還されていらっしゃらない以上、あなたが話されるのが適当だと思います。

マザー・マリー

みなさん、私が提案するのは、みなで殉教の誓願をし、カルメル会の存続と祖国の救済をお願いすることです。

《修道女たちは顔を見合わせる。》

神のおかげでこのことを思いついた私とおなじくらい、あなた方が平静に私の提案を受け止めてくださって嬉しく思います。私たちの哀れな生を差し出すからと言って、その価値について思い上がってはなりません。

マザー・ジャンヌ

正確には、なにを私たちは誓うのでしょう? こうした特別な誓願の欠点は、人々の心をばらばらにし、信仰心を対立させてしまうことです。

マザー・マリー

だからこそ、このような誓願の原理と妥当性を全員が納得する必要があると常々思ってきました。たった一人でも反対があれば私は即座に締めましょう。秘密投票を提案します。司祭様に一人一人の答えを聞いていただくのです。誰がなにを答えたかは司祭様の胸の内です。マザー、このようなやり方でしたらご満足いただけますか?

マザー・ジャンヌ

少なくとも、安心します。

司祭

一人ずつ順に、祭壇の後ろに来てくださればよろしい。

シスター・マチルド

《シスター・ブランシュを指しながら、別な修道女に》

一人反対する人がいることに賭けてもいいわ。

《修道女たちは次々と祭壇の後ろへ行き、すぐに戻ってくる。ブランシュの番になった。ブランシュは取り乱した様子で戻ってくる。ブランシュをじっと見つめるコンスタンス。司祭はマザー・マリーに近づくと、低い声で何言かしゃべった。》

Disc2-Track16

マザー・マリー

一人反対する者がいました。それで十分です。

シスター・マチルド

《隣の修道女に向かって》

誰だか分かるわよ……

コンスタンス

私よ!

《一同唖然とする。ブランシュは頭を手に抱え、泣き始める。》

私が真実を言ったことは司祭様がご存じです……でも……でも……今ここで、あなた方全員に賛同することにします、そして……私……私、お願いします……この誓願を私に言わせてください……神の名にかけて、お願いします。

司祭

私が許しましょう。みなさんのもとへお戻りなさい。二人ずつ、私のもとへいらっしゃい。

《司祭は祭服を着た。》

聖具係のシスター、福音書を開き、祈構台に載せてください。若い人順に行きましょう。シスター・ブランシュとシスター・コンスタンス、どうぞ。

《ブランシュとコンスタンスは肩を並べてひざまずき、神に命を捧げた。他の修道女たちは列を作ろうと、右往左往する。混乱に乗じてブランシュは逃げ出した。》

Disc2-Track17

第3幕 第1幕間修道院の前の通り

《カルメル会修道女たちは新修道院長を先頭に、市の役人と向き合っている。修道女たちは平服を着ており、身の回り品をまとめた小さな包みを手に持っている。》

第1の役人

市民諸君、みなさんが規律を守り、市民らしい振る舞いをしたことに敬意を表する。もっとも、国家が今後みなさんから目を離さないことをここに告げておく。集団生活をしないこと、共和国の敵と通じないこと、共和国への宣誓を拒否した司祭とも、法王や暴君どもの手先とも関係しないこと。10分後に一人ずつ、事務所に身分証明書を取りに来るように。これによって、法の監視のもとで、自由の恩恵を新たに受けることができるようになるであろう。

《役人たちは出ていく。新修道院長はカルメル会修道女たちを引き留める。》

Disc2-Track18

新修道院長

シスター・ジェラルド、司祭様になにがなんでもご連絡をしなくては。今日、ミサをあげてくださる予定でしたが、このような状況では司祭様にも私たちにも危険すぎます。そうではありませんか、マザー・マリー?

《シスター・ジェラルド、立ち去る。》

マザー・マリー

私が信ずべき、あるいは信じざるべきことに関しては、今後すべて院長様にお任せいたします。あのような振る舞いをしたことが誤りだったにせよ、やってしまったことはやってしまったことです。このような用心と、私たちの誓願の真髄は相容れないのではないですか?

《マザー・マリー、立ち去る。》

修道院長

《修道女たちに向かって》

あなた方一人一人は神に対して誓願を果たす責任を負っているかも知れませんが、あなた方全員の責任は私が負っているのです。どのように振る舞うべきなのか分かるぐらい、私は歳を取っています。

Disc2-Track19

第3幕 第2場前奏曲

ド・ラ・フォルス侯爵の書斎

《書斎はなにもかも略奪され、家具はすべて壊されている。大きな暖炉の炉床に背の低いストーブが置かれ、粗末な土鍋が載せてある。部屋の真ん中に折り畳み式のベッドが一台。粗末な身なりをしたブランシュが水の番をしている。平服を着たマザー・マリーが突然、中央の戸口から入ってくる。》

Disc2-Track20

ブランシュ

あなたですか……

マザー・マリー

そうです。迎えに来ました。時がやってきたのです。

ブランシュ

《おろおろしながら》

今はまだ、あなた方についていくことはできません……ですが、もう少ししたら……多分。

マザー・マリー

いいえ、もう少ししたらではなく、今すぐにです。数日後にはもう手遅れになってしまう。

ブランシュ

なにがですか?

マザー・マリー

あなたの救済が、です。

ブランシュ

私の救済……あそこで私の安全が守られるというのですか?

マザー・マリー

ここよりも危険は少ないでしょう。ブランシュ……

ブランシュ

あなたの言葉は信じられません。こんな時代に、自分で身を守る以外、なにができましょう? ここなら、誰も私を探そうなどと思わないでしょう。死はもっと高いところしか狙わないのですから……マザー・マリー、私はすっかりくたびれてしまいました! ……シチューが焦げてしまう! あなたのせいですわ。ああ! 神よ! これからいったいどうなるんでしょう?

《ブランシュは泣きながら火の前でひざまずき、鍋の蓋を取った。マザー・マリーもひざまずき、急いで別な鍋にシチューを移した。》

マザー・マリー

大丈夫ですよ、ブランシュ、もうちゃんとしましたから。なぜ泣いているのです?

ブランシュ

あなたが親切だからです。でも、泣いていること自体恥ずかしい。私のことは放っておいて、誰も構わないで……

《突然はげしく》

私がなにをしたというのです? 私のなにがいけないのです? 私は神に背いたりしていません。恐怖心があるからといって神に背いたことにはならない。私は恐怖の中に生まれ、育ち、今もその中にいます。誰もが恐怖心を軽蔑するから、私も軽蔑されながら生きていくのが正しいのでしょう。もうずっと前から考えていたことです。口にするのをはばかっていたのは、父がいたからです。でも死んでしまった。数日前、首をはねられて。

《ベッドに身を投げかけて》

自分の家にいながら、父にも父の名にも値しない私には、みじめな下女以外どんな役割があるというのです? 昨日、あの人たちは私をぶちました……ええ、ぶったんです。

マザー・マリー

不幸なのは軽蔑されることではなく、自分自身を軽蔑することだけなのですよ。

Disc2-Track21

キリストの聖なる臨終のシスター・ブランシュ!

《ブランシュは飛び起き、直立の姿勢をとった。涙は乾いている。》

ブランシュ

マザー?

マザー・マリー

ある連絡先を教えましょう。よく覚えておきなさい。マドモワゼル・ローズ・デュコール、サン・ドゥニ通り2番地です。彼女のところなら安全です。ローズ・デュコール、サン・ドゥニ通り2番地ですよ。明日の晩までそこであなたを待っています。

ブランシュ

行きません。行けないんです。

マザー・マリー

来ますよ。あなたは来ると分かっています。シスター。

女性の声

《部屋の外から》

ブランシュ、お使いにお行き!

《ブランシュは小さな扉から逃げ去る。一瞬びっくりしたマザー・マリーは、入ってきた扉から出ていく。》

Disc2-Track22

第3幕 第2幕間前奏曲

バスティーユ地区の通り

《老婆二人と老紳士一人がやってくる。》

Disc2-Track23

第1の老女

まだまだこれから大変さね。

老紳士

まったくもって、パリ暮らしはきつくなる一方だ!

《ブランシュがやってくる。手に持った買い物かごから菜類がはみ出ている。》

第2の老女

よそだって同じようなもんですよ。

第1の老女

さもなきゃもっとひどいか。ナンテールからやってきたんですがね……

第2の老女

あたしゃコンピエーニュさ。

ブランシュ

《詰まったような声で》

コンピエーニュからやってきたんですか?

第2の老女

そうさ、きのう野菜の荷車に乗ってやってきたさ。あそこじゃ、2ダースほどの悪党が互いに怖がっていてね、安心するためにやたらと騒ぎ立てているのさ。おとといはカルメル会のご婦人方を逮捕していたっけ。

《ブランシュの動転した顔を見て》

ご親戚がいるのかね?

ブランシュ

いえ、奥様、とんでもございません。それに、コンピエーニュには一度も行ったことがありません。パリにやってまだ1週間なんですよ。ロッシュ=シュール=ヨンからご主人様たちとやってきたんで。

第1の老女

ちょいと、この召使い、変わっているね。

《ブランシュは足早に立ち去る。》

Disc2-Track24

第3幕 第3場コンシエルジュリーの監獄の一室

《カルメル会修道女たちは一つの監獄に押し込められている。粗末なテーブルに白いハンカチを敷き、キリスト像を飾っているが、ハンカチが小さすぎてテーブルが見えている。欠けた水差しに枯れた花が数本さしてある。数台のベンチ、そして唯一の粗末な椅子には修道院長が座っている。格子のはまった窓越しに、薄暗い中庭が見える。重そうな扉。夜明けだ。》

新修道院長

みなさん、監獄で最初の晩が過ぎようとしています。最初の晩が一番辛いものです。ですがなんとか切り抜けました。次の晩には、新しい環境にすっかりなじんでいることでしょう。それに新しいと言えるでしょうか。つきつめれば背景が変わったに過ぎないのですから。私たちがずっと以前に捨て去った自由をまた奪うことなど、誰にも出来ません。みなさんが殉教の誓願を立てたとき、私はいませんでした。誓願が適切であったかどうかはさておき、これほど寛大な行為が今やあなた方の良心を苛むものでしかないなど、神はお許しにならないでしょう。ですから、この誓願の責任は私がとります。これからなにがおきようとも、誓願が成就したかどうかは私一人が責任もって判断します。そうですとも、私が責任を果たし、功績はあなた方に差し上げましょう。私自身は誓願をたてなかったのですからそれができるのです。これまでこの世であなた方の責任を私は負ってきました。今になって、責任を逃れる気はさらさらありません。ご安心なさい!

マザー・ジャンヌ

院長様となら、なにも怖くはありません。

新修道院長

オリブ山でキリストは自制心を失いました。死を恐れたのです。

コンスタンス

シスター・ブランシュはどうなったのでしょう?

新修道院長

あなた同様、私にも分からないのですよ。

コンスタンス

きっと戻ってきますわ。

シスター・マチルド

なぜそんなに自信があるのです、シスター・コンスタンス?

コンスタンス

なぜって……なぜって……そういう夢を見たからです。

《院長以外の修道女は全員、爆笑する。そのとき、扉が急に開くと看守が入ってきた。そして書類を広げた。》

Disc2-Track25

看守

《読み上げる》

「革命裁判所は申し渡す。オワーズ県コンピエーニュ在住の元カルメル会修道女こと、マドレーヌ・リドワヌ、アンヌ・ペルラ、マドレーヌ・トゥーレ、マリー=アンヌ・アニゼ、マリー=アンヌ・ピエクール、マリー=アンヌ・ブリド、マリー=シプリエンヌ・ブラル、ローズ・クレチアン、マリー・デュフール、アンジェリク・ルッセル、マリー=ガブリエル・トレゼル、マリー=ジュヌヴィエーヴ・ムニエ、カトリーヌ・ソワロン、テレーズ・ソワロン、エリザベス・ヴゾロは反革命的秘密集会を開き、狂信的な書簡を交わし、自由を侵害する内容の文書を保管した。上記の者たちは、邪悪な希望と欲望を胸に抱いた謀反者、扇動者であり、フランス国民を暴君の支配下に再び置き、神の名の下に、多くの血を流して自由を消し去るべく、卑劣な陰謀を企てた。よって革命裁判所は上記の者全員を死刑に処することを宣言する。」

《看守が判決文を畳むと、修道女たちは全員頭をたれた。看守は出ていく。》

Disc2-Track26

新修道院長

みなさんを助けたいと心から思っていたのですが……あなた方から苦難が遠ざかりますようにと願っていました。この修道院にやってきた最初の日から、母親のような自然な気持ちでみなさんを愛していたのです。たとえ神に対してであっても、自分の子どもをいそいそと犠牲に捧げる母親がどこにおりましょう? もし私が間違っていたのなら、神が正してくださるでしょう。今の私にとって、あなたがたは私の宝です。そして私は自分の宝を窓から投げ捨てるような人間ではありません。あなた方に母親の祝福を授け、最後に、あなた方から従順の誓いをここに受けましょう。

Disc2-Track27

第3幕 第3幕間バスティーユ地区の通り

《司祭が突然姿を現す。待っていたマザー・マリーが物陰から出てくる。》

司祭

死刑判決が下りました。

マザー・マリー

全員ですか?

司祭

全員です!

マザー・マリー

神よ! それに……

司祭

おそらく今日か、明日でしょう……

《マザー・マリーは身を引いた。》

どうなさったのです、マザー?

マザー・マリー

私なしで死なせるわけにはいきません!

司祭

あなたがどう思おうと、誰が選ばれ、誰が退けられるかは神のご意志なのです。

マザー・マリー

私は殉教の誓願をしたのに……

司祭

神に対して誓ったのですから、あなたが責任を負うのは神に対してであって、他の修道女たちに対してではないはずです。あなたの誓いを解くかどうかは神の自由であり、神は自分の所有にあるものしかお取りにならない。

マザー・マリー

なんて不名誉な! あの人たちは死ぬ間際に私の姿をむなしく探すでしょう。

司祭

神の目のことだけ気にすればいいのです。あなたは神だけを見つめていなくては。

《二人は退場する。》

Disc2-Track28

第3幕 第4場前奏曲

革命広場

《カルメル会修道女たちが死刑囚護送馬車から降りてきた。年老いたマザー・ジャンヌは手助けが必要だ。最後のコンスタンスはほとんど楽しげに飛び降りる。カルメル会修道女たちは、修道院長を先頭に、聖歌を歌いながら断頭台へと向かっていった。見物人は押し合いながらびっしり群がっている。第一列に、赤い縁なし帽をかぶった司祭がいる。修道女たちが断頭台にのぼり始めると、司祭は臨終の者に与える赦免の言葉をつぶやき、こっそり十字を切ると足早に立ち去る。》

群衆

おお! おお!

《最初に断頭台にのぼったのは修道院長だった。修道女は一人ずつ消えていき、歌声は徐々に小さくなる。》

Disc2-Track29

新修道院長、マザー・ジャンヌ、シスター・マチルド、コンスタンス、修道女たち

めでたし女王、慈悲深きみ母、私たちの命、喜び、希望よ、なんとめでたいことでしょう。めでたし女王、慈悲深きみ母、私たちの命、喜び、希望よ、なんとめでたいことでしょう。めでたし女王、慈悲深きみ母、私たちの命、喜び、希望よ、なんとめでたいことでしょう。あなたに向かって、私たちは声をあげるのです。追放されしエヴァの子らは。この涙の谷で、嘆き、泣きながら、私たちはあなたを仰ぎ見るのです。ゆえに今、私たちの弁護者、あなたの慈悲深き目を、私たちにお向けください。そして、あなたの胎内の祝福されし御子、イエスを。この追放の果てに、私たちにお示しください。おお、いつくしみ深き、敬虔なる、恵みの満てる乙女マリアよ!

《最後の修道女、コンスタンスが断頭台へのぼる。ブランシュが、群衆を通り抜けようとする姿が見えるが、また群衆の中に姿が隠れてしまう。ブランシュの顔に恐れの表情はまったく見あたらない。》

コンスタンス

慈しみ深き、

《コンスタンスはブランシュを見つけ、幸せに顔を輝かせる。思わず足を止めたコンスタンスは、また歩み始めながらやさしくブランシュに微笑む。》

敬虔なる、恵みに満ちた乙女マ……。

《信じられないほど平静に、ブランシュは、驚く群衆を後目に断頭台へとあがっていく。》

ブランシュ

栄光は、父なる主に

そして死からよみがえられた

慰め主キリストに、

永遠に、永遠に……。

《群衆はゆっくりと散っていく。》

カルメル会修道女の対話:完

|

2021-03-06 10:56

nice!(0)