No.337 - がんは裏切る細胞である [科学]

前回の No.336「ヒトはなぜ "がん" になるのか」は、英国のサイエンスライター、キャット・アーニー著の同名の本を紹介したものでした。内容は、がんを「体内で起きる細胞の進化」ととらえ、その視点で新たな治療戦略の必要性を説いたものでした。

今回は引き続き同じテーマの本を紹介します。アシーナ・アクティピス著「がんは裏切る細胞である ─ 進化生物学から治療戦略へ ─」(梶山あゆみ・訳。みすず書房 2021。以下 "本書")です(原題は "The Cheating Cell")。

前回の本と本書は、2021年の出版です。つまり「進化生物学の視点でがんの生態を研究し治療戦略をつくる」という同じテーマの本が、同じ年に2冊刊行されたことになります。ただし、今回の著者は現役のがん研究者で、そこが違います。

著者のアシーナ・アクティピス(Athena Aktipis)は米国のアリゾナ州立大学助教で、同大学の "進化・医学センター" に所属しています。またカリフォルニア大学サンフランシスコ校の進化・がん研究センターの設立者の一人です。進化生物学の観点からがんを研究する中心の一人といってよいでしょう。従って、自身や仲間の研究も盛り込まれ、また、がんの生態に関する詳細な記述もあります。専門的な内容も含みますが、あくまで一般読者を対象にした本です。専門性と一般性がうまくミックスされた好著だと思いました。

以下、本書の内容の "さわり" を紹介します。以降の本書からの引用は、原則として漢数字を算用数字に直し、段落を追加したところがあります。また、下線や太字は引用をする上でつけたもので原文にはありません。

がんと進化:2つの視点

本書の最初の4つの章は、

と題されています。この4つの章の内容をごく短く要約すると、

となるでしょう。まず、ここまでの内容を本書からの引用を含めて紹介します。

がんを「進化のプロセス」としてとらえるとき、その "進化" には2つの視点があります。一つは「体細胞の進化 = がん」です。2つ目は、体細胞が「生物」を構成している、その「生物の進化」です。がんを考えるとき、この2つの視点で見ることが重要です。

がんという "体細胞進化" は、ヒトを含む生物の一生のうちに起こるものですが、がんを押さえ込むしくみは生命の長い歴史の中で "進化" してきたものです。2つの時間軸は全く違います。この違いを理解しておく必要があります。

がんを「体細胞の進化」ととらえるとき、その進化は生物を死に至らせる(ことがある)わけです。このような状況を「進化」と呼んでよいのでしょうか。著者は、それも進化のうちだと、「進化的自殺」という言葉を使って次のように述べています。

"進化" は "変化" であって、"良くなる" ことではありません。進化の袋小路に入り込んで、結果として環境変化についていけずに絶滅するようなことも起きる。これも進化です。

多細胞ルールブック

がんとは何かを知るためには、多細胞生物の "細胞レベルでの基本的な振る舞い" を理解する必要があります。多細胞生物は、膨大な数の細胞同士が、ルールにのっとって協力することで成り立っています。このルールを著者は「多細胞ルールブック」と表現しています。そのルールブックに記されている重要点は、次の5つです。

この "多細胞ルール" のどれか、あるいは全部を破る細胞が、がん細胞です。その発端は遺伝子の変異です。一般的に遺伝子が変異した細胞は死滅することが多く、また生存・死滅にかかわらない中立的な変異も多い。しかし(たまたま)多細胞ルールを破る細胞が現れ、それがその時の体内環境によって「選択」されることが起こります。

ここで述べられているように、多細胞ルールブックに反する遺伝子変異が、その細胞の生き残りと増殖にとって有利になる場合があります。たとえば、増殖の抑制が利かない、アポトーシス(=細胞の自死)が起きない、代謝異常のため資源を浪費する、といった変異です。またがんを抑制する遺伝子の変異もルール破りにつながる。

生物の集団全体でみると、多細胞ルールブックどおりに行動する《協力者細胞》の多い生物の方が、より長く生きて多くの子孫を残します。しかし局所的に見ると、自然選択が《裏切り者細胞》に有利に働くことがあるのです。

がん抑制のメカニズム

「進化」を「体細胞進化」と「生物進化」の2つのマルチレベルでとらえると、「生物進化」のレベルにおいて、生物は「がん抑制のメカニズム」を発達させてきました。著者はそれを「細胞の良心」「ご近所の目」「体内の警察隊」の3つのカテゴリーで説明しています。

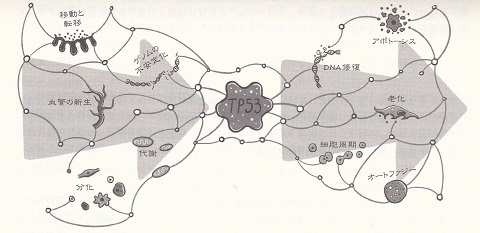

まず細胞内には、自身のがん化の兆候を認識し、しかるべき対応をとるように伝達する遺伝子の情報ネットワークが存在します。その代表が、TP53 という遺伝子(=がん抑制遺伝子)を中心とするネットワークです。

次は近接した細胞同士が互いに監視しあい、周囲の細胞とは違う異常行動をする細胞を排除する仕組みです。

そして最後は免疫システムです。免疫はがん特有の抗原を感知し、その抗原を発現しているがん細胞を排除することができます。

トレードオフ

以上のような「がん抑制メカニズム」があるにもかかわらず、なぜ、がんが発生するのでしょうか。生物レベルの進化の過程で「がんは完全に抑制できる」ようにならなかったのでしょうか。

その理由は、ヒトの(生物の)胎内から墓場まで、数々の場面で細胞が "がんのように振る舞う" 必要があるからです。つまり「がん抑制メカニズムを強くしすぎると、正常に生きていくことに支障をきたす」という "トレードオフ" の関係があるのです。

細胞が急激に増殖したり、細胞が移動したりするといった振る舞いは、胚の発達過程からはじまって生体の傷の修復まで、数々のシチュエーションで必要になります。しかしこのような振る舞いは、まさにがん細胞が得意とするものなのです。

がん抑制遺伝子であるTP53が過敏だと細胞の早期老化につながったり、炎症が過度に引き起こされることが分かっています。つまり、細胞を自由にさせ過ぎるとがんのリスクが高まるが、逆に細胞の自由度を抑制し過ぎれば、成長が止まったり生殖に失敗する恐れが出てくるのです。本書の第4章、「がんは胎内から墓場まで」では、こういった "トレードオフ" の例が詳細に語られています。

本書の第5章は「がんはあらゆる多細胞生物に」と題されていて、植物を含む多細胞生物全般に "がん類似の" 異常増殖が見られることが説明されています。

さらに第6章「がん細胞の知られざる生活」では、がんが体内でどのように進化し、生息し、転移するのかが、研究者の立場から詳細に述べられています。

がんをいかにコントロールするか

第7章(最終章)は「がんをいかにコントロールするか」と題されていて、今後のがん治療に必要な視点が述べられています。

「がん = 進化しつつある体内微小環境」であり、がん組織は治療(抗がん剤、放射線など)への抵抗性があるように進化します。治療により一時的に多くのがん細胞が死滅したとしても、そのあとに残った抵抗性のあるがん細胞が一挙に増大して、結果として手が着けられなくなることが多々あります。

がんは「本質的に体の一部」です。従ってそれを「攻撃する」とか「根絶やしにする」といった考え方はまずいのです。

「実際にはもっと攻撃性の低い治療法が存在するのに、それを軽視するか完全に無視してしまうかするおそれがある」と著者が書いているのは、「攻撃性の低い治療法の方が、結果として患者を延命させる効果が高い、ないしは治癒させる確率が高い」ことが十分に考えられるからです。医学界には「攻撃性が弱い」という理由で使われなくなった抗がん剤がいろいろありそうです。

では「がん = 進化しつつある体内微小環境」という視点にたつと、どのような治療方法が考えられるのでしょうか。そのヒントは「総合的病害虫管理」にあります。病害虫が農薬に対する耐性をつけることは常識化していますが、そのことを前提にしたのが総合的病害虫管理です。

ポイントは引用の最後にある「病害虫を根絶やしにするのではなく、長期的な個体数管理ができるようにする」というところです。この考え方をがん治療に応用できないか。

それを始めたのが、米国の腫瘍学者、ロバート・ゲイトンビーです。彼の治療は「適応療法」と呼ばれています。

本書ではゲイトンビーの「適応療法」のやり方が詳細に述べられています。

引用の最後のパラグラフにあるように、「遺伝的に均一な細胞で構成されている早期に発見された腫瘍」の場合は、高用量の抗がん剤で完治できる可能性があるわけです。適用療法はあくまで腫瘍組織の精密な検査とセットで行うものです。

ゲイトンビーは数々の動物実験をしたあと、2016年に患者に対する臨床試験を始めました。

がんが「体細胞の進化」であるという視点にたつと、適応療法以外にも治療のアイデアが浮かびます。その一つが「おとり薬」です。

この「おとり薬」は、上の引用にあるように試験管レベルの研究ですが、こういう発想がでてくるのも「体細胞の進化」という視点でがんを見ているからです。次の「腫瘍に資源を与える」も、根本の見方は同じです。

本書に「細胞版共有地の悲劇」という話が出てきます。「共有地の悲劇」とは、共有の牧草地で各人が銘々勝手に放牧すると草が食べ尽くされて共倒れに陥るという寓話です。

がん組織が組織周辺の資源を消費し尽くしたら「共有地の悲劇」が起こり、がん細胞は全滅します(資源不足、老廃物を解毒できない、など)。がんがこれを逃れるように進化するには、

ですが、このように進化するとまずい事態になります。そうなるよりも、がんに資源を与える方がよい。そういう考え方です。

体本来の機能によるコントロール

進化の視点からがんのコントロールを考えるとき、適応療法以外にもう一つ重要なポイントがあります。生物が進化の過程で得た「がんを抑制するメカニズム」を使う、つまり体本来の機能を使うことです。

がん細胞は、ヒトが本来もっている「がんを抑制するメカニズム」から逃れるための仕掛けを使います。この仕掛けを無効にするような治療です。一つの方法は、がん抑制遺伝子(TP53など)が変異しているとき、その機能を回復することです。これは研究段階にあります。さらに本書では「ご近所の目 = 地区レベルの監視システム」と「体内の警察隊 = 免疫」の活用があげられています。

この引用部分から類推できることは、がん細胞が出す "傷を治癒するという偽のシグナル" をブロックできれば、周囲の細胞の監視によってがん細胞を排除できる可能性があるわけです(可能性の一例ですが)。こういったタイプのがん治療は、今後の研究に負うところが多いようです。

2つ目は「体内の警察隊 = 免疫」の活用で、こちらの方は既に実用化されています。

「免疫チェックポイント阻害療法」は、本庶佑先生が開発の道を開かれたものです。先生が2018年のノーベル医学生理学賞を受賞されたのは、これが画期的だと認められたからでしょう。

未来へ向けて

がんは "やっかいなルームメイト" であり、我々はこのルームメイトと一緒に暮らしていくしかありません。目標とすべきは、

ことです。著者は本書の最後の方で次のように述べています。

最後に、著者が書いているギリシャ神話の神の話を紹介します。ギリシャ神話に登場する戦いの神、アレスとアテナの対照的な戦い方です。

戦いの神・アレス(アーレス)は男性神で、ローマ神話ではマルスです。一方、アテナは女性神で、古代ギリシャの中心都市、アテネ(アテナイ)の守護神です。

著者は子供の頃をアテネで暮らしたギリシャ系アメリカ人です。祖母はアテナという名前で、彼女の名前は祖母の名からとったものです。そのアテナの英語読みがアシーナ(Athena)です。著者は、未来に向けたがん治療のあり方を、自らの名前の由来になったギリシャ神話の神・アテナの戦い方になぞらえているのでした。

今回は引き続き同じテーマの本を紹介します。アシーナ・アクティピス著「がんは裏切る細胞である ─ 進化生物学から治療戦略へ ─」(梶山あゆみ・訳。みすず書房 2021。以下 "本書")です(原題は "The Cheating Cell")。

著者のアシーナ・アクティピス(Athena Aktipis)は米国のアリゾナ州立大学助教で、同大学の "進化・医学センター" に所属しています。またカリフォルニア大学サンフランシスコ校の進化・がん研究センターの設立者の一人です。進化生物学の観点からがんを研究する中心の一人といってよいでしょう。従って、自身や仲間の研究も盛り込まれ、また、がんの生態に関する詳細な記述もあります。専門的な内容も含みますが、あくまで一般読者を対象にした本です。専門性と一般性がうまくミックスされた好著だと思いました。

以下、本書の内容の "さわり" を紹介します。以降の本書からの引用は、原則として漢数字を算用数字に直し、段落を追加したところがあります。また、下線や太字は引用をする上でつけたもので原文にはありません。

がんと進化:2つの視点

本書の最初の4つの章は、

| 第1章 はじめに | |

| 第2章 がんはなぜ進化するのか | |

| 第3章 細胞同士の協力を裏切る | |

| 第4章 がんは胎内から墓場まで |

と題されています。この4つの章の内容をごく短く要約すると、

| がんは、多細胞生物の体内で起こる細胞レベルの進化である。 | |

| 一方、生物のレベルでは、がんを抑制するしくみが進化してきた。 | |

| "がんの進化" とそれを "抑制するしくみ" の2つは、胎内から墓場までのあいだ、体の中で攻めぎ合っている。 |

となるでしょう。まず、ここまでの内容を本書からの引用を含めて紹介します。

がんを「進化のプロセス」としてとらえるとき、その "進化" には2つの視点があります。一つは「体細胞の進化 = がん」です。2つ目は、体細胞が「生物」を構成している、その「生物の進化」です。がんを考えるとき、この2つの視点で見ることが重要です。

|

がんという "体細胞進化" は、ヒトを含む生物の一生のうちに起こるものですが、がんを押さえ込むしくみは生命の長い歴史の中で "進化" してきたものです。2つの時間軸は全く違います。この違いを理解しておく必要があります。

|

がんを「体細胞の進化」ととらえるとき、その進化は生物を死に至らせる(ことがある)わけです。このような状況を「進化」と呼んでよいのでしょうか。著者は、それも進化のうちだと、「進化的自殺」という言葉を使って次のように述べています。

|

"進化" は "変化" であって、"良くなる" ことではありません。進化の袋小路に入り込んで、結果として環境変化についていけずに絶滅するようなことも起きる。これも進化です。

多細胞ルールブック

がんとは何かを知るためには、多細胞生物の "細胞レベルでの基本的な振る舞い" を理解する必要があります。多細胞生物は、膨大な数の細胞同士が、ルールにのっとって協力することで成り立っています。このルールを著者は「多細胞ルールブック」と表現しています。そのルールブックに記されている重要点は、次の5つです。

|

この "多細胞ルール" のどれか、あるいは全部を破る細胞が、がん細胞です。その発端は遺伝子の変異です。一般的に遺伝子が変異した細胞は死滅することが多く、また生存・死滅にかかわらない中立的な変異も多い。しかし(たまたま)多細胞ルールを破る細胞が現れ、それがその時の体内環境によって「選択」されることが起こります。

|

ここで述べられているように、多細胞ルールブックに反する遺伝子変異が、その細胞の生き残りと増殖にとって有利になる場合があります。たとえば、増殖の抑制が利かない、アポトーシス(=細胞の自死)が起きない、代謝異常のため資源を浪費する、といった変異です。またがんを抑制する遺伝子の変異もルール破りにつながる。

生物の集団全体でみると、多細胞ルールブックどおりに行動する《協力者細胞》の多い生物の方が、より長く生きて多くの子孫を残します。しかし局所的に見ると、自然選択が《裏切り者細胞》に有利に働くことがあるのです。

がん抑制のメカニズム

「進化」を「体細胞進化」と「生物進化」の2つのマルチレベルでとらえると、「生物進化」のレベルにおいて、生物は「がん抑制のメカニズム」を発達させてきました。著者はそれを「細胞の良心」「ご近所の目」「体内の警察隊」の3つのカテゴリーで説明しています。

| 細胞の良心 |

まず細胞内には、自身のがん化の兆候を認識し、しかるべき対応をとるように伝達する遺伝子の情報ネットワークが存在します。その代表が、TP53 という遺伝子(=がん抑制遺伝子)を中心とするネットワークです。

|

|

TP53 の遺伝子ネットワーク |

がん抑制遺伝子TP53は遺伝子ネットワークの中心的な中継点であり、特定の細胞が生物の生存能力を脅かすかどうかを「判断」している。p53タンパク質を製造することにより、細胞機能の様々な側面から情報を集め、細胞の裏切り(代謝の異常,ゲノムの不安定化、不適切な移動など)の徴候が確認されたら細胞周期を停止したり、DNAを修復したり、必要であればアポトーシス(細胞の自死)を誘導したりもする。本書 p.57 の図3-3 より引用。 |

| ご近所の目 |

次は近接した細胞同士が互いに監視しあい、周囲の細胞とは違う異常行動をする細胞を排除する仕組みです。

|

| 体内の警察隊 |

そして最後は免疫システムです。免疫はがん特有の抗原を感知し、その抗原を発現しているがん細胞を排除することができます。

|

トレードオフ

以上のような「がん抑制メカニズム」があるにもかかわらず、なぜ、がんが発生するのでしょうか。生物レベルの進化の過程で「がんは完全に抑制できる」ようにならなかったのでしょうか。

その理由は、ヒトの(生物の)胎内から墓場まで、数々の場面で細胞が "がんのように振る舞う" 必要があるからです。つまり「がん抑制メカニズムを強くしすぎると、正常に生きていくことに支障をきたす」という "トレードオフ" の関係があるのです。

|

細胞が急激に増殖したり、細胞が移動したりするといった振る舞いは、胚の発達過程からはじまって生体の傷の修復まで、数々のシチュエーションで必要になります。しかしこのような振る舞いは、まさにがん細胞が得意とするものなのです。

|

がん抑制遺伝子であるTP53が過敏だと細胞の早期老化につながったり、炎症が過度に引き起こされることが分かっています。つまり、細胞を自由にさせ過ぎるとがんのリスクが高まるが、逆に細胞の自由度を抑制し過ぎれば、成長が止まったり生殖に失敗する恐れが出てくるのです。本書の第4章、「がんは胎内から墓場まで」では、こういった "トレードオフ" の例が詳細に語られています。

本書の第5章は「がんはあらゆる多細胞生物に」と題されていて、植物を含む多細胞生物全般に "がん類似の" 異常増殖が見られることが説明されています。

さらに第6章「がん細胞の知られざる生活」では、がんが体内でどのように進化し、生息し、転移するのかが、研究者の立場から詳細に述べられています。

がんをいかにコントロールするか

第7章(最終章)は「がんをいかにコントロールするか」と題されていて、今後のがん治療に必要な視点が述べられています。

「がん = 進化しつつある体内微小環境」であり、がん組織は治療(抗がん剤、放射線など)への抵抗性があるように進化します。治療により一時的に多くのがん細胞が死滅したとしても、そのあとに残った抵抗性のあるがん細胞が一挙に増大して、結果として手が着けられなくなることが多々あります。

がんは「本質的に体の一部」です。従ってそれを「攻撃する」とか「根絶やしにする」といった考え方はまずいのです。

|

「実際にはもっと攻撃性の低い治療法が存在するのに、それを軽視するか完全に無視してしまうかするおそれがある」と著者が書いているのは、「攻撃性の低い治療法の方が、結果として患者を延命させる効果が高い、ないしは治癒させる確率が高い」ことが十分に考えられるからです。医学界には「攻撃性が弱い」という理由で使われなくなった抗がん剤がいろいろありそうです。

では「がん = 進化しつつある体内微小環境」という視点にたつと、どのような治療方法が考えられるのでしょうか。そのヒントは「総合的病害虫管理」にあります。病害虫が農薬に対する耐性をつけることは常識化していますが、そのことを前提にしたのが総合的病害虫管理です。

|

ポイントは引用の最後にある「病害虫を根絶やしにするのではなく、長期的な個体数管理ができるようにする」というところです。この考え方をがん治療に応用できないか。

それを始めたのが、米国の腫瘍学者、ロバート・ゲイトンビーです。彼の治療は「適応療法」と呼ばれています。

|

本書ではゲイトンビーの「適応療法」のやり方が詳細に述べられています。

|

引用の最後のパラグラフにあるように、「遺伝的に均一な細胞で構成されている早期に発見された腫瘍」の場合は、高用量の抗がん剤で完治できる可能性があるわけです。適用療法はあくまで腫瘍組織の精密な検査とセットで行うものです。

ゲイトンビーは数々の動物実験をしたあと、2016年に患者に対する臨床試験を始めました。

|

がんが「体細胞の進化」であるという視点にたつと、適応療法以外にも治療のアイデアが浮かびます。その一つが「おとり薬」です。

|

この「おとり薬」は、上の引用にあるように試験管レベルの研究ですが、こういう発想がでてくるのも「体細胞の進化」という視点でがんを見ているからです。次の「腫瘍に資源を与える」も、根本の見方は同じです。

|

本書に「細胞版共有地の悲劇」という話が出てきます。「共有地の悲劇」とは、共有の牧草地で各人が銘々勝手に放牧すると草が食べ尽くされて共倒れに陥るという寓話です。

がん組織が組織周辺の資源を消費し尽くしたら「共有地の悲劇」が起こり、がん細胞は全滅します(資源不足、老廃物を解毒できない、など)。がんがこれを逃れるように進化するには、

| もっと多くの資源を得るべくシグナルを送る | |

| 新天地に移動する |

ですが、このように進化するとまずい事態になります。そうなるよりも、がんに資源を与える方がよい。そういう考え方です。

体本来の機能によるコントロール

進化の視点からがんのコントロールを考えるとき、適応療法以外にもう一つ重要なポイントがあります。生物が進化の過程で得た「がんを抑制するメカニズム」を使う、つまり体本来の機能を使うことです。

がん細胞は、ヒトが本来もっている「がんを抑制するメカニズム」から逃れるための仕掛けを使います。この仕掛けを無効にするような治療です。一つの方法は、がん抑制遺伝子(TP53など)が変異しているとき、その機能を回復することです。これは研究段階にあります。さらに本書では「ご近所の目 = 地区レベルの監視システム」と「体内の警察隊 = 免疫」の活用があげられています。

|

この引用部分から類推できることは、がん細胞が出す "傷を治癒するという偽のシグナル" をブロックできれば、周囲の細胞の監視によってがん細胞を排除できる可能性があるわけです(可能性の一例ですが)。こういったタイプのがん治療は、今後の研究に負うところが多いようです。

本書からは離れますが、2021年4月8日放送の NHK BSプレミアム「ヒューマニエンス "がん" それは宿命との戦い」に、京都大学の藤田恭之教授が出演されました。藤田教授が示された映像は、腎臓の上皮細胞(表面の細胞)にできた"がん予備軍"(異常増殖)を、周囲の細胞が協力してはじき出し、それが尿といっしょに排出されるものでした。

番組では細胞のこういった機能を「細胞競合」と呼んでいましたが、藤田教授がなぜ細胞競合を研究されているかというと、もちろん、がんの治療に役立てたいからです。

番組では細胞のこういった機能を「細胞競合」と呼んでいましたが、藤田教授がなぜ細胞競合を研究されているかというと、もちろん、がんの治療に役立てたいからです。

2つ目は「体内の警察隊 = 免疫」の活用で、こちらの方は既に実用化されています。

|

「免疫チェックポイント阻害療法」は、本庶佑先生が開発の道を開かれたものです。先生が2018年のノーベル医学生理学賞を受賞されたのは、これが画期的だと認められたからでしょう。

未来へ向けて

がんは "やっかいなルームメイト" であり、我々はこのルームメイトと一緒に暮らしていくしかありません。目標とすべきは、

がんを対処可能な慢性疾患にする

ことです。著者は本書の最後の方で次のように述べています。

|

最後に、著者が書いているギリシャ神話の神の話を紹介します。ギリシャ神話に登場する戦いの神、アレスとアテナの対照的な戦い方です。

|

戦いの神・アレス(アーレス)は男性神で、ローマ神話ではマルスです。一方、アテナは女性神で、古代ギリシャの中心都市、アテネ(アテナイ)の守護神です。

|

著者は子供の頃をアテネで暮らしたギリシャ系アメリカ人です。祖母はアテナという名前で、彼女の名前は祖母の名からとったものです。そのアテナの英語読みがアシーナ(Athena)です。著者は、未来に向けたがん治療のあり方を、自らの名前の由来になったギリシャ神話の神・アテナの戦い方になぞらえているのでした。

(次回に続く)

2022-05-21 11:11

nice!(0)

No.336 - ヒトはなぜ「がん」になるのか [科学]

No.330「ウイルスでがんを治療する」に引き続いて、がんの話を書きます。今回は治療ではなく、そもそもがんがなぜできるのかという根本問題を詳説した本を紹介します。キャット・アーニー著 "ヒトはなぜ「がん」になるのか"(矢野真千子・訳。河出書房新社 2021。以下 "本書")です。

世の中にはがんに関する本が溢れていますが、なぜヒトはがんになるのか、がんはヒトにとってどういう意味を持つのかという根本のところを最新の医学の知識をベースにちゃんと書いた本は少ないと思います。本書はその数少ない例の一つであり、紹介する理由です。

著者のキャット・アーニー(Kat Arney)は英国のサイエンス・ライターで、ケンブリッジ大学で発生遺伝学の博士号を取得した人です。また、英国のがん研究基金「キャンサー・リサーチ・UK」の "科学コミュニケーション・チーム" で12年勤務した経験があります。最新の医学知識を分かりやすく一般向けに書くにはうってつけの人と言えるでしょう。

この本をとりあげる理由はもう一つあって、矢野真千子氏の日本語訳が素晴らしいことです。以前に、アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」を紹介したことがありましたが(No.307-308「人体の9割は細菌」)、この本も矢野氏の翻訳で、訳文が大変に優れていました。もちろん原書が論理的で明快な文章だからでしょうが、それにしても矢野氏の翻訳家としての力量(リズムがよい明晰な日本語を書く力)と科学知識(医学知識)の豊富さは明らかです。以下で本書の重要と思われる所を長めに引用しますが、それを読むと分かると思います。

がんを進化の視点で見る

本書の内容をごく簡単に要約すると「がんは生物進化の縮図であり、その視点でがん医療のあり方を見直そう」というものです。このことは本書の「はじめに」で明確に書いてあります。

重要なキーワードは進化(evolution)と自然選択(natural selection)ですが、これは進化生物学の用語であり、普通の医学用語ではありません。これが、がんという病気やその治療とどう関係するのか、それを詳しく書いたのが本書だと言えるでしょう。以下、本書の "さわり" を順に紹介します。

がんは現代病ではない

がんという病気について「現代における環境汚染や現代人の食生活、生活習慣が引き起こしたもの」という説を唱える人がいます。「がんは現代病」というわけです、著者はまず、この言説に真っ向から反論しています。それは科学的なエビデンスとは違うというわけです。

昔の人もがんになりました。その証拠を収集している研究者がいて、古代人や先史時代の人骨やミイラのがんの兆候を集めた「古代遺骸がん研究データベース」が作られています。一般に、人骨やミイラからがんを発見するのは難しい作業です。異常なこぶや隆起が見つかったとしても、悪性の腫瘍だとは断定できないからです。しかし骨に明らかな痕跡を残すがんもある。本書には、絶滅人類の骨の化石から骨肉腫や脳腫瘍の痕跡が見つかった事例が出てきます。

すべての生き物はがんになる

さらにヒトでだけでなく、ほとんどすべての生き物ががんになります。ここで、がんの定義が問題になります。ヒトの場合、基底膜(臓器を包んでいる薄い保護膜)を突き破るような細胞増殖をがんと定義しますが、ほとんどの生物にはその基底膜がありません。

しかし「異常な細胞増殖」は、菌類、藻類、植物をはじめ、魚類、両生類からほ乳類にいたる広範囲な動物に見られます。恐竜の骨の化石から異常が見つかったこともありました。すべての生き物ががんになりうる。この認識が重要です。

多細胞生物における反逆者

すべての生き物はがんになる(なりうる)。この "すべて" とは実は多細胞生物のことです。ここからが本書の最も重要な話になります。多細胞生物にはそれぞれの細胞が従うべきルールがあります。

多細胞生物の細胞群が遵守しいるルールを破る細胞が出てきます。いわば「反逆者」ですが、これががん細胞です。

多細胞生物は生命を維持して子孫を残すために、「反逆者」を抑制する仕組みをもっています。それでも「反逆者」は生じる。そして「反逆者」が優勢になるような状態が起きるとがんになり、これが進展すると生命体の全体が崩壊に導かれるのです。

本書には、がん細胞で活性化している遺伝子は生命体にとって最も古い遺伝子だという、興味深い話が出てきます。その一つの例は、オーストラリアのメルボルンにあるピーター・マッカラムがん研究所のアンナ・トリゴスという研究者の発見です。

がんは「先祖返り」ではなく「進化」である ・・・・・・。「進化」という言葉に "よりよいものに変わる" という意味を感じている人にとっては大いに違和感がある表現でしょうが、本書全体を読めばその意味がよくわかります。

ちなみに、今までの引用(p.48 - p.64)は本書の第2章からですが、第2章は「がんは生きるための代償である」と題されています.。この題が本書の趣旨を明瞭に表しています。

その第2章には「裏切り者」「反逆者」「誘惑」「ディストピア」などの「がんを擬人化した比喩」があります。サイエンスの本でこういった比喩は一般の読者に分かりやすくするために使われますが、その一方で誤解を招きかねません。なぜなら、比喩の対象となったものがあたかも人間のように意思をもっているとイメージされ、合目的的に振る舞っているような間違った印象を与えるからです。しかし著者は言っていますが、がんの場合はこういった比喩が本質をピッタリと表しているのです。

遺伝子の変異ががんの要因

多細胞生物における「反逆者の細胞」が生まれる理由は、遺伝子に起こる変異です。これはさまざまな原因で起こります。

まず、細胞が増殖するときの遺伝子(DNA)の複製エラーです。これは必然的に一定の確率で起こります。

また「発がん物質」と総称されるものを吸収したり、それに接触したりすることも遺伝子変異の要因になります。発がん物質には自然界に存在するものもあれば(すす、煙など)、人工の化学物質もあります(ベンツピレンなど)。喫煙をすると煙に含まれる発がん物質が肺がんのリスクを高めることはよく知られています。

紫外線や放射線被爆も遺伝子変異の原因になります。皮膚がんがまさにそうだし、放射線被曝と白血病(= 血液のがん)の関係も知られています。

さらに、ある種のウイルスは遺伝子変異を起こします。有名なのは HPV(ヒトパピローマウイルス)で、子宮頸がんの要因になります(従って、がん予防ワクチンが成り立つ)。

また遺伝性のがんがあります。これはがんを引き起こす遺伝子変異を親から子・孫へと受け継ぐ場合です。つまり、がんを発症しやすい家系があります。

もちろん遺伝子変異が起きたからといって、すぐがんになるわけではありません。変異は基本的にランダムに起きるので、生命維持にとってプラスにもマイナスにも働かない変異(= 中立変異)も多い。さらに、細胞には変異した隣の細胞を体から排除する仕組みをもっています。

しかし細胞増殖を促す遺伝子が変異したとき、がんになるリスクを抱え込んだことになります。また、遺伝子に中には異常な細胞増殖を押さえる働きをするものがあり(=がん抑制遺伝子)、その遺伝子が変異によって機能を失うとがんのリスクが発生します。細胞増殖のアクセルが踏みっぱなしでブレーキが壊れた状態は、がんが発生する典型的なパターンです。

遺伝子の変異だけではがんにならない

遺伝子が変異しただけではがんになりません。実は、私たちは幼少期から遺伝子の変異を体内に蓄積しています。

引用に「ドライバー遺伝子」という言葉が出てきます。一般的には「がん遺伝子」と言われますが、これは誤解されやすい言い方です。がんを発生させる "専用の" がん遺伝子があるわけではありません。がん遺伝子の多くは生命の維持や子孫を残すプロセスに必須の遺伝子です。それが変異するとがんのリスクが生じる。

ドライバー遺伝子とは「その遺伝子が変異することでがんの直接の原因(の一つ)になる遺伝子」です。このドライバー遺伝子に生じる変異が「ドライバー変異」です。本書では「ドライバー遺伝子」「ドライバー変異」という言葉が多用されています。

さらに上の引用に「幹細胞に起きるエラーはとりわけ危険だ」とありあります。「幹細胞」とは、分裂する能力があると同時に、分裂してできた娘細胞が別種の細胞になる能力をもった細胞です。有名なのは受精後の胚の ES 細胞ですが、各臓器系についてそれを作り出す幹細胞があります。たとえば血球やリンパ球のすべては骨髄の造血幹細胞から作られます(No.69「自己と非自己の科学(1)」参照)。この幹細胞を人工的に作り出したのが、山中教授の iPS 細胞(induced Pluripotent Stem cells = 人工多能性幹細胞)です。

幹細胞に関していうと、受精後の胚に生じる乱れが原因で発生するがんが小児がんです。従って小児がんの発生メカニズムは他のがんとは根本的に違います。

遺伝子変異が蓄積しただけではがんになりません。しかし生物の進化と同じで、環境が変わったとき、それが原因で変異した遺伝子をもつ細胞が優勢になります。これががんです。この体内環境の変化の第一は加齢です。

もう一つの重要な環境変化は、加齢とも大いに関係しますが、持続的な炎症です。

進化の「るつぼ」としてのがん

では実際にがんが発生したとき、がん組織に中の遺伝子変異はどうなっているのでしょうか。そこでは、それぞれ違った変異をもつ細胞集団があちこちに散在していることが分かってきました。

2012年の論文に載った、キャンサー・リサーチ・UKのチャールズ・スワントン教授の研究があります。彼は DNA配列決定の技術を駆使し、がん組織の中の遺伝子マップを作り始めました。

以下の引用に「標的療法」という言葉がありますが、これはがんの要因となっている特定のドライバー遺伝子の働きを無効にするような治療(化学療法など)という意味です。

がん細胞集団(クローン)という表現がありますが、クローンとは「同じ1個の祖先細胞に由来し、同一の遺伝子変異をもつ細胞の集団」のことです。

この引用にあるように、腫瘍組織における遺伝子変異は「変異のパッチワーク状態」であり、しかも変異は "積み重なり"、かつ "枝分かれ" しつつ起きています。つまり「遺伝子変異の系統樹」が描けることが分かってきました。ここに至って、ダーウィンの「進化論」との類似性が明らかになってきました。

我々は「進化」を誤解しがちです。進化生物学でいう進化(evolution)とは、生物が別の種に分かれること(だけ)を意味します。その要因は、遺伝子の突然変異と環境変化の圧力による選択(自然選択)です。進化は「変化」であって「より良くなる」という意味は含みません。

さらに我々はどうしても「直線的な進化」を考えがちです。チンパンジーが猿人になり、ホモ族(ヒト族)になり、そのホモ族も原人からネアンデルタール人になって、ホモ・サピエンスに進歩してきた、というような ・・・・・・。しかし実態は、霊長類が分化してきたというのが正しい。

がんもそれと同じです。がんの本質は「枝分かれ進化」であり、適応と進化を繰り返す可変的なシステムなのです。実際、がん組織において「自然選択 = 環境による選択」が起こっているという証拠が集まってきました。

がん細胞からすると、最大の環境変化はがん治療がもたらす環境変化です。つまり、がんの進化において、特に放射線療法と化学療法は、自然選択を加速させます。それらの治療に耐性をもつ遺伝子変異をもつがん細胞だけが生き残り、それ以外は死滅する。そして耐性がん細胞がまたたく間に増殖してしまうのです。

著者はがん組織を "進化の「るつぼ」" と形容しています。そしてこれは、生物の歴史を考えると不思議でも何でもないと書いています。

がんの適応療法

がんが「進化のるつぼ」との認識にたつと、がん治療の新しい考え方が見えてきます。その一つが「適応療法」です。米国フロリダ州のモフィットがんセンターのロバート・ゲイトンビーの研究が紹介されています。

農薬に耐性をもつ雑草や害虫が出現することは常識になっています。抗生物質に耐性をもつ病原菌(= 耐性菌)が出現するのも同じです。上の引用に出てくるコナガは、キャベツなどのアブラナ科の食物に寄生する小さな蛾です。コナガは農薬に耐性をつけてしまいますが、農家はこの問題に対して次のように取り組んできました。

適応療法とは、上の引用における "総合的害虫管理" と同様に、いわば「がんを手なずける」治療です。

適応療法とは、がんとの共存を目指すものと言えるでしょう。そして患者の生存期間をできるだけ延ばすことが目的です。もちろんこの戦略を実行するには、がん組織中のがん細胞の数の精密な測定と治療による変化予測が必須です。上記の引用にあるゲイントビーは数式モデルを使って予測をしたようです。

さらに「がんは進化のるつぼ」という認識にたつと、患者のがんを絶滅させる新たな戦略が見えてきます。これは地球上で過去に起こった "種の絶滅" に学んだものです。

種の絶滅というと、我々がすぐに思い浮かべるのは恐竜の絶滅です。6500万年~6600万年前、今のメキシコのユカタン半島付近に大隕石が衝突し、地球環境が激変し、恐竜が絶滅した(そして生き残った恐竜が鳥に進化した)という件です。

しかしこのような「一撃で起こる劇的な絶滅」はわずかです。ほとんどの種の絶滅は「数回の連続した打撃」によって起こる。この例として、絶滅の経緯が分かっているヒースヘンの絶滅が紹介されています。

ヒースヘンは、和名をニューイングランド・ソウゲンライチョウと言い、その名の通りライチョウに似た大型の鳥です。この鳥は北米大陸にヨーロッパ人が来たときには東海岸のあちこちにいました。ところが植民地の拡大と入植者による乱獲で、一つの島の50羽までに激減しました。その後の人々の努力で、島での生息数は2000羽までに回復しました。しかし、その繁殖地で火災が起こり、次には異常低温の冬が連続し、最終的には感染症の流行によって1932年に絶滅してしまいました。

ポイントは、ヒースヘンが数回の打撃で絶滅に至ったことと、一つの島に閉じこめられて50羽に激減するという「地理的ボトルネック」と「遺伝子のボトルネック」を経験したことです。こうなると遺伝子の多様性は失われ、感染症で全滅するようなことが起きる。かつ、一つの島で全滅してしまえばそれで種は終わりです。

この「種の絶滅モデル」を、がんの治療に応用できないでしょうか。実は、小児の急性リンパ性白血病の治療は、まさにこのような考え方だったのです。

こういった考え方は、がんを「進化のるつぼ」と認識することから生まれてきたものです。がん治療に新しい方法を持ち込むものと言えるしょう。

生きることと、がんになることは表裏一体

著者が最後に強調しているのは、生物に関するすべての研究は進化の視点なしには意味をなさないということです。がん研究も例外ではありません。

本書の最後に「がん研究・がん治療の最終ゴール」として目指すべきことが書かれています。以下の引用にある「ルカ」とは LUCA(Last Universal Common Ancestor = 最後の共通祖先)です。つまり地球上のすべての生命体の先祖をさかのぼると、生命の発生の起源となった1つの共通祖先に行き着くはずで、その最初に行き着いた共通祖先を言っています。

感想

言うまでもありませんが、以上に紹介したのは本書のごく一部です。著者が最後に「この本を書くにあたり、50人以上もの研究者の話を聞き、数えきれないほどの書籍と論文を読んだ」と書いているとおり、サイエンス・ライター、なしは医学ジャーナリストとしての丹念な取材と調査にもとづく記述が本書の価値です。

主題となっている「がんはヒトの体内で起こる進化のプロセスである」という認識は、"なるほど" と納得性が高いと思いました。がんの標準治療である化学療法と放射線療法を見直すべきだという著者の主張は、「進化」の視点でがんを見ると当然そうなるでしょう。「がんを撲滅する」のではなく「がんを人のコントロール配下に置く」ことを目標にするわけです。

と同時に、本書には書いてありませんが、がんの免疫療法やウイルス療法の重要性も分かったと思いました。免疫療法とは、例えば本庶 佑先生(2018年ノーベル医学生理学賞)が開発の道を開いた "免疫チェックポイント阻害薬" による治療であり、ヒトが本来もつ免疫機能でがん細胞を攻撃するものです。またウイルス療法は、藤堂 具紀先生の "デリタクト注"(= 薬剤名。2021年に日本で承認)が代表的です(No.330「ウイルスでがんを治療する」)。

免疫機能もウイルスも、生命の歴史の中で進化ないしは共存してきたものです。従って、がんの撲滅はできないかもしれないが、そのコントロールに役立つでしょう。少なくとも、化学療法によって耐性がん細胞を出現させ、結果として手がつけられなくなるようなことは無いと思います。

「進化」という言葉を用いずに本書の内容を1文で要約すると、次の3つのどれかになるでしょう。

どれも正しいと思いますが、「宿命」や「代償」という言葉には価値判断が入っています。その意味では、著者が最後に書いている「表裏一体」が最も適切な言葉だと思いました。

世の中にはがんに関する本が溢れていますが、なぜヒトはがんになるのか、がんはヒトにとってどういう意味を持つのかという根本のところを最新の医学の知識をベースにちゃんと書いた本は少ないと思います。本書はその数少ない例の一つであり、紹介する理由です。

この本をとりあげる理由はもう一つあって、矢野真千子氏の日本語訳が素晴らしいことです。以前に、アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」を紹介したことがありましたが(No.307-308「人体の9割は細菌」)、この本も矢野氏の翻訳で、訳文が大変に優れていました。もちろん原書が論理的で明快な文章だからでしょうが、それにしても矢野氏の翻訳家としての力量(リズムがよい明晰な日本語を書く力)と科学知識(医学知識)の豊富さは明らかです。以下で本書の重要と思われる所を長めに引用しますが、それを読むと分かると思います。

なお引用は、原則として漢数字を算用数字に直し、段落を追加したところがあります。また下線や太字は引用をする上でつけたもので原文にはありません。

がんを進化の視点で見る

本書の内容をごく簡単に要約すると「がんは生物進化の縮図であり、その視点でがん医療のあり方を見直そう」というものです。このことは本書の「はじめに」で明確に書いてあります。

|

重要なキーワードは進化(evolution)と自然選択(natural selection)ですが、これは進化生物学の用語であり、普通の医学用語ではありません。これが、がんという病気やその治療とどう関係するのか、それを詳しく書いたのが本書だと言えるでしょう。以下、本書の "さわり" を順に紹介します。

がんは現代病ではない

がんという病気について「現代における環境汚染や現代人の食生活、生活習慣が引き起こしたもの」という説を唱える人がいます。「がんは現代病」というわけです、著者はまず、この言説に真っ向から反論しています。それは科学的なエビデンスとは違うというわけです。

|

昔の人もがんになりました。その証拠を収集している研究者がいて、古代人や先史時代の人骨やミイラのがんの兆候を集めた「古代遺骸がん研究データベース」が作られています。一般に、人骨やミイラからがんを発見するのは難しい作業です。異常なこぶや隆起が見つかったとしても、悪性の腫瘍だとは断定できないからです。しかし骨に明らかな痕跡を残すがんもある。本書には、絶滅人類の骨の化石から骨肉腫や脳腫瘍の痕跡が見つかった事例が出てきます。

すべての生き物はがんになる

さらにヒトでだけでなく、ほとんどすべての生き物ががんになります。ここで、がんの定義が問題になります。ヒトの場合、基底膜(臓器を包んでいる薄い保護膜)を突き破るような細胞増殖をがんと定義しますが、ほとんどの生物にはその基底膜がありません。

しかし「異常な細胞増殖」は、菌類、藻類、植物をはじめ、魚類、両生類からほ乳類にいたる広範囲な動物に見られます。恐竜の骨の化石から異常が見つかったこともありました。すべての生き物ががんになりうる。この認識が重要です。

ただし、がんになりにくい動物がいることが知られています。動物は体細胞の数が多いほど(= 体が大きいほど)がんになるリスクが増しますが、アフリカ象やシロナガス鯨はヒトと比較して遙かにがんになりにくいことが分かっています。これは「がん抑制遺伝子」を大量に持っているからです。

多細胞生物における反逆者

すべての生き物はがんになる(なりうる)。この "すべて" とは実は多細胞生物のことです。ここからが本書の最も重要な話になります。多細胞生物にはそれぞれの細胞が従うべきルールがあります。

|

多細胞生物の細胞群が遵守しいるルールを破る細胞が出てきます。いわば「反逆者」ですが、これががん細胞です。

|

多細胞生物は生命を維持して子孫を残すために、「反逆者」を抑制する仕組みをもっています。それでも「反逆者」は生じる。そして「反逆者」が優勢になるような状態が起きるとがんになり、これが進展すると生命体の全体が崩壊に導かれるのです。

|

本書には、がん細胞で活性化している遺伝子は生命体にとって最も古い遺伝子だという、興味深い話が出てきます。その一つの例は、オーストラリアのメルボルンにあるピーター・マッカラムがん研究所のアンナ・トリゴスという研究者の発見です。

|

がんは「先祖返り」ではなく「進化」である ・・・・・・。「進化」という言葉に "よりよいものに変わる" という意味を感じている人にとっては大いに違和感がある表現でしょうが、本書全体を読めばその意味がよくわかります。

ちなみに、今までの引用(p.48 - p.64)は本書の第2章からですが、第2章は「がんは生きるための代償である」と題されています.。この題が本書の趣旨を明瞭に表しています。

その第2章には「裏切り者」「反逆者」「誘惑」「ディストピア」などの「がんを擬人化した比喩」があります。サイエンスの本でこういった比喩は一般の読者に分かりやすくするために使われますが、その一方で誤解を招きかねません。なぜなら、比喩の対象となったものがあたかも人間のように意思をもっているとイメージされ、合目的的に振る舞っているような間違った印象を与えるからです。しかし著者は言っていますが、がんの場合はこういった比喩が本質をピッタリと表しているのです。

遺伝子の変異ががんの要因

多細胞生物における「反逆者の細胞」が生まれる理由は、遺伝子に起こる変異です。これはさまざまな原因で起こります。

まず、細胞が増殖するときの遺伝子(DNA)の複製エラーです。これは必然的に一定の確率で起こります。

また「発がん物質」と総称されるものを吸収したり、それに接触したりすることも遺伝子変異の要因になります。発がん物質には自然界に存在するものもあれば(すす、煙など)、人工の化学物質もあります(ベンツピレンなど)。喫煙をすると煙に含まれる発がん物質が肺がんのリスクを高めることはよく知られています。

紫外線や放射線被爆も遺伝子変異の原因になります。皮膚がんがまさにそうだし、放射線被曝と白血病(= 血液のがん)の関係も知られています。

さらに、ある種のウイルスは遺伝子変異を起こします。有名なのは HPV(ヒトパピローマウイルス)で、子宮頸がんの要因になります(従って、がん予防ワクチンが成り立つ)。

また遺伝性のがんがあります。これはがんを引き起こす遺伝子変異を親から子・孫へと受け継ぐ場合です。つまり、がんを発症しやすい家系があります。

もちろん遺伝子変異が起きたからといって、すぐがんになるわけではありません。変異は基本的にランダムに起きるので、生命維持にとってプラスにもマイナスにも働かない変異(= 中立変異)も多い。さらに、細胞には変異した隣の細胞を体から排除する仕組みをもっています。

しかし細胞増殖を促す遺伝子が変異したとき、がんになるリスクを抱え込んだことになります。また、遺伝子に中には異常な細胞増殖を押さえる働きをするものがあり(=がん抑制遺伝子)、その遺伝子が変異によって機能を失うとがんのリスクが発生します。細胞増殖のアクセルが踏みっぱなしでブレーキが壊れた状態は、がんが発生する典型的なパターンです。

遺伝子の変異だけではがんにならない

遺伝子が変異しただけではがんになりません。実は、私たちは幼少期から遺伝子の変異を体内に蓄積しています。

|

引用に「ドライバー遺伝子」という言葉が出てきます。一般的には「がん遺伝子」と言われますが、これは誤解されやすい言い方です。がんを発生させる "専用の" がん遺伝子があるわけではありません。がん遺伝子の多くは生命の維持や子孫を残すプロセスに必須の遺伝子です。それが変異するとがんのリスクが生じる。

ドライバー遺伝子とは「その遺伝子が変異することでがんの直接の原因(の一つ)になる遺伝子」です。このドライバー遺伝子に生じる変異が「ドライバー変異」です。本書では「ドライバー遺伝子」「ドライバー変異」という言葉が多用されています。

さらに上の引用に「幹細胞に起きるエラーはとりわけ危険だ」とありあります。「幹細胞」とは、分裂する能力があると同時に、分裂してできた娘細胞が別種の細胞になる能力をもった細胞です。有名なのは受精後の胚の ES 細胞ですが、各臓器系についてそれを作り出す幹細胞があります。たとえば血球やリンパ球のすべては骨髄の造血幹細胞から作られます(No.69「自己と非自己の科学(1)」参照)。この幹細胞を人工的に作り出したのが、山中教授の iPS 細胞(induced Pluripotent Stem cells = 人工多能性幹細胞)です。

幹細胞に関していうと、受精後の胚に生じる乱れが原因で発生するがんが小児がんです。従って小児がんの発生メカニズムは他のがんとは根本的に違います。

遺伝子変異が蓄積しただけではがんになりません。しかし生物の進化と同じで、環境が変わったとき、それが原因で変異した遺伝子をもつ細胞が優勢になります。これががんです。この体内環境の変化の第一は加齢です。

|

もう一つの重要な環境変化は、加齢とも大いに関係しますが、持続的な炎症です。

|

進化の「るつぼ」としてのがん

では実際にがんが発生したとき、がん組織に中の遺伝子変異はどうなっているのでしょうか。そこでは、それぞれ違った変異をもつ細胞集団があちこちに散在していることが分かってきました。

2012年の論文に載った、キャンサー・リサーチ・UKのチャールズ・スワントン教授の研究があります。彼は DNA配列決定の技術を駆使し、がん組織の中の遺伝子マップを作り始めました。

以下の引用に「標的療法」という言葉がありますが、これはがんの要因となっている特定のドライバー遺伝子の働きを無効にするような治療(化学療法など)という意味です。

|

がん細胞集団(クローン)という表現がありますが、クローンとは「同じ1個の祖先細胞に由来し、同一の遺伝子変異をもつ細胞の集団」のことです。

この引用にあるように、腫瘍組織における遺伝子変異は「変異のパッチワーク状態」であり、しかも変異は "積み重なり"、かつ "枝分かれ" しつつ起きています。つまり「遺伝子変異の系統樹」が描けることが分かってきました。ここに至って、ダーウィンの「進化論」との類似性が明らかになってきました。

|

我々は「進化」を誤解しがちです。進化生物学でいう進化(evolution)とは、生物が別の種に分かれること(だけ)を意味します。その要因は、遺伝子の突然変異と環境変化の圧力による選択(自然選択)です。進化は「変化」であって「より良くなる」という意味は含みません。

さらに我々はどうしても「直線的な進化」を考えがちです。チンパンジーが猿人になり、ホモ族(ヒト族)になり、そのホモ族も原人からネアンデルタール人になって、ホモ・サピエンスに進歩してきた、というような ・・・・・・。しかし実態は、霊長類が分化してきたというのが正しい。

がんもそれと同じです。がんの本質は「枝分かれ進化」であり、適応と進化を繰り返す可変的なシステムなのです。実際、がん組織において「自然選択 = 環境による選択」が起こっているという証拠が集まってきました。

|

がん細胞からすると、最大の環境変化はがん治療がもたらす環境変化です。つまり、がんの進化において、特に放射線療法と化学療法は、自然選択を加速させます。それらの治療に耐性をもつ遺伝子変異をもつがん細胞だけが生き残り、それ以外は死滅する。そして耐性がん細胞がまたたく間に増殖してしまうのです。

著者はがん組織を "進化の「るつぼ」" と形容しています。そしてこれは、生物の歴史を考えると不思議でも何でもないと書いています。

|

がんの適応療法

がんが「進化のるつぼ」との認識にたつと、がん治療の新しい考え方が見えてきます。その一つが「適応療法」です。米国フロリダ州のモフィットがんセンターのロバート・ゲイトンビーの研究が紹介されています。

|

農薬に耐性をもつ雑草や害虫が出現することは常識になっています。抗生物質に耐性をもつ病原菌(= 耐性菌)が出現するのも同じです。上の引用に出てくるコナガは、キャベツなどのアブラナ科の食物に寄生する小さな蛾です。コナガは農薬に耐性をつけてしまいますが、農家はこの問題に対して次のように取り組んできました。

|

適応療法とは、上の引用における "総合的害虫管理" と同様に、いわば「がんを手なずける」治療です。

|

適応療法とは、がんとの共存を目指すものと言えるでしょう。そして患者の生存期間をできるだけ延ばすことが目的です。もちろんこの戦略を実行するには、がん組織中のがん細胞の数の精密な測定と治療による変化予測が必須です。上記の引用にあるゲイントビーは数式モデルを使って予測をしたようです。

さらに「がんは進化のるつぼ」という認識にたつと、患者のがんを絶滅させる新たな戦略が見えてきます。これは地球上で過去に起こった "種の絶滅" に学んだものです。

種の絶滅というと、我々がすぐに思い浮かべるのは恐竜の絶滅です。6500万年~6600万年前、今のメキシコのユカタン半島付近に大隕石が衝突し、地球環境が激変し、恐竜が絶滅した(そして生き残った恐竜が鳥に進化した)という件です。

しかしこのような「一撃で起こる劇的な絶滅」はわずかです。ほとんどの種の絶滅は「数回の連続した打撃」によって起こる。この例として、絶滅の経緯が分かっているヒースヘンの絶滅が紹介されています。

ヒースヘンは、和名をニューイングランド・ソウゲンライチョウと言い、その名の通りライチョウに似た大型の鳥です。この鳥は北米大陸にヨーロッパ人が来たときには東海岸のあちこちにいました。ところが植民地の拡大と入植者による乱獲で、一つの島の50羽までに激減しました。その後の人々の努力で、島での生息数は2000羽までに回復しました。しかし、その繁殖地で火災が起こり、次には異常低温の冬が連続し、最終的には感染症の流行によって1932年に絶滅してしまいました。

ポイントは、ヒースヘンが数回の打撃で絶滅に至ったことと、一つの島に閉じこめられて50羽に激減するという「地理的ボトルネック」と「遺伝子のボトルネック」を経験したことです。こうなると遺伝子の多様性は失われ、感染症で全滅するようなことが起きる。かつ、一つの島で全滅してしまえばそれで種は終わりです。

この「種の絶滅モデル」を、がんの治療に応用できないでしょうか。実は、小児の急性リンパ性白血病の治療は、まさにこのような考え方だったのです。

|

こういった考え方は、がんを「進化のるつぼ」と認識することから生まれてきたものです。がん治療に新しい方法を持ち込むものと言えるしょう。

生きることと、がんになることは表裏一体

著者が最後に強調しているのは、生物に関するすべての研究は進化の視点なしには意味をなさないということです。がん研究も例外ではありません。

|

本書の最後に「がん研究・がん治療の最終ゴール」として目指すべきことが書かれています。以下の引用にある「ルカ」とは LUCA(Last Universal Common Ancestor = 最後の共通祖先)です。つまり地球上のすべての生命体の先祖をさかのぼると、生命の発生の起源となった1つの共通祖先に行き着くはずで、その最初に行き着いた共通祖先を言っています。

|

感想

言うまでもありませんが、以上に紹介したのは本書のごく一部です。著者が最後に「この本を書くにあたり、50人以上もの研究者の話を聞き、数えきれないほどの書籍と論文を読んだ」と書いているとおり、サイエンス・ライター、なしは医学ジャーナリストとしての丹念な取材と調査にもとづく記述が本書の価値です。

主題となっている「がんはヒトの体内で起こる進化のプロセスである」という認識は、"なるほど" と納得性が高いと思いました。がんの標準治療である化学療法と放射線療法を見直すべきだという著者の主張は、「進化」の視点でがんを見ると当然そうなるでしょう。「がんを撲滅する」のではなく「がんを人のコントロール配下に置く」ことを目標にするわけです。

と同時に、本書には書いてありませんが、がんの免疫療法やウイルス療法の重要性も分かったと思いました。免疫療法とは、例えば本庶 佑先生(2018年ノーベル医学生理学賞)が開発の道を開いた "免疫チェックポイント阻害薬" による治療であり、ヒトが本来もつ免疫機能でがん細胞を攻撃するものです。またウイルス療法は、藤堂 具紀先生の "デリタクト注"(= 薬剤名。2021年に日本で承認)が代表的です(No.330「ウイルスでがんを治療する」)。

免疫機能もウイルスも、生命の歴史の中で進化ないしは共存してきたものです。従って、がんの撲滅はできないかもしれないが、そのコントロールに役立つでしょう。少なくとも、化学療法によって耐性がん細胞を出現させ、結果として手がつけられなくなるようなことは無いと思います。

「進化」という言葉を用いずに本書の内容を1文で要約すると、次の3つのどれかになるでしょう。

| がんは多細胞生物の宿命である。 | |

| がんは生きるための代償である。 | |

| 生きることと、がんになることは表裏一体である。 |

どれも正しいと思いますが、「宿命」や「代償」という言葉には価値判断が入っています。その意味では、著者が最後に書いている「表裏一体」が最も適切な言葉だと思いました。

(次回に続く)

2022-05-07 11:43

nice!(0)