No.338 - がん進化論にもとづく治療戦略 [科学]

No.336 と No.337 の続きです。No.336「ヒトはなぜ "がん" になるのか」と No.337「がんは裏切る細胞である」は、

という知見にもとづき、新たな治療方法の必要性を述べた2つの本を紹介したものでした。この2書に共通していたのは新たな方法である「適応療法」で、この療法を始めたアメリカの医師、ゲイトンビー(Robert Gatenby)の研究が紹介されていました。そのゲイトンビー本人による論文が2年前の日経サイエンスに掲載されました。

「がん進化論にもとづく治療戦略」

J.デグレゴリ(コロラド大学)

R.ゲートンビー(モフィットがんセンター)

です。今回はこの内容を紹介します。No.336、No.337 と重複する部分が多々あるのですが、「進化論にもとづくがん治療」をそもそも言い出した研究者の発言は大いに意味があると思います。

注意点は、この論文がもともと「Scientific American 2019年8月号」に掲載されたものだということです(原題は "Darwin's Cancer Fix")。がん治療の研究は日進月歩であり、約3年前の論文ということに留意する必要があります。

とはいえ、進化論にもとづくがん治療のキモのところが端的に解説されていて、「がんとは何か」の理解が進むと思います。以下の引用では段落を増やしたところがあります。また、下線や太線は原文にはありません。

治癒困難ながん

まず論文は、前立腺がんを例に「治癒困難ながん」の説明がされています。

補足しますと、一般に前立腺がんは進行が遅く、かつ、PSAマーカー検査という有力な発見方法があります。ざっと言うと、転移を伴うステージ4になる前に治療をすれば、5年生存率は90%程度で、"治りやすいがん" と言えるでしょう。しかし、転移を伴うステージ4になると完全治癒は難しくなる。5年生存率は 50% を切り、上の引用にあるように 3/4 の人が命を失うことになります。

つまり著者が論文の筆頭にあげているのは「現代医学で比較的対処がしやすいがんでも、治癒が難しい、あるいは治癒できないケースがある」ということです。後の方にも何回か出てきますが、著者の問題意識は、こういったケースにどう対応するかです。あるいは、治癒不能に至らないようにどうするかです。

がんと進化

上の引用の最後でダーウィンの「進化」が出てきますが、有名なガラパゴス諸島に生息するフィンチ(小鳥の一種)を例に説明されています。

ガラパゴス島のフィンチで起こったことと同じ力学が、体内の細胞の間で起こっているというの著者の考えです。

がん細胞と正常細胞は体内で競争をしていて、がんの発生はその競争のあり方に依存しています。進化論によると個体の変異はランダムに起こりますが、その個体が生き残って子孫を残すかどうかは環境によって決まる(= 自然選択)。がんも同様です。上の引用に「細胞の内部の変異だけに注目するよりも、その周囲の環境に目を向けた方ががんをよく理解できる」とあるところがポイントです。

さらに体内では正常細胞とがん細胞が競争しているだけでなく、腫瘍の中において、抗がん剤が効く細胞(= 感受性がある細胞)と抗がん剤が効かない細胞が競争をしています。

この引用に書かれているのが「適応療法」です。ここまでで著者の論文の全体が要約されています。以降は、さらに詳細な説明です。

がんの環境要因と予防

著者は、環境要因でがんが発生するプロセスを述べ、その環境要因を研究することが予防につながるという見通しを述べています。

ダーウィンは「限られた資源をめぐる競争は、環境に最も適した形質を持つ個体の選択につながる」と唱えました。著者はがんの研究をするうちに、ダーウィンが唱えた「進化を加速する力」と「がんの発生や抗がん剤に対する患者の反応」の間に類似性があることに気づきました。

化石研究から分かったことは、生物は「劇的な環境変化があったときに急速に進化する」ということです。環境が安定しているときに急激に進化することはない。では、正常細胞やそれが変異したがん細胞にとっての「劇的な環境変化」は何かというと、その最たるものが「抗がん剤による治療」なのです。このことは後に出てきます。

以上のような知見をもとに、著者はがんの予防における環境要因の研究が重要なことを力説しています。

ここまでの研究は、すべてマウスで行ったものです。しかし、マウスで成功したからと言ってヒトでうまくいくとは限りません。しかも、引用にある「炎症」は人体に備わった免疫応答の一部です。炎症を押さえることでがんの予防につながるかもしれないが、たとえば感染予防の機能が低下することが当然考えられます。「私たちは慎重に進まなければならない」と著者は書いています。

がんの治療戦略:病害虫対策から学ぶ

がんは細胞の進化のプロセスであるという考え方にもとづくと、がん治療につきまとう "薬剤耐性" というやっかいな問題を回避できる可能性がでてきます。それは、農業における病害虫との戦いの歴史から学ぶことでわかります。

実は、医学界はすでに同様の教訓を抗生物質で学んできました。抗生物質の使用と耐性菌の発生という悪循環の繰り返しを止めるには、抗生物質の過剰な使用をやめなければならない。これが教訓です。しかし同じ医学界でも、がん治療の分野ではこういった教訓が生かされていないのです。

この引用の最後に「治癒不能ながんにおいては、この戦略(= 最大耐用量を投与)は進化論的には賢明とはいえない」とあるように、著者の眼は治癒不能ながんに向けられています。そこでは現在の標準的な方法は賢明ではないのです。

ではどうするか。それは農家がやっている「総合的病害虫管理」と同様の方法であり、望ましくない集団(= 病害虫・がん)を一定レベル以下に押さえる治療戦略(= 適応療法)です。その考え方、実験、臨床試験結果が述べられています。

適応療法

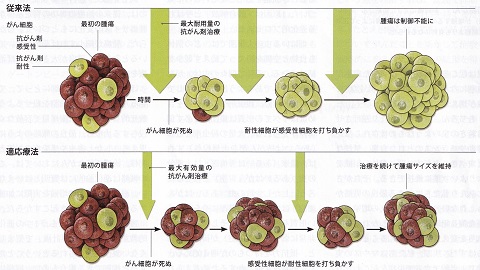

ここでも著者は「過去の経験から今ある治療法ではがんを治せないことがわかっている患者に対してだけ用いる」との前提条件をつけています。適応療法と従来療法を比較した分かりやすい絵が論文に載っていました。

この引用あるように、著者は、

適応療法を行ったわけです。きわめて綿密な作戦のもとに治療を行ったことがうかがえます。この結果、引用のように良好な結果が得られました。しかし著者は、

と、慎重にコメントしています。また、「最良の策がなるだけ多くのがん細胞を殺すことではなく、必要最小限を殺すことだ」と患者に納得してもらうのは、たとえ治癒不能ながん患者であったとしても難しいこともあるでしょう。こういった患者の心理的な障壁の解決も課題になります。

がん抑制に向けて

がんは、どうしようもなく複雑で異様な力を持つ存在に映ります。原因がはっきりしないことが多いうえに、非常に強力で毒性の強い抗がん剤治療にも打ち勝って再発する能力を備えているからです。

実際、1世紀以上にわたり「すべての正常細胞はそのままにすべてのがん細胞を排除できる特効薬」が研究・開発されてきましたが、がんは進化を利用してこうした薬剤をかわしてきました。

しかし逆に、がんが他のすべての生命システムと同様に進化のルールに従うという理解にたてば、がんを抑制する手段がありうるのです。そして、たとえ完全治癒はしなくても、がんの進化について学んだことを活かして戦略的な治療を行えば、最良の結果を得られるでしょう。さらに、がん細胞よりも正常細胞が有利になるように体内の組織環境を整える "予防戦略" も開発できそうです。がん細胞だけでなく、私たちも進化を利用できるのです。

以上が論文の内容です。冒頭の「治癒不能な前立腺がん」の話にもあったように、著者の問題意識は「標準治療では治癒できない(= 生存率が低い)ケースにどう対応するか」に向けられています。決して標準治療を否定するとか、抗がん剤を否定するとか、そういったものではありません。

治癒不能とされるケースでも、治療のやり方を見直すことで、完全治癒はできないかもしれないが、がんを人間のコントロール配下におき、患者にとっての最良の道を見つけたい。そういう主旨だと理解できます。そのベースになっているのが「"進化" の視点で生命現象を観察する」ことなのです。

紹介した論文の原題は "Darwin's Cancer Fix" です。名詞形での表現ですが、動詞形にして直訳すると「ダーウィンががんを治療する」でしょう。「およそすべての生命現象を研究するときには進化の視点が欠かせない」という意味のことを、20世紀の著名な生命科学者が言ったと記憶しますが、この原題はそのことを示唆しているのでした。

がんは体内で起きる細胞の進化である

という知見にもとづき、新たな治療方法の必要性を述べた2つの本を紹介したものでした。この2書に共通していたのは新たな方法である「適応療法」で、この療法を始めたアメリカの医師、ゲイトンビー(Robert Gatenby)の研究が紹介されていました。そのゲイトンビー本人による論文が2年前の日経サイエンスに掲載されました。

「がん進化論にもとづく治療戦略」

J.デグレゴリ(コロラド大学)

R.ゲートンビー(モフィットがんセンター)

日経サイエンス 2020年5月号

|

注意点は、この論文がもともと「Scientific American 2019年8月号」に掲載されたものだということです(原題は "Darwin's Cancer Fix")。がん治療の研究は日進月歩であり、約3年前の論文ということに留意する必要があります。

とはいえ、進化論にもとづくがん治療のキモのところが端的に解説されていて、「がんとは何か」の理解が進むと思います。以下の引用では段落を増やしたところがあります。また、下線や太線は原文にはありません。

治癒困難ながん

まず論文は、前立腺がんを例に「治癒困難ながん」の説明がされています。

|

補足しますと、一般に前立腺がんは進行が遅く、かつ、PSAマーカー検査という有力な発見方法があります。ざっと言うと、転移を伴うステージ4になる前に治療をすれば、5年生存率は90%程度で、"治りやすいがん" と言えるでしょう。しかし、転移を伴うステージ4になると完全治癒は難しくなる。5年生存率は 50% を切り、上の引用にあるように 3/4 の人が命を失うことになります。

つまり著者が論文の筆頭にあげているのは「現代医学で比較的対処がしやすいがんでも、治癒が難しい、あるいは治癒できないケースがある」ということです。後の方にも何回か出てきますが、著者の問題意識は、こういったケースにどう対応するかです。あるいは、治癒不能に至らないようにどうするかです。

がんと進化

上の引用の最後でダーウィンの「進化」が出てきますが、有名なガラパゴス諸島に生息するフィンチ(小鳥の一種)を例に説明されています。

|

ガラパゴス島のフィンチで起こったことと同じ力学が、体内の細胞の間で起こっているというの著者の考えです。

|

がん細胞と正常細胞は体内で競争をしていて、がんの発生はその競争のあり方に依存しています。進化論によると個体の変異はランダムに起こりますが、その個体が生き残って子孫を残すかどうかは環境によって決まる(= 自然選択)。がんも同様です。上の引用に「細胞の内部の変異だけに注目するよりも、その周囲の環境に目を向けた方ががんをよく理解できる」とあるところがポイントです。

さらに体内では正常細胞とがん細胞が競争しているだけでなく、腫瘍の中において、抗がん剤が効く細胞(= 感受性がある細胞)と抗がん剤が効かない細胞が競争をしています。

|

この引用に書かれているのが「適応療法」です。ここまでで著者の論文の全体が要約されています。以降は、さらに詳細な説明です。

がんの環境要因と予防

著者は、環境要因でがんが発生するプロセスを述べ、その環境要因を研究することが予防につながるという見通しを述べています。

|

ダーウィンは「限られた資源をめぐる競争は、環境に最も適した形質を持つ個体の選択につながる」と唱えました。著者はがんの研究をするうちに、ダーウィンが唱えた「進化を加速する力」と「がんの発生や抗がん剤に対する患者の反応」の間に類似性があることに気づきました。

|

化石研究から分かったことは、生物は「劇的な環境変化があったときに急速に進化する」ということです。環境が安定しているときに急激に進化することはない。では、正常細胞やそれが変異したがん細胞にとっての「劇的な環境変化」は何かというと、その最たるものが「抗がん剤による治療」なのです。このことは後に出てきます。

|

以上のような知見をもとに、著者はがんの予防における環境要因の研究が重要なことを力説しています。

|

ここまでの研究は、すべてマウスで行ったものです。しかし、マウスで成功したからと言ってヒトでうまくいくとは限りません。しかも、引用にある「炎症」は人体に備わった免疫応答の一部です。炎症を押さえることでがんの予防につながるかもしれないが、たとえば感染予防の機能が低下することが当然考えられます。「私たちは慎重に進まなければならない」と著者は書いています。

がんの治療戦略:病害虫対策から学ぶ

がんは細胞の進化のプロセスであるという考え方にもとづくと、がん治療につきまとう "薬剤耐性" というやっかいな問題を回避できる可能性がでてきます。それは、農業における病害虫との戦いの歴史から学ぶことでわかります。

|

実は、医学界はすでに同様の教訓を抗生物質で学んできました。抗生物質の使用と耐性菌の発生という悪循環の繰り返しを止めるには、抗生物質の過剰な使用をやめなければならない。これが教訓です。しかし同じ医学界でも、がん治療の分野ではこういった教訓が生かされていないのです。

|

この引用の最後に「治癒不能ながんにおいては、この戦略(= 最大耐用量を投与)は進化論的には賢明とはいえない」とあるように、著者の眼は治癒不能ながんに向けられています。そこでは現在の標準的な方法は賢明ではないのです。

ではどうするか。それは農家がやっている「総合的病害虫管理」と同様の方法であり、望ましくない集団(= 病害虫・がん)を一定レベル以下に押さえる治療戦略(= 適応療法)です。その考え方、実験、臨床試験結果が述べられています。

適応療法

|

ここでも著者は「過去の経験から今ある治療法ではがんを治せないことがわかっている患者に対してだけ用いる」との前提条件をつけています。適応療法と従来療法を比較した分かりやすい絵が論文に載っていました。

|

この図で茶色は抗がん剤に感受性をもつ(=抗がん剤が効く)がん細胞、緑色は抗がん剤に耐性をもつがん細胞を示す。 上段の従来法では、進行がんの治療に「焦土作戦」がとられ、患者が耐えられる最大耐用量の抗がん剤で腫瘍を攻撃する。しかし、生き残ったがん細胞は抗がん剤に耐性を持っており、焦土になった中で増殖して手が付けられなくなる。 それに対して下段が適応療法で、抗がん剤の用量を減らし、資源獲得競争において感受性細胞が耐性細胞を負かすように仕向ける。これによって腫瘍が完全な耐性を進化させるのを防ぐ。 |

|

この引用あるように、著者は、

| 前立腺がん細胞の治療中の進化モデルを開発し | |

| モデルを使用して抗がん剤の投与量に対する前立腺がんの反応をシミュレートし | |

| そのシミュレーションを繰り返して最も長くがんを抑えられる一連の投与量を特定して |

適応療法を行ったわけです。きわめて綿密な作戦のもとに治療を行ったことがうかがえます。この結果、引用のように良好な結果が得られました。しかし著者は、

| 進化にもとづく治療戦略はまだ揺籃期 | |

| 前立腺がんでうまくいっていったからといって、胃がんなどでも有効かどうかはわからない |

と、慎重にコメントしています。また、「最良の策がなるだけ多くのがん細胞を殺すことではなく、必要最小限を殺すことだ」と患者に納得してもらうのは、たとえ治癒不能ながん患者であったとしても難しいこともあるでしょう。こういった患者の心理的な障壁の解決も課題になります。

がん抑制に向けて

がんは、どうしようもなく複雑で異様な力を持つ存在に映ります。原因がはっきりしないことが多いうえに、非常に強力で毒性の強い抗がん剤治療にも打ち勝って再発する能力を備えているからです。

実際、1世紀以上にわたり「すべての正常細胞はそのままにすべてのがん細胞を排除できる特効薬」が研究・開発されてきましたが、がんは進化を利用してこうした薬剤をかわしてきました。

しかし逆に、がんが他のすべての生命システムと同様に進化のルールに従うという理解にたてば、がんを抑制する手段がありうるのです。そして、たとえ完全治癒はしなくても、がんの進化について学んだことを活かして戦略的な治療を行えば、最良の結果を得られるでしょう。さらに、がん細胞よりも正常細胞が有利になるように体内の組織環境を整える "予防戦略" も開発できそうです。がん細胞だけでなく、私たちも進化を利用できるのです。

以上が論文の内容です。冒頭の「治癒不能な前立腺がん」の話にもあったように、著者の問題意識は「標準治療では治癒できない(= 生存率が低い)ケースにどう対応するか」に向けられています。決して標準治療を否定するとか、抗がん剤を否定するとか、そういったものではありません。

治癒不能とされるケースでも、治療のやり方を見直すことで、完全治癒はできないかもしれないが、がんを人間のコントロール配下におき、患者にとっての最良の道を見つけたい。そういう主旨だと理解できます。そのベースになっているのが「"進化" の視点で生命現象を観察する」ことなのです。

紹介した論文の原題は "Darwin's Cancer Fix" です。名詞形での表現ですが、動詞形にして直訳すると「ダーウィンががんを治療する」でしょう。「およそすべての生命現象を研究するときには進化の視点が欠かせない」という意味のことを、20世紀の著名な生命科学者が言ったと記憶しますが、この原題はそのことを示唆しているのでした。

2022-06-04 11:55

nice!(1)