No.339 - 千葉市美術館のジャポニズム展 [アート]

No.224 に引き続いてジャポニズムの話題です。No.224「残念な "北斎とジャポニズム" 展」は、2017年に国立西洋美術館で開催された展覧会(= "北斎とジャポニズム" 2017年10月21日~2018年1月28日)の話でしたが、先日、千葉市美術館で「ジャポニズム ── 世界を魅了した浮世絵」と題する企画展が開かれました(2022年1月12日~3月6日)。見学してきたので、それについて書きます。

以下、引用などで『図録』としてあるのは、この展覧会のカタログです。

ジャポニズムを通して浮世絵を見る

『図録』の最初に、この展覧会の主旨を書いた文章が載っていました。それを引用します(段落を増やしたところがあります。また下線や太字は原文にはありません)。

「日本文化とはなにか」という問いに答えるためには、日本文化を熟知していたとしても不足です。「日本文化でないもの」を知らないといけない。同様に「浮世絵とは何か」という質問に答えるためには、文化的伝統の全く違う絵を熟知している必要がある。その例として、19世紀後半に浮世絵に初めて接した欧米の画家がある。彼らの目に浮世絵がどう映ったかを感じることで、浮世絵の特徴や魅力を再認識しよう、というわけです。

我々は浮世絵をあまりに見慣れてしまっているので、何が特徴なのか、価値はどこにあるのかが分からなくなっています。そう断言するのは言い過ぎかもしれないが、分からなくなっている危惧がある。その "慣れきった" 感覚や感性をリフレッシュさせたい。そういう企画だと理解しました。この展覧会の英語タイトルは、

で、直訳すると「ジャポニズムを通してみた浮世絵」です。これが企画の主旨を一言で表しているのでした。さらに上の引用の少しあとで、田辺氏は次のように書いています。

江戸時代の浮世絵は明治初期に大量に海外へ流出しました。二束三文で売られたものも多いようです。輸出品の緩衝材として使われたというような話もありました。上の引用にある渡邊庄三郎の推測によると、浮世絵の 99% は海外にあるわけです(散逸も含めて)。この流出が何を意味するかと言うと、

ということだと思います。この企画展はそういうことも感じさせるものでした。

展覧会の構成

本展覧会は次の8つの切り口で構成されていました(『図録』の解説に沿って記述)。

の8つです。このうち ① は葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が西欧の画家に与えたインパクトです。このブログでも No.156「世界で2番目に有名な絵」で(絵画にとどまらない)影響の例をあげました。もちろん、北斎に続く日本の絵師に与えた影響も大きかったわけです。本展では大波を描いた北斎の別の作品もありました。

「千絵の海」は、各地の漁をテーマとし、自然と人間の営みを描いた10図からなるシリーズです。この絵は大波に翻弄されながらも漁をする漁師を描いている点で「神奈川沖浪裏」との共通部分がありますが、空を全く描かない構図や泡立つような波頭の表現に、北斎の工夫というか、"革新を目指す姿勢" が現れています。

③ の「空飛ぶ浮世絵師」とは不思議な言い方ですが、要するに、

です。「鳥の目」で描いた作品と言ってもよいでしょう。これが浮世絵の特徴だと言われると、なるほどと納得できます。その例を2作品、引用します。

「大はしあたけの夕立」はゴッホが模写したことで有名です。一見して分かるように「雨を画題にし、雨を線で描く」という浮世絵の特徴を表していて、これは本展の「⑦ 四季に寄り添う ─ 雨と雪」のテーマにもなっていました。それもあって、我々はこの絵の「雨の表現」に注目しがちです。

しかし作品のもう一つの特色は、上空から橋(= 新大橋)と川(= 隅田川)を描くという「俯瞰の構図」なのですね。これもなるほどという感じがしました。

考えてみると、日本美術には俯瞰構図の伝統があります。源氏物語絵巻のような「吹抜屋台」(= 天井を描かずに室内を上からの構図で描く技法)や、多数描かれた「洛中洛外図屏風」がそうだし、雪舟の国宝「天橋立図」などは、現代人でさえ(ヘリコプターにでも乗らない限り)見ることができない構図で描かれています。そのため、浮世絵の絵師の俯瞰構図も我々にとっては違和感がありません。北斎の富嶽三十六景の(いわゆる)「赤富士」も、特に "俯瞰構図だ" ということを気に止めることは皆無です。

一方、西欧の風景画を振り返ってみると「鳥の目」で描かれたような風景画は思い当たらないのです。つまり、浮世絵の構図はジャポニズムの画家にとっては目新しいものだった。

本展覧会では、アンリ・リヴィエールの習作(セーヌ河とエッフェル塔)がありました。しかし、浮世絵の絵師とは少々違います。『図録』の解説にも、ジャポニズムの画家の俯瞰構図は「画家自身が何か高い建物にいるとの想定を感じさせ、現実感のある描写の範囲に収めようとしているように見える点は、日本の絵師との違いを感じさせる」とありました。

そのほかの、

などのテーマは、国立西洋美術館で開催された「北斎とジャポニズム展」(No.224)と共通のものです。「母と子の日常」では、喜多川歌麿「行水」とメアリー・カサットの母と子のデッサンが対比されていましたが、No.187「メアリー・カサット展」に、歌麿とカサットの版画「湯浴み」を並べて引用しました。

以降は、浮世絵の展示における「従来あまりなかった切り口」という意味で、「⑤黒という色彩」を中心に紹介します。

黒という色彩

田辺副館長は『図録』の解説で次のように書いています。

その黒を "利き色" につかった鈴木春信の2作品と、それと対比されていたヴァロットンとロートレックの作品を引用します。

鈴木春信の作品は、夜の漆黒の闇を表現する黒が強烈で、梅・振り袖・欄干の赤系の色の対比が目を引く作品です。

ヴァロットンの作品は木版画です。夜に外出するという、何らかのストーリーがありそうな場面ですが、最小限のシンプルな線と "白黒画像の対比の美" を感じる作品になっています。

春信の作品は、雪の中の恋仲の男女を描いた有名な作品です。雪の白を基調とした画面の中に、男女の着物の黒と白の対比が際だっています。

ロートレックの作品は、「ディヴァン・ジャポネ」(=日本の長椅子の意味)という店名のカフェ・コンセール(ショーを見せる飲食店、ないしは音楽酒場)の開店ポスター(リトグラフ)です。舞台と楽団をバックに、中央にドンと描かれた実在のダンサー、ジャンヌ・アヴリルの量感が黒で表現されています。

こうしてみると「色彩としての黒」が浮世絵の特色であることが理解できます。そして、この文化的伝統を引き継いだ後世の日本画家も当然ながら「黒」を効果的に使います。すぐに思い出すのは、長年のあいだ所在不明で近年発見された、鏑木清方(1875-1949)の「築地明石町」(1927)です。本展とは関係ありませんが画像を引用しておきます。

マネ「エミール・ゾラの肖像」

いったん本展覧会を離れます。「黒という色彩」と「ジャポニズム」の2つの接点で思い出す絵があります。エドゥアール・マネの「エミール・ゾラの肖像」です(No.295「タンギー爺さんの画中画」に画像を掲載)。

画題になっているエミール・ゾラの衣装が黒です。そして、この絵の画中画の一つが歌川国明の「大鳴門灘右エ門」ですが、まさに鏑木清方の「築地明石町」のように「黒い羽織を着た人物(=力士)」が描かれているのですね。この黒の使い方は浮世絵の典型と言ってよいでしょう。

この「エミール・ゾラの肖像」について、昭和音楽大学の宮崎教授が日本経済新聞に次のように書いていました。

この引用にあるように、マネは「黒という色彩」の卓越した使い手です。「ベルト・モリゾの肖像」(オルセー美術館)とか「死せる闘牛士」(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)といった、黒が大変印象的な作品があります。

その黒の使い方を誰かから学んだとしたら、一つはマネが尊敬するベラスケスでしょう(No.36「ベラスケスへのオマージュ」参照)。「エミール・ゾラの肖像」にもベラスケスの絵が画中画として描かれていました。

もうひとつは、オランダの画家、フランス・ハルスです。マネはオランダ旅行をしたあとに "ハルス風" の絵を描いてます(No.97「ミレー最後の絵(続・フィラデルフィア美術館)」参照)。確かゴッホは手紙の中で「ハルスは10種類の黒を使い分けている」という主旨のことを書いていたと思います("10種類"というのはウロ覚えです)。

そしてさらに「色彩としての黒」を学んだとしたら、それが浮世絵なのでしょう。「大鳴門灘右エ門」に描かれた黒い羽織は、我々にとってそういう色使いがあたりまえであるため、言われてみないと気付かないのです。

そして宮崎教授が上の引用で指摘している「ゾラの黒いジャケットが右後ろの相撲絵の黒い羽織と向き合っている」というのはまさに図星であって、そういう風に構図が意図されているのだと思いました。マネが親友・ゾラの後方に「大鳴門灘右エ門」を描き込んだのは、単なる浮世絵へのオマージュではなく、さらに深い意味があると理解できました。

喜多川歌麿の「両国橋納涼」

話を本展覧会に戻します。「② 水の都・江戸 ─ 橋と船」のテーマで展示されていた浮世絵の一つが、喜多川歌麿の「両国橋納涼」でした。一度、見たいと思っていた作品でしたが、初めて実物を目にすることができました。

「大判錦絵6枚続き」という、超豪華な大画面です。「大判錦絵3枚続き」はよく見ますが、それを上下に組み合わせた "滅多に見かけない" 構成の浮世絵です。

描かれているのは浮世絵の定番の画題である橋、船、女性ですが、それらがギッシリと詰め込まれていて、まさに "テンコ盛り" 状態です。遠方に小さく別の橋まで描かれていますが、これは両国橋より南側の新大橋でしょう(広重の「大はしあたけの夕立」の橋)。

ここで注目したいのは、上半分の「大判錦絵3枚続き」です。そもそも "続絵" は一枚にしても鑑賞できるものです。この絵もそうなるように、各枚には女性が3人づつ描かれています(その他、子どもや町人もいる)。そして ・・・・・・(これ以降の話は本展覧会とは関係ありません)

この「一枚に女性3人を描いた3枚続き」という構図が、ジャポニズムの観点から、ある作品を連想させます。アンリ・マティスの「三姉妹」(バーンズ・コレクション所蔵)です(No.95「バーンズ・コレクション」の Room 19 West Wall 参照)。このことは、No.224「残念な "北斎とジャポニズム" 展」にも書きました。

「縦長のカンヴァスに3人の女性を描き、それが3連作になっている」作品です。単に「3人の女性を描いた絵」なら、ギリシャ神話を題材とする西洋絵画の定番モティーフ、"三美神" を意識したとも考えられるでしょう。実際にそういう絵が他の画家にあります。しかしこの作品は "三美神の3連作" です。こういった作例は、こと西洋絵画においては、後にも先にもこのマティス作品しかないと思います。

マティスが「両国橋納涼」を見たことがあるのかどうかは分かりません。ただ、喜多川歌麿は「1枚に女性3人を描いた3枚続き」という作品を他にも描いているし、ほかの絵師の浮世絵にもあります。マティスはそういった浮世絵のどれかが念頭ににあって、バーンズ・コレクション所蔵の作品を描いたのではないでしょうか。

ともかく、喜多川歌麿の「両国橋納涼」を鑑賞できたというのことは、私にとって思い出深いものになりました。

|

ジャポニズム 世界を魅了した浮世絵 (ちらし) |

以下、引用などで『図録』としてあるのは、この展覧会のカタログです。

|

ジャポニズム 世界を魅了した浮世絵 (図録) |

ジャポニズムを通して浮世絵を見る

『図録』の最初に、この展覧会の主旨を書いた文章が載っていました。それを引用します(段落を増やしたところがあります。また下線や太字は原文にはありません)。

|

「日本文化とはなにか」という問いに答えるためには、日本文化を熟知していたとしても不足です。「日本文化でないもの」を知らないといけない。同様に「浮世絵とは何か」という質問に答えるためには、文化的伝統の全く違う絵を熟知している必要がある。その例として、19世紀後半に浮世絵に初めて接した欧米の画家がある。彼らの目に浮世絵がどう映ったかを感じることで、浮世絵の特徴や魅力を再認識しよう、というわけです。

我々は浮世絵をあまりに見慣れてしまっているので、何が特徴なのか、価値はどこにあるのかが分からなくなっています。そう断言するのは言い過ぎかもしれないが、分からなくなっている危惧がある。その "慣れきった" 感覚や感性をリフレッシュさせたい。そういう企画だと理解しました。この展覧会の英語タイトルは、

Ukiyoe wiewed through Japonisme

で、直訳すると「ジャポニズムを通してみた浮世絵」です。これが企画の主旨を一言で表しているのでした。さらに上の引用の少しあとで、田辺氏は次のように書いています。

|

江戸時代の浮世絵は明治初期に大量に海外へ流出しました。二束三文で売られたものも多いようです。輸出品の緩衝材として使われたというような話もありました。上の引用にある渡邊庄三郎の推測によると、浮世絵の 99% は海外にあるわけです(散逸も含めて)。この流出が何を意味するかと言うと、

あまりに見慣れたものは、価値がどこにあるのかが分からない以前に、そもそも価値があることすら分からない

ということだと思います。この企画展はそういうことも感じさせるものでした。

展覧会の構成

本展覧会は次の8つの切り口で構成されていました(『図録』の解説に沿って記述)。

| 大浪のインパクト | |

| 水の都・江戸 ─ 橋と船 | |

| 空飛ぶ浮世絵師 ─ 俯瞰の構図 | |

| 形・色・主題の抽象化 | |

| 黒という色彩 | |

| 木と花越しの景色 | |

| 四季に寄り添う ─ 雨と雪 | |

| 母と子の日常 |

の8つです。このうち ① は葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が西欧の画家に与えたインパクトです。このブログでも No.156「世界で2番目に有名な絵」で(絵画にとどまらない)影響の例をあげました。もちろん、北斎に続く日本の絵師に与えた影響も大きかったわけです。本展では大波を描いた北斎の別の作品もありました。

|

葛飾北斎 「千絵の海 総州銚子」 |

(千葉市美術館蔵) |

「千絵の海」は、各地の漁をテーマとし、自然と人間の営みを描いた10図からなるシリーズです。この絵は大波に翻弄されながらも漁をする漁師を描いている点で「神奈川沖浪裏」との共通部分がありますが、空を全く描かない構図や泡立つような波頭の表現に、北斎の工夫というか、"革新を目指す姿勢" が現れています。

③ の「空飛ぶ浮世絵師」とは不思議な言い方ですが、要するに、

現実に見ることはできない "上空の視点" から、風景や事物を俯瞰した構図で描いた絵

です。「鳥の目」で描いた作品と言ってもよいでしょう。これが浮世絵の特徴だと言われると、なるほどと納得できます。その例を2作品、引用します。

|

歌川広重 「名所江戸百景 両国花火」 |

(山口県立萩美術館・ 浦上記念館) |

|

歌川広重 「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」 |

(ホノルル美術館) |

「大はしあたけの夕立」はゴッホが模写したことで有名です。一見して分かるように「雨を画題にし、雨を線で描く」という浮世絵の特徴を表していて、これは本展の「⑦ 四季に寄り添う ─ 雨と雪」のテーマにもなっていました。それもあって、我々はこの絵の「雨の表現」に注目しがちです。

しかし作品のもう一つの特色は、上空から橋(= 新大橋)と川(= 隅田川)を描くという「俯瞰の構図」なのですね。これもなるほどという感じがしました。

考えてみると、日本美術には俯瞰構図の伝統があります。源氏物語絵巻のような「吹抜屋台」(= 天井を描かずに室内を上からの構図で描く技法)や、多数描かれた「洛中洛外図屏風」がそうだし、雪舟の国宝「天橋立図」などは、現代人でさえ(ヘリコプターにでも乗らない限り)見ることができない構図で描かれています。そのため、浮世絵の絵師の俯瞰構図も我々にとっては違和感がありません。北斎の富嶽三十六景の(いわゆる)「赤富士」も、特に "俯瞰構図だ" ということを気に止めることは皆無です。

一方、西欧の風景画を振り返ってみると「鳥の目」で描かれたような風景画は思い当たらないのです。つまり、浮世絵の構図はジャポニズムの画家にとっては目新しいものだった。

本展覧会では、アンリ・リヴィエールの習作(セーヌ河とエッフェル塔)がありました。しかし、浮世絵の絵師とは少々違います。『図録』の解説にも、ジャポニズムの画家の俯瞰構図は「画家自身が何か高い建物にいるとの想定を感じさせ、現実感のある描写の範囲に収めようとしているように見える点は、日本の絵師との違いを感じさせる」とありました。

そのほかの、

| 雨 | |

| 並木ごしの風景 | |

| 橋 | |

| 母と子の日常 |

などのテーマは、国立西洋美術館で開催された「北斎とジャポニズム展」(No.224)と共通のものです。「母と子の日常」では、喜多川歌麿「行水」とメアリー・カサットの母と子のデッサンが対比されていましたが、No.187「メアリー・カサット展」に、歌麿とカサットの版画「湯浴み」を並べて引用しました。

以降は、浮世絵の展示における「従来あまりなかった切り口」という意味で、「⑤黒という色彩」を中心に紹介します。

黒という色彩

田辺副館長は『図録』の解説で次のように書いています。

|

その黒を "利き色" につかった鈴木春信の2作品と、それと対比されていたヴァロットンとロートレックの作品を引用します。

|

鈴木春信 「夜の梅」 |

メトロポリタン美術館 |

|

フェリックス・ヴァロットン 「外出」 |

プーシキン美術館 |

鈴木春信の作品は、夜の漆黒の闇を表現する黒が強烈で、梅・振り袖・欄干の赤系の色の対比が目を引く作品です。

ヴァロットンの作品は木版画です。夜に外出するという、何らかのストーリーがありそうな場面ですが、最小限のシンプルな線と "白黒画像の対比の美" を感じる作品になっています。

|

鈴木春信 「雪中相合傘」 |

メトロポリタン美術館 |

|

アンリ・ロートレック 「ディヴァン・ジャポネ」 |

ジマーリ美術館 |

春信の作品は、雪の中の恋仲の男女を描いた有名な作品です。雪の白を基調とした画面の中に、男女の着物の黒と白の対比が際だっています。

ロートレックの作品は、「ディヴァン・ジャポネ」(=日本の長椅子の意味)という店名のカフェ・コンセール(ショーを見せる飲食店、ないしは音楽酒場)の開店ポスター(リトグラフ)です。舞台と楽団をバックに、中央にドンと描かれた実在のダンサー、ジャンヌ・アヴリルの量感が黒で表現されています。

こうしてみると「色彩としての黒」が浮世絵の特色であることが理解できます。そして、この文化的伝統を引き継いだ後世の日本画家も当然ながら「黒」を効果的に使います。すぐに思い出すのは、長年のあいだ所在不明で近年発見された、鏑木清方(1875-1949)の「築地明石町」(1927)です。本展とは関係ありませんが画像を引用しておきます。

|

鏑木清方 「築地明石町」 |

東京国立近代美術館 |

マネ「エミール・ゾラの肖像」

いったん本展覧会を離れます。「黒という色彩」と「ジャポニズム」の2つの接点で思い出す絵があります。エドゥアール・マネの「エミール・ゾラの肖像」です(No.295「タンギー爺さんの画中画」に画像を掲載)。

|

エドゥアール・マネ 「エミール・ゾラの肖像」(1868) |

オルセー美術館 |

画題になっているエミール・ゾラの衣装が黒です。そして、この絵の画中画の一つが歌川国明の「大鳴門灘右エ門」ですが、まさに鏑木清方の「築地明石町」のように「黒い羽織を着た人物(=力士)」が描かれているのですね。この黒の使い方は浮世絵の典型と言ってよいでしょう。

|

初代 歌川国明 「大鳴門灘右エ門」(1860) |

この「エミール・ゾラの肖像」について、昭和音楽大学の宮崎教授が日本経済新聞に次のように書いていました。

|

この引用にあるように、マネは「黒という色彩」の卓越した使い手です。「ベルト・モリゾの肖像」(オルセー美術館)とか「死せる闘牛士」(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)といった、黒が大変印象的な作品があります。

その黒の使い方を誰かから学んだとしたら、一つはマネが尊敬するベラスケスでしょう(No.36「ベラスケスへのオマージュ」参照)。「エミール・ゾラの肖像」にもベラスケスの絵が画中画として描かれていました。

もうひとつは、オランダの画家、フランス・ハルスです。マネはオランダ旅行をしたあとに "ハルス風" の絵を描いてます(No.97「ミレー最後の絵(続・フィラデルフィア美術館)」参照)。確かゴッホは手紙の中で「ハルスは10種類の黒を使い分けている」という主旨のことを書いていたと思います("10種類"というのはウロ覚えです)。

そしてさらに「色彩としての黒」を学んだとしたら、それが浮世絵なのでしょう。「大鳴門灘右エ門」に描かれた黒い羽織は、我々にとってそういう色使いがあたりまえであるため、言われてみないと気付かないのです。

そして宮崎教授が上の引用で指摘している「ゾラの黒いジャケットが右後ろの相撲絵の黒い羽織と向き合っている」というのはまさに図星であって、そういう風に構図が意図されているのだと思いました。マネが親友・ゾラの後方に「大鳴門灘右エ門」を描き込んだのは、単なる浮世絵へのオマージュではなく、さらに深い意味があると理解できました。

喜多川歌麿の「両国橋納涼」

話を本展覧会に戻します。「② 水の都・江戸 ─ 橋と船」のテーマで展示されていた浮世絵の一つが、喜多川歌麿の「両国橋納涼」でした。一度、見たいと思っていた作品でしたが、初めて実物を目にすることができました。

|

喜多川歌麿 「両国橋納涼」 |

メトロポリタン美術館 |

「大判錦絵6枚続き」という、超豪華な大画面です。「大判錦絵3枚続き」はよく見ますが、それを上下に組み合わせた "滅多に見かけない" 構成の浮世絵です。

描かれているのは浮世絵の定番の画題である橋、船、女性ですが、それらがギッシリと詰め込まれていて、まさに "テンコ盛り" 状態です。遠方に小さく別の橋まで描かれていますが、これは両国橋より南側の新大橋でしょう(広重の「大はしあたけの夕立」の橋)。

ここで注目したいのは、上半分の「大判錦絵3枚続き」です。そもそも "続絵" は一枚にしても鑑賞できるものです。この絵もそうなるように、各枚には女性が3人づつ描かれています(その他、子どもや町人もいる)。そして ・・・・・・(これ以降の話は本展覧会とは関係ありません)

この「一枚に女性3人を描いた3枚続き」という構図が、ジャポニズムの観点から、ある作品を連想させます。アンリ・マティスの「三姉妹」(バーンズ・コレクション所蔵)です(No.95「バーンズ・コレクション」の Room 19 West Wall 参照)。このことは、No.224「残念な "北斎とジャポニズム" 展」にも書きました。

|

アンリ・マティス 「三姉妹(3連作)」(1917) |

バーンズ・コレクション (Room 19 West Wall) |

「縦長のカンヴァスに3人の女性を描き、それが3連作になっている」作品です。単に「3人の女性を描いた絵」なら、ギリシャ神話を題材とする西洋絵画の定番モティーフ、"三美神" を意識したとも考えられるでしょう。実際にそういう絵が他の画家にあります。しかしこの作品は "三美神の3連作" です。こういった作例は、こと西洋絵画においては、後にも先にもこのマティス作品しかないと思います。

マティスが「両国橋納涼」を見たことがあるのかどうかは分かりません。ただ、喜多川歌麿は「1枚に女性3人を描いた3枚続き」という作品を他にも描いているし、ほかの絵師の浮世絵にもあります。マティスはそういった浮世絵のどれかが念頭ににあって、バーンズ・コレクション所蔵の作品を描いたのではないでしょうか。

ともかく、喜多川歌麿の「両国橋納涼」を鑑賞できたというのことは、私にとって思い出深いものになりました。

2022-06-18 11:13

nice!(1)

No.338 - がん進化論にもとづく治療戦略 [科学]

No.336 と No.337 の続きです。No.336「ヒトはなぜ "がん" になるのか」と No.337「がんは裏切る細胞である」は、

という知見にもとづき、新たな治療方法の必要性を述べた2つの本を紹介したものでした。この2書に共通していたのは新たな方法である「適応療法」で、この療法を始めたアメリカの医師、ゲイトンビー(Robert Gatenby)の研究が紹介されていました。そのゲイトンビー本人による論文が2年前の日経サイエンスに掲載されました。

「がん進化論にもとづく治療戦略」

J.デグレゴリ(コロラド大学)

R.ゲートンビー(モフィットがんセンター)

です。今回はこの内容を紹介します。No.336、No.337 と重複する部分が多々あるのですが、「進化論にもとづくがん治療」をそもそも言い出した研究者の発言は大いに意味があると思います。

注意点は、この論文がもともと「Scientific American 2019年8月号」に掲載されたものだということです(原題は "Darwin's Cancer Fix")。がん治療の研究は日進月歩であり、約3年前の論文ということに留意する必要があります。

とはいえ、進化論にもとづくがん治療のキモのところが端的に解説されていて、「がんとは何か」の理解が進むと思います。以下の引用では段落を増やしたところがあります。また、下線や太線は原文にはありません。

治癒困難ながん

まず論文は、前立腺がんを例に「治癒困難ながん」の説明がされています。

補足しますと、一般に前立腺がんは進行が遅く、かつ、PSAマーカー検査という有力な発見方法があります。ざっと言うと、転移を伴うステージ4になる前に治療をすれば、5年生存率は90%程度で、"治りやすいがん" と言えるでしょう。しかし、転移を伴うステージ4になると完全治癒は難しくなる。5年生存率は 50% を切り、上の引用にあるように 3/4 の人が命を失うことになります。

つまり著者が論文の筆頭にあげているのは「現代医学で比較的対処がしやすいがんでも、治癒が難しい、あるいは治癒できないケースがある」ということです。後の方にも何回か出てきますが、著者の問題意識は、こういったケースにどう対応するかです。あるいは、治癒不能に至らないようにどうするかです。

がんと進化

上の引用の最後でダーウィンの「進化」が出てきますが、有名なガラパゴス諸島に生息するフィンチ(小鳥の一種)を例に説明されています。

ガラパゴス島のフィンチで起こったことと同じ力学が、体内の細胞の間で起こっているというの著者の考えです。

がん細胞と正常細胞は体内で競争をしていて、がんの発生はその競争のあり方に依存しています。進化論によると個体の変異はランダムに起こりますが、その個体が生き残って子孫を残すかどうかは環境によって決まる(= 自然選択)。がんも同様です。上の引用に「細胞の内部の変異だけに注目するよりも、その周囲の環境に目を向けた方ががんをよく理解できる」とあるところがポイントです。

さらに体内では正常細胞とがん細胞が競争しているだけでなく、腫瘍の中において、抗がん剤が効く細胞(= 感受性がある細胞)と抗がん剤が効かない細胞が競争をしています。

この引用に書かれているのが「適応療法」です。ここまでで著者の論文の全体が要約されています。以降は、さらに詳細な説明です。

がんの環境要因と予防

著者は、環境要因でがんが発生するプロセスを述べ、その環境要因を研究することが予防につながるという見通しを述べています。

ダーウィンは「限られた資源をめぐる競争は、環境に最も適した形質を持つ個体の選択につながる」と唱えました。著者はがんの研究をするうちに、ダーウィンが唱えた「進化を加速する力」と「がんの発生や抗がん剤に対する患者の反応」の間に類似性があることに気づきました。

化石研究から分かったことは、生物は「劇的な環境変化があったときに急速に進化する」ということです。環境が安定しているときに急激に進化することはない。では、正常細胞やそれが変異したがん細胞にとっての「劇的な環境変化」は何かというと、その最たるものが「抗がん剤による治療」なのです。このことは後に出てきます。

以上のような知見をもとに、著者はがんの予防における環境要因の研究が重要なことを力説しています。

ここまでの研究は、すべてマウスで行ったものです。しかし、マウスで成功したからと言ってヒトでうまくいくとは限りません。しかも、引用にある「炎症」は人体に備わった免疫応答の一部です。炎症を押さえることでがんの予防につながるかもしれないが、たとえば感染予防の機能が低下することが当然考えられます。「私たちは慎重に進まなければならない」と著者は書いています。

がんの治療戦略:病害虫対策から学ぶ

がんは細胞の進化のプロセスであるという考え方にもとづくと、がん治療につきまとう "薬剤耐性" というやっかいな問題を回避できる可能性がでてきます。それは、農業における病害虫との戦いの歴史から学ぶことでわかります。

実は、医学界はすでに同様の教訓を抗生物質で学んできました。抗生物質の使用と耐性菌の発生という悪循環の繰り返しを止めるには、抗生物質の過剰な使用をやめなければならない。これが教訓です。しかし同じ医学界でも、がん治療の分野ではこういった教訓が生かされていないのです。

この引用の最後に「治癒不能ながんにおいては、この戦略(= 最大耐用量を投与)は進化論的には賢明とはいえない」とあるように、著者の眼は治癒不能ながんに向けられています。そこでは現在の標準的な方法は賢明ではないのです。

ではどうするか。それは農家がやっている「総合的病害虫管理」と同様の方法であり、望ましくない集団(= 病害虫・がん)を一定レベル以下に押さえる治療戦略(= 適応療法)です。その考え方、実験、臨床試験結果が述べられています。

適応療法

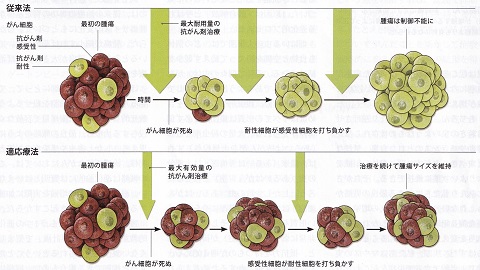

ここでも著者は「過去の経験から今ある治療法ではがんを治せないことがわかっている患者に対してだけ用いる」との前提条件をつけています。適応療法と従来療法を比較した分かりやすい絵が論文に載っていました。

この引用あるように、著者は、

適応療法を行ったわけです。きわめて綿密な作戦のもとに治療を行ったことがうかがえます。この結果、引用のように良好な結果が得られました。しかし著者は、

と、慎重にコメントしています。また、「最良の策がなるだけ多くのがん細胞を殺すことではなく、必要最小限を殺すことだ」と患者に納得してもらうのは、たとえ治癒不能ながん患者であったとしても難しいこともあるでしょう。こういった患者の心理的な障壁の解決も課題になります。

がん抑制に向けて

がんは、どうしようもなく複雑で異様な力を持つ存在に映ります。原因がはっきりしないことが多いうえに、非常に強力で毒性の強い抗がん剤治療にも打ち勝って再発する能力を備えているからです。

実際、1世紀以上にわたり「すべての正常細胞はそのままにすべてのがん細胞を排除できる特効薬」が研究・開発されてきましたが、がんは進化を利用してこうした薬剤をかわしてきました。

しかし逆に、がんが他のすべての生命システムと同様に進化のルールに従うという理解にたてば、がんを抑制する手段がありうるのです。そして、たとえ完全治癒はしなくても、がんの進化について学んだことを活かして戦略的な治療を行えば、最良の結果を得られるでしょう。さらに、がん細胞よりも正常細胞が有利になるように体内の組織環境を整える "予防戦略" も開発できそうです。がん細胞だけでなく、私たちも進化を利用できるのです。

以上が論文の内容です。冒頭の「治癒不能な前立腺がん」の話にもあったように、著者の問題意識は「標準治療では治癒できない(= 生存率が低い)ケースにどう対応するか」に向けられています。決して標準治療を否定するとか、抗がん剤を否定するとか、そういったものではありません。

治癒不能とされるケースでも、治療のやり方を見直すことで、完全治癒はできないかもしれないが、がんを人間のコントロール配下におき、患者にとっての最良の道を見つけたい。そういう主旨だと理解できます。そのベースになっているのが「"進化" の視点で生命現象を観察する」ことなのです。

紹介した論文の原題は "Darwin's Cancer Fix" です。名詞形での表現ですが、動詞形にして直訳すると「ダーウィンががんを治療する」でしょう。「およそすべての生命現象を研究するときには進化の視点が欠かせない」という意味のことを、20世紀の著名な生命科学者が言ったと記憶しますが、この原題はそのことを示唆しているのでした。

がんは体内で起きる細胞の進化である

という知見にもとづき、新たな治療方法の必要性を述べた2つの本を紹介したものでした。この2書に共通していたのは新たな方法である「適応療法」で、この療法を始めたアメリカの医師、ゲイトンビー(Robert Gatenby)の研究が紹介されていました。そのゲイトンビー本人による論文が2年前の日経サイエンスに掲載されました。

「がん進化論にもとづく治療戦略」

J.デグレゴリ(コロラド大学)

R.ゲートンビー(モフィットがんセンター)

日経サイエンス 2020年5月号

|

注意点は、この論文がもともと「Scientific American 2019年8月号」に掲載されたものだということです(原題は "Darwin's Cancer Fix")。がん治療の研究は日進月歩であり、約3年前の論文ということに留意する必要があります。

とはいえ、進化論にもとづくがん治療のキモのところが端的に解説されていて、「がんとは何か」の理解が進むと思います。以下の引用では段落を増やしたところがあります。また、下線や太線は原文にはありません。

治癒困難ながん

まず論文は、前立腺がんを例に「治癒困難ながん」の説明がされています。

|

補足しますと、一般に前立腺がんは進行が遅く、かつ、PSAマーカー検査という有力な発見方法があります。ざっと言うと、転移を伴うステージ4になる前に治療をすれば、5年生存率は90%程度で、"治りやすいがん" と言えるでしょう。しかし、転移を伴うステージ4になると完全治癒は難しくなる。5年生存率は 50% を切り、上の引用にあるように 3/4 の人が命を失うことになります。

つまり著者が論文の筆頭にあげているのは「現代医学で比較的対処がしやすいがんでも、治癒が難しい、あるいは治癒できないケースがある」ということです。後の方にも何回か出てきますが、著者の問題意識は、こういったケースにどう対応するかです。あるいは、治癒不能に至らないようにどうするかです。

がんと進化

上の引用の最後でダーウィンの「進化」が出てきますが、有名なガラパゴス諸島に生息するフィンチ(小鳥の一種)を例に説明されています。

|

ガラパゴス島のフィンチで起こったことと同じ力学が、体内の細胞の間で起こっているというの著者の考えです。

|

がん細胞と正常細胞は体内で競争をしていて、がんの発生はその競争のあり方に依存しています。進化論によると個体の変異はランダムに起こりますが、その個体が生き残って子孫を残すかどうかは環境によって決まる(= 自然選択)。がんも同様です。上の引用に「細胞の内部の変異だけに注目するよりも、その周囲の環境に目を向けた方ががんをよく理解できる」とあるところがポイントです。

さらに体内では正常細胞とがん細胞が競争しているだけでなく、腫瘍の中において、抗がん剤が効く細胞(= 感受性がある細胞)と抗がん剤が効かない細胞が競争をしています。

|

この引用に書かれているのが「適応療法」です。ここまでで著者の論文の全体が要約されています。以降は、さらに詳細な説明です。

がんの環境要因と予防

著者は、環境要因でがんが発生するプロセスを述べ、その環境要因を研究することが予防につながるという見通しを述べています。

|

ダーウィンは「限られた資源をめぐる競争は、環境に最も適した形質を持つ個体の選択につながる」と唱えました。著者はがんの研究をするうちに、ダーウィンが唱えた「進化を加速する力」と「がんの発生や抗がん剤に対する患者の反応」の間に類似性があることに気づきました。

|

化石研究から分かったことは、生物は「劇的な環境変化があったときに急速に進化する」ということです。環境が安定しているときに急激に進化することはない。では、正常細胞やそれが変異したがん細胞にとっての「劇的な環境変化」は何かというと、その最たるものが「抗がん剤による治療」なのです。このことは後に出てきます。

|

以上のような知見をもとに、著者はがんの予防における環境要因の研究が重要なことを力説しています。

|

ここまでの研究は、すべてマウスで行ったものです。しかし、マウスで成功したからと言ってヒトでうまくいくとは限りません。しかも、引用にある「炎症」は人体に備わった免疫応答の一部です。炎症を押さえることでがんの予防につながるかもしれないが、たとえば感染予防の機能が低下することが当然考えられます。「私たちは慎重に進まなければならない」と著者は書いています。

がんの治療戦略:病害虫対策から学ぶ

がんは細胞の進化のプロセスであるという考え方にもとづくと、がん治療につきまとう "薬剤耐性" というやっかいな問題を回避できる可能性がでてきます。それは、農業における病害虫との戦いの歴史から学ぶことでわかります。

|

実は、医学界はすでに同様の教訓を抗生物質で学んできました。抗生物質の使用と耐性菌の発生という悪循環の繰り返しを止めるには、抗生物質の過剰な使用をやめなければならない。これが教訓です。しかし同じ医学界でも、がん治療の分野ではこういった教訓が生かされていないのです。

|

この引用の最後に「治癒不能ながんにおいては、この戦略(= 最大耐用量を投与)は進化論的には賢明とはいえない」とあるように、著者の眼は治癒不能ながんに向けられています。そこでは現在の標準的な方法は賢明ではないのです。

ではどうするか。それは農家がやっている「総合的病害虫管理」と同様の方法であり、望ましくない集団(= 病害虫・がん)を一定レベル以下に押さえる治療戦略(= 適応療法)です。その考え方、実験、臨床試験結果が述べられています。

適応療法

|

ここでも著者は「過去の経験から今ある治療法ではがんを治せないことがわかっている患者に対してだけ用いる」との前提条件をつけています。適応療法と従来療法を比較した分かりやすい絵が論文に載っていました。

|

この図で茶色は抗がん剤に感受性をもつ(=抗がん剤が効く)がん細胞、緑色は抗がん剤に耐性をもつがん細胞を示す。 上段の従来法では、進行がんの治療に「焦土作戦」がとられ、患者が耐えられる最大耐用量の抗がん剤で腫瘍を攻撃する。しかし、生き残ったがん細胞は抗がん剤に耐性を持っており、焦土になった中で増殖して手が付けられなくなる。 それに対して下段が適応療法で、抗がん剤の用量を減らし、資源獲得競争において感受性細胞が耐性細胞を負かすように仕向ける。これによって腫瘍が完全な耐性を進化させるのを防ぐ。 |

|

この引用あるように、著者は、

| 前立腺がん細胞の治療中の進化モデルを開発し | |

| モデルを使用して抗がん剤の投与量に対する前立腺がんの反応をシミュレートし | |

| そのシミュレーションを繰り返して最も長くがんを抑えられる一連の投与量を特定して |

適応療法を行ったわけです。きわめて綿密な作戦のもとに治療を行ったことがうかがえます。この結果、引用のように良好な結果が得られました。しかし著者は、

| 進化にもとづく治療戦略はまだ揺籃期 | |

| 前立腺がんでうまくいっていったからといって、胃がんなどでも有効かどうかはわからない |

と、慎重にコメントしています。また、「最良の策がなるだけ多くのがん細胞を殺すことではなく、必要最小限を殺すことだ」と患者に納得してもらうのは、たとえ治癒不能ながん患者であったとしても難しいこともあるでしょう。こういった患者の心理的な障壁の解決も課題になります。

がん抑制に向けて

がんは、どうしようもなく複雑で異様な力を持つ存在に映ります。原因がはっきりしないことが多いうえに、非常に強力で毒性の強い抗がん剤治療にも打ち勝って再発する能力を備えているからです。

実際、1世紀以上にわたり「すべての正常細胞はそのままにすべてのがん細胞を排除できる特効薬」が研究・開発されてきましたが、がんは進化を利用してこうした薬剤をかわしてきました。

しかし逆に、がんが他のすべての生命システムと同様に進化のルールに従うという理解にたてば、がんを抑制する手段がありうるのです。そして、たとえ完全治癒はしなくても、がんの進化について学んだことを活かして戦略的な治療を行えば、最良の結果を得られるでしょう。さらに、がん細胞よりも正常細胞が有利になるように体内の組織環境を整える "予防戦略" も開発できそうです。がん細胞だけでなく、私たちも進化を利用できるのです。

以上が論文の内容です。冒頭の「治癒不能な前立腺がん」の話にもあったように、著者の問題意識は「標準治療では治癒できない(= 生存率が低い)ケースにどう対応するか」に向けられています。決して標準治療を否定するとか、抗がん剤を否定するとか、そういったものではありません。

治癒不能とされるケースでも、治療のやり方を見直すことで、完全治癒はできないかもしれないが、がんを人間のコントロール配下におき、患者にとっての最良の道を見つけたい。そういう主旨だと理解できます。そのベースになっているのが「"進化" の視点で生命現象を観察する」ことなのです。

紹介した論文の原題は "Darwin's Cancer Fix" です。名詞形での表現ですが、動詞形にして直訳すると「ダーウィンががんを治療する」でしょう。「およそすべての生命現象を研究するときには進化の視点が欠かせない」という意味のことを、20世紀の著名な生命科学者が言ったと記憶しますが、この原題はそのことを示唆しているのでした。

2022-06-04 11:55

nice!(1)