No.303 - 松下美術館 [アート]

過去の記事で、12の "個人コレクション美術館" を紹介しました。以下の美術館です。

笠間日動美術館以外は、いずれもコレクターの名が冠されています。今回は、その "個人コレクション美術館" 続きで、鹿児島県にある松下美術館のことを書きます。

松下美術館の場所

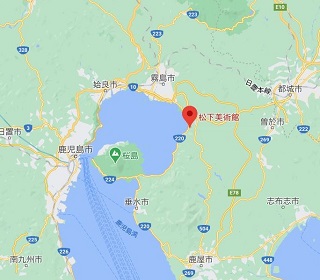

松下美術館(鹿児島県霧島市福山町)は、鹿児島の錦江湾に面して東側にあります。鹿児島市内からみると桜島の反対側(大隅半島側)にあたります。

大隅半島にJRはないので、公共交通機関で行くとすると日豊本線の国分駅で降り(国分は京セラの最大の工場があるところ)、そこからバスに乗り換えて30分程度です。ただ、バスの回数が必ずしも多くないので、クルマ(旅行者であればレンタカーなど)が適当でしょう。南九州自動車道の国分インターから15分程度です。

ちなみに、霧島市福山町は黒酢の製造で有名なところです(=福山黒酢)。大きな壷に入れた黒酢を戸外の敷地で熟成させる「壷畑」が見られます。

設立の経緯

松下美術館は、松下幸之助やパナソニック・グループとは関係ありません。福山町出身の精神科医、松下兼知(1905-1989)が設立した美術館です。

松下兼知は長崎医科大学(現、長崎大学医学部)の助教授だった1945年に被爆しました。九死に一生を得た彼は、後遺症に苦しみながらも1949年に故郷の福山町に戻り、1950年に父親が経営していたみかん畑の中に精神科の診療所を開設しました。現在の福山病院です。そして1983年に病院のそばに開いたのが松下美術館です。

松下兼知は幼少の頃から絵が好きで、美術学校に進んで画家になるのが夢だったようです。旧制高校(鹿児島の七高)の時代には自分の描いた絵を文化祭に出品したりしていました。長崎医科大に進んだあともプロの画家に絵の指導を受けたことがあります。彼はアマチュア画家として絵を描き、それは松下美術館にも展示されています。自らの被爆体験をもとにした『長崎原爆15分後』という作品も描きました。

美術館設立の趣旨について、パンフレットに次のように記載されています。

この美術館は、福山町の小・中学生は無料で見学できます。松下兼知は自分が果たせなかった夢を次の世代に託したようです。

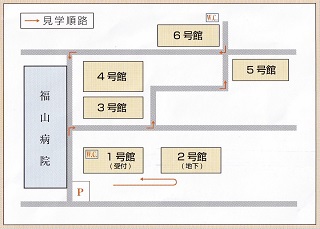

6館に分かれた美術館

松下美術館は上図のように6館に分かれています。1号館はエントランスで、鹿児島にゆかりのある画家(黒田清輝、和田英作、東郷青児など)の絵と、西欧の画家(ムリーリョ、コロー、クールベ、ルノワールなど)の絵が展示されています。

2号館は薩摩切子やヴェネチアン・グラスなどのガラス器が展示され、また絵画の企画展示も行われます。この2号館の展示室は地下に造られていて、核シェルターになっています。原爆を経験した松下兼知の思いがこもっているのでしょう。

3号館は古代オリエント資料館で、エジプトやギリシャ文明の出土品が展示されています。ミイラを包んでいた「マミーマスク」もあります。

4号館は日本画の展示館です。松下美術館は雪舟の山水画や棟方志巧などを所蔵しています。

5号館は民俗資料館で、南九州を中心とする各種の仮面が展示されています。信仰のための仮面(魔除けのために家に飾るなど)と、舞踊に使う仮面があります。また、6号館には、設立者である松下兼知の作品が展示されています。

以下、松下美術館が所蔵する絵画作品を何点かピックアップして紹介します。

所蔵する絵画作品

このムリーリョの肖像画は "松下美術館の顔" になっている作品です。松下美術館が入館者に配布しているパンフレットの表紙が、この肖像画です。

スペイン17世紀の画家・ムリーリョというと、宗教画が多く(プラド美術館の「無原罪の御宿り」など)、その次には風俗画でしょう(ルーブル美術館の「蚤をとる少年」は有名)。これらに加えてムリーリョは肖像画も描いたようです。この松下美術館の作品は「初めて観たムリーリョの肖像画」でした。

さらに、日本の美術館にあるムリーリョの作品は極くわずかのはずです。ネットで調べると、三重県立美術館には宗教画があるようですが(アレクサンドリアの聖カタリナ)私は観たことがありません。というわけで、松下美術館のこの作品は「初めて観た日本にあるムリーリョ」でした。

描かれた女性は、身につけた服装や装飾品から高貴な身分のようです。その印象をキーワードで表すと、「優しい」「おだやか」「落ち着いた」という感じでしょうか。ムリーリョ独特の薄い靄がかかったような表現も、その印象を強めています。

松下美術館には鹿児島出身の画家の絵が蒐集されています。鹿児島出身というと黒田清輝、藤島武二、東郷青児が有名ですが、和田英作(1874-1959)も鹿児島出身で、後半生は洋画界の重鎮でした。東京美術学校(現、東京芸術大学)の校長にまでなった人です。

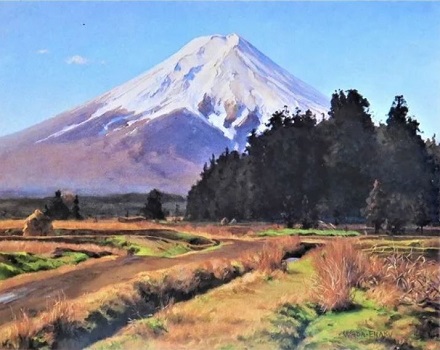

和田英作は画業の人生の折に触れて富士を描いています。晩年には富士を描きたいという思いで、静岡市三保に居を構えたようです。次の絵は、朝日を受けて輝き出した富士の様子がとらえられています。

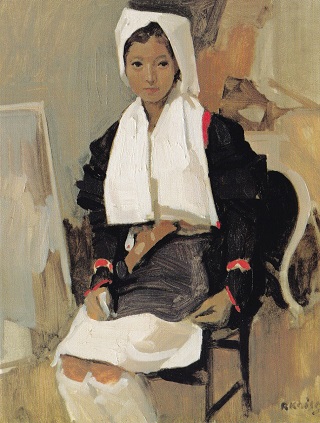

大原女とは、現在の京都市左京区大原地区から京都市内へ行商に出た女性です。商材は主に薪で、戦前までは残っていたようです。江戸時代以降、大原女は美人画の画題になりました。

この小磯良平の絵は、アトリエにモデルを招き、大原女の格好をさせて描いたと想像します。白と黒と朱という色使いと、画家の確かなデッサンの技量が印象的な作品です。

モネは何回か英国を訪問して絵を描いています。画題は「国会議事堂」「チャリング・クロス橋」「ウォータールー橋」で、それぞれ多数の連作があります。ロンドン特有の霧(およびスモッグ)が立ちこめる中に光が差す効果を、場所を変え、時間を変えて描いたようです。

この絵の画題のウォータールー橋も、約40点ほどの作品があると言います。上野の国立西洋美術館にもその中の1枚があります。空・向こう岸の街並み・橋・水面・小舟が、霧に差し込む陽光の中で渾然一体となっている光景が描かれています。

椅子に座った女性を正面から描いた作品です。これがリアルな光景だとしたら、どういう場面でしょうか。いろいろ想像できると思いますが、たとえば「外出から帰宅した女性が椅子に座って一息ついたところで、ある気がかりができて気持ちが少々沈んでいる」というような光景です。

伏し目の顔を除いて、服装や帽子、椅子、背景は平面的に近い感じで描かれています。紫色の服、白(と濃紺)の帽子、ピンクのコサージュ、金色の髪といったおだやかな色彩でまとめた画面がいいと思います。

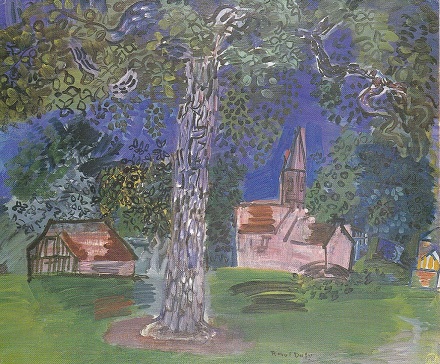

"色彩の魔術師" と呼ばれる画家は、マティスをはじめ何人かいますが(上のボナールもそう)、デュフィもその一人です。この作品は、青と緑で埋まった落ち着いた色調の中にピンクがかった暖色が所々に配置されています。デュフィらしく、色は形の中に閉じ込められていないで、周りに広がっています。この自由闊達な感じが魅力でしょう。

次世代に託す

設立の経緯から分かるように、この美術館は、美術愛好家の医師が医院を運営しつつコレクションを続けて設立したものです。これは冒頭にあげた個人コレクション美術館とは少々違います。冒頭の12の美術館は、事業や商売で成功した人(ないしはその一族)が、その成功で得た資金をもとにコレクションした美術品を展示したスペースです。

しかし松下兼知の本業は医師であり、病院経営です。言うまでもなく医療法人は利益をあげることを第一の目的にはしていません。一般の事業やビジネスのように "当たれば" 莫大な利益が得られるというわけではない。そういう立場の人が作った美術館でありながら、実際に現地に行くと「よくこれだけのものを作ったものだ」と感心させられます。松下家はみかん畑を経営していたということなので、そこからの資産があったのかもしれません。

もっとも収蔵品の各ジャンルを見ると、比較的こじんまりとしていて、系統的に集めたという感じはあまりしません。国立や県立の美術館のようにはいかない。また冒頭にあげた欧米の富豪が建てた美術館のように大規模なコレクションでもありません。

しかしここは「本当は画家になりたかった医者が、その夢を次世代に託すため、子供たちに本物の美術品(含む、古代美術や民俗芸術)を見せるために作った場所」です。そういった設立者の考えに思いを馳せながら松下美術館を訪れて鑑賞する。それが正しい態度でしょう。我々はここで、芸術や美術が一人の人間の心に与えた影響力の強さを知ることになるのです。

| No. 95 | バーンズ・コレクション | 米:フィラデルフィア | |||

| No.155 | コートールド・コレクション | 英:ロンドン | |||

| No.157 | ノートン・サイモン美術館 | 米:カリフォルニア | |||

| No.158 | クレラー・ミュラー美術館 | オランダ:オッテルロー | |||

| No.167 | ティッセン・ボルネミッサ美術館 | スペイン:マドリード | |||

| No.192 | グルベンキアン美術館 | ポルトガル:リスボン | |||

| No.202 | ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館 | オランダ:ロッテルダム | |||

| No.216 | フィリップス・コレクション | 米:ワシントンDC | |||

| No.217 | ポルディ・ペッツォーリ美術館 | イタリア:ミラノ | |||

| No.242 | ホキ美術館 | 千葉市 | |||

| No.263 | イザベラ・ステュアート・ガードナー美術館 | 米:ボストン | |||

| No.279 | 笠間日動美術館 | 茨城県笠間市 |

笠間日動美術館以外は、いずれもコレクターの名が冠されています。今回は、その "個人コレクション美術館" 続きで、鹿児島県にある松下美術館のことを書きます。

松下美術館の場所

松下美術館(鹿児島県霧島市福山町)は、鹿児島の錦江湾に面して東側にあります。鹿児島市内からみると桜島の反対側(大隅半島側)にあたります。

大隅半島にJRはないので、公共交通機関で行くとすると日豊本線の国分駅で降り(国分は京セラの最大の工場があるところ)、そこからバスに乗り換えて30分程度です。ただ、バスの回数が必ずしも多くないので、クルマ(旅行者であればレンタカーなど)が適当でしょう。南九州自動車道の国分インターから15分程度です。

|

(Google Map より) |

ちなみに、霧島市福山町は黒酢の製造で有名なところです(=福山黒酢)。大きな壷に入れた黒酢を戸外の敷地で熟成させる「壷畑」が見られます。

|

福山町の坂元醸造の壷畑。桜島を望む。 |

設立の経緯

松下美術館は、松下幸之助やパナソニック・グループとは関係ありません。福山町出身の精神科医、松下兼知(1905-1989)が設立した美術館です。

松下兼知は長崎医科大学(現、長崎大学医学部)の助教授だった1945年に被爆しました。九死に一生を得た彼は、後遺症に苦しみながらも1949年に故郷の福山町に戻り、1950年に父親が経営していたみかん畑の中に精神科の診療所を開設しました。現在の福山病院です。そして1983年に病院のそばに開いたのが松下美術館です。

松下兼知は幼少の頃から絵が好きで、美術学校に進んで画家になるのが夢だったようです。旧制高校(鹿児島の七高)の時代には自分の描いた絵を文化祭に出品したりしていました。長崎医科大に進んだあともプロの画家に絵の指導を受けたことがあります。彼はアマチュア画家として絵を描き、それは松下美術館にも展示されています。自らの被爆体験をもとにした『長崎原爆15分後』という作品も描きました。

美術館設立の趣旨について、パンフレットに次のように記載されています。

|

この美術館は、福山町の小・中学生は無料で見学できます。松下兼知は自分が果たせなかった夢を次の世代に託したようです。

6館に分かれた美術館

|

松下美術館は斜面に建つ6つの館からなっている。この図では上が東、下が西(錦江湾の方向)である。 |

松下美術館は上図のように6館に分かれています。1号館はエントランスで、鹿児島にゆかりのある画家(黒田清輝、和田英作、東郷青児など)の絵と、西欧の画家(ムリーリョ、コロー、クールベ、ルノワールなど)の絵が展示されています。

|

松下美術館(1号館) |

2号館は薩摩切子やヴェネチアン・グラスなどのガラス器が展示され、また絵画の企画展示も行われます。この2号館の展示室は地下に造られていて、核シェルターになっています。原爆を経験した松下兼知の思いがこもっているのでしょう。

3号館は古代オリエント資料館で、エジプトやギリシャ文明の出土品が展示されています。ミイラを包んでいた「マミーマスク」もあります。

4号館は日本画の展示館です。松下美術館は雪舟の山水画や棟方志巧などを所蔵しています。

5号館は民俗資料館で、南九州を中心とする各種の仮面が展示されています。信仰のための仮面(魔除けのために家に飾るなど)と、舞踊に使う仮面があります。また、6号館には、設立者である松下兼知の作品が展示されています。

以下、松下美術館が所蔵する絵画作品を何点かピックアップして紹介します。

所蔵する絵画作品

| ムリーリョ |

|

バルトロメ・ムリーリョ(1617-1682) 「婦人の肖像」 |

(松下美術館) |

このムリーリョの肖像画は "松下美術館の顔" になっている作品です。松下美術館が入館者に配布しているパンフレットの表紙が、この肖像画です。

スペイン17世紀の画家・ムリーリョというと、宗教画が多く(プラド美術館の「無原罪の御宿り」など)、その次には風俗画でしょう(ルーブル美術館の「蚤をとる少年」は有名)。これらに加えてムリーリョは肖像画も描いたようです。この松下美術館の作品は「初めて観たムリーリョの肖像画」でした。

さらに、日本の美術館にあるムリーリョの作品は極くわずかのはずです。ネットで調べると、三重県立美術館には宗教画があるようですが(アレクサンドリアの聖カタリナ)私は観たことがありません。というわけで、松下美術館のこの作品は「初めて観た日本にあるムリーリョ」でした。

描かれた女性は、身につけた服装や装飾品から高貴な身分のようです。その印象をキーワードで表すと、「優しい」「おだやか」「落ち着いた」という感じでしょうか。ムリーリョ独特の薄い靄がかかったような表現も、その印象を強めています。

| 和田英作 |

松下美術館には鹿児島出身の画家の絵が蒐集されています。鹿児島出身というと黒田清輝、藤島武二、東郷青児が有名ですが、和田英作(1874-1959)も鹿児島出身で、後半生は洋画界の重鎮でした。東京美術学校(現、東京芸術大学)の校長にまでなった人です。

和田英作は画業の人生の折に触れて富士を描いています。晩年には富士を描きたいという思いで、静岡市三保に居を構えたようです。次の絵は、朝日を受けて輝き出した富士の様子がとらえられています。

|

和田英作(1874-1959) 「富士(夜明け)」(1939) |

(松下美術館) |

| 小磯良平 |

|

小磯良平(1903-1988) 「大原女」 |

(松下美術館) |

大原女とは、現在の京都市左京区大原地区から京都市内へ行商に出た女性です。商材は主に薪で、戦前までは残っていたようです。江戸時代以降、大原女は美人画の画題になりました。

この小磯良平の絵は、アトリエにモデルを招き、大原女の格好をさせて描いたと想像します。白と黒と朱という色使いと、画家の確かなデッサンの技量が印象的な作品です。

| モネ |

|

クロード・モネ(1840-1926) 「ウォータールー橋」 |

(松下美術館) |

モネは何回か英国を訪問して絵を描いています。画題は「国会議事堂」「チャリング・クロス橋」「ウォータールー橋」で、それぞれ多数の連作があります。ロンドン特有の霧(およびスモッグ)が立ちこめる中に光が差す効果を、場所を変え、時間を変えて描いたようです。

この絵の画題のウォータールー橋も、約40点ほどの作品があると言います。上野の国立西洋美術館にもその中の1枚があります。空・向こう岸の街並み・橋・水面・小舟が、霧に差し込む陽光の中で渾然一体となっている光景が描かれています。

| ボナール |

|

ピエール・ボナール(1867-1947) 「座せる婦人」 |

(松下美術館) |

椅子に座った女性を正面から描いた作品です。これがリアルな光景だとしたら、どういう場面でしょうか。いろいろ想像できると思いますが、たとえば「外出から帰宅した女性が椅子に座って一息ついたところで、ある気がかりができて気持ちが少々沈んでいる」というような光景です。

伏し目の顔を除いて、服装や帽子、椅子、背景は平面的に近い感じで描かれています。紫色の服、白(と濃紺)の帽子、ピンクのコサージュ、金色の髪といったおだやかな色彩でまとめた画面がいいと思います。

| デュフィ |

|

ラウル・デュフィ(1877-1953) 「ノルマンディーの風景」 |

(松下美術館) |

"色彩の魔術師" と呼ばれる画家は、マティスをはじめ何人かいますが(上のボナールもそう)、デュフィもその一人です。この作品は、青と緑で埋まった落ち着いた色調の中にピンクがかった暖色が所々に配置されています。デュフィらしく、色は形の中に閉じ込められていないで、周りに広がっています。この自由闊達な感じが魅力でしょう。

次世代に託す

設立の経緯から分かるように、この美術館は、美術愛好家の医師が医院を運営しつつコレクションを続けて設立したものです。これは冒頭にあげた個人コレクション美術館とは少々違います。冒頭の12の美術館は、事業や商売で成功した人(ないしはその一族)が、その成功で得た資金をもとにコレクションした美術品を展示したスペースです。

しかし松下兼知の本業は医師であり、病院経営です。言うまでもなく医療法人は利益をあげることを第一の目的にはしていません。一般の事業やビジネスのように "当たれば" 莫大な利益が得られるというわけではない。そういう立場の人が作った美術館でありながら、実際に現地に行くと「よくこれだけのものを作ったものだ」と感心させられます。松下家はみかん畑を経営していたということなので、そこからの資産があったのかもしれません。

もっとも収蔵品の各ジャンルを見ると、比較的こじんまりとしていて、系統的に集めたという感じはあまりしません。国立や県立の美術館のようにはいかない。また冒頭にあげた欧米の富豪が建てた美術館のように大規模なコレクションでもありません。

しかしここは「本当は画家になりたかった医者が、その夢を次世代に託すため、子供たちに本物の美術品(含む、古代美術や民俗芸術)を見せるために作った場所」です。そういった設立者の考えに思いを馳せながら松下美術館を訪れて鑑賞する。それが正しい態度でしょう。我々はここで、芸術や美術が一人の人間の心に与えた影響力の強さを知ることになるのです。

(続く)

2021-01-23 08:40

nice!(0)

No.302 - ワクチン接種の推奨中止で4000人が死亡 [科学]

|

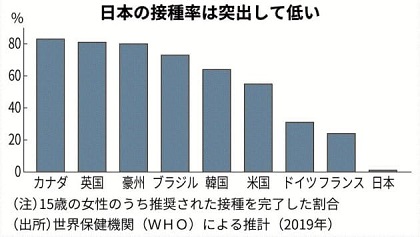

『まどわされない思考』(="本書")では、世界で広まる "反ワクチン運動" について書かれていました。WHOは2019年に初めて、全世界の健康に対する脅威のトップ10の中にワクチン接種への抵抗を入れたともあります。確かに "ワクチン接種に反対する運動" は、感染症の蔓延防止や病気の撲滅にとって大きな脅威です。

実は、No.296では省略したのですが『まどわされない思考』には日本のワクチン接種に関する状況が出てきます。それは「ヒトパピローマウイルス(HPV)」のワクチンで、今回はその話です。

ヒトパピローマウイルス(HPV)

まず著者はヒトパピローマウイルス(HPV, Human papilloma virus。papilloma = 乳頭腫)と、それに対するワクチンについて次のように説明しています。以下の引用で下線は原文にありません。また段落を増やしたところがあります。

|

癌はさまざまな原因で起こりますが、その一つがウイルスです。そして癌を引き起こすウイルスの代表的なものが HPV です。上の引用にあるオーストラリアの例でわかるように、HPVワクチンの接種が進めば人類は初めて一種の癌の撲滅に成功し、子宮頸癌で死亡する毎年27万人の人たちの命を救える道が見えてきたのです。

ところが事態はそう簡単には進みませんでした。まず、アメリカでワクチンに対する反対運動が起こったのです。

|

成人のほとんどが性行為をするということを考えると「ワクチン接種が奔放なセックスへの扉を開く」というのは言いがかりもいいところです。このような言説はすぐに否定されるのですが、次には、HPVワクチンには副反応(治療薬の副作用に相当。『まどわされない思考』では副作用と書かれている)があると言い出す人が出てきました。

|

この反ワクチン運動の被害を最も大きく受けたのが、実は日本でした。

|

「ワクチンの承認を一時停止」と書かれているのは誤り、ないしは不正確です(原文か訳か、どちらかの誤り)。正確には「ワクチン接種の積極的推奨の一時停止(2013年6月)」です。この "一時停止" は今も続いています(2020年末現在)。一方、ワクチンは承認されたままであり、公的助成による接種を受けることができます(=定期接種の対象)。

『まどわされない思考』では次にデンマークとアイルランドの状況が書かれています。2014年、デンマークでも反ワクチン運動が起こり、被害を受けたとする証言がメディアで流されました。この結果、接種率は79%から17%に低下しました(デンマーク政府は一貫して安全性を主張)。

2015年、パニックは著者の母国であるアイルランドへ波及しました。しかしアイルランド政府の保険局も一貫して安全性を主張し、反ワクチン運動と戦いました。著者も科学ジャーナリストとしてワクチンの安全性を訴えた一人です。

このアイルランドでの戦いに最も功績があったのは、ローラ・ブレナンという女性でした。彼女は24歳のとき転移性子宮頸癌(ステージ2B)の診断をうけましたが、その彼女が保険局のキャンペーンに参加し、接種を訴えたのです(ローラは癌の転移により、2019年3月20日に26歳で他界)。アイルランドでは反ワクチン運動により、2014年で87%だった接種率が2016年には50%程度に落ち込みました。しかしローラがキャンペーンに参加した18ヶ月で接種率は20%も上昇したのです。

以上が『まどわされない思考』に書かれていた HPVワクチンに関する状況です。以降は、本書で触れらていた日本の状況を整理します。

反HPVワクチン運動の発生源となった日本

HPVワクチンには2種類あり、日本ではグラクソ・スミスクラインが2009年12月から「サーバリックス」を、またMSD(米国の製薬大手、メルクの日本法人)が2011年8月から「ガーダシル」を販売しています。このワクチンは、日本では2013年4月に "定期接種化" されました。

本書に「日本でパニックが起こった」という意味の説明がありました。日本では「70パーセントだった接種率が2017年までに1パーセント以下までに下がった」のですが、このような国は日本しかありません。まさに "パニック" という表現が当てはまるでしょう。このパニックはどのように起こったのでしょうか。HPVワクチンの日本における経緯を詳述した、村中璃子・著『10万個の子宮』(平凡社 2018)より引用します。村中氏は医師で京都大学大学院講師、科学ジャーナリストです。

|

|

その間、2016年に日本で、国と製薬会社2社を相手に、ワクチン接種によって被害を受けたとして賠償を求める世界初の集団訴訟が起こされました。また続いて2017年、世界で2番目にコロンビアで集団訴訟が起きています。

子宮頸がんワクチンの副反応の件ですが、そもそもワクチンには副反応がつきものです。現在(2020年末)、世界で大きな話題となっているのはファイザー社などが開発した新型コロナウイルスのワクチン(メッセンジャーRNAワクチン)ですが、ファイザー社は倦怠感、頭痛、発熱などの副反応が起こり得ると公表しています。

子宮頸がんワクチンの副反応とされた「身体表現性障害」ですが、これは子宮頸がんワクチンが初めて世に出た2006年より以前から知られていた症状でした。上に引用した村中氏の本によると、世界の精神医療のスタンダードとなっているDSM-IV(米国精神医学会発行の「精神障害の診断・統計マニュアル Diagostic and Statistical Manual of Mental Disorder-IV」。最新版は2013年発行の DSM-5)では、身体表現性障害の症状として、

|

と、多彩な症状があげられています。DSM-IVが発行されたのは1994年であり、子宮頸がんワクチンの接種が始まる10年以上前ということになります。

身体表現性障害は、痛みや恐怖、不安、プレッシャーなどをきっかけに生じるので、「子宮頸がんワクチンを接種した」ことによる不安が引き金になったことが考えられます。

そのことに加えて、子宮頸がんワクチンは思春期の女性(日本では小学6年~高校1年相当の女性)に接種するワクチンであり、もともと若い女性に多い身体表現性障害と接種が重なったということがあるのでしょう。

ここで思い出すのが No.296「まどわされない思考」で紹介したイギリスのワクチン騒動です。1998年、ある医師が「三種混合ワクチン(通称 MMR。麻疹・おたふく風邪・風疹ワクチン)が自閉症を引き起こすデータを見つけた」と発表し大騒動になりました。後にこれはデータが捏造されたものと判明し、医師は医師免許を剥奪されました。しかし多くの人がこの説を信じました。その理由は、MMRを接種する時期と自閉症を発症する時期(ともに2~3歳の幼児期)が近かったことです。

『まどわされない思考』の著者のグライムスは、これを「前後即因果の誤謬」と言っています。「前後即因果の誤謬」とは「一つの事象のあとにもう一つの事象が続いたという事実だけにもとづいて両者間の因果関係を認めてしまう飛躍した考えた方」です。

以上の状況をみると、日本は「反 HPV ワクチン」の中心的な国になってしまったようです。では、最新の日本の状況はどうでしょうか。その最新状況を概説した記事が2020年11月の日本経済新聞に掲載されたので、以降はそれを紹介します。

日本の最新状況

2020年11月16日の日本経済新聞にHPVワクチンに関する記事が掲載されました。見出しは、

子宮頸がん 予防効果高く

ワクチンの有効性 複数の研究が証明

低い接種率の向上に課題

です。以下、この記事の概要を紹介します。まず子宮頸がんの状況です。

|

子宮頸がんの発症は20代から増え始め、30代後半から40代でピークに達します。その代表的な治療は子宮の摘出です。上の記事にわざわざ「30代までに治療で子宮を失う人も毎年約1200人にのぼる」とあるのは、今後の妊娠・出産の可能性が高い30代かそれ以前の女性が子宮を失っていることを示したかったからです。40代以降も含めると、毎年1万人ほどの子宮摘出手術が行われています(上に引用した村中氏の本による)。

|

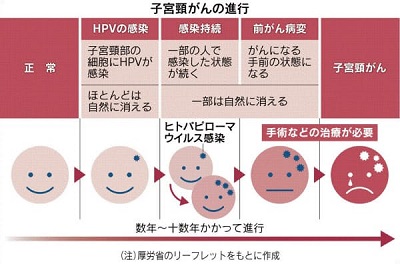

日経新聞には子宮頸がんの進行の過程が図示されていました(下図)。この過程において、HPVワクチンが「HPVへの感染を防ぐこと」と「前がん病変への移行を防ぐこと」は証明されていました。つまり「子宮頸がんを防ぐ効果がある」ことが "間接的に" 証明されていた。しかし、ワクチンが子宮頸がんを予防する直接的な効果データはありませんでした。そのようなデータを得るには、ワクチンを承認するときの治験(数万人)だけでは無理であり、実際にワクチンを国民に接種して何百万、何千万の実績をつくり、その経過を観察する必要があるからです。

|

日本経済新聞・デジタル版 (2020.11.16) |

ところが最近、HPVワクチンの効果を証明するデータがそろってきました。

|

「10~16歳に(接種した人に)限ると発症リスクは88%減っていた」とあります。日本の定期接種は小学6年~高校1年の女性で、ほぼこの記事の年齢にあたります。これは定期接種の接種率をあげると子宮頸がんの発症を9割減らせることを意味します。しかし前にも引用したように、日本の接種率はほぼゼロという異常事態になっています。

|

|

日本経済新聞・デジタル版 (2020.11.16) |

|

このまま接種率が実質ゼロという状況をほおっておくと、子宮頸がんで子宮を失ったり、死亡したりする女性が増えるだけです。

|

この大阪大学の研究チームの報告は、10月22日の日本経済新聞・デジタル版に詳しく掲載されていました。

|

避けられたはずの死者が4000人発生するだろう、という予測は相当なものですが、その死者の倍以上の数の女性が子宮を失うことも大問題です。この状況を改善するため、積極的勧奨を再開すべきだという意見が医療界に根強くあります。しかし再開には至っていません。

ワクチン接種後に障害とみられる反応があったとき、積極的勧奨を中止し、いったん立ち止まるという判断はあり得るでしょう。しかし立ち止まったあとに因果関係が見いだせなかったとき、再び積極的勧奨を行うべきであり、それが国民の命を守る政府の責任です。

厚生労働省は2020年10月からHPVワクチンのリーフレットを改訂し、各自治体を通して接種対象者に配布することを決めました。このような施策を先行して行っている自治体もあります。

|

ワクチンへの理解

現在(2021年・年初時点)、新型コロナウイルスによる感染者・重症者・死亡者の減少の切り札として、ファイザー社などのワクチンが期待されています。こういう時だからこそ、ワクチンに対する国民の理解と正しい国の政策が必須です。HPVワクチンで起こった日本の "パニック" は、大いに参考にすべき事例だと考えられます。

まず、ワクチンには副反応がつきものです。上にも書きましたが、ファイザー社は新型コロナウイルスのワクチン(メッセンジャーRNAワクチン)の接種で、倦怠感、頭痛、発熱などの副反応が起こり得ると公表しています。もちろん後遺症が残る残るような重篤な副反応が起きてはならないのですが、もしその疑いがある症例が出た時には、それがワクチン接種と因果関係があるのか、科学的に見極めるべきでしょう。

さらに、HPVワクチンで起こったような疑似的な副反応=身体表現性障害が観察されることも予想されます。こういった疑似的な副反応は、それがワクチンのせいだという思い込みがあると、症状が長く続いたり改善しないことがある。逆にワクチンが原因ではないと医者に断定的に言われると、症状が解消したという例が報告されています。

政府の一貫性のある対応も重要です。HPVワクチンの "副反応パニック" が起こったアイルランド、デンマークでは、政府が一貫して安全性を主張しました。ところが日本政府は、報告された症状が身体表現性障害だと結論づけたにもかかわらず(2013年)、ワクチン接種の積極的勧奨をいまだに再開していません(2020年現在)。この結果、救えるはずの数千人の命が失われると推測されているのです。政府の責任は大きいと思います。

人間の免疫機能は人によって多様だという認識も必要でしょう。ワクチンは人間の獲得免疫を利用して感染しても発病しないようにするものですが、その獲得免疫の機能の強さや個別の病原体に対する有効性は人によって違います(No.69, No.70「自己と非自己の科学」参照)。個人的な経験ですが、私はインフルエンザワクチンを接種しても全く変化はありません。しかし私の配偶者は接種した付近が大きく赤く腫れます。炎症反応が目に見える形で起こっているのですが、このように免疫反応は人によって違います。

新型コロナウイルスのメッセンジャーRNAワクチンも、最初に接種が始まった英国では、数千人に接種した段階でアナフィラキシー・ショックを起こした医療従事者が2名出たと報道されました(2020年12月。治療で回復。2人は過去にアナフィラキシー・ショックの経験あり)。メッセンジャーRNAワクチンの第3段階の治験は万の単位の人に対して行っているはずですが、それでも副反応が起きるわけです。

ワクチンに限りませんが、現代社会はノー・リスクを求めてはいけないのです。またノー・リスクを政府に要求していけない。ノー・リスクを求める限り、別の大きなリスクを招き入れることを理解しなければなりません。

ワクチン問題に関しては「前後即因果の誤謬」も注意すべきことでしょう。本文に書いたように「前後即因果の誤謬」とは「一つの事象のあとにもう一つの事象が続いたという事実だけにもとづいて両者間の因果関係を認めてしまう飛躍した考えた方」です。ワクチンは病気の治療薬と違って何百万人、何千万人に接種するものです。従ってワクチン接種後に、ワクチン接種と因果関係が全くない症状が発現することが確率的に出てくるわけです。

ためしに、新型コロナウイルス・ワクチン接種直後に心臓突然死が日本でどれだけ起こるかを計算してみましょう。このワクチンをどれだけの人が接種するか(対象者の範囲とその接種率)は、現在のところ不明です。どれぐらいの期間で接種が完了するかも不明です。そこで仮の値として、2年間かかって4000万人が接種したとしましょう。1年間に2000万人です。

日本における突然死のほとんどは心臓突然死(心室細動や心筋梗塞などによる)です。この死者の数は年間7.9万人です。実際にはゼロ歳児と65歳以上が多いのですが、簡単のために年齢は均等にバラついているとします。7.9万人を日本の人口(1.26億人)で割ると、ある人が1年の間に心臓突然死する確率(α)が求まり、

α = 0.000627

となります。そうすると、ある人がワクチン接種を受けた72時間以内(3日間)に心臓突然死する確率(β)は、

β = ( α / 365 ) * 3

となります。1年の間に2000万人がワクチン接種を受けるのですから、日本人全体では、

20,000,000 × β = 103(人)

という計算が成り立ち、ワクチン接種を受けてから72時間以内(3日間)に心臓突然死する日本人は、1年間に103人発生することになります。もし1年間に4000万人に接種したとしたら、24時間以内に心臓突然死する人は約70人です。あくまで概算の概算ですが、数のオーダーは理解できると思います。広範囲にワクチンを接種するということは、確率的にこういうことが起きることを認識しておかなければなりません。

心臓突然死は極端な例ですが、「死には至らないが、前兆が全くなく突如起こる体の不調」はたくさんあります。「生まれて初めて新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた」という記憶は深く脳裏に刻み込まれるでしょう。従ってそのあとに近接して起こる "前兆なしの体の不調" をワクチン接種と関連づける人が出てくる可能性が高い。それにワクチン反対運動を展開している人が飛びつく。このあたりはよくよく注意すべきだと思います。

さらに、ワクチン接種の恩恵はワクチンを接種しない人にも及ぶことが重要です。新型コロナウイルス感染症の蔓延で、我々は今まで知らなかった感染症の専門用語を理解しました。一つは「実効再生産数」です。一人の感染者が何人に感染症をうつすかという平均値で、これが1を切ると感染症の流行は下火に向かう。

もう一つは「集団免疫」です。集団の60%とか70%の人が感染症に対する免疫を持つと、実効再生産数が下がり、感染症の流行が押さえられる。もちろん、国民に広くワクチンを接種するは集団免疫を得るためです。

ある程度のリスクを覚悟の上でワクチンの接種を受けたとすると、それは自分が感染症にかからないため(ないしはかかったとしても重症化しないため)であると同時に、社会で新型コロナウイルスが蔓延しないようにするためでもあるのです。ウイルスが蔓延しなくなると、ワクチンを接種していない人の感染リスクも低下する。従ってワクチン接種の恩恵はワクチンを接種しない人にも及びます。ワクチン接種をすることは、集団の中で皆が助け合って生きていこうという(暗黙の)意志表明でもあるわけです。ここはよく考えておくべきだと思います。

| 補記1:疼痛医学の専門家の意見 |

2021年6月16日の朝日新聞にHPVワクチンの副反応について、愛知医科大学教授・牛田享宏氏へのインタビュー記事が掲載されました。牛田氏は疼痛医学が専門で、総合的に痛みの診療と研究をする愛知医科大学の「学際的痛みセンター」のセンター長を務められています。以下、記事を引用します。

|

HPVワクチンの接種後に、非常にまれですが、痛みを含めた「多様な症状」(厚生労働省の見解)が現れました。この「多様な症状」とワクチン接種の因果関係をめぐって訴訟まで起きましたが(現在係争中)、この問題をどう考え、どう対処すればいいのかは、この牛田先生の意見に尽きているのではと思いました。

(2021.6.18)

| 補記2:積極勧奨の再開検討 |

2021年8月31日の新聞に、厚生労働省が「HPVワクチン接種の積極勧奨の再開」の検討を始めた、との記事が掲載されました。日本経済新聞から引用します。

|

毎年 2800人が死亡というのは相当な数ですが(交通事故の全死者数並み)、それ以外に数千人の女性が子宮を失っていることを忘れてはいけません。朝日新聞には、乳がんと比較した数値が載っていました。

|

乳がんを予防できる薬はないので、早期発見のための啓蒙活動が多々行われています。一方、子宮頸がんは(ほぼ)予防できるワクチンがあるにもかかわらず、2013年から今まで8年間も "ほったらかし" になっています。田村厚生労働相は「これは自分の課題だ」と認識しているという報道もありました。是非、状況の改善に邁進して欲しいと思います。

(2021.9.1)

2021-01-09 08:25

nice!(0)