No.17 - ニーベルングの指環(見る音楽) [音楽]

No.14-16 に続いてリヒャルト・ワーグナーの「ニーベルングの指環」です(以下『指環』と略)。今回のタイトルは「見る音楽」ですが、ここでの「見る」とは劇場やDVDでオペラを見るという意味ではありません。オペラのスコア(総譜・楽譜)を見るという意味です。『指環』はスコアを見てこそ初めて納得できることがいろいろあると思うのです。以下にその「見て分かる」ことを書きます。

スコアでまず分かること

このオペラのスコアは Dover社のペーパーバックで比較的容易に入手できます。その表紙を掲げました。

スコアでまず分かること、それは「物量」です。4つのペーパーバック版スコアの厚みとページ数は

もあります。ちなみに合計の重さは 6.6kg です。合計2091ページもの紙面の全てが隅々まで音符で埋め尽くされているのはちょっと壮観です。15時間のオペラならこれぐらいになるのは当然といえば当然なのですが、一つの芸術作品でこれだけの量があるという、その「物量感」に圧倒されるのです。ワーグナーはこの作品を足かけ26年かけて作ったと言いますが、その執念というか、しつこさというか、めげない徹底ぶりというか、持続させる精神力はすごいと思います。『指環』の4部作はストーリーが破綻しているような箇所もあるのですが、12cm ものオペラなら破綻しているところがあったとしても何らおかしくない、いくら天才作曲家といっても人間なのだからというのが率直な感想です。なにしろ12cm、6.6kg のオペラなのです。

視覚表現としてのスコア : 騎行

譜例25は楽劇「ワルキューレ」の第3幕の非常に有名な「ワルキューレの騎行」です。No.14 でもとりあげた「騎行」のライトモティーフが出てくる、その出だしの3小節のスコアです。このワルキューレの騎行の部分は、耳で聴いていても「馬に乗って天空をかけめぐるワルキューレたち」というイメージが非常に鮮明です。そのイメージは、スコアを見ることによって一層クリアになる感じがします。

譜例25は以下のA~Dの4つの部分に分けられます。

スコアを見て、それぞれの部分の「視覚的印象」を具体物で表現すると、

という感じですね。もちろんイメージなので、人によってどうとってもよいと思います。D=空になびく馬のたてがみ、でもよいわけです。雲の流れでもよい。しかし受け取り方はどうであれ、ここで作曲家は楽譜の視覚的な美しさを追求しているのではないのでしょうか。楽曲のイメージがまず視覚として楽譜に表され、それ音楽になっている感じがします。

文字とは何かを考えてみると、それは本来、情報の記録や伝達のためのものです。しかし中国・韓国・日本では文字を書くことそのものがアートになっています。つまり書道ですが、この歴史はきわめて古いと同時に、現在でも書道教室に小学生が通っているわけです。また、西洋のカリグラフィーやアラブ文化圏の装飾文字など、書道とは意味合いは違いますが、文字を情報伝達・記録以上のものにしてきた歴史がいろいろあります。

そのアナロジーで言うと楽譜が音楽を記録し伝達すること以上のものであっても何らおかしくはないわけです。人間の考えることは多かれ少なかれ似通っています。楽譜の視覚的イメージを通じて、オペラのシーンの印象が伝わってもよいし、楽譜によって視覚的に、美しい・力強い・賑やか・寂しい、というような印象が伝わってもよいわけです。楽譜そのものがアートである・・・・・・2091ページの間にそういう部分があってもおかしくないと思います。

視覚表現としてのスコア : ドンナー

楽劇「ラインの黄金」の最後は、神々がワルハラ城へ入場するシーン(以下「入場」)で終わります。このシーンの前で物語はすべて終わっていて「入場」は付け足しのような部分です。ただ、霧が立ちこめて雲が現れ、雷鳴がとどろき、雨があがったあとに虹がかかり、その中をワルハラ城へと神々がゆく、というスペクタキュラーなシーンであり、またそれを盛り上げる音楽も素晴らしいので、この部分はオーケストラ曲としても単独でよく演奏されます。

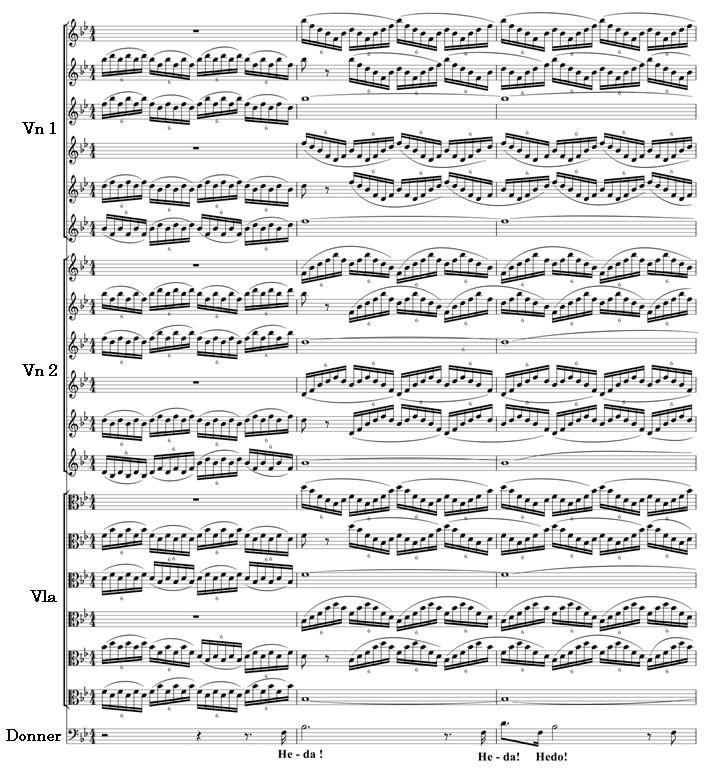

譜例26は「入場」の最初の部分のスコアで、雷鳴の神・ドンナーが「おおい、おおい」と叫んで霧と雲を呼び寄せるところです。ドンナーは譜例26では最下段です。この部分を耳で聴くと、もちろんドンナーは分かりますが、それ以外のオーケストラはどうなっているのかが定かではありません。「弦楽器がなにやら激しく動き回っているな」という印象です。

しかしスコアを見ると、第1ヴァイオリン(Vn 1) と第2バイオリン(Vn 2) とヴィオラ(Vla) が、それぞれ6部に分かれている合計18部の合奏であり、そのうちの12部は速い6連音符の連続であることが分かります。なるほどこうなっていたのか、という感じです。耳で聞いても分からないはずです。

「ラインの黄金」の最終場面であるこの部分において、舞台には霧が立ちこめ、雲が沸き上がっています。この楽譜はその「立ちこめている」「沸き上がっている」さまを視覚的に表現しているのではないでしょうか。弦楽器の3つのパートを合計18部に分ける「音楽的な必然性」はあるのかどうか。耳から聴くという聴覚的効果だけを考えるならもっと簡素な形、たとえば3つの弦楽器パートをそれぞれ3部に分けた合計9部ぐらいの構成でも十分過ぎるのではと思います。私は作曲家ではないので本当のところは分かりません。音楽的必然性があるのかもしれない。しかしあったとしても、このスコアはまず「見る音楽」として発想されたのでははいか、そういう感じがします。

視覚表現としてのスコア : 虹の橋

譜例26のすぐあとに、譜例27の「虹の橋」というシーンが現れます。空には大きな虹がかかり、それを眺めつつ神々がワルハラ城へ入っていきます。

このスコアは4つの部分に分かれています。

の4つです。

スコアを一見して分かることはページが音符で埋め尽くされているということです。楽譜は音楽を表現するものであるのはもちろんなのですが、それ以前に譜面を音符で埋め尽くすこと自体が目的のような作曲家の意図を感じます。何となくマニアックで、執念のようなものを感じる。

舞台では風が吹き雷鳴が轟いて雨があがったあと、日光がさして大きな虹が現れています。虹の光は強くはないが、印象的にはあたりに充満し舞台を圧している、そういった場面です。作曲家はここで「スペースが何かで満ちている」という「充満感」をスコアでもイメージ的に表現したかったのではないでしょうか。

個別に見ていくと、スコアの特徴的な部分は2つです。一つは②の「虹の橋」のライトモティーフの部分(ホルン、バス・クラリネット、ファゴット、チェロ)で、耳で聴いていて一番目立つ部分です。このライトモチーフは変ト長調の主和音をシンプルに上昇していき、シンプルに下降するという音型です。スコアはフラットが5つの変ニ長調ですが、「ド」の音にも臨時記号のフラットがついているので実際は変ト長調です。この旋律が譜例20「自然の生成」( No.15 参照 )の変形であることは明らかでしょう。虹は自然の一部なのです。そしてこの「虹の橋」のライトモティーフは、虹の形であるアーチ型を視覚的にイメージして作られているのではないしょうか。スコアにおいて、ライトモティーフがまさにアーチ型をしています。

2つ目の特徴的な部分は③の6台のハープです。6人のハープ奏者が12の手で12種の分散和音を演奏する譜面になっています。耳だけで聴いるとハープの合奏は分かりますが、12種の合奏だとはさすがに分かりません。スコアを見て「そうなんだ」と発見するしかない。果たしてこの「聴いても分からない」6台のハープの分散和音に「作曲技法上の必然性」があるのでしょうか。あるのかも知れませんが、それよりも上で述べた「スコアを音符で埋め尽くす」ことに重点が置かれているのではと感じるのです。

ただし、この6台のハープは全く別の理由により必然性があるのかもしれません。それは6台のハープが虹の6色を表しているのでは、と思うからです。

虹は色の数はいくつか

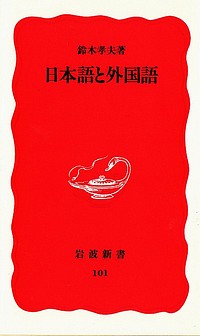

虹の色は7色と考えるのは我々が(現代の)日本人だからです。鈴木孝夫氏の「日本語と外国語」(岩波新書 1990) には、次のような意味のことが書かれています。

には、次のような意味のことが書かれています。

著者が言いたいことは、虹の色数は国や文化によって(ないしは人によって)相違するということであり、虹=7色(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)は特定文化圏の概念だということです。

著者が言いたいことは、虹の色数は国や文化によって(ないしは人によって)相違するということであり、虹=7色(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)は特定文化圏の概念だということです。

鈴木氏の記述はあくまで現代の話です。リヒャルト・ワーグナーが生きた19世紀のドイツにおいて「民衆レベルで」虹が何色とされていたのか、それは知りません。調べた人もいないと思うし、記録も残っていないはずです。

従って想像するしかないのですが、ワーグナーが虹は6色と思っていた、ないしは思っていなくても虹を6色で表現しようとした、という可能性はあると思います。この推測が正しいとすると、作曲家は6台のハープで6色のそれぞれの色を表現し、それを同時に演奏することで虹が鮮やかに「輝き」「きらめく」様子を表そうとしたのではと思うのです。耳ではわからないがスコアで表現するということです。6台のハープの譜面は音域が順に少しずつずらしてあります。色によって光の周波数が少しずつ違うかように・・・・・・。そして、ハープの音型は光の波動のようにも見えます。

「ワルキューレ」の騎行から始まって「ラインの黄金」の最終場面まで、3つの「見る音楽」を書きましたが、いずれも事実というより『指環』のスコアから受ける「個人的印象」ないしは「感じ」です。しかし音楽は小説や絵画以上にパーソナルな受け取り方が可能なジャンルです。こういった個人的な「聴き方」を発見するのも、音楽の醍醐味の一つだと思います。

アメリカにおける「虹は6色」に関する新聞のコラムを紹介します。

2014年6月の朝日新聞(夕刊)に「虹をたどって」というコラム(朝日・江木記者)が連載されました。この中で、教育学者の板倉聖宣氏が「虹の7色」を調査した話が出てきます。板倉氏によると、江戸時代以前に虹を7色と書いた書物はほとんどない。日本の「7色」は江戸から明治にかけて欧米から流入した。「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」と覚えた人もいるだろうし、欧米にも7色を覚える文があるが、それは7色が見分けにくいからこそである、とのことです。

その後に続く文を引用します。ここには「7色」の発端がニュートンであったことと「アメリカの教育現場では、7色以外に6色という教え方がある」ことが書かれています。

板倉さんには「少年時代に虹は7色と教えられたが、自分にはどうしても7色には見えなかった」という経験が原点にあるようです。自分の目で見て確かめることの大切さを、教育学者として言いたかったのでしょう。

ひょっとしたら、リヒャルト・ワーグナーも「自分の目で見て」虹を6色だと思ったのかもしれません。「自然が作り出す芸術」に芸術家が惹かれるのは自然なことだと思います。

LGBT(Lesbian Gay Bisexual Transgender)のシンボルとして世界中に広まっている "レインボー・フラッグ" は6色(赤・橙・黄・緑・青・紫)で、アメリカなどにおける「虹は6色」と同じ色の構成です(日本で言う虹の7色からすると "藍" がない)。もっとも、レインボー・フラッグが最初にアメリカでデザインされたときには8色だったが、製造上の理由などで6色に落ち着いたそうです。

これから分かるのは「虹だから7色などという概念は全くない」ことです。また、偶数にすると暖色と寒色が同数になり、"男女平等" とか "人類は平等" などの含意も出てきて都合がいいのだと思います。

スコアでまず分かること

このオペラのスコアは Dover社のペーパーバックで比較的容易に入手できます。その表紙を掲げました。

|

|

|

|

スコアでまず分かること、それは「物量」です。4つのペーパーバック版スコアの厚みとページ数は

| ラインの黄金 | 2.0 cm | 327ページ |

| ワルキューレ | 4.0 cm | 710ページ |

| ジークフリート | 2.5 cm | 439ページ |

| 神々の黄昏 | 3.5 cm | 615ページ |

| 合計 | 12.0 cm | 2091ページ |

もあります。ちなみに合計の重さは 6.6kg です。合計2091ページもの紙面の全てが隅々まで音符で埋め尽くされているのはちょっと壮観です。15時間のオペラならこれぐらいになるのは当然といえば当然なのですが、一つの芸術作品でこれだけの量があるという、その「物量感」に圧倒されるのです。ワーグナーはこの作品を足かけ26年かけて作ったと言いますが、その執念というか、しつこさというか、めげない徹底ぶりというか、持続させる精神力はすごいと思います。『指環』の4部作はストーリーが破綻しているような箇所もあるのですが、12cm ものオペラなら破綻しているところがあったとしても何らおかしくない、いくら天才作曲家といっても人間なのだからというのが率直な感想です。なにしろ12cm、6.6kg のオペラなのです。

視覚表現としてのスコア : 騎行

譜例25は楽劇「ワルキューレ」の第3幕の非常に有名な「ワルキューレの騎行」です。No.14 でもとりあげた「騎行」のライトモティーフが出てくる、その出だしの3小節のスコアです。このワルキューレの騎行の部分は、耳で聴いていても「馬に乗って天空をかけめぐるワルキューレたち」というイメージが非常に鮮明です。そのイメージは、スコアを見ることによって一層クリアになる感じがします。

譜例25「騎行」 - 「ワルキューレ」第3幕 第1場 |

|

譜例25は以下のA~Dの4つの部分に分けられます。

| A |

枠で囲んだ部分で、ホルン(Hn) とトランペット(Bass Tr) で演奏される騎行のライトモティーフです。ここが音楽の主役です。 | |

| B |

Aの周辺の黄色の部分で、ファゴット(Fg)、ホルン(Hn)、チェロ(Vc) のパートです。騎行のリズムを補助的に演奏することで、Aと一体となっています。 | |

| C |

第1ヴァイオリン(Vn 1)、第2ヴァイオリン(Vn 2)、ヴィオラ(Vla) のパートで、32分音符で素早く上昇と下降を繰り返す音型です。 | |

| D | 譜面の上の方の木管のパート(Pic ~ Bass Cl) です。トリルのような動機を、複数のパートに分かれた各種木管楽器が「入れ替わり立ち替わり」演奏します。この動機は「天空」と呼ばれているライトモティーフです。 |

スコアを見て、それぞれの部分の「視覚的印象」を具体物で表現すると、

| ワルキューレ | |

| 騎乗している馬 | |

| 馬の足、ギャロップの視覚的イメージ | |

| 空に吹きすさぶ風 |

という感じですね。もちろんイメージなので、人によってどうとってもよいと思います。D=空になびく馬のたてがみ、でもよいわけです。雲の流れでもよい。しかし受け取り方はどうであれ、ここで作曲家は楽譜の視覚的な美しさを追求しているのではないのでしょうか。楽曲のイメージがまず視覚として楽譜に表され、それ音楽になっている感じがします。

文字とは何かを考えてみると、それは本来、情報の記録や伝達のためのものです。しかし中国・韓国・日本では文字を書くことそのものがアートになっています。つまり書道ですが、この歴史はきわめて古いと同時に、現在でも書道教室に小学生が通っているわけです。また、西洋のカリグラフィーやアラブ文化圏の装飾文字など、書道とは意味合いは違いますが、文字を情報伝達・記録以上のものにしてきた歴史がいろいろあります。

そのアナロジーで言うと楽譜が音楽を記録し伝達すること以上のものであっても何らおかしくはないわけです。人間の考えることは多かれ少なかれ似通っています。楽譜の視覚的イメージを通じて、オペラのシーンの印象が伝わってもよいし、楽譜によって視覚的に、美しい・力強い・賑やか・寂しい、というような印象が伝わってもよいわけです。楽譜そのものがアートである・・・・・・2091ページの間にそういう部分があってもおかしくないと思います。

視覚表現としてのスコア : ドンナー

楽劇「ラインの黄金」の最後は、神々がワルハラ城へ入場するシーン(以下「入場」)で終わります。このシーンの前で物語はすべて終わっていて「入場」は付け足しのような部分です。ただ、霧が立ちこめて雲が現れ、雷鳴がとどろき、雨があがったあとに虹がかかり、その中をワルハラ城へと神々がゆく、というスペクタキュラーなシーンであり、またそれを盛り上げる音楽も素晴らしいので、この部分はオーケストラ曲としても単独でよく演奏されます。

譜例26は「入場」の最初の部分のスコアで、雷鳴の神・ドンナーが「おおい、おおい」と叫んで霧と雲を呼び寄せるところです。ドンナーは譜例26では最下段です。この部分を耳で聴くと、もちろんドンナーは分かりますが、それ以外のオーケストラはどうなっているのかが定かではありません。「弦楽器がなにやら激しく動き回っているな」という印象です。

譜例26「ドンナー」 - 「ラインの黄金」第4場 |

|

しかしスコアを見ると、第1ヴァイオリン(Vn 1) と第2バイオリン(Vn 2) とヴィオラ(Vla) が、それぞれ6部に分かれている合計18部の合奏であり、そのうちの12部は速い6連音符の連続であることが分かります。なるほどこうなっていたのか、という感じです。耳で聞いても分からないはずです。

「ラインの黄金」の最終場面であるこの部分において、舞台には霧が立ちこめ、雲が沸き上がっています。この楽譜はその「立ちこめている」「沸き上がっている」さまを視覚的に表現しているのではないでしょうか。弦楽器の3つのパートを合計18部に分ける「音楽的な必然性」はあるのかどうか。耳から聴くという聴覚的効果だけを考えるならもっと簡素な形、たとえば3つの弦楽器パートをそれぞれ3部に分けた合計9部ぐらいの構成でも十分過ぎるのではと思います。私は作曲家ではないので本当のところは分かりません。音楽的必然性があるのかもしれない。しかしあったとしても、このスコアはまず「見る音楽」として発想されたのでははいか、そういう感じがします。

視覚表現としてのスコア : 虹の橋

譜例26のすぐあとに、譜例27の「虹の橋」というシーンが現れます。空には大きな虹がかかり、それを眺めつつ神々がワルハラ城へ入っていきます。

譜例27「虹の橋」 - 「ラインの黄金」第4場 |

|

このスコアは4つの部分に分かれています。

| ① |

フルート(Fl)、オーボエ(Ob)、クラリネット(Cl) の3連符

| |

| ② |

ホルン(Hn)、バス・クラリネット(B.Cl)、ファゴット(Fg)、チェロ(Vc) が演奏する「虹の橋」のライトモティーフ

| |

| ③ |

6台のハープが演奏する分散和音

| |

| ④ |

第1ヴァイオリン(Vn 1) 4部、第2ヴァイオリン(Vn 2) 4部が演奏するトリルの音型

|

の4つです。

スコアを一見して分かることはページが音符で埋め尽くされているということです。楽譜は音楽を表現するものであるのはもちろんなのですが、それ以前に譜面を音符で埋め尽くすこと自体が目的のような作曲家の意図を感じます。何となくマニアックで、執念のようなものを感じる。

舞台では風が吹き雷鳴が轟いて雨があがったあと、日光がさして大きな虹が現れています。虹の光は強くはないが、印象的にはあたりに充満し舞台を圧している、そういった場面です。作曲家はここで「スペースが何かで満ちている」という「充満感」をスコアでもイメージ的に表現したかったのではないでしょうか。

個別に見ていくと、スコアの特徴的な部分は2つです。一つは②の「虹の橋」のライトモティーフの部分(ホルン、バス・クラリネット、ファゴット、チェロ)で、耳で聴いていて一番目立つ部分です。このライトモチーフは変ト長調の主和音をシンプルに上昇していき、シンプルに下降するという音型です。スコアはフラットが5つの変ニ長調ですが、「ド」の音にも臨時記号のフラットがついているので実際は変ト長調です。この旋律が譜例20「自然の生成」( No.15 参照 )の変形であることは明らかでしょう。虹は自然の一部なのです。そしてこの「虹の橋」のライトモティーフは、虹の形であるアーチ型を視覚的にイメージして作られているのではないしょうか。スコアにおいて、ライトモティーフがまさにアーチ型をしています。

2つ目の特徴的な部分は③の6台のハープです。6人のハープ奏者が12の手で12種の分散和音を演奏する譜面になっています。耳だけで聴いるとハープの合奏は分かりますが、12種の合奏だとはさすがに分かりません。スコアを見て「そうなんだ」と発見するしかない。果たしてこの「聴いても分からない」6台のハープの分散和音に「作曲技法上の必然性」があるのでしょうか。あるのかも知れませんが、それよりも上で述べた「スコアを音符で埋め尽くす」ことに重点が置かれているのではと感じるのです。

ただし、この6台のハープは全く別の理由により必然性があるのかもしれません。それは6台のハープが虹の6色を表しているのでは、と思うからです。

虹は色の数はいくつか

虹の色は7色と考えるのは我々が(現代の)日本人だからです。鈴木孝夫氏の「日本語と外国語」(岩波新書 1990)

|

著者が言いたいことは、虹の色数は国や文化によって(ないしは人によって)相違するということであり、虹=7色(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)は特定文化圏の概念だということです。

著者が言いたいことは、虹の色数は国や文化によって(ないしは人によって)相違するということであり、虹=7色(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)は特定文化圏の概念だということです。鈴木氏の記述はあくまで現代の話です。リヒャルト・ワーグナーが生きた19世紀のドイツにおいて「民衆レベルで」虹が何色とされていたのか、それは知りません。調べた人もいないと思うし、記録も残っていないはずです。

従って想像するしかないのですが、ワーグナーが虹は6色と思っていた、ないしは思っていなくても虹を6色で表現しようとした、という可能性はあると思います。この推測が正しいとすると、作曲家は6台のハープで6色のそれぞれの色を表現し、それを同時に演奏することで虹が鮮やかに「輝き」「きらめく」様子を表そうとしたのではと思うのです。耳ではわからないがスコアで表現するということです。6台のハープの譜面は音域が順に少しずつずらしてあります。色によって光の周波数が少しずつ違うかように・・・・・・。そして、ハープの音型は光の波動のようにも見えます。

「ワルキューレ」の騎行から始まって「ラインの黄金」の最終場面まで、3つの「見る音楽」を書きましたが、いずれも事実というより『指環』のスコアから受ける「個人的印象」ないしは「感じ」です。しかし音楽は小説や絵画以上にパーソナルな受け取り方が可能なジャンルです。こういった個人的な「聴き方」を発見するのも、音楽の醍醐味の一つだと思います。

| 補記1 |

アメリカにおける「虹は6色」に関する新聞のコラムを紹介します。

2014年6月の朝日新聞(夕刊)に「虹をたどって」というコラム(朝日・江木記者)が連載されました。この中で、教育学者の板倉聖宣氏が「虹の7色」を調査した話が出てきます。板倉氏によると、江戸時代以前に虹を7色と書いた書物はほとんどない。日本の「7色」は江戸から明治にかけて欧米から流入した。「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」と覚えた人もいるだろうし、欧米にも7色を覚える文があるが、それは7色が見分けにくいからこそである、とのことです。

その後に続く文を引用します。ここには「7色」の発端がニュートンであったことと「アメリカの教育現場では、7色以外に6色という教え方がある」ことが書かれています。

|

板倉さんには「少年時代に虹は7色と教えられたが、自分にはどうしても7色には見えなかった」という経験が原点にあるようです。自分の目で見て確かめることの大切さを、教育学者として言いたかったのでしょう。

ひょっとしたら、リヒャルト・ワーグナーも「自分の目で見て」虹を6色だと思ったのかもしれません。「自然が作り出す芸術」に芸術家が惹かれるのは自然なことだと思います。

| 補記2:レインボー・フラッグは6色 |

LGBT(Lesbian Gay Bisexual Transgender)のシンボルとして世界中に広まっている "レインボー・フラッグ" は6色(赤・橙・黄・緑・青・紫)で、アメリカなどにおける「虹は6色」と同じ色の構成です(日本で言う虹の7色からすると "藍" がない)。もっとも、レインボー・フラッグが最初にアメリカでデザインされたときには8色だったが、製造上の理由などで6色に落ち着いたそうです。

これから分かるのは「虹だから7色などという概念は全くない」ことです。また、偶数にすると暖色と寒色が同数になり、"男女平等" とか "人類は平等" などの含意も出てきて都合がいいのだと思います。

2010-12-31 07:43

nice!(0)

トラックバック(1)