No.18 - ブルーの世界 [文化]

No.4「プラダを着た悪魔」 で紹介したように、この映画の中で編集長のミランダはアンディの着ているセーターを見て、

と言っています。このミランダのセリフに出てくるブルー、ターコイズ、ラピス、セルリアンは、すべて「青」を表す言葉です。

そこで「No.4 - プラダを着た悪魔」の補足として「青色の歴史」、特に顔料や絵の具、染料を中心とした青の歴史をまとめておきたいと思います。なお「青」といっても非常に多様です。以下は「代表的な一部の青」であることを断っておきます。また以下に掲げる「色見本」もあくまで一つの例であって、同じ色の名前でもヴァリエーションが多々あります。

現代社会において布地を染める染料、絵画用の絵の具、建築や工業製品・日用品に使われる塗料・顔料の類は、ほとんどが工業的に合成されています。どんな色でも自由に、かつ安価に作れるわけです。しかし昔はそうではありません。「色」は貴重なものであり、それを巡るさまざまな歴史があります。

ブルーと青・あお

まずミランダの言う「ブルー」とは、もっとも一般的な色の名称(=色名、しきめい)としてのブルーです。ミランダがアンディに言いたいことは、

ということでしょう。ファッションに敬意や関心を示さないアンディに対する皮肉、ないしは非難ですね。

「ブルー」は最も一般的に「青」を表す色名ですが、日本語で「青・あお」と言うとブルーと同じではありません。日本ではブルーからグリーンにかけての色を「あお」と呼んできた歴史があります。それは慣用的に「青いりんご」とか「青信号」「青葉」「青梅」というように、グリーンを「あお」と表現するところに残っています。

この日本語における「あお」を駆使した画家が東山魁夷画伯(1908-1999)ですね。東山画伯が木の生い茂る山や森、木立を描いた作品は多数ありますが、緑から青緑、青へと変化する多彩な「あお」(いわゆる、ヒガシヤマ・ブルー)を使ったものが多い。人間の目でみると、少なくとも日中の近距離からは、森は「緑」か「青みがかった緑」か「黒ずんだ緑」に見えます。ブルーには見えない。もちろん人間が見えるとおりの色で描かないといけないというルールは20世紀以降の絵画にはありません。これは画家の心象風景を現実に投影した表現であり、また見る方としても全く違和感がないのです。そして思うのですが、日本人がヒガシヤマ・ブルーの世界を大変に好きなのは、緑から青緑、青にいたる多彩な色を「あお」という概念で把握してきた文化的伝統によるのではないでしょうか。

下に掲げた東山画伯の「緑響く」という作品は、所蔵している長野県信濃美術館のホームページに掲げられている画像ですが、この絵を実際に見ると「緑響く」という題が示すように、この画像より遥かに緑っぽく見えます(いわゆるヒガシヤマ・グリーンの絵)。しかしこの青っぽい画像に違和感は全くありません。この画像のような色使いの風景を東山画伯は多く描いているからです。

どういう色の範囲を特定の色名で呼ぶのかは、言語や文化、また時代によって相違します。ブルーとグリーンの間に物理科学的な境目があるわけではないのです。

以降、ブルーという意味での「青の世界」を見てみたいと思います。まず東山画伯も駆使した青と緑の中間色です。「プラダを着た悪魔」でミランダが言っていた「ターコイズ」は、その青緑系の色です。

ターコイズ・ブルー

ターコイズは「トルコ石」のことで、イラン地方に多く産する青緑色の宝石です。もともと天然の色が青系の鉱物はめずらしいのですが、緑と青の中間色は特に貴重です。このトルコ石のような青緑色がターコイズです。「ターコイズ」という特定の顔料があるわけではなく、色名です。ターコイズは「中間色」なので、青が強いターコイズ・ブルーから、緑に近いターコイズ・グリーンまでいろいろです。

イギリスの陶磁器メーカー、ウェッジウッドの100年以上続く商品シリーズに、ターコイズ(フローレンティーン・ターコイズ)があります。これは「ターコイズ・ブルー」の下地の上に、植物やグリフォン(鷲とライオンを合成した想像上の動物。No.13 に掲載した「不思議の国のアリス」の挿画で、アリスの左に描かれている)などの柄を描いたものです。ターコイズの美しい青がこのシリーズを「超定番商品」にしているのだと思います。

セラミックスの青:磁器

陶磁器の話が出たので、セラミックスの「青」のことを書いておきます。陶磁器・タイル・煉瓦などのセラミックスを顔料で絵付け・焼成することで青色を発色させることが昔から行われてきました。特に白色で透明感がある磁器に青で文様を描いたもの(青絵の白磁)は、世界中に広まっています。

白磁が作り出されたのは11世紀の中国で、景徳鎮が特に有名です。白磁の陶土(カオリン。アルミニウムの珪酸塩化合物)に、コバルトを含む顔料(呉須)で絵付けし釉薬をかけて高温で焼成することによって、美しい青が発色します。呉須に含まれるコバルト以外の金属成分によって、青の色あいは微妙に変化します。この磁器の技術は日本にも伝わって、有田焼(伊万里焼)や九谷焼を生みました。

右の写真の「和食器」は、私の家に伝わる日本製の青絵磁器です。あくまで日常用のものですが、白地に美しい青の文様という、シンプルで飽きがこない、また食材や料理が映える良いデザインだと思います。

中国や日本から輸出された磁器はヨーロッパに広まり、王侯・貴族・富裕層が競って求めるものになりました。特に白磁は「白い宝石」とも言われたようです。ヨーロッパの古い王室のコレクションを見ると(たとえば、ウィーンにあるハプスブルク家のコレクション)東洋から輸入された磁器が大量にあることに驚きます。

何とかヨーロッパでも磁器を生産したいという思いのもと、それに初めて成功したのが18世紀のザクセン公国(ドイツ)の都市・マイセンの錬金術師でした(1709年)。アウグスト剛胆王の治世下にあたり、ちょうど No.1 で書いた「クラバート」の時代です。「クラバート」の舞台になったシュヴァルツコルムとマイセンは、どちらもドレスデンの近郊で比較的近い距離にあります。

マイセンの青絵白磁で有名なのが、いわゆるブルーオニオンです。ブルーオニオンとは「青いタマネギ」の意味ですが、このタマネギというのは輸入した中国製の青絵白磁のザクロの模様をタマネギと誤ったからだと言われています。ブルーオニオンは、現在ではマイセン、フッチェンロイター(ドイツ)、カールスバード(チェコ)が、3つの代表的なブランドになっています(下の写真)。

マイセン

フッチェンロイター

カールスバード

セラミックスの青:タイルと煉瓦

建築材料であるタイルも、青色に着色・焼成してきた歴史があります。この青いタイルで有名なのがウズベキスタン共和国の古都・サマルカンドです。町のいたる所に青色の外壁の建物や青を基調としたタイルで内装した建物があり「青の都」と言われています。残念ながら私は訪問したことはないのですが、大変に美しい町のようです。サマルカンド・ブルーという言い方があります。写真でみるとサマルカンドの青も多様であり、サマルカンド・ブルーは特定の色名ではなさそうです。サマルカンドで見られる青、という風に解釈しました。サマルカンドだけでなくイスラム世界には青を基調とする建造物が多いことは、よく知られている通りです。

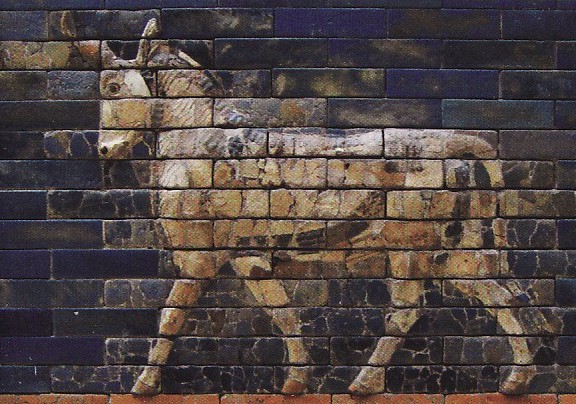

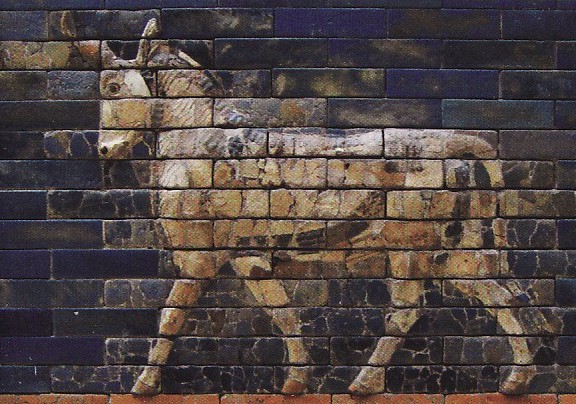

建築材料としては青に彩色した煉瓦もあります。この彩色煉瓦で忘れられないのが、ベルリンのペルガモン博物館にある「イシュタル門」です。ラピスラズリを連想させる鮮やかで深い青からターコイズのような色まで、さまざまな青色系の煉瓦で門が作られています。青を基調色とする煉瓦の上のレリーフがまた素晴らしい。青の背景がレリーフを際だたせています。イシュタル門がもともと建設されたのは紀元前6世紀、バビロニア帝国の首都・バビロンでした。この門を通ってバビロンを訪れた外国使節はきっと圧倒されたと思います。美しい青を追求することは、極めて長い歴史があるわけです。

イシュタル門のレリーフの一部

(息をのむような、美しい青色が印象的)

鉱物系青色顔料:ラピスラズリ/ウルトラマリン・ブルー

ミダンダが言っている「ラピス」とはラピスラズリのことで、鉱物系青色顔料の代表的なものです。ラピスラズリという鉱物はアフガニスタンを中心とする特定の地域だけに産出する非常に高価なものです。これを細かく砕いてすりつぶし、溶剤に混ぜて顔料にします。極めて深くて濃い青で、かつ非常に鮮明であざやかな青です。ラピスラズリで作った顔料の色名・ないしは顔料名をウルトラマリン・ブルーと言っています。

日本語で言う瑠璃(るり)は、本来ラピスラズリのことです。仏教で言う「七宝」の一つが瑠璃でした。もともと仏教の発祥の地はインド北西部で、瑠璃の産出地と近接しています。アフガニスタンの洞窟寺院には瑠璃の顔料を使った壁画があるようです。瑠璃はその後の歴史で瑠璃色というように色名として使われました。瑠璃ガラスという言い方もあります。ルリカケスなど、鳥の名前にも瑠璃をもつものがあります。

西欧で青は聖母マリアの色で、高価なラピスラズリを用いるには最適の画題でしょう。もちろん「聖母の画家」ラファエロもラピスラズリを使った聖母像を描いていて、たとえば「牧場の聖母」(1506。ウィーン美術史美術館) の衣装がそうです。17世紀のフィレンツェの画家、カルロ・ドルチ(1616-1686)の「悲しみの聖母」(1655頃。国立西洋美術館)はラピスラズリの青が大変印象的な作品です。2011年1月の「ぶらぶら美術・博物館」(BS日テレ)でこの絵の絵葉書の売り上げは国立西洋美術館で第3位だと紹介されていました。1位と2位はモネとゴッホだとのことです。松方コレクションを軸にした有名西洋美術オンパレードの国立西洋美術館において、この絵が3位にはいるというのは驚きです。日本では一般的にほとんど知られていない画家・ドルチの絵を、なぜ人々は買い求めるのでしょうか。理由1:聖母を描いた絵であり、その表情に惹かれるから、理由2:ラピスラズリの鮮やかで深い青に惹かれるから、のどちらかの理由、ないしは両方だと思います。そして、理由2(ラピスラズリの効果)が大きいのではないでしょうか。

この高価なラピスラズリを絵画で多用したことで有名なのがフェルメールです。青いターバンで有名な「真珠の耳飾りの少女」(1665頃。マウリッツハイス美術館) をはじめ、下に掲げた「牛乳を注ぐ女」(1660頃。アムステルダム国立美術館) の青もラピスラズリです。この青も大変に印象的です。ウルトラマリン・ブルーのことをフェルメール・ブルーと呼ぶことがあります。

ラファエロ「牧場の聖母」

ドルチ「悲しみの聖母」

フェルメール「牛乳を注ぐ女」

現在においてウルトラマリン・ブルーは、天然と同じ成分のものが工業的に合成されています。

鉱物系青色顔料:アズライト(藍銅鉱)/群青(ぐんじょう)

ラピスラズリが稀少だったため、もっと広く青色の顔料として使われたのが、銅の鉱床から産出する藍銅鉱=アズライトです。日本語の群青とは青の集まりという意味の色名で、特定の鉱物顔料を指すわけではありません。ラピスラズリ(瑠璃)を群青といったこともあるようです。しかし普通、群青と言うと伝統的には藍銅鉱から作った青色顔料を言います。岩群青とも言います。日本画の岩絵の具の群青は、藍銅鉱を砕いて微粒子にし、膠(ニカワ)に混ぜて顔料としています。

合成青色顔料:プルシアン・ブルー/紺青(こんじょう)

18世紀初頭のベルリンで、初めて化学的に合成した顔料が作られました。これが青色のプルシアン・ブルーです。鉄とシアンの化合物(シアン化鉄)で、暗く濃いと同時に、強烈で鮮烈な青色をしています。日本で普通「紺青」と言うとこのプルシアン・ブルーです。当初はベルリン・ブルーをはじめとするさまざまな名前で呼ばれたようですが、当時のドイツはプロシアだったので「プルシアン」ないしは「プルシャン」が定着しました。

以前、テレビ東京の「美の巨人たち」で「世界を巡った危険な色 ~ プルシャン・ブルー」という番組が放映されました。この録画がいま手元にないので、DVD「世界・美の旅 プルシャン・ブルー」(日経映像・テレビ東京)を参考にして、以下の文章を書きます。

プルシアン・ブルーが発見されたのは全くの偶然だったようです。18世紀初頭のヨーロッパにおいて顔料の調合は錬金術師が行っていて、それはトップ・シークレットでした。ちょうどマイセンで錬金術師が白磁を作りだそうと四苦八苦していた頃です。1704年、ベルリンで2人の錬金術師が赤の色料を作ろうとして、偶然にできたのがプルシアン・ブルーでした。この顔料は大量に合成できるので、ウルトラマリンの10分の1の値段であり、しかもウルトラマリンのように変色しにくい。プルシアン・ブルーはたちまちヨーロッパに広まりました。フランスのロココを代表する画家、ヴァトーの有名な「ピエロ」(1718年。ルーブル美術館)はプルシアン・ブルーを使った最も初期の絵画作品の一つで、空の色に鉛白と混ぜて使われています。

この顔料は江戸時代後期の日本に輸入され、ベロ藍と呼ばれました。ベロとは「ベルリン」のことです。この輸入顔料を日本画に使った最初の例とされるのが伊藤若冲の「動植綵絵」(宮内庁所蔵) の「群魚図・鯛」で、1765年ごろの作品です。またベロ藍を浮世絵版画に使った有名な例が、葛飾北斎の「富嶽三十六景」(1823頃)です。俗に「赤富士」と呼ばれている「凱風快晴」の空の色もベロ藍です。

葛飾北斎

富嶽三十六景「凱風快晴」

ベロ藍は、黒と見間違うほどの色から、水との比の加減しだいで色々の青が出せます。しかも従来使われていた植物系色料の本藍や露草と違って変色しにくい。ベロ藍は浮世絵に大きな変化をもたらしました。北斎は、ふつう墨の黒で摺る輪郭線を濃いベロ藍で摺ったり、また本藍とベロ藍を使って青一色で摺る「藍摺り」という技法を開発し、好評を博したようです。さらに北斎は「一文字ぼかし」の手法も開発しました。これは浮世絵の上部に一直線の鮮烈な青を刷り込むもので、青を強調することで奥行き感が出てきます。「凱風快晴」にもこの手法が使われているし「富嶽三十六景」の他の絵にも「一文字ぼかし」がいろいろあります。プルシアン・ブルーは単に変色しにくい強烈な青ということだけでなく、浮世絵の革新にもつながったのです。

ヨーロッパに戻ると、プルシアン・ブルーは印象派の画家が好んで使った色です。印象派は「影にも色があることを発見した」とよく言われますが、ルノアールの有名な「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1876。オルセー美術館) には、その影や衣服の表現にプルシアン・ブルーが使われています。またゴッホもこの色を好みました。アルル時代の傑作である「星降る夜」(1888。オルセー美術館)にもプルシアン・ブルーが使われています。時代が進んで、ピカソ・20歳台のいわゆる「青の時代」の諸作品は、プルシアン・ブルーを他の色とまぜて多様な青を作り出しています。この時期のピカソは深い青を特に好んだようです。

しかし、プルシアン・ブルーは次第に使われなくなり、あとで開発されたコバルト・ブルーなどの合成青色顔料にとって代わられました。それは「プルシアン・ブルーは使い方が難しい」色だったからです。パリの老舗の絵の具専門店・スヌリエの店長は、次のようにインタビューに答えています。

ルノアールもこの色の難しさに気づいて、画家仲間に注意書きのメモを残したと言います。油絵は浮世絵と違って色と色を混ぜ、かつ重ね塗りをします。プルシアン・ブルーは油絵にとっては「危険な色」なのです。しかし巨匠たちはその危険な色に挑み、名画を生み出しました。危険を承知で挑む強烈な魅力がこの顔料にあったということでしょう。

合成青色顔料:コバルト・ブルー

18世紀後半になると別の青色合成顔料が開発されました。コバルトとアルミの酸化合物(アルミン酸コバルト)を主成分とするコバルト・ブルーで、明るくて鮮やかな青です。セラミック顔料のところに書いたように、コバルトは青を発色する性質があるのですが、それを用いて初めて化学的に合成された物質です。プルシアン・ブルーよりもっと晴れやかで鮮やかな色をしています。

合成青色顔料:セルリアン・ブルー

さらに19世紀の半ば、1860年代にヨーロッパで新たなコバルト系顔料が開発されました。コバルトと錫(すず)の酸化物(錫酸コバルト)で、これが「No.4 - プラダを着た悪魔」でアンディが着ていたセーターの色であるセルリアン・ブルーです。やや緑を感じさせる、ターコイズ・ブルーに近いような、美しい青色です。

20世紀に入ると石油化学・有機化学の発達とともに、顔料・染料においても有機化合物が開発されるようになりました。青の合成色料として開発されたのが、1935年に作られたフタロシアニン・ブルーです。これは現在まで青の色料として中心的に使われています。

植物系青色染料:藍・インディゴ

青の色料の最後は、植物系青色染料である「藍」です。藍は、赤色系の「茜」とともに最古の植物染料と言われていて、昔から世界中で使われてきました。藍から抽出された青色を呈する成分がインディゴです。

インディコを含む植物は複数あります。代表的なものは

などです。これらの植物を総称して藍と言っています。またインディゴ成分を抽出した青色染料を藍とも言います。さらに色の名前として、藍色、藍などとも使います。

藍色といえば一般的には濃い青色(紺色)です。ただし藍を用いて布を染めるときには、その染め方によって濃い藍色から薄い色まで変化します。薄い藍染の色を「浅葱色」と言うことがあります。これは青と緑の中間色で、ターコイズに近い色です。また「白藍色」は、さらに白っぽい青緑色で、布を藍でさっと染めた色です。

日本語の「紺色・紺」は藍染の暗い青色の通称で、これが藍の代表的な色です。江戸時代における「紺屋」は藍染めの業者であり、「紺屋の白袴」「紺屋のあさって」などのことわざもあるように大変に繁盛した産業でした。着物や浴衣のみならず、手ぬぐいなど数々の生活必需品で青系統に染めたものは藍染めです。

海外に目を向けると、アメリカで発達したブルー・ジーンズも藍染めです。また海軍の制服からきたネイビー・ブルーも、その発祥はウール地を藍で青く染めたものでした。

藍は染料だけでなく、日本では浮世絵を刷るときの青として多用されました。プルシアン・ブルーのところに書いた北斎の「富岳三十六景」にも、また歌川広重の「東海道五十三次」をはじめとする数々の版画にも藍が使われています。ヨーロッパで浮世絵の青をヒロシゲ・ブルーということがあります。浮世絵に使われた青色顔料は、露草、藍、プルシアン・ブルーですが、多いのは藍です。藍の美しい青色を広重に代表させて「ヒロシゲ・ブルー」と呼んだと考えてよいと思います。ジャパン・ブルーという言い方もあります。

インディゴは、19世紀末にその人工合成法が開発されました。現在ではその合成インディゴが使われています。

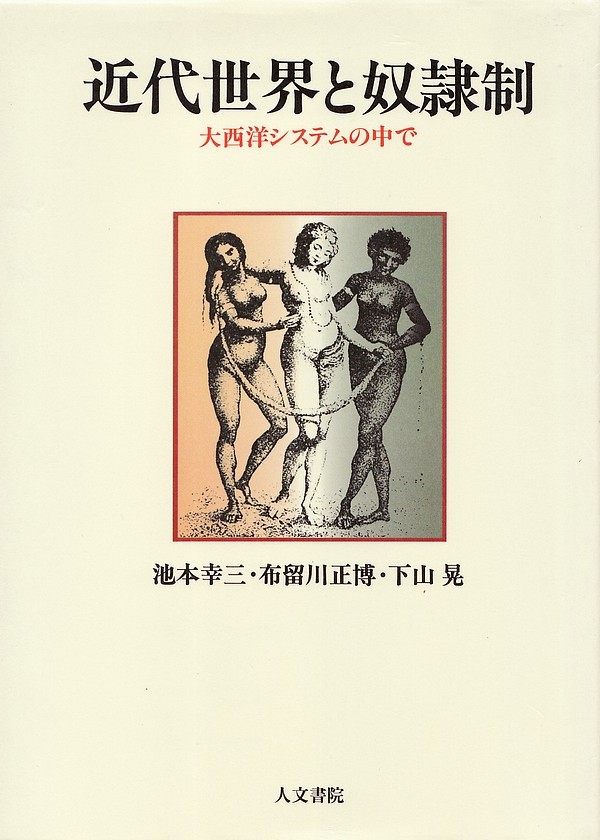

イライザ・ルーカスとインディゴ

藍の栽培とインディゴ染料の生産は古代から世界で行われてきましたが、北アメリカで非常に盛んになった時代がありました。それはイギリス植民地時代のアメリカで、当時の黒人奴隷制度とアメリカの独立史に深く結びついています。このインディゴ生産のキーパーソンがエリザベス(イライザ)・ルーカスという女性でした。以下「近代世界と奴隷制」(池本幸三・布留川正博・下山晃。人文書院 1995) を参考にしつつ、イライザの物語をたどってみたいと思います。

を参考にしつつ、イライザの物語をたどってみたいと思います。

イライザ・ルーカス・ピンクニー [ Elizabeth(Eliza) Lucas Pinckney (1722-1793) ] は、1722年にカリブ海のイギリス領・アンティグア島に生まれました。父はジョージ・ルーカスといい、ロンドンの名門の出身で当時はアンティグアの総督です。ルーカスはアメリカのサウス・カロライナの3つのプランテーションを相続・保有していました。イライザは幼少の時からロンドンで教育を受けています。

彼女が14才のとき、ルーカス一家はサウス・カロライナに移住しました。しかし母親がその直後に死亡し、また翌年、父親はイギリス政府の要請で再びアンティグアに総督として単身戻ります。イライザはプランテーションに残ることになり、16才でプランテーションの経営を任されます。

そのころのプランテーションでは「米」が主な作物でしたが、彼女は新たな換金作物を模索します。父親から数々の植物の種を送ってもらったのですが、その中に「インド藍」がありました。彼女は苦労の末、インド藍の大量栽培に成功します。そしてインディゴ染料(=藍玉)の製造までをプランテーションで可能にしました。

イライザは22才で、近隣のプランテーションのオーナーであり法律家のチャールス・ピンクニーと結婚します。そしてインディゴ染料をイギリス本国に輸出し、20代でサウス・カロライナ最大のプランテーション経営者になります。1750年代(イライザが30代)からインディゴの輸出は急成長し、アメリカ独立(1776年。イライザ54歳)のときには、サウス・カロライナからの輸出の35%がインディゴだったと言います。

イライザの2人の息子、チャールズ(息子)とトマスは、アメリカ独立戦争を独立派として戦いました。チャールズ・ピンクニーは合衆国憲法(1793)に署名した39人のうちの一人で、副大統領候補までになった人です。またトマス・ピンクニーは、アメリカ独立後にスペイン大使やイギリス大使になりました。1793年にイライザが亡くなったとき、その葬儀ではアメリカ初代大統領のジョージ・ワシントンが自ら棺をかついだいうエピソードもあります。

インディゴがもたらした富と力は、ピンクニーの一族を通してアメリカ独立に直結しているわけです。そのピンクニー家に富をもたらしたインディゴの製造はどういうものだったのでしょうか。

プランテーションでは黒人奴隷を使って耕作地の開墾、インド藍の植え付け、栽培、収穫から、染料のインディゴの製造(プロセシング)までが行われました。インディゴを作るには藍の葉を砕き、発酵させます。猛烈な腐臭が漂う、炎天下の過酷な労働です。製造の課程で色が大きく変化するので、インディゴは「悪魔の染料」と呼ばれたようです。

そして、この奴隷労働によるインディゴ製造はサウス・カロライナだけにとどまりませんでした。前述の「近代世界と奴隷制」には次のような記述があります。

青色染料である藍・インディゴは、奴隷労働(サウス・カロライナ、そしてベンガル)と引き換えに、巨大な富をもたらした歴史があるのです。

色への欲求

現在、染料、塗料、絵の具などは化学工業で大量生産され、色のバリエーションも任意に作り出せます。そのため私たちは「色」の重要性を意識せずに生活しています。しかし、布を染める、色を塗る、といった「着色」は、その色でどのような模様や柄や絵を描くか以前に、文化の基本だと思います。

ブルーの歴史で思うのは「色」に対する人間の欲求の強さです。色にはそれぞれの心理的効果があり、その効果を狙って色が使われます。色が社会的ステータスの誇示や宗教的シンボルになることも多々あります。防腐・防虫のために染色するケースもあるでしょう。しかし、もっと根元的で本質的なのは、モノの機能だけでは満足できず、モノに多様な色を求めるという人間の欲求です。そして現代においてその人間の本質的な欲求を理解しているのが「プラダを着た悪魔」で「その色はセルリアン」だと指摘したファッション雑誌の編集長、ミランダなのだと思います。

最近、青色顔料のプルシアン・ブルーが非常に注目されています。それは放射性セシウムの吸着作用があるからです。しかも工業的に大量生産できるプルシアン・ブルーは安価です。No.18「ブルーの世界」をアップしたのは東日本大震災の2ヶ月前でしたが、まさかこういう形でプルシアン・ブルーが重要になるとは思ってもみませんでした。

プルシアン・ブルーを放射性セシウムの除染に活用しようとする新聞記事を紹介しておきます。

放射能の除染は長期戦です。プルシアン・ブルーを使ったセシウム吸着材の研究も進んでいるようです。カーボンナノチューブも登場してきました。

補記3と似ていますが、プルシアンブルーをセルロース・ナノ・ファイバー(CNF)と組み合わせたセシウム吸着材も出てきました。吸着性能もさることながら、低コストでいかに製造するかの勝負なのでしょう。

補記1から補記4まで、青色顔料であるプルシアン・ブルーには放射性セシウムの吸着作用があり、それを応用した除染技術のことを書きました。

しかしプルシアン・ブルーにはセシウムの吸着だけでなく別の機能があることが最近になって分かってきました。それはちょっと意外なものです。新聞記事から引用します。

カリウムイオン電池の一つの特徴は、記事の見出しにあるように充放電の時間が短いことです。ただし小型化は難しいようで、そのため据え置き方の蓄電池やEV(電気自動車)用電池としての用途が考えられています。そのあたりの解説が次です。

現在のEV(電気自動車)の問題点は、航続距離が短いことに加えて充電時間が長いことです。急速充電でも20~30分かかる。ガソリンを入れる時間の数倍です。カリウムイオン電池はこの問題点の解消につながる可能性があるわけです。

コストや安全性はどうでしょうか。普及が進んだリチウムイオン電池に比べてコストと安全面で明白なメリットがないと実用化は難しいわけです。安全性について言うと、リチウムイオン電池は航空機用の発火事故やパソコン・スマホ用の発火事故があり、今でも問題が解決されていません。

駒場教授によると、カリウムイオン電池はコストや安全性でも特徴が出せると言います。

発火のリスクが本質的に低いということは、それ自体が製造コストの削減につながるでしょう。正極材料が安価なプルシアン・ブルーであることに加えて、有利な点だと思います。

駒場教授はリチウムイオン電池の開発の実績がある昭和電工と協力して実用化を目指すそうです。カリウムイオン電池の研究は今までほとんと "手つかず" でしたが、駒場教授の成功によって開発に乗り出す研究者や企業が増えそうだと、記事にありました。

この成功の鍵になったのがプルシアン・ブルーです。300年以上も前に(1704年)ベルリンの錬金術師が作り出した合成青色顔料が、現代の最先端の電池研究(および原発事故後の除染技術)につながっているという、その事実が印象的でした。

本文中でプルシアン・ブルーを日本画に使った最初の例とされるのが伊藤若冲の「動植綵絵」(宮内庁所蔵) の「群魚図・鯛」、としました。この詳細を、No.215「伊藤若冲のプルシアン・ブルー」に書きました。

本文中で青色顔料の一つとしてあげたラピスラズリですが、人工顔料の発達で絵画には使われなくなりました。しかし宝飾用の石としては現在も採掘・販売がされているようです。そのことを示す記事が2019年7月19日の朝日新聞に載っていました。

珍しい鉱物や石を集めるという趣味があります。世界中から稀少価値のある鉱物を集めた専門のショップもあります。ラピスラズリもそういう趣味の領域かと思っていましたが、意外にもラピスラズリの採掘と販売・流通は産業として成り立っているのですね。採掘専門の鉱山があり、タリバーンの資金源になるほどの収益があげられる。

ラピスラズリの「宝石」としての価値は古代エジプト以来、綿々と続いているわけです。その理由は、ひとえにラピスラズリ独特の鮮烈な濃い青でしょう。先日も国立西洋美術館の企画展に行ったとき、いつものように常設展のドルチの絵を見てきました(本文に画像を掲載)。この青の魅力には抗しがたい、改めてそう思いました。

でも知らないでしょうけど、その色はブルーじゃない。ターコイズでもラピスでもない、セルリアンよ。 |

と言っています。このミランダのセリフに出てくるブルー、ターコイズ、ラピス、セルリアンは、すべて「青」を表す言葉です。

そこで「No.4 - プラダを着た悪魔」の補足として「青色の歴史」、特に顔料や絵の具、染料を中心とした青の歴史をまとめておきたいと思います。なお「青」といっても非常に多様です。以下は「代表的な一部の青」であることを断っておきます。また以下に掲げる「色見本」もあくまで一つの例であって、同じ色の名前でもヴァリエーションが多々あります。

現代社会において布地を染める染料、絵画用の絵の具、建築や工業製品・日用品に使われる塗料・顔料の類は、ほとんどが工業的に合成されています。どんな色でも自由に、かつ安価に作れるわけです。しかし昔はそうではありません。「色」は貴重なものであり、それを巡るさまざまな歴史があります。

ブルーと青・あお

まずミランダの言う「ブルー」とは、もっとも一般的な色の名称(=色名、しきめい)としてのブルーです。ミランダがアンディに言いたいことは、

| いま着ているセーターの色を「ブルー」と思っているようではファッション関係者とは言えない。どういうブルーかが分かっていないようでは・・・・・・ |

ということでしょう。ファッションに敬意や関心を示さないアンディに対する皮肉、ないしは非難ですね。

「ブルー」は最も一般的に「青」を表す色名ですが、日本語で「青・あお」と言うとブルーと同じではありません。日本ではブルーからグリーンにかけての色を「あお」と呼んできた歴史があります。それは慣用的に「青いりんご」とか「青信号」「青葉」「青梅」というように、グリーンを「あお」と表現するところに残っています。

そう言えば、英語の green は、日本語における「青」のイメージで使われることがありますね。

|

この日本語における「あお」を駆使した画家が東山魁夷画伯(1908-1999)ですね。東山画伯が木の生い茂る山や森、木立を描いた作品は多数ありますが、緑から青緑、青へと変化する多彩な「あお」(いわゆる、ヒガシヤマ・ブルー)を使ったものが多い。人間の目でみると、少なくとも日中の近距離からは、森は「緑」か「青みがかった緑」か「黒ずんだ緑」に見えます。ブルーには見えない。もちろん人間が見えるとおりの色で描かないといけないというルールは20世紀以降の絵画にはありません。これは画家の心象風景を現実に投影した表現であり、また見る方としても全く違和感がないのです。そして思うのですが、日本人がヒガシヤマ・ブルーの世界を大変に好きなのは、緑から青緑、青にいたる多彩な色を「あお」という概念で把握してきた文化的伝統によるのではないでしょうか。

下に掲げた東山画伯の「緑響く」という作品は、所蔵している長野県信濃美術館のホームページに掲げられている画像ですが、この絵を実際に見ると「緑響く」という題が示すように、この画像より遥かに緑っぽく見えます(いわゆるヒガシヤマ・グリーンの絵)。しかしこの青っぽい画像に違和感は全くありません。この画像のような色使いの風景を東山画伯は多く描いているからです。

| ||

|

東山魁夷

「緑響く」(1982)

(長野県信濃美術館 東山魁夷館) | ||

| ||

|

「緑響く」の取材地となった蓼科高原・御射鹿池(みしゃかいけ。長野県信濃美術館 東山魁夷館のサイトより

| ||

どういう色の範囲を特定の色名で呼ぶのかは、言語や文化、また時代によって相違します。ブルーとグリーンの間に物理科学的な境目があるわけではないのです。

以降、ブルーという意味での「青の世界」を見てみたいと思います。まず東山画伯も駆使した青と緑の中間色です。「プラダを着た悪魔」でミランダが言っていた「ターコイズ」は、その青緑系の色です。

ターコイズ・ブルー

| ターコイズ・ブルー | |

| |

| Wedgewood : Florentine Turquoise |

イギリスの陶磁器メーカー、ウェッジウッドの100年以上続く商品シリーズに、ターコイズ(フローレンティーン・ターコイズ)があります。これは「ターコイズ・ブルー」の下地の上に、植物やグリフォン(鷲とライオンを合成した想像上の動物。No.13 に掲載した「不思議の国のアリス」の挿画で、アリスの左に描かれている)などの柄を描いたものです。ターコイズの美しい青がこのシリーズを「超定番商品」にしているのだと思います。

セラミックスの青:磁器

陶磁器の話が出たので、セラミックスの「青」のことを書いておきます。陶磁器・タイル・煉瓦などのセラミックスを顔料で絵付け・焼成することで青色を発色させることが昔から行われてきました。特に白色で透明感がある磁器に青で文様を描いたもの(青絵の白磁)は、世界中に広まっています。

白磁が作り出されたのは11世紀の中国で、景徳鎮が特に有名です。白磁の陶土(カオリン。アルミニウムの珪酸塩化合物)に、コバルトを含む顔料(呉須)で絵付けし釉薬をかけて高温で焼成することによって、美しい青が発色します。呉須に含まれるコバルト以外の金属成分によって、青の色あいは微妙に変化します。この磁器の技術は日本にも伝わって、有田焼(伊万里焼)や九谷焼を生みました。

| |

| 和食器 |

中国や日本から輸出された磁器はヨーロッパに広まり、王侯・貴族・富裕層が競って求めるものになりました。特に白磁は「白い宝石」とも言われたようです。ヨーロッパの古い王室のコレクションを見ると(たとえば、ウィーンにあるハプスブルク家のコレクション)東洋から輸入された磁器が大量にあることに驚きます。

何とかヨーロッパでも磁器を生産したいという思いのもと、それに初めて成功したのが18世紀のザクセン公国(ドイツ)の都市・マイセンの錬金術師でした(1709年)。アウグスト剛胆王の治世下にあたり、ちょうど No.1 で書いた「クラバート」の時代です。「クラバート」の舞台になったシュヴァルツコルムとマイセンは、どちらもドレスデンの近郊で比較的近い距離にあります。

マイセンの青絵白磁で有名なのが、いわゆるブルーオニオンです。ブルーオニオンとは「青いタマネギ」の意味ですが、このタマネギというのは輸入した中国製の青絵白磁のザクロの模様をタマネギと誤ったからだと言われています。ブルーオニオンは、現在ではマイセン、フッチェンロイター(ドイツ)、カールスバード(チェコ)が、3つの代表的なブランドになっています(下の写真)。

マイセン

フッチェンロイター

カールスバード

セラミックスの青:タイルと煉瓦

| |||

|

イシュタル門

(ペルガモン博物館) | |||

建築材料としては青に彩色した煉瓦もあります。この彩色煉瓦で忘れられないのが、ベルリンのペルガモン博物館にある「イシュタル門」です。ラピスラズリを連想させる鮮やかで深い青からターコイズのような色まで、さまざまな青色系の煉瓦で門が作られています。青を基調色とする煉瓦の上のレリーフがまた素晴らしい。青の背景がレリーフを際だたせています。イシュタル門がもともと建設されたのは紀元前6世紀、バビロニア帝国の首都・バビロンでした。この門を通ってバビロンを訪れた外国使節はきっと圧倒されたと思います。美しい青を追求することは、極めて長い歴史があるわけです。

イシュタル門のレリーフの一部

(息をのむような、美しい青色が印象的)

鉱物系青色顔料:ラピスラズリ/ウルトラマリン・ブルー

|

|

| ラピスラズリの原石 | |

| ウルトラマリン・ブルー |

日本語で言う瑠璃(るり)は、本来ラピスラズリのことです。仏教で言う「七宝」の一つが瑠璃でした。もともと仏教の発祥の地はインド北西部で、瑠璃の産出地と近接しています。アフガニスタンの洞窟寺院には瑠璃の顔料を使った壁画があるようです。瑠璃はその後の歴史で瑠璃色というように色名として使われました。瑠璃ガラスという言い方もあります。ルリカケスなど、鳥の名前にも瑠璃をもつものがあります。

西欧で青は聖母マリアの色で、高価なラピスラズリを用いるには最適の画題でしょう。もちろん「聖母の画家」ラファエロもラピスラズリを使った聖母像を描いていて、たとえば「牧場の聖母」(1506。ウィーン美術史美術館) の衣装がそうです。17世紀のフィレンツェの画家、カルロ・ドルチ(1616-1686)の「悲しみの聖母」(1655頃。国立西洋美術館)はラピスラズリの青が大変印象的な作品です。2011年1月の「ぶらぶら美術・博物館」(BS日テレ)でこの絵の絵葉書の売り上げは国立西洋美術館で第3位だと紹介されていました。1位と2位はモネとゴッホだとのことです。松方コレクションを軸にした有名西洋美術オンパレードの国立西洋美術館において、この絵が3位にはいるというのは驚きです。日本では一般的にほとんど知られていない画家・ドルチの絵を、なぜ人々は買い求めるのでしょうか。理由1:聖母を描いた絵であり、その表情に惹かれるから、理由2:ラピスラズリの鮮やかで深い青に惹かれるから、のどちらかの理由、ないしは両方だと思います。そして、理由2(ラピスラズリの効果)が大きいのではないでしょうか。

この高価なラピスラズリを絵画で多用したことで有名なのがフェルメールです。青いターバンで有名な「真珠の耳飾りの少女」(1665頃。マウリッツハイス美術館) をはじめ、下に掲げた「牛乳を注ぐ女」(1660頃。アムステルダム国立美術館) の青もラピスラズリです。この青も大変に印象的です。ウルトラマリン・ブルーのことをフェルメール・ブルーと呼ぶことがあります。

ラファエロ「牧場の聖母」

ドルチ「悲しみの聖母」

フェルメール「牛乳を注ぐ女」

現在においてウルトラマリン・ブルーは、天然と同じ成分のものが工業的に合成されています。

鉱物系青色顔料:アズライト(藍銅鉱)/群青(ぐんじょう)

| 群青色 |

|

| アズライトの原石(Wikipedia) |

合成青色顔料:プルシアン・ブルー/紺青(こんじょう)

| プルシアン・ブルー(紺青色) |

以前、テレビ東京の「美の巨人たち」で「世界を巡った危険な色 ~ プルシャン・ブルー」という番組が放映されました。この録画がいま手元にないので、DVD「世界・美の旅 プルシャン・ブルー」(日経映像・テレビ東京)を参考にして、以下の文章を書きます。

プルシアン・ブルーが発見されたのは全くの偶然だったようです。18世紀初頭のヨーロッパにおいて顔料の調合は錬金術師が行っていて、それはトップ・シークレットでした。ちょうどマイセンで錬金術師が白磁を作りだそうと四苦八苦していた頃です。1704年、ベルリンで2人の錬金術師が赤の色料を作ろうとして、偶然にできたのがプルシアン・ブルーでした。この顔料は大量に合成できるので、ウルトラマリンの10分の1の値段であり、しかもウルトラマリンのように変色しにくい。プルシアン・ブルーはたちまちヨーロッパに広まりました。フランスのロココを代表する画家、ヴァトーの有名な「ピエロ」(1718年。ルーブル美術館)はプルシアン・ブルーを使った最も初期の絵画作品の一つで、空の色に鉛白と混ぜて使われています。

この顔料は江戸時代後期の日本に輸入され、ベロ藍と呼ばれました。ベロとは「ベルリン」のことです。この輸入顔料を日本画に使った最初の例とされるのが伊藤若冲の「動植綵絵」(宮内庁所蔵) の「群魚図・鯛」で、1765年ごろの作品です。またベロ藍を浮世絵版画に使った有名な例が、葛飾北斎の「富嶽三十六景」(1823頃)です。俗に「赤富士」と呼ばれている「凱風快晴」の空の色もベロ藍です。

葛飾北斎

富嶽三十六景「凱風快晴」

ベロ藍は、黒と見間違うほどの色から、水との比の加減しだいで色々の青が出せます。しかも従来使われていた植物系色料の本藍や露草と違って変色しにくい。ベロ藍は浮世絵に大きな変化をもたらしました。北斎は、ふつう墨の黒で摺る輪郭線を濃いベロ藍で摺ったり、また本藍とベロ藍を使って青一色で摺る「藍摺り」という技法を開発し、好評を博したようです。さらに北斎は「一文字ぼかし」の手法も開発しました。これは浮世絵の上部に一直線の鮮烈な青を刷り込むもので、青を強調することで奥行き感が出てきます。「凱風快晴」にもこの手法が使われているし「富嶽三十六景」の他の絵にも「一文字ぼかし」がいろいろあります。プルシアン・ブルーは単に変色しにくい強烈な青ということだけでなく、浮世絵の革新にもつながったのです。

ヨーロッパに戻ると、プルシアン・ブルーは印象派の画家が好んで使った色です。印象派は「影にも色があることを発見した」とよく言われますが、ルノアールの有名な「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1876。オルセー美術館) には、その影や衣服の表現にプルシアン・ブルーが使われています。またゴッホもこの色を好みました。アルル時代の傑作である「星降る夜」(1888。オルセー美術館)にもプルシアン・ブルーが使われています。時代が進んで、ピカソ・20歳台のいわゆる「青の時代」の諸作品は、プルシアン・ブルーを他の色とまぜて多様な青を作り出しています。この時期のピカソは深い青を特に好んだようです。

しかし、プルシアン・ブルーは次第に使われなくなり、あとで開発されたコバルト・ブルーなどの合成青色顔料にとって代わられました。それは「プルシアン・ブルーは使い方が難しい」色だったからです。パリの老舗の絵の具専門店・スヌリエの店長は、次のようにインタビューに答えています。

とにかく、プルシアン・ブルーは使いこなすのが難しい色です。たとえば1グラムのプルシアン・ブルーに白の絵の具を1キログラム混ぜても、全部ブルーになってしまうほどです。また黄色の隣にこれを塗ると、黄色が段々と緑に変色してしまいます。プルシアンの発色力は、色の中でもっとも強力なものです。その美しさにもかかわらず、使い方がとても難しい色なのです。 |

ルノアールもこの色の難しさに気づいて、画家仲間に注意書きのメモを残したと言います。油絵は浮世絵と違って色と色を混ぜ、かつ重ね塗りをします。プルシアン・ブルーは油絵にとっては「危険な色」なのです。しかし巨匠たちはその危険な色に挑み、名画を生み出しました。危険を承知で挑む強烈な魅力がこの顔料にあったということでしょう。

合成青色顔料:コバルト・ブルー

| コバルト・ブルー |

合成青色顔料:セルリアン・ブルー

| セルリアン・ブルー |

20世紀に入ると石油化学・有機化学の発達とともに、顔料・染料においても有機化合物が開発されるようになりました。青の合成色料として開発されたのが、1935年に作られたフタロシアニン・ブルーです。これは現在まで青の色料として中心的に使われています。

植物系青色染料:藍・インディゴ

青の色料の最後は、植物系青色染料である「藍」です。藍は、赤色系の「茜」とともに最古の植物染料と言われていて、昔から世界中で使われてきました。藍から抽出された青色を呈する成分がインディゴです。

インディコを含む植物は複数あります。代表的なものは

| ①蓼藍(タデアイ) | タデ科。日本の藍はこれが主流。 |

| ②インド藍 | マメ科。インド原産で最古の染料。インディゴの語源となった。本藍とも言う。 |

| ③大青(タイセイ) | アブラナ科。英語でwoad。ヨーロッパで使われた。日本では蝦夷大青が同種の植物 |

| インディゴ・藍・紺色 |

藍色といえば一般的には濃い青色(紺色)です。ただし藍を用いて布を染めるときには、その染め方によって濃い藍色から薄い色まで変化します。薄い藍染の色を「浅葱色」と言うことがあります。これは青と緑の中間色で、ターコイズに近い色です。また「白藍色」は、さらに白っぽい青緑色で、布を藍でさっと染めた色です。

|

|

| 蓼藍 [Wikipedia] |

海外に目を向けると、アメリカで発達したブルー・ジーンズも藍染めです。また海軍の制服からきたネイビー・ブルーも、その発祥はウール地を藍で青く染めたものでした。

藍は染料だけでなく、日本では浮世絵を刷るときの青として多用されました。プルシアン・ブルーのところに書いた北斎の「富岳三十六景」にも、また歌川広重の「東海道五十三次」をはじめとする数々の版画にも藍が使われています。ヨーロッパで浮世絵の青をヒロシゲ・ブルーということがあります。浮世絵に使われた青色顔料は、露草、藍、プルシアン・ブルーですが、多いのは藍です。藍の美しい青色を広重に代表させて「ヒロシゲ・ブルー」と呼んだと考えてよいと思います。ジャパン・ブルーという言い方もあります。

インディゴは、19世紀末にその人工合成法が開発されました。現在ではその合成インディゴが使われています。

イライザ・ルーカスとインディゴ

藍の栽培とインディゴ染料の生産は古代から世界で行われてきましたが、北アメリカで非常に盛んになった時代がありました。それはイギリス植民地時代のアメリカで、当時の黒人奴隷制度とアメリカの独立史に深く結びついています。このインディゴ生産のキーパーソンがエリザベス(イライザ)・ルーカスという女性でした。以下「近代世界と奴隷制」(池本幸三・布留川正博・下山晃。人文書院 1995)

|

彼女が14才のとき、ルーカス一家はサウス・カロライナに移住しました。しかし母親がその直後に死亡し、また翌年、父親はイギリス政府の要請で再びアンティグアに総督として単身戻ります。イライザはプランテーションに残ることになり、16才でプランテーションの経営を任されます。

|

|

| インド藍 [Wikipedia] |

イライザは22才で、近隣のプランテーションのオーナーであり法律家のチャールス・ピンクニーと結婚します。そしてインディゴ染料をイギリス本国に輸出し、20代でサウス・カロライナ最大のプランテーション経営者になります。1750年代(イライザが30代)からインディゴの輸出は急成長し、アメリカ独立(1776年。イライザ54歳)のときには、サウス・カロライナからの輸出の35%がインディゴだったと言います。

イライザの2人の息子、チャールズ(息子)とトマスは、アメリカ独立戦争を独立派として戦いました。チャールズ・ピンクニーは合衆国憲法(1793)に署名した39人のうちの一人で、副大統領候補までになった人です。またトマス・ピンクニーは、アメリカ独立後にスペイン大使やイギリス大使になりました。1793年にイライザが亡くなったとき、その葬儀ではアメリカ初代大統領のジョージ・ワシントンが自ら棺をかついだいうエピソードもあります。

インディゴがもたらした富と力は、ピンクニーの一族を通してアメリカ独立に直結しているわけです。そのピンクニー家に富をもたらしたインディゴの製造はどういうものだったのでしょうか。

プランテーションでは黒人奴隷を使って耕作地の開墾、インド藍の植え付け、栽培、収穫から、染料のインディゴの製造(プロセシング)までが行われました。インディゴを作るには藍の葉を砕き、発酵させます。猛烈な腐臭が漂う、炎天下の過酷な労働です。製造の課程で色が大きく変化するので、インディゴは「悪魔の染料」と呼ばれたようです。

そして、この奴隷労働によるインディゴ製造はサウス・カロライナだけにとどまりませんでした。前述の「近代世界と奴隷制」には次のような記述があります。

アメリカの独立によって北米の藍作植民地を失ったイギリスが、ただちにインドに奴隷制藍作プランテーションをつくりあげ、ベンガル地方の人々を新たに奴隷化したことは、栽培からプロセシングまでを全面的に奴隷労働に依存したこの「悪魔の染料」の性格を如実に表しており、また美しい青色染料に対する需要が当時いかに高かったかを物語っている。このように藍は、名実ともに「悪魔の染料」だったのである。 |

青色染料である藍・インディゴは、奴隷労働(サウス・カロライナ、そしてベンガル)と引き換えに、巨大な富をもたらした歴史があるのです。

色への欲求

現在、染料、塗料、絵の具などは化学工業で大量生産され、色のバリエーションも任意に作り出せます。そのため私たちは「色」の重要性を意識せずに生活しています。しかし、布を染める、色を塗る、といった「着色」は、その色でどのような模様や柄や絵を描くか以前に、文化の基本だと思います。

ブルーの歴史で思うのは「色」に対する人間の欲求の強さです。色にはそれぞれの心理的効果があり、その効果を狙って色が使われます。色が社会的ステータスの誇示や宗教的シンボルになることも多々あります。防腐・防虫のために染色するケースもあるでしょう。しかし、もっと根元的で本質的なのは、モノの機能だけでは満足できず、モノに多様な色を求めるという人間の欲求です。そして現代においてその人間の本質的な欲求を理解しているのが「プラダを着た悪魔」で「その色はセルリアン」だと指摘したファッション雑誌の編集長、ミランダなのだと思います。

| 補記1 |

最近、青色顔料のプルシアン・ブルーが非常に注目されています。それは放射性セシウムの吸着作用があるからです。しかも工業的に大量生産できるプルシアン・ブルーは安価です。No.18「ブルーの世界」をアップしたのは東日本大震災の2ヶ月前でしたが、まさかこういう形でプルシアン・ブルーが重要になるとは思ってもみませんでした。

| 補記2 |

プルシアン・ブルーを放射性セシウムの除染に活用しようとする新聞記事を紹介しておきます。

|

| 補記3 |

放射能の除染は長期戦です。プルシアン・ブルーを使ったセシウム吸着材の研究も進んでいるようです。カーボンナノチューブも登場してきました。

|

| 補記4 |

補記3と似ていますが、プルシアンブルーをセルロース・ナノ・ファイバー(CNF)と組み合わせたセシウム吸着材も出てきました。吸着性能もさることながら、低コストでいかに製造するかの勝負なのでしょう。

|

| 補記5 |

補記1から補記4まで、青色顔料であるプルシアン・ブルーには放射性セシウムの吸着作用があり、それを応用した除染技術のことを書きました。

しかしプルシアン・ブルーにはセシウムの吸着だけでなく別の機能があることが最近になって分かってきました。それはちょっと意外なものです。新聞記事から引用します。

|

カリウムイオン電池の一つの特徴は、記事の見出しにあるように充放電の時間が短いことです。ただし小型化は難しいようで、そのため据え置き方の蓄電池やEV(電気自動車)用電池としての用途が考えられています。そのあたりの解説が次です。

|

現在のEV(電気自動車)の問題点は、航続距離が短いことに加えて充電時間が長いことです。急速充電でも20~30分かかる。ガソリンを入れる時間の数倍です。カリウムイオン電池はこの問題点の解消につながる可能性があるわけです。

コストや安全性はどうでしょうか。普及が進んだリチウムイオン電池に比べてコストと安全面で明白なメリットがないと実用化は難しいわけです。安全性について言うと、リチウムイオン電池は航空機用の発火事故やパソコン・スマホ用の発火事故があり、今でも問題が解決されていません。

駒場教授によると、カリウムイオン電池はコストや安全性でも特徴が出せると言います。

|

発火のリスクが本質的に低いということは、それ自体が製造コストの削減につながるでしょう。正極材料が安価なプルシアン・ブルーであることに加えて、有利な点だと思います。

駒場教授はリチウムイオン電池の開発の実績がある昭和電工と協力して実用化を目指すそうです。カリウムイオン電池の研究は今までほとんと "手つかず" でしたが、駒場教授の成功によって開発に乗り出す研究者や企業が増えそうだと、記事にありました。

この成功の鍵になったのがプルシアン・ブルーです。300年以上も前に(1704年)ベルリンの錬金術師が作り出した合成青色顔料が、現代の最先端の電池研究(および原発事故後の除染技術)につながっているという、その事実が印象的でした。

(2017.2.15)

| 補記6 |

本文中でプルシアン・ブルーを日本画に使った最初の例とされるのが伊藤若冲の「動植綵絵」(宮内庁所蔵) の「群魚図・鯛」、としました。この詳細を、No.215「伊藤若冲のプルシアン・ブルー」に書きました。

(2017.9.29)

| 補記7 |

本文中で青色顔料の一つとしてあげたラピスラズリですが、人工顔料の発達で絵画には使われなくなりました。しかし宝飾用の石としては現在も採掘・販売がされているようです。そのことを示す記事が2019年7月19日の朝日新聞に載っていました。

|

珍しい鉱物や石を集めるという趣味があります。世界中から稀少価値のある鉱物を集めた専門のショップもあります。ラピスラズリもそういう趣味の領域かと思っていましたが、意外にもラピスラズリの採掘と販売・流通は産業として成り立っているのですね。採掘専門の鉱山があり、タリバーンの資金源になるほどの収益があげられる。

ラピスラズリの「宝石」としての価値は古代エジプト以来、綿々と続いているわけです。その理由は、ひとえにラピスラズリ独特の鮮烈な濃い青でしょう。先日も国立西洋美術館の企画展に行ったとき、いつものように常設展のドルチの絵を見てきました(本文に画像を掲載)。この青の魅力には抗しがたい、改めてそう思いました。

(2019.7.20)

タグ:葛飾北斎 ラファエロ フェルメール コバルト・ブルー プルシャン・ブルー プルシアン・ブルー セルリアン・ブルー 奴隷 東山魁夷 藍 イライザ・ルーカス・ピンクニー 凱風快晴 ウルトラマリン・ブルー ターコイズ・ブルー アズライト ラピスラズリ ブルーオニオン インディゴ 富嶽三十六景 イシュタル門 プラダを着た悪魔 美の巨人たち ドルチ 安藤広重 ペルガモン博物館 浮世絵 ベロ藍 ルノアール ゴッホ ピカソ ヴァトー 近代世界と奴隷制 マイセン インド 長野県信濃美術館 ウィーン美術史美術館 国立西洋美術館 アムステルダム国立美術館 セシウム 東日本大震災 リチウムイオン電池 カーボンナノチューブ フッチェンロイター カールスバード 歌川広重 動植綵絵 坂田一郎 駒場慎一 伊藤若冲 カリウムイオン電池 タリバーン アフガニスタン

2011-01-15 09:59

nice!(0)

トラックバック(0)