No.368 - 命のビザが欲しかった理由 [歴史]

No.201「ヴァイオリン弾きとポグロム」に関連する話です。No.201 の記事は、シャガール(1887-1985)の絵画『ヴァイオリン弾き』(1912)を、中野京子さんの解説で紹介したものでした。有名なミュージカルの発想のもとになったこの絵画には、ユダヤ人迫害の記憶が刻み込まれています。シャガールは帝政ロシアのユダヤ人強制居住地区(現、ベラルーシ)に生まれた人です。

絵のキーワードは "ポグロム" でした。ポグロムとは何か。No.201 で書いたことを要約すると次のようになるでしょう。

その、ナチスによるホロコーストに関係した有名な話があります。当時のリトアニアの日本領事代理だった杉原千畝が、ユダヤ人に日本通過ビザ(いわゆる "命のビザ")を発行し、ドイツによるホロコーストから救ったという件です。

この "命のビザ" について、先日の朝日新聞に大変興味深い記事が掲載されました。「ユダヤ難民は誰から逃れたかったのか」を追求した、東京理科大学の菅野教授の研究です。それを以下に紹介します。記事の見出しは、

杉原千畝「命のビザ」で異説

ユダヤ人が逃れたかったのはソ連?

(朝日新聞 2023年11月20日 夕刊)

です。朝日新聞編集委員・永井靖二氏の署名入り記事です。

難民は何から逃れたかったのか

まず記事の出だしでは、当時の状況と命のビザの経緯が簡潔に書かれています。

東京理科大学の菅野教授は、当時の1次資料のみを読み解き、ユダヤ難民が何から逃れたかったのかを突き止めました。

あらためて歴史的経緯を時系列にまとめると、次のようになります。

この経緯のポイントは次の3つでしょう。

ユダヤ難民がなぜ命のビザを欲しがったのか。それは記事にあるように「ソ連から逃れるため」というのが正解でしょう。もちろん、ドイツの "ユダヤ人狩り" は難民も知っていたはずです。しかし、当時は独ソ不可侵条約が結ばれていて、その一方の当事者であるソ連にリトアニアは占領されていました。当時、ドイツの脅威が直接的にリトアニアに及んだわけではありません。シンプルに考えても、リトアニアのユダヤ難民が恐れたのはドイツではなくソ連だった。

加えてロシア・ソ連では、シャガールの絵に象徴されるように、19世紀以来、ポグロムの嵐が吹き荒れていました。ユダヤ人がリトアニアを占領したソ連から逃れたかったのは当然でしょう。

通説の経緯

しかし日本では「ナチスの迫害から逃れるため」というのが通説になっています。この通説ができた経緯が記事に紹介されています。

記事にある杉原氏の覚え書きによると、ビザを発給したのはポーランド難民で、その一部がユダヤ人ということになります。では「ユダヤ人でないポーランド難民」は何から逃れたかったのかというと、それはソ連からということになります。

しかし日本では当初から、ユダヤ難民は「ナチス・ドイツに追われ」たことになっていました。記事にも、

とあります。杉原氏自身でさえ、ユダヤ人難民は「ナチスに捕まってガスの部屋へ放り込まれる」からビザを欲したのだと、1988年に語っているわけです。「ナチスの迫害から逃れるため」という通説ができるのは当然です。もちろん、時間がたつと記憶が曖昧になるのは誰しもあるわけです。

これは、1960年の新聞報道を含め、ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストが、如何に世界の人々にショックと強烈な印象を与えたかという証だと思います。そして重要な点は、ユダヤ人難民がソ連から逃れたかったにしろ、杉原氏の行為に対する評価は変わらないということです。

複合的な視点で見る必要性

ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストという惨劇を知ってしまうと、それに強く影響された視点でものごとを考えがちです。しかし、複合的な視点はどのようなことでも重要です。記事の中で内田樹氏が発言していました。

この内田氏の指摘は鋭いと思います。

杉原氏は外交官であり、日本の国益のために働くのが使命です。明治以降の日本政府がユダヤ人に融和的だっというのは、数々の証拠があります。外交官である杉原氏はそれを知っていたのでしょう。その "融和的" な姿勢の発端は、日露戦争におけるユダヤ人資本家からの戦費調達であり、その背景にはロシアにおけるポグロムがある。ユダヤ人資本家は、ロシアと戦おうとする日本を応援したわけです。

という「複合的な視点」が重要でしょう。一面的に歴史をみることはまずいし、「歴史から学ぶ」ことにもならないのです。

絵のキーワードは "ポグロム" でした。ポグロムとは何か。No.201 で書いたことを要約すると次のようになるでしょう。

| ポグロムはロシア語で、もともと「破壊」の意味だが、歴史用語としてはユダヤ人に対する集団的略奪・虐殺を指す。単なるユダヤ人差別ではない。 | |

| ポグロムに加わったのは都市下層民や貧農などの経済的弱者で、シナゴーグ(ユダヤ教の礼拝・集会堂)への放火や、店を襲っての金品強奪、暴行、レイプ、果ては惨殺に及んだ。 | |

| ポグロムはロシアだけの現象ではない。現代の国名で言うと、ドイツ、ポーランド、バルト3国、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなどで、12世紀ごろから始まった。特に19世紀末からは各地でポグロムの嵐が吹き荒れた。 | |

| 嵐が吹き荒れるにつれ、ポグロムに警官や軍人も加わるようになり、政治性を帯びて組織化した。この頂点が、第2次世界大戦中のナチス・ドイツによるユダヤ人のホロコーストである。 |

|

この "命のビザ" について、先日の朝日新聞に大変興味深い記事が掲載されました。「ユダヤ難民は誰から逃れたかったのか」を追求した、東京理科大学の菅野教授の研究です。それを以下に紹介します。記事の見出しは、

杉原千畝「命のビザ」で異説

ユダヤ人が逃れたかったのはソ連?

(朝日新聞 2023年11月20日 夕刊)

です。朝日新聞編集委員・永井靖二氏の署名入り記事です。

|

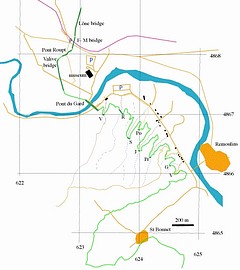

杉原氏が発給した手書きのビザ。"敦賀上陸" とある。 |

(朝日新聞より) |

難民は何から逃れたかったのか

まず記事の出だしでは、当時の状況と命のビザの経緯が簡潔に書かれています。

|

東京理科大学の菅野教授は、当時の1次資料のみを読み解き、ユダヤ難民が何から逃れたかったのかを突き止めました。

|

あらためて歴史的経緯を時系列にまとめると、次のようになります。

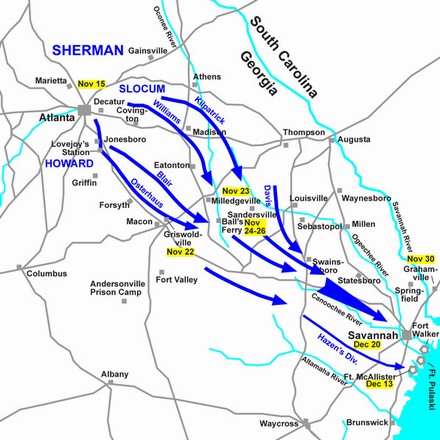

| 独ソ不可侵条約が締結 | |

| ドイツがポーランドに侵攻(=第2次世界大戦が勃発)。ソ連も侵攻し、10月、ポーランドは独ソ両国によって分割された。 | |

| ソ連がリトアニアに進駐 | |

| 杉原がリトアニアでユダヤ人に計2140件のビザを発給 | |

| ソ連がリトアニアを併合 | |

| 独ソ戦開戦 | |

| アウシュビッツ収容所で毒ガスが初めて使われた |

この経緯のポイントは次の3つでしょう。

| 杉原氏が命のビザを発給したのは、ソ連がリトアニアに進駐して併合する、まさにその時期にあたる。 | |

| 独ソ戦が始まったのは、命のビザより10ヶ月あとである(もちろん独ソ戦が始まった以上、リトアニアにドイツ軍が押し寄せてくることは想定できる)。 | |

| アウシュビッツ(ポーランド)で毒ガスによるホロコーストが始まったのは、命のビザより1年後である。 |

ユダヤ難民がなぜ命のビザを欲しがったのか。それは記事にあるように「ソ連から逃れるため」というのが正解でしょう。もちろん、ドイツの "ユダヤ人狩り" は難民も知っていたはずです。しかし、当時は独ソ不可侵条約が結ばれていて、その一方の当事者であるソ連にリトアニアは占領されていました。当時、ドイツの脅威が直接的にリトアニアに及んだわけではありません。シンプルに考えても、リトアニアのユダヤ難民が恐れたのはドイツではなくソ連だった。

加えてロシア・ソ連では、シャガールの絵に象徴されるように、19世紀以来、ポグロムの嵐が吹き荒れていました。ユダヤ人がリトアニアを占領したソ連から逃れたかったのは当然でしょう。

通説の経緯

しかし日本では「ナチスの迫害から逃れるため」というのが通説になっています。この通説ができた経緯が記事に紹介されています。

|

記事にある杉原氏の覚え書きによると、ビザを発給したのはポーランド難民で、その一部がユダヤ人ということになります。では「ユダヤ人でないポーランド難民」は何から逃れたかったのかというと、それはソ連からということになります。

しかし日本では当初から、ユダヤ難民は「ナチス・ドイツに追われ」たことになっていました。記事にも、

| 日本を通過したユダヤ人難民について、1960年7月1日付の朝日新聞朝刊は「ドイツを追われ日本に来た」としていた。8月7日発行の週刊読売も「ナチスに追われ」たと書いていた。 | |

| 1988年9月、杉原氏はフジテレビのドキュメンタリーで、難民にビザを発給したのは「ナチスにひっ捕まって」「ガスの部屋へ放り込まれる」からだったと語った。 |

とあります。杉原氏自身でさえ、ユダヤ人難民は「ナチスに捕まってガスの部屋へ放り込まれる」からビザを欲したのだと、1988年に語っているわけです。「ナチスの迫害から逃れるため」という通説ができるのは当然です。もちろん、時間がたつと記憶が曖昧になるのは誰しもあるわけです。

これは、1960年の新聞報道を含め、ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストが、如何に世界の人々にショックと強烈な印象を与えたかという証だと思います。そして重要な点は、ユダヤ人難民がソ連から逃れたかったにしろ、杉原氏の行為に対する評価は変わらないということです。

複合的な視点で見る必要性

ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストという惨劇を知ってしまうと、それに強く影響された視点でものごとを考えがちです。しかし、複合的な視点はどのようなことでも重要です。記事の中で内田樹氏が発言していました。

|

この内田氏の指摘は鋭いと思います。

| 日本政府はユダヤ人に融和的な姿勢を保っていたから、杉原氏には道義心に加えて、国益への配慮もあったはずだ。 | |

| リトアニアではソ連への恐怖の方がナチスよりも強かったし、難民らには局面ごとに多様な外力が働いていた。 |

杉原氏は外交官であり、日本の国益のために働くのが使命です。明治以降の日本政府がユダヤ人に融和的だっというのは、数々の証拠があります。外交官である杉原氏はそれを知っていたのでしょう。その "融和的" な姿勢の発端は、日露戦争におけるユダヤ人資本家からの戦費調達であり、その背景にはロシアにおけるポグロムがある。ユダヤ人資本家は、ロシアと戦おうとする日本を応援したわけです。

杉原氏の「命のビザ」は、ソ連から逃れようとする「ユダヤ人を含む難民」に発給されたものであり、それは人道的配慮と日本の国益への配慮に合致するものであった

という「複合的な視点」が重要でしょう。一面的に歴史をみることはまずいし、「歴史から学ぶ」ことにもならないのです。

2023-12-09 07:59

nice!(0)

No.333 - コンクリートが巨大帝国を生んだ [歴史]

今まで古代ローマについて何回かの記事を書いたなかで、ローマの重要インフラとなった各種の建造物(公衆浴場、水道、闘技場、神殿 ・・・・・・)を造ったコンクリート技術について書いたことがありました。

の2回です。実は、NHKの番組「世界遺産 時を刻む」で、古代ローマのコンクリート技術が特集されたことがありました(2012年)。この再放送が最近あり、録画することができました。番組タイトルは、

です。番組では現代に残る古代ローマの遺跡をとりあげ、そこでのコンクリートの使い方を詳細に解説していました。やはり画像を見ると良く理解できます。

そこで番組を録画したのを機に、その主要画像とナレーションをここに掲載したいと思います。番組の全部ではありませんが、ローマン・コンクリートに関する部分が全部採録してあります。

古代ローマのコンクリート

【ナレーション】

(NHKアナウンサー:武内陶子)

永遠の都、ローマ。立ち並ぶ巨大な建築は、ローマ帝国の栄光と力を今に示しています。その街並みを作ったのが、高度な土木技術です。

古代の最も優れた土木技術と言われるローマの水道。地下水道をささえているのはコンクリートです。円形闘技場、コロッセオ。5万人の観客が入る巨大娯楽施設でした。コロッセオもまた、そのほとんどがコンクリートで造られています。実は、古代ローマの街を形成する建造物のほとんどがコンクリートで出来ているのです。

円形闘技場:コロッセオ

【ナレーション】

考古学者のジュリアーナ・ガッリさん。25年間、古代ローマ建築を研究するうちに、ローマ独特のコンクリートの重要性を知りました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

(コロッセオを指して)この建物は、石積みの柱以外はコンクリートです。表面は大理石が覆っていました。(柱の部分を指して)この部分が石積みの柱です。あの穴には大理石の板を固定する金具が刺してありました。柱と柱の間に灰色の部分が見えます。アーチは全部コンクリート製なんです。あそこは壁の煉瓦が剥がれてコンクリートがむき出しになっていますね。柱以外はコンクリートで出来ていることがよく分かります。コンクリートは観客席まで続いています。

【ナレーション】

ローマ帝国の栄華を支えたと言われるコンクリート。この万能の建材は古代ローマコンクリートと呼ばれ、身近な産物から生まれました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

あるものが発見されたことで、古代ローマ人はコンクリートを使いこなせたのです。コンクリートを作り出したのはこの「魔法の砂」でした。

【ナレーション】

ここはローマ近郊の採掘所。ジュリアーナさんが持っていた魔法の砂が掘り出されています。ポッツォラーナと呼ばれます。

【ジュリアーナ・ガッリ】

ポッツォラーナは、もともとナポリの近くにあるポッツォーリ地方の火山灰のことでした。ヴェスビオ火山の灰です。その後、イタリアの火山灰全体を指すようになりました。堆積して固まった火山灰を細かく砕いたのがこのポッツォラーナです。

【ナレーション】

魔法の砂、ポッツォラーナとは、火山の噴火で生まれる火山灰です。火山国のイタリア、特に中南部には、数多くの火山が連なっています。

火山灰を建造物に最初に利用したのはエトルリア人でした。紀元前9世紀頃からイタリア半島に住んでいたエトルリア人。彼らは火山灰に水や石灰を混ぜてコンクリートのもとになるセメントを作り出しました。紀元前4世紀頃から、古代ローマはエトルリア人を制圧。その技術を自分たちのものにします。

では、火山灰をどのように古代コンクリートに生まれ変わるのでしょうか。2つの容器に石灰が入れてあります。そこに水を加えるとゆっくりと固まっていきます。右の容器に火山灰、ポッツォラーナを加えてみましょう。

【ジュリアーナ・ガッリ】

5時間後、石灰と水を混ぜた方はまだどろどろです。しかしそこにポッツォラーナを加えた方は固まってきました。これがセメントです。セメントにいろいろな石材と混ぜるとコンクリートが出来ます。こうして古代ローマ人は万能の建材、コンクリートを手に入れたのです。

【ナレーション】

火山灰の中では噴火で熱せられた酸化ケイ素が急速に冷やされガラス化し、化学反応しやすくなっています。石灰と水にこの酸化ケイ素を加えると、強い結合力を持つセメントになります。このセメントに砂や石を混ぜて強度を高めたのがコンクリートでした。火山の力が酸化ケイ素を化学反応しやすい形に変え、コンクリートの原料を大量にもたらしたのです。

紀元前3世紀頃、古代ローマ人はコンクリートを城壁の建設に使い始めました。セメントに砂や石を混ぜる割合などを工夫して強固なコンクリートを作り出し、エトルリア人から受け継いだ技術を発展させます。

その技術を生かしたのが歴代の皇帝でした。皇帝にとって、国民の支持を得て政権の安定を図ることが何より必要でした。そのために人口が集中するローマに市民のための公共施設をコンクリートで次々に造ったのです。

ヴィルゴ水道

【ナレーション】

観光客で賑わうトレビの泉。後ろ向きにコインを投げ入れると再びローマを訪れることができるという人気スポットです。

泉に水を運んでくるのは、古代ローマの地下水道です。建設したのは初代皇帝、アウグストゥスでした。紀元前27年に即位したアウグストゥスは、公共施設の整備に力を入れます。その一つが水道でした。

地下遺跡をめぐる同好会のメンバー、ダビデ(・コムネール)さんです。古代ローマの技術を調べてきたダビデさんに、地下水道を案内してもらいます。

水道を管理する建物から地下に入ります。水面が見えてきました。地下20メートルです。全長20キロ。地下部分が2キロあるこのヴィルゴ水道。今もきれいな水が流れています。

【ダビデ・コムネール】

これは現役で使われている唯一の古代ローマの水道です。皇帝、アウウグストゥスが共同浴場のために作りました。水道の終点は泉にして市民の目を楽しませたのです。

天井も壁も床もすべてコンクリート製です。すでにローマ人が自在にコンクリートを使いこなしていたことが分かりますね。

【ナレーション】

厚さ30センチのコンクリートにしっかりを支えられた地下空間です。コンクリートは作業がしにくいこうした現場に適していました。石材ほど運搬に人手がかからず、短時間で固まるからです。コンクリートは防水性にも優れています。床面に使うことで水漏れを防ぐことができました。

【ダビデ・コムネール】

ほとんで分かりませんが、ヴィルゴ水道は1キロに対し34センチほどの傾斜がつけてあります。これによって水は20キロ離れた水源からローマ市内まで流れてくることが出来るのです。微妙な傾斜をつけるのにコンクリートはうってつけでした。ローマ皇帝は戦争に勝つだけでは権威を保てません。人心を掌握するために市民生活を豊かにするこうした施設を次々に作る必要があったのです

【ナレーション】

2世紀までにローマに11本の水道が作られ、150万人の生活をまかなっていたと言います。コンクリート技術が大都市に豊かな水の安定供給を実現しました。

再びコロッセオ

【ナレーション】

第9代皇帝、ウェスパシアヌスです。彼が紀元79年に建設を始めたのが円形闘技場、コロッセオでした。皇帝ネロが暗殺されたあとの内乱を制したウェスパシアヌス。暴君と言われたネロが作った人工池を埋め立て、巨大な娯楽施設を建設することで支持を得ようとします。ここで行われた剣闘士の戦いは市民を興奮させました。

およそ8割がコンクリートというコロッセオ。舞台を支える地下構造はすべてコンクリートです。観客席もコンクリートを流し込んで作られています。

【ジュリアーナ・ガッリ】

こんな巨大な建物が8年で完成しました。コンクリートは形が自由に作れて材料の運搬が簡単でした。また値段の安さが威力を発揮したのです。

【ナレーション】

コロッセオの建設を担ったのは、戦争の捕虜や奴隷でした。訓練されていない労働者でもコンクリートは扱えました。石造りに求められるような熟練技術者の数はごく少数で済みました。これもコンクリートの大きなメリットです。

トラヤヌスの記念柱

【ナレーション】

第13代皇帝、トラヤヌスは、コンクリートを存分に活用して領土を拡大します。

ローマ市内に立つ石柱。トラヤヌスが、今のルーマニアに位置するダキアとの戦いに勝利した記念碑です。戦闘風景が描かれた柱には大土木工事の様子も見られます。兵士たちが運ぶ大量の煉瓦。コンクリートを流し込む枠に使われたと言われます。

建設されたのはドナウ河にかかる巨大な橋でした。ルーマニアを望むドナウ河の岸辺に橋脚が残っています。コンクリート製です。材料の火山灰はイタリアから運んだと言います。橋は2年で完成。早く固まり、短時間で建造物を作り出すコンクリートは軍事目的に適していました。橋を渡ったローマ軍は一気にダキアを攻略します。

トラヤヌスは領土を拡大する戦争を推進。彼が皇帝の座にあったときに、ローマ帝国の領土は最大となります。東西 5000キロ、南北 3500キロという広大な地域を支配することになったのです。

【ナレーション】(俳優:向井理)

ふたたびローマです。コンクリート技術によって築かれた永遠の都。その象徴といえるのがパンテオン神殿です。ローマの神々を祭る巨大な空間。円形ドームは当時のコンクリート技術の極みと言われます。自ら設計に携わったといわれるのが、第14代皇帝、ハドリアヌスです。五賢帝の一人、ローマ帝国に最大の国土と安定をもたらした皇帝です。

ティボリのハドリアヌス帝別荘

【ナレーション】(武内)

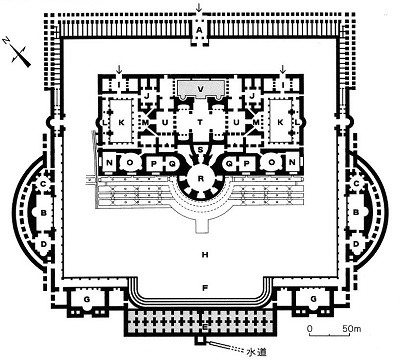

技術者としての才能にも長けていた皇帝、ハドリアヌス。その手腕を十分に発揮した建造物がローマ近郊にあります。世界遺産、ティボリのハドリアヌス帝別荘です。皇帝自ら設計した別荘は15年かけて造られ、紀元133年に完成しました。東京ドーム26個分という広大さ。3000人近くが住み、一つの町と呼べるほどの規模でした。30あまりの建物から主なものを見てみると、皇帝の宴会場、池を巡る遊歩道、皇帝の執務室、皇帝の住まい、そして住民のための大浴場。

大浴場はすべてコンクリートで出来ていました。ここは風呂あがりにマッサージを受け、談笑を交わす大広間です。日の出とともに働き、午後からは公共浴場でゆったりと過ごす。それが古代ローマ人の生活習慣でした。

こちらは使用人のための集合住宅。煉瓦の内側はコンクリートです。大きな建物を速く簡単に造れるコンクリートは、集合住宅にうってつけでした。

考古学者・ジュリアーナさんに皇帝が住んでいた区画を案内してもらいます。ハドリアヌスが最も気に入っていたという建物です。

皇帝の住まいです。水に囲まれた舞台のような形から「海の劇場」と名付けられています。ここもハドリアヌス自身が設計したといわれます。プライベートな空間を囲む水路。設計には水も巧みに取り入れられています

【ジュリアーナ・ガッリ】

すばらしいですね。ここが皇帝が生活していた場所です。中庭もありました。その横は最もプライベートな場所、寝室です。ベッドが置かれていました。皇帝のベッドです。ほら、煉瓦が崩れてコンクリートが見えてます。灰色の部分がセメント。その中に大ぶりの石が混ぜてありますね。

ハドリアヌスは孤独を愛したので、広い別荘で人と交わらずに過ごそうとしました。特に自分を外界から隔てるために水路は重要でした。

【ナレーション】

この建物、最大の特徴は完全な円形をしていることです。木枠にコンクリートを流し込んで基礎を造りました。外壁、水路、住まいの敷地は、3つの同心円でデザインされています。規模の大きさや豪華さを競い合った当時のローマ帝国の建物と違って、円形のデザインからは独創的で洒落たセンスが伝わってきます。

コンクリートを使えば、思い通りの造形が簡単にできます。皇帝がイメージした完全な円形の住居を石で造り出すのは大仕事ですね。でもコンクリートなら、設計者の発想を自由に表現することができるのです。

コンクリートだから可能になったさまざまな造りが、建物のここかしこに見られます。

【ジュリアーナ・ガッリ】

こちらは小さなスペースを利用したトイレ。煉瓦の壁の中はコンクリートです。ここには大理石の便座が渡されていて、水を流す管を置いたコンクリートの凹みが残っています。

【ナレーション】

住まいにふんだんに用いたコンクリート。ローマ帝国を支える土木技術への、皇帝の愛着が伝わってきます。

視察で知った帝国の現状を統治にどう生かしていくのか。ハドリアヌスは別荘で考え抜きました。政策決定で重要な意味を持ったのがこの場所です。それは皇帝の執務室。

【ジュリアーナ・ガッリ】

壁に7人の哲学者の像があったので「哲学者の間」と呼ばれています。像の前の玉座に座り、皇帝は仕事をしました。彼はローマよりこの別荘に居ることを好んだので、ここは政治にも大きな役割を果たした場所でした。

【ナレーション】

執務室で国政に集中するハドリアヌス。疲れを癒したのがこのドームと言われます。ドームには華麗なフレスコ画が描かれていました。壁の窪みには神々の彫像が並んでいました。装飾の素晴らしさだけでなく、このドームにはローマ帝国の土木技術の粋が詰まっています。コンクリートならではの特徴を生かした建築方法です。

【ジュリアーナ・ガッリ】

これはさまざまな分野で働く人々の技術の結晶です。木材を組み合わせて木枠を造る人、コンクリートを混ぜて木枠に流し込む人、コンクリートの原料を輸送する人、そうした専門家の能力と組織力が十分に発揮されたと言えます。

【ナレーション】

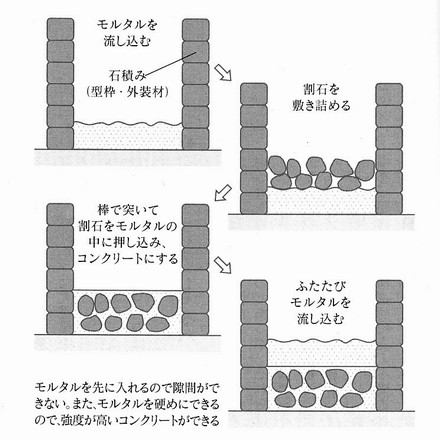

どんな技術が用いられているのか、見ていきましょう。まず、基礎の部分に煉瓦を積み上げ枠を作ります。そこに石を混ぜたセメントを流し込みます。これで全体の重みを支えるコンクリート基盤ができます。次は木で足場を作り、ドーム形の精密な木枠を組んでいきます。外側にも木枠を組み、内と外の間にコンクリートを入れます。上に行くに従って、混ぜる石の重さを軽くしていきます。頂上部分に混ぜるのは軽石です。コンクリートの厚さも上の方ほど薄くして、極力、重量を減らします。こうして、正確な曲線と一定の強度のあるドームを造ることができたのです。

パンテオン神殿

【ナレーション】

別荘で使われた技術を、ハドリアヌスがさらに極めた建造物があります。パンテオン神殿です。

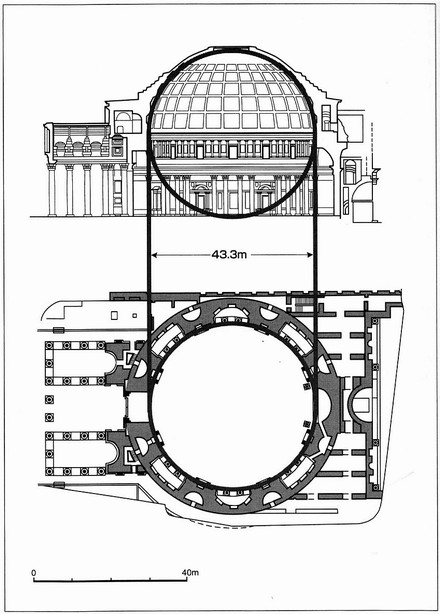

世界の建築史上、傑作の一つとされるパンテオン。直径43メートルのドームは完成から1000年以上、世界最大の規模を誇っていました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

このコンクリートドームは、古代ローマの土木技術の頂点と言えます。斬新な設計を追求した皇帝の強い意志と、それを実現した人々の高い技術力が感じられます。

【ナレーション】

ここには鉄筋は使われていません。鉄筋なしでこの大きさのドームと造ることは、現代の技術をもってしても至難の技です。

ドームの厚さは最大で6メートル。上にいくにつれて薄くなり、頂上では 1.5メートルになります。厚さを調整することで全体を軽くしているのです。4角に窪んだ装飾は建物を軽くするとともに、段をつけることで壁を補強したと言われます。コンクリートで正確な円が造り出されたドーム。そこには、広大な帝国を治めるハドリアムスの決意がこめられていました。

天井から床までの高さは、横幅と同じ43メートルです。そのため、ドームの丸みに合わせた球体がすっぽりと入ります。歴代ローマ皇帝は、地中海を中心とした帝国の領土を球体と考えていました。これは、初代皇帝アウグストゥスがエジプトのクレオパトラを打ち破った時の記念銀貨。勝利の女神が世界を表す球体の上に立っています。ハドリアヌスは、パンテオンの中に世界全体を包み入れることでその権威を示したのだと言われます。

再びティボリのハドリアヌス帝別荘

【ナレーション】

ハドリアヌスがエジプトの旅の思い出を別荘に再現した水路です。ナイル河の支流、カノープスを模していると言われます。水路の端にあるコンクリートドームからこの情景を楽しみました。岸辺にはナイルで目撃したワニの彫刻も置かれています。ここで皇帝はしばしば大宴会を主催しました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

ここにはコンクリートで造られた寝台のようなものがあり、貴族たちは奴隷の給仕で宴会をしていました。宴会のとき、彼らはこのように横になり、ふんだんに提供される貴重な肉や果物を楽しみました。皇帝は安全の為に、あの上に居たんです。

【ナレーション】

皇帝の玉座から見たカノープスです。宴会では楽士が音楽を奏で、曲芸師が芸を披露しました。皇帝はどんな料理で人々をもてなしたのか。古代ローマ料理の研究家、ジュリア(・パッサレリ)さんにメニューを再現してもらいました。

【ナレーション】

60歳に近づいたハドリアヌスは健康を害し、ほとんどの時間を別荘で過ごしたといわれます。41歳で皇帝の位について以来、広大な帝国を廻り続けた日々。別荘にいればその思い出が目の前によみがえります。

紀元138年、ハドリアヌスは生涯を閉じます。62歳でした。ローマ帝国に安定した反映をもたらした皇帝。彼の死とともに、帝国も次第に黄昏を迎えていきます。

帝政末期、財政難と社会の混乱が続き、土木技術も衰えていきました。そして帝国の滅亡とともに、ヨーロッパではコンクリート技術が姿を消します。

【ジュリアーナ・ガッリ】

コンクリートはローマ帝国の象徴でした。国の技術力、組織力、管理力が総合された土木技術だったのです。だから、火山灰がたくさんあっても、帝国が滅亡するとコンクリートも滅亡してしまったんです。

【ナレーション】

ローマだからこそ生まれ、ローマの滅亡とともに消えていった土木技術。しかし古代のコンクリートは、その成果である建造物に生き続け、ローマの栄光を今に伝えています。

【ナレーション】(向井)

コンクリート無くしてローマは無く、ローマ無くしてコンクリートは無かった。その事実を今に語り続けるのが、ハドリアヌスが最も愛した海の劇場です。晩年、皇帝は、一日の多くをここで一人で過ごしたといいます。彼がコンクリート技術の粋を集めた完全な円形。直径は43メートルあります。この数字、ハドリアヌスのもう一つの傑作と一致しています。パンテオン神殿の円形ドームの直径です。広大な領土がすっぽり入るような形に仕上げられたドーム。ハドリアヌスはローマの栄光が永遠に続くと思っていたのでしょうか。

そしてもし、ハドリアヌスが現代のメガロポリスの数々を目にしたら、こう言うのではないでしょうか。「ここにもローマがある」と。

の2回です。実は、NHKの番組「世界遺産 時を刻む」で、古代ローマのコンクリート技術が特集されたことがありました(2012年)。この再放送が最近あり、録画することができました。番組タイトルは、

|

です。番組では現代に残る古代ローマの遺跡をとりあげ、そこでのコンクリートの使い方を詳細に解説していました。やはり画像を見ると良く理解できます。

そこで番組を録画したのを機に、その主要画像とナレーションをここに掲載したいと思います。番組の全部ではありませんが、ローマン・コンクリートに関する部分が全部採録してあります。

古代ローマのコンクリート

【ナレーション】

(NHKアナウンサー:武内陶子)

永遠の都、ローマ。立ち並ぶ巨大な建築は、ローマ帝国の栄光と力を今に示しています。その街並みを作ったのが、高度な土木技術です。

古代の最も優れた土木技術と言われるローマの水道。地下水道をささえているのはコンクリートです。円形闘技場、コロッセオ。5万人の観客が入る巨大娯楽施設でした。コロッセオもまた、そのほとんどがコンクリートで造られています。実は、古代ローマの街を形成する建造物のほとんどがコンクリートで出来ているのです。

円形闘技場:コロッセオ

|

円形闘技場:コロッセオ |

【ナレーション】

考古学者のジュリアーナ・ガッリさん。25年間、古代ローマ建築を研究するうちに、ローマ独特のコンクリートの重要性を知りました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

(コロッセオを指して)この建物は、石積みの柱以外はコンクリートです。表面は大理石が覆っていました。(柱の部分を指して)この部分が石積みの柱です。あの穴には大理石の板を固定する金具が刺してありました。柱と柱の間に灰色の部分が見えます。アーチは全部コンクリート製なんです。あそこは壁の煉瓦が剥がれてコンクリートがむき出しになっていますね。柱以外はコンクリートで出来ていることがよく分かります。コンクリートは観客席まで続いています。

|

コロッセオの説明をする考古学者のジュリアーナ・ガッリさん |

|

コロッセオの柱は石で出来ている。表面を覆っていた大理石の板を固定するための穴が見える。 |

|

柱と柱の間にあるアーチはコンクリート製である。 |

|

壁の煉瓦が剥がれて、柱の間のコンクリートがむき出しになっている。このコンクリートは観客席まで続いている。 |

【ナレーション】

ローマ帝国の栄華を支えたと言われるコンクリート。この万能の建材は古代ローマコンクリートと呼ばれ、身近な産物から生まれました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

あるものが発見されたことで、古代ローマ人はコンクリートを使いこなせたのです。コンクリートを作り出したのはこの「魔法の砂」でした。

|

ジュリアーナ・ガッリさんが手に、持った「魔法の砂」を見せている。 |

【ナレーション】

ここはローマ近郊の採掘所。ジュリアーナさんが持っていた魔法の砂が掘り出されています。ポッツォラーナと呼ばれます。

【ジュリアーナ・ガッリ】

ポッツォラーナは、もともとナポリの近くにあるポッツォーリ地方の火山灰のことでした。ヴェスビオ火山の灰です。その後、イタリアの火山灰全体を指すようになりました。堆積して固まった火山灰を細かく砕いたのがこのポッツォラーナです。

【ナレーション】

魔法の砂、ポッツォラーナとは、火山の噴火で生まれる火山灰です。火山国のイタリア、特に中南部には、数多くの火山が連なっています。

火山灰を建造物に最初に利用したのはエトルリア人でした。紀元前9世紀頃からイタリア半島に住んでいたエトルリア人。彼らは火山灰に水や石灰を混ぜてコンクリートのもとになるセメントを作り出しました。紀元前4世紀頃から、古代ローマはエトルリア人を制圧。その技術を自分たちのものにします。

では、火山灰をどのように古代コンクリートに生まれ変わるのでしょうか。2つの容器に石灰が入れてあります。そこに水を加えるとゆっくりと固まっていきます。右の容器に火山灰、ポッツォラーナを加えてみましょう。

【ジュリアーナ・ガッリ】

5時間後、石灰と水を混ぜた方はまだどろどろです。しかしそこにポッツォラーナを加えた方は固まってきました。これがセメントです。セメントにいろいろな石材と混ぜるとコンクリートが出来ます。こうして古代ローマ人は万能の建材、コンクリートを手に入れたのです。

|

石灰 + 水 + ポッツォラーナを混ぜた右の容器は、5時間後に固まってきている。左の石灰 + 水の容器は、まだドロドロの状態である。 |

【ナレーション】

火山灰の中では噴火で熱せられた酸化ケイ素が急速に冷やされガラス化し、化学反応しやすくなっています。石灰と水にこの酸化ケイ素を加えると、強い結合力を持つセメントになります。このセメントに砂や石を混ぜて強度を高めたのがコンクリートでした。火山の力が酸化ケイ素を化学反応しやすい形に変え、コンクリートの原料を大量にもたらしたのです。

紀元前3世紀頃、古代ローマ人はコンクリートを城壁の建設に使い始めました。セメントに砂や石を混ぜる割合などを工夫して強固なコンクリートを作り出し、エトルリア人から受け継いだ技術を発展させます。

その技術を生かしたのが歴代の皇帝でした。皇帝にとって、国民の支持を得て政権の安定を図ることが何より必要でした。そのために人口が集中するローマに市民のための公共施設をコンクリートで次々に造ったのです。

ヴィルゴ水道

【ナレーション】

観光客で賑わうトレビの泉。後ろ向きにコインを投げ入れると再びローマを訪れることができるという人気スポットです。

泉に水を運んでくるのは、古代ローマの地下水道です。建設したのは初代皇帝、アウグストゥスでした。紀元前27年に即位したアウグストゥスは、公共施設の整備に力を入れます。その一つが水道でした。

地下遺跡をめぐる同好会のメンバー、ダビデ(・コムネール)さんです。古代ローマの技術を調べてきたダビデさんに、地下水道を案内してもらいます。

水道を管理する建物から地下に入ります。水面が見えてきました。地下20メートルです。全長20キロ。地下部分が2キロあるこのヴィルゴ水道。今もきれいな水が流れています。

|

ヴィルゴ水道の内部。現在もきれいな水が流れている。 |

【ダビデ・コムネール】

これは現役で使われている唯一の古代ローマの水道です。皇帝、アウウグストゥスが共同浴場のために作りました。水道の終点は泉にして市民の目を楽しませたのです。

天井も壁も床もすべてコンクリート製です。すでにローマ人が自在にコンクリートを使いこなしていたことが分かりますね。

|

ダビデ・コムネールさんがヴィルゴ水道の説明をしている。水道の天井、壁、床面はすべてコンクリート製である。 |

【ナレーション】

厚さ30センチのコンクリートにしっかりを支えられた地下空間です。コンクリートは作業がしにくいこうした現場に適していました。石材ほど運搬に人手がかからず、短時間で固まるからです。コンクリートは防水性にも優れています。床面に使うことで水漏れを防ぐことができました。

【ダビデ・コムネール】

ほとんで分かりませんが、ヴィルゴ水道は1キロに対し34センチほどの傾斜がつけてあります。これによって水は20キロ離れた水源からローマ市内まで流れてくることが出来るのです。微妙な傾斜をつけるのにコンクリートはうってつけでした。ローマ皇帝は戦争に勝つだけでは権威を保てません。人心を掌握するために市民生活を豊かにするこうした施設を次々に作る必要があったのです

【ナレーション】

2世紀までにローマに11本の水道が作られ、150万人の生活をまかなっていたと言います。コンクリート技術が大都市に豊かな水の安定供給を実現しました。

再びコロッセオ

【ナレーション】

第9代皇帝、ウェスパシアヌスです。彼が紀元79年に建設を始めたのが円形闘技場、コロッセオでした。皇帝ネロが暗殺されたあとの内乱を制したウェスパシアヌス。暴君と言われたネロが作った人工池を埋め立て、巨大な娯楽施設を建設することで支持を得ようとします。ここで行われた剣闘士の戦いは市民を興奮させました。

|

コロッセオ |

|

(上)剣闘士の闘技会のモザイク画。倒れている剣闘士の名前のそばに φ の文字があるが、これは死を意味する。(下)闘獣士の野獣狩りのショーの様子で、動物はヒョウである。闘技会の前座として行われた。No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」参照。 |

およそ8割がコンクリートというコロッセオ。舞台を支える地下構造はすべてコンクリートです。観客席もコンクリートを流し込んで作られています。

|

コロッセオの地下構造。舞台を支える地下構造はすべてコンクリート製である。 |

【ジュリアーナ・ガッリ】

こんな巨大な建物が8年で完成しました。コンクリートは形が自由に作れて材料の運搬が簡単でした。また値段の安さが威力を発揮したのです。

【ナレーション】

コロッセオの建設を担ったのは、戦争の捕虜や奴隷でした。訓練されていない労働者でもコンクリートは扱えました。石造りに求められるような熟練技術者の数はごく少数で済みました。これもコンクリートの大きなメリットです。

トラヤヌスの記念柱

【ナレーション】

第13代皇帝、トラヤヌスは、コンクリートを存分に活用して領土を拡大します。

ローマ市内に立つ石柱。トラヤヌスが、今のルーマニアに位置するダキアとの戦いに勝利した記念碑です。戦闘風景が描かれた柱には大土木工事の様子も見られます。兵士たちが運ぶ大量の煉瓦。コンクリートを流し込む枠に使われたと言われます。

|

トラヤヌスの記念柱と、煉瓦を運ぶ兵士のフリーズ。 |

建設されたのはドナウ河にかかる巨大な橋でした。ルーマニアを望むドナウ河の岸辺に橋脚が残っています。コンクリート製です。材料の火山灰はイタリアから運んだと言います。橋は2年で完成。早く固まり、短時間で建造物を作り出すコンクリートは軍事目的に適していました。橋を渡ったローマ軍は一気にダキアを攻略します。

|

ドナウ河畔に残る橋脚と、完成した橋の想像図。 |

トラヤヌスは領土を拡大する戦争を推進。彼が皇帝の座にあったときに、ローマ帝国の領土は最大となります。東西 5000キロ、南北 3500キロという広大な地域を支配することになったのです。

石で造られた、エジプトのピラミッド、ギリシャのパルテノン神殿の紹介。それぞれ高度な土木・建設技術であるが、コンクリートのような素材は使われていない。

【ナレーション】(俳優:向井理)

ふたたびローマです。コンクリート技術によって築かれた永遠の都。その象徴といえるのがパンテオン神殿です。ローマの神々を祭る巨大な空間。円形ドームは当時のコンクリート技術の極みと言われます。自ら設計に携わったといわれるのが、第14代皇帝、ハドリアヌスです。五賢帝の一人、ローマ帝国に最大の国土と安定をもたらした皇帝です。

ティボリのハドリアヌス帝別荘

【ナレーション】(武内)

技術者としての才能にも長けていた皇帝、ハドリアヌス。その手腕を十分に発揮した建造物がローマ近郊にあります。世界遺産、ティボリのハドリアヌス帝別荘です。皇帝自ら設計した別荘は15年かけて造られ、紀元133年に完成しました。東京ドーム26個分という広大さ。3000人近くが住み、一つの町と呼べるほどの規模でした。30あまりの建物から主なものを見てみると、皇帝の宴会場、池を巡る遊歩道、皇帝の執務室、皇帝の住まい、そして住民のための大浴場。

|

ローマ近郊のティボリのハドリアヌス帝別荘 |

大浴場はすべてコンクリートで出来ていました。ここは風呂あがりにマッサージを受け、談笑を交わす大広間です。日の出とともに働き、午後からは公共浴場でゆったりと過ごす。それが古代ローマ人の生活習慣でした。

|

ハドリアヌス帝別荘の大浴場と大広間 |

こちらは使用人のための集合住宅。煉瓦の内側はコンクリートです。大きな建物を速く簡単に造れるコンクリートは、集合住宅にうってつけでした。

|

使用人のための集合住宅。外壁の煉瓦の内側はコンクリートである。 |

考古学者・ジュリアーナさんに皇帝が住んでいた区画を案内してもらいます。ハドリアヌスが最も気に入っていたという建物です。

|

「海の劇場」と呼ばれるハドリアヌス帝の住居跡 |

皇帝の住まいです。水に囲まれた舞台のような形から「海の劇場」と名付けられています。ここもハドリアヌス自身が設計したといわれます。プライベートな空間を囲む水路。設計には水も巧みに取り入れられています

【ジュリアーナ・ガッリ】

すばらしいですね。ここが皇帝が生活していた場所です。中庭もありました。その横は最もプライベートな場所、寝室です。ベッドが置かれていました。皇帝のベッドです。ほら、煉瓦が崩れてコンクリートが見えてます。灰色の部分がセメント。その中に大ぶりの石が混ぜてありますね。

|

皇帝の寝室の壁。煉瓦が崩れてコンクリートが見えている。 |

ハドリアヌスは孤独を愛したので、広い別荘で人と交わらずに過ごそうとしました。特に自分を外界から隔てるために水路は重要でした。

【ナレーション】

この建物、最大の特徴は完全な円形をしていることです。木枠にコンクリートを流し込んで基礎を造りました。外壁、水路、住まいの敷地は、3つの同心円でデザインされています。規模の大きさや豪華さを競い合った当時のローマ帝国の建物と違って、円形のデザインからは独創的で洒落たセンスが伝わってきます。

|

「海の劇場」の上空からの画像と、復元想像図。 |

コンクリートを使えば、思い通りの造形が簡単にできます。皇帝がイメージした完全な円形の住居を石で造り出すのは大仕事ですね。でもコンクリートなら、設計者の発想を自由に表現することができるのです。

コンクリートだから可能になったさまざまな造りが、建物のここかしこに見られます。

【ジュリアーナ・ガッリ】

こちらは小さなスペースを利用したトイレ。煉瓦の壁の中はコンクリートです。ここには大理石の便座が渡されていて、水を流す管を置いたコンクリートの凹みが残っています。

【ナレーション】

住まいにふんだんに用いたコンクリート。ローマ帝国を支える土木技術への、皇帝の愛着が伝わってきます。

ハドリアヌスが広大はローマ帝国の各地を視察したことの解説。ローマ帝国は領土にした各地に土木技術を使った建造物を造った。

視察で知った帝国の現状を統治にどう生かしていくのか。ハドリアヌスは別荘で考え抜きました。政策決定で重要な意味を持ったのがこの場所です。それは皇帝の執務室。

【ジュリアーナ・ガッリ】

壁に7人の哲学者の像があったので「哲学者の間」と呼ばれています。像の前の玉座に座り、皇帝は仕事をしました。彼はローマよりこの別荘に居ることを好んだので、ここは政治にも大きな役割を果たした場所でした。

【ナレーション】

執務室で国政に集中するハドリアヌス。疲れを癒したのがこのドームと言われます。ドームには華麗なフレスコ画が描かれていました。壁の窪みには神々の彫像が並んでいました。装飾の素晴らしさだけでなく、このドームにはローマ帝国の土木技術の粋が詰まっています。コンクリートならではの特徴を生かした建築方法です。

|

ドームとその復元想像図 |

【ジュリアーナ・ガッリ】

これはさまざまな分野で働く人々の技術の結晶です。木材を組み合わせて木枠を造る人、コンクリートを混ぜて木枠に流し込む人、コンクリートの原料を輸送する人、そうした専門家の能力と組織力が十分に発揮されたと言えます。

【ナレーション】

どんな技術が用いられているのか、見ていきましょう。まず、基礎の部分に煉瓦を積み上げ枠を作ります。そこに石を混ぜたセメントを流し込みます。これで全体の重みを支えるコンクリート基盤ができます。次は木で足場を作り、ドーム形の精密な木枠を組んでいきます。外側にも木枠を組み、内と外の間にコンクリートを入れます。上に行くに従って、混ぜる石の重さを軽くしていきます。頂上部分に混ぜるのは軽石です。コンクリートの厚さも上の方ほど薄くして、極力、重量を減らします。こうして、正確な曲線と一定の強度のあるドームを造ることができたのです。

|

ドームの建築方法と、現代のドームの正面画像 |

パンテオン神殿

【ナレーション】

別荘で使われた技術を、ハドリアヌスがさらに極めた建造物があります。パンテオン神殿です。

|

パンテオン神殿 |

世界の建築史上、傑作の一つとされるパンテオン。直径43メートルのドームは完成から1000年以上、世界最大の規模を誇っていました。

【ジュリアーナ・ガッリ】

このコンクリートドームは、古代ローマの土木技術の頂点と言えます。斬新な設計を追求した皇帝の強い意志と、それを実現した人々の高い技術力が感じられます。

【ナレーション】

ここには鉄筋は使われていません。鉄筋なしでこの大きさのドームと造ることは、現代の技術をもってしても至難の技です。

|

パンテオン神殿のドーム。コンクリートだけでこの構造が造られている。 |

ドームの厚さは最大で6メートル。上にいくにつれて薄くなり、頂上では 1.5メートルになります。厚さを調整することで全体を軽くしているのです。4角に窪んだ装飾は建物を軽くするとともに、段をつけることで壁を補強したと言われます。コンクリートで正確な円が造り出されたドーム。そこには、広大な帝国を治めるハドリアムスの決意がこめられていました。

|

ドームの4角に窪んだ装飾 |

天井から床までの高さは、横幅と同じ43メートルです。そのため、ドームの丸みに合わせた球体がすっぽりと入ります。歴代ローマ皇帝は、地中海を中心とした帝国の領土を球体と考えていました。これは、初代皇帝アウグストゥスがエジプトのクレオパトラを打ち破った時の記念銀貨。勝利の女神が世界を表す球体の上に立っています。ハドリアヌスは、パンテオンの中に世界全体を包み入れることでその権威を示したのだと言われます。

|

初代皇帝アウグストゥスがエジプトのクレオパトラを打ち破った時の記念銀貨。。勝利の女神が世界を表す球体の上に立っている。 |

万里の長城、マチュピチュの紹介。また、ハドリアヌスが紀元130年にエジプトのテーベや王家の谷の近くにあるメムノンの巨像を訪れたことの説明。

再びティボリのハドリアヌス帝別荘

【ナレーション】

ハドリアヌスがエジプトの旅の思い出を別荘に再現した水路です。ナイル河の支流、カノープスを模していると言われます。水路の端にあるコンクリートドームからこの情景を楽しみました。岸辺にはナイルで目撃したワニの彫刻も置かれています。ここで皇帝はしばしば大宴会を主催しました。

|

ティボリのハドリアヌス帝別荘の水路 |

【ジュリアーナ・ガッリ】

ここにはコンクリートで造られた寝台のようなものがあり、貴族たちは奴隷の給仕で宴会をしていました。宴会のとき、彼らはこのように横になり、ふんだんに提供される貴重な肉や果物を楽しみました。皇帝は安全の為に、あの上に居たんです。

|

皇帝の玉座から見た水路(カノープス)。手前にコンクリートで造られた寝台のようなものがあり、貴族たちは奴隷の給仕で宴会をした。 |

【ナレーション】

皇帝の玉座から見たカノープスです。宴会では楽士が音楽を奏で、曲芸師が芸を披露しました。皇帝はどんな料理で人々をもてなしたのか。古代ローマ料理の研究家、ジュリア(・パッサレリ)さんにメニューを再現してもらいました。

古代ローマ料理の再現映像。食材は、東南アジアの胡椒、スペインのオリーブオイル、イスラエルのナツメヤシ、ウツボ、川エビ、クジャク(インド原産・ローマで養殖)、ウニとバジル(ソース用)など。

【ナレーション】

60歳に近づいたハドリアヌスは健康を害し、ほとんどの時間を別荘で過ごしたといわれます。41歳で皇帝の位について以来、広大な帝国を廻り続けた日々。別荘にいればその思い出が目の前によみがえります。

紀元138年、ハドリアヌスは生涯を閉じます。62歳でした。ローマ帝国に安定した反映をもたらした皇帝。彼の死とともに、帝国も次第に黄昏を迎えていきます。

帝政末期、財政難と社会の混乱が続き、土木技術も衰えていきました。そして帝国の滅亡とともに、ヨーロッパではコンクリート技術が姿を消します。

【ジュリアーナ・ガッリ】

コンクリートはローマ帝国の象徴でした。国の技術力、組織力、管理力が総合された土木技術だったのです。だから、火山灰がたくさんあっても、帝国が滅亡するとコンクリートも滅亡してしまったんです。

【ナレーション】

ローマだからこそ生まれ、ローマの滅亡とともに消えていった土木技術。しかし古代のコンクリートは、その成果である建造物に生き続け、ローマの栄光を今に伝えています。

【ナレーション】(向井)

コンクリート無くしてローマは無く、ローマ無くしてコンクリートは無かった。その事実を今に語り続けるのが、ハドリアヌスが最も愛した海の劇場です。晩年、皇帝は、一日の多くをここで一人で過ごしたといいます。彼がコンクリート技術の粋を集めた完全な円形。直径は43メートルあります。この数字、ハドリアヌスのもう一つの傑作と一致しています。パンテオン神殿の円形ドームの直径です。広大な領土がすっぽり入るような形に仕上げられたドーム。ハドリアヌスはローマの栄光が永遠に続くと思っていたのでしょうか。

そしてもし、ハドリアヌスが現代のメガロポリスの数々を目にしたら、こう言うのではないでしょうか。「ここにもローマがある」と。

2022-03-19 08:27

nice!(0)

No.327 - 略奪された文化財 [歴史]

No.319「アルマ=タデマが描いた古代世界」で、英国がギリシャから略奪したパルテノン神殿のフリーズの話を書きました。今回はそれに関連した話題です。

エルギン・マーブル

まず始めに No.319 のパルテノン神殿のフリーズの話を復習すると次の通りです。

大英博物館が所蔵する略奪美術品・略奪文化財はエルギン・マーブルだけではありません。エジプト、メソポタミアの文化財の多くがそうです。このエジプト・メソポタミアのコレクションを築いた人物の話が、NHKのドキュメンタリー番組でありました。それを紹介します。

大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション

NHK BSプレミアムで「フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿」と題するドキュメンタリーのシリーズが放映されています。その2021年11月25日の放送は、

と題するものでした(2021年11月25日 21:00~21:45)。内容は、大英博物館(British Museum)のエジプト・コレクションに焦点を当て、その収集(略奪)の経緯を追ったものした。以降、番組の概要を紹介します。

大英博物館のエジプト・コレクションは総数が10万点以上で、世界最大級です。ミイラだけでも150点以上あります。このコレクションのうちの4万点を集めたのが、大英博物館の考古学者、ウォーリス・バッジ(Wallis Budge。1857-1934)でした。バッジは大英博物館の歴史上、最も多くの文化遺産を収集した人物と言われています。

彼の収集方法はもちろん違法で、嘘、賄賂、脅しなどで盗掘品を買い漁ったものでした。収集品の中で最も貴重なのが "死者の書" の最高傑作といわれる「アニのパピルス」ですが、これもエジプト当局を出し抜き、無許可で英国に持ち出したものです。

1882年、英国はエジプトを占領し、保護国にします。1886年、バッジは29歳でエジプト乗り込みました。彼は 150ポンド(現在の日本円で約300万円の価値)の資金を大英博物館から託されていました。

当時のエジプトでは、1880年5月19日に公布された遺跡や遺物に関する法令で、「エジプト考古学に関わるすべての文化遺産の持ち出しを絶対に禁止する」と決められていました。文化遺産を持ち帰るヨーロッパ人が後を絶たなかったためです。バッジに面会した英国総領事のイブリン・ベアリング(Evelyn Baring)も、エジプトの文化遺産を英国に持って帰らないようバッジにクギをさし、「エジプトの占領が歴史的な遺産を盗む口実になってははらない」と告げました。

しかし、バッジは文化遺産の買い付けに走ります。持ち前の語学力を武器に情報収集を行い、また、古代エジプト文字も読めたバッジは審美眼にもたけていました。そして現地のエジプト人が盗掘した文化遺産を次々と買い漁っていきました。盗掘品と知りながら購入する行為はもちろん違法ですが、盗掘人にもメリットがありました。盗掘品をエジプト当局に見つかると、没収されるか二束三文で買い上げられます。バッジに売る方が儲かります。

バッジはエジプト当局の監視をかいくぐり、イギリス軍と交渉して文化遺産を軍用貨物として英国に送りました。軍用貨物となると誰も検査できません。バッジは英国総領事・ベアリングの指示を全く無視したわけです。この初めてのエジプト行きでバッジは1500点もの文化遺産を持ち帰りました。

1887年、バッジは再びエジプトに向かいます。後に「アニのパピルス」と呼ばれる "死者の書" を手に入れるためです。番組のナレーションを紹介します。

しかしバッジは警告を無視します。バッジは到着の数日後、盗掘集団の案内でパピルスの巻物が発見された墓を訪れました。そこにあったのが「アニのパピルス」です。アニという人物に捧げられた死者の書で、完全な状態で残っていました。バッジはそれを墓から持ち出しました。つまり、これまでは盗掘品を買い取っていただけでしたが、ついに盗掘に手を染めたのです。

バッジはまたしてもイギリス軍に託しで持ち出すことに成功しました。

たった2度のエジプト行きで盗掘集団とのネットワークを築いたバッッジは、メソポタミアでも同様の手口で文化遺産を収集していきました。

バッジの行為は英国国内でも批判が噴出しました。「大英博物館のために働く無節操なコレクター」と新聞は書きました。バッジ批判の急先鋒はエジプト考古学の父といわれるフリンダーズ・ピートリーでした。彼はバッジを告発する手紙を考古学会に送ります。しかし、大英博物館の理事会メンバーの多くが政府の高官でした。政府はバッジの行為を把握し、承認していたのです。告発はスルーされました。

1894年、バッジは37歳で大英博物館のエジプト・アッシリア部長に昇進し、その後もコレクションを充実させます。そして67歳で退官するまでに、エジプト関連の文化遺産を4万点、メソポタミア関連を5万点収集しました。古代エジプトのミイラも、バッジが在職中に 63点が収集されています。

略奪された文化財、美術品を元の国に返還するよう、機運が高まっています。2017年、フランスのマクロン大統領がアフリカのベナン共和国に文化財を返還する方針を発表しました。アメリカの聖書博物館も2021年、エジプトに5000点の文化遺産を返還しました。しかしこのような返還はまだ一握り、ごく一部に過ぎません。たとえば大英国博物館は1753年の創設以来、一切の返還要求に応じていません。

以上が「大英博物館 ─ 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム 2021年11月25日)の概要です。大英博物館を訪れると、有名なロゼッタ・ストーンに目を引かれ、巨大なアッシリアの彫像、大量のエジプトのミイラに驚きます。そういった古代文明を知ることは大切な経験ですが、それと同時に英国の略奪の歴史も知っておくべきでしょう。歴史の勉強としては、それもまた重要です。

ルーブル美術館

イギリスだけでなく、フランスのルーブル美術館も略奪美術品で有名です。ここの特色は、19世紀初頭のナポレオン戦争でナポレオンが持ち帰った文化財・美術品があることです。つまり、エジプトのみならずヨーロッパ各国から略奪した美術品がある。特にイタリアです。2021年6月9日の New York Times に、

と題するコラム記事が掲載されました。この記事の一部を試訳とともに掲げます。

ヴェロネーゼの『カナの婚礼』は、677cm × 994cm という巨大さで、ルーブル美術館の最大の絵画と言われています。この絵はもともとヴェネチアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の食堂に飾られていましたが、ナポレオン軍が剥奪しました。あまりに巨大なので、カンヴァスを水平にいくつかに切断し、それぞれをカーペットを丸めるようにしてフランスに持ち帰り、再び縫合しました。これだけでもカンヴァスの損傷があったと思われます。

しかしナポレオンは結局のところ "敗北" し、戦後処理の中で略奪美術品も返却されます。「ラオコーン」もその一つです。しかし返却されたのは全部ではありませんでした。

ナポレオンの強奪美術品がルーブル美術館でだけでなくフランス各地に分散されたのは、返還交渉を難しくするためと言われています。

話は変わりますが、以前、イタリア対フランスのサッカーのナショナルチームの試合があり、イタリアが勝った時の様子を特派員がレポートしたテレビ番組を見たことがあります。何の試合かは忘れました。ワールドカップのヨーロッパ予選だったか、ヨーロッパ国別選手権だったか、とにかく重要な試合です。これにイタリアが勝ったときの北イタリアの都市(ミラノだったと思います)の街の様子が放映されました。街頭に繰り出した人々が口々に叫んでいたのは、

というものです。良く知られているように、ダ・ヴィンチは最後の庇護者であるフランスのフランソワ1世のもとで亡くなったので、手元にあったモナ・リザがフランスに残されました。ダ・ヴィンチの遺品の "正式の" 相続権者が誰かという問題はあると思いますが、少なくともモナ・リザはフランスが強奪したものではありません。

しかし、フランスに勝ったことで熱狂し街頭に繰り出したイタリアの人々は「次はモナ・リザを取り戻すぞ!」なのですね。テレビを見たときにはその理由がわかりませんでした。しかしイタリアの美術品がフランスに強奪された歴史を知ると、あのような人々の叫びもわかるのです。

イタリアだけではありません。スペインやポルトガルに団体で旅行に行くと、現地のガイドさんが各種の文化遺産(教会、修道院、宮殿など)を案内してくれます。そこでは「ナポレオンにはひどい目にあった」という意味の解説がよくあります。

ポルトガルの世界遺産になっているある修道院に行ったとき、教会に安置されたポルトガル王族の棺があって、その大理石のレリーフがごっそりとはぎ取られているのを見たことがあります。ガイドさんによるとナポレオン軍が持っていったとのことでした。もちろん現在は行方不明です。ルーブル美術館の『カナの婚礼』とは違って、全く無名の職人の無名の作品です。こういった例がたくさんあるのだと想像できます。

略奪文化財・美術品ということで、イギリスとフランスの例を取り上げましたが、19世紀から20世紀にかけて植民地や保護領をもった国や、外国に出て行って戦争をして勝った国には、美術品強奪の歴史があります。ドイツもそうですが、日本も朝鮮半島を併合した歴史があります(1910-1945)。1965年の日韓基本条約には、韓国から日本に持ち込まれた美術品の返却が盛り込まれました。このあたりは、Wikipediaの「朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」に詳しい解説があります。

仏の略奪美術品、ベナンに返却へ

はじめの方に紹介した「大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム。2021年11月25日 21:00~21:45)で、

とありました。この話が具体的に進み出しました。パリのケ・ブランリ美術館が所蔵するアフリカ美術・26点の返還です。2021年10月末の新聞報道を引用します。

こういった文化財は "民族の誇り" であり、民族の歴史を知り、民族のアイデンティティーの確立に重要でしょう。それは国家としての一体感を醸成するのに役立ちます。しかし記事にあるように現・ベナンの若者は、こういった文化遺産を全く知らずに育ってしまったわけです。文化財の略奪は単にモノの所在が移動しただけではありません。民族を破壊する行為である。そう感じます。さらに記事では、略奪美術品の一般状況についての解説がありました。

最後の一文が痛烈ですね(ちなみにサボワ教授はフランス人です)。我々は "本当のことを知らされていない被害者" にならないようにしたいものです。

ピカソ

ところで記事にあったように、マクロン大統領はパリのケ・ブランリ美術館に所蔵されている美術品、26点をベナン(旧・ダホメ王国)に返却することを表明しました。このケ・ブランリ美術館とは、セーヌ河のほとりにある美術館で(2006年開館)、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有文化の文化遺産、美術品が展示されています。

ここの収蔵品の多くは1937年設立の人類博物館の所蔵品であり、その人類博物館の前身は1882年に設立されたトロカデロ民族誌博物館です。そして1907年頃、そのトロカデロ民族誌博物館を訪れたアーティストがいます。ピカソです。

ピカソの作品を年代順に分類すると、1907年~1909年は「アフリカ彫刻の時代」と呼ばれていて、アフリカ固有文化の彫刻の影響が顕著です。有名な例で『アヴィニョンの女たち』の右2人の女性の表現です。

ピカソだけでなく、マティスやモディリアーニにもアフリカ彫刻の影響が見られます。次の画像はバーンズ・コレクション(No.95 参照)の "Room 22 South Wall" ですが、ピカソとモディリアーニとアフリカ彫刻が展示されています。アルバート・バーンズ博士(1872-1951)はピカソやモディリアーニと同時代人です。20世紀初頭のパリのアーティストたちがアフリカ彫刻からインスピレーションを得たことを実感していたのでしょう。

ピカソ作品と旧・ダホメ王国の文化財が直接の関係を持っているというわけではありません。ただ当時は、アフリカの文化財が "略奪" や "正規の購入" も含めて大量にパリに運ばれ、美術館に展示されていた。この環境がピカソの一連の作品(を始めとする芸術作品)を生み出したわけです。我々はピカソの「アフリカ彫刻の時代」の作品を鑑賞するとき、なぜこのような作品が生まれたのかの歴史を思い出すべきなのだと思います。

エルギン・マーブル

まず始めに No.319 のパルテノン神殿のフリーズの話を復習すると次の通りです。

| 1800年、イギリスの外交官、エルギン伯爵がイスタンブールに赴任した。彼はギリシャのパルテノン神殿に魅了された。当時ギリシャはオスマン・トルコ帝国領だったので、エルギン伯はスルタンに譲渡許可を得てフリーズを神殿から削り取り、フリーズ以外の諸彫刻もいっしょに英国へ送った。 | |

| 数年後、帰国したエルギン伯はそれらをお披露目する。芸術品は大評判となるが、エルギン伯の評判はさんざんだった。「略奪」と非難されたのだ。非難の急先鋒は "ギリシャ愛" に燃える詩人バイロンで、伯の行為を激しく糾弾した。 | |

| 非難の嵐に嫌気のさしたエルギン伯は、1816年、フリーズを含む所蔵品をイギリス政府に売却した。展示場所となった大英博物館はそれらを「エルギン・マーブル(Elgin Marble)」、即ち「エルギン伯の大理石」という名称で公開し、博物館の目玉作品として今に至る。 |

-79758.jpg)

|

パルテノン神殿のフリーズ - 大英博物館 - |

(Wikimedia Commons) |

| 実は、古代ギリシャ・ローマの彫像や浮彫りは驚くほど極彩色で色づけされていたことが以前から知られていた。わずかながら色が残存していたからだ。大英博物館のフリーズにも彩色の痕跡が残っていた。 | |

| オランダ出身でイギリスに帰化した画家・アルマ=タデマは、大英博物館に通い詰め、フリーズの彩色の痕跡を調査し、それをもとに一つの作品を仕上げた。それが「フェイディアスとパルテノン神殿のフリーズ」(1868)である。 |

|

ローレンス・アルマ=タデマ 「フェイディアスとパルテノン神殿のフリーズ」(1868) |

(Pheidias and the Frieze of the Parthenon, Athens) 72.0.cm×110.5cm (バーミンガム市立美術館) |

| ところが1930年代、大英博物館の関係者が大理石の表面を洗浄し、彩色を落とし、白くしてしまった。彫刻は白くあるべきという、誤った美意識による。このため大理石の本来の着色は二度と再現できなくなった。「エルギン・マーブル事件」と呼ばれる大スキャンダルである。 | |

| ギリシャはパルテノン神殿のフリーズを返還するようにイギリスに要求し続けているが、イギリスは拒否したままである。しかたなくギリシャはアテネのアクロポリス博物館にレプリカを展示している。 | |

| アルマ=タデマの「フェイディアスとパルテノン神殿のフリーズ」は、今となってはパルテノン神殿の建設当時の姿を伝える貴重な作品になってしまった。 |

大英博物館が所蔵する略奪美術品・略奪文化財はエルギン・マーブルだけではありません。エジプト、メソポタミアの文化財の多くがそうです。このエジプト・メソポタミアのコレクションを築いた人物の話が、NHKのドキュメンタリー番組でありました。それを紹介します。

大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション

NHK BSプレミアムで「フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿」と題するドキュメンタリーのシリーズが放映されています。その2021年11月25日の放送は、

大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション

と題するものでした(2021年11月25日 21:00~21:45)。内容は、大英博物館(British Museum)のエジプト・コレクションに焦点を当て、その収集(略奪)の経緯を追ったものした。以降、番組の概要を紹介します。

大英博物館のエジプト・コレクションは総数が10万点以上で、世界最大級です。ミイラだけでも150点以上あります。このコレクションのうちの4万点を集めたのが、大英博物館の考古学者、ウォーリス・バッジ(Wallis Budge。1857-1934)でした。バッジは大英博物館の歴史上、最も多くの文化遺産を収集した人物と言われています。

彼の収集方法はもちろん違法で、嘘、賄賂、脅しなどで盗掘品を買い漁ったものでした。収集品の中で最も貴重なのが "死者の書" の最高傑作といわれる「アニのパピルス」ですが、これもエジプト当局を出し抜き、無許可で英国に持ち出したものです。

1882年、英国はエジプトを占領し、保護国にします。1886年、バッジは29歳でエジプト乗り込みました。彼は 150ポンド(現在の日本円で約300万円の価値)の資金を大英博物館から託されていました。

当時のエジプトでは、1880年5月19日に公布された遺跡や遺物に関する法令で、「エジプト考古学に関わるすべての文化遺産の持ち出しを絶対に禁止する」と決められていました。文化遺産を持ち帰るヨーロッパ人が後を絶たなかったためです。バッジに面会した英国総領事のイブリン・ベアリング(Evelyn Baring)も、エジプトの文化遺産を英国に持って帰らないようバッジにクギをさし、「エジプトの占領が歴史的な遺産を盗む口実になってははらない」と告げました。

しかし、バッジは文化遺産の買い付けに走ります。持ち前の語学力を武器に情報収集を行い、また、古代エジプト文字も読めたバッジは審美眼にもたけていました。そして現地のエジプト人が盗掘した文化遺産を次々と買い漁っていきました。盗掘品と知りながら購入する行為はもちろん違法ですが、盗掘人にもメリットがありました。盗掘品をエジプト当局に見つかると、没収されるか二束三文で買い上げられます。バッジに売る方が儲かります。

バッジはエジプト当局の監視をかいくぐり、イギリス軍と交渉して文化遺産を軍用貨物として英国に送りました。軍用貨物となると誰も検査できません。バッジは英国総領事・ベアリングの指示を全く無視したわけです。この初めてのエジプト行きでバッジは1500点もの文化遺産を持ち帰りました。

1887年、バッジは再びエジプトに向かいます。後に「アニのパピルス」と呼ばれる "死者の書" を手に入れるためです。番組のナレーションを紹介します。

|

しかしバッジは警告を無視します。バッジは到着の数日後、盗掘集団の案内でパピルスの巻物が発見された墓を訪れました。そこにあったのが「アニのパピルス」です。アニという人物に捧げられた死者の書で、完全な状態で残っていました。バッジはそれを墓から持ち出しました。つまり、これまでは盗掘品を買い取っていただけでしたが、ついに盗掘に手を染めたのです。

|

バッジはまたしてもイギリス軍に託しで持ち出すことに成功しました。

たった2度のエジプト行きで盗掘集団とのネットワークを築いたバッッジは、メソポタミアでも同様の手口で文化遺産を収集していきました。

バッジの行為は英国国内でも批判が噴出しました。「大英博物館のために働く無節操なコレクター」と新聞は書きました。バッジ批判の急先鋒はエジプト考古学の父といわれるフリンダーズ・ピートリーでした。彼はバッジを告発する手紙を考古学会に送ります。しかし、大英博物館の理事会メンバーの多くが政府の高官でした。政府はバッジの行為を把握し、承認していたのです。告発はスルーされました。

1894年、バッジは37歳で大英博物館のエジプト・アッシリア部長に昇進し、その後もコレクションを充実させます。そして67歳で退官するまでに、エジプト関連の文化遺産を4万点、メソポタミア関連を5万点収集しました。古代エジプトのミイラも、バッジが在職中に 63点が収集されています。

|

アニのパピルス |

(Wikipedia) |

略奪された文化財、美術品を元の国に返還するよう、機運が高まっています。2017年、フランスのマクロン大統領がアフリカのベナン共和国に文化財を返還する方針を発表しました。アメリカの聖書博物館も2021年、エジプトに5000点の文化遺産を返還しました。しかしこのような返還はまだ一握り、ごく一部に過ぎません。たとえば大英国博物館は1753年の創設以来、一切の返還要求に応じていません。

以上が「大英博物館 ─ 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム 2021年11月25日)の概要です。大英博物館を訪れると、有名なロゼッタ・ストーンに目を引かれ、巨大なアッシリアの彫像、大量のエジプトのミイラに驚きます。そういった古代文明を知ることは大切な経験ですが、それと同時に英国の略奪の歴史も知っておくべきでしょう。歴史の勉強としては、それもまた重要です。

ルーブル美術館

イギリスだけでなく、フランスのルーブル美術館も略奪美術品で有名です。ここの特色は、19世紀初頭のナポレオン戦争でナポレオンが持ち帰った文化財・美術品があることです。つまり、エジプトのみならずヨーロッパ各国から略奪した美術品がある。特にイタリアです。2021年6月9日の New York Times に、

The masterpieces that Napoleon stole, and how some went back(ナポレオンが略奪した芸術作品と、その一部の返却経緯)

と題するコラム記事が掲載されました。この記事の一部を試訳とともに掲げます。

|

ヴェロネーゼの『カナの婚礼』は、677cm × 994cm という巨大さで、ルーブル美術館の最大の絵画と言われています。この絵はもともとヴェネチアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の食堂に飾られていましたが、ナポレオン軍が剥奪しました。あまりに巨大なので、カンヴァスを水平にいくつかに切断し、それぞれをカーペットを丸めるようにしてフランスに持ち帰り、再び縫合しました。これだけでもカンヴァスの損傷があったと思われます。

|

ヴェロネーゼ(1528-1588) 「カナの婚礼」(1563) |

ルーブル美術館 |

|

しかしナポレオンは結局のところ "敗北" し、戦後処理の中で略奪美術品も返却されます。「ラオコーン」もその一つです。しかし返却されたのは全部ではありませんでした。

|

|

ナポレオンの強奪美術品がルーブル美術館でだけでなくフランス各地に分散されたのは、返還交渉を難しくするためと言われています。

|

話は変わりますが、以前、イタリア対フランスのサッカーのナショナルチームの試合があり、イタリアが勝った時の様子を特派員がレポートしたテレビ番組を見たことがあります。何の試合かは忘れました。ワールドカップのヨーロッパ予選だったか、ヨーロッパ国別選手権だったか、とにかく重要な試合です。これにイタリアが勝ったときの北イタリアの都市(ミラノだったと思います)の街の様子が放映されました。街頭に繰り出した人々が口々に叫んでいたのは、

| フランスには勝った。次はモナ・リザを取り戻すぞ!」 |

というものです。良く知られているように、ダ・ヴィンチは最後の庇護者であるフランスのフランソワ1世のもとで亡くなったので、手元にあったモナ・リザがフランスに残されました。ダ・ヴィンチの遺品の "正式の" 相続権者が誰かという問題はあると思いますが、少なくともモナ・リザはフランスが強奪したものではありません。

しかし、フランスに勝ったことで熱狂し街頭に繰り出したイタリアの人々は「次はモナ・リザを取り戻すぞ!」なのですね。テレビを見たときにはその理由がわかりませんでした。しかしイタリアの美術品がフランスに強奪された歴史を知ると、あのような人々の叫びもわかるのです。

イタリアだけではありません。スペインやポルトガルに団体で旅行に行くと、現地のガイドさんが各種の文化遺産(教会、修道院、宮殿など)を案内してくれます。そこでは「ナポレオンにはひどい目にあった」という意味の解説がよくあります。

ポルトガルの世界遺産になっているある修道院に行ったとき、教会に安置されたポルトガル王族の棺があって、その大理石のレリーフがごっそりとはぎ取られているのを見たことがあります。ガイドさんによるとナポレオン軍が持っていったとのことでした。もちろん現在は行方不明です。ルーブル美術館の『カナの婚礼』とは違って、全く無名の職人の無名の作品です。こういった例がたくさんあるのだと想像できます。

略奪文化財・美術品ということで、イギリスとフランスの例を取り上げましたが、19世紀から20世紀にかけて植民地や保護領をもった国や、外国に出て行って戦争をして勝った国には、美術品強奪の歴史があります。ドイツもそうですが、日本も朝鮮半島を併合した歴史があります(1910-1945)。1965年の日韓基本条約には、韓国から日本に持ち込まれた美術品の返却が盛り込まれました。このあたりは、Wikipediaの「朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」に詳しい解説があります。

仏の略奪美術品、ベナンに返却へ

はじめの方に紹介した「大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム。2021年11月25日 21:00~21:45)で、

2017年、フランスのマクロン大統領がアフリカのベナン共和国に文化財を返還する方針を発表

とありました。この話が具体的に進み出しました。パリのケ・ブランリ美術館が所蔵するアフリカ美術・26点の返還です。2021年10月末の新聞報道を引用します。

|

|

ベナン |

|

ダホメ王国(現・ベナン)の王様などをかたどった木像 |

|

玉座 |

|

王宮からフランスに持ち帰られ、展示されている扉 |

いずれも2021年10月27日、パリのケ・ブランリ美術館、疋田多揚 撮影 |

こういった文化財は "民族の誇り" であり、民族の歴史を知り、民族のアイデンティティーの確立に重要でしょう。それは国家としての一体感を醸成するのに役立ちます。しかし記事にあるように現・ベナンの若者は、こういった文化遺産を全く知らずに育ってしまったわけです。文化財の略奪は単にモノの所在が移動しただけではありません。民族を破壊する行為である。そう感じます。さらに記事では、略奪美術品の一般状況についての解説がありました。

|

最後の一文が痛烈ですね(ちなみにサボワ教授はフランス人です)。我々は "本当のことを知らされていない被害者" にならないようにしたいものです。

ピカソ

ところで記事にあったように、マクロン大統領はパリのケ・ブランリ美術館に所蔵されている美術品、26点をベナン(旧・ダホメ王国)に返却することを表明しました。このケ・ブランリ美術館とは、セーヌ河のほとりにある美術館で(2006年開館)、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有文化の文化遺産、美術品が展示されています。

ここの収蔵品の多くは1937年設立の人類博物館の所蔵品であり、その人類博物館の前身は1882年に設立されたトロカデロ民族誌博物館です。そして1907年頃、そのトロカデロ民族誌博物館を訪れたアーティストがいます。ピカソです。

ピカソの作品を年代順に分類すると、1907年~1909年は「アフリカ彫刻の時代」と呼ばれていて、アフリカ固有文化の彫刻の影響が顕著です。有名な例で『アヴィニョンの女たち』の右2人の女性の表現です。

|

パブロ・ピカソ(1881-1973) 「アヴィニョンの女たち」(1907) |

ニューヨーク近代美術館 |

ピカソだけでなく、マティスやモディリアーニにもアフリカ彫刻の影響が見られます。次の画像はバーンズ・コレクション(No.95 参照)の "Room 22 South Wall" ですが、ピカソとモディリアーニとアフリカ彫刻が展示されています。アルバート・バーンズ博士(1872-1951)はピカソやモディリアーニと同時代人です。20世紀初頭のパリのアーティストたちがアフリカ彫刻からインスピレーションを得たことを実感していたのでしょう。

|

バーンズ・コレクション Room 22 South Wall |

アフリカの彫刻とモディリアーニとピカソが展示されている。モディリアーニは「白い服の婦人」と「横向きに座るジャンヌ・エビュテルヌ」、その内側にピカソがあって「女の頭部」と「男の頭部」である(下図)。アフリカの彫刻(仮面、立像)とこれらの類似性を示している。 |

|

ピカソの「女の頭部」(左)と「男の頭部」(右) |

(バーンズ・コレクション) |

-a72b3.jpg)

|

展示されている彫刻のうちの2つの仮面と、2つの立像。 |

(バーンズ・コレクション) |

ピカソ作品と旧・ダホメ王国の文化財が直接の関係を持っているというわけではありません。ただ当時は、アフリカの文化財が "略奪" や "正規の購入" も含めて大量にパリに運ばれ、美術館に展示されていた。この環境がピカソの一連の作品(を始めとする芸術作品)を生み出したわけです。我々はピカソの「アフリカ彫刻の時代」の作品を鑑賞するとき、なぜこのような作品が生まれたのかの歴史を思い出すべきなのだと思います。

2021-12-25 08:28

nice!(0)

No.269 - アンドロクレスとライオン [歴史]

No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で古代ローマの円形闘技場で行われた剣闘士の闘技会のことを書いたのですが、その時に思い出した話がありました。今回は No.203 の補足としてその話を書きます。

まず No.203 の復習ですが、紀元2世紀ごろのローマ帝国の闘技会はふつう午後に行われ、午前中にはその "前座" が開催されました。1日のスケジュールは次のようです。

No.203 では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(河出書房新社 2010)を引用してそれぞれの様子を紹介しました。この本は最新のローマ研究にもとづき、紀元115年のトラヤヌス帝の時代の首都ローマの1日を実況中継風に描いたものです。その中の野獣狩り・公開処刑のところで思い出した話がありました。「アンドロクレスとライオン」という話です。それを以下に書きます。

アンドロクレスとライオンの話

「アンドロクレスとライオン」は、手短かに要約すると次のような話です。

これは、いわゆる「動物の恩返し」ですね。この手の話は日本の民話や昔話にもいろいろあります。「鶴の恩返し」が有名ですが「キツネの恩返し」という話もありました。おそらく世界中にこのタイプの説話があるのでしょう。

「動物の恩返し寓話」として「アンドロクレスとライオン」を考えると、その教訓は「ライオンでさえ人から親切にしてもらったことを忘れないのだから、人は他人から受けた恩を忘れてはいけない」ということでしょう。ないしは「どんな相手に対しても良いことをすれば、それは何らかの利得となって返ってくる」でしょう。

この話の原典は、紀元2世紀の古代ローマの文法学者で著述家、アウルス・ゲッリウスが著した『アッティカの夜』(アッティカ夜話)の一節です。そして原典では寓話やフィクションではなく、実話として書かれているのです。そこで、以下にその原典を引用してみます。

アンドロクレスとライオン(『アッティカの夜』より)

『アッティカの夜』はゲッリウスがギリシャ滞在中に執筆を始めた書物で、彼が読んだり聞いたりした数々の事項が列記されています。内容も文法、哲学、歴史、逸話とさまざまです。ちなみに "アッティカ" とはギリシャのアテネ周辺を指す地名です。この本の第5巻 14節が「アンドロクレスとライオン」の話です。話は次のように始まります。

ここまでが "前置き" です。ここに出てくるアピオンという人物は、紀元1世紀のアレクサンドリア(エジプト)に在住のギリシャ人で、文法学者・ホメロス研究家でした。そのアピオンの著書『エジプト誌』は散逸して現存しません。しかし、ゲッリウスがそこから引用した文が現存している。『アッティカの夜』にはこういった例が多々あり、そういう意味で貴重な本なのです。

ゲッリウスが伝える「アンドロクレスとライオン」の話は、闘技場でアンドロクレスとライオンが再会する前半と、過去にアンドロクレスがライオンを助けた話の後半に分かれています。その前半が以下です。

アンドロクレスとライオン(前半)

アンドロクレスとライオン(後半)

ライオンがアンドロクレスを認識し、近づいて身をすり寄せたのは、過去にアンドロクレスがそのライオンを助けたからでした。後半はその話です。冒頭に「ガイウス・カエサル」という名が出てきますが、Wikipedia によると、これはおそらく第3代ローマ帝国皇帝・カリグラ(在位37年~41年)だろう、とのことです。

アンドロクレスが語るライオンを助けた話は以上ですが、その後アンドクレスとライオンがどうなったかで、全体の話が終わります。

イソップ/バーナード・ショー/ハリウッド映画

この「アンドロクレスとライオン」の話は、後世にイソップ寓話集に取り入れられました。イソップ寓話集を編纂したペリーによる、ペリー・インデックス:563の「羊飼いとライオン」です。

さらに現代になると、イギリスの作家、ジョージ・バーナード・ショーが『アンドロクレスとライオン』という戯曲を創作しました。ここではアンドロクレスはギリシャ人の仕立屋で、キリスト教徒であったため宗教迫害でライオンの餌食になりかけた、というストーリーになっています。もちろん、オリジナルの話は紀元1世紀であり、キリスト教が広まる以前です。

そしてこのショーの戯曲を原作として『アンドロクレスと獅子』というハリウッド映画が1952年に制作されました。

以上のように「アンドロクレスとライオン」は延々と語りつがれてきたということになります。よくある「動物の恩返し寓話」に思えるのに、この話には文豪やハリウッドの映画人までを引き付ける魅力があるのでしょう。

実話か

「アンドクレスとライオン」に戻ります。この話は、アレクサンドリア在住のホメロス学者、アピオンがローマで実際に体験した話を『エジプト誌』に書き、それをゲッリウスが『アッティカの夜』に転載したという形になっています。あくまで実話という立場で書かれています。

しかし本当に実話なのか、疑問が多々あります。話を良く読むと、次のような "不審点" が自然と浮かびます。

というような不審点です。直感的にはこの話はフィクションと思えます。百歩譲ったとしても、闘技場で丸腰の人間を襲わなかったライオンがいて、それが話の発端になった創作ではと思います。

ライオン、"クリスティアン" の物語

とは言うものの、実話だという可能性もあるわけです。アンドロクレスはエジプトでライオンと "何らかの交流" があり、ローマの闘技場でそのライオンと再会し、ライオンはアンドロクレスを認識したという可能性です。

そして "不審点" としてあげた最後の点、つまり「かつての恩人をライオンが認識した」ということに関して、実際に現代にそのようなことがあったことを知りました。

ゲッリウス著・大西英文訳『アッティカの夜』は京都大学学術出版会の西洋古典叢書の中の1冊ですが、この西洋古典叢書の「月報 119」に和歌山県立医科大学教授の西村賀子氏が次の文章を書いています。

補足しますと「ケニアの野生保護活動家の援助を受けながら自然の中に放した」と書いてある "野生保護活動家" とは、『野生のエルザ』(ノンフィクション作品。後に映画。原題 "Born Free")を書いたジョイ・アダムゾンの夫であるジョージ・アダムソンです。彼はケニアで自然保護区の管理をしており、そこに野生復帰のリハビリをしたクリスティアンを放したわけです。アダムソン夫妻はライオンのエルザを野生に戻したことがあり、その経験も生きたのでしょう。

実際に YouTube の動画を見ると、2人の青年がクリスティアンと再会する場面は確かに感動的です。そこでのクリスティアンの振る舞いは、まるで人にじゃれつく猫のようで、こういう姿を見るとライオンも "猫科" の動物だと感じてしまいます。この「実話・クリスティアン」で分かることは

ということです。これはアンドロクレスのライオンとはシチュエーションが少々違います。しかしライオンの認識能力を示す話であり、「アンドロクロスとライオン」の話の不審点の一つが少し緩和された気がします。一つだけですが。

野獣狩りと猛獣刑

「アンドロクロスとライオン」の話が実話かどうかという議論はひとまず置いて、この話から判明することを考えてみたいと思います。この物語の根幹は、

というところにあり、これが実話かどうかが疑わしいわけです。もちろんその他、ライオンの洞穴で刺を抜いてやったというのも怪しいし、3年間の共同生活も疑わしい。しかし根幹のところはさておき、この物語の背景・バックグラウンドになっているのは次のような事項です。

仮に「アンドロクレスとライオン」の根幹部分が創作物語だとしても、創作者はその背景となっている ① ~ ④ のような事項を出来るだけリアルに書いたはずです。常識的に考えて根幹部分は「驚くべき話、一見、眉唾ものの話」なのだから、少なくとも話の背景は紀元1世紀の誰もにとって自然なはずであり、そうでないと全体が完全に嘘っぽくなってしまいます。「真実は細部に宿る」というわけです。

最初に書いたように、No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』によって、古代ローマの円形闘技場で行われた「野獣狩り」や「公開処刑」の様子を紹介しました。それらは最新の "ローマ研究" にもとづく著者の想像だったのですが、紀元1世紀の人物が書いた「アンドロクレスとライオン」の話と併せて考えると、闘技場の様子が極めてリアルに感じられたのでした。

まず No.203 の復習ですが、紀元2世紀ごろのローマ帝国の闘技会はふつう午後に行われ、午前中にはその "前座" が開催されました。1日のスケジュールは次のようです。

| 野獣狩り(午前) ライオン、ヒョウ、クマ、鹿、ガゼル、ダチョウなどを闘獣士が狩る(殺す)ショー。猛獣の中には小さいときから人間を襲うように訓練されたものあり、そういう猛獣と闘獣士は互角に戦った。 | |

| 公開処刑(午前) 死刑判決を受けた罪人の公開処刑。処刑の方法はショーとしての演出があった。罪人が猛獣に喰い殺される "猛獣刑" もあった。 | |

| 闘技会(午後) 剣闘士同士の試合(殺し合い)。剣闘士には、武器と防具、戦い方によって、魚剣闘士、投網剣闘士、追撃剣闘士などの様々な種類があった。 |

No.203 では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(河出書房新社 2010)を引用してそれぞれの様子を紹介しました。この本は最新のローマ研究にもとづき、紀元115年のトラヤヌス帝の時代の首都ローマの1日を実況中継風に描いたものです。その中の野獣狩り・公開処刑のところで思い出した話がありました。「アンドロクレスとライオン」という話です。それを以下に書きます。

アンドロクレスとライオンの話

「アンドロクレスとライオン」は、手短かに要約すると次のような話です。

|

|

「動物の恩返し寓話」として「アンドロクレスとライオン」を考えると、その教訓は「ライオンでさえ人から親切にしてもらったことを忘れないのだから、人は他人から受けた恩を忘れてはいけない」ということでしょう。ないしは「どんな相手に対しても良いことをすれば、それは何らかの利得となって返ってくる」でしょう。

この話の原典は、紀元2世紀の古代ローマの文法学者で著述家、アウルス・ゲッリウスが著した『アッティカの夜』(アッティカ夜話)の一節です。そして原典では寓話やフィクションではなく、実話として書かれているのです。そこで、以下にその原典を引用してみます。

アンドロクレスとライオン(『アッティカの夜』より)

『アッティカの夜』はゲッリウスがギリシャ滞在中に執筆を始めた書物で、彼が読んだり聞いたりした数々の事項が列記されています。内容も文法、哲学、歴史、逸話とさまざまです。ちなみに "アッティカ" とはギリシャのアテネ周辺を指す地名です。この本の第5巻 14節が「アンドロクレスとライオン」の話です。話は次のように始まります。

なお、以下に引用する日本語訳の人名はラテン語読みで "アンドロクルス" となっています。また、段落を増やしたところや漢数字を算用数字にしたところ、ルビを追加したところがあります。

|

ここまでが "前置き" です。ここに出てくるアピオンという人物は、紀元1世紀のアレクサンドリア(エジプト)に在住のギリシャ人で、文法学者・ホメロス研究家でした。そのアピオンの著書『エジプト誌』は散逸して現存しません。しかし、ゲッリウスがそこから引用した文が現存している。『アッティカの夜』にはこういった例が多々あり、そういう意味で貴重な本なのです。

余談ですが、"アレクサンドリア"、"書物の散逸" と聞いて連想する話があります。No.27「ローマ人の物語(4)帝国の末路」で塩野七生さんの本から引用したように、ローマ帝国では4世紀のキリスト教の国教化にともなって図書館が閉鎖され、書物が散逸しました。図書館の蔵書が "異教の本" だったからです。この図書館の一つが有名なアレクサンドリアの図書館でした。アピオンの著書『エジプト誌』の散逸が図書館の閉鎖と関係あるかは知りませんが、とにかくローマ帝国の末期には文化の破壊と断絶が起こり、残った書物もあるが、失われたものも多い。そういうことかと理解しました。

ゲッリウスが伝える「アンドロクレスとライオン」の話は、闘技場でアンドロクレスとライオンが再会する前半と、過去にアンドロクレスがライオンを助けた話の後半に分かれています。その前半が以下です。

アンドロクレスとライオン(前半)

|

アンドロクレスとライオン(後半)

ライオンがアンドロクレスを認識し、近づいて身をすり寄せたのは、過去にアンドロクレスがそのライオンを助けたからでした。後半はその話です。冒頭に「ガイウス・カエサル」という名が出てきますが、Wikipedia によると、これはおそらく第3代ローマ帝国皇帝・カリグラ(在位37年~41年)だろう、とのことです。

|

アンドロクレスが語るライオンを助けた話は以上ですが、その後アンドクレスとライオンがどうなったかで、全体の話が終わります。

|

.jpg)

|

ジャン = レオン・ジェローム(1824-1904) 「アンドロクレス」(1902頃) |

No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で、ローマの闘技会を描いたジェロームの絵を引用したが(「差し下ろされた親指」と「皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち」)、そのジェロームはアンドロクレスの絵も描いている。晩年の78歳頃の作品で、No.203 の2作(30~40歳台)と比べると筆致の衰えを感じるが、ゲッリウスの「アッティカの夜」の場面を忠実に表現している。画像は Wikimedia Commons より引用した。 |

(アルゼンチン国立美術館) |

イソップ/バーナード・ショー/ハリウッド映画

この「アンドロクレスとライオン」の話は、後世にイソップ寓話集に取り入れられました。イソップ寓話集を編纂したペリーによる、ペリー・インデックス:563の「羊飼いとライオン」です。

ちなみにイソップ(アイソーポス)は紀元前6世紀ごろのギリシャ人ですが、イソップ寓話というのは、イソップ自身が作った(とされる)寓話や、ギリシャの民話、後世に作られた寓話などの集大成です。イソップ寓話集は「イソップ風の寓話を集めたもの」です。

さらに現代になると、イギリスの作家、ジョージ・バーナード・ショーが『アンドロクレスとライオン』という戯曲を創作しました。ここではアンドロクレスはギリシャ人の仕立屋で、キリスト教徒であったため宗教迫害でライオンの餌食になりかけた、というストーリーになっています。もちろん、オリジナルの話は紀元1世紀であり、キリスト教が広まる以前です。

そしてこのショーの戯曲を原作として『アンドロクレスと獅子』というハリウッド映画が1952年に制作されました。

以上のように「アンドロクレスとライオン」は延々と語りつがれてきたということになります。よくある「動物の恩返し寓話」に思えるのに、この話には文豪やハリウッドの映画人までを引き付ける魅力があるのでしょう。

実話か

「アンドクレスとライオン」に戻ります。この話は、アレクサンドリア在住のホメロス学者、アピオンがローマで実際に体験した話を『エジプト誌』に書き、それをゲッリウスが『アッティカの夜』に転載したという形になっています。あくまで実話という立場で書かれています。

しかし本当に実話なのか、疑問が多々あります。話を良く読むと、次のような "不審点" が自然と浮かびます。

| ゲッリウスが引用しているアピオンは著書で「この話は聞いたり読んだりしたものではなく、ローマで自分の目で見た」と書いている。伝聞ではなく、自ら体験した実話だと強調しているところが、かえって怪しい。 | |

| ゲッリウスはアピオンを評して「話が饒舌にすぎ、極端な自己宣伝家」と言っている。「アンドクレスとライオン」の話も "誇大に歪められている" のではないか。 | |

| アンドロクレスが語る「ライオンを助けた経緯」が詳細すぎる。その話を書板(木、または石)に記述してローマ市民に公開したとなっているが、そんなことが本当にあるのだろうか。アピオンは少なくとも尾鰭をつけて大げさに書いたのではないか。 | |

| 傷ついて住処の洞穴に戻ってきたライオンは、初めから人間(アンドロクレス)に馴れ馴れしくしている。野生動物の行動とも思えない。アンドロクレスがライオンから肉をもらいつつ、3年も洞穴で生活したというのも信じがたい。 | |

| アンドロクレスがライオンと別れてから闘技場で再会するまでの経過時間が書いていないが、たとえば1年だとすると、1年間離れたあとでライオンが人間の顔を覚えているのだろうか。 |

というような不審点です。直感的にはこの話はフィクションと思えます。百歩譲ったとしても、闘技場で丸腰の人間を襲わなかったライオンがいて、それが話の発端になった創作ではと思います。

ライオン、"クリスティアン" の物語

とは言うものの、実話だという可能性もあるわけです。アンドロクレスはエジプトでライオンと "何らかの交流" があり、ローマの闘技場でそのライオンと再会し、ライオンはアンドロクレスを認識したという可能性です。

そして "不審点" としてあげた最後の点、つまり「かつての恩人をライオンが認識した」ということに関して、実際に現代にそのようなことがあったことを知りました。

ゲッリウス著・大西英文訳『アッティカの夜』は京都大学学術出版会の西洋古典叢書の中の1冊ですが、この西洋古典叢書の「月報 119」に和歌山県立医科大学教授の西村賀子氏が次の文章を書いています。

|

補足しますと「ケニアの野生保護活動家の援助を受けながら自然の中に放した」と書いてある "野生保護活動家" とは、『野生のエルザ』(ノンフィクション作品。後に映画。原題 "Born Free")を書いたジョイ・アダムゾンの夫であるジョージ・アダムソンです。彼はケニアで自然保護区の管理をしており、そこに野生復帰のリハビリをしたクリスティアンを放したわけです。アダムソン夫妻はライオンのエルザを野生に戻したことがあり、その経験も生きたのでしょう。

実際に YouTube の動画を見ると、2人の青年がクリスティアンと再会する場面は確かに感動的です。そこでのクリスティアンの振る舞いは、まるで人にじゃれつく猫のようで、こういう姿を見るとライオンも "猫科" の動物だと感じてしまいます。この「実話・クリスティアン」で分かることは

少なくとも幼少期の1年を人間に育てられたライオンは、1年間離れていても育ての親を認識できて、愛情を示す

ということです。これはアンドロクレスのライオンとはシチュエーションが少々違います。しかしライオンの認識能力を示す話であり、「アンドロクロスとライオン」の話の不審点の一つが少し緩和された気がします。一つだけですが。

|

2人の青年、アンソニー・バーク(Anthony Bourke)、ジョン・レンダル(John Rendall)と再開して飛びつくクリスティアン。左はジョージ・アダムソン(George Adamson)。まだタテガミがないクリスティアンは幼獣であり、このような無邪気な行動はその特徴だという。 |

野獣狩りと猛獣刑

「アンドロクロスとライオン」の話が実話かどうかという議論はひとまず置いて、この話から判明することを考えてみたいと思います。この物語の根幹は、

ローマの闘技場でかつての恩人と再会したライオンが、その恩人を認識し、愛情を示した

というところにあり、これが実話かどうかが疑わしいわけです。もちろんその他、ライオンの洞穴で刺を抜いてやったというのも怪しいし、3年間の共同生活も疑わしい。しかし根幹のところはさておき、この物語の背景・バックグラウンドになっているのは次のような事項です。

| 紀元1世紀ごろにはエジプトにライオンが生息していた(現在はいない)。そのライオンを捕獲してローマに運び、猛獣狩りのショーが行われた。 | |

| ローマの大円形競技場(フォロ・ロマーノの近く)では、ライオンを筆頭とする多数の狂暴そうな猛獣が集められ、剣闘士(闘獣士)がそれと戦う「猛獣狩り」のショーが開催された。 | |

| そのショーと併せて、罪人を猛獣の餌食にする「猛獣刑」も行われた。 | |

| 執政官の経験があり、エジプト総督を勤めた元老院議員(=ローマ帝国では高位の貴族)は、所有していた奴隷が逃亡して捕まると、その逃亡奴隷をショーの余興として猛獣刑にしようとした。 |

仮に「アンドロクレスとライオン」の根幹部分が創作物語だとしても、創作者はその背景となっている ① ~ ④ のような事項を出来るだけリアルに書いたはずです。常識的に考えて根幹部分は「驚くべき話、一見、眉唾ものの話」なのだから、少なくとも話の背景は紀元1世紀の誰もにとって自然なはずであり、そうでないと全体が完全に嘘っぽくなってしまいます。「真実は細部に宿る」というわけです。

最初に書いたように、No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』によって、古代ローマの円形闘技場で行われた「野獣狩り」や「公開処刑」の様子を紹介しました。それらは最新の "ローマ研究" にもとづく著者の想像だったのですが、紀元1世紀の人物が書いた「アンドロクレスとライオン」の話と併せて考えると、闘技場の様子が極めてリアルに感じられたのでした。

2019-10-04 17:23

nice!(0)

No.246 - 中世ヨーロッパの奴隷貿易 [歴史]

今回は、No.22-23「クラバートと奴隷」でとりあげた中世ヨーロッパの奴隷貿易の補足です。そもそも "奴隷" というテーマは、No.18「ブルーの世界」で青色染料である "藍(インディゴ)" が、18世紀のアメリカ東海岸の奴隷制プランテーションで生産されたことを書いたのが最初でした。

このブログは初回の No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」以来、樹木の枝が伸びるように、連想・関連・追加・補足で次々と話を繋げているので、"奴隷" をテーマにした記事もかなりの数になりました。世界史の年代順に並べると以下の通りです。

◆紀元1~4世紀:ローマ帝国

No.162 - 奴隷のしつけ方

No.203 - ローマ人の "究極の娯楽"

No.239 - ヨークの首なしグラディエーター

◆8世紀~14世紀:ヨーロッパ

No.22 - クラバートと奴隷(1)スラヴ民族

No.23 - クラバートと奴隷(2)ヴェネチア

◆16世紀~17世紀:日本

No.33 - 日本史と奴隷狩り

No.34 - 大坂夏の陣図屏風

◆17世紀:スペイン

No.19 - ベラスケスの「怖い絵」

◆18世紀~19世紀:アメリカ

No.18 - ブルーの世界

No.104 - リンカーンと奴隷解放宣言

No.109 - アンダーソンヴィル捕虜収容所

以降は、No.22-23「クラバートと奴隷」でとりあげた、中世ヨーロッパの奴隷貿易の補足です。No.23の「補記2」でイタリア人商人による奴隷貿易の実態を、Wikipedia の "Slavery in medieval Europe" という項目から訳出しました(日本語版はありせん)。この項目は中世ヨーロッパの奴隷や奴隷制度全般の記述ですが、その第2章が「2.奴隷貿易」で、次のような節の構成になっています。

2. 奴隷貿易

2.1 イタリア商人

2.2 ユダヤ商人

2.3 イベリア半島

2.4 ヴァイキング

2.5 モンゴル人

2.6 イギリス諸島

2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷

2.8 中世終焉期の奴隷貿易

No.23の「補記2」は「2.1 イタリア商人」だけの訳でしたが、今回は2章全体を訳出してみることにします。「2.1 イタリア商人」も再掲します。なお、Wikipedia にある出典への参照や参考文献は省略しました。以下の Wikipedia の引用や参照はすべて2018年11月2日現在のものです。

「中世ヨーロッパの奴隷 : 第2章 奴隷貿易」(Wikipedia) 試訳

2. 奴隷貿易

中世ヨーロッパの奴隷貿易を支配したのはイスラム世界からの要求であった。しかし多くの時期、キリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒に売るのは禁止されていた。840年にヴェネチアとカロリング朝フランク帝国で結ばれたロタール協定で、ヴェネチアは帝国内でキリスト教徒の奴隷を買わないこと、キリスト教徒の奴隷をイスラムに売らないこと約束した。教会もまたキリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒の国へ売ることを禁止した。たとえば、922年のコブレンツ(注)教会会議(the Council)、1102年のロンドン教会会議、1171年のアーマー(注)教会会議などである。

この結果、多くのキリスト教徒の奴隷商人は、非キリスト教地域の奴隷をイスラム圏のスペイン・北アフリカ・中東へと売ることに注力した。そして、教会の規則に縛られていなかった非キリスト教徒の奴隷商人もイスラムの奴隷マーケットに注力した。東ヨーロッパや南部スウェーデンで大量に見つかるアラブのディルハム銀貨は奴隷貿易に使われたものと推測できる。つまり、スラヴ圏からイスラム圏への交易があったことを示している。

2.1 イタリア商人

ローマ教皇・ザカリアス(在位:741-752)の治世の頃までに、ヴェネチア(地図)は奴隷交易での繁栄を確立した。彼らはイタリアやその他の地域から奴隷を買い、アフリカのムーア人に売った。もっともザカリアス自身はローマ外での奴隷交易を禁止したと伝えられている。

ロタール協定によってキリスト教徒の奴隷をイスラムに売ることが禁止されると、ヴェネチア商人はスラブ人やその他、東ヨーロッパの非キリスト教徒の奴隷の大々的な交易に乗り出した。東ヨーロッパから奴隷のキャラバンが、オーストリア・アルプスの山道を超えてヴェネチアに到着した。

ドナウ河畔のザンクト・フローリアンの近くのラッフェルステッテン(注)の通行税の記録(903-906)には、そんな商人たちの記述がある。商人の中にはボヘミアやキエフ公国のスラヴ人自身もいた。彼らはキエフ公国からプシェムシルやクラコフ(注)、プラハ、ボヘミアを経由して来ていた。

記録によると、女の奴隷は1トレミシス金貨(約1.5グラムの金。ディナール金貨の1/3)であり、女よりも圧倒的に数が多い男の奴隷は1サイガ銀貨(トレミシスより価値がかなり落ちる)であった。

宦官(eunch)(注)は非常に貴重であり、この需要に対応するため、他の奴隷市場と同じように "去勢所"(castration house)がヴェネチアに作られた。

ヴェネチアだけが奴隷貿易の拠点だったのではない。南部イタリアの都市も遠隔地からの奴隷獲得を競っていた。ギリシャやブルガリア、アルメニア、そしてスラヴ圏である。9~10世紀にはアマルフィ(地図)が北アフリカへの奴隷輸出の多くを担った。

ジェノヴァ(地図)は12世紀ごろからヴェネチアとともに東地中海での交易を押さえ、また13世紀からは黒海での交易を支配した。彼らはバルト海沿岸の民族やスラヴ人、アルメニア人、チェルケス人、ジョージア(グルジア)人、トルコ人、その他、黒海沿岸やコーカサス地方の民族を中東のイスラム国に売った。ジェノヴァはクリミアからマムルーク朝エジプトへの奴隷貿易を13世紀まで支配したが、東地中海でのヴェネチアの勢力が強大になると、ヴェネチアがとって代わった。

1414年から1423年の間だけで、少なくとも10,000人の奴隷がヴェネチアで取引された。

2.2 ユダヤ商人

長距離を交易するユダヤ人の奴隷商人の記録は、少なくとも西暦492年の昔に遡ることができる。この年、ローマ教皇・ゲラシウス(注)は、テレシナ(注)のユダヤ人の友人の求めに応じて、非キリスト教徒の奴隷をイタリアへ輸入する許可を与えた。ユダヤ人は、6世紀の終わりから7世紀になるとイタリアにおける主要な奴隷商人となり、また、ガリア地方でも活躍した。ローマ教皇・大グレゴリウス(注)はユダヤ人がキリスト教徒の奴隷を保有するのを禁じたが、それはユダヤ教に改宗するのを避けるためであった。ユダヤ商人は9世紀から10世紀までにヨーロッパ大陸全体の奴隷貿易の主要な勢力となった。彼らは "ラダニテ"(注)と呼ばれることがあった。

ユダヤ人はキリスト教国とイスラム世界を行き来して交易できる数少ない集団の一つだった。イブン・フルダーズベ(注)は『諸道と諸国の書』において、南フランスからスペインに至るユダヤ人の交易ルートを記録している。このルートでは、女奴隷、宦官、少年奴隷が、他の商品とともに運ばれた。彼はまた、ユダヤ商人がプラハでスラヴ人奴隷を買ったことも書いている。

リヨン大司教・アゴバール(在位 816-840)の手紙、ルイ敬虔王(注)の布告、845年のモー教会会議(注)での教会法第75番によって、ユダヤ商人のスラヴ人奴隷交易ルートの存在が確認できる。それはアルプスを越えてリヨン(地図)、南フランス、スペインへと至るルートであった。

ヴァレンシュタット(注)の税関の記録(842-843)から、スイスを通る別の交易ルートの存在がわかる。それはセッティモ峠(セプティマー峠)とスプルガ峠(スプリューゲン峠)(地図)を越えてヴェネチアに至り、そこから北アフリカにへと続くルートであった。

10世紀になってドイツのサクソン族の王国の支配者がスラヴ族の奴隷化と奴隷交易に乗り出すようになると、ユダヤ人商人はエルベ河(地図)付近で奴隷を購入し、キャラバンを組んでライン河渓谷に送った。多くの奴隷は、スペインと密接な関係があったヴェルダン(地図)に連れていかれ、去勢され、宦官として売られた。

クリミア(地図)在住のユダヤ人商人は、16世紀から18世紀にかけてのクリミア・ハン国(タタール人国家)の奴隷や捕虜の貿易にとって大変に重要であった。

ユダヤ人はヨーロッパの奴隷貿易において、16世紀から19世紀を頂点として大きな影響力があった。

2.3 イベリア半島

ウマイア朝スペインでは、マムルーク(奴隷の兵士)の供給源として兵役年齢の男の需要が常にあった。

(ロジャー・コリンズ著「中世初期のスペイン」からの引用)

ロジャー・コリンズによると、イベリア半島の奴隷交易におけるヴァイキングの役割は仮説の域を出ない。しかし彼らの略奪行為は明確に記録されている。ヴァイキングによるアンダルシア地方への襲撃は、844年、859年、966年、971年に報告されていて、これらは8世紀半ばから10世紀末に集中したヨーロッパ各地での襲撃の時期と一致する。

イスラム圏スペインは膨大な数の奴隷を輸入し、またイスラム商人やユダヤ商人が他のイスラム世界へ奴隷を輸出する中継地の役割を担った。

アブド・アッラフマーン3世(在位 912-961)の治世下のコルドバ(地図)(ウマイヤ朝イスラム帝国の首都)では、その初期に3,750人の "サカーリバ"、つまりスラヴ人奴隷がいたが、この数は6,087人に増え、最終的には13,750人になった。イブン・ハウカル(注)、イブラヒム・アル = カラウィー、クレモナのリウトプランド司教(注)の記述によると、ヴェルダンのユダヤ商人は去勢の専門技術があり、イスラム圏スペインで大変人気のあった "去勢サカーリバ" として奴隷を売った。

2.4 ヴァイキング

ヴァイキングの時代(793年~約1100年)に北欧からの襲撃者は、遭遇した武力の劣る人々を捕らえて、しばしば奴隷化した。北欧諸国では彼らを "スレール"(古北欧語ではトレール)と呼んだ。スレールはほとんどが西ヨーロッパ人で、フランク人、アングロサクソン人、ケルト人などであった。多くのアイルランドの奴隷は、アイスランドを(ヴァイキングの)植民地にするための探検にかり出された。ヴァイキングは修道院を襲撃し、若くて教育を受けた奴隷を手に入れたが、それはヴェネチアやビザンチン帝国で高値で売れた。8世紀末までにスカンジナビア商人の奴隷取引地は、デンマークのへーゼビュー(地図)やスウェーデンのビルカ(地図)から、東は北方ロシアのスタラヤ・ラドガ(地図)まで広がっていた。

このような交易は9世紀にも続き、スカンジナビア人はさらに奴隷取引地を増やしていった。南西ノルウェーのカウパング(地図)や、スタラヤ・ラドガより南にあるノヴゴロド(地図)、ビザンチン帝国にさらに近いキエフ(地図)である。ダブリンやその他の北西ヨーロッパのヴァイキングの居住地は、捕虜を北へと送る基地として作られた。たとえば、"ラックス谷の人々のサガ" には、スウェーデンのブレン島(地図)の市場で西ヨーロッパからの女奴隷が売られていて、そこにロシア商人が来る様子が描かれている。

ヴァイキングたちはドイツ人、バルチック人、スラヴ人、ラテン人も捕虜にした。10世紀のペルシャの旅行家、イブン・ルスタは、スウェーデンのヴァイキング(ロシアでは "ヴァリャーグ" と呼んだ)がヴォルガ河(地図)流域のスラヴ人を襲撃し、威嚇して奴隷にしたことを記述している。奴隷はしばしばヴォルガ河の交易路を経由して、南方のビザンチンやイスラム商人に売られた。バグダッドのアフマド・イブン・ファドラーン(注)は、この交易路の出発地でヴォルガのヴァイキングがスラヴ人奴隷を中東の商人に売る様子を記述をしている。

フィンランドもヴァイキングの奴隷狩りの標的になった。フィンランドやバルト海沿岸地域の奴隷は中央アジアまで売られていった。

2.5 モンゴル

13世紀におけるモンゴルの進入と征服は、奴隷交易の新たな隆盛をもたらした。モンゴル人は職人や女、子供を奴隷にしてカラコルムやサライ(地図)に連れていき、そこでユーラシア大陸全体へと売った。多くの奴隷がロシアのノヴゴロドの奴隷市場に送られた。

クリミアにいたジェノヴァとベネチアの商人は、キプチャク・ハン国(注)との奴隷取引に携わった。ハージー1世ギレイはキプチャク・ハン国から独立してクリミア・ハン国を建国したが、そのクリミア・ハン国は18世紀に至るまでの長い間、オスマン帝国や中東との大々的な奴隷貿易を続けた。「ステップ草原の刈り取り」と呼ばれた "行事" で、彼らは多数のスラヴ人の農民を奴隷にした。

2.6 イギリス諸島

イギリス諸島(注)では、奴隷は家畜と同じように、国内・国外を問わずに取り引きされる日用品であり、通貨のようなものであった。ウィリアム征服王はイギリスからの奴隷の輸出を禁止し、奴隷交易への国の関与を制限した。

2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷

奴隷取引の主要な流れはイスラム諸国へと向かうものだったが、キリスト教徒もムスリムの奴隷を保有していた。13世紀の南フランスでは、ムスリムの捕虜を奴隷にするのはきわめて一般的だった。

たとえば1248年にムスリムの少女の奴隷がマルセイユ(地図)で売られた記録があるが、これはキリスト教徒の十字軍がセビリア(地図)とその周辺地域を攻略した時期と一致する(注)。この戦勝で地域の多数のムスリムの女性が戦利品として奴隷になり、それはアラブ側の叙事詩、たとえばセビリア攻略の同時代人であった詩人、アル・ルンディの詩に詠われている。。

またキリスト教徒は戦争で捕虜にしたムスリム奴隷を売った。マルタ騎士団は海賊やムスリムの商船を襲撃し、騎士団の拠点は捕らえた北アフリカ人やトルコ人を売る交易の中心になった。マルタ(地図)は18世紀末までも奴隷市場として残った。騎士団が所有するガレー船団のためには1000人の奴隷の乗組員が必要だった。

2.8 中世終焉期の奴隷貿易

ヨーロッパのキリスト教化が進むと、大がかりな奴隷貿易はさらに遠隔地からのものになった。またそれにはキリスト教徒とイスラム教徒の敵対関係が強まったこともあった。たとえばエジプトに奴隷を送るのはローマ教皇によって禁止され、この命令は1317年、1327年、1329年、1338年、最終的には1425年に出されている。というのも、エジプトに送られた奴隷は往々にして兵士となり、元のキリスト教徒の主人と戦う結果になったからである。禁止令が繰り返されたことは、そのような交易が続いていたことと、交易がより好ましくないものになったことを示している。16世紀になるとアフリカ人の奴隷が、ヨーロッパの各民族・各宗派の奴隷にとって代わった。

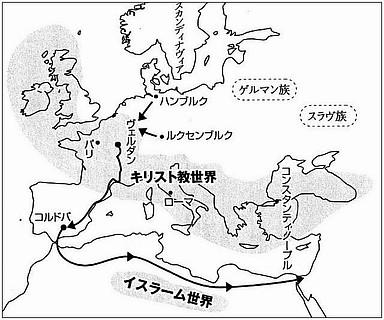

「文明の中心」と「グローバル経済」

「中世ヨーロッパの奴隷貿易」という Wikipedia の記事を読んで改めて思うのは、中世の文明の中心はイスラム国家だということと、西ユーラシア大陸の全域をカバーするグローバルな交易、の2点です。

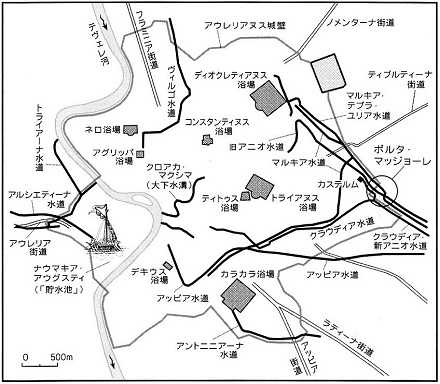

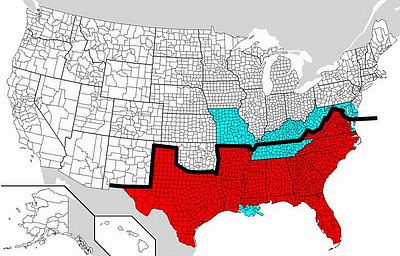

この地図には、奴隷という高額商品の買い手がほとんど描かれていませんが、イベリア半島南部の後ウマイヤ朝は買い手でした。首都のコルドバの人口は100万人を越え、当時のヨーロッパ最大の都市です。それよりも大きな奴隷の需要地は、現在のイランから北アフリカを版図とするアッバース朝です。中世ではこの2つのイスラム帝国が文明の中心であり、強大な経済力と軍事力を誇った。Wikipediaの記述でよく分かるのは、その結果として中世ヨーロッパの奴隷貿易があったということです。

文明の中心に関して言うと、訳文に出てくるアブド・アッラフマーン3世の息子のアル・ハカム2世(在位 961-976)は文化人で、コルドバに巨大図書館を建て、東方から50万冊に及ぶ書物を収集しました。文化の中心もまたイスラム帝国の巨大都市(コルドバ、バグダッドなど)にあったわけです。それが後のヨーロッパに引き継がれた。

このようなイスラム帝国へと続く奴隷交易ルートは、それに携わった商人が属する地域の経済発展に大きく寄与したと考えられます。ヴェネチアをはじめとするイタリア半島の海洋都市国家の繁栄や、北欧諸国の勃興は、こういった交易抜きには考えられないでしょう。ヴェネチアの勃興から衰退までの期間は、ちょうどイスラム帝国の勃興から衰退までの期間と重なっているのですが、偶然とは思えません。

ユーラシア大陸の西部で繰り広げられたグローバルな交易も印象的です。高額商品の需要がある限り、商人はその仕入れに "地の果てまで" 行く。ロシア・東欧を出発し、アルプスの標高2000メートル級の山道(セッティモ峠、スプルガ峠)を越え、ヴェネチアに至る交易路(その後、北アフリカや中東へ)があったのです。

もちろん中世ヨーロッパだけではなく、中国の絹がローマ帝国に運ばれたように、利潤があげられる貴重な商材の交易は昔から驚くほどの遠距離を越えました。そして中世ヨーロッパの奴隷貿易の場合は、商材の供給地と需要地の間に圧倒的な経済格差があり、それが交易をドライブしていた。経済のグローバル化は、程度問題こそあれ昔からそうだったことが改めて理解できました。

念のために、上の試訳のもとになった Wikipedia の原文(2018年11月2日現在)を掲げておきます。[数字] は出典・参考文献への参照ですが、文献名は省略しました。

Slavery in medieval Europe

2. Slave trade

2.1 Italian merchants

2.2 Jewish merchants

2.3 Iberia

2.4 Vikings

2.5 Mongols

2.6 British Isles

2.7 Christians holding Muslim slaves

2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages

2. Slave trade

Demand from the Islamic world dominated the slave trade in medieval Europe.[13][14][15][16] For most of that time, however, sale of Christian slaves to non-Christians was banned.[citation needed] In the pactum Lotharii of 840 between Venice and the Carolingian Empire, Venice promised not to buy Christian slaves in the Empire, and not to sell Christian slaves to Muslims.[13][17][18] The Church prohibited the export of Christian slaves to non-Christian lands, for example in the Council of Koblenz in 922, the Council of London in 1102, and the Council of Armagh in 1171.[19]

As a result, most Christian slave merchants focused on moving slaves from non-Christian areas to Muslim Spain, North Africa, and the Middle East, and most non-Christian merchants, although not bound by the Church's rules, focused on Muslim markets as well.[13][14][15][16] Arabic silver dirhams, presumably exchanged for slaves, are plentiful in eastern Europe and Southern Sweden, indicating trade routes from Slavic to Muslim territory.[20]

2.1 Italian merchants

By the reign of Pope Zachary (741-752), Venice had established a thriving slave trade, buying in Italy, amongst other places, and selling to the Moors in Northern Africa (Zacharias himself reportedly forbade such traffic out of Rome).[21][22][23] When the sale of Christians to Muslims was banned (pactum Lotharii[17]), the Venetians began to sell Slavs and other Eastern European non-Christian slaves in greater numbers. Caravans of slaves traveled from Eastern Europe, through Alpine passes in Austria, to reach Venice. A record of tolls paid in Raffelstetten (903-906), near St. Florian on the Danube, describes such merchants. Some are Slavic themselves, from Bohemia and the Kievan Rus'. They had come from Kiev through Przemysl, Krakow, Prague, and Bohemia. The same record values female slaves at a tremissa (about 1.5 grams of gold or roughly 1/3 of a dinar) and male slaves, who were more numerous, at a saiga (which is much less).[13][24] Eunuchs were especially valuable, and "castration houses" arose in Venice, as well as other prominent slave markets, to meet this demand.[20][25]

Venice was far from the only slave trading hub in Italy. Southern Italy boasted slaves from distant regions, including Greece, Bulgaria, Armenia, and Slavic regions. During the 9th and 10th centuries, Amalfi was a major exporter of slaves to North Africa.[13] Genoa, along with Venice, dominated the trade in the Eastern Mediterranean beginning in the 12th century, and in the Black Sea beginning in the 13th century. They sold both Baltic and Slavic slaves, as well as Armenians, Circassians, Georgians, Turks and other ethnic groups of the Black Sea and Caucasus, to the Muslim nations of the Middle East.[26] Genoa primarily managed the slave trade from Crimea to Mamluk Egypt, until the 13th century, when increasing Venetian control over the Eastern Mediterranean allowed Venice to dominate that market.[27] Between 1414 and 1423 alone, at least 10,000 slaves were sold in Venice.[28]

2.2 Jewish merchants

Records of long-distance Jewish slave merchants date at least as far back as 492, when Pope Gelasius permitted Jews to import non-Christian slaves into Italy, at the request of a Jewish friend from Telesina.[29][30][31] By the turn of the 6th to the 7th century, Jews had become the chief slave traders in Italy, and were active in Gaelic territories. Pope Gregory the Great issued a ban on Jews possessing Christian slaves, lest the slaves convert to Judaism.[31][32] By the 9th and 10th centuries, Jewish merchants, sometimes called Radhanites, were a major force in the slave trade continent-wide.[13][33][34]

Jews were one of the few groups who could move and trade between the Christian and Islamic worlds.[34] Ibn Khordadbeh observed and recorded routes of Jewish merchants in his Book of Roads and Kingdoms from the South of France to Spain, carrying (amongst other things) female slaves, eunuch slaves, and young slave boys. He also notes Jews purchasing Slavic slaves in Prague.[13][31][35] Letters of Agobard, archbishop of Lyons (816-840),[36][37][38][39] acts of the emperor Louis the Pious,[40][41] and the seventy-fifth canon of the Council of Meaux of 845 confirms the existence of a route used by Jewish traders with Slavic slaves through the Alps to Lyon, to Southern France, to Spain.[13] Toll records from Walenstadt in 842-843 indicate another trade route, through Switzerland, the Septimer and Splugen passes, to Venice, and from there to North Africa.[13]

As German rulers of Saxon dynasties took over the enslavement (and slave trade) of Slavs in the 10th century, Jewish merchants bought slaves at the Elbe, sending caravans into the valley of the Rhine. Many of these slaves were taken to Verdun, which had close trade relations with Spain. Many would be castrated and sold as eunuchs as well.[13][25]

The Jewish population of Crimea was a very important factor in the trade in slaves and captives of the Crimean Khanate (Tatars) in the sixteenth to eighteenth centuries.[42]

Jews would later become highly influential in the European slave trade, reaching their apex from the 16th to 19th centuries.[13]

2.3 Iberia

A ready market, especially for men of fighting age, could be found in Umayyad Spain, with its need for supplies of new mamelukes.

'Al-Hakam was the first monarch of this family who surrounded his throne with a certain splendour and magnificence. He increased the number of mamelukes (slave soldiers) until they amounted to 5,000 horse and 1,000 foot. ... he increased the number of his slaves, eunuchs and servants; had a bodyguard of cavalry always stationed at the gate of his palace and surrounded his person with a guard of mamelukes .... these mamelukes were called Al-l;Iaras (the Guard) owing to their all being Christians or foreigners. They occupied two large barracks, with stables for their horses.'[43]

According to Roger Collins although the role of the Vikings in the slave trade in Iberia remains largely hypothetical, their depredations are clearly recorded. Raids on AlAndalus by Vikings are reported in the years 844, 859, 966 and 971, conforming to the general pattern of such activity concentrating in the mid ninth and late tenth centuries.[44] Muslim Spain imported an enormous number[clarification needed] of slaves, as well as serving as a staging point for Muslim and Jewish merchants to market slaves to the rest of the Islamic world.[34]

During the reign of Abd-ar-Rahman III (912-961), there were at first 3,750, then 6,087, and finally 13,750 Saqaliba, or Slavic slaves, at Cordoba, capital of the Umayyad Caliphate. Ibn Hawqal, Ibrahim al-Qarawi, and Bishop Liutprand of Cremona note that the Jewish merchants of Verdun specialized in castrating slaves, to be sold as eunuch saqaliba, which were enormously popular[clarification needed] in Muslim Spain.[13] [25] [45]

2.4 Vikings

During the Viking age (793 - approximately 1100), the Norse raiders often captured and enslaved militarily weaker peoples they encountered. The Nordic countries called their slaves thralls (Old Norse: Trall).[46] The thralls were mostly from Western Europe, among them many Franks, Anglo-Saxons, and Celts. Many Irish slaves travelled in expeditions for the colonization of Iceland.[47] Raids on monasteries provided a source of young, educated slaves who could be sold in Venice or Byzantium for high prices. Scandinavian trade centers stretched eastwards from Hedeby in Denmark and Birka in Sweden to Staraya Ladoga in northern Russia before the end of the 8th century.[25]

This traffic continued into the 9th century as Scandinavians founded more trade centers at Kaupang in southwestern Norway and Novgorod, farther south than Staraya Ladoga, and Kiev, farther south still and closer to Byzantium. Dublin and other northwestern European Viking settlements were established as gateways through which captives were traded northwards. In the Laxdala saga, for example, a Rus merchant attends a fair in the Brenn Isles in Sweden selling female slaves from northwestern Europe.[25]

The Norse also took German, Baltic, Slavic and Latin slaves. The 10th-century Persian traveller Ibn Rustah described how Swedish Vikings, the Varangians or Rus, terrorized and enslaved the Slavs taken in their raids along the Volga River.[48] Slaves were often sold south, to Byzantine or Muslim buyers, via paths such as the Volga trade route. Ahmad ibn Fadlan of Baghdad provides an account of the other end of this trade route, namely of Volga Vikings selling Slavic Slaves to middle-eastern merchants.[49] Finland proved another source for Viking slave raids.[50] Slaves from Finland or Baltic states were traded as far as central Asia.[51][52]

2.5 Mongols

The Mongol invasions and conquests in the 13th century added a new force in the slave trade. The Mongols enslaved skilled individuals, women and children and marched them to Karakorum or Sarai, whence they were sold throughout Eurasia. Many of these slaves were shipped to the slave market in Novgorod.[53][54][55]

Genoese and Venetians merchants in Crimea were involved in the slave trade with the Golden Horde.[13][27] In 1441, Haci I Giray declared independence from the Golden Horde and established the Crimean Khanate. For a long time, until the early 18th century, the khanate maintained a massive[clarification needed] slave trade with the Ottoman Empire and the Middle East. In a process called the "harvesting of the steppe", they enslaved many Slavic peasants.[56]

2.6 British Isles

As a commonly traded commodity in the British Isles, like cattle, slaves could become a form of internal or trans-border currency.[57][58] William the Conqueror banned the exporting of slaves from England, limiting the nation's participation in the slave trade.[59]

2.7 Christians holding Muslim slaves

Although the primary flow of slaves was toward Muslim countries,[further explanation needed] Christians did acquire Muslim slaves; in Southern France, in the 13th century, "the enslavement of Muslim captives was still fairly common".[60] There are records, for example, of Saracen slave girls sold in Marseilles in 1248,[61] a date which coincided with the fall of Seville and its surrounding area, to raiding Christian crusaders, an event during which a large number of Muslim women from this area, were enslaved as war booty, as it has been recorded in some Arabic poetry, notably by the poet al-Rundi, who was contemporary to the events.

Christians also sold Muslim slaves captured in war. The Order of the Knights of Malta attacked pirates and Muslim shipping, and their base became a center for slave trading, selling captured North Africans and Turks. Malta remained a slave market until well into the late 18th century. One thousand slaves were required to man the galleys (ships) of the Order.[62][63]

2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages

As more and more of Europe Christianized, and open hostilities between Christian and Muslim nations intensified, large-scale slave trade moved to more distant sources. Sending slaves to Egypt, for example, was forbidden by the papacy in 1317, 1323, 1329, 1338, and, finally, 1425, as slaves sent to Egypt would often become soldiers, and end up fighting their former Christian owners. Although the repeated bans indicate that such trade still occurred, they also indicate that it became less desirable.[13] In the 16th century, African slaves replaced almost all other ethnicities and religious enslaved groups in Europe.[64]

このブログは初回の No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」以来、樹木の枝が伸びるように、連想・関連・追加・補足で次々と話を繋げているので、"奴隷" をテーマにした記事もかなりの数になりました。世界史の年代順に並べると以下の通りです。

◆紀元1~4世紀:ローマ帝国

No.162 - 奴隷のしつけ方

No.203 - ローマ人の "究極の娯楽"

No.239 - ヨークの首なしグラディエーター

| No.162はローマ帝国の奴隷の実態を記述した本の紹介。No.203,239 はローマ帝国における剣闘士の話。 |

◆8世紀~14世紀:ヨーロッパ

No.22 - クラバートと奴隷(1)スラヴ民族

No.23 - クラバートと奴隷(2)ヴェネチア

| 英語で奴隷を意味する "slave" が、民族名のスラヴと同じ語源であることと、その背景となった中世ヨーロッパの奴隷貿易。 |

◆16世紀~17世紀:日本

No.33 - 日本史と奴隷狩り

No.34 - 大坂夏の陣図屏風

| 戦国期~安土桃山~江戸初期における戦場での奴隷狩り。 |

◆17世紀:スペイン

No.19 - ベラスケスの「怖い絵」

| 17世紀のスペイン宮廷における奴隷の存在と、宮廷にいた小人症の人たち(慰み者)。 |

◆18世紀~19世紀:アメリカ

No.18 - ブルーの世界

No.104 - リンカーンと奴隷解放宣言

No.109 - アンダーソンヴィル捕虜収容所

| アメリカの独立前、18世紀のサウス・カロライナ州の奴隷制プランテーションで、青色染料の藍(インディゴ)が生産されたこと。及び、南北戦争の途中で出されたリンカーン大統領の「奴隷解放宣言」の背景と歴史的意義。 |

以降は、No.22-23「クラバートと奴隷」でとりあげた、中世ヨーロッパの奴隷貿易の補足です。No.23の「補記2」でイタリア人商人による奴隷貿易の実態を、Wikipedia の "Slavery in medieval Europe" という項目から訳出しました(日本語版はありせん)。この項目は中世ヨーロッパの奴隷や奴隷制度全般の記述ですが、その第2章が「2.奴隷貿易」で、次のような節の構成になっています。

2. 奴隷貿易

2.1 イタリア商人

2.2 ユダヤ商人

2.3 イベリア半島

2.4 ヴァイキング

2.5 モンゴル人

2.6 イギリス諸島

2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷

2.8 中世終焉期の奴隷貿易

No.23の「補記2」は「2.1 イタリア商人」だけの訳でしたが、今回は2章全体を訳出してみることにします。「2.1 イタリア商人」も再掲します。なお、Wikipedia にある出典への参照や参考文献は省略しました。以下の Wikipedia の引用や参照はすべて2018年11月2日現在のものです。

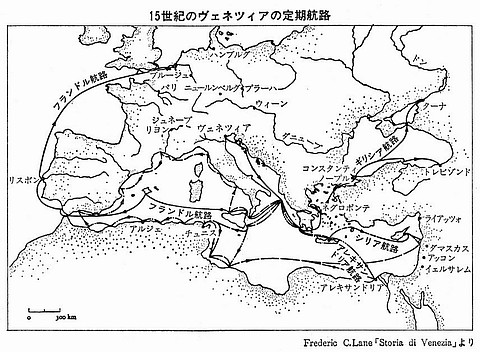

「中世ヨーロッパの奴隷 : 第2章 奴隷貿易」(Wikipedia) 試訳

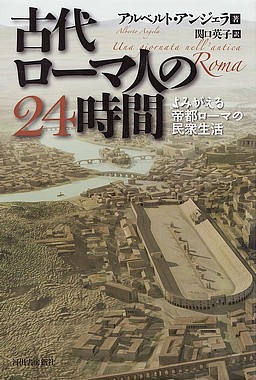

| ||

|

「中世ヨーロッパの奴隷貿易」関連地図

Wikipediaから訳出した部分に出てくる地名(その他、川、峠、島の名など)の位置を示した。訳文には出てこないが、ターナとコンスタンチノープルはヴェネチアの交易の拠点となった都市である(No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」参照)

| ||

2. 奴隷貿易

中世ヨーロッパの奴隷貿易を支配したのはイスラム世界からの要求であった。しかし多くの時期、キリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒に売るのは禁止されていた。840年にヴェネチアとカロリング朝フランク帝国で結ばれたロタール協定で、ヴェネチアは帝国内でキリスト教徒の奴隷を買わないこと、キリスト教徒の奴隷をイスラムに売らないこと約束した。教会もまたキリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒の国へ売ることを禁止した。たとえば、922年のコブレンツ(注)教会会議(the Council)、1102年のロンドン教会会議、1171年のアーマー(注)教会会議などである。

この結果、多くのキリスト教徒の奴隷商人は、非キリスト教地域の奴隷をイスラム圏のスペイン・北アフリカ・中東へと売ることに注力した。そして、教会の規則に縛られていなかった非キリスト教徒の奴隷商人もイスラムの奴隷マーケットに注力した。東ヨーロッパや南部スウェーデンで大量に見つかるアラブのディルハム銀貨は奴隷貿易に使われたものと推測できる。つまり、スラヴ圏からイスラム圏への交易があったことを示している。

【訳注】

コブレンツ(Koblenz)(地図)アーマー(Armagh)

ドイツ西部、ライン河とモーゼル河の合流地点にある町。No.22「クラバートと奴隷(1)スラヴ民族」の「補記2」参照。

北アイルランドの町。アイルランドにキリスト教徒を布教した聖パトリックが布教拠点の教会を設立した。

2.1 イタリア商人

ローマ教皇・ザカリアス(在位:741-752)の治世の頃までに、ヴェネチア(地図)は奴隷交易での繁栄を確立した。彼らはイタリアやその他の地域から奴隷を買い、アフリカのムーア人に売った。もっともザカリアス自身はローマ外での奴隷交易を禁止したと伝えられている。

ロタール協定によってキリスト教徒の奴隷をイスラムに売ることが禁止されると、ヴェネチア商人はスラブ人やその他、東ヨーロッパの非キリスト教徒の奴隷の大々的な交易に乗り出した。東ヨーロッパから奴隷のキャラバンが、オーストリア・アルプスの山道を超えてヴェネチアに到着した。

ドナウ河畔のザンクト・フローリアンの近くのラッフェルステッテン(注)の通行税の記録(903-906)には、そんな商人たちの記述がある。商人の中にはボヘミアやキエフ公国のスラヴ人自身もいた。彼らはキエフ公国からプシェムシルやクラコフ(注)、プラハ、ボヘミアを経由して来ていた。

記録によると、女の奴隷は1トレミシス金貨(約1.5グラムの金。ディナール金貨の1/3)であり、女よりも圧倒的に数が多い男の奴隷は1サイガ銀貨(トレミシスより価値がかなり落ちる)であった。

宦官(eunch)(注)は非常に貴重であり、この需要に対応するため、他の奴隷市場と同じように "去勢所"(castration house)がヴェネチアに作られた。

ヴェネチアだけが奴隷貿易の拠点だったのではない。南部イタリアの都市も遠隔地からの奴隷獲得を競っていた。ギリシャやブルガリア、アルメニア、そしてスラヴ圏である。9~10世紀にはアマルフィ(地図)が北アフリカへの奴隷輸出の多くを担った。

ジェノヴァ(地図)は12世紀ごろからヴェネチアとともに東地中海での交易を押さえ、また13世紀からは黒海での交易を支配した。彼らはバルト海沿岸の民族やスラヴ人、アルメニア人、チェルケス人、ジョージア(グルジア)人、トルコ人、その他、黒海沿岸やコーカサス地方の民族を中東のイスラム国に売った。ジェノヴァはクリミアからマムルーク朝エジプトへの奴隷貿易を13世紀まで支配したが、東地中海でのヴェネチアの勢力が強大になると、ヴェネチアがとって代わった。

1414年から1423年の間だけで、少なくとも10,000人の奴隷がヴェネチアで取引された。

【訳注】

ラッフェルステッテン(地図)プシェムシル、クラコフ(地図)

現オーストリアのアステン。リンツより少しドナウ下流の位置にある。中世には税関があった。

eunach("ユーナック")

いずれも、現ポーランドの都市。

去勢された男性のこと。宦官は東アジア(日本以外)、中東諸国、東ローマ帝国、オスマントルコ帝国などの官吏である。去勢された奴隷=官吏というわけではないが、以下 eunach を "宦官" とした。なお castration は去勢という意味で、イタリアで発達した去勢男性歌手、カストラート(イタリア語: castrato)と同源の言葉である。

| ||

|

ジェノヴァの要塞

黒海に突き出たクリミア半島の都市・スダク(ウクライナ)には、ジェノヴァが14世紀~15世紀にかけて建設した要塞が残っている。当時のイタリアの都市国家が海洋貿易で繁栄したことがうかがわれる。

(site : ukrainetrek.com)

| ||

2.2 ユダヤ商人

長距離を交易するユダヤ人の奴隷商人の記録は、少なくとも西暦492年の昔に遡ることができる。この年、ローマ教皇・ゲラシウス(注)は、テレシナ(注)のユダヤ人の友人の求めに応じて、非キリスト教徒の奴隷をイタリアへ輸入する許可を与えた。ユダヤ人は、6世紀の終わりから7世紀になるとイタリアにおける主要な奴隷商人となり、また、ガリア地方でも活躍した。ローマ教皇・大グレゴリウス(注)はユダヤ人がキリスト教徒の奴隷を保有するのを禁じたが、それはユダヤ教に改宗するのを避けるためであった。ユダヤ商人は9世紀から10世紀までにヨーロッパ大陸全体の奴隷貿易の主要な勢力となった。彼らは "ラダニテ"(注)と呼ばれることがあった。

【訳注】

ゲラシウステレシナ(Telesina)

ローマ教皇、ゲラシウス1世。在位 492-496。

大グレゴリウス

イタリア南部、ベネヴェント(カンパニア州)の近郊の古代都市。

ラダニテ

ローマ教皇、グレゴリウス1世。在位 590-604。このブログでは、マグダラのマリアの解釈(=悔い改めた罪のある女)を確立させた教皇として書いたことがあります(No.118「マグダラのマリア」参照)。

英語で "Radhanites"。ユダヤ人の巡回商人を指す。

ユダヤ人はキリスト教国とイスラム世界を行き来して交易できる数少ない集団の一つだった。イブン・フルダーズベ(注)は『諸道と諸国の書』において、南フランスからスペインに至るユダヤ人の交易ルートを記録している。このルートでは、女奴隷、宦官、少年奴隷が、他の商品とともに運ばれた。彼はまた、ユダヤ商人がプラハでスラヴ人奴隷を買ったことも書いている。

リヨン大司教・アゴバール(在位 816-840)の手紙、ルイ敬虔王(注)の布告、845年のモー教会会議(注)での教会法第75番によって、ユダヤ商人のスラヴ人奴隷交易ルートの存在が確認できる。それはアルプスを越えてリヨン(地図)、南フランス、スペインへと至るルートであった。

ヴァレンシュタット(注)の税関の記録(842-843)から、スイスを通る別の交易ルートの存在がわかる。それはセッティモ峠(セプティマー峠)とスプルガ峠(スプリューゲン峠)(地図)を越えてヴェネチアに至り、そこから北アフリカにへと続くルートであった。

【訳注】

イブン・フルダーズベルイ敬虔王

820頃 - 912。アッバース朝イスラム帝国の官僚で地理学者。アラビア語で書かれた最古の地誌と言われる『諸道と諸国の書』を著した。

モー(Meaux)

カール大帝の息子で、フランク国王・ルイ1世のこと。ドイツ語ではルードヴィッヒ1世。在位 814-840。

ヴァレンシュタット(地図)

パリの東北東 45kmにある町。

現在のスイス東部、ヴァレン湖の湖畔の町。ちなみに、リストのピアノ曲集「巡礼の年 第1年 スイス」の第2曲は「ヴァレンシュタットの湖で」である。

10世紀になってドイツのサクソン族の王国の支配者がスラヴ族の奴隷化と奴隷交易に乗り出すようになると、ユダヤ人商人はエルベ河(地図)付近で奴隷を購入し、キャラバンを組んでライン河渓谷に送った。多くの奴隷は、スペインと密接な関係があったヴェルダン(地図)に連れていかれ、去勢され、宦官として売られた。

クリミア(地図)在住のユダヤ人商人は、16世紀から18世紀にかけてのクリミア・ハン国(タタール人国家)の奴隷や捕虜の貿易にとって大変に重要であった。

ユダヤ人はヨーロッパの奴隷貿易において、16世紀から19世紀を頂点として大きな影響力があった。

2.3 イベリア半島

ウマイア朝スペインでは、マムルーク(奴隷の兵士)の供給源として兵役年齢の男の需要が常にあった。

(ロジャー・コリンズ著「中世初期のスペイン」からの引用)

| アル・ハカム(注)は、彼の一族の中でも、華麗で豪華な王位を極めた君主であった。彼はマムルーク(奴隷の兵士)の数を増やし、それは1000人と兵馬5000頭の規模になった。また、奴隷、宦官、召使いを増やした。騎兵の親衛隊をもち、宮殿の門を守らせ、さらにマムルークの警備兵を周りに配置した。彼らマムルークはアル(Al-l)と呼ばれた。これら警備兵は、キリスト教徒か外国人であるがゆえの存在だった。彼らは2つの大きな兵舎を占め、また兵馬のための厩舎が併設されていた。 |

ロジャー・コリンズによると、イベリア半島の奴隷交易におけるヴァイキングの役割は仮説の域を出ない。しかし彼らの略奪行為は明確に記録されている。ヴァイキングによるアンダルシア地方への襲撃は、844年、859年、966年、971年に報告されていて、これらは8世紀半ばから10世紀末に集中したヨーロッパ各地での襲撃の時期と一致する。

イスラム圏スペインは膨大な数の奴隷を輸入し、またイスラム商人やユダヤ商人が他のイスラム世界へ奴隷を輸出する中継地の役割を担った。

アブド・アッラフマーン3世(在位 912-961)の治世下のコルドバ(地図)(ウマイヤ朝イスラム帝国の首都)では、その初期に3,750人の "サカーリバ"、つまりスラヴ人奴隷がいたが、この数は6,087人に増え、最終的には13,750人になった。イブン・ハウカル(注)、イブラヒム・アル = カラウィー、クレモナのリウトプランド司教(注)の記述によると、ヴェルダンのユダヤ商人は去勢の専門技術があり、イスラム圏スペインで大変人気のあった "去勢サカーリバ" として奴隷を売った。

【訳注】

アル・ハカムイブン・ハウカル

ウマイヤ朝のカリフ、アル・ハカム1世。在位 796-822。

クレモナのリウトプランド司教

10世紀のイスラムの地理学者、歴史学者。

神聖ローマ帝国の外交官・政治家・歴史家・宗教家。920- 972。

2.4 ヴァイキング

ヴァイキングの時代(793年~約1100年)に北欧からの襲撃者は、遭遇した武力の劣る人々を捕らえて、しばしば奴隷化した。北欧諸国では彼らを "スレール"(古北欧語ではトレール)と呼んだ。スレールはほとんどが西ヨーロッパ人で、フランク人、アングロサクソン人、ケルト人などであった。多くのアイルランドの奴隷は、アイスランドを(ヴァイキングの)植民地にするための探検にかり出された。ヴァイキングは修道院を襲撃し、若くて教育を受けた奴隷を手に入れたが、それはヴェネチアやビザンチン帝国で高値で売れた。8世紀末までにスカンジナビア商人の奴隷取引地は、デンマークのへーゼビュー(地図)やスウェーデンのビルカ(地図)から、東は北方ロシアのスタラヤ・ラドガ(地図)まで広がっていた。

このような交易は9世紀にも続き、スカンジナビア人はさらに奴隷取引地を増やしていった。南西ノルウェーのカウパング(地図)や、スタラヤ・ラドガより南にあるノヴゴロド(地図)、ビザンチン帝国にさらに近いキエフ(地図)である。ダブリンやその他の北西ヨーロッパのヴァイキングの居住地は、捕虜を北へと送る基地として作られた。たとえば、"ラックス谷の人々のサガ" には、スウェーデンのブレン島(地図)の市場で西ヨーロッパからの女奴隷が売られていて、そこにロシア商人が来る様子が描かれている。

ヴァイキングたちはドイツ人、バルチック人、スラヴ人、ラテン人も捕虜にした。10世紀のペルシャの旅行家、イブン・ルスタは、スウェーデンのヴァイキング(ロシアでは "ヴァリャーグ" と呼んだ)がヴォルガ河(地図)流域のスラヴ人を襲撃し、威嚇して奴隷にしたことを記述している。奴隷はしばしばヴォルガ河の交易路を経由して、南方のビザンチンやイスラム商人に売られた。バグダッドのアフマド・イブン・ファドラーン(注)は、この交易路の出発地でヴォルガのヴァイキングがスラヴ人奴隷を中東の商人に売る様子を記述をしている。

フィンランドもヴァイキングの奴隷狩りの標的になった。フィンランドやバルト海沿岸地域の奴隷は中央アジアまで売られていった。

【訳注】

アフマド・イブン・ファドラーン

10世紀アラブの旅行家。アッバース朝のカリフの使節団として、ヴォルガ河中流の国、ヴォルガ・ブルガール(地図)を訪問した。彼が書いた見聞録はヴァリャーグの貴重な資料となっている。

| ||

|

セルゲイ・イヴァノフ(1864-1910)

「東スラヴでの奴隷取引」(1909)

(M. Kroshitsky Art Museum, Sevastopol)

左側に奴隷を買い付けるイスラム商人がいるが、奴隷を売る右側の一団は服装からしてスラヴ民族のようである。もちろん想像で描かれたものだが、ファドラーンの見聞記はこのような取引がスラヴ地方やヴォルガ河沿岸で行われたことを示している。この絵は Wikipedia の "Slavery in medieval Europe" の項に掲載されている(フランス語、スペイン語などのページ)。 | ||

2.5 モンゴル

13世紀におけるモンゴルの進入と征服は、奴隷交易の新たな隆盛をもたらした。モンゴル人は職人や女、子供を奴隷にしてカラコルムやサライ(地図)に連れていき、そこでユーラシア大陸全体へと売った。多くの奴隷がロシアのノヴゴロドの奴隷市場に送られた。

クリミアにいたジェノヴァとベネチアの商人は、キプチャク・ハン国(注)との奴隷取引に携わった。ハージー1世ギレイはキプチャク・ハン国から独立してクリミア・ハン国を建国したが、そのクリミア・ハン国は18世紀に至るまでの長い間、オスマン帝国や中東との大々的な奴隷貿易を続けた。「ステップ草原の刈り取り」と呼ばれた "行事" で、彼らは多数のスラヴ人の農民を奴隷にした。

【訳注】

キプチャク・ハン国

ジンギス・カンの息子のジョチとその後裔の遊牧政権(=ウルス)。ジョチ・ウルスとも言う。首都はサライ。金で装飾された張幕を宮殿としたため、英語で Golden Horde(金の遊牧民)と呼ばれる。

2.6 イギリス諸島

イギリス諸島(注)では、奴隷は家畜と同じように、国内・国外を問わずに取り引きされる日用品であり、通貨のようなものであった。ウィリアム征服王はイギリスからの奴隷の輸出を禁止し、奴隷交易への国の関与を制限した。

【訳注】

イギリス諸島(British Isles)

ブリテン諸島とも言う。大ブリテン島、アイルランド島、およびその周辺の島を指す。

2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷

奴隷取引の主要な流れはイスラム諸国へと向かうものだったが、キリスト教徒もムスリムの奴隷を保有していた。13世紀の南フランスでは、ムスリムの捕虜を奴隷にするのはきわめて一般的だった。

たとえば1248年にムスリムの少女の奴隷がマルセイユ(地図)で売られた記録があるが、これはキリスト教徒の十字軍がセビリア(地図)とその周辺地域を攻略した時期と一致する(注)。この戦勝で地域の多数のムスリムの女性が戦利品として奴隷になり、それはアラブ側の叙事詩、たとえばセビリア攻略の同時代人であった詩人、アル・ルンディの詩に詠われている。。

【訳注】

セビリア攻防戦

カスティーリャ王国(キリスト教国)のセビリア攻略は1246年にはじまり、2年間の攻防戦の末、1248年11月にカスティーリャが制圧した。いわゆる "レコンキスタ"(=キリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動)の重要ポイントである。この結果、イベリア半島に残ったイスラム勢力はグラダナのナスル朝のみとなったが、ナスル朝はキリスト教国と融和的であり、カスティーリャ王国の指揮下でセビリア攻撃に加わっている。レコンキスタの完成は1492年のグラダナ陥落であるが、実質的にはセビリアが制圧された時点でレコンキスタはほぼ終わったと言える。

またキリスト教徒は戦争で捕虜にしたムスリム奴隷を売った。マルタ騎士団は海賊やムスリムの商船を襲撃し、騎士団の拠点は捕らえた北アフリカ人やトルコ人を売る交易の中心になった。マルタ(地図)は18世紀末までも奴隷市場として残った。騎士団が所有するガレー船団のためには1000人の奴隷の乗組員が必要だった。

2.8 中世終焉期の奴隷貿易

ヨーロッパのキリスト教化が進むと、大がかりな奴隷貿易はさらに遠隔地からのものになった。またそれにはキリスト教徒とイスラム教徒の敵対関係が強まったこともあった。たとえばエジプトに奴隷を送るのはローマ教皇によって禁止され、この命令は1317年、1327年、1329年、1338年、最終的には1425年に出されている。というのも、エジプトに送られた奴隷は往々にして兵士となり、元のキリスト教徒の主人と戦う結果になったからである。禁止令が繰り返されたことは、そのような交易が続いていたことと、交易がより好ましくないものになったことを示している。16世紀になるとアフリカ人の奴隷が、ヨーロッパの各民族・各宗派の奴隷にとって代わった。

(Wikipediaの訳・終)

「文明の中心」と「グローバル経済」

「中世ヨーロッパの奴隷貿易」という Wikipedia の記事を読んで改めて思うのは、中世の文明の中心はイスラム国家だということと、西ユーラシア大陸の全域をカバーするグローバルな交易、の2点です。

| ||

|

「中世ヨーロッパの奴隷貿易」関連地図

| ||

この地図には、奴隷という高額商品の買い手がほとんど描かれていませんが、イベリア半島南部の後ウマイヤ朝は買い手でした。首都のコルドバの人口は100万人を越え、当時のヨーロッパ最大の都市です。それよりも大きな奴隷の需要地は、現在のイランから北アフリカを版図とするアッバース朝です。中世ではこの2つのイスラム帝国が文明の中心であり、強大な経済力と軍事力を誇った。Wikipediaの記述でよく分かるのは、その結果として中世ヨーロッパの奴隷貿易があったということです。

文明の中心に関して言うと、訳文に出てくるアブド・アッラフマーン3世の息子のアル・ハカム2世(在位 961-976)は文化人で、コルドバに巨大図書館を建て、東方から50万冊に及ぶ書物を収集しました。文化の中心もまたイスラム帝国の巨大都市(コルドバ、バグダッドなど)にあったわけです。それが後のヨーロッパに引き継がれた。

このようなイスラム帝国へと続く奴隷交易ルートは、それに携わった商人が属する地域の経済発展に大きく寄与したと考えられます。ヴェネチアをはじめとするイタリア半島の海洋都市国家の繁栄や、北欧諸国の勃興は、こういった交易抜きには考えられないでしょう。ヴェネチアの勃興から衰退までの期間は、ちょうどイスラム帝国の勃興から衰退までの期間と重なっているのですが、偶然とは思えません。

ユーラシア大陸の西部で繰り広げられたグローバルな交易も印象的です。高額商品の需要がある限り、商人はその仕入れに "地の果てまで" 行く。ロシア・東欧を出発し、アルプスの標高2000メートル級の山道(セッティモ峠、スプルガ峠)を越え、ヴェネチアに至る交易路(その後、北アフリカや中東へ)があったのです。

もちろん中世ヨーロッパだけではなく、中国の絹がローマ帝国に運ばれたように、利潤があげられる貴重な商材の交易は昔から驚くほどの遠距離を越えました。そして中世ヨーロッパの奴隷貿易の場合は、商材の供給地と需要地の間に圧倒的な経済格差があり、それが交易をドライブしていた。経済のグローバル化は、程度問題こそあれ昔からそうだったことが改めて理解できました。

| Wikipediaの原文 |

念のために、上の試訳のもとになった Wikipedia の原文(2018年11月2日現在)を掲げておきます。[数字] は出典・参考文献への参照ですが、文献名は省略しました。

Slavery in medieval Europe

2. Slave trade

2.1 Italian merchants

2.2 Jewish merchants

2.3 Iberia

2.4 Vikings

2.5 Mongols

2.6 British Isles

2.7 Christians holding Muslim slaves

2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages

2. Slave trade

Demand from the Islamic world dominated the slave trade in medieval Europe.[13][14][15][16] For most of that time, however, sale of Christian slaves to non-Christians was banned.[citation needed] In the pactum Lotharii of 840 between Venice and the Carolingian Empire, Venice promised not to buy Christian slaves in the Empire, and not to sell Christian slaves to Muslims.[13][17][18] The Church prohibited the export of Christian slaves to non-Christian lands, for example in the Council of Koblenz in 922, the Council of London in 1102, and the Council of Armagh in 1171.[19]

As a result, most Christian slave merchants focused on moving slaves from non-Christian areas to Muslim Spain, North Africa, and the Middle East, and most non-Christian merchants, although not bound by the Church's rules, focused on Muslim markets as well.[13][14][15][16] Arabic silver dirhams, presumably exchanged for slaves, are plentiful in eastern Europe and Southern Sweden, indicating trade routes from Slavic to Muslim territory.[20]

2.1 Italian merchants

By the reign of Pope Zachary (741-752), Venice had established a thriving slave trade, buying in Italy, amongst other places, and selling to the Moors in Northern Africa (Zacharias himself reportedly forbade such traffic out of Rome).[21][22][23] When the sale of Christians to Muslims was banned (pactum Lotharii[17]), the Venetians began to sell Slavs and other Eastern European non-Christian slaves in greater numbers. Caravans of slaves traveled from Eastern Europe, through Alpine passes in Austria, to reach Venice. A record of tolls paid in Raffelstetten (903-906), near St. Florian on the Danube, describes such merchants. Some are Slavic themselves, from Bohemia and the Kievan Rus'. They had come from Kiev through Przemysl, Krakow, Prague, and Bohemia. The same record values female slaves at a tremissa (about 1.5 grams of gold or roughly 1/3 of a dinar) and male slaves, who were more numerous, at a saiga (which is much less).[13][24] Eunuchs were especially valuable, and "castration houses" arose in Venice, as well as other prominent slave markets, to meet this demand.[20][25]