No.123 - ローマ帝国の盛衰とインフラ [歴史]

No.112-113「ローマ人のコンクリート」の続きです。

古代ローマ人は社会のインフラストラクチャー(道路・街道、上水道・下水道、城壁、各種の公共建築物、など。以下、インフラ)を次々と建設したのですが、その建設にはコンクリート技術が重要な位置を占めていました。またその建設資金は、元老院階級(貴族)の富裕層の寄付が多々あったことも書きました。

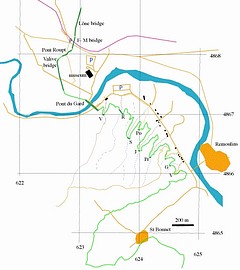

No.112 に写真を掲げたインフラの中に、「ポン・デュ・ガール」(世界遺産)がありました。これは南フランスの都市、ニームに水を供給するために敷設された「ニーム水道」の一部です。古代ローマ人の驚異的なインフラ建設技術を物語るものなので、写真と図を掲載しておきます。

そういったインフラと古代ローマの盛衰の関係を、本村凌二氏が書いていたので紹介したいと思います。本村氏は元東京大学教授(現・早稲田大学教授)で、古代ローマ史の専門家です。以前、No.24「ローマ人の物語(1)」と、No.26「ローマ人の物語(3)」で、本村氏の『多神教と一神教』(岩波新書)を引用したことがあります。

以下、少々長くなりますが、ローマの盛衰とインフラの関係についての記述を引用します。下線は原文にはありません。

ローマ帝国の滅亡

インフラはメンテナンスが何よりも重要(むしろ建設するよりも重要)であり、ローマ帝国もインフラの補修をこまめに続けた。しかし帝国後期になるとそれも滞り、帝国の凋落の一因になったというのが、引用部分のおおまかな主旨です。

引用の最後の下線の部分に、インフラと富裕層の関係が書かれています。富裕層は私財でインフラを建設するが、メンテナンスはしないし、ましてや老朽化したインフラを作り替えたりはしない。それらは国家の責任になる・・・・・・。そこにはある種の社会的な不整合があるわけです。「富裕層の私財で造られた」ローマ帝国のインフラが抱える本質的な問題点が指摘されています。

普通、歴史上のインフラの建設資金は、国家が出すか、あるいは人民の労役の提供という形の「税金」でまかなわれたものだと、我々は考えます。現代においてもインフラの建設は税金か、ないしは受益者負担が原則でしょう。

現代でも「メセナ」という言葉があるように、企業やオーナー企業のトップが文化活動に寄付をすることは、欧米各国を先頭に一般化しています。しかし寄付で社会インフラを造る、というのはあまり聞きません。メセナという言葉は、古代ローマの初代皇帝、アウグストゥスの腹心だったガイウス・マエケナスの名前からきています。彼は文化人の支援に非常に熱心だった。しかし古代ローマでは、文化の育成のみならずインフラ建設も私財だったわけです。

小さな政府と富裕層

なぜローマ帝国では富裕層が私財を出してインフラを造ったのか。それには、ローマ帝国が「小さな政府」だったことが背景にあります。

貴族は中央にいたときからの子分(=平民)を連れて属州に行くこともあれば、属州のエリートたちを子分として雇い入れることもあったようです。いずれにせよ国家が負担するのは派遣した貴族(役人)の分だけです。

古代ローマの軍事費が国家財政の7割というのは、現代国家と違って、医療や福祉などの社会保障費がなかったこともあるのでしょうが、ベースには「小さな政府」があるわけです。

国家による「差額を自分のものにすることの黙認」は当然でしょうね。10億セステルティウスを徴税し、10億セステルティウスを中央に納めたとしたら、貴族(役人)の財産は目減りする一方です。なぜなら、徴税請負人をはじめとする子分たち(属州統治の実務担当者)は、貴族が私的なお金で雇ったものだからです。

しかし貴族が「子分を雇う費用相当分の差額を自分のものにした」ということはありえないでしょう。人間というものはそのようには行動はしません。必ず、出費を差し引いた「余得」や「役得」が貴族の収入になる。属州といっても、現代の地中海沿岸諸国の一つの「国」の広さがあります。そういう「国」から得られる「余得や役得」は巨大なものだったと思います。

もちろん中には「度を過ぎた税金の取り立て」もあり、属州民が中央政府に訴えて裁判になったケースがあったと、本村教授の本にありました。

本村教授が(例として)あげている「差額の2億セステルティウス」というのは、現代の貨幣価値にすると200億円とか300億円とか、そういうオーダーの金額です。属州という「国」レベルの税金なので、そういう金額になります。2億セステルティウスが事実かどうかはともかく、そいういう規模の話だということに注意すべきしょう。

思い起こすのはカエサルです。有名な話ですが、カエサルは借金王でした。彼はローマで一番の資産家であったマルクス・リキニウス・クラッススから借金を続けます。本村教授によると、財務官に当選したときには(BC.65 カエサル35歳)、クラッススから2500万セステルティウスを借金し、当選祝いに25万人を集めた競技会(!)を開催し、借りたお金を全部使い切りました。2500万セステルティウスは、現在の貨幣価値にして30億円(!)です。

本村教授は「競技会」とマイルドに書いていますが、要するに剣闘士の試合(殺し合い)で、このとき集められた剣闘士は320組と言います。「ローマ人の物語」で塩野七生さんは次のように書いていました。()は引用注です。

カエサルの「太っ腹」には驚きますが、この件だけではなく、カエサルにお金を貸し続けたクラッススも相当な人です。クラッススの資産は国家予算の半分もあった(No.112「ローマ人のコンクリート(1)」参照)からこそでしょうが、それだけではなく、カエサルが地位を上り詰めることを見込んだことと、地位を上り詰めれば借金は返せることが分かっていたらからだと想像します。

事実、カエサルは亡くなったときには財産を残しています。それまでにカエサルは、属州(ヒスパニア)の総督を経験し、有名なガリア遠征の総指揮官を努めています。属州総督の余得は先述した通りだし、戦役では(勝てば)戦利品が得られる。クラッススの「見立て」は正しかったと言えるでしょう。

話がそれてしまいましたが、古代ローマの富裕層の話でした。カエサルは「財務官当選記念競技会」に数10億円(しかも借金)を使ったという認識を持つことで、当時のローマの富裕層の「富裕の規模」がイメージできると思います。「富裕層とインフラ建設」に話を戻すと、要するに古代ローマでは、

ということだと思います。小さな政府を背景とした、私財による公共投資。これは経済の成長期・繁栄期において、考えようによっては「最適な」システムです。

しかし経済成長が止まり、ないしはマイナス成長になると、このやり方は裏目に出てしまう。しかも、建て直す必要があるインフラがどんどん出てくると、非常に困ったことになる。インフラの老朽化が経済の停滞を招き、それが負のスパイラルとなって一挙に国家の凋落を招く可能性があるわけです。

本村教授は、ローマ帝国の後期になるとこの「負のスパイラル」がボディー・ブローのようにして利いてきて、国の体力を奪っていったことを指摘しているのだと考えます。

ローマの水使用量

インフラの例ですが、本村教授が「道路は、まだ地表を走っているのでいいのですが、上下水道、特に上水道の修理は大変です。」と指摘している「上水道」です。この上水道とテルマエ(公衆浴場)の関係を紹介しておきたいと思います。

計算すると、ローマ市民一人当たりの水使用量は、現代の横浜市民の3倍ということになります。これだけの大量の水を使った理由の一つがテルマエ(公衆浴場)でした。

日本人は温泉が大好きですが、温泉は地下から湧いてくるもので、いわば「自然の恵み」にあずかっているわけです。しかし、テルマエは温泉ではありません。超巨大銭湯であり、「都市型健康ランド」です。それを成り立たせるのに必須なのは、

であり、これらを負担する国家財政です。

テルマエの使用料はクァドランス銅貨1枚とありますが、ローマ帝政期における「クァドランス」は「セステルティウス」の16分の1です。トラヤヌス帝の時代のセステルティウスを現在の価値で2ユーロだとすると(前述のアルベルト・アンジェラ著「古代ローマ人の24時間」による)、テルマエの使用料は8分の1ユーロで、15円程度になります。まさに「タダ同然」です。

これら①~④の条件が、ローマ帝国の末期になるとなくなってきます。

さらにテルマエの衰退のもう一つの要因は、水の確保が難しくなったことだと、本村教授は言います。

No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」で、テルマエの維持のために、ローマ周辺の木材資源が枯渇してしまったという話を紹介しましたが、燃料となる木材の供給だけでなく水の供給も困難になってしまったというが、本村教授の指摘です。さらに、高度な建設技術で作られた水道は高度なメンテナンス技術が必要であり、その技術を維持し続けるためには、それなりの継続的な資金投入が必要だということも言えるでしょう。

インフラの重要性

インフラ(インフラストラクチャ)は、日本語で言うと「下部構造」です。言葉の定義からしても、インフラの上部構造として国が造られます。そういう発想のもとに世界史上で最初の国を作ったのがローマ人だった。ローマ人が「インフラの父」と言われるゆえんです。国力は経済力が第一ですが、インフラ国家における経済力は「インフラが維持され、正常に機能している前提」で発展するということになります。従って、その前提が無くなったとしたら、経済力は弱体化し、国力の凋落を招く。

ローマ市は(最盛期11本の)水道がある前提で、100万都市だった。その水道が機能不全に陥ると、ローマ市は凋落の道をたどる。もちろん水道がなくても人は生活していけるが、そのため疫病が蔓延したり、人口が数分の1に減少したとしたら、ローマ市の繁栄は消し飛んでしまう。これはあくまで想定ですが・・・・・・。

古代ローマ史のおもしろさは、一つの国の誕生から成長、繁栄、凋落、終焉までがワンセットとしてあり、文献資料もそれなりにあって研究されていることです。その歴史は、人間の生き方や人間集団の運営に関する示唆や教訓に満ちています。そこには現代にも通用しそうなものが一杯ある。

インフラに関していうと、No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」に書いたのは、「交通・輸送網」「上下水道」「エネルギー供給網」ですが、現代はそれに加えて「情報通信網」なども重要であり、さらに「社会福祉システム」などのソフト面のインフラも大変に重要です。はたしてそれらが「持続可能」なのかどうか。我々は考えてみるべきでしょう。

古代ローマ人は社会のインフラストラクチャー(道路・街道、上水道・下水道、城壁、各種の公共建築物、など。以下、インフラ)を次々と建設したのですが、その建設にはコンクリート技術が重要な位置を占めていました。またその建設資金は、元老院階級(貴族)の富裕層の寄付が多々あったことも書きました。

No.112 に写真を掲げたインフラの中に、「ポン・デュ・ガール」(世界遺産)がありました。これは南フランスの都市、ニームに水を供給するために敷設された「ニーム水道」の一部です。古代ローマ人の驚異的なインフラ建設技術を物語るものなので、写真と図を掲載しておきます。

| ||

|

ポン・デュ・ガール

(Wikipedia)

| ||

|

|

|

|

ポン・デュ・ガール付近に残る、ニーム水道の遺跡。

(http://www.avignon-et-provence.com/) |

||

|

|

|||||

|

左図は(A)、右図は(B)より引用。説明は(B)を参考にした。 (A) http://www.avignon-et-provence.com/ (B) http://www.romanaqueducts.info/ |

||||||

そういったインフラと古代ローマの盛衰の関係を、本村凌二氏が書いていたので紹介したいと思います。本村氏は元東京大学教授(現・早稲田大学教授)で、古代ローマ史の専門家です。以前、No.24「ローマ人の物語(1)」と、No.26「ローマ人の物語(3)」で、本村氏の『多神教と一神教』(岩波新書)を引用したことがあります。

以下、少々長くなりますが、ローマの盛衰とインフラの関係についての記述を引用します。下線は原文にはありません。

ローマ帝国の滅亡

|

インフラはメンテナンスが何よりも重要(むしろ建設するよりも重要)であり、ローマ帝国もインフラの補修をこまめに続けた。しかし帝国後期になるとそれも滞り、帝国の凋落の一因になったというのが、引用部分のおおまかな主旨です。

引用の最後の下線の部分に、インフラと富裕層の関係が書かれています。富裕層は私財でインフラを建設するが、メンテナンスはしないし、ましてや老朽化したインフラを作り替えたりはしない。それらは国家の責任になる・・・・・・。そこにはある種の社会的な不整合があるわけです。「富裕層の私財で造られた」ローマ帝国のインフラが抱える本質的な問題点が指摘されています。

普通、歴史上のインフラの建設資金は、国家が出すか、あるいは人民の労役の提供という形の「税金」でまかなわれたものだと、我々は考えます。現代においてもインフラの建設は税金か、ないしは受益者負担が原則でしょう。

現代でも「メセナ」という言葉があるように、企業やオーナー企業のトップが文化活動に寄付をすることは、欧米各国を先頭に一般化しています。しかし寄付で社会インフラを造る、というのはあまり聞きません。メセナという言葉は、古代ローマの初代皇帝、アウグストゥスの腹心だったガイウス・マエケナスの名前からきています。彼は文化人の支援に非常に熱心だった。しかし古代ローマでは、文化の育成のみならずインフラ建設も私財だったわけです。

小さな政府と富裕層

なぜローマ帝国では富裕層が私財を出してインフラを造ったのか。それには、ローマ帝国が「小さな政府」だったことが背景にあります。

|

貴族は中央にいたときからの子分(=平民)を連れて属州に行くこともあれば、属州のエリートたちを子分として雇い入れることもあったようです。いずれにせよ国家が負担するのは派遣した貴族(役人)の分だけです。

古代ローマの軍事費が国家財政の7割というのは、現代国家と違って、医療や福祉などの社会保障費がなかったこともあるのでしょうが、ベースには「小さな政府」があるわけです。

|

国家による「差額を自分のものにすることの黙認」は当然でしょうね。10億セステルティウスを徴税し、10億セステルティウスを中央に納めたとしたら、貴族(役人)の財産は目減りする一方です。なぜなら、徴税請負人をはじめとする子分たち(属州統治の実務担当者)は、貴族が私的なお金で雇ったものだからです。

しかし貴族が「子分を雇う費用相当分の差額を自分のものにした」ということはありえないでしょう。人間というものはそのようには行動はしません。必ず、出費を差し引いた「余得」や「役得」が貴族の収入になる。属州といっても、現代の地中海沿岸諸国の一つの「国」の広さがあります。そういう「国」から得られる「余得や役得」は巨大なものだったと思います。

もちろん中には「度を過ぎた税金の取り立て」もあり、属州民が中央政府に訴えて裁判になったケースがあったと、本村教授の本にありました。

本村教授が(例として)あげている「差額の2億セステルティウス」というのは、現代の貨幣価値にすると200億円とか300億円とか、そういうオーダーの金額です。属州という「国」レベルの税金なので、そういう金額になります。2億セステルティウスが事実かどうかはともかく、そいういう規模の話だということに注意すべきしょう。

思い起こすのはカエサルです。有名な話ですが、カエサルは借金王でした。彼はローマで一番の資産家であったマルクス・リキニウス・クラッススから借金を続けます。本村教授によると、財務官に当選したときには(BC.65 カエサル35歳)、クラッススから2500万セステルティウスを借金し、当選祝いに25万人を集めた競技会(!)を開催し、借りたお金を全部使い切りました。2500万セステルティウスは、現在の貨幣価値にして30億円(!)です。

本村教授は「競技会」とマイルドに書いていますが、要するに剣闘士の試合(殺し合い)で、このとき集められた剣闘士は320組と言います。「ローマ人の物語」で塩野七生さんは次のように書いていました。()は引用注です。

|

カエサルの「太っ腹」には驚きますが、この件だけではなく、カエサルにお金を貸し続けたクラッススも相当な人です。クラッススの資産は国家予算の半分もあった(No.112「ローマ人のコンクリート(1)」参照)からこそでしょうが、それだけではなく、カエサルが地位を上り詰めることを見込んだことと、地位を上り詰めれば借金は返せることが分かっていたらからだと想像します。

事実、カエサルは亡くなったときには財産を残しています。それまでにカエサルは、属州(ヒスパニア)の総督を経験し、有名なガリア遠征の総指揮官を努めています。属州総督の余得は先述した通りだし、戦役では(勝てば)戦利品が得られる。クラッススの「見立て」は正しかったと言えるでしょう。

| 古代ローマの貨幣価値についての余談です。カエサルの時代(前1世紀)、本村教授によると2500万セステルティウスが30億円なので、1セステルティウス青銅貨は、現代日本の120円という換算になります。一方、No.22「クラバートと奴隷(1)」で書いたのですが、アルベルト・アンジェラ著「古代ローマ人の24時間」(2010出版)では、トラヤヌス帝の時代(紀元2世紀初頭)の1セステルティウス青銅貨は、現在の貨幣価値で2ユーロと結論づけていました。 貨幣価値は時代で変わるし(カエサルとトラヤヌス帝では200年近い差がある)、現代の貨幣価値も数年でかなり変動します。また2000年前の貨幣価値を何を基準にして計測するかは、難しい問題があると思います。「現代の貨幣価値で」というのは、あくまで概算と考えた方が良いと思われます。 |

話がそれてしまいましたが、古代ローマの富裕層の話でした。カエサルは「財務官当選記念競技会」に数10億円(しかも借金)を使ったという認識を持つことで、当時のローマの富裕層の「富裕の規模」がイメージできると思います。「富裕層とインフラ建設」に話を戻すと、要するに古代ローマでは、

| ・ | 富裕層に富が集中していて(そういう社会の仕組みであり)、 | ||

| ・ | 富裕層による「富の再分配」があり、 | ||

| ・ | 再分配として、私財によるインフラ建設があり、 | ||

| ・ | それが国家レベルで大々的に行われていた |

ということだと思います。小さな政府を背景とした、私財による公共投資。これは経済の成長期・繁栄期において、考えようによっては「最適な」システムです。

しかし経済成長が止まり、ないしはマイナス成長になると、このやり方は裏目に出てしまう。しかも、建て直す必要があるインフラがどんどん出てくると、非常に困ったことになる。インフラの老朽化が経済の停滞を招き、それが負のスパイラルとなって一挙に国家の凋落を招く可能性があるわけです。

本村教授は、ローマ帝国の後期になるとこの「負のスパイラル」がボディー・ブローのようにして利いてきて、国の体力を奪っていったことを指摘しているのだと考えます。

ローマの水使用量

インフラの例ですが、本村教授が「道路は、まだ地表を走っているのでいいのですが、上下水道、特に上水道の修理は大変です。」と指摘している「上水道」です。この上水道とテルマエ(公衆浴場)の関係を紹介しておきたいと思います。

|

計算すると、ローマ市民一人当たりの水使用量は、現代の横浜市民の3倍ということになります。これだけの大量の水を使った理由の一つがテルマエ(公衆浴場)でした。

|

日本人は温泉が大好きですが、温泉は地下から湧いてくるもので、いわば「自然の恵み」にあずかっているわけです。しかし、テルマエは温泉ではありません。超巨大銭湯であり、「都市型健康ランド」です。それを成り立たせるのに必須なのは、

| ① | 浴場の建設とメンテナンス | ||

| ② | 水道 | ||

| ③ | 燃料(=木) | ||

| ④ | 浴場運営を行う労働者(古代ローマでは奴隷) |

であり、これらを負担する国家財政です。

テルマエの使用料はクァドランス銅貨1枚とありますが、ローマ帝政期における「クァドランス」は「セステルティウス」の16分の1です。トラヤヌス帝の時代のセステルティウスを現在の価値で2ユーロだとすると(前述のアルベルト・アンジェラ著「古代ローマ人の24時間」による)、テルマエの使用料は8分の1ユーロで、15円程度になります。まさに「タダ同然」です。

これら①~④の条件が、ローマ帝国の末期になるとなくなってきます。

|

さらにテルマエの衰退のもう一つの要因は、水の確保が難しくなったことだと、本村教授は言います。

|

No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」で、テルマエの維持のために、ローマ周辺の木材資源が枯渇してしまったという話を紹介しましたが、燃料となる木材の供給だけでなく水の供給も困難になってしまったというが、本村教授の指摘です。さらに、高度な建設技術で作られた水道は高度なメンテナンス技術が必要であり、その技術を維持し続けるためには、それなりの継続的な資金投入が必要だということも言えるでしょう。

インフラの重要性

インフラ(インフラストラクチャ)は、日本語で言うと「下部構造」です。言葉の定義からしても、インフラの上部構造として国が造られます。そういう発想のもとに世界史上で最初の国を作ったのがローマ人だった。ローマ人が「インフラの父」と言われるゆえんです。国力は経済力が第一ですが、インフラ国家における経済力は「インフラが維持され、正常に機能している前提」で発展するということになります。従って、その前提が無くなったとしたら、経済力は弱体化し、国力の凋落を招く。

ローマ市は(最盛期11本の)水道がある前提で、100万都市だった。その水道が機能不全に陥ると、ローマ市は凋落の道をたどる。もちろん水道がなくても人は生活していけるが、そのため疫病が蔓延したり、人口が数分の1に減少したとしたら、ローマ市の繁栄は消し飛んでしまう。これはあくまで想定ですが・・・・・・。

古代ローマ史のおもしろさは、一つの国の誕生から成長、繁栄、凋落、終焉までがワンセットとしてあり、文献資料もそれなりにあって研究されていることです。その歴史は、人間の生き方や人間集団の運営に関する示唆や教訓に満ちています。そこには現代にも通用しそうなものが一杯ある。

インフラに関していうと、No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」に書いたのは、「交通・輸送網」「上下水道」「エネルギー供給網」ですが、現代はそれに加えて「情報通信網」なども重要であり、さらに「社会福祉システム」などのソフト面のインフラも大変に重要です。はたしてそれらが「持続可能」なのかどうか。我々は考えてみるべきでしょう。

(続く)

2014-08-22 20:39

nice!(0)

トラックバック(0)