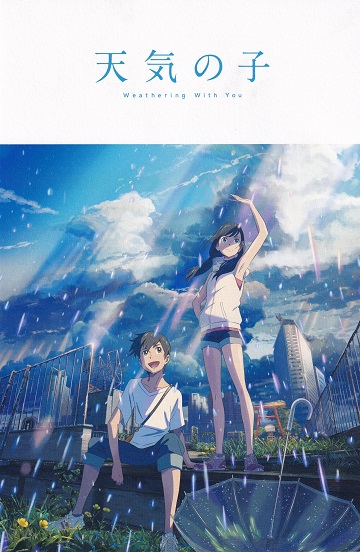

No.271 - 「天気の子」が描いた異常気象 [映画]

この「クラバートの樹」というブログは、少年が主人公の小説『クラバート』から始めました。それもあって、今までに少年・少女を主人公にした物語を何回かとりあげました。

『クラバート』(No.1, 2)

『千と千尋の神隠し』(No.2)

『小公女』(No.40)

『ベラスケスの十字の謎』(No.45)

『赤毛のアン』(No.77, 78)

の5つです。今回はその継続で、新海誠監督の『天気の子』(2019年7月19日公開)をとりあげます。

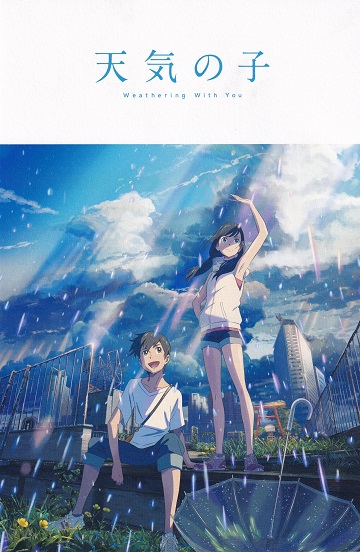

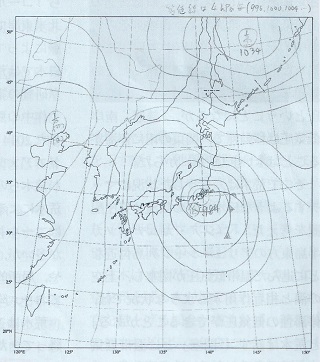

『天気の子』は、主人公の少年と少女(森嶋帆高と天野陽菜)が「運命に翻弄されながらも、自分たちの生き方を選択する物語」(=映画のキャッチコピー)ですが、今回は映画に描かれた "気象"(特に異常気象)を中心に考えてみたいと思います。

気象監修

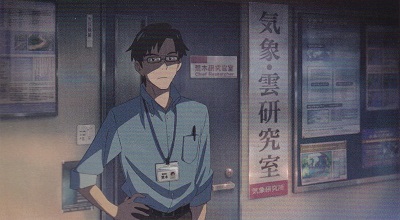

この映画で描かれた気象や自然現象については、気象庁気象研究所の研究官、荒木健太郎博士がアドバイザーとなって助言をしています。映画のエンドロールでも「気象監修:荒木健太郎」となっていました。

この荒木博士が監修した気象について、最近の「日経サイエンス」(2019年10月号)が特集記事を組んでいました。この記事の内容を中心に「天気の子が描いた異常気象」を紹介したいと思います。ちなみ荒木博士は映画の最初の方で「気象研究所の荒木研究員」として登場します。帆高が都市伝説(=100%晴れ女)の取材で出会う人物です。荒木博士は声の出演もされていました。

積乱雲

まず、この映画で大変重要な役割をもっているのが積乱雲です。もちろん積乱雲は異常気象ではありません。積乱雲は、映画の冒頭のところで出てきます。離島から東京に向かうフェリーの船内で、家出した高校1年生の森嶋帆高は船内放送を耳にします。『小説 天気の子』から以下に引用します。帆高の1人称で書かれています。なお以降の引用では段落を増やした(ないしは減らした)ところが一部あります。また下線は原文にはありません。

帆高が駆け上がったときの甲板の様子は「日経サイエンス」の解説記事から引用しましょう。

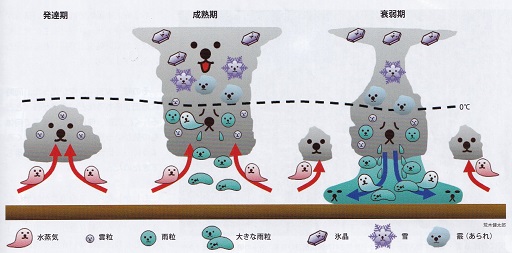

帆高の乗ったフェリーが遭遇したのは積乱雲でした。「日経サイエンス」では、積乱雲が発生してから衰退するまでの一生が絵で説明してありました。この図は気象監修をした荒木博士によるものです。

夏の強い日差しで地面が熱せられたり、暖かく湿った空気が流入するなど大気が不安定になった状態で、暖かい空気が上空に持ち上げられます。高度500m~1kmになると水蒸気が凝結して水滴(=雲粒)ができ、その雲粒が集まると「積雲」ができます。

積雲が発達していくと「雄大積雲」になります。雄大積雲は雲の頂点が坊主頭のように盛り上がるので「入道雲」とも呼ばれます。

積雲が発達すると、雲の上部が羽毛状になり、雷を伴って「積乱雲」になります。積乱雲がさらに発達すると高度10km~15kmにある「対流圏界面」に到達します。地上から対流圏界面までの「対流圏」では温度が上に行くほど下がるので暖かい雲は浮力を得ていますが、対流圏界面より上の「成層圏」では逆に温度が上に行くほど上がるので、積乱雲は浮力を失い、見えない壁に当たったように横へと広がります。これが「かなとこ雲」です。

積乱雲の内部では、雲粒がもとになって雨粒、氷晶、霰(あられ)、雹(ひょう)などの降水粒子ができます。それらが形成される過程で周囲の熱を奪って空気が冷やされ、下降気流が生まれて雨が降り始めます。

積乱雲内部では下降気流が支配的になり、雲は次第に衰弱してゆきます。雨を含む下降気流は、時に「ダウンバースト」や「マイクロバースト」と呼ばれる強い流れになり、地表にぶつかって突風をもたらします。

マイクロバースト

積乱雲の衰退期に発生する下降気流は、地面に衝突して四方に広がったときに災害をもたらすほど強くなることがあります。これがダウンバーストです。この突風は、風速 50m を越えることがあると言います。ダウンバーストは、特に航空機にとって深刻な問題です。着陸直前の航空機は失速速度に近い速さで飛んでいて、このときにダウンバーストに遭遇すると墜落事故に直結するからです。このため、気象用のレーダーでダウンバーストを検知する技術が発達してきました。

ダウンバーストが局所的に発生するのがマイクロバーストです。『天気の子』の冒頭では、フェリーの甲板に出た帆高がマイクロバーストに遭遇する場面が描かれています(以下の「日経サイエンス」からの引用は敬称略)。

『小説 天気の子』から引用したのは帆高と須賀圭介の出会いの場面です。この場面はマイクロバーストの直撃に逢った帆高を須賀さんが救うというシーンなのでした。『天気の子』は冒頭から気象現象と人との関わりが現れます。

かなとこ雲

成熟期の積乱雲は、雲の上が対流圏界面に到達すると横へと広がっていきます。これが「かなとこ雲」です。金属加工を行うときに使う金床に形が似た雲という意味です。

このかなとこ雲が『天気の子』に出てきます。次の画像は夏美が帆高に「積乱雲一つに湖くらいの水が含まれていて、未知の生態系があってもおかしくない」と話す場面に映し出されたものです。上の写真のかなとこ雲をみると、下層の方は雲がもくもくしていますが、上層は刷毛で掃いたようになめらかです。こういった特徴がアニメーションでもよくとらえられています。

さらに「かなとこ雲」は『天気の子』において大変に重要な役割をもっています。以下の『小説 天気の子』の引用は、陽菜に聞いた話として帆高が語る、小説の冒頭部分です。陽菜はもう何ヶ月も目を覚まさない母親の病室で、再び家族一緒に青空の下を歩けますようにと祈っていました。ある雨の日、陽菜は何かに導かれるように病院を抜けだし、そこだけ陽が差している廃ビルの屋上に行き、その場にあった鳥居を目を閉じて祈りながらくぐります。すると、ふいに空気が変わりました。

その「微細ななにか」は、映画では "魚" と表現されていました。そして「まるで草原のようなところ」が "彼岸" に比定されています。この引用部分のシーンは映画のポスターに採用されました。

8月の豪雨と降雪

ここからが異常気象の話です。『天気の子』に描かれた異常気象は何ヶ月も降り続く雨です。須賀さんの事務所での気象情報のシーンがあります。

さらに映画の後半では異常な大雨になり、都心の交通機関が麻痺し、8月だというのに気温が急激に下がって雪が舞い始める場面が登場します。次の引用は夏美の一人称の部分です。

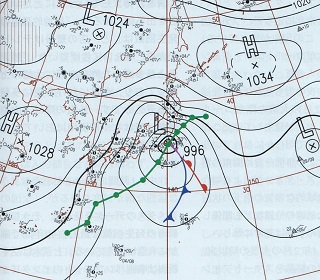

実際に、夏に東京で雨が雪に変わったことはありません。しかし冬なら関東地方が豪雨と豪雪に同時に見舞われたことがありました。

地球温暖化による異常気象

『天気の子』では、1時間に80mmを越すような豪雨が描かれていますが、アメダスのデータを調べると、そうした豪雨の発生頻度は過去40年間で有意に増えているそうです(荒木博士による)。

そしてIPCC(国連の気象変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化による気象変動はもう起きていて、異常気象はその現れだと警告しています。しかし、温暖化が気象にどれほどの影響を及ぼし、どのように異常気象をもららすのかは、よく分かっていなかったのが実状でした。現在、その状況が変わりつつあり、温暖化が気象変動に及ぼす影響度合いが解明されつつあります。

日経サイエンスには新海監督と荒木博士の対談も掲載されていますが、その中にも次のようなくだりがあります。

荒木博士は「新海さんが今まさに感じられている "気象が極端になっている" というのは、まさにその通り」と述べ、その例として西日本の豪雨や猛暑をあげています。『天気の子』に地球温暖化という言葉は全く出てきませんが、この映画の隠れた背景が地球温暖化なのです。温暖化が極端な気象(熱波、豪雨、台風の巨大化・・・)を招き、映画ではその「極端」を数ヶ月も降り続く雨や夏の東京での降雪で表現した。そういうことだと思います。

『天気の子』のテーマ

以下は「日経サイエンス」の記事から少々離れて『天気の子』の感想をいくつかの視点で書きます。

帆高が映画の中で「ただの空模様に、こんなにも気持ちは動く。人の心は空とつながっている」と語っているように、天気は人々の感情と深い関わりをもっています。また、単に感情だけでなく、我々は毎日気象情報をみて行動を決めています。もちろん個人の行動だけでなく、天気は農業やビジネスの多くを左右します。災害レベルの天候となると人の命にかかわる。この社会と深い関わりを持っているのが天気です。

映画の題名になった『天気の子』とは、第1義的には、祈ることで空を晴れにできる能力をもった少女 = 陽菜を意味するのでしょう。それと同時に「天気の子=人類」をも示しています。この映画は "天気" をテーマの中心に据えた、まれな映画だと言えるでしょう。

さらに、この映画で描かれるのは、延々と降り続く雨、豪雨、真夏の東京での降雪といった異常気象です。もう少し一般化して言うと「極端になった世界」「何かが狂ってしまった世界」「調和が戻せそうにない世界」が描かれています。

この映画に「地球温暖化」という言葉はいっさい出てきませんが、「日経サイエンス」の記事にあるように、現在の世界で起こっている異常気象の原因が地球温暖化であることを新海監督は認識しているし、気象監修の荒木博士もそう解説しています。この映画は、

と言えるでしょう。その一方で、この映画には異常気象と対比するかたちで、青空、雲、雲間から差す太陽の光などの美しい描写がふんだんに出てきます。実写ではできない、アニメーション(絵)だからこその表現です。

映画体験が人に与えるインパクトは大きいものがあります。異常気象と美しい自然の両方を対比的に体験することで、この映画は見た人に強い印象を残すものになりました。

「小説 天気の子」のほとんどが帆高の1人称で書かれているように、物語の主人公は森嶋帆高です。そしてこの映画は「帆高と社会の対立」がストーリの軸となっています。そもそも発端からして帆高の家出から始まっています。警官から職務質問をうけ、追跡され、逃走するのも、帆高と社会との対立の象徴です。

その社会の良識や常識を代表しているのが、帆高を雇う須賀さんです。須賀さんは一見 "悪ぶって" 見えますが、実の子と再び一緒に暮らせる日を熱望している常識人です。映画の後半では帆高が須賀さんに銃を向ける場面もあります。

その2人の中に登場するのが天野陽菜です。病気の母親の回復を強く祈った陽菜は、天とつながり、晴れ間を作り出せる能力をもった。「一時的・部分的にせよ、異常気象を解消する力」を彼女は得たわけです。陽菜は多数の人々の幸福を実現する少女であり、それは陽菜個人の犠牲の上に成り立っています。

帆高はそういう陽菜を、最終的に普通の少女に連れ戻します。その時の帆高の「天気なんて ── 狂ったままでいいんんだ!」という "開き直り" のような叫びは、多数の人々の幸福(=社会)と対立します。いいか悪いかは別にして、それが帆高の選択でした。

監督の新海さんは、「君の名は。」が大ヒットしたあと、さまざまな意見や批判をもらった、それらもふまえて『天気の子』を企画する時に決心したことがあると語っています。

「映画は教科書ではない」。それを象徴するような帆高の行動ですが、それをどう受け止めるかは観客にゆだねられていると言えるでしょう。

この映画には、余韻というか、これからの主人公を暗示するような表現が盛り込まれています。まず帆高についてですが、エピローグの帆高について「日経サイエンス」は次のように書いています。

また陽菜について言うと、エピローグで帆高と再会するとき彼女は両手を組んで何かを祈っています。そのあたりを『小説 天気の子』から引用してみます。

映画を見ると、エピローグで陽菜が祈っている姿は「晴れ間を作るときに祈った姿」とそっくりでした。彼女が何を祈っていたかについての説明はなく、解釈は映画を見る人にまかされています。しかし自然な解釈は、陽菜が水没した東京の街を前にして "再び世界が調和をとりもどしますように" と祈っていた、というものでしょう。もちろん陽菜にかつてのような天候を変える力はありません。しかし一人の少女として祈る。そういうことだと思います。

さらに暗示的なのは、この映画の英語題名「Weathering With You」です。weather は普通「天気・天候」という名詞ですが、ここでは動詞として使ってあります。動詞の weather は「風雨にさらす」という意味ですが、「(困難なことを)乗り越える」という意味もあって、英語題名はまさにその意味です。

「Weathering With You」の you を陽菜(あるいは帆高)のことだとしたら「2人で困難を乗り越えよう」という意味になるし、you が人々一般を示すのなら(=総称の you )「皆で困難を乗り越えよう」と解釈できます。

この映画は、日本語と英語の題名を合わせて「我々はすべて天気の子であり、皆で困難を乗り越えていこう」と言っているように思えます。これが映画の最大の暗示でしょう。

スウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさんがスウェーデン議会の前で「気候のための学校ストライキ」を始めたのは15歳の時です(2018年8月)。つまり彼女は帆高や陽菜と同世代であり、偶然ですが "学校ストライキ" は『天気の子』の制作時期と重なりました。グレタさんの行動を肯定するにせよ否定するにせよ、彼女が強調しているように、地球温暖化の影響を最も強く受けるのは現在の少年・少女の世代です。

『天気の子』は、地球温暖化による異常気象のもとで生きる少年・少女を描いています。この映画によって天気や気候、さらには地球環境により関心をもつ人が増えれば、新海監督の意図(の一つ)が達成されたことになると思いました。

ホンダのカブと本田翼

ここからは映画のテーマや異常気象とは全く関係がない蛇足で、『天気の子』のキャスティングのことです。

『天気の子』のキャスティングで興味深かったのは、本田翼さんが夏美の声を担当したことでした。この映画の声の担当は、オーディションで選ばれた主人公の2人(帆高:醍醐虎汰朗、陽菜:森七菜)は別として、小栗旬(須賀圭介)、倍賞千恵子(冨美)、平泉成(安井刑事)など、重要人物にベテラン(ないしは演技派)俳優が配されています。

しかし夏美を担当した本田翼さんは(失礼ながら)演技力のある女優とは見なされていないと思います。どちらかと言うと "アイドル" に近い(と思っていました)。その彼女が演じた夏美は、映画のテーマとプロットの展開に直結している大変に重要な役です。本田翼さんで大丈夫なのか。

と思って実際に映画を見ると、そんな "心配" はまったく不要なことがよく分かりました。本田翼さんは全く違和感なく夏美役を演じていた。俳優を(ないしは人を)見かけとか、イメージとか、思いこみで判断するのは良くないことが改めて分かりました。その前提で、さらによくよく考えてみると、「本田翼」と「夏美」は次のようにつながっているのですね。

④は、かつて本田翼さん自身がそう語っていました。父がつけてくれたこの名前が大好きだと ・・・・・・。確か、名前の縁でホンダのCMに出ることが決まったときの会見映像だったと記憶しています。

① ② ③ ④ の4つが揃っているのは偶然ではないでしょう。本田翼 → 夏美 → ホンダのカブ → ウィング・マーク → 本田翼 ときれいにつながっている。そいういう風に仕組まれているようです。本田翼さんを夏美役にキャスティングしたのは単なる話題づくりではないと思いました。

『クラバート』(No.1, 2)

『千と千尋の神隠し』(No.2)

『小公女』(No.40)

『ベラスケスの十字の謎』(No.45)

『赤毛のアン』(No.77, 78)

の5つです。今回はその継続で、新海誠監督の『天気の子』(2019年7月19日公開)をとりあげます。

『天気の子』は、主人公の少年と少女(森嶋帆高と天野陽菜)が「運命に翻弄されながらも、自分たちの生き方を選択する物語」(=映画のキャッチコピー)ですが、今回は映画に描かれた "気象"(特に異常気象)を中心に考えてみたいと思います。

気象監修

この映画で描かれた気象や自然現象については、気象庁気象研究所の研究官、荒木健太郎博士がアドバイザーとなって助言をしています。映画のエンドロールでも「気象監修:荒木健太郎」となっていました。

この荒木博士が監修した気象について、最近の「日経サイエンス」(2019年10月号)が特集記事を組んでいました。この記事の内容を中心に「天気の子が描いた異常気象」を紹介したいと思います。ちなみ荒木博士は映画の最初の方で「気象研究所の荒木研究員」として登場します。帆高が都市伝説(=100%晴れ女)の取材で出会う人物です。荒木博士は声の出演もされていました。

|

新海誠監督と荒木健太郎博士(気象庁 気象研究所 研究官) |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

|

「天気の子」の最初の方に出てくる、気象研究所 気象・雲研究室の荒木研究員。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

積乱雲

まず、この映画で大変重要な役割をもっているのが積乱雲です。もちろん積乱雲は異常気象ではありません。積乱雲は、映画の冒頭のところで出てきます。離島から東京に向かうフェリーの船内で、家出した高校1年生の森嶋帆高は船内放送を耳にします。『小説 天気の子』から以下に引用します。帆高の1人称で書かれています。なお以降の引用では段落を増やした(ないしは減らした)ところが一部あります。また下線は原文にはありません。

|

帆高が駆け上がったときの甲板の様子は「日経サイエンス」の解説記事から引用しましょう。

|

帆高の乗ったフェリーが遭遇したのは積乱雲でした。「日経サイエンス」では、積乱雲が発生してから衰退するまでの一生が絵で説明してありました。この図は気象監修をした荒木博士によるものです。

|

積乱雲の一生 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

| 発達期 |

夏の強い日差しで地面が熱せられたり、暖かく湿った空気が流入するなど大気が不安定になった状態で、暖かい空気が上空に持ち上げられます。高度500m~1kmになると水蒸気が凝結して水滴(=雲粒)ができ、その雲粒が集まると「積雲」ができます。

積雲が発達していくと「雄大積雲」になります。雄大積雲は雲の頂点が坊主頭のように盛り上がるので「入道雲」とも呼ばれます。

| 成熟期 |

積雲が発達すると、雲の上部が羽毛状になり、雷を伴って「積乱雲」になります。積乱雲がさらに発達すると高度10km~15kmにある「対流圏界面」に到達します。地上から対流圏界面までの「対流圏」では温度が上に行くほど下がるので暖かい雲は浮力を得ていますが、対流圏界面より上の「成層圏」では逆に温度が上に行くほど上がるので、積乱雲は浮力を失い、見えない壁に当たったように横へと広がります。これが「かなとこ雲」です。

積乱雲の内部では、雲粒がもとになって雨粒、氷晶、霰(あられ)、雹(ひょう)などの降水粒子ができます。それらが形成される過程で周囲の熱を奪って空気が冷やされ、下降気流が生まれて雨が降り始めます。

| 衰弱期 |

積乱雲内部では下降気流が支配的になり、雲は次第に衰弱してゆきます。雨を含む下降気流は、時に「ダウンバースト」や「マイクロバースト」と呼ばれる強い流れになり、地表にぶつかって突風をもたらします。

マイクロバースト

|

ダウンバーストが局所的に発生するのがマイクロバーストです。『天気の子』の冒頭では、フェリーの甲板に出た帆高がマイクロバーストに遭遇する場面が描かれています(以下の「日経サイエンス」からの引用は敬称略)。

|

|

『小説 天気の子』から引用したのは帆高と須賀圭介の出会いの場面です。この場面はマイクロバーストの直撃に逢った帆高を須賀さんが救うというシーンなのでした。『天気の子』は冒頭から気象現象と人との関わりが現れます。

かなとこ雲

成熟期の積乱雲は、雲の上が対流圏界面に到達すると横へと広がっていきます。これが「かなとこ雲」です。金属加工を行うときに使う金床に形が似た雲という意味です。

|

積乱雲が発達してできた "かなとこ雲"(荒木健太郎博士撮影)。積乱雲は対流圏界面に達すると横に広がる。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

|

|

「天気の子」の "かなとこ雲" |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

さらに「かなとこ雲」は『天気の子』において大変に重要な役割をもっています。以下の『小説 天気の子』の引用は、陽菜に聞いた話として帆高が語る、小説の冒頭部分です。陽菜はもう何ヶ月も目を覚まさない母親の病室で、再び家族一緒に青空の下を歩けますようにと祈っていました。ある雨の日、陽菜は何かに導かれるように病院を抜けだし、そこだけ陽が差している廃ビルの屋上に行き、その場にあった鳥居を目を閉じて祈りながらくぐります。すると、ふいに空気が変わりました。

|

その「微細ななにか」は、映画では "魚" と表現されていました。そして「まるで草原のようなところ」が "彼岸" に比定されています。この引用部分のシーンは映画のポスターに採用されました。

|

「天気の子」ポスターの "かなとこ雲" |

かなとこ雲の頂上に緑の草原のようなところが見える。魚らしきものが群れ、龍のようなものが周りを泳いでいる。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

8月の豪雨と降雪

ここからが異常気象の話です。『天気の子』に描かれた異常気象は何ヶ月も降り続く雨です。須賀さんの事務所での気象情報のシーンがあります。

|

さらに映画の後半では異常な大雨になり、都心の交通機関が麻痺し、8月だというのに気温が急激に下がって雪が舞い始める場面が登場します。次の引用は夏美の一人称の部分です。

|

|

「天気の子」で8月の都心に雪が舞うシーン。渋谷のスクランブル交差点の北西方向(センター街の方向)の光景である。電光掲示板にその時の天気図が映し出されている。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

実際に、夏に東京で雨が雪に変わったことはありません。しかし冬なら関東地方が豪雨と豪雪に同時に見舞われたことがありました。

|

|

2014年2月15日9時の天気図。緑の折れ線は南岸低気圧が進んだ経路を表す。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

|

|

2014年2月15日の天気図を参考に荒木博士が映画用に創作した天気図。アリューシャン列島付近にできることがある「閉塞性の温帯低気圧」が関東の南部にできて居座り、オホーツク海にある高気圧から寒気が流れ込むという想定。「天気の子」で雪が舞うシーン(上に引用)で電光掲示板に表示されたのがこの天気図である。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

地球温暖化による異常気象

『天気の子』では、1時間に80mmを越すような豪雨が描かれていますが、アメダスのデータを調べると、そうした豪雨の発生頻度は過去40年間で有意に増えているそうです(荒木博士による)。

そしてIPCC(国連の気象変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化による気象変動はもう起きていて、異常気象はその現れだと警告しています。しかし、温暖化が気象にどれほどの影響を及ぼし、どのように異常気象をもららすのかは、よく分かっていなかったのが実状でした。現在、その状況が変わりつつあり、温暖化が気象変動に及ぼす影響度合いが解明されつつあります。

|

日経サイエンスには新海監督と荒木博士の対談も掲載されていますが、その中にも次のようなくだりがあります。

|

荒木博士は「新海さんが今まさに感じられている "気象が極端になっている" というのは、まさにその通り」と述べ、その例として西日本の豪雨や猛暑をあげています。『天気の子』に地球温暖化という言葉は全く出てきませんが、この映画の隠れた背景が地球温暖化なのです。温暖化が極端な気象(熱波、豪雨、台風の巨大化・・・)を招き、映画ではその「極端」を数ヶ月も降り続く雨や夏の東京での降雪で表現した。そういうことだと思います。

『天気の子』のテーマ

以下は「日経サイエンス」の記事から少々離れて『天気の子』の感想をいくつかの視点で書きます。

| 天気 |

帆高が映画の中で「ただの空模様に、こんなにも気持ちは動く。人の心は空とつながっている」と語っているように、天気は人々の感情と深い関わりをもっています。また、単に感情だけでなく、我々は毎日気象情報をみて行動を決めています。もちろん個人の行動だけでなく、天気は農業やビジネスの多くを左右します。災害レベルの天候となると人の命にかかわる。この社会と深い関わりを持っているのが天気です。

映画の題名になった『天気の子』とは、第1義的には、祈ることで空を晴れにできる能力をもった少女 = 陽菜を意味するのでしょう。それと同時に「天気の子=人類」をも示しています。この映画は "天気" をテーマの中心に据えた、まれな映画だと言えるでしょう。

| 異常気象 |

さらに、この映画で描かれるのは、延々と降り続く雨、豪雨、真夏の東京での降雪といった異常気象です。もう少し一般化して言うと「極端になった世界」「何かが狂ってしまった世界」「調和が戻せそうにない世界」が描かれています。

この映画に「地球温暖化」という言葉はいっさい出てきませんが、「日経サイエンス」の記事にあるように、現在の世界で起こっている異常気象の原因が地球温暖化であることを新海監督は認識しているし、気象監修の荒木博士もそう解説しています。この映画は、

地球温暖化が招く異常気象の一つの帰結をリアルに描き出した

と言えるでしょう。その一方で、この映画には異常気象と対比するかたちで、青空、雲、雲間から差す太陽の光などの美しい描写がふんだんに出てきます。実写ではできない、アニメーション(絵)だからこその表現です。

映画体験が人に与えるインパクトは大きいものがあります。異常気象と美しい自然の両方を対比的に体験することで、この映画は見た人に強い印象を残すものになりました。

| 主人公 |

「小説 天気の子」のほとんどが帆高の1人称で書かれているように、物語の主人公は森嶋帆高です。そしてこの映画は「帆高と社会の対立」がストーリの軸となっています。そもそも発端からして帆高の家出から始まっています。警官から職務質問をうけ、追跡され、逃走するのも、帆高と社会との対立の象徴です。

その社会の良識や常識を代表しているのが、帆高を雇う須賀さんです。須賀さんは一見 "悪ぶって" 見えますが、実の子と再び一緒に暮らせる日を熱望している常識人です。映画の後半では帆高が須賀さんに銃を向ける場面もあります。

その2人の中に登場するのが天野陽菜です。病気の母親の回復を強く祈った陽菜は、天とつながり、晴れ間を作り出せる能力をもった。「一時的・部分的にせよ、異常気象を解消する力」を彼女は得たわけです。陽菜は多数の人々の幸福を実現する少女であり、それは陽菜個人の犠牲の上に成り立っています。

帆高はそういう陽菜を、最終的に普通の少女に連れ戻します。その時の帆高の「天気なんて ── 狂ったままでいいんんだ!」という "開き直り" のような叫びは、多数の人々の幸福(=社会)と対立します。いいか悪いかは別にして、それが帆高の選択でした。

監督の新海さんは、「君の名は。」が大ヒットしたあと、さまざまな意見や批判をもらった、それらもふまえて『天気の子』を企画する時に決心したことがあると語っています。

|

「映画は教科書ではない」。それを象徴するような帆高の行動ですが、それをどう受け止めるかは観客にゆだねられていると言えるでしょう。

| 暗示 |

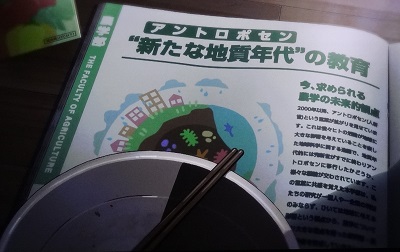

この映画には、余韻というか、これからの主人公を暗示するような表現が盛り込まれています。まず帆高についてですが、エピローグの帆高について「日経サイエンス」は次のように書いています。

|

|

高校を卒業した帆高は東京の大学に進学する。スマホでバイト先を探しながら大学の紹介資料を開いているが、選んだ学部は農学部のようであり、開いているページは「アントロポセンについての教育」を紹介したページ。 |

また陽菜について言うと、エピローグで帆高と再会するとき彼女は両手を組んで何かを祈っています。そのあたりを『小説 天気の子』から引用してみます。

|

映画を見ると、エピローグで陽菜が祈っている姿は「晴れ間を作るときに祈った姿」とそっくりでした。彼女が何を祈っていたかについての説明はなく、解釈は映画を見る人にまかされています。しかし自然な解釈は、陽菜が水没した東京の街を前にして "再び世界が調和をとりもどしますように" と祈っていた、というものでしょう。もちろん陽菜にかつてのような天候を変える力はありません。しかし一人の少女として祈る。そういうことだと思います。

さらに暗示的なのは、この映画の英語題名「Weathering With You」です。weather は普通「天気・天候」という名詞ですが、ここでは動詞として使ってあります。動詞の weather は「風雨にさらす」という意味ですが、「(困難なことを)乗り越える」という意味もあって、英語題名はまさにその意味です。

「Weathering With You」の you を陽菜(あるいは帆高)のことだとしたら「2人で困難を乗り越えよう」という意味になるし、you が人々一般を示すのなら(=総称の you )「皆で困難を乗り越えよう」と解釈できます。

この映画は、日本語と英語の題名を合わせて「我々はすべて天気の子であり、皆で困難を乗り越えていこう」と言っているように思えます。これが映画の最大の暗示でしょう。

スウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさんがスウェーデン議会の前で「気候のための学校ストライキ」を始めたのは15歳の時です(2018年8月)。つまり彼女は帆高や陽菜と同世代であり、偶然ですが "学校ストライキ" は『天気の子』の制作時期と重なりました。グレタさんの行動を肯定するにせよ否定するにせよ、彼女が強調しているように、地球温暖化の影響を最も強く受けるのは現在の少年・少女の世代です。

『天気の子』は、地球温暖化による異常気象のもとで生きる少年・少女を描いています。この映画によって天気や気候、さらには地球環境により関心をもつ人が増えれば、新海監督の意図(の一つ)が達成されたことになると思いました。

ホンダのカブと本田翼

ここからは映画のテーマや異常気象とは全く関係がない蛇足で、『天気の子』のキャスティングのことです。

『天気の子』のキャスティングで興味深かったのは、本田翼さんが夏美の声を担当したことでした。この映画の声の担当は、オーディションで選ばれた主人公の2人(帆高:醍醐虎汰朗、陽菜:森七菜)は別として、小栗旬(須賀圭介)、倍賞千恵子(冨美)、平泉成(安井刑事)など、重要人物にベテラン(ないしは演技派)俳優が配されています。

しかし夏美を担当した本田翼さんは(失礼ながら)演技力のある女優とは見なされていないと思います。どちらかと言うと "アイドル" に近い(と思っていました)。その彼女が演じた夏美は、映画のテーマとプロットの展開に直結している大変に重要な役です。本田翼さんで大丈夫なのか。

と思って実際に映画を見ると、そんな "心配" はまったく不要なことがよく分かりました。本田翼さんは全く違和感なく夏美役を演じていた。俳優を(ないしは人を)見かけとか、イメージとか、思いこみで判断するのは良くないことが改めて分かりました。その前提で、さらによくよく考えてみると、「本田翼」と「夏美」は次のようにつながっているのですね。

| 本田翼が夏美を演じた | |

| 夏美の愛車はピンク色のホンダのカブ | |

| カブを含むホンダの2輪車の統一マークは、ウィング・マーク | |

| 本田翼は本名で、ウィング・マークにちなんで父親が命名した。 |

④は、かつて本田翼さん自身がそう語っていました。父がつけてくれたこの名前が大好きだと ・・・・・・。確か、名前の縁でホンダのCMに出ることが決まったときの会見映像だったと記憶しています。

① ② ③ ④ の4つが揃っているのは偶然ではないでしょう。本田翼 → 夏美 → ホンダのカブ → ウィング・マーク → 本田翼 ときれいにつながっている。そいういう風に仕組まれているようです。本田翼さんを夏美役にキャスティングしたのは単なる話題づくりではないと思いました。

2019-11-01 15:57

nice!(0)

No.164 - 黄金のアデーレ [映画]

No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたことから始めます。20世紀のヨーロッパ史に関係した話です。

1933年、ドイツではナチスが政権をとり、そのナチスは5年後の1938年にオーストリアを併合しました。この一連の経緯のなかで、多くのユダヤ人や文化人、学者、社会主義者・自由主義者が海外、特にアメリカに亡命しました。そしてロサンジェルスには、ドイツ・オーストリアから亡命してきた音楽家、およびその関係者の "コミュニティー" ができました。No.9 で書いた人名で言うと、

・コルンゴルト(1897-1957)作曲家

・シェーンベルク(1874-1951)作曲家

・ワルター(1876-1962)指揮者

・クレンペラー(1885-1973)指揮者

などです。コルンゴルトが自作のヴァイオリン協奏曲を献呈したアルマ=マーラー・ヴェルフェル(かつての、グスタフ・マーラー夫人)もロサンジェルスに住んでいたわけです。この地でコルンゴルトは数々の映画音楽を作曲し、それが現代のハリウッド映画の音楽の源流になったというのが No.9 の主旨でした。

この、ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画を最近みたので、今回はその映画の話を書こうと思います。『黄金のアデーレ』(2015。イギリス・アメリカ)です。

黄金のアデーレ

この映画は実話であることがポイントです。そのあらすじは以下のようです。

1998年の話です。ウィーン出身でロサンジェルスに住むマリア・アルトマン(当時82歳。演じるのはヘレン・ミレン)は、同じくロサンジェルスに住んでいた姉・ルイーゼの死を契機に、ある決意を固めました。姉の遺志を継ぎ、ナチスに略奪された絵を取り戻すという決意です。

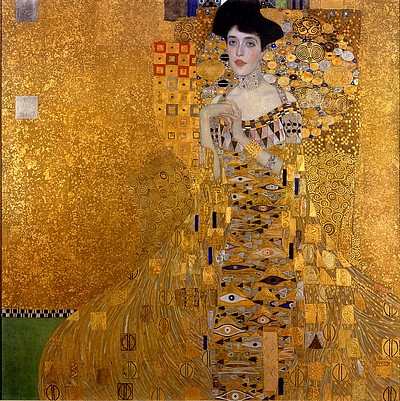

その絵は、クリムトがマリアの伯母(母の姉)を描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』です。この絵はウィーンのブロッホ=バウアー家からナチスが略奪し、紆余曲折の結果、1998年当時はウィーンの国立・ベルヴェデーレ美術館に飾られていました。この絵の正当な持ち主はマリア・アルトマンとその兄弟姉妹だったのです。

マリアは友人の息子の弁護士、ランディ・シェーンベルク(俳優はライアン・レイノルズ)にこの件を依頼します。ランディは乗り気ではありませんでしたが、絵の時価が1億ドルと聞いて、やってみようという気になります。入社したばかりの法律事務所の了解もとりつけ、仕事として取り組むことになりました。

ランディとマリアは、オーストリア政府の「美術品返還審問会」に訴えるべく、ウィーンに行って調査を開始します。ベルヴェデーレ美術館が所有権の根拠としているのは、アデーレ・ブロッホ=バウアーが「自分の肖像画をベルヴェデーレに寄贈したい」との遺言を残していることでした。しかしランディは調査の結果、絵の本来の所有権は絵を発注してお金を支払ったアデーレの夫、フェルディナンド・ブロッホ=バウアーにあったこと、そして子供のいなかったフェルディナンドは遺言で「絵を弟・グスタフの子供たちへ遺贈する」と書いていた証拠を見い出したのです。ややこしいのですが、マリアの母親のテレーゼはグスタフと結婚し、その子供の一人がマリアです。つまり、マリアはアデーレの姪であると同時にフェルディナンドの姪でもあり、その時点で生きていた唯一の正当な絵の所有者だったのです。

この証拠をもとにランディとマリアは審問会に返還を要求しますが、結果は却下でした。『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は "オーストリアのモナリザ" とも言える絵画であり、オーストリア政府としてもおいそれと返すわけにはいかないのです。マリアはオーストリアの文化大臣から、不満なら裁判に訴えてくださいと言われました。オーストリアの法律では、裁判を起こすには争点となる絵の時価に見合う莫大な預託金(200万ドル)が必要です。つまり裁判を起こすのは実質的に不可能です。ランディとマリアはアメリカに帰国しました。

しかしランディはあきらめたわけではありませんでした。法律事務所の上司から手を引くように指示されても、法律事務所を退職してまで、この件に取り組みます。そして法律を丹念に調べ、アメリカの裁判所にオーストリア政府を訴えることが可能であることを見つけます。もう手を引きたいというマリアを説得し、ランディはアメリカでの裁判を戦います。そして最高裁までいったとき、オーストリア政府はウィーンでの裁判官による仲裁委員会での示談を提案したのでした。ランディはこの提案に乗り、ウィーンに乗り込みます。もうウィーンに行くのは嫌と言っていたマリアもランディを追ってウィーンに行きました。そして・・・・・・。

物語は、仲裁委員会でのランディの感動的な演説と、そして下されたマリアへの返還の決定(2006)で終わります。

映画では以上のあらすじに交差して、過去のウィーンでのマリアとブロッホ=バウアー家の人々の生活が挿入されます。幼いマリアと伯母のアデーレの交流、マリアの結婚、ナチスのオーストリア併合、マリアが夫とともに病身の父母を置いてウィーンを脱出したことなどです。ウィーン脱出の場面では、同じオーストリアを舞台にした「サウンド・オブ・ミュージック」のラスト・シーンを思い出しました。

この映画の一番の軸は、マリア・アルトマンの強い思いです。自分たち一族の悲痛な経験と、ホロコーストを含むユダヤ人たちの悲惨な体験を風化させてはならない、そのために絵を取り戻す、という強い思いです。

しかしそれはマリアの苦悩でもある。マリアは父母と引き裂かれ、愛するウィーンから追い出された人間です。当然、恨みもあるし、二度とウィーンに行きたくない、思いだしたくないという気持ちがある。それでも彼女は行動に出た。

さらにマリアがとった行動は、本来ならオーストリアにあるべきクリムトの名画『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』をアメリカに奪い取ることになる(実際、そうなった)わけです。このあたりのマリアの心情を、大女優、ヘレン・ミレンがうまく演じています。全体として、久しぶりの優れた映画だと思いました。以下はこの映画で感想というか、特に印象に残った3点です。

歴史と向かい合う

『黄金のアデーレ』で一番印象的だったのは、1938年のナチス・ドイツのオーストリア併合のときのウィーン市民の熱烈歓迎ぶりでした。ウィーンに進駐してきたナチスの軍隊を市民が迎える場面です。もちろん、ウィーンのユダヤ人たちは強い不安や恐怖を覚えるのですが、一般市民はナチスを熱狂的に歓迎します(ヒトラーはオーストリア出身)。さらに、ナチスの「ユダヤ人狩り」にウィーン市民が積極的に協力したことも、映画では描かれていました。このあたりは、書物で読んだり昔のニュース映画を見たりするより映画のインパクトが大きいと、改めて思いました。

マリアのウィーン時代の回想の場面では、ウィーンでのロケが多用されています。ナチスのウィーン進駐の場面も多数のウィーン市民が協力したとのことです。現代のオーストリア政府やウィーン市民にとって、ナチスのオーストリア併合は(世代を越えた)大変なトラウマのはずですが、この映画の監督によるとウィーン市民は非常に協力的だったそうです。

この映画は実話です。マリアとランディは、戦争やホロコーストを風化させないとの思いで、歴史(過去)と向き合いました。映画を制作したBBCの人たちや監督もその実話を知り、映画にして残すべきだという強い思いで制作した。そしてこの映画に協力したウィーン市民もまた、自分たちの国の過去(=自国の最大のトラウマ)と向き合ったわけです。

唐突かもしれませんが、2015年の天皇誕生日の記者会見を思いだしました。その会見で今上天皇は「年々、戦争を知らない世代が増加していきますが、先の戦争のことを十分に知り、考えを深めていくこととが日本の将来にとって極めて大切なことと思います」と述べられました。まさにその通りだと思います。もちろんこれは日本のことだけではないし、日本の戦争だけのことでもないのです。

ランディ・シェーンベルク

マリア・アルトマンとともに主人公であるランディ(ランドル)・シェーンベルクは、作曲家アーノルト・シェーンベルクの孫です。No.72「楽園のカンヴァス」で、シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』の感想を書きましたが、その作曲家の孫です。この記事の最初に「ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画」と書いたのは、その意味でした。

この映画で印象的だった2番目は、絵の返却という件にランディがのめり込んでいく、その「のめり込みよう」です。もともとランディは絵の時価が1億ドルということに魅力を感じて仕事を引き受けたわけです。しかしウィーンでの調査は同時に自分のルーツを訪ねる旅にもなった。ホロコースト記念館も訪ね、曾祖父が殺された収容所の名前も知った。そして彼の考えは変わっていくのです。

ランディは弁護士として独立したものの経営が苦しく、大手法律事務所に就職しました。上司はマリア・アルトマンの案件に見込みがないと判断してランディにやめるよう命令します。しかしランディはやめない。妻に内緒で法律事務所を退職し、マリアを説得して返還交渉を続けます。ランディもまた歴史を風化させないことの重要さに目覚めていったわけです。その過程がこの映画の見所だ思いました。

絵の魔力

3つ目の印象ですが、ランディが絵の返却に執着していくのには、もう一つの理由があると思いました。それはクリムトが描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』という絵そのものの魅力です。ランディは「何としてもこの絵を手に入れたい」と思ったのではないでしょうか。もちろん自分が手に入れるのではありません。手に入れようとするのは正当な所有者のマリア・アルトマンであり、自分は弁護士としてそれを助ける立場です。しかしそれはどうでもよい。この絵には人を "のめり込ませる" 魅力、もっと言うと "魔力" があると思います。その魔力の大きな要因は、クリムトがこの絵に多用した金箔=ゴールドでしょう。

1枚の絵の魅力が、一人の男の人生を変えた・・・・・・。この映画はそういう風に見てももよいと思いました。

余談ですが、映画の最初の方で画家(クリムト)が『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』を描くために、金箔をカンヴァスに貼る様子がクローズアップで出てきます。以前に金沢で金箔を貼る実演を見たことがありますが、箔の大きさといい、細い串だけで素早く貼るやり方といい、そっくりでした。思わず日本の屏風絵、特に琳派の作品を思い出しました。

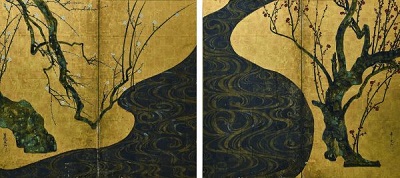

今、琳派と書きましたが、そう言えば『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は尾形光琳の『紅白梅図屏風』と構図がそっくりです。また水流を類推させる模様をクリムトは描き込んでいます。『紅白梅図屏風』は19世紀末のウィーン万博に貸し出されたそうです。影響されたのかも知れません。

もう一つ余談ですが、実在のアデーレ・ブロッホ=バウアーは、20世紀初頭のウィーンで数々の文化人を自宅に招いて交流していました。映画のせりふにも出てきますが、自宅が文化サロンのような感じだった。その中のひとりが作曲家のリヒャルト・シュトラウスです。No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたように、リヒャルト・シュトラウスに代表される「後期ロマン派」の楽曲のスタイル、サウンドは、ロサンジェルスに亡命したコルンゴルトを通してハリウッド映画音楽の源流になったわけです。その意味で、この映画ではリヒャルト・シュトラウスの楽曲を要所要所で使って欲しかったと思いました。ほかならぬシェーンベルクの孫(ランディ)が主役の映画だし、映画の中ではランディがウィーンでシェーンベルク(祖父)の楽曲の演奏会に行く場面まであるのだから。

1933年、ドイツではナチスが政権をとり、そのナチスは5年後の1938年にオーストリアを併合しました。この一連の経緯のなかで、多くのユダヤ人や文化人、学者、社会主義者・自由主義者が海外、特にアメリカに亡命しました。そしてロサンジェルスには、ドイツ・オーストリアから亡命してきた音楽家、およびその関係者の "コミュニティー" ができました。No.9 で書いた人名で言うと、

・コルンゴルト(1897-1957)作曲家

・シェーンベルク(1874-1951)作曲家

・ワルター(1876-1962)指揮者

・クレンペラー(1885-1973)指揮者

などです。コルンゴルトが自作のヴァイオリン協奏曲を献呈したアルマ=マーラー・ヴェルフェル(かつての、グスタフ・マーラー夫人)もロサンジェルスに住んでいたわけです。この地でコルンゴルトは数々の映画音楽を作曲し、それが現代のハリウッド映画の音楽の源流になったというのが No.9 の主旨でした。

この、ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画を最近みたので、今回はその映画の話を書こうと思います。『黄金のアデーレ』(2015。イギリス・アメリカ)です。

黄金のアデーレ

この映画は実話であることがポイントです。そのあらすじは以下のようです。

1998年の話です。ウィーン出身でロサンジェルスに住むマリア・アルトマン(当時82歳。演じるのはヘレン・ミレン)は、同じくロサンジェルスに住んでいた姉・ルイーゼの死を契機に、ある決意を固めました。姉の遺志を継ぎ、ナチスに略奪された絵を取り戻すという決意です。

その絵は、クリムトがマリアの伯母(母の姉)を描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』です。この絵はウィーンのブロッホ=バウアー家からナチスが略奪し、紆余曲折の結果、1998年当時はウィーンの国立・ベルヴェデーレ美術館に飾られていました。この絵の正当な持ち主はマリア・アルトマンとその兄弟姉妹だったのです。

| ||

|

グスタフ・クリムト(1862-1918)

「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 1」(1907)

(ノイエ・ギャラリー:ニューヨーク)

クリムトはアデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像を2枚描いていて、最初に描いたのがこの作品である。3年をかけて描いたといわれる。この絵はエスティー・ローダー社長(当時)のロナルド・ローダーに買い取られ(2006)、現在はニューヨークのギャラリーにある。画像はWikipediaより。

| ||

マリアは友人の息子の弁護士、ランディ・シェーンベルク(俳優はライアン・レイノルズ)にこの件を依頼します。ランディは乗り気ではありませんでしたが、絵の時価が1億ドルと聞いて、やってみようという気になります。入社したばかりの法律事務所の了解もとりつけ、仕事として取り組むことになりました。

ランディとマリアは、オーストリア政府の「美術品返還審問会」に訴えるべく、ウィーンに行って調査を開始します。ベルヴェデーレ美術館が所有権の根拠としているのは、アデーレ・ブロッホ=バウアーが「自分の肖像画をベルヴェデーレに寄贈したい」との遺言を残していることでした。しかしランディは調査の結果、絵の本来の所有権は絵を発注してお金を支払ったアデーレの夫、フェルディナンド・ブロッホ=バウアーにあったこと、そして子供のいなかったフェルディナンドは遺言で「絵を弟・グスタフの子供たちへ遺贈する」と書いていた証拠を見い出したのです。ややこしいのですが、マリアの母親のテレーゼはグスタフと結婚し、その子供の一人がマリアです。つまり、マリアはアデーレの姪であると同時にフェルディナンドの姪でもあり、その時点で生きていた唯一の正当な絵の所有者だったのです。

この証拠をもとにランディとマリアは審問会に返還を要求しますが、結果は却下でした。『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は "オーストリアのモナリザ" とも言える絵画であり、オーストリア政府としてもおいそれと返すわけにはいかないのです。マリアはオーストリアの文化大臣から、不満なら裁判に訴えてくださいと言われました。オーストリアの法律では、裁判を起こすには争点となる絵の時価に見合う莫大な預託金(200万ドル)が必要です。つまり裁判を起こすのは実質的に不可能です。ランディとマリアはアメリカに帰国しました。

しかしランディはあきらめたわけではありませんでした。法律事務所の上司から手を引くように指示されても、法律事務所を退職してまで、この件に取り組みます。そして法律を丹念に調べ、アメリカの裁判所にオーストリア政府を訴えることが可能であることを見つけます。もう手を引きたいというマリアを説得し、ランディはアメリカでの裁判を戦います。そして最高裁までいったとき、オーストリア政府はウィーンでの裁判官による仲裁委員会での示談を提案したのでした。ランディはこの提案に乗り、ウィーンに乗り込みます。もうウィーンに行くのは嫌と言っていたマリアもランディを追ってウィーンに行きました。そして・・・・・・。

物語は、仲裁委員会でのランディの感動的な演説と、そして下されたマリアへの返還の決定(2006)で終わります。

映画では以上のあらすじに交差して、過去のウィーンでのマリアとブロッホ=バウアー家の人々の生活が挿入されます。幼いマリアと伯母のアデーレの交流、マリアの結婚、ナチスのオーストリア併合、マリアが夫とともに病身の父母を置いてウィーンを脱出したことなどです。ウィーン脱出の場面では、同じオーストリアを舞台にした「サウンド・オブ・ミュージック」のラスト・シーンを思い出しました。

| ||

|

「黄金のアデーレ」に主演したヘレン・ミレンとライアン・レイノルズ

| ||

この映画の一番の軸は、マリア・アルトマンの強い思いです。自分たち一族の悲痛な経験と、ホロコーストを含むユダヤ人たちの悲惨な体験を風化させてはならない、そのために絵を取り戻す、という強い思いです。

しかしそれはマリアの苦悩でもある。マリアは父母と引き裂かれ、愛するウィーンから追い出された人間です。当然、恨みもあるし、二度とウィーンに行きたくない、思いだしたくないという気持ちがある。それでも彼女は行動に出た。

さらにマリアがとった行動は、本来ならオーストリアにあるべきクリムトの名画『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』をアメリカに奪い取ることになる(実際、そうなった)わけです。このあたりのマリアの心情を、大女優、ヘレン・ミレンがうまく演じています。全体として、久しぶりの優れた映画だと思いました。以下はこの映画で感想というか、特に印象に残った3点です。

歴史と向かい合う

『黄金のアデーレ』で一番印象的だったのは、1938年のナチス・ドイツのオーストリア併合のときのウィーン市民の熱烈歓迎ぶりでした。ウィーンに進駐してきたナチスの軍隊を市民が迎える場面です。もちろん、ウィーンのユダヤ人たちは強い不安や恐怖を覚えるのですが、一般市民はナチスを熱狂的に歓迎します(ヒトラーはオーストリア出身)。さらに、ナチスの「ユダヤ人狩り」にウィーン市民が積極的に協力したことも、映画では描かれていました。このあたりは、書物で読んだり昔のニュース映画を見たりするより映画のインパクトが大きいと、改めて思いました。

| ||

|

ドイツ軍のオーストリア進駐 (映画の予告編より)

| ||

マリアのウィーン時代の回想の場面では、ウィーンでのロケが多用されています。ナチスのウィーン進駐の場面も多数のウィーン市民が協力したとのことです。現代のオーストリア政府やウィーン市民にとって、ナチスのオーストリア併合は(世代を越えた)大変なトラウマのはずですが、この映画の監督によるとウィーン市民は非常に協力的だったそうです。

この映画は実話です。マリアとランディは、戦争やホロコーストを風化させないとの思いで、歴史(過去)と向き合いました。映画を制作したBBCの人たちや監督もその実話を知り、映画にして残すべきだという強い思いで制作した。そしてこの映画に協力したウィーン市民もまた、自分たちの国の過去(=自国の最大のトラウマ)と向き合ったわけです。

唐突かもしれませんが、2015年の天皇誕生日の記者会見を思いだしました。その会見で今上天皇は「年々、戦争を知らない世代が増加していきますが、先の戦争のことを十分に知り、考えを深めていくこととが日本の将来にとって極めて大切なことと思います」と述べられました。まさにその通りだと思います。もちろんこれは日本のことだけではないし、日本の戦争だけのことでもないのです。

ランディ・シェーンベルク

マリア・アルトマンとともに主人公であるランディ(ランドル)・シェーンベルクは、作曲家アーノルト・シェーンベルクの孫です。No.72「楽園のカンヴァス」で、シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』の感想を書きましたが、その作曲家の孫です。この記事の最初に「ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画」と書いたのは、その意味でした。

この映画で印象的だった2番目は、絵の返却という件にランディがのめり込んでいく、その「のめり込みよう」です。もともとランディは絵の時価が1億ドルということに魅力を感じて仕事を引き受けたわけです。しかしウィーンでの調査は同時に自分のルーツを訪ねる旅にもなった。ホロコースト記念館も訪ね、曾祖父が殺された収容所の名前も知った。そして彼の考えは変わっていくのです。

ランディは弁護士として独立したものの経営が苦しく、大手法律事務所に就職しました。上司はマリア・アルトマンの案件に見込みがないと判断してランディにやめるよう命令します。しかしランディはやめない。妻に内緒で法律事務所を退職し、マリアを説得して返還交渉を続けます。ランディもまた歴史を風化させないことの重要さに目覚めていったわけです。その過程がこの映画の見所だ思いました。

絵の魔力

3つ目の印象ですが、ランディが絵の返却に執着していくのには、もう一つの理由があると思いました。それはクリムトが描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』という絵そのものの魅力です。ランディは「何としてもこの絵を手に入れたい」と思ったのではないでしょうか。もちろん自分が手に入れるのではありません。手に入れようとするのは正当な所有者のマリア・アルトマンであり、自分は弁護士としてそれを助ける立場です。しかしそれはどうでもよい。この絵には人を "のめり込ませる" 魅力、もっと言うと "魔力" があると思います。その魔力の大きな要因は、クリムトがこの絵に多用した金箔=ゴールドでしょう。

1枚の絵の魅力が、一人の男の人生を変えた・・・・・・。この映画はそういう風に見てももよいと思いました。

余談ですが、映画の最初の方で画家(クリムト)が『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』を描くために、金箔をカンヴァスに貼る様子がクローズアップで出てきます。以前に金沢で金箔を貼る実演を見たことがありますが、箔の大きさといい、細い串だけで素早く貼るやり方といい、そっくりでした。思わず日本の屏風絵、特に琳派の作品を思い出しました。

今、琳派と書きましたが、そう言えば『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は尾形光琳の『紅白梅図屏風』と構図がそっくりです。また水流を類推させる模様をクリムトは描き込んでいます。『紅白梅図屏風』は19世紀末のウィーン万博に貸し出されたそうです。影響されたのかも知れません。

|

尾形光琳 国宝「紅白梅図屏風」 (MOA美術館) |

もう一つ余談ですが、実在のアデーレ・ブロッホ=バウアーは、20世紀初頭のウィーンで数々の文化人を自宅に招いて交流していました。映画のせりふにも出てきますが、自宅が文化サロンのような感じだった。その中のひとりが作曲家のリヒャルト・シュトラウスです。No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたように、リヒャルト・シュトラウスに代表される「後期ロマン派」の楽曲のスタイル、サウンドは、ロサンジェルスに亡命したコルンゴルトを通してハリウッド映画音楽の源流になったわけです。その意味で、この映画ではリヒャルト・シュトラウスの楽曲を要所要所で使って欲しかったと思いました。ほかならぬシェーンベルクの孫(ランディ)が主役の映画だし、映画の中ではランディがウィーンでシェーンベルク(祖父)の楽曲の演奏会に行く場面まであるのだから。

No.98 - 大統領の料理人 [映画]

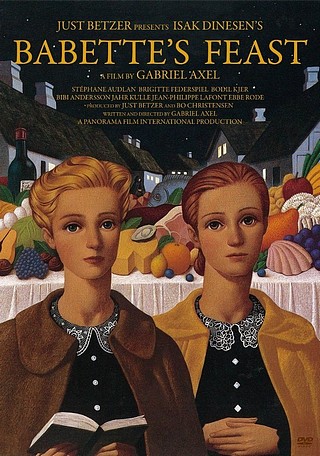

No.12-13 で書いた「バベットの晩餐会」は、フランス人女性シェフを主人公とする「食」がテーマのデンマーク映画でした。最近、同じように女性シェフを主人公とするフランス映画が日本で公開されたので、さっそく見てきました。『大統領の料理人』 です。今回はこの映画の感想を書きます。まず映画のストーリーの概要です。

です。今回はこの映画の感想を書きます。まず映画のストーリーの概要です。

大統領の料理人

主人公は、オルタンス・ラボリという名の女性料理人(俳優:カトリーヌ・フロ)です。映画は、オーストラリアのTV局のスタッフが南極にあるフランスの観測基地を取材するシーンから始まります。この基地には女性の料理人がいて、もうすぐフランスに帰国するようです。彼女は何と、数年前まではフランス大統領の専属料理人だったというのです。

映画は南極観測基地の料理人であるオルタンスを「現在」とし、彼女が「フランス大統領の専属料理人」であった過去を回想するという、いわゆるカットバックの手法で構成されています。多くを占めるのはもちろん「大統領の専属シェフ時代のオルタンス」ですが、南極観測基地のシーンも何回か出てきます。

フランスのペリゴール地方の農場のオルタンス・ラボリのもとへ、大統領府からの使者がやってきます。大統領の専属料理人になってほしいとの要請です。彼女を専属料理人に推薦したのは、フランスの高名なシェフであるジョエル・ロブションだと言うのです。

エリゼ宮にやってきたオルタンスは、主厨房のシェフ以下の男性料理人たちから敵意と嫉妬をもって迎えられます。そしてオルタンス専用の厨房で一人の助手と共に働きはじめます。

オルタンスの悩みは大統領の好みが分からないことでしたが、ある日、大統領との面会がかないます。大統領の望みは、素材を生かした、素朴な、いわば祖母の味でした。それこそ彼女が専属料理人に推薦された理由だったのです。

オルタンスは従来からのエリゼ宮の取引業者を無視し、独自にフランス各地から食材を取り寄せて大統領の望みにこたえていきます。

そのうち、主厨房や大統領府との軋轢が生じてきます。大統領が友人を招いた昼食会では、オルタンスがメイン、主厨房がビュッフェとデザートという分担でしたが、オルタンスのメニューにあったチーズを見て主厨房のシェフが怒鳴り込んできます。チーズはデザートであり越権行為だと言うのです。

大統領府のスタッフからは、オルタンスがフランス各地から食材を取り寄せ、費用がかさんでいることを責められます。さらに大統領の健康を管理するスタッフからは、オルタンスのメニューが動物性脂肪過多・カロリー過多ではないかと事前に細かくチェックされ、オルタンスは思ったように腕をふるえなくなります。

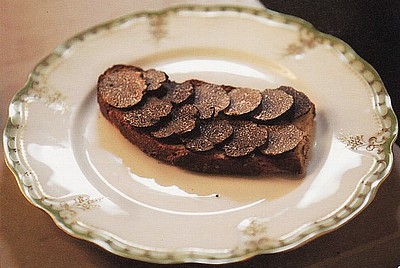

そんなある日、大統領が執務室を抜け出してオルタンスの厨房へとやってきました。オルタンスはトリュフをパンにを乗せて差しだし、大統領は赤ワインとともに、それを感激しながら食べます。そして「逆境が人を強くする」とオルタンスを励まします。

しかしオルタンスは疲労骨折の診断をうけたのを契機に、専属料理人を辞職します。主厨房のコックたちは、専属料理人を主厨房に取り戻したと歓声をあげたのでした。

場面は現在、フランスの南極観測基地です。オルタンスは帰国を控えた夜、隊員たちにとっておきの料理をふるまいます。隊員たちはお別れのセレモニーを開催し、オルタンスに感謝の意を表します。

帰国する船に向かうとき、オルタンスは取材のTVクルーに、南極基地の料理人の給料で稼いだお金も使ってニュージーランドにトリュフ園を作る構想を話します。オルタンスの挑戦は続くようです。

この映画のポイントは実話にもとづいていることです。主人公のモデルは、ダニエル・デルプシュという女性です。彼女はペリゴール地方の農場でフォアグラやトリュフを生産し、また宿泊客をとって料理に腕をふるいました。ミッテラン大統領の専属料理人を1988年から2年間勤め、また南極基地の料理人を1年間経験しました。

映画のストーリーについての感想なのですが、実話にもとづいているということなので、主人公のオルタンスとフランスを代表するシェフ、ロブションの関係を、もうちょっと入れるべきだと思いました。ロブションがオルタンスを大統領の専属料理人に推薦するまでの経緯を回想で取り入れると、もっとストーリーの納得感が得られたと思います。

それはさておき、何点かの印象に残った点(軽い驚きを含めて)を順不同で書きます。

神戸ビーフに匹敵

この映画で印象的だったのは、オルタンスが大統領に「リムーザン地方のクタンシー産の牛肉は日本の神戸ビーフに匹敵します」と説明するところです。

霜降りの高級和牛の肉が世界的な名声を博しているのは承知していました。アメリカでは和牛を出すステーキ店があります。ヨーロッパでもそうなのでしょう。フランスでも高級和牛のおいしさが認知されていることが、このせりふから分かります。もちろん「神戸ビーフ」は、兵庫県で肥育された但馬牛だけでなく、高級和牛の代名詞としての「神戸ビーフ」でしょう。松阪牛も近江牛も米沢牛も含んでのことだと思います。

今、フランスでも和牛が認知されているようだと書きました。しかし、

ことと、

こととは、かなりレベルが違うと思うのですね。

この映画は「食通のフランス人監督・脚本家が、食通の国・食文化大国であるフランスの威信をかけて作った映画」です。いや、それはちょっと言い過ぎで、監督・脚本家が威信をかけたつもりは毛頭ないと思うのですが、暗黙に威信をかけた映画になっている。

そもそも「大統領の料理人」のようなストーリーが現実味をもって成立するのは、フランス以外にはありえないと思います。アメリカ・イギリス・ドイツ・ロシア・日本・現代中国が舞台だとすると、「全くの絵空事」になってしまう。「こんな映画はフランス以外では作れないでしょう。しかも実話にもとづいているのですよ」という暗黙のメッセージを(ひがみっぽい日本人としては)感じてしまいます。監督としては全くそんな気はないと思いますが・・・・・・。この映画は「自然と、食文化大国としてのフランスを誇示する映画になった」と言った方がよいでしょう。ちなみにこの映画はエリゼ宮でロケをしています。フランス政府が全面協力したということです。

その「フランスを誇る映画」に「神戸ビーフに匹敵」というせりふが出てくるわけです。神戸ビーフがおいしい肉の代名詞になっている。しかも発言するのは、ジョエル・ロブションというフランス料理界の大御所が推薦した「一流シェフ」です。

聞くところによると、フランスのシェフで日本料理に強い関心をもっている人は多いそうです。逆に和食の料理人でパリに修行に行く人もいる。日本とフランスで料理人同士の交流もやっています。日本人が明治以来、フランス料理に強い関心があるように(皇居の正餐はフレンチ)、フランスのシェフも、最近は日本料理に関心を持つ人が多い。となると、当然「神戸ビーフ」に関心をもつ人も出てくる。

映画のパンフレットに、モデルとなったダニエル・デルプシュのインタビューが掲載されています。

フランス料理のシェフが日本料理の素材や手法を取り入れるとしたら「常軌を逸した」ことかもしれないが、それは何よりもシェフの「想像力」の発揮なのでしょう。「神戸ビーフに匹敵」というせりふは、そういった大きな流れの一貫だと理解しました。伝統にこだわるだけではないフランス料理の「強さ」を暗に感じます。

と同時に、こういうことも考えられます。これは全くの想像なのですが、オルタンスが言いたかったのは「クタンシー産牛肉は、神戸ビーフよりは安いし、現地ではどこの肉屋にも売っているけれど、それでも神戸ビーフに匹敵する」ということかも知れません。実は彼女は「フランス食文化の優越性」を言いたかったのかも、と思うのです。神戸ビーフに匹敵というせりふを聞いて、日本人として満足感を覚えるのは甘いのかもしれない・・・・・・。

いや、そこまで考える必要はないのかもと思います。オルタンスは「神戸ビーフ」のおいしさを認めていた。彼女は普通のシェフとは違う経歴であり、おいしいものはおいしいと率直に言うタイプだった。そこで、男性の一流シェフなら心で思っていても口に出さないことを素直に発言した・・・・・・。こう考えるのが素直でしょう。

だとすると、この発言は映画を作る課程で脚本家がモデルとなったダニエル・デルプシュにインタビューする中で出てきたのではないでしょうか。脚本家が「独自に発想しにくいせりふ」だと思うからです。

本当のところがどうなのかは分かりません。しかし、いろいろ考えさせられる「神戸ビーフ」でした。

疲労骨折

映画を見て軽い驚きを覚えるのは、オルタンスが大統領の専属シェフをやめる最終的なトリガーとなるのが足の脛の骨の「疲労骨折」だということです。一瞬、間違いではないかと思いました。骨粗鬆症性の骨折というのではない「疲労骨折」なのです。

疲労骨折というのは、普通(素人の知識では)スポーツ選手がなるものです。一回では骨折には至らない軽い衝撃が繰り返し骨にかかることにより起こります。2004年アテネオリンピック女子マラソンの金メダリスト、野口みずきさんの疲労骨折は記憶に新しいところです。同じ女子マラソン選手では、高橋尚子さんも肋骨を疲労骨折をしました。高地トレーニングを含む練習で激しい呼吸を繰り返すと、肋骨さえも疲労骨折するようです。すごいものだな、と思った記憶があります。

これは、映画のモデルとなったダニエル・デルプシュが疲労骨折したということだと想像しました。脚本家の発想ではないはずです。料理人を辞職する理由としては、通常思いつかない理由だからです。

料理人は立ちっぱなしで、調理場を動きまわり、足に負担がかかるので疲労骨折することもあると想像しました。料理人は「舌」と「頭」の勝負ですが、同時に「体力」の勝負でもあるようです。

フランス家庭料理とトリュフ

大統領が専属料理人に求めたのは、食材を生かした、素朴な味、祖母が作ってくれたような料理ということでした。一言で言うと「フランス家庭料理」です。

我々がフレンチというと、比較的値段が高いフレンチ・レストランを思い浮かべるのですが、もちろんそれはレストランのフランス料理です。「懐石料理」と「おふくろの味」があるように、当然のことながらフランス家庭料理がある。映画ではオルタンスの作る料理のリアルな映像がいろいろ出てきます。

素材を生かしたシンプルな料理・・・・・・ それには全く賛成ですが、「それにしてもカロリー多そう」というのが、映画を見た率直な感想でした。日本人だからでしょう。

映画の中で、執務室を抜けだしてオルタンスの厨房にやってきた大統領に、オルタンスが「トリュフのタルティーヌ」をふるまう場面があります。タルティーヌとは、パンを切ってバターやジャムを塗ったものです。映画ではパンにトリュフ入りのバターをたっぷりと塗り、その上にトリュフのスライスを敷き詰めていました。それを赤ワインを飲みながら食べる。大統領の幸福そうな顔が印象的でした。確かに「トリュフのタルティーヌ」と「赤ワイン」があればあとは何もいらない、というのはよく分かります。

ところで映画のパンフレットによると、実在の大統領(ミッテラン大統領。大統領在任:1981-1995)は、1992年に前立腺癌であることを公表したが、1980年代後半からエリゼ宮のスタッフの間では周知の事実だった、とあります。映画のモデルであるダニエル・デルプシュが専属料理人だったのは1988年からの2年間です。映画でオルタンスがエリゼ宮から脂肪やカロリーの制限をやかましく言われるのは、実はこういうウラがあったわけです。もちろんオルタンスはそのことを知らない。

ということは「トリュフのタルティーヌ」の場面は、医者から食事制限を厳しく言い渡されていた大統領が、どうしても我慢できず、執務室を抜け出してオルタンスの厨房に来て、こっそり食べたと理解できます。トリュフのタルティーヌも、たっぷりと塗ったトリュフ・バターが高カロリーですね。赤ワインにこれほど合うものはないと思いますが・・・・・・。

南極基地の料理人

この映画はもちろん「大統領の専属料理人として働くオルタンス」がメインなのですが、所々に挟み込まれる「南極基地の料理人としてのオルタンス」の姿も印象的です。隊員たちと彼女の触れ合いとか、彼女が料理を説明するときの喜びに満ちた顔とか、そういう場面がいい。その意味では、エリゼ宮と南極が交錯する映画の構成手法が「決まっている」作品です。

この「南極基地の料理人」のシーンでは『バベットの晩餐会』を思い出してしまいました。

です。一方、

と考えることができるでしょう。南極基地を中心に見るとそうなります。

「大統領の専属料理人」と「南極基地の料理人」の違いは何か。使える食材が全然違うとか、メニューのバリエーションの多い・少ないとか、「客」が一人か多数かとか、そういう違いは当然だけれど、これらはプロの料理人にとっては大きな問題ではないと思います。

最大の違いは「大統領の専属料理人」は完全な裏方だけど、「南極基地の料理人」は裏方ではなく隊員の一部だということです。

大統領がオルタンスの厨房を訪れ、オルタンスが「トリュフのタルティーヌ」をふるまう場面ですが、これは大統領にとっては完全に非公式な(むしろ、やってはいけない)行為です。そして振り返ってみるとこのシーンは、「料理人」と「主人」が、料理を前にして直に向かい合う唯一の場面なのです。オルタンスは大統領の専属料理人なって初めて「主人」の反応を見ながら料理を出した。しかも皮肉なことに、そこで出したタルティーヌ(パン + バター + トリュフ)は、料理というよりは「食材」に近いものだった。

一方「南極基地の専属料理人」としてのオルタンスは全く違います。常に「料理人」と「客=隊員たち」との交流があり、触れ合いがある。これはオルタンスにとって、大統領一人が「客」だった時とはまた別の、大きな喜びではないでしょうか。それに、大統領がオルタンスに求めたのは「家庭料理」でした。だからこそ農場で客に料理を出していた彼女を抜擢した。南極基地で隊員は、限られたエリアの中で長期間生活をします。食事が最大の娯楽だと想像します。このような環境の中では「家庭料理的なメニューや味」が最も好まれたのではないでしょうか。

ダニエル・デルプシュのインタビューを再掲すると、彼女は、

と語っているのでした。

全くその通りで、食は人を幸せにする最強の武器です。そして「幸せにする人」が大統領一人であっても、南極基地の数十人の隊員たちであっても、「最強の武器」が使える料理人としての喜びは変わらない。この映画はそう言っているのだと思います。

フランスの南極基地でのオルタンスの送別会の場面ですが、ここで隊員たちが歌うのが「蛍の光」と同じメロディーの(もちろんフランス語の)曲です。

「蛍の光」は、スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」(Auld Lang Syne 《Old Long Since》:遥かな昔)に日本語の独自の歌詞をつけたものです。この曲はイギリスや、歴史的にその影響の強い国(アメリカを含む、かつてのイギリス植民地だった国など)や日本や韓国で、さまざまな意味での「別れ」の場面に歌われるのですが、フランスでもそうだということが、この映画で確認できました。

No.62「音楽の不思議」で書いたように、このスコットランド民謡は5音音階(日本のヨナ抜き音階に相当)でできています。「アメージング・グレース」「赤とんぼ」などもそうです。5音音階のもつ独特の雰囲気が「別れの場面」にマッチするのだと思います。

2020年1月29日、欧州議会は英国のEU離脱協定案を可決しました。この直後、議員たちは議場で "蛍の光"(オールド・ラング・サイン)を大合唱しました。

欧州議会の様子は各種メディアで流されましたが、ANN News チャネルの動画を改めて見ると、各国の議員たちは「オールド・ラング・サイン(Auld Lang Syne)」を英語で歌っていました。欧州における別れの歌の定番のようです。大勢の人が "蛍の光" を合唱するのは紅白歌合戦のエンディングだけかと思っていましたが、そうではありませんでした。

| ||

大統領の料理人

主人公は、オルタンス・ラボリという名の女性料理人(俳優:カトリーヌ・フロ)です。映画は、オーストラリアのTV局のスタッフが南極にあるフランスの観測基地を取材するシーンから始まります。この基地には女性の料理人がいて、もうすぐフランスに帰国するようです。彼女は何と、数年前まではフランス大統領の専属料理人だったというのです。

映画は南極観測基地の料理人であるオルタンスを「現在」とし、彼女が「フランス大統領の専属料理人」であった過去を回想するという、いわゆるカットバックの手法で構成されています。多くを占めるのはもちろん「大統領の専属シェフ時代のオルタンス」ですが、南極観測基地のシーンも何回か出てきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・

フランスのペリゴール地方の農場のオルタンス・ラボリのもとへ、大統領府からの使者がやってきます。大統領の専属料理人になってほしいとの要請です。彼女を専属料理人に推薦したのは、フランスの高名なシェフであるジョエル・ロブションだと言うのです。

エリゼ宮にやってきたオルタンスは、主厨房のシェフ以下の男性料理人たちから敵意と嫉妬をもって迎えられます。そしてオルタンス専用の厨房で一人の助手と共に働きはじめます。

オルタンスの悩みは大統領の好みが分からないことでしたが、ある日、大統領との面会がかないます。大統領の望みは、素材を生かした、素朴な、いわば祖母の味でした。それこそ彼女が専属料理人に推薦された理由だったのです。

オルタンスは従来からのエリゼ宮の取引業者を無視し、独自にフランス各地から食材を取り寄せて大統領の望みにこたえていきます。

そのうち、主厨房や大統領府との軋轢が生じてきます。大統領が友人を招いた昼食会では、オルタンスがメイン、主厨房がビュッフェとデザートという分担でしたが、オルタンスのメニューにあったチーズを見て主厨房のシェフが怒鳴り込んできます。チーズはデザートであり越権行為だと言うのです。

大統領府のスタッフからは、オルタンスがフランス各地から食材を取り寄せ、費用がかさんでいることを責められます。さらに大統領の健康を管理するスタッフからは、オルタンスのメニューが動物性脂肪過多・カロリー過多ではないかと事前に細かくチェックされ、オルタンスは思ったように腕をふるえなくなります。

そんなある日、大統領が執務室を抜け出してオルタンスの厨房へとやってきました。オルタンスはトリュフをパンにを乗せて差しだし、大統領は赤ワインとともに、それを感激しながら食べます。そして「逆境が人を強くする」とオルタンスを励まします。

| ||

|

オルタンス(カトリーヌ・フロ)と 大統領(ジャン・ドルメッソン) | ||

しかしオルタンスは疲労骨折の診断をうけたのを契機に、専属料理人を辞職します。主厨房のコックたちは、専属料理人を主厨房に取り戻したと歓声をあげたのでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・

場面は現在、フランスの南極観測基地です。オルタンスは帰国を控えた夜、隊員たちにとっておきの料理をふるまいます。隊員たちはお別れのセレモニーを開催し、オルタンスに感謝の意を表します。

帰国する船に向かうとき、オルタンスは取材のTVクルーに、南極基地の料理人の給料で稼いだお金も使ってニュージーランドにトリュフ園を作る構想を話します。オルタンスの挑戦は続くようです。

| |||

|

ダニエル・デルプシュ | |||

映画のストーリーについての感想なのですが、実話にもとづいているということなので、主人公のオルタンスとフランスを代表するシェフ、ロブションの関係を、もうちょっと入れるべきだと思いました。ロブションがオルタンスを大統領の専属料理人に推薦するまでの経緯を回想で取り入れると、もっとストーリーの納得感が得られたと思います。

それはさておき、何点かの印象に残った点(軽い驚きを含めて)を順不同で書きます。

神戸ビーフに匹敵

この映画で印象的だったのは、オルタンスが大統領に「リムーザン地方のクタンシー産の牛肉は日本の神戸ビーフに匹敵します」と説明するところです。

霜降りの高級和牛の肉が世界的な名声を博しているのは承知していました。アメリカでは和牛を出すステーキ店があります。ヨーロッパでもそうなのでしょう。フランスでも高級和牛のおいしさが認知されていることが、このせりふから分かります。もちろん「神戸ビーフ」は、兵庫県で肥育された但馬牛だけでなく、高級和牛の代名詞としての「神戸ビーフ」でしょう。松阪牛も近江牛も米沢牛も含んでのことだと思います。

今、フランスでも和牛が認知されているようだと書きました。しかし、

| 霜降り和牛のおいしさがフランス(のシェフの間)で認知されている |

ことと、

| 『大統領の料理人』のようなフランス映画に、神戸ビーフに匹敵、というせりふが出てくる |

こととは、かなりレベルが違うと思うのですね。

この映画は「食通のフランス人監督・脚本家が、食通の国・食文化大国であるフランスの威信をかけて作った映画」です。いや、それはちょっと言い過ぎで、監督・脚本家が威信をかけたつもりは毛頭ないと思うのですが、暗黙に威信をかけた映画になっている。

そもそも「大統領の料理人」のようなストーリーが現実味をもって成立するのは、フランス以外にはありえないと思います。アメリカ・イギリス・ドイツ・ロシア・日本・現代中国が舞台だとすると、「全くの絵空事」になってしまう。「こんな映画はフランス以外では作れないでしょう。しかも実話にもとづいているのですよ」という暗黙のメッセージを(ひがみっぽい日本人としては)感じてしまいます。監督としては全くそんな気はないと思いますが・・・・・・。この映画は「自然と、食文化大国としてのフランスを誇示する映画になった」と言った方がよいでしょう。ちなみにこの映画はエリゼ宮でロケをしています。フランス政府が全面協力したということです。

その「フランスを誇る映画」に「神戸ビーフに匹敵」というせりふが出てくるわけです。神戸ビーフがおいしい肉の代名詞になっている。しかも発言するのは、ジョエル・ロブションというフランス料理界の大御所が推薦した「一流シェフ」です。

聞くところによると、フランスのシェフで日本料理に強い関心をもっている人は多いそうです。逆に和食の料理人でパリに修行に行く人もいる。日本とフランスで料理人同士の交流もやっています。日本人が明治以来、フランス料理に強い関心があるように(皇居の正餐はフレンチ)、フランスのシェフも、最近は日本料理に関心を持つ人が多い。となると、当然「神戸ビーフ」に関心をもつ人も出てくる。

映画のパンフレットに、モデルとなったダニエル・デルプシュのインタビューが掲載されています。

|

フランス料理のシェフが日本料理の素材や手法を取り入れるとしたら「常軌を逸した」ことかもしれないが、それは何よりもシェフの「想像力」の発揮なのでしょう。「神戸ビーフに匹敵」というせりふは、そういった大きな流れの一貫だと理解しました。伝統にこだわるだけではないフランス料理の「強さ」を暗に感じます。

と同時に、こういうことも考えられます。これは全くの想像なのですが、オルタンスが言いたかったのは「クタンシー産牛肉は、神戸ビーフよりは安いし、現地ではどこの肉屋にも売っているけれど、それでも神戸ビーフに匹敵する」ということかも知れません。実は彼女は「フランス食文化の優越性」を言いたかったのかも、と思うのです。神戸ビーフに匹敵というせりふを聞いて、日本人として満足感を覚えるのは甘いのかもしれない・・・・・・。

いや、そこまで考える必要はないのかもと思います。オルタンスは「神戸ビーフ」のおいしさを認めていた。彼女は普通のシェフとは違う経歴であり、おいしいものはおいしいと率直に言うタイプだった。そこで、男性の一流シェフなら心で思っていても口に出さないことを素直に発言した・・・・・・。こう考えるのが素直でしょう。

だとすると、この発言は映画を作る課程で脚本家がモデルとなったダニエル・デルプシュにインタビューする中で出てきたのではないでしょうか。脚本家が「独自に発想しにくいせりふ」だと思うからです。

本当のところがどうなのかは分かりません。しかし、いろいろ考えさせられる「神戸ビーフ」でした。

疲労骨折

映画を見て軽い驚きを覚えるのは、オルタンスが大統領の専属シェフをやめる最終的なトリガーとなるのが足の脛の骨の「疲労骨折」だということです。一瞬、間違いではないかと思いました。骨粗鬆症性の骨折というのではない「疲労骨折」なのです。

疲労骨折というのは、普通(素人の知識では)スポーツ選手がなるものです。一回では骨折には至らない軽い衝撃が繰り返し骨にかかることにより起こります。2004年アテネオリンピック女子マラソンの金メダリスト、野口みずきさんの疲労骨折は記憶に新しいところです。同じ女子マラソン選手では、高橋尚子さんも肋骨を疲労骨折をしました。高地トレーニングを含む練習で激しい呼吸を繰り返すと、肋骨さえも疲労骨折するようです。すごいものだな、と思った記憶があります。

これは、映画のモデルとなったダニエル・デルプシュが疲労骨折したということだと想像しました。脚本家の発想ではないはずです。料理人を辞職する理由としては、通常思いつかない理由だからです。

料理人は立ちっぱなしで、調理場を動きまわり、足に負担がかかるので疲労骨折することもあると想像しました。料理人は「舌」と「頭」の勝負ですが、同時に「体力」の勝負でもあるようです。

フランス家庭料理とトリュフ

大統領が専属料理人に求めたのは、食材を生かした、素朴な味、祖母が作ってくれたような料理ということでした。一言で言うと「フランス家庭料理」です。

我々がフレンチというと、比較的値段が高いフレンチ・レストランを思い浮かべるのですが、もちろんそれはレストランのフランス料理です。「懐石料理」と「おふくろの味」があるように、当然のことながらフランス家庭料理がある。映画ではオルタンスの作る料理のリアルな映像がいろいろ出てきます。

素材を生かしたシンプルな料理・・・・・・ それには全く賛成ですが、「それにしてもカロリー多そう」というのが、映画を見た率直な感想でした。日本人だからでしょう。

映画の中で、執務室を抜けだしてオルタンスの厨房にやってきた大統領に、オルタンスが「トリュフのタルティーヌ」をふるまう場面があります。タルティーヌとは、パンを切ってバターやジャムを塗ったものです。映画ではパンにトリュフ入りのバターをたっぷりと塗り、その上にトリュフのスライスを敷き詰めていました。それを赤ワインを飲みながら食べる。大統領の幸福そうな顔が印象的でした。確かに「トリュフのタルティーヌ」と「赤ワイン」があればあとは何もいらない、というのはよく分かります。

ところで映画のパンフレットによると、実在の大統領(ミッテラン大統領。大統領在任:1981-1995)は、1992年に前立腺癌であることを公表したが、1980年代後半からエリゼ宮のスタッフの間では周知の事実だった、とあります。映画のモデルであるダニエル・デルプシュが専属料理人だったのは1988年からの2年間です。映画でオルタンスがエリゼ宮から脂肪やカロリーの制限をやかましく言われるのは、実はこういうウラがあったわけです。もちろんオルタンスはそのことを知らない。

ということは「トリュフのタルティーヌ」の場面は、医者から食事制限を厳しく言い渡されていた大統領が、どうしても我慢できず、執務室を抜け出してオルタンスの厨房に来て、こっそり食べたと理解できます。トリュフのタルティーヌも、たっぷりと塗ったトリュフ・バターが高カロリーですね。赤ワインにこれほど合うものはないと思いますが・・・・・・。

| ||

| トリュフのタルティーヌ | ||

南極基地の料理人

この映画はもちろん「大統領の専属料理人として働くオルタンス」がメインなのですが、所々に挟み込まれる「南極基地の料理人としてのオルタンス」の姿も印象的です。隊員たちと彼女の触れ合いとか、彼女が料理を説明するときの喜びに満ちた顔とか、そういう場面がいい。その意味では、エリゼ宮と南極が交錯する映画の構成手法が「決まっている」作品です。

この「南極基地の料理人」のシーンでは『バベットの晩餐会』を思い出してしまいました。

| 『バベットの晩餐会』は、パリの高級レストランのシェフだったバベットが、料理らしい料理もないデンマークの寒村に住み付き、本物のフランス料理の晩餐会を開催することで村民を幸せにした物語 |

です。一方、

| 『大統領の料理人』は、フランス大統領の専属料理人だったオルタンスが、南極の観測基地の料理人になり、限られた食材の中で料理を作り、隊員たちを幸せにした物語 |

と考えることができるでしょう。南極基地を中心に見るとそうなります。

「大統領の専属料理人」と「南極基地の料理人」の違いは何か。使える食材が全然違うとか、メニューのバリエーションの多い・少ないとか、「客」が一人か多数かとか、そういう違いは当然だけれど、これらはプロの料理人にとっては大きな問題ではないと思います。

最大の違いは「大統領の専属料理人」は完全な裏方だけど、「南極基地の料理人」は裏方ではなく隊員の一部だということです。

大統領がオルタンスの厨房を訪れ、オルタンスが「トリュフのタルティーヌ」をふるまう場面ですが、これは大統領にとっては完全に非公式な(むしろ、やってはいけない)行為です。そして振り返ってみるとこのシーンは、「料理人」と「主人」が、料理を前にして直に向かい合う唯一の場面なのです。オルタンスは大統領の専属料理人なって初めて「主人」の反応を見ながら料理を出した。しかも皮肉なことに、そこで出したタルティーヌ(パン + バター + トリュフ)は、料理というよりは「食材」に近いものだった。

一方「南極基地の専属料理人」としてのオルタンスは全く違います。常に「料理人」と「客=隊員たち」との交流があり、触れ合いがある。これはオルタンスにとって、大統領一人が「客」だった時とはまた別の、大きな喜びではないでしょうか。それに、大統領がオルタンスに求めたのは「家庭料理」でした。だからこそ農場で客に料理を出していた彼女を抜擢した。南極基地で隊員は、限られたエリアの中で長期間生活をします。食事が最大の娯楽だと想像します。このような環境の中では「家庭料理的なメニューや味」が最も好まれたのではないでしょうか。

ダニエル・デルプシュのインタビューを再掲すると、彼女は、

料理は想像力が必要です。過去をひもとき、ときに常軌を逸したことも敢えて行う。食は人を幸せにする最強の武器です。 |

と語っているのでした。

全くその通りで、食は人を幸せにする最強の武器です。そして「幸せにする人」が大統領一人であっても、南極基地の数十人の隊員たちであっても、「最強の武器」が使える料理人としての喜びは変わらない。この映画はそう言っているのだと思います。

| 補記1:送別会での「蛍の光」 |

フランスの南極基地でのオルタンスの送別会の場面ですが、ここで隊員たちが歌うのが「蛍の光」と同じメロディーの(もちろんフランス語の)曲です。

「蛍の光」は、スコットランド民謡「オールド・ラング・サイン」(Auld Lang Syne 《Old Long Since》:遥かな昔)に日本語の独自の歌詞をつけたものです。この曲はイギリスや、歴史的にその影響の強い国(アメリカを含む、かつてのイギリス植民地だった国など)や日本や韓国で、さまざまな意味での「別れ」の場面に歌われるのですが、フランスでもそうだということが、この映画で確認できました。

No.62「音楽の不思議」で書いたように、このスコットランド民謡は5音音階(日本のヨナ抜き音階に相当)でできています。「アメージング・グレース」「赤とんぼ」などもそうです。5音音階のもつ独特の雰囲気が「別れの場面」にマッチするのだと思います。

| 補記2:欧州議会での「蛍の光」 |

2020年1月29日、欧州議会は英国のEU離脱協定案を可決しました。この直後、議員たちは議場で "蛍の光"(オールド・ラング・サイン)を大合唱しました。

|

欧州議会の様子は各種メディアで流されましたが、ANN News チャネルの動画を改めて見ると、各国の議員たちは「オールド・ラング・サイン(Auld Lang Syne)」を英語で歌っていました。欧州における別れの歌の定番のようです。大勢の人が "蛍の光" を合唱するのは紅白歌合戦のエンディングだけかと思っていましたが、そうではありませんでした。

|

イギリスの欧州連合(EU)離脱協定案を可決したあと、"蛍の光" を合唱する議員たち。腕を組んで合唱する議員も多くいた。ANN News チャネルより。 |

(2020.2.1)

No.53 - ジュリエットからの手紙 [映画]

イタリアへの興味

今までに何回かイタリアに関係したテーマを取り上げました。

| ◆ |

オペラ(ベッリーニ) No. 7「ローマのレストランでの驚き」 No. 8「リスト:ノルマの回想」 | |

| ◆ |

ヴェネチア(中世の貿易) No.23「クラバートと奴隷(ヴェネチア)」 | |

| ◆ |

古代ローマ(宗教を中心に) No.24-27「ローマ人の物語」 | |

| ◆ |

イタリア・ワイン No.31「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」 | |

| ◆ |

キリスト教 No.41-42「ふしぎなキリスト教」 |

などです。キリスト教はイタリアのものではありませんが、今日のキリスト教が形作られて中心地となったのはローマです。

私は歴史も含めてイタリアに興味があるのですが、なぜ興味が沸くのか、その理由を(少々こじつけて)考えてみると以下のようになると思います。

| ◆ | 現代の日本は「西洋近代文明」に多大な影響を受けている。それにどっぷりとつかり、時には違和感を感じながら生活している。 | |

| ◆ | もともと日本は中国文化の影響を受けたし、日本固有の文化の発達も大いにあったが(いまでもあるが)、明治以降は西洋近代文明の影響が極めて大きい(日本だけではないが)。 | |

| ◆ | その西洋近代文明のルーツに(現在の)イタリア発祥のものが多々ある。古代ローマ帝国の数々の遺産(法体系、学芸、建築、技術、など)、ヨーロッパを形成したキリスト教、ルネサンス期の芸術、音楽や楽器の発達などである。ヨーロッパは「イタリアに学べ」ということで(時には反発しながら)文化を作ってきた。日本を含む世界に多大な影響を与えているヨーロッパ文明の本質を知るためにも、イタリアを知っておきたい。 | |

| ◆ | 加えて、日本料理を除いて世界で一番おいしいと思う料理がイタリア料理である。おそらく料理の基本的なコンセプトが日本料理と似ているからだと考えられる。何となく親近感を感じる。 |

というようなことかと思います。最後の料理はとってつけたような感じですが、「親近感」や「興味」には重要なファクターだと思います。

それ以外に、イタリア映画ないしはイタリアを舞台にした映画の影響も大きいと思います。その典型が「ニュー・シネマ・パラダイス」ですね(これは傑作)。日本の映画やアニメを見て日本に興味をもった外国の人は多いはずだし、近年の韓流映画・ドラマの一般化に伴う韓国旅行人気もあります。映画の威力は大きいのです。

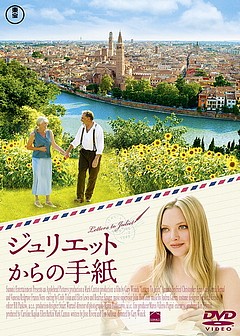

今回はそのイタリアを舞台にした最近の映画を取り上げたいと思います。『ジュリエットからの手紙』です。ジュリエットとは、もちろんシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」のヒロインのことです。この映画は、No.31 で書いた「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」と少々関係があるのですが、それは後で書きます。

ジュリエットからの手紙

『ジュリエットからの手紙』は2010年のアメリカ映画で、日本では2011年に公開されました。原題は「Letters to Juliet」で、「ジュリエットから」ではなく「ジュリエットへの手紙」という意味です。手紙が複数形である理由は映画を見ればすぐに分かります。次のようなストーリーです。

(以下にストーリーの前半が明らかにされています)

| |||

|

『ジュリエットからの手紙』(DVD) | |||

ソフィーには婚約者でシェフのヴィクター(ガエル・ガルシア・ベルナル)がいます。彼は自分のイタリアン・レストランのオープンに向けて忙しい日々を送っていますが、レストラン開店の前に休暇をとり、2人でイタリアのヴェローナに向かいました。

ヴェローナについたものの、ヴィクターは開店間近のレストランのための食材の調査や、イタリア料理の研究に余念がありません。しかたなくソフィーはヴェローナの街に一人で散策に出かけ、有名な「ジュリエットの家」を訪れました。そこで、観光客に混じって女性たちが手紙を書いては壁に貼り付けている姿を目にします。怪訝そうにその様子を眺めていると、一人の女性が現れて壁一面に張られている手紙を回収し立ち去っていきました。ソフィーは思わず彼女の後を追って行きます。

手紙を回収した女性は、4人のグループの一人でした。彼女たちは「ジュリエットの秘書」と呼ばれ、ボランティアとして世界各国から「ジュリエット宛」に届く愛や恋の悩みを綴った手紙(=ジュリエット・レター)に返事を書いていたのです。ソフィーは心を打たれます。ソフィーは「ジュリエットの秘書」たちから、自由な時間があるのなら手伝って欲しいと言われました。

ソフィーが手紙を回収に「ジュリエットの家」に行き、壁のレンガに挟まった手紙を取ろうとしたとき、レンガが抜け落ちて中から古びた手紙が出てきました。それは50年前にイギリス人の女性、クレア・スミスが書いたジュリエット・レターでした。手紙は駆け落ちの約束をしたイタリア人男性との恋に苦しむ内容でした。その女性は結局、約束の場所には行かず、一人でイギリスへ帰国したようです。感じるところがあったソフィーは「返事を書きたい」と申し出て了承されます。ソフィーは真剣に考えて返事を書き、クレアの手紙を同封して投函しました。

ヴィクターはワイン・オークションのために一人でヴェローナを離れました。数日後、ソフィーが「ジュリエットの秘書」たちを手伝っていると、イギリス人の青年、チャーリー・ワイマン(クリストファー・イーガン)が訪ねてきます。驚いたことに、ソフィーの返信を受け取った祖母のクレア=スミス・ワイマン(ヴァネッサ・レッドグレイヴ)が50年前の恋人、ロレンツォ・バルトリーニを探すためにイタリアにやって来て、その祖母に同行しているというのです。ソフィーはクレアと対面します。クレアは返事を書いたソフィーに感謝します。

| ソフィーの返信レターは映画の最終場面でクレアが読み上げますが、よくできた文章だと思います。この中の言葉に映画の主題があります。 |

その夜、当時の恋愛の様子をクレアから聞いたソフィーは、一緒にロレンツォを探したいと持ちかけます。ソフィーはクレアの愛の物語を書きたいと率直に言いました。ヴィクターが仕事なら自分も仕事との思いもあります。クレアは同行を快く了解し、クレア、チャーリー、ソフィーの3人は、ロレンツォを探す小旅行に出かけました。

昔の恋人・ロレンツォの家はトスカーナの町・シエナの近郊にあり、クレアはそこで初めてロレンツォと出会ったのでした。シエナに出向いた3人ですが「ロレンツォ・バルトリーニ」がイタリア人としてはよくある名前で、同姓同名が多数あり、探索は容易でないことを知ります。ソフィーはプロの調査員の腕を発揮し、シエナ近郊の「ロレンツォ・バルトリーニ」を電話帳データから検索してリストアップし、順番に訪ねることにしました。

しかしロレンツォはなかなか見つかりません。会う人ごとに「はずれ」が続きます。それでも数日間、クレアは旅を楽しみ、3人は互いの人生を語り合い、絆を深めていきます。ロレンツォが見つからないまま、クレアとチャーリーの帰国の時が近づきます。そして、あるブドウ畑のそばを3人が車で通りかかったとき、クレアはブドウ畑で働く若者を見てハッとし、運転しているチャーリーに「止めて!」と叫びます。

なぜクレアは、ブドウ畑で働く若者を見て車を止めるように言ったのか・・・・・・。このあとの展開は割愛したいと思います。最後はもちろん、ハッピー・エンドで終わります。

以下はこの映画の感想です。

| なお、ソフィーを演じるアマンダ・サイフリッド(アメリカ人)は、映画の日本語訳では「セイフライド」となっていますが、英語の発音は「サイフリッド」に近いようなので、そのように表記しています。めずらしい姓なので分かりにくいのですが、いずれ原語に近い表記に統一されていくと思います。 |

イタリア観光案内

この映画を見て「出来すぎたストーリー」とか「ハッピーエンド過ぎる」とか、そういうことを言う必要はありません。そのように作ってある映画なのです。観客は、ヴェローナの街並みや、トスカーナの美しい田園風景を満喫しながら、ここち良いストーリー展開と、俳優の演技、洒落た会話を楽しめばよいわけです。

50年前の恋と現在を結びつける話なのですが、カットバックのような映画手法はいっさいありません。映画の時間進行とストーリーの時間進行は一致しています。伏線があるわけでもない。そういう映画作りの面もいたってシンプルで、安心して見ていられる映画となっています。

| |||

| 北部イタリア (C)Google | |||

3人がロレンツォ探しの起点とするシエナの町と、その中心にあるカンポ広場(付近のシエナ旧市街は世界遺産)、トスカーナ地方の美しい丘陵地帯と、そこに点在するブドウ畑、・・・・・・。2つの世界遺産がちゃんと押さえられています。

ロレンツォがいるところはヴェローナ周辺でもミラノ周辺でもよいはずですが、やはり探し回るのはトスカーナでないと映画的にはまずいのだと思います。3人はシエナ付近の「ロレンツォ」を尋ね回るのですが、このあたりだと映像美を考えたロケ地探しも容易でしょう。容易どころか、あまりにもロケ地候補があり過ぎて困ったと思います。3人が郊外でたびたび車を止めるのはそのことを物語っているようです。こういう場面を見ているだけでも、この映画は楽しめるはずです。

| |||

| 3人はロレンツォを捜しにトスカーナに向かう | |||

『ジュリエットからの手紙』のクライマックスは、3人がロレンツォの探索をあきらめ、シエナ近郊の滞在先ホテルを出る場面から始まります。クレアが道路脇の看板で CAPARZO というワイナリーを見つけ「旅の最後の思い出にワインでも」とクルマを寄せるのですが、これが(第1の)クライマックス・シーンの発端です。このワイナリーは、シエナの南東のモンタルチーノ地区にあるカパルツォ・ワイナリーで、ここの主力のワインが、No.31 で書いた「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」です。そう言えば、この映画にはワインを飲むシーンがいろいろと出てきますね。

ひょっとしたらこの映画はイタリア政府観光局が資金援助をしたのではないかと思えるほどです(それはないと思いますが)。ソフィーがイタリアを再訪する飛行機はアリタリア航空だし、「ニューヨーカー」の編集長はソフィーが書いた原稿(=クレアとロレンツォの愛の物語)を雑誌に掲載すると決めたとき、「アリタリアの株を買っておけ」と冗談を言います。もちろん、記事が世に出るとヴェローナへの旅行者が増えるという意味です。しかし、この映画自体がイタリアへの旅行者を増やす映画だと思えるのですね。

この映画を見て、以前に『トスカーナの休日』というアメリカ映画があったのを思い出しました。離婚したアメリカ人の女性作家が、衝動的にトスカーナ地方・コルトーナの町(モンタルチーノにも近い町です)の旧家を買い、そこに定住するまでを描いたものです。イタリアの自然と文化、農園、料理、ワイン、人間模様などがふんだんに出てくる映画でしたが、なんとなく類似の傾向を感じました。

キャスティングの素晴らしさ

この映画で最も注目すべきは、キャスティングの素晴らしさだと思います。

| クレア : ヴァネッサ・レッドグレイヴ |

まず、クレアを演じるヴァネッサ・レッドグレイヴです。彼女はこの映画のとき73歳のはずですが、年相応の美しさの中に、独特の「気品」や「高貴さ」を感じます。映画は、50年前の恋人をイタリアまで探しに来たという設定です。静かな演技だけど、即断即決で行動に移すというような意志の強さを感じさせる。情熱を内に秘めたようなものの言い方も魅力的です。あわせて、これから初めて恋をする少女のような表情も時に見せる。

孫のチャーリーを親代わりとなって育てたという設定ですが、チャーリーに対する母親としての表情や、人生の達人として「息子」をさとす口調も決まっています。

| |||

| ヴァネッサ・レッドグレイヴと、アマンダ・サイフリッド | |||

ヴァネッサ・レッドグレイヴは、73歳という自分の「老い」を隠しませんね。顔や首筋や手などが自然体です。女優の人は個人の考え方がそれぞれあるとは思いますが、彼女の自己主張を感じさせる姿には好感を持ちます。全体として、カメラに映ると周囲を圧するような感じがあり、女優として、また女性としての存在感が抜群の人だと思います。

| ソフィー : アマンダ・サイフリッド |

| |||

|

| |||

『マンマ・ミーア』という、ABBAの名曲をフィーチャーしたミュージカル映画でもそうでした。この映画でアマンダはメリル・ストリープの娘を演じたのですが、感心したのは歌が上手ということに加えて、メリル・ストリープという「ハリウッドの至宝」と渡り合えるだけの存在感です。存在感というのは曖昧な言葉ですが、俳優としての演技力、表情の多彩さ、声の調子を駆使する力、立ち振る舞い、カメラ目線のときの強さ、スクリーンにパッと現れたときに観客が受ける強い印象・・・・・・などを合わせた女優としての総合力のようなものです。「スクリーン占有力」と言ったらいいのでしょうか。

『ジュリエットからの手紙』でも同じです。ヴァネッサ・レッドグレイヴという大女優と対峙して「負けない」アマンダはさすがと再認識したし、明らかに映画のキャスティング担当および監督は、それを分かって彼女を選んだのだと思います。

| ロレンツォ : フランコ・ネロ |

最後に、ロレンツォを演じたフランコ・ネロです。ロレンツォは映画の最後の方にしか出てこないので、演技は多くはありません。ストーリー上、そうなります。大事なのは、彼が私生活におけるヴァネッサ・レッドグレイヴの夫だということです。実際の夫婦をキャストしたことがポイントです。

しかし、映画における夫婦共演というのは別に珍しいことではありません。単に夫婦共演だからというわけではなく、この『ジュリエットからの手紙』という映画にヴァネッサ・レッドグレーヴとフランコ・ネロ夫妻が出演するというキャスティングが素晴らしいと思うのです。なぜか。

少々長くなりますが、過去から順に振り返ってみたいと思います。

イギリスを舞台にした半世紀前のミュージカル

話は『ジュリエットからの手紙』の公開(2010)から54年前にさかのぼります。

1956年3月、ブロードウェイであるミュージカルが初演されました。アラン・ジェイ・ラーナー作詞・脚本、フレデリック・ロウ作曲の『マイ・フェア・レディ』です。バーナード・ショウの「ピグマリオン」を原作とし、20世紀初頭のロンドンを舞台にしたミュージカルです。この作品は大ヒットし、7年以上のロングランを続けました。その後『マイ・フェア・レディ』は世界中に広まり、日本でも何度となく公演されたわけです。

ブロードウェイのオリジナルキャストは、当時21歳のジュリー・アンドリュース(イライザ役)と、レックス・ハリソン(ヒギンズ教授役)でした。ほとんど無名だったジュリー・アンドリュースは、この役で一躍、ミュージカル俳優として注目を集めました。

『マイ・フェア・レディ』はその後1964年に映画化されます。主演はオードリー・ヘップバーン(イライザ)とレックス・ハリソン(ヒギンズ教授。舞台と同じ)です。プロデューサがジュリー・アンドリュースを主演にしなかったのは、おそらく映画スターとしての実績がまだなかったからで、誰しも認める大スターであるオードリーになったのだと想像します。

| |||

|

映画『キャメロット』(1967) | |||

『キャメロット』も1967年に映画化されますが、この映画にもジュリー・アンドリュースは出演しませんでした。そして映画版『キャメロット』で王妃・グエナヴィアを演じたのが、当時30歳のヴァネッサ・レッドグレイヴだったのです。アーサー王は、リチャード・ハリスでした。

ミュージカル『キャメロット』には、もう一人の重要人物が登場します。グエナヴィア王妃と「不倫の恋」におちる円卓の騎士・ランスロットです。『キャメロット』はアーサー王と、王妃・グエナヴィア、ランスロットの三角関係が軸となって進行する物語です。映画でそのランスロットを演じたのがフランコ・ネロでした。

| |||

|

Vanessa Redgrave (Camelot) | |||

| |||

|

Franco Nero (Camelot) | |||

ヴァネッサとフランコの間には子供まで生まれました(1969)。しかしすぐに結婚というわけにはいかなかったのです。何があったのか他人からはうかがい知れませんが、その後2人は別離と再会を繰り返します。そして初めて出会ってから40年後の2006年に、ヴァネッサ・レッドグレイヴとフランコ・ネロはようやく結婚したのです。2人が初めて共演した『キャメロット』と今回の『ジュリエットからの手紙』の2つの映画には、実に43年もの歳月の隔たりがあることになります。

『ジュリエットからの手紙』は、英国人の女性が50年前のイタリア人の恋人をトスカーナに訪ね歩く話です。それは、ヴァネッサ・レッドグレイヴとフランコ・ネロの今までというか、ほとんど生涯そのものと言っていいほどの長い時間と重なっています。映画としては、もうこれ以上はありえないという絶妙のキャスティングなのです。

その意味からしても、この映画で一番重要な場面は、ブドウ畑でクレアとロレンツォが半世紀の時を越えて再会する場面です。演じるのはこの場面に最もふさわしい2人の俳優です。目を合わした瞬間に50年前がよみがえるというシーンなのですが、2人とも40数年前に『キャメロット』の撮影現場で初めて会ったときのことを思い出して演技したと確信します。

|

| ||

|

ヴァネッサ・レッドグレイヴと、フランコ・ネロ

『キャメロット』(1967)と『ジュリエットからの手紙』(2010)より。2つの映画には43年の時間差がある。

| |||

「イギリスとイタリア」の3つの層

ヴァネッサ・レッドグレイヴとフランコ・ネロ夫妻の過去の経緯を知ると、『ジュリエットからの手紙』では3種類の「イギリスとイタリア」が3層に重なっていることが分かります。

| ◆第1層 | イギリス人・シェイクスピアが、イタリアのヴェローナを舞台に書いた「ロメオとジュリエット」 | |

| ◆第2層 | イギリス人・クレアと、イタリア人・ロレンツォの50年越しの恋物語 | |

| ◆第3層 | イギリス人・ヴァネッサ・レッドグレイヴと、イタリア人・フランコ・ネロの40数年越しの愛の軌跡 |

の3つの層です。

『ジュリエットからの手紙』は、一人の女性が、かつて絵の勉強で滞在したイタリアを50年ぶりに訪れる物語です。イタリアは「ヨーロッパのルーツ」です。シェイクスピアは生涯一度も訪れたことにないイタリアへの「あこがれ」をもって「ロミオとジュリエット」を書いたはずです。この映画でイタリアを訪れて昔の恋人を探す女性は、やはりイギリス人でないとまずいのですね。そのイギリス人とイタリア人の間をとりもつ「愛の女神」役をアメリカ人女性が演じる・・・・・・。これが『ジュリエットからの手紙』の構図でしょう。

ジュリエット・レター

最初に書いたように、この映画の原題は「ジュリエットへの手紙」です。日本での題名の「ジュリエットからの手紙」からすると、ソフィーがクレアに書いた返信のことかと思いますが、原題はそうではありません。しかも

|

A letter to Juliet(ジュリエットへの手紙) |

ならクレアが50年前に書いたレターのことになりますが、そうではなくて、

|

Letters to Juliet(ジュリエットへの手紙 - 複数形) |

が原題です。

| |||

|

| |||

No.13 - バベットの晩餐会(2) [映画]

(前回より続く)

ドン・ジョヴァンニはツェルリーナを誘惑する

前回の続きです。料理に関する考え方はバベットと村人では180度違っています。バベットにとっての料理は「芸術であり、人々を幸せにする」ものですが、村人にとっての料理は「神のしもべである人間の肉体を維持するためのもの」です。実はこれと全く同じ型のスレ違いが映画の最初の方に出てきます。それは料理に関するものではなく、音楽についてのものです。つまり、パパンがフィリパに歌のレッスンをする場面です。

この場面でフィリパにレッスンをつけたパパンは、フィリパと一緒に、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の第1幕の中で「ドン・ジョヴァンニが村の娘・ツェルリーナを誘惑する場面の2重唱」をデュエットします。

パパンはフィリパの歌の才能を確信していて、パリのオペラ座でデビューさせるようなことまでを夢見ています。パパンはフィリパを音楽という芸術の世界へ「誘惑」したいわけです。

パパンはフィリパの歌の才能を確信していて、パリのオペラ座でデビューさせるようなことまでを夢見ています。パパンはフィリパを音楽という芸術の世界へ「誘惑」したいわけです。デュエットが終わったとき、感動したパパンはフィリパを引き寄せ、彼女の額に接吻します。パパンはフィリパの歌の才に感動し、自分がデンマーク・ユトランド半島の寒村でドン・ジョヴァンニを演じたことに感動し、またモーツァルトの音楽に感動し、もっと言えば「音楽の女神」に感動したわけです。しかしフィリパにはそうはとれない。パパンの行為に強い違和感を抱いたフィリパは、父親の牧師にレッスンの中止を申し出て、パパンは失意のうちにパリへと戻ります。

なぜフィリパは違和感を抱いたのでしょうか。それはオペラにおけるドン・ジョヴァンニのようにパパンが自分を誘惑していると感じたからだ、ともとれます。しかしもっと本質的には、パパンにとって音楽は芸術であるのに対し、フィリパにとって音楽(歌)は神への愛を表現する手段だということです。この根底のところで完全にスレ違っています。フィリパにとって音楽そのものに感動する自分というのはありえないし、あったとしたら許せない。

このスレ違いの構造は「料理という芸術」についてのバベットと村人の関係と相似型です。映画「バベットの晩餐会」は料理についての映画と見なされていますが、隠されたもう一つのテーマは音楽です。この映画の全編に村人の歌う「賛美歌」がたびたび出てくることもそれを暗示しています。バベットは、パパンが音楽で成し得なかったことを料理でやってのけたとも言えるのです。

パパンとフィリパの2重唱の場面は、この映画の公開1年前にロンドンで初演されたアンドリュー・ロイド・ウェバーの傑作ミュージカル「オペラ座の怪人」(1986)を思い起こさせますね。「オペラ座の怪人」は簡単に言うと「パリのオペラ座の地下に棲むファントム(怪人)がコーラス・ガールのクリスティーンに音楽(歌)を教え、誘惑する」という話です。ファントム=パパン、クリスティーン=フィリパという構図、つまりパリのオペラ座からやってきたパパンがフィリパに歌を教えて音楽の世界に誘惑する、というわけです。そして両作品に共通しているのが「ドン・ジョヴァンニ」です。「オペラ座の怪人」には「ドン・ファンの勝利」という「劇中劇」が出てきて、それが重要な位置を占めているわけですから。

「バベットの晩餐会」に話を戻します。クラシック音楽を利用した映画はヤマのようにありますが、これほど見事に、そっと使ってみせた例はそうはないと思います。2重唱の中にドン・ジョヴァンニが「お前の運命をわしが変えてみせよう」と歌う歌詞があります。まさにパパンはフィリパの運命を変えたいのです。つまりこのシーンは「ドン・ジョヴァンニがツェルリーナを肉体の快楽へと誘惑する」ための音楽が、「パパンがフィリパを音楽という芸術の世界へと誘惑する」ための音楽に転用されています。いや、転用というのは正確ではありません。「バベットの晩餐会」には「ドン・ジョヴァンニ」の1シーンが「劇中劇」として巧妙に挿入されていると言うべきでしょう。本当の劇が演じられるわけではありませんが、意味としては「劇中劇」です。

この劇中劇の主役はモーツァルトの音楽です。音楽は人の聴覚を通して精神に直接働きかけます。映画の中でレーベンイェルム将軍はバベットの料理を評して「肉体的快楽と精神的快楽の区別をつかなくする」と言っていますが(これはフランスの将軍の評を引用したものです)、音楽についても全く同じことが言えると思います。

|

モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』 第1幕 第9場 小二重唱 ("誘惑の二重唱")

|

||||

|

[ドン・ジョヴァンニ] あそこで手に手を取り合い、 あそこでわしにいいわと言うのだ。 ごらん、遠くはないのだ、 ゆこう、いとしいひとよ、 ここを離れて。 [ツェルリーナ] そうしようかしら、 いいえそうしてはだめだわ、 心臓がちょっとドキドキするわ。 ほんとうに、仕合わせになれそうね、 でも、まだからかわれて いるのかもね。 [ドン・ジョヴァンニ] おいで、わたしの可愛いひとよ。 [ツェルリーナ] マゼットが可哀そうだわ。 |

[ドン・ジョヴァンニ] お前の運命をわしが変えてみせよう。 [ツェルリーナ] はやく、私もうそんなに頑張れないわ。 [ドン・ジョヴァンニ] 行こう、行こう・・・・・・ [ツェルリーナ] 行きましょう・・・・・・ [ドン・ジョヴァンニ ツェルリーナ] 行きましょう(行こう)、 行きましょう(行こう)、 愛しい人よ、 けがれのない愛の苦しみの 埋め合わせをするために! |

|||

|

オペラ台本訳:海老沢 敏 音楽之友社 名作オペラブックス(1988) |

||||

料理とワインのマリアージュ

料理の話です。この映画の晩餐会で感心するのは、バベットが作る料理もさることながら、ワインが大変重要な位置を占めていることです。あたりまえかもしれませんが・・・・・・。アモンティリャード(シェリー、食前酒)、ヴーヴ・クリコ(白・シャンパーニュ)、クロ・ヴージョ(赤)、ハイン(コニャック、食後酒)と続くわけですが、どれも超一級品です。よく「料理とワインのマリアージュ(結婚)」ということを言いますが、その「結婚」をバベットは演出してみせました。

もちろんワインは彼女が作ったものでなく、選んだものです。しかしワインを選んでから料理を考えたということも考えられる。そこまでではないかもしれないが、少なくとも料理とワインは同時に考えられているという印象を受けます。

晩餐会はバベットが村にきてから14年後という設定になっています。ということは1885年です。晩餐会に供されたクロ・ヴージョは1845年です。つまり40年もののブルゴーニュ・ワインの銘品を12人に振る舞うわけで、これは並大抵ではない。

1万フランという大金を手にしていないと出来ないし、そういう気にはなれないと思います。映画の中では、将軍がワイン好きだとみたバベットが、ウェイター役の少年に指示して、将軍の前にポンとクロ・ヴージョのボトルを置く場面さえ出てきます。これは全くの推測なのですが、1845年というのはワインの非常な当たり年ではないでしょうか。わざわざ1845年となっているのは、この映画の脚本家(ないしは原作の著者)が19世紀のフランスワインの歴史をそこまで調べて書いたのだと思いました。いずれにせよ、バベットが調達した食材の値段よりワイン類全体の値段の方が高いということも考えられる、そういった名品ぞろいだと思います。

1万フランという大金を手にしていないと出来ないし、そういう気にはなれないと思います。映画の中では、将軍がワイン好きだとみたバベットが、ウェイター役の少年に指示して、将軍の前にポンとクロ・ヴージョのボトルを置く場面さえ出てきます。これは全くの推測なのですが、1845年というのはワインの非常な当たり年ではないでしょうか。わざわざ1845年となっているのは、この映画の脚本家(ないしは原作の著者)が19世紀のフランスワインの歴史をそこまで調べて書いたのだと思いました。いずれにせよ、バベットが調達した食材の値段よりワイン類全体の値段の方が高いということも考えられる、そういった名品ぞろいだと思います。カフェ・アングレの料理長という立場では、料理とワインのフルコースの詳細を全部自分だけで決めて晩餐会を催す、という機会はそうはないと思います。バベットは自分の考える(やりたかった)理想の晩餐会を、料理とワインで演出してみせたのだと思います。

パリ・コミューン

マルチーヌ、フィリパの姉妹とバベットが初めて出会う1871年9月の場面を思い出してみます。バベットが持参したパパンの手紙には「パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところだった。」という意味のことが書かれていました。この1871年における「パリで革命」とは、歴史上有名な「パリ・コミューン」のことです。

19世紀フランスのナポレオン3世は1870年7月にプロイセンとの普仏戦争をはじめますが、たちまち敗勢に陥り、帝制は瓦解して第三共和制が成立します。この「国防政府」のもとに戦いは続けられるのですが、1870年末からの冬の時期にはパリがプロイセン軍に包囲されるに至りました。パリでは食料不足が深刻になり、ネズミや犬の肉が売買され、動物はほとんど姿を消したと言います。そして1871年1月28日に政府はプロイセン軍に対して正式に降伏(休戦条約に調印)します。

ボルドーに移って国民議会を開催した政府は、アルザス・ロレーヌの割譲や50億フランという天文学的金額の賠償金支払いを含む和平交渉をプロイセンとするのですが、パリ包囲に抵抗して多大な犠牲をはらった労働者を中心とするパリ市民は、降伏を認めずに蜂起します。1871年3月26日にコミューン評議員の普通選挙が行われ、3月28日にパリ市庁舎で革命政府の樹立が宣言されます。これが「パリ・コミューン」です。

| |||

|

「バベットの晩餐会」に挿入されている パリ・コミューンを描いた絵 | |||

| |||

|

マクシミリアン・リュス 『コミューン下のパリの街路』 (オルセー美術館) | |||

| 新印象主義の画家、マクシミリアン・リュスは、13歳の時にパリ・コミューンの惨劇を目撃し、生涯忘れられなかったという。 | |||

パリ・コミューンはわずか2ヶ月という短命に終わりましたが、労働者が中心となった革命政府樹立の衝撃は大きく、その後の世界の政治運動に多大な影響を与えました。また実行までには至りませんでしたが、女性参政権や児童の夜間就業禁止などの、さまざまな革新的な政策が打ち出され、これらはその後の世界に大きな影響を与えています。ちなみに、大佛次郎(1897-1973)の「パリ燃ゆ」は、このパリ・コミューンを描いたノンフィクションの傑作です。

料理は誰のものか

以上の歴史的背景をもとに「バベットの晩餐会」の状況設定を考えてみると、バベットは高級レストランであるカフェ・アングレの料理長でありながら、それを投げうって夫とともにコミューンに参加した、と考えるのがもっとも妥当だと思います。だからこそ夫と子供を殺され、彼女も処刑されかかったのです。コミューンに参加したのはいわゆる労働者階級だけでなく、法律家や教師、芸術家といった知識層の人もいたことが知られています。画家のクールベはパリ・コミューンに参加したため、その後スイスに亡命せざるを得なくなり、その地で亡くなりました。

では、彼女の職業であったカフェ・アングレのシェフというのはどういう立場でしょうか。

一般に認識されている(高級)フランス料理は、王侯貴族の庇護のもとに発展しました。これは世界各国そうだと思いますが、絶対王制や王権が極めて強かったところには独自の料理が高度に発達しています。フランスをはじめ、ロシア、トルコ、清朝(中国)などです。フランスではもちろんブルボン王朝であって、王家およびそれを取り巻く貴族たちが「人民を搾取して」得た財力にものを言わせ、料理人たちを囲い、食材と料理技術を追求させた結果「フランス料理」と呼ばれる大ジャンル、体系ができあがったわけです。

王制が倒れたあとに高級料理のパトロンとなったのは、富裕層、ブルジョアジー、高級軍人、政府高官、人気芸能人などだったはずです。その人たちが、王制以降の共和制や帝制を支えました。バベットの晩餐会に出席したレーヴェンイェルム将軍は、フランスの将軍とカフェ・アングレでバベットの料理を食べた経験があったわけですが、まさにそういった「料理のパトロンとしての高級軍人」でした。バベットはカフェ・アングレの12人分は1万フランだと言っています。つまり一人800フランということになります。19世紀のパリにおいて800フランがどの程度の貨幣価値をもっていたのか、詳細は知りませんが、現代日本の感覚で言うと一人数十万円というレベルであることは間違いないと思います。とても「庶民」には手が出せないものです。

バベットの料理技術は、もちろん彼女の天賦の才と努力はあると思いますが、料理にお金を惜しまない階級の後ろ盾があってこそ、長い歴史ではぐくまれ、伝達され、磨かれてきたものです。「お客さまを幸せにしました。力の限りを尽くして」とバベットは言っていますが、そのお客様はあくまで富裕層でした。それはパリ・コミューンという「反乱」を攻撃し、市民を殺戮し、制圧し、処刑した共和制政府の支持基盤層であったわけです。

しかしバベットは自らを「芸術家」と意識しだしました。芸術をつきつめて考えると富裕層のだけのものではなく、前に書いたように「宗教や国籍、階級、財力、地位、年齢には無関係なもの」です。バベットはその意識があったからこそ、料理長の職を投げうってパリ・コミューンに身を投じたのだと考えられます。

富裕階級から一般市民へ・・・・・・。これは料理のみならず、絵画、音楽、陶芸、演劇、舞踊など、あらゆるジャンルの芸術がたどった道です。カフェ・アングレの料理長からパリ・コミューンへ、というバベットの経歴の設定は、まさにそれを暗示しています。

晩餐会が終わり、客たちが別室で食後のコーヒーとコニャックを飲んでいるとき、バベットが厨房で赤ワインのグラスを傾けるシーンがあります。料理の長い歴史と彼女の激動の人生をバックに、「お客様を幸せにした、芸術家としての満足感」がクロ・ヴージョの一杯に凝縮されている感じの、良いシーンだと思います。

バベットのメニュー

[料理]

| ① | 海亀のスープ |

| ② | キャヴィアのドミドフ風、ブリニ添え |

| ③ | ウズラのフォアグラ詰めパイケース入り、ソース・ペリグール (ウズラのパイ詰め石棺風) |

| ④ | 季節のサラダ |

| ⑤ | チーズ3種の盛り合わせ |

| ⑥ | ラム酒風味のサヴァラン、フルーツのコンフィ添え |

| ⑦ | 新鮮なフルーツの盛り合わせ |

| ⑧ | コーヒー |

[ワイン]

| ① | アモンティリャード (Amontillado) |

| ② | ヴーヴ・クリコ - 1860 (Veuve Cliquot) |

| ③ | クロ・ヴージョ - 1845 (Clos Vougeot) |

| ④ | コニャック:ハイン - フィーヌ・シャンパーニュ (Cognac : Hine - Fine Champagne) |

海亀のスープ

現代において海亀は、鯨とともに大型海洋生物の代表的な絶滅危惧種であり、ワシントン条約で国際取引が禁止されています。従って海亀のスープを味わった人はいないと思いますが、その昔はおいしいことで有名なスープだったようです。バベットがカフェ・アングレの料理長として腕をふるっていた19世紀中頃のヨーロッパにおいて海亀のスープがどういうポジションにあったのかを暗示する話が、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」(1865)に出てきます。

「不思議の国のアリス」に Mock Turtle(ニセ海亀)というキャラクターが出てきます。

これはどういうことかというと、海亀のスープ(turtle soup)があまりに有名になったため、19世紀のロンドンでは海亀の肉を使わずに仔牛の肉で代用したイミテーションのスープ(mock turtle soup)を出すレストランが出てきました。キャロルはこれから "soup" を取って Mock Turtle というキャラクターを作ったわけです。女王はアリスに「 Mock Turtle から mock turtle soup を作るのだ」と説明するのですが、言葉遊びでキャラクターを作り出すキャロルの面目躍如といったところです。ジョン・テニエルが描いた「不思議の国のアリス」オリジナル版の挿画で Mock Turtle が仔牛と海亀の合成動物に描かれているのはそういう事情によります。

これはどういうことかというと、海亀のスープ(turtle soup)があまりに有名になったため、19世紀のロンドンでは海亀の肉を使わずに仔牛の肉で代用したイミテーションのスープ(mock turtle soup)を出すレストランが出てきました。キャロルはこれから "soup" を取って Mock Turtle というキャラクターを作ったわけです。女王はアリスに「 Mock Turtle から mock turtle soup を作るのだ」と説明するのですが、言葉遊びでキャラクターを作り出すキャロルの面目躍如といったところです。ジョン・テニエルが描いた「不思議の国のアリス」オリジナル版の挿画で Mock Turtle が仔牛と海亀の合成動物に描かれているのはそういう事情によります。19世紀のヨーロッパでイミテーションまで出た海亀のスープは、日本で言うとスッポンのスープでしょうか。しかし同じカメ類だからといって似たような味だと思うのは安易でしょうね。今となっては「幻のスープ」と言うしかないのですが、なぜ「幻」なのかを考えるべきでしょう。イミテーションまで出るということは、需要が供給(=海亀の漁獲量)を大幅に上回っていたということです。養殖できない海産物について「需要があるからとる」という論理だけで行動していたのでは、絶滅危惧種になってしまうのは当然です。人間の「欲」が生物を絶滅に追いやった例は数えきれずにあります。「海亀のスープ」で私たちが思い起こすべきことは、その点です。

海亀のスープの後に出されるキャヴィアのドミドフ風、ブリニ添えですが、ドミドフ風とはサワークリームを添えたもののようです。ブリニは小さなパンケーキですね。つまりパンケーキの上にキャビアを乗せ、サワークリームを添えた前菜です。

ウズラのフォアグラ詰め、パイケース入り

バベットの創作料理とされている晩餐会のメインディッシュです。もちろん食べたことはないのですが、映画を見ていると、ウズラの中にフォアグラをトリュフと一緒に詰め、パイ生地で作ったケースに入れてオーブンで焼く、というレシピのようです。つまり、

| ① | 焼いたパイの皮の、パリパリ感と香ばしさ | |

| ② | ウズラの肉のあっさりした肉質 | |

| ③ | フォアグラとトリュフの、濃厚でねっとりした味 |

を三位一体で味わうというコンセプトの料理だと推測できます。映画ではこれを「ウズラのパイ詰め石棺風」と言っていました。料理に合わせるソース・ペリグールは、トリュフの濃厚なソースです。

考えてみるとこのメイン・ディッシュのコンセプトと考えられる、

| ① | パリパリとした香ばしさ | |

| ② | あっさりとした肉質感 | |

| ③ | ねっとりと濃厚な味 |

という3つの感覚の一体感を味わう料理は、中華料理にも日本料理にもありますね。発想を飛躍させると「稚鮎の天ぷら」などはそういう感じがします(③は鮎の内臓部分)。天ぷら職人の創作料理には、この三位一体がいろいろありそうです。もちろん味は全く違うという前提での、料理のコンセプトの類似性です。日本料理はフレンチとは全く歴史が違う料理ですが、発想を突き詰めると意外と似ている部分もあると思います。

デザートとして出されるラム酒風味のサヴァランですが、バベットはこのサヴァラン(焼き菓子)を円形に作っていましたね。そこにフルーツのコンフィ(砂糖漬け)を添え、ラム酒をかけていました。

ワイン

アモンティリャードは、スペインのアンダルシア地方の酒精強化ワインである「シェリー酒」の一種です。「バベットの晩餐会」では食前酒として出されました。高級シェリーとして有名で、映画の中で「食通」である将軍は飲むなり「これは驚いた、アモンティリャードだ」と言い当てていました。

アモンティリャードで思い出すのは、エドガー・アラン・ポーの短篇小説「アモンティリャードの樽」です。ある男の復讐譚なのですが、ポーの短篇小説のあらずじを書くのはまずいと思うのでやめておきます。全編に「アモンティリャード」という言葉が呪文のように繰り返される独特の小説です。

ヴーヴ・クリコ 1860 は、言わずと知れたシャンパーニュの銘酒の一つです。晩餐会の時代設定は1885年なのでこのヴーヴ・クリコは25年ものということになります。25年もののシャンパーニュを飲んだことはないのですが、30年ものの白ワインなら山梨のあるワイナリーで飲んだことがあります。完全に白ワインのイメージが覆る味でした。酸味がぐっと後退していて、甘みとふくよかさが前面に出ている感じです。25年もののシャンパーニュもそうなのでしょうか。

クロ・ヴージョ 1845 ですが、これも大変に有名なブルゴーニュの赤ワインですね。前に書いたように、バベットの晩餐会の舞台設定では40年ものということになります。コート・ドールで、有名なロマネ村の北方に位置するヴージョ村のワインになります。

晩餐会のワインでは、このクロ・ヴージョが重要な役割をはたしています。将軍は追加を要望してボトルから自ら注ぐし、村人も言葉には表さないものの、美味しさに感じ入っている場面がいくつかあります。ほかでもないバベット自身が厨房でクロ・ヴージョを飲んで感動しているシーンが出てきます。熟成が進んだ赤ワインの香りと味に、10数年前のパリを思い出したという感じでしょうか。

「バベットの晩餐会」のテーマ

No.3 「ドイツ料理万歳!」からの連想で書いたので、料理に偏った記述になりましたが「バベットの晩餐会」のテーマは料理(と音楽)だけではありません。この映画はフィリパの最後のせりふにみられるように、人は神に仕えることで幸せになれるという宗教映画とみなすことも、もちろんできます。

またもっと大きくは人間が生きることの意味、特に

| ◆ | つつましく、ひっそりと、慈善に生きる姉妹 | |

| ◆ | 地位も名誉も投げうって召使いに転じた料理長 | |

| ◆ | 望みうる地位も名誉も手に入れたが、心は空虚な将軍 | |

| ◆ | 栄光に包まれたが、晩年は孤独な芸術至上主義の歌手 |

という4者4様を描くことで、人間の幸福とは何かを問いかけた映画でもあるでしょう。

著作権という「両刃の剣」

最後に書いておくべきことがあります。映画「バベットの晩餐会」のDVD版は以前発売になったようですが、現在は絶版です。米国では発売されているようですが、リージョンが違うので日本の再生機では使用できません。つまり現在、この作品を購入しようとすると、中古のソフトを探すしかないのです。

こういう状況を考えると、著作権やそれに関連した出版権は「芸術にとって両刃の剣」という気さえします。こういった権利は、芸術家・作家・出版社などの権利を確保し、違法な複製で権利保有者の収入が脅かされないようにし、芸術や文学の発展を助けるために近代国家で設定されているものです。

しかし権利と義務はペアだと、私たちは義務教育のころに習いました。著作権や出版権など、その作品を長期間に渡って独占してしまう強い権利を持っている人は、また同時にその作品を広く世に広める義務も負っているはずです。死蔵する権利、というものはないのです。作品が広く世に広まることこそが、クリエータが継続して良い作品を生み出す原動力です。そして著作権・出版権といった権利はまさに「クリエータが継続して良い作品を生み出す」ためにあるのです。

バベットは映画の最後で「貧しい芸術家はいません」と確信をもって言い切りましたね。日本でこの映画のDVDの複製・出版権をもっている会社は、芸術が分からない、心の貧しい人ばかりだと見えます。是非、心を入れ替えてほしいものです。

|

| 補記 |

絶版になっていた『バベットの晩餐会』のDVDですが、2011年11末に、従来とは発売元を変えて紀伊国屋書店から発売され、私も購入しました。DVDが絶版のままであることを指して「日本でこの映画のDVDの複製・出版権をもっている会社は、芸術が分からない、心の貧しい人ばかり」と書きましたが、その言い方を踏襲すると「紀伊国屋書店には芸術が分かる心の豊かな人がいた」ということになります。紀伊国屋書店さんに感謝したいと思います。

(2012.02.03)

No.12 - バベットの晩餐会(1) [映画]

No.3 「ドイツ料理万歳!」で紹介しましたが、この本の著者の川口さんはドイツ料理が発達しなかった理由について、

などをあげ、最後に

に言及しています。私は④が一番の理由じゃないかと No.3 で書いたのですが、それは映画「バベットの晩餐会」の強烈な印象があるからだ、とも書きました。その「バベットの晩餐会」(1987年、デンマーク映画)についてです。

映画「バベットの晩餐会」のあらすじ

舞台は19世紀のデンマーク、北海に突き出たユトランド半島の海辺の寒村です。この地に住みついた一人の牧師がルター派の小さな教会をはじめ、村人たちに神の教えを説きます。 牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。

牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。

この村に外から偶然やって来て、姉妹に心を引かれた男が二人いました。一人は騎兵隊のローレンス・レーヴェンイェルム士官です。彼は賭事による借金を親に叱責され、ユトランド半島の叔母の家に3ヶ月間滞在して心を入れ替えろと命令されてやってきました。そして村を通りかかった時に、上の娘のマルチーネと出会います。士官は彼女に強く引かれ教会に足繁く通いますが、滞在期間が過ぎ、忘れがたい思いを残しつつ村を去ります。士官は王妃の侍女と結婚しました。

もう一人はパリで活躍しているフランス人のオペラ歌手、アシール・パパンです。彼はストックホルムに公演にきたとき、ユトランド半島の自然を見て帰りたいということで、村にやって来て食料品店に宿をとりました。そして教会に行ったとき、牧師の下の娘・フィリパの美しい声に惚れ込んでしまいます。パリで歌手としてもやっていける才能があると感じたパパンは、父親の牧師の了解をとって村でフィリパに歌のレッスンを始めます(ちなみにこの場面では、モーツァルトのオペラ、ドン・ジョバンニの中の2重唱が大変効果的に使われています)。しかしフィリパは神に仕える意志が強く、父親にレッスンの中止を申し出ます。パパンは失意のうちにパリへと去ります。

その後、牧師も亡くなり、牧師の弟子の村人は残された2人の娘に託されました。そして月日がたちました。

1971年の9月の、嵐雨の夜のことです。疲れきった表情の見知らぬ女性が姉妹を訪ねてきます。そして、一通の手紙を姉妹に差し出します。 それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」

それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」

姉妹は「家政婦を雇う余裕はないのです」と言いますが、バベットは「お金はいりません。置いてもらうだけでよいのです」と懇願します。姉妹も納得し、バベットは姉妹の召使いとして働き始めます。姉妹は土地の言葉や、村での生活のすべをバベットに教えます。例えば水につけてもどした干し魚を切り身にし、パンをいれ、ビールを加えて煮込む料理の方法などです。

そうやって14年が経過しました。牧師の弟子だった村の人たちも年をとり、怒りっぽくなり、教会においても些細なことでいさかいが絶えなくなります。姉妹は心配します。そこで亡くなった牧師の生誕100周年の日に、牧師を知る村人を招いて晩餐会をやろうと企画します。姉妹の狙いは牧師の教えを再び思い返し、村人たちの神に仕える気持ちを高め、融和をはかることでした。

一方バベットには唯一パリとのつながりがありました。それはパリにいる親友が、預けたお金で毎年買って送ってくれる宝くじです。晩餐会も近づいた頃、バベットはその親友から手紙を受け取ります。驚いたことに「1万フランの宝くじがあたった」という内容です。これを知った姉妹は、とうとうバベットと別れる時が来た、バベットはパリに帰るものとあきらめます。

その夜、姉妹はバベットからある申し出を受けます。それは「牧師の誕生日の晩餐会に料理を作らせてほしい。フランス料理を作りたい。費用は私が出す。いままで頼みごとをしたことはない。たった一度のお願いを聞いてほしい。その準備のために数日間の休みを欲しい」との申し出です。姉妹は「バベットが費用を出す」ということを固辞しますが、バベットの「たった一度のお願いですから」という言葉に説得され、了承します。

バベットは休暇をとり、船乗りの甥に頼んでフランスから食材を取り寄せます。村に戻ってきたバベットは、晩餐会に使う食材を船から次々と運び込みました。海亀、ウズラ、クロ・ヴージョ(ワイン)・・・・・・。姉妹や村人にとっては見たこともないような食材です。姉妹は心配になってきました。バベットが「魔女の饗宴」をやるように見えてきたからです。姉妹は村人を集めて謝ります。「牧師の誕生日の晩餐会で魂を危険にさらすことになった。何を食べさせられるかもわからない。災いを招くかもしれない。こんなことになるとは思わなかった。私たちはただ、バベットの望みをかなえてあげたかっただけです。」

これに対して村人たちは答えます。「大丈夫です。晩餐会では何があっても食べ物や飲み物の話はしません。どんな言葉も出さないようにします」「舌は、神をたたえるが、一方では手に負えない毒の塊です。晩餐会の日には皆、味がないように振る舞いましょう。舌はお祈りのために使います」

晩餐会も迫ってきたころ、レーベンイェルム夫人から手紙がきます。「甥のレーベンイェルム将軍も、牧師の生誕100年の晩餐会に是非出たいといっている。将軍を一緒につれていきたい」との内容です。将軍とは、かつて士官の時代に村を訪れた、その人です。こうして晩餐会には姉妹を含めて12人が出席することにになりました。

晩餐会の当日です。村人たちは「味わってはなならぬ、料理の話はするな、何も考えないように」と言い合いながら席につきます。レーベンイェルム将軍も叔母といっしょに到着しました。そして晩餐会が始まります。

晩餐会の場面を文章で表現するのは難しいのですが、要するに、言葉にするかしないかは別にして、あまりのおいしさに出席者全員が圧倒されていくのです。出席者のうち唯一の「食通」は将軍ですが、 最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。

最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。

メインディッシュの「ウズラのパイケース入り」が出たとき、将軍はフランスに駐在していた頃にフランス騎兵隊の軍人とパリのレストランに行った思い出を語ります。「パリの最高級レストラン、カフェ・アングレに行ったことがある。驚いたことにそこの料理長は女性だった。そして彼女の創作料理がウズラのパイだった。その夜のホストだったフランスの将軍はこう言っていた。ここの料理長は食事を恋愛に変えることのできる女性だ。近頃のパリには決闘してでも欲しい思える女性はいなくなった。唯一、決闘に値する女性はこの店の料理長だと・・・。彼女は厨房の天才として有名だった」

村人たちの会話も弾んでいきます。牧師の生前の思い出に話がはずみ、いさかいをしていた村人同士が互いに詫びたり、いたわりの言葉をかけたりと、次第に和やかな雰囲気に包まれていきます。村人たちの表情もやさしくおだやかになっていき、人と人の信頼関係がふただび取り戻せたように見えます。

晩餐会がすべて終わり、満ち足りた表情を浮かべて客たちが帰ったあと、姉妹とバベットは会話を交わします。この最終場面の会話はすべて掲げましょう。

料理とは何か

「寓話」と言うならその通りです。しかし強い印象を残す「寓話」です。この映画の、晩餐会にまつわる基本的なメッセージは、

ということでしょう。映画では「魂を危険にさらす」覚悟で晩餐会に臨んだ村人たちの、最初はこわばった表情が次第に和んでいく様子が精緻なカメラワークでとらえられています。この映画を見た人が誰しも強烈な印象を覚えるのは、この晩餐会の場面における人々の表情と、その背後にあるメッセージだと思います。

宗教と料理

しかしそれ以外に私が強く印象に残ったことがあります。それは村人が晩餐会に臨むときの彼らの考えなのです。村人からすると「おいしい料理を味わうことは、魂を危険にさらす」ことであり「料理をおいしいと思うこと自体が神への裏切り」になり「舌は、言葉によってお祈りをするものであって、料理を味わうものではない」のです。

最初に書いたように、No.3「ドイツ料理万歳!」でドイツ料理が発達しなかった理由について「プロテスタントに影響されたドイツ人の気質」が一番じゃないかとしたのですが、それはこの「バベットの晩餐会」の印象が強かったからです。バベットの晩餐会に出てくる村人のような考えでいる限り、料理は発達のしようがないのです。もちろん現在では村人のように考える人はいないと思います。しかしプロテスタントの教えが原型としてあって、それが国民の気質にまで影響を与えるとき、その気質は長期間残るのではと思うのです。

この映画の舞台はデンマークの寒村です。ドイツではありません。しかし歴史的にプロテスタントがメジャーだった地域には、料理についての共通性があるのではないでしょうか。私の経験でも「ドイツ、オランダ、ベルギー北部、イギリス」と「イタリア、フランス、ベルギー南部、スペイン」の間には、どうも明確な境界線があるように思えてならないのです。

ちょっと脇道にそれますが、この「境界線」を皮肉ったジョークがいろいろと思い出されますね。たとえばフランスには次のようなジョークがあるようです。

イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。

イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。

これをフランス人が書くと「傲慢」に聞こえると思いますが、イギリス人の(かつプロヴァンスに惚れ込んでいる人の)著書だからこういう記述もアリなのでしょう。

こういう文章を読むと「食」に関心が高い人は「ラムを一度しか殺さない」プロヴァンスに是非行ってみたい、と思うのではないでしょうか。この本が出版されたあと、ヨーロッパ中からこの本を手にした観光客がプロヴァンスに押し寄せたようですね。分かります。

| ① | 食材の不足 |

| ② | 狩猟文化 |

| ③ | イタリア・フランスとの格差 |

などをあげ、最後に

| ④ | プロテスタントに影響されたドイツ人の気質 |

に言及しています。私は④が一番の理由じゃないかと No.3 で書いたのですが、それは映画「バベットの晩餐会」の強烈な印象があるからだ、とも書きました。その「バベットの晩餐会」(1987年、デンマーク映画)についてです。

映画「バベットの晩餐会」のあらすじ

(以下には物語のストーリーが明かされています)

舞台は19世紀のデンマーク、北海に突き出たユトランド半島の海辺の寒村です。この地に住みついた一人の牧師がルター派の小さな教会をはじめ、村人たちに神の教えを説きます。

牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。

牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。この村に外から偶然やって来て、姉妹に心を引かれた男が二人いました。一人は騎兵隊のローレンス・レーヴェンイェルム士官です。彼は賭事による借金を親に叱責され、ユトランド半島の叔母の家に3ヶ月間滞在して心を入れ替えろと命令されてやってきました。そして村を通りかかった時に、上の娘のマルチーネと出会います。士官は彼女に強く引かれ教会に足繁く通いますが、滞在期間が過ぎ、忘れがたい思いを残しつつ村を去ります。士官は王妃の侍女と結婚しました。

もう一人はパリで活躍しているフランス人のオペラ歌手、アシール・パパンです。彼はストックホルムに公演にきたとき、ユトランド半島の自然を見て帰りたいということで、村にやって来て食料品店に宿をとりました。そして教会に行ったとき、牧師の下の娘・フィリパの美しい声に惚れ込んでしまいます。パリで歌手としてもやっていける才能があると感じたパパンは、父親の牧師の了解をとって村でフィリパに歌のレッスンを始めます(ちなみにこの場面では、モーツァルトのオペラ、ドン・ジョバンニの中の2重唱が大変効果的に使われています)。しかしフィリパは神に仕える意志が強く、父親にレッスンの中止を申し出ます。パパンは失意のうちにパリへと去ります。

その後、牧師も亡くなり、牧師の弟子の村人は残された2人の娘に託されました。そして月日がたちました。

1971年の9月の、嵐雨の夜のことです。疲れきった表情の見知らぬ女性が姉妹を訪ねてきます。そして、一通の手紙を姉妹に差し出します。

それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」

それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」

姉妹は「家政婦を雇う余裕はないのです」と言いますが、バベットは「お金はいりません。置いてもらうだけでよいのです」と懇願します。姉妹も納得し、バベットは姉妹の召使いとして働き始めます。姉妹は土地の言葉や、村での生活のすべをバベットに教えます。例えば水につけてもどした干し魚を切り身にし、パンをいれ、ビールを加えて煮込む料理の方法などです。

そうやって14年が経過しました。牧師の弟子だった村の人たちも年をとり、怒りっぽくなり、教会においても些細なことでいさかいが絶えなくなります。姉妹は心配します。そこで亡くなった牧師の生誕100周年の日に、牧師を知る村人を招いて晩餐会をやろうと企画します。姉妹の狙いは牧師の教えを再び思い返し、村人たちの神に仕える気持ちを高め、融和をはかることでした。

一方バベットには唯一パリとのつながりがありました。それはパリにいる親友が、預けたお金で毎年買って送ってくれる宝くじです。晩餐会も近づいた頃、バベットはその親友から手紙を受け取ります。驚いたことに「1万フランの宝くじがあたった」という内容です。これを知った姉妹は、とうとうバベットと別れる時が来た、バベットはパリに帰るものとあきらめます。

その夜、姉妹はバベットからある申し出を受けます。それは「牧師の誕生日の晩餐会に料理を作らせてほしい。フランス料理を作りたい。費用は私が出す。いままで頼みごとをしたことはない。たった一度のお願いを聞いてほしい。その準備のために数日間の休みを欲しい」との申し出です。姉妹は「バベットが費用を出す」ということを固辞しますが、バベットの「たった一度のお願いですから」という言葉に説得され、了承します。

バベットは休暇をとり、船乗りの甥に頼んでフランスから食材を取り寄せます。村に戻ってきたバベットは、晩餐会に使う食材を船から次々と運び込みました。海亀、ウズラ、クロ・ヴージョ(ワイン)・・・・・・。姉妹や村人にとっては見たこともないような食材です。姉妹は心配になってきました。バベットが「魔女の饗宴」をやるように見えてきたからです。姉妹は村人を集めて謝ります。「牧師の誕生日の晩餐会で魂を危険にさらすことになった。何を食べさせられるかもわからない。災いを招くかもしれない。こんなことになるとは思わなかった。私たちはただ、バベットの望みをかなえてあげたかっただけです。」

これに対して村人たちは答えます。「大丈夫です。晩餐会では何があっても食べ物や飲み物の話はしません。どんな言葉も出さないようにします」「舌は、神をたたえるが、一方では手に負えない毒の塊です。晩餐会の日には皆、味がないように振る舞いましょう。舌はお祈りのために使います」

晩餐会も迫ってきたころ、レーベンイェルム夫人から手紙がきます。「甥のレーベンイェルム将軍も、牧師の生誕100年の晩餐会に是非出たいといっている。将軍を一緒につれていきたい」との内容です。将軍とは、かつて士官の時代に村を訪れた、その人です。こうして晩餐会には姉妹を含めて12人が出席することにになりました。

晩餐会の当日です。村人たちは「味わってはなならぬ、料理の話はするな、何も考えないように」と言い合いながら席につきます。レーベンイェルム将軍も叔母といっしょに到着しました。そして晩餐会が始まります。

晩餐会の場面を文章で表現するのは難しいのですが、要するに、言葉にするかしないかは別にして、あまりのおいしさに出席者全員が圧倒されていくのです。出席者のうち唯一の「食通」は将軍ですが、

最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。

最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。メインディッシュの「ウズラのパイケース入り」が出たとき、将軍はフランスに駐在していた頃にフランス騎兵隊の軍人とパリのレストランに行った思い出を語ります。「パリの最高級レストラン、カフェ・アングレに行ったことがある。驚いたことにそこの料理長は女性だった。そして彼女の創作料理がウズラのパイだった。その夜のホストだったフランスの将軍はこう言っていた。ここの料理長は食事を恋愛に変えることのできる女性だ。近頃のパリには決闘してでも欲しい思える女性はいなくなった。唯一、決闘に値する女性はこの店の料理長だと・・・。彼女は厨房の天才として有名だった」

村人たちの会話も弾んでいきます。牧師の生前の思い出に話がはずみ、いさかいをしていた村人同士が互いに詫びたり、いたわりの言葉をかけたりと、次第に和やかな雰囲気に包まれていきます。村人たちの表情もやさしくおだやかになっていき、人と人の信頼関係がふただび取り戻せたように見えます。

晩餐会がすべて終わり、満ち足りた表情を浮かべて客たちが帰ったあと、姉妹とバベットは会話を交わします。この最終場面の会話はすべて掲げましょう。

- マルチーヌ:

- バベット、すばらしい食事だったわ。みんなも同じ気持ちよ。

- バベット:

- 私はカフェ・アングレの料理長でした。

- マルチーヌ:

- あなたがパリに戻っても、このことは忘れないわ。

- バベット:

- パリには戻りません。

- マルチーヌ:

- パリに戻らないの?

- バベット:

- 私は戻れないのです。すべて失いました。お金もありません。

- マルチーヌ:

- お金がない? でもあの1万フランは?

- バベット:

- 使いました。

- マルチーヌ:

- 1万フランも?

- バベット:

- カフェ・アングレの12人分は1万フランです。

- フィリパ:

- でもバベット。私たちのために全部使ってしまうなんて。

- バベット:

- 理由はほかにもあります。

- マルチーヌ:

- 一生、貧しいままになるわ。

- バベット:

- 貧しい芸術家はいません。

- フィリパ:

- あれがカフェ・アングレで出した料理なの?

- バベット:

- お客さまを幸せにしました。力の限りを尽くして。パパン氏がご存知です。

- フィリパ:

- アシール・パパン!

- バベット:

- ええ、彼が言いました。世界中で芸術家の心の叫びが聞こえる。私に最高の仕事をさせてくれ。

- フィリパ:

- でも、これが最後ではないわ。絶対に最後ではないわ。天国であなたは至高の芸術家になる。それが神の定め。天使もうっとりするわ。(日本語訳:関 美冬)

料理とは何か

「寓話」と言うならその通りです。しかし強い印象を残す「寓話」です。この映画の、晩餐会にまつわる基本的なメッセージは、

|

料理は食べる人の心に直接的に働きかけ、心を豊かにし、なごませ、幸せな気分にし、人と人とのつながりを強める演出ができる。それは食べる人の宗教や国籍、階級、財力、地位、年齢には無関係で、ちょうど音楽や絵画がそうであるように、料理は芸術。 |

ということでしょう。映画では「魂を危険にさらす」覚悟で晩餐会に臨んだ村人たちの、最初はこわばった表情が次第に和んでいく様子が精緻なカメラワークでとらえられています。この映画を見た人が誰しも強烈な印象を覚えるのは、この晩餐会の場面における人々の表情と、その背後にあるメッセージだと思います。

宗教と料理

しかしそれ以外に私が強く印象に残ったことがあります。それは村人が晩餐会に臨むときの彼らの考えなのです。村人からすると「おいしい料理を味わうことは、魂を危険にさらす」ことであり「料理をおいしいと思うこと自体が神への裏切り」になり「舌は、言葉によってお祈りをするものであって、料理を味わうものではない」のです。

最初に書いたように、No.3「ドイツ料理万歳!」でドイツ料理が発達しなかった理由について「プロテスタントに影響されたドイツ人の気質」が一番じゃないかとしたのですが、それはこの「バベットの晩餐会」の印象が強かったからです。バベットの晩餐会に出てくる村人のような考えでいる限り、料理は発達のしようがないのです。もちろん現在では村人のように考える人はいないと思います。しかしプロテスタントの教えが原型としてあって、それが国民の気質にまで影響を与えるとき、その気質は長期間残るのではと思うのです。

この映画の舞台はデンマークの寒村です。ドイツではありません。しかし歴史的にプロテスタントがメジャーだった地域には、料理についての共通性があるのではないでしょうか。私の経験でも「ドイツ、オランダ、ベルギー北部、イギリス」と「イタリア、フランス、ベルギー南部、スペイン」の間には、どうも明確な境界線があるように思えてならないのです。

ちょっと脇道にそれますが、この「境界線」を皮肉ったジョークがいろいろと思い出されますね。たとえばフランスには次のようなジョークがあるようです。

|

イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。

イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。

|

これをフランス人が書くと「傲慢」に聞こえると思いますが、イギリス人の(かつプロヴァンスに惚れ込んでいる人の)著書だからこういう記述もアリなのでしょう。

こういう文章を読むと「食」に関心が高い人は「ラムを一度しか殺さない」プロヴァンスに是非行ってみたい、と思うのではないでしょうか。この本が出版されたあと、ヨーロッパ中からこの本を手にした観光客がプロヴァンスに押し寄せたようですね。分かります。

(以降、続く)

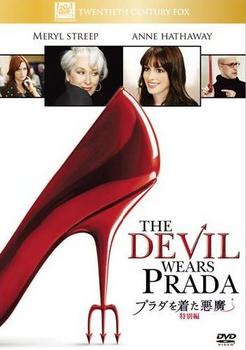

No.4 - プラダを着た悪魔 [映画]

「プラダを着た悪魔」のあらずじ

No.2 『千と千尋の神隠しとクラバート(2)』で「最近もクラバート型のストーリーをもつハリウッド映画があった」と書きましたが、その『プラダを着た悪魔』(2006年公開。米映画)についてです。この映画のあらずじはざっと次のようです。

米国中西部の大学を卒業したジャーナリスト志望のアンドレア・サックス(=アンディ。演じるのはアン・ハサウェイ)は、ニューヨークの著名ファッション雑誌「ランウェイ」の編集長、ミランダ・プリーストリー(メリル・ストリープ)の第2アシスタントとして「奇跡的に」採用され、働き始めます。

プラダを着た悪魔 |

アンディは必死にミランダの過酷な要求に従っていくのですが、なかなか彼女に認めてもらえません。その鬱積した不満を、ファッション・ディレクターのナイジェルに相談したところ「甘ったれるな」と諭されます。根本的な問題はアンディがファッションに無関心であり、世界的に著名なこの雑誌の価値を認めていないことです。つまり「ランウェイ」編集長のアシスタントは女の子のあこがれの職業であり、ここで働くなら多くの者は命も捧げる。この雑誌は多くの伝説的デザイナーを世に出した輝かしい歴史があり、単なる雑誌ではなくてファッションを志すものたちにとっての「希望の星」だ。それなのに彼女は雑誌に無関心、と・・・・・・。この言葉に目が覚めたアンディは最新ファッションを身につけるようになり、これが一つの転機となってミランダに次第に認められるようになります。

ある日、ミランダはアンディに「今年のパリコレクションには、第1アシスタントのエミリーではなくアンディをつれていく」と言います。アンディは驚いて「それはできない。エミリーはあれだけパリコレ行きを楽しみにしていて、ダイエットにもいそしんでいる、私にはできない」と言うのですが、ミランダは「決めるのはあなたよ」とアンディに迫ります。そして・・・・・・。

経緯があって、アンディはミランダとともにパリに行き、パリでもいろんなことが起こるのですが、結局、そのパリでアンディは自らの意志でミランダの元を去ることを決心します。そして映画の最後で、新聞社に転職します。

クラバート型の物語

アンディを軸に見ると、この映画は一人の女性がファッション誌の編集部という「労働の場」に入り、社会人として自立していく物語です。そこでは、編集長(ミランダ)が全てを支配していて、その命令は絶対です。アンディはこのミランダの支配下で、アシスタントという仕事を必死にこなしていきます。

ミランダは仕事がものすごくできる有能な「トップ」であり、数々のデザイナーを育ててファッション界に君臨しているわけですが、かなりのカリスマ性をもつ人物、もっと言えば、魔法使いのように描かれています。ミランダの「魔法使い」ぶりを象徴するような場面が映画に出てきます。ミランダはデザイナーや編集部員を集めた「プレビュー」と呼ばれるミーティングで、雑誌に登場させる全ての服を自分の目で直接チェックするのですが、プレビューに登場する個々のファッションは、彼女が

| ・ | 1回頷けば、OK | |

| ・ | 2回頷けば、非常に良い(過去1回しかなかった) | |

| ・ | 首を振れば、NO | |

| ・ | 口をすぼめると、見るに耐えない |

もちろんミランダが駆使する魔法は「ファッション」という魔法です。それは、現代社会において人々の生活スタイル、趣味、思考に多大な影響を与えていて、希望やあこがれの的にもなっています。なによりもこの資本主義社会において一大産業を構成しています。雑誌「ランウェイ」の編集部のメンバーはその魔法を修得しようと、必死にミランダについているわけです。

アンディはこの魔法の一端を徐々に修得して、この業界で進むことも十分できるところまできます。事実ミランダは映画の最後で「あなたは私に似ている」とアンディに言うわけです。この言葉が引き金となって(たぶんそうです)アンディはミランダの元を去る決心をし、結局、新聞社に転職します。ミランダの生き方が良いとか悪いとか、そういう問題ではなく、自分は別の生き方をする、それが自分だというアンディの「自立」です。

この映画は、アンディが思いがけずに入った「労働の場」において「魔法使い」と対峙しながら社会で生きるすべを獲得していき、そして自立するという骨格をもっていて「クラバート」と相似型です。もちろん「千と千尋の神隠し」の場合と違って「クラバート」の影響を受けたわけではないでしょう。しかし物語の「型」が偶然に似ている例はいっぱいあります。それだけ「クラバート型」の物語が普遍的だということだと思います。

物語の型

整理して、もう一度まとめると、

| ◆ | クラバート | |

| ◆ | 千と千尋の神隠し | |

| ◆ | プラダを着た悪魔 |

の3つに共通する「物語の型」があります。それを要約すると次のようです。

| ◆ | 社会に出る前の主人公が、ふとした偶然から「労働の場」である組織の中に放り込まれる。 | |

| ◆ | そこでは絶対的な権力をもつ支配者がいて、厳しいルールとともに、組織を隅々までコントロールしている。 | |

| ◆ | 主人公はそこに適合しようと、必死になって学び、努力する。その過程で自分なりの考えを確立し、自己を形成していく。 | |

| ◆ | 最後に、主人公は支配者と対決して労働の場を去る。そのことで自立を果たし、大人になる。 |

『クラバート』『千と千尋の神隠し』と同じく『プラダを着た悪魔』も、この「物語の型」をもっています。正確に言うとアンディがファッション誌の編集部に就職したのは彼女が応募したからで、偶然ではありません。しかし、もともと彼女はジャーナリスト志望です。たまたま応募し、面接したミランダの思いつきとも言えるような理由で採用されるのですね。「偶然にアシスタントになった」と言ってもいいと思います。

またアンディはクラバートや千尋より10歳以上も年上であり、社会通念上は少年・少女ではなく、すでに「大人」です。しかしそれは物語の時代設定や背景が他の2つと大きく異っているからに過ぎません。社会の中で自立した人間になるという意味では、アンディもまた、ミランダの支配するファション誌の編集部を通して自己を確立し、意識としてはミランダと「対決」することによって組織を去り「大人になった」わけです。

ミランダの3つのせりふ

映画にはいくつかの印象的な台詞がありますが、それはアンディではなくミランダの台詞(せりふ)に多い。どうも脚本家(女性です)はミランダのような人物にシンパシーを感じているようです。その印象的な台詞の中から3つあげておきます。

| セルリアン・ブルーの由来 |

編集部で働きだしたアンディはファッションに興味がなく、ある日も安物のブルーのセーターを着てミランダのオフィスでの打ち合わせに立ち会っています。ミランダの部下の一人が、2種類のベルトのどちらを使うか迷っている、と言ったとき、アンディは思わず「ウフッ」もらしてしまいます。その直後の会話です。

ミランダ |

尊大で傲慢なミランダが同時にもっている、自信、自負、プライド、誇り、膨大な知識。「青二才」のアンディなどではとても太刀打ちできないわけです。セルリアン・ブルーは「私たちが選んだ」と言っていますね。ファッションはデザイナーが創造するものですが、それを「選び」「世に出す」のは私たちだ、ということでしょう。ちなみに台詞の中に出てくるオスカー・デ・ラ・レンタは、この雑誌が世に出したという想定になっています。だから「私たちが選んだ」と言い切れるのです。

アンディはジャーナリスト志願です。ジャーナリストは社会のため、ファッションは「虚飾」というのが、たぶんアンディの(この時点での)暗黙の考えでしょう。しかしそういう議論は意味がない。ジャーナリストかファッション・デザイナーかが問題ではなく、仕事に対する誇りや使命感があるかないかが問題だ、ということを「セルリアン・ブルーの由来」は暗示しています。「職業に貴賎はない」というようなアバウトな言い方は誤っています。正しくは「職業に誇りをもっている限りにおいて、貴賎はない」のです。

訳に完全に自信があるわけではないので、オリジナルの脚本をあげておきます。

Miranda: |

このせりふのキーワードは、最初の方に2回、最後に1回出てくる "stuff" という言葉ですね。よく使う単語ですが、日本語訳がぴったりしないことが多い。映画の字幕に従って「こんなの」としました。プロの方の訳はさすがだと思います。

blithe はあまり使わない感じですが、辞書には「陽気な、気さくな、のんきな」とあります。trickle は「したたる」という意味。直前の filter(染み出す)を受けています。

| なお、セルリアン・ブルーという色の説明を、No.18「ブルーの世界」に書きました。 |

| The decision's yours 決めるのはあなたよ |

小説「クラバート」において親方はクラバートを呼び出し「おまえ、わしの後継者になる気はないか」と問います(No.1「千と千尋の神隠し」と「クラバート」)。水車場において親方は「絶対権力者」です。職人たちに命令し、指示し、命令に従わないものを罰し、仕事だけでなく生活の隅々までを支配しています。その強権的な親方がたった一度だけ「おまえが決めろ」と言う場面がここなのです。

「プラダを着た悪魔」においてミランダはアンディに「パリコレクションにつれていくが、The decision's yours 」と言います。映画において「パリコレ行き」は「ファッション界の正式会員」の一端に登録されるかどうかの象徴になっています。ミランダは「クラバート」の親方のような絶対権力者です。アンディを呼び出して「今年のパリコレにはあなたをつれていくことに決めた、エミリーには私から言っておく、That's all.」と宣告することはいくらでもできるはずです。しかしそうではない。エミリーを押しのけてパリコレに行くことを「決めるのはあなた」なのです。

悪魔の棲む「魔界」に人間を正式メンバーとして入れるかどうか、それを悪魔が最終的に決めることはできません。そこに入ることは大きな力を得ると同時に、失うものも巨大です。ミランダのように・・・・・・。最終的に決めるのはあくまで人間なのです。

| Go! 行って |

この映画の最後の台詞は、車中でミランダが運転手に言う「Go !」です。「行って」というわけですが、彼女の仕事観、人生観に照らすと「前進あるのみ」という意味でしょう。現代社会においてビジネスの最前線にいる人ならこの言葉はよく分かると思います。まさに前進あるのみで「前進しないと倒れてしまう」のです。ある意味では非常に厳しい、つらい状況にあるとも言えるでしょう。

日本語題名について

日本語訳の話のついでですが、映画の日本語題名についてはちょっと違和感があります。「プラダを着た悪魔」という題では「プラダを着た悪魔、つまりミランダ」と、とられかねない。原題は

The Devil Wears Prada

です。ごくごくシンプルに英語の教科書通りに解釈すると、

悪魔はプラダを着ている(ものだ)

という意味ですよね。「(定冠詞の)悪魔の一般的な習性」を言っています。そうシンプルに解釈したほうが映画の内容をより正確に、深く表すと思います。

もう一つ題名についてですが「プラダ」とは何でしょうか。プラダでまず思い浮かぶのはバッグです。もちろん現在ではファッション全般をやっていますが、もともとプラダはよく知られているようにイタリアのバッグ屋さんです。そしてとても印象的なのは、映画にミランダが最初に登場するとき、ミランダ本人を映す前にミランダが持っているプラダのバッグが大写しになることです。

そしてさらに印象的なのは、ミランダがオフィスに出勤したとき、第2アシスタントであるアンディのデスクの上にバッグをドッと置くシーンが何回も出てくることです。ミランダは「ファッションという権力」を握っているわけですが、アンディに対する「権力の行使と支配の象徴」としてバッグが使われているのです。

プラダが「バッグ」だとすると「着る」はそぐわない。英語の wear は「身につける」こと全般を言いますが、日本語では、服は着る、靴は履く、帽子はかぶる、バッグは持つ、です。ただし「悪魔はプラダをもっている」とすると「持つ」が「所有」の意味になり良くないでしょうね。このあたりは「訳」の難しいところです。「プラダ」を「バッグや衣類を含むファッション全体」ととらえて、日本語としては「着る」で代表させるというのも、もちろんありだと思います。

アンディのその後

この映画のアンディはその後どうなるのか、その「後日談」を想像してみるのもおもしろいと思います。映画の最後でアンディは新聞社に転職し、ファッションという魔法はアンディからは消えてなくなります。しかし、彼女のように優秀であればその新聞社でも頭角を現し、別の「魔法」を修得すると思われます。それはジャーナリズムという「魔法」、報道という「魔法」です。

ファッションと違ってこの「魔法」は、人々を戦争に導くよう扇動もできるし、戦争をやめさせる力になることもできます。政府の不正を暴くこともできるし、不正を隠蔽することもできる。ファッションという「魔法」の力よりも、現代社会ではもっと強大で、結果として人間の生死まで左右しかねない「魔法」です。この「魔法」を手に入れたとき、アンディはかつてミランダから自立したように、冷静に自己を振り返ることができるでしょうか。アンディの真の物語はこの映画の終わったところから始まるわけです。

メリル・ストリープ

難しいことは考えなくても、この映画はメリル・ストリープの演技を見ているだけで十分楽しめます。離婚問題を抱えたミランダがノーメイク(と一瞬思えるメイク)で、アンディに弱音を吐くシーンまであります。このシーンを含めて大袈裟な演技は一つもないのですが、さすがに「ハリウッドの至宝」と言われるだけのことはある、と納得させられました。ゴールデン・グローブ賞主演女優賞受賞作品です。

| 補記 |

ミランダのプラダのバッグは、アンディに対する「権力の行使と支配の象徴」として使われていると、本文中に書きました。それはその通りですが、最近ある本を読んで、もっと深い意味があるように思えてきました。

中野京子・著『名画の謎』(文藝春秋。2013)という本に、ジョルジュ・スーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1886)という有名な絵の評論が載っています(No.115「日曜日の午後に無いもの」参照)。絵は、パリ近郊のセーヌ川の中州の光景です。ここで中野さんは、この絵に出てくる女性は誰一人としてハンドバックを持っていない、と指摘していました。

ここにはバッグがない。持っている女性がひとりもいない。この時代の彼女らはごく小さなポシェットを持つことはあっても、いわゆるハンドバッグは持たなかった。財布やハンカチ、鍵、化粧品、鏡、筆記用具、メモ帳、身分証明、眼鏡、本、薬 ・・・・・・。それらを全てポシェットに入れることはできないから、その時々で少量を選んで入れたのだ。 |

19世紀後半のパリでは、女性はハンドバッグを持たなかった。ということは、外出時に女性がバッグをもつという習慣は20世紀以降に出来上がってきたことになります。ちなみにプラダも20世紀になってできた老舗ブランドです。

バッグには、女性が一人で外出するときに必要なすべてのものが入れられます。今では全くあたりまえすぎてそのことを何とも思わないのだけれど、歴史的に見ると、実は「バッグは女性の自立の象徴」なのですね。もちろんその自立は「一人で外出する」ということから始まったわけで、ミランダのようにキャリアを積んで経済的にも自立する女性が出現するには長い時間がかかりましたが・・・・・・。

その「女性の自立」という含意があるバッグを、さらに極端に進めて「権力の象徴」までにしたのが、この映画でのプラダだと思いました。

(2014.5.24)