No.45 - ベラスケスの十字の謎 [本]

|

No.19「ベラスケスの怖い絵」でベラスケス(1599-1660)の傑作『ラス・メニーナス』について書きました。また、No.36「ベラスケスへのオマージュ」でもこの絵について触れています。今回は「ラス・メニーナス」に関する児童小説で、スペインの作家、エリアセル・カンシーノの『ベラスケスの十字の謎』(宇野 和美 訳。徳間書店 2006)

『ラス・メニーナス』は謎の多い絵ですが、大きな謎の一つは絵の中の画家本人の胸に描かれた赤い十字で、これはサンチャゴ騎士団の紋章です。サンチャゴ騎士団に入ることは当時のスペインにおいて最大の栄誉であり、ベラスケスは60歳のときに(1659)騎士団への入団をやっと許されました。ところがその3年前に『ラス・メニーナス』は完成していて(1656)、王宮に飾られていたのです。つまり『ラス・メニーナス』の完成時には、ベラスケスはサンチャゴ騎士団員ではありません。従ってその時点で赤い十字は絵になく、後で誰かが十字を描き加えたと考えられているのです。これが『ベラスケスの十字の謎』のテーマとなっています。

|

ベラスケス「ラス・メニーナス」 (プラド美術館) |

小説の主人公は『ラス・メニーナス』に登場するニコラス・ペルトゥサトです。画面の右下で犬に足をかけている少年がそうです。ベラスケスにまつわる歴史的事実も踏まえながら、フィクションを自由に織り交ぜて構成されている『ベラスケスの十字の謎』のあらすじを、以降に紹介します。

(以下には物語のストーリーが明らかにされています)

イタリアからスペインへ

主人公のニコラス・ペルトゥサトは、1643年か1644年にイタリアのミラノの南西の町、アレッサンドリア・デッラ・パッラで生まれました。物語はニコラスが7歳(か8歳)の時に始まり、10年後のニコラスの回想という形で語られます。

ニコラスの母は、彼が生まれたときに死んでしまいました。そして彼は身長が伸びない「小人症」です。父親は、少しでも背が高く見えるようにと、特注の「上げ底」の木靴を作らせ、それを履くことを強制します。ニコラスが自分の年齢があやふやなのは、父親が彼の本当の年齢を他人に知られまいと、しょっちゅう生年をごまかしていたからです。父親はニコラスを憎んでいて、ニコラスもそのことが分かっています。乳母のマリーナだけが彼の味方ですが、その乳母とも別れる日がやってきました。

ある朝、金髪の紳士がペルトゥサト家を訪ねて来ます。デル・カスティーリョという、スペインからきた人です。紳士はニコラスに「これからはニコラシーリョと呼びましょう」と言います。ニコラシーリョとは、ニコラスのスペイン風の愛称です。父親と金髪の紳士あいだでは、既に「話」がついているようで、ニコラスは紳士につれられて家を出ることになります。

|

ニコラスはジェノバの港に着き、そこから船でバルセロナへ向かいます。船室では、ニコラスと似たような背丈だが、れっきとした大人と同室になりました。名前はディエゴ・デ・アセドと言います。たまたま、スペインからの旅行の帰りに乗り合わせたようです。ニコラスはアセドから話を聞いて、自分がスペインに行く本当の理由が分かりました。

|

アセドは、かつてニコラスと同様に親に捨てられて宮廷に連れていかれたのですが、現在は宮廷で重要な地位にあり、財産もあって、人々から敬われているようです。アセドはニコラスに、これから生きていくための数々のアドバイスをします。

| 最初の何年かはつらいものだ。だが、欲しいものは自分で手に入れろ。他人をあてにするな。 | |

| ふざけたあだなをつけられないように。変な名で呼ばれても、絶対に返事をするな。 | |

| 知恵をたくわえ、ほかの者には見えないものを見、聞こえないものを聞き、いつでも自分自身を演じることだ。そうすれば、私のようになれる。 |

などです。そして「スペインに着いて困ったことがあったら、このディエゴ・デ・アセドをたずねてきなさい」と言います。

|

ベラスケス 「ディエゴ・デ・アセド」 (プラド美術館) |

ニコラスはバルセロナから馬車でマドリードに向かいます。そして王宮に入り、フランシスカという王宮の料理人のおばさんにあずけられます。ニコラスはまず調理場で朝から晩まで過ごすことになりました。

マドリードの王宮

ある日、王宮の下っ端役人が、生まれたばかりの子犬を数匹つれて調理場にやってきました。余分な子犬なので、水を張った桶に沈めて殺してしまおうというわけです。そのうちの一匹が、桶の蓋を持ち上げて必死に外に出てきました。ニコラスは思わずその子犬を助け、役人に自分が責任をもって飼うからと必死に訴えて、もらい受けます。マスティフ犬(猟犬や番犬に使われる大型犬)という種類の犬で、ニコラスはその子犬にモーセという名前をつけました。

ニコラスは、王宮に仕える子どもたちの教育係であるアロンソ先生にあずけられて勉強を開始します。スペイン語の読み書きや算術、礼儀作法などです。ある日、アロンソ先生はイタリア語の本をもってきて、これを暗唱してみなさいと命じます。ニコラスは上手にやってのけました。アロンソ先生はこれ以降、古代ギリシャの詩などをニコラスに暗唱させるようになります。国王のもとからは定期的に使者が来て、子どもたちの勉強の進み具合を調べます。ニコラスは好成績であり、特に詩の暗誦は使者を感心させました。

ニコラスが暗誦したイタリア語の本は、実はダンテの『神曲』(の一部)であり、『神曲』の暗誦がニコラスの特技になります。『ベラスケスの十字の謎』では、以降『神曲』からの引用が要所に出てきて、物語の進行に重要な役割を果たします。

ちなみに、『神曲』の暗誦がニコラスの特技になるという物語の設定は、ニコラスがイタリア人であり、かつ『神曲』がめずらしくイタリア語で書かれた文学だったからですね。文学はラテン語で書くのが常識だった。それを打破して「方言」で書かれたのが『神曲』だった、と世界史で習いました。

ちなみに、『神曲』の暗誦がニコラスの特技になるという物語の設定は、ニコラスがイタリア人であり、かつ『神曲』がめずらしくイタリア語で書かれた文学だったからですね。文学はラテン語で書くのが常識だった。それを打破して「方言」で書かれたのが『神曲』だった、と世界史で習いました。

ベラスケス

ニコラスは王家に仕える身となります。スペイン語もすらすらと話せるようになり、仕事にも慣れてきて、利発で聡明な子だと評判になります。

そうして何年かが過ぎ、友達もできました。その一人が、ニコラスと同じ小人症の女の子で、本名はバルバラ・アスキン、皆からは愛称でマリバルボラと呼ばれています。ニコラスが来る何年か前にドイツから連れてこられたようです。彼女は王妃が大変にかわいがっている侍女です。

このマリバルボラが、ニコラスをベラスケスに引き合わせることになるのです。ニコラスはある貴族とのトラブルを抱えていました。宮廷内でその貴族に「からまれた」ニコラスが燭台を投げつけ、貴族が怪我をしたという件です。この件の解決の力になってもらおうと、ニコラスはマリバルボラの紹介で王室配室長であるベラスケスを訪問します。王室配室長とは、美術品の収集や室内の装飾、儀式の手配などを受け持つ、宮廷の要職です。

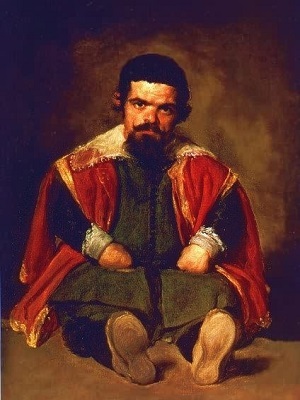

実はニコラスは絵を通してベラスケスを知っていて、ベラスケスに惹かれていました。ニコラスと同じ小人症の人を描いた絵を宮廷で見ていたからです。一つは教育係のアロンソ先生の教室の壁に飾られていた「ドン・セバスティアン・デ・モーラ」の絵で、もう一つはイタリアからスペインに来るときに船で一緒になった「ディエゴ・デ・アセド」の肖像です。

|

ベラスケス 「セバスティアン・デ・モーラ」 (プラド美術館) |

ベラスケスは午前中は王室配室長として働き、午後は宮廷内の工房で絵筆をとるのが普通です。工房に訪ねていくと一人の先客がいました。ニコラスがマリバルボラの紹介で来たと言うと、ベラスケスもニコラスを知っていました。「イタリア語でダンテの神曲を暗唱する子」と評判になっていたからです。ベラスケスはさっそくニコラスに『神曲』の一節を暗唱させます。それを聞いていた先客の男は「この子もあの絵に入れましょう」と言って、工房から去っていきました。ニコラスは貴族とのトラブルの件をベラスケスに話したところ「何を言われても、しらばっくれるように」との指示を受けます。ベラスケスは、先客の男が言い残した言葉が気になっているようです。男の名前はネルバルだと、ニコラスは知りました。

アセドとの再会

そのすぐ後、ニコラスはディエゴ・デ・アセドと再会することになります。アセドがニコラスの部屋を訪ねてきたのです。久しぶりの再会を喜んだ2人ですが、アセドは重要なことを伝えます。国王・フェリペ4世が「ベラスケスに制作中させている絵にニコラスを入れたい」とおっしゃっているとのことなのです。アセドは続けて、ニコラスを入れるように国王に進言したのはネルバルという男であること、ネルバルは素性がはっきりしないが、宮廷に彼が現れてからは誰もが彼の言うなりになっている様子であること、アセドにはネルバルという男がどうしても「引っかかる」こと、などを話します。

しかしアセドはまた「国王のそば仕えに昇格する絶好のチャンスだ、これを逃すな」とも言います。アセドはニコラスの運命が大きく変わろうとしていることを予感し、先輩としてニコラスにいろいろと忠告をすべく訪ねてきたのでした。

フェリペ4世

アセドと再会してから2日後、国王からじきじきのお呼びがかかりました。ニコラスは正装をし、王の間でフェリペ4世に謁見します。国王はニコラスにいくつかの質問をしたあと、ニコラスが貴族とひと悶着起こしたことを尋ねます。ニコラスが口ごもっていると、国王は「本当の事を言え」とピシャリと命じます。国王とニコラスの会話です。

|

|

ベラスケス 「フェリペ4世」 (ロンドン・ナショナルギャラリー) |

国王はニコラスに、ベラスケスに仕えると同時に、制作中の絵のモデルになるよう命じます。そして絵が完成したあとは「よきように、はからってやる」と言います。そして最後に言葉を残しました。

|

10分間の短い謁見でしたが、ニコラスの前途を大きく開いた10分間でした。

ベラスケスの家

ベラスケスは王宮の隣の庭園にある《宝の館》と呼ばれる邸宅に、奥方のフワナ・パチェコと一緒に住んでいます。ニコラスはその館に住み込み、館と王宮の工房を行き来しながら種々の仕事をこなします。朝一番に工房に行って、弟子の画家たちがやってくる前に掃除をし、筆を洗うのも彼の役目です。ニコラスは弟子の一人で、年上のフワン・パレハと仲良くなりました。パレハは元は奴隷だったのですが解放され、今はベラスケスの弟子の画家の一人として師匠を支えています。

|

ベラスケス 「ファン・デ・パレーハ」 (メトロポリタン美術館) |

ニコラスは絵のモデルになります。そしてベラスケスとパレハの会話を聞くうちに、分かってきたことがありました。ベラスケスは制作中の絵について、あれこれと悩み、試行錯誤をし、彼が絵で表現しようとしているものを必死に追求していること。ネルバルが工房や《宝の館》に自由に出入りし、ベラスケスに助言を与えていて、ベラスケスもそれを信用していること。奥方はネルバルを嫌っていることなどです。

ネルバルの家

ある日、ニコラスはベラスケスからネルバルの家に使いに行くように命じられます。急いで伝言を伝えよ、とのことです。

マドリード市内の家にたどり着いたニコラスは、ネルバルに会い、伝言を伝えます。それは「国王と王妃を絵のどこに描けばよいか」という質問です。ネルバルは答えるかわりに壁を指します。するとニコラスはそこに幻影を見るのです。壁が透き通り、工房が見え、絵がはっきりと認識できます。そこにはマルガリータ王女、ベラスケス、マルバルボラ、侍女たち、ニコラス自身、ニコラスの飼い犬のモーセなどが見えます。そしてさらによく見ると、国王夫妻も描かれているのです。

見たままを伝えよ。そう言われてニコラスは王宮に戻ります。

絵の完成

ニコラスは王宮の工房にもどり、ベラスケスに見たままを報告します。実はベラスケスも、ニコラスが見た幻影と同様の夢を見ていました。ところがニコラスの幻影には、ベラスケスの夢にはなかったものがあったのです。絵の中の国王夫妻とその位置です。ベラスケスは驚きますが、深く心を打たれたようです。

翌日からベラスケスは、とり憑かれたように絵の制作に熱中します。ニコラスは《宝の館》に帰るとフワナ奥様に問いつめられました。なぜ、あれほどまでにベラスケスが今の絵に熱中しているのかと・・・・・・。奥方はネルバルに不信をいだいていて、何かあると思っているのです。ニコラスはネルバルの家で見たことを奥方に打ち明けました。当然、奥方はベラスケスに言ったのでしょう、ネルバルと手を切ってほしいと・・・・・・。ニコラスはベラスケスから、もう工房に来なくてよい《宝の館》からも出ていくように、との通告を受けました。

しかしそれから数日後、ニコラスにベラスケスからの使者が来ます。犬のモーセをつれて工房に来るようにとの指示です。ニコラスは迷いますが、再び工房に向かい、愛犬とともに絵のモデルになります。

そして絵は完成しました。

最後の依頼

謁見のときの国王の約束どおり、ニコラスは国王付きの召使いに抜擢され、とんとん拍子に出世します。そうして約3年がたちました。ベラスケスもサンチャゴ騎士団への入団が認められ、また王室配室長の職も続けます。王室配室長として最も重要な仕事は、王家同士の結婚です。ベラスケスは、マリア・テレサ王女とフランス国王・ルイ14世の婚礼(1660)を取り仕切りました。この時の過労がたたり、ベラスケスは病の床についてしまいます。

1660年8月4日の未明、ニコラスはベラスケスからの呼び出しをうけます。《宝の館》に出向いたニコラスは、病床のベラスケスから、あることを依頼されます。王宮に飾られている「あの絵」の中のベラスケスの胸に、赤い十字を描いてほしいという依頼です。ベラスケスはその十字を描くべき工房にある絵筆まで指示し、王室配室長として持っている王宮のマスター・キーをニコラスに渡します。意を決したニコラスはそれを引き受けます。

引き受けたものの、ニコラスは絵を描いたことがありません。そこで、館に居合わせたベラスケスの弟子で懇意のパレハに協力を求めます。その日の夜、ニコラスとパレハは工房に入り、絵筆と、そこにあった赤い十字が描かれた羊皮紙を手にし、王宮の「あの絵」の部屋に忍び込みます。そしてパレハは羊皮紙どおりの十字をベラスケスの胸に描き入れました。

2人が未明に《宝の館》に戻ったとき、もう面会は許されませんでした。容態が悪化したようです。翌朝、王宮の医師の伝言を伝えるためにニコラスが《宝の館》を訪問したとき、館は静まりかえっていました。もう手のほどこしようがないようです。その日の午後2時、ベラスケスは息を引き取りました。

葬儀がすべて終わり、ニコラスが回想記を書き終えたとき、彼はもうすぐ17歳という年齢になっていました。

以上が『ベラスケスの十字の謎』のあらすじです。これ以降は、この本についての補足と感想です。

ミステリー

この小説は「ミステリー仕立て」のフィクションです。最大の謎は、

| 登場人物のネルバルとは、いったい何者か ? | |

| ベラスケスとネルバルの関係は ? なぜベラスケスは赤い十字を描くようにニコラスに指示したのか ? |

という点です。それは物語を読み進むうちに終わりの方で明らかにされます。ミステリーの「なぞ」を書いてしまうのはまずいと思うので「あらすじ」からは割愛しました。しかしよくあるプロットなので、大人の読者なら読み進むうちにすぐに推測できると思います。伏線もいっぱいあります。ありきたり過ぎる感じもするのですが、これは「少年少女向けに書かれた小説」なので、不満を言うのは筋違いでしょう。

「なぞ」と言えば、さらに、

| ベラスケスは絵に何をこめようとしたのか。どういう意図のもとに書かれた絵か。 | |

| 国王がニコラスに向かって言った「最後にきて、すべてを見るもの」とはどういう意味か。 |

も「ミステリー」の重要なポイントです。何回か引用されるダンテの『神曲』の一節も謎と関係しています。このような謎を要所要所に配置しながら、ベラスケスの死まで話を引っ張っていくストーリーは、小説としてよくできていると思います。

目の付けどころの良さ

この小説は「目の付けどころ」によって成功した作品だと言えるでしょう。ポイントは2つで、

| ラス・メニーナスにまつわる物語を書く | |

| ラス・メニーナスに登場するニコラス・ペルトゥサトを主人公にする。 |

の2点です。

①は多くの作家が考えたと思います。しかしこれは難題です。そもそも『ラス・メニーナス』という絵自体が不思議な絵であり、絵の制作目的や解釈については、いろいろの説が言い尽くされています。単純な方法では物語としての構成が難しいし、絵の新しい解釈を示したところでインパクトは弱いでしょう。

②が大きいと思います。ラス・メニーナスに登場する小人症の少年、ニコラス・ペルトゥサトを主人公にする。そして、ベラスケスの絵に登場する人物を要所に配置し、ラス・メニーナスの謎にまつわる物語を少年の視点で書く・・・・・・。この手法を思いついたとき、作者は「これだ!」と思ったのではないでしょうか。この小説は、その目の付けどころと構成の妙が際だっています。

しかしあえて難点を言うと、ニコラス・ペルトゥサトを主人公にするなら、もっと少年の成長過程を書き込んでもよかったと思います。父親に捨てられた少年が、フェリペ4世に「その誇りを大切にせよ」と誉められるまでに成長する過程です。そもそも彼は大きなハンディキャップを背負っているのだし、宮廷内の使用人の人間関係は複雑なはずです。悲しみ、苦しみ、怒り、絶望、嫉妬、友情、希望など、幾多の経験をしたでしょう。その中で、いかに人間としての尊厳を保ちつつ、宮廷での地位を高めていったのか、書こうとすればいくらでも書けるような気がします。記述がないわけではありませんが、いかにも少ない。著者であるスペインの作家、エリアセル・カンシーノは、文学のおもしろさを子供たちに知ってもらうために児童小説を書き続けているそうです。その観点からしても、ちょっと惜しいと思いました。

怖い小説

この小説は、ベラスケスの絵の謎にまつわるストーリー展開が大変におもしろいのですが、あとから思い出して強く印象に残るのは、やはり小人症などの「異形」の人たちを集め、道化を演じさせたり、召使いとして働かせるという、当時のスペイン宮廷の「雰囲気」そのものなのです。本書とは直接の関係はありませんが、ベラスケスの後継者にあたる宮廷画家、カレーニョ・デ・ミランダ(1614-1684)が「異形」の子供を描いた作品をあげておきます。

|

|

|||||

|

ベラスケスより15歳年下の宮廷画家、ファン・カレーニョ・デ・ミランダの作品。エウヘニア・マルティネス・バリェーホという名の少女である。絵と英語の説明はプラド美術館の公式ホームページから引用した。Monster(スペイン語で Monstrua)は「奇形」の意味である。プラド美術館の公式カタログによると彼女は 6歳だと言う。同一人物の同じポーズの着衣と裸体を描くという発想は、後年のゴヤの作品を連想させる。 なお、画家のカレーニョ・デ・ミランダは彼が仕えた「カルロス2世」の肖像を描いているが、一見して病的な風貌の国王を描いたその肖像画の詳細な解説が「怖い絵2」にある。 |

||||||

No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したように、中野京子さんは著書『怖い絵2』で『ラス・メニーナス』について次のように書いています。

|

『ラス・メニーナス』と同じように、カレーニョ・デ・ミランダの2作品も怖い絵です。「同一人物の同じポーズの着衣と裸体を描くという発想は、後年のゴヤの作品を連想させる」などと、のんきなことを絵の説明に書きましたが、ゴヤの作品とのあまりの状況の相違に愕然とするわけです。バッカスの姿をさせられた6歳の少女の裸体画は、現代人を唖然とさせるものがある。

ただし、この「怖い」というのは現代人の感覚からすると怖いという感情にとらわれる、ということであって、それ以上の価値判断は慎むべきだと思います。たとえば「異形の人」を集めたことを理由に、17世紀のスペイン宮廷は「堕落していた」というような・・・・・・。当時の宮廷ではそれがあたりまえであり、むしろ国王の恩恵を異形の人たちに与える「慈善行為」だった可能性さえある。現代人の感覚で過去を断罪するほどバカバカしいことはありません。その意味で、カレーニョの上記の作品を、芸術作品としての価値判断から公式ホームページにちゃんと掲げているプラド美術館の姿勢を支持したいと思います。

話を『ベラスケスの十字の謎』に戻します。

こうした「異形」の人たちの中には、歴史的事実として、宮廷内で高い位になる人もあったようです。ニコラスがそうだし、アセドは王宮の書記官であって、地位も財産もある。マリバルボラ(=マリア・バルボラ)も王妃に寵愛されていて、召使いさえもっていたようです。しかし、一方では「道化」を演じさせられる人もある。小説のはじめの方でアセドは「恥を捨てて道化を演じ、なぐさみ者にされるのだ」と言っていますね。宮廷や貴族に引き取られるのはましな方で、集められた「異形」の人の中には引き取り手が見つからず、置き去りにされる人もあったともあります。いかにもありそうな話です。

その「異形」の人たちをヨーロッパ中から集める役人であるデル・カスティーリョという人物は、物語の最初と最後にしか登場しないのですが、独特の「雰囲気」があります。

イタリアの家からニコラスを連れ出す場面。

|

|

|

ニコラスはベラスケスの葬儀において、デル・カスティーリョと再会します。

|

デル・カスティーリョにとって、ニコラスは愛玩物かモノでしかありません。ニコラスに言わせると、彼は「何も見えていない」のです。『ベラスケスの十字の謎』は、人間をモノや愛玩物とした時代の空気を(結果として)的確に描写することになりました。その意味で、よくよく考えてみると「怖い小説」と思えてきます。

と同時に、ニコラス・ペルトゥサトも、マリア・バルボラ(マリバルボラ)もディエゴ・デ・アセドも、生まれながらにして小人症というハンディキャップを背負いながら、自らの意志と努力で「愛玩物」という位置を乗り越え、宮廷で重要な地位を占めるまでになりました。この小説はまた「人間の可能性」を力強く示そうとした小説でもあると思います。

絵が伝えるもの

この小説のストーリーの背景となっている共通認識があります。それは、小説の作者を含めて、ベラスケスの「道化を描いた絵」(No.19「ベラスケスの怖い絵」参照)を見た者が暗黙に抱いているものです。つまり、

| ベラスケスは宮廷にいる小人症の道化たちに、強い人間的共感をいだいていただろう、という「暗黙の推定」 |

です。事実かどうかは不明です。しかし、この推定がなかったら『ベラスケスの十字の謎』という小説は成立しないと思います。ニコラスが初めてベラスケスに会ったとき、ベラスケスはマリバルボラのことを「バルバリカ」という特別な愛称で呼び「あの子の頼みなら断れない」と言います。またニコラスを大変に信用し、赤い十字を描くという「画家としての遺言」を託すまでになります。これが小説としてのプロットの根幹なのです。「暗黙の推定」があるからこそ、作者はこういうストーリーを作った。

この推定の正否を実証する資料は皆無でしょう。しかし、この小説の作者を含めて我々は、350年以上前に描かれた何枚かの絵だけを見て暗黙に考えているのです。「外見と人間の本質は関係ない。これこそが画家の真意だ」と・・・・・・。絵が持ちうる強いメッセージ性。『ベラスケスの十字の謎』は、その上に成立した小説だと思いました。

|

ピカソの連作が「ベラスケス賛歌」であることは間違いないのですが、17世紀のスペイン宮廷の工房で「ラス・メニーナス」が描かれてから300年後、このような絵が出てくるとはベラスケスもニコラス・ペルトゥサトも想像だに出来なかったでしょう。

2012-01-01 07:48

nice!(0)

トラックバック(0)