No.44 - リスト:ユグノー教徒の回想 [音楽]

No.8「リスト:ノルマの回想」では、ベッリーニのオペラ「ノルマ」の旋律にもとづいて、フランツ・リスト(1811-1886)が作曲したピアノ曲『ノルマの回想』(1836)を紹介しました。今回は、それと同じ年に書かれた同一趣向の曲を取り上げます。

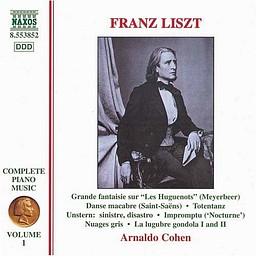

『ユグノー教 徒の回想』(1836)は、マイヤーベーア(1791-1864)のオペラ「ユグノー教徒」(1836年・パリのオペラ座で初演)の中の旋律にもとづいて、リストが自由に作曲・構成したピアノ曲です。1836年ということは、オペラ発表の年と同年に書かれたということになります。原題は「マイヤーベーアのオペラ・ユグノー教徒の主題による大幻想曲」ですが、『ユグノー教徒の回想』という通称(リストが自筆原稿にそう書いているそうです)が分かりやすいので、それで通します。掲載したCDジャケットの写真は、この曲が収録されているNAXOS版のリスト・ピアノ音楽全集の第1巻です。

このリストの曲も、そのもとになったオペラも、『ノルマの回想』に比べるとずっとマイナーな感じですが、リストの曲が好きな人は多いと思うので取り上げる意味はあるでしょう。まず、マイヤーベーアのオペラ『ユグノー教徒』についてです。

サン・バルテルミの虐殺

このオペラの背景となっているのは「サン・バルテルミの虐殺」と言われるフランス史の事件、いやヨーロッパの歴史上の大事件です。英語読みで「聖バーソロミューの虐殺」とも呼ばれます。バルテルミ(=バルトロマイ、バーソロミュー)はイエスの弟子の一人です。

マルチン・ルターの宗教改革は、ヨーロッパ各地にプロテスタントを生み出しました。フランスにおいてプロテスタントは「ユグノー」と呼ばれ、1560年ころからは、カトリックとプロテスタントの内乱があちこちで起こっていました。

1572年の8月24日、サン・バルテルミの祝日の日、国王・シャルル9世の命で宮廷のプロテスタントの貴族多数が殺害され、パリ市内でもプロテスタントの市民多数が殺される事態が発生しました。虐殺はパリを越えて地方にも広まり、犠牲者総数は数万と言われています。これが「サン・バルテルミの虐殺」です。その後も旧教徒と新教徒の争いは続き、ユグノー戦争と呼ばれています。この戦争に一応の収拾をつけたのは、新教徒に一定の権利を認めたナントの勅令(1594)です。

ユグノーとは、カルヴァン主義のプロテスタントをフランスで呼んだ呼称です。No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で触れたように「プロテスタント、とりわけカルヴァン派の教義が作り出した生活態度が、資本主義への決定的なドライブを生んだ」という説があります。この説の妥当性はともかく、西洋近代社会の資本主義を発達させたのがプロテスタントであることは、事実としてあるわけです。しかしそうなるまでには「サン・バルテルミの虐殺」のような事件があったわけで、西洋近代社会も「血みどろ」で作り上げられたということが分かります。

『ユグノー教徒』のあらすじ

このオペラは、サン・バルテルミの虐殺に至るカトリックとプロテスタントの確執を背景とし、虐殺が開始された夜で終わります。ストーリーを一言で言ってしまうと、

という内容です。その意味ではベッリーニの「ノルマ」と同じだし、この手の話は「ロミオとジュリエット」をはじめ、ヤマのようにあるわけです。オペラの王道の一つだと思います。「ユグノー教徒」の場合、敵対する陣営とは、もちろん新教(プロテスタント)と旧教(カトリック)です。

主要な登場人物は6人です。この6人は新教徒と旧教徒に別れていて、旧教徒にも「新教徒に融和的な人物」と「新教徒に敵対的な人物」があります。以降の固有名詞はフランス語読みです。

◆新教徒(ユグノー教徒)

・ラウル(騎士)

・マルセル

(ラウルに長年付き添う老僕)

◆旧教徒(カトリック教徒)

●新教徒に融和的

・マルグリット

(国王・シャルル9世の妹)

・ヌヴェール伯爵

(国王の臣下の一人)

・ヴァランティーヌ

(サン=ブリ伯爵の娘)

●新教徒に敵対的

・サン=ブリ伯爵

(国王の臣下の一人)

他の登場人物もいろいろありますが、割愛します。

舞台は16世紀のフランスです。序曲が終わると、国王の臣下である旧教徒の貴族たちがヌヴェール伯爵に招かれて、伯爵の城の広間で宴を開催しています。新教徒との融和を目指すヌヴェールは、この場にユグノー教徒のラウルを招いていることを告げます。一同は驚きますが、ヌヴェールは余興と紹介をかねて、自分の恋を歌にして歌ってみるようにラウルに依頼します。ラウルは自分が通りがかりに暴漢から救った女性に、密かに恋心を募らせていることを歌います。

宴の途中、ヌヴェールに美しい女性の訪問客が来ていることが告げられました。ヌヴェールが一時退席したあと、一同はその女性を盗み見ますが、誰だか分かりません。ところがラウルは分かりました。今しがた歌ったばかりの思いを寄せる女性だったからです。一同は「ヌヴェールの愛人に恋をした」と、ラウルを笑い者にします。実はこの女性(ヴァランティーヌ)はヌヴェールとの婚約を解消したいとの申し出をしに来たのでした。これを知らないラウルは、絶望感にとらわれます。

ヌヴェールが広間に戻ったあと、ラウルにある人からの手紙がきます。夕刻、来て欲しいとの内容です。貴族たちはその手紙の紋章と署名から、国王の妹であるマルグリット本人からの手紙だと分かりました。貴族たちはラウルへの態度を改め、出ていくラウルを見送ります。

国王・シャルル9世の妹であるマルグリットは、旧教と新教の融和を図ろうとしていて、自身も、新教徒であるナヴァール王・アンリと結婚する予定です。ナヴァールは、スペインに近い、現在のフランス領バスク地方の小国で、当時は独立国でした。

マルグリットは、国王の臣下のサン=ブリ伯爵の娘・ヴァランティーヌが新教徒のラウルを慕っていることを知り、融和策の一環としてヴァランティーヌとラウルを結婚させようとしています。そのために、ヌヴェール伯爵との婚約解消の申し出をヴァランティーヌにさせたのでした。

マルグリットは手紙を出して城に招いたラウルに、サン=ブリ伯爵の娘との結婚を提案し、ラウルもそれを承諾します。そしてマルグリットはサン=ブリ、ヌヴェールを含む貴族たちを城に招き、新教徒との和解を誓わせます。

しかし、その場で初めて紹介されたヴァランティーヌを見たラウルは「ヌヴェールの愛人をあてがわれた」と勘違いし、結婚を断固拒否してしまいます。一同はこれに驚き、特にサン=ブリとヌヴェールは激しい侮辱だと激高して剣を抜きます。ラウルも剣を抜き、一発触発の状況になりますが、この場はマルグリットがおさめます。「決闘だ」「この屈辱は血を要求する」という声が充満するなか、両者は別れます。ヴァランティーヌはラウルの拒絶の理由が分からず、悲嘆にくれます。

ラウルとの結婚が破談になったヴァランティーヌは、再びヌヴェールと結婚することになり、その結婚式が終わったところです。ラウルの老僕のマルセルが、礼拝堂から出てきた父親のサン=ブリに近づき、手紙を渡します。ラウルからの決闘状です。しかしサン=ブリは、ラウルを闇討ちにする計画を立てます。この計画を知ったヴァランティーヌは、マルセルに陰謀の計画を伝えます。

その夜の決闘の時刻、ラウルとサン=ブリが現れます。陰謀を知っているマルセルが「裏切りだ」と叫ぶと、周りにいた両派の兵士たちの乱闘になりますが、そこを通りかかったマルグリットが、この戦いをやめさせます。

両派は互いに相手の陰謀だと主張しますが、マルセルは「証人はあの人だ」とヴァランティーヌを指します。ラウルは、ヌヴェール伯爵の愛人のはずのヴァランティーヌが自分を救おうとしたことが信じられません。そこでマルグリットは、ヴァランティーヌがヌヴェールの城館を訪れたのは、ヌヴェールとの婚約を解消するためだったことを明かします。

誤解は解けたのですが、時すでに遅く、ヌヴェールは婚礼のあとの披露宴にヴァランティーヌを連れていきました。ラウルは絶望感に打ちひしがれ、再びと戦う決意を固めます。

ヌヴェールの館です。結婚したヴァランティーヌはラウルへの思いが捨てきれず、嘆いています。そこにラウルが忍び込んできて、ヴァランティーヌに別れを告げます。そのとき、サン=ブリ、ヌヴェール、貴族たちが入ってきました。ラウルはタピストリーの後ろに隠れます。

サン=ブリは、国王が新教徒の虐殺を命じたことを話します。ヌヴェールは不意討ちに反対しますが、一同の心は変え難く、夜の一斉襲撃が決まります。マルグリットとナヴァール王の結婚を祝賀して新教徒が集まる宴に乱入するなど、種々の計画が話し合われ、散会します。

ラウルは計画を全部聞いてしまいました。すぐさま新教徒たちに伝えるべく、出て行こうとします。しかしラウルの身が心配なヴァランティーヌは、行かないでくれと懇願し、ラウルを愛していると告白します。ラウルはその言葉に一瞬たじろぎますが、時間が迫っていることを思い、ヴァランティーヌを振り切って去ります。

第1場

新教徒の貴族の館で、ナヴァール王とマルグリットの結婚を祝した宴が開かれていて、新教徒の主要人物が集まっています。ナヴァール王とマルグリットもいます。そこに飛び込んできたラウルは、旧教徒の虐殺が始まっていることを告げ、武器を取ろうと呼びかけます。

第2場

夜、虐殺が続いています。新教徒の教会の裏手の墓地で、傷ついたマルセルがラウルと落ち会います。そこにヴァランティーヌが現れます。ヴァランティーヌはラウルに、カトリックに改宗すれば命は助かる、この白いスカーフを腕に巻けばパリを脱出してルーブルまで行ける、と説得しますが、ラウルは断固拒否します。ヴァランティーヌの夫のヌヴェールは、ユグノー教徒不意打ち計画に反対したため、殺されてしまいました。意を決したヴァランティーヌは、マルセルを証人に、その場でユグノーに改宗し、ラウルと永遠の愛を近います。その時、旧教徒の兵士が乱入してきました。

第3場

兵士とともに、サン=ブリもいます。兵士は3人を追いつめ、サン=ブリは「誰だ」と詰問します。ラウルは「ユグノーだ」とだけ答え、そのため3人は撃たれてしまいました。サン=ブリは、その中に自分の娘を発見して愕然とします。ヴァランティーヌは「あなた方のために祈ります」と言い残して、こときれました。

何となく、救いようのない結末です。純粋に生きようとするものは意味もなく殺されてしまうし、敵対するもの同士を融和させようとする努力は、全てが無に帰してしまいます。何らかの「希望」が示されるわけでもない。「サン・バルテルミの虐殺」を題材にオペラを作る限り、このストーリーはやむをえないでしょう。考えてみると「救いようのないストーリー」のオペラは、ヴェルディも書いています(イル・トラバトーレ、など)。これだけではありません。

このオペラは基本的に、殺される側の新教徒(ユグノー)に「肩入れ」しているように見えます。舞台が始まる前の序曲からして、ルター派の讃美歌が主題になっているのです。しかし全面的に新教徒の「肩をもっている」わけではない。ラウルの描き方がそうです。純粋だが一本調子で、単純で深く考えず、猪突猛進する人間に描かれている。そもそも悲劇につながるトリガーを引いたのは、ラウルの誤解、ないしは早とちりだったわけです。ラウルの従僕であるマルセルも、いかなる妥協も頭から拒否する「原理主義者」に描かれる。

一方の旧教徒ですが、不意打ちで虐殺をするような「騎士道精神のかけらもない悪辣な人間」ばかりかというと、そうでもない。マルグリットのように、両派の融和に奔走する人もいれば、ヌヴェールのように「不意打ち」という汚いやり方に反対して仲間に殺されてしまう貴族もいる。

作曲したマイヤーベーアはドイツ出身のユダヤ人です。サン・バルテルミの虐殺という「プロテスタントの殉教」を題材にしてはいるが、両派を公平に見ている感じもある。考えてみると、プロテスタントもカトリックも、19世紀という時点で、この題材でオペラを作るのは「生々し過ぎて」とてもできないのではないか。特にフランス人には絶対にできないのではないか。マイヤーベーアだからできたと考えられます。

このオペラはフィクションですが、サン・バルテルミの虐殺以外にも、数々の歴史的事実を踏まえています。マルグリットは実在の国王の妹だし、舞台には登場しませんが、カトリーヌ・ド・メディシス(国王の母。虐殺の発端を作ったとされる)、ナヴァール王・アンリ(後のフランス国王、アンリ4世)、コリニー提督(新教派の指導者)などの実在の人物が台詞に出てきます。また、旧教と新教の融和を図ろうという動きがあったことも事実だし、マルグリットとナヴァール王の結婚式が行われたのは、虐殺の日の1週間前でした。

また、第1幕ではカトリックの貴族たちが宴会で「楽しく酔いしれていられるのは今のうち、今こそ人生を楽しむ時だ」と歌っているその時にラウルを紹介され、彼を見て「何という陰影な面持ち。これこそカルヴァンの教義の現れだ」と歌う場面があります。このあたりは旧教徒からみた新教徒像の一端が現れていると思いました。

リスト:ユグノー教徒の回想(1842年稿)

リスト作曲『ユグノー教徒の回想』です。NAXOS版リスト・ピアノ音楽全集・第1巻の解説によると、この曲は1836年に初稿が書かれ、1839年、1842年(最終稿)と改訂されています。当時、楽譜が出版されたのは初稿と最終稿だったので、最終稿は出版順から第2版と呼んだり、改訂順から第3版とも呼ぶようです。ややこしいので1842年稿とします。NAXOS版全集は1842年稿によっています。

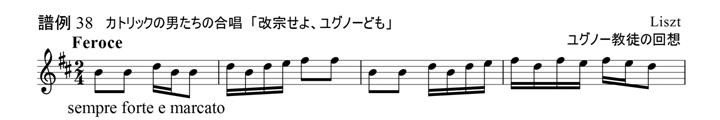

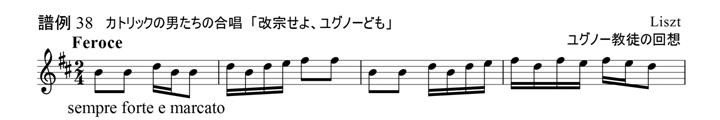

曲を便宜的に第1部~第5部の5つの部分に分けます。以下に掲げる譜例は、リストのピアノ譜から旋律や動機の部分だけを抜き出したものです。

短い序奏のあと、譜例28「どこへ駆けていくのです?」が出てきます。これはオペラの第4幕で、サン=ブリ伯爵以下の貴族たちが新教徒虐殺計画を相談し、一団が散会したあと、ラウルとヴァランティーヌの2人だけになったシーンの最初に出てきます。虐殺計画を聞いてしまったラウルは新教徒たちに知らせるべく出て行こうとするのですが、ヴァランティーヌが「どこへ駆けていくのですか」と、それを止めようとするシーンです。

譜例28のあと、フォルテッシモでピアノが譜例29を演奏します。これはルター派の讃美歌「神は我が砦(とりで)」の旋律を変奏したものです。実は、マイヤーベーアのオペラ「ユグノー教徒」には「神は我が砦」の旋律がしばしば出てきます。そもそもこのオペラの序曲は「神は我が砦」が主題となって曲が構成されているし、その後もユグノー教徒を表す「ライトモティーフ」として随所に現れます。一つの代表的な例が、第1幕においてラウルの従僕のマルセルがヌヴェール伯爵の宴会で「ああ、気高いルター様」という歌うシーン(譜例30)です。

譜例29の後に出てくる譜例32「我が兄弟を救うのです」は、オペラの第4幕で譜例28の直後にオーケストラに出てくる旋律です。ヴァランティーヌ「どこへ行くのです?」(譜例28)→ラウル「我が兄弟を救うのです」(譜例32)というわけです。譜例32は譜例29の変形とも言えるでしょう。この主題は変奏が繰り返され、譜例28の音形とともに曲が進行してきます。

曲のムードが変わり、ゆっくりと譜例33「危険は迫り、時はどんどん流れていく」が演奏され、そのあとに譜例34「あなたは私の大切な人」が出てきます。この2つの旋律も「愛の告白シーン」の、譜例32のあとの部分です。オペラ「ユグノー教徒」では、譜例33、譜例34の後に、ヴァランティーヌがラウルに「愛している」と告白することになります。

『ユグノー教徒の回想』の第3部は、このピアノ曲の展開部にあたります。第1部で出てきた譜例32で始まり、さまざまな変奏が加えられます。「神は我が砦」の新たな変奏(譜例35)も出てきます。

再び曲はゆっくりになり、譜例36「あなたは言った。確かに、私を愛していると」の旋律になります。これは「愛の告白シーン」で、ヴァランティーヌがラウルへの愛を告白した直後にラウルが歌う場面の旋律です。美しいメロディーが大変に印象的で、6度を上昇する音の跳躍がポイントになっています(譜例36の、変ニ→変ロ)。オペラにおいてこの旋律はテノールとオーケストラの「かけ合い」で出てくるのですが、リストはそのかけ合いをピアノ1台で表現しています。この譜例36は『ユグノー教徒の回想』において、これ以降もたびたび現れることになります。

譜例36の後に出てくる副次的な旋律(譜例37「もっと話してほしい」)も、オペラで譜例36の後にラウルが歌う場面のものです。このあたりは、『ユグノー教徒の回想』の中でも大変に美しいところです。

『ユグノー教徒の回想』全体の終結部です。曲のムードはまた変わり、アレグロで譜例38が始まります。この旋律はオペラの第5幕の第2場・第3場で、旧教徒の男たちの合唱「改宗せよ、ユグノーども」として歌われるものです。第5幕はサン・バルテルミの虐殺の夜であって、第5幕の最終段階では、譜例38の旧教徒の合唱が舞台に充満し、そこに新教徒を表す「神は我が砦」が交錯することになります。

リストの『ユグノー教徒の回想』の終結部では、譜例38に「神は我が砦」の変奏が加わり、さらに譜例36「あなたは言った。確かに、私を愛していると」の旋律が絡まってきて、壮大なコーダを形成します。そしてこのピアノ曲の最後は、初めて現れる「神は我が砦」の完全な形(譜例39)で締めくくられます。

リストは何を「回想」をしたのか

今までの説明をまとめると、リストの『ユグノー教徒の回想』に出てくるオペラ「ユグノー教徒」の旋律は、次のように総括できます。

音楽からみた『ユグノー教徒の回想』の終わり方は、オペラ「ユグノー教徒」とは違います。オペラの最終場面では「神は我が砦」の旋律はかき消されてしまって「旧教徒の男たちの合唱」(譜例38)が大きく響き、そのまま終わります。これは歴史的事実がそのまま音楽に反映しています。しかしリストの『ユグノー教徒の回想』は、「神は我が砦」が最後に高らかに演奏されて(譜例39)終わるのです。まるで新教徒が勝利したような終わり方です。

ここからは全くの想像です。前にも書いたように、サン・バルテルミの虐殺を題材したオペラを作る限り、救いようのない終わり方になるのはやむをえません。そこでリストは、第4幕の「愛の告白シーン」の旋律を集中的に使って、

ということではないでしょうか。

オペラの旋律は、それが歌われる場面があり、歌詞が付帯しているので、ある種の「意味」を持ちます。オペラから旋律を選んで、それをモティーフにして曲を作るということは、どういう「意味」の旋律を選ぶかに作曲家の意図が現れると考えてもよいはずです。

マイヤーベーアのオペラ「ユグノー教徒」は、19世紀の当時のパリで大変人気のあった作品で、ロングランを続けたようです。リストはこのピアノ曲を何らかの演奏会で演奏したと思いますが、それを聞いた音楽愛好家の中には、オペラ「ユグノー教徒」を見た人も多かったはずです。リストの『ユグノー教徒の回想』が何をどのように回想しているのか、音楽愛好家ならすぐに分かったのではないでしょうか。

この曲が作られた経緯に関するエピソードです。リストは20歳代のとき、マリー・ダグー伯爵夫人(1805-1876)と恋に落ち、1833年-1839年(リストが22歳から28歳頃)は同棲生活を送ります。その間に3人の子供が生まれますが、次女のコジマは後のリヒャルト・ワーグナー夫人ですね。

『ユグノー教徒の回想』は、リストがダグー伯爵夫人と生活を共にしている、25歳の時の作品です。NAXOS版 リスト ピアノ曲全集・第1巻の解説によると、『ユグノー教徒の回想』は、リストがマリー・ダグー伯爵夫人に献呈した唯一の曲だそうです。20歳代のリストが、数年間情熱を傾けた6歳年上の伯爵夫人、その彼女に献呈した唯一の曲であることが、この曲の意味を端的に表しているのではと思います。

最後に蛇足ですが、『ユグノー教徒の回想』ではプロテスタントの創始者であるマルチン・ルター作の讃美歌(=神は我が砦)があちこちに登場し、最後にはそれが高らかに演奏されて「プロテスタント万歳」とでもいうような終わり方になっています。しかし、もちろんリストはカトリックです。カトリックのリストがこのような曲を作ったということは、憶えておくべきでしょう。

| |||

|

NAXOS版 リスト ピアノ曲全集 第1巻 「ユグノー教徒の回想」が収録されている ピアノ:アーナルド・コーエン | |||

このリストの曲も、そのもとになったオペラも、『ノルマの回想』に比べるとずっとマイナーな感じですが、リストの曲が好きな人は多いと思うので取り上げる意味はあるでしょう。まず、マイヤーベーアのオペラ『ユグノー教徒』についてです。

サン・バルテルミの虐殺

このオペラの背景となっているのは「サン・バルテルミの虐殺」と言われるフランス史の事件、いやヨーロッパの歴史上の大事件です。英語読みで「聖バーソロミューの虐殺」とも呼ばれます。バルテルミ(=バルトロマイ、バーソロミュー)はイエスの弟子の一人です。

マルチン・ルターの宗教改革は、ヨーロッパ各地にプロテスタントを生み出しました。フランスにおいてプロテスタントは「ユグノー」と呼ばれ、1560年ころからは、カトリックとプロテスタントの内乱があちこちで起こっていました。

1572年の8月24日、サン・バルテルミの祝日の日、国王・シャルル9世の命で宮廷のプロテスタントの貴族多数が殺害され、パリ市内でもプロテスタントの市民多数が殺される事態が発生しました。虐殺はパリを越えて地方にも広まり、犠牲者総数は数万と言われています。これが「サン・バルテルミの虐殺」です。その後も旧教徒と新教徒の争いは続き、ユグノー戦争と呼ばれています。この戦争に一応の収拾をつけたのは、新教徒に一定の権利を認めたナントの勅令(1594)です。

ユグノーとは、カルヴァン主義のプロテスタントをフランスで呼んだ呼称です。No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で触れたように「プロテスタント、とりわけカルヴァン派の教義が作り出した生活態度が、資本主義への決定的なドライブを生んだ」という説があります。この説の妥当性はともかく、西洋近代社会の資本主義を発達させたのがプロテスタントであることは、事実としてあるわけです。しかしそうなるまでには「サン・バルテルミの虐殺」のような事件があったわけで、西洋近代社会も「血みどろ」で作り上げられたということが分かります。

『ユグノー教徒』のあらすじ

このオペラは、サン・バルテルミの虐殺に至るカトリックとプロテスタントの確執を背景とし、虐殺が開始された夜で終わります。ストーリーを一言で言ってしまうと、

| 敵対する陣営に属する男(テノール)と女(ソプラノ)が、成就しにくい恋に落ち、最後は二人とも死ぬ |

という内容です。その意味ではベッリーニの「ノルマ」と同じだし、この手の話は「ロミオとジュリエット」をはじめ、ヤマのようにあるわけです。オペラの王道の一つだと思います。「ユグノー教徒」の場合、敵対する陣営とは、もちろん新教(プロテスタント)と旧教(カトリック)です。

| 登場人物 |

主要な登場人物は6人です。この6人は新教徒と旧教徒に別れていて、旧教徒にも「新教徒に融和的な人物」と「新教徒に敵対的な人物」があります。以降の固有名詞はフランス語読みです。

◆新教徒(ユグノー教徒)

・ラウル(騎士)

・マルセル

(ラウルに長年付き添う老僕)

◆旧教徒(カトリック教徒)

●新教徒に融和的

・マルグリット

(国王・シャルル9世の妹)

・ヌヴェール伯爵

(国王の臣下の一人)

・ヴァランティーヌ

(サン=ブリ伯爵の娘)

●新教徒に敵対的

・サン=ブリ伯爵

(国王の臣下の一人)

他の登場人物もいろいろありますが、割愛します。

| 第1幕 |

舞台は16世紀のフランスです。序曲が終わると、国王の臣下である旧教徒の貴族たちがヌヴェール伯爵に招かれて、伯爵の城の広間で宴を開催しています。新教徒との融和を目指すヌヴェールは、この場にユグノー教徒のラウルを招いていることを告げます。一同は驚きますが、ヌヴェールは余興と紹介をかねて、自分の恋を歌にして歌ってみるようにラウルに依頼します。ラウルは自分が通りがかりに暴漢から救った女性に、密かに恋心を募らせていることを歌います。

宴の途中、ヌヴェールに美しい女性の訪問客が来ていることが告げられました。ヌヴェールが一時退席したあと、一同はその女性を盗み見ますが、誰だか分かりません。ところがラウルは分かりました。今しがた歌ったばかりの思いを寄せる女性だったからです。一同は「ヌヴェールの愛人に恋をした」と、ラウルを笑い者にします。実はこの女性(ヴァランティーヌ)はヌヴェールとの婚約を解消したいとの申し出をしに来たのでした。これを知らないラウルは、絶望感にとらわれます。

ヌヴェールが広間に戻ったあと、ラウルにある人からの手紙がきます。夕刻、来て欲しいとの内容です。貴族たちはその手紙の紋章と署名から、国王の妹であるマルグリット本人からの手紙だと分かりました。貴族たちはラウルへの態度を改め、出ていくラウルを見送ります。

| 第2幕 |

国王・シャルル9世の妹であるマルグリットは、旧教と新教の融和を図ろうとしていて、自身も、新教徒であるナヴァール王・アンリと結婚する予定です。ナヴァールは、スペインに近い、現在のフランス領バスク地方の小国で、当時は独立国でした。

マルグリットは、国王の臣下のサン=ブリ伯爵の娘・ヴァランティーヌが新教徒のラウルを慕っていることを知り、融和策の一環としてヴァランティーヌとラウルを結婚させようとしています。そのために、ヌヴェール伯爵との婚約解消の申し出をヴァランティーヌにさせたのでした。

マルグリットは手紙を出して城に招いたラウルに、サン=ブリ伯爵の娘との結婚を提案し、ラウルもそれを承諾します。そしてマルグリットはサン=ブリ、ヌヴェールを含む貴族たちを城に招き、新教徒との和解を誓わせます。

しかし、その場で初めて紹介されたヴァランティーヌを見たラウルは「ヌヴェールの愛人をあてがわれた」と勘違いし、結婚を断固拒否してしまいます。一同はこれに驚き、特にサン=ブリとヌヴェールは激しい侮辱だと激高して剣を抜きます。ラウルも剣を抜き、一発触発の状況になりますが、この場はマルグリットがおさめます。「決闘だ」「この屈辱は血を要求する」という声が充満するなか、両者は別れます。ヴァランティーヌはラウルの拒絶の理由が分からず、悲嘆にくれます。

| 第3幕 |

ラウルとの結婚が破談になったヴァランティーヌは、再びヌヴェールと結婚することになり、その結婚式が終わったところです。ラウルの老僕のマルセルが、礼拝堂から出てきた父親のサン=ブリに近づき、手紙を渡します。ラウルからの決闘状です。しかしサン=ブリは、ラウルを闇討ちにする計画を立てます。この計画を知ったヴァランティーヌは、マルセルに陰謀の計画を伝えます。

その夜の決闘の時刻、ラウルとサン=ブリが現れます。陰謀を知っているマルセルが「裏切りだ」と叫ぶと、周りにいた両派の兵士たちの乱闘になりますが、そこを通りかかったマルグリットが、この戦いをやめさせます。

両派は互いに相手の陰謀だと主張しますが、マルセルは「証人はあの人だ」とヴァランティーヌを指します。ラウルは、ヌヴェール伯爵の愛人のはずのヴァランティーヌが自分を救おうとしたことが信じられません。そこでマルグリットは、ヴァランティーヌがヌヴェールの城館を訪れたのは、ヌヴェールとの婚約を解消するためだったことを明かします。

誤解は解けたのですが、時すでに遅く、ヌヴェールは婚礼のあとの披露宴にヴァランティーヌを連れていきました。ラウルは絶望感に打ちひしがれ、再びと戦う決意を固めます。

| 第4幕 |

ヌヴェールの館です。結婚したヴァランティーヌはラウルへの思いが捨てきれず、嘆いています。そこにラウルが忍び込んできて、ヴァランティーヌに別れを告げます。そのとき、サン=ブリ、ヌヴェール、貴族たちが入ってきました。ラウルはタピストリーの後ろに隠れます。

サン=ブリは、国王が新教徒の虐殺を命じたことを話します。ヌヴェールは不意討ちに反対しますが、一同の心は変え難く、夜の一斉襲撃が決まります。マルグリットとナヴァール王の結婚を祝賀して新教徒が集まる宴に乱入するなど、種々の計画が話し合われ、散会します。

ラウルは計画を全部聞いてしまいました。すぐさま新教徒たちに伝えるべく、出て行こうとします。しかしラウルの身が心配なヴァランティーヌは、行かないでくれと懇願し、ラウルを愛していると告白します。ラウルはその言葉に一瞬たじろぎますが、時間が迫っていることを思い、ヴァランティーヌを振り切って去ります。

| 第5幕 |

| |||

|

ジョン・エヴァレット・ミレイ

「聖バーソロミューの祝日にローマン・カトリック教徒に装って身を守ることを拒絶するユグノー教徒」(1852, Makins Collection)(Sir John Everett Millais) (A Huguenot, on St. Bartholomew's Day Refusing to Shield Himself from Danger by Wearing the Roman Catholic Badge) イギリスの画家・ミレイ(1829-1896)の作品。長い題名を避けて、普通「聖バーソロミューの祝日のユグノー教徒」あるいは単に「ユグノー教徒」と呼ばれる。 この作品は、ミレイ自身がマイヤーベーアの「ユグノー教徒」を見て、そこからインスピレーションを得て描かれた(Wikipedia)。オペラの第5幕 第2場の墓地の場面を踏まえている。白いスカーフはカトリックのしるしである。女性は男性の腕にスカーフを巻き、男性はそれを取ろうとしている。画像はWikipediaから引用。 | |||

新教徒の貴族の館で、ナヴァール王とマルグリットの結婚を祝した宴が開かれていて、新教徒の主要人物が集まっています。ナヴァール王とマルグリットもいます。そこに飛び込んできたラウルは、旧教徒の虐殺が始まっていることを告げ、武器を取ろうと呼びかけます。

第2場

夜、虐殺が続いています。新教徒の教会の裏手の墓地で、傷ついたマルセルがラウルと落ち会います。そこにヴァランティーヌが現れます。ヴァランティーヌはラウルに、カトリックに改宗すれば命は助かる、この白いスカーフを腕に巻けばパリを脱出してルーブルまで行ける、と説得しますが、ラウルは断固拒否します。ヴァランティーヌの夫のヌヴェールは、ユグノー教徒不意打ち計画に反対したため、殺されてしまいました。意を決したヴァランティーヌは、マルセルを証人に、その場でユグノーに改宗し、ラウルと永遠の愛を近います。その時、旧教徒の兵士が乱入してきました。

第3場

兵士とともに、サン=ブリもいます。兵士は3人を追いつめ、サン=ブリは「誰だ」と詰問します。ラウルは「ユグノーだ」とだけ答え、そのため3人は撃たれてしまいました。サン=ブリは、その中に自分の娘を発見して愕然とします。ヴァランティーヌは「あなた方のために祈ります」と言い残して、こときれました。

何となく、救いようのない結末です。純粋に生きようとするものは意味もなく殺されてしまうし、敵対するもの同士を融和させようとする努力は、全てが無に帰してしまいます。何らかの「希望」が示されるわけでもない。「サン・バルテルミの虐殺」を題材にオペラを作る限り、このストーリーはやむをえないでしょう。考えてみると「救いようのないストーリー」のオペラは、ヴェルディも書いています(イル・トラバトーレ、など)。これだけではありません。

| |||

|

ジョン・エヴァレット・ミレイ

「お慈悲を! 聖バーソロミューの祝日、1572年」(1886,Tate gallery)(Mercy : St Bartholomew's Day, 1572) オペラ「ユグノー教徒」とは直接の関係はないが、ミレイはもう一つの作品を描いている。 登場人物は3人ともカトリック側である。男は剣を抜き、ユグノー派の殺戮に行こうとしている。腕に巻いた白い布と帽子の白い十字架はカトリックのしるしである。 修道女が「お慈悲を!」と訴えて止めようとしているが、男は修道女の十字架を踏みつけ、その腕を解こうとしている。男は明らかに目が据わっているのが分かる。一方、戸口の修道士は手招きをしていて、殺戮を促しているようである。 左下の花はトケイソウ(英語名:Passion Flower)である。この花はキリストの受難の象徴であるが、この絵ではプロテスタントの受難を表している。図版はテート・ギャラリーのホームページから引用した。 | |||

一方の旧教徒ですが、不意打ちで虐殺をするような「騎士道精神のかけらもない悪辣な人間」ばかりかというと、そうでもない。マルグリットのように、両派の融和に奔走する人もいれば、ヌヴェールのように「不意打ち」という汚いやり方に反対して仲間に殺されてしまう貴族もいる。

作曲したマイヤーベーアはドイツ出身のユダヤ人です。サン・バルテルミの虐殺という「プロテスタントの殉教」を題材にしてはいるが、両派を公平に見ている感じもある。考えてみると、プロテスタントもカトリックも、19世紀という時点で、この題材でオペラを作るのは「生々し過ぎて」とてもできないのではないか。特にフランス人には絶対にできないのではないか。マイヤーベーアだからできたと考えられます。

このオペラはフィクションですが、サン・バルテルミの虐殺以外にも、数々の歴史的事実を踏まえています。マルグリットは実在の国王の妹だし、舞台には登場しませんが、カトリーヌ・ド・メディシス(国王の母。虐殺の発端を作ったとされる)、ナヴァール王・アンリ(後のフランス国王、アンリ4世)、コリニー提督(新教派の指導者)などの実在の人物が台詞に出てきます。また、旧教と新教の融和を図ろうという動きがあったことも事実だし、マルグリットとナヴァール王の結婚式が行われたのは、虐殺の日の1週間前でした。

また、第1幕ではカトリックの貴族たちが宴会で「楽しく酔いしれていられるのは今のうち、今こそ人生を楽しむ時だ」と歌っているその時にラウルを紹介され、彼を見て「何という陰影な面持ち。これこそカルヴァンの教義の現れだ」と歌う場面があります。このあたりは旧教徒からみた新教徒像の一端が現れていると思いました。

リスト:ユグノー教徒の回想(1842年稿)

リスト作曲『ユグノー教徒の回想』です。NAXOS版リスト・ピアノ音楽全集・第1巻の解説によると、この曲は1836年に初稿が書かれ、1839年、1842年(最終稿)と改訂されています。当時、楽譜が出版されたのは初稿と最終稿だったので、最終稿は出版順から第2版と呼んだり、改訂順から第3版とも呼ぶようです。ややこしいので1842年稿とします。NAXOS版全集は1842年稿によっています。

曲を便宜的に第1部~第5部の5つの部分に分けます。以下に掲げる譜例は、リストのピアノ譜から旋律や動機の部分だけを抜き出したものです。

| 第1部:Largo - Allegro molto |

短い序奏のあと、譜例28「どこへ駆けていくのです?」が出てきます。これはオペラの第4幕で、サン=ブリ伯爵以下の貴族たちが新教徒虐殺計画を相談し、一団が散会したあと、ラウルとヴァランティーヌの2人だけになったシーンの最初に出てきます。虐殺計画を聞いてしまったラウルは新教徒たちに知らせるべく出て行こうとするのですが、ヴァランティーヌが「どこへ駆けていくのですか」と、それを止めようとするシーンです。

| オペラ「ユグノー教徒」は、第4幕においてオーケストラが譜例28を演奏するところから、サン・ジェルマン教会の鐘(虐殺開始の合図)が鳴るまでの約10分間が最大の聞きどころであり、聞かせどころ(特にテノール)です。この部分を「愛の告白シーン」と呼んでおきます。とにかく、音楽として大変に素晴らしい部分で、このシーンだけもこのオペラを鑑賞する価値があります。 |

譜例28のあと、フォルテッシモでピアノが譜例29を演奏します。これはルター派の讃美歌「神は我が砦(とりで)」の旋律を変奏したものです。実は、マイヤーベーアのオペラ「ユグノー教徒」には「神は我が砦」の旋律がしばしば出てきます。そもそもこのオペラの序曲は「神は我が砦」が主題となって曲が構成されているし、その後もユグノー教徒を表す「ライトモティーフ」として随所に現れます。一つの代表的な例が、第1幕においてラウルの従僕のマルセルがヌヴェール伯爵の宴会で「ああ、気高いルター様」という歌うシーン(譜例30)です。

| この讃美歌はマルチン・ルター本人の作と言われています。日本では「神は我が堅き砦」「神は我がやぐら」などとも訳されています。ちなみにメンデルスゾーンの交響曲第5番「宗教改革」の第4楽章も、この讃美歌で始まります(譜例31)。 |

譜例29の後に出てくる譜例32「我が兄弟を救うのです」は、オペラの第4幕で譜例28の直後にオーケストラに出てくる旋律です。ヴァランティーヌ「どこへ行くのです?」(譜例28)→ラウル「我が兄弟を救うのです」(譜例32)というわけです。譜例32は譜例29の変形とも言えるでしょう。この主題は変奏が繰り返され、譜例28の音形とともに曲が進行してきます。

| 第2部:Andantino con sentimento |

曲のムードが変わり、ゆっくりと譜例33「危険は迫り、時はどんどん流れていく」が演奏され、そのあとに譜例34「あなたは私の大切な人」が出てきます。この2つの旋律も「愛の告白シーン」の、譜例32のあとの部分です。オペラ「ユグノー教徒」では、譜例33、譜例34の後に、ヴァランティーヌがラウルに「愛している」と告白することになります。

| 第3部:Allegro quasi presto |

『ユグノー教徒の回想』の第3部は、このピアノ曲の展開部にあたります。第1部で出てきた譜例32で始まり、さまざまな変奏が加えられます。「神は我が砦」の新たな変奏(譜例35)も出てきます。

| 第4部:Adagio amoroso |

再び曲はゆっくりになり、譜例36「あなたは言った。確かに、私を愛していると」の旋律になります。これは「愛の告白シーン」で、ヴァランティーヌがラウルへの愛を告白した直後にラウルが歌う場面の旋律です。美しいメロディーが大変に印象的で、6度を上昇する音の跳躍がポイントになっています(譜例36の、変ニ→変ロ)。オペラにおいてこの旋律はテノールとオーケストラの「かけ合い」で出てくるのですが、リストはそのかけ合いをピアノ1台で表現しています。この譜例36は『ユグノー教徒の回想』において、これ以降もたびたび現れることになります。

譜例36の後に出てくる副次的な旋律(譜例37「もっと話してほしい」)も、オペラで譜例36の後にラウルが歌う場面のものです。このあたりは、『ユグノー教徒の回想』の中でも大変に美しいところです。

| 第5部:Finale - Allegro vivace |

『ユグノー教徒の回想』全体の終結部です。曲のムードはまた変わり、アレグロで譜例38が始まります。この旋律はオペラの第5幕の第2場・第3場で、旧教徒の男たちの合唱「改宗せよ、ユグノーども」として歌われるものです。第5幕はサン・バルテルミの虐殺の夜であって、第5幕の最終段階では、譜例38の旧教徒の合唱が舞台に充満し、そこに新教徒を表す「神は我が砦」が交錯することになります。

リストの『ユグノー教徒の回想』の終結部では、譜例38に「神は我が砦」の変奏が加わり、さらに譜例36「あなたは言った。確かに、私を愛していると」の旋律が絡まってきて、壮大なコーダを形成します。そしてこのピアノ曲の最後は、初めて現れる「神は我が砦」の完全な形(譜例39)で締めくくられます。

リストは何を「回想」をしたのか

今までの説明をまとめると、リストの『ユグノー教徒の回想』に出てくるオペラ「ユグノー教徒」の旋律は、次のように総括できます。

| ① | 『ユグノー教徒の回想』に出てくる旋律は、ほとんどがオペラの第4幕の後半部である「愛の告白シーン」から採られている。上にも書いたように「愛の告白シ-ン」(約10分間)はこのオペラの最大の聴きどころであり、音楽としても素晴らしい部分である。リストもそう感じたに違いない。 | |

| ② | 例外が2つあって、一つは讃美歌「神は我が砦」であり、もう一つは第5幕の「旧教徒の男たちの合唱」である。 | |

| ③ | 「神は我が砦」は、オペラ「ユグノー教徒」でも、ピアノ曲『ユグノー教徒の回想』でもあちこちに現れ、この点は共通している。しかし、オペラ「ユグノー教徒」では初めから(序曲から)完全な形で現れるが、『ユグノー教徒の回想』では変奏が何回か出てきたあと、一番最後に完全な形で現れる。 |

音楽からみた『ユグノー教徒の回想』の終わり方は、オペラ「ユグノー教徒」とは違います。オペラの最終場面では「神は我が砦」の旋律はかき消されてしまって「旧教徒の男たちの合唱」(譜例38)が大きく響き、そのまま終わります。これは歴史的事実がそのまま音楽に反映しています。しかしリストの『ユグノー教徒の回想』は、「神は我が砦」が最後に高らかに演奏されて(譜例39)終わるのです。まるで新教徒が勝利したような終わり方です。

ここからは全くの想像です。前にも書いたように、サン・バルテルミの虐殺を題材したオペラを作る限り、救いようのない終わり方になるのはやむをえません。そこでリストは、第4幕の「愛の告白シーン」の旋律を集中的に使って、

| 死を予感した新教徒の男性と旧教徒の女性の葛藤と愛の確認を描き、最後の讃美歌によってその愛が天国で成就することを暗示した |

ということではないでしょうか。

オペラの旋律は、それが歌われる場面があり、歌詞が付帯しているので、ある種の「意味」を持ちます。オペラから旋律を選んで、それをモティーフにして曲を作るということは、どういう「意味」の旋律を選ぶかに作曲家の意図が現れると考えてもよいはずです。

マイヤーベーアのオペラ「ユグノー教徒」は、19世紀の当時のパリで大変人気のあった作品で、ロングランを続けたようです。リストはこのピアノ曲を何らかの演奏会で演奏したと思いますが、それを聞いた音楽愛好家の中には、オペラ「ユグノー教徒」を見た人も多かったはずです。リストの『ユグノー教徒の回想』が何をどのように回想しているのか、音楽愛好家ならすぐに分かったのではないでしょうか。

| |||

|

マリー・ダグー伯爵夫人 | |||

|

デザンティ「新しい女 - 19世紀パリ文化界の女王 マリー・ダグー伯爵夫人」(持田明子訳・藤原書店・1991)より引用。 マリー・ダグー伯爵夫人(1805-1876)は、ダニエル・ステルンという筆名の作家でもあり、論文・随筆・小説を執筆した。「1848年革命史」などの著書がある。 パリのラフィット通りにあった彼女のサロンには、著名な文化人や芸術家が集まった。リストと親しかったショパンがジョルジュ・サンドと出会った場所でもある。 | |||

『ユグノー教徒の回想』は、リストがダグー伯爵夫人と生活を共にしている、25歳の時の作品です。NAXOS版 リスト ピアノ曲全集・第1巻の解説によると、『ユグノー教徒の回想』は、リストがマリー・ダグー伯爵夫人に献呈した唯一の曲だそうです。20歳代のリストが、数年間情熱を傾けた6歳年上の伯爵夫人、その彼女に献呈した唯一の曲であることが、この曲の意味を端的に表しているのではと思います。

最後に蛇足ですが、『ユグノー教徒の回想』ではプロテスタントの創始者であるマルチン・ルター作の讃美歌(=神は我が砦)があちこちに登場し、最後にはそれが高らかに演奏されて「プロテスタント万歳」とでもいうような終わり方になっています。しかし、もちろんリストはカトリックです。カトリックのリストがこのような曲を作ったということは、憶えておくべきでしょう。

2011-12-22 21:04

nice!(0)

トラックバック(0)