No.13 - バベットの晩餐会(2) [映画]

(前回より続く)

ドン・ジョヴァンニはツェルリーナを誘惑する

前回の続きです。料理に関する考え方はバベットと村人では180度違っています。バベットにとっての料理は「芸術であり、人々を幸せにする」ものですが、村人にとっての料理は「神のしもべである人間の肉体を維持するためのもの」です。実はこれと全く同じ型のスレ違いが映画の最初の方に出てきます。それは料理に関するものではなく、音楽についてのものです。つまり、パパンがフィリパに歌のレッスンをする場面です。

この場面でフィリパにレッスンをつけたパパンは、フィリパと一緒に、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の第1幕の中で「ドン・ジョヴァンニが村の娘・ツェルリーナを誘惑する場面の2重唱」をデュエットします。

パパンはフィリパの歌の才能を確信していて、パリのオペラ座でデビューさせるようなことまでを夢見ています。パパンはフィリパを音楽という芸術の世界へ「誘惑」したいわけです。

パパンはフィリパの歌の才能を確信していて、パリのオペラ座でデビューさせるようなことまでを夢見ています。パパンはフィリパを音楽という芸術の世界へ「誘惑」したいわけです。デュエットが終わったとき、感動したパパンはフィリパを引き寄せ、彼女の額に接吻します。パパンはフィリパの歌の才に感動し、自分がデンマーク・ユトランド半島の寒村でドン・ジョヴァンニを演じたことに感動し、またモーツァルトの音楽に感動し、もっと言えば「音楽の女神」に感動したわけです。しかしフィリパにはそうはとれない。パパンの行為に強い違和感を抱いたフィリパは、父親の牧師にレッスンの中止を申し出て、パパンは失意のうちにパリへと戻ります。

なぜフィリパは違和感を抱いたのでしょうか。それはオペラにおけるドン・ジョヴァンニのようにパパンが自分を誘惑していると感じたからだ、ともとれます。しかしもっと本質的には、パパンにとって音楽は芸術であるのに対し、フィリパにとって音楽(歌)は神への愛を表現する手段だということです。この根底のところで完全にスレ違っています。フィリパにとって音楽そのものに感動する自分というのはありえないし、あったとしたら許せない。

このスレ違いの構造は「料理という芸術」についてのバベットと村人の関係と相似型です。映画「バベットの晩餐会」は料理についての映画と見なされていますが、隠されたもう一つのテーマは音楽です。この映画の全編に村人の歌う「賛美歌」がたびたび出てくることもそれを暗示しています。バベットは、パパンが音楽で成し得なかったことを料理でやってのけたとも言えるのです。

パパンとフィリパの2重唱の場面は、この映画の公開1年前にロンドンで初演されたアンドリュー・ロイド・ウェバーの傑作ミュージカル「オペラ座の怪人」(1986)を思い起こさせますね。「オペラ座の怪人」は簡単に言うと「パリのオペラ座の地下に棲むファントム(怪人)がコーラス・ガールのクリスティーンに音楽(歌)を教え、誘惑する」という話です。ファントム=パパン、クリスティーン=フィリパという構図、つまりパリのオペラ座からやってきたパパンがフィリパに歌を教えて音楽の世界に誘惑する、というわけです。そして両作品に共通しているのが「ドン・ジョヴァンニ」です。「オペラ座の怪人」には「ドン・ファンの勝利」という「劇中劇」が出てきて、それが重要な位置を占めているわけですから。

「バベットの晩餐会」に話を戻します。クラシック音楽を利用した映画はヤマのようにありますが、これほど見事に、そっと使ってみせた例はそうはないと思います。2重唱の中にドン・ジョヴァンニが「お前の運命をわしが変えてみせよう」と歌う歌詞があります。まさにパパンはフィリパの運命を変えたいのです。つまりこのシーンは「ドン・ジョヴァンニがツェルリーナを肉体の快楽へと誘惑する」ための音楽が、「パパンがフィリパを音楽という芸術の世界へと誘惑する」ための音楽に転用されています。いや、転用というのは正確ではありません。「バベットの晩餐会」には「ドン・ジョヴァンニ」の1シーンが「劇中劇」として巧妙に挿入されていると言うべきでしょう。本当の劇が演じられるわけではありませんが、意味としては「劇中劇」です。

この劇中劇の主役はモーツァルトの音楽です。音楽は人の聴覚を通して精神に直接働きかけます。映画の中でレーベンイェルム将軍はバベットの料理を評して「肉体的快楽と精神的快楽の区別をつかなくする」と言っていますが(これはフランスの将軍の評を引用したものです)、音楽についても全く同じことが言えると思います。

|

モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』 第1幕 第9場 小二重唱 ("誘惑の二重唱")

|

||||

|

[ドン・ジョヴァンニ] あそこで手に手を取り合い、 あそこでわしにいいわと言うのだ。 ごらん、遠くはないのだ、 ゆこう、いとしいひとよ、 ここを離れて。 [ツェルリーナ] そうしようかしら、 いいえそうしてはだめだわ、 心臓がちょっとドキドキするわ。 ほんとうに、仕合わせになれそうね、 でも、まだからかわれて いるのかもね。 [ドン・ジョヴァンニ] おいで、わたしの可愛いひとよ。 [ツェルリーナ] マゼットが可哀そうだわ。 |

[ドン・ジョヴァンニ] お前の運命をわしが変えてみせよう。 [ツェルリーナ] はやく、私もうそんなに頑張れないわ。 [ドン・ジョヴァンニ] 行こう、行こう・・・・・・ [ツェルリーナ] 行きましょう・・・・・・ [ドン・ジョヴァンニ ツェルリーナ] 行きましょう(行こう)、 行きましょう(行こう)、 愛しい人よ、 けがれのない愛の苦しみの 埋め合わせをするために! |

|||

|

オペラ台本訳:海老沢 敏 音楽之友社 名作オペラブックス(1988) |

||||

料理とワインのマリアージュ

料理の話です。この映画の晩餐会で感心するのは、バベットが作る料理もさることながら、ワインが大変重要な位置を占めていることです。あたりまえかもしれませんが・・・・・・。アモンティリャード(シェリー、食前酒)、ヴーヴ・クリコ(白・シャンパーニュ)、クロ・ヴージョ(赤)、ハイン(コニャック、食後酒)と続くわけですが、どれも超一級品です。よく「料理とワインのマリアージュ(結婚)」ということを言いますが、その「結婚」をバベットは演出してみせました。

もちろんワインは彼女が作ったものでなく、選んだものです。しかしワインを選んでから料理を考えたということも考えられる。そこまでではないかもしれないが、少なくとも料理とワインは同時に考えられているという印象を受けます。

晩餐会はバベットが村にきてから14年後という設定になっています。ということは1885年です。晩餐会に供されたクロ・ヴージョは1845年です。つまり40年もののブルゴーニュ・ワインの銘品を12人に振る舞うわけで、これは並大抵ではない。

1万フランという大金を手にしていないと出来ないし、そういう気にはなれないと思います。映画の中では、将軍がワイン好きだとみたバベットが、ウェイター役の少年に指示して、将軍の前にポンとクロ・ヴージョのボトルを置く場面さえ出てきます。これは全くの推測なのですが、1845年というのはワインの非常な当たり年ではないでしょうか。わざわざ1845年となっているのは、この映画の脚本家(ないしは原作の著者)が19世紀のフランスワインの歴史をそこまで調べて書いたのだと思いました。いずれにせよ、バベットが調達した食材の値段よりワイン類全体の値段の方が高いということも考えられる、そういった名品ぞろいだと思います。

1万フランという大金を手にしていないと出来ないし、そういう気にはなれないと思います。映画の中では、将軍がワイン好きだとみたバベットが、ウェイター役の少年に指示して、将軍の前にポンとクロ・ヴージョのボトルを置く場面さえ出てきます。これは全くの推測なのですが、1845年というのはワインの非常な当たり年ではないでしょうか。わざわざ1845年となっているのは、この映画の脚本家(ないしは原作の著者)が19世紀のフランスワインの歴史をそこまで調べて書いたのだと思いました。いずれにせよ、バベットが調達した食材の値段よりワイン類全体の値段の方が高いということも考えられる、そういった名品ぞろいだと思います。カフェ・アングレの料理長という立場では、料理とワインのフルコースの詳細を全部自分だけで決めて晩餐会を催す、という機会はそうはないと思います。バベットは自分の考える(やりたかった)理想の晩餐会を、料理とワインで演出してみせたのだと思います。

パリ・コミューン

マルチーヌ、フィリパの姉妹とバベットが初めて出会う1871年9月の場面を思い出してみます。バベットが持参したパパンの手紙には「パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところだった。」という意味のことが書かれていました。この1871年における「パリで革命」とは、歴史上有名な「パリ・コミューン」のことです。

19世紀フランスのナポレオン3世は1870年7月にプロイセンとの普仏戦争をはじめますが、たちまち敗勢に陥り、帝制は瓦解して第三共和制が成立します。この「国防政府」のもとに戦いは続けられるのですが、1870年末からの冬の時期にはパリがプロイセン軍に包囲されるに至りました。パリでは食料不足が深刻になり、ネズミや犬の肉が売買され、動物はほとんど姿を消したと言います。そして1871年1月28日に政府はプロイセン軍に対して正式に降伏(休戦条約に調印)します。

ボルドーに移って国民議会を開催した政府は、アルザス・ロレーヌの割譲や50億フランという天文学的金額の賠償金支払いを含む和平交渉をプロイセンとするのですが、パリ包囲に抵抗して多大な犠牲をはらった労働者を中心とするパリ市民は、降伏を認めずに蜂起します。1871年3月26日にコミューン評議員の普通選挙が行われ、3月28日にパリ市庁舎で革命政府の樹立が宣言されます。これが「パリ・コミューン」です。

| |||

|

「バベットの晩餐会」に挿入されている パリ・コミューンを描いた絵 | |||

| |||

|

マクシミリアン・リュス 『コミューン下のパリの街路』 (オルセー美術館) | |||

| 新印象主義の画家、マクシミリアン・リュスは、13歳の時にパリ・コミューンの惨劇を目撃し、生涯忘れられなかったという。 | |||

パリ・コミューンはわずか2ヶ月という短命に終わりましたが、労働者が中心となった革命政府樹立の衝撃は大きく、その後の世界の政治運動に多大な影響を与えました。また実行までには至りませんでしたが、女性参政権や児童の夜間就業禁止などの、さまざまな革新的な政策が打ち出され、これらはその後の世界に大きな影響を与えています。ちなみに、大佛次郎(1897-1973)の「パリ燃ゆ」は、このパリ・コミューンを描いたノンフィクションの傑作です。

料理は誰のものか

以上の歴史的背景をもとに「バベットの晩餐会」の状況設定を考えてみると、バベットは高級レストランであるカフェ・アングレの料理長でありながら、それを投げうって夫とともにコミューンに参加した、と考えるのがもっとも妥当だと思います。だからこそ夫と子供を殺され、彼女も処刑されかかったのです。コミューンに参加したのはいわゆる労働者階級だけでなく、法律家や教師、芸術家といった知識層の人もいたことが知られています。画家のクールベはパリ・コミューンに参加したため、その後スイスに亡命せざるを得なくなり、その地で亡くなりました。

では、彼女の職業であったカフェ・アングレのシェフというのはどういう立場でしょうか。

一般に認識されている(高級)フランス料理は、王侯貴族の庇護のもとに発展しました。これは世界各国そうだと思いますが、絶対王制や王権が極めて強かったところには独自の料理が高度に発達しています。フランスをはじめ、ロシア、トルコ、清朝(中国)などです。フランスではもちろんブルボン王朝であって、王家およびそれを取り巻く貴族たちが「人民を搾取して」得た財力にものを言わせ、料理人たちを囲い、食材と料理技術を追求させた結果「フランス料理」と呼ばれる大ジャンル、体系ができあがったわけです。

王制が倒れたあとに高級料理のパトロンとなったのは、富裕層、ブルジョアジー、高級軍人、政府高官、人気芸能人などだったはずです。その人たちが、王制以降の共和制や帝制を支えました。バベットの晩餐会に出席したレーヴェンイェルム将軍は、フランスの将軍とカフェ・アングレでバベットの料理を食べた経験があったわけですが、まさにそういった「料理のパトロンとしての高級軍人」でした。バベットはカフェ・アングレの12人分は1万フランだと言っています。つまり一人800フランということになります。19世紀のパリにおいて800フランがどの程度の貨幣価値をもっていたのか、詳細は知りませんが、現代日本の感覚で言うと一人数十万円というレベルであることは間違いないと思います。とても「庶民」には手が出せないものです。

バベットの料理技術は、もちろん彼女の天賦の才と努力はあると思いますが、料理にお金を惜しまない階級の後ろ盾があってこそ、長い歴史ではぐくまれ、伝達され、磨かれてきたものです。「お客さまを幸せにしました。力の限りを尽くして」とバベットは言っていますが、そのお客様はあくまで富裕層でした。それはパリ・コミューンという「反乱」を攻撃し、市民を殺戮し、制圧し、処刑した共和制政府の支持基盤層であったわけです。

しかしバベットは自らを「芸術家」と意識しだしました。芸術をつきつめて考えると富裕層のだけのものではなく、前に書いたように「宗教や国籍、階級、財力、地位、年齢には無関係なもの」です。バベットはその意識があったからこそ、料理長の職を投げうってパリ・コミューンに身を投じたのだと考えられます。

富裕階級から一般市民へ・・・・・・。これは料理のみならず、絵画、音楽、陶芸、演劇、舞踊など、あらゆるジャンルの芸術がたどった道です。カフェ・アングレの料理長からパリ・コミューンへ、というバベットの経歴の設定は、まさにそれを暗示しています。

晩餐会が終わり、客たちが別室で食後のコーヒーとコニャックを飲んでいるとき、バベットが厨房で赤ワインのグラスを傾けるシーンがあります。料理の長い歴史と彼女の激動の人生をバックに、「お客様を幸せにした、芸術家としての満足感」がクロ・ヴージョの一杯に凝縮されている感じの、良いシーンだと思います。

バベットのメニュー

[料理]

| ① | 海亀のスープ |

| ② | キャヴィアのドミドフ風、ブリニ添え |

| ③ | ウズラのフォアグラ詰めパイケース入り、ソース・ペリグール (ウズラのパイ詰め石棺風) |

| ④ | 季節のサラダ |

| ⑤ | チーズ3種の盛り合わせ |

| ⑥ | ラム酒風味のサヴァラン、フルーツのコンフィ添え |

| ⑦ | 新鮮なフルーツの盛り合わせ |

| ⑧ | コーヒー |

[ワイン]

| ① | アモンティリャード (Amontillado) |

| ② | ヴーヴ・クリコ - 1860 (Veuve Cliquot) |

| ③ | クロ・ヴージョ - 1845 (Clos Vougeot) |

| ④ | コニャック:ハイン - フィーヌ・シャンパーニュ (Cognac : Hine - Fine Champagne) |

海亀のスープ

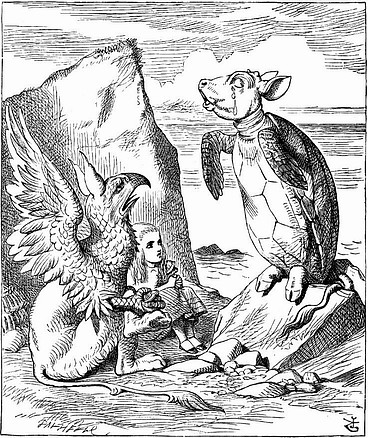

現代において海亀は、鯨とともに大型海洋生物の代表的な絶滅危惧種であり、ワシントン条約で国際取引が禁止されています。従って海亀のスープを味わった人はいないと思いますが、その昔はおいしいことで有名なスープだったようです。バベットがカフェ・アングレの料理長として腕をふるっていた19世紀中頃のヨーロッパにおいて海亀のスープがどういうポジションにあったのかを暗示する話が、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」(1865)に出てきます。

「不思議の国のアリス」に Mock Turtle(ニセ海亀)というキャラクターが出てきます。

これはどういうことかというと、海亀のスープ(turtle soup)があまりに有名になったため、19世紀のロンドンでは海亀の肉を使わずに仔牛の肉で代用したイミテーションのスープ(mock turtle soup)を出すレストランが出てきました。キャロルはこれから "soup" を取って Mock Turtle というキャラクターを作ったわけです。女王はアリスに「 Mock Turtle から mock turtle soup を作るのだ」と説明するのですが、言葉遊びでキャラクターを作り出すキャロルの面目躍如といったところです。ジョン・テニエルが描いた「不思議の国のアリス」オリジナル版の挿画で Mock Turtle が仔牛と海亀の合成動物に描かれているのはそういう事情によります。

これはどういうことかというと、海亀のスープ(turtle soup)があまりに有名になったため、19世紀のロンドンでは海亀の肉を使わずに仔牛の肉で代用したイミテーションのスープ(mock turtle soup)を出すレストランが出てきました。キャロルはこれから "soup" を取って Mock Turtle というキャラクターを作ったわけです。女王はアリスに「 Mock Turtle から mock turtle soup を作るのだ」と説明するのですが、言葉遊びでキャラクターを作り出すキャロルの面目躍如といったところです。ジョン・テニエルが描いた「不思議の国のアリス」オリジナル版の挿画で Mock Turtle が仔牛と海亀の合成動物に描かれているのはそういう事情によります。19世紀のヨーロッパでイミテーションまで出た海亀のスープは、日本で言うとスッポンのスープでしょうか。しかし同じカメ類だからといって似たような味だと思うのは安易でしょうね。今となっては「幻のスープ」と言うしかないのですが、なぜ「幻」なのかを考えるべきでしょう。イミテーションまで出るということは、需要が供給(=海亀の漁獲量)を大幅に上回っていたということです。養殖できない海産物について「需要があるからとる」という論理だけで行動していたのでは、絶滅危惧種になってしまうのは当然です。人間の「欲」が生物を絶滅に追いやった例は数えきれずにあります。「海亀のスープ」で私たちが思い起こすべきことは、その点です。

海亀のスープの後に出されるキャヴィアのドミドフ風、ブリニ添えですが、ドミドフ風とはサワークリームを添えたもののようです。ブリニは小さなパンケーキですね。つまりパンケーキの上にキャビアを乗せ、サワークリームを添えた前菜です。

ウズラのフォアグラ詰め、パイケース入り

バベットの創作料理とされている晩餐会のメインディッシュです。もちろん食べたことはないのですが、映画を見ていると、ウズラの中にフォアグラをトリュフと一緒に詰め、パイ生地で作ったケースに入れてオーブンで焼く、というレシピのようです。つまり、

| ① | 焼いたパイの皮の、パリパリ感と香ばしさ | |

| ② | ウズラの肉のあっさりした肉質 | |

| ③ | フォアグラとトリュフの、濃厚でねっとりした味 |

を三位一体で味わうというコンセプトの料理だと推測できます。映画ではこれを「ウズラのパイ詰め石棺風」と言っていました。料理に合わせるソース・ペリグールは、トリュフの濃厚なソースです。

考えてみるとこのメイン・ディッシュのコンセプトと考えられる、

| ① | パリパリとした香ばしさ | |

| ② | あっさりとした肉質感 | |

| ③ | ねっとりと濃厚な味 |

という3つの感覚の一体感を味わう料理は、中華料理にも日本料理にもありますね。発想を飛躍させると「稚鮎の天ぷら」などはそういう感じがします(③は鮎の内臓部分)。天ぷら職人の創作料理には、この三位一体がいろいろありそうです。もちろん味は全く違うという前提での、料理のコンセプトの類似性です。日本料理はフレンチとは全く歴史が違う料理ですが、発想を突き詰めると意外と似ている部分もあると思います。

デザートとして出されるラム酒風味のサヴァランですが、バベットはこのサヴァラン(焼き菓子)を円形に作っていましたね。そこにフルーツのコンフィ(砂糖漬け)を添え、ラム酒をかけていました。

ワイン

アモンティリャードは、スペインのアンダルシア地方の酒精強化ワインである「シェリー酒」の一種です。「バベットの晩餐会」では食前酒として出されました。高級シェリーとして有名で、映画の中で「食通」である将軍は飲むなり「これは驚いた、アモンティリャードだ」と言い当てていました。

アモンティリャードで思い出すのは、エドガー・アラン・ポーの短篇小説「アモンティリャードの樽」です。ある男の復讐譚なのですが、ポーの短篇小説のあらずじを書くのはまずいと思うのでやめておきます。全編に「アモンティリャード」という言葉が呪文のように繰り返される独特の小説です。

ヴーヴ・クリコ 1860 は、言わずと知れたシャンパーニュの銘酒の一つです。晩餐会の時代設定は1885年なのでこのヴーヴ・クリコは25年ものということになります。25年もののシャンパーニュを飲んだことはないのですが、30年ものの白ワインなら山梨のあるワイナリーで飲んだことがあります。完全に白ワインのイメージが覆る味でした。酸味がぐっと後退していて、甘みとふくよかさが前面に出ている感じです。25年もののシャンパーニュもそうなのでしょうか。

クロ・ヴージョ 1845 ですが、これも大変に有名なブルゴーニュの赤ワインですね。前に書いたように、バベットの晩餐会の舞台設定では40年ものということになります。コート・ドールで、有名なロマネ村の北方に位置するヴージョ村のワインになります。

晩餐会のワインでは、このクロ・ヴージョが重要な役割をはたしています。将軍は追加を要望してボトルから自ら注ぐし、村人も言葉には表さないものの、美味しさに感じ入っている場面がいくつかあります。ほかでもないバベット自身が厨房でクロ・ヴージョを飲んで感動しているシーンが出てきます。熟成が進んだ赤ワインの香りと味に、10数年前のパリを思い出したという感じでしょうか。

「バベットの晩餐会」のテーマ

No.3 「ドイツ料理万歳!」からの連想で書いたので、料理に偏った記述になりましたが「バベットの晩餐会」のテーマは料理(と音楽)だけではありません。この映画はフィリパの最後のせりふにみられるように、人は神に仕えることで幸せになれるという宗教映画とみなすことも、もちろんできます。

またもっと大きくは人間が生きることの意味、特に

| ◆ | つつましく、ひっそりと、慈善に生きる姉妹 | |

| ◆ | 地位も名誉も投げうって召使いに転じた料理長 | |

| ◆ | 望みうる地位も名誉も手に入れたが、心は空虚な将軍 | |

| ◆ | 栄光に包まれたが、晩年は孤独な芸術至上主義の歌手 |

という4者4様を描くことで、人間の幸福とは何かを問いかけた映画でもあるでしょう。

著作権という「両刃の剣」

最後に書いておくべきことがあります。映画「バベットの晩餐会」のDVD版は以前発売になったようですが、現在は絶版です。米国では発売されているようですが、リージョンが違うので日本の再生機では使用できません。つまり現在、この作品を購入しようとすると、中古のソフトを探すしかないのです。

こういう状況を考えると、著作権やそれに関連した出版権は「芸術にとって両刃の剣」という気さえします。こういった権利は、芸術家・作家・出版社などの権利を確保し、違法な複製で権利保有者の収入が脅かされないようにし、芸術や文学の発展を助けるために近代国家で設定されているものです。

しかし権利と義務はペアだと、私たちは義務教育のころに習いました。著作権や出版権など、その作品を長期間に渡って独占してしまう強い権利を持っている人は、また同時にその作品を広く世に広める義務も負っているはずです。死蔵する権利、というものはないのです。作品が広く世に広まることこそが、クリエータが継続して良い作品を生み出す原動力です。そして著作権・出版権といった権利はまさに「クリエータが継続して良い作品を生み出す」ためにあるのです。

バベットは映画の最後で「貧しい芸術家はいません」と確信をもって言い切りましたね。日本でこの映画のDVDの複製・出版権をもっている会社は、芸術が分からない、心の貧しい人ばかりだと見えます。是非、心を入れ替えてほしいものです。

|

| 補記 |

絶版になっていた『バベットの晩餐会』のDVDですが、2011年11末に、従来とは発売元を変えて紀伊国屋書店から発売され、私も購入しました。DVDが絶版のままであることを指して「日本でこの映画のDVDの複製・出版権をもっている会社は、芸術が分からない、心の貧しい人ばかり」と書きましたが、その言い方を踏襲すると「紀伊国屋書店には芸術が分かる心の豊かな人がいた」ということになります。紀伊国屋書店さんに感謝したいと思います。

(2012.02.03)

2010-11-12 20:16

nice!(1)

トラックバック(0)