No.33 - 日本史と奴隷狩り [歴史]

No.22, No.23 の「クラバートと奴隷」では、スレイヴ(奴隷)の語源がスラヴ(=民族名)である理由からはじまって、中世ヨーロッパにおける奴隷貿易の話を書きました。そこで、中世の日本における奴隷狩りや奴隷交易のこともまとめておきたいと思います。

山椒大夫

日本における「奴隷」と聞いてまず思い出すのは、森鷗外の小説『山椒大夫』です。この小説は「人買い」や「奴婢(奴隷)」が背景となっています。以下のような話です。

物語のはじめの部分において、二人の人買いは親子三人を拉致したあと「佐渡の二郎」は母親を佐渡へ売りにいき「宮崎の三郎」は安寿と厨子王を、佐渡とは反対の方向へ海づたいに買い手を探して南下します(宮崎は今の富山県の地名)。その南下の様子を「山椒大夫」から引用すると、次のとおりです。

この小説の主題は、物語の山場での「安寿の自己犠牲」だと思いますが、背景となっているのは「人商人」「人身売買」「奴隷(奴婢)」の存在です。上の引用でも明らかなように、宮崎の三郎のような「人商人(=人身売買を行う商人)」が存在し、それが定常化していて、奴隷を買う者も定常的に存在したというのが、この小説が成り立つための重要な背景となっているのです。

もちろん小説はフィクションなので、この通りのことがあったわけではありません。しかし鷗外は日本における「山椒大夫伝説」をもとに、歴史小説としてこの物語を書きました。特に、仏教の教化と普及のために説教僧が町々・村々を廻って語り伝えた「説教節」の定番である「さんせう大夫」がもとになっています。「さんせう大夫」の結末は小説と違って、山椒大夫が厨子王の報復によって実の息子にのこぎりで首を切られて死に、その息子も民衆に処刑されるという「勧善懲悪」のストーリーのようです。つまり、勧善懲悪のための説教節ということは、物語の成立の背景である中世の日本において「人商人」や「人身売買」「奴隷(奴婢)」が、説教節を聞く村人や町人にとって、少なくとも不自然でない程度に事実としてあったと推測できます。

人商人

説教節だけでなく、平安時代から室町時代にかけての謡曲・お伽草紙・古浄瑠璃には「人商人」による拉致・誘拐や人身売買をテーマにしたものが多数あります。この時代、実態として「人商人」や人の売買が存在したようです。

日本の歴史を振り返ってみると、大化の改新以降の律令制においては「奴婢」と呼ばれた奴隷が存在し、その売買も認められていました。また明治・大正時代まで続いた遊女や娼婦の場合のように「人身売買スレスレの雇用契約」もあったわけです。

しかし一般的に人身売買は国禁であり、平安から鎌倉時代にはそれを禁じる法令が何度も出されました。もちろん飢饉のときに親が子供を売るようなことはあったわけで、黙認されたケースもあったようです。しかし原則的には人身売買は違法です。ましてや人を拉致・誘拐して売るのは犯罪です。このような誘拐のことを「かどわかす(拐かす)」と言いました。古くは「かどわかす」に「略」の字をあて、人を誘拐して売ることを「略売」などとも言いました。「山椒大夫」に描かれているのは、まさにそういった状況です。しかし実態としてあったにしろ、それはれっきとした犯罪なので「人商人」の活動は記録には残りにくいわけです。

一方「有事」の時、つまり戦争の時には、人を奴隷として略奪・拉致し売買することは容認されていたし、戦争の手段として行われていました。それを記録した公的文書、武士の日記、私的な記録文書もたくさん残されています。世界の歴史だけでなく日本の歴史においても「戦争は奴隷の最大の発生源」だったのです。以降は、日本の戦国時代における「奴隷狩り」「奴隷売買」の話です。

雑兵たちの戦場

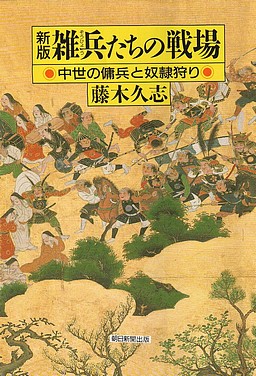

戦国時代における「奴隷狩り」や「奴隷売買」を詳述した本として、藤本久志・立教大学名誉教授の『新版 雑兵たちの戦場 ─ 中世の傭兵と奴隷狩り ─』(朝日選書。2005)があります。以降は、この本の内容から奴隷狩り・奴隷売買の部分を紹介します。

まず本のタイトルになっている「雑兵」ですが、雑兵とは「身分の低い兵卒」を言います。一般に戦国大名の軍は次の4つの階層から成っていました。

①武士

②侍

③下人

④百姓

雑兵とは ② ③ ④ を言っています。この雑兵の視点からみた戦場を記述したのが『新版 雑兵たちの戦場』です。

戦場における「濫妨狼藉」と「苅田」

我々が暗黙に思い浮かべる戦国時代の「戦場」というと、NHKの大河ドラマに出てくるものが代表的です。そこでは大名を総大将とし、家臣団が戦争を指揮し、武士が戦うという姿です。もちろん雑兵は武士の手足となって矢を放ったり、鉄砲を撃ったり、突撃したり、物資の輸送にあたります。このような戦場のイメージは、①武士の視点からみた戦場、ないしは、NHK大河ドラマ視点の戦場です。

しかし② ③ ④ の雑兵の視点からみた戦場は違った様相になります。その代表が、戦争の一部として行われた「濫妨狼藉(らんぼうろうぜき)」と「苅田(かりた)」です。

戦国時代の戦争では、城を攻める時にはまず雑兵が敵国の村に押し入り、放火、略奪、田畑の破壊をするのが常道でした。濫妨とは略奪を意味します。何を略奪するかというと、人と物です。物は農民の家財、貯蔵してある穀物、牛馬などです。濫妨はまた「乱取り」とか「乱妨取り」、「乱妨」とも呼ばれていました。狼藉とは暴力行為です。従って「濫妨狼藉」は現代用語の「乱暴狼藉」とは少し意味が違うので注意が必要です。

田畑の破壊・作物の略奪を苅田と言いました。小早川隆景の戦術書『永禄伝記』は、大名・毛利元就の戦法を伝えたものと言われています。その「攻城」の項に「苅田戦法」が記述されています。苅田戦法の結果はどうなるのか。『新版 雑兵たちの戦場』で藤本さんは次のように記述しています。

苅田の目的は「麦や稲を奪い取る」「敵国を兵糧攻めにする」「敵国の村々を脅かして味方につける」などでした。被害にあう農民は悲惨な状況になるわけですが、これが戦争の実態だったようです。

奴隷狩り

日本史と奴隷狩りというテーマなので、以降は濫妨(=略奪)の中の「人の略奪・奴隷狩り」に焦点を絞りたいと思います。

「人の略奪」は、戦国時代の各種記録で「人を捕る」「生捕る」「人取り」などと記述されています。生け捕られた人は、もちろん成人男子もいますが、女や子供がかなりの割合を占めていました。

略奪した人をどうするのか。一つは、町人や富農の下人として強制労働に従事させます。それはもちろん略奪した雑兵の下人という場合もあったでしょうが、「山椒大夫」のようにニーズのあるところに売るわけです。売買には商人(人商人)も介在しました。また後で紹介しますが、外国へも転売されたのです。

一部の生け捕られた人は、親族などが身代金を支払って身柄が返却されました。これはもちろん身代金を支払えるほど裕福な階層ということが前提です。身代金の授受にも「人商人」や海賊が介在して手数料を稼いだようです。

戦国の奴隷狩り・九州

戦国の各地の奴隷狩りの実態です。まず九州の島津藩ですが、著者の藤本さんは島津藩の家臣が書いた『北郷忠相日記』『蒲生山本氏日記』『北郷時久日記』などにみられる戦闘の記録を分析して、次のように書いています。

同じ九州ですが、肥後の小大名であった相良氏の年代記『八代日記』に記録された戦争の様子も分析されています。

戦場における人取りが日常的に行われていたことがうかがえます。

戦国の奴隷狩り・武田藩

甲斐・武田藩の軍書である『甲陽軍鑑』にも、雑兵たちの乱取りの記述が数々出てきます。『甲陽軍鑑』には武田信玄が上杉謙信と戦った北信濃の戦場が記述されていますが、その内容の解説です。

『甲陽軍鑑』には雑兵たちの乱取りを非難する記述があります。しかし乱取りそのものを否定しているわけではありません。戦いの勝ち負けそっちのけで乱取りに熱中するのは困る、と言っているのです。戦闘を妨げない限り乱取りは勝手、というのが当時の通念だったようです。雑兵たちに恩賞があるわけではありません。彼らを軍隊で活用するには、戦いの無い日には「乱取り休暇」を設け、敵城が落城したあとは褒美の略奪を解禁した ・・・・・・ 藤本さんはそう解説しています。

戦国の奴隷狩り・上杉藩

では、一方の上杉謙信はどうだったのか。謙信は武田信玄との戦いだけでなく、関東から北陸一円を戦場としました。永禄9年(1566)2月、上杉軍が関東に遠征し、常陸の国の小田城を攻め落としたときの様子が文書に記録されています。

上杉軍の人取りは小田城だけでなく、常陸の筑波の城や上野の藤岡城でもあったとの記録があります。小田城の例のような「城下での人の売買」は「人商人」の介在を強く示唆しています。

以上、島津、肥後、武田、上杉の事例をあげましたが、このほか『新版 雑兵たちの戦場』には、紀伊や奥羽の事例が掲げられています。戦争における奴隷狩りは全国的な現象だったようです。

食うための戦争

戦国時代の戦争における濫妨(略奪)の大きな要因は、戦争が「食うため」「略奪が目当て」という側面を強く持っていたからです。上杉謙信の出兵の記録が分析されています。謙信は関東、北信濃、北陸へ20回以上にわたって出兵していますが、その出兵時期を調査すると2つのパターンが浮かび上がります。晩秋に出兵して年内に帰る「短期年内型」と、晩秋に出かけて戦場で年を越し春に帰る「長期越冬型」です。

上杉謙信の出兵には明らかな「季節性」があるのです。北陸はともかく、北信濃や関東への出兵は武田氏や北条氏といった強豪が相手です。いくら謙信と言えども「自分の都合のよい時だけに出兵する」ことなど、本来は無理なはずです。にもかかわらず上杉軍に見られる「戦争の季節性」は端境期(はざかいき)の「飢え」と深い関係がある、と(新潟出身の)藤木さんは分析しています。

二毛作のできない越後では、春から畠の作物がとれる夏までが食料の端境期であり、深刻な食料不足に直面しました。これを乗り切るための「冬場の口減らし」は切実な問題であり、そのための出稼ぎが関東への出兵だった ・・・・・・、というわけです。雪のない関東に出兵すれば、補給がなくても濫妨で食いつなげる。出兵した軍隊の分の食料は「助かる」わけで、出兵は一種の「公共事業」です。もっとも軍が敗北して壊滅状態になったのでは元も子もありません。しかし謙信は強かった。謙信が越後の人々から英雄視されたのは当然だと考えられます。

冬場に雪に閉じこめられる越後だけでなく、作物の凶作による飢饉や、戦争の苅田による農地の荒廃により「食うこと」は戦国時代には極めて切実な問題でした。戦争には「食うための戦争」という側面が強くあるのです。

秀吉の天下統一と人身売買の禁止(天正18年 1590)

秀吉の天下統一は、今まで述べた濫妨狼藉と人の売買に終止符を打ち、戦争の惨禍を絶つという大きな意味がありました。秀吉は平定した土地に「人身売買の禁止令」を次々と出していきます。天正18年(1590)に奥羽に出された秀吉令は、

という内容です。戦場と人の売買は同時に封じ込めないと平和にはならなかったのです。

天正18年(1590)の北条氏滅亡と奥羽地方平定を最後に、日本から戦場はなくなりました。しかし「秀吉の平和」が日本全国を覆ったまさにその瞬間、朝鮮出兵の大号令が出されたのです。

朝鮮での奴隷狩り(文禄元年-慶長3年 1592-1598)

朝鮮出兵(文禄・慶長の役。1592-1598)の大本営は、肥前・名護屋城(佐賀県唐津市)にありました。常陸・佐竹軍に従軍した武士が、名護屋城に到着して見たものを国元に書き送った書簡が残されています。それによると

とのことなのです。藤木さんは

と解説しています。朝鮮の戦場における濫妨狼藉は相当なもので、たとえば島津軍の兵は船を使って川伝いに奥地まで入り込み、苅田や乱妨を働いていた、と本にあります。石田三成は島津義弘に島津軍の逸脱ぶりを警告したほどです。しかし、ほかならぬ秀吉自身が「捕まえた朝鮮人の中から腕利きの技術者や女性たちを選び出して献上せよ」という命令を出していました。秀吉も日本軍の大がかりな奴隷狩りを見越して、その一部の召し上げようとしていたわけです。

朝鮮の戦場における奴隷狩りをまとめて、藤木さんは以下のように説明しています。

徳川幕府の重要な外交課題は朝鮮との復交であり、数万にのぼった被虜人の返還問題でした。しかし正規の外交ルートで故郷に返されたのは、朝鮮側の正史(李朝実録)や各種記録を合わせても7500人程度だったようです。

朝鮮出兵をもう一度振り返ると、秀吉は日本から戦場を駆逐したとたんに、朝鮮侵略をはじめているわけです。このことの重要な意味について藤木さんは次のように書いています。

大坂の陣(慶長19年-20年 1614-1615)

秀吉が死に、関ヶ原の合戦があり、時代は江戸時代になりました。しかし徳川幕府が天下を支配するようになって以降も戦争がありました。もちろんそれは、大坂冬の陣と夏の陣です。

『新版 雑兵たちの戦場』のカバー絵になっている「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵。重要文化財)には、町なかで兵士が人や物の略奪を働く場面が克明に描かれています。兵士たちの具足には「葵の紋」もあります。徳川軍そのものが奴隷狩りをしていたわけです。

興味深い文書があります。幕府は戦争が終わった後の「落人改令」の中で、大坂より外で略奪した人を解放し返せ、との命令を出します。この幕令をうけた蜂須賀軍は、ただちに自軍の奴隷狩りの実状を調査し、その結果を「大坂濫妨人ならびに落人改之帳」という文書にして幕府に提出しました。この文書によると、略奪された人の数は、

です(奉公人は「武家の奉公人」の意味)。これを見ると、成年男子は全体の4分の1に過ぎず、明らかに女と子供が多数を占めています。

蜂須賀軍は「自軍の人取りはすべて戦場の行為であり、合法だ」と主張していて、それを証明するのが「濫妨人改之帳」を提出した狙いでした。蜂須賀軍の戦場での人取りだけでこの数字です。全幕府軍の戦場・戦場外での人取りの総計は、相当の数にのぼったと推定されます。

大坂の陣が終わった直後にも、徳川幕府は「人身売買の停止令」を出しました。人の略奪や人の売買が日常の街角に持ち込まれていたからです。それを抑え込んでこそ平和が実現できたのです。

秀吉の奴隷問答(天正15年 1587)と奴隷貿易

時代を少しさかのぼります。戦国時代の日本国内と朝鮮における奴隷狩り・奴隷売買は、その帰結として「奴隷貿易=海外への奴隷の輸出」を引き起こしました。16世紀の日本には、いわゆる南蛮人が多数来日し、船舶の往来も激しかったからです。

秀吉は天正15年(1587)年の4月に南九州の島津氏を降し、全九州を平定します。そして6月に博多に軍を返すと、日本イエズス会・準管区長、ガスパール・コエリョに対し「ポルトガル人が多数の日本人を買い、奴隷としてつれていくのは何故であるか」と詰問します。コエリョはその事実を認めつつも「ポルトガル人が日本人を買うのは、日本人がこれを売るからだ」とつっぱねました(1587年のイエズス会・日本年報による)。

ポルトガルの日本貿易において、奴隷は東南アジア向けの重要商品だったのです。

ポルトガル国王は「日本人奴隷の輸出が布教の妨げになる」というイエズス会からの訴えに基づいて、1570年3月12日(元亀元年)に日本人奴隷取引の禁止令を出します。また、それ以降もたびたび禁止令が出されます。イエズス会も1596年に、日本人奴隷を輸出したものは破門にすると議決しました。

これらのことは裏を返すと、各種の禁令にもかかわらず奴隷貿易が続いていたことを示しています。そもそもイエズス会自身が、もともと日本から少年少女の奴隷を連れ出すポルトガル商人に公然と輸出許可の署名を与えていたのでした。

秀吉はコエリョと激論した直後の天正15年(1587)6月18日、有名な「バテレン追放令」を出します。この内容は、

が骨子ですが、その第10条は

です。「バテレン追放」の理由は「キリスト教への強制改宗」「神社仏閣の打ち壊し」とともに「日本人奴隷の海外輸出」というわけです。

東南アジアの日本人奴隷と傭兵

奴隷だけでなく、16世紀から17世紀初頭にかけて大量の日本人が東南アジアに渡りました。この時期、東南アジアではスペイン・ポルトガルと、オランダ・イギリスが激突していたわけで、日本は傭兵や武器の供給基地となっていたのです。

東南アジアに渡った日本人は「おそらく10万人以上にのぼり、住み着いた人々もその1割ほどはいた」と推定されています。その日本人を「分類」すると、一つは自ら海を渡った人たちで、海賊、船乗り、商人、失業者、追放キリシタンなどです。二つめは西欧人に雇われて渡海した人で、伝道者、官史、商館員、船員、傭兵、労働者です。三つめが奴隷や捕虜です。

日本人傭兵は東南アジアでの戦争や抗争に大きな影響をもちました。有名なのは山田長政ですが、彼は日本では徳川方の小大名・大久保氏に仕えた駕籠をかつぐ下僕だったようです。それがシャムの内乱に雇われ、日本人傭兵隊をひきいて活躍し、最後は毒殺されました。本書の中では、スペイン領だったフィリピンの様子が紹介されています。

スペイン・ポルトガルが日本人傭兵を駆使していたことは、

との記述でも分かります。

スペイン側だけでなく、オランダ側も大量の日本人傭兵を使っていました。日本の平戸商館はオランダ(東インド会社)の軍事行動をささえる東南アジア随一の兵站基地であり、さまざまな軍事物資が平戸から積み出されていたのです。最大の主力商品は銀です(世界遺産・石見銀山を思い出します。No.30参照)。それ以外に、武器・弾薬、銅・鉄・木材・食料・薬品などです。

元和6年(1620)の末、オランダとイギリスは連合して新たに「蘭英防禦艦隊」を結成し、平戸を母港とします。翌年(1621)の7月、両国の軍隊は、台湾の近海で捕らえた日本行きのポルトガル船とスペイン人宣教師を幕府に突き出します。そして幕府に「マニラ(スペインの拠点)・マカオ(ポルドガルの拠点)を滅ぼすために、二千~三千人の日本兵を派遣してほしい」との要請を出すのです。

秀忠令(元和7年 1621)

幕府は英蘭の日本兵派遣要請を拒否します。そして拒否しただけでなく、幕令(秀忠令)を出します。その骨子は、

です。①は、傭兵に陽には触れていません。しかしオランダ側が作った秀忠令のオランダ語訳には「雇用であれ人身売買であれ」と詳しく記載されています。幕府の意図は人身売買と傭兵による日本人の海外流出の阻止であり、オランダ側もそう受け取ったわけです。

当時の東南アジア情勢を考えると、日本は極めて危険な状況にありました。日本は戦争物資と傭兵の補給基地になっていたからです。特定の外国の依頼で「公式に」出兵したりするものなら、その敵対国からの日本侵略の口実を作ることにもなります。幕府の出兵拒否と秀忠令は、日本が新たな戦乱に巻き込まれるリスクを無くすための当然の処置でしょう。

オランダはこの秀忠令に困惑し、回避しようと努力したようです。しかし、平戸がある松浦藩は外国船の臨検をはじめ、武器を押収しました。秀忠令は実行され、日本人奴隷の海外流出はようやく止まりました。戦国期から続いた「公然の」人身売買も最終的に終りを迎えたのです。

幕府が鎖国に踏み切り、それを完成させるのは、秀忠令から18年後(寛永16年 1639)です。

「奴隷狩り」から見る日本史

これ以降は『新版 雑兵たちの戦場』を読んだ感想です。戦国時代の「奴隷狩り」の実態をみると、その後の、

という歴史経緯の重要性が理解できたような気がしました。大名同士が戦争で争い「濫妨狼藉」や「苅田」を繰り返していたのでは、農地は荒廃し、農村からは人が奴隷となって流出します。その流出は、奴隷船によって海外にまで及びます。奴隷にならないまでも農地が荒れると食べていけなくなり、農民は浮浪民化し、都市に流入して社会不安を引き起こすでしょう。「人商人」が暗躍し、犯罪が多発し、それがまた社会不安を助長する。

この状況は悪循環となり、各藩の経済力にダメージを与えるでしょう。そうなれば藩の財政も苦しくなるし、日本全体の国力も低下します。天下統一の大きな意味は「戦場を日本から無くし、濫妨狼藉の負のスパイラルを断ち切り、人民の生活を安定させ、国力を回復する」ということではないでしょうか。おりしも東南アジアでは欧米の列強が争っていて、その火の粉は日本にも降りかかりつつあります。統一と安定は必須の事項でした。

その後の徳川幕府は、藩の集合体という「日本のかたち」を前提として、戦国状態に再び戻るのを避けるための徹底的な施策をとったのだと思います。その例ですが、秀吉の刀狩り・鉄砲狩りからはじまり、江戸時代は「武装解除社会」ないしは「軽武装社会」になります。

武士の命は刀と言いますが、刀は戦争の雌雄を決するものではありません。刀は戦闘の最後の接近戦や白兵戦のためのものです。戦争で重要な武器は長槍であり、弓矢などの「飛び道具」であり、戦国時代以降はもちろん鉄砲です(その後、大砲になる)。優秀な戦国武将は鉄砲を徹底的に利用しました。

江戸時代直前の日本は世界有数の武装社会だったわけです。それが江戸時代になると一転して鉄砲を捨てて「武装解除社会」「軽武装社会」になる。あれだけ短期間で高度に発達した鉄砲鍛冶の技術も、急激に失われていきました。武士の刀は自衛のための武器と考えるべきでしょう。江戸期における「武士」とは、武器を自衛のための最低限のものにとどめ、「士 = 教養や徳のある立派な人間」として生きる、ということだと思います。

この状況は、戦場の再来をなくしたいという、戦国期の反動ではないでしょうか。江戸時代の意味は、戦国期の「雑兵の視点からみた戦場」の実態を知ることによって理解が進むと、この本を読んで思いました。

山椒大夫

日本における「奴隷」と聞いてまず思い出すのは、森鷗外の小説『山椒大夫』です。この小説は「人買い」や「奴婢(奴隷)」が背景となっています。以下のような話です。

陸奥の国に住んでいた母と2人の子(姉が安寿、弟が厨子王)が、筑紫の国に左遷された父を訪ねていきます。途中の越後・直江の浦(現在の直江津)で人買いにつかまり、母は佐渡の農家に売られ、2人の子は丹後・由良の山椒大夫に売られます。

2人の子は奴婢として使役されますが、姉は意を決して弟を脱出させ、自らは入水自殺します。弟は国分寺の住職に救われ、都に上って関白師実の子となります。そして丹後の国守に任ぜられたのを機に、人の売買を禁止します。そして最後の場面で佐渡に旅し、鳥追いになっていた盲目の母と再会します。

2人の子は奴婢として使役されますが、姉は意を決して弟を脱出させ、自らは入水自殺します。弟は国分寺の住職に救われ、都に上って関白師実の子となります。そして丹後の国守に任ぜられたのを機に、人の売買を禁止します。そして最後の場面で佐渡に旅し、鳥追いになっていた盲目の母と再会します。

物語のはじめの部分において、二人の人買いは親子三人を拉致したあと「佐渡の二郎」は母親を佐渡へ売りにいき「宮崎の三郎」は安寿と厨子王を、佐渡とは反対の方向へ海づたいに買い手を探して南下します(宮崎は今の富山県の地名)。その南下の様子を「山椒大夫」から引用すると、次のとおりです。

|

この小説の主題は、物語の山場での「安寿の自己犠牲」だと思いますが、背景となっているのは「人商人」「人身売買」「奴隷(奴婢)」の存在です。上の引用でも明らかなように、宮崎の三郎のような「人商人(=人身売買を行う商人)」が存在し、それが定常化していて、奴隷を買う者も定常的に存在したというのが、この小説が成り立つための重要な背景となっているのです。

もちろん小説はフィクションなので、この通りのことがあったわけではありません。しかし鷗外は日本における「山椒大夫伝説」をもとに、歴史小説としてこの物語を書きました。特に、仏教の教化と普及のために説教僧が町々・村々を廻って語り伝えた「説教節」の定番である「さんせう大夫」がもとになっています。「さんせう大夫」の結末は小説と違って、山椒大夫が厨子王の報復によって実の息子にのこぎりで首を切られて死に、その息子も民衆に処刑されるという「勧善懲悪」のストーリーのようです。つまり、勧善懲悪のための説教節ということは、物語の成立の背景である中世の日本において「人商人」や「人身売買」「奴隷(奴婢)」が、説教節を聞く村人や町人にとって、少なくとも不自然でない程度に事実としてあったと推測できます。

人商人

説教節だけでなく、平安時代から室町時代にかけての謡曲・お伽草紙・古浄瑠璃には「人商人」による拉致・誘拐や人身売買をテーマにしたものが多数あります。この時代、実態として「人商人」や人の売買が存在したようです。

日本の歴史を振り返ってみると、大化の改新以降の律令制においては「奴婢」と呼ばれた奴隷が存在し、その売買も認められていました。また明治・大正時代まで続いた遊女や娼婦の場合のように「人身売買スレスレの雇用契約」もあったわけです。

しかし一般的に人身売買は国禁であり、平安から鎌倉時代にはそれを禁じる法令が何度も出されました。もちろん飢饉のときに親が子供を売るようなことはあったわけで、黙認されたケースもあったようです。しかし原則的には人身売買は違法です。ましてや人を拉致・誘拐して売るのは犯罪です。このような誘拐のことを「かどわかす(拐かす)」と言いました。古くは「かどわかす」に「略」の字をあて、人を誘拐して売ることを「略売」などとも言いました。「山椒大夫」に描かれているのは、まさにそういった状況です。しかし実態としてあったにしろ、それはれっきとした犯罪なので「人商人」の活動は記録には残りにくいわけです。

一方「有事」の時、つまり戦争の時には、人を奴隷として略奪・拉致し売買することは容認されていたし、戦争の手段として行われていました。それを記録した公的文書、武士の日記、私的な記録文書もたくさん残されています。世界の歴史だけでなく日本の歴史においても「戦争は奴隷の最大の発生源」だったのです。以降は、日本の戦国時代における「奴隷狩り」「奴隷売買」の話です。

雑兵たちの戦場

戦国時代における「奴隷狩り」や「奴隷売買」を詳述した本として、藤本久志・立教大学名誉教授の『新版 雑兵たちの戦場 ─ 中世の傭兵と奴隷狩り ─』(朝日選書。2005)があります。以降は、この本の内容から奴隷狩り・奴隷売買の部分を紹介します。

|

まず本のタイトルになっている「雑兵」ですが、雑兵とは「身分の低い兵卒」を言います。一般に戦国大名の軍は次の4つの階層から成っていました。

①武士

100人の軍があったとしたとき、その中の武士は10人たらずが普通でした。

②侍

悴者、若党、足軽などと呼ばれました。武士に奉公し、主人とともに戦います。侍は武士のことではありません。

③下人

侍の下です。中間、小者、あらしこ、などと呼ばれました。戦場では主人を助けて馬を引き、槍を持ちます。

④百姓

夫、夫丸などと呼ばれ、村から駆り出されて物を運ぶ人夫です。

雑兵とは ② ③ ④ を言っています。この雑兵の視点からみた戦場を記述したのが『新版 雑兵たちの戦場』です。

戦場における「濫妨狼藉」と「苅田」

我々が暗黙に思い浮かべる戦国時代の「戦場」というと、NHKの大河ドラマに出てくるものが代表的です。そこでは大名を総大将とし、家臣団が戦争を指揮し、武士が戦うという姿です。もちろん雑兵は武士の手足となって矢を放ったり、鉄砲を撃ったり、突撃したり、物資の輸送にあたります。このような戦場のイメージは、①武士の視点からみた戦場、ないしは、NHK大河ドラマ視点の戦場です。

しかし② ③ ④ の雑兵の視点からみた戦場は違った様相になります。その代表が、戦争の一部として行われた「濫妨狼藉(らんぼうろうぜき)」と「苅田(かりた)」です。

戦国時代の戦争では、城を攻める時にはまず雑兵が敵国の村に押し入り、放火、略奪、田畑の破壊をするのが常道でした。濫妨とは略奪を意味します。何を略奪するかというと、人と物です。物は農民の家財、貯蔵してある穀物、牛馬などです。濫妨はまた「乱取り」とか「乱妨取り」、「乱妨」とも呼ばれていました。狼藉とは暴力行為です。従って「濫妨狼藉」は現代用語の「乱暴狼藉」とは少し意味が違うので注意が必要です。

田畑の破壊・作物の略奪を苅田と言いました。小早川隆景の戦術書『永禄伝記』は、大名・毛利元就の戦法を伝えたものと言われています。その「攻城」の項に「苅田戦法」が記述されています。苅田戦法の結果はどうなるのか。『新版 雑兵たちの戦場』で藤本さんは次のように記述しています。

|

苅田の目的は「麦や稲を奪い取る」「敵国を兵糧攻めにする」「敵国の村々を脅かして味方につける」などでした。被害にあう農民は悲惨な状況になるわけですが、これが戦争の実態だったようです。

奴隷狩り

日本史と奴隷狩りというテーマなので、以降は濫妨(=略奪)の中の「人の略奪・奴隷狩り」に焦点を絞りたいと思います。

「人の略奪」は、戦国時代の各種記録で「人を捕る」「生捕る」「人取り」などと記述されています。生け捕られた人は、もちろん成人男子もいますが、女や子供がかなりの割合を占めていました。

略奪した人をどうするのか。一つは、町人や富農の下人として強制労働に従事させます。それはもちろん略奪した雑兵の下人という場合もあったでしょうが、「山椒大夫」のようにニーズのあるところに売るわけです。売買には商人(人商人)も介在しました。また後で紹介しますが、外国へも転売されたのです。

一部の生け捕られた人は、親族などが身代金を支払って身柄が返却されました。これはもちろん身代金を支払えるほど裕福な階層ということが前提です。身代金の授受にも「人商人」や海賊が介在して手数料を稼いだようです。

戦国の奴隷狩り・九州

戦国の各地の奴隷狩りの実態です。まず九州の島津藩ですが、著者の藤本さんは島津藩の家臣が書いた『北郷忠相日記』『蒲生山本氏日記』『北郷時久日記』などにみられる戦闘の記録を分析して、次のように書いています。

|

同じ九州ですが、肥後の小大名であった相良氏の年代記『八代日記』に記録された戦争の様子も分析されています。

|

戦場における人取りが日常的に行われていたことがうかがえます。

戦国の奴隷狩り・武田藩

甲斐・武田藩の軍書である『甲陽軍鑑』にも、雑兵たちの乱取りの記述が数々出てきます。『甲陽軍鑑』には武田信玄が上杉謙信と戦った北信濃の戦場が記述されていますが、その内容の解説です。

|

『甲陽軍鑑』には雑兵たちの乱取りを非難する記述があります。しかし乱取りそのものを否定しているわけではありません。戦いの勝ち負けそっちのけで乱取りに熱中するのは困る、と言っているのです。戦闘を妨げない限り乱取りは勝手、というのが当時の通念だったようです。雑兵たちに恩賞があるわけではありません。彼らを軍隊で活用するには、戦いの無い日には「乱取り休暇」を設け、敵城が落城したあとは褒美の略奪を解禁した ・・・・・・ 藤本さんはそう解説しています。

戦国の奴隷狩り・上杉藩

では、一方の上杉謙信はどうだったのか。謙信は武田信玄との戦いだけでなく、関東から北陸一円を戦場としました。永禄9年(1566)2月、上杉軍が関東に遠征し、常陸の国の小田城を攻め落としたときの様子が文書に記録されています。

|

上杉軍の人取りは小田城だけでなく、常陸の筑波の城や上野の藤岡城でもあったとの記録があります。小田城の例のような「城下での人の売買」は「人商人」の介在を強く示唆しています。

以上、島津、肥後、武田、上杉の事例をあげましたが、このほか『新版 雑兵たちの戦場』には、紀伊や奥羽の事例が掲げられています。戦争における奴隷狩りは全国的な現象だったようです。

食うための戦争

戦国時代の戦争における濫妨(略奪)の大きな要因は、戦争が「食うため」「略奪が目当て」という側面を強く持っていたからです。上杉謙信の出兵の記録が分析されています。謙信は関東、北信濃、北陸へ20回以上にわたって出兵していますが、その出兵時期を調査すると2つのパターンが浮かび上がります。晩秋に出兵して年内に帰る「短期年内型」と、晩秋に出かけて戦場で年を越し春に帰る「長期越冬型」です。

|

上杉謙信の出兵には明らかな「季節性」があるのです。北陸はともかく、北信濃や関東への出兵は武田氏や北条氏といった強豪が相手です。いくら謙信と言えども「自分の都合のよい時だけに出兵する」ことなど、本来は無理なはずです。にもかかわらず上杉軍に見られる「戦争の季節性」は端境期(はざかいき)の「飢え」と深い関係がある、と(新潟出身の)藤木さんは分析しています。

二毛作のできない越後では、春から畠の作物がとれる夏までが食料の端境期であり、深刻な食料不足に直面しました。これを乗り切るための「冬場の口減らし」は切実な問題であり、そのための出稼ぎが関東への出兵だった ・・・・・・、というわけです。雪のない関東に出兵すれば、補給がなくても濫妨で食いつなげる。出兵した軍隊の分の食料は「助かる」わけで、出兵は一種の「公共事業」です。もっとも軍が敗北して壊滅状態になったのでは元も子もありません。しかし謙信は強かった。謙信が越後の人々から英雄視されたのは当然だと考えられます。

冬場に雪に閉じこめられる越後だけでなく、作物の凶作による飢饉や、戦争の苅田による農地の荒廃により「食うこと」は戦国時代には極めて切実な問題でした。戦争には「食うための戦争」という側面が強くあるのです。

秀吉の天下統一と人身売買の禁止(天正18年 1590)

秀吉の天下統一は、今まで述べた濫妨狼藉と人の売買に終止符を打ち、戦争の惨禍を絶つという大きな意味がありました。秀吉は平定した土地に「人身売買の禁止令」を次々と出していきます。天正18年(1590)に奥羽に出された秀吉令は、

| 人の売り買いはすべて停止せよ。 | |

| 天正16年以後の人の売買は無効。したがって、買い取った人は元に戻せ。 | |

| 以後、人の「売り」「買い」はともに違法。 |

という内容です。戦場と人の売買は同時に封じ込めないと平和にはならなかったのです。

天正18年(1590)の北条氏滅亡と奥羽地方平定を最後に、日本から戦場はなくなりました。しかし「秀吉の平和」が日本全国を覆ったまさにその瞬間、朝鮮出兵の大号令が出されたのです。

朝鮮での奴隷狩り(文禄元年-慶長3年 1592-1598)

朝鮮出兵(文禄・慶長の役。1592-1598)の大本営は、肥前・名護屋城(佐賀県唐津市)にありました。常陸・佐竹軍に従軍した武士が、名護屋城に到着して見たものを国元に書き送った書簡が残されています。それによると

|

とのことなのです。藤木さんは

|

と解説しています。朝鮮の戦場における濫妨狼藉は相当なもので、たとえば島津軍の兵は船を使って川伝いに奥地まで入り込み、苅田や乱妨を働いていた、と本にあります。石田三成は島津義弘に島津軍の逸脱ぶりを警告したほどです。しかし、ほかならぬ秀吉自身が「捕まえた朝鮮人の中から腕利きの技術者や女性たちを選び出して献上せよ」という命令を出していました。秀吉も日本軍の大がかりな奴隷狩りを見越して、その一部の召し上げようとしていたわけです。

秀吉の命令の「腕利きの技術者」ということで思い出されるのが、島津軍に捕えられて薩摩に連行された朝鮮の陶芸職人たちです。彼らが薩摩焼のルーツで、薩摩焼の窯元の一つである沈壽官家は現代まで15代続いています。

朝鮮の戦場における奴隷狩りをまとめて、藤木さんは以下のように説明しています。

|

|

徳川幕府の重要な外交課題は朝鮮との復交であり、数万にのぼった被虜人の返還問題でした。しかし正規の外交ルートで故郷に返されたのは、朝鮮側の正史(李朝実録)や各種記録を合わせても7500人程度だったようです。

朝鮮出兵をもう一度振り返ると、秀吉は日本から戦場を駆逐したとたんに、朝鮮侵略をはじめているわけです。このことの重要な意味について藤木さんは次のように書いています。

|

大坂の陣(慶長19年-20年 1614-1615)

秀吉が死に、関ヶ原の合戦があり、時代は江戸時代になりました。しかし徳川幕府が天下を支配するようになって以降も戦争がありました。もちろんそれは、大坂冬の陣と夏の陣です。

|

『新版 雑兵たちの戦場』のカバー絵になっている「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵。重要文化財)には、町なかで兵士が人や物の略奪を働く場面が克明に描かれています。兵士たちの具足には「葵の紋」もあります。徳川軍そのものが奴隷狩りをしていたわけです。

|

「新版 雑兵たちの戦場」の表紙をさらに拡大した図(表紙の左の中ほど)。武士の具足に葵の紋が見える。 |

興味深い文書があります。幕府は戦争が終わった後の「落人改令」の中で、大坂より外で略奪した人を解放し返せ、との命令を出します。この幕令をうけた蜂須賀軍は、ただちに自軍の奴隷狩りの実状を調査し、その結果を「大坂濫妨人ならびに落人改之帳」という文書にして幕府に提出しました。この文書によると、略奪された人の数は、

| 男 | 女 | 計 | |

| 奉公人 | 17 | 33 | 50 |

| 町人 | 29 | 47 | 76 |

| 子ども | 35 | 16 | 51 |

| 合計 | 81 | 96 | 177 |

です(奉公人は「武家の奉公人」の意味)。これを見ると、成年男子は全体の4分の1に過ぎず、明らかに女と子供が多数を占めています。

蜂須賀軍は「自軍の人取りはすべて戦場の行為であり、合法だ」と主張していて、それを証明するのが「濫妨人改之帳」を提出した狙いでした。蜂須賀軍の戦場での人取りだけでこの数字です。全幕府軍の戦場・戦場外での人取りの総計は、相当の数にのぼったと推定されます。

大坂の陣が終わった直後にも、徳川幕府は「人身売買の停止令」を出しました。人の略奪や人の売買が日常の街角に持ち込まれていたからです。それを抑え込んでこそ平和が実現できたのです。

秀吉の奴隷問答(天正15年 1587)と奴隷貿易

時代を少しさかのぼります。戦国時代の日本国内と朝鮮における奴隷狩り・奴隷売買は、その帰結として「奴隷貿易=海外への奴隷の輸出」を引き起こしました。16世紀の日本には、いわゆる南蛮人が多数来日し、船舶の往来も激しかったからです。

秀吉は天正15年(1587)年の4月に南九州の島津氏を降し、全九州を平定します。そして6月に博多に軍を返すと、日本イエズス会・準管区長、ガスパール・コエリョに対し「ポルトガル人が多数の日本人を買い、奴隷としてつれていくのは何故であるか」と詰問します。コエリョはその事実を認めつつも「ポルトガル人が日本人を買うのは、日本人がこれを売るからだ」とつっぱねました(1587年のイエズス会・日本年報による)。

|

ポルトガルの日本貿易において、奴隷は東南アジア向けの重要商品だったのです。

No.22「クラバートと奴隷(1)スラヴ民族」と、No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」で、ヨーロッパにおいて非キリスト教徒のスラヴ民族が奴隷の供給源になった歴史を書きました。最初は中央ヨーロッパ、その次は黒海沿岸のスラヴ民族です。

しかし大航海時代を経てヨーロッパ人が世界に拡散すると、奴隷の供給源も世界に拡散していった。非キリスト教徒に満ち溢れていた世界は、キリスト教布教の対象であると同時に奴隷の供給源となった。その一つが、ヨーロッパからみた東の果て(極東、Far East)の日本だった、というわけです。

しかし大航海時代を経てヨーロッパ人が世界に拡散すると、奴隷の供給源も世界に拡散していった。非キリスト教徒に満ち溢れていた世界は、キリスト教布教の対象であると同時に奴隷の供給源となった。その一つが、ヨーロッパからみた東の果て(極東、Far East)の日本だった、というわけです。

ポルトガル国王は「日本人奴隷の輸出が布教の妨げになる」というイエズス会からの訴えに基づいて、1570年3月12日(元亀元年)に日本人奴隷取引の禁止令を出します。また、それ以降もたびたび禁止令が出されます。イエズス会も1596年に、日本人奴隷を輸出したものは破門にすると議決しました。

これらのことは裏を返すと、各種の禁令にもかかわらず奴隷貿易が続いていたことを示しています。そもそもイエズス会自身が、もともと日本から少年少女の奴隷を連れ出すポルトガル商人に公然と輸出許可の署名を与えていたのでした。

秀吉はコエリョと激論した直後の天正15年(1587)6月18日、有名な「バテレン追放令」を出します。この内容は、

| バテレンの追放 | |

| キリスト教への強制改宗の禁止 | |

| 神社仏閣の打ち壊しの禁止 |

が骨子ですが、その第10条は

| 日本人奴隷の海外禁輸、および国内での人身売買の禁止 |

です。「バテレン追放」の理由は「キリスト教への強制改宗」「神社仏閣の打ち壊し」とともに「日本人奴隷の海外輸出」というわけです。

東南アジアの日本人奴隷と傭兵

奴隷だけでなく、16世紀から17世紀初頭にかけて大量の日本人が東南アジアに渡りました。この時期、東南アジアではスペイン・ポルトガルと、オランダ・イギリスが激突していたわけで、日本は傭兵や武器の供給基地となっていたのです。

東南アジアに渡った日本人は「おそらく10万人以上にのぼり、住み着いた人々もその1割ほどはいた」と推定されています。その日本人を「分類」すると、一つは自ら海を渡った人たちで、海賊、船乗り、商人、失業者、追放キリシタンなどです。二つめは西欧人に雇われて渡海した人で、伝道者、官史、商館員、船員、傭兵、労働者です。三つめが奴隷や捕虜です。

日本人傭兵は東南アジアでの戦争や抗争に大きな影響をもちました。有名なのは山田長政ですが、彼は日本では徳川方の小大名・大久保氏に仕えた駕籠をかつぐ下僕だったようです。それがシャムの内乱に雇われ、日本人傭兵隊をひきいて活躍し、最後は毒殺されました。本書の中では、スペイン領だったフィリピンの様子が紹介されています。

|

スペイン・ポルトガルが日本人傭兵を駆使していたことは、

|

との記述でも分かります。

キリスト教を布教するはずの神父が中国征服とその方法論を国王に提案するのも、ずいぶん変な話なのですが、当時の宣教師の一面が如実に現れています。中国は「征服しないとキリスト教が広まらない国」と判断したのでしょうか。神の恩寵を中国人に与えるために征服しよう、という論理でしょう。

スペイン側だけでなく、オランダ側も大量の日本人傭兵を使っていました。日本の平戸商館はオランダ(東インド会社)の軍事行動をささえる東南アジア随一の兵站基地であり、さまざまな軍事物資が平戸から積み出されていたのです。最大の主力商品は銀です(世界遺産・石見銀山を思い出します。No.30参照)。それ以外に、武器・弾薬、銅・鉄・木材・食料・薬品などです。

元和6年(1620)の末、オランダとイギリスは連合して新たに「蘭英防禦艦隊」を結成し、平戸を母港とします。翌年(1621)の7月、両国の軍隊は、台湾の近海で捕らえた日本行きのポルトガル船とスペイン人宣教師を幕府に突き出します。そして幕府に「マニラ(スペインの拠点)・マカオ(ポルドガルの拠点)を滅ぼすために、二千~三千人の日本兵を派遣してほしい」との要請を出すのです。

秀忠令(元和7年 1621)

幕府は英蘭の日本兵派遣要請を拒否します。そして拒否しただけでなく、幕令(秀忠令)を出します。その骨子は、

| 人身売買の停止 男女を買い取って異国へ渡海することを停止せよ。 | |

| 武器輸出の停止 武具の類を異国へ渡してはならぬ。 | |

| 海賊の停止 海上における海賊行為をやめよ。 |

です。①は、傭兵に陽には触れていません。しかしオランダ側が作った秀忠令のオランダ語訳には「雇用であれ人身売買であれ」と詳しく記載されています。幕府の意図は人身売買と傭兵による日本人の海外流出の阻止であり、オランダ側もそう受け取ったわけです。

当時の東南アジア情勢を考えると、日本は極めて危険な状況にありました。日本は戦争物資と傭兵の補給基地になっていたからです。特定の外国の依頼で「公式に」出兵したりするものなら、その敵対国からの日本侵略の口実を作ることにもなります。幕府の出兵拒否と秀忠令は、日本が新たな戦乱に巻き込まれるリスクを無くすための当然の処置でしょう。

オランダはこの秀忠令に困惑し、回避しようと努力したようです。しかし、平戸がある松浦藩は外国船の臨検をはじめ、武器を押収しました。秀忠令は実行され、日本人奴隷の海外流出はようやく止まりました。戦国期から続いた「公然の」人身売買も最終的に終りを迎えたのです。

幕府が鎖国に踏み切り、それを完成させるのは、秀忠令から18年後(寛永16年 1639)です。

「奴隷狩り」から見る日本史

これ以降は『新版 雑兵たちの戦場』を読んだ感想です。戦国時代の「奴隷狩り」の実態をみると、その後の、

| 秀吉による天下統一 | |

| 人身売買の禁止 | |

| 鎖国(=人の往来を禁止し、交易を中国・朝鮮・オランダに限定する) | |

| 徳川幕府による社会の安定と国内平和の維持 |

という歴史経緯の重要性が理解できたような気がしました。大名同士が戦争で争い「濫妨狼藉」や「苅田」を繰り返していたのでは、農地は荒廃し、農村からは人が奴隷となって流出します。その流出は、奴隷船によって海外にまで及びます。奴隷にならないまでも農地が荒れると食べていけなくなり、農民は浮浪民化し、都市に流入して社会不安を引き起こすでしょう。「人商人」が暗躍し、犯罪が多発し、それがまた社会不安を助長する。

この状況は悪循環となり、各藩の経済力にダメージを与えるでしょう。そうなれば藩の財政も苦しくなるし、日本全体の国力も低下します。天下統一の大きな意味は「戦場を日本から無くし、濫妨狼藉の負のスパイラルを断ち切り、人民の生活を安定させ、国力を回復する」ということではないでしょうか。おりしも東南アジアでは欧米の列強が争っていて、その火の粉は日本にも降りかかりつつあります。統一と安定は必須の事項でした。

その後の徳川幕府は、藩の集合体という「日本のかたち」を前提として、戦国状態に再び戻るのを避けるための徹底的な施策をとったのだと思います。その例ですが、秀吉の刀狩り・鉄砲狩りからはじまり、江戸時代は「武装解除社会」ないしは「軽武装社会」になります。

武士の命は刀と言いますが、刀は戦争の雌雄を決するものではありません。刀は戦闘の最後の接近戦や白兵戦のためのものです。戦争で重要な武器は長槍であり、弓矢などの「飛び道具」であり、戦国時代以降はもちろん鉄砲です(その後、大砲になる)。優秀な戦国武将は鉄砲を徹底的に利用しました。

|

江戸時代直前の日本は世界有数の武装社会だったわけです。それが江戸時代になると一転して鉄砲を捨てて「武装解除社会」「軽武装社会」になる。あれだけ短期間で高度に発達した鉄砲鍛冶の技術も、急激に失われていきました。武士の刀は自衛のための武器と考えるべきでしょう。江戸期における「武士」とは、武器を自衛のための最低限のものにとどめ、「士 = 教養や徳のある立派な人間」として生きる、ということだと思います。

この状況は、戦場の再来をなくしたいという、戦国期の反動ではないでしょうか。江戸時代の意味は、戦国期の「雑兵の視点からみた戦場」の実態を知ることによって理解が進むと、この本を読んで思いました。

2011-07-28 09:38

nice!(0)

トラックバック(0)