No.295 - タンギー爺さんの画中画 [アート]

このブログでは過去にさまざまな絵画を取り上げましたが、その中に「絵の中の絵」、いわゆる "画中画" が描かれたものがありました。しかも、画中画が絵のテーマと密接な関係にあるものです。今回はそういった絵の一つであるゴッホの作品について書くのが目的ですが、その前に過去に取り上げた画中画を振り返ってみたいと思います。

フェルメール

フェルメールの作品には、室内に左上から光が差し込み、人物がいて、後ろの壁には絵がある、という構図が多くあります。その一つが No.248「フェルメール:牛乳を注ぐ女」で引用した『窓辺で手紙を読む女』(1657頃。ドレスデン アルテ・マイスター絵画館所蔵)です。この絵の後の壁には何も描かれていないのですが、実は後世の誰かが壁を塗りつぶしたことが分かっています。そして、オリジナル復元のための修復を進めると、後の壁から画中画が出現したというニュースが2019年の5月に報道されました。修復の途中ですが、明らかにキューピッドの姿が見て取れます。

ということは、描かれた女性は恋人からラヴ・レターを読んでいることになります。フェルメール作品によくあるように、絵のテーマを画中画で表している。しかし・・・。

まだ修復途中だということが気になります。画中画の全容が明らかになると、キューピッドの下に何か別のアイテムが描かれていて、トータルすると恋の破局を表しているのかも知れません。

なお、このブログで引用したフェルメールの作品では、No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」の『天秤を持つ女』にも画中画が描かれています。後ろの壁の絵の画題は "最後の審判" であり、いかにも "意味ありげ" な雰囲気がひしひしと伝わってくるのでした。

ベラスケス

ベラスケスの『ラス・メニーナス』には、分かりにくいのですが、後ろの壁に2枚の大きな絵が描き込まれています。

No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」で書いたように、2枚の絵はギリシャ神話がテーマです。左の絵はルーベンスの『パラスとアラクネ』で、右の絵はヨールダンスの『アポロンとパン』です。

『パラスとアラクネ』の完成作の所在は不明ですが、ルーベンス自身が油彩で描いた下絵が現存しているので(上の引用)『ラス・メニーナス』の画中画だと特定できます。そして、この2つの絵には明らかな共通点があります。つまり、

という共通点です。アラクネは機織りでパラスに挑み、半人半獣の牧神パンは笛でアポロンと音楽競技をしたのでした。このことからして『ラス・メニーナス』の画中画は、「絵画の技量で神の領域に迫りたい」という画家の想いを表していると考えるのが妥当でしょう。

なお、ベラスケス作『アラクネの寓話』(プラド美術館)の中にも、画中画としてティツィアーノの『エウロペの略奪』(ボストンのイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館所蔵)が描き込まれています。それによってこの絵の画題がギリシャ神話の "アラクネの物語" であることを暗示しているのでした(No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」)。

マネ

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、マネがゾラを自宅に招いて描いた『エミール・ゾラの肖像』(1868)を引用しました。

この絵の右上には、画中画として3枚の複製画が描き込まれています。一つはマネ自身の『オランピア』ですが、残り2枚は、初代 歌川国明の相撲絵『大鳴門灘右エ門』(1860)と、ベラスケスの『バッカスの勝利』です。なお2代目ではなく初代 歌川国明(2代目の兄)というのは、日本女子大名誉教授の及川茂氏の調査結果によります。

エミール・ゾラは、酷評されることも多かったマネの作品に好意的な批評を書きました。そのマネは浮世絵に学び、ベラスケスを絶賛しています(No.36「ベラスケスへのオマージュ」、No.231「消えたベラスケス(2)」)。『エミール・ゾラの肖像』は、自らが愛する浮世絵とベラスケスを画中画として配置することにより、ゾラに対する敬愛の念を表したものでしょう。

スーラ

フィラデルフィアのバーンズ・コレクションのメインルームには、スーラの大作『ポーズする女たち』があります(No.95「バーンズ・コレクション」)。この絵には、スーラ自身の『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(No.115「日曜日の午後に無いもの」)が画中画として描き込まれています。

この画中画の意図についてはさまざまな説や憶測が提示されていますが、決定的なものは無いようです。ただ一つ言えることは、「点描の手法で風景・風俗だけでなく、裸婦像も描けるのだと宣言した」ことでしょう。さらに一歩進んで『ポーズする女たち』が『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を凌駕する作品だと言いたかったのかもしれません。

以上のフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの作品をを見てくると、

ことがわかります。つまり画中画にはメッセージ性があります。そのメッセージ性を最も強く押し出したのが、フィンセント・ファン・ゴッホの『タンギー爺さん』だと思います。以下、このゴッホの有名な作品について書きます。

ゴッホ『タンギー爺さん』

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」で、ゴッホの『タンギー爺さん』が特集されていました。以下、その番組内容を踏まえてこの絵について書きますが、「新・美の巨人たち」では無かった事項も含みます。

『タンギー爺さん』はパリのロダン美術館が所蔵しています。オーギュスト・ロダンその人がこの絵を購入しました。この肖像画のタンギー爺さんとは、パリで画材屋をしていたジュリアン・フランソワ・タンギーという人です。

この絵に描かれている浮世絵の画中画は、上に引用したフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの画中画とは異質です。フェルメール以下の作品は、室内ないしは画家のアトリエの光景であり、その室内やアトリエに実際にある絵として画中画が描かれています。実際にはなかったとしても、あたかもそこに絵が掲げられているかように描かれている。

しかしゴッホの『タンギー爺さん』は違います。タンギーは画材屋であり、浮世絵を扱う画商ではありません。この絵の浮世絵の背景はゴッホが肖像の後ろに恣意的に描き込んだものです。現代で言うとパソコンの壁紙、スマホの待ち受け画面、ZOOMのバーチャル背景といったところでしょう。

なぜ実際にはそこにない浮世絵を描き込んだのか、それがこの絵のポイントなのですが、まず、描かれている6枚の浮世絵のオリジナル画像を順に見ていきます。

画中画の浮世絵

ゴッホは400点以上の浮世絵を集めていた "浮世絵コレクター" でした。『タンギー爺さん』には、風景が4枚、花魁が2枚の浮世絵が描かれていますが、まず風景の4枚です。

上右の風景は、歌川広重『五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠』です。広重が晩年(59歳)の作品で、有名な「東海道五十三次」とは違って縦型の版であり、「竪絵東海道」とも呼ばれるシリーズの1枚です。

石薬師は東海道53次の44番目の宿で、現在の三重県鈴鹿市です。また題名の範頼は、義経の異母兄弟の源範頼です。平氏追討に向かう源範頼が、戦勝祈願のために桜の枝を地面に刺したところ、そこから芽が出て桜の木になったという伝説があります。その後いつしか「義経桜」とも呼ばれるようになりました。この広重の絵の桜は、現在でも「石薬師の蒲桜」という名で、花を咲かせているそうです(蒲とは範頼のこと)。

これは言うまでもなく春の風景です。ゴッホは桜の周辺の色を濃く、中を薄く描いています。

上の真ん中の富士山が見える浮世絵の元絵は、石薬師と同じく広重の『富士三十六景 さがみ川』です。相模川は現在の神奈川県平塚市と茅ヶ崎市の間を流れて相模湾に注ぐ川です。富士の手前の山は丹沢山系の大山でしょうか。

元絵と比較すると、ゴッホは空の色を茜色に変えています。さらに重要なポイントは、川の芦を茶色く枯れかかった色にしていることです。これによって、この画中画は秋の風景を思わせるものになりました。

この雪景色の絵の元絵は特定されていません。現在は知られていない無名の浮世絵師の絵か、ないしは、元絵にゴッホが雪を描き加えたという説もあります。いずれにせよ、ゴッホはここに冬の光景を配置しました。

この左下の朝顔の絵は、長らく二代目歌川広重の「東都名所 三十六花撰 入谷朝顔」ではないかとされてきましたが、1999年に無名の作者の縮緬絵(ちりめん絵。フランス語でクレポン)であることが特定されました。

『タンギー爺さん』と『東京名所 以里屋』を比較してみると、ゴッホはつぼみも含めて朝顔の花の位置を忠実にコピーしていることがわかります。ファン・ゴッホ美術館は縮緬絵を次のように解説しています。

縮緬絵の「東京名所 以里屋」は、その現物が1999年にパリで発見され、山口県立萩美術館・浦上記念館が買い取って所蔵しています。ちなみに版元は「伊勢屋辰五郎」ですが、現在も台東区の「いせ辰」の屋号で江戸千代紙や風呂敷の店として続いています。その台東区・入谷の朝顔市(7月上旬)は、現在も続く夏の風物詩です。

まとめると、風景の4枚は「春夏秋冬」の日本の四季です。さらに「桜」と「富士山」という、日本を代表する画題が含まれています。元絵が不明な冬を除いた春・夏・秋は、現代の日本にも受け継がれた光景です。

左の花魁の絵は、歌川国貞の「三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾」です。吉原の遊郭の一つである三浦屋は、遊女のトップを代々 "高尾太夫" という名で呼ぶ習わしでした。この絵はいわゆる役者絵で、女形の岩井粂三郎が高尾太夫を演じる姿が描かれています。

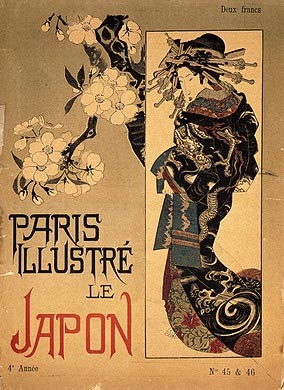

元絵は、1886年の「パリ・イリュストレ誌」の日本特集号の表紙です。この号では浮世絵が特集され、ゴッホは繰り返し読んだと言います。表紙は、渓斎英泉『雲龍打掛の花魁』の反転画像です。ゴッホは反転の状態でそのまま描いています。なお、この表紙の花魁を模写した油絵作品がファン・ゴッホ美術館に残されています。

まとめると、画中画の6枚の浮世絵は「桜と富士と日本の四季のうつろい、日本女性のあで姿」ということになります。ゴッホが浮世絵の画題として最も惹かれたものだったのでしょう。

ジュリアン・タンギー

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」では、この6枚の浮世絵には画家のメッセージが隠されていると説明されていました。それを以下に紹介します。発言しているのは、フランスの小説家・美術評論家・美術史家のパスカル・ボナフー(Pascal Bonafoux. 1949 - )です。ゴッホに関する著作もある人です。

なぜこのように言えるのか。それはこの肖像画の主人公、ジュリアン・タンギーのことを知る必要があります。

タンギーは腕利きの絵の具職人でした。モンマルトルのクローゼル街に画材屋を開いており、ゴッホはその常連客でした。ここは貧しい画家のたまり場でもあった。タンギーは食うや食わずの画家に絵の具を貸し、作品をショーウィンドーに飾りました。ゴッホもその恩恵にあずかった一人です。

実はタンギーは、画材屋を開く前は監獄にいました。発端は1870年に勃発したプロイセン・フランス間の普仏戦争です。この戦争に惨敗したフランスは、プロイセンと講和条約を結び、膨大な賠償金を支払うともにアルザス・ロレーヌを割譲しました。しかし徹底抗戦を主張した市民は1871年に自治政府、パリ・コミューンを結成します。その自治政府にタンギーも加わったのです。

1871年5月、パリ・コミューンは政府軍によって鎮圧されました(多数の市民が惨殺された。No.13「バベットの晩餐会(2)」参照)。タンギーは逮捕され、監獄送りになしました。そして出所してから画材屋をはじめたわけです。肖像を描いたゴッホはその事実を知っていました。

背景に "イコン" としての浮世絵を描いた絵がもう一枚あります。ロンドンのコートールド・ギャラリー(No.155「コートールド・コレクション」参照)が所蔵する「耳に包帯をした自画像」です。

アルルで発作的に耳を切りつけたあと、ゴッホは復活するつもりだったと推測できます。それをこの絵が表しています。その証拠に、背後に浮世絵と新しいカンヴァスとイーゼルが描かれています。「もっと描くぞ」と宣言しているようです。

ちなみに、コートールド・ギャラリーのサイトでは、この絵の画中画の元絵を佐藤虎清の「芸者(Geishas in a Landscape)」としています。

『タンギー爺さん』を描いた3年後、ゴッホはパリ近郊のオーヴェル・シュル・オワーズで自殺しました。タンギー爺さんは、ゴッホの葬儀に参列した10数名のうちの一人でした。

『タンギー爺さん』の背景に描かれている浮世絵については数々のことが言われてきました。それらの中で「ゴッホは感謝の念を込めて、タンギーの肖像を描くと同時に6枚の浮世絵を画中画として描き込んだ」というパスカル・ボナフー氏の説明は、非常に納得性の高いものだと思いました。その意味では、ゾラの肖像の後ろに浮世絵とベラスケスを描いたマネに似ています。

ゴッホにとって、画家としての自分を導いてくれた2つの存在が、この肖像画にダイレクトに表現されている。そういうことだと思います。

本文で画中画が描かれたマネの『エミール・ゾラの肖像』のことを書きましたが、別のマネの作品を思い出したので書いておきます。ベルド・モリゾを描いた『休息』という作品です。

この作品は背後に画中画が描かれていますが、これは歌川国芳の『龍宮玉取姫之図』です。

「龍宮玉取姫之図」の画題は、讃岐の士度寺の縁起物語であり、能の「海人」にも取り入れられた伝説です。詳しいことは省略しますが、一言で言うと「海女が龍神に取られた玉を取り戻す」という話です。

問題は、ベルド・モリゾの後ろになぜ浮世絵をもってきたかです。作家で美術史家の木々康子氏(19世紀後半のパリで活躍した画商、林忠正の孫の妻にあたる)は、この絵の構図が浮世絵の "こま絵" に習ったものではないか、と推測しています(木々康子「春画と印象派」筑摩書房 2015)。こま絵の例を次に掲げます。

木々氏が言うように、浮世絵愛好家のマネとしては "こま絵" の構図を採用してこの絵を描いたのかもしれません。しかしここでなぜコマの中が(西洋画ではなく)浮世絵で、しかも「龍宮玉取姫之図」なのでしょうか。私の推測は次のどちらか、ないしは両方です。

絵を見てどう解釈するかは鑑賞者の自由です。それは、"鑑賞者の権利" であると言ってもよいでしょう。

フェルメール

フェルメールの作品には、室内に左上から光が差し込み、人物がいて、後ろの壁には絵がある、という構図が多くあります。その一つが No.248「フェルメール:牛乳を注ぐ女」で引用した『窓辺で手紙を読む女』(1657頃。ドレスデン アルテ・マイスター絵画館所蔵)です。この絵の後の壁には何も描かれていないのですが、実は後世の誰かが壁を塗りつぶしたことが分かっています。そして、オリジナル復元のための修復を進めると、後の壁から画中画が出現したというニュースが2019年の5月に報道されました。修復の途中ですが、明らかにキューピッドの姿が見て取れます。

ということは、描かれた女性は恋人からラヴ・レターを読んでいることになります。フェルメール作品によくあるように、絵のテーマを画中画で表している。しかし・・・。

まだ修復途中だということが気になります。画中画の全容が明らかになると、キューピッドの下に何か別のアイテムが描かれていて、トータルすると恋の破局を表しているのかも知れません。

|

フェルメール(1632-1675) 「窓辺で手紙を読む女」(1657頃) - 修復中の画像 - |

ドレスデン アルテ・マイスター絵画館 |

なお、このブログで引用したフェルメールの作品では、No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」の『天秤を持つ女』にも画中画が描かれています。後ろの壁の絵の画題は "最後の審判" であり、いかにも "意味ありげ" な雰囲気がひしひしと伝わってくるのでした。

ベラスケス

ベラスケスの『ラス・メニーナス』には、分かりにくいのですが、後ろの壁に2枚の大きな絵が描き込まれています。

|

ベラスケス(1599-1660) 「ラス・メニーナス」(1656) |

プラド美術館 |

No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」で書いたように、2枚の絵はギリシャ神話がテーマです。左の絵はルーベンスの『パラスとアラクネ』で、右の絵はヨールダンスの『アポロンとパン』です。

|

ルーベンス(1577-1640) 「パラスとアラクネ」(1636/37) |

ヴァージニア美術館 |

|

ヨルダーンス(1593-1678) 「アポロンとパン」(1636/38) |

プラド美術館 |

『パラスとアラクネ』の完成作の所在は不明ですが、ルーベンス自身が油彩で描いた下絵が現存しているので(上の引用)『ラス・メニーナス』の画中画だと特定できます。そして、この2つの絵には明らかな共通点があります。つまり、

技能の名手(人間・半人半獣)が、その技能を司る神と競技をする

という共通点です。アラクネは機織りでパラスに挑み、半人半獣の牧神パンは笛でアポロンと音楽競技をしたのでした。このことからして『ラス・メニーナス』の画中画は、「絵画の技量で神の領域に迫りたい」という画家の想いを表していると考えるのが妥当でしょう。

なお、ベラスケス作『アラクネの寓話』(プラド美術館)の中にも、画中画としてティツィアーノの『エウロペの略奪』(ボストンのイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館所蔵)が描き込まれています。それによってこの絵の画題がギリシャ神話の "アラクネの物語" であることを暗示しているのでした(No.264「ベラスケス:アラクネの寓話」)。

マネ

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、マネがゾラを自宅に招いて描いた『エミール・ゾラの肖像』(1868)を引用しました。

|

マネ(1832-1883) 「エミール・ゾラの肖像」(1868) |

オルセー美術館 |

この絵の右上には、画中画として3枚の複製画が描き込まれています。一つはマネ自身の『オランピア』ですが、残り2枚は、初代 歌川国明の相撲絵『大鳴門灘右エ門』(1860)と、ベラスケスの『バッカスの勝利』です。なお2代目ではなく初代 歌川国明(2代目の兄)というのは、日本女子大名誉教授の及川茂氏の調査結果によります。

|

初代 歌川国明 「大鳴門灘右エ門」(1860) |

|

ベラスケス 「バッカスの勝利」(1628/29) |

プラド美術館 |

エミール・ゾラは、酷評されることも多かったマネの作品に好意的な批評を書きました。そのマネは浮世絵に学び、ベラスケスを絶賛しています(No.36「ベラスケスへのオマージュ」、No.231「消えたベラスケス(2)」)。『エミール・ゾラの肖像』は、自らが愛する浮世絵とベラスケスを画中画として配置することにより、ゾラに対する敬愛の念を表したものでしょう。

スーラ

フィラデルフィアのバーンズ・コレクションのメインルームには、スーラの大作『ポーズする女たち』があります(No.95「バーンズ・コレクション」)。この絵には、スーラ自身の『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(No.115「日曜日の午後に無いもの」)が画中画として描き込まれています。

|

ジョルジュ・スーラ(1859-1891) 「ポーズする女たち」(1888) |

バーンズ・コレクション |

この画中画の意図についてはさまざまな説や憶測が提示されていますが、決定的なものは無いようです。ただ一つ言えることは、「点描の手法で風景・風俗だけでなく、裸婦像も描けるのだと宣言した」ことでしょう。さらに一歩進んで『ポーズする女たち』が『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を凌駕する作品だと言いたかったのかもしれません。

以上のフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの作品をを見てくると、

画中画には画家が込めた思いがあり、その思いは(スーラを除いては)かなり明白で、鑑賞者にも理解できる

ことがわかります。つまり画中画にはメッセージ性があります。そのメッセージ性を最も強く押し出したのが、フィンセント・ファン・ゴッホの『タンギー爺さん』だと思います。以下、このゴッホの有名な作品について書きます。

ゴッホ『タンギー爺さん』

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」で、ゴッホの『タンギー爺さん』が特集されていました。以下、その番組内容を踏まえてこの絵について書きますが、「新・美の巨人たち」では無かった事項も含みます。

『タンギー爺さん』はパリのロダン美術館が所蔵しています。オーギュスト・ロダンその人がこの絵を購入しました。この肖像画のタンギー爺さんとは、パリで画材屋をしていたジュリアン・フランソワ・タンギーという人です。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ (1853-1890) 「タンギー爺さん」(1887) |

ロダン美術館 |

この絵に描かれている浮世絵の画中画は、上に引用したフェルメール、ベラスケス、マネ、スーラの画中画とは異質です。フェルメール以下の作品は、室内ないしは画家のアトリエの光景であり、その室内やアトリエに実際にある絵として画中画が描かれています。実際にはなかったとしても、あたかもそこに絵が掲げられているかように描かれている。

しかしゴッホの『タンギー爺さん』は違います。タンギーは画材屋であり、浮世絵を扱う画商ではありません。この絵の浮世絵の背景はゴッホが肖像の後ろに恣意的に描き込んだものです。現代で言うとパソコンの壁紙、スマホの待ち受け画面、ZOOMのバーチャル背景といったところでしょう。

なぜ実際にはそこにない浮世絵を描き込んだのか、それがこの絵のポイントなのですが、まず、描かれている6枚の浮世絵のオリジナル画像を順に見ていきます。

画中画の浮世絵

ゴッホは400点以上の浮世絵を集めていた "浮世絵コレクター" でした。『タンギー爺さん』には、風景が4枚、花魁が2枚の浮世絵が描かれていますが、まず風景の4枚です。

| 風景:上の右 |

上右の風景は、歌川広重『五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠』です。広重が晩年(59歳)の作品で、有名な「東海道五十三次」とは違って縦型の版であり、「竪絵東海道」とも呼ばれるシリーズの1枚です。

|

歌川広重(1797-1858) 「五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら 範頼の祠」(1855) |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

石薬師は東海道53次の44番目の宿で、現在の三重県鈴鹿市です。また題名の範頼は、義経の異母兄弟の源範頼です。平氏追討に向かう源範頼が、戦勝祈願のために桜の枝を地面に刺したところ、そこから芽が出て桜の木になったという伝説があります。その後いつしか「義経桜」とも呼ばれるようになりました。この広重の絵の桜は、現在でも「石薬師の蒲桜」という名で、花を咲かせているそうです(蒲とは範頼のこと)。

これは言うまでもなく春の風景です。ゴッホは桜の周辺の色を濃く、中を薄く描いています。

| 風景:上の中 |

上の真ん中の富士山が見える浮世絵の元絵は、石薬師と同じく広重の『富士三十六景 さがみ川』です。相模川は現在の神奈川県平塚市と茅ヶ崎市の間を流れて相模湾に注ぐ川です。富士の手前の山は丹沢山系の大山でしょうか。

元絵と比較すると、ゴッホは空の色を茜色に変えています。さらに重要なポイントは、川の芦を茶色く枯れかかった色にしていることです。これによって、この画中画は秋の風景を思わせるものになりました。

|

歌川広重 「富士三十六景 さがみ川」(1858) |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

| 風景:上の左 |

この雪景色の絵の元絵は特定されていません。現在は知られていない無名の浮世絵師の絵か、ないしは、元絵にゴッホが雪を描き加えたという説もあります。いずれにせよ、ゴッホはここに冬の光景を配置しました。

| 風景:左下 |

この左下の朝顔の絵は、長らく二代目歌川広重の「東都名所 三十六花撰 入谷朝顔」ではないかとされてきましたが、1999年に無名の作者の縮緬絵(ちりめん絵。フランス語でクレポン)であることが特定されました。

|

作者不詳 「東京名所 以里屋(=入谷)」 |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

『タンギー爺さん』と『東京名所 以里屋』を比較してみると、ゴッホはつぼみも含めて朝顔の花の位置を忠実にコピーしていることがわかります。ファン・ゴッホ美術館は縮緬絵を次のように解説しています。

|

縮緬絵の「東京名所 以里屋」は、その現物が1999年にパリで発見され、山口県立萩美術館・浦上記念館が買い取って所蔵しています。ちなみに版元は「伊勢屋辰五郎」ですが、現在も台東区の「いせ辰」の屋号で江戸千代紙や風呂敷の店として続いています。その台東区・入谷の朝顔市(7月上旬)は、現在も続く夏の風物詩です。

まとめると、風景の4枚は「春夏秋冬」の日本の四季です。さらに「桜」と「富士山」という、日本を代表する画題が含まれています。元絵が不明な冬を除いた春・夏・秋は、現代の日本にも受け継がれた光景です。

| 花魁・左 |

左の花魁の絵は、歌川国貞の「三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾」です。吉原の遊郭の一つである三浦屋は、遊女のトップを代々 "高尾太夫" という名で呼ぶ習わしでした。この絵はいわゆる役者絵で、女形の岩井粂三郎が高尾太夫を演じる姿が描かれています。

|

歌川国貞 「三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾」(1861) |

山口県立萩美術館・浦上記念館 |

| 花魁・右 |

元絵は、1886年の「パリ・イリュストレ誌」の日本特集号の表紙です。この号では浮世絵が特集され、ゴッホは繰り返し読んだと言います。表紙は、渓斎英泉『雲龍打掛の花魁』の反転画像です。ゴッホは反転の状態でそのまま描いています。なお、この表紙の花魁を模写した油絵作品がファン・ゴッホ美術館に残されています。

|

パリ・イリュストレ誌 日本特集号(1886年5月)の表紙 |

|

渓斎英泉(1798-1848) 「雲龍打掛の花魁」 |

千葉市美術館 |

まとめると、画中画の6枚の浮世絵は「桜と富士と日本の四季のうつろい、日本女性のあで姿」ということになります。ゴッホが浮世絵の画題として最も惹かれたものだったのでしょう。

ジュリアン・タンギー

2016年2月3日のTV東京「新・美の巨人たち」では、この6枚の浮世絵には画家のメッセージが隠されていると説明されていました。それを以下に紹介します。発言しているのは、フランスの小説家・美術評論家・美術史家のパスカル・ボナフー(Pascal Bonafoux. 1949 - )です。ゴッホに関する著作もある人です。

|

なぜこのように言えるのか。それはこの肖像画の主人公、ジュリアン・タンギーのことを知る必要があります。

タンギーは腕利きの絵の具職人でした。モンマルトルのクローゼル街に画材屋を開いており、ゴッホはその常連客でした。ここは貧しい画家のたまり場でもあった。タンギーは食うや食わずの画家に絵の具を貸し、作品をショーウィンドーに飾りました。ゴッホもその恩恵にあずかった一人です。

実はタンギーは、画材屋を開く前は監獄にいました。発端は1870年に勃発したプロイセン・フランス間の普仏戦争です。この戦争に惨敗したフランスは、プロイセンと講和条約を結び、膨大な賠償金を支払うともにアルザス・ロレーヌを割譲しました。しかし徹底抗戦を主張した市民は1871年に自治政府、パリ・コミューンを結成します。その自治政府にタンギーも加わったのです。

1871年5月、パリ・コミューンは政府軍によって鎮圧されました(多数の市民が惨殺された。No.13「バベットの晩餐会(2)」参照)。タンギーは逮捕され、監獄送りになしました。そして出所してから画材屋をはじめたわけです。肖像を描いたゴッホはその事実を知っていました。

|

背景に "イコン" としての浮世絵を描いた絵がもう一枚あります。ロンドンのコートールド・ギャラリー(No.155「コートールド・コレクション」参照)が所蔵する「耳に包帯をした自画像」です。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ 「耳に包帯をした自画像」(1889) |

コートールド・ギャラリー |

アルルで発作的に耳を切りつけたあと、ゴッホは復活するつもりだったと推測できます。それをこの絵が表しています。その証拠に、背後に浮世絵と新しいカンヴァスとイーゼルが描かれています。「もっと描くぞ」と宣言しているようです。

ちなみに、コートールド・ギャラリーのサイトでは、この絵の画中画の元絵を佐藤虎清の「芸者(Geishas in a Landscape)」としています。

|

佐藤虎清 「Geishas in a Landscape」 (芸者) |

コートールド・ギャラリー |

『タンギー爺さん』を描いた3年後、ゴッホはパリ近郊のオーヴェル・シュル・オワーズで自殺しました。タンギー爺さんは、ゴッホの葬儀に参列した10数名のうちの一人でした。

『タンギー爺さん』の背景に描かれている浮世絵については数々のことが言われてきました。それらの中で「ゴッホは感謝の念を込めて、タンギーの肖像を描くと同時に6枚の浮世絵を画中画として描き込んだ」というパスカル・ボナフー氏の説明は、非常に納得性の高いものだと思いました。その意味では、ゾラの肖像の後ろに浮世絵とベラスケスを描いたマネに似ています。

ゴッホにとって、画家としての自分を導いてくれた2つの存在が、この肖像画にダイレクトに表現されている。そういうことだと思います。

| 補記:マネの「休息」 |

本文で画中画が描かれたマネの『エミール・ゾラの肖像』のことを書きましたが、別のマネの作品を思い出したので書いておきます。ベルド・モリゾを描いた『休息』という作品です。

|

エドゥアール・マネ 「休息」(1871) |

(ベルト・モリゾの肖像) ロードアイランド・デザイン・スクール(米) (Rhode Island School of Design) |

この作品は背後に画中画が描かれていますが、これは歌川国芳の『龍宮玉取姫之図』です。

|

歌川国芳 「龍宮玉取姫之図」(1853) |

「龍宮玉取姫之図」の画題は、讃岐の士度寺の縁起物語であり、能の「海人」にも取り入れられた伝説です。詳しいことは省略しますが、一言で言うと「海女が龍神に取られた玉を取り戻す」という話です。

問題は、ベルド・モリゾの後ろになぜ浮世絵をもってきたかです。作家で美術史家の木々康子氏(19世紀後半のパリで活躍した画商、林忠正の孫の妻にあたる)は、この絵の構図が浮世絵の "こま絵" に習ったものではないか、と推測しています(木々康子「春画と印象派」筑摩書房 2015)。こま絵の例を次に掲げます。

|

歌川国貞 「江戸八景の内 三廻」 |

一見すると美人画だが、絵の中の四角い "コマ" に、隅田川河畔の三囲(みめぐり)神社の風景が描かれていて、これが画題になっている。三囲神社は向島(隅田川の左岸、東側)にあり、右岸から見るとちょうど鳥居の上だけが見えた。江戸庶民はこの光景から三囲神社だとすぐに分かったという。これを利用して「江戸八景」という画題を美人画にしてしまう趣向である。 "コマ" には四角のほか、丸形や扇形など多様なものがあった。また描かれる内容も、絵の補足、絵の隠れた意味の説明、本作のような画題そのものなど多様だった。漫画のコマ割りのように多数のコマを配置したものもあり、ゴッホの「タンギー爺さん」を連想させる。 |

木々氏が言うように、浮世絵愛好家のマネとしては "こま絵" の構図を採用してこの絵を描いたのかもしれません。しかしここでなぜコマの中が(西洋画ではなく)浮世絵で、しかも「龍宮玉取姫之図」なのでしょうか。私の推測は次のどちらか、ないしは両方です。

| マネは自分の弟子であるベルトの肖像を描き、そこに自分が愛する浮世絵を画中画として配置することで、ベルトが "愛すべき弟子" だというメッセージを込めた(一時、恋仲=不倫だったという説がある)。つまりエミール・ゾラの肖像の横に浮世絵とベラスケスを描き込んだのと同じ意味である。 | |

| もちろん、マネが玉取姫の伝説を知っていたとは思えない。なぜこんな場面が描かれたのか、マネには全く分からなかったに違いない。しかし伝説を知らなくても、国芳の絵を見て一目瞭然なのは「一人の女性が、ドラゴンやタコや魚の一群と戦っている絵」だということである。 西洋では「男性が怪物と戦う、ないしは怪物を退治する」という絵画は、ギリシャ神話のヘラクレスやペルセウス、キリスト教の聖ゲオルギウスなど多数ある。しかし「女性が怪物と戦う絵画」は見当たらない。マネは「龍宮玉取姫之図」を、完全に男性中心である当時のフランス画壇の中の女性画家、ベルトの状況になぞらえた。 |

絵を見てどう解釈するかは鑑賞者の自由です。それは、"鑑賞者の権利" であると言ってもよいでしょう。

2020-10-03 08:16

nice!(0)