No.119 -「不在」という伝染病(1) [科学]

マイクロバイオーム(細菌叢)

No.69-70「自己と非自己の科学」で、ヒトの「獲得免疫」のしくみについて書きました。獲得免疫は「自然免疫」に対比されるもので、「病原体などの抗原に対して、個々の抗原ごとに特異的に反応して排除するしくみ」を言います。その No.70「自己と非自己の科学(2)」の最後の方に、ヒトの「マイクロバイオーム」が免疫に重要な役割を果たしていることを紹介しました。

マイクロバイオームとは人間の消化器官や皮膚に住みついている細菌群(=常在菌)の総体を言う用語で、日本語では「細菌叢」です。No.70「自己と非自己の科学(2)」で紹介した内容を要約すると次の通りです。

| ◆ | 人体に住みついている細菌は「常在菌」と言い、一時的に体内に進入して感染症を引き起こす「病原菌」とは区別される。常在菌は病原性を示さない。 | ||

| ◆ | 常在菌の住みかは、口腔、鼻腔、胃、小腸・大腸、皮膚、膣など全身に及ぶ。人体にはおおよそ 1015 個(1000兆個)の常在菌が生息し、この数はヒトの細胞数(約60兆個)の10倍以上になる。常在菌の種類は1000種前後と見積もられている。 | ||

| ◆ | ヒトの消化器官にいる微生物の遺伝子の総数は330万個で、ヒトに存在する遺伝子2万~2万5000個の約150倍に相当する。 | ||

| ◆ | 有益な微生物の代表例は、バクテロイデス・テタイオタオミクロンだ。炭水化物を分解する能力が非常に優れていて、多くの植物性食品に含まれる大きな多糖類を、ブドウ糖などの小さくて単純で消化のしやすい糖類に分解する。そのおかげで人間はオレンジやリンゴ、ジャガイモや小麦胚芽といった食品から栄養素を効率的に吸収することができる。 | ||

| ◆ | 2010年には、自己免疫疾患を抑制する制御性T細胞の誘導に関係するバクテロイデス・フラジリスが、2011年には同様にこの制御性T細胞を誘導するクロストリジウム属が発見された。 日経サイエンス

2012年10月号より(要約) |

この最後の項が、常在菌が人体の免疫機構を制御している、少なくとも免疫機構に関与していることを言っています。最近、このこと関連した医学研究を詳細に分かりやすく解説した本が出版されました。非常に興味深い本だったので、その内容を紹介したいと思います。『寄生虫なき病』という本です。

『寄生虫なき病』

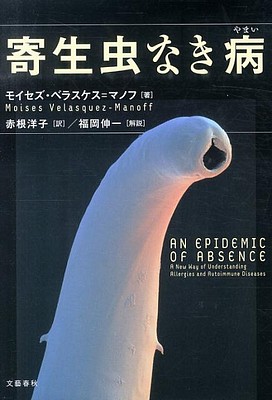

『寄生虫なき病』(文藝春秋 2014)は、アメリカのサイエンス・ライターであるモイゼス・ベラスケス=マノフ氏の本で、細菌や寄生虫と免疫関連疾患の関連が詳細に書かれています。彼は数千の研究論文を読破し、また研究者へのインタビューも行って本にまとめました。著者自身も自己免疫疾患を抱えていて、自分の病を知りたいという強い思いが伝わってきます。

この本(以下「本書」)は約500ページもあるので、とても全部の内容を要約できませんが、以下にポイントを紹介します。

| ||

|

カバー写真:アメリカ鉤虫(こうちゅう。Necator americanus)。体長10mmほど。幼虫は人間の皮膚から体内に侵入し、血管を通って最終的に小腸に到達すると、腸壁に取りつき、血液を吸って繁殖し、人体に様々なダメージを与える。アメリカ合衆国では現在は根絶されている。著者はこのアメリカ鉤虫を自ら体内に取り込んだ。─── 本書カバーの説明を引用。

| ||

衛生仮説

一般に、

| 環境が清潔過ぎると、アレルギー疾患が増える |

という主張を「衛生仮説」と呼んでいます。これは1990年代半ばから提唱されたもので、日本では寄生虫の減少とアレルギー増加の相関関係を指摘した藤田紘一郎博士が有名です。本書は衛生仮説が正しいことを主張するものですが、もう少し厳密に、

衛生仮説

|

とし、各種の実証研究を網羅的にあたってこの仮説を説明した本です。

衛生仮説と言う時の「衛生」や「清潔」の意味に注意すべきで、ちょっと誤解を受けかねません。「不衛生」で「不潔」な環境がアレルギーを減少させると考えてしまうと「それじゃ、ニューヨークのスラム街に喘息患者が多いのはおかしいではないか」となります。スラム街に喘息患者が多いのは、喘息を誘発するアレルゲン(ゴミ、チリ、ダニ、など)が多いからです。本書には、スラム街で比較すると微生物が少ないほど喘息のリスクが増加することが書かれています。

「微生物」という言葉にも注意すべきです。これはもちろん、コレラ、赤痢、麻疹、インフルエンザなどの伝染病の原因となる病原菌やウイルスのことではありません。昔からヒトと共存してきた微生物のことです。そもそも伝染病は5000年ほど前から始まったとされています。なぜなら、伝染病の成立・維持に必要な人間の集団の数は約20万人(最新の学説)だからです。また伝染病には動物の細菌が人間に感染したものが多い。つまり伝染病は人間が動物を家畜化し、文明生活を集団で始めて以降のものです。病原菌は人類進化史の観点からすると「新参者」です。

こういった誤解を避けるためにも「衛生仮説」ではなく「旧友仮説」と呼ぶべきだという学者の意見が本書に紹介されています。旧友(Old Friends)とは、人類が旧石器時代からずっと共存してきた微生物です。従って、衛生仮説をさらに正確に言うと、

旧友仮説 = 衛生仮説

|

ということになります。

さらに注意点は、免疫の働きは人によって違うので、免疫関連疾患を増大させるといっても、具体的な現れは人によって違うということです。あくま平均的なリスクを増大させるのであって、そのリスクが顕在化するかどうかは人によって違います。

以上を踏まえつつ「旧友仮説」(衛生仮説)の背景と、その要因となっている人体の機構を本書から紹介します。

免疫関連疾患の特徴

免疫関連疾患とはアレルギー疾患と自己免疫疾患をさします。アレルギーは、花粉、ダニ、各種食物(そば、小麦、鶏卵、・・・)、煙、紫外線などの、いわゆるアレルゲンの刺激によって免疫系が過剰に反応し、それが原因で炎症や気管閉息(喘息)などの症状が出るものです。

自己免疫疾患は、免疫系が自己を攻撃する病気です。リウマチ(関節)、1型糖尿病(膵臓)、重症筋無力症(筋肉)など、ほとんどあらゆる臓器に自己免疫疾患があると言われています。また、多発性硬化症のように中枢神経全般に病変が起こるものや、赤血球が破壊される溶血性貧血、全身の臓器に炎症が発生する全身性ループス(エリテマトーデス)というような病もあります。難病と言われている病気の多くは自己免疫疾患です。

これらの「免疫関連疾患」の発病には、何点かの特徴があります。

| ① きわめて現代的な病である |

たとえば花粉症が初めて記録されたのは19世紀初めのイギリスです。当初はイギリス人だけに見られた症状で、他のヨーロッパ諸国にはありませんでした。20世紀になるとアメリカでも記録されるようになり、20世紀後半に先進国で激増しました。ちなみに花粉症は最初の免疫関連疾患と言われています。

一般にアレルギーや喘息は1960年代に「流行」が始まり、1980年代に発症が加速し、2000年代前半にピークに達して現在もその水準を維持しています。先進国ではこの40年間に、総じて2~3倍に増加しています。

セリアック病という病気があります。穀物のタンパク質・グルテンが引き起こす炎症性腸疾患ですが、この病気の有病率(人口あたりの発症率)は、20世紀半ばから現在までに4倍になりました。

自己免疫疾患に目を移すと、中枢神経全般に病変が起こる多発性硬化症は、20世紀後半から有病率が3倍になっています。

1型糖尿病(若年性糖尿病)という病気があります。我々がよく耳にする糖尿病は生活習慣に起因する「2型糖尿病」ですが、1型糖尿病は遺伝子変異による自己免疫疾患で、幼少期に発病します。この有病率も3倍になりました。

総じて、免疫関連疾患は

| ◆ | 19世紀から兆候が現れ | ||

| ◆ | 20世紀に有病率が増加し | ||

| ◆ | 20世紀後半に激増した |

という経緯をたどっています。

| ② 遺伝子変異による免疫疾患にも「現代病」がある |

さきほどのセリアック病ですが、この病気は遺伝子変異で引き起こされることが分かっています。セリアック病は、小麦や大麦などの穀類に含まれるグルテンを摂取すると炎症性の腸疾患が起こるもので、60年前にはほとんどありませんでした。

そもそも小麦は農耕の起源にもなったように、人類にとって大変に重要な食物です。そこに含まれているグルテンはパン生地や麺に粘性を与えている成分で、グルテンがないと小麦とは言えません。そのグルテンを摂取すると腸疾患が起こるという遺伝子変異が、なぜヒトに温存されてきたのかが不思議です。これは「セリアック病の発症を押さえる要因が以前は存在したが、現代ではそれがなくなった」ことを疑わせます。

1型糖尿病(若年性糖尿病)も遺伝子変異によって起こります。幼少期に発病し、ほおっておくと生殖年齢までは生きられません。治療はインシュリンを投与することですが、そのインシュリンは1920年代に医薬品としての生産が始まったものです。もちろん遺伝子変異が20世紀に起きたのではなく、昔から人類に変異が受け継がれてきた。ではなぜ遺伝子変異による致死的な病気が人類に伝わってきたのか。これも「1型糖尿病の発症を押さえる要因が以前は存在したが、現代ではそれがなくなった」ことを強く疑わせます。ちなみに1型糖尿病の有病率は20世紀後半で3倍になっています。

| ③ 免疫関連疾患は国による差が激しい |

免疫関連疾患は、国によって有病率に極端な差があることが特徴です。たとえばアレルギー疾患の有病率には、最も高い国と最も低い国で20倍もの差があります。オーストラリアの子供は4人に1人がアレルギー疾患を抱えていますが、アルバニアの子供にアレルギー疾患はほとんどありません。1型糖尿病はさらに顕著で、最も高いフィンランドの有病率は、最も低い中国の350倍です。

こうしてみると、いわゆる「先進国や豊かな国」ほど免疫関連疾患が多い傾向のようです。では先進国の何が原因なのかが問題です。

| ④ 人種的・民族的要因ではない |

国によって差があることは、人種的要因、ないしは民族的要因を想像させますが、そうではありません。免疫関連疾患の調査から分かってきたのは、有病率が低い国の人でも

| 移住をすると、移住先で生まれた2世の有病率は地域住民と等しくなるか、地域住民を上回ることもある |

ということです。これはその国・その地域の「環境要因」によることを強く疑わせます。

| ⑤ 富裕層から流行が始まった |

19世紀に花粉症がイギリスではじめて報告された当時ですが、同時のイギリスの上流階級や富裕層に特徴的にみられました。花粉症は「金持ちの病気」とみなされたようです。このように「富裕層から免疫関連疾患の流行が始まる」という現象が、20世紀にはいってからも多々あったことが分かっています。

寄生虫と免疫関連疾患

寄生虫の減少と免疫関連疾患の増加の相関関係を指摘した先駆者(の一人)は、アメリカの胃腸科の専門医であるジョエル・ワインストックでした。

炎症性腸疾患(IBD)という病気があります。潰瘍性大腸炎とクローン病を総称してIBDと呼びます。クローン病は小腸を中心に炎症が起こり、消化器官全体に及ぶこともあります(クローンは発見者の名前)。IBDは20~30代で発症する病気です。ワインストックはIBDを研究し、有病率が地域と時代によって大きく違うことに気づきました。

IBDが初めて報告されたのは19世紀後半のイギリスです。ロンドンとダブリンから多くの症例の報告があり、中でも「上流階級の、栄養のいい、健康で裕福な人」が発症しました。アメリカでのIBDの流行は、北部の白人から始りました。ジョン・F・ケネディ大統領も大腸炎に悩まされていたと言います。そして「北高南低」の傾向を保ちつつ、次第に全米に広がっていきました。

IBDの発症率は一卵性双生児でも大きく違います。従って遺伝的要因ではありません。ワインストックは「子供の時に衛生的な環境で育った人ほど発症率が高い」ことに着目しました。そして、

| アメリカにおけるIBDが広がりは、寄生虫撲滅の歴史的・地理的変遷とよく一致する |

ことを見いだしたのです(1995年)。これが衛生仮説の誕生になりました。

人間の寄生虫は、ほとんどが無害です。しかし中には有害なものがある(回虫など)。そのため寄生虫を駆除する国をあげての衛生改革がアメリカでは20世紀前半から組織的に行われたのです。

本書にない余談ですが、潰瘍性大腸炎は安倍晋三首相(2014年7月現在)の持病です。中学校を終えるころ発病したそうです。第1次安倍内閣の2007年9月、安倍首相は病状悪化のため、突然、辞任を発表しました。

「寄生虫の減少と免疫関連疾患の増加には関係がある」という仮説を検証するにはどうしたらよいのか。いわゆる「先進国」では既に衛生改革が進んでしまっていて検証はできません。そこで「19世紀から20世紀にかけて先進国がたどってきた道を、今たどっている国・地域」を研究すればよい、ということになります。

エチオピアのジンマという町(人口9万人)で喘息の発症率を調べた研究があります。1990年代のジンマでは、入院患者の20人に一人が喘息の患者でした。これは当時のアフリカとしてはかなりの高率です。その10年前にはジンマの喘息患者はほとんど皆無だったのです。喘息の原因には大気汚染、チリ、ダニ、食生活などのさまざまな説があります。研究チームはジンマの都市部と農村部を調査し、喘息患者は都市部に多く農村部に少ないことを見い出しました。

詳しく調べると、大気汚染、チリ、ダニ、食生活などの要因は全て無関係となりました。これらは都市部と農村部で差がなかったのです。調査チームは他に考えられる要因を列挙し、一つ一つ調査のうえ、関係のないものをつぶしていきました。それらの中に唯一、喘息の有病率と反比例の関係にあるものがあったのです。それが寄生虫(鉤虫)の感染率でした。

この例に見られるように「寄生虫がいなくなるとアレルギーが出現する」という研究は他にも多くあります。

アレルギーを引き起こすのは、人体で作り出される「免疫グロブリンE = IgE」という抗体です。全ての哺乳類が IgE を作ることから分かるように、IgE は進化の歴史上、極めて古いものです。この IgE は何のためにあるのか。それは「寄生虫を排除するため」というのが、1990年代に発達した免疫学の結論です。

一方、タンパク質で引き起こされる(= タンパク質がアレルゲンとなる)アレルギーがあります。花粉や小麦などです。なぜ人体に無害なタンパク質に対して IgE が作られるのか。タンパク質は数万種もありますが、アレルゲンとなるタンパク質は数10種類の特定のものです。なぜ特定のタンパク質がアレルゲンになるのか。それは「アレルゲンとなるタンパク質は寄生虫のタンパク質と似ているからだ」ということも分かってきました。

こういった免疫学の知識も「寄生虫がいなくなるとアレルギーが出現する」という因果関係を疑わせます。

衛生状態と免疫関連疾患

旧ソ連の崩壊(1991)は、免疫関連疾患の研究にとって絶好の機会を提供することになりました。というのも、同じ生活習慣の同一民族が、国境線で東と西に分断されていたケースがあったからです。「鉄のカーテン」の消滅で、分断された同一民族の比較研究が可能になりました。一つは東西ドイツの比較であり、もう一つはフィンランド領カレリアとロシア領のカレリアの比較研究です。

ベルリンの壁の崩壊(1989)後、東西ドイツのアレルギーを比較したミュンヘン大学の研究があります。当時の東ドイツはまだ石炭が主力燃料であり、西ドイツより遙かに大気汚染がひどい状況でした。また市民がチリダニやカビに曝露する機会も西ドイツより多かった。要するに「数十年前の西ドイツ = 東ドイツ」だったのです。当時の学説に従って、アレルギー疾患は東ドイツの方が多いと予想されました。

ところが事実は意外なものでした。調べてみると、

| ◆ | 確かに気管支炎は東ドイツが西ドイツの2倍多いが | ||

| ◆ | 喘息の有病率はほぼ同じであり | ||

| ◆ | 花粉症の有病率は東ドイツが西ドイツの3分の1から4分の1 | ||

| ◆ | アレルギー傾向の人は東ドイツの方がずっと少ない |

ということなのです。その要因を各種の調査から分析すると、違いは「幼児期の感染症」でした。たとえば東ドイツの方が住宅環境が遙かに「混雑」しており、また保育所に通った経験が多かった(東:70%。西:8%)。その他、さまざまな要因の結果、感染症の経験が東ドイツの方が多かったのです。

フィンランドの東に「カレリア」と呼ばれる地域があり、フィン人と近縁のカレリア人が住んでいます。カレリアはフィンランド領とロシア領の2つに現在も分断されています。分断されていても同じ民族であり、夏は白夜が続くという北極圏の同じ緯度に住んでいます。

フィンランドの研究者がカレリア人の自己免疫疾患・アレルギーを調べました(フィンランドは自己免疫疾患の有病率が世界で最も高い国の一つです)。その結果、

| ◆ | 1型糖尿病の有病率は、ロシア領カレリア人がフィンランド領カレリア人の6分の1。1型糖尿病の原因である遺伝子変異の率はほぼ同じ。 | ||

| ◆ | 小麦が引き起こすセリアック病は、ロシア領カレリア人がフィンランド領カレリア人の5分の1。小麦の消費量はほぼ同じ。 | ||

| ◆ | 花粉症の有病率は、フィンランド側がロシア側の4.5倍。 | ||

| ◆ | 喘息の有病率は、フィンランド側がロシア側の2倍。 |

という結果になりました。なせこのような差異が出るのか。それを統計的に分析すると、

| ・ | 感染症(トキソプラズマ、ピロリ菌、A型肝炎など) | ||

| ・ | 生活環境の細菌(感染症にはならない細菌) |

の違いで説明できることがわかりました。いずれもロシア領カレリアの方が圧倒的に多かったのです。たとえば、ロシア領カレリアの水道水に含まれる微生物(主として腐生菌 = 生きていない有機物を栄養源とする細菌の総称)は、フィンランド側の9倍ありました。カレリアは、

| 同一民族が、ヨーロッパの中でも最も豊かな先進地域(フィンランド側)と、ヨーロッパの最貧地域(ロシア側)に分かれている、という希有な状況にあった |

ことが、自己免疫疾患とアレルギーの有病率の明確な差を生み出したと考えられるのです。

これらの調査の中で頻繁に見られたのは、アレルギー疾患における次のような現象です。

| 兄弟姉妹を比較すると、後に生まれた子の方が先に生まれた子よりアレルギー疾患が少ない。 | |||

| 保育所に通った子供の方が、通っていない子供よりもアレルギー疾患が少ない。 | |||

| 農家の子供の方が、非農家の子供よりアレルギー疾患が少ない。また、農場で家畜に接する機会が多いほどアレルギー疾患のリスクが低下する。 |

これらの研究が結論づけているのは、人間にとっての微生物環境の重要性です。つまり、生活環境で微生物に接する機会が多く、体内の腸内細菌が多様なほどアレルギー疾患のリスクが低下し、また免疫関連疾患の発症リスクも押さえるという関係性です。

現代は(特に先進国は)「アレルゲンは豊富なままだが、微生物が不足している」という状況なのです。

母体の微生物環境が子供の病を左右する

人間の微生物環境は、胎児の時から始まっていることも分かってきました。つまり、

| ◆ | 母親の妊娠中の行動が子供に農場効果をもたらす。つまり、母親が妊娠中に農場などで動物に多く接すると子供のアレルギー・リスクが低下する。 | ||

| ◆ | 逆に、母親が妊娠中に微生物に出会わないと子供の喘息のリスクが高まる。 |

などの観察結果です。これは、子宮内の免疫環境が胎児の免疫系に刷り込まれるからと考えられます。

母親の体内環境が胎児に影響を与えるのはありうることです。先天性風疹症候群という症状があります。母親が妊娠初期に風疹にかかると、赤ちゃんに心臓の奇形や難聴、白内障などの各種症状が現れるリスクが高まります。風疹ウイルスが胎児にまで届くわけではありません。子宮内部は無菌状態です。先天性風疹症候群は、ウイルスによって母体に引き起こされた変化が胎児に影響するという一つの例です。母体の免疫環境が子宮内の免疫環境に影響し、それが胎児の免疫系に影響するというのも、ありうることです。

もちろん、生まれて後の微生物環境も大変に重要です。赤ちゃんは産道を通るときに母体の「微生物のスープ」に包まれます。これが赤ちゃんにとっての最初の微生物の洗礼となります。

お母さんの乳頭にはビフィズス菌のコロニーが発生することが知られています。赤ちゃんが母乳を吸うとビフィズス菌が体内に入ります。酸素を嫌う「嫌気性細菌」であるビフィズス菌はどこからくるのでしょうか。マウスによる実験では、白血球がビフィズス菌を腸から乳腺に運ぶことが分かってきました。母乳には約200種類のオリゴ糖が含まれますが、これを消化できるのはビフィズス菌だけです。母乳がそれを提供し、赤ちゃんの体内に友好的な共生菌が住みつきます。ちなみにオリゴ糖とは単糖類が結合した糖類の総称で、多糖類(結合数10以上程度)よりは結合数が少ないものを言います。

母乳以外の微生物環境(家庭、保育所、・・・)も、もちろん重要です。早い時期に微生物に曝露すると人間の「免疫抑制機構」が発達します。逆に、幼少期に微生物に出会わないと免疫抑制機構は発達しません。大人になってからでは遅いのです。

(続く)

2014-07-18 19:50

nice!(0)

トラックバック(0)