No.307 - 人体の9割は細菌(1)21世紀病 [科学]

このブログの過去の記事で、人体に共生している微生物(主として細菌)がヒトにとって重要な役割を果たしていることを、本や雑誌の内容をもとに書いてきました。

の5つの記事です。共生している微生物("常在菌" と総称される)が不在になったり、微生物の種類のバランスが崩れるとヒトは変調をきたします。上の記事は微生物と免疫との関連でしたが、この場合の変調とは免疫関連疾患(=アレルギーや自己免疫疾患)の発症です。

この、"人体は微生物との共生で成り立っている" ことを書いた別の本を紹介したいと思います。アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」(矢野真千子・訳。河出書房 2016。河出文庫 2020。原題 "10% Human"。以下「本書」と記述)です。この本は免疫関連疾患だけなく、ヒトと共生微生物の関係を幅広く取り上げています。そこポイントです。

著者のアランナ・コリンは進化生物学の博士号をもつ英国人で、専門はコウモリのエコロケーション(超音波による物体位置認識)です。また、サイエンス・ライターとしても活躍しています。

以下、本書の内容の "さわり" を紹介しますが、本書では「マイクロバイオータ(microbiota)」と「マイクロバイオーム(microbiome)」を区別して使ってあります。

です。一般には「マイクロバイオーム」で微生物叢も表すことがあります。

人体 = ヒトと微生物との共生系

一般に生命体は微生物と共生していることが多く、高等生物である哺乳類でもよくあります。たとえば反芻動物であるウシです。ウシは4つの胃があり、そこに植物のセルロースを分解する細菌を住まわせていて、食べた草が4つの胃を行ったり来たりしているあいだに微生物が消化してくれる ・・・・・・。これは広く知られていると思います。本書では同様の話としてジャイアントパンダの例が書いてありました。そこを引用してみます。

引用にあるように、パンダ(ジャイアントパンダ)は食肉目(=ネコ目)クマ科の動物です。食肉目はネコやライオン、クマ、イヌ、アザラシなどを含む分類で、その名のとおり肉食動物がほとんどです。しかしパンダは食肉目でありながら草食で、しかも竹を食べて生きている。それを可能にするのが共生微生物の働きなのです。

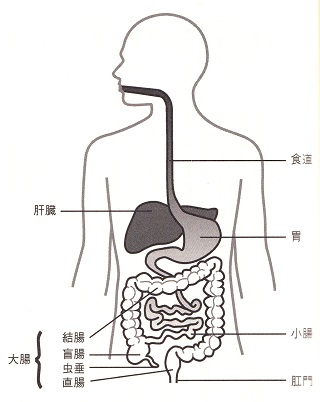

そして我々人間も哺乳類の一部であり、パンダと同様の話が当てはまります。たとえば、我々が食べる野菜にはヒトの消化酵素では消化されにくい炭水化物(=難消化性の炭水化物)が含まれていて、それは「食物繊維」と総称されています。上の引用に出てきたセルロースもその一つです。食物繊維は胃から小腸まででは消化されずに大腸に至り、大腸に共生している微生物はそれを分解してエネルギー物質にしたり、必須ビタミンを合成したりします。

そういった共生微生物は、もちろん大腸だけでなく、皮膚、口腔、鼻腔、消化器系、膣などに生息していて、その数はヒトの細胞の数よりよほど多いのです。

ヒトの細胞の数は、最近の研究では約37兆個と言われています。そのうちの26兆は酸素を運ぶことだけに特化した赤血球です。赤血球にはDNAがなく、DNAをもつ通常の細胞という意味では11兆個程度です(No.225「手を洗いすぎてはいけない」参照)。一方、数だけからすると常在菌のほとんどは腸内細菌で、その数を100兆とすると、上の引用にあるように「ヒトの部分は10%しかない」ことになります。

2000年に始まった「ヒトゲノム・プロジェクト」でヒトの全DNAが解読されました。そこで分かったことは、ヒトの遺伝子(=蛋白質の製造指示)の数は線虫とほぼ同じ21,000個だということです。これは植物のイネの半分程度しかなく、31,000個の遺伝子を有するミジンコにも遙かに及びません。

もちろん、遺伝子の数だけで生物の複雑さを議論できません。生物の複雑さは遺伝子が作る蛋白質の組み合わせで決まります。ヒトもほかの動物も、ゲノムから引き出せる機能の数は遺伝子の数よりずっと多い。

とは言うものの、ここで見落としているのはヒトと共生している微生物の遺伝子です。ヒトの遺伝子にそれが加わると複雑さが格段に増す。この共生微生物の遺伝子を解読するプロジェクトが、2007年に開始された「ヒトマイクロバイオーム・プロジェクト」でした。

ヒトマイクロバイオーム・プロジェクトが明らかにした共生微生物の遺伝子の総数は440万と本書にあります。つまりヒトの遺伝子の約200倍であり、遺伝子の数だけからすると人体におけるヒトの部分は0.5%しかないのです。しかも共生微生物のほとんどは単細胞生物であり、進化のスピードがヒトと比べものにならないぐらい速い。これらの(腸管だけで100兆の)共生微生物(=マイクロバイオータ)と一緒に進化してきたのがヒトです。

この「人体 = ヒトと微生物の共生系」という視点で考えると新たな事実や研究課題が見えてきます。そこを展開するのが本書の目的で、特に、

という観点から数々の解説がされています。以下にその一部を紹介します。まず「21世紀病とマイクロバイオータ」の関係です。

「ふつう」でないことの急増 = 21世紀病

19世紀末から20世紀初頭に増加の兆候が見え、1950年ごろから有病率が激増し、21世紀にはすっかり "定着" してしまった(=あたりまえになってしまった)病気や疾患、症状があります。アレルギー、自己免疫疾患、心の病気(自閉症など)、肥満、腸の疾患などで、著者はこれらを「21世紀病」と呼んでいます。

たとえばアレルギーは、花粉、ホコリ、ペットの毛、牛乳、卵、ナッツ類などにヒトの免疫系が過剰反応して起こりますが、20世紀の後半に急増しました。アレルギーを起こす物質はどこにでもある平凡なものにもかかわらず、ヒトの免疫系が敵と見なして攻撃してしまいます。これはヒトにとっての「ふつう」だとは言えません。アトピー性皮膚炎と花粉症は、現在では人生の一部になってしまった人が多数いますが、これも「ふつう」の状態とは言えないでしょう。喘息もそうです。呼吸は生きていく上で欠かせないものなのに、薬に頼らないと息ができない子どもたちがたくさんいる。

では、自己免疫疾患はどうでしょうか。本書から引用します。

著者は1型糖尿病の増加の例を詳しく書いています。1型糖尿病は遺伝子変異で引き起こされる自己免疫疾患で、膵臓の細胞が破壊されてインスリンが分泌されなくなります。通常10代などの若年期に発症し、ブドウ糖が血液中にどんどんたまり、喉の渇きや多尿をもたらします。患者は日に日に衰弱し、腎不全で数週間後か数か月後に死亡します。唯一の治療はインスリンの注射ですが、インスリンが発見されて患者への投与が始まったのは1920年代であり、20世紀初頭までは死が避けられない病気でした。

この1型糖尿病は19世紀以前でも簡単に診断がついたという特徴があります。自己免疫疾患の有病率の長期の傾向をみるには最適の病気です。

1898年以前は25,000人に1人(50万人中の21人)だった有病率が、1980年代には 250人に1人になったわけです。1型糖尿病は約100年間で100倍に増加したことになります。

1型糖尿病の増加と連動するかのように、ほかの自己免疫疾患も増加しました。神経系が破壊される多発性硬化症は、2000年の時点でその20年前の2倍になりました。セリアック病(小麦に含まれるグルテンの摂取が引き金になって免疫系が小腸細胞を攻撃する自己免疫疾患)は、現在、1950年代と比べて30倍から40倍に増えました。炎症性腸疾患や関節リウマチなども増えています。

さらに、肥満も20世紀後半に急増したものです。本書ではBMIが25以上を「過体重」、30以上を「肥満」と定義しています。現在、欧米人の半数以上は過体重または肥満です。しかし、かつてはそうではありませんでした。

「20世紀初頭には、ヒトの体重に個人差はそれほどなく」とありますが、個人差があまりないと同時に、それ以前の人類史と比較しても差があまりなかったのです。この状況が20世紀半ばから変化します。

自閉症をはじめとする "心の病気" はどうでしょうか。

アレルギー、自己免疫疾患、自閉症、肥満などは、あまりに常態化しているため、曾祖父母とそれ以前の世代にはほとんどなかった新しい病気や症状だということに我々は気づきません。それは医者も同じで、現代の医者は現代の知見をベースにした教育を受けています。昔はなかった病気だと言われても、ピンと来ないでしょう。

何が状況を変えてしまったのか、じっくりと考えてみる必要があります。本書の眼目は、これらの "21世紀病" がヒトのマイクロバイオータの "変調"(=ディスバイオシス)に関係しているのではということです。その研究は21世紀から盛んに行われるようになり、その最新の情報をもとに書かれたのが本書です。まだ研究途中のテーマが多いのですが、その一端を、以下に紹介します。

21世紀病:肥満

20世紀は、人類が誕生してこのかた、最も体型が変化した時代です。著者は「後世からすると20世紀は肥満の時代と定義されるだろう」とまで言っています。

肥満は、糖尿病などのいわゆる生活習慣病の原因になり、ある種の癌のリスク要因にもなることが確実視されています(たとえば大腸癌)。肥満はこの50年程度で急速に進み、多くの人が太りすぎの状況に慣れてしまいました。このため我々は、太るのは欲望(=食欲に負ける)と怠け癖(=運動不足)の結果であり、肥満は人間の性たと思い込んでしまった。

もちろん、過食と運動不足が肥満の原因になるのは間違いありません。特に過食です(No.221「なぜ痩せられないのか」に書いたように、運動による減量の効果は限定的)。しかしそれだけでしょうか。

肥満の他の理由は遺伝的要因です。体重増加に作用している遺伝子は32個ほど発見されています。しかしこれらによる体重増加は、最大限に見積もっても約8kgです。それに、ヒトの遺伝子は60年程度では変わりようがありません。遺伝的に太りやすい人がいるのは事実ですが、多くの人がスリムだった60年前と現在で遺伝子の全体的な状況は同じはずです。

過食と運動不足、遺伝的要因だけで肥満を説明することはできません。ここで我々が見落としていたのが微生物の影響です。ヒトが食物から吸収するエネルギー量は体内の微生物に関係しているようなのです。

スウェーデンのヨーテボリ大学のバークヘッド教授は、肥満の研究をしてきました。彼が2004年から行った無菌マウスを使った実験が本書に出てきます。マイクロバイオーム研究の世界的第1人者、ジェフリー・ゴードン(アメリカ・ミズーリ州ワシントン大学教授)との共同研究です。

腸内に棲む微生物が、宿主に消化できない食べ物を食べていることは科学者が皆知っていました。つまり微生物は宿主から恩恵を受けています。しかし微生物による消化作用が宿主のエネルギー摂取にどれほど貢献しているのか、つまり微生物が宿主に与える恩恵については、誰も知らなかった。マウスによる実験によると、明らかにマウスも恩恵を受けているのです。

さらに、ゴードンの研究室で研究員だったピーター・ターンバウの実験があります。彼は遺伝的に肥満のマウスの腸内細菌と通常のマウスの腸内細菌を、それぞれ別の無菌マウスに移植し、同じ餌で飼育する実験をしました。案の定、肥満マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太り、通常マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太らなかった。

アトウォーター係数というエネルギー換算係数があります。タンパク質:4kcal/g、脂質:9kal/g、炭水化物:4kcal/g という係数ですが、これはもちろん標準値であって、同じ栄養素でもその物理的組成や食品としての加工の程度、調理方法によって吸収されるエネルギーは違ってきます。

それに加えて、ヒトのマイクロバイオータもエネルギー吸収に関与している。これはヒトそれぞれでエネルギー吸収量が違うということを意味します。

さらに本書では、肥満の人はより多くのエネルギーを脂肪細胞に蓄えることが示されています。これに影響しているのも微生物です。たとえば、マーモット(小型のサル)での実験では、アデノウイルス36(AD36)に感染するとマーモットは太りました。このウイルスに感染すると脂肪組織はエネルギーが余っていなくても脂肪の貯蔵に励むようになります。ヒトでの実験は倫理上の問題もあってできませんが、AD36の感染履歴があるかを抗体検査で調べた結果があります。それによると肥満者の30%が過去にAD36に感染していました。太っていない人では10%です。

そのヒトでの研究ですが、腸内細菌の中には表面にリポ多糖(=LPS。No.122「自己と非自己の科学:自然免疫」の "グラム陰性菌" の説明参照)を付けているものがいます。そして腸内にアッカーマンシア・ムシニフィラという細菌が少なくなるとリポ多糖が腸壁を通過して血液中に入り込み、その結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることが分かりました。

リポ多糖は脂肪細胞に炎症を起こし、また新しい脂肪細胞の形成を妨げます。その結果、既存の脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることになるのです。

従来、肥満は過食と運動不足が原因であり、要するに生活習慣病であるとされてきました。しかしそれに加えて微生物が関係していることが次第に分かってきました。

微生物とは無関係だとされていた症状・病気が、実は違ったことが分かった先例があります。1982年、2人のオーストラリア人科学者、ロビン・ウォレンとバリー・マーシャルが、胃潰瘍を引き起こしているのはヘリコバクター・ピロリ菌だと解明しました。この功績により、2人は2005年のノーベル医学生理学賞を受賞しました。胃潰瘍は感染症の一種だったのです。

胃潰瘍と同じように、肥満も微生物が原因の感染症という一面があるようです。

21世紀病:自閉症

自閉症(=自閉症スペクトラム障害)は、1943年にアメリカの精神科医が初めて命名した症状です。この症状に共通するのは人づき合いが困難だということです。生後の早い時期から外界に無関心で、他者の真意、冗談、皮肉、比喩などが理解できません。他者との共感を抱けず、社会生活のルールを身につけることができません。決まりきった行動を好み、単一の考えや対象物の執着します。

自閉症は遺伝的なものだというのが一般的な見方で、それは1990年代もそうでした。しかし、それに疑問を持った人がいました。アメリカのコネティカット州のエレン・ボルトです。1992年に生まれた彼女の第4子であるアンドリューは、生後15ヶ月ごろに耳の感染症のために抗生物質の投与をうけ、再発を繰り返したため、抗生物質の種類を変えて何回もの治療が続きました。そして治療の途中からアンドルーの振る舞いが変わりはじめ、2歳のころには自閉症と診断されました。エレン・ボルトは疑いを持ちます。アンドリューの自閉症は抗生物質の投与が引き起こしたのではないかと ・・・・・・。

エレン・ボルトは文献を読みあさり、ある仮説をたてます。それは腸内における破傷風菌の増殖が原因ではないかという仮説です。破傷風菌は普通、血液に入って筋肉に感染しますが、アンドルーの場合は腸に入った。通常、腸内での増殖は起こらないのですが、抗生物質治療が腸内細菌を殺していたために破傷風菌が増殖し、その毒素が脳に影響を与えたのではとエレンは考えたのです。破傷風菌が筋肉に感染するとその毒素が筋収縮を起こしますが、腸に感染した場合は毒素が脳に影響しうることを示す論文もありました。そして実際に検査してみると、アンドリューの破傷風菌の抗体値は異常に高かったのです。

エレンが相談した37番目の医師は、シカゴの小児胃腸科専門医のリチャード・サンドラーでした。彼はエレンの話を注意深く聞いてくれ、破傷風菌を殺すために抗生物質を投与するというエレンのアイデアを実行してみることにしました。2日後、4歳半になっていたアンドリューの行動は落ち着き始めました。2週間後にはトイレ訓練が可能になり、言葉をたくさん覚えるようになり、着替えを嫌がらなくなりました。脳の発達期に受けたダメージのため、自閉症が完治したわけではありません。しかしアンドリューの変化は誰の目にも明らかでした。

アンドリューの事例に興味を示してくれたのが、高名な微生物学者、シドニー・ファインゴールド(米・カリフォルニア大学)です。ファインゴールドは嫌気性微生物研究の第一人者であり、破傷風菌を含むクロストリジウム属の細菌も嫌気性微生物の仲間です。エレン・ボルトの話に興味を惹かれたファインゴールドは実験を開始しました。

カナダのオンタリオ州ロンドンにあるウェスタン・オンタリオ大学にデリック・マクフェイブという研究者がいました。彼は過去に自閉症に似た症状を示す男性に抗生物質を投与したところ症状が改善したことから、脳と腸の関係を信じるようになっていました。彼は自分の脳卒中の研究でプロピオン酸という分子を調べていて、これが自閉症と関係しているのではとの疑いをもちました。

自閉症児の脳内にはプロピオン酸が脳内に過剰にあるのではないかという仮説を実証するため、マクフェイブはまずマウスでプロピオン酸の脳に対する影響を確かめる実験を開始しました。

免疫細胞が大量にあるということは、脳内で炎症が起こっていたということです。腸内細菌の "ありよう" が結果として脳にダメージを与えて自閉症を発症するというのは仮説であり、マクファイブの研究チームはまだ慎重な姿勢を崩していません。現在も研究が続いているところです。なおエレン・ボルトの娘のエリン・ボルトは、この分野の研究者の道を歩んでいます。

20世紀には微生物が引き起こす病気が次々と明らかになりましたが、脳の不具合だけは微生物と無関係なものとされてきました。脳以外の器官がおかしくなった時、我々は外部要因を考えます。しかし脳(心)の病気だけは、本人や親、遺伝、ストレス、生活習慣のせいにされる。

ところが、感染症も脳に影響することが分かってきました。たとえば、トキソプラズマに感染すると性格が変わります。反応が鈍くなり、集中力が失われる。男性は陰気になり、ルールや道徳を無視するようになります。女性は逆に明るくおおらかになる。

腎臓や心臓の不具合をカンウセリングで直そうとする人がいないと同じように、心の病気をカンセリングだけで直そうとするのは時代遅れなのです。

21世紀病:免疫関連疾患

免疫関連疾患とは、どこにでもあるありふれた物質に免疫が過剰に反応したり(=アレルギー)、免疫が自己の細胞を攻撃したり(=自己免疫疾患)することを言います。これについては No.119-120「"不在" という伝染病」に詳述しましたが、もちろん本書でも書かれています。

20世紀までの免疫に対する理解は「自己と非自己を区別し、非自己を排除することで自己の一貫性を保つ」というものでした(No.69-70「自己と非自己の科学」参照)。しかし腸内細菌は免疫の働きの最前線に生息しているにもかかわらずヒトと共生し、互いに利益を与えあっています。ヒトからみると完全に "非自己" であるはずの腸内細菌が共生できる秘密は何なのでしょうか。この理由が、大阪大学の坂口教授が1995年に発見した "制御性T細胞" です。

上の引用の最後のセンテンス、「ヒトとマイクロバイオータの長い共進化の歴史は、どちらにとっても最善の利益となるよう免疫系のバランスを微調整してきた」というところがキモです。マイクロバイオータにとって免疫の働きが強すぎるとヒトの体に生息できなくなり、それはまずい。だからといって免疫の働きが弱いと病原菌がはびこってヒトの体が不調をきたし、マイクロバイオータの生息環境そのものが脅かされる。この微妙なバランスの上で、ヒトとマイクロバイオータが共進化してきたわけです。

バクテロイデス・フラジリスが出すPSA(多糖類A。PolySaccharide A)が制御性T細胞を誘導する(= 未分化のT細胞を制御性T細胞に分化させる。つまり制御性T細胞を増やす)しくみについては、No.70「自己と非自己の科学(2)」で日経サイエンスの記事から引用しました。人体において細胞間の情報伝達の役割を果たすタンパク質を総称して "サイトカイン" と言いますが、PSAは共生微生物とヒトの間の情報伝達に使われる「サイトカイン相当物質」(著者の表現では "パスワード")と言えそうです。

要するに、ヒトは微生物と共生することを前提として成り立っています。従って、微生物の数や種類に変調をきたして「共生」の前提が崩れると免疫の暴走も起きる。それが自己免疫疾患につながるわけです。

なお、「21世紀病」のところで自己免疫疾患の例として1型糖尿病が激増したことを引用しましたが、No.229「糖尿病の発症をウイルスが抑止する」で、ある種のウイルスに感染していることで1型糖尿病の発症が抑えられる(制御性T細胞ができ、それが膵臓に留まって、自己の免疫の攻撃から膵臓が守られる)ことを書きました。

以上、著者が「21世紀病」と呼んでいるもののうち、肥満、自閉症、免疫関連疾患とマイクロバイオータの関係を紹介しました。では、ヒトがマイクロバイオータを正常に保つために必要なことは何でしょうか。本書では「抗生物質」「自然出産と母乳」「食物繊維」の観点から述べられています。

No. 70 - 自己と非自己の科学(2)

No.119 -「不在」という伝染病(1)

No.120 -「不在」という伝染病(2)

No.225 - 手を洗いすぎてはいけない

No.229 - 糖尿病の発症をウイルスが抑止する

No.119 -「不在」という伝染病(1)

No.120 -「不在」という伝染病(2)

No.225 - 手を洗いすぎてはいけない

No.229 - 糖尿病の発症をウイルスが抑止する

の5つの記事です。共生している微生物("常在菌" と総称される)が不在になったり、微生物の種類のバランスが崩れるとヒトは変調をきたします。上の記事は微生物と免疫との関連でしたが、この場合の変調とは免疫関連疾患(=アレルギーや自己免疫疾患)の発症です。

|

著者のアランナ・コリンは進化生物学の博士号をもつ英国人で、専門はコウモリのエコロケーション(超音波による物体位置認識)です。また、サイエンス・ライターとしても活躍しています。

以下、本書の内容の "さわり" を紹介しますが、本書では「マイクロバイオータ(microbiota)」と「マイクロバイオーム(microbiome)」を区別して使ってあります。

| 微生物叢。人体と共生する微生物の総体。 | |

| 微生物叢がもつ遺伝子の総体。 |

です。一般には「マイクロバイオーム」で微生物叢も表すことがあります。

人体 = ヒトと微生物との共生系

一般に生命体は微生物と共生していることが多く、高等生物である哺乳類でもよくあります。たとえば反芻動物であるウシです。ウシは4つの胃があり、そこに植物のセルロースを分解する細菌を住まわせていて、食べた草が4つの胃を行ったり来たりしているあいだに微生物が消化してくれる ・・・・・・。これは広く知られていると思います。本書では同様の話としてジャイアントパンダの例が書いてありました。そこを引用してみます。

以降の引用では漢数字を算用数字に直し、また、段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません。

|

引用にあるように、パンダ(ジャイアントパンダ)は食肉目(=ネコ目)クマ科の動物です。食肉目はネコやライオン、クマ、イヌ、アザラシなどを含む分類で、その名のとおり肉食動物がほとんどです。しかしパンダは食肉目でありながら草食で、しかも竹を食べて生きている。それを可能にするのが共生微生物の働きなのです。

そして我々人間も哺乳類の一部であり、パンダと同様の話が当てはまります。たとえば、我々が食べる野菜にはヒトの消化酵素では消化されにくい炭水化物(=難消化性の炭水化物)が含まれていて、それは「食物繊維」と総称されています。上の引用に出てきたセルロースもその一つです。食物繊維は胃から小腸まででは消化されずに大腸に至り、大腸に共生している微生物はそれを分解してエネルギー物質にしたり、必須ビタミンを合成したりします。

そういった共生微生物は、もちろん大腸だけでなく、皮膚、口腔、鼻腔、消化器系、膣などに生息していて、その数はヒトの細胞の数よりよほど多いのです。

|

ヒトの細胞の数は、最近の研究では約37兆個と言われています。そのうちの26兆は酸素を運ぶことだけに特化した赤血球です。赤血球にはDNAがなく、DNAをもつ通常の細胞という意味では11兆個程度です(No.225「手を洗いすぎてはいけない」参照)。一方、数だけからすると常在菌のほとんどは腸内細菌で、その数を100兆とすると、上の引用にあるように「ヒトの部分は10%しかない」ことになります。

|

ヒトの消化管(本書) |

胃は強酸性で、ふつう微生物は棲めないが、ヘコバクター・ピロリ菌だけが生息している。 小腸は全長7メートルほどあり、食物が消化酵素で分解されて血液中に吸収される。ここには微生物も多く生息していて、小腸の出発点では1ミリリットルあたり約1万個、終点では1ミリリットルあたり1000万個の微生物がいる。 盲腸はテニスボール大の器官で、微生物の種類と数が一挙に増える。ここには4000種類、数兆個の微生物がひしめく。また虫垂は、食物の流れからはずれた位置にあり、微生物の「隠れ家」になっている。 大腸の殆どを占める結腸には1ミリリットルあたり1兆個の微生物が生息していて、消化されなかった食物を分解する。この副産物がヒトに有益かつ必須の影響を与える。なお図にはないが、口腔にも多様な微生物が生息している。 |

2000年に始まった「ヒトゲノム・プロジェクト」でヒトの全DNAが解読されました。そこで分かったことは、ヒトの遺伝子(=蛋白質の製造指示)の数は線虫とほぼ同じ21,000個だということです。これは植物のイネの半分程度しかなく、31,000個の遺伝子を有するミジンコにも遙かに及びません。

もちろん、遺伝子の数だけで生物の複雑さを議論できません。生物の複雑さは遺伝子が作る蛋白質の組み合わせで決まります。ヒトもほかの動物も、ゲノムから引き出せる機能の数は遺伝子の数よりずっと多い。

とは言うものの、ここで見落としているのはヒトと共生している微生物の遺伝子です。ヒトの遺伝子にそれが加わると複雑さが格段に増す。この共生微生物の遺伝子を解読するプロジェクトが、2007年に開始された「ヒトマイクロバイオーム・プロジェクト」でした。

|

ヒトマイクロバイオーム・プロジェクトが明らかにした共生微生物の遺伝子の総数は440万と本書にあります。つまりヒトの遺伝子の約200倍であり、遺伝子の数だけからすると人体におけるヒトの部分は0.5%しかないのです。しかも共生微生物のほとんどは単細胞生物であり、進化のスピードがヒトと比べものにならないぐらい速い。これらの(腸管だけで100兆の)共生微生物(=マイクロバイオータ)と一緒に進化してきたのがヒトです。

この「人体 = ヒトと微生物の共生系」という視点で考えると新たな事実や研究課題が見えてきます。そこを展開するのが本書の目的で、特に、

| "21世紀病" とマイクロバイオータの関係 | |

| マイクロバイオータを正常に維持するために |

という観点から数々の解説がされています。以下にその一部を紹介します。まず「21世紀病とマイクロバイオータ」の関係です。

「ふつう」でないことの急増 = 21世紀病

19世紀末から20世紀初頭に増加の兆候が見え、1950年ごろから有病率が激増し、21世紀にはすっかり "定着" してしまった(=あたりまえになってしまった)病気や疾患、症状があります。アレルギー、自己免疫疾患、心の病気(自閉症など)、肥満、腸の疾患などで、著者はこれらを「21世紀病」と呼んでいます。

たとえばアレルギーは、花粉、ホコリ、ペットの毛、牛乳、卵、ナッツ類などにヒトの免疫系が過剰反応して起こりますが、20世紀の後半に急増しました。アレルギーを起こす物質はどこにでもある平凡なものにもかかわらず、ヒトの免疫系が敵と見なして攻撃してしまいます。これはヒトにとっての「ふつう」だとは言えません。アトピー性皮膚炎と花粉症は、現在では人生の一部になってしまった人が多数いますが、これも「ふつう」の状態とは言えないでしょう。喘息もそうです。呼吸は生きていく上で欠かせないものなのに、薬に頼らないと息ができない子どもたちがたくさんいる。

では、自己免疫疾患はどうでしょうか。本書から引用します。

|

著者は1型糖尿病の増加の例を詳しく書いています。1型糖尿病は遺伝子変異で引き起こされる自己免疫疾患で、膵臓の細胞が破壊されてインスリンが分泌されなくなります。通常10代などの若年期に発症し、ブドウ糖が血液中にどんどんたまり、喉の渇きや多尿をもたらします。患者は日に日に衰弱し、腎不全で数週間後か数か月後に死亡します。唯一の治療はインスリンの注射ですが、インスリンが発見されて患者への投与が始まったのは1920年代であり、20世紀初頭までは死が避けられない病気でした。

この1型糖尿病は19世紀以前でも簡単に診断がついたという特徴があります。自己免疫疾患の有病率の長期の傾向をみるには最適の病気です。

|

1898年以前は25,000人に1人(50万人中の21人)だった有病率が、1980年代には 250人に1人になったわけです。1型糖尿病は約100年間で100倍に増加したことになります。

1型糖尿病の増加と連動するかのように、ほかの自己免疫疾患も増加しました。神経系が破壊される多発性硬化症は、2000年の時点でその20年前の2倍になりました。セリアック病(小麦に含まれるグルテンの摂取が引き金になって免疫系が小腸細胞を攻撃する自己免疫疾患)は、現在、1950年代と比べて30倍から40倍に増えました。炎症性腸疾患や関節リウマチなども増えています。

さらに、肥満も20世紀後半に急増したものです。本書ではBMIが25以上を「過体重」、30以上を「肥満」と定義しています。現在、欧米人の半数以上は過体重または肥満です。しかし、かつてはそうではありませんでした。

|

「20世紀初頭には、ヒトの体重に個人差はそれほどなく」とありますが、個人差があまりないと同時に、それ以前の人類史と比較しても差があまりなかったのです。この状況が20世紀半ばから変化します。

|

自閉症をはじめとする "心の病気" はどうでしょうか。

|

アレルギー、自己免疫疾患、自閉症、肥満などは、あまりに常態化しているため、曾祖父母とそれ以前の世代にはほとんどなかった新しい病気や症状だということに我々は気づきません。それは医者も同じで、現代の医者は現代の知見をベースにした教育を受けています。昔はなかった病気だと言われても、ピンと来ないでしょう。

何が状況を変えてしまったのか、じっくりと考えてみる必要があります。本書の眼目は、これらの "21世紀病" がヒトのマイクロバイオータの "変調"(=ディスバイオシス)に関係しているのではということです。その研究は21世紀から盛んに行われるようになり、その最新の情報をもとに書かれたのが本書です。まだ研究途中のテーマが多いのですが、その一端を、以下に紹介します。

21世紀病:肥満

20世紀は、人類が誕生してこのかた、最も体型が変化した時代です。著者は「後世からすると20世紀は肥満の時代と定義されるだろう」とまで言っています。

|

肥満は、糖尿病などのいわゆる生活習慣病の原因になり、ある種の癌のリスク要因にもなることが確実視されています(たとえば大腸癌)。肥満はこの50年程度で急速に進み、多くの人が太りすぎの状況に慣れてしまいました。このため我々は、太るのは欲望(=食欲に負ける)と怠け癖(=運動不足)の結果であり、肥満は人間の性たと思い込んでしまった。

もちろん、過食と運動不足が肥満の原因になるのは間違いありません。特に過食です(No.221「なぜ痩せられないのか」に書いたように、運動による減量の効果は限定的)。しかしそれだけでしょうか。

ちなみに本書には書いてありませんが、ストレスも肥満の(2次的な)原因になるとよく言われます。ストレスが満腹中枢を刺激するホルモンの分泌を低下させ、そのために過食になり、肥満になるという理屈です。

肥満の他の理由は遺伝的要因です。体重増加に作用している遺伝子は32個ほど発見されています。しかしこれらによる体重増加は、最大限に見積もっても約8kgです。それに、ヒトの遺伝子は60年程度では変わりようがありません。遺伝的に太りやすい人がいるのは事実ですが、多くの人がスリムだった60年前と現在で遺伝子の全体的な状況は同じはずです。

過食と運動不足、遺伝的要因だけで肥満を説明することはできません。ここで我々が見落としていたのが微生物の影響です。ヒトが食物から吸収するエネルギー量は体内の微生物に関係しているようなのです。

スウェーデンのヨーテボリ大学のバークヘッド教授は、肥満の研究をしてきました。彼が2004年から行った無菌マウスを使った実験が本書に出てきます。マイクロバイオーム研究の世界的第1人者、ジェフリー・ゴードン(アメリカ・ミズーリ州ワシントン大学教授)との共同研究です。

|

腸内に棲む微生物が、宿主に消化できない食べ物を食べていることは科学者が皆知っていました。つまり微生物は宿主から恩恵を受けています。しかし微生物による消化作用が宿主のエネルギー摂取にどれほど貢献しているのか、つまり微生物が宿主に与える恩恵については、誰も知らなかった。マウスによる実験によると、明らかにマウスも恩恵を受けているのです。

さらに、ゴードンの研究室で研究員だったピーター・ターンバウの実験があります。彼は遺伝的に肥満のマウスの腸内細菌と通常のマウスの腸内細菌を、それぞれ別の無菌マウスに移植し、同じ餌で飼育する実験をしました。案の定、肥満マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太り、通常マウスのマイクロバイオータを移植されたマウスは太らなかった。

|

アトウォーター係数というエネルギー換算係数があります。タンパク質:4kcal/g、脂質:9kal/g、炭水化物:4kcal/g という係数ですが、これはもちろん標準値であって、同じ栄養素でもその物理的組成や食品としての加工の程度、調理方法によって吸収されるエネルギーは違ってきます。

それに加えて、ヒトのマイクロバイオータもエネルギー吸収に関与している。これはヒトそれぞれでエネルギー吸収量が違うということを意味します。

|

さらに本書では、肥満の人はより多くのエネルギーを脂肪細胞に蓄えることが示されています。これに影響しているのも微生物です。たとえば、マーモット(小型のサル)での実験では、アデノウイルス36(AD36)に感染するとマーモットは太りました。このウイルスに感染すると脂肪組織はエネルギーが余っていなくても脂肪の貯蔵に励むようになります。ヒトでの実験は倫理上の問題もあってできませんが、AD36の感染履歴があるかを抗体検査で調べた結果があります。それによると肥満者の30%が過去にAD36に感染していました。太っていない人では10%です。

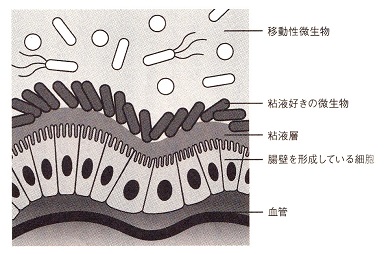

そのヒトでの研究ですが、腸内細菌の中には表面にリポ多糖(=LPS。No.122「自己と非自己の科学:自然免疫」の "グラム陰性菌" の説明参照)を付けているものがいます。そして腸内にアッカーマンシア・ムシニフィラという細菌が少なくなるとリポ多糖が腸壁を通過して血液中に入り込み、その結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることが分かりました。

|

リポ多糖は脂肪細胞に炎症を起こし、また新しい脂肪細胞の形成を妨げます。その結果、既存の脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることになるのです。

|

腸壁の断面図(本書) |

この図で上の方の「移動性微生物」が生息しているのが腸の内腔で、その下に描かれている「粘液好きの微生物」の一つがアッカーマンシア・ムシニフィラである。アッカーマンシアはヒトの遺伝子に化学信号を送って粘液の分泌を促し、それによって自分たちの棲み処を得て、リポ多糖が血液中に入り込むのを阻止している。この結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれることがなくなる。 |

従来、肥満は過食と運動不足が原因であり、要するに生活習慣病であるとされてきました。しかしそれに加えて微生物が関係していることが次第に分かってきました。

微生物とは無関係だとされていた症状・病気が、実は違ったことが分かった先例があります。1982年、2人のオーストラリア人科学者、ロビン・ウォレンとバリー・マーシャルが、胃潰瘍を引き起こしているのはヘリコバクター・ピロリ菌だと解明しました。この功績により、2人は2005年のノーベル医学生理学賞を受賞しました。胃潰瘍は感染症の一種だったのです。

胃潰瘍と同じように、肥満も微生物が原因の感染症という一面があるようです。

21世紀病:自閉症

自閉症(=自閉症スペクトラム障害)は、1943年にアメリカの精神科医が初めて命名した症状です。この症状に共通するのは人づき合いが困難だということです。生後の早い時期から外界に無関心で、他者の真意、冗談、皮肉、比喩などが理解できません。他者との共感を抱けず、社会生活のルールを身につけることができません。決まりきった行動を好み、単一の考えや対象物の執着します。

自閉症は遺伝的なものだというのが一般的な見方で、それは1990年代もそうでした。しかし、それに疑問を持った人がいました。アメリカのコネティカット州のエレン・ボルトです。1992年に生まれた彼女の第4子であるアンドリューは、生後15ヶ月ごろに耳の感染症のために抗生物質の投与をうけ、再発を繰り返したため、抗生物質の種類を変えて何回もの治療が続きました。そして治療の途中からアンドルーの振る舞いが変わりはじめ、2歳のころには自閉症と診断されました。エレン・ボルトは疑いを持ちます。アンドリューの自閉症は抗生物質の投与が引き起こしたのではないかと ・・・・・・。

エレン・ボルトは文献を読みあさり、ある仮説をたてます。それは腸内における破傷風菌の増殖が原因ではないかという仮説です。破傷風菌は普通、血液に入って筋肉に感染しますが、アンドルーの場合は腸に入った。通常、腸内での増殖は起こらないのですが、抗生物質治療が腸内細菌を殺していたために破傷風菌が増殖し、その毒素が脳に影響を与えたのではとエレンは考えたのです。破傷風菌が筋肉に感染するとその毒素が筋収縮を起こしますが、腸に感染した場合は毒素が脳に影響しうることを示す論文もありました。そして実際に検査してみると、アンドリューの破傷風菌の抗体値は異常に高かったのです。

エレンが相談した37番目の医師は、シカゴの小児胃腸科専門医のリチャード・サンドラーでした。彼はエレンの話を注意深く聞いてくれ、破傷風菌を殺すために抗生物質を投与するというエレンのアイデアを実行してみることにしました。2日後、4歳半になっていたアンドリューの行動は落ち着き始めました。2週間後にはトイレ訓練が可能になり、言葉をたくさん覚えるようになり、着替えを嫌がらなくなりました。脳の発達期に受けたダメージのため、自閉症が完治したわけではありません。しかしアンドリューの変化は誰の目にも明らかでした。

アンドリューの事例に興味を示してくれたのが、高名な微生物学者、シドニー・ファインゴールド(米・カリフォルニア大学)です。ファインゴールドは嫌気性微生物研究の第一人者であり、破傷風菌を含むクロストリジウム属の細菌も嫌気性微生物の仲間です。エレン・ボルトの話に興味を惹かれたファインゴールドは実験を開始しました。

|

|

カナダのオンタリオ州ロンドンにあるウェスタン・オンタリオ大学にデリック・マクフェイブという研究者がいました。彼は過去に自閉症に似た症状を示す男性に抗生物質を投与したところ症状が改善したことから、脳と腸の関係を信じるようになっていました。彼は自分の脳卒中の研究でプロピオン酸という分子を調べていて、これが自閉症と関係しているのではとの疑いをもちました。

|

自閉症児の脳内にはプロピオン酸が脳内に過剰にあるのではないかという仮説を実証するため、マクフェイブはまずマウスでプロピオン酸の脳に対する影響を確かめる実験を開始しました。

|

|

免疫細胞が大量にあるということは、脳内で炎症が起こっていたということです。腸内細菌の "ありよう" が結果として脳にダメージを与えて自閉症を発症するというのは仮説であり、マクファイブの研究チームはまだ慎重な姿勢を崩していません。現在も研究が続いているところです。なおエレン・ボルトの娘のエリン・ボルトは、この分野の研究者の道を歩んでいます。

20世紀には微生物が引き起こす病気が次々と明らかになりましたが、脳の不具合だけは微生物と無関係なものとされてきました。脳以外の器官がおかしくなった時、我々は外部要因を考えます。しかし脳(心)の病気だけは、本人や親、遺伝、ストレス、生活習慣のせいにされる。

ところが、感染症も脳に影響することが分かってきました。たとえば、トキソプラズマに感染すると性格が変わります。反応が鈍くなり、集中力が失われる。男性は陰気になり、ルールや道徳を無視するようになります。女性は逆に明るくおおらかになる。

腎臓や心臓の不具合をカンウセリングで直そうとする人がいないと同じように、心の病気をカンセリングだけで直そうとするのは時代遅れなのです。

21世紀病:免疫関連疾患

免疫関連疾患とは、どこにでもあるありふれた物質に免疫が過剰に反応したり(=アレルギー)、免疫が自己の細胞を攻撃したり(=自己免疫疾患)することを言います。これについては No.119-120「"不在" という伝染病」に詳述しましたが、もちろん本書でも書かれています。

20世紀までの免疫に対する理解は「自己と非自己を区別し、非自己を排除することで自己の一貫性を保つ」というものでした(No.69-70「自己と非自己の科学」参照)。しかし腸内細菌は免疫の働きの最前線に生息しているにもかかわらずヒトと共生し、互いに利益を与えあっています。ヒトからみると完全に "非自己" であるはずの腸内細菌が共生できる秘密は何なのでしょうか。この理由が、大阪大学の坂口教授が1995年に発見した "制御性T細胞" です。

|

上の引用の最後のセンテンス、「ヒトとマイクロバイオータの長い共進化の歴史は、どちらにとっても最善の利益となるよう免疫系のバランスを微調整してきた」というところがキモです。マイクロバイオータにとって免疫の働きが強すぎるとヒトの体に生息できなくなり、それはまずい。だからといって免疫の働きが弱いと病原菌がはびこってヒトの体が不調をきたし、マイクロバイオータの生息環境そのものが脅かされる。この微妙なバランスの上で、ヒトとマイクロバイオータが共進化してきたわけです。

|

バクテロイデス・フラジリスが出すPSA(多糖類A。PolySaccharide A)が制御性T細胞を誘導する(= 未分化のT細胞を制御性T細胞に分化させる。つまり制御性T細胞を増やす)しくみについては、No.70「自己と非自己の科学(2)」で日経サイエンスの記事から引用しました。人体において細胞間の情報伝達の役割を果たすタンパク質を総称して "サイトカイン" と言いますが、PSAは共生微生物とヒトの間の情報伝達に使われる「サイトカイン相当物質」(著者の表現では "パスワード")と言えそうです。

要するに、ヒトは微生物と共生することを前提として成り立っています。従って、微生物の数や種類に変調をきたして「共生」の前提が崩れると免疫の暴走も起きる。それが自己免疫疾患につながるわけです。

なお、「21世紀病」のところで自己免疫疾患の例として1型糖尿病が激増したことを引用しましたが、No.229「糖尿病の発症をウイルスが抑止する」で、ある種のウイルスに感染していることで1型糖尿病の発症が抑えられる(制御性T細胞ができ、それが膵臓に留まって、自己の免疫の攻撃から膵臓が守られる)ことを書きました。

以上、著者が「21世紀病」と呼んでいるもののうち、肥満、自閉症、免疫関連疾患とマイクロバイオータの関係を紹介しました。では、ヒトがマイクロバイオータを正常に保つために必要なことは何でしょうか。本書では「抗生物質」「自然出産と母乳」「食物繊維」の観点から述べられています。

(次回に続く)

2021-03-20 16:26

nice!(0)