No.42 - ふしぎなキリスト教(2) [本]

前回より続く

西洋を作ったキリスト教:資本主義の発達

前回に引き続き『ふしぎなキリスト教』(橋爪大三郎・大澤真幸 著。講談社現代新書 2011)の感想です。

| |||

|

橋爪大三郎・大澤真幸 「ふしぎなキリスト教」 (講談社現代新書 2011) | |||

まずその解説をみてみましょう。ポイントはカルヴァン派の救済予定説(予定説)です。つまりカルヴァン派の考え方によると、

| ① | ある人が最後の審判で救済されるかされないかは、あらかじめ神が決めていて、人間の行動がその決定に影響を与えることはできず、 |

| ② | かつ、その神の決定を人間があらかじめ(最後の審判以前に)知ることはできない |

ということなのです。本書で橋爪さんが言っているように、これは一神教の論理のもっとも純粋なヴァージョンであり、一神教を突き詰めて考えるとこうなるわけです。以下、この救済予定説と資本主義の関係を橋爪さんが解説した部分の引用です。

[橋爪] |

この橋爪さんによるヴェーバーの主張の解説は分かります。救済予定説が徹底した時の人間の行動とは、救済予定説から論理的帰結として導かれる人間の行動からはずれた行動になる。なぜならそういう特別な行動をすること自体が神の恩寵だと見なせるから、という論理です。人は勤勉にならざるを得ない。

ここまでは納得なのですが、資本主義の発達の背景の説明としては、問題点が3つあります。

まず第1に、資本主義を成立させるには、その基盤として利子の容認、厳密に言うとキリスト教徒間での利子の容認が必須なことです。本書によると利子の容認はプロテスタントの出現以前から始まっています。本書の立場は、キリスト教における利子の禁止は「困っている同胞を苦しめてはいけない」ということであり、その枠外(たとえば投資のリターンとしての利子)であれば、本来容認してもいい、というものです。プロテスタンティズムが利子を容認したとか、利子の容認を加速させた、ということでもないようなのです。ここは注意すべき点です。

第2は、市場原理にもとづく自由競争がないと資本主義にはならないことです。これは、本書でも少し触れられているように、アダム・スミスの「神の手」論が自由競争を容認するわけですね。これとプロテスタンティズムの関係が、本書の説明としては不明確です。

第3の問題、これが最大の問題なのですが、橋爪さんの解説(する、ヴェーバーの理論)は、カルヴァン派を信仰し予定説を信じた人たちが、

| ・ | 勤勉になる理由は説明されているが |

| ・ | 物財の多さに幸せを感じるようになる理由は説明されていない |

「勤勉だが、清貧」というのでは資本主義になりません。もちろん局所的には「勤勉で清貧」が成立します。子供に財産を残すために勤勉に働き、自分は清貧に生きる、というのは全く問題がない。「勤勉で清貧」はミクロ的には十分可能です。しかしマクロ経済の観点では、経済のバランスがくずれます。全員が「勤勉で清貧」では、資本主義が発達しないのです。資本主義が発達するためには、

・物財の多さに幸せを感じる精神

が必要です。つまり「清貧を否定する論理」が是非とも必要なのです。

極端な例かもしれませんが、アメリカのペンシルヴァニア州に「アーミッシュ」と呼ばれる、プロテスタントの一派の人たちがいます。この人たちは「勤勉だけど、物財の多さに幸せを感じる精神を徹底して否定した生活」を送っています。つまり開拓時代のアメリカそのままの生活をしています。そのことで清貧に生きることを自らに課しているわけです。いくら企業が自動車やスマートフォンを作ってもアーミッシュの人たちには売れません。つまり、この資本主義社会においても局所的ならアーミッシュは成立するのですが、プロテスタント全員がアーミッシュのようなら資本主義は発達しません。

別にアーミッシュまでを引き合いに出す必要はないでしょう。たとえば『バベットの晩餐会』(No.12 - 13 バベットの晩餐会、参照)で描かれたデンマークの寒村の村人たちを思い浮かべればよい。彼らはまじめに働き、清貧な生活を貫き、プロテスタントの信仰に生きています。「料理をおいしいと思うのは悪」という彼らの考えは「物財の多さに幸せを感じるのは悪」と同じことでしょう。それでは資本主義にならない。穿った見方をすれば、パリの高級レストランのシェフであったバベットの料理が村人にもたらした幸福感は、物財の多さに幸せを感じる精神と同じことであり、つまり『バベットの晩餐会』という映画は「プロテスタントの精神」は「資本主義の精神」に転化しうるという寓意なのかもしれません。考えすぎでしょうが・・・・・・。

さらに、資本主義の発達のためには「清貧を否定する論理」だけでなく

・物財の所有量における格差の容認

も同時に必要です。資本主義は「格差と差異」の上に成り立っていて、それが資本主義をドライブしています。現代中国を「中国型資本主義」転換させた政治家は鄧小平ですが、彼は「先富論」を唱えました。「可能な者から先に裕福になれ」という意味です。言い方は美しいけど、要するにこれは「格差を容認する」ということに他なりません。

新約聖書においてイエスは、物財の多さに幸せを感じるという考えでは天国に行けない、という意味の説教を何回もしていますね。「富む者は天国に行けない」と明確に教えています。つまり清貧を推奨している。また、富を持つものは貧者に分け与えよという、格差の容認とは反対の意味のことも言っています。これは資本主義の成立条件とは全く逆です。

「物財の多さに幸せを感じる精神と、物財の所有における格差の容認」が、プロテスタンティズムからどのように導かれるのか、本書にはその説明がありません。ここが、キリスト教が「西洋」を作ったとする、本書の第3部の最大の問題点です。

さらにもっと言うと、予定説を徹底すると「保険」という概念は成立しないのではないでしょうか。「保険」というのは将来起こりうるリスクを想定し、そのリスクをヘッジする手段をあらかじめとっておくということです。「ベニスの商人」のアントニオを思い出します。船を仕立てて異国の産物を輸入するために(仮にですが)全財産を投資すると、航海が成功したときは大金が転がり込むのですが、船が難破したら一文無しになってしまいます。このたぐいのリスクをヘッジするために、ロイズのような保険組合が発達してくるのですね。「保険」は資本主義経済を発達させた根幹のメカニズムの一つだと思います。

この「リスクの想定」というのは、神の計画をあらかじめ人間が推定していることにならないのでしょうか。一神教の論理を最もピュアに徹底させた「予定説」的な考えに反するように思えます。このあたりは、本書の著者に是非聞いてみたいところです。

勤勉に働き、物材の多さに幸せを感じ、市場経済による自由競争を容認し、経済格差を容認し、リスクをとってチャレンジする・・・・・・。この資本主義の精神が、本書が解説しているようにプロテスタントの精神に起因するとしたなら、プロテスタントはトラディショナルなカトリックの秩序と制約を壊したところにこそ意義があるのだと見えます。

西洋近代社会、特に近代資本主義世界を作った中心的な国は、イギリス、オランダ、フランス、ドイツですが、これらの国は、宗教改革後のプロテスタンティズムの国か、王朝と教会の秩序を破壊した「大革命」を経験した国です。つまり、これらの国には明確な共通点があるのです。キリスト教の範疇にとどまりながら、既存の(カトリックによる)社会秩序を破壊した国という共通点です。ここにこそ、近代を作った要因があるように思います。

ちなみにフランス革命(1789- )においては、ルイ16世とマリー・アントワネットの処刑があまりにも有名なため、革命派が攻撃した「旧体制」は王侯・貴族だけだと誤解しそうですが、もちろんそうではありません。革命派が攻撃したもう一つの旧体制は教会と聖職者です。教会の資産が没収され、数々の教会や修道院が閉鎖され、革命に忠誠を宣誓しない聖職者が投獄されたり処刑されたりしました。1794年には、カトリックの一派であるカルメル会の修道女・16人が反革命ということで処刑されました。この件を踏まえて作られたオペラが、プーランクの「カルメル会修道女の対話」です。

余談になりますが、フランス革命による修道院の閉鎖ということで思い出すのがモン・サン・ミシェルですね。フランス革命後、モン・サン・ミシェルは監獄として使われ、聖職者や尼僧、さらには王党派といった反革命派が投獄されました。その後もフランスの正式の監獄として利用され、閉鎖されて修道院としての修復が始まったのは1863年です。約70年の間、監獄として使われたわけです。その間、投獄されたのは約14,000人と言います。フランス革命はバスティーユ監獄の襲撃から始まったと世界史で習うのですが、革命後にバスティーユ監獄が解体された後には、海の上に監獄ができたわけです。私も現地に行った時に初めて、その歴史を知りました。現在でも監獄の「名残り」がいろいろとあります。  アメリカのサンフランシスコ湾にアルカトラズ島がありますが、この島は刑務所として使用されたことで有名です(1861-1963の約100年間)。何となく似ています。アルカトラズは、監獄という意味ではフランスの後を継いだ「アメリカ版 モン・サン・ミシェル」なのでしょう。 |

キリスト教本来の姿に戻ろうという運動が、人々を拘束していた社会の規範を取り除き、それが人々を資本主義的生活に導く・・・・・・。これって、似たような話が近年あったことを思い出します。1960年代の中国の文化大革命です。「走資派」(資本主義をめざす人の意味)を批判し、社会主義の本来の姿に戻るという運動のはずだったのですが、同時に孔子の教えや儒教が徹底的に批判される。これによって2000年間に渡って中国の社会秩序を規定してきたものが一掃されてしまいます。そして文化大革命のあとにやってきたのは「社会主義市場経済」という奇妙な名前の資本主義でした。中国もまた「共産党独裁にとどまりながら、既存の(儒教による)社会秩序を破壊した国」なのです。

キリスト教からの脱却

キリスト教が西洋を作ったというのが『ふしぎなキリスト教』の根本命題であり、それは全くその通りだと思いますが、キリスト教からの脱却が西洋を作った面も強くあります。「脱却」も影響の一つだと言ってしまえばそうなのですが、よく知られているようにキリスト教から離れることで可能になった西洋文化も多い。典型的なのは芸術や文学です。

西洋の音楽も絵画もキリスト教が作ったことは確かですが、しかしそれだけでは我々のなじみの深い音楽も絵画もありえません。その典型がギリシャ・ローマ文化の復興を旗印にしたルネサンスの芸術です。

フィレンツェのウフィツィ美術館に行き、順路に沿って見学していくと、途中にボッティチェリの作品が展示してある大きな部屋に出ます。ここまで来ると、何となくホッとするのですね。その部屋の「目玉作品」である「プリマベーラ(春)」も「ヴィーナスの誕生」も、キリスト教とは無縁の、ギリシャ・ローマ神話に基づく作品だからです。もちろん同じ部屋にはボッティチェリのキリスト教絵画もあります。しかし「ざくろの聖母」(これは傑作です)を見ても、聖母マリアと幼な子イエスという以上に、生身の女性と赤ちゃんという感じが強くするのです。

前回に掲げた「マルタとマリアの家のキリスト」は、画家・フェルメールがキリスト教絵画から出発したことの証明です。しかしその後宗教画をやめオランダ市民の風俗を描くようになった。フェルメールの「至宝」と言われる絵画は全て風俗画(と、風景画 = デルフトの眺望)です。そしてフェルメールの風俗画にちりばめられているのは「手紙」「地図」「地球儀」「望遠鏡」「ガラス窓」といった、当時の西洋近代文明を象徴するアイテムなのです。

べートーべンの楽曲の人気も「宗教から脱却している感じ」ではないでしょうか。べートーべンは宗教曲も書いているし宗教的雰囲気の作品もあるのですが、標題を持つ交響曲、ないしは標題性の強い交響曲である「英雄」「運命」「田園」「七番」「第九」などは、宗教と離れている感じが強い。歌詞がある「第九」も、神の栄光が主役ではない感じです。

| |||

|

ディズニー「ファンタジア」

ベートーベン「田園交響曲」第3楽章(農民達の楽しい集い)のところのアニメーション。神々が葡萄を収穫し、ワインをつくる。 | |||

文学で言うと、シェイクスピアの人気も「キリスト教と無縁な感じ」ではないでしょうか。古代ローマやヴェネチアやヴェローナが舞台の戯曲は宗教とは無縁だし、「真夏の夜の夢」や「テンペスト」では妖精たちが闊歩します。そもそも、神と対立する悪魔や魔女のジャンルだった妖精を「いたずら好きだが悪意はない存在」という本来の姿に引き戻したのはシェイクスピアだと言われていますね。

本書には書いていませんが、キリスト教から離れるという「脱却指向」が西洋を作ったということも、言うまでもないでしょう。もともとキリスト教という中東文化は、西暦4世紀以前の西ヨーロッパの文化的伝統とは無縁のものです。それは、No.24-27「ローマ人の物語」で明白に分かるように、ローマ帝政がヨーロッパ社会に押しつけたものです。押しつけられたものからの脱却指向がエネルギーとなって噴出し、それが新たな文化の伝統を作る・・・・・・。歴史ではよくあることだと思います。

キリスト教と近代文明:キリスト教の相対化

以下では本書の直接の紹介を少し離れて、本書の中心テーマであるキリスト教と近代文明の関係について、感想を中心に記述します。

本書が冒頭に掲げているキリスト教を知る目的は、近代社会のが抱える問題を考えるために近代を相対化したい、そのためには西洋を相対化したい、ということでした。この意味では、キリスト教の相対化も必要なはずです。特に一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)の比較で客観視するのではなく、他の宗教、特に仏教や儒教、ヒンドゥー教、日本の神道などとの比較において、キリスト教を相対化する作業です。

相対化というのは、一段階高い視点から、対立項も含めて客観的・俯瞰的に把握し、その意味を理解し、位置づけを明らかにする、ということだと思います。もう少し踏み込むと、高い視点から宗教を比較し、プラスとマイナス、ポジティヴな面とネガティブな面、光と影を明らかにすることです。以下に何点かあげます。

この世界における人間中心主義

一神教における神と人間の関係、つまり「主人・奴隷原理」は、人間が住む世界では、

・人間 = 主人

・自然 = 奴隷

という関係に容易に転化します。それは、神の摂理を理解できる理性を持っているのは人間だけだ(と仮定される)からです。別の言葉でいうと、地球上では「人間」と「人間以外の自然」の関係において人間中心になるということです。このことは本書においても以下のように解説されています。

[橋爪] |

「クジラに脂身がたくさんあって油が採れるとなれば、クジラを獲ってロウソクをつくってもいい」と書かれているのが印象的ですね。No.20「鯨と人間(1)西欧・アメリカ・白鯨」で書いたように、大西洋・太平洋をまたにかけ、鯨油のために鯨を捕りまくったのはキリスト教徒、特にオランダ、イギリス、アメリカのプロテスタントです。アメリカ東海岸の捕鯨産業がクエーカー教徒によって築かれたことも書きました(それは太平洋捕鯨を通して、結果として日本開国のトリガーを引いた)。また、No.20 で触れたハーマン・メルヴィルの「白鯨」は、聖書に由来する言説や比喩、暗喩に満ちています。「白鯨」は「捕鯨文学」であると同時に「キリスト教文学」と言ってもよいほどだと思います。

ここで橋爪さんは一神教の重要な性格を言っています。一神教は「神はこの世界にはいない、と考える宗教」なのですね。これは、雷鳴が轟くとゼウスのしわざと考える古代ギリシャや、巨樹や滝に神が宿る、ないしは降臨すると考える日本とは大きな違いです。「唯一の超越者」を想定すると、その超越者はこの世界にはいないと考えるしかない。この世界は人間に任されている・・・・・・。これは論理的帰結として当然そうなると思います。

人間の自然に対する自由利用権という考えは、もちろん人間社会における富の増大には大いに役立ったのですが、その一方で、鯨を絶滅危惧種に追い込んだことに象徴されるような大きな問題点を抱え込んでしまったことも明白です。

神に帰依しないものへの非寛容

一神教の大きな特性は「神に帰依しないものへの非寛容」ということだと思います。この非寛容については、No.25「ローマ人の物語(2)宗教の破壊」で詳しく見た通りです。そもそも塩野七生さんの「ローマ人の物語」は寛容と非寛容が大きなテーマとなっていました。

旧約聖書では、エジプトを出たユダヤの民がカナンの地に入り、周辺民族を殲滅して国をつくるわけですが、かなり壮絶な記述が数々ありますね。「7つの民を滅ぼせ」(申命記:7章)はその典型です。

| 「 | あなたが彼らを撃つときは、彼らを必ず滅ぼし尽くさなければならない」(新共同訳聖書。以下同じ) |

| 「 | あなたのなすべきことは、彼らの祭壇を倒し、石柱を砕き、アシェラの像を粉々にし、偶像を火で焼き払うことである」 |

アシェラはユダヤ教からみた、いわゆる「異教」です。2項目の「あなたのなすべきことは・・・・・・」という記述などは、No.25「ローマ人の物語(2)宗教の破壊」で紹介した内容、つまりキリスト教国教化のあとでローマ帝国で起こった事態とそっくりです。

ヨシュア記では、モーゼの後継者であるヨシュアに率いられたユダヤの民がヨルダン川を渡り、カナンの地に入り、そこの部族を次々と殲滅していきます。

| 「 | 彼らは、剣をもってハツォルの全住民を撃ち、滅ぼし尽くして息ある者を一人も残さず、ハツォルを火で焼いた。」(ヨシュア記:11章) |

といった記述が続くのですが、住民を殺し、家屋を破壊し、焼き尽くすのは神への捧げものなのですね。つまり「ホロコースト = 家畜や獣を丸焼きにして神に捧げる儀式」です。住民を奴隷にして売り飛ばしたり財産を奪ったりすると、それは自分たちの利益のために戦ったことになり、神のために戦ったことにはならないのです。

ユダヤの民は他の神を祭る人たちを改宗させようとはしません。世界史をみると「改宗か死かという最後通牒を宗教上の敵対者に迫った事例」は日本を含めて数限りなくあるのですが、ユダヤの民はそうではない。改宗してユダヤの神に帰依する人が増えると困るのでしょう。それだけ選民思想が徹底していたのだと思います。建国の経緯がこれだけ他民族に対して非寛容だと、ユダヤの民が国を滅ぼされてもやむを得ないという気もします。

| ||

|

ニコラ・プッサン(1594-1665)

「アモリびとを打ち破るヨシュア」(1624-5) (ロシア・プーシキン美術館蔵)

旧約聖書におけるモーゼの後継者・ヨシュアが、カナンの地を征服する過程の1場面が描かれている。「ユダヤ民族の栄光の歴史」のひとコマということは理解できるが、アモリびとからすると、外敵に侵略され、皆殺しにされ、土地を奪われるシーンである。ヨーロッパの歴史を知ってはいるが、このホロコーストの場面をフランス人が描き、かつ17世紀絵画の名品とされていることは、絵としての評価は別にして、やはり異様な感じがする。

| ||

ヨシュアに率いられたイスラエルの民がカナンの地に入り、そこの部族を次々と殲滅していくストーリーは、ヨーロッパのキリスト教徒が南北アメリカ、オセアニアで国をつくった経緯とそっくりです。さすがに先住民族絶滅は少ないのですが、しかし、タスマニア人は絶滅させられました。本書でも記述がある、預言者エリヤがバアルの司祭450人を殺害した件(列王記 上:18章)は、No.28「マヤ文明の抹殺」で書いた状況と酷似しています。バアルも、いわゆる「異教」です。

こうしてみると、プロテスタントが始めた各国語訳の聖書は、極めて大きな転換だったと思います。それまではラテン語で書かれた聖書を聖職者が解読し、聖職者が民衆に説教していた。ところがルターから始まった宗教改革では、それではまずいとしてドイツ語訳などの各国語訳聖書を作った。とすると、小さい頃から自国語の聖書を熟読し、慣れ親しむ人たちが出てきます。そういう人たちはどういう考えを抱くのでしょうか。聖書には「愛」が語られています。と同時に「自分たちの神を崇拝しない部族を滅ぼせ」とも言っている。こういった記述は、人々の潜在意識に刻み込まれるのではないでしょうか。

この種の非寛容が歴史書の記述であるなら分かります。どの民族も、多かれ少なかれ他民族に対して「非寛容」だった歴史があるからです。歴史的事実をどう受け止めるか、それは読む人が考えるべきことです。歴史を記述した教科書に対して「特定の歴史観を強制するものだ」とか「いやそうではない」という論争があるぐらいなのだから・・・・・・・。しかし聖書では「宗教の聖典」にこういう記述があるのですね。これは影響が大きいのではないでしょうか。

唯一の正義

キリスト教のバックになっている考え方、つまり、

| 唯一の全知の超越者があり、それが人々のディテールを知っており、人はその超越者が示す規範にのっとって生きるべきだという考え方 |

は、容易に「唯一の正義」という考えに転化すると思います。本当はその「転化」は誤解なのですが・・・・・・。唯一の正義があると思ってしまい、その正義を他人に押しつけようとする考え方。人類の不幸の源泉のほとんどは、この思考様式です。

唯一の正義を振りかざすのがまずいのは、Aさん(A国)の正義とBさん(B国)の正義は違うからで、互いに唯一性を主張すると戦いになるからでです。また唯一の正義を掲げると、その正義の枠組に入らないものがA国の中にもたくさん出てくるので、それらは「反正義」「非正義」「不正義」であり、「悪」として排除することになります。善悪2元論になるのは目に見えています。

世の中には「何かの欠如としてしか定義できないもの、ないしは定義してはいけないもの」がありますね。「平和」という概念がそうです。

「平和」というのは「戦争がない」ということです。それ以上のことを「平和」の定義とするとおかしくなる。たとえば「戦争がなく、民主主義で社会が運営されているのが平和な社会だ」などと考えてしまうと、平和な社会の実現を掲げ、民主主義の実現のために他国に戦争をしかける、という倒錯状態に陥らないとも限らない。

正義も平和に似ています。正義は「不正の欠如」です。何が「不正」であり「悪」であるかは、世界共通的なものもあるが、地域や文化によって相違しているものも多いわけです。従って「不正の欠如状態」が「正義が実現されている状態」と考えるしかない。それ以上の、特定のものの考え方や理念や政治思想を「正義」だとするとおかしくなります。正義の実現を掲げて不正を働くという倒錯に陥るのです。

No.20「鯨と人間(1)欧州・アメリカ・白鯨」で書いた「動物愛護テロ」はその典型でしょう。動物愛護というのは動物虐待をなくすということが目的のはずなのに、虐待がないということをはるかに越えた、何か崇高な唯一の正義としての「愛護」を想定してしまうと、愛護のためにテロを起こすという倒錯状態になります。

「正義」や「平和」などの「誰しも認めざるを得ない崇高な価値や理念」は、その定義のしかた、意味内容によくよく注意しないと、それこそ悲惨な結果を招くと思います。

矛盾と二者択一

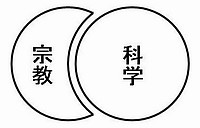

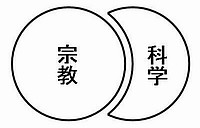

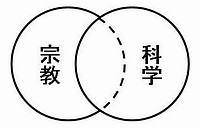

科学と宗教が矛盾したとき、現代のキリスト教徒がどう考えるかについての議論が本書にあります。例としてあげられているのは、人間が下等な動物から進化したとする進化論と、人間は神によって(今の形で)創造されたとする創造説の矛盾です。

| ||||||||||||||||||||||||

少数派とは言え、図B派はアメリカではそれなりの数になります。昔ですが「進化論を学校で教えてはいけない」という法律を成立させた州がありましたね。過半数の州議会議員が賛成したということです。実際に進化論を教えた先生が起訴されたこともありました。また最近では「神による創造」を「インテリジェント・デザイン(ID)」と言い換えて、それを進化論と並んで学校で教えよといった運動をしている人たちがいます。近代国家としては信じがたいことなのですが、それだけ図Bのように考える人がいるということでしょう。

『ふしぎなキリスト教』で指摘されていますが、図Aと図Bは似ています。両方とも「矛盾するものの両方を正しいと考えることができない、きわめつきの合理主義」(本書)だからです。表裏一体と言っていいでしょう。

一方、たとえば大多数の日本人は、科学と宗教の矛盾に直面したときには、図Aのように考えるか、ないしは図Cのように考えると思います。図Cというのは「宗教環境下では宗教を信じ、実社会では科学を信じる」わけです。矛盾していると言われるかもしれないけれど、これで何かまずいことがあるとも思えないのです。そもそも日本人のとらえ方としては「宗教と科学が矛盾する」ということ自体が変である。実際のところ、仏教や神道の教えは「科学のスコープ外」のことを言っており、科学と矛盾するものではない。むしろ「諸行無常」にしろ「自然に神が宿る」にしろ、どちらかと言うと科学と整合的である・・・・・・。これが大多数の日本人の暗黙の考えなのではないでしょうか。

図AとB、図Cを、宗教と科学の関係ではなく一般的に社会における「矛盾するもののとらえ方」だとしましょう。そうすると、AやBのように「矛盾をつきつめて考え、二者択一をする」ことは重要ですが、同時にCのように「二者択一をしないこともまた重要」です。実社会における解決すべき課題の多くは、個人的なものでも国レベルのものでも、体系Aで考えると結論はaであり、体系Bで考えると結論はb、というように矛盾することが多いわけです。しかも困ったことに重要な課題になればなるほど矛盾する。こういったときに大切なのは、

| ◆ | 矛盾を矛盾としてそのまま受け入れ、早急な結論を出さない。 |

| ◆ | 矛盾の自分の中で寝かせて、曖昧性を許容しつつ、考えを巡らす。 |

| ◆ | 対立する矛盾点を最大限に解消する、第3の道を模索する。 |

| ◆ | どうしても対立する一方を採用すべき状況になった時には、決断する。 |

| ◆ | しかしその決断は、その時の外部環境や自分の思いに影響されるから、別の機会に同様の決断をするときには、反対の結果になるかもしれないことを認識しておく。 |

という態度です。

広く浸透した宗教のモノの考え方は、宗教を離れて社会における人間の行動パターンに影響を与えます。だからこそ『ふしぎなキリスト教』は、キリスト教が西洋社会作ったという認識から始まっているし、プロテスタントの精神が資本主義にドライブをかけた、と主張しているわけです。宗教的思考が、宗教とは関係ない実社会での思考に影響することは十分に考えておかないといけません。

図AとBは表裏一体ですが、図Cは違います。キリスト教を相対化する行為では、このあたりの認識も大切だと思います。もちろん一般社会においては、図Cは欧米のキリスト教徒においても普通の思考様式だと思います。あたりまえですが・・・・・・。

| 補足ですが、進化論に関しての図B的な動き、つまり進化論を教えるなという法律を作ったり、インテリジェント・デザイン説を標榜したり、というのは、すべてアメリカのプロテスタントの一部(が中心)ですね。カトリック教会やローマ教皇は、別に進化論を否定していないはずだし、多くのプロテスタントもそうです。図Bというのは「アメリカの特殊事情」という面があることは、要注意だと思います。 |

コミュニティーの教え

『ふしぎなキリスト教』を読んで強く思うのは、聖書およびイエスの教えは、ユダヤ人社会という、同質的なコミュニティーの中での教えだということです。それを、パウロが普遍宗教=キリスト教にした。パウロがいなかったらキリスト教はなかったということは、本書で何回か強調されていることです。

そもそもイエスの教えは、イスラエルの神がモーゼを通して与えた律法を皆がもっとよく守るように、というのが原点です。それは新約聖書のはじめの方に出てきます。

| 「 | わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきりいっておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。」(ヨハネ:5章) |

イエスは、このような律法と預言者の成就と完成に加えて、ユダヤ人社会の改革、ないしはユダヤ人コミュニティーの新しい原理を説いたわけで、もちろん「世界宗教を作る」などとは思っていない。イエスの言動は、ユダヤ教という宗教を共有する仲間うちの教えであるという面、つまり

| 皆で助け合い寄り添って、外敵と戦い、集団を維持する必要がある、価値観を共有するコミュニティの中の倫理 |

という面を強く感じます。

本書の第2部の「不可解なたとえ話」にあげられている「不正な管理人」(ルカ:16章)の話がそうです。主人の財産の管理人が、主人に無断で他人への貸し金を減額したが、主人はそれに怒るどころか管理人を褒めたという話です。これなどもユダヤ人社会の中での富の再配分、富める人は貧者に施すべきだ、という教えだとすると分からないでもない。一般化した「経済活動」と考えると、不可解極まりなくなります。

「利子の禁止」もそうですね。「借金をするような、困っている同胞から利子をとってはいけない。無利子で貸すべきだ」という倫理なら分かります。事実、ユダヤ教もキリスト教も利子は禁止ですが、ユダヤ教徒がキリスト教徒から利子をとるのは(また、その逆は)禁止ではない。同胞ではないからです。シェイクスピアの「ベニスの商人」という物語(のシャイロックに関係する部分)が成立するゆえんです。

『ふしぎなキリスト教』には出てきませんが、一般に広まっている聖書の有名な教えを考えてみると、たとえば「敵を愛し、迫害するもののために祈りなさい」(マタイ:5章。ルカ:6章)というのがあります。しかし、本当に自国を滅ぼそうとする敵を愛することはできないわけです。ホロコーストを画策している敵を愛すると、民族は絶滅します。そうではなく、ユダヤの民という同胞の中の敵、神の敵ではない「汝の敵」を愛しなさい、という話だとすると、理解できる。寄り添い、団結して生きていかないと存続することさえ怪しい、厳しい状況におかれたコミュニティの倫理だと思います。

「だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい」(マタイ:5章。ルカ:6章)も同様です。これを一般論として考えると、右の頬を殴られたのに左の頬を出すというのは、これほどの挑発行為はないわけです。しかしユダヤ人社会において争いをやめよ、汝の敵を愛せということの一環なら、分からないでもない。

「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(マタイ:7章)という教えもあります。この「人にしなさい」の「人」が他国や他民族のことだとしたら、こんな迷惑なことはない。他国では価値観が違うのが一般的だからです。「ありがた迷惑」「余計なお世話」というやつです。「ありがた迷惑」ぐらいならまだしも、人類の歴史上の不幸の大きな要因は「自分(自国)がして欲しいと思うことは、人(他国)もして欲しいだろう、と思ってしまう誤解」です。しかもそれは(ひとりよがりの)善意からきているので始末が悪い。しかし、そういう他国や他民族のことではなく、価値観を共有できる同質的なコミュニティ内部の教えだとしたら、これも理解できないことはない。

もともと同胞の中の教えであったものを、パウロが普遍的な世界宗教にした。当然、普遍性にマッチする部分と、普遍的と言うには無理が生じる部分が出てきます。そこは認識しておく必要があると思います。

日本とは何か

本書を読んで分かることの一つは、キリスト教がユダヤ教と違うのはイエス・キリストの存在だけであり(その存在が大きいわけですが)、また、本書で常に対比して語られているイスラム教とも一神教というスキームでは親戚と言える宗教だということです。

キリスト教とユダヤ教、そしてイスラム教も、中東の近接地域に生まれた、一神教という非常に特別な宗教です。それは言語的には、ヘブライ語(ユダヤ教)、アラム語(キリスト教)、アラビア語(イスラム教)というセム語族の民族から発生したものです。そして世界の多大な地域がこの「中東起源の文化」に、程度の差はあれ「覆われた」わけです。覆われていない地域は僅かです。

さらに、マルクス主義はキリスト教の直系の子孫です。マルクス主義がキリスト教の種々のコンセプト・部品・考え方で構成した「神がいないキリスト教、形を変えたキリスト教」であることは、本書で何回か言及されていることです。キリスト教を経済学へ(無理やり)応用したとも言えるでしょう。

歴史をマクロ視点で見ると、世界の多大な地域が「中東起源の3宗教か、マルクス主義」で覆われたわけです。覆われていないのは、それこそごく僅かです。人口の多い国では、インド、タイ、日本、韓国、台湾ぐらいでしょうか(他にカンボジアなどの仏教国がある)。そのうちの韓国はクリスチャンが多い国です。人口の3割とか4割はキリスト教徒ですね。インドにも一定数のイスラム教徒がいます。人口の10数%程度というけれど、12億人の人口のインドでは絶対数からいうと1億6000万人とかそいういう数字であって、大イスラム教国とも言えます。

『ふしぎなキリスト教』の「はじめに」に、次のような意味のことが書いてあります。

| 近代の根っこにあるキリスト教を「分かっていない」度合いを調べることができたなら、おそらく日本がトップになるだろう。それは日本人が頭が悪いということではなく「日本があまりにもキリスト教とは関係のない文化的伝統の中にあった」からである・・・・・・。 |

この冒頭の言が、本を通読してよく分かりました。全くその通りだと思います。

少々意外なのですが、『ふしぎなキリスト教』を読んで分かる重要なことは「日本とは何か」ということです。「キリスト教ないしはその類似思想と、最も関係がない文化的伝統を持ち、かつ近代化に早くから成功した国」、それが世界における日本のポジションなのですね。このポジションは、現代世界の中である種の困難さを伴うかもしれないが、日本人が今さら取捨選択できない以上、その「希少価値」をどう生かしていくかが重要だと思いました。

(続く)

2011-11-25 19:56

nice!(0)

トラックバック(0)