No.148 - 最適者の到来 [科学]

No.56「強い者は生き残れない」で、吉村仁氏(静岡大学教授・当時)の著書である『強いものは生き残れない』(新潮選書 2009)を紹介しました。この本は "数理的アプローチ" による生物進化の研究成果を述べているのですが、最近それとも関連がある本が出版されたので内容を紹介したいと思います。アンドレアス・ワグナー著『進化の謎を数学で解く』(垂水雄二・訳。文藝春秋。2015) です。

です。

著者はチューリッヒ大学の進化生物学・環境研究所の教授であり、本の内容は現代進化論の「不備」とも言える事項に解決の方向を提示した、非常に印象的なものです。本の原題は「Arrival of the Fittest」であり、「最適者の到来」という意味です。

現代の進化論への「疑問」

チャールズ・ダーウィン(1809-1882)から始まった近代の進化論は数々の発展を遂げ、現代では以下のプロセスで生物が進化してきたというのが定説になっています。

細かいことを言うとキリがありませんが、ごくアバウトに説明するとこのようになると思います。この中で素人にもわかりやすいのは「突然変異」と「自然選択 = 環境による選択」です。DNAが複製のときにエラーを起こすのはいかにもありそうだし、自然(環境)が最適者を温存するのも分かります。しかし分かりにくいのは「ランダムな変化の中から最適者が生まれ」「それが積み重なることによって高等生物へと進化した」というところです。本当にそんな「うまい話」があるのか、ちょっと深く考えてみると誰しも疑問が沸いてきます。

たとえば、哺乳類や鳥類の眼です。伸縮可能なレンズが網膜の上に像を結び、それが神経のパルスに変換されて「見える」というのは、現代のデジタル1眼レフカメラも顔負けの精密装置です。こんな装置が「ランダムな変化の中から生まれた "最適なもの" が少しづつ積み重なることによって出来上がった」と言えるのかどうか。

こういう疑問を誰しも抱くところに、創造説が "つけいるスキ" が出てきます。創造説とは「生命は神が創造した」との主張で、英米を中心とするキリスト教原理主義者が主張しています。現代では「神」という言葉を消して「インテリジェント・デザイン」と言っていますが、同じことです。

この疑問は、素人だけでなく専門の学者も抱くようです。ド・フリース(1848-1935)は著名な遺伝学者ですが(突然変異の発見で有名)、次のように言ったそうです。

もちろん「到来」といっても、どこかからやってくるという意味ではありません。遺伝子の変異によって「出現する」という意味です。なぜわざわざ「到来(Arrival)」と言うのかというと、「生存(Survival)」と対比させているからですね。自然淘汰は「Survival of the Fittest(=適者生存)」を説明できても「Arrival of the Fittest」を説明できない・・・・・・・。それは確かにそうだと思います。

しかし本書によると、なぜ進化の過程で「最適者の到来」が起こり得たのかが説明できるのですね。それをコンピュータ・シミュレーションを駆使して研究した成果が本書です。

その偶然は起こりうるのか?

本書のプロローグで著者はまず、ハヤブサの眼を例にとって上に述べた「誰しも思う疑問」を提示しています。いわば本書が解答しようとする問題、その「問題設定」の部分です。大変に印象的な文章なので、少々長くなりますが引用してみます。

引用したのは本書の冒頭、3ページ目に出てくる文章です。思うのですが、著者のワグナー教授は若い頃(ないしは小さい頃)、ハヤブサとは限らず生物の体の仕組みの精巧さに感動し、その進化の秘密をさぐりたいと思って学者になったのではないでしょうか。そういう想像を誘発するような、"思いが入った" 文章だと思います。さらにワグナー教授の話はハヤブサの体を構成する分子、タンパク質へと進みます。

地球上の生命は35億年ほど前に誕生したというのが定説です。そこから「一分子の変化でしかない無数の小さなステップ」が積み重なって進化してきた、その一つとしてたとえばオプシンやクリスタリンがある、という現代進化論が述べられています。しかし著者は「本当にそういう進化が可能な時間があったのだろうか」と問いかけます。

いよいよ核心の質問が出てきました。本当に進化が可能な時間があったのかどうか、それはシンプルな数字の計算で見積もれます。

ハヤブサの眼にクリスタリンとオプシンが存在するの厳然たる事実です。それをランダムな組み合わせの中から見つけ出す時間がなかったとすると、我々はいったいどこで間違ったのでしょうか。それとも神による創造説や、インテリジェント・デザイン説、ないしは「奇跡」を持ち出さざるを得ないのでょうか・・・・・・。そんな必要はありません。

実は上の推論の中に1つだけ誤った仮定があります。「(アミノ酸の)配列のうちのたった一つの配列だけが光を感知でき、あるいは透明なカメラに似たレンズをつくることができるのだとしたら」という仮定です。ここが違っている。それが本書で解明されています。

本書はクリスタリンやオプシンという特定のタンパク質の進化を扱ったものはありません。そうではなく「代謝」「タンパク質」「調節回路」という、生命体にとって必須の機構をとり、超天文学的な組み合わせの中からどうして最適なものの出現が "ありえた" のか、そこをコンピュータ・シミュレーションで分析しています。その中から以下に「代謝」の概要を紹介します。

代謝

代謝とは、生命体の内部で起こっている化学反応のことです。生命体は代謝の働きによって外部から取り込んだ栄養源をアミノ酸、ビタミンなどの、生命維持に必須の物質に変換しています。また、アンモニアのような体にとっての有害物を無害な物質に変えています。

化学反応の一つの例は蔗糖(スクロース。砂糖の主成分)の加水分解で、生命体にとって基本的なものです。これは、

という反応です。No.105「鳥と人間の共生」で書いたように、ミツバチが蜜を作るのはこの化学反応であり、人間はミツバチが花のショ糖を集めて加水分解してくれた結果としての「ブドウ糖と果糖の集まり = ハチミツ」を有り難くいただくというわけです。

化学反応を可能にしているのは触媒としての酵素です。スクロースの加水分解の場合はスクラーゼと呼ばれる酵素で、これはアミノ酸が1827個連なったタンパク質です。その分子量は約2万に達します。それと比較するとスクロースの分子量は45なので、非常にちっぽけなものです。

一般に酵素は化学反応を数億倍、時には1兆倍に加速することができます。酵素がない限り、代謝は実質的にはありえない。つまり生命体がどのような化学反応(代謝)をもっているかは、どのような酵素をもっているかによります。もちろん、その酵素は遺伝子によって規定されています。

大腸菌は最もよく研究されてきた細菌の一つですが、大腸菌には1300種の化学反応(代謝)があることが分かっています。その他、今までに各種の生物で研究されてきた代謝の種類を全部集めると、約5000種になります。各生命体はこの5000種のうちの何種かの(大腸菌の場合は1300種の)代謝能力をもっており、これは生命体ごとに違っています。それを規定しているのが酵素であり、つまりは酵素を作る指令になる遺伝子ということになります。

代謝の「遺伝子型」

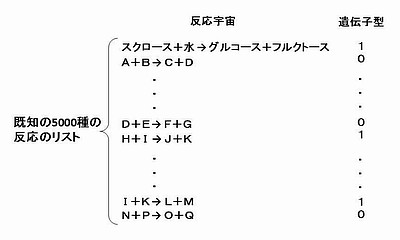

ワグナー教授のシミュレーションにあたっての、まず第1のキーワードは遺伝子型(いだでんしがた。いでんしけい、とも言う)です。今、ある生命体が5000種の代謝のどれを持っているかを、次のような表で表すことにします。

この図は本書から引用したものですが、化学反応としてはスクロースの加水分解だけが書かれていて、あとは省略されています。この表の一番右の縦の列が、ある生命体の「代謝の遺伝子型」です。1 と書いてあれば該当する代謝がある、0 は該当する代謝がないことを示します。

この代謝の遺伝子型はどれぐらいの種類があるのでしょうか。全体の代謝の数は5000なので、その種類は 25000 ということになります。高校で習う常用対数の知識を用いて、2の常用対数を約0.3とすると、この数は 101500 になり、1500桁の数字ということになります。これは宇宙にある全水素原子の数(1090)とは全く比べものにならない超天文学的数字です。代謝の遺伝子型を一つ選ぶということは、この1500桁の数字のパターンから一つを選ぶということになります。

代謝の「表現型」

2番目のキーワードは代謝の「表現型」(ひょうげんがた。ひょうげんけい、とも言う)です。表現型とは、ある遺伝子型が、生物の構造・行動・生理学的性質などの「形態」として発現したものを言います。突然変異で出来た「遺伝子型」の違いは、それが「表現型」の違いとなって現れてこそ自然選択の影響を受けるし、生物は進化します。そして「代謝の表現型」とは、

です。栄養源(炭素源)とは、今までに出てきたスクロース(ショ糖)、グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)をはじめ、エタノール、クエン酸塩、酢酸塩、など、代表的なものだけで約100種類あります。また「生存可能」とは

と定義します。バイオマスとは生物の体を構成する有機物の総体を言う言葉ですが、ここで言う "約60種類のバイオマス構成要素" とは、核酸(DNAやRNAの構成要素。計5種)、アミノ酸(20種)、脂質、補酵素などの、生命にとっては "必須の必須" と言える物質です。

以上のように定義すると、

ことになります。たとえばある「代謝の遺伝子型」が「グルコース(ブドウ糖)だけを栄養源として生存可能か」どうかを調べたいのなら、代謝の遺伝子型で示される「化学反応のワンセット」を調べ、ブドウ糖だけを「入力」として「60種類のバイオマス構成要素」のすべてを「出力」できるような「化学反応の連鎖」があるかどうかを見ればよいわけです。

これは人間が手で調べようとすると、かなり骨の折れる仕事になりますが、こういう仕事こそコンピュータが最も得意とするところです。ここにコンピュータを使うというのがワグナー教授の着眼点です。

遺伝子型の「距離」と「近傍」

進化をコンピュータでシミュレーションするには、さらに2つの遺伝子型の「距離」と「近傍」が重要な概念となります。「代謝の遺伝子型」とは、5000個の 0 か 1 の数字の列でした。このうちのどれか1つの数字を変異させたとしたら、つまり 0 なら 1 に、1 なら 0 にしたものは別の遺伝子型となります。これを元の遺伝子型の「近傍」の遺伝子型と定義します。一つの遺伝子型には5000種の「近傍」があるわけです。言うまでもなく「近傍」とは一つの遺伝子が突然変異して別の遺伝子型になることを模擬しています。つまり、一つの遺伝子型の近傍とはその遺伝子型の5000種の「変異型」と言えます。

さらに2つの遺伝子型を比較したとき、数字が違っているところの数を、2つの遺伝子型の「距離」と定義します。近傍にある2つの遺伝子型の距離は1です。また、一つの遺伝子型の数字をすべて反転させた別の遺伝子型を考えると、その2つの距離は5000となり、元の遺伝子型とは最も「遠い」遺伝子型となります。

コンピュータ・シミュレーション

以上の「遺伝子型」「表現型」「近傍=変異型」「距離」という概念を導入することによって、コンピュータ・シミュレーションの準備が整いました。ワグナー教授が行ったシミュレーションは次のようなものです。

このシミュレーションで判明したことは、かなり意外です。大腸菌の遺伝子型の近傍には「生存不可能」な遺伝子型もありますが、ブドウ糖で生存可能な遺伝子型が数百も見つかりました。さらに近傍から近傍へと変異を繰り返していっても、なかなか「探索」が途切れません。ついには、元の大腸菌の遺伝子型とは80%もの遺伝子が違うところまで探索は続きました。つまり大腸菌とは非常に「遠い」遺伝子型が同じ表現型(=ブドウ糖だけで生存可能)をもっていたのです。

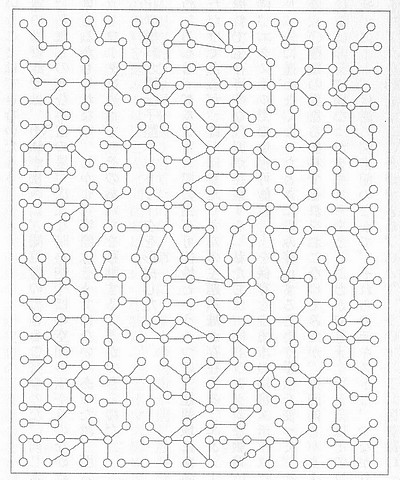

さらに探索の範囲を広げると、同じ表現型を持つ遺伝子型が "あらゆる方向に" 散らばっていて、それぞれの遺伝子型は近傍同士の関係で繋がっていることが分かってきました。この様子をワグナー教授は「遺伝子型ネットワーク」と呼んでいます。それをイメージしやすいように図に表したのが下図です。

この図で、全体の四角は代謝の遺伝子型の全てです。前に書いたように、その数は 101500 という超天文学的数字です。丸印はブドウ糖だけで生存可能な遺伝子型で、丸と丸の間の線は遺伝子型同士が近傍の関係にあることを示しています。

この丸の数(遺伝子型の数)はどれだけあるのでしょうか。もちろん全てをコンピュータで調べることは数が多すぎて不可能です。ワグナー教授はシミュレーション結果から、全体の数を 10750 と推定しています。つまり

ことが分かってきました。これは平たく言うと、一つの機能を実現する "やり方" は膨大にあるということです。我々は何億年という進化の結果として出来上がった現在の生物を見ています。眼のレンズを構成するクリスタリンというタンパク質を見て、よくもこんなものが都合よく出来たものだと驚嘆します。透明で、伸縮可能で、しかも屈折率が高いタンパク質です。しかしそれは、超天文学的な種類の "やり方" の中から現有生物が採用した、たった一つの "やり方" に過ぎないと想定できるのです。実際、タンパク質の遺伝子型も代謝と同様だということが本書のあとで出てきます。

代謝の表現型は「ブドウ糖で生存可能」だけではありません。「エタノールで生存可能」もあるし「酢酸で生存可能」もある。また「ブドウ糖とエタノールがあれば生存可能」もある。栄養源(炭素源)が100種類あるとしたら、2100 = 1030 種類の表現型があることになります。ワグナー教授はこれらの中の主要な表現型をもつ遺伝子型を調べ、いずれも「遺伝子型ネットワーク」を構成していることを突き止めました。つまり

ことになります。さらに重要なのは次の2つの発見です。

タンパク質と調節回路

ワグナー教授は「代謝」だけでなく「タンパク質」と「調節回路」についても、同様のコンピュータ・シミュレーションを行いました。

タンパク質の「遺伝子型」とは、タンパク質を構成しているアミノ酸の並び方です。タンパク質は、ある特定の形に3次元的に折り畳まれることによって、機能を発揮します。タンパク質の「表現型」とは、その3次元形状です。タンパク質は特定の3次元形状をとることで、酵素になったり、眼のレンズになったり、筋肉になったりします。

ワグナー教授はタンパク質の「遺伝子型」から3次元形状を予測するプログラムを作成し、コンピュータ・シミュレーションを行いました。すると、タンパク質の遺伝子型にも、代謝と同じ構造をもった「遺伝子型ネットワーク」があることが分かりました。

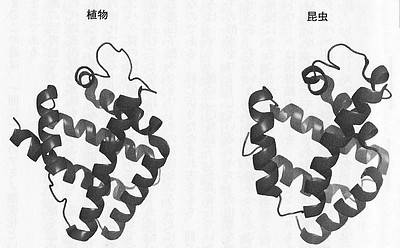

たとえば、生物界に広くみられるグロビンというタンパク質のグループがあります。これは酸素と結合する性質があり、生物の体内で酸素を輸送する重要な役割をになっています(ヒトではヘモグロビン)。下に掲げたのは、植物と昆虫のグロビンですが、アミノ酸の並び方は90%以上が違っているにもかかわらず、よく似た形に折り畳まれ、同じ機能を果たしています。

「調節回路」とは、生物の遺伝子(DNA)の発現を調節するしくみです。生物の体の全ての細胞は同じDNAをもっていますが、細胞が存在する場所によって、DNAの中のどの遺伝子が活性化するかが決まっています。これをコントロールしているのが「調節因子」と呼ばれるタンパク質の群です。この因子が細胞の役割を決めている。生命の発生のときにも、適切な時刻に適切な場所に適切なタンパク質が次々と生産され、それが生命の形を作っていくのですが、これも調節因子の働きです。

特定の遺伝子は、複数の調節因子の相乗作用によって活性化・不活性化が決まります。また調節因子もタンパク質であり、それはDNA上の遺伝子で決められているので、調節因子が別の調節因子の遺伝子を活性化したり、不活性にするということが起こります。つまり調節因子の群は、それ自体が複雑なネットワーク(=調節回路)を構成していて、この回路のパターンの数は膨大です。この調節回路の膨大なバリエーションが、遺伝子の適材適所での発現をコントロールしています。

こういった調節回路の遺伝子型も、代謝と同じような「遺伝子型ネットワーク」を構成していることが判明しました。

タンパク質と調節回路に関するコンピュータ・シミュレーションの方法やその結果は省略しますが、代謝の場合と同じ結果が得られたことが説明されています。その内容も興味深いのですが、詳細は本書を読んでもらうしかありません。

起こり得た偶然

以上で、最初に掲げた問題設定である「最適者が到来する理由」が明らかになってきました。

(A)(B)(C)(D)で述べたことを、遺伝子(=遺伝子型)、形質(=表現型)、変異、イノベーションという言葉に変えて、もう一度まとめると次のようなるでしょう。「変異」とは遺伝子に含まれるDNAのランダムな変化を言います。また「イノベーション」とは、生命体にとって「新たな形質を示す変異」を言います。イノベーションという言葉は著者のワグナー教授が使っています。

そしてイノベーションの中に最適者が含まれています。つまり、(1)+(2)+(3)の相乗効果で進化 = 最適者の到来が起こり得たのです。

最適者の「出現」はあくまでランダムな現象であり、「偶然」に支配されます。本書のプロローグで「その偶然は起こりうるのか?」という問題設定がされていますが、遺伝子型ネットワークの構造からすると「起こりうる偶然」であり、そして実際に起こった偶然である、というのがワグナー教授の見解です。遺伝子はそういう風に構造化されている、自然はそういう構造をもっているというのが結論です。

頑強性と中立変異

以上の結論で重要なのは(1)のところです。つまり「遺伝子型ネットワーク」の存在は、生物の「頑強さ(robustness)」を示しています。生物は、少しくらい遺伝子が変化したとしても以前どおりに生存していける。もちろん中には致死的影響を与える変異もあるが、そうでないものも膨大にある。本書によると、大腸菌には各種の変異体("株"と呼ばれる)があるが、DNA解析をすると、異なる株ではDNAの25%が違っていることがあるそうです。

この「頑強さ」は多様性を生み出します。そしてその多様性がイノベーションへの "踏み台" になるわけです。仮にある生物の遺伝子型が全部同じだとすると、その同じ遺伝子型の "周り"(近傍)に環境変化にマッチしたイノベーションが "都合よく" 見つからないのです。

これは別な見方をすると、生命の進化における「中立変異の重要性」ということになります。中立とは、自然選択にとってプラスでもマイナスでもないという意味です。ワグナー教授は次のように書いています。

木村資生博士(1924-1994)の「中立説」は、発表当時は激しい反発を受けましたが、その価値が次第に認識され、すでに現代進化論の一部となっています。ワグナー教授も改めてその重要性を認識したようです。

コンピュータは21世紀の顕微鏡

以下は本書を読んだ感想です。本書の最初の方に次のような文章があります。

この文章は本書のはじめの方に出てくるのですが、本書を通読してみて、その意味がよく理解できました。17世紀のヨーロッパで初めて顕微鏡が発明されたときの話は、よく科学の歴史物語であります。水たまりから水滴を一滴とって顕微鏡で覗くと、なにやら微細なものがうごめいていた。これが微生物の発見である、みたいな・・・・・(この話はフェルメールと同時代にオランダのデルフトで活躍したレーウェンフックのことです)。顕微鏡は人間が自然をみる見方を変えてしまいました。

それと似通っています。「21世紀の顕微鏡」であるコンピューターの「意味やそれ自体の意義」は、人間が自然を認識する新しい手段を手に入れたということなのですね(少なくとも生物学にとっては)。そのことが本書を通読してよく理解できました。

イノベーションの原理

この文章の冒頭に、No.56「強い者は生き残れない」で紹介した、吉村仁氏(静岡大学教授)の同名の本について触れました。そこでは、生物の進化は以下のプロセスで進むことが、学界の最新研究も踏まえて説明されていました。

この生物進化のプロセスと、ワグナー教授の「遺伝子型ネットワーク」はピタリと一致します。「シーン0:環境安定期」は、まさに遺伝子型ネットワークによって、同じ形質をもつ多様な遺伝子型が生まれていく時期です。また 「シーン1:環境激変期」から「シーン2:適応放散期」は、遺伝子型ネットワークのどこかの "近傍" から、新環境にマッチした最適なイノベーションが生まれることに相当するでしょう。本書は「生物進化のプロセス」の理論的裏付けたとも言えそうです。その「裏付け」を可能にしたのはコンピュータなのでした。

この生物進化のプロセスは、一般的なイノベーションの原理でもあるようです。ワグナー教授は本書で、人間社会における技術のイノベーションも同様のプロセスで起こることを、数々の事例を引いて語っています。No.56「強い者は生き残れない」で書いたのは、現代社会における企業の "生き残りと革新" も極めて似通ったプロセスだということでした。

日常的に起こる、外面には現れにくい小さなイノベーションの集積が重要なのです。それらのほとんどのものは、結果としてあまり "大きな役には立たない"。しかし環境が大きく変化するとき、それらのどこかから新環境に最適なイノベーションが出現する。均質なものは進化しません。ちょっとぐらいの変化では生き延びられる「頑強さ」あるということは「多様性」が生まれるということであり、それがイノベーションの源泉となると理解できました。

イヌ:生物に内在する変化の可能性

本書は生物に内在するイノベーションの可能性をシミュレーションで解き明かしたものですが、通読して改めて思い出すのは本書の最初にある、ダーウィンの『種の起源』の中の話です。著書は次のように書いています。

イヌは1万年ほど前に、人間が(今で言う)オオカミを家畜化したものです。そして、家畜としての品種改良が本格的に行われたのは、たかがこの数百年です。しかもその「改良」は、現代で言う "遺伝子操作技術" や "遺伝子組み替え技術" を使ったわけではありません。あくまで「交配」や「選別」で行われた。それでいて、出来上がったイヌの外見の多様性は驚くべきものです。

つまり現代のイヌの多様な姿・形は、1万年前のオオカミという種のDNAに、すでに内在していたと考えざるを得ません。その「内在するもの」を、人間が "好み" に従って顕在化させた・・・・・・。高等生物が持っている「変化の可能性」はものすごいものだと思います。我々が現代のオオカミの写真を見ても、その姿・形はみな同じように見えます(No.127「捕食者なき世界(2)」)。つまりどのオオカミも「表現型」は似通っている。しかし「表現型」は同じでも「遺伝子型」は極めて多様になりうると、本書では強調されていました。その実例と言えるでしょう。

我々は直感に裏切られる

本書を読んで強く思ったのは「我々は直感に裏切られる」ということです。我々は「ハヤブサの眼が出来上がってきたのは奇跡だ」と「直感して」しまう。しかし、こういった直感はあくまで我々の日常生活での体験にもとづいています。

「進化」のような事象は、日常生活とは全くかけ離れた次元の話です。遺伝子やDNAやタンパク質は、いずれも分子レベルの話で、まさに21世紀の顕微鏡(=コンピュータ)で見るしかない極超ミクロの世界です。進化は数億年、数千万年といった時間スケールの話です。つまり、進化で対象になる「量」や「個数」や「数字」は、日常感覚とは全くかけ離れています。本書でたびたび登場する大腸菌は細菌の一種ですが、本書によると地球に生息する細菌の数は 5 × 1030 と見積もられている、とあります。我々はその数を想像すらできない。

日常生活からくる「直感」にまどわされてはいけない、というようなことを強く感じました。

本書の日本語訳の題名は『進化の謎を数学で解く』ですが、通読して最後まで分からないのは、いったいどこに数学が使われているのか、ということです。著者の研究は、DNAや遺伝子、タンパク質、代謝などの最新データをもとに、コンピュータを使って遺伝子型の進化のシミュレーションをした、としか読み取れません。シミュレーションの速度向上のために、ある種の数学的手法を使ったのかも知れないし、またアミノ酸配列からタンパク質の3次元的な折り畳み構造を予測するために数学を使ったのかも知れない。しかしその説明はありません。たとえ数学に関係していたとしても、それが研究の本質だとは到底思えない。『進化の謎をコンピュータで解明する』なら、まだ分かりますが・・・・・・。誰が日本語の題をつけたのかは知りませんが、不適切だと思いました。

ただし、巻末に全部の注釈を訳出し、参考文献を全部のせたのは好感がもてました。ちなみに本書の原題は以下の通りです。

生物の進化のプロセスは "Arrival of the Fittest"(適者到来) と "Survival of the Fittest"(適者生存) で進行する・・・・・・。そういう意味を込めた題です。

著者はチューリッヒ大学の進化生物学・環境研究所の教授であり、本の内容は現代進化論の「不備」とも言える事項に解決の方向を提示した、非常に印象的なものです。本の原題は「Arrival of the Fittest」であり、「最適者の到来」という意味です。

現代の進化論への「疑問」

チャールズ・ダーウィン(1809-1882)から始まった近代の進化論は数々の発展を遂げ、現代では以下のプロセスで生物が進化してきたというのが定説になっています。

| ① | 遺伝子(その中心となっているのはDNA)はランダムに突然変異を起こす。このことによって生物の形質が少し変化する。 | ||

| ② | その中から、生物の生息環境にとって最適なものが選択される(natural selection。自然選択=自然淘汰。)。 | ||

| ③ | このような小さな変化が膨大に積み重なることによって、現在の生物の形ができあがった。 |

細かいことを言うとキリがありませんが、ごくアバウトに説明するとこのようになると思います。この中で素人にもわかりやすいのは「突然変異」と「自然選択 = 環境による選択」です。DNAが複製のときにエラーを起こすのはいかにもありそうだし、自然(環境)が最適者を温存するのも分かります。しかし分かりにくいのは「ランダムな変化の中から最適者が生まれ」「それが積み重なることによって高等生物へと進化した」というところです。本当にそんな「うまい話」があるのか、ちょっと深く考えてみると誰しも疑問が沸いてきます。

たとえば、哺乳類や鳥類の眼です。伸縮可能なレンズが網膜の上に像を結び、それが神経のパルスに変換されて「見える」というのは、現代のデジタル1眼レフカメラも顔負けの精密装置です。こんな装置が「ランダムな変化の中から生まれた "最適なもの" が少しづつ積み重なることによって出来上がった」と言えるのかどうか。

こういう疑問を誰しも抱くところに、創造説が "つけいるスキ" が出てきます。創造説とは「生命は神が創造した」との主張で、英米を中心とするキリスト教原理主義者が主張しています。現代では「神」という言葉を消して「インテリジェント・デザイン」と言っていますが、同じことです。

この疑問は、素人だけでなく専門の学者も抱くようです。ド・フリース(1848-1935)は著名な遺伝学者ですが(突然変異の発見で有名)、次のように言ったそうです。

|

もちろん「到来」といっても、どこかからやってくるという意味ではありません。遺伝子の変異によって「出現する」という意味です。なぜわざわざ「到来(Arrival)」と言うのかというと、「生存(Survival)」と対比させているからですね。自然淘汰は「Survival of the Fittest(=適者生存)」を説明できても「Arrival of the Fittest」を説明できない・・・・・・・。それは確かにそうだと思います。

しかし本書によると、なぜ進化の過程で「最適者の到来」が起こり得たのかが説明できるのですね。それをコンピュータ・シミュレーションを駆使して研究した成果が本書です。

その偶然は起こりうるのか?

| ||

|

| ||

本書のプロローグで著者はまず、ハヤブサの眼を例にとって上に述べた「誰しも思う疑問」を提示しています。いわば本書が解答しようとする問題、その「問題設定」の部分です。大変に印象的な文章なので、少々長くなりますが引用してみます。

|

引用したのは本書の冒頭、3ページ目に出てくる文章です。思うのですが、著者のワグナー教授は若い頃(ないしは小さい頃)、ハヤブサとは限らず生物の体の仕組みの精巧さに感動し、その進化の秘密をさぐりたいと思って学者になったのではないでしょうか。そういう想像を誘発するような、"思いが入った" 文章だと思います。さらにワグナー教授の話はハヤブサの体を構成する分子、タンパク質へと進みます。

|

地球上の生命は35億年ほど前に誕生したというのが定説です。そこから「一分子の変化でしかない無数の小さなステップ」が積み重なって進化してきた、その一つとしてたとえばオプシンやクリスタリンがある、という現代進化論が述べられています。しかし著者は「本当にそういう進化が可能な時間があったのだろうか」と問いかけます。

|

いよいよ核心の質問が出てきました。本当に進化が可能な時間があったのかどうか、それはシンプルな数字の計算で見積もれます。

|

ハヤブサの眼にクリスタリンとオプシンが存在するの厳然たる事実です。それをランダムな組み合わせの中から見つけ出す時間がなかったとすると、我々はいったいどこで間違ったのでしょうか。それとも神による創造説や、インテリジェント・デザイン説、ないしは「奇跡」を持ち出さざるを得ないのでょうか・・・・・・。そんな必要はありません。

実は上の推論の中に1つだけ誤った仮定があります。「(アミノ酸の)配列のうちのたった一つの配列だけが光を感知でき、あるいは透明なカメラに似たレンズをつくることができるのだとしたら」という仮定です。ここが違っている。それが本書で解明されています。

本書はクリスタリンやオプシンという特定のタンパク質の進化を扱ったものはありません。そうではなく「代謝」「タンパク質」「調節回路」という、生命体にとって必須の機構をとり、超天文学的な組み合わせの中からどうして最適なものの出現が "ありえた" のか、そこをコンピュータ・シミュレーションで分析しています。その中から以下に「代謝」の概要を紹介します。

代謝

代謝とは、生命体の内部で起こっている化学反応のことです。生命体は代謝の働きによって外部から取り込んだ栄養源をアミノ酸、ビタミンなどの、生命維持に必須の物質に変換しています。また、アンモニアのような体にとっての有害物を無害な物質に変えています。

化学反応の一つの例は蔗糖(スクロース。砂糖の主成分)の加水分解で、生命体にとって基本的なものです。これは、

| ース + 水 | |||

| グルコース(ブドウ糖)+ フルクトース(果糖) |

という反応です。No.105「鳥と人間の共生」で書いたように、ミツバチが蜜を作るのはこの化学反応であり、人間はミツバチが花のショ糖を集めて加水分解してくれた結果としての「ブドウ糖と果糖の集まり = ハチミツ」を有り難くいただくというわけです。

化学反応を可能にしているのは触媒としての酵素です。スクロースの加水分解の場合はスクラーゼと呼ばれる酵素で、これはアミノ酸が1827個連なったタンパク質です。その分子量は約2万に達します。それと比較するとスクロースの分子量は45なので、非常にちっぽけなものです。

一般に酵素は化学反応を数億倍、時には1兆倍に加速することができます。酵素がない限り、代謝は実質的にはありえない。つまり生命体がどのような化学反応(代謝)をもっているかは、どのような酵素をもっているかによります。もちろん、その酵素は遺伝子によって規定されています。

大腸菌は最もよく研究されてきた細菌の一つですが、大腸菌には1300種の化学反応(代謝)があることが分かっています。その他、今までに各種の生物で研究されてきた代謝の種類を全部集めると、約5000種になります。各生命体はこの5000種のうちの何種かの(大腸菌の場合は1300種の)代謝能力をもっており、これは生命体ごとに違っています。それを規定しているのが酵素であり、つまりは酵素を作る指令になる遺伝子ということになります。

代謝の「遺伝子型」

ワグナー教授のシミュレーションにあたっての、まず第1のキーワードは遺伝子型(いだでんしがた。いでんしけい、とも言う)です。今、ある生命体が5000種の代謝のどれを持っているかを、次のような表で表すことにします。

| ||

|

代謝の遺伝子型

(本書より)

| ||

この図は本書から引用したものですが、化学反応としてはスクロースの加水分解だけが書かれていて、あとは省略されています。この表の一番右の縦の列が、ある生命体の「代謝の遺伝子型」です。1 と書いてあれば該当する代謝がある、0 は該当する代謝がないことを示します。

この代謝の遺伝子型はどれぐらいの種類があるのでしょうか。全体の代謝の数は5000なので、その種類は 25000 ということになります。高校で習う常用対数の知識を用いて、2の常用対数を約0.3とすると、この数は 101500 になり、1500桁の数字ということになります。これは宇宙にある全水素原子の数(1090)とは全く比べものにならない超天文学的数字です。代謝の遺伝子型を一つ選ぶということは、この1500桁の数字のパターンから一つを選ぶということになります。

代謝の「表現型」

2番目のキーワードは代謝の「表現型」(ひょうげんがた。ひょうげんけい、とも言う)です。表現型とは、ある遺伝子型が、生物の構造・行動・生理学的性質などの「形態」として発現したものを言います。突然変異で出来た「遺伝子型」の違いは、それが「表現型」の違いとなって現れてこそ自然選択の影響を受けるし、生物は進化します。そして「代謝の表現型」とは、

| 特定の栄養源(炭素源)で生命体が「生存可能」であること |

です。栄養源(炭素源)とは、今までに出てきたスクロース(ショ糖)、グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)をはじめ、エタノール、クエン酸塩、酢酸塩、など、代表的なものだけで約100種類あります。また「生存可能」とは

| 生命体が代謝によって、生命の維持に必須である約60種類の "バイオマス構成要素" を作り出せること |

と定義します。バイオマスとは生物の体を構成する有機物の総体を言う言葉ですが、ここで言う "約60種類のバイオマス構成要素" とは、核酸(DNAやRNAの構成要素。計5種)、アミノ酸(20種)、脂質、補酵素などの、生命にとっては "必須の必須" と言える物質です。

以上のように定義すると、

| ある特定の「代謝の遺伝子型」が、ある特定の「代謝の表現型」をもっているかどうかは、YESかNOかで答えられる |

ことになります。たとえばある「代謝の遺伝子型」が「グルコース(ブドウ糖)だけを栄養源として生存可能か」どうかを調べたいのなら、代謝の遺伝子型で示される「化学反応のワンセット」を調べ、ブドウ糖だけを「入力」として「60種類のバイオマス構成要素」のすべてを「出力」できるような「化学反応の連鎖」があるかどうかを見ればよいわけです。

これは人間が手で調べようとすると、かなり骨の折れる仕事になりますが、こういう仕事こそコンピュータが最も得意とするところです。ここにコンピュータを使うというのがワグナー教授の着眼点です。

遺伝子型の「距離」と「近傍」

進化をコンピュータでシミュレーションするには、さらに2つの遺伝子型の「距離」と「近傍」が重要な概念となります。「代謝の遺伝子型」とは、5000個の 0 か 1 の数字の列でした。このうちのどれか1つの数字を変異させたとしたら、つまり 0 なら 1 に、1 なら 0 にしたものは別の遺伝子型となります。これを元の遺伝子型の「近傍」の遺伝子型と定義します。一つの遺伝子型には5000種の「近傍」があるわけです。言うまでもなく「近傍」とは一つの遺伝子が突然変異して別の遺伝子型になることを模擬しています。つまり、一つの遺伝子型の近傍とはその遺伝子型の5000種の「変異型」と言えます。

さらに2つの遺伝子型を比較したとき、数字が違っているところの数を、2つの遺伝子型の「距離」と定義します。近傍にある2つの遺伝子型の距離は1です。また、一つの遺伝子型の数字をすべて反転させた別の遺伝子型を考えると、その2つの距離は5000となり、元の遺伝子型とは最も「遠い」遺伝子型となります。

コンピュータ・シミュレーション

以上の「遺伝子型」「表現型」「近傍=変異型」「距離」という概念を導入することによって、コンピュータ・シミュレーションの準備が整いました。ワグナー教授が行ったシミュレーションは次のようなものです。

| ① | 「代謝の表現型」として「ブドウ糖だけで生存可能」を取り上げる。 | ||

| ② | 大腸菌は「ブドウ糖だけで生存可能」なことが分かっているので、大腸菌の「代謝の遺伝子型」を出発点とする。 | ||

| ③ | 遺伝子型の「近傍」を探索し、同じ表現型(=ブドウ糖だけで生存可能)をもつ遺伝子型があるかを調べる。そのような遺伝子型があった場合、そこを新たな起点としてその近傍を探索する。 | ||

| ④ | この探索を次々と繰り返していって、「ブドウ糖だけで生存可能」な遺伝子型が変異を繰り返した結果、"どこまで遠くへ行けるか" を調べる。 |

このシミュレーションで判明したことは、かなり意外です。大腸菌の遺伝子型の近傍には「生存不可能」な遺伝子型もありますが、ブドウ糖で生存可能な遺伝子型が数百も見つかりました。さらに近傍から近傍へと変異を繰り返していっても、なかなか「探索」が途切れません。ついには、元の大腸菌の遺伝子型とは80%もの遺伝子が違うところまで探索は続きました。つまり大腸菌とは非常に「遠い」遺伝子型が同じ表現型(=ブドウ糖だけで生存可能)をもっていたのです。

さらに探索の範囲を広げると、同じ表現型を持つ遺伝子型が "あらゆる方向に" 散らばっていて、それぞれの遺伝子型は近傍同士の関係で繋がっていることが分かってきました。この様子をワグナー教授は「遺伝子型ネットワーク」と呼んでいます。それをイメージしやすいように図に表したのが下図です。

| ||

|

遺伝子型ネットワークのイメージ図

(本書より)

| ||

この図で、全体の四角は代謝の遺伝子型の全てです。前に書いたように、その数は 101500 という超天文学的数字です。丸印はブドウ糖だけで生存可能な遺伝子型で、丸と丸の間の線は遺伝子型同士が近傍の関係にあることを示しています。

この丸の数(遺伝子型の数)はどれだけあるのでしょうか。もちろん全てをコンピュータで調べることは数が多すぎて不可能です。ワグナー教授はシミュレーション結果から、全体の数を 10750 と推定しています。つまり

| 代謝の遺伝子型の全体の数は超天文学的数字だが、同じ表現型をもつ遺伝子型の数もまた超天文学的数字になる |

ことが分かってきました。これは平たく言うと、一つの機能を実現する "やり方" は膨大にあるということです。我々は何億年という進化の結果として出来上がった現在の生物を見ています。眼のレンズを構成するクリスタリンというタンパク質を見て、よくもこんなものが都合よく出来たものだと驚嘆します。透明で、伸縮可能で、しかも屈折率が高いタンパク質です。しかしそれは、超天文学的な種類の "やり方" の中から現有生物が採用した、たった一つの "やり方" に過ぎないと想定できるのです。実際、タンパク質の遺伝子型も代謝と同様だということが本書のあとで出てきます。

代謝の表現型は「ブドウ糖で生存可能」だけではありません。「エタノールで生存可能」もあるし「酢酸で生存可能」もある。また「ブドウ糖とエタノールがあれば生存可能」もある。栄養源(炭素源)が100種類あるとしたら、2100 = 1030 種類の表現型があることになります。ワグナー教授はこれらの中の主要な表現型をもつ遺伝子型を調べ、いずれも「遺伝子型ネットワーク」を構成していることを突き止めました。つまり

| 膨大な数の「代謝の表現型」のそれぞれ対応した「遺伝子型ネットワーク」が存在し、それぞれの「遺伝子型ネットワーク」は近傍で繋がった超天文学的数字の遺伝子型(=同じ表現型を示す)から構成されている |

ことになります。さらに重要なのは次の2つの発見です。

| 一つの「遺伝子型ネットワーク」に属する遺伝子型の近傍には、別の「遺伝子型ネットワーク」に属する遺伝子型が存在する。つまり、ある遺伝子型は別の表現型をもつ遺伝子型へと変異できる。 | |||

| 一つの「遺伝子型ネットワーク」に属する、距離が離れた2つの遺伝子型の近傍には、それぞれ別の表現型の遺伝子型が存在する。つまり表現型が同じだとしても、遺伝子型の違いが大きいと、違った表現型へと変異しやすい。 |

タンパク質と調節回路

ワグナー教授は「代謝」だけでなく「タンパク質」と「調節回路」についても、同様のコンピュータ・シミュレーションを行いました。

タンパク質の「遺伝子型」とは、タンパク質を構成しているアミノ酸の並び方です。タンパク質は、ある特定の形に3次元的に折り畳まれることによって、機能を発揮します。タンパク質の「表現型」とは、その3次元形状です。タンパク質は特定の3次元形状をとることで、酵素になったり、眼のレンズになったり、筋肉になったりします。

ワグナー教授はタンパク質の「遺伝子型」から3次元形状を予測するプログラムを作成し、コンピュータ・シミュレーションを行いました。すると、タンパク質の遺伝子型にも、代謝と同じ構造をもった「遺伝子型ネットワーク」があることが分かりました。

たとえば、生物界に広くみられるグロビンというタンパク質のグループがあります。これは酸素と結合する性質があり、生物の体内で酸素を輸送する重要な役割をになっています(ヒトではヘモグロビン)。下に掲げたのは、植物と昆虫のグロビンですが、アミノ酸の並び方は90%以上が違っているにもかかわらず、よく似た形に折り畳まれ、同じ機能を果たしています。

| ||

|

植物と昆虫のグロビン(模式図)

90%のDNAは違っているが、よく似た3次元構造をもっており、酸素を輸送するという同一の機能をはたす。

(本書より)

| ||

「調節回路」とは、生物の遺伝子(DNA)の発現を調節するしくみです。生物の体の全ての細胞は同じDNAをもっていますが、細胞が存在する場所によって、DNAの中のどの遺伝子が活性化するかが決まっています。これをコントロールしているのが「調節因子」と呼ばれるタンパク質の群です。この因子が細胞の役割を決めている。生命の発生のときにも、適切な時刻に適切な場所に適切なタンパク質が次々と生産され、それが生命の形を作っていくのですが、これも調節因子の働きです。

特定の遺伝子は、複数の調節因子の相乗作用によって活性化・不活性化が決まります。また調節因子もタンパク質であり、それはDNA上の遺伝子で決められているので、調節因子が別の調節因子の遺伝子を活性化したり、不活性にするということが起こります。つまり調節因子の群は、それ自体が複雑なネットワーク(=調節回路)を構成していて、この回路のパターンの数は膨大です。この調節回路の膨大なバリエーションが、遺伝子の適材適所での発現をコントロールしています。

こういった調節回路の遺伝子型も、代謝と同じような「遺伝子型ネットワーク」を構成していることが判明しました。

タンパク質と調節回路に関するコンピュータ・シミュレーションの方法やその結果は省略しますが、代謝の場合と同じ結果が得られたことが説明されています。その内容も興味深いのですが、詳細は本書を読んでもらうしかありません。

| ||

|

Arrival of the Fittest

| ||

起こり得た偶然

以上で、最初に掲げた問題設定である「最適者が到来する理由」が明らかになってきました。

(A)(B)(C)(D)で述べたことを、遺伝子(=遺伝子型)、形質(=表現型)、変異、イノベーションという言葉に変えて、もう一度まとめると次のようなるでしょう。「変異」とは遺伝子に含まれるDNAのランダムな変化を言います。また「イノベーション」とは、生命体にとって「新たな形質を示す変異」を言います。イノベーションという言葉は著者のワグナー教授が使っています。

| 生命体は、その形質を変えることなく次々と変異していける。同じ形質を示す遺伝子の潜在的なパターンは超天文学的な数になる(=遺伝子型ネットワーク)。 | |||

| 一つの遺伝子の変異の中には、形質の変化をともなうイノベーションが存在する。 | |||

| 遺伝子型ネットワークに属する違った遺伝子(=同じ形質を示す)は、違ったイノベーションに変異する。 |

そしてイノベーションの中に最適者が含まれています。つまり、(1)+(2)+(3)の相乗効果で進化 = 最適者の到来が起こり得たのです。

最適者の「出現」はあくまでランダムな現象であり、「偶然」に支配されます。本書のプロローグで「その偶然は起こりうるのか?」という問題設定がされていますが、遺伝子型ネットワークの構造からすると「起こりうる偶然」であり、そして実際に起こった偶然である、というのがワグナー教授の見解です。遺伝子はそういう風に構造化されている、自然はそういう構造をもっているというのが結論です。

頑強性と中立変異

以上の結論で重要なのは(1)のところです。つまり「遺伝子型ネットワーク」の存在は、生物の「頑強さ(robustness)」を示しています。生物は、少しくらい遺伝子が変化したとしても以前どおりに生存していける。もちろん中には致死的影響を与える変異もあるが、そうでないものも膨大にある。本書によると、大腸菌には各種の変異体("株"と呼ばれる)があるが、DNA解析をすると、異なる株ではDNAの25%が違っていることがあるそうです。

この「頑強さ」は多様性を生み出します。そしてその多様性がイノベーションへの "踏み台" になるわけです。仮にある生物の遺伝子型が全部同じだとすると、その同じ遺伝子型の "周り"(近傍)に環境変化にマッチしたイノベーションが "都合よく" 見つからないのです。

これは別な見方をすると、生命の進化における「中立変異の重要性」ということになります。中立とは、自然選択にとってプラスでもマイナスでもないという意味です。ワグナー教授は次のように書いています。

|

木村資生博士(1924-1994)の「中立説」は、発表当時は激しい反発を受けましたが、その価値が次第に認識され、すでに現代進化論の一部となっています。ワグナー教授も改めてその重要性を認識したようです。

コンピュータは21世紀の顕微鏡

以下は本書を読んだ感想です。本書の最初の方に次のような文章があります。

|

この文章は本書のはじめの方に出てくるのですが、本書を通読してみて、その意味がよく理解できました。17世紀のヨーロッパで初めて顕微鏡が発明されたときの話は、よく科学の歴史物語であります。水たまりから水滴を一滴とって顕微鏡で覗くと、なにやら微細なものがうごめいていた。これが微生物の発見である、みたいな・・・・・(この話はフェルメールと同時代にオランダのデルフトで活躍したレーウェンフックのことです)。顕微鏡は人間が自然をみる見方を変えてしまいました。

それと似通っています。「21世紀の顕微鏡」であるコンピューターの「意味やそれ自体の意義」は、人間が自然を認識する新しい手段を手に入れたということなのですね(少なくとも生物学にとっては)。そのことが本書を通読してよく理解できました。

イノベーションの原理

この文章の冒頭に、No.56「強い者は生き残れない」で紹介した、吉村仁氏(静岡大学教授)の同名の本について触れました。そこでは、生物の進化は以下のプロセスで進むことが、学界の最新研究も踏まえて説明されていました。

| ◆ | シーン0:環境安定期

| |||||

| ◆ | シーン1:環境激変期

| |||||

| ◆ | シーン2:適応放散期

| |||||

| ◆ | シーン3:最適化期

| |||||

| ◆ | シーン4:環境安定期 = シーン0に戻る |

この生物進化のプロセスと、ワグナー教授の「遺伝子型ネットワーク」はピタリと一致します。「シーン0:環境安定期」は、まさに遺伝子型ネットワークによって、同じ形質をもつ多様な遺伝子型が生まれていく時期です。また 「シーン1:環境激変期」から「シーン2:適応放散期」は、遺伝子型ネットワークのどこかの "近傍" から、新環境にマッチした最適なイノベーションが生まれることに相当するでしょう。本書は「生物進化のプロセス」の理論的裏付けたとも言えそうです。その「裏付け」を可能にしたのはコンピュータなのでした。

この生物進化のプロセスは、一般的なイノベーションの原理でもあるようです。ワグナー教授は本書で、人間社会における技術のイノベーションも同様のプロセスで起こることを、数々の事例を引いて語っています。No.56「強い者は生き残れない」で書いたのは、現代社会における企業の "生き残りと革新" も極めて似通ったプロセスだということでした。

日常的に起こる、外面には現れにくい小さなイノベーションの集積が重要なのです。それらのほとんどのものは、結果としてあまり "大きな役には立たない"。しかし環境が大きく変化するとき、それらのどこかから新環境に最適なイノベーションが出現する。均質なものは進化しません。ちょっとぐらいの変化では生き延びられる「頑強さ」あるということは「多様性」が生まれるということであり、それがイノベーションの源泉となると理解できました。

イヌ:生物に内在する変化の可能性

本書は生物に内在するイノベーションの可能性をシミュレーションで解き明かしたものですが、通読して改めて思い出すのは本書の最初にある、ダーウィンの『種の起源』の中の話です。著書は次のように書いています。

|

イヌは1万年ほど前に、人間が(今で言う)オオカミを家畜化したものです。そして、家畜としての品種改良が本格的に行われたのは、たかがこの数百年です。しかもその「改良」は、現代で言う "遺伝子操作技術" や "遺伝子組み替え技術" を使ったわけではありません。あくまで「交配」や「選別」で行われた。それでいて、出来上がったイヌの外見の多様性は驚くべきものです。

つまり現代のイヌの多様な姿・形は、1万年前のオオカミという種のDNAに、すでに内在していたと考えざるを得ません。その「内在するもの」を、人間が "好み" に従って顕在化させた・・・・・・。高等生物が持っている「変化の可能性」はものすごいものだと思います。我々が現代のオオカミの写真を見ても、その姿・形はみな同じように見えます(No.127「捕食者なき世界(2)」)。つまりどのオオカミも「表現型」は似通っている。しかし「表現型」は同じでも「遺伝子型」は極めて多様になりうると、本書では強調されていました。その実例と言えるでしょう。

グレート・デーン

ジャーマン・シェパード

|

グレイハウンド

ブルドッグ

チャウチャウ

|

我々は直感に裏切られる

本書を読んで強く思ったのは「我々は直感に裏切られる」ということです。我々は「ハヤブサの眼が出来上がってきたのは奇跡だ」と「直感して」しまう。しかし、こういった直感はあくまで我々の日常生活での体験にもとづいています。

「進化」のような事象は、日常生活とは全くかけ離れた次元の話です。遺伝子やDNAやタンパク質は、いずれも分子レベルの話で、まさに21世紀の顕微鏡(=コンピュータ)で見るしかない極超ミクロの世界です。進化は数億年、数千万年といった時間スケールの話です。つまり、進化で対象になる「量」や「個数」や「数字」は、日常感覚とは全くかけ離れています。本書でたびたび登場する大腸菌は細菌の一種ですが、本書によると地球に生息する細菌の数は 5 × 1030 と見積もられている、とあります。我々はその数を想像すらできない。

日常生活からくる「直感」にまどわされてはいけない、というようなことを強く感じました。

(次回に続く)

| 補記 |

本書の日本語訳の題名は『進化の謎を数学で解く』ですが、通読して最後まで分からないのは、いったいどこに数学が使われているのか、ということです。著者の研究は、DNAや遺伝子、タンパク質、代謝などの最新データをもとに、コンピュータを使って遺伝子型の進化のシミュレーションをした、としか読み取れません。シミュレーションの速度向上のために、ある種の数学的手法を使ったのかも知れないし、またアミノ酸配列からタンパク質の3次元的な折り畳み構造を予測するために数学を使ったのかも知れない。しかしその説明はありません。たとえ数学に関係していたとしても、それが研究の本質だとは到底思えない。『進化の謎をコンピュータで解明する』なら、まだ分かりますが・・・・・・。誰が日本語の題をつけたのかは知りませんが、不適切だと思いました。

ただし、巻末に全部の注釈を訳出し、参考文献を全部のせたのは好感がもてました。ちなみに本書の原題は以下の通りです。

|

生物の進化のプロセスは "Arrival of the Fittest"(適者到来) と "Survival of the Fittest"(適者生存) で進行する・・・・・・。そういう意味を込めた題です。

2015-06-27 12:13

nice!(0)

トラックバック(0)