No.284 - 絵を見る技術 [アート]

このブログでは今までに絵画について、本から多数の引用をしてきました。まず『怖い絵』を始めとする中野京子さんの一連の著書です。中野さんの著作全体に流れている主張は、

ということでしょう。絵画は「パッとみて感じればよい、というだけではない」という観点です。

また、絵画の鑑賞は視覚によるわけですが、その視覚は脳が行う情報処理の結果です。次の3つの記事、

は「視覚心理学と絵画」というテーマでした。No.243, No.256 は心理学者の三浦佳世・九州大学名誉教授の本、ないしは新聞コラムによります。脳の情報処理には錯視にみられるような独特の "クセ" があり、画家は意識的・無意識的にそのクセを利用して絵を描いています。つまり、

のです。もちろん絵画の鑑賞においては、その絵をパッと見て「いいな」とか「好きだ」とかを "感じる" のが出発点であり、それが最も重要なことは言うまでもありません。前提知識がなくても鑑賞は全く可能です。しかし前提知識があると鑑賞の面白味が増すということなのです。

ところで、前提知識を問題にするなら「絵の背景」や「視覚心理学」もありますが、「線・形・色などの造形的要素を配置する一般的な原理や方法」こそ、知っておいた方が良い最も基本的な知識のはずです。

2019年に出版された秋田麻早子著『絵を見る技術 ── 名画の構造を読み解く』(朝日出版社 2019)は、まさにそういった知識をまとめたものです。分かりやすくコンパクトに整理された良い本だと思ったので、以下にその内容の一部というか、"さわり" を紹介します。著者の秋田氏はテキサス大学で美術史を専攻し、現在はフリーの美術史研究家として「絵の見方」についてのセミナーを開催している方です。

フォーカルポイント

『絵を見る技術』でまず最初に説明されているのが "フォーカルポイント" です。フォーカルポイントとは「焦点」という意味で、絵の中で最も重要な箇所を言います。絵の主役であり、画家が一番見て欲しいところです。秋田氏は絵の見方として、

と書いています。フォーカルポイントの特徴は、

などです。このようにフォーカルポイントは(②を除いて)周囲との関係、絵全体の中での関係性で決まります。我々が絵を見るとき、パッと見て一番目立つところがフォーカルポイントであることが多いわけです。しかしその一番目立つところだけに注目するのではなく、それがなぜフォーカルポイントなのかを(①~⑥などを踏まえて)考えることが絵の全体を見ることにつながる。上の引用はそのことを言っています。

さらに、フォーカルポイントの別の示し方があります。西欧の宗教画ではキリストによく後光が描かれますが、その後光は集中する線で表される。これは線を一点に集めることで重要さを表せることを示しています。

人間の目は線状のものを追う性質があります。これを利用して視線を誘導する線のことを "リーディングライン" と呼びます。リーディングラインは、はっきりとした線とは限りません。"線状に見えるもの" や、"線を示唆するもの" もリーディングラインの働きをします。また人は似たようなものが並んでいると "線状のものとしてつなげて認識" するので、それもリーディングラインになります。さらに、"グラディエーションや筆遣い" でも線状の向きを示すことができます。

加えて、絵の中の人物の "身振りや手振り" によっても方向を示すことができる。また人は、絵の中の人物がある方向を見ているとき、その人物の視線方向を追ってしまいます。つまり、画面に直接的には描かれていない "視線" もリーディングラインになります。

以上のような各種のリーディングラインを一カ所に集めることで、重要な箇所であるフォーカルポイントを作れるわけです。

各種の手法でフォーカルポイントを強調した代表例が、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』です。

キリストが描かれている絵画なので、フォーカルポイントはもちろんキリストです。そのフォーカルポイントを『最後の晩餐』では次のような手段で強調しています。

秋田氏は「ダメ押しの波状攻撃でフォーカルポイントを明確にしている」と述べています。

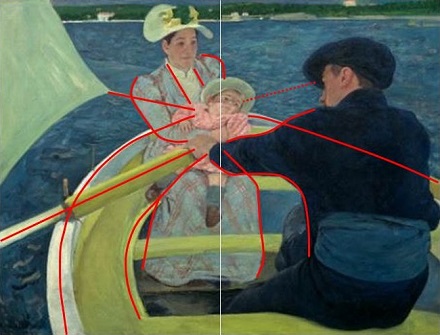

『絵を見る技術』をいったん離れて、以前にこのブログで引用した絵のフォーカルポイントをみたいと思います。ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵するメアリー・カサットの『舟遊び』という作品です(No.87「メアリー・カサットの少女」で引用)。

この絵はメアリー・カサットの弟の一家を描いたものですが、フォーカルポイントは明らかに子どもです。その理由は、

の3点です。No.87 で、この絵は西欧キリスト教絵画の古典的画題である「聖家族」(幼子キリスト、聖母マリア、父ヨセフ)を踏まえているのではないかとしましたが、その理由はこの絵が "やけに子どもを強調している" からで、特に「リーディングラインが放射状に子どもに集中している」ところです。メアリー・カサットは「聖母子と洗礼者ヨハネ」を踏まえたと考えられる『家族』(1893)という絵も描いているので(No.187「メアリー・カサット展」に画像を引用)、『舟遊び』が「聖家族」を意識したのも十分ありうるのと思います。

『絵を見る技術』に戻ります。フォーカルポイントは一つとは限りません。フォーカルポイントが2つあって、それらが対等な絵、あるいは主と従の関係にある絵もあります。

また1つや2つのフォーカルポイントを作る「集中型」ではなく、あえて意図的にフォーカルポイントを数個に分散させる「分散型」の絵もあります。さらにはフォーカルポイントを作らない絵もあり、この究極がジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングだと秋田氏は指摘しています。本書にはありませんが、そのポロックの作品は No.244「ポロック作品に潜むフラクタル」に書いたように、部分が全体と同じ構造を持つ自己相似形(フラクタル)になっているのでした。すべての部分がフォーカルポイントだとも言えるでしょう。

視線誘導による経路生成

リーディングラインはフォーカルポイントを作る手段の一つですが、もう一つの重要な役目は、絵を鑑賞する人の視線を誘導する経路を作ることです。絵画には「こういう流れで絵を見て欲しい」と画家が意図した経路があります。その経路をリーディングラインで作ります。

もっとも一般的な経路は「周回型」の経路です。円形や "の" の字型のリーディングラインで画面を周回するように視線を誘導し、画面全体を見てもらうという方法です。画面全体を周回できばよいので、3角や4角、8の字型(ないしは ∞ 型)でも可能です。そして経路のどこかにフォーカルポイントを置きます。

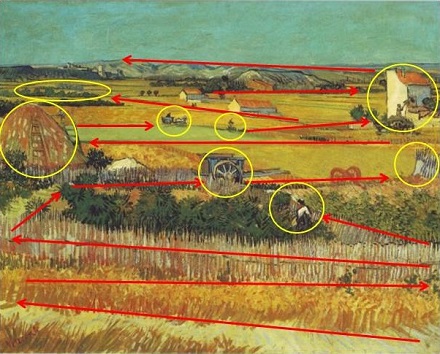

画面を上下(ないしは左右)にジグザグに進む経路もあります。この経路の場合には "視線の折り返し点" が発生しますが、そこに描かれる造形物を秋田氏は "ストッパー" と呼んでいます。アムステルダムのゴッホ美術館が所蔵するゴッホの『収穫』(1888)がその典型例です。

この絵のフォーカルポイントは、一応、画面の真ん中に描かれている手押し車と考えられますが、そんなに目立つものではありません。手押し車より大きい積み藁が左にあるし、右の方には手押し車よりコントラストが目立つ建物がある。つまりこの絵は「フォーカルポイント分散型」の絵だと言えます。

ということは、画面全体に視線を誘導する経路が欲しいわけで、それがジグザグ型のリーディングラインです。そしてリーディングラインの端、視線の押し返し点にはストッパーがうまく配置されています。

この絵で分かるように、ジグザグ型の経路は風景画に最適です。ちなみに、畑を描いたゴッホの絵で下から上へのジグザクの経路をもつ作品は他にもありますが、経路が途絶えていたり、ストッパーがなかったりします。この絵が有名で名画とされているのは、画面全体を覆う経路が慎重に考えられているからでしょう。

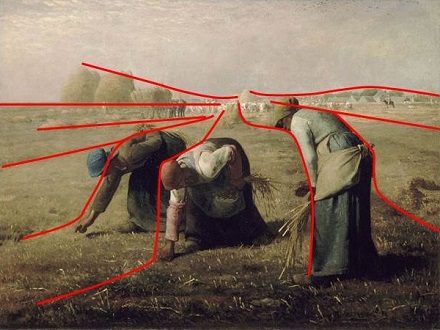

画面のある1点から放射状に広がるリーディングラインを作ることでも、画面全体を覆うことができます。この例が有名なミレーの『落穂拾い』だと、秋田氏は指摘しています。

この絵で、放射状に作られたリーディングラインが集中する所にあるのは積み藁ですが、それがフォーカルポイントではありません。この絵のフォーカルポイントはパッと見てわかる手前の3人の女性であり、リーディングラインは視線を誘導する経路を作っているのです。

秋田氏の説明に付け加えると、No.200「落穂拾いと共産党宣言」で書いたように、この絵の上の方の明るい部分は農地を所有している農民の刈り入れ作業です。一方、手前の少し暗く描かれた3人の女性は、農地に無断で入って刈り取りから漏れた小麦(=落穂)を拾っています。上の方が農民の世界、下の方は最下層の貧農の世界です。

ということは、この絵の傘状の経路に込めた画家の意図は、手前の一人の女性をみて上の明るい世界を見る、別の手前の女性を見て明るい世界を見るというように、落穂を拾う貧農女性と農民が収穫にいそしむ農村を対比的に見て欲しいということでしょう。「人間の目は線状のものを追う性質があり、これを利用して視線を誘導する線がリーディングライン」という原理を考えると、そう推察できます。

この絵が素晴らしい理由はいろいろあり、特に全く顔が見えない3人の女性のモデリングというか、立体感、ボリューム感、存在感は格別なものがあります。それは絵画でしか成し得ない表現でしょう。加えて、画面全体を覆う傘状の視線誘導経路があり、見る人は無意識にしろそれを感じてこの絵に惹かれる。「名画には理由がある」ことがよく理解できるのでした。

バランス

"フォーカルポイント" と "経路" に続いて『絵を見る技術』で説明されているのは、絵画の "バランス" です。バランスとは何か、本書では次のように説明されています。

この引用の最後にある「線のバランス」と「量のバランス」が本書で説明されています。

線のバランスは、具体的に言うと「構造線のバランス」のことです。構造線とは、絵の「軸になる線」「柱となる線」です。塑像の彫刻なら最初に芯を作り、粘土をその回りに付けていって作品に仕上げます。その芯が構造線に相当します。しかし絵画は塑像のような描き方をするわけではないので、構造線は実際に絵を見る人が "感じる" しかありません。構造線はリーディングラインとは違い、線そのものが絵に現れているとは限りません。塑像の芯のように、完成した作品からは見えないことも多い。しかし「絵の軸である、柱である」と感じられる線が構造線です。基本の構造線はシンプルに3つで、

①縦

②横

③斜め

です。縦の構造線は「そのまま立っている感じ」、横の構造線は「寝ている動きのない感じ」、斜めの構造線は「起きあがりそう、もしくは倒れそうという動き」を感じさせます。

縦の構造線と斜めの構造線は、それだけでは不安定な感じをうけるので、別の角度のサブの構造線で "支える" 必要があります。そうすることでバランスがとれた絵だと感じます。線を線で支えるやり方を「リニア・スキーム」と呼びます。『絵を見る技術』ではこの代表例として、上村松園の『序の舞』(東京芸術大学美術館所蔵)と『娘深雪』(足立美術館所蔵)が引用されていました。『娘深雪』の右下にさりげなく描かれている文箱は、斜めのサブの構造線を作ってメインの構造線を支えるという重要な働きをしています。ちなみに、この絵のサブの構造線はメインの構造線とほぼ直角に交わっています。

上村松園の2作品を例としてあるのは、この2作品が極めてシンプルに「線のバランス」を体現しているからでしょう。特に『序の舞』の垂直と水平という分かりやすい構造線は、簡素だけど印象に残るものです。

『絵を見る技術』にはありませんが、『序の舞』の線のバランスで思い出す絵があります。ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館が所蔵するスイスの画家、リオタールの『チョコレートを運ぶ娘』です。

ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館というと、ラファエロ(システィーナの聖母)やジョルジオーネ(眠れるヴィーナス)、フェルメール(窓辺で手紙を読む女、取り持ち女)などの名画が並んでいますが、この絵も妙に印象に残ります。その理由は『序の舞』と同じで、"一目瞭然のシンプルな構造線が持つ力強さ" なのでしょう。『序の舞』と『チョコレートを運ぶ娘』を同一の視点で論じられるというところが、絵画の面白さだと思います。余談ですが、リオタールの絵が成り立つ理由は「18世紀の当時、チョコレートは貴重だった」ということでしょう。

『絵を見る技術』に戻ります。メインの構造線が横線の場合は安定していますが、それだけだと視線が横にスッと抜けてしまって、かえってバランスを欠きます。この場合、縦方向のサブの線を配置すると視線を縦横に動かす楽しみが出てきます。『絵を見る技術』では横の構造線の例をエドワード・ホッパーの『日曜日の早朝』を例に説明されていますが、ここではバーンズ・コレクション(No.95)が所蔵するアンリ・ルソーの作品を引用しておきます。この絵はバーンズ・コレクションのメイン・ルームの West Wall にありますが、この壁全体が「絵の見方の解説」のような展示になっています。

なお、構造線は縦・横・斜め以外に、放物線、円(円弧)、S字などがあることが『絵を見る技術』に述べられています。上記の「バーンズ・コレクションのメイン・ルームの West Wall」にあるセザンヌの2作品(静物画と "レダと白鳥"の絵)は放物線の例です。

私たちは絵画の中のそれぞれの作画要素に「見かけ上の重さ」を感じています。感じる要因の一つは現実の重さからの類推です。たとえば素材が羽や藁だと軽く、鉄や石だと重い。また大きいものは重く、小さいものは軽いと受け止めています。それだけでなく、絵画においては「目立つものほど重い」とも感じています。

この「見かけ上の重さ」を画面全体で均衡させ、左右のどちらかに偏りすぎないようにするのが「量のバランス」です。最も古典的な方法は、フォーカルポイントとなる主役を中心付近に置き、2つの脇役を左右に配置するものです。いわば "釈迦三尊形式" とも呼べるもので、このやりかたでバランスをとるのが「フォーマル・バランス」です。

しかし、主役を画面のど真ん中に置いてバランスをとるのは難しい。なぜなら、主役の右方と左方に描かれるものが違うからで、主役を中心にして「見かけ上の重さ」を調節して量のバランスをとるのが難しいのです。

その「主役ど真ん中」でバランスをとる名人がラファエロだと秋田氏は言っています。その典型例が、ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館が所蔵するラファエロの有名作品『システィーナの聖母』です。この絵では、ちょうど中央に聖母子、左に聖シクストゥス、右に聖バルバラ、下に2人の可愛らしい天使が描かれています。典型的なフォーマル・バランスの絵です。

ちなみに『システィーナの聖母』の「線のバランス」を見ると、構造線は聖母から天使の間に至る垂直線であり、それを支えるリニア・スキームは聖母から聖シクストゥスへの斜めの線と、聖母から聖バルバラへの斜めの線ということになります。

またこの絵の経路は、聖バルバラから反時計回りのリーディングラインで下の2人の天使に至っています。天使と聖バルバラが途切れているように見えますが、絵をよく見ると聖バルバラと2人の天使はアイコンタクトをとっている。登場人物の視線はリーディングラインになるという原則に従って、この絵の経路は周回していることになります。従って、聖バルバラから時計回りに周回していると言ってもよいわけです。

この有名な絵の2人の天使は大変に愛らしく、この部分だけがポスターになったりします。その愛らしさの大きな要因は、普通の宗教画の子どもをモデルにした天使像にはあまりない「上の方を見ている目線」です。しかしその目線にはちゃんと意味があって、右上を向いている(=聖バルバラを見ている)のがポイントなのでした。なぜここに、ちょっと唐突な感じの天使がいるのか、それには理由があったのです。また、あえてこの部分だけアイコンタクトで経路を作ったのが、ラファエロの粋なところでしょう。

『システィーナの聖母』はフォーカルポイントが中央にありましたが、フォーカルポイントを端の方、例えば右端に寄せた絵を描きたい場合はどうするのか。その場合はフォーカルポイントの要素と釣り合うような「バランサー」を左端に寄せた位置に配置するのがよくある手法で、これで量のバランスをとります。この例として『絵を見る技術』で引用してあったのが、ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵するメアリー・カサットの『青い肘掛け椅子の少女』です。この絵は No.86, No.87, No.125 で引用しました。

この絵の少女はエドガー・ドガの友人の娘、犬はカサットの愛犬のベルギー産グリフォン犬ですが、寝ている犬が極端に左端に描かれています。こう描くことによって少女との量のバランスをとっているのです。

本書には書いてありませんが、この「犬が極端に左」ということで改めてこの絵を見てみると、少女が寝そべっている肘掛け椅子はほぼ全容が描かれているのに対し、犬が寝ている肘掛け椅子は半分にぶった切られています。ということは、見る人は画面のさらに左までに椅子全体が広がっていると想像する。この想像まで含めた椅子と犬が、少女と少女の椅子とバランスしている。そうも考えられると思いました。

画面の外を想像させる例として『絵を見る技術』では、画面を一端飛び出し、再び画面に入ってくる経路の絵が引用されていました。菱田春草の『黒き猫図』(1910)です。秋田氏は「視線誘導は画面の中だけで起きるとは限らない」と書いていましたが、だとしたら「量のバランスは画面の中だけで起こるとは限らない」とするのが妥当でしょう。

以上がバランスの話の "さわり" ですが、秋田氏は結論として、ちょっとした "どんでん返し" のようなことを書いています。しかしこれは絵画の本質に迫る話なので次に引用しておきます。

「バランスが取れた、一瞬の理想的な瞬間を組織化しようとする試み」というのは、絵画だけではなさそうです。たとえば写真がそうでしょう。絵画と違って写真の被写体はあくまで "現実の何か" ですが、その現実は場所・時刻・見る方向で有為転変している。その中のバランスがとれた一瞬を切り取るのが写真家である。そう言えると思います。さらに彫刻などの視覚芸術や、建築の視覚に関係したデザインも同じだと思いました。

色

絵画で我々の目に最も直接的に飛び込んでくる要素は「色」ですが、その色について『絵を見る技術』では多方面からの議論されています。ここでは2つの点だけを紹介します。

『絵を見る技術』には、ベラスケスなどの17世紀の画家が使っていた絵の具とその材料が書いてあります。

一見して分かることは、土由来の色(アース・カラー)が多いことです。これと炭由来の黒の絵の具を使えば、安価に油絵が制作できることになります。ベラスケスの時代の古典絵画に暗い色調のくすんだ絵が多いのも、絵の具の制約という面が大きいのです。

これらの色の中で特に高価だったのが青です。青の絵の具に使える天然素材はごくわずかです。ウルトラマリンは同じ重さの金と同じくらいの価格だったし、アズライトも高価です(スマルトは耐久性に問題があった)。

従って青い色を使うのは「高価な絵の具を使って豪華に見せたい」という意図がありました。聖母マリアやキリストの衣装に青を使うのは理由があるのです。No.18「ブルーの世界」で、国立西洋美術館に常設展示されているドルチの『悲しみの聖母』(1655頃)を引用しましたが、ウルトラマリンの青の色が素晴らしく、高貴だという印象を強く受けます。

このウルトラマリンを駆使したのがフェルメールでした。No.18 では『牛乳を注ぐ女』(1660頃)を引用しましたが、『真珠の耳飾りの少女』(1665頃)のターバンの青も有名です。これらの絵は良く知られていますが、『絵を見る技術』ではちょっと意外なフェルメール作品が引用されていて、意外な説明がありました。英国王室が所蔵する『音楽の稽古』という作品です。

これは少々驚きです。隠し味ならぬ "隠し絵の具" にウルトラマリン ・・・・・・。フェルメールは居酒屋兼宿屋の主人だったはずですが、パトロンに恵まれていたということでしょう。惜しげもなくウルトラマリンを使う(使えた)画家がフェルメールであり、ウルトラマリンを「フェルメール・ブルー」と言う理由が理解できました。

高価な感じということでは、金色も高価に見えます。ただし金箔を貼ったり金泥・金砂子を使うのではなく「金のように輝く黄色」という意味での金色です。青にその金色を加えた「青+金」が生み出す高級感の魔力は現在までも続いていて、秋田氏はプレミアム・モルツの缶がその例だと言っています。なるほど ・・・・・・。ここでプレミアム・モルツを持ち出すということは、秋田氏はビール好きなのでしょう。

高級なイメージを与える色は、青のほかに「赤、白、黒」があります。これらの絵の具は青ほど高価ではないのですが、なぜ高級感が出るのかと言うと、これらの色で布をきれいに染めるのが難しかったからです。絵の登場人物が赤・白・黒の衣装を着ていたら、当時の人たちは高級だと一目で分かった。この例として秋田氏は、No.19「ベラスケスの怖い絵」で引用した、ベラスケスの『インノケンティウス十世の肖像』(1650)をあげています。教皇が身につけている赤と白はその地位の象徴なのです。

以上ことを考えると、18世紀初頭に開発された世界最初の人工顔料であるプルシアン・ブルーはまさに画期的でした(No.18「ブルーの世界」、No.215「伊藤若冲のプルシアン・ブルー」参照)。そして青については、その後セルリアン・ブルーやコバルト・ブルーなどの人工顔料が開発され、ウルトラマリンも合成できるようになった。もちろん他の色の人工顔料も開発され、画家はチューブから絵の具を出すだけで極彩色の絵を描けるようになったわけです。

我々はそうした状況に慣れっこになっているのですが、どんな色でも同じ値段で自由に使えるという現代の感覚で古典絵画を見てはダメなのですね。昔の画家は極めて少ない色数で絵を描いていて、その工夫も見所の一つだということが理解できました。

お互いに引き立て合う2色の色を「補色」と言います。これは理論によって差はありますが、最も伝統的で、かつ多くの画家が採用したのが「青・橙」「赤・緑」「黄・紫」の組み合わせです。ドラクロワやモネ、ゴッホなども使っていますが、『絵を見る技術』ではセザンヌの絵の解説がしてありました。フィラデルフィア美術館が所蔵する『大水浴図』(1898/1905)です(No.96「フィラデルフィア美術館」)。

秋田氏は「セザンヌの風景画の多くは、青・緑・オレンジを使い、最も明るい色にオレンジをあて、暗い色に青をあてている。この特徴がセザンヌっぽさの一因」という主旨のことを書いています。なるほどと思います。

『絵を見る技術』からは離れますが、この「セザンヌっぽさ」で思い出すことがあります。セザンヌの友人でもあったルノワールの晩年の裸婦像には「青・緑・オレンジ」という色使いの絵がいろいろあることです。この時期のルノワールとセザンヌを対比させた展示が、バーンズ・コレクションの Room 8 South Wall にありました。

構図

画面のどの部分にどういった作画要素を配置するか、そのプランが構図です。画家はさまざまな構図を考えますか、それらの基本となるものがあります。『絵を見る技術』ではこれを構図の「マスター・パターン」と呼んでいます。

マスター・パターンの出発点は、長方形のカンヴァスの真ん中に引いた十字の線と対角線です。この線上に作画要素を配置したり、線にそって要素を描いたり、また線が囲む領域に要素を配置したりします。

これを拡張したのが「等分割パターン」です。画面の縦(ないしは横、あるいはその両方)を 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 などに等分割し、分割してできた小領域に斜線を引く。そういった線や領域を活用して配置を決めます。

『絵画を見る技術』では等分割パターンとして、上に引用した上村松園やラファエロのほかに、フリードリヒの『氷海』(1823/24)、ドラローシュの『レディ・ジェーン・グレイの処刑』(1833)、ヴァロットンの『ボール』(1899)、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの『ダイヤのエースを持ついかさま師』(1635)などで説明してありました。それらの紹介は省略し、以下では等分割以外の画面分割パターンを紹介します。

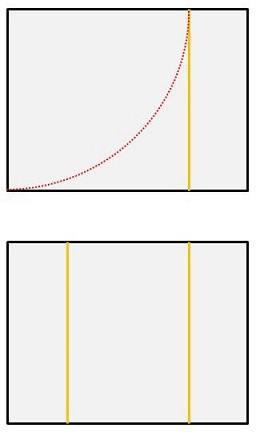

構図 その1:ラバットメント

長方形の短辺を90°回転させて長辺に一致させ、回転した短辺の端から対向する長辺に向かって垂線を引くと、短辺を1辺の長さとする正方形ができます。この垂線を「ラバットメント・ライン」、この垂線による長方形の分割を「ラバットメント・パターン」と呼びます。言い換えると「長方形の中に短辺を1辺とする正方形を、短辺に寄せて作る」ということです。短辺への寄せ方は2通りあるので、1つの長方形でラバットメント・ラインは2本存在します。なお、ラバットメント(rabatment)とは回転という意味です

このラバットメント・ライン(ないしはパターン)を利用して構図を決めることができます。つまり、

などの方法です。ラバットメント・ラインは長方形の短辺と正方形を作るので、安定感のあるリズムの生むのだと思います。ラバットメント・ラインの使用例を何点かあげます。

「花瓶に十数本のひまわりがある絵」をゴッホは何点か描いていて、現在、美術館で見られる絵は5点です。ロンドン、アムステルダム、ミュンヘン、フィラデルフィア、東京の美術館にあります(No.156「世界で2番目に有名な絵」参照)。『絵を見る技術』では "ロンドン版ひまわり" の例が掲げられていますが、ここでは最後に描かれた "フィラデルフィア版ひまわり" を引用しておきます。5点の "ひまわり" は、いずれもテーブルの端の水平線がラバットメント・ラインのごく近くにありますが、この "フィラデルフィア版ひまわり" ではほとんど同一の線になっています。

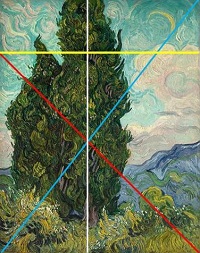

MoMAが所蔵する『星月夜』もゴッホの代表作ですが、フォーカルポイントである糸杉の中心がピタッとラバットメント・ラインに乗っていて、このラインが構造線になっています。

ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』はルーブル美術館の有名絵画ですが、構図にラバットメント・ラインが使われています。画面の中央上端から2つのラバットメント・ラインの端点に斜線を引くと、その斜線が、三色旗の持ち手と女神の腕の角度を作っています。

秋田氏によると、画家のダビッドはよくラバットメント・ラインを使い、弟子のアングルや、そのまた弟子のドラクロワやドラローシュもよくラバットメント・ラインを使うそうです。「一見画風が違って見えても、弟子は師匠の構図法に大きな影響を受けているものです」と、秋田氏は述べています。

ラバットメント・ラインは「主役をまん中に置かないという選択をするとき、微妙にセンター・ラインをはずすための基準線として使える」と、秋田氏は指摘しています。『絵を見る技術』では、このことをワトーの『ピエロ』(ルーブル美術館)で説明しているのですが、以下はゴッホつながりで、クレラー・ミュラー美術館所蔵の『糸杉のある道』(No.158「クレラー・ミュラー美術館」で引用)で "微妙にセンター・ラインをはずす方法" を図示します。この絵はゴッホのサン・レミ時代の最後に描かれた絵です。星と月が描かれているので "もう一枚の「星月夜」" と言えるでしょう。『糸杉と星の見える道』という言い方もあります。

この絵の構造線は、フォーカルポイントとなっている糸杉の中心を通る垂直線で、絵の中心付近にありますが、中心よりは少し右です。また垂直の構造線を支えているのが地平線の横のラインですが、その地平線も中心から少し下に描かれています。この2つの構造線はどうやって決まっているのでしょうか。それはラバットメント・ラインに基づいています。

この絵にラバットメント・ラインを2本引き(黄)、ラインの端点と画面の角を結ぶ2本の線を引きます(赤)。この2本の線と、画面の右上から左下を結ぶ対角線(青)の交点は2つ出来ますが、1つの交点を通る垂直線を描き(白)、もう1つの交点を通る水平線(白)を描くと、それがこの絵の2つの構造線になります。かつ糸杉の根元がラバットメント・ラインと一致します。

なお、メトロポリタン美術館にある『糸杉』は、『糸杉のある道』とは対照的にサン・レミの病院に入院した直後に描かれた絵ですが、垂直の構造線(フォーカルポイントになっている手前の糸杉の中心)は同じ構図をとっています。

構造線を真ん中付近に置きたい、しかしど真ん中は避けて微妙にずらしたいというとき、微妙にずれてはいるが "安定感のあるずれ方" がこの構図だと思います。我々はゴッホというと「独特の感性のままに描いた炎の画家」みたいなイメージでとらえがちなのだけれど、画家である以上、構図はきっちりと計画するわけです。あたりまえかも知れませんが ・・・・・・。『ひまわり』『星月夜』『糸杉のある道』の3作品はそのことをよく示しているのでした。

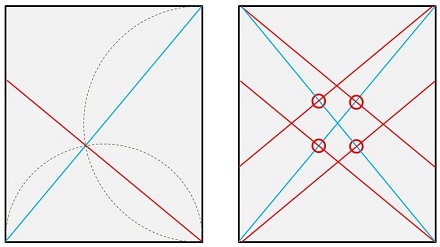

構図 その2:直交パターン

『絵を見る技術』に戻ります。長方形に対角線を引き、それに直交する線を描きます。長方形の一つの辺を直径とする半円と対角線の交点を求めることで直交する線が描けます(下図左)。これを構図の基本とするのを『絵を見る技術』では「直交パターン」と呼んでいます。この2直線の交点を「長方形の眼」と呼びます。一つの長方形は合計4つの眼を持ちます(下図右)。

クレラー・ミュラー美術館が所蔵するゴッホの『夜のカフェテラス』は、直交パターンを構図に生かした例です。

この絵はフォーカルポイントが長方形の眼にあり、また透視図法の消失点もその近くにあります。これによってカフェテラスの奥に吸い込まれていくような感覚を生んでいます。

長方形の眼は長方形の2つの角との3点で直角三角形を作れて、しかもその直角三角形は2種類できます。脳神経科学的に言うと、人間の目は暗黙に直角を見ようとする「直角好き」です(No.238「我々は脳に裏切られる」参照)。カンヴァスに直角が明示されているわけではありませんが、人間は何となくそれを感じる。直交パターンの心地よさというか "リズム" は、そこからくるのではと思いました。

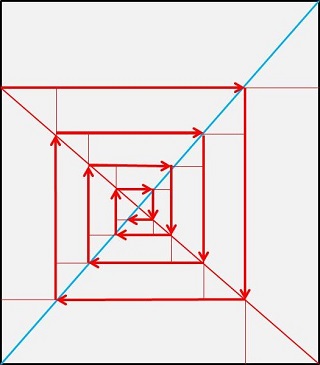

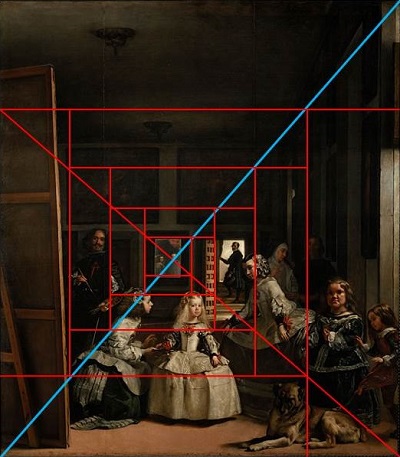

さらに秋田氏は、直交パターンを利用して長方形の内部に渦巻き状に長方形を作り、もとの長方形を入れ子式に分割できることを述べています(下図)。

この分割パターンを利用して描かれているのが、プラド美術館にあるベラスケスの『ラス・メニーナス』です。この絵では長方形の眼のところにフェリペ4世夫妻が映り込んだ鏡があり、『夜のカフェテラス』と同じように、そこに向かって吸い込まれるような感覚があります。また「入れ子式の分割パターン」が絵の構図に生かされているのがよく分かります。

構図 その3:黄金比・黄金分割

黄金比や黄金分割という言葉は多くの人が聞いたことがあると思います。絵画でもいろいろ使われていると考えるかもしれません。しかし秋田氏は「説明に困る」と書いています。

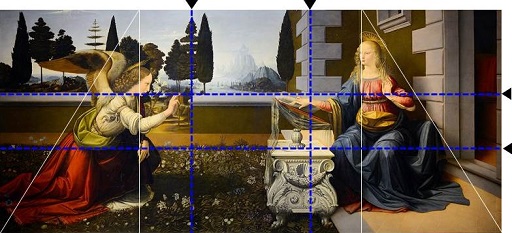

その「心霊写真のようなもの」が多いなかで、秋田氏は意図的に黄金比を使ったと考えられる3作品をあげています。レオナルド・ダ・ヴィンチの『受胎告知』(1472頃)、ボッティチェリの『ヴィーナスの誕生』(1483頃)、ローレンス・アルマ=タデマの『ヘリオガバルスの薔薇』(1888)です。この中から『受胎告知』を以下に紹介します。まずその前提として、黄金比・黄金分割とは何かです。

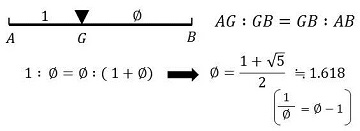

線分ABをG点で分割するとき、AG:GB = GB:AB となるGがABの黄金分割です。AG=1, GB=ϕ とおいて計算すると、ϕは無理数で、約1.618程度の数になります。「1:ϕ」が黄金比です。ϕの逆数は ϕ-1(約0.618)に等しくなります。

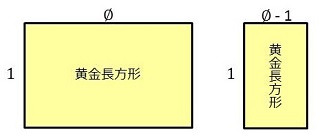

辺の比が「1:ϕ」の黄金比の長方形を「黄金長方形」と言います。また、1/ϕ = ϕ-1 なので、辺の比が「1:ϕ-1」の長方形も黄金長方形です。

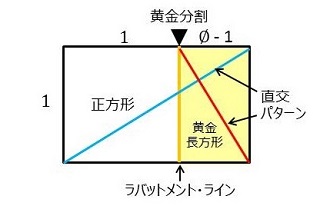

黄金長方形には特別な性質があります(下図)。黄金長方形のラバットメントライン(黄色の線)は、黄金長方形を「正方形と小さい黄金長方形に黄金分割」します。またラバットメントラインの端点と黄金長方形の角を結ぶと直交パターンになります(青と赤の線)。大きな黄金長方形と小さな黄金長方形は相似なので、2つ線は直交するわけです。

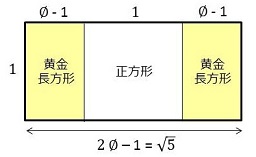

一辺の長さ 1 の正方形の両サイドに黄金長方形をくっつけた横長の長方形を考えると、この長方形の長辺の長さは √5 になります。これは「√5長方形」と呼ばれるものです。

実は、ウフィツィ美術館が所蔵するレオナルド・ダ・ヴィンチの『受胎告知』のカンヴァスは √5長方形です。このカンヴァスの縦横の長さは 98cm × 217cm で、縦横比は 2.214 となり √5(≒ 2.236)と極めて近い値なのです。こんな特別な形の横長カンヴァスは何らかの意図がないと選ぶはずがないのです。

もちろん西欧絵画全般を見ると、カンヴァスを使った絵で横が縦の2倍を超える絵はあります。このブログで引用した絵で言うと、ピカソの『ゲルニカ』(349.3cm×776.6 cm。縦横比:2.223。画像:No.46)がそうだし、ローザ・ボヌールの『馬市』(244.5cm×506.7cm。縦横比;2.072。画像:No.266)も2倍を超えています。しかし、キリスト教絵画で多数描かれた『受胎告知』のテーマでダ・ヴィンチの『受胎告知』ほど横長のカンヴァスはないのではと思います。

次図は『絵を見る技術』に掲載されている画像を再掲したものです。合わせて秋田氏の解説も引用します。

この解説を読んで思ったことです。レオナルド・ダ・ヴィンチと言うと、芸術家、特に画家として技量が飛び抜けているのですが、その一方で工学や解剖学などをどん欲に探求したことが知れられています。つまり「画家ではあるが、理系人間」というイメージが強い。そのダ・ヴィンチが、数学的根拠にもとづく黄金比を使って描いたというは、いかにも雰囲気が出ていると思います。

以上、『絵を見る技術』を紹介しましたが、取り上げたのはこの本のごく一部です。他にも多くの話題がありますが、それは本書を読んでいただくしかありません。一つだけ追加で紹介すると、秋田氏はミュシャの『ダンス』(1898)という作品について、「反復する円を多用する構図を使ってダンスの動きを表現している」と説明し、次のように続けています。

この文章は、ミュシャそっくりの絵を描けない理由の説明であると同時に、模倣できない割にはミュシャ作品が20世紀のポップアートやサブカルチャーに多大な影響を与えた、その理由を言い当てていると思いました。

以上、私なりにまとめると『絵を見る技術』で解説されている "技術" は、どの絵にも共通で、かつ基本的な「絵を描く技術 = 絵を見る技術」です。菱田春草や上村松園が引用してあることからも分かるように、それは日本画にも共通です。

もちろん、こういった技術をわざと無視した絵もあって、特に近代以降に多い。しかしそういう絵を見るとき、「一般的なやり方を、どう意図的に無視しているか」を理解するためには「一般的なやり方」を知らないといけないわけです。

考えてみると、日本画には『絵を見る技術』と相反する絵がいろいろあります。リーディングラインが画面から飛び出して戻ってこない絵とか、量のバランスを全く無視した絵などです。思うに、19世紀の欧州画壇のジャポニズムの要因の一つは、そういった絵にヨーロッパの画家が感じた "新鮮さ" だったのではないでしょうか。

「何かを壊した」ことを理解するためには、もともとの「何か」を知っている必要があり、知らないと壊したことさえ分からない。そう思います。

『絵を見る技術』の結論

最後に『絵を見る技術』の最終章に書かれている話です。最終章ではティツィアーノの『ウルビーノのヴィーナス』(1538。ウフィツィ美術館)と、ルーベンスの『十字架降架』(1612/14。アントワープのノートルダム大聖堂)を例に、総合的な分析がされています。

そして『十字架降架』を詳しく分析したあと秋田氏は「よくできている、すごい絵」としつつも、「正直に言うと、この絵は好きとまでは言えない」との主旨を書いています。つまり、

なのです。そして秋田氏は好きなルーベンス作品の例として『クララ・セレーナの肖像』をあげています。この絵はリヒテンシュタイン侯爵家が所蔵していて、日本でも何回か展示さたことがあるので実物を見た人もいると思います。

こういう文章を読むと何だかホッとします。つまり秋田氏は『絵を見る技術』という著書の最後の最後で、

わけです。つまり、さんざん説明してきた "絵を見る技術" とは全く違う絵の見方も大いにアリということを、秋田氏自身が語っている。「生命力漲る少女が夭折したと知ると、この絵がとどめた一瞬が、どれほど脆く儚いものだったかと気づく」というような "思い入れたっぷりの文章" になるのは、要するにそういうことです。

そして、上の引用の最後の文章が『絵を見る技術』という本の結論なのでした。

1枚の絵の "背景"、つまり画家が描くに至った経緯や画家の個人史、制作された時代の状況などを知ると、より興味深く鑑賞できる

ということでしょう。絵画は「パッとみて感じればよい、というだけではない」という観点です。

また、絵画の鑑賞は視覚によるわけですが、その視覚は脳が行う情報処理の結果です。次の3つの記事、

は「視覚心理学と絵画」というテーマでした。No.243, No.256 は心理学者の三浦佳世・九州大学名誉教授の本、ないしは新聞コラムによります。脳の情報処理には錯視にみられるような独特の "クセ" があり、画家は意識的・無意識的にそのクセを利用して絵を描いています。つまり、

視覚心理学が明らかにした人間の脳の働きを知っておくと、より興味深く絵画を鑑賞できる

のです。もちろん絵画の鑑賞においては、その絵をパッと見て「いいな」とか「好きだ」とかを "感じる" のが出発点であり、それが最も重要なことは言うまでもありません。前提知識がなくても鑑賞は全く可能です。しかし前提知識があると鑑賞の面白味が増すということなのです。

2019年に出版された秋田麻早子著『絵を見る技術 ── 名画の構造を読み解く』(朝日出版社 2019)は、まさにそういった知識をまとめたものです。分かりやすくコンパクトに整理された良い本だと思ったので、以下にその内容の一部というか、"さわり" を紹介します。著者の秋田氏はテキサス大学で美術史を専攻し、現在はフリーの美術史研究家として「絵の見方」についてのセミナーを開催している方です。

以下『絵を見る技術』を "本書" と書くことがあります。また本からの引用において、下線は原文にはありません。

フォーカルポイント

『絵を見る技術』でまず最初に説明されているのが "フォーカルポイント" です。フォーカルポイントとは「焦点」という意味で、絵の中で最も重要な箇所を言います。絵の主役であり、画家が一番見て欲しいところです。秋田氏は絵の見方として、

|

と書いています。フォーカルポイントの特徴は、

| 画面にそれ一つしかない | |

| 顔などの見慣れたもの | |

| そこだけ色が違う | |

| 他と比べて一番大きい | |

| 画面のど真ん中にある | |

| コントラスト(明暗差)が目立つところ |

などです。このようにフォーカルポイントは(②を除いて)周囲との関係、絵全体の中での関係性で決まります。我々が絵を見るとき、パッと見て一番目立つところがフォーカルポイントであることが多いわけです。しかしその一番目立つところだけに注目するのではなく、それがなぜフォーカルポイントなのかを(①~⑥などを踏まえて)考えることが絵の全体を見ることにつながる。上の引用はそのことを言っています。

さらに、フォーカルポイントの別の示し方があります。西欧の宗教画ではキリストによく後光が描かれますが、その後光は集中する線で表される。これは線を一点に集めることで重要さを表せることを示しています。

人間の目は線状のものを追う性質があります。これを利用して視線を誘導する線のことを "リーディングライン" と呼びます。リーディングラインは、はっきりとした線とは限りません。"線状に見えるもの" や、"線を示唆するもの" もリーディングラインの働きをします。また人は似たようなものが並んでいると "線状のものとしてつなげて認識" するので、それもリーディングラインになります。さらに、"グラディエーションや筆遣い" でも線状の向きを示すことができます。

加えて、絵の中の人物の "身振りや手振り" によっても方向を示すことができる。また人は、絵の中の人物がある方向を見ているとき、その人物の視線方向を追ってしまいます。つまり、画面に直接的には描かれていない "視線" もリーディングラインになります。

以上のような各種のリーディングラインを一カ所に集めることで、重要な箇所であるフォーカルポイントを作れるわけです。

各種の手法でフォーカルポイントを強調した代表例が、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』です。

|

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519) 「最後の晩餐」(1495/98) |

サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(ミラノ) |

キリストが描かれている絵画なので、フォーカルポイントはもちろんキリストです。そのフォーカルポイントを『最後の晩餐』では次のような手段で強調しています。

| キリストをど真ん中に描く。 | |

| 一点透視図法の消失点がキリストの頭にあるので、リーディングラインがキリストに集まる。 | |

| 背景の窓の外を明るくすることによって、キリストのコントラストを際だたせる。 | |

| 弟子の手振り・身振りのリーディングラインでキリストを示す。 | |

| 弟子の視線の方向でキリストを示す。 |

秋田氏は「ダメ押しの波状攻撃でフォーカルポイントを明確にしている」と述べています。

『絵を見る技術』をいったん離れて、以前にこのブログで引用した絵のフォーカルポイントをみたいと思います。ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵するメアリー・カサットの『舟遊び』という作品です(No.87「メアリー・カサットの少女」で引用)。

|

メアリー・カサット(1844-1926) 「舟遊び」(1893/94) |

ワシントン・ナショナル・ギャラリー |

この絵はメアリー・カサットの弟の一家を描いたものですが、フォーカルポイントは明らかに子どもです。その理由は、

| 子どもがど真ん中(画面の中心線上)に描かれている。 | |

| 人物では子どもだけに日光があたっている(明暗差)。 | |

| リーディングラインが放射状に子どもに集中している。 |

の3点です。No.87 で、この絵は西欧キリスト教絵画の古典的画題である「聖家族」(幼子キリスト、聖母マリア、父ヨセフ)を踏まえているのではないかとしましたが、その理由はこの絵が "やけに子どもを強調している" からで、特に「リーディングラインが放射状に子どもに集中している」ところです。メアリー・カサットは「聖母子と洗礼者ヨハネ」を踏まえたと考えられる『家族』(1893)という絵も描いているので(No.187「メアリー・カサット展」に画像を引用)、『舟遊び』が「聖家族」を意識したのも十分ありうるのと思います。

|

「舟遊び」のリーディングラインは、放射状に子どもに集中している。また子どもの顔は画面の中央に描かれ、顔に光が当たっている。 |

『絵を見る技術』に戻ります。フォーカルポイントは一つとは限りません。フォーカルポイントが2つあって、それらが対等な絵、あるいは主と従の関係にある絵もあります。

また1つや2つのフォーカルポイントを作る「集中型」ではなく、あえて意図的にフォーカルポイントを数個に分散させる「分散型」の絵もあります。さらにはフォーカルポイントを作らない絵もあり、この究極がジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングだと秋田氏は指摘しています。本書にはありませんが、そのポロックの作品は No.244「ポロック作品に潜むフラクタル」に書いたように、部分が全体と同じ構造を持つ自己相似形(フラクタル)になっているのでした。すべての部分がフォーカルポイントだとも言えるでしょう。

視線誘導による経路生成

リーディングラインはフォーカルポイントを作る手段の一つですが、もう一つの重要な役目は、絵を鑑賞する人の視線を誘導する経路を作ることです。絵画には「こういう流れで絵を見て欲しい」と画家が意図した経路があります。その経路をリーディングラインで作ります。

| 周回型の経路 |

もっとも一般的な経路は「周回型」の経路です。円形や "の" の字型のリーディングラインで画面を周回するように視線を誘導し、画面全体を見てもらうという方法です。画面全体を周回できばよいので、3角や4角、8の字型(ないしは ∞ 型)でも可能です。そして経路のどこかにフォーカルポイントを置きます。

| ジグザク型の経路とストッパー |

画面を上下(ないしは左右)にジグザグに進む経路もあります。この経路の場合には "視線の折り返し点" が発生しますが、そこに描かれる造形物を秋田氏は "ストッパー" と呼んでいます。アムステルダムのゴッホ美術館が所蔵するゴッホの『収穫』(1888)がその典型例です。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890) 「収穫」(1888) |

ゴッホ美術館(アムステルダム) |

この絵のフォーカルポイントは、一応、画面の真ん中に描かれている手押し車と考えられますが、そんなに目立つものではありません。手押し車より大きい積み藁が左にあるし、右の方には手押し車よりコントラストが目立つ建物がある。つまりこの絵は「フォーカルポイント分散型」の絵だと言えます。

ということは、画面全体に視線を誘導する経路が欲しいわけで、それがジグザグ型のリーディングラインです。そしてリーディングラインの端、視線の押し返し点にはストッパーがうまく配置されています。

|

この絵で分かるように、ジグザグ型の経路は風景画に最適です。ちなみに、畑を描いたゴッホの絵で下から上へのジグザクの経路をもつ作品は他にもありますが、経路が途絶えていたり、ストッパーがなかったりします。この絵が有名で名画とされているのは、画面全体を覆う経路が慎重に考えられているからでしょう。

| 放射型の経路 |

画面のある1点から放射状に広がるリーディングラインを作ることでも、画面全体を覆うことができます。この例が有名なミレーの『落穂拾い』だと、秋田氏は指摘しています。

|

ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875) 「落穂拾い」(1857) |

オルセー美術館 |

|

|

この絵で、放射状に作られたリーディングラインが集中する所にあるのは積み藁ですが、それがフォーカルポイントではありません。この絵のフォーカルポイントはパッと見てわかる手前の3人の女性であり、リーディングラインは視線を誘導する経路を作っているのです。

秋田氏の説明に付け加えると、No.200「落穂拾いと共産党宣言」で書いたように、この絵の上の方の明るい部分は農地を所有している農民の刈り入れ作業です。一方、手前の少し暗く描かれた3人の女性は、農地に無断で入って刈り取りから漏れた小麦(=落穂)を拾っています。上の方が農民の世界、下の方は最下層の貧農の世界です。

ということは、この絵の傘状の経路に込めた画家の意図は、手前の一人の女性をみて上の明るい世界を見る、別の手前の女性を見て明るい世界を見るというように、落穂を拾う貧農女性と農民が収穫にいそしむ農村を対比的に見て欲しいということでしょう。「人間の目は線状のものを追う性質があり、これを利用して視線を誘導する線がリーディングライン」という原理を考えると、そう推察できます。

この絵が素晴らしい理由はいろいろあり、特に全く顔が見えない3人の女性のモデリングというか、立体感、ボリューム感、存在感は格別なものがあります。それは絵画でしか成し得ない表現でしょう。加えて、画面全体を覆う傘状の視線誘導経路があり、見る人は無意識にしろそれを感じてこの絵に惹かれる。「名画には理由がある」ことがよく理解できるのでした。

バランス

"フォーカルポイント" と "経路" に続いて『絵を見る技術』で説明されているのは、絵画の "バランス" です。バランスとは何か、本書では次のように説明されています。

|

この引用の最後にある「線のバランス」と「量のバランス」が本書で説明されています。

| 構造線のバランス |

線のバランスは、具体的に言うと「構造線のバランス」のことです。構造線とは、絵の「軸になる線」「柱となる線」です。塑像の彫刻なら最初に芯を作り、粘土をその回りに付けていって作品に仕上げます。その芯が構造線に相当します。しかし絵画は塑像のような描き方をするわけではないので、構造線は実際に絵を見る人が "感じる" しかありません。構造線はリーディングラインとは違い、線そのものが絵に現れているとは限りません。塑像の芯のように、完成した作品からは見えないことも多い。しかし「絵の軸である、柱である」と感じられる線が構造線です。基本の構造線はシンプルに3つで、

①縦

②横

③斜め

です。縦の構造線は「そのまま立っている感じ」、横の構造線は「寝ている動きのない感じ」、斜めの構造線は「起きあがりそう、もしくは倒れそうという動き」を感じさせます。

縦の構造線と斜めの構造線は、それだけでは不安定な感じをうけるので、別の角度のサブの構造線で "支える" 必要があります。そうすることでバランスがとれた絵だと感じます。線を線で支えるやり方を「リニア・スキーム」と呼びます。『絵を見る技術』ではこの代表例として、上村松園の『序の舞』(東京芸術大学美術館所蔵)と『娘深雪』(足立美術館所蔵)が引用されていました。『娘深雪』の右下にさりげなく描かれている文箱は、斜めのサブの構造線を作ってメインの構造線を支えるという重要な働きをしています。ちなみに、この絵のサブの構造線はメインの構造線とほぼ直角に交わっています。

|

上村松園(1875-1949) 「序の舞」(1936) |

東京芸術大学美術館 |

|

|

上村松園 「娘深雪」(1914) |

足立美術館 |

|

上村松園の2作品を例としてあるのは、この2作品が極めてシンプルに「線のバランス」を体現しているからでしょう。特に『序の舞』の垂直と水平という分かりやすい構造線は、簡素だけど印象に残るものです。

『絵を見る技術』にはありませんが、『序の舞』の線のバランスで思い出す絵があります。ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館が所蔵するスイスの画家、リオタールの『チョコレートを運ぶ娘』です。

|

ジャン = エティエンヌ・リオタール (1702-1789) 「チョコレートを運ぶ娘」(1744/45) |

ドレスデン:アルテ・マイスター絵画館 |

ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館というと、ラファエロ(システィーナの聖母)やジョルジオーネ(眠れるヴィーナス)、フェルメール(窓辺で手紙を読む女、取り持ち女)などの名画が並んでいますが、この絵も妙に印象に残ります。その理由は『序の舞』と同じで、"一目瞭然のシンプルな構造線が持つ力強さ" なのでしょう。『序の舞』と『チョコレートを運ぶ娘』を同一の視点で論じられるというところが、絵画の面白さだと思います。余談ですが、リオタールの絵が成り立つ理由は「18世紀の当時、チョコレートは貴重だった」ということでしょう。

『絵を見る技術』に戻ります。メインの構造線が横線の場合は安定していますが、それだけだと視線が横にスッと抜けてしまって、かえってバランスを欠きます。この場合、縦方向のサブの線を配置すると視線を縦横に動かす楽しみが出てきます。『絵を見る技術』では横の構造線の例をエドワード・ホッパーの『日曜日の早朝』を例に説明されていますが、ここではバーンズ・コレクション(No.95)が所蔵するアンリ・ルソーの作品を引用しておきます。この絵はバーンズ・コレクションのメイン・ルームの West Wall にありますが、この壁全体が「絵の見方の解説」のような展示になっています。

|

アンリ・ルソー(1844-1910) 「木の幹がある運河と風景」(1900) |

バーンズ・コレクション |

バーンズ・コレクションがWebサイトに掲載している題名は「The Canal and Landscape with Tree Trunks」であり、それを直訳した。Tree Trunks とあるが、切られた丸太も描かれている。モノの大きさの関係が変だが、ルソー作品ではよくある。 |

なお、構造線は縦・横・斜め以外に、放物線、円(円弧)、S字などがあることが『絵を見る技術』に述べられています。上記の「バーンズ・コレクションのメイン・ルームの West Wall」にあるセザンヌの2作品(静物画と "レダと白鳥"の絵)は放物線の例です。

| 量のバランス |

私たちは絵画の中のそれぞれの作画要素に「見かけ上の重さ」を感じています。感じる要因の一つは現実の重さからの類推です。たとえば素材が羽や藁だと軽く、鉄や石だと重い。また大きいものは重く、小さいものは軽いと受け止めています。それだけでなく、絵画においては「目立つものほど重い」とも感じています。

この「見かけ上の重さ」を画面全体で均衡させ、左右のどちらかに偏りすぎないようにするのが「量のバランス」です。最も古典的な方法は、フォーカルポイントとなる主役を中心付近に置き、2つの脇役を左右に配置するものです。いわば "釈迦三尊形式" とも呼べるもので、このやりかたでバランスをとるのが「フォーマル・バランス」です。

しかし、主役を画面のど真ん中に置いてバランスをとるのは難しい。なぜなら、主役の右方と左方に描かれるものが違うからで、主役を中心にして「見かけ上の重さ」を調節して量のバランスをとるのが難しいのです。

その「主役ど真ん中」でバランスをとる名人がラファエロだと秋田氏は言っています。その典型例が、ドレスデンのアルテ・マイスター絵画館が所蔵するラファエロの有名作品『システィーナの聖母』です。この絵では、ちょうど中央に聖母子、左に聖シクストゥス、右に聖バルバラ、下に2人の可愛らしい天使が描かれています。典型的なフォーマル・バランスの絵です。

|

ラファエロ・サンティ(1483-1520) 「システィーナの聖母」(1513/14) |

ドレスデン:アルテ・マイスター絵画館 |

|

ちなみに『システィーナの聖母』の「線のバランス」を見ると、構造線は聖母から天使の間に至る垂直線であり、それを支えるリニア・スキームは聖母から聖シクストゥスへの斜めの線と、聖母から聖バルバラへの斜めの線ということになります。

またこの絵の経路は、聖バルバラから反時計回りのリーディングラインで下の2人の天使に至っています。天使と聖バルバラが途切れているように見えますが、絵をよく見ると聖バルバラと2人の天使はアイコンタクトをとっている。登場人物の視線はリーディングラインになるという原則に従って、この絵の経路は周回していることになります。従って、聖バルバラから時計回りに周回していると言ってもよいわけです。

この有名な絵の2人の天使は大変に愛らしく、この部分だけがポスターになったりします。その愛らしさの大きな要因は、普通の宗教画の子どもをモデルにした天使像にはあまりない「上の方を見ている目線」です。しかしその目線にはちゃんと意味があって、右上を向いている(=聖バルバラを見ている)のがポイントなのでした。なぜここに、ちょっと唐突な感じの天使がいるのか、それには理由があったのです。また、あえてこの部分だけアイコンタクトで経路を作ったのが、ラファエロの粋なところでしょう。

『システィーナの聖母』はフォーカルポイントが中央にありましたが、フォーカルポイントを端の方、例えば右端に寄せた絵を描きたい場合はどうするのか。その場合はフォーカルポイントの要素と釣り合うような「バランサー」を左端に寄せた位置に配置するのがよくある手法で、これで量のバランスをとります。この例として『絵を見る技術』で引用してあったのが、ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵するメアリー・カサットの『青い肘掛け椅子の少女』です。この絵は No.86, No.87, No.125 で引用しました。

|

メアリー・カサット(1844-1926) 「青い肘掛け椅子の少女」(1878) |

ワシントン・ナショナル・ギャラリー |

この絵の少女はエドガー・ドガの友人の娘、犬はカサットの愛犬のベルギー産グリフォン犬ですが、寝ている犬が極端に左端に描かれています。こう描くことによって少女との量のバランスをとっているのです。

本書には書いてありませんが、この「犬が極端に左」ということで改めてこの絵を見てみると、少女が寝そべっている肘掛け椅子はほぼ全容が描かれているのに対し、犬が寝ている肘掛け椅子は半分にぶった切られています。ということは、見る人は画面のさらに左までに椅子全体が広がっていると想像する。この想像まで含めた椅子と犬が、少女と少女の椅子とバランスしている。そうも考えられると思いました。

画面の外を想像させる例として『絵を見る技術』では、画面を一端飛び出し、再び画面に入ってくる経路の絵が引用されていました。菱田春草の『黒き猫図』(1910)です。秋田氏は「視線誘導は画面の中だけで起きるとは限らない」と書いていましたが、だとしたら「量のバランスは画面の中だけで起こるとは限らない」とするのが妥当でしょう。

以上がバランスの話の "さわり" ですが、秋田氏は結論として、ちょっとした "どんでん返し" のようなことを書いています。しかしこれは絵画の本質に迫る話なので次に引用しておきます。

|

「バランスが取れた、一瞬の理想的な瞬間を組織化しようとする試み」というのは、絵画だけではなさそうです。たとえば写真がそうでしょう。絵画と違って写真の被写体はあくまで "現実の何か" ですが、その現実は場所・時刻・見る方向で有為転変している。その中のバランスがとれた一瞬を切り取るのが写真家である。そう言えると思います。さらに彫刻などの視覚芸術や、建築の視覚に関係したデザインも同じだと思いました。

色

絵画で我々の目に最も直接的に飛び込んでくる要素は「色」ですが、その色について『絵を見る技術』では多方面からの議論されています。ここでは2つの点だけを紹介します。

| アース・カラーから極彩色へ |

『絵を見る技術』には、ベラスケスなどの17世紀の画家が使っていた絵の具とその材料が書いてあります。

| 鉛白、カルサイト(方解石) | |

| チャコールブラック(木炭)、ボーンブラック(骨炭) | |

| ブラウンオーカー(土)、アンバー(土)、レッドオーカー(土) | |

| レッドオーキ(セイヨウアカネから抽出したマダーなどの染料由来)、ヴァーミリオン(水銀朱) | |

| リード・ティン・イエロー(鉛錫黄)、イエローオーカー(土) | |

| アズライト(藍銅鉱)、スマルト(色ガラス)、ウルトラマリン(ラピスラズリ) | |

| マラカイト(孔雀石)、ヴェルディグリ(緑青)、グリーンアース(土) |

一見して分かることは、土由来の色(アース・カラー)が多いことです。これと炭由来の黒の絵の具を使えば、安価に油絵が制作できることになります。ベラスケスの時代の古典絵画に暗い色調のくすんだ絵が多いのも、絵の具の制約という面が大きいのです。

これらの色の中で特に高価だったのが青です。青の絵の具に使える天然素材はごくわずかです。ウルトラマリンは同じ重さの金と同じくらいの価格だったし、アズライトも高価です(スマルトは耐久性に問題があった)。

従って青い色を使うのは「高価な絵の具を使って豪華に見せたい」という意図がありました。聖母マリアやキリストの衣装に青を使うのは理由があるのです。No.18「ブルーの世界」で、国立西洋美術館に常設展示されているドルチの『悲しみの聖母』(1655頃)を引用しましたが、ウルトラマリンの青の色が素晴らしく、高貴だという印象を強く受けます。

このウルトラマリンを駆使したのがフェルメールでした。No.18 では『牛乳を注ぐ女』(1660頃)を引用しましたが、『真珠の耳飾りの少女』(1665頃)のターバンの青も有名です。これらの絵は良く知られていますが、『絵を見る技術』ではちょっと意外なフェルメール作品が引用されていて、意外な説明がありました。英国王室が所蔵する『音楽の稽古』という作品です。

|

ヨハネス・フェルメール(1632-1675) 「音楽の稽古」(1660年代前半) |

英国王室所蔵 |

|

これは少々驚きです。隠し味ならぬ "隠し絵の具" にウルトラマリン ・・・・・・。フェルメールは居酒屋兼宿屋の主人だったはずですが、パトロンに恵まれていたということでしょう。惜しげもなくウルトラマリンを使う(使えた)画家がフェルメールであり、ウルトラマリンを「フェルメール・ブルー」と言う理由が理解できました。

高価な感じということでは、金色も高価に見えます。ただし金箔を貼ったり金泥・金砂子を使うのではなく「金のように輝く黄色」という意味での金色です。青にその金色を加えた「青+金」が生み出す高級感の魔力は現在までも続いていて、秋田氏はプレミアム・モルツの缶がその例だと言っています。なるほど ・・・・・・。ここでプレミアム・モルツを持ち出すということは、秋田氏はビール好きなのでしょう。

高級なイメージを与える色は、青のほかに「赤、白、黒」があります。これらの絵の具は青ほど高価ではないのですが、なぜ高級感が出るのかと言うと、これらの色で布をきれいに染めるのが難しかったからです。絵の登場人物が赤・白・黒の衣装を着ていたら、当時の人たちは高級だと一目で分かった。この例として秋田氏は、No.19「ベラスケスの怖い絵」で引用した、ベラスケスの『インノケンティウス十世の肖像』(1650)をあげています。教皇が身につけている赤と白はその地位の象徴なのです。

以上ことを考えると、18世紀初頭に開発された世界最初の人工顔料であるプルシアン・ブルーはまさに画期的でした(No.18「ブルーの世界」、No.215「伊藤若冲のプルシアン・ブルー」参照)。そして青については、その後セルリアン・ブルーやコバルト・ブルーなどの人工顔料が開発され、ウルトラマリンも合成できるようになった。もちろん他の色の人工顔料も開発され、画家はチューブから絵の具を出すだけで極彩色の絵を描けるようになったわけです。

我々はそうした状況に慣れっこになっているのですが、どんな色でも同じ値段で自由に使えるという現代の感覚で古典絵画を見てはダメなのですね。昔の画家は極めて少ない色数で絵を描いていて、その工夫も見所の一つだということが理解できました。

| セザンヌの色使い |

お互いに引き立て合う2色の色を「補色」と言います。これは理論によって差はありますが、最も伝統的で、かつ多くの画家が採用したのが「青・橙」「赤・緑」「黄・紫」の組み合わせです。ドラクロワやモネ、ゴッホなども使っていますが、『絵を見る技術』ではセザンヌの絵の解説がしてありました。フィラデルフィア美術館が所蔵する『大水浴図』(1898/1905)です(No.96「フィラデルフィア美術館」)。

|

ポール・セザンヌ(1839-1906) 「大水浴図」(1898/1905) |

フィラデルフィア美術館 |

|

秋田氏は「セザンヌの風景画の多くは、青・緑・オレンジを使い、最も明るい色にオレンジをあて、暗い色に青をあてている。この特徴がセザンヌっぽさの一因」という主旨のことを書いています。なるほどと思います。

『絵を見る技術』からは離れますが、この「セザンヌっぽさ」で思い出すことがあります。セザンヌの友人でもあったルノワールの晩年の裸婦像には「青・緑・オレンジ」という色使いの絵がいろいろあることです。この時期のルノワールとセザンヌを対比させた展示が、バーンズ・コレクションの Room 8 South Wall にありました。

構図

画面のどの部分にどういった作画要素を配置するか、そのプランが構図です。画家はさまざまな構図を考えますか、それらの基本となるものがあります。『絵を見る技術』ではこれを構図の「マスター・パターン」と呼んでいます。

マスター・パターンの出発点は、長方形のカンヴァスの真ん中に引いた十字の線と対角線です。この線上に作画要素を配置したり、線にそって要素を描いたり、また線が囲む領域に要素を配置したりします。

これを拡張したのが「等分割パターン」です。画面の縦(ないしは横、あるいはその両方)を 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 などに等分割し、分割してできた小領域に斜線を引く。そういった線や領域を活用して配置を決めます。

『絵画を見る技術』では等分割パターンとして、上に引用した上村松園やラファエロのほかに、フリードリヒの『氷海』(1823/24)、ドラローシュの『レディ・ジェーン・グレイの処刑』(1833)、ヴァロットンの『ボール』(1899)、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの『ダイヤのエースを持ついかさま師』(1635)などで説明してありました。それらの紹介は省略し、以下では等分割以外の画面分割パターンを紹介します。

構図 その1:ラバットメント

長方形の短辺を90°回転させて長辺に一致させ、回転した短辺の端から対向する長辺に向かって垂線を引くと、短辺を1辺の長さとする正方形ができます。この垂線を「ラバットメント・ライン」、この垂線による長方形の分割を「ラバットメント・パターン」と呼びます。言い換えると「長方形の中に短辺を1辺とする正方形を、短辺に寄せて作る」ということです。短辺への寄せ方は2通りあるので、1つの長方形でラバットメント・ラインは2本存在します。なお、ラバットメント(rabatment)とは回転という意味です

|

ラバットメント・ライン |

このラバットメント・ライン(ないしはパターン)を利用して構図を決めることができます。つまり、

| ラバットメント・ラインに重要なものを配置する | |

| ラバットメント・ラインで画面を分割し、その分割画面をもとに作画要素の配置決める | |

| ラバットメント・ラインに構図上の重要な意味を持たせる |

などの方法です。ラバットメント・ラインは長方形の短辺と正方形を作るので、安定感のあるリズムの生むのだと思います。ラバットメント・ラインの使用例を何点かあげます。

| ゴッホの『ひまわり』 |

「花瓶に十数本のひまわりがある絵」をゴッホは何点か描いていて、現在、美術館で見られる絵は5点です。ロンドン、アムステルダム、ミュンヘン、フィラデルフィア、東京の美術館にあります(No.156「世界で2番目に有名な絵」参照)。『絵を見る技術』では "ロンドン版ひまわり" の例が掲げられていますが、ここでは最後に描かれた "フィラデルフィア版ひまわり" を引用しておきます。5点の "ひまわり" は、いずれもテーブルの端の水平線がラバットメント・ラインのごく近くにありますが、この "フィラデルフィア版ひまわり" ではほとんど同一の線になっています。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890) 「ひまわり」(1889) |

フィラデルフィア美術館 |

| ゴッホの『星月夜』 |

MoMAが所蔵する『星月夜』もゴッホの代表作ですが、フォーカルポイントである糸杉の中心がピタッとラバットメント・ラインに乗っていて、このラインが構造線になっています。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ 「星月夜」(1889) |

ニューヨーク近代美術館 |

| ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』 |

ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』はルーブル美術館の有名絵画ですが、構図にラバットメント・ラインが使われています。画面の中央上端から2つのラバットメント・ラインの端点に斜線を引くと、その斜線が、三色旗の持ち手と女神の腕の角度を作っています。

|

ウジェーヌ・ドラクロワ(1798-1863) 「民衆を導く自由の女神」(1830) |

ルーブル美術館 |

秋田氏によると、画家のダビッドはよくラバットメント・ラインを使い、弟子のアングルや、そのまた弟子のドラクロワやドラローシュもよくラバットメント・ラインを使うそうです。「一見画風が違って見えても、弟子は師匠の構図法に大きな影響を受けているものです」と、秋田氏は述べています。

| ゴッホの『糸杉のある道』 |

ラバットメント・ラインは「主役をまん中に置かないという選択をするとき、微妙にセンター・ラインをはずすための基準線として使える」と、秋田氏は指摘しています。『絵を見る技術』では、このことをワトーの『ピエロ』(ルーブル美術館)で説明しているのですが、以下はゴッホつながりで、クレラー・ミュラー美術館所蔵の『糸杉のある道』(No.158「クレラー・ミュラー美術館」で引用)で "微妙にセンター・ラインをはずす方法" を図示します。この絵はゴッホのサン・レミ時代の最後に描かれた絵です。星と月が描かれているので "もう一枚の「星月夜」" と言えるでしょう。『糸杉と星の見える道』という言い方もあります。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890) 「糸杉のある道」(1890) |

クレラー・ミュラー美術館 |

この絵の構造線は、フォーカルポイントとなっている糸杉の中心を通る垂直線で、絵の中心付近にありますが、中心よりは少し右です。また垂直の構造線を支えているのが地平線の横のラインですが、その地平線も中心から少し下に描かれています。この2つの構造線はどうやって決まっているのでしょうか。それはラバットメント・ラインに基づいています。

|

この絵にラバットメント・ラインを2本引き(黄)、ラインの端点と画面の角を結ぶ2本の線を引きます(赤)。この2本の線と、画面の右上から左下を結ぶ対角線(青)の交点は2つ出来ますが、1つの交点を通る垂直線を描き(白)、もう1つの交点を通る水平線(白)を描くと、それがこの絵の2つの構造線になります。かつ糸杉の根元がラバットメント・ラインと一致します。

|

構造線を真ん中付近に置きたい、しかしど真ん中は避けて微妙にずらしたいというとき、微妙にずれてはいるが "安定感のあるずれ方" がこの構図だと思います。我々はゴッホというと「独特の感性のままに描いた炎の画家」みたいなイメージでとらえがちなのだけれど、画家である以上、構図はきっちりと計画するわけです。あたりまえかも知れませんが ・・・・・・。『ひまわり』『星月夜』『糸杉のある道』の3作品はそのことをよく示しているのでした。

構図 その2:直交パターン

『絵を見る技術』に戻ります。長方形に対角線を引き、それに直交する線を描きます。長方形の一つの辺を直径とする半円と対角線の交点を求めることで直交する線が描けます(下図左)。これを構図の基本とするのを『絵を見る技術』では「直交パターン」と呼んでいます。この2直線の交点を「長方形の眼」と呼びます。一つの長方形は合計4つの眼を持ちます(下図右)。

|

クレラー・ミュラー美術館が所蔵するゴッホの『夜のカフェテラス』は、直交パターンを構図に生かした例です。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890) 「夜のカフェテラス」(1888) |

クレラー・ミュラー美術館 |

この絵はフォーカルポイントが長方形の眼にあり、また透視図法の消失点もその近くにあります。これによってカフェテラスの奥に吸い込まれていくような感覚を生んでいます。

長方形の眼は長方形の2つの角との3点で直角三角形を作れて、しかもその直角三角形は2種類できます。脳神経科学的に言うと、人間の目は暗黙に直角を見ようとする「直角好き」です(No.238「我々は脳に裏切られる」参照)。カンヴァスに直角が明示されているわけではありませんが、人間は何となくそれを感じる。直交パターンの心地よさというか "リズム" は、そこからくるのではと思いました。

さらに秋田氏は、直交パターンを利用して長方形の内部に渦巻き状に長方形を作り、もとの長方形を入れ子式に分割できることを述べています(下図)。

|

この分割パターンを利用して描かれているのが、プラド美術館にあるベラスケスの『ラス・メニーナス』です。この絵では長方形の眼のところにフェリペ4世夫妻が映り込んだ鏡があり、『夜のカフェテラス』と同じように、そこに向かって吸い込まれるような感覚があります。また「入れ子式の分割パターン」が絵の構図に生かされているのがよく分かります。

|

ディエゴ・ベラスケス(1599-1660) 「ラス・メニーナス」(1656) |

プラド美術館 |

|

構図 その3:黄金比・黄金分割

黄金比や黄金分割という言葉は多くの人が聞いたことがあると思います。絵画でもいろいろ使われていると考えるかもしれません。しかし秋田氏は「説明に困る」と書いています。

|

その「心霊写真のようなもの」が多いなかで、秋田氏は意図的に黄金比を使ったと考えられる3作品をあげています。レオナルド・ダ・ヴィンチの『受胎告知』(1472頃)、ボッティチェリの『ヴィーナスの誕生』(1483頃)、ローレンス・アルマ=タデマの『ヘリオガバルスの薔薇』(1888)です。この中から『受胎告知』を以下に紹介します。まずその前提として、黄金比・黄金分割とは何かです。

線分ABをG点で分割するとき、AG:GB = GB:AB となるGがABの黄金分割です。AG=1, GB=ϕ とおいて計算すると、ϕは無理数で、約1.618程度の数になります。「1:ϕ」が黄金比です。ϕの逆数は ϕ-1(約0.618)に等しくなります。

|

辺の比が「1:ϕ」の黄金比の長方形を「黄金長方形」と言います。また、1/ϕ = ϕ-1 なので、辺の比が「1:ϕ-1」の長方形も黄金長方形です。

|

黄金長方形には特別な性質があります(下図)。黄金長方形のラバットメントライン(黄色の線)は、黄金長方形を「正方形と小さい黄金長方形に黄金分割」します。またラバットメントラインの端点と黄金長方形の角を結ぶと直交パターンになります(青と赤の線)。大きな黄金長方形と小さな黄金長方形は相似なので、2つ線は直交するわけです。

|

一辺の長さ 1 の正方形の両サイドに黄金長方形をくっつけた横長の長方形を考えると、この長方形の長辺の長さは √5 になります。これは「√5長方形」と呼ばれるものです。

|

実は、ウフィツィ美術館が所蔵するレオナルド・ダ・ヴィンチの『受胎告知』のカンヴァスは √5長方形です。このカンヴァスの縦横の長さは 98cm × 217cm で、縦横比は 2.214 となり √5(≒ 2.236)と極めて近い値なのです。こんな特別な形の横長カンヴァスは何らかの意図がないと選ぶはずがないのです。

もちろん西欧絵画全般を見ると、カンヴァスを使った絵で横が縦の2倍を超える絵はあります。このブログで引用した絵で言うと、ピカソの『ゲルニカ』(349.3cm×776.6 cm。縦横比:2.223。画像:No.46)がそうだし、ローザ・ボヌールの『馬市』(244.5cm×506.7cm。縦横比;2.072。画像:No.266)も2倍を超えています。しかし、キリスト教絵画で多数描かれた『受胎告知』のテーマでダ・ヴィンチの『受胎告知』ほど横長のカンヴァスはないのではと思います。

ちなみに本書にはありませんが、『ゲルニカ』は『受胎告知』よりさらに「√5長方形」に近い縦横比です。ピカソは、無差別爆撃で死んでいった人々への祈りを『受胎告知』と相似形のカンヴァスに秘めたのでしょう。

次図は『絵を見る技術』に掲載されている画像を再掲したものです。合わせて秋田氏の解説も引用します。

|

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519) 「受胎告知」(1472頃) |

ウフィツィ美術館 |

|

|

この解説を読んで思ったことです。レオナルド・ダ・ヴィンチと言うと、芸術家、特に画家として技量が飛び抜けているのですが、その一方で工学や解剖学などをどん欲に探求したことが知れられています。つまり「画家ではあるが、理系人間」というイメージが強い。そのダ・ヴィンチが、数学的根拠にもとづく黄金比を使って描いたというは、いかにも雰囲気が出ていると思います。

以上、『絵を見る技術』を紹介しましたが、取り上げたのはこの本のごく一部です。他にも多くの話題がありますが、それは本書を読んでいただくしかありません。一つだけ追加で紹介すると、秋田氏はミュシャの『ダンス』(1898)という作品について、「反復する円を多用する構図を使ってダンスの動きを表現している」と説明し、次のように続けています。

|

この文章は、ミュシャそっくりの絵を描けない理由の説明であると同時に、模倣できない割にはミュシャ作品が20世紀のポップアートやサブカルチャーに多大な影響を与えた、その理由を言い当てていると思いました。

|

アルフォンス・ミュシャ 「ダンス」(1898) |

連作「四芸術」(ダンス、絵画、詩、音楽)の中の1枚。ミュシャ美術館蔵。 |

以上、私なりにまとめると『絵を見る技術』で解説されている "技術" は、どの絵にも共通で、かつ基本的な「絵を描く技術 = 絵を見る技術」です。菱田春草や上村松園が引用してあることからも分かるように、それは日本画にも共通です。

もちろん、こういった技術をわざと無視した絵もあって、特に近代以降に多い。しかしそういう絵を見るとき、「一般的なやり方を、どう意図的に無視しているか」を理解するためには「一般的なやり方」を知らないといけないわけです。

考えてみると、日本画には『絵を見る技術』と相反する絵がいろいろあります。リーディングラインが画面から飛び出して戻ってこない絵とか、量のバランスを全く無視した絵などです。思うに、19世紀の欧州画壇のジャポニズムの要因の一つは、そういった絵にヨーロッパの画家が感じた "新鮮さ" だったのではないでしょうか。

「何かを壊した」ことを理解するためには、もともとの「何か」を知っている必要があり、知らないと壊したことさえ分からない。そう思います。

『絵を見る技術』の結論

最後に『絵を見る技術』の最終章に書かれている話です。最終章ではティツィアーノの『ウルビーノのヴィーナス』(1538。ウフィツィ美術館)と、ルーベンスの『十字架降架』(1612/14。アントワープのノートルダム大聖堂)を例に、総合的な分析がされています。

そして『十字架降架』を詳しく分析したあと秋田氏は「よくできている、すごい絵」としつつも、「正直に言うと、この絵は好きとまでは言えない」との主旨を書いています。つまり、

好き嫌いを感じることと、造形が成功しているかどうかを理解することは別

なのです。そして秋田氏は好きなルーベンス作品の例として『クララ・セレーナの肖像』をあげています。この絵はリヒテンシュタイン侯爵家が所蔵していて、日本でも何回か展示さたことがあるので実物を見た人もいると思います。

|

ピーテル・パウル・ルーベンス (1577-1640) 「クララ・セレーナの肖像」(1616頃) |

リヒテンシュタイン侯爵家所蔵 |

|

こういう文章を読むと何だかホッとします。つまり秋田氏は『絵を見る技術』という著書の最後の最後で、

| ルーベンスの『クララ・セレーナの肖像』が大好き、とし | |

| 夭折した娘の肖像であるという、絵を見ただけでは分からない事実を念頭に自らの思いを書いている |

わけです。つまり、さんざん説明してきた "絵を見る技術" とは全く違う絵の見方も大いにアリということを、秋田氏自身が語っている。「生命力漲る少女が夭折したと知ると、この絵がとどめた一瞬が、どれほど脆く儚いものだったかと気づく」というような "思い入れたっぷりの文章" になるのは、要するにそういうことです。

そして、上の引用の最後の文章が『絵を見る技術』という本の結論なのでした。

2020-05-02 07:37

nice!(0)