No.277 - 視覚心理学と絵画 [アート]

No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」と No.256「絵画の中の光と影」で、九州大学名誉教授の三浦佳世氏が書かれた「視覚心理学が明かす名画の秘密」(岩波書店 2018)と「絵画の中の光と影 十選」(日本経済新聞。2019年3月。10回連載のエッセイ)の "さわり" を紹介しました。今回はその「視覚心理学と絵画」というテーマの補足です。

2013年にアメリカの「Scientific American誌 特別版」として発行された、

という本があります。著者の2人はアメリカのバロー神経学研究所に所属する神経科学者で、本の日本語訳は、

です(以下「本書」と記述)。本書は20のトピックごとの章に分かれていて、その中に合計187の錯視・錯覚・イルージョンが紹介されています。ここから絵画に関係したものの一部を紹介したいと思います。

視覚は脳の情報処理

まず具体的な絵画に入る前に、人間の視覚の本質の話です。人間の視覚は「脳が行う情報処理の結果」だと言えるでしょう。本書にも、はじめの方に次のように書いてあります。

我々はどうしても「眼」と「カメラ」のアナロジーで考えてしまいます。水晶体がレンズの役割をにない、網膜がフィルム(ないしは半導体センサー)に相当していて、そこに像が結ばれ、その像がすなわち視覚だと ・・・・・・。

しかしそのあとがあります。脳は網膜の像をもとに様々な処理を加えて視覚という認識ができあがる。カメラの画像でも、デジタル画像であればアプリでさまざまな加工が可能です。たとえば顔を若く見せたり、小顔にしたり、肌を綺麗にしたりといったことができる。人間の「眼球」は確かに「カメラ」かもしれないが、「視覚」は「カメラ + 画像加工アプリ」に相当するのです。

その、脳が網膜の画像をどのように "加工して" 視覚を生み出すのか、その結果が現実の物理的実体とずれているのが錯視です。以下に絵画に関係した錯視を2つあげます。

脳が生み出す輝度と色

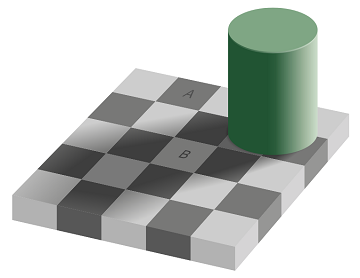

まず、No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」でも取りあげた "エーデルソン錯視" です。この錯視において A のマス目と B のマス目は違った明るさ(=輝度)に見えますが、実は全く同じ明るさです。2つのマス目の間に無理矢理ブリッジを作ると、同じ明るさであることがわかります。

なぜこの錯視が生まれるのでしょうか。まず、A は白っぽいマス目に囲まれていて、B は黒っぽいマス目に囲まれています。人間の脳は周囲が白いと対象をより黒く、周囲が黒いと対象をより白く認識するのです。

さらに大きな理由は B は「影の中にある」と認識できることです。人間の脳は、影の中にあるものについては本来の輝度を復元しようとして輝度を上乗せして認識するのです。

無理矢理ブリッジを作った図を見て同じ輝度だとわかったとしても、エーデルソン錯視を再び眺めると同じ輝度だとは絶対に感じられません。白と黒としか見えない。これは知識ではコントロールできない脳の視覚系の情報処理であり、極めて強固な情報処理だということがわかります。

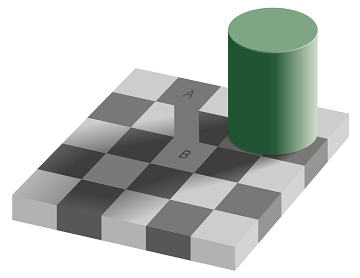

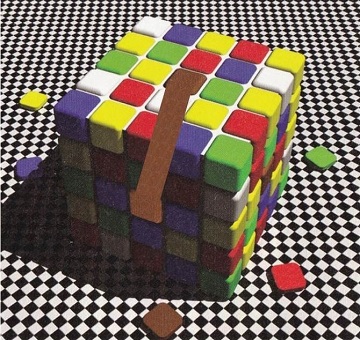

エーデルソン錯視は物体の明るさ(輝度)に関するものですが、同様の錯視は色についても起こります。その例を次にあげます。名称にした「ロット・パーベス錯視」は一般的ではないし本書にも載っていませんが、発見者(錯視の作成者)の名前をとって便宜上そう呼ぶことにします。

この図において矢印を付けた、上面の茶色に見える正方形と側面のオレンジ色に見える正方形は、実は全く同じ色です。しかし人間の眼には、同系統の色には違いないが全く異なった色に見えます。これもエーデルソン錯視と同じで、周りの色の状況と影の中かそうでないかの違いで起こります。2つのタイルの間に無理矢理ブリッジを作ると同じ色であることが分かります。

エーデルソン錯視とロット・パーベス錯視でわかることは、物体の輝度や色は周囲との関係によって知覚され、その場の状況や前後関係で変わって認識されるということです。それはちょうど、文章における単語の意味が文脈によって変わることに似ています。話言葉だと「話し方」によっても同じ単語の意味が変わる。

優秀な画家はこのような視覚における脳の働きを(意識的に、または無意識に)熟知していて、色の配置を決め、影の表現をしています。

脳が生み出す遠近感

脳は遠くにあるものと近くのものをどうやって認識しているのでしょうか。実際に眼で現実の風景を見る場合は両眼視ができるので、視差から距離の判別が可能です。では、2次元の絵画や写真の「奥行き」はどうやって感じるのか。

絵画で有名なのは遠近法(線遠近法)です。実世界で平行なもの(平行だと想定できるもの)が画面上で次第に狭まっていくと、狭まる方向が「遠い」「深い」と認識できます。

また、遠くのものは小さく、近くのものは大きく見えるという原理もあります。常識的に考えて同程度の大きさのものが2つあり、その大きさが違うと遠近感が出ます。さらに、遠くのものがぼやけて見え、近くのものがはっきり見えることで遠近感を感じることもあります。絵画では空気遠近法(大気遠近法)と呼ばれます。

もちろんそれ以前に、遠くの物体が近くの物体の陰になって見えないという「遮蔽」も、当然ですが遠近感を生み出します。

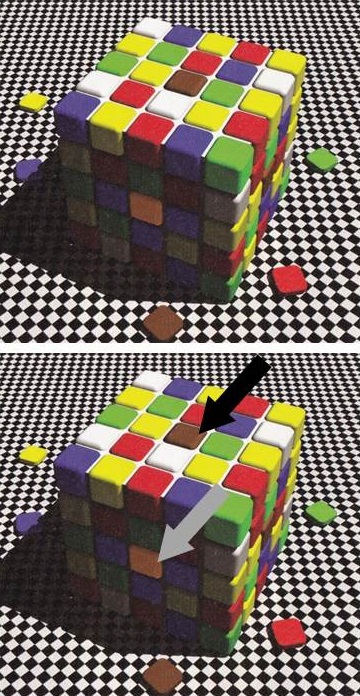

以上のように脳はさまざまな方法で遠近感を知覚していますが、これらの中で、平行線による遠近法に関連してで起こる脳の錯覚が「斜塔の錯視」です。

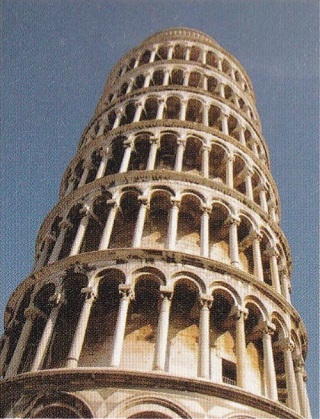

この画像はイタリアの有名な「ピサの斜塔」で、下から斜塔を見上げて撮影したものです。従って画像の上の方がより遠くにあると認識されます。斜塔の2つの側面は実世界では平行ですが、写真では遠くになるにつれて狭く見える。これはストレートな遠近法による奥行きの知覚です。

しかしこの写真を2枚左右に並べると、右の写真の斜塔がより右に傾いて見えます。明らかに錯視です。なぜそうなるのかと言うと、左右の斜塔が画面上で平行だからです。斜塔の右側の線も左側の線も、同一の写真なのだから2枚で平行なのはあたりまえです。一方で脳は、写真の上の方が遠くにあると認識している。ということは、遠くになるほど2つ斜塔は広がっていないと画面上で平行にならない。このため、右の斜塔が左の斜塔よりも右の方に傾いて見えるわけです。

この錯視は「ピサの斜塔」の写真を用いて初めて発表されたので「斜塔の錯視」と呼ばれていますが、斜塔でなくても起こります。次の画像は線路の写真での例です。線路によって人間の眼は左上に向かって遠くになっていると強く認識します。そのため、左の写真の線路と右の写真の線路は斜めの角度が違って見えます。右の写真の線路の傾きがよりゆるく見える。

この線路の写真は、地面上の2本の平行線が左右にありますが、平行線は上下にあっても斜塔の錯視が起こります。本書にはありませんが、次の図は No.112、No.123 に画像を掲載した古代ローマの水道橋、ポン・デュ・ガール(フランス)です。遠近感がはっきりした写真を上下に並べると、水道橋の傾きが違って見えます。

斜塔の錯視は「遠近感がない」と認識できる絵や写真では起こりません。次の絵は本書に掲げられているものですが、2人の女の子は同一の角度で傾いています。

斜塔の錯視でわかるのは、2次元平面(絵画、写真、イラストなど)の遠近感は、平行線による遠近法の効果が強烈であることです。実世界において平行と想定できる2つの線が次第に狭くなっていくと奥行きを強く感じる。もちろん画家は、これを最大限に活用して3次元空間を絵の中に閉じこめてきたわけです。それは消失点が1つの「1点透視」による遠近法でなくてもかまわない。No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」に "1点に収斂しない透視図法" の例として、フェルメール『牛乳を注ぐ女』とデ・キリコ『街の神秘と憂鬱』を引用しました。

以上、視覚は脳の情報処理であることを例とともにあげましたが、以降は本書に示されている「視覚と絵画」に関係したトピックを4つだけ紹介します。

輝度の秘密:モネ

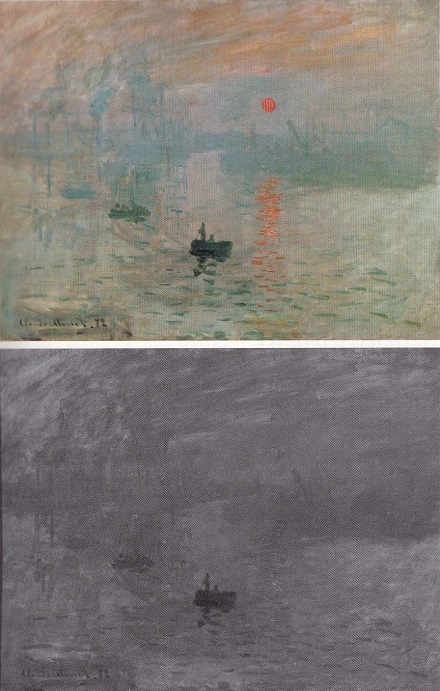

下の画像はモネの『印象・日の出』(1872。パリのマルモッタン美術館蔵)です。ルアーブルの港の風景を描いたこの絵は、印象派の名前の由来になった絵で、誰もが知っている超有名絵画です。この絵画にはある秘密があります。

引用で「太陽があたかも現れたり消えたりするように見える」とあります。もちろん絵の全体を眺めているときは「現れたり消えたりする」ことはないでしょう。しかし、この絵の左下にあるモネのサインのあたりを中心視でじっと見つめると、周辺視している太陽が消えてしまうように感じないでしょうか。

一般的に言って「輝度が同じものは、やや判別しにくい」(本書)のです。この絵は「日の出」というタイトルどおり太陽がアクセントになっています。しかし "全体に漂うボーッとして混沌とした雰囲気" を作り出している一つの要因が「太陽と朝の空が同じ輝度」ということでしょう。

ピカソの色拡散

"色拡散" とは聞き慣れない言葉ですが、色が本来あるべき形をはみ出し、滲み出して、周りに拡散している状況を言っています。次のピカソの絵について、本書では次のように解説されています。

この絵は「形」がいろいろと省略されていると同時に、子どもの足が典型ですが、形が単純化されています。しかし省略や単純化をしても、我々の視覚は本来あるべき線を補い、本来の形を想像して受け取ります。絵画ではよくあることです。

それに加えてこの絵の特徴は、形に付随しているはずの色が、形から滲み出し、はみ出し、あたりにボーッと広がっている(拡散している)ことです。こうなっても我々の視覚は全く違和感を感じません。解説にあるように、形にちゃんと色を割り当てて見ているのです。

これは水彩画によくある手法ですが、ピカソのこの絵は油絵です。油絵ではあるが、水彩のような淡い色調が使ってある。それが "色拡散" で違和感を感じない原因の一つになっているのでしょう。

しかしこの絵は単に「水彩の技法で描いた油絵」ではありません。"色拡散" で描くことによって「母が子を優しく包み込んでいる感じ」や「母と子が融合して一体化している感じ」がよく出ています。画家が表現したかった精神性と使った絵画手法が不可分にマッチしているところが、この作品の価値だと思います。

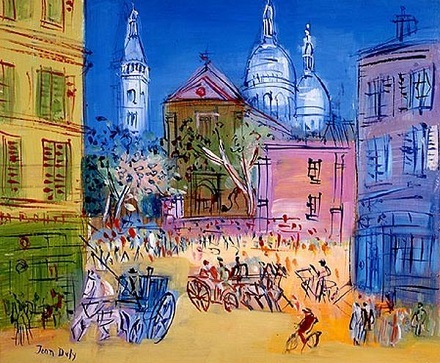

デュフィの色拡散

「本書」では色拡散の例としてピカソの作品があげてありますが、そもそも色拡散を多用して作品を作ったのはラウル・デュフィ(1877-1953)です。三浦佳世氏の「視覚心理学が明かす名画の秘密」(No.243)にその解説があるので、それを引用します。下線は原文にはありません。漢数字を算用数字にしたところと、ルビを追加したところがあります。

デュフィの絵の全部を「色拡散」という言葉でくくってしまうのは不適切なのかもしれません。"拡散" というと、形の中に閉じ込められていた色が周りに滲みだし、はみ出て広がっていくイメージです。ところが上の作品などは「色に形を添えた」絵に見えるわけです。

さらに三浦氏は脳神経科学の知見をもとに「形」と「色」と「動き」を認識する脳の不思議なメカニズムに言及しています。

我々はデュフィやピカソの "色拡散" の絵を見ても違和感を全く感じないのですが、それは "意外にも" 脳の働き方とマッチしているからなのでしょう。

顔を認識する脳の働き

「本書」に戻ります。イタリア出身でウィーンで活躍したジュゼッペ・アルチンボルドは、果物、野菜、動植物などを寄せ集めた肖像画を描いたことで有名です。

人間の眼は顔の認識に特に敏感で、顔ではないものにも顔を見つけようとします。よく "人面魚" などの「動物の模様が顔に見える」のが話題になったりします。いわゆる "心霊写真" もそうだし、月や火星のクレーターの写真が顔に見えることもある。「私たちの脳が、わずかなデータに基づいて顔の造作と表情を検知し、認識し、見分けるようにできている」と引用にありますが、まさにその通りで、それこそが人間の社会生活にとって必須の能力だからでしょう。

モナリザの微笑みの秘密

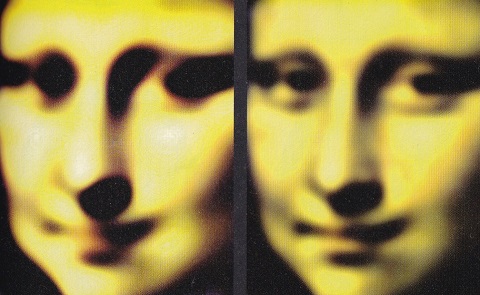

本書には "世界で一番有名な絵" である、ルーブル美術館の『モナ・リザ』についての解説もありました。モナ・リザの「謎の微笑」についての神経科学からの説明です。微笑んでいるのか、いないのか、そのはざまにあるような微妙な表情ですが、次のように解説してあります。

要約すると、

ということでしょう。本書には参考のために次の図が提示してあります。これは周辺視を疑似する目的でモナ・リザを画像処理でぼかしたものです。右が視野の周辺での見え方で、左が視野の端の方での見え方に相当します。視野の端に行くにつれて、我々はより微笑んでいるように感じている。これが「謎の微笑」を生み出しているという分析でした。

モナリザが "世界で一番有名な絵" になった理由は、まさに「謎めいた表情」だと思います。その「謎」に人々は引き込まれる。この「謎」を作り出している絵画技法が、スフマートというのでしょうか、絵の具の薄い層を幾重ともなく塗り重ねて、全く境目がない色と輝度の変化を作り出したことでしょう。ダ・ヴィンチの天才が神経科学の面からも裏付けられたということだと思います。

2013年にアメリカの「Scientific American誌 特別版」として発行された、

| Scientific American Mind 187 Illusions」 | |

| マルティネス = コンデ(Susana Martinez-Conde)、マクニック(Stephen Macknik)著 |

という本があります。著者の2人はアメリカのバロー神経学研究所に所属する神経科学者で、本の日本語訳は、

| 脳が生み出すイルージョン ── 神経科学が解き明かす錯視の世界」(別冊日経サイエンス 198) |

です(以下「本書」と記述)。本書は20のトピックごとの章に分かれていて、その中に合計187の錯視・錯覚・イルージョンが紹介されています。ここから絵画に関係したものの一部を紹介したいと思います。

なおタイトルに「視覚心理学」と書きましたが、もっと一般的には「知覚心理学」です。さらに医学・生理学からのアプローチでは「神経生理学」であり、広くは「神経科学」でしょう。どの用語でもいいと思うのですが、三浦佳世氏の著書からの継続で「視覚心理学」としました。

視覚は脳の情報処理

まず具体的な絵画に入る前に、人間の視覚の本質の話です。人間の視覚は「脳が行う情報処理の結果」だと言えるでしょう。本書にも、はじめの方に次のように書いてあります。

|

|

しかしそのあとがあります。脳は網膜の像をもとに様々な処理を加えて視覚という認識ができあがる。カメラの画像でも、デジタル画像であればアプリでさまざまな加工が可能です。たとえば顔を若く見せたり、小顔にしたり、肌を綺麗にしたりといったことができる。人間の「眼球」は確かに「カメラ」かもしれないが、「視覚」は「カメラ + 画像加工アプリ」に相当するのです。

その、脳が網膜の画像をどのように "加工して" 視覚を生み出すのか、その結果が現実の物理的実体とずれているのが錯視です。以下に絵画に関係した錯視を2つあげます。

脳が生み出す輝度と色

| エーデルソン錯視 |

まず、No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」でも取りあげた "エーデルソン錯視" です。この錯視において A のマス目と B のマス目は違った明るさ(=輝度)に見えますが、実は全く同じ明るさです。2つのマス目の間に無理矢理ブリッジを作ると、同じ明るさであることがわかります。

|

エーデルソン錯視 |

マサチューセッツ工科大学の視覚研究者、エーデルソン(Edward H. Adelson)が作成した錯視。A と B は同じ輝度であるが、そうは絶対に見えない(上の図)。Wikipediaより。 |

なぜこの錯視が生まれるのでしょうか。まず、A は白っぽいマス目に囲まれていて、B は黒っぽいマス目に囲まれています。人間の脳は周囲が白いと対象をより黒く、周囲が黒いと対象をより白く認識するのです。

さらに大きな理由は B は「影の中にある」と認識できることです。人間の脳は、影の中にあるものについては本来の輝度を復元しようとして輝度を上乗せして認識するのです。

無理矢理ブリッジを作った図を見て同じ輝度だとわかったとしても、エーデルソン錯視を再び眺めると同じ輝度だとは絶対に感じられません。白と黒としか見えない。これは知識ではコントロールできない脳の視覚系の情報処理であり、極めて強固な情報処理だということがわかります。

| ロット・パーベス錯視 |

エーデルソン錯視は物体の明るさ(輝度)に関するものですが、同様の錯視は色についても起こります。その例を次にあげます。名称にした「ロット・パーベス錯視」は一般的ではないし本書にも載っていませんが、発見者(錯視の作成者)の名前をとって便宜上そう呼ぶことにします。

|

ロット・パーベス錯視 |

ロンドン大学のロット(R. Beau Lotto)とデューク大学のパーベス(Dale Purves)が作成した錯視。矢印で示した2つのタイルは全く同じ色である。本書より。 |

この図において矢印を付けた、上面の茶色に見える正方形と側面のオレンジ色に見える正方形は、実は全く同じ色です。しかし人間の眼には、同系統の色には違いないが全く異なった色に見えます。これもエーデルソン錯視と同じで、周りの色の状況と影の中かそうでないかの違いで起こります。2つのタイルの間に無理矢理ブリッジを作ると同じ色であることが分かります。

|

ロット・パーベス錯視(説明) |

2つのタイルの間に無理矢理ブリッジを作ると、同じ色であることが分かる。この図では同じ色だが、オリジナルのロット・パーベス錯視(上図)を再び見ると違った色に見える。 |

エーデルソン錯視とロット・パーベス錯視でわかることは、物体の輝度や色は周囲との関係によって知覚され、その場の状況や前後関係で変わって認識されるということです。それはちょうど、文章における単語の意味が文脈によって変わることに似ています。話言葉だと「話し方」によっても同じ単語の意味が変わる。

優秀な画家はこのような視覚における脳の働きを(意識的に、または無意識に)熟知していて、色の配置を決め、影の表現をしています。

脳が生み出す遠近感

脳は遠くにあるものと近くのものをどうやって認識しているのでしょうか。実際に眼で現実の風景を見る場合は両眼視ができるので、視差から距離の判別が可能です。では、2次元の絵画や写真の「奥行き」はどうやって感じるのか。

絵画で有名なのは遠近法(線遠近法)です。実世界で平行なもの(平行だと想定できるもの)が画面上で次第に狭まっていくと、狭まる方向が「遠い」「深い」と認識できます。

また、遠くのものは小さく、近くのものは大きく見えるという原理もあります。常識的に考えて同程度の大きさのものが2つあり、その大きさが違うと遠近感が出ます。さらに、遠くのものがぼやけて見え、近くのものがはっきり見えることで遠近感を感じることもあります。絵画では空気遠近法(大気遠近法)と呼ばれます。

もちろんそれ以前に、遠くの物体が近くの物体の陰になって見えないという「遮蔽」も、当然ですが遠近感を生み出します。

| 斜塔の錯視 |

以上のように脳はさまざまな方法で遠近感を知覚していますが、これらの中で、平行線による遠近法に関連してで起こる脳の錯覚が「斜塔の錯視」です。

|

ピサの斜塔 |

(本書より) |

この画像はイタリアの有名な「ピサの斜塔」で、下から斜塔を見上げて撮影したものです。従って画像の上の方がより遠くにあると認識されます。斜塔の2つの側面は実世界では平行ですが、写真では遠くになるにつれて狭く見える。これはストレートな遠近法による奥行きの知覚です。

しかしこの写真を2枚左右に並べると、右の写真の斜塔がより右に傾いて見えます。明らかに錯視です。なぜそうなるのかと言うと、左右の斜塔が画面上で平行だからです。斜塔の右側の線も左側の線も、同一の写真なのだから2枚で平行なのはあたりまえです。一方で脳は、写真の上の方が遠くにあると認識している。ということは、遠くになるほど2つ斜塔は広がっていないと画面上で平行にならない。このため、右の斜塔が左の斜塔よりも右の方に傾いて見えるわけです。

|

斜塔の錯視 |

全く写真を2枚左右に並べると、右の写真の斜塔がより右に傾いて見える。本書より。 |

この錯視は「ピサの斜塔」の写真を用いて初めて発表されたので「斜塔の錯視」と呼ばれていますが、斜塔でなくても起こります。次の画像は線路の写真での例です。線路によって人間の眼は左上に向かって遠くになっていると強く認識します。そのため、左の写真の線路と右の写真の線路は斜めの角度が違って見えます。右の写真の線路の傾きがよりゆるく見える。

|

斜塔の錯視 (線路の写真での例) |

2枚の写真の線路は同じ傾きであるが、そうだとは絶対に見えない。本書より。 |

この線路の写真は、地面上の2本の平行線が左右にありますが、平行線は上下にあっても斜塔の錯視が起こります。本書にはありませんが、次の図は No.112、No.123 に画像を掲載した古代ローマの水道橋、ポン・デュ・ガール(フランス)です。遠近感がはっきりした写真を上下に並べると、水道橋の傾きが違って見えます。

|

斜塔の錯視 (ポン・デュ・ガールの例) |

斜塔の錯視は「遠近感がない」と認識できる絵や写真では起こりません。次の絵は本書に掲げられているものですが、2人の女の子は同一の角度で傾いています。

|

奥行き感がないイラスト画 |

女の子の「赤い服らしきもの」は左上に向かって狭まっているが、曲線が含まれていて平行線ではない。また、狭まった先にあるのは顔であり、これでは奥行きは感じない。従って2枚を並べても「斜塔の錯視」は起こらない。本書より。 |

斜塔の錯視でわかるのは、2次元平面(絵画、写真、イラストなど)の遠近感は、平行線による遠近法の効果が強烈であることです。実世界において平行と想定できる2つの線が次第に狭くなっていくと奥行きを強く感じる。もちろん画家は、これを最大限に活用して3次元空間を絵の中に閉じこめてきたわけです。それは消失点が1つの「1点透視」による遠近法でなくてもかまわない。No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」に "1点に収斂しない透視図法" の例として、フェルメール『牛乳を注ぐ女』とデ・キリコ『街の神秘と憂鬱』を引用しました。

以上、視覚は脳の情報処理であることを例とともにあげましたが、以降は本書に示されている「視覚と絵画」に関係したトピックを4つだけ紹介します。

輝度の秘密:モネ

下の画像はモネの『印象・日の出』(1872。パリのマルモッタン美術館蔵)です。ルアーブルの港の風景を描いたこの絵は、印象派の名前の由来になった絵で、誰もが知っている超有名絵画です。この絵画にはある秘密があります。

|

|

モネ「印象・日の出」 |

カラー画像とグレイスケール画像を対比させたもの。グレイスケール画像では太陽とその海面への反映が判別しづらくなる。本書より。 |

引用で「太陽があたかも現れたり消えたりするように見える」とあります。もちろん絵の全体を眺めているときは「現れたり消えたりする」ことはないでしょう。しかし、この絵の左下にあるモネのサインのあたりを中心視でじっと見つめると、周辺視している太陽が消えてしまうように感じないでしょうか。

一般的に言って「輝度が同じものは、やや判別しにくい」(本書)のです。この絵は「日の出」というタイトルどおり太陽がアクセントになっています。しかし "全体に漂うボーッとして混沌とした雰囲気" を作り出している一つの要因が「太陽と朝の空が同じ輝度」ということでしょう。

ピカソの色拡散

"色拡散" とは聞き慣れない言葉ですが、色が本来あるべき形をはみ出し、滲み出して、周りに拡散している状況を言っています。次のピカソの絵について、本書では次のように解説されています。

|

|

パブロ・ピカソ(1881-1973) 「母と子」(1922) |

(ボルチモア美術館) |

この絵は「形」がいろいろと省略されていると同時に、子どもの足が典型ですが、形が単純化されています。しかし省略や単純化をしても、我々の視覚は本来あるべき線を補い、本来の形を想像して受け取ります。絵画ではよくあることです。

それに加えてこの絵の特徴は、形に付随しているはずの色が、形から滲み出し、はみ出し、あたりにボーッと広がっている(拡散している)ことです。こうなっても我々の視覚は全く違和感を感じません。解説にあるように、形にちゃんと色を割り当てて見ているのです。

これは水彩画によくある手法ですが、ピカソのこの絵は油絵です。油絵ではあるが、水彩のような淡い色調が使ってある。それが "色拡散" で違和感を感じない原因の一つになっているのでしょう。

しかしこの絵は単に「水彩の技法で描いた油絵」ではありません。"色拡散" で描くことによって「母が子を優しく包み込んでいる感じ」や「母と子が融合して一体化している感じ」がよく出ています。画家が表現したかった精神性と使った絵画手法が不可分にマッチしているところが、この作品の価値だと思います。

デュフィの色拡散

「本書」では色拡散の例としてピカソの作品があげてありますが、そもそも色拡散を多用して作品を作ったのはラウル・デュフィ(1877-1953)です。三浦佳世氏の「視覚心理学が明かす名画の秘密」(No.243)にその解説があるので、それを引用します。下線は原文にはありません。漢数字を算用数字にしたところと、ルビを追加したところがあります。

|

|

ラウル・デュフィ(1877-1953) 「モンマルトルのサン・ピエール教会とサクレクール寺院」 |

(個人蔵) |

デュフィの絵の全部を「色拡散」という言葉でくくってしまうのは不適切なのかもしれません。"拡散" というと、形の中に閉じ込められていた色が周りに滲みだし、はみ出て広がっていくイメージです。ところが上の作品などは「色に形を添えた」絵に見えるわけです。

さらに三浦氏は脳神経科学の知見をもとに「形」と「色」と「動き」を認識する脳の不思議なメカニズムに言及しています。

|

我々はデュフィやピカソの "色拡散" の絵を見ても違和感を全く感じないのですが、それは "意外にも" 脳の働き方とマッチしているからなのでしょう。

顔を認識する脳の働き

「本書」に戻ります。イタリア出身でウィーンで活躍したジュゼッペ・アルチンボルドは、果物、野菜、動植物などを寄せ集めた肖像画を描いたことで有名です。

|

|

ジュゼッペ・アルチンボルド(1527~1593) 「庭師」 |

(クレモナ市立 アラ・ポンツォーネ美術館) |

この絵は「ボウルの野菜、あるいは庭師」と呼ばれることもある。クレモナの美術館では「野菜」の見え方で壁に展示し、その下に鏡を置いて「庭師」が分かるようにしてある。 |

人間の眼は顔の認識に特に敏感で、顔ではないものにも顔を見つけようとします。よく "人面魚" などの「動物の模様が顔に見える」のが話題になったりします。いわゆる "心霊写真" もそうだし、月や火星のクレーターの写真が顔に見えることもある。「私たちの脳が、わずかなデータに基づいて顔の造作と表情を検知し、認識し、見分けるようにできている」と引用にありますが、まさにその通りで、それこそが人間の社会生活にとって必須の能力だからでしょう。

モナリザの微笑みの秘密

|

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519) 「モナ・リザ」(11503-1519頃) |

(ルーブル美術館) |

本書には "世界で一番有名な絵" である、ルーブル美術館の『モナ・リザ』についての解説もありました。モナ・リザの「謎の微笑」についての神経科学からの説明です。微笑んでいるのか、いないのか、そのはざまにあるような微妙な表情ですが、次のように解説してあります。

|

要約すると、

モナリザの口もとを中心視でみると微笑みは微かだが、周辺視で見ると明らかに微笑んでいるように見える

ということでしょう。本書には参考のために次の図が提示してあります。これは周辺視を疑似する目的でモナ・リザを画像処理でぼかしたものです。右が視野の周辺での見え方で、左が視野の端の方での見え方に相当します。視野の端に行くにつれて、我々はより微笑んでいるように感じている。これが「謎の微笑」を生み出しているという分析でした。

|

モナリザをぼかした画像 |

右の画像は視野の周辺で見たモナリザを模擬した画像。左の画像は視野の端で見たモナリザを模擬している。視野の周辺から端に行くにつれてモナリザはより微笑んでいるように見える。本書より。 |

モナリザが "世界で一番有名な絵" になった理由は、まさに「謎めいた表情」だと思います。その「謎」に人々は引き込まれる。この「謎」を作り出している絵画技法が、スフマートというのでしょうか、絵の具の薄い層を幾重ともなく塗り重ねて、全く境目がない色と輝度の変化を作り出したことでしょう。ダ・ヴィンチの天才が神経科学の面からも裏付けられたということだと思います。

2020-01-26 15:16

nice!(0)