No.288 - ナイトホークス [アート]

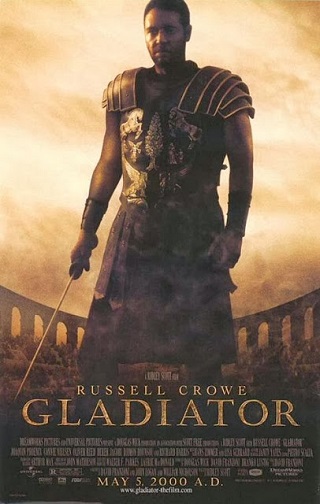

No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で、フランスの画家・ジェロームが古代ローマの剣闘士を描いた『差し下ろされた親指』(1904)がハリウッド映画『グラディエーター』(2000)の誕生に一役買ったという話を書きました。そのあたりを復習すると次のようです。

20世紀末、ハリウッド映画で "古代ローマもの" を復活させようと熱意をもった映画人が集まり、おおまかな脚本を書き上げました。紀元180年代末の皇帝コンモドスを悪役に、架空の将軍をヒーローにした物語です。将軍は嫉妬深いコンモドス帝の罠にはまり、奴隷の身分に落とされ、剣闘士(グラディエーター)にされてしまう。そして彼は剣闘士として人気を博し、ついにはローマのコロセウムで、しかもコンモドス帝の面前で命を賭けた戦いをすることになる。果たして結末は ・・・・・・。

ちなみに cinemareview.com の記事によると、『グラディエーター』の制作会社であるドリームワークスのプロデューサはスコット監督に脚本を見せる前に監督のオフィスを訪問して『差し下された親指』の複製を見せたそうです。そもそも、プロデューサが『グラディエーター』の着想を得たのもこの絵がきっかけ(の一つ)だそうです。

この経緯をみると、ジェロームの『差し下ろされた親指』にはハリウッドの映画人をホットにさせる魔力があるようです。リドリー・スコット監督もその魔力にハマった ・・・・・・。

ところで、ここからが本題ですが、リドリー・スコット監督(1937 - )は『グラディエーター』(2000年公開)よりだいぶ前に(部分的にせよ)絵画からインスパイアされた映画を作っています。それが上の引用にも出てきた『ブレードランナー』(1982年公開)です。今回はその話です。

ブレードランナー

1982年公開の『ブレードランナー(Blade Runner)』は SF作家、フィリップ・K・ディック(1928-1982)の『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968)を原作とする映画です。リドリー・スコットが監督し、ハリソン・フォードが主演しました。そのストーリーをかいつまんで箇条書きにすると以下のようです。

さて、この映画『ブレードランナー』と絵画の関係ですが、アメリカの画家、エドワード・ホッパーの絵画『ナイトホークス(Nighthawks)』の解説(Wikipedia)に、次のような記述があります。

ここで引用されているリドリー・スコット監督の発言の原文とその出典は以下の通りです。

「Future Noir : the Making of Blade Runner」という本は、アメリカの映画プロデューサで映画評論家・作家のポール・M・サモンが『ブレードランナー』の制作過程を洗いざらい明かし、公開後の状況や各種のトリヴィアまでを網羅した「ブレードランナー全書」とも言うべき本です。そのキーワードは、本のタイトルにもなっている "Future Noir" = "暗い未来" です。

リドリー・スコット監督は、彼が『ブレードランナー』に求めた "様子と気分(look and mood)" を例示(illustrate)するために、ホッパーの『ナイトホークス』の複製画を制作スタッフ(アート・ディレクター、デザイナー、美術スタッフなどでしょう)に見せ続けたわけです。"私の狙っている雰囲気はこの絵のとおりだ" というように ・・・・・・。そのホッパーの『ナイトホークス』が次です。

ホッパー『ナイトホークス』

まず例によって、この絵を中野京子さんの解説でみていきます。中野さんは『名画の謎:対決編』(文藝春秋 2015)で、モンドリアンの『ブロードウェイ・ブギウギ』を解説したあとに『ナイトホークス』を説明しています。まずエドワード・ホッパーの経歴です。

ホッパーの油彩画は、なにげない日常を描く中で、いかにもアメリカという文明の一面を鋭利に切り取った感じの作品が多々あります。まさにアメリカ絵画の代表ですが、その名声が死後のものだったとは意外です。その代表作が『ナイトホークス』です。

ホッパーの絵の特徴の一つを端的に言うと "物語性" です。すべての絵がそうだとは言いませんが、何らかの "物語" を感じる絵が多い。つまり中野さんが上の引用に書いているように「中折れ帽をかぶったスーツ姿の男と、若くはないが赤毛のセクシーな女」から、映画「カサブランカ」のせりふを連想するというようにです。ホッパーの絵はよく「映画のワンシーンのようだ」と言われますが、この絵がまさにそうです。

さらに、後ろ向きの表情が分からない男性も、こういう配置で描かれると何だか "いわくありげ" です。顔を意識的に上げたように見えるウェイターは、なぜ顔をあげたのでしょうか。男女の "カップル" の方から何か声が聞こえたからなのか ・・・・・・。よく見るとカウンターの手前にはコップが一つ置かれています。ということは、さっきまで別の客が居たに違いない ・・・・・・。

『ナイトホークス』はホッパーの代表作と言われるだけあって、映画のワンシーンのような "物語性" を感じるのですが、中野さんはさらに限定して、物語の中でも「ハードボイルド」だと言っています。

ハードボイルド絵画

中野京子さんはこの絵を「ハードボイルド絵画」と呼んでいます。そのハードボイルド小説・映画では、主人公の直接的な心理描写はなく、行動や会話のみの記述ですべてを描こうとします。ホッパーの絵に登場する人物も無表情、またはそれに近く描かれることが多く、表情から心理を読みとることはできません。あくまで場面設定(場所、時刻、ライティングなど)と人物の外見・態度・配置だけからテーマを浮かび上がらせようとする。『ナイトホークス』もその雰囲気が横溢する絵画です。

ハードボイルド小説・映画に欠かせなかったのが "煙草" で、『ナイトホークス』にも描かれています。つまりカップルとおぼしき男女のうち、男は煙草を手にし、女はブックマッチ(二つ折りのカバーに紙マッチを挟み込んだもの)を持っている。ダイナーの上部には看板があり、そこには葉巻が描かれていて、その下に「only 5¢」(たった5セント)、横には「PHILLIES」(=フィリーズ)とメーカー名が記されています。文藝春秋の連載から引用します。

現実世界ではない

ここからが『ナイトホークス』の核心です。中野さんは、ホッパーが描いた絵は、一見ありふれた情景を描いているように見えるが現実そのものではないと指摘しています。

『ブレードランナー』とハードボイルド

ここから『ブレードランナー』と『ナイトホークス』の関係です。まず、この2作品に共通して影響を与えたのが "ハードボイルド" というエンターテインメントのジャンルです。『ナイトホークス』とハードボイルドの関係は中野京子さんが詳述していますが、では映画『ブレードランナー』もそうなのか。

映画評論家の町山智浩氏が書いた「ブレードランナーの未来世紀」(洋泉社 2006。新潮文庫 2017)という本があります。町山氏はこの本の中で、原作(フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』)と『ブレードランナー』の脚本の大きな違いを述べています。

つまり『ブレードランナー』の脚本を最初に書いたハンプトン・ファンチャーは、原作にある2つの要素をカットしました。一つは "電気羊" です。核戦争で動物がほとんど死滅した世界では、人々はロボットの "電気羊" をペットとして飼うの一般的で、本物の動物は富裕層にしか飼えない。その、原作の題名にもなっている "電気羊" が脚本ではカットされています。2つ目はデッカートの妻です。原作ではデッカートには妻がいて、最後は妻に迎えられるというエンディングですが、映画脚本のデッカートは妻に逃げられた男になっている。

そして、ファンチャーは "電気羊" と "妻" を切り捨てたかわりに、ハードボイルドの要素を強調したと、町山氏は書いています。以下、町山氏の文章を引用します。

ちなみに、この映画は脚本家が途中で交代し、完成版の映画では「マーロウ調の自嘲的な独白でストーリーを進める」ようにはなっていません。ただ重要なのは、主人公のデッカートがフィリップ・マーロウに重ねられていることと、上の引用の最後に出てくる "フィルム・ノワール(film noir)" です。

フィリップ・マーロウはチャンドラーの重要な小説に出てくる私立探偵です。元々は検察の捜査官だったが上司に反抗したため免職になり私立探偵をしているという設定で、もとより権威・権力には媚びない姿勢です。安い料金(実費+25ドル/日)で仕事を引きうけ、ボロ自動車に乗り、トレンチコートにキャメルのタバコがトレードマークの「足で稼ぐ探偵」です。その一方で、弱いものには優しく、センチメンタルなところがあります。孤独を愛し、アンニュイ(物憂さ、気だるさ)の雰囲気を漂わせ、少々 "影" がある。

こういった人物造型は『ブレードランナー』のデッカートに重なります。デッカートが "未来のフィリップ・マーロウ" だと考えると納得がいく。さらに町山氏の解説です。

やはりデッカートは未来世界のフィリップ・マーロウであり、『ブレードランナー』はハードボイルド小説を映画化した「フィルム・ノアール」の後継なのです。さらに付け加えると、フィルム・ノワールが最初に作られたのは第二次世界大戦中であり、ホッパーの『ナイトホークス』(1942)もまさにその時期に描かれました。

Future Nior(暗い未来)

ここからが話の核心で、『ナイトホークス』が『ブレードランナー』に影響したという、その内容です。リドリー・スコット監督は、

と語ったのでした。キーワードは、ポール・サモンの本の題名にもなっていた「Future Nior(暗い未来)」です。Future Noir とは、フィルム・ノワール(film noir)をサイエンス・フィクション(SF)の手法で未来世界に移したものと言えるでしょう。Tech Noir や(tech は科学技術の意味)、SF(Science Fiction)Noirという言い方もあります。その代表格は『ブレードランナー』とともに、ジェームズ・キャメロン監督の『ターミネーター』(1984)です。

『ターミネーター』を思い返してみると、スカイネットと呼ばれる人工知能が反乱を起こし、人間に核戦争を仕掛ける。その戦争後の荒廃した地球では、人間軍と機械軍の死闘が繰り広げられている。この状況を前提としたストーリー展開が『ターミネーター』でした。

『ブレードランナー』と『ターミネーター』に共通するのは、文明と科学技術の進歩が、世界を人間にとってのディストピアに向かわせるというコンセプトです。人間は自らが創り出したものに逆襲され、窮地に陥る。『ブレードランナー』にある地球環境破壊もその一つでしょう。さらには、人間が延々と築いてきた人間性が喪失、ないしは希薄になってゆく。文明の進歩が、人間らしさを謳歌できる "明るい未来" をもたらすのではなく、それとは真逆の荒涼とした "暗い未来" を招く。そのイメージが Future Noir = 暗い未来です。

前に引用した町山氏は「60年代終わりから、ヴェトナム戦争を背景に、ハリウッドでは再びアンハッピーエンドの映画が作られた」とし、その流れに『ブレードランナー』があると書いていました。しかし、背景はそれだけではないと思います。No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」で紹介したように、評論家の内田樹氏は、米ソの冷戦時代(1960年代~80年代)には核戦争が起きるのではという "黙示録的な不安" が、潜在的・暗黙に世界を覆っていたと指摘しています。誰も口には出さなかったけれど、人々は心の奥底でそれを感じとっていた。そもそもサイエンス・フィクションというジャンルが隆盛を極めた要因はそれだと ・・・・・・。Future Noir はまさにそういった潜在意識をも背景とするものでしょう。

この Future Noir とホッパーの『ナイトホークス』(1942)がどう関係しているのでしょうか。『ナイトホークス』が描かれた1942年は真珠湾攻撃(1941)の翌年であり、アメリカは既に第二次世界大戦に参戦しています。ヨーロッパ大陸と太平洋で戦争が行われていて、アメリカの兵士が出征して戦っている。

しかし、アメリカ本土で戦闘が行われているわけではありません。このブログの過去の記事を思い起こすと、1942年はショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」のアメリカ初演がニューヨークで行われた年です。アメリカの大衆は熱狂し、"共にドイツと戦っているソ連" の作曲家(=ショスタコーヴィチ)の曲を熱狂的に支持しました(No.281 参照)。そのニューヨークには摩天楼が建ち並び、街にはブギウギのリズムが流れ、映画も演劇も盛んで、まさにモンドリアンが『ブロードウェイ・ブギウギ』で描こうとした世界がそこにあった。

その喧噪がニューヨークの "表の顔" だとすると『ナイトホークス』に描かれたのは "裏の顔" です。ここで描かれた深夜のダイナーの風景から受ける(個人的な)感じは、

といったものです。シュルレアリズム絵画と書きましたが、デ・キリコの『街の神秘と憂鬱』(No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」に画像を引用)に一脈通じるものを感じます。さらに『ナイトホークス』の登場人物である4人の心象を想像してみると、

などでしょう。「索漠」と「寄る辺なさ」は、中野京子さんの文章からもってきました。的確な日本語だと思います。

まさにこのような "look and mood"(様子と気分)が、リドリー・スコット監督が『ブレードランナー』のスタッフ、特に美術やビジュアル関係のスタッフに一貫して求め続けたものだと思います。『ナイトホークス』は見るからに "感染力の強い" 絵です。その絵に監督もスタッフも "感染" し、そして『ブレードランナー』の各種ビジュアルの "look and mood" に統一感を生む一助となった。さらに一歩進んで推測すると、

のではないでしょうか。つまり、この絵がある種の "予見性" を持っていると感じた。全くの想像ですが ・・・・・・。

リドリー・スコットはイギリスの名門の国立美術大学、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA。Royal College of Art)の出身です。卒業後にBBCで美術デザイナーとして働いたあと、1967年にCMプロダクションを設立し、当時は商品の宣伝に過ぎなかったテレビCMをアートの域にまで高め、数々の賞に輝きました。その後、念願の映画監督に転身した。

彼は自分で絵を描くし、映画の絵コンテも描きます。そういう経歴から考えると『ナイトホークス』からインスピレーションを得て『ブレードランナー』のビジュアルに生かすことはごく自然だったのでしょう。

アーティストとインスピレーション

『ナイトホークス』と『ブレードランナー』という、少々意外な取り合わせから思うことがあります。画家と映画監督を "アーティスト" と考えると、アーティストが作品(アート)を通して他のアーティストに影響し、その影響が別の作品を生み出すというプロセスは、誠に微妙だと思います。

『ナイトホークス』は『ブレードランナー』の40年も前の作品です。エドワード・ホッパーはサイエンス・フィクションとは全く無関係にニューヨークを描いた。しかしリドリー・スコットはその絵に "何か" を感じて、全く別のジャンルの作品に生かした。作品(アート)はいったん完成すれば、それをどう解釈するかは鑑賞者の自由です。『ナイトホークス』から『ブレードランナー』の "暗い未来" を思い描くのは "飛躍のしすぎ" とも思えるのですが、リドリー・スコット監督の感性はそうなのです。この意外性こそアートです。

鑑賞者の自由度は極めて大きく、見る人の感性に依存する。そこにこそアートの威力があるのだと思います。『ナイトホークス』はそのことを実証しているのでした。

20世紀末、ハリウッド映画で "古代ローマもの" を復活させようと熱意をもった映画人が集まり、おおまかな脚本を書き上げました。紀元180年代末の皇帝コンモドスを悪役に、架空の将軍をヒーローにした物語です。将軍は嫉妬深いコンモドス帝の罠にはまり、奴隷の身分に落とされ、剣闘士(グラディエーター)にされてしまう。そして彼は剣闘士として人気を博し、ついにはローマのコロセウムで、しかもコンモドス帝の面前で命を賭けた戦いをすることになる。果たして結末は ・・・・・・。

|

-d0645.jpg)

|

ジャン = レオン・ジェローム (1824-1904) 「差し下ろされた親指」(1904) |

フェニックス美術館(米・アリゾナ州) |

ちなみに cinemareview.com の記事によると、『グラディエーター』の制作会社であるドリームワークスのプロデューサはスコット監督に脚本を見せる前に監督のオフィスを訪問して『差し下された親指』の複製を見せたそうです。そもそも、プロデューサが『グラディエーター』の着想を得たのもこの絵がきっかけ(の一つ)だそうです。

|

この経緯をみると、ジェロームの『差し下ろされた親指』にはハリウッドの映画人をホットにさせる魔力があるようです。リドリー・スコット監督もその魔力にハマった ・・・・・・。

ところで、ここからが本題ですが、リドリー・スコット監督(1937 - )は『グラディエーター』(2000年公開)よりだいぶ前に(部分的にせよ)絵画からインスパイアされた映画を作っています。それが上の引用にも出てきた『ブレードランナー』(1982年公開)です。今回はその話です。

ブレードランナー

|

1982年公開の『ブレードランナー(Blade Runner)』は SF作家、フィリップ・K・ディック(1928-1982)の『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968)を原作とする映画です。リドリー・スコットが監督し、ハリソン・フォードが主演しました。そのストーリーをかいつまんで箇条書きにすると以下のようです。

| 時代は21世紀。ロサンジェルスのタイレル社が "レプリカント"と呼ばれる人造人間(=原作で言う "アンドロイド")を発明し、独占的に供給していた。レプリカントは優れた体力と知能をもっている(レプリカントはこの映画の造語)。 | |

| そのころの地球は環境破壊が進み、人類の多くは宇宙の植民地に住んでいた。レプリカントは宇宙開発の最前線での奴隷的労働に従事していた。 | |

| レプリカントはバイオテクノロジーで作られており、人間とは区別できない。ただ、唯一区別可能な専門の分析装置がある。被験者は、人間なら感情を大きく揺さぶられるような質問を受け、それに対する体の反応を分析装置にかけることでレプリカントか人間かが判定できる。 | |

| レプリカントは製造から数年たつと感情が芽生えて、人間に反旗を翻すものが出てきた。そのため最新の「ネクサス6型」レプリカントは寿命が4年に設定されていた。しかし脱走して人間社会に紛れ込むレプリカントが後を絶たなかった。人間社会から彼らを見つけだして「解任(retire)」(=射殺)する任務を担うのが、警察の専任捜査官・ブレードランナーであった(ブレードランナー:Blade Runner は過去の小説からの借用。もともと医薬品密売業者を指す)。 | |

| 物語の舞台はロサンジェルス。地球に残った人類は環境破壊による酸性雨が降りしきる中、高層ビルが立ち並ぶ人口過密の大都市での生活を強いられていた。そのころ、ネクサス6型のレプリカントが宇宙植民地で反乱を起こし、23人の人間を殺害して逃走、宇宙船を奪って密かに地球に帰還し、ロサンジェルスに4人が潜伏した。 | |

| 捜査にあたるロサンジェルス市警は4人の「解任」が容易でないことを悟り、退職していたブレードランナーのデッカート(=ハリソン・フォード)を呼び戻して捜査に当たらせる。デッカートは情報を得るため、レプリカントの開発者であるタイレル博士に面会した。そのとき彼は、博士の秘書のレイチェル(=ショーン・ヤング)がレプリカントであることを見抜く。レイチェルは博士が姪の記憶を移植して作ったレプリカントであった。レイチェルは激しく動揺するが、デッカートはそんなレイチェルに惹かれていく。 | |

| デッカートは捜査の結果、踊り子に扮していたレプリカント(ゾーラ)を発見し、追跡の上「解任」する。その現場に急行したデッカートの上司は、レイチェルがタイレ博士のもとを脱走したことを告げ、レイチェルも「解任」するようにと命じた。 | |

| その後、デッカートはゾーラの復讐に燃えるレプリカント(レオン)に襲われるが、駆けつけたレイチェルが射殺して命拾いする。デッカートはレイチェルを自宅に招く。彼女が、自分も「解任」するのか問うと、デッカートは「自分はやらないが、誰かがやる」と答えた。2人は熱く抱擁するのだった。 | |

| 一方、潜伏レプリカントのリーダのバッティは、タイレル社の技師に近づき、彼を仲介にしてタイレル社の本社ビルの最上階に住むタイレル博士と対面した。バッティは、残り少ない自分たちの寿命を伸ばすように博士に要求する。これが彼らの地球潜入の目的であった。しかし博士は技術的に不可能であると告げ、絶望したバッティは博士と技師を殺す。 | |

| タイレル博士と技師の殺害の報を聞いたデッカートは、技師の高層アパートに踏み込み、そこに潜んでいた3人目のレプリカント(プリス)を「解任」する。そこにリーダのバッティが戻ってきてデッカートと最後の対決となる。デッカートは優れた戦闘能力を持つバッティに追い立てられ、高層アパートの屋上に逃れるが、転落寸前となる。しかしバッティは自らの寿命の到来を悟り、デッカートを助けて、こと切れた。 | |

| デッカートはレイチェルにも同じ運命が待っているのではと慌てて自宅に戻るが、レイチェルは生きていた。2人は互いの愛を確認すると、デッカートはレイチェルを連れだし、逃避行へと旅立った。 |

さて、この映画『ブレードランナー』と絵画の関係ですが、アメリカの画家、エドワード・ホッパーの絵画『ナイトホークス(Nighthawks)』の解説(Wikipedia)に、次のような記述があります。

|

ここで引用されているリドリー・スコット監督の発言の原文とその出典は以下の通りです。

|

リドリー・スコット監督は、彼が『ブレードランナー』に求めた "様子と気分(look and mood)" を例示(illustrate)するために、ホッパーの『ナイトホークス』の複製画を制作スタッフ(アート・ディレクター、デザイナー、美術スタッフなどでしょう)に見せ続けたわけです。"私の狙っている雰囲気はこの絵のとおりだ" というように ・・・・・・。そのホッパーの『ナイトホークス』が次です。

ホッパー『ナイトホークス』

|

エドワード・ホッパー(1882-1967) 「ナイトホークス - Nighthawks」(1942) |

シカゴ美術館 |

まず例によって、この絵を中野京子さんの解説でみていきます。中野さんは『名画の謎:対決編』(文藝春秋 2015)で、モンドリアンの『ブロードウェイ・ブギウギ』を解説したあとに『ナイトホークス』を説明しています。まずエドワード・ホッパーの経歴です。

|

ホッパーの油彩画は、なにげない日常を描く中で、いかにもアメリカという文明の一面を鋭利に切り取った感じの作品が多々あります。まさにアメリカ絵画の代表ですが、その名声が死後のものだったとは意外です。その代表作が『ナイトホークス』です。

|

|

さらに、後ろ向きの表情が分からない男性も、こういう配置で描かれると何だか "いわくありげ" です。顔を意識的に上げたように見えるウェイターは、なぜ顔をあげたのでしょうか。男女の "カップル" の方から何か声が聞こえたからなのか ・・・・・・。よく見るとカウンターの手前にはコップが一つ置かれています。ということは、さっきまで別の客が居たに違いない ・・・・・・。

|

背中だけのこの男性客は画面の中央付近に描かれている。ということは、この絵のフォーカルポイント(焦点)はこの男性なのか。ホッパーの自画像(?)という説もある。 |

|

ふと顔をあげたように見えるウェイター。一見、客から声がかかったように思えるが、この絵の4人の登場人物は視線を合わせてはいない。店の外から物音がしたのだろうか。背後にあるのは当時のコーヒー・マシン。 |

|

通りの向かいの店は閉店しているが、あえて白いレジスターだけが目立つように描かれている。レジスターが表すものは「お金」で、当時のニューヨークを象徴しているのかもしれない。 |

『ナイトホークス』はホッパーの代表作と言われるだけあって、映画のワンシーンのような "物語性" を感じるのですが、中野さんはさらに限定して、物語の中でも「ハードボイルド」だと言っています。

ハードボイルド絵画

中野京子さんはこの絵を「ハードボイルド絵画」と呼んでいます。そのハードボイルド小説・映画では、主人公の直接的な心理描写はなく、行動や会話のみの記述ですべてを描こうとします。ホッパーの絵に登場する人物も無表情、またはそれに近く描かれることが多く、表情から心理を読みとることはできません。あくまで場面設定(場所、時刻、ライティングなど)と人物の外見・態度・配置だけからテーマを浮かび上がらせようとする。『ナイトホークス』もその雰囲気が横溢する絵画です。

ハードボイルド小説・映画に欠かせなかったのが "煙草" で、『ナイトホークス』にも描かれています。つまりカップルとおぼしき男女のうち、男は煙草を手にし、女はブックマッチ(二つ折りのカバーに紙マッチを挟み込んだもの)を持っている。ダイナーの上部には看板があり、そこには葉巻が描かれていて、その下に「only 5¢」(たった5セント)、横には「PHILLIES」(=フィリーズ)とメーカー名が記されています。文藝春秋の連載から引用します。

|

|

「ナイトホークス」に描かれた男女の "カップル"。男は煙草を手にし、女はブックマッチを見つめている。女の左手がさりげなく男の手に触れている。 |

現実世界ではない

ここからが『ナイトホークス』の核心です。中野さんは、ホッパーが描いた絵は、一見ありふれた情景を描いているように見えるが現実そのものではないと指摘しています。

|

『ブレードランナー』とハードボイルド

ここから『ブレードランナー』と『ナイトホークス』の関係です。まず、この2作品に共通して影響を与えたのが "ハードボイルド" というエンターテインメントのジャンルです。『ナイトホークス』とハードボイルドの関係は中野京子さんが詳述していますが、では映画『ブレードランナー』もそうなのか。

|

つまり『ブレードランナー』の脚本を最初に書いたハンプトン・ファンチャーは、原作にある2つの要素をカットしました。一つは "電気羊" です。核戦争で動物がほとんど死滅した世界では、人々はロボットの "電気羊" をペットとして飼うの一般的で、本物の動物は富裕層にしか飼えない。その、原作の題名にもなっている "電気羊" が脚本ではカットされています。2つ目はデッカートの妻です。原作ではデッカートには妻がいて、最後は妻に迎えられるというエンディングですが、映画脚本のデッカートは妻に逃げられた男になっている。

そして、ファンチャーは "電気羊" と "妻" を切り捨てたかわりに、ハードボイルドの要素を強調したと、町山氏は書いています。以下、町山氏の文章を引用します。

|

ちなみに、この映画は脚本家が途中で交代し、完成版の映画では「マーロウ調の自嘲的な独白でストーリーを進める」ようにはなっていません。ただ重要なのは、主人公のデッカートがフィリップ・マーロウに重ねられていることと、上の引用の最後に出てくる "フィルム・ノワール(film noir)" です。

フィリップ・マーロウはチャンドラーの重要な小説に出てくる私立探偵です。元々は検察の捜査官だったが上司に反抗したため免職になり私立探偵をしているという設定で、もとより権威・権力には媚びない姿勢です。安い料金(実費+25ドル/日)で仕事を引きうけ、ボロ自動車に乗り、トレンチコートにキャメルのタバコがトレードマークの「足で稼ぐ探偵」です。その一方で、弱いものには優しく、センチメンタルなところがあります。孤独を愛し、アンニュイ(物憂さ、気だるさ)の雰囲気を漂わせ、少々 "影" がある。

こういった人物造型は『ブレードランナー』のデッカートに重なります。デッカートが "未来のフィリップ・マーロウ" だと考えると納得がいく。さらに町山氏の解説です。

|

やはりデッカートは未来世界のフィリップ・マーロウであり、『ブレードランナー』はハードボイルド小説を映画化した「フィルム・ノアール」の後継なのです。さらに付け加えると、フィルム・ノワールが最初に作られたのは第二次世界大戦中であり、ホッパーの『ナイトホークス』(1942)もまさにその時期に描かれました。

Future Nior(暗い未来)

|

エドワード・ホッパー 「ナイトホークス - Nighthawks」(1942) |

ここからが話の核心で、『ナイトホークス』が『ブレードランナー』に影響したという、その内容です。リドリー・スコット監督は、

| わたしが追い求めている様子と気分を例証するためにプロダクション・チームの鼻先にこの絵(=ナイトホークス)の複製をいつも振り動かしていた」 |

と語ったのでした。キーワードは、ポール・サモンの本の題名にもなっていた「Future Nior(暗い未来)」です。Future Noir とは、フィルム・ノワール(film noir)をサイエンス・フィクション(SF)の手法で未来世界に移したものと言えるでしょう。Tech Noir や(tech は科学技術の意味)、SF(Science Fiction)Noirという言い方もあります。その代表格は『ブレードランナー』とともに、ジェームズ・キャメロン監督の『ターミネーター』(1984)です。

『ターミネーター』を思い返してみると、スカイネットと呼ばれる人工知能が反乱を起こし、人間に核戦争を仕掛ける。その戦争後の荒廃した地球では、人間軍と機械軍の死闘が繰り広げられている。この状況を前提としたストーリー展開が『ターミネーター』でした。

『ブレードランナー』と『ターミネーター』に共通するのは、文明と科学技術の進歩が、世界を人間にとってのディストピアに向かわせるというコンセプトです。人間は自らが創り出したものに逆襲され、窮地に陥る。『ブレードランナー』にある地球環境破壊もその一つでしょう。さらには、人間が延々と築いてきた人間性が喪失、ないしは希薄になってゆく。文明の進歩が、人間らしさを謳歌できる "明るい未来" をもたらすのではなく、それとは真逆の荒涼とした "暗い未来" を招く。そのイメージが Future Noir = 暗い未来です。

前に引用した町山氏は「60年代終わりから、ヴェトナム戦争を背景に、ハリウッドでは再びアンハッピーエンドの映画が作られた」とし、その流れに『ブレードランナー』があると書いていました。しかし、背景はそれだけではないと思います。No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」で紹介したように、評論家の内田樹氏は、米ソの冷戦時代(1960年代~80年代)には核戦争が起きるのではという "黙示録的な不安" が、潜在的・暗黙に世界を覆っていたと指摘しています。誰も口には出さなかったけれど、人々は心の奥底でそれを感じとっていた。そもそもサイエンス・フィクションというジャンルが隆盛を極めた要因はそれだと ・・・・・・。Future Noir はまさにそういった潜在意識をも背景とするものでしょう。

この Future Noir とホッパーの『ナイトホークス』(1942)がどう関係しているのでしょうか。『ナイトホークス』が描かれた1942年は真珠湾攻撃(1941)の翌年であり、アメリカは既に第二次世界大戦に参戦しています。ヨーロッパ大陸と太平洋で戦争が行われていて、アメリカの兵士が出征して戦っている。

しかし、アメリカ本土で戦闘が行われているわけではありません。このブログの過去の記事を思い起こすと、1942年はショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」のアメリカ初演がニューヨークで行われた年です。アメリカの大衆は熱狂し、"共にドイツと戦っているソ連" の作曲家(=ショスタコーヴィチ)の曲を熱狂的に支持しました(No.281 参照)。そのニューヨークには摩天楼が建ち並び、街にはブギウギのリズムが流れ、映画も演劇も盛んで、まさにモンドリアンが『ブロードウェイ・ブギウギ』で描こうとした世界がそこにあった。

その喧噪がニューヨークの "表の顔" だとすると『ナイトホークス』に描かれたのは "裏の顔" です。ここで描かれた深夜のダイナーの風景から受ける(個人的な)感じは、

| 現実の風景なのだろうけれど、リアルな感じがしない。現実感が希薄で、道路の描き方に典型的にみられるように非常に "無機質な感じ" がする。 | |

| シュルレアリズム絵画のような雰囲気があり、"どこにも無い街" を描いているようでもある。 |

といったものです。シュルレアリズム絵画と書きましたが、デ・キリコの『街の神秘と憂鬱』(No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」に画像を引用)に一脈通じるものを感じます。さらに『ナイトホークス』の登場人物である4人の心象を想像してみると、

| 索漠としていて、心が満たされない。 | |

| 人間関係が希薄で、荒涼としている。 | |

| 大都会の孤独と寄る辺なさが身に染みている。 |

などでしょう。「索漠」と「寄る辺なさ」は、中野京子さんの文章からもってきました。的確な日本語だと思います。

まさにこのような "look and mood"(様子と気分)が、リドリー・スコット監督が『ブレードランナー』のスタッフ、特に美術やビジュアル関係のスタッフに一貫して求め続けたものだと思います。『ナイトホークス』は見るからに "感染力の強い" 絵です。その絵に監督もスタッフも "感染" し、そして『ブレードランナー』の各種ビジュアルの "look and mood" に統一感を生む一助となった。さらに一歩進んで推測すると、

リドリー・スコットはホッパーの『ナイトホークス』を見たとき、近代化と大都市化が進んでいくその末にある "Future Noir的なもの"、極端に言うと "ディストピアへの入り口" を垣間見たような気がした

のではないでしょうか。つまり、この絵がある種の "予見性" を持っていると感じた。全くの想像ですが ・・・・・・。

リドリー・スコットはイギリスの名門の国立美術大学、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA。Royal College of Art)の出身です。卒業後にBBCで美術デザイナーとして働いたあと、1967年にCMプロダクションを設立し、当時は商品の宣伝に過ぎなかったテレビCMをアートの域にまで高め、数々の賞に輝きました。その後、念願の映画監督に転身した。

彼は自分で絵を描くし、映画の絵コンテも描きます。そういう経歴から考えると『ナイトホークス』からインスピレーションを得て『ブレードランナー』のビジュアルに生かすことはごく自然だったのでしょう。

アーティストとインスピレーション

『ナイトホークス』と『ブレードランナー』という、少々意外な取り合わせから思うことがあります。画家と映画監督を "アーティスト" と考えると、アーティストが作品(アート)を通して他のアーティストに影響し、その影響が別の作品を生み出すというプロセスは、誠に微妙だと思います。

『ナイトホークス』は『ブレードランナー』の40年も前の作品です。エドワード・ホッパーはサイエンス・フィクションとは全く無関係にニューヨークを描いた。しかしリドリー・スコットはその絵に "何か" を感じて、全く別のジャンルの作品に生かした。作品(アート)はいったん完成すれば、それをどう解釈するかは鑑賞者の自由です。『ナイトホークス』から『ブレードランナー』の "暗い未来" を思い描くのは "飛躍のしすぎ" とも思えるのですが、リドリー・スコット監督の感性はそうなのです。この意外性こそアートです。

鑑賞者の自由度は極めて大きく、見る人の感性に依存する。そこにこそアートの威力があるのだと思います。『ナイトホークス』はそのことを実証しているのでした。

(次回に続く)

2020-06-27 08:04

nice!(0)