No.63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」 [本]

No.19「ベラスケスの怖い絵」でとりあげた名画「ラス・メニーナス」ですが、この絵は数々の芸術家や文学者のインスピレーションを駆り立ててきました。以前にとりあげた例では、

があります。ピカソの『ラス・メニーナスの模写連作』についても No.45 で触れました。今回はその続きで、童話とオペラをとりあげます。

オスカー・ワイルド : 『王女の誕生日』

No.19「ベラスケスの怖い絵」で書いたように、中野京子さんは著書の『怖い絵』で「ラス・メニーナス」に登場する小人症の2人に注目し、そういう異形の人たちを集めて「慰み者」「道化」「使用人」として使った17世紀のスペイン宮廷について書いていました。

この「ラス・メニーナス」に触発され、スペイン宮廷に異形の者たちが集められたという歴史的事実に着目して書かれた童話があります。19世紀後半のイギリスの作家・オスカー・ワイルド(1854-1900)の『王女の誕生日』です。

オスカー・ワイルドは童話集を2つ出版しています。第1童話集は『幸福な王子、その他 - The Happy Prince and Other Tales』(1888)で、5篇が収められています。もちろんこの中の『幸福な王子』が非常に有名です。第2童話集は『ざくろの家 - The House of Pomegranates』(1891)と題されていて、4篇の童話集です。表紙カバーを掲げた新潮文庫版の『幸福な王子』は、以上の9篇全部を収めた「オスカー・ワイルド童話全集」 になっています。

になっています。

『王女の誕生日』は『ざくろの家』の中の1篇で、次のような話です。

その日は12才になったスペインの王女の誕生日でした。この日だけは王女の好きな友達を呼べるので、宮廷のテラスや庭は朝から貴族の子供たちで活気にあふれています。

王は宮殿の窓からその様子を眺めていますが、浮かぬ表情です。それは王女の母親であるフランス人の王妃のことが今も忘れられないからです。王妃は王女を生んでから半年で亡くなりました。庭で遊んでいる王女の「フランス風微笑」は母親そっくりで、それを見るにつけても亡き王妃が思い出されます。王は宮殿内に引きこもってしまいました。

宮廷の庭には「闘技場」があり、そこで誕生日の余興が始まりました。まず闘牛士の格好をした貴族の子弟が、柳細工に獣皮をはった「牛」と対決しました。フランス人の軽業師は綱渡りの芸を披露します。イタリア人のあやつり人形もありました。アフリカからきた奇術師は、砂から白い花を咲かせ、それを鳥に変えます。ジプシーの楽器演奏と歌もありました。

しかし何と言っても、朝の余興で最も盛り上がったのは「こびとの踊り」でした。グロテスクな風貌の「こびと」が、大きな頭をふり、曲がった足でよたよたと闘技場に入ってきたとき、子供たちは大歓声をあげます。

実はこの「こびと」が人々の前に現れたのはこれが初めてでした。昨日、2人の貴族が森で狩りをしているときに発見し、王女への贈り物として宮殿に連れてこられたのです。「こびと」の父親は貧しい炭焼きで、こんな醜い子供を厄介払いできて大喜びでした。

「こびと」は踊っているあいだに王女に心を奪われます。王女も踊りがたいそうおもしろかったので、髪に差していた白い薔薇の花を「こびと」に投げました。すると「こびと」はそれを真に受けてしまい、醜い唇に花を押しつけながら、王女の前で片膝をついたのでした。

余興は終わり、王女たちは食事に宮殿内に入りました。王女は「こびとの踊り」があまりにおもしろかったので、シエスタ(午睡)の後にもう一度踊りを披露させるよう、侍従に言います。

「こびと」も王女のことが忘れられず、遊び仲間になりたいと願いました。彼は王女の知らないことをいっぱい知っています。たくさんの花を知っているし、小鳥のあらゆる鳴き声を知っています。森で生活するすべも知っています。それらを王女に教えてあげたいと思いました。

「こびと」は宮殿に入って王女に会おうとします。やっとのことで、開いたままになっている小さな扉をみつけ、宮殿の中に入りました。宮殿には豪華な部屋いろいろあります。装飾や調度品も見たこともないものばかりです。そして、とある部屋までやってきたときに「こびと」は誰かが自分の方を見ているのに気づきました。よく見るとそれは、これまで見たことがないような「化け物」です。それは「だらりと垂れた大きな顔と、たてがみみたいな黒い髪をした、せむしで、がに股」の姿でした。「こびと」は結局それが、鏡に写った自分の姿だと悟ったのです。

森の中で育った「こびと」は鏡を見た経験はなく、自分の真の姿を今まで知らなかったのです。「こびと」はうめきながら、床に倒れてしまいます。

そこに王女と子供たちが入ってきました。そして床に横たわる「こびと」を見つけます。王女は「こびとを起こしてもう一度踊らせるように」と侍従に言います。侍従が確認しますが「こびと」はこと切れていました。

童話『王女の誕生日』は、ここで終わります。

要約してしまうと短い話のように見えますが、文庫版で24ページの長さの童話です。上の要約では割愛しましたが、王の結婚の経緯や治世、闘技場での各種の余興の様子、「こびと」と草花や鳥の関わりなどが書き込まれています。

童話では「こびと」の内面が詳しく語られています。父親に捨てられ、王侯貴族の子弟にあざけり笑われ、最後には心臓発作で死んでしまう「こびと」は犠牲者でしょう。しかしこの童話では12歳の王女もまた犠牲者だという感じを強く受ける。立場の弱い人間を見下して軽蔑する人間は、そのことで自分自身の心が蝕ばまれていく。宮廷に生まれたという環境からはそのように育つしかなく、12歳になっても「心」が発達しない。フランス人の母親は王女が物心ついたときにはいません。王女の微笑が母親に似ているという冒頭の王の回想と、最後のシーンで王女が「美しい軽蔑でゆがめた唇」で言う「捨てぜりふ」。この2つの対比が利いています。

この童話は『ラス・メニーナス』に触発されて書かれたのでしょうか?

オスカー・ワイルドの全作品を訳した英文学者の西村孝次氏は、そうだと言っています。「オスカー・ワイルド全集」の『王女の誕生日』の注釈で、西村氏は『ラス・メニーナス』の解説も交えて次のように書いています(太字は原文にはありません)。

引用の最後に出てくるヴィヴィアンとは、オスカー・ワイルドの次男で、父親の伝記を書きました。おそらくその伝記からの引用だと思います。『ラス・メニーナス』に描かれたマルガリータ王女を見て「意地の悪い冷たい表情」と衝撃を受けるオスカー・ワイルドの感性も、相当のものだと思います。

この童話は『ラス・メニーナス』から受けた「衝撃」が発端になっていることは確かなようです。もっと推測すると、マルガリータ王女とマリア・バルボラからインスピレーションを得て書かれた・・・・・・。そう考えれば納得できます。

そして『ラス・メニーナス』と『王女の誕生日』にはもう一つの共通点があります。それは「鏡」です。『ラス・メニーナス』の後景中央には鏡があり、そこには王と王妃が「ぼんやりと」描かれています。『王女の誕生日』の鏡は「こびと」自身の姿を露わにしたのでした。鏡は「真実を映す」という意味でしょう。それは、オスカー・ワイルドが『ラス・メニーナス』から得たもう一つのインスピレーションだと思います。

ツェムリンスキー : 歌劇『こびと』

オスカー・ワイルドの童話『王女の誕生日』は、別の芸術作品を生み出しました。アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーの歌劇『こびと』です。このオペラは『王女の誕生日』が原案になっています。

ツェムリンスキー(1871-1942)はウィーンで活躍した作曲家・指揮者で、ウィーンのフォルクス・オーパーの初代首席指揮者をつとめました。ツェムリンスキーの名前は一度、No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたことがあります。ツェムリンスキーはコルンゴルトの音楽の先生ですが、コルンゴルトと同じようにユダヤ系であったため、ナチスの台頭によってアメリカへ亡命したのです。コルンゴルトはハリウッドの映画音楽で活躍しましたが、ツェムリンスキーはニューヨークで不遇な晩年を送ったようです。

作曲家としてのツェムリンスキーはオペラ、交響曲、室内楽曲、歌曲など各種の作品を残しました。中でも「弦楽四重奏曲 第2番」は素晴らしく、ベートーベン以降の弦楽四重奏の傑作を一つだけあげよと言われたなら、私ならこの曲をあげます。

ツェムリンスキーのオペラで有名なのは『フィレンツェの悲劇』と『こびと』で、この2つともがオスカー・ワイルドの原作に基づいています。同時代のイギリスの文学者に何か共感するものがあったのかもしれません。ちなみにリヒャルト・シュトラウスも、オスカー・ワイルドの『サロメ』をオペラ化しています。

『こびと』は『王女の誕生日』を原案とする1幕もののオペラです。『王女の誕生日』と共通しているのは、

という4点です。オペラの主な登場人物は、

・こびと

・王女:クララ

・執事:ドン・エストバン

・侍女:ギータ

の4人です。骨格は童話と同じなのですが、オペラが童話と違っている点もいろいろある。「こびと」はトルコ皇帝からの贈り物で(オペラらしく)歌の名手ということになっています。王女の年齢も18歳ということにしてある。また童話にはない侍女・ギータが重要な役割を与えられています。ギータは笑い者にされている「こびと」に共感し、王女の「無垢な残酷さ」に心を痛め、「こびと」に真の姿を伝えようかどうかと悩み、「こびと」の最後をみとります。そもそもオペラはドラマの一種なので、王女と「こびと」の対話や「すれ違い」も濃密に表現されています。

ちなみにこのオペラは、誕生日を祝う舞踏会場を抜け出してきた王女の次の言葉で終わります。

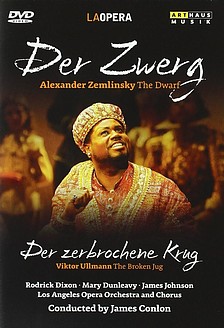

歌劇『こびと』についての蘊蓄です。写真を掲げたDVDはロサンジェルス・オペラの公演ですが、指揮をしたジェームズ・コンロン(米国の指揮者。ツェムリンスキーに造詣が深い)は、DVDのライナーノートで次のようなエピソードを紹介しています。

背が低く、醜男で、かつウィーンにおける「異邦人」・・・・・・。ツェムリンスキーは「こびと」に自分自身を託したようです。それは、オスカー・ワイルドというアイルランド出身の詩人・小説家を介して、ベラスケスが描いた『ラス・メニーナス』に登場する「こびと」、マリア・バルボラに(結果として)自分を投影することとなった。そして・・・・・・。

ツェムリンスキーはスペイン王女にアルマ・マーラーを投影したという見方があります。なかなか面白い説ですが、はたして本当なのでしょうか。自分をふってグスタフ・マーラーに走ったとは言え、アルマはかつての恋人です。かつての恋人を『こびと』のスペイン王女のように描けるものなのでしょうか。真の芸術家は、他人に対する「あからさまな あてつけ」で作品を作ったりはしないものだと思うのです。

全くの推測ですが、ツェムリンスキーがスペイン王女を誰かに見立てたとしたのなら、それは「ウィーンそのもの」ではと思います。スペインとオーストリアの2つのハプスブルク家には複雑な婚姻関係があります。『ラス・メニーナス』の中心にいるマルガリータ王女は、15歳でオーストリア・ハプスブルク家のレオポルト1世と結婚し、ウィーンに輿入れしているのです。「こびと」は歌の名手だけれど、王女にとっては玩具にすぎません。ツェムリンスキーも音楽家としては成功したけれど、結果として『こびと』の初演から16年後にウィーンから追い出されてしまいます。

ともかく、『ラス・メニーナス』 → 『王女の誕生日』 → 『こびと』という一連の作品は、芸術における「連鎖反応」の好例だと思います。

| ◆絵画: |

サージェント『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』 | |

| ◆小説: |

カンシーノ『ベラスケスの十字の謎』 |

があります。ピカソの『ラス・メニーナスの模写連作』についても No.45 で触れました。今回はその続きで、童話とオペラをとりあげます。

|

| ベラスケス『ラス・メニーナス』(プラド美術館) |

オスカー・ワイルド : 『王女の誕生日』

(The Birthday of the Infanta)

No.19「ベラスケスの怖い絵」で書いたように、中野京子さんは著書の『怖い絵』で「ラス・メニーナス」に登場する小人症の2人に注目し、そういう異形の人たちを集めて「慰み者」「道化」「使用人」として使った17世紀のスペイン宮廷について書いていました。

| |||

オスカー・ワイルドは童話集を2つ出版しています。第1童話集は『幸福な王子、その他 - The Happy Prince and Other Tales』(1888)で、5篇が収められています。もちろんこの中の『幸福な王子』が非常に有名です。第2童話集は『ざくろの家 - The House of Pomegranates』(1891)と題されていて、4篇の童話集です。表紙カバーを掲げた新潮文庫版の『幸福な王子』は、以上の9篇全部を収めた「オスカー・ワイルド童話全集」

『王女の誕生日』は『ざくろの家』の中の1篇で、次のような話です。

(以下に『王女の誕生日』のストーリーと

結末が明らかにされています)

結末が明らかにされています)

その日は12才になったスペインの王女の誕生日でした。この日だけは王女の好きな友達を呼べるので、宮廷のテラスや庭は朝から貴族の子供たちで活気にあふれています。

王は宮殿の窓からその様子を眺めていますが、浮かぬ表情です。それは王女の母親であるフランス人の王妃のことが今も忘れられないからです。王妃は王女を生んでから半年で亡くなりました。庭で遊んでいる王女の「フランス風微笑」は母親そっくりで、それを見るにつけても亡き王妃が思い出されます。王は宮殿内に引きこもってしまいました。

宮廷の庭には「闘技場」があり、そこで誕生日の余興が始まりました。まず闘牛士の格好をした貴族の子弟が、柳細工に獣皮をはった「牛」と対決しました。フランス人の軽業師は綱渡りの芸を披露します。イタリア人のあやつり人形もありました。アフリカからきた奇術師は、砂から白い花を咲かせ、それを鳥に変えます。ジプシーの楽器演奏と歌もありました。

しかし何と言っても、朝の余興で最も盛り上がったのは「こびとの踊り」でした。グロテスクな風貌の「こびと」が、大きな頭をふり、曲がった足でよたよたと闘技場に入ってきたとき、子供たちは大歓声をあげます。

実はこの「こびと」が人々の前に現れたのはこれが初めてでした。昨日、2人の貴族が森で狩りをしているときに発見し、王女への贈り物として宮殿に連れてこられたのです。「こびと」の父親は貧しい炭焼きで、こんな醜い子供を厄介払いできて大喜びでした。

「こびと」は踊っているあいだに王女に心を奪われます。王女も踊りがたいそうおもしろかったので、髪に差していた白い薔薇の花を「こびと」に投げました。すると「こびと」はそれを真に受けてしまい、醜い唇に花を押しつけながら、王女の前で片膝をついたのでした。

余興は終わり、王女たちは食事に宮殿内に入りました。王女は「こびとの踊り」があまりにおもしろかったので、シエスタ(午睡)の後にもう一度踊りを披露させるよう、侍従に言います。

「こびと」も王女のことが忘れられず、遊び仲間になりたいと願いました。彼は王女の知らないことをいっぱい知っています。たくさんの花を知っているし、小鳥のあらゆる鳴き声を知っています。森で生活するすべも知っています。それらを王女に教えてあげたいと思いました。

「こびと」は宮殿に入って王女に会おうとします。やっとのことで、開いたままになっている小さな扉をみつけ、宮殿の中に入りました。宮殿には豪華な部屋いろいろあります。装飾や調度品も見たこともないものばかりです。そして、とある部屋までやってきたときに「こびと」は誰かが自分の方を見ているのに気づきました。よく見るとそれは、これまで見たことがないような「化け物」です。それは「だらりと垂れた大きな顔と、たてがみみたいな黒い髪をした、せむしで、がに股」の姿でした。「こびと」は結局それが、鏡に写った自分の姿だと悟ったのです。

|

森の中で育った「こびと」は鏡を見た経験はなく、自分の真の姿を今まで知らなかったのです。「こびと」はうめきながら、床に倒れてしまいます。

そこに王女と子供たちが入ってきました。そして床に横たわる「こびと」を見つけます。王女は「こびとを起こしてもう一度踊らせるように」と侍従に言います。侍従が確認しますが「こびと」はこと切れていました。

|

童話『王女の誕生日』は、ここで終わります。

要約してしまうと短い話のように見えますが、文庫版で24ページの長さの童話です。上の要約では割愛しましたが、王の結婚の経緯や治世、闘技場での各種の余興の様子、「こびと」と草花や鳥の関わりなどが書き込まれています。

童話では「こびと」の内面が詳しく語られています。父親に捨てられ、王侯貴族の子弟にあざけり笑われ、最後には心臓発作で死んでしまう「こびと」は犠牲者でしょう。しかしこの童話では12歳の王女もまた犠牲者だという感じを強く受ける。立場の弱い人間を見下して軽蔑する人間は、そのことで自分自身の心が蝕ばまれていく。宮廷に生まれたという環境からはそのように育つしかなく、12歳になっても「心」が発達しない。フランス人の母親は王女が物心ついたときにはいません。王女の微笑が母親に似ているという冒頭の王の回想と、最後のシーンで王女が「美しい軽蔑でゆがめた唇」で言う「捨てぜりふ」。この2つの対比が利いています。

この童話は『ラス・メニーナス』に触発されて書かれたのでしょうか?

オスカー・ワイルドの全作品を訳した英文学者の西村孝次氏は、そうだと言っています。「オスカー・ワイルド全集」の『王女の誕生日』の注釈で、西村氏は『ラス・メニーナス』の解説も交えて次のように書いています(太字は原文にはありません)。

|

引用の最後に出てくるヴィヴィアンとは、オスカー・ワイルドの次男で、父親の伝記を書きました。おそらくその伝記からの引用だと思います。『ラス・メニーナス』に描かれたマルガリータ王女を見て「意地の悪い冷たい表情」と衝撃を受けるオスカー・ワイルドの感性も、相当のものだと思います。

この童話は『ラス・メニーナス』から受けた「衝撃」が発端になっていることは確かなようです。もっと推測すると、マルガリータ王女とマリア・バルボラからインスピレーションを得て書かれた・・・・・・。そう考えれば納得できます。

そして『ラス・メニーナス』と『王女の誕生日』にはもう一つの共通点があります。それは「鏡」です。『ラス・メニーナス』の後景中央には鏡があり、そこには王と王妃が「ぼんやりと」描かれています。『王女の誕生日』の鏡は「こびと」自身の姿を露わにしたのでした。鏡は「真実を映す」という意味でしょう。それは、オスカー・ワイルドが『ラス・メニーナス』から得たもう一つのインスピレーションだと思います。

ツェムリンスキー : 歌劇『こびと』

オスカー・ワイルドの童話『王女の誕生日』は、別の芸術作品を生み出しました。アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーの歌劇『こびと』です。このオペラは『王女の誕生日』が原案になっています。

| |||

|

こびと:Rodrick Dixon 王女:Mary Dunleavy ジェームズ・コンロン指揮 ロサンジェルス・オペラ管弦楽団 | |||

作曲家としてのツェムリンスキーはオペラ、交響曲、室内楽曲、歌曲など各種の作品を残しました。中でも「弦楽四重奏曲 第2番」は素晴らしく、ベートーベン以降の弦楽四重奏の傑作を一つだけあげよと言われたなら、私ならこの曲をあげます。

ツェムリンスキーのオペラで有名なのは『フィレンツェの悲劇』と『こびと』で、この2つともがオスカー・ワイルドの原作に基づいています。同時代のイギリスの文学者に何か共感するものがあったのかもしれません。ちなみにリヒャルト・シュトラウスも、オスカー・ワイルドの『サロメ』をオペラ化しています。

『こびと』は『王女の誕生日』を原案とする1幕もののオペラです。『王女の誕生日』と共通しているのは、

| ◆ | スペイン王女の誕生日に「こびと」が贈り物として献呈される。 | |

| ◆ | 「こびと」は王女に惹かれるが、王女は「こびと」を単なる遊び道具としか思っていない。 | |

| ◆ | 「こびと」は鏡で真の自分の真の姿を発見し、そのあと死ぬ。 | |

| ◆ | 王女は何事もなかったかのように舞台を去る。 |

という4点です。オペラの主な登場人物は、

・こびと

・王女:クララ

・執事:ドン・エストバン

・侍女:ギータ

の4人です。骨格は童話と同じなのですが、オペラが童話と違っている点もいろいろある。「こびと」はトルコ皇帝からの贈り物で(オペラらしく)歌の名手ということになっています。王女の年齢も18歳ということにしてある。また童話にはない侍女・ギータが重要な役割を与えられています。ギータは笑い者にされている「こびと」に共感し、王女の「無垢な残酷さ」に心を痛め、「こびと」に真の姿を伝えようかどうかと悩み、「こびと」の最後をみとります。そもそもオペラはドラマの一種なので、王女と「こびと」の対話や「すれ違い」も濃密に表現されています。

ちなみにこのオペラは、誕生日を祝う舞踏会場を抜け出してきた王女の次の言葉で終わります。

| 「プレゼントはもう壊れちゃったわ。18歳になった誕生日にもらったおかしな玩具。そうね、もう少し踊ってくるわ」 |

歌劇『こびと』についての蘊蓄です。写真を掲げたDVDはロサンジェルス・オペラの公演ですが、指揮をしたジェームズ・コンロン(米国の指揮者。ツェムリンスキーに造詣が深い)は、DVDのライナーノートで次のようなエピソードを紹介しています。

| ◆ | ツェムリンスキーはウィーンの音楽学生だったアルマ・シンドラーと恋仲になった(1900)。ちなみにライナーノートにはありませんが、アルマ・シンドラーはそれ以前にグスタフ・クリムトと深い仲だったことがあります。 | |

| ◆ | アルマはツェムリンスキーのカリスマ性に惹かれたが、醜男だったと述懐している。ツェムリンスキーの身長はアルマの肩までしかなく、一緒に歩くのは奇妙だったとも言っている。 | |

| ◆ | アルマはツェムリンスキーをふって、グスタフ・マーラーと結婚した(1901)。 | |

| ◆ | ツェムリンスキーは後に「醜男の悲劇の物語を書いてくれ」と友人に語っている(1909)。彼はそれにこだわり続け、後年の『こびと』に結実した(1922)。 |

背が低く、醜男で、かつウィーンにおける「異邦人」・・・・・・。ツェムリンスキーは「こびと」に自分自身を託したようです。それは、オスカー・ワイルドというアイルランド出身の詩人・小説家を介して、ベラスケスが描いた『ラス・メニーナス』に登場する「こびと」、マリア・バルボラに(結果として)自分を投影することとなった。そして・・・・・・。

ツェムリンスキーはスペイン王女にアルマ・マーラーを投影したという見方があります。なかなか面白い説ですが、はたして本当なのでしょうか。自分をふってグスタフ・マーラーに走ったとは言え、アルマはかつての恋人です。かつての恋人を『こびと』のスペイン王女のように描けるものなのでしょうか。真の芸術家は、他人に対する「あからさまな あてつけ」で作品を作ったりはしないものだと思うのです。

全くの推測ですが、ツェムリンスキーがスペイン王女を誰かに見立てたとしたのなら、それは「ウィーンそのもの」ではと思います。スペインとオーストリアの2つのハプスブルク家には複雑な婚姻関係があります。『ラス・メニーナス』の中心にいるマルガリータ王女は、15歳でオーストリア・ハプスブルク家のレオポルト1世と結婚し、ウィーンに輿入れしているのです。「こびと」は歌の名手だけれど、王女にとっては玩具にすぎません。ツェムリンスキーも音楽家としては成功したけれど、結果として『こびと』の初演から16年後にウィーンから追い出されてしまいます。

ともかく、『ラス・メニーナス』 → 『王女の誕生日』 → 『こびと』という一連の作品は、芸術における「連鎖反応」の好例だと思います。

2012-08-24 21:40

nice!(0)

トラックバック(0)