No.232 - 定住生活という革命 [本]

No.226「血糖と糖質制限」で、夏井 睦氏の著書である『炭水化物が人類を滅ぼす』(光文社新書 2013)から引用しましたが、その本の中で西田正規氏(筑波大学名誉教授)の『人類史のなかの定住革命』(講談社学術文庫。2007)に沿った議論が展開してあることを紹介しました。今回はその西田氏の「定住革命」の内容を紹介したいと思います。

定住・土器・農業

まず No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」で書いた話からはじめます。No.194 は、2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談を本にした『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016)を紹介したものですが、この本の冒頭で橋爪氏は次のような論を展開していました。

日本の土器は極めて古いことが知られています。世界史的にみてもトップクラスに古い。この土器は農業とワンセットではありません。土器は定住とワンセットであり「定住+狩猟採集」が縄文時代を通じて極めて長期間続いたのが(そして、それが可能な自然環境にあったのが)日本の特色という主旨です。

これはその通りですが、ここで問題は「世界史的には、農業が始まってから定住が始まるのが普通」としているところです。この認識は橋爪氏のみならず一般的なものでしょう。定住と農業はワンセットであり、それが人類史における革命だった、そこから "分業" や "階級" や "文化" や "都市" や "国家" が生まれた、つまり文明が生まれたというのが、我々が世界史で習う話だと思います。

しかし、そうではないというが西田氏の『人類史のなかの定住革命』で展開されている論です。人類史においては定住生活がまずあり、農業は定住に付帯して発達したものである。定住こそが人類史における(最初の)革命だった、というのが西田氏の論です。この論は人類史についてのみならず、人間とは何かについて深く考えさせられるので、以下にその内容を紹介します。以下の「本書」は『人類史のなかの定住革命』のことです。

遊動生活で進化した人類

"定住生活"(ないしは定住)の反対の言葉は "遊動生活"(遊動)です。本書ではまず、遊動生活がヒトの本来の姿だったことが述べられています。第1章の冒頭の文章です。

遊動生活とは、互いに認知している数十人の集団が、集団に固有な一定の地域(遊動域)を、泊まり場(=キャンプ)と次々と変え、狩猟採集で食料を得るというライフスタイルを言います。集団はその中に小集団を作ることがありますが、小集団の離合集散は自由であり、またメンバーが集団を離れて別の集団に移ることも自由です。

アフリカの大地溝地帯にいた初期人類が二足歩行を始めたのが約500万年前だとすると(もっと古いという説もある)、1万年前に定住生活をはじめるまでの500万年の間、ヒトは遊動生活の中で進化してきたわけです。この間、道具の利用、道具を使った狩猟、火の使用、言語の使用、石器の高度化、撚糸と針と布の発明など、さまざまな進化がありましたが、これらのすべては遊動生活の中で培われたものです。

従来、定住生活を支える経済基盤として食料生産(農業)が重視されてきました。その背景には、遊動生活者が遊動するのは定住生活の維持に十分な経済基盤がなかったからという見方が隠されています。しかし本書は、遊動生活者は "定住したくても定住できなかった" というのは思いこみに過ぎないとしています。

ここで引用した部分が『人類史のなかの定住革命』の核心の部分です。ここで述べられている視点に立って人類の歴史を眺めてみると、新たに見えてくるものが多数ある。その "見えてくるもの" を、西田氏の縄文時代の研究と世界の人類学者の調査データを駆使して展開したのが本書です。

そもそもなぜ遊動するのか、遊動の理由は何かと問うことが重要です。世界には現在も遊動生活で狩猟採集を行っている人たちがいます。No.221「なぜ痩せられないのか」でとりあげたアフリカ、北タンザニアのハッザ族がそうでした。男たちはキリンやヒヒを狩り、女たちがイモを掘る。これが彼らの「経済基盤」になっています。アフリカではブッシュマン族やピグミー族もそうで、また東南アジアや南アメリカにも遊動生活者がいます。本書ではこれらの遊動生活者の研究データを総合し、「遊動する理由」を次のようにまとめています。

◆安全性・快適性の維持

◆経済的側面

◆社会的側面

◆生理的側面

◆観念的側面

普通、遊動生活=狩猟採集と言われるように、食料の確保が遊動の理由と考えれています。狩猟であたりの動物が減ったり、キャンプ周辺のイモを掘り尽くしたら他の地域に移動する。それを順々にやると遊動生活になります。もちろん狩猟採集による食料確保は重要ですが、遊動する理由はそれだけではありません。遊動生活者の研究からわかることは、遊動の理由は極めて多岐に渡っていることです。

遊動生活の理由を狩猟採集による食料確保のためと考えてしまうと、定住による食料生産(=農業)ができなかったから遊動したのだ、となります。しかし遊動するのは食料確保のためだけではないのです。この視点が本書のまず大切なポイントです。

定住生活の環境要因

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とする本書の立場からすると、定住を促した何らかの要因あると予想できます。それは氷河期の終了にともなう中緯度地域の環境変化でした。

最終の氷河期は、約7万年前に始まったヴュルム氷河期です。氷河期における中緯度地域は寒帯ないしは亜寒帯であり、草原が広がり、木々もまばらな疎林の状態でした。しかしヴュルム氷河期も1万5000年前あたりから終わりを告げます。途中に "寒の戻り" がありましたが、1万年前になると地球はすっかり温暖化し、中緯度地域は現在のような温帯になりました。この温暖化に伴って中緯度地域には森林が広がってきて、これが人類の食料確保に大きな影響を与えました。定住の考古学的証拠がみつかるのは温暖化に向かう時期です。

中緯度地域が森林化することによって狩猟が不調になると、魚類資源や植物性食料への依存度が深まることになります。その内容が以下です。

魚類資源の利用と定住化

まず、野生動物にかわる蛋白源としての魚類が重要になります。以前の旧石器時代でもヤスやモリは使われていましたが、これらは大量のサケが川に遡上するような季節でしか効率的な漁具ではありません。

これに対して新たに出現したのはヤナ(梁)、ウケ(筌)、魚網などの定置漁具、ないしは定置性の強い漁具です。ヤナは、木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から(ないしは下流から)泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具です。ウケは、木や竹で編んだ籠を作り、魚の性質を利用して入り口から入った魚を出られなくして漁をするもので、川や池、湖、浅瀬の海に沈めて使われました。ヤスやモリで魚を突くのは大型の魚にしか向きませんが、定置漁具は小さな魚に対しても有効です。こういった定置漁具の発明が定住化を促進しました。これらの定置漁具の有効性を、本書では次のようにまとめています。

上の単位面積あたりの生産量のところですが、その例が本書にあります。現在の日本の湖における漁獲量は、琵琶湖で14.3トン/km2/年、中海(島根県)で37トン/km2/年です。一方、シカの生存量は700kg/km2程度と推定され、資源が枯渇しない程度に捕獲できるのは年間に20%程度とされているので、140kg/km2/年となります。縄文時代に狩られたシカ、イノシシ、サル、クマなどを合わせても数100kg/km2/年です。これと比較すると漁業資源は数10倍の量となります。漁撈は、漁具の制作に多くの労力を投下しても十分見合う漁獲が得られるのです。

ナッツ類の利用と定住化

植物性食料への依存度が深まったとき、広く利用されたのが「ナッツ類」です。ここで言うナッツとは食用になる木の実全般を言います。ナッツには、"油性ナッツ" と "デンプン質ナッツ" があります。

油性ナッツは、ハシバミ(実はヘーゼルナッツ)、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、マツの実などで、カロリー値が高く、加熱調理をしなくてもそのままで食べられます。これらは氷河期から中緯度地域にあったものです。

一方、デンプン質ナッツは温帯森林の広がりに伴って増加したもので、クリ、各種のドングリ類、ヒシの実(水草である菱の実)、トチの実などです。食べるには加熱調理するか、ないしは粉にする必要があります。ただし油性ナッツより大量に食べられる。

これらナッツ類の特徴は、中緯度地域においては収穫の時期が限られることです(主に秋)。従って1年を通してナッツ類を食料にしようとすると食料保存の必要性がでてきます。特に冬は食料の採集ができないので越冬食料の保存が必須です。また漁撈も、川を遡上する魚に依存すると、それは季節性があるので捕った魚を保存する必要があります。こういった「季節性のある環境での食料保存」が定住を促した要因になりました。

また、温暖期の遺跡からはデンプン質ナッツの大量調理を示す遺物である土器や石皿(臼として使う)、磨石が出土します。これらの携帯できない道具、あるいは携帯に不便な道具も定住化を促進した要因です。なお、石器による時代区分から言うと、この時期は新石器時代の始まり(約1万年前)と一致します。

以上の、定置漁具の使用、食料保存の必要性、土器などの携帯できない道具の使用が、遊動生活から定住生活に向かった理由になりました。

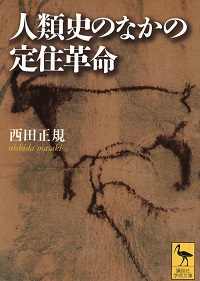

定住イコール農業ではなく、農業は定住の結果として派生したものというのが本書の立場です。その農業が始まった時期は地域によって違います。西アジアが最も早く、中国やヨーロッパが続きました。日本列島では定住・狩猟採集生活の縄文時代が約8000年続き、弥生時代になって農業が始まりました。以上を概観した図が次です。

定住が文化を産んだ

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とするのが本書の立場ですが、では具体的にどのような "定住生活に向けた再編成" が必要だったのでしょうか。その再編成では、上に述べた「遊動することの機能や動機」を別の形で実現しなければなりません。本書ではそれが6点にわけて書かれています。

定住するとゴミや排泄物をどうするかが問題になります。またノミ、ダニなどの寄生虫や病原菌の増加も避けられず、定住地を清潔に保つことが必須になります。

人間だけではありません。清潔と排泄物のコントロールは、定住する動物ずべてが備えていなければならない行動様式です。巣を作る動物はたくさんいますが、常に巣の中を清潔に掃除し、また巣の外の一定の場所で排泄する行動を本能的にしています。イヌやネコに排泄を躾るのが容易なのも、本来、巣の中で成長する動物だからです。一方、ヒトは「数千万年の進化史を遊動生活者として生きてきた」ので簡単ではないのです。定住によってゴミの処理が変わったことが縄文時代の遺跡に研究から推測できます。

磨製石斧は住居を作るためだけでなく、燃料=薪をつくるため木の伐採に使われました。遊動生活では、あたりの枯れ木を拾い集めれば薪になります。しかし定住生活はそれでは成り立たず、定住地周辺の樹木を伐採する必要があります。磨製石斧はそれを効率的に行えるのでした。

住居と環境維持の他に、定住生活では水、食料、エネルギー源(薪)の調達が必要です。

現代のアフリカの狩猟採集民の研究から、彼らの1日の行動範囲はいくら広くてもキャンプから10km以内とされています。定住を始めた人類も、この範囲内ですべての水や食料を調達する必要があったはずです。先にあげた定置漁具による漁撈やナッツ類の利用はそれを可能にするものでした。本書には定住に伴って人間と植物の関係が変化し、植物が定住地周辺で次第に "栽培化" していくことが、縄文時代の遺跡の研究から詳述されているのですが、それは割愛します。

いままでの「環境汚染の防止」「住居と木材加工」「経済的条件」は、定住した人間が生きていくための生理的条件からくる要請でした。しかし以降は、人間のメンタルな面、精神活動における「定住の条件」です。このあたりが本書の主張の大きなポイントでしょう。

死者を葬るということは遊動生活でも行われていました。最も古くはネアンデルタール人(約40万年前~2万数千年前)が埋葬をしたことが確認されています。しかし遊動民と定住民では、死者と生者の関係がおのずと違ってきます。

死以外にも、病気、怪我、事故など、人間にとっての "災い" は多く、それらは恐れの対象となります。遊動民であれば "災い" が起こった場所には近づかないという生活様式が可能です。しかし定住民の "災い" は定住地で起こるのであり、災いから逃げることができません。従って災いの原因を神や精霊に求め、災いの原因となった邪悪な力を定住地から追放しようとしたり、あるいは神や精霊の怒りを鎮めようとします。これによって定住地が "浄化" される。このような手続きも定住化の帰結として発達するのです。本書の冒頭は次のように始まっています。

定住生活は「不快なもの」や「危険なもの」との共存が前提です。「高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略」とは異質な生活に入るのが定住の意味です。

この「心理的負荷の供給」という項は「定住革命論」の中でも大変重要なものでしょう。つまり、狩猟採集の遊動民はキャンプを移すたびに見える風景が変化するわけです。新たな地域において食用の植物はどこにあるか、獲物はどこにいるか、薪はあるか、危険な獣はいないかなど、感覚を研ぎ澄まし、探索します。このような条件においては人間の脳の力が最大限に発揮されます。人類は数百万年前から遊動民として生活し、その中で進化し、脳を発達させてきました。しかし定住するとこの条件が一変します。

定住者は物理空間を移動するのではなく、心理的空間を拡大し、その中を移動することによって感覚や脳を活性化させ、本来持っている情報処理能力を働かせてきました。それが人類史に異質な展開をもたらしました。それは縄文時代にも顕著です。

「生計を維持するための必要性を超えたさまざまな遺物」から一つだけ土版取り上げると、土版とは楕円形、ないしは四角の土製の板で、何らかの呪術的目的のものです。秋田県鹿角市の「大湯 環状列石」から出土した土版は、大湯ストーンサークル館に展示してあります。明らかに人体を表し、かつ数字も表現しています。

以上が「人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した」内容です。本書では以上を次のようにまとめています。

本書では「狩猟採集・定住社会」であった縄文時代の詳しい分析が展開されています。また定住以外の話題もあって、たとえば動物を「口型」と「手型」に分類し、人間を「手型動物の頂点」ととらえることによって人類の起源が考察されています。さらに言語の起源、家族の起源、分配の起源に関する考察もあります。このあたりは割愛したいと思います。

遊動生活で進化した人類

これ以降は本書の感想です。

現代は定住社会であり(というより1万年前からそうであり)我々はそれを何の疑いもなく受け入れています。遊動生活というのは、ふつう考えられません。"住所不定" は "犯罪者" とほぼ同一の意味で使われているほどです。世界には現代でも遊動生活を送っている人たちがいて、たとえば国境をまたいで転々としている旅芸人の集団や牧畜民がいたりします。そういう人たちは現代社会としては "困った存在" で、政府は定住させようと躍起になっている。

しかし人間は遊動生活で進化してきたという西田氏の指摘は、あたりまえのことながら改めて言われてみると斬新に感じます。人間の知恵の発揮や工夫、探求などの脳の力は遊動生活で培われた。

脳の働きだけではなく、体の構造や機能もそうです。ちょっと余談になりますが、遊動生活で連想したのが空間把握能力です。No.184「脳の中のGPS」では、脳に備わっている「自己位置把握能力」のことを書きました。また No.50「絶対方位言語と里山」ではオーストラリア原住民の "デット・リコニング能力"(=遠く離れても家の位置が分かる能力)のことを書きました。もちろん、こういった空間把握能力は定住生活でも必要ですが、遊動生活においてより必須のものでしょう。

そういう人間が定住してしまった。定住したから逆に「精神世界での遊動、心理的な遊動」を求めるようになったという指摘や、定住したからこそ権威や宗教(呪術)やルールが発達したというのは、なるほどと思いました。特に、定住生活を水・食料・薪・住居といった物理的・経済的側面だけから考えるのではなく、人の精神活動にまで広げてとらえているのが説得的です。

我々は、あくまで漠然とですが "遊動生活" へのあこがれがあるのだと思います。読書、芸術、映画などの文化装置が提供する「精神世界・心理世界での遊動」だけではもの足らず、物理的でリアルな遊動を求める。西田氏が指摘しているように、遊動・狩猟採集生活では常に神経を研ぎ澄ませているわけです。刺激も多い。我々はそういった意味での "脳の活性化" に憧れる。現代人にとっての「旅行」の意味は(ないしは、旅行が現代の大産業になっている意味は)そこにあるのかと思います。私的な経験を言うと、個人で海外旅行をしたことが何度もありますが、特に初めての国だとすべてが新しい経験になります。緊張感が持続して疲れることは確かですが、逆にいうと刺激が多く、常に神経を研ぎ澄ませる状態が精神のリフレッシュになる、そう思います。もちろん、思い出という貴重な財産も残ります。

ちなみに本書を読んで思い出したのが、動物園のサル山のニホンザル(あるいは自然動物公園のニホンザル)です。野生のニホンザルは遊動生活ですが、サル山のニホンザルは人間が定住生活を強いています。そういう定住生活は「不和の当事者に和解の条件を提示して納得させる拘束力、すなわち、なんらかの権威の体系を育む」と、西田氏は書いています。定住ニホンザルの場合、この「なんらかの権威の体系」とは明らかに "ボスザル" ですね。ボスという存在は定住生活のニホンザル特有のものと言われています。まさに西田理論を補強しているようだと思いました。

西欧中心史観から離れる

我々は歴史の教科書で「農耕=定住=文明」のように学ぶのですが、これはやはり西欧中心史観でしょう。本書を読んでそう思いました。どの民族にとってもそうですが「歴史」は何らかのストーリーでもって自分たちのルーツから現在までを構成したものです。西欧からすると自分たちのルーツをメソポタミア文明に置くのが分かりやすい。つまり、中東における農耕(小麦栽培)の開始 → メソポタミア文明の発生 → エジプト → ギリシャ → ローマ → 西欧全体へと文明が伝播したのが歴史のメイン・ストリームであり、その他としてインドも中国もアラビアもあった、みたいな物語です。

しかし本書にあるように、中東(いわゆる肥沃な三日月地帯)は定住と農耕がきわめて近接して発生した地域で、それは世界的にみると必ずしも一般的ではありません。日本列島では「定住・狩猟採集」が縄文時代の約8000年間続いたわけです。その間に豊かな文化が生まれた。西欧中心史観からすると「定住・狩猟採集」は何となく "遅れている" ように(暗黙に)感じてしまうのですが、決してそんなことはないわけです。

"文化" は英語で culture ですが、これは cultivate(耕す)と同じ語根の言葉だということは良く知られています。これを根拠に「農耕が文化」と、我々は刷り込まれてきたわけです。しかし「耕す」という言葉に「文化」の意味を持たせてしまったのはあくまで西欧なのですね。農耕が文化をもたらしたというのは "西欧の受け売り" なのでしょう。

ここでよく考えてみると、英語には habit(習慣)という言葉がありました。habit はラテン語の「保ち続ける」の意味から派生していますが、同じ語根の inhabit は「住む」という意味です。また habitable は「居住可能な」という意味です(No.204「プロキシマb の発見とスターショット計画」参照)。つまり英語は、

定住 → 習慣

農業 → 文化

という言葉の構造であり、これは大変に暗示的だと思います。習慣(habit)とは「後天的に身につけた、繰り返される行動様式」のことで、人間のライフスタイルでは文化よりもっと根源的・基本的なものです。「農業」以前の根源的なものとして「定住」がある ・・・・・・。そういう示唆のように思いました。

脳は生産性を追い求める

『人類史のなかの定住革命』で書かれている食料獲得の変遷を巨視的に眺めてみると、人類の歴史は「食料獲得の生産性を追求してきた歴史」だと言えるでしょう。つまり「できるだけ少ない労力とコストで、できるだけ多くの食料やカロリーを得ること = 生産性」を人類は追求してきたわけです。

狩猟採集生活において陸上動物を狩るとすると、それは大型動物の方が効率的です。ウサギやネズミを狩るより、シカ、ウマ、ウシ、マンモスを狩る方が生産性が高い。人類は狩猟道具を工夫し、チームワークで大型動物を狩ってきました。崖にウマの群を追い込んで突き落とし、一挙に狩るようなこともあった。

大型動物が絶滅してしまったり気候変動でいなくなると、漁撈に向かう。本書に書いてあるように魚類の方が動物より生息密度が圧倒的に高いわけです。しかも定置漁具を発明・工夫して生産性をあげる。現代まで産業として続いている狩猟採集は漁業だけですが、なぜ続くかのというと、器具さえあれば現代でも成り立つほど生産性が高いからです。

植物性の食料では、定住生活においてデンプン質ナッツの利用が始まります。そのままでは食べられないドングリやクリの実を大量に集め、土器で加熱し、あるいは石皿・臼ですりつぶして利用する。デンプン質ナッツは油性ナッツと比べると大量に食べられるので(本書の指摘)、コスト(採取の労力)・パフォーマンス(得られるカロリー)が高いのですね。

その次に起こったのが小麦(イネ科穀物)の利用=農業です。小麦はナッツとは違って1年性の草本であり、種を蒔けばその年のうちに収穫できます。本書にも書いてありますが、クリやクルミは他家受粉するので品種を固定するのが困難です。しかし小麦(や稲)は自家受粉です。突然変異体を見つければ、それを選別して育種することで品種改良ができる。現在の小麦や稲は実が熟しても飛び散らないという、植物の本来の姿とはかけ離れたものですが、これは人間が収穫しやすいように選別したからそうなるのですね。

いったん高生産性が実現すると、それが前提の生活や社会になり、後には戻れず、より高い生産性を追求し続けるようになります。この "追求" の影の部分として、自然環境の破壊がありました。氷河時代にいた数々の大型動物は人類の狩りで絶滅しました(No.127「捕食者なき世界(2)」参照)。農業が文明の始まりとされているのですが、紀元前数千年の古くから文明が発達した地域は、現在ほとんどが回復不可能な荒野です。その環境破壊は現代も続いています。人間の脳は飽くことなく生産性を追求してきた。そんな感じがします。

なぜ人類は定住化に向かったのか。それは環境の変化による狩猟の不調という要因があるのでしょうが、より高い生産性を求めたからとも考えられると思いました。それは人類の探求心と工夫のたまものであり、その脳の働きは遊動生活で培われた。そいういう見方ができると思います。

西田正規氏は『人類史のなかの定住革命』の中で、定住化を促したものとして魚類資源の利用があり、その中でも定置漁具の発達があることを指摘していました。

定置漁具とは「川や池、湖、浅瀬の海などに固定的に設置され、その中に入った魚を捕獲する漁具」です。本文中に書いた定置漁具は以下のものでした。

ヤナ、ウケ、定置網は現代でも使われており、実際に見たことがあるかどうかはともかく、どういうものであるかは理解しているところです。

しかし最近、これらとは全く別種の定置漁具があることを新聞で知りました。日本経済新聞の朝刊最終面(文化欄)に掲載されたので読まれた方も多いと思いますが、「石干見(いしひび・いしひみ)」です。関西学院大学の田和正孝教授が書かれたコラムを以下に紹介したいと思います。

石干見は地方によって呼称が違い、ヒビ、スクイ、スケ、イシアバ、スキ、カキなどと呼ばれています。上の画像はスクイと呼ぶ長崎県諫早市のものです。

石干見は非常にシンプルな仕掛けであり、「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられているそうです。確かに、ヤナ(梁)やウケ(筌)は木材や竹を加工する技術がいるし、魚網も糸を作ってそれを編む技術がいります。しかし石干見は石を積むだけですむ。環境条件が許せば、最も容易な漁法だと考えられます。

石干見は東アジア(日本、韓国、台湾)に多くみられます。日本で現在も使われているのは2基のみとありますが、台湾海峡の澎湖諸島(台湾島の西。中華民国)には550基が残り、そのうち100基は今でも使用されているそうです。フィリピンや南太平洋の島、オーストラリアにも残っています。

田和氏のコラムでは、フランスにも調査に行ったとありました。その田和正孝氏編の「石干見」("ものと人間の文化史 135"。法政大学出版局。2007)を見ると、フランスの大西洋岸のビスケー湾に浮かぶ島である "レ島" や "オレロン島"(いずれもフランス本土と橋でつながっている)には石干見が残っていて、実際に使用されているそうです。これらの状況からすると、遠浅の海岸で潮の干満差があるところではかつて世界的に「石干見」があったと推測できます。

「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられるそうですが、いつ頃から始まったものかの実証はできないでしょう。しかし定置漁具としての石日見が極めて古いというのは、いかにもそういう感じがします。というのも、ヤナやウケと違って石日見は自然を模したものと考えられるからです。つまり、海岸に潮だまりがあるとき、そこに魚が取り残されることがあります。古代の人はそれを見て人工的にその状態を作ったのではないでしょうか。しかも作成には石を積み上げるだけでよい。メインテナンスの労力はかかるが、干潮を待って魚を手づかみすればよいわけです。

「漁船漁業に比べて漁獲効率がはるかに低い」ので現代では廃れたのでしょうが、古代では極めて効率的な食料採集装置だったのではと思いました。

『人類史の中の定住革命』で西田正規氏は「定住後に農業が始まる時期は地域によって違う。西アジアでは比較的早く農業が始まったが、日本では定住・狩猟採集が長期間(8000年程度。いわゆる縄文時代)続いた」という主旨を述べられていました。

これを読むと「西アジアでは定住後、すぐに農業が始まった」かのように思ってしまいますが、それは誤解です。最新の研究によると「そもそもの文明の発祥の地であるメソポタミアでも、定住・狩猟採集が長期間続いた」のが正しい。最近、『反穀物の人類史』(ジェームズ・C・スコット著。みすず書房 2019)を読んでいたらそのことが書かれていたので紹介します。著者はイェール大学の政治学部・人類学部教授です。

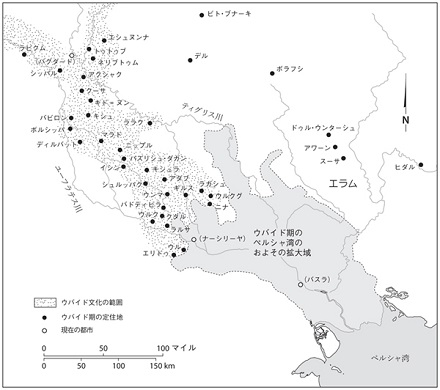

メソポタミア地方のティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域の南部にいたシュメール人が世界最初の都市文明や国家の原型を作ったことは世界史で習う通りです。このあたりは、地質学的には沖積層です。つまり川や海の作用で堆積物が重なった地層が陸地化したものです。この南部沖積層にシュメール文化が広がったのですが、都市が出現してくるウルク期(紀元前4000年~3100年。ウルクは都市名)より前のウバイド期(紀元前6500年~3800年。ウバイドは土器の様式名)はどうだったのか。

ポイントは、ペルシャ湾の海岸線がウバイド期には現在よりずっと内陸部にあり、ウバイド期のシュメール遺跡が集中している地域のすぐそばまで海だったことです。これにより、南部沖積層はティグリス・ユーフラテス川が作り出す湿地だった。この時期の南部沖積層を研究したジェニファー・パーネル(Jeniffer Pournelle。サウスカロライナ大学の考古学・人類学者)の成果をもとに、『反穀物の人類史』では次のように解説されています(段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません)。

著者は強調しているのですが、狩猟採集より農業(特に畑作による穀物栽培)が優れているというのは思い込みに過ぎません。土地を耕し、種を蒔き、施肥し、畑を維持するのは多大な労力がかかります。灌漑などをすれば、それこそ大変です。狩猟採集で生活できるのであれば、それに越したことない。その証拠に、メソポタミアの初期の農民と同時期の狩猟採集民の骨を比較すると、狩猟採集民の方が栄養が恵まれていたことがわかると言います。

しかし著者は言っています。唯一、作物栽培が簡単にできるのが氾濫原だと ・・・・・・。そこでは年に1回、川が栄養豊富な土の畑を自動的に作ってくれるからで、上の引用はそのことを言っています。我々が世界史で習うのは、古代エジプトにおけるナイル河の氾濫を利用した農業ですが(「エジプトはナイルの賜物」)、基本的にはそれと同じことです。

しかしウバイド期の南部沖積層における作物栽培は一部であり、圧倒的多数は狩猟採集でした。少々長くなりますが、次に引用します。

この引用の最初に、ミシシッピ・デルタの「シェニエ」との聞き慣れない言葉がでてきます。Wikipedia で調べてみると、シェニエ(Chenier)とは、波の作用で土砂が海岸とほぼ平行に堆積してできた堤のような土地(日本語で浜堤)で、その背後にできた湿地帯を シェニエ平野(Chenier Plain)と言うようです。

上に引用した文章を読んで、まるで日本の縄文時代の描像のような錯覚を受けました。「季節ごとに移動してくるガゼル」は日本にはいませんが、これを「季節ごとに川を遡上してくる鮭」とすればピッタリです。その鮭も本書に出てきます(次の引用)。

著者によると、南部沖積層の狩猟採集民は汽水域と淡水域の境目あたりに定住しました。汽水域と淡水域の境目は潮汐によって変動するため生態圏が変化し、また雨期には水性資源、乾期には陸生資源が豊富になります。安定的で回復可能な形での狩猟採集が可能でした。さらに、動物性タンパク質を得るための狩猟の説明が続きます。

獲物の保存方法として乾燥・塩漬けとありますが、本書の別のところには「家畜という形で生きたまま保存する」こともあったことが記されています(英語で家畜を意味する livestock は直訳すると "生きた在庫" です)。本書にはありませんが、肉の保存については燻製もあります(さらに寒冷地だと冷凍がある)。ちなみに引用の最後に出てくる "キュウリウオ" とは、アユ、シシャモ、シラウオ、ワカサギなどの食用魚を含む分類名です。

上の引用で、湿地に毎年やってくる動物を狩る話が出てきます。これは日本で言うと、まさに川を定期的に遡上する魚を捕獲することに相当します。川に魚を誘導する水路を作り、梁を設置し、そこにかかった魚をとる。これと同じです。

我々は大型哺乳類の狩猟というと、野山をあちこちと探しまわり、移動しながら狩りをするというイメージを思い浮かべがちです。しかし世界をみると「大型哺乳類の大群が定期的に押し寄せてくる場所」があるのですね。人間はそこに定住し、効率的な狩りの仕組みをつくり(梁と同じです)、獲物は「家畜化・塩漬け・乾燥」といった手段で保存すればよい。

メソポタミアの文明発祥の地がかつては湿地帯、というのもそうですが、固定的なイメージを投影して歴史を考察してはいけないのです。

以上のように、メソポタミアの南部沖積層では、狩猟採取民がほぼ農業なしに定住し、中には5000人を越える「町」まであったと言います。まとめると、

となるでしょう。我々が世界史で習うのは、メソポタミアでは乾燥化にともなって大河の周辺に人が集まり、人々は食料確保のために農業を始め、それが灌漑をともなう小麦栽培となり、原始国家の誕生につながったという「物語」です。確かに、現在のシュメール遺跡のあたりは乾燥地帯であり、我々の感覚では砂漠か荒野といってもよい土地です。しかし、そのイメージで紀元前6000年を考えてはダメなのですね。そのころ現在のシュメール遺跡のあたりは湿潤なデルタ地帯であり、多種多様な生物が密集していたわけです。現代のイメージを過去に投影してはならないのです。

『人類史の中の定住革命』で西田先生は「定住が先で農業はその副産物」と言っておられましたが、古代メソポタミアの南部沖積層の住人はまさにそうだったことがわかります。

ただし『反穀物の人類史』では「メソポタミアの南部沖積層が狩猟採集民にとっては天国だったから定住が発達した」というスタンスの説明がされています。『人類史の中の定住革命』にあるように「定住するには様々な克服すべき課題があり、その克服の過程で文化が生まれた」という視点が全くありません。

それは『反穀物の人類史』の副題が "国家誕生のディープヒストリー" であることから分かるように、この本が国家誕生の理由、特に穀物栽培農業との深い関係をメイン主題として追ったものだからでしょう。このメイン主題に関しては興味深い記述がいろいろあるのですが、それは省略したいと思います。

定住・土器・農業

まず No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」で書いた話からはじめます。No.194 は、2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談を本にした『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016)を紹介したものですが、この本の冒頭で橋爪氏は次のような論を展開していました。

| ◆ | 農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特色である。日本は、定住しても狩猟採集でやっていける環境にあった。世界史的には、農業が始まってから定住が始まるのが普通。 | ||

| ◆ | 定住の結果として生まれたのが土器である。土器は定住していることの結果で、農業の結果ではない。農業は定住するから必ず土器をもっているけども、土器をもっているから農業をしているのではない。 |

橋爪大三郎氏の論を要約

『げんきな日本論』より

『げんきな日本論』より

日本の土器は極めて古いことが知られています。世界史的にみてもトップクラスに古い。この土器は農業とワンセットではありません。土器は定住とワンセットであり「定住+狩猟採集」が縄文時代を通じて極めて長期間続いたのが(そして、それが可能な自然環境にあったのが)日本の特色という主旨です。

| |||

しかし、そうではないというが西田氏の『人類史のなかの定住革命』で展開されている論です。人類史においては定住生活がまずあり、農業は定住に付帯して発達したものである。定住こそが人類史における(最初の)革命だった、というのが西田氏の論です。この論は人類史についてのみならず、人間とは何かについて深く考えさせられるので、以下にその内容を紹介します。以下の「本書」は『人類史のなかの定住革命』のことです。

遊動生活で進化した人類

"定住生活"(ないしは定住)の反対の言葉は "遊動生活"(遊動)です。本書ではまず、遊動生活がヒトの本来の姿だったことが述べられています。第1章の冒頭の文章です。

|

遊動生活とは、互いに認知している数十人の集団が、集団に固有な一定の地域(遊動域)を、泊まり場(=キャンプ)と次々と変え、狩猟採集で食料を得るというライフスタイルを言います。集団はその中に小集団を作ることがありますが、小集団の離合集散は自由であり、またメンバーが集団を離れて別の集団に移ることも自由です。

アフリカの大地溝地帯にいた初期人類が二足歩行を始めたのが約500万年前だとすると(もっと古いという説もある)、1万年前に定住生活をはじめるまでの500万年の間、ヒトは遊動生活の中で進化してきたわけです。この間、道具の利用、道具を使った狩猟、火の使用、言語の使用、石器の高度化、撚糸と針と布の発明など、さまざまな進化がありましたが、これらのすべては遊動生活の中で培われたものです。

従来、定住生活を支える経済基盤として食料生産(農業)が重視されてきました。その背景には、遊動生活者が遊動するのは定住生活の維持に十分な経済基盤がなかったからという見方が隠されています。しかし本書は、遊動生活者は "定住したくても定住できなかった" というのは思いこみに過ぎないとしています。

|

ここで引用した部分が『人類史のなかの定住革命』の核心の部分です。ここで述べられている視点に立って人類の歴史を眺めてみると、新たに見えてくるものが多数ある。その "見えてくるもの" を、西田氏の縄文時代の研究と世界の人類学者の調査データを駆使して展開したのが本書です。

そもそもなぜ遊動するのか、遊動の理由は何かと問うことが重要です。世界には現在も遊動生活で狩猟採集を行っている人たちがいます。No.221「なぜ痩せられないのか」でとりあげたアフリカ、北タンザニアのハッザ族がそうでした。男たちはキリンやヒヒを狩り、女たちがイモを掘る。これが彼らの「経済基盤」になっています。アフリカではブッシュマン族やピグミー族もそうで、また東南アジアや南アメリカにも遊動生活者がいます。本書ではこれらの遊動生活者の研究データを総合し、「遊動する理由」を次のようにまとめています。

| 遊動することの機能や動機 |

◆安全性・快適性の維持

| ・ | 風雨や洪水、寒冷、酷暑を避けるため | ||

| ・ | ゴミや排泄物の蓄積から逃れるため |

◆経済的側面

| ・ | 食料、水、原材料を得るため | ||

| ・ | 交易をするため | ||

| ・ | 共同狩猟のため |

◆社会的側面

| ・ | キャンプ構成員間の不和の解消 | ||

| ・ | 他の集団との緊張から逃れるため | ||

| ・ | 儀礼、行事を行うため | ||

| ・ | 情報の交換 |

◆生理的側面

| ・ | 肉体的、心理的能力に適度の負荷をかける。 |

◆観念的側面

| ・ | 死、あるいは死体からの逃避。 | ||

| ・ | 災いからの逃避。 |

普通、遊動生活=狩猟採集と言われるように、食料の確保が遊動の理由と考えれています。狩猟であたりの動物が減ったり、キャンプ周辺のイモを掘り尽くしたら他の地域に移動する。それを順々にやると遊動生活になります。もちろん狩猟採集による食料確保は重要ですが、遊動する理由はそれだけではありません。遊動生活者の研究からわかることは、遊動の理由は極めて多岐に渡っていることです。

|

遊動生活の理由を狩猟採集による食料確保のためと考えてしまうと、定住による食料生産(=農業)ができなかったから遊動したのだ、となります。しかし遊動するのは食料確保のためだけではないのです。この視点が本書のまず大切なポイントです。

定住生活の環境要因

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とする本書の立場からすると、定住を促した何らかの要因あると予想できます。それは氷河期の終了にともなう中緯度地域の環境変化でした。

最終の氷河期は、約7万年前に始まったヴュルム氷河期です。氷河期における中緯度地域は寒帯ないしは亜寒帯であり、草原が広がり、木々もまばらな疎林の状態でした。しかしヴュルム氷河期も1万5000年前あたりから終わりを告げます。途中に "寒の戻り" がありましたが、1万年前になると地球はすっかり温暖化し、中緯度地域は現在のような温帯になりました。この温暖化に伴って中緯度地域には森林が広がってきて、これが人類の食料確保に大きな影響を与えました。定住の考古学的証拠がみつかるのは温暖化に向かう時期です。

|

中緯度地域が森林化することによって狩猟が不調になると、魚類資源や植物性食料への依存度が深まることになります。その内容が以下です。

魚類資源の利用と定住化

まず、野生動物にかわる蛋白源としての魚類が重要になります。以前の旧石器時代でもヤスやモリは使われていましたが、これらは大量のサケが川に遡上するような季節でしか効率的な漁具ではありません。

これに対して新たに出現したのはヤナ(梁)、ウケ(筌)、魚網などの定置漁具、ないしは定置性の強い漁具です。ヤナは、木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から(ないしは下流から)泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具です。ウケは、木や竹で編んだ籠を作り、魚の性質を利用して入り口から入った魚を出られなくして漁をするもので、川や池、湖、浅瀬の海に沈めて使われました。ヤスやモリで魚を突くのは大型の魚にしか向きませんが、定置漁具は小さな魚に対しても有効です。こういった定置漁具の発明が定住化を促進しました。これらの定置漁具の有効性を、本書では次のようにまとめています。

| ◆ | 定置漁具の制作には繊維や木材を加工する高度な技術が必要であり、多くの時間と労力が必要である。 | ||

| ◆ | 魚類資源は、陸上で主な狩猟対象となる動物と比較して単位面積あたりの生産量がはるかに大きく、しかも高緯度地域以外では年間を通じた漁獲が期待できる。 | ||

| ◆ | 陸上動物の狩りや魚類の刺突漁は、獲物を探し、追跡し、接近して倒し、しかもそれを持ち帰らなくてはならない。こに比べて定置漁具は魚類の行動を利用した自動装置であり、必要な労力がはるかに少ない。多くの場合、その活動は単純な作業の反復で構成され、高度な熟練や体力のない女性や子ども、老人であっても行うことができる。 |

上の単位面積あたりの生産量のところですが、その例が本書にあります。現在の日本の湖における漁獲量は、琵琶湖で14.3トン/km2/年、中海(島根県)で37トン/km2/年です。一方、シカの生存量は700kg/km2程度と推定され、資源が枯渇しない程度に捕獲できるのは年間に20%程度とされているので、140kg/km2/年となります。縄文時代に狩られたシカ、イノシシ、サル、クマなどを合わせても数100kg/km2/年です。これと比較すると漁業資源は数10倍の量となります。漁撈は、漁具の制作に多くの労力を投下しても十分見合う漁獲が得られるのです。

ナッツ類の利用と定住化

植物性食料への依存度が深まったとき、広く利用されたのが「ナッツ類」です。ここで言うナッツとは食用になる木の実全般を言います。ナッツには、"油性ナッツ" と "デンプン質ナッツ" があります。

油性ナッツは、ハシバミ(実はヘーゼルナッツ)、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、マツの実などで、カロリー値が高く、加熱調理をしなくてもそのままで食べられます。これらは氷河期から中緯度地域にあったものです。

一方、デンプン質ナッツは温帯森林の広がりに伴って増加したもので、クリ、各種のドングリ類、ヒシの実(水草である菱の実)、トチの実などです。食べるには加熱調理するか、ないしは粉にする必要があります。ただし油性ナッツより大量に食べられる。

これらナッツ類の特徴は、中緯度地域においては収穫の時期が限られることです(主に秋)。従って1年を通してナッツ類を食料にしようとすると食料保存の必要性がでてきます。特に冬は食料の採集ができないので越冬食料の保存が必須です。また漁撈も、川を遡上する魚に依存すると、それは季節性があるので捕った魚を保存する必要があります。こういった「季節性のある環境での食料保存」が定住を促した要因になりました。

また、温暖期の遺跡からはデンプン質ナッツの大量調理を示す遺物である土器や石皿(臼として使う)、磨石が出土します。これらの携帯できない道具、あるいは携帯に不便な道具も定住化を促進した要因です。なお、石器による時代区分から言うと、この時期は新石器時代の始まり(約1万年前)と一致します。

以上の、定置漁具の使用、食料保存の必要性、土器などの携帯できない道具の使用が、遊動生活から定住生活に向かった理由になりました。

定住イコール農業ではなく、農業は定住の結果として派生したものというのが本書の立場です。その農業が始まった時期は地域によって違います。西アジアが最も早く、中国やヨーロッパが続きました。日本列島では定住・狩猟採集生活の縄文時代が約8000年続き、弥生時代になって農業が始まりました。以上を概観した図が次です。

| ||

|

中緯度森林定住民の分布

図にある後氷期とは、氷河期が終わって現在まで続く期間のことである。農耕が普及して社会が大型化する時期は、地域によって差異がある。農耕はまず西アジアで始まり、中国・ヨーロッパ・インドから日本・シベリア・北米東海岸と進んだ。北海道という記述があるが、北海道で非農耕社会が近代まで続いたことを言っている。

「人類史の中の定住革命」より

| ||

定住が文化を産んだ

「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とするのが本書の立場ですが、では具体的にどのような "定住生活に向けた再編成" が必要だったのでしょうか。その再編成では、上に述べた「遊動することの機能や動機」を別の形で実現しなければなりません。本書ではそれが6点にわけて書かれています。

| 環境汚染の防止 |

|

定住するとゴミや排泄物をどうするかが問題になります。またノミ、ダニなどの寄生虫や病原菌の増加も避けられず、定住地を清潔に保つことが必須になります。

|

人間だけではありません。清潔と排泄物のコントロールは、定住する動物ずべてが備えていなければならない行動様式です。巣を作る動物はたくさんいますが、常に巣の中を清潔に掃除し、また巣の外の一定の場所で排泄する行動を本能的にしています。イヌやネコに排泄を躾るのが容易なのも、本来、巣の中で成長する動物だからです。一方、ヒトは「数千万年の進化史を遊動生活者として生きてきた」ので簡単ではないのです。定住によってゴミの処理が変わったことが縄文時代の遺跡に研究から推測できます。

|

| 住居と木材の加工 |

|

磨製石斧は住居を作るためだけでなく、燃料=薪をつくるため木の伐採に使われました。遊動生活では、あたりの枯れ木を拾い集めれば薪になります。しかし定住生活はそれでは成り立たず、定住地周辺の樹木を伐採する必要があります。磨製石斧はそれを効率的に行えるのでした。

| 経済的条件 |

住居と環境維持の他に、定住生活では水、食料、エネルギー源(薪)の調達が必要です。

|

現代のアフリカの狩猟採集民の研究から、彼らの1日の行動範囲はいくら広くてもキャンプから10km以内とされています。定住を始めた人類も、この範囲内ですべての水や食料を調達する必要があったはずです。先にあげた定置漁具による漁撈やナッツ類の利用はそれを可能にするものでした。本書には定住に伴って人間と植物の関係が変化し、植物が定住地周辺で次第に "栽培化" していくことが、縄文時代の遺跡の研究から詳述されているのですが、それは割愛します。

| 社会的緊張の解消 |

いままでの「環境汚染の防止」「住居と木材加工」「経済的条件」は、定住した人間が生きていくための生理的条件からくる要請でした。しかし以降は、人間のメンタルな面、精神活動における「定住の条件」です。このあたりが本書の主張の大きなポイントでしょう。

|

| 死者との共存、災いとの共存 |

|

死者を葬るということは遊動生活でも行われていました。最も古くはネアンデルタール人(約40万年前~2万数千年前)が埋葬をしたことが確認されています。しかし遊動民と定住民では、死者と生者の関係がおのずと違ってきます。

|

死以外にも、病気、怪我、事故など、人間にとっての "災い" は多く、それらは恐れの対象となります。遊動民であれば "災い" が起こった場所には近づかないという生活様式が可能です。しかし定住民の "災い" は定住地で起こるのであり、災いから逃げることができません。従って災いの原因を神や精霊に求め、災いの原因となった邪悪な力を定住地から追放しようとしたり、あるいは神や精霊の怒りを鎮めようとします。これによって定住地が "浄化" される。このような手続きも定住化の帰結として発達するのです。本書の冒頭は次のように始まっています。

| 不快なものには近寄らない、危険であれば逃げていく、この単純きわまる行動原理こそ、高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略である。 |

定住生活は「不快なもの」や「危険なもの」との共存が前提です。「高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略」とは異質な生活に入るのが定住の意味です。

| 心理的負荷の供給 |

この「心理的負荷の供給」という項は「定住革命論」の中でも大変重要なものでしょう。つまり、狩猟採集の遊動民はキャンプを移すたびに見える風景が変化するわけです。新たな地域において食用の植物はどこにあるか、獲物はどこにいるか、薪はあるか、危険な獣はいないかなど、感覚を研ぎ澄まし、探索します。このような条件においては人間の脳の力が最大限に発揮されます。人類は数百万年前から遊動民として生活し、その中で進化し、脳を発達させてきました。しかし定住するとこの条件が一変します。

|

定住者は物理空間を移動するのではなく、心理的空間を拡大し、その中を移動することによって感覚や脳を活性化させ、本来持っている情報処理能力を働かせてきました。それが人類史に異質な展開をもたらしました。それは縄文時代にも顕著です。

|

「生計を維持するための必要性を超えたさまざまな遺物」から一つだけ土版取り上げると、土版とは楕円形、ないしは四角の土製の板で、何らかの呪術的目的のものです。秋田県鹿角市の「大湯 環状列石」から出土した土版は、大湯ストーンサークル館に展示してあります。明らかに人体を表し、かつ数字も表現しています。

| ||

|

大湯 環状列石から出土した土版

大湯ストーンサークル館に展示さている土版の表(左)と裏(右)。1個~6個の穴で人体を表している。裏側の左右3つずつ穴は耳だと考えられている。

(site : jomon-japan.jp)

| ||

以上が「人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した」内容です。本書では以上を次のようにまとめています。

|

本書では「狩猟採集・定住社会」であった縄文時代の詳しい分析が展開されています。また定住以外の話題もあって、たとえば動物を「口型」と「手型」に分類し、人間を「手型動物の頂点」ととらえることによって人類の起源が考察されています。さらに言語の起源、家族の起源、分配の起源に関する考察もあります。このあたりは割愛したいと思います。

遊動生活で進化した人類

これ以降は本書の感想です。

現代は定住社会であり(というより1万年前からそうであり)我々はそれを何の疑いもなく受け入れています。遊動生活というのは、ふつう考えられません。"住所不定" は "犯罪者" とほぼ同一の意味で使われているほどです。世界には現代でも遊動生活を送っている人たちがいて、たとえば国境をまたいで転々としている旅芸人の集団や牧畜民がいたりします。そういう人たちは現代社会としては "困った存在" で、政府は定住させようと躍起になっている。

しかし人間は遊動生活で進化してきたという西田氏の指摘は、あたりまえのことながら改めて言われてみると斬新に感じます。人間の知恵の発揮や工夫、探求などの脳の力は遊動生活で培われた。

脳の働きだけではなく、体の構造や機能もそうです。ちょっと余談になりますが、遊動生活で連想したのが空間把握能力です。No.184「脳の中のGPS」では、脳に備わっている「自己位置把握能力」のことを書きました。また No.50「絶対方位言語と里山」ではオーストラリア原住民の "デット・リコニング能力"(=遠く離れても家の位置が分かる能力)のことを書きました。もちろん、こういった空間把握能力は定住生活でも必要ですが、遊動生活においてより必須のものでしょう。

そういう人間が定住してしまった。定住したから逆に「精神世界での遊動、心理的な遊動」を求めるようになったという指摘や、定住したからこそ権威や宗教(呪術)やルールが発達したというのは、なるほどと思いました。特に、定住生活を水・食料・薪・住居といった物理的・経済的側面だけから考えるのではなく、人の精神活動にまで広げてとらえているのが説得的です。

我々は、あくまで漠然とですが "遊動生活" へのあこがれがあるのだと思います。読書、芸術、映画などの文化装置が提供する「精神世界・心理世界での遊動」だけではもの足らず、物理的でリアルな遊動を求める。西田氏が指摘しているように、遊動・狩猟採集生活では常に神経を研ぎ澄ませているわけです。刺激も多い。我々はそういった意味での "脳の活性化" に憧れる。現代人にとっての「旅行」の意味は(ないしは、旅行が現代の大産業になっている意味は)そこにあるのかと思います。私的な経験を言うと、個人で海外旅行をしたことが何度もありますが、特に初めての国だとすべてが新しい経験になります。緊張感が持続して疲れることは確かですが、逆にいうと刺激が多く、常に神経を研ぎ澄ませる状態が精神のリフレッシュになる、そう思います。もちろん、思い出という貴重な財産も残ります。

ちなみに本書を読んで思い出したのが、動物園のサル山のニホンザル(あるいは自然動物公園のニホンザル)です。野生のニホンザルは遊動生活ですが、サル山のニホンザルは人間が定住生活を強いています。そういう定住生活は「不和の当事者に和解の条件を提示して納得させる拘束力、すなわち、なんらかの権威の体系を育む」と、西田氏は書いています。定住ニホンザルの場合、この「なんらかの権威の体系」とは明らかに "ボスザル" ですね。ボスという存在は定住生活のニホンザル特有のものと言われています。まさに西田理論を補強しているようだと思いました。

西欧中心史観から離れる

我々は歴史の教科書で「農耕=定住=文明」のように学ぶのですが、これはやはり西欧中心史観でしょう。本書を読んでそう思いました。どの民族にとってもそうですが「歴史」は何らかのストーリーでもって自分たちのルーツから現在までを構成したものです。西欧からすると自分たちのルーツをメソポタミア文明に置くのが分かりやすい。つまり、中東における農耕(小麦栽培)の開始 → メソポタミア文明の発生 → エジプト → ギリシャ → ローマ → 西欧全体へと文明が伝播したのが歴史のメイン・ストリームであり、その他としてインドも中国もアラビアもあった、みたいな物語です。

しかし本書にあるように、中東(いわゆる肥沃な三日月地帯)は定住と農耕がきわめて近接して発生した地域で、それは世界的にみると必ずしも一般的ではありません。日本列島では「定住・狩猟採集」が縄文時代の約8000年間続いたわけです。その間に豊かな文化が生まれた。西欧中心史観からすると「定住・狩猟採集」は何となく "遅れている" ように(暗黙に)感じてしまうのですが、決してそんなことはないわけです。

"文化" は英語で culture ですが、これは cultivate(耕す)と同じ語根の言葉だということは良く知られています。これを根拠に「農耕が文化」と、我々は刷り込まれてきたわけです。しかし「耕す」という言葉に「文化」の意味を持たせてしまったのはあくまで西欧なのですね。農耕が文化をもたらしたというのは "西欧の受け売り" なのでしょう。

ここでよく考えてみると、英語には habit(習慣)という言葉がありました。habit はラテン語の「保ち続ける」の意味から派生していますが、同じ語根の inhabit は「住む」という意味です。また habitable は「居住可能な」という意味です(No.204「プロキシマb の発見とスターショット計画」参照)。つまり英語は、

定住 → 習慣

農業 → 文化

という言葉の構造であり、これは大変に暗示的だと思います。習慣(habit)とは「後天的に身につけた、繰り返される行動様式」のことで、人間のライフスタイルでは文化よりもっと根源的・基本的なものです。「農業」以前の根源的なものとして「定住」がある ・・・・・・。そういう示唆のように思いました。

脳は生産性を追い求める

『人類史のなかの定住革命』で書かれている食料獲得の変遷を巨視的に眺めてみると、人類の歴史は「食料獲得の生産性を追求してきた歴史」だと言えるでしょう。つまり「できるだけ少ない労力とコストで、できるだけ多くの食料やカロリーを得ること = 生産性」を人類は追求してきたわけです。

狩猟採集生活において陸上動物を狩るとすると、それは大型動物の方が効率的です。ウサギやネズミを狩るより、シカ、ウマ、ウシ、マンモスを狩る方が生産性が高い。人類は狩猟道具を工夫し、チームワークで大型動物を狩ってきました。崖にウマの群を追い込んで突き落とし、一挙に狩るようなこともあった。

大型動物が絶滅してしまったり気候変動でいなくなると、漁撈に向かう。本書に書いてあるように魚類の方が動物より生息密度が圧倒的に高いわけです。しかも定置漁具を発明・工夫して生産性をあげる。現代まで産業として続いている狩猟採集は漁業だけですが、なぜ続くかのというと、器具さえあれば現代でも成り立つほど生産性が高いからです。

植物性の食料では、定住生活においてデンプン質ナッツの利用が始まります。そのままでは食べられないドングリやクリの実を大量に集め、土器で加熱し、あるいは石皿・臼ですりつぶして利用する。デンプン質ナッツは油性ナッツと比べると大量に食べられるので(本書の指摘)、コスト(採取の労力)・パフォーマンス(得られるカロリー)が高いのですね。

その次に起こったのが小麦(イネ科穀物)の利用=農業です。小麦はナッツとは違って1年性の草本であり、種を蒔けばその年のうちに収穫できます。本書にも書いてありますが、クリやクルミは他家受粉するので品種を固定するのが困難です。しかし小麦(や稲)は自家受粉です。突然変異体を見つければ、それを選別して育種することで品種改良ができる。現在の小麦や稲は実が熟しても飛び散らないという、植物の本来の姿とはかけ離れたものですが、これは人間が収穫しやすいように選別したからそうなるのですね。

いったん高生産性が実現すると、それが前提の生活や社会になり、後には戻れず、より高い生産性を追求し続けるようになります。この "追求" の影の部分として、自然環境の破壊がありました。氷河時代にいた数々の大型動物は人類の狩りで絶滅しました(No.127「捕食者なき世界(2)」参照)。農業が文明の始まりとされているのですが、紀元前数千年の古くから文明が発達した地域は、現在ほとんどが回復不可能な荒野です。その環境破壊は現代も続いています。人間の脳は飽くことなく生産性を追求してきた。そんな感じがします。

なぜ人類は定住化に向かったのか。それは環境の変化による狩猟の不調という要因があるのでしょうが、より高い生産性を求めたからとも考えられると思いました。それは人類の探求心と工夫のたまものであり、その脳の働きは遊動生活で培われた。そいういう見方ができると思います。

| 補記1:石干見(いしひび・いしひみ) |

西田正規氏は『人類史のなかの定住革命』の中で、定住化を促したものとして魚類資源の利用があり、その中でも定置漁具の発達があることを指摘していました。

定置漁具とは「川や池、湖、浅瀬の海などに固定的に設置され、その中に入った魚を捕獲する漁具」です。本文中に書いた定置漁具は以下のものでした。

| ヤナ(梁) 木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具。 | |

| ウケ(筌) 木や竹で編んだ籠を作り、水に沈め、入り口から入った魚を出られなくする漁具。 | |

| 漁網 最も大がかりなのは、海の定置網。魚群の回遊ルートに設置し、魚を網の奥へ奥へと誘導して捕獲する漁具。 |

ヤナ、ウケ、定置網は現代でも使われており、実際に見たことがあるかどうかはともかく、どういうものであるかは理解しているところです。

しかし最近、これらとは全く別種の定置漁具があることを新聞で知りました。日本経済新聞の朝刊最終面(文化欄)に掲載されたので読まれた方も多いと思いますが、「石干見(いしひび・いしひみ)」です。関西学院大学の田和正孝教授が書かれたコラムを以下に紹介したいと思います。

|

|

長崎県諫早市水ノ浦に残る石干見 |

長崎県の有明海沿岸や島原半島では、石干見をスクイと呼ぶ。日本経済新聞より。 |

|

石干見は地方によって呼称が違い、ヒビ、スクイ、スケ、イシアバ、スキ、カキなどと呼ばれています。上の画像はスクイと呼ぶ長崎県諫早市のものです。

石干見は非常にシンプルな仕掛けであり、「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられているそうです。確かに、ヤナ(梁)やウケ(筌)は木材や竹を加工する技術がいるし、魚網も糸を作ってそれを編む技術がいります。しかし石干見は石を積むだけですむ。環境条件が許せば、最も容易な漁法だと考えられます。

|

石干見は東アジア(日本、韓国、台湾)に多くみられます。日本で現在も使われているのは2基のみとありますが、台湾海峡の澎湖諸島(台湾島の西。中華民国)には550基が残り、そのうち100基は今でも使用されているそうです。フィリピンや南太平洋の島、オーストラリアにも残っています。

田和氏のコラムでは、フランスにも調査に行ったとありました。その田和正孝氏編の「石干見」("ものと人間の文化史 135"。法政大学出版局。2007)を見ると、フランスの大西洋岸のビスケー湾に浮かぶ島である "レ島" や "オレロン島"(いずれもフランス本土と橋でつながっている)には石干見が残っていて、実際に使用されているそうです。これらの状況からすると、遠浅の海岸で潮の干満差があるところではかつて世界的に「石干見」があったと推測できます。

「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられるそうですが、いつ頃から始まったものかの実証はできないでしょう。しかし定置漁具としての石日見が極めて古いというのは、いかにもそういう感じがします。というのも、ヤナやウケと違って石日見は自然を模したものと考えられるからです。つまり、海岸に潮だまりがあるとき、そこに魚が取り残されることがあります。古代の人はそれを見て人工的にその状態を作ったのではないでしょうか。しかも作成には石を積み上げるだけでよい。メインテナンスの労力はかかるが、干潮を待って魚を手づかみすればよいわけです。

「漁船漁業に比べて漁獲効率がはるかに低い」ので現代では廃れたのでしょうが、古代では極めて効率的な食料採集装置だったのではと思いました。

(2019.09.17)

| 補記2:メソポタミアの「定住・狩猟採集」 |

『人類史の中の定住革命』で西田正規氏は「定住後に農業が始まる時期は地域によって違う。西アジアでは比較的早く農業が始まったが、日本では定住・狩猟採集が長期間(8000年程度。いわゆる縄文時代)続いた」という主旨を述べられていました。

|

メソポタミア地方のティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域の南部にいたシュメール人が世界最初の都市文明や国家の原型を作ったことは世界史で習う通りです。このあたりは、地質学的には沖積層です。つまり川や海の作用で堆積物が重なった地層が陸地化したものです。この南部沖積層にシュメール文化が広がったのですが、都市が出現してくるウルク期(紀元前4000年~3100年。ウルクは都市名)より前のウバイド期(紀元前6500年~3800年。ウバイドは土器の様式名)はどうだったのか。

ポイントは、ペルシャ湾の海岸線がウバイド期には現在よりずっと内陸部にあり、ウバイド期のシュメール遺跡が集中している地域のすぐそばまで海だったことです。これにより、南部沖積層はティグリス・ユーフラテス川が作り出す湿地だった。この時期の南部沖積層を研究したジェニファー・パーネル(Jeniffer Pournelle。サウスカロライナ大学の考古学・人類学者)の成果をもとに、『反穀物の人類史』では次のように解説されています(段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません)。

|

|

メソポタミア沖積層 紀元6500年頃のペルシャ湾拡大域 |

(「反穀物の人類史」より) |

右下の濃い色塗りが現在のペルシャ湾で、その左上の少し薄い色塗りは古代のペルシャ湾拡大域である。点のハッチングの部分がウバイド文化(紀元前6500年~3800年)の範囲を示し、黒丸はウバイド期における定住地である。 |

|

著者は強調しているのですが、狩猟採集より農業(特に畑作による穀物栽培)が優れているというのは思い込みに過ぎません。土地を耕し、種を蒔き、施肥し、畑を維持するのは多大な労力がかかります。灌漑などをすれば、それこそ大変です。狩猟採集で生活できるのであれば、それに越したことない。その証拠に、メソポタミアの初期の農民と同時期の狩猟採集民の骨を比較すると、狩猟採集民の方が栄養が恵まれていたことがわかると言います。

しかし著者は言っています。唯一、作物栽培が簡単にできるのが氾濫原だと ・・・・・・。そこでは年に1回、川が栄養豊富な土の畑を自動的に作ってくれるからで、上の引用はそのことを言っています。我々が世界史で習うのは、古代エジプトにおけるナイル河の氾濫を利用した農業ですが(「エジプトはナイルの賜物」)、基本的にはそれと同じことです。

しかしウバイド期の南部沖積層における作物栽培は一部であり、圧倒的多数は狩猟採集でした。少々長くなりますが、次に引用します。

|

この引用の最初に、ミシシッピ・デルタの「シェニエ」との聞き慣れない言葉がでてきます。Wikipedia で調べてみると、シェニエ(Chenier)とは、波の作用で土砂が海岸とほぼ平行に堆積してできた堤のような土地(日本語で浜堤)で、その背後にできた湿地帯を シェニエ平野(Chenier Plain)と言うようです。

上に引用した文章を読んで、まるで日本の縄文時代の描像のような錯覚を受けました。「季節ごとに移動してくるガゼル」は日本にはいませんが、これを「季節ごとに川を遡上してくる鮭」とすればピッタリです。その鮭も本書に出てきます(次の引用)。

著者によると、南部沖積層の狩猟採集民は汽水域と淡水域の境目あたりに定住しました。汽水域と淡水域の境目は潮汐によって変動するため生態圏が変化し、また雨期には水性資源、乾期には陸生資源が豊富になります。安定的で回復可能な形での狩猟採集が可能でした。さらに、動物性タンパク質を得るための狩猟の説明が続きます。

|

獲物の保存方法として乾燥・塩漬けとありますが、本書の別のところには「家畜という形で生きたまま保存する」こともあったことが記されています(英語で家畜を意味する livestock は直訳すると "生きた在庫" です)。本書にはありませんが、肉の保存については燻製もあります(さらに寒冷地だと冷凍がある)。ちなみに引用の最後に出てくる "キュウリウオ" とは、アユ、シシャモ、シラウオ、ワカサギなどの食用魚を含む分類名です。

上の引用で、湿地に毎年やってくる動物を狩る話が出てきます。これは日本で言うと、まさに川を定期的に遡上する魚を捕獲することに相当します。川に魚を誘導する水路を作り、梁を設置し、そこにかかった魚をとる。これと同じです。

我々は大型哺乳類の狩猟というと、野山をあちこちと探しまわり、移動しながら狩りをするというイメージを思い浮かべがちです。しかし世界をみると「大型哺乳類の大群が定期的に押し寄せてくる場所」があるのですね。人間はそこに定住し、効率的な狩りの仕組みをつくり(梁と同じです)、獲物は「家畜化・塩漬け・乾燥」といった手段で保存すればよい。

メソポタミアの文明発祥の地がかつては湿地帯、というのもそうですが、固定的なイメージを投影して歴史を考察してはいけないのです。

以上のように、メソポタミアの南部沖積層では、狩猟採取民がほぼ農業なしに定住し、中には5000人を越える「町」まであったと言います。まとめると、

| 紀元前6000年代、5000年代のメソポタミアの南部沖積層は、生態系がきわめて多種多様であり、 | |

| そのため食物連鎖上の上位捕食者にとって最適の環境で、 | |

| 上位捕食者の頂点にいる人間にとっては狩猟採集の天国であり、 | |

| 従って狩猟採集民の定住が発達した。 | |

| おまけに、大河の氾濫原という「作物栽培をするのに最適な環境」まであった。これを利用して一部では作物栽培も行われた。 |

となるでしょう。我々が世界史で習うのは、メソポタミアでは乾燥化にともなって大河の周辺に人が集まり、人々は食料確保のために農業を始め、それが灌漑をともなう小麦栽培となり、原始国家の誕生につながったという「物語」です。確かに、現在のシュメール遺跡のあたりは乾燥地帯であり、我々の感覚では砂漠か荒野といってもよい土地です。しかし、そのイメージで紀元前6000年を考えてはダメなのですね。そのころ現在のシュメール遺跡のあたりは湿潤なデルタ地帯であり、多種多様な生物が密集していたわけです。現代のイメージを過去に投影してはならないのです。

『人類史の中の定住革命』で西田先生は「定住が先で農業はその副産物」と言っておられましたが、古代メソポタミアの南部沖積層の住人はまさにそうだったことがわかります。

ただし『反穀物の人類史』では「メソポタミアの南部沖積層が狩猟採集民にとっては天国だったから定住が発達した」というスタンスの説明がされています。『人類史の中の定住革命』にあるように「定住するには様々な克服すべき課題があり、その克服の過程で文化が生まれた」という視点が全くありません。

それは『反穀物の人類史』の副題が "国家誕生のディープヒストリー" であることから分かるように、この本が国家誕生の理由、特に穀物栽培農業との深い関係をメイン主題として追ったものだからでしょう。このメイン主題に関しては興味深い記述がいろいろあるのですが、それは省略したいと思います。

(2020.3.14)

2018-05-19 17:29

nice!(1)