No.3 - 「ドイツ料理万歳!」(川口マーン惠美) [本]

ドイツ料理

No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」の最後で、ドイツのザクセン地方を舞台にした小説『クラバート』と料理の関係を書きました。今回はそのドイツと料理の関係についてです。

そもそも「ドイツ料理」は世界から「おいしい料理」だとは認められていないと思います。たとえば、例の「アイスバイン」です。豚の「すね肉」の塊を茹でたものですが、こういう料理がドイツ料理の代表(の一つ)となっていること自体、世界におけるドイツ料理のポジションを暗示しています。ひょっとしたらアイスバインをドイツ料理の代表のように喧伝するのは、ドイツをおとしめるための、周辺の「食通国」の人たちの陰謀ではないだろうか、と思えるほどです。

ベルリンに旅行した時のことです。ある夜、「地球の歩き方」に載っている「ドイツ家庭料理」の店に入ったところ、隣のテーブルに20歳過ぎらしい若いカップルがいて、その女性のほうがアイスバインを注文していました。皿の上に骨付きの豚肉が「ゴロッと」置いてあります。「どうするのだろう」と思って食事をしながらチラチラと見ていましたが、その若い女性はぺろっと食べてしまったのです。注文したのだから食べるのはあたりまえ、と言ってしまえばそれまでですが、真実を目のあたりにして軽いショックを受けました。

もし私が20歳前後の学生で、ドイツの大学に留学していたとして、地元の女子学生に「淡い好意」をもち、首尾良くレストランに誘い出したとします。そこで彼女がアイスバインを注文して平らげたとしたら・・・・・・私の淡い好意はそれ以上には進展しないのではないでしょうか。だって、そうでしょう。もしさらに進んで、彼女が自分の家に招待して手料理を振る舞ってくれることになって「得意料理はアイスバイン」と宣告されたら・・・・・・と想像すると、進展しないのではないかと思うのです。料理を含む「文化」は実に多様で、そのことで他国の人を差別をしたり、差別意識を持ってはいけないということは重々承知しているつもりですが、日本人である立場からすると率直な感じなのです。

アイスバインの真実

ところが、川口マーン惠美さんの本『ドイツ料理万歳!』(平凡社新書 2009年)

ところが、川口マーン惠美さんの本『ドイツ料理万歳!』(平凡社新書 2009年)なるほど、これで納得できます。「アイスバインをドイツ料理の代表のように喧伝するのはドイツ料理を揶揄するための陰謀」という説も、ちょっぴり現実味を帯びてきたようです。一般に、外国在住歴の長い人が書いた「××料理万歳」というたぐいの本には、おいしくもない料理をおいしいと言い張る「ひいきの引き倒し」のようなものがあるのですが、川口さんのこの本は信用できそうです。

しかしちょっと待てよ。川口さんは「地元」であるシュトゥットガルトを愛するあまり、ベルリンをけなしているだけではないだろうか。

シュトゥットガルトのワイン村

と思って読み進むと「シュトゥットガルトのワイン村」という記述があります。彼女が在住のシュトゥットガルトでは毎年、8月の終わりから9月にかけての12日間、街の中心部でワイン祭りが大々的に行われる。これが「ワイン村」で地元のレストランやワイン酒場、約120店が出店して、地元(シュトゥットガルトのあるバーデン・ヴュルテンベルク州)のワインが供される。この祭りはもう20年以上前からハンブルクの魚市場と交換出店の契約を結んでいるから、シュトゥットガルトにもハンブルクから魚貝類の食材が届いて並べられる・・・・・・というような説明があったあと、すぐに続けて川口さんはこう書くわけです。

蛇足ながら、私のあまり好まないワインは、実は、地元ヴュルテンベルクのワイン。先ほどのワイン村で供されるワインである。・・・・・・やはりワインは、太陽を一杯に浴びた葡萄から作られた華やかなものがいいな、と思う。夜、家中が寝静まったあと、一人でそんなワインを空ける。イタリア、スペイン、フランスといった、濃厚な大地の香りのするワイン(お値段は日本の半値以下!)を飲みながら、本を読んだり、音楽を聞いたり、原稿を書いたりする。「ドイツに住んでいてよかった!」と思う至福のひとときである。 |

最後の表現は「EU域内に住んでいてよかった!」の方が正確だとは思いますが、彼女の意見には120%賛成です。ますます、この本は「信用がおける」感じです。

シュバインスハクセと、ハンブルクの名物料理

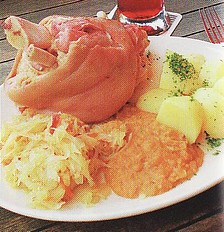

アイスバインに話を戻すと「野蛮料理」であるアイスバインのかわりに彼女が紹介しているのが「シュバインスハクセ」です。バイエルン名物で、豚(シュバイン)のすね肉(ハクセ)の塊にニンニク、塩、香料類をなすりつけ、時間をかけてオーブンでグリルする。焼いているあいだ何度も肉汁やビールで表面を湿らしながらカラッと仕上げあるので、香ばしいかおりがする・・・・・・。

| |||

| |||

|

アイスバイン(上)と シュヴァインスハクセ(下) (本書より) | |||

川口さんの本にあるドイツ料理をもう一つ紹介しますと、ハンブルクに彼女が旅行したときに食べた「ハンブルク名物」の「ラプスカウズ」です。ラプスカウズとは「塩漬けの牛肉を茹でたものと玉ねぎのみじん切りの炒めたものを、肉挽き機で挽いてぐちゃぐちゃにし、そこに、さらにマッシュポテトを混ぜて加熱してあるだけ」の料理(本からそのまま引用)です。名物料理を紹介するにしてはちょっとショッキングな記述スタイルです。思い起こすと、日本ではこういったコンセプトの食べ物を、昔から「〇〇まんま」と言うのではないのでしょうか。もちろん日本のは残飯の有効活用という側面があり、そこが違うわけですが・・・・・・。

白アスパラ

日本人からすると「疑問符」がつくような料理ばかりを取り上げたようですが、この本は決してそればかりではありません。著者が自信をもって「おいしい」と勧める料理ももちろん紹介されていて、それはソーセージであり、チーズ、ニジマスなどの川魚料理、農家が期間限定で自宅で行うベーゼン(ワイン酒場)などです。川魚料理に関して補足すると、友人の家に招待されて、その知り合いの男性(オーバーラウジッツ出身。「クラバート」の舞台!)から鯉料理を振る舞われた話もでてきます。ニジマスとは違って、鯉は川口さんの口に合わなかったようですが。

「おいしい」ドイツ料理の中でも、著者が絶賛するのが白アスパラです。

白アスパラについては私も印象的な思い出があります。本に書いてあるように白アスパラの旬は5月頃で、ドイツで食べようとするとその前後に旅行しないといけないわですが、私が旅行できるのはほとんどが夏休み期間で、白アスパラが旬の時にドイツに行った経験はありません。ところが10年ほど前、たまたま5月下旬にまとまった休暇がとれることになり、プラハからプダペストに行き、ウィーンに数日滞在したことがあります。このときウィーンのレストランで出会ったのが白アスパラでした。最初に食べたレストランでは、確かメニューにはなくて「本日のお勧め」をチョークで黒板に書いたものにあったと思います。ドイツ語で「ヴァイス・シュパーゲル」です。ゆがいた白アスパラにオランダ風ソースという、卵の黄身とバターを混ぜたものをつけて食べるのですが、オランダ風以外にも何種類かのメニューがあったと思います。味の形容は言葉では難しいのですが、基本的に「ほのかな味と香り」で、歯触りがサクサクとしていて、野菜がもつ甘さもあり、大変においしかった記憶があります。

| |||

|

エドゥアール・マネ 「アスパラガス」(1880) ヴァルラフ・リヒャルツ美術館 (ドイツ・ケルン) [美術館のホームページより。 本書とは関係ありません] | |||

ところで、本書で川口さんがいみじくも書いているように、ドイツの白アスパラは「日本で言うなら、まさにタケノコ」なのです。その日の堀りたてが一番おいしく、ただしこれは大変に高価で手に入りにくい。旬の季節以外は出回らず、味と香りは「ほのか」で、歯触りが独特・・・・・・。もちろん味と食感は違いますが、タケノコが日本で占めているポジションは、ドイツで言えば白アスパラというわけです。ここで浮かび上がる大きな疑問は、白アスパラのように「繊細かつ微妙」で「歯触りが独特」で「旬の感覚が大切」で「タケノコとコンセプトが瓜二つの食材」が愛でられているというのに、どうしてアイスバインなのか、どうしてシュバインスハクセなのかということです。これは全くもって謎です。ドイツでは「そこにある食材」を最もストレートな形で食する、ということなのでしょうか。

ドイツ料理を歴史的に振り返る

そう思ってこの本を振り返ってみると、著者が好意的に書いている料理は、ビール・ワインなどの酒類やコーヒー、パン、ケーキのたぐいを除くと、

| ◆ | ソーセージ(さすがドイツで、種類は多数) | |

| ◆ | チーズ(これも種類多数) | |

| ◆ | 白アスパラ | |

| ◆ | ニジマスの塩焼きなどの川魚料理 | |

| ◆ | マウルタッシュ(巨大なラヴィオリのような料理) | |

| ◆ | じゃがいも料理(特にサラダ) |

です。このうち、ソーセージ、チーズ、白アスパラは、残念ながら「料理」ではなくて「食材」と言うべきでしょう。つまり「ドイツ料理万歳!」というタイトルの本にしては意外に「料理」が少ないことに気付きます。感嘆符まで付いているこの本のタイトルは、ドイツ料理に対する反語的な「皮肉」ないしは「あてつけ」なのでしょうね。たぶん。

もっとも「食材」であろうとおいしければそれでよいわけで、私の経験でもミュンヘンで食べたお湯の中に浮かんでいる白ソーセージなどは絶品でした。しかし「料理」という視点でみると川口さんも書いているようにやはり「ドイツ料理」というカテゴリーは歴史的に発達しなかった、と考えた方がよいと思われます。

その理由について川口さんは次のような3つの理由を書いています。第1の理由は食材の貧困(寒冷地である、土地が痩せている、海が少ない)、第2の理由はドイツ人はもともと狩猟民族で、農耕の定着は8世紀であったこと、第3の理由は中世以降もドイツはイタリア・フランスの文化的優位に甘んじていたこと(音楽をはじめ、料理も)の3つです。

これらの理由から歴史的に醸成されてきたドイツ人の食事に対する気質は「空腹が満たされるなら、内容にはそれほど拘らない」「目先の変わったものを食べてみようとも思わない」「昨日食べていたものを、今日も、そして、明日も変わらず食べていけるなら、たいていのドイツ人は満足」だそうです。そして川口さんは次のようにまとめるのです。

この質実剛健というか「贅沢は敵だ」の精神がどこに由来するかと考えると、どうもプロテスタントの影響のような気がしてならない。 |

第1から第3の理由は、はたして妥当なのでしょうか。食材の貧困を言うなら「ロシア料理はどうなる」となります。ロシアは「寒冷地で、土地が痩せていて、海が少ない」のではないでしょうか。狩猟民族うんぬんも、農耕が発達して1000年以上たつのだから、食文化の発達には十分すぎる時間が経過したはずです。フランス・イタリアの文化的優位に甘んじていたというけれど、それなら世界に冠たる「ドイツ音楽」の発達(もともとイタリアからの輸入です)はどうなるのでしょうか。

やはり根幹は川口さんが最後に書いている「プロテスタントの影響」であり、それが醸成した気質ではないでしょうか。というのも私には、映画「バベットの晩餐会」の強烈な印象があるからです。この映画の舞台は19世紀のデンマークの寒村ですが、これをフランスやイタリアやスペインに置き換えることは絶対に不可能です。でも、19世紀のドイツに置き換えるのは極めて容易だと思うのです。

『ドイツ料理万歳!』は「食」と「文化」の相関関係の深淵を覗かせてくれた好著でした。と同時に、川口さんの文章のうまさに感心しました。この本の一番の魅力です。

2010-07-10 14:45

nice!(0)

トラックバック(0)