No.292 - ゴッホの生物の絵 [アート]

No.93「生物が主題の絵」の続きです。No.93 でとりあげたのは、西洋絵画における "生物画" でした。ここでの "生物画" の定義は次の通りです。

西洋絵画の "静物画" は、フランス語で "nature morte"(死んだ自然)、英語で "still life"(動かない生命)と言うように、「死んだ」ないしは「動かない」状態を描いたものです。そうではなく「生物が生きている環境で生きている姿を描く」のが上の "生物画" の定義のポイントです。

この定義の "生物画" は日本画では大ジャンルを作っていますが、西洋の絵では少ない。もちろん、記録が主たる目的の「植物画」や「博物画」は除いて考えます。その少ない中でも生物を中心画題にした絵はあって、特に著名画家が描いた "生物画" を並べてみると何か見えてくるものがあるのでは、との考えで書いたのが、No.93「生物が主題の絵」でした。

その No.93 でゴッホの『アイリス』を引用しましたが、No.93 でも書いたようにゴッホは多数の生物を主題にした絵を描いています。つまり『アイリス』だけでは画家の本質を伝えられないと思うので、今回はゴッホの作品だけに注目し、描かれた "生物画" のテーマごとに取り上げてみます。従って制作された年月は前後します。

果樹

ゴッホがパリからアルルに到着したのは1888年の2月ですが、その数週間後には近郊の果樹園で花が咲き始めました。その様子をゴッホは多数、描いています。ゴッホ美術館によると少なくとも14枚を描いたとのことです。

またゴッホは1年後の春にも果樹園の絵を描いていて、このブログで引用した絵だと、ミュンヘンのノイエ・ピナコテークにある絵(No.224「残念な北斎とジャポニズム展」)や、ロンドンのコートールド・ギャラリーにある絵(No.155「コートールド・コレクション」)がそうです。

1888年に描かれた果樹はモモ、スモモ、梨、アンズなどです。もちろん "果樹園風景" といった構図の絵もありますが、個々の果樹に焦点が当たっている絵もあり、上に引用したのはその中の1枚です。所蔵しているゴッホ美術館は英語題名を「白い果樹園(The White Orchard)」としていますが、解説をみると果樹はスモモ(plum)です。見上げるようなアングルで描かれています。

また解説によると、このスモモは枝が長く伸びていて、それは手入れが不十分なためとのことです。ただ、ゴッホは "古びた(timeworn)" 木を好んだとも書いてある。長い時間をかけて成長し風雪に耐えたきた樹木が画家の好みだったのでしょう。そういった古木でも、春になると一斉に白い花を咲かせる。その姿に感じるものがあったのだと思います。

アルル時代の果樹の絵をもう1作品、引用します。果樹の絵では最も有名なものでしょう。

ピンクの花をつけた桃の木を描いたものです。よく見ると桃の木は2本で、手前の木の樹高が低く、2本が重なった構図て描かれています。

カンヴァスの左下に署名とともに "Souvenir de Mauve"(マウフェの思い出)と書かれています。マウフェとは画家のアントン・マウフェ(1838-1888)で、ハーグを中心に活躍した、いわゆる "ハーグ派" の中心人物の一人です。マウフェはゴッホの従姉妹のイェットという女性と結婚したため、ゴッホとは親戚ということになります。彼は 1881年から翌年にかけて、ゴッホに絵画の基礎を教えました。「ゴッホの唯一の師」とも言われる画家です。

クレラー・ミュラー美術館の解説によると、ゴッホがこの絵を描いたその日の夕方、ゴッホは家族からの手紙でマウフェが亡くなったことを知ったそうです。ゴッホは追悼の意味を込めて「マウフェの思い出」と書き込み、この絵を妻のイェットに献呈しました。

アーモンド

青い空を背景に花が咲くアーモンドの木があり、その枝だけをクローズアップで描いたものです。この作品はゴッホがサン=レミの精神療養院で、弟・テオに息子が生まれたとの知らせを受け取り、その誕生祝いにと描いて送ったものです。この話から明確なことは、ゴッホが新しい生命の誕生を樹木の開花に重ね合わせていることです。人間と自然の "命" を同一視するような感覚を感じます。

青い空に樹木の白っぽい花が映えるという光景は、日本の花見シーズンの晴れた日にソメイヨシノが満開の様子を連想させます。樹木の開花を愛でるのが日本の文化的伝統です。それは第一に "桜" であり、奈良・平安の昔からあるのは(中国文化の影響をうけた)"梅" です。開花した梅林を訪れるのも伝統文化の一つになっている。

ゴッホの、花をつけたスモモやモモ(および他の果樹)、アーモンドの絵は、そういった日本文化との親和性を感じます。

マロニエ

この絵は「花咲く栗の木」と言われることがありますが、絵を所蔵しているゴッホ美術館の解説では、描かれているのはセイヨウトチノキ(=フランス語でマロニエ。英語で Horse Chesnut = 馬栗)です。英語名にある "chesnut = 栗" は、トチノキが栗の仲間だという誤解から付けられたようです。

この絵はゴッホのパリ時代の作品です。パリには街路樹や公園樹としてマロニエがたくさん植えられていて、春に開花します。その光景を絵にしたものでしょう。

ゴッホはこのマロニエの花を、終焉の地となったオーヴェル・シュル・オワーズでも描いています。それが次の作品です

この作品も日本では「花咲く栗の木の枝」と呼ばれていますが、描かれているのは明らかに栗ではなくマロニエです。パリに近い地に転居した画家がパリ時代を思い出したのかもしれません。

糸杉

ゴッホはサン=レミの精神療養院の時代に8点程度の「糸杉の絵」ないしは「糸杉のある風景の絵」を描いています。No.284「絵を見る技術」ではそのうちの3作品を引用しました。上に引用したメトロポリタン美術館の絵は、それらの中でも糸杉に焦点が当たっている絵です。この絵が描かれた時期に、ゴッホは弟・テオに宛てた手紙で次のように書いています。

西洋絵画に糸杉が描かれることはあります。たとえばダ・ヴィンチの『受胎告知』には後景に糸杉が描かれている(No.284「絵を見る技術」に画像を引用)。しかしゴッホが言うように「糸杉を中心的な画題として描いた絵画」はないのではと思います。

糸杉の色は黒々とした緑ですが、美しいフォルムで、凛として地面から屹立している。そのオベリスクのような姿に画家は強く惹かれたようです。特にこの絵は、焦点となっている手前の糸杉の上部がカットアウトされています。それによって糸杉特有の尖った円錐状の先端が上の方に長く伸びていることを想像させます。あえて全容を描かないという画家の構図の工夫を感じさせます。

構図上の工夫と言えば、No.284 に書いたのですが、この手前の糸杉の縦の中心線は、画面の中心より少しだけ左にずれています。この "ずれ具合" は、カンヴァスの "ラバットメント・ライン" を元に決められています。かなりのデッサンと計画性で描かれた絵という感じがします。

なお、ゴッホがサン=レミで最後に描いた糸杉の絵をクレラー・ミュラー美術館が所蔵していますが、これについてのゴッホ自身の手紙を、No.158「クレラー・ミュラー美術館」に引用しました。

木の幹

この絵について、ゴッホはテオへの手紙に次のように書いています(日付はゴッホ美術館による)。

引用の最後に「それはこんな絵だ」とあるように、手紙には2枚の絵のスケッチが添えられています。それが次の画像です。

ゴッホが手紙でこの古木をイチイ(英語で yew)と書いているので、この絵の題はふつう「Trunk of an Old Yew Tree」(古いイチイの木の幹)とされています。しかし絵を見る限りこれはイチイではありません。イチイは常緑針葉樹ですが、この絵には木のものと思われる枯れ葉がついていて、落葉広葉樹のようです。ということは、この木はヨーロッパで一般的なオーク(=落葉性の樹木。和名はヨーロッパナラ)ではないでしょうか。

オークはヨーロッパでは神聖な木とされているので、畑の中にポツンと残されていることもあるのではと想像します。フレーザーの『金枝篇』に、次のようにあります。

引用中の "メーヌ県" はロワール河の沿岸で、フランスの中西部です。アルルとは違いますが、中西部にある風習は南フランスにあってもいいのではないかと思いました。ちなみにフレーザー(イギリス人の社会人類学者)は、ゴッホの1年後に生まれた同時代人です。

ともかく「イチイ」はゴッホの勘違いの可能性が強い。そういう事情もあるのでしょう、ゴッホ美術館はこの絵の題を「Ploughed field with a tree-trunk」(木の幹のある畑)としていて、木の名前をあげていません。妥当な判断だと思います。

木の種類の詮索はさておき、絵の話です。この絵は、畝が作られ種が蒔かれた畑に一本だけ立つ古木の幹だけをクローズアップで描いています。木の全体の様子は分かりません。この描き方がこの絵の特徴です。

画家は、長い年月を生きてきた樹木の本質が、幹とその木肌に現れると感じたのでしょう。最初に引用したスモモの絵(『白い果樹園』)についてのゴッホ美術館の説明で、「ゴッホは "古びた(timeworn)" 木を好んだ」というのがありました。この古木も、そういった画家の心情が現れているようです。

桑

この絵は No.157「ノートン・サイモン美術館」で引用しました。桑(日本で言うヤマグワ)は、秋になると真っ黄色に色づきます。白っぽいゴツゴツした岩の上で、青い空に映える黄葉した桑の姿に画家は感じ入ったのだと思います。桑の木から垂れ下がるオレンジ色のものが描かれていますが、おそらく桑の実でしょう。大きさのバランスが変ですが、そんなことより、この大きさで、この色で、ここに描きたかったのだと思います。

桑の実はともかく、この絵は黄葉した桑の木を、まるで黄色い炎が噴き出しているように描いています。実際の桑の木を見ても、こんな風には目に映りません。これはリアリズムとは離れた、画家が黄葉を見たときの感情をダイレクトに表現したのだと思います。

オリーブ

ゴッホはオリーブの木やオリーブ畑の絵を多数描いています。この絵は "第2ゴッホ美術館" とも言うべきクレラー・ミュラー美術館が所蔵している作品です。

曲がりくねった幹は、これらのオリーブが古木であることを感じさせます。特に太い幹の2本の木です。しかし古木といえども緑の豊かな葉が茂り、実をつけ、人々の生活に役立っている。そういった生命力を暗示させる作品です。

木の幹と根

オーヴェル・シュル・オワーズでのゴッホ作品にみられる、縦横比率1:2の画面です。この形のカンヴァスでは「一面の麦畑に群青の空、そこにカラスが群れ飛ぶ」絵が有名ですが、この絵はそういう広々とした風景ではありません。クローズアップで、木とおぼしきものの一部が描かれています。

背景は黄銅色の傾斜地か崖のようであり、そこにむき出しの木の根と細い幹が絡まっています。所々に描かれた緑の葉は、木が生きている証拠です。幹と根は絡まり、曲がりくねっていて、どこがどうなっているのか判然としません。ほとんど抽象画といっていいでしょう。

ゴッホ美術館の解説によると、背景となっているのはオーヴェル・シュル・オワーズにあったマールの採掘場です。マール(泥灰土)とは粘土と石灰の混合土で、当時のコンクリートの原料になりました。

さらに解説によると、この絵はおそらくゴッホの絶筆とあります("probably Van Gogh's very last painting")。亡くなる日の朝に描かれたと匂わす解説もありました。

泥灰土(マール)の地質というと、木の生育にとっては厳しい環境のはずです。そこでも何とかして生き延び、緑の葉を付ける。画家はこの「幹と根が絡まり曲がりくねっている姿」に、木の生命力を見たのだと思います。

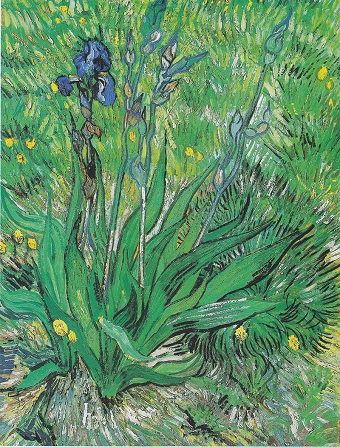

アイリス

ゴッホがサン=レミの精神療養院に入院したのは1889年5月ですが、その5月に6点の絵を描いています。そのうちの2点はアイリスの絵で、ゲティ・センター所蔵の有名な『アイリス』を No.93「生物が主題の絵」に引用しました。それを再掲するとともに、カナダ国立美術館が所蔵するもう一枚のアイリスを引用します。

ゴッホは『アイリス』の絵のことを、サン=レミの精神療養院に入院した直後のテオへの手紙に書いています。

アイリスはアヤメ属の植物を指します。従って和名でいうと、アヤメ(菖蒲)、カキツバタ(杜若)、ハナショウブ(花菖蒲)、イチハツ(鳶尾、一初)などが相当するでしょう。これらの花はよく似ています。

引用した日本語訳は鳶尾となっています。ゴッホの絵から鳶尾に近いという判断かもしれませんが、日本の鳶尾と全く同じ植物がサン=レミにあるわけではないので、"アイリス" か、ないしはアヤメ属の花という意味で "アヤメ" とするのが妥当だと思います。

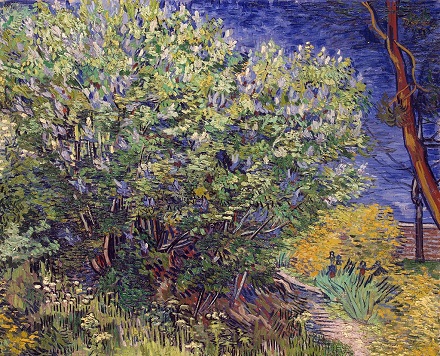

それはともかく、この手紙でわかることは『アイリス』はゴッホがサン=レミの精神療養院に来て真っ先に描きはじめた絵ということです。さらに、手紙に "リラの木の茂み" とありますが、そのリラ(=ライラック)の絵が次です。

ライラック

1889年5月に描かれたアイリスとライラックの絵を見て、明らかにわかることがあります。それは、この3枚の絵は「いかにも生命の輝きに溢れた植物の姿を描いている」ということです。ゴッホが入った施設には、精神を病んだ人たちが入院・居住しています。しかしその庭に咲き誇る花は、病とは全くの対極の明るさと生命力に満ちている。画家はそこを描きたかったのだと思います。

薔薇

ゴッホのアルル時代の最後期に描かれた絵で、園芸種ではない野バラを描いています。この絵は上野の国立西洋美術館の常設展示室にあります。経験上、常設展に行くと必ずあるので、展示替えはないのだと思います。

小説家の原田マハさんは、この絵をもとに『薔薇色の人生』という短篇小説を書いています。主人公は、人からゴッホ展のチケットをもらって国立西洋美術館に行くが、展覧会は既に終了していた。そのチケットで常設展なら見学できると聞いた主人公が出会うのが、このゴッホの絵です。そのあたりの文章です。

ゴッホのサン=レミ時代の最後期の絵です。国立西洋美術館の絵と同様に野バラを描いていますが、この絵には一匹の甲虫が描かれています。ゴッホ美術館の説明によると、この甲虫はキンイロハナムグリ(漢字で書くと金色花潜。コガネムシ科ハナムグリ属。英名:rose chafer)で、カナブンの仲間です。ハナムグリとは「花に潜る」の意味ですが、この虫は花の中でもバラを好み、金色に輝く緑が美しいコガネムシです。まさにバラの花に潜って蜜を吸っている、その様子が描かれています。

ひなげし

モンシロチョウと思われる蝶がヒナゲシに寄ってきた図です。この絵は先にヒナゲシとモンシロチョウを描き、あとから青い背景を塗っています。その背景は未完で、カンヴァスの地が出ているとところがあります。

「ばらと甲虫」もそうですが、この絵の構図は日本の花鳥画の影響を感じます。ただし、ヒナゲシの茎と葉にはさまざまな緑が使われていて、花の朱色もさまざまな色がある。それによって立体感と奥行き感が創り出されています。

たんぽぽ

国立西洋美術館の「ばら」と同じ時期に描かれた作品です。この絵は普通、「黄色い花の野(Field of Yellow Flowers)」と呼ばれることが多いのですが、所蔵しているヴィンタートゥール美術館は "Les pissenlits" としてウェブサイトに公開しています。フランス語でタンポポの意味です。

確かにこの黄色い花はタンポポなのでしょう。しかし国立西洋美術館の「ばら」と違って、花を描いた絵という感じはしません。黄色い可憐な花をつける「野の草むら」を描くことに主眼がありそうです。地面を見下ろす角度で、クローズアップで草花だけを画面全体に描くというこの構図が、そう感じさせます。こういった「野の草むら」を描いた絵を次にまとめて引用します。

草

この絵について、所蔵するクラレー・ミュラー美術館のサイトにある解説を引用します。この中では日本の版画への言及があります。

ゴッホは、このパリ時代の絵を皮切りに、アルル、サン・レミでも草地を描いています。そのキーワードは、"クローズアップ" と "明るい色彩" なのでした。

国立西洋美術館の「ばら」、ヴィンタートゥール美術館の「たんぽぽ」と同時期に描かれた作品です。「ばら」や「たんぽぽ」と同じように、地表を見下ろすアングルで、水平線や遠景は全くなく、地表の草だけを描いています。花は何もなく、単に草だけです。その草の葉が、各種の色と筆致で描き分けれられている。

普通は画題にまずしないような、何でもない雑草です。花が咲くのでもなく、形がユニークでもなく、どこにでも見かける雑草を描こうと画家は考えたわけです。つつましく、しぶとく生きている草に感じるものがあったのでしょう。

「草むら」と同じように、地表を見下ろすアングルで描かれています。木の幹が立ち並び、地表は草で覆い尽くされています。また木の幹にもキヅタが絡みついている。あたり一面が草の世界で、その中のところどころに太陽の光が差し込んでいます。

振り返ってみると、「地表や人物に当たる木漏れ日を白っぽいスポット状に描く」というのは、印象派の絵にしばしばあります。有名なルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」(オルセー美術館)がそうだし、同じオルセーには「ブランコ」という作品もありました(No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」)。モネもそういう絵を描いているし、サージェントが印象派っぽく描いた「柳の下のパントで眠る母と子」(No.192「グルベンキアン美術館」)でもまさにその効果が使われていました。

しかしゴッホの絵で、この効果を使って直射日光の中での暗がりを表現した絵というのは、大変に珍しいのではないでしょうか。

下草とキヅタの表現をよく見ると、草の葉や茎を描くつもりは全くないようです。そこにあるのは、さまざまな色彩と方向の筆触だけであり、短い筆触の積み重ねで草とキヅタを表現しています。一方、木の幹には長めの線が使ってあり、木肌のごわごわした感じがよく出ていると思います。

一つ前の「下草とキヅタのある木の幹」と同じような見下ろす構図ですが、一段とクローズアップの表現です。そのため個々の草の茎や葉や花が描かれています。その草は、芽吹き、成長し、花をつけています。生命の輝きの真っ盛りを描いているようで、今までに引用した『果樹(スモモ、アーモンド)』『アイリス』『ライラック』と共通した感じを受けます。

一方、左の大きな木の幹は、クラレー・ミュラー美術館の解説によると松です。黒い縁取りの中に様々な色が重ねられていて、リアリズムとは離れた装飾的で抽象的な描き方です。これによって年月を経た松の幹の、ごつごつした感じが伝わってきます。草の描き方との対比によって、逆に草むらの若々しさが強調されているようです。

構図をみると、この絵は思い切ったクローズアップにより画面に独特の奥行き感が生まれています。また草むらには、一見すると気づかないかもしれないリーディングライン(視線を誘導する線)がジグザグ状に仕組まれている。これらを合わせて、画面に吸い込まれそうな感じを受けます。

余談ですが、この「草むらの中の幹」と一つ前の「下草とキヅタのある木の幹」の構図は、菱田春草の重要文化財「落葉」(1909)を思い起こさせます。絵の構図とかバランスは、西欧絵画でも日本画でも共通するところがあるということだと思います。

一つ前に引用した『草むらの中の幹』と同時に描かれた作品です。ゴッホ美術館はこの絵の題名を「Meadow in the Garden of the Asylum:療養院の庭の牧草地」としています。

この絵は画面上部に、明らかに小道とわかるものが描かれています。また、上に引用したサン=レミ時代の2作品も、画面上部に木が描かれている。これによって、画面の奥行き感がぐっと増しています。

それに対して、パリ時代、アルル時代の3枚の草むらの絵は(「黄色い花の野」を含む)、画面上部にそういったアイテムがありません。つまりサン=レミ時代の3つの "草むら" は、クローズ・アップで見おろすという基本は踏まえつつ、構図に工夫が加わっています。画家の探求心を感じます。

「黄色い花の野」を含めて6枚の草むら・草地の絵を引用しましたが、ゴッホの手紙には "草の絵を描く意味" をうかがわせる記述があります。それを以下に引用します。アルルからテオに出した手紙の中の一部です(日付はゴッホ美術館による)。

麦

この絵についてゴッホは、死後に発見されたゴーガン宛ての未完の手紙に次のように書いています。

「非常に生々とした、しかし静かな背景をもった肖像を描きたいと思っている」と手紙にあるように、ゴッホはこの絵とは別に「麦の穂を背景とする女性の肖像」を2枚、描いています。そのうちの1枚はワシントンのナショナル・ギャラリーが所蔵しています(「小麦を背景に立つ若い女性」)。上の引用で「その向こうに」との訳がありますが、手紙の英訳をみると "On it," となっているので「この絵をもとに」が正しい訳でしょう。

ゴッホはこの絵で、麦畑に分け入り、クローズアップで、麦の穂と茎だけに集中して描いています。ほとんどが緑系のさまざまな色で、その中に穂先の黄色があり、少々のピンク(右下。ヒルガオ)と青(左上。ゴッホ美術館の説明ではヤグルマギク)がある。こういった色の変化の総体で「微風に揺れる麦の穂の甘美なざわめき」をとらえようとしたわけです。ほとんど抽象画と思える描き方であり、ゴッホ以前にこんな絵を描いた人はいないでしょう。手紙を読むと、色彩の変化が人間感情に与える効果を探求する意気込みが伝わってきます。

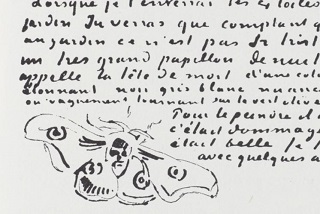

蛾

一匹の大きな蛾が、ミズバショウのような形の花にとまっています。この絵に描かれた蛾について、ゴッホは弟・テオへの手紙に書いています。サン=レミの精神療養院に入院した月の手紙で、『アイリス』や『ライラック』と同時期です(手紙の日付はゴッホ美術館による)。

ゴッホが書いている「通称 "死の頭" という蛾」は、メンガタスズメ(面形雀蛾)という蛾です。これは "髑髏蛾" とも呼ばれます。メンガタスズメの一種、ヨーロッパメンガタスズメの画像を次に引用します。

画像でもわかるように、背中に "人の顔" ないしは "髑髏" のよう模様があります。ゴッホはテオへの手紙に蛾のスケッチを添えていますが、それが次の画像です。

このスケッチには "人の顔" のようなものがありますが、描かれている蛾はメンガタスズメではなくオオクジャクヤママユ(=和名。英名:Giant Peacock Moth)です。これはヨーロッパ最大の蛾で、オオクジャク蛾とも訳されます。ファーブルの『昆虫記』には、ファーブルが自宅で羽化させたオオクジャク蛾の雌の周りに、雄の蛾が外から数十匹も進入してきて大騒ぎになるという有名な記述があります(『昆虫記』第7巻 23章)。この件を発端としてファーブルは、今で言う "フェロモン" の発見に至ったのでした。そう言えば、ファーブルの自宅があったセリニャンとゴッホがいたサン=レミは、同じプロヴァンス地方の近くです。

またこの蛾は、ヘッセの短編小説「少年の日の思い出」に出てきました(No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」の「補記1」参照。小説の蛾は中型のクジャクヤママユ)。

おそらくゴッホは "死の頭" という蛾がいることを知識として知っていて、サン=レミの精神療養院の庭で大きな蛾を見つけたとき、それが "死の顔" だと考えたのでしょう。背中のまだら模様のちょっとした乱れか何かが顔に見えてしまった。そういうことだと思います。

ちなみに、この絵に描かれている「ミズバショウのような形の花」は、同じサトイモ科のアルムでしょう。アルムだけを描いたゴッホの素描が残っています(ゴッホ美術館蔵)。ミズバショウと同じく、花と見えるのは花ではなく、仏炎苞と呼ばれる "苞"(=花のつけねにできる、葉が変化したもの)です。

カワセミ

カワセミが水辺のアシの茎に止まり、魚を狙っています。この絵を所蔵しているゴッホ美術館の説明を読むと、ゴッホはカワセミの剥製を持っていたとあります。カワセミは色が美しい鳥です。おそらくその色に惹かれて購入した(あるいは譲り受けた)のでしょう。

カワセミは日本でも一般的な鳥で、私が住んでいる市の住宅地のそばの川でも見かけたことがあります(市の鳥に指定されている)。オランダやパリでもよく見かける鳥だと想像されます。おそらくゴッホは剥製を参考に、それを水辺にのカワセミに移し替えて描いたのだと思います。野鳥を生息環境で描いた、めずらしい作品です。

ゴッホの生物の絵

以上に引用した絵は、傑作とされているものから習作や未完作までさまざまですが、共通する特徴を何点かあげると次のようになるでしょう。

生命の輝き

樹木の生命力

なにげない生物

色へのこだわり

ゴッホは多くのジャンルの画題で多数の絵を描いているので、"生物画" はごく一部に過ぎません。ただ、これだけ「各種の生物を生きている環境で描いた画家」は、西洋の画家ではあまり見あたらないでしょう。そこにゴッホという画家の特質を見ることができると思います。

生物画:

人間社会やその周辺に日常的に存在する動物・植物・生物の「生きている姿」を主題に描く絵。空想(龍、鳳凰)や伝聞(江戸時代以前の日本画の象・ライオン・獅子などの例)で描くのではない絵。生物だけ、ないしは生物を主役に描いたもので、風俗や風景が描かれていたとしてもそれは脇役である絵。

西洋絵画の "静物画" は、フランス語で "nature morte"(死んだ自然)、英語で "still life"(動かない生命)と言うように、「死んだ」ないしは「動かない」状態を描いたものです。そうではなく「生物が生きている環境で生きている姿を描く」のが上の "生物画" の定義のポイントです。

この定義の "生物画" は日本画では大ジャンルを作っていますが、西洋の絵では少ない。もちろん、記録が主たる目的の「植物画」や「博物画」は除いて考えます。その少ない中でも生物を中心画題にした絵はあって、特に著名画家が描いた "生物画" を並べてみると何か見えてくるものがあるのでは、との考えで書いたのが、No.93「生物が主題の絵」でした。

その No.93 でゴッホの『アイリス』を引用しましたが、No.93 でも書いたようにゴッホは多数の生物を主題にした絵を描いています。つまり『アイリス』だけでは画家の本質を伝えられないと思うので、今回はゴッホの作品だけに注目し、描かれた "生物画" のテーマごとに取り上げてみます。従って制作された年月は前後します。

以下に引用する絵画の制作年月と制作地は、ゴッホ美術館の公認を受けたサイト "Vincent van Gogh Gallery" に従っています。

果樹

|

"The White Orchard" 「花咲くスモモの木々のある果樹園」 |

1888年4月、アルル 60.0 cm × 81.0 cm ファン・ゴッホ美術館(アムステルダム) |

ゴッホがパリからアルルに到着したのは1888年の2月ですが、その数週間後には近郊の果樹園で花が咲き始めました。その様子をゴッホは多数、描いています。ゴッホ美術館によると少なくとも14枚を描いたとのことです。

またゴッホは1年後の春にも果樹園の絵を描いていて、このブログで引用した絵だと、ミュンヘンのノイエ・ピナコテークにある絵(No.224「残念な北斎とジャポニズム展」)や、ロンドンのコートールド・ギャラリーにある絵(No.155「コートールド・コレクション」)がそうです。

1888年に描かれた果樹はモモ、スモモ、梨、アンズなどです。もちろん "果樹園風景" といった構図の絵もありますが、個々の果樹に焦点が当たっている絵もあり、上に引用したのはその中の1枚です。所蔵しているゴッホ美術館は英語題名を「白い果樹園(The White Orchard)」としていますが、解説をみると果樹はスモモ(plum)です。見上げるようなアングルで描かれています。

また解説によると、このスモモは枝が長く伸びていて、それは手入れが不十分なためとのことです。ただ、ゴッホは "古びた(timeworn)" 木を好んだとも書いてある。長い時間をかけて成長し風雪に耐えたきた樹木が画家の好みだったのでしょう。そういった古木でも、春になると一斉に白い花を咲かせる。その姿に感じるものがあったのだと思います。

|

スモモの花。先端が丸い花びらはウメに似ている。実もウメとよく似ている。スモモの生産量が1位の南アルプス市のJAのサイトより。 |

アルル時代の果樹の絵をもう1作品、引用します。果樹の絵では最も有名なものでしょう。

|

"The Pink Peach Trees" (Souvenir de Mauve) 「花咲く桃の木」 (マウフェの思い出) |

1888年3月、アルル 73.0 cm × 60.0 cm クレラー・ミュラー美術館 |

ピンクの花をつけた桃の木を描いたものです。よく見ると桃の木は2本で、手前の木の樹高が低く、2本が重なった構図て描かれています。

カンヴァスの左下に署名とともに "Souvenir de Mauve"(マウフェの思い出)と書かれています。マウフェとは画家のアントン・マウフェ(1838-1888)で、ハーグを中心に活躍した、いわゆる "ハーグ派" の中心人物の一人です。マウフェはゴッホの従姉妹のイェットという女性と結婚したため、ゴッホとは親戚ということになります。彼は 1881年から翌年にかけて、ゴッホに絵画の基礎を教えました。「ゴッホの唯一の師」とも言われる画家です。

クレラー・ミュラー美術館の解説によると、ゴッホがこの絵を描いたその日の夕方、ゴッホは家族からの手紙でマウフェが亡くなったことを知ったそうです。ゴッホは追悼の意味を込めて「マウフェの思い出」と書き込み、この絵を妻のイェットに献呈しました。

アーモンド

|

"Almond Blossom" 「花咲くアーモンドの木の枝」 |

1890年2月、サン=レミ 73.3 cm × 92.4 cm ファン・ゴッホ美術館 |

青い空を背景に花が咲くアーモンドの木があり、その枝だけをクローズアップで描いたものです。この作品はゴッホがサン=レミの精神療養院で、弟・テオに息子が生まれたとの知らせを受け取り、その誕生祝いにと描いて送ったものです。この話から明確なことは、ゴッホが新しい生命の誕生を樹木の開花に重ね合わせていることです。人間と自然の "命" を同一視するような感覚を感じます。

青い空に樹木の白っぽい花が映えるという光景は、日本の花見シーズンの晴れた日にソメイヨシノが満開の様子を連想させます。樹木の開花を愛でるのが日本の文化的伝統です。それは第一に "桜" であり、奈良・平安の昔からあるのは(中国文化の影響をうけた)"梅" です。開花した梅林を訪れるのも伝統文化の一つになっている。

ゴッホの、花をつけたスモモやモモ(および他の果樹)、アーモンドの絵は、そういった日本文化との親和性を感じます。

|

アーモンドの花(Wikipediaより)。花びらの先がくぼんでいるところはサクラと似ている。ウメ、スモモ、モモ、サクラ、アーモンドは、いずれもバラ科サクラ属(スモモ属)の植物であり、花は白っぽいものからピンクのものまである。 |

マロニエ

|

"Horse Chestnut Tree in Blossom" 「花咲くマロニエの木」 |

1887年5月、パリ 55.8 cm × 46.5 cm ファン・ゴッホ美術館 |

この絵は「花咲く栗の木」と言われることがありますが、絵を所蔵しているゴッホ美術館の解説では、描かれているのはセイヨウトチノキ(=フランス語でマロニエ。英語で Horse Chesnut = 馬栗)です。英語名にある "chesnut = 栗" は、トチノキが栗の仲間だという誤解から付けられたようです。

この絵はゴッホのパリ時代の作品です。パリには街路樹や公園樹としてマロニエがたくさん植えられていて、春に開花します。その光景を絵にしたものでしょう。

|

マロニエの花と実。花は房状になっている。日本のトチノキと違って実にはトゲがある。 |

ゴッホはこのマロニエの花を、終焉の地となったオーヴェル・シュル・オワーズでも描いています。それが次の作品です

|

「花咲くマロニエの枝」 |

1890年5月、オーヴェル・シュル・オワーズ 72.0 cm × 91.0 cm ビュールレ・コレクション |

この作品も日本では「花咲く栗の木の枝」と呼ばれていますが、描かれているのは明らかに栗ではなくマロニエです。パリに近い地に転居した画家がパリ時代を思い出したのかもしれません。

糸杉

|

"Cypresses" 「糸杉」 |

1889年6月、サン=レミ 93.4 cm × 74.0 cm メトロポリタン美術館 |

ゴッホはサン=レミの精神療養院の時代に8点程度の「糸杉の絵」ないしは「糸杉のある風景の絵」を描いています。No.284「絵を見る技術」ではそのうちの3作品を引用しました。上に引用したメトロポリタン美術館の絵は、それらの中でも糸杉に焦点が当たっている絵です。この絵が描かれた時期に、ゴッホは弟・テオに宛てた手紙で次のように書いています。

|

西洋絵画に糸杉が描かれることはあります。たとえばダ・ヴィンチの『受胎告知』には後景に糸杉が描かれている(No.284「絵を見る技術」に画像を引用)。しかしゴッホが言うように「糸杉を中心的な画題として描いた絵画」はないのではと思います。

糸杉の色は黒々とした緑ですが、美しいフォルムで、凛として地面から屹立している。そのオベリスクのような姿に画家は強く惹かれたようです。特にこの絵は、焦点となっている手前の糸杉の上部がカットアウトされています。それによって糸杉特有の尖った円錐状の先端が上の方に長く伸びていることを想像させます。あえて全容を描かないという画家の構図の工夫を感じさせます。

構図上の工夫と言えば、No.284 に書いたのですが、この手前の糸杉の縦の中心線は、画面の中心より少しだけ左にずれています。この "ずれ具合" は、カンヴァスの "ラバットメント・ライン" を元に決められています。かなりのデッサンと計画性で描かれた絵という感じがします。

なお、ゴッホがサン=レミで最後に描いた糸杉の絵をクレラー・ミュラー美術館が所蔵していますが、これについてのゴッホ自身の手紙を、No.158「クレラー・ミュラー美術館」に引用しました。

木の幹

|

"Ploughed field with a tree-trunk" 「木の幹のある畑」 |

1888年10月、アルル 91.0 cm × 71.0 cm Helly Nahmad Gallery(ロンドン) |

この絵について、ゴッホはテオへの手紙に次のように書いています(日付はゴッホ美術館による)。

|

引用の最後に「それはこんな絵だ」とあるように、手紙には2枚の絵のスケッチが添えられています。それが次の画像です。

1888年10月27/28日のテオへの手紙に添えられたスケッチ。右が古木で、左は「種まく人」。ゴッホはミレーの模写を含めて多数の「種まく人」を描いているが、このスケッチに相当する油絵作品は、スイスのヴィンタートゥールにある私設美術館、ヴィラ・フローラが所有している。 |

ゴッホが手紙でこの古木をイチイ(英語で yew)と書いているので、この絵の題はふつう「Trunk of an Old Yew Tree」(古いイチイの木の幹)とされています。しかし絵を見る限りこれはイチイではありません。イチイは常緑針葉樹ですが、この絵には木のものと思われる枯れ葉がついていて、落葉広葉樹のようです。ということは、この木はヨーロッパで一般的なオーク(=落葉性の樹木。和名はヨーロッパナラ)ではないでしょうか。

オークはヨーロッパでは神聖な木とされているので、畑の中にポツンと残されていることもあるのではと想像します。フレーザーの『金枝篇』に、次のようにあります。

|

引用中の "メーヌ県" はロワール河の沿岸で、フランスの中西部です。アルルとは違いますが、中西部にある風習は南フランスにあってもいいのではないかと思いました。ちなみにフレーザー(イギリス人の社会人類学者)は、ゴッホの1年後に生まれた同時代人です。

ちなみに日本語にすると、常緑性のオーク = 樫、落葉性のオーク = 楢ですが、伝統的にオーク = 樫と訳されることがあります。引用した日本語訳では漢字が「櫧」でルビが「いちい」ですが、「櫧」は「イチイ」ではありません。この字の読みは「カシ」で「樫」と同じ意味です。訳者は描かれた木がイチイではないことが分かっていて「櫧」としたのかもしれません。

ともかく「イチイ」はゴッホの勘違いの可能性が強い。そういう事情もあるのでしょう、ゴッホ美術館はこの絵の題を「Ploughed field with a tree-trunk」(木の幹のある畑)としていて、木の名前をあげていません。妥当な判断だと思います。

木の種類の詮索はさておき、絵の話です。この絵は、畝が作られ種が蒔かれた畑に一本だけ立つ古木の幹だけをクローズアップで描いています。木の全体の様子は分かりません。この描き方がこの絵の特徴です。

画家は、長い年月を生きてきた樹木の本質が、幹とその木肌に現れると感じたのでしょう。最初に引用したスモモの絵(『白い果樹園』)についてのゴッホ美術館の説明で、「ゴッホは "古びた(timeworn)" 木を好んだ」というのがありました。この古木も、そういった画家の心情が現れているようです。

桑

|

"Mulberry Tree" 「桑の木」 |

1889年10月、サン=レミ 54.0 cm × 65.0 cm ノートン・サイモン美術館 (米・カリフォルニア州パサデナ) |

この絵は No.157「ノートン・サイモン美術館」で引用しました。桑(日本で言うヤマグワ)は、秋になると真っ黄色に色づきます。白っぽいゴツゴツした岩の上で、青い空に映える黄葉した桑の姿に画家は感じ入ったのだと思います。桑の木から垂れ下がるオレンジ色のものが描かれていますが、おそらく桑の実でしょう。大きさのバランスが変ですが、そんなことより、この大きさで、この色で、ここに描きたかったのだと思います。

桑の実はともかく、この絵は黄葉した桑の木を、まるで黄色い炎が噴き出しているように描いています。実際の桑の木を見ても、こんな風には目に映りません。これはリアリズムとは離れた、画家が黄葉を見たときの感情をダイレクトに表現したのだと思います。

|

ヤマグワの黄葉と実 |

オリーブ

|

”Olive Grove” 「オリーブ畑」 |

1889年6月、サン=レミ 72.0 cm × 92.0 cm クレラー・ミュラー美術館 |

ゴッホはオリーブの木やオリーブ畑の絵を多数描いています。この絵は "第2ゴッホ美術館" とも言うべきクレラー・ミュラー美術館が所蔵している作品です。

曲がりくねった幹は、これらのオリーブが古木であることを感じさせます。特に太い幹の2本の木です。しかし古木といえども緑の豊かな葉が茂り、実をつけ、人々の生活に役立っている。そういった生命力を暗示させる作品です。

木の幹と根

|

"Tree Roots" 「木の幹と根」 |

1890年7月、オーヴェル・シュル・オワーズ 50.3cm × 100.1cm ファン・ゴッホ美術館 |

ゴッホ美術館のサイトの英語題名は「Tree Roots」となっているが、一般には「木の幹と根」で知られる。ゴッホ美術館の解説でも木の幹と根を描いたものとある。 |

オーヴェル・シュル・オワーズでのゴッホ作品にみられる、縦横比率1:2の画面です。この形のカンヴァスでは「一面の麦畑に群青の空、そこにカラスが群れ飛ぶ」絵が有名ですが、この絵はそういう広々とした風景ではありません。クローズアップで、木とおぼしきものの一部が描かれています。

背景は黄銅色の傾斜地か崖のようであり、そこにむき出しの木の根と細い幹が絡まっています。所々に描かれた緑の葉は、木が生きている証拠です。幹と根は絡まり、曲がりくねっていて、どこがどうなっているのか判然としません。ほとんど抽象画といっていいでしょう。

ゴッホ美術館の解説によると、背景となっているのはオーヴェル・シュル・オワーズにあったマールの採掘場です。マール(泥灰土)とは粘土と石灰の混合土で、当時のコンクリートの原料になりました。

さらに解説によると、この絵はおそらくゴッホの絶筆とあります("probably Van Gogh's very last painting")。亡くなる日の朝に描かれたと匂わす解説もありました。

泥灰土(マール)の地質というと、木の生育にとっては厳しい環境のはずです。そこでも何とかして生き延び、緑の葉を付ける。画家はこの「幹と根が絡まり曲がりくねっている姿」に、木の生命力を見たのだと思います。

アイリス

ゴッホがサン=レミの精神療養院に入院したのは1889年5月ですが、その5月に6点の絵を描いています。そのうちの2点はアイリスの絵で、ゲティ・センター所蔵の有名な『アイリス』を No.93「生物が主題の絵」に引用しました。それを再掲するとともに、カナダ国立美術館が所蔵するもう一枚のアイリスを引用します。

|

"Irises" 「アイリス」 |

1889年5月、サン=レミ 71.1 cm × 93.0 cm ゲティ・センター |

|

"Iris" 「アイリス」 |

1889年5月、サン=レミ 62.2 cm × 48.3 cm カナダ国立美術館 |

ゴッホは『アイリス』の絵のことを、サン=レミの精神療養院に入院した直後のテオへの手紙に書いています。

|

アイリスはアヤメ属の植物を指します。従って和名でいうと、アヤメ(菖蒲)、カキツバタ(杜若)、ハナショウブ(花菖蒲)、イチハツ(鳶尾、一初)などが相当するでしょう。これらの花はよく似ています。

引用した日本語訳は鳶尾となっています。ゴッホの絵から鳶尾に近いという判断かもしれませんが、日本の鳶尾と全く同じ植物がサン=レミにあるわけではないので、"アイリス" か、ないしはアヤメ属の花という意味で "アヤメ" とするのが妥当だと思います。

それはともかく、この手紙でわかることは『アイリス』はゴッホがサン=レミの精神療養院に来て真っ先に描きはじめた絵ということです。さらに、手紙に "リラの木の茂み" とありますが、そのリラ(=ライラック)の絵が次です。

ライラック

|

"Lilac Bush" 「ライラックの茂み」 |

1889年5月、サン=レミ 73.0 cm × 92.0 cm エルミタージュ美術館 |

1889年5月に描かれたアイリスとライラックの絵を見て、明らかにわかることがあります。それは、この3枚の絵は「いかにも生命の輝きに溢れた植物の姿を描いている」ということです。ゴッホが入った施設には、精神を病んだ人たちが入院・居住しています。しかしその庭に咲き誇る花は、病とは全くの対極の明るさと生命力に満ちている。画家はそこを描きたかったのだと思います。

|

ライラック(リラ)の花(Wikipediaより)。日本では北海道を代表する花である。 |

薔薇

|

「ばら」 |

1889年4月、アルル 33.0 cm × 41.3 cm 国立西洋美術館 |

ゴッホのアルル時代の最後期に描かれた絵で、園芸種ではない野バラを描いています。この絵は上野の国立西洋美術館の常設展示室にあります。経験上、常設展に行くと必ずあるので、展示替えはないのだと思います。

小説家の原田マハさんは、この絵をもとに『薔薇色の人生』という短篇小説を書いています。主人公は、人からゴッホ展のチケットをもらって国立西洋美術館に行くが、展覧会は既に終了していた。そのチケットで常設展なら見学できると聞いた主人公が出会うのが、このゴッホの絵です。そのあたりの文章です。

|

|

"Roses" 「ばらと甲虫」 |

1890年4月-5月、サン=レミ 33.5 cm × 24.5 cm ファン・ゴッホ美術館 |

|

ゴッホのサン=レミ時代の最後期の絵です。国立西洋美術館の絵と同様に野バラを描いていますが、この絵には一匹の甲虫が描かれています。ゴッホ美術館の説明によると、この甲虫はキンイロハナムグリ(漢字で書くと金色花潜。コガネムシ科ハナムグリ属。英名:rose chafer)で、カナブンの仲間です。ハナムグリとは「花に潜る」の意味ですが、この虫は花の中でもバラを好み、金色に輝く緑が美しいコガネムシです。まさにバラの花に潜って蜜を吸っている、その様子が描かれています。

ひなげし

|

"Butterflies and poppies" 「ひなげしと蝶」 |

1890年4月-5月、サン=レミ 34.5 cm × 25.5 cm ファン・ゴッホ美術館 |

モンシロチョウと思われる蝶がヒナゲシに寄ってきた図です。この絵は先にヒナゲシとモンシロチョウを描き、あとから青い背景を塗っています。その背景は未完で、カンヴァスの地が出ているとところがあります。

「ばらと甲虫」もそうですが、この絵の構図は日本の花鳥画の影響を感じます。ただし、ヒナゲシの茎と葉にはさまざまな緑が使われていて、花の朱色もさまざまな色がある。それによって立体感と奥行き感が創り出されています。

たんぽぽ

|

「黄色い花の野」(たんぽぽ) |

1889年4月、アルル 35.5 cm × 57 cm ヴィンタートゥール美術館(スイス) |

国立西洋美術館の「ばら」と同じ時期に描かれた作品です。この絵は普通、「黄色い花の野(Field of Yellow Flowers)」と呼ばれることが多いのですが、所蔵しているヴィンタートゥール美術館は "Les pissenlits" としてウェブサイトに公開しています。フランス語でタンポポの意味です。

確かにこの黄色い花はタンポポなのでしょう。しかし国立西洋美術館の「ばら」と違って、花を描いた絵という感じはしません。黄色い可憐な花をつける「野の草むら」を描くことに主眼がありそうです。地面を見下ろす角度で、クローズアップで草花だけを画面全体に描くというこの構図が、そう感じさせます。こういった「野の草むら」を描いた絵を次にまとめて引用します。

草

|

"Patch of Grass" 「草地」 |

1887年4月-5月、パリ 30.8 cm × 39.7 cm クラレー・ミュラー美術館 |

この絵について、所蔵するクラレー・ミュラー美術館のサイトにある解説を引用します。この中では日本の版画への言及があります。

|

ゴッホは、このパリ時代の絵を皮切りに、アルル、サン・レミでも草地を描いています。そのキーワードは、"クローズアップ" と "明るい色彩" なのでした。

|

「草むら」 |

1889年4月、アルル 45.1 cm × 48.8 cm ポーラ美術館 |

国立西洋美術館の「ばら」、ヴィンタートゥール美術館の「たんぽぽ」と同時期に描かれた作品です。「ばら」や「たんぽぽ」と同じように、地表を見下ろすアングルで、水平線や遠景は全くなく、地表の草だけを描いています。花は何もなく、単に草だけです。その草の葉が、各種の色と筆致で描き分けれられている。

普通は画題にまずしないような、何でもない雑草です。花が咲くのでもなく、形がユニークでもなく、どこにでも見かける雑草を描こうと画家は考えたわけです。つつましく、しぶとく生きている草に感じるものがあったのでしょう。

|

"Undergrowth" 「下草とキヅタのある木の幹」 |

1889年7月、サン=レミ 73.0 cm x 92.3 cm ファン・ゴッホ美術館 |

「草むら」と同じように、地表を見下ろすアングルで描かれています。木の幹が立ち並び、地表は草で覆い尽くされています。また木の幹にもキヅタが絡みついている。あたり一面が草の世界で、その中のところどころに太陽の光が差し込んでいます。

振り返ってみると、「地表や人物に当たる木漏れ日を白っぽいスポット状に描く」というのは、印象派の絵にしばしばあります。有名なルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」(オルセー美術館)がそうだし、同じオルセーには「ブランコ」という作品もありました(No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」)。モネもそういう絵を描いているし、サージェントが印象派っぽく描いた「柳の下のパントで眠る母と子」(No.192「グルベンキアン美術館」)でもまさにその効果が使われていました。

しかしゴッホの絵で、この効果を使って直射日光の中での暗がりを表現した絵というのは、大変に珍しいのではないでしょうか。

下草とキヅタの表現をよく見ると、草の葉や茎を描くつもりは全くないようです。そこにあるのは、さまざまな色彩と方向の筆触だけであり、短い筆触の積み重ねで草とキヅタを表現しています。一方、木の幹には長めの線が使ってあり、木肌のごわごわした感じがよく出ていると思います。

|

"Tree trunks in the grass" 「草むらの中の幹」 |

1890年4月、サン=レミ 72,5 cm × 91,5 cm クラレー・ミュラー美術館 |

一つ前の「下草とキヅタのある木の幹」と同じような見下ろす構図ですが、一段とクローズアップの表現です。そのため個々の草の茎や葉や花が描かれています。その草は、芽吹き、成長し、花をつけています。生命の輝きの真っ盛りを描いているようで、今までに引用した『果樹(スモモ、アーモンド)』『アイリス』『ライラック』と共通した感じを受けます。

一方、左の大きな木の幹は、クラレー・ミュラー美術館の解説によると松です。黒い縁取りの中に様々な色が重ねられていて、リアリズムとは離れた装飾的で抽象的な描き方です。これによって年月を経た松の幹の、ごつごつした感じが伝わってきます。草の描き方との対比によって、逆に草むらの若々しさが強調されているようです。

構図をみると、この絵は思い切ったクローズアップにより画面に独特の奥行き感が生まれています。また草むらには、一見すると気づかないかもしれないリーディングライン(視線を誘導する線)がジグザグ状に仕組まれている。これらを合わせて、画面に吸い込まれそうな感じを受けます。

余談ですが、この「草むらの中の幹」と一つ前の「下草とキヅタのある木の幹」の構図は、菱田春草の重要文化財「落葉」(1909)を思い起こさせます。絵の構図とかバランスは、西欧絵画でも日本画でも共通するところがあるということだと思います。

|

"Long Grass with Butterflies" 「蝶と長い草」 |

1890年4月、サン=レミ 64.5 cm × 80.7 cm ロンドン・ナショナル・ギャラリー |

一つ前に引用した『草むらの中の幹』と同時に描かれた作品です。ゴッホ美術館はこの絵の題名を「Meadow in the Garden of the Asylum:療養院の庭の牧草地」としています。

この絵は画面上部に、明らかに小道とわかるものが描かれています。また、上に引用したサン=レミ時代の2作品も、画面上部に木が描かれている。これによって、画面の奥行き感がぐっと増しています。

それに対して、パリ時代、アルル時代の3枚の草むらの絵は(「黄色い花の野」を含む)、画面上部にそういったアイテムがありません。つまりサン=レミ時代の3つの "草むら" は、クローズ・アップで見おろすという基本は踏まえつつ、構図に工夫が加わっています。画家の探求心を感じます。

「黄色い花の野」を含めて6枚の草むら・草地の絵を引用しましたが、ゴッホの手紙には "草の絵を描く意味" をうかがわせる記述があります。それを以下に引用します。アルルからテオに出した手紙の中の一部です(日付はゴッホ美術館による)。

|

麦

|

"Ears of Wheat" 「麦の穂」 |

1890年7月、オーヴェル・シュル・オワーズ 64.5 cm × 48.5 cm ファン・ゴッホ美術館 |

この絵についてゴッホは、死後に発見されたゴーガン宛ての未完の手紙に次のように書いています。

|

「非常に生々とした、しかし静かな背景をもった肖像を描きたいと思っている」と手紙にあるように、ゴッホはこの絵とは別に「麦の穂を背景とする女性の肖像」を2枚、描いています。そのうちの1枚はワシントンのナショナル・ギャラリーが所蔵しています(「小麦を背景に立つ若い女性」)。上の引用で「その向こうに」との訳がありますが、手紙の英訳をみると "On it," となっているので「この絵をもとに」が正しい訳でしょう。

ゴッホはこの絵で、麦畑に分け入り、クローズアップで、麦の穂と茎だけに集中して描いています。ほとんどが緑系のさまざまな色で、その中に穂先の黄色があり、少々のピンク(右下。ヒルガオ)と青(左上。ゴッホ美術館の説明ではヤグルマギク)がある。こういった色の変化の総体で「微風に揺れる麦の穂の甘美なざわめき」をとらえようとしたわけです。ほとんど抽象画と思える描き方であり、ゴッホ以前にこんな絵を描いた人はいないでしょう。手紙を読むと、色彩の変化が人間感情に与える効果を探求する意気込みが伝わってきます。

蛾

|

"Giant Peacock Moth" 「オオクジャクヤママユ」 |

1889年5月-6月、サン=レミ 33.5 cm × 24.5 cm ファン・ゴッホ美術館 |

一匹の大きな蛾が、ミズバショウのような形の花にとまっています。この絵に描かれた蛾について、ゴッホは弟・テオへの手紙に書いています。サン=レミの精神療養院に入院した月の手紙で、『アイリス』や『ライラック』と同時期です(手紙の日付はゴッホ美術館による)。

|

ゴッホが書いている「通称 "死の頭" という蛾」は、メンガタスズメ(面形雀蛾)という蛾です。これは "髑髏蛾" とも呼ばれます。メンガタスズメの一種、ヨーロッパメンガタスズメの画像を次に引用します。

|

ヨーロッパメンガタスズメの画像(Wikipedia)。羽を広げると10cm以上になる大型の蛾である。メンガタスズメは映画「羊たちの沈黙」(1991年。ジョディー・フォスター、アンソニー・ホプキンス主演)で重要な役割をはたしたが、「ジョディー・フォスターの正面視の顔と "髑髏蛾" だけ」という宣伝ポスターが強烈な印象を与えた。 |

画像でもわかるように、背中に "人の顔" ないしは "髑髏" のよう模様があります。ゴッホはテオへの手紙に蛾のスケッチを添えていますが、それが次の画像です。

|

このスケッチには "人の顔" のようなものがありますが、描かれている蛾はメンガタスズメではなくオオクジャクヤママユ(=和名。英名:Giant Peacock Moth)です。これはヨーロッパ最大の蛾で、オオクジャク蛾とも訳されます。ファーブルの『昆虫記』には、ファーブルが自宅で羽化させたオオクジャク蛾の雌の周りに、雄の蛾が外から数十匹も進入してきて大騒ぎになるという有名な記述があります(『昆虫記』第7巻 23章)。この件を発端としてファーブルは、今で言う "フェロモン" の発見に至ったのでした。そう言えば、ファーブルの自宅があったセリニャンとゴッホがいたサン=レミは、同じプロヴァンス地方の近くです。

またこの蛾は、ヘッセの短編小説「少年の日の思い出」に出てきました(No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」の「補記1」参照。小説の蛾は中型のクジャクヤママユ)。

|

オオクジャクヤママユの画像。羽を広げると15cm~20cmになるヨーロッパ最大の蛾である。ヘッセ「少年の日の思い出」(岡田朝雄訳。草思社 2010)の口絵より。 |

おそらくゴッホは "死の頭" という蛾がいることを知識として知っていて、サン=レミの精神療養院の庭で大きな蛾を見つけたとき、それが "死の顔" だと考えたのでしょう。背中のまだら模様のちょっとした乱れか何かが顔に見えてしまった。そういうことだと思います。

ちなみに、この絵に描かれている「ミズバショウのような形の花」は、同じサトイモ科のアルムでしょう。アルムだけを描いたゴッホの素描が残っています(ゴッホ美術館蔵)。ミズバショウと同じく、花と見えるのは花ではなく、仏炎苞と呼ばれる "苞"(=花のつけねにできる、葉が変化したもの)です。

カワセミ

|

”Kingfisher by the Waterside" 「水辺のカワセミ」 |

1887年7月-8月、パリ 19.1 cm × 26.6 cm ファン・ゴッホ美術館 |

カワセミが水辺のアシの茎に止まり、魚を狙っています。この絵を所蔵しているゴッホ美術館の説明を読むと、ゴッホはカワセミの剥製を持っていたとあります。カワセミは色が美しい鳥です。おそらくその色に惹かれて購入した(あるいは譲り受けた)のでしょう。

カワセミは日本でも一般的な鳥で、私が住んでいる市の住宅地のそばの川でも見かけたことがあります(市の鳥に指定されている)。オランダやパリでもよく見かける鳥だと想像されます。おそらくゴッホは剥製を参考に、それを水辺にのカワセミに移し替えて描いたのだと思います。野鳥を生息環境で描いた、めずらしい作品です。

ゴッホの生物の絵

以上に引用した絵は、傑作とされているものから習作や未完作までさまざまですが、共通する特徴を何点かあげると次のようになるでしょう。

生命の輝き

画家は生物の姿に "命の輝き" を見ていたようです。その典型は、甥の誕生祝いに弟へ贈ったアーモンドの枝と花の絵です。また開花した果樹や、サン=レミの精神療養院に入院した直後のアイリスとライラックの絵もそうでしょう。

樹木の生命力

糸杉の絵や、畑に一本だけ立つ木の幹の絵、オリーブ畑の絵は、年月を経た木に命のたくましさ見ているのだと思います。

なにげない生物

雑草を描いた絵や、麦の穂だけを描いた絵、下草を描いた絵などは、普通の画家ならまず画題としない対象です。なにげない生物にも画家は観察の目を向けています。

色へのこだわり

画家であればあたりまえかもしれませんが、色彩に対する強いこだわりを感じます。多様な緑を使って画面を構成したり、色の対比にこだわったり、あえて現実とは乖離した色を使ったりということが随所にあります。

ゴッホは多くのジャンルの画題で多数の絵を描いているので、"生物画" はごく一部に過ぎません。ただ、これだけ「各種の生物を生きている環境で描いた画家」は、西洋の画家ではあまり見あたらないでしょう。そこにゴッホという画家の特質を見ることができると思います。

2020-08-22 07:26

nice!(0)

No.291 - ポーラ美術館のセザンヌ [アート]

No.150「クリスティーナの世界」で、箱根のポーラ美術館で開催されたセザンヌ展のことを書きました。今回はその展覧会に関連した短篇小説を紹介します。

セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで

まず No.150 で書いたセザンヌ展ですが、次のような経緯をたどりました。

ちなみにポーラ美術館が所蔵しているセザンヌ作品が9点というのは、日本の美術館で最多の数です。このブログでもそのうちの2点を引用したことがあります。それを次に掲げておきます。

日本最多のセザンヌを所蔵するポーラ美術館が、日本のセザンヌを一堂に集めた展覧会を開催したわけです。この開催には長期に渡る準備が必要なはずで、箱根山の噴火警戒レベルによる借用作品の展示中止は、企画した学芸員にとってはさぞかし無念だったことでしょう。

そもそも No.150「クリスティーナの世界」は、原田マハさんの短篇小説「中断された展覧会の記憶」(短篇小説集『モダン』所載。文藝春秋 2015)の内容を引用して、アンドリュー・ワイエスの『クリスティーナの世界』のことを書くのが目的でした。

その原田マハさんの短篇では、ニューヨーク近代美術館(MoMA)がワイエスの『クリスティーナの世界』を福島の美術館に貸し出し、展覧会が行われているそのさなか、東日本大震災と原発事故が勃発します。展覧会は中止になり、MoMAは『クリスティーナの世界』を即刻 "救出" することを決めます。絵の回収にあたるMoMAの学芸員と、返す側の福島の美術館の学芸員の2人の "想い" が交錯するのが小説の骨子でした。

MoMAが『クリスティーナの世界』を東日本大震災の時点で日本へ貸し出していたというのはフィクションです。しかし、この短篇は「ワイエスの絵に託して震災からの復興を祈った作品」であり(雑誌に発表されたのは2011年末です)、そこが大変印象に残りました。かつ、「借用した美術品の展示が災害によって中断される」というところから、ブログを書いたときに同時進行していた箱根山の噴火警戒レベル3を強く連想しました。そこでポーラ美術館の「セザンヌ借用作品の展示中止」のことを付け加えたわけです。

ところで、その「セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで」という展示会とそこに展示されたあるセザンヌ作品のことを、原田マハさんは別の小説にしています。短篇小説集「<あの絵>のまえで」(幻冬舎 2020)に収められた『檸檬』という作品です。今回はその小説のことを書きます。

原田マハ『檸檬』

短篇小説『檸檬』は主人公の女性の1人称で語られます。その「私」は小田急線の新百合ヶ丘が最寄り駅の自宅に、共働きの父母と一緒に住んでいます。この春に社会人になったばかりで、新宿の会社に勤めている。『檸檬』は3つの部分に分かれているので、ちょっと大げさですが、第1部・第2部・第3部とします。

第1部で「私」は、同期で入社した「彼女」からカフェに呼び出されます。「彼女」の目的は「私」に忠告することでした。つまり「私」の悪い噂が部内に蔓延していて "炎上" 状態だ、このままでは部内に身の置き場がなくなるよ、と ・・・・・・。

「ほとんど毎日、定時にあがって周りに仕事を押しつけている」「いつもネイルを綺麗にしているが、そんな時間があるなら残業してほしい」「毎日、手作り弁当で余裕のあるところを見せびらかしている」「袖ぐりからブラが見える脇の開いたノースリーブを着てきて部内の視線を釘付けにしたが、男子の気を引くためにやったに違いない」・・・・・・。

「私」は何も言うことができず、ようやく「・・・・・・ ありがとう」と声を絞りだしました。「彼女」は "超空気読まない"「私」に呆れていて、そそくさとカフェを後にしました。

第2部は「私」の小さい頃から高校時代までの回想です。「私」は昔から "誰かと一緒に何かをする" ということに興味がもてなかった。友達の輪に入っていけず、ぽつんとひとりだった。だけど、それが別に苦痛ではなかったのです。

そんな「私」が一番好きだったのが「お絵かき」です。マンガのキャラクターの模写からはじまり、自分でキャラクターを作るようになり、ノートの余白から始まってスケッチブックに描くようになります。そして次には自己流でアクリル画を描くようになった。絵の "先生" はもっぱらネットの動画サイトでした。中学3年になったときにはかなり上達し、ひたすら絵を描いていました。

神奈川県立高校の普通科にやっとのことで入学した「私」は、美術部に入り、そこで初めて油彩画に挑戦しました。美術部には1学年上に美大志望の「先輩」がいて、彼は神奈川県主催の絵画コンクールに何度も入選したことのある腕前でした。また下級生の面倒見もよく、「私」にも油彩画を丁寧に教えてくれました。「先輩」に会えるという思いで高校に通うのが楽しみになりました。

その高校1年生の秋です。「私」は美術部の顧問の先生に思いがけない言葉をかけられます。県主催の絵画コンクールに応募してみないかとのことです。コンクールには「先輩」だけが応募する予定で、すでに彼は部室に居残って制作を始めていました。「先輩」と2人で部室で制作できる。「私」はその思いで応募を決めました。

それ以降、「先輩」と「私」は部室で絵を描きます。「私」は応募作を静物画にしようと決め、机にテーブルクロス、皿、水差し、果物を乗せて描き始めました。「先輩」は抽象画を描いているようですが、「私」にはほとんど声を書けなくなりました。

そして制作が進んできたとき、あることがあって「先輩」が「私」に対して "仄暗い感情" を持っていることに気づくのです。そしてコンクールの締め切りが迫ったある日、決定的な "事件" が起こりました。「先輩」がそばにきて「私」の静物画のレモンの描き方をあからさまに批判したのです。そして絵筆を握っていた「私」の腕をとり、絵筆を動かしてレモンの上から大きな「×」印を描きました。

私は「先輩」の腕を振りほどき、絵筆を床に投げつけ、鞄をつかんで部屋を飛び出すと、駅まで走りました。その出来事があって以降、「私」は絵筆を握ったことがありません。

第3部は同期の彼女にカフェに呼び出された次の日です。また "望んでもいない" 朝がやってきました。特に昨日のことがあったのでなおさらです。「私」はあきらめの気持ちで新百合ヶ丘駅の新宿方面行きのホームに立っていました。そのとき、いつもと違う光景を目にします。向かいの小田原方面行きのホームに一人の女子高生が立っていたのです。制服から「私」の後輩だと分かりました。それ以上に目を引いたのは女子高生が "カンヴァスバッグ" を持っていたことです。それは「私」があのコンクール用の絵を描き出した時に持っていたものでした。明らかに彼女は後輩の美術部員のようです。さらにその女子高生はポケットからレモンを取り出してじっと眺めたのです。

「会社のことなんて、あとでどうにでもなる。今はあの子についていくべき」という内心の声に突き動かされて、「私」は反対側のホームへと渡り、女子高生の後を追いました。女子高生は小田原で電車を乗り換え、箱根湯本で箱根登山鉄道に乗り、強羅駅で降りてバスに乗り継ぎました。そして辿りついたのがポーラ美術館でした。小説を引用します。「私」の1人称です。

少女はポケットからレモンを取り出し、セザンヌの絵の前にかざしました。それで「私」は分かったのです。少女は今、絵を描いていて、セザンヌを制作の参考にしているのだということを。少女は絵と向き合い、セザンヌと対話しようとしていたのです。

その姿に打たれた「私」は、「もう一度、絵を描いてみよう。遅くなんかない、まだ間に合う」と決意したのでした。

原田マハ『檸檬』の概要の紹介はここまでです。以降は、小説の最後に出てくるセザンヌの静物画についてです。

セザンヌ『砂糖壷、梨とテーブルクロス』

ポーラ美術館が所蔵しているセザンヌ『砂糖壷、梨とテーブルクロス』は、特別展「セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで」(2015年4月4日 ~ 9月27日)のメイン・ヴィジュアルになった作品です。この記事の最初の方に引用した特別展のポスターもこの絵でした。

小説『檸檬』では、この絵を初めて見た「私」の感想として、次のように書かれています。

まずこの絵に何が描かれているかですが、左手に藤色の植物模様らしきテーブルクロスがあり、中央に白い砂糖壷と皿があります。そして11個の果物が右手の方まで並べられている。

右端の黄色い2個を除いた9個の果物は、奥の方の4個が形からしてリンゴです。緑を基調として赤く色づいた部分もある。

リンゴの手前の5個が、この絵の題名になっている梨(西洋梨)です。西洋梨の形をしているし、この5個には柄(=果柄)がついています。一番右のものだけが緑ですが、おそらく熟する前のものでしょう。

この9個の西洋梨とリンゴの右手、一番右下の黄色い果物が、原田マハさんの短篇小説のテーマになったレモンです。小説の女子高生は実物のレモンを手にしながらこの部分を熱心に眺めて絵の研究していたということになります。

レモンの上にある黄色い果物は何でしょうか。形はレモンとも西洋梨とも違います。黄色い果物で、この絵のように "ずんぐり" とした形はマルメロでしょう。まとめるとこの絵の果物は、リンゴ、梨、レモン、マルメロということになります。

全体を俯瞰すると、小説に「えもいわれぬ不思議な絵」とあったように、ちょっと奇妙な絵です。その一番の原因はテーブの稜線が斜めになっていて、テーブルがあたかも傾いているように見えることです。もちろん実際のテーブルが傾いているはずがなく、これは画家の工夫でしょう。この描き方によって、リンゴと西洋梨の一団が右の方に転げ落ちていくような感じを受けます。しかし右端には黄色のレモンとマルメロがあって、それが転げ落ちるのを受け止めるストッパーとなっているかのようです。つまり画面の右側を守っている。

そして画面の左側を守っているのがテーブルクロスですが、上の方が高く盛り上がっています。これが実際にテーブルの上に置かれているとしたら、どういう配置なのかは不明です。しかもテーブルクロスの後ろにはリンゴと思える12番目の果物が顔を覗かせています。明らかにテーブルの上に乗っているのではない、奇妙な位置関係です。

個々のオブジェはいかにもリアルっぽいけれど、それをもとに画家は全体の配置を再構成し、さらに色を工夫しています。一番コントラストが目立つ砂糖壷の強い白は、オブジェの全体を支配しているようで印象的です。小説『檸檬』の描写では、この絵のオブジェ群について、

となっていました。そして原田マハさんは「隅々まで輝く命が宿っている個々のオブジェ」の中でも、あえて(絵の題名にはない)右下隅のレモンに着目して小説にした。そのレモンは他の果物とは少し距離があるのですが、あくまでみずみずしい。それは「絵を描くためにポーラ美術館まで何回も通う女子高校生」の象徴であり、またこの小説の主人公である「私」が再び歩き出すことの象徴なのだと思いました。

原田マハ『<あの絵>のまえで』

『<あの絵>のまえで』(幻冬舎 2020)には6つの短篇小説が収められていて、日本の美術館が所蔵している次の6つの作品が <あの絵> になっています。

上の方に引用した本の表紙はピカソの『鳥籠』です。この絵は同じ原田マハさんの『楽園のカンヴァス』にも出てきました。主人公の娘が「大原美術館で一番好きな絵」と言って絵のポストカードを差し出す。主人公は改めて絵をよく見て、あること(=見逃してしまいそうな、この絵の秘密)に気づく ・・・・・・、というところです。その "気づき" が、『<あの絵>のまえで』では短篇小説のテーマと結びつけられています。同じ "ネタ" を再利用して今度は一つの短篇に仕立てるということは、著者はよほどこの絵が好きなのでしょう。

この本の帯のキャッチに「人生の脇道に佇む人々が、<あの絵> と出会い、再び歩き出す姿を描く」とありました。6篇の小説のうち5篇は「少々生きるのが下手な女性」が主人公で、絵と出会って新たな決意を抱く話です(『檸檬』もそうです)。

1つだけが少々違っていて、妻の1人称で語られる夫婦と一人息子の話です。個人的なことになりますが、この短篇が私の記憶を呼び起こしました。登山が好きな、かつての部下のことです。

彼は父親の影響で山が好きになり、大学時代は登山サークルに所属し、就職してからも大学時代の友人と一緒に山に登っていました。しかし彼は、ゴールデンウィークに鹿島槍ヶ岳で雪崩に巻き込まれて命を落としました。遺体が見つかったのは7月になってからです。もちろん葬儀に参列しましたが、「今回のことで会社にご迷惑をかけて申し訳ありません」とおっしゃる父上の姿に、いたたまれなかった。おそらく父上は「自分が山に引き込んだために息子は命を落とした」という強い自責の念にかられたでしょう。葬儀のときはもちろん、おそらくその後もずうっと ・・・・・・。

原田さんの小説では一枚の絵が鍵となって、登場人物にポジティブな "影響" を与えるのですが、私の部下の父親の場合はどうだったのだろう、何らかの心の平穏を得られたのだろうかと、一時の想いにふけりました。

セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで

まず No.150 で書いたセザンヌ展ですが、次のような経緯をたどりました。

| ポーラ美術館で「セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで」と題した展覧会が、2015年4月4日~2015年9月27日の会期で開催された。 | |

| この展覧会のポイントは、ポーラ美術館所蔵のセザンヌ作品9点と、日本の美術館から借り受けた12点を合わせ、計21点の日本にあるセザンヌが一堂に会することである。また合わせて、ポーラ美術館が所蔵するセザンヌの同時代、前後の時代の画家の作品も展示され、近代絵画におけるセザンヌのポジションが一望できるようになっている。 | |

| ところが、開催直後の 2015年4月下旬になって、箱根山で不吉な火山性微動が観測されはじめた。 | |

| 借り受けたセザンヌ作品12点のうち、国立近代美術館所蔵の1点は6月7日で展示が終了した(当初からの予定どおり)。 | |

| その後、火山性微動は頻発し、7月になって大湧谷周辺(ポーラ美術館の近く)の噴火警戒レベルが3に引き上げられた。 | |

| これを受けてポーラ美術館は、借り受けたセザンヌ11点のうち7点の展示を中止した(2015年7月3日のアナウンス)。No.150 をアップしたのは 2015年7月18日なので、経緯はここまで。 | |

| その後、7月27日になって、残りの借用作品4点の展示も中止になった。展覧会は、ポーラ美術館が所蔵する作品(セザンヌ9点と関連する画家の作品)だけで会期末まで続けられた。 |

|

ポーラ美術館「セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで」の公式ポスター |

ちなみにポーラ美術館が所蔵しているセザンヌ作品が9点というのは、日本の美術館で最多の数です。このブログでもそのうちの2点を引用したことがあります。それを次に掲げておきます。

|

「アルルカン」(1888/90) |

空間における人物の形態表現に取り組んだ作品で(=ポーラ美術館の解説)、モデルは息子のポールである。このアルルカンの絵は連作の一枚で、ワシントン・ナショナル・ギャラリーがほぼ同じ絵を所蔵している。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」に、ポーラ美術館によるこの絵の解説を引用した。 |

|

「ラム酒の瓶がある静物」(1890頃) |

ポーラ美術館の解説によると、この絵はかつてメアリー・カサットが所有していた(No.125「カサットの "少女" 再び」の「補記1」参照)。複数の視点が混在していることが明瞭にわかる作品である。ポーラ美術館は折に触れてこの絵を題材に「多視点」の解説をしている。 |

日本最多のセザンヌを所蔵するポーラ美術館が、日本のセザンヌを一堂に集めた展覧会を開催したわけです。この開催には長期に渡る準備が必要なはずで、箱根山の噴火警戒レベルによる借用作品の展示中止は、企画した学芸員にとってはさぞかし無念だったことでしょう。

そもそも No.150「クリスティーナの世界」は、原田マハさんの短篇小説「中断された展覧会の記憶」(短篇小説集『モダン』所載。文藝春秋 2015)の内容を引用して、アンドリュー・ワイエスの『クリスティーナの世界』のことを書くのが目的でした。

その原田マハさんの短篇では、ニューヨーク近代美術館(MoMA)がワイエスの『クリスティーナの世界』を福島の美術館に貸し出し、展覧会が行われているそのさなか、東日本大震災と原発事故が勃発します。展覧会は中止になり、MoMAは『クリスティーナの世界』を即刻 "救出" することを決めます。絵の回収にあたるMoMAの学芸員と、返す側の福島の美術館の学芸員の2人の "想い" が交錯するのが小説の骨子でした。

MoMAが『クリスティーナの世界』を東日本大震災の時点で日本へ貸し出していたというのはフィクションです。しかし、この短篇は「ワイエスの絵に託して震災からの復興を祈った作品」であり(雑誌に発表されたのは2011年末です)、そこが大変印象に残りました。かつ、「借用した美術品の展示が災害によって中断される」というところから、ブログを書いたときに同時進行していた箱根山の噴火警戒レベル3を強く連想しました。そこでポーラ美術館の「セザンヌ借用作品の展示中止」のことを付け加えたわけです。

ところで、その「セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで」という展示会とそこに展示されたあるセザンヌ作品のことを、原田マハさんは別の小説にしています。短篇小説集「<あの絵>のまえで」(幻冬舎 2020)に収められた『檸檬』という作品です。今回はその小説のことを書きます。

(以下に『檸檬』の概要が明かされています)

原田マハ『檸檬』

|

第1部で「私」は、同期で入社した「彼女」からカフェに呼び出されます。「彼女」の目的は「私」に忠告することでした。つまり「私」の悪い噂が部内に蔓延していて "炎上" 状態だ、このままでは部内に身の置き場がなくなるよ、と ・・・・・・。

「ほとんど毎日、定時にあがって周りに仕事を押しつけている」「いつもネイルを綺麗にしているが、そんな時間があるなら残業してほしい」「毎日、手作り弁当で余裕のあるところを見せびらかしている」「袖ぐりからブラが見える脇の開いたノースリーブを着てきて部内の視線を釘付けにしたが、男子の気を引くためにやったに違いない」・・・・・・。

「私」は何も言うことができず、ようやく「・・・・・・ ありがとう」と声を絞りだしました。「彼女」は "超空気読まない"「私」に呆れていて、そそくさとカフェを後にしました。

要するに「私」は地味な性格で、人とのコミュニケーションをとるのが苦手です。それでいて一見 "女子力" が高そうに見える。もし「私」が活発で誰とでも話し合える性格だったら人気の新人になったかもしれません。しかし「私」はそれとは正反対です。

第2部は「私」の小さい頃から高校時代までの回想です。「私」は昔から "誰かと一緒に何かをする" ということに興味がもてなかった。友達の輪に入っていけず、ぽつんとひとりだった。だけど、それが別に苦痛ではなかったのです。

そんな「私」が一番好きだったのが「お絵かき」です。マンガのキャラクターの模写からはじまり、自分でキャラクターを作るようになり、ノートの余白から始まってスケッチブックに描くようになります。そして次には自己流でアクリル画を描くようになった。絵の "先生" はもっぱらネットの動画サイトでした。中学3年になったときにはかなり上達し、ひたすら絵を描いていました。

神奈川県立高校の普通科にやっとのことで入学した「私」は、美術部に入り、そこで初めて油彩画に挑戦しました。美術部には1学年上に美大志望の「先輩」がいて、彼は神奈川県主催の絵画コンクールに何度も入選したことのある腕前でした。また下級生の面倒見もよく、「私」にも油彩画を丁寧に教えてくれました。「先輩」に会えるという思いで高校に通うのが楽しみになりました。

その高校1年生の秋です。「私」は美術部の顧問の先生に思いがけない言葉をかけられます。県主催の絵画コンクールに応募してみないかとのことです。コンクールには「先輩」だけが応募する予定で、すでに彼は部室に居残って制作を始めていました。「先輩」と2人で部室で制作できる。「私」はその思いで応募を決めました。

それ以降、「先輩」と「私」は部室で絵を描きます。「私」は応募作を静物画にしようと決め、机にテーブルクロス、皿、水差し、果物を乗せて描き始めました。「先輩」は抽象画を描いているようですが、「私」にはほとんど声を書けなくなりました。

そして制作が進んできたとき、あることがあって「先輩」が「私」に対して "仄暗い感情" を持っていることに気づくのです。そしてコンクールの締め切りが迫ったある日、決定的な "事件" が起こりました。「先輩」がそばにきて「私」の静物画のレモンの描き方をあからさまに批判したのです。そして絵筆を握っていた「私」の腕をとり、絵筆を動かしてレモンの上から大きな「×」印を描きました。

私は「先輩」の腕を振りほどき、絵筆を床に投げつけ、鞄をつかんで部屋を飛び出すと、駅まで走りました。その出来事があって以降、「私」は絵筆を握ったことがありません。

美術部の顧問の先生が油絵初心者の「私」に絵画コンクールへの応募を勧めたのは、「私」の絵の才能を見込んでのことでしょう。そして美大志望の「先輩」は2人で絵の制作をするなかで、後輩の「私」の方が絵の才能があることを決定的に悟った。それは嫉妬心となり、やがては "どす暗い" 心になっていく。「私」はそれに気づくのが遅く、それなりの対応をすることもなく、そして決定的な事件を迎えてしまう。人とコミュニケートして適度な距離感を保つのが苦手な「私」を象徴するエピソードです。

第3部は同期の彼女にカフェに呼び出された次の日です。また "望んでもいない" 朝がやってきました。特に昨日のことがあったのでなおさらです。「私」はあきらめの気持ちで新百合ヶ丘駅の新宿方面行きのホームに立っていました。そのとき、いつもと違う光景を目にします。向かいの小田原方面行きのホームに一人の女子高生が立っていたのです。制服から「私」の後輩だと分かりました。それ以上に目を引いたのは女子高生が "カンヴァスバッグ" を持っていたことです。それは「私」があのコンクール用の絵を描き出した時に持っていたものでした。明らかに彼女は後輩の美術部員のようです。さらにその女子高生はポケットからレモンを取り出してじっと眺めたのです。

「会社のことなんて、あとでどうにでもなる。今はあの子についていくべき」という内心の声に突き動かされて、「私」は反対側のホームへと渡り、女子高生の後を追いました。女子高生は小田原で電車を乗り換え、箱根湯本で箱根登山鉄道に乗り、強羅駅で降りてバスに乗り継ぎました。そして辿りついたのがポーラ美術館でした。小説を引用します。「私」の1人称です。

|

少女はポケットからレモンを取り出し、セザンヌの絵の前にかざしました。それで「私」は分かったのです。少女は今、絵を描いていて、セザンヌを制作の参考にしているのだということを。少女は絵と向き合い、セザンヌと対話しようとしていたのです。

その姿に打たれた「私」は、「もう一度、絵を描いてみよう。遅くなんかない、まだ間に合う」と決意したのでした。

原田マハ『檸檬』の概要の紹介はここまでです。以降は、小説の最後に出てくるセザンヌの静物画についてです。

セザンヌ『砂糖壷、梨とテーブルクロス』

ポーラ美術館が所蔵しているセザンヌ『砂糖壷、梨とテーブルクロス』は、特別展「セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで」(2015年4月4日 ~ 9月27日)のメイン・ヴィジュアルになった作品です。この記事の最初の方に引用した特別展のポスターもこの絵でした。

|

ポール・セザンヌ(1839--1906) 「砂糖壷、梨とテーブルクロス」(1893/4) |

ポーラ美術館 |

小説『檸檬』では、この絵を初めて見た「私」の感想として、次のように書かれています。

|

まずこの絵に何が描かれているかですが、左手に藤色の植物模様らしきテーブルクロスがあり、中央に白い砂糖壷と皿があります。そして11個の果物が右手の方まで並べられている。

右端の黄色い2個を除いた9個の果物は、奥の方の4個が形からしてリンゴです。緑を基調として赤く色づいた部分もある。

リンゴの手前の5個が、この絵の題名になっている梨(西洋梨)です。西洋梨の形をしているし、この5個には柄(=果柄)がついています。一番右のものだけが緑ですが、おそらく熟する前のものでしょう。

この9個の西洋梨とリンゴの右手、一番右下の黄色い果物が、原田マハさんの短篇小説のテーマになったレモンです。小説の女子高生は実物のレモンを手にしながらこの部分を熱心に眺めて絵の研究していたということになります。

レモンの上にある黄色い果物は何でしょうか。形はレモンとも西洋梨とも違います。黄色い果物で、この絵のように "ずんぐり" とした形はマルメロでしょう。まとめるとこの絵の果物は、リンゴ、梨、レモン、マルメロということになります。

全体を俯瞰すると、小説に「えもいわれぬ不思議な絵」とあったように、ちょっと奇妙な絵です。その一番の原因はテーブの稜線が斜めになっていて、テーブルがあたかも傾いているように見えることです。もちろん実際のテーブルが傾いているはずがなく、これは画家の工夫でしょう。この描き方によって、リンゴと西洋梨の一団が右の方に転げ落ちていくような感じを受けます。しかし右端には黄色のレモンとマルメロがあって、それが転げ落ちるのを受け止めるストッパーとなっているかのようです。つまり画面の右側を守っている。

そして画面の左側を守っているのがテーブルクロスですが、上の方が高く盛り上がっています。これが実際にテーブルの上に置かれているとしたら、どういう配置なのかは不明です。しかもテーブルクロスの後ろにはリンゴと思える12番目の果物が顔を覗かせています。明らかにテーブルの上に乗っているのではない、奇妙な位置関係です。

個々のオブジェはいかにもリアルっぽいけれど、それをもとに画家は全体の配置を再構成し、さらに色を工夫しています。一番コントラストが目立つ砂糖壷の強い白は、オブジェの全体を支配しているようで印象的です。小説『檸檬』の描写では、この絵のオブジェ群について、

| まるでおしゃべりをしているかのようににぎやかで、転がり落ちそうな躍動感がある。 | |

| 静物画なのに、ちっとも静かではないし、止まってもいない。個々のオブジェの隅々まで輝く命が宿っている。 |

となっていました。そして原田マハさんは「隅々まで輝く命が宿っている個々のオブジェ」の中でも、あえて(絵の題名にはない)右下隅のレモンに着目して小説にした。そのレモンは他の果物とは少し距離があるのですが、あくまでみずみずしい。それは「絵を描くためにポーラ美術館まで何回も通う女子高校生」の象徴であり、またこの小説の主人公である「私」が再び歩き出すことの象徴なのだと思いました。

原田マハ『<あの絵>のまえで』

『<あの絵>のまえで』(幻冬舎 2020)には6つの短篇小説が収められていて、日本の美術館が所蔵している次の6つの作品が <あの絵> になっています。

| フィンセント・ファン・ゴッホ 「ドービニーの庭」 ひろしま美術館(広島市) | |

| パブロ・ピカソ 「鳥籠」 大原美術館(倉敷市) | |

| ポール・セザンヌ 「砂糖壷、梨とテーブルクロス」 ポーラ美術館(箱根町) | |

| グスタフ・クリムト 「オイゲニア・プリマフェージの肖像」 豊田市美術館 | |

| 東山 魁夷 「白馬の森」 長野県信濃美術館・東山魁夷館(長野市) | |

| クロード・モネ 「睡蓮」シリーズ5点 地中美術館(香川県・直島) |

上の方に引用した本の表紙はピカソの『鳥籠』です。この絵は同じ原田マハさんの『楽園のカンヴァス』にも出てきました。主人公の娘が「大原美術館で一番好きな絵」と言って絵のポストカードを差し出す。主人公は改めて絵をよく見て、あること(=見逃してしまいそうな、この絵の秘密)に気づく ・・・・・・、というところです。その "気づき" が、『<あの絵>のまえで』では短篇小説のテーマと結びつけられています。同じ "ネタ" を再利用して今度は一つの短篇に仕立てるということは、著者はよほどこの絵が好きなのでしょう。

この本の帯のキャッチに「人生の脇道に佇む人々が、<あの絵> と出会い、再び歩き出す姿を描く」とありました。6篇の小説のうち5篇は「少々生きるのが下手な女性」が主人公で、絵と出会って新たな決意を抱く話です(『檸檬』もそうです)。

1つだけが少々違っていて、妻の1人称で語られる夫婦と一人息子の話です。個人的なことになりますが、この短篇が私の記憶を呼び起こしました。登山が好きな、かつての部下のことです。

彼は父親の影響で山が好きになり、大学時代は登山サークルに所属し、就職してからも大学時代の友人と一緒に山に登っていました。しかし彼は、ゴールデンウィークに鹿島槍ヶ岳で雪崩に巻き込まれて命を落としました。遺体が見つかったのは7月になってからです。もちろん葬儀に参列しましたが、「今回のことで会社にご迷惑をかけて申し訳ありません」とおっしゃる父上の姿に、いたたまれなかった。おそらく父上は「自分が山に引き込んだために息子は命を落とした」という強い自責の念にかられたでしょう。葬儀のときはもちろん、おそらくその後もずうっと ・・・・・・。

原田さんの小説では一枚の絵が鍵となって、登場人物にポジティブな "影響" を与えるのですが、私の部下の父親の場合はどうだったのだろう、何らかの心の平穏を得られたのだろうかと、一時の想いにふけりました。

2020-08-08 10:59

nice!(0)