No.279 - 笠間日動美術館 [アート]

今まで、バーンズ・コレクションからはじまって11の "個人コレクション美術館" について書きました。

の11の美術館です。これらはいずれも19世紀から20世紀にかけての実業家か富裕層の美術愛好家が、自分が得た財産をもとに蒐集したコレクションが発端になっていました。美術館の名前にはコレクターの名が冠されています。もちろんコレクターが亡くなったあとは、コレクションを継承した親族やNPO財団、国や市が美術館として発展させ、所蔵品を充実させてきたケースが多々あります。

今回はその "個人コレクション美術館" の12番目として「笠間日動美術館」のことを書きます。この美術館は今までの11の美術館と違い、画商が創設した美術館です。

笠間日動美術館

笠間日動美術館は茨城県笠間市にあり、東京・銀座に本社がある日動画廊の創業者、長谷川仁(1897-1975)・林子(1896-1985)夫妻が1972年に創設しました。現在は息子の長谷川 徳七と智恵子夫妻が運営しています。美術館のある笠間市は長谷川仁の出身地です。

コレクションの中心は、フランス絵画を中心とする西洋絵画、20世紀のアメリカ絵画、日本の洋画、彫刻です。

この美術館は「画商が開設した美術館」ですが、こういった例は世界的にも珍しいのではないでしょうか。パリのオランジュリー美術館には画商のポール・ギヨームのコレクションが多数ありますが、これはフランス政府に寄贈されたコレクションをここに展示したものです。

言うまでもなく画商はアーティストとコレクターや美術愛好家の間を仲介する職業であり、画商が買った美術品は売るのがあたりまえです。もちろん著名アーティストだけでなく、まだ世の中に知られていないアーティストを発掘し、その作品をメジャーにして美術界に貢献するといった使命もあるでしょう。しかし「美術品を売る商売」であることには変わりがない。

その「画商のコレクション」とはどういうものかを考えると、アーティストから購入したがどうしても売りたくなかった作品か、ないしは諸般の事情で買い手がつかずに売れなかった作品でしょう。さらには、画商は幅広いアーティストやコレクターとの親交があるはずで、この人間関係をベースに集めた(ないしは集まった)作品もあるでしょう。これらの点は「画商のコレクション」ならではの特性です。

いずれにせよ、笠間日動美術館には他の個人コレクション美術館にはない独自性があると想定されます。以下、この美術を4つのポイントで紹介します。

フランス絵画

笠間日動美術館は主要な3つの建物がありますが、そのうちの一つは「フランス館」と名付けられています(あとの2つは企画展示館とパレット館。そのほかに野外彫刻庭園がある)。つまりフランス人やフランスに渡って活躍した人の絵画・彫刻が、この美術館の "売り" になっています。

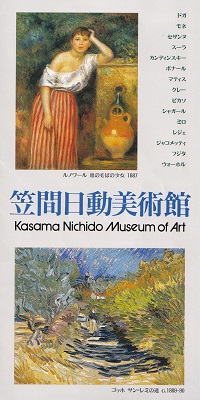

右の図は笠間日動美術館のパンフレットの表紙(2019年現在)ですが、絵はルノワール(『泉のそばの少女』1887)とゴッホ(『サン=レミの道』1889/90)です。ルノワールの絵の右にはアーティストの名前が書いてあって、

・ドガ

・モネ

・セザンヌ

・スーラ

・カンディンスキー

・ボナール

・マティス

・クレー

・ピカソ

・シャガール

・ミロ

・レジェ

・ジャコメッティ

・フジタ

・ウォーホル

とあります。こういったパンフレットの表紙には「誰もが知っていそうなアーティストの名前」を載せるはずで、数ある所蔵品からこの選択になったと思いますが、少なくともこの美術館がアッピールしたい点、その最大のポイントが理解できます。その所蔵品から、出身がフランス以外の画家の3作品を下に掲げます。

ゴッホのサン・レミ時代の絵です。道があって、両側には木立と藪があり、女性が一人歩いていて、道の向こうには家屋があるという風景です。形が崩れているというか溶解していくようで、荒すぎる筆のタッチが目立ちます。ただし使われている色彩が美しい。そこがこの絵のポイントでしょう。

ゴッホがサン・レミの病院にいたのは1989年の5月から1900年の5月までの1年間です。このブログでも、その間の作品を何点か取り上げました。最も初期と最も後期の作品が『サン・ポール病院の庭:1889.5』と『糸杉のある道:1890.5』(いずれも No.158「クレラー・ミュラー美術館」)でした。また、その間に描いた作品として『雨:1889』(No.97「ミレー最後の絵」)、『桑の木:1889』(No.157「ノートン・サイモン美術館」)、『道路工たち:1889』(No.216「フィリップス・コレクション」)がありました。

これらの絵を見ると、画法がさまざまです。もちろん「ゴッホの絵」という個性は共通ですが、描き方がいろいろと "振れて" いる。笠間日動美術館のゴッホは、その中でも一つの "典型" と言えるものかと思います。

ピカソは1900年にパリに出て以降、いわゆる "青の時代"(1901-1904)にはいるまでに、パリの風俗に関係した絵を描いています。『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』(1900。No.163「ピカソは天才か・続」で引用)は、その最初期の作品でした。

この『女の顔』という作品で直感的に連想するのが、オランダのボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館が所蔵する『カフェのテラスに座る女』(1901。No.202「ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館」で引用)です。

2枚の絵とも、描かれた女性は羽かざりのある大きな帽子を着用し、豪華な衣装を着ています。ポスト・印象派風の筆致が使われ、何よりも様々な色彩が駆使されています。

しかし笠間日動美術館の絵は女性の肖像であり、ボイマンスの絵とはそこが違います。何となく意志の強そうな、人生経験豊かな女性という感じがして、そういった女性の内面に迫ろうとした絵かと思いました。

マックス・エルンストはドイツ出身ですが、1922年にパリに移り、戦後はフランスの市民権を得てパリで亡くなりました。シュルレアリズムの代表的な画家です。

この絵は青と無彩色の混沌とした世界の中に、奇っ怪な鳥のようなもの、魚のようなもの、その他、正体不明の怪物たちが重なり合っています。左上方の怪物はタツノオトシゴを連想してしまいました。「夢創りの達人」(英語題名は Illustrious Dream Maker)という題に従うと、これは夢の中の世界ということになります。達人とは画家自身のことでしょう。

ヒエロニムス・ボスの作品に怪物たちがうごめいている絵がありますが、それを連想してしました。ただ、ボスの絵はそれなりの秩序感があります。しかしこの絵は形が曖昧で、怪物の存在感も薄く、全く混沌としています。夢というより、画家が折に触れて抱く幻想のイメージを絵画にしたと感じました。

パンフレットの表紙に名前のある画家や上に引用した画家以外では、マルケ、ルドン、ルオー、モランディ、マッソン、サム・フランシスなどの作品があります。また彫刻では、ザツキン、ムーア、マリーニ、コールダー、デビュッフェなどの作品があります。

金山平三・佐竹徳 記念室

笠間日動美術館のパレット館の3階に「金山平三・佐竹徳 記念室」があります。金山 平三(神戸出身。1883-1964)と佐竹 徳(大阪出身。1897-1998)は、いずれも日本の風土や四季を描いた洋画家です。私は笠間日動美術館に行くまで佐竹 徳の名前は知りませんでした。佐竹は20代で金山 平三と出会って以来、金山が没するまでの40年以上に渡って交流を続けたそうです。金山 平三を敬愛した画家が佐竹 徳でした。

笠間日動美術館の金山 平三の絵は、山形県大石田(銀山温泉の入り口の町)の開業医だった金子 阿岐夫氏(2013年逝去)の旧コレクションです。金山 平三は大石田に画室をもっていました。一方、佐竹徳の絵は、長女の佐竹 美知子氏(2014年逝去)の旧コレクションです。美知子氏は父親の画業を残すため、地方に埋もれた作品の発見や、市場の佐竹作品の購入に努められました。

この「金子コレクション」と「佐竹コレクション」をもとに、2015年に開設されたのが「金山平三・佐竹徳 記念室」です。2人の画家ともに伝統的な油絵技法を使い、主として自然をリアリズムの筆致で描いています。また戸外にイーゼルを持ち出して制作する "戸外派" でした。以下、金山 平三の2作品、佐竹 徳の1作品を掲載します。

金山 平三は自然の風景を得意とした画家ですが、なかでも雪景色が得意で「雪の金山」と言われた人です。この作品も画面の多くを占める雪の白さが印象的です。全体に落ち着いた、シックな色が使われていて、この配色はいかにも日本的だと思います。加えて、構図が完璧です。対角線を基本とし、交点の付近に垂直に立つ木立が配置されている。この構図の安定感が色彩表現とあいまって、雪景色の静かで凛として落ち着いた雰囲気を表現しています。

金山 平三にしてはめずらしいテーマの静物画です。説明によると、この絵は金山が北陸の漁村に滞在したとき、吹雪で戸外での制作ができず、漁村であがった甘鯛を描いたものとのことです。

こういった "単純な" 素材をリアリズムの筆致で描くのは画家の技量が出るところです。「横たわる魚」と「技量」ということで、マネの『魚とエビのある静物』(No.157「ノートン・サイモン美術館」)を思い出してしまいました。金山の甘鯛の "テカリ" や "ヌメリ" のある質感は、画家の観察眼と油絵技術の確かさを証明しています。

甘鯛は、福井・京都では "ぐじ" と呼ばれていて、京料理では高級食材です。皮は堅いが、身に独特の甘味があります。この作品は実際に見ると「いかにもおいしそう」と感じる絵ですが、それも金山 平三の技量のなせることでしょう。

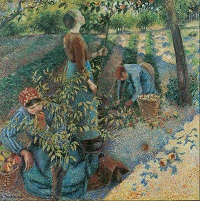

牛窓は岡山県の瀬戸内海沿岸の地名で(現、瀬戸内市)、佐竹 徳は1963年からこの地に画室を構えました。この絵はピサロへのオマージュとして描かれたようです。『牛窓』の展示のそばに、佐竹徳がピサロについて語った言葉がありました(読点と段落を増やしたところがあります)。

その、ピサロの『林檎採り』(大原美術館)が右の画像です。大原美術館は昭和初期(1930年)という時期に、倉敷紡績の大原 孫三郎が画家の児島 虎次郎をアドバイザとして設立した美術館です。その目的は「海外に行けない日本の画家に西洋絵画の実物を見せることによって、日本の美術の発展に寄与する」ことだったそうです。その設立者の "思い" は、少なくとも佐竹 徳には通じたようです。

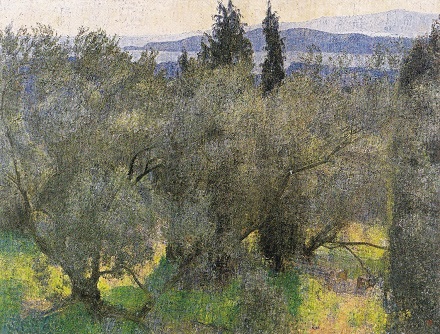

佐竹 徳の『牛窓』ですが、遠景の瀬戸内海と島々(最遠景は小豆島 ?)をバックに、画面のほとんどが木で埋め尽くされています。おそらくオリーブの木でしょう。ただ、この絵の光は逆光です。正午の前後に南を見た風景だと思います。その逆光のもとでの木立の美しさを描くのがこの絵の主眼だと感じました。点描で描かれた、緑系の落ち着いた色彩が美しい作品です。

鴨居玲の部屋

笠間日動美術館のエントランスは企画展示館にありますが、ここの1階に、2015年に開設された「鴨居玲の部屋」があります。鴨居玲(1928-1985)の最初の個展は1968年、40歳のときですが、それは日動画廊で開かれました。美術館の解説パネルを引用します。

笠間日動美術館で「特別室」が設けられているのは、今まで書いた金山 平三、佐竹 徳、鴨居 玲の3画家ですが、もちろん他の日本の洋画家の作品も数所蔵しています。主な画家の名前をあげると、高橋 由一、五姓田 義松、藤島 武二、岡田 三郎助、岸田 劉生、安井 曾太郎、梅原 龍三郎、熊谷 守一、村山 槐多、佐伯 祐三、萬 鉄五郎、林 武、東郷 青児、岡 鹿之助、中川 一政、向井 潤吉、宮本 三郎、などです。

パレットの展示

他の美術館にはない笠間日動美術館の特長は、パレット館の1階に画家から譲り受けたパレットが多数展示されていることです。多くは日本の画家ですが、中にはピカソもダリもあります。

こうして並べて見学すると、パレットは百人百様であることがわかります。形がさまざまであるのに加えて、山のように絵の具を盛り上げたものもあれば、薄い絵の具もある。画家自身が小さな絵を描いているパレットが多いのですが、その絵も画家の特長を表す個性的なものです。

もちろんパレットは鑑賞を目的としたものではありませんが、画家がどういう絵の具を使っていたかがわかるので、たとえば美術品の鑑定には貴重な資料となるそうです。我々は鑑定とは関係ありませんが、もし好きな画家のパレットを見つけたら、画家の絵を思い浮かべながらパレットを眺めてみるのも一興でしょう。

最初に書いたように、笠間日動美術館は「画商が開設した美術館」であり、他にはない独自性があります(パレットの展示がその典型)。実際に訪れてみるとそれが実感できるのでした。

| No. 95 | バーンズ・コレクション | 米:フィラデルフィア | ||||

| No.155 | コートールド・コレクション | 英:ロンドン | ||||

| No.157 | ノートン・サイモン美術館 | 米:カリフォルニア | ||||

| No.158 | クレラー・ミュラー美術館 | オランダ:オッテルロー | ||||

| No.167 | ティッセン・ボルネミッサ美術館 | スペイン:マドリード | ||||

| No.192 | グルベンキアン美術館 | ポルトガル:リスボン | ||||

| No.202 | ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館 | オランダ:ロッテルダム | ||||

| No.216 | フィリップス・コレクション | 米:ワシントンDC | ||||

| No.217 | ポルディ・ペッツォーリ美術館 | イタリア:ミラノ | ||||

| No.242 | ホキ美術館 | 千葉市 | ||||

| No.263 | イザベラ・ステュアート・ガードナー美術館 | 米:ボストン |

の11の美術館です。これらはいずれも19世紀から20世紀にかけての実業家か富裕層の美術愛好家が、自分が得た財産をもとに蒐集したコレクションが発端になっていました。美術館の名前にはコレクターの名が冠されています。もちろんコレクターが亡くなったあとは、コレクションを継承した親族やNPO財団、国や市が美術館として発展させ、所蔵品を充実させてきたケースが多々あります。

今回はその "個人コレクション美術館" の12番目として「笠間日動美術館」のことを書きます。この美術館は今までの11の美術館と違い、画商が創設した美術館です。

笠間日動美術館

笠間日動美術館は茨城県笠間市にあり、東京・銀座に本社がある日動画廊の創業者、長谷川仁(1897-1975)・林子(1896-1985)夫妻が1972年に創設しました。現在は息子の長谷川 徳七と智恵子夫妻が運営しています。美術館のある笠間市は長谷川仁の出身地です。

ちなみに "日動" という名称は、長谷川 仁が日本動産火災保険(現・東京海上日動火災保険)の本社ビルに間借りして画廊を開いたことによります。

コレクションの中心は、フランス絵画を中心とする西洋絵画、20世紀のアメリカ絵画、日本の洋画、彫刻です。

この美術館は「画商が開設した美術館」ですが、こういった例は世界的にも珍しいのではないでしょうか。パリのオランジュリー美術館には画商のポール・ギヨームのコレクションが多数ありますが、これはフランス政府に寄贈されたコレクションをここに展示したものです。

言うまでもなく画商はアーティストとコレクターや美術愛好家の間を仲介する職業であり、画商が買った美術品は売るのがあたりまえです。もちろん著名アーティストだけでなく、まだ世の中に知られていないアーティストを発掘し、その作品をメジャーにして美術界に貢献するといった使命もあるでしょう。しかし「美術品を売る商売」であることには変わりがない。

その「画商のコレクション」とはどういうものかを考えると、アーティストから購入したがどうしても売りたくなかった作品か、ないしは諸般の事情で買い手がつかずに売れなかった作品でしょう。さらには、画商は幅広いアーティストやコレクターとの親交があるはずで、この人間関係をベースに集めた(ないしは集まった)作品もあるでしょう。これらの点は「画商のコレクション」ならではの特性です。

いずれにせよ、笠間日動美術館には他の個人コレクション美術館にはない独自性があると想定されます。以下、この美術を4つのポイントで紹介します。

|

笠間日動美術館の企画展示館。美術館のエントランスはこの建物にある。 |

フランス絵画

笠間日動美術館は主要な3つの建物がありますが、そのうちの一つは「フランス館」と名付けられています(あとの2つは企画展示館とパレット館。そのほかに野外彫刻庭園がある)。つまりフランス人やフランスに渡って活躍した人の絵画・彫刻が、この美術館の "売り" になっています。

|

・ドガ

・モネ

・セザンヌ

・スーラ

・カンディンスキー

・ボナール

・マティス

・クレー

・ピカソ

・シャガール

・ミロ

・レジェ

・ジャコメッティ

・フジタ

・ウォーホル

とあります。こういったパンフレットの表紙には「誰もが知っていそうなアーティストの名前」を載せるはずで、数ある所蔵品からこの選択になったと思いますが、少なくともこの美術館がアッピールしたい点、その最大のポイントが理解できます。その所蔵品から、出身がフランス以外の画家の3作品を下に掲げます。

| ゴッホ |

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890) 「サン=レミの道」(1889/90) |

(笠間日動美術館) |

ゴッホのサン・レミ時代の絵です。道があって、両側には木立と藪があり、女性が一人歩いていて、道の向こうには家屋があるという風景です。形が崩れているというか溶解していくようで、荒すぎる筆のタッチが目立ちます。ただし使われている色彩が美しい。そこがこの絵のポイントでしょう。

ゴッホがサン・レミの病院にいたのは1989年の5月から1900年の5月までの1年間です。このブログでも、その間の作品を何点か取り上げました。最も初期と最も後期の作品が『サン・ポール病院の庭:1889.5』と『糸杉のある道:1890.5』(いずれも No.158「クレラー・ミュラー美術館」)でした。また、その間に描いた作品として『雨:1889』(No.97「ミレー最後の絵」)、『桑の木:1889』(No.157「ノートン・サイモン美術館」)、『道路工たち:1889』(No.216「フィリップス・コレクション」)がありました。

これらの絵を見ると、画法がさまざまです。もちろん「ゴッホの絵」という個性は共通ですが、描き方がいろいろと "振れて" いる。笠間日動美術館のゴッホは、その中でも一つの "典型" と言えるものかと思います。

| ピカソ |

|

パブロ・ピカソ(1881-1973) 「女の顔」(1901) |

(笠間日動美術館) |

|

この『女の顔』という作品で直感的に連想するのが、オランダのボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館が所蔵する『カフェのテラスに座る女』(1901。No.202「ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館」で引用)です。

2枚の絵とも、描かれた女性は羽かざりのある大きな帽子を着用し、豪華な衣装を着ています。ポスト・印象派風の筆致が使われ、何よりも様々な色彩が駆使されています。

しかし笠間日動美術館の絵は女性の肖像であり、ボイマンスの絵とはそこが違います。何となく意志の強そうな、人生経験豊かな女性という感じがして、そういった女性の内面に迫ろうとした絵かと思いました。

| エルンスト |

|

マックス・エルンスト(1891-1976) 「夢創りの達人」(1959) |

(笠間日動美術館) |

マックス・エルンストはドイツ出身ですが、1922年にパリに移り、戦後はフランスの市民権を得てパリで亡くなりました。シュルレアリズムの代表的な画家です。

この絵は青と無彩色の混沌とした世界の中に、奇っ怪な鳥のようなもの、魚のようなもの、その他、正体不明の怪物たちが重なり合っています。左上方の怪物はタツノオトシゴを連想してしまいました。「夢創りの達人」(英語題名は Illustrious Dream Maker)という題に従うと、これは夢の中の世界ということになります。達人とは画家自身のことでしょう。

ヒエロニムス・ボスの作品に怪物たちがうごめいている絵がありますが、それを連想してしました。ただ、ボスの絵はそれなりの秩序感があります。しかしこの絵は形が曖昧で、怪物の存在感も薄く、全く混沌としています。夢というより、画家が折に触れて抱く幻想のイメージを絵画にしたと感じました。

パンフレットの表紙に名前のある画家や上に引用した画家以外では、マルケ、ルドン、ルオー、モランディ、マッソン、サム・フランシスなどの作品があります。また彫刻では、ザツキン、ムーア、マリーニ、コールダー、デビュッフェなどの作品があります。

金山平三・佐竹徳 記念室

笠間日動美術館のパレット館の3階に「金山平三・佐竹徳 記念室」があります。金山 平三(神戸出身。1883-1964)と佐竹 徳(大阪出身。1897-1998)は、いずれも日本の風土や四季を描いた洋画家です。私は笠間日動美術館に行くまで佐竹 徳の名前は知りませんでした。佐竹は20代で金山 平三と出会って以来、金山が没するまでの40年以上に渡って交流を続けたそうです。金山 平三を敬愛した画家が佐竹 徳でした。

笠間日動美術館の金山 平三の絵は、山形県大石田(銀山温泉の入り口の町)の開業医だった金子 阿岐夫氏(2013年逝去)の旧コレクションです。金山 平三は大石田に画室をもっていました。一方、佐竹徳の絵は、長女の佐竹 美知子氏(2014年逝去)の旧コレクションです。美知子氏は父親の画業を残すため、地方に埋もれた作品の発見や、市場の佐竹作品の購入に努められました。

この「金子コレクション」と「佐竹コレクション」をもとに、2015年に開設されたのが「金山平三・佐竹徳 記念室」です。2人の画家ともに伝統的な油絵技法を使い、主として自然をリアリズムの筆致で描いています。また戸外にイーゼルを持ち出して制作する "戸外派" でした。以下、金山 平三の2作品、佐竹 徳の1作品を掲載します。

|

金山 平三(1897-1998) 「雪深し」(1945-56) |

(笠間日動美術館) |

金山 平三は自然の風景を得意とした画家ですが、なかでも雪景色が得意で「雪の金山」と言われた人です。この作品も画面の多くを占める雪の白さが印象的です。全体に落ち着いた、シックな色が使われていて、この配色はいかにも日本的だと思います。加えて、構図が完璧です。対角線を基本とし、交点の付近に垂直に立つ木立が配置されている。この構図の安定感が色彩表現とあいまって、雪景色の静かで凛として落ち着いた雰囲気を表現しています。

|

金山 平三 「甘鯛」(1945/56) |

(笠間日動美術館) |

金山 平三にしてはめずらしいテーマの静物画です。説明によると、この絵は金山が北陸の漁村に滞在したとき、吹雪で戸外での制作ができず、漁村であがった甘鯛を描いたものとのことです。

こういった "単純な" 素材をリアリズムの筆致で描くのは画家の技量が出るところです。「横たわる魚」と「技量」ということで、マネの『魚とエビのある静物』(No.157「ノートン・サイモン美術館」)を思い出してしまいました。金山の甘鯛の "テカリ" や "ヌメリ" のある質感は、画家の観察眼と油絵技術の確かさを証明しています。

甘鯛は、福井・京都では "ぐじ" と呼ばれていて、京料理では高級食材です。皮は堅いが、身に独特の甘味があります。この作品は実際に見ると「いかにもおいしそう」と感じる絵ですが、それも金山 平三の技量のなせることでしょう。

|

佐竹 徳(1897-1998) 「牛窓」(1978) |

(笠間日動美術館) |

牛窓は岡山県の瀬戸内海沿岸の地名で(現、瀬戸内市)、佐竹 徳は1963年からこの地に画室を構えました。この絵はピサロへのオマージュとして描かれたようです。『牛窓』の展示のそばに、佐竹徳がピサロについて語った言葉がありました(読点と段落を増やしたところがあります)。

|

|

佐竹 徳の『牛窓』ですが、遠景の瀬戸内海と島々(最遠景は小豆島 ?)をバックに、画面のほとんどが木で埋め尽くされています。おそらくオリーブの木でしょう。ただ、この絵の光は逆光です。正午の前後に南を見た風景だと思います。その逆光のもとでの木立の美しさを描くのがこの絵の主眼だと感じました。点描で描かれた、緑系の落ち着いた色彩が美しい作品です。

鴨居玲の部屋

笠間日動美術館のエントランスは企画展示館にありますが、ここの1階に、2015年に開設された「鴨居玲の部屋」があります。鴨居玲(1928-1985)の最初の個展は1968年、40歳のときですが、それは日動画廊で開かれました。美術館の解説パネルを引用します。

|

|

鴨居 玲(1928-1985) 「勲章」(1985) |

(笠間日動美術館) |

笠間日動美術館で「特別室」が設けられているのは、今まで書いた金山 平三、佐竹 徳、鴨居 玲の3画家ですが、もちろん他の日本の洋画家の作品も数所蔵しています。主な画家の名前をあげると、高橋 由一、五姓田 義松、藤島 武二、岡田 三郎助、岸田 劉生、安井 曾太郎、梅原 龍三郎、熊谷 守一、村山 槐多、佐伯 祐三、萬 鉄五郎、林 武、東郷 青児、岡 鹿之助、中川 一政、向井 潤吉、宮本 三郎、などです。

パレットの展示

他の美術館にはない笠間日動美術館の特長は、パレット館の1階に画家から譲り受けたパレットが多数展示されていることです。多くは日本の画家ですが、中にはピカソもダリもあります。

こうして並べて見学すると、パレットは百人百様であることがわかります。形がさまざまであるのに加えて、山のように絵の具を盛り上げたものもあれば、薄い絵の具もある。画家自身が小さな絵を描いているパレットが多いのですが、その絵も画家の特長を表す個性的なものです。

もちろんパレットは鑑賞を目的としたものではありませんが、画家がどういう絵の具を使っていたかがわかるので、たとえば美術品の鑑定には貴重な資料となるそうです。我々は鑑定とは関係ありませんが、もし好きな画家のパレットを見つけたら、画家の絵を思い浮かべながらパレットを眺めてみるのも一興でしょう。

最初に書いたように、笠間日動美術館は「画商が開設した美術館」であり、他にはない独自性があります(パレットの展示がその典型)。実際に訪れてみるとそれが実感できるのでした。

(続く)

2020-02-22 14:05

nice!(0)

No.278 - エリチェの死者の日 [文化]

No.29「レッチェンタールの謝肉祭」の話から始めます。レッチェンタールはスイスのアルプスの谷にある小さな村ですが、この村の謝肉祭では「チェゲッテ」と呼ばれる鬼の面(ないしは "妖怪" の面)をつけた村人が練り歩きます。これは日本の秋田県男鹿地方の「ナマハゲ」に酷似した祭りです。つまり、謝肉祭というキリスト教の祭りと「チェゲッテ」というキリスト教以前の習俗が融合しているところに特徴があります。レッチェンタールにキリスト教が布教されたのは16世紀と言いますから、ヨーロッパの中でも極めて遅いことになります。だから「チェゲッテ」が生き延びたのでしょう。

さらに「レッチェンタールの謝肉祭」で印象的だったのは、この謝肉祭を取材したNHKの番組で語られていた村人の言葉でした。つまり、

という意味の発言です。いわゆる先祖信仰、ないしは先祖祭祀ですが、これもキリスト教とは無縁のコンセプトです。こういった日本のお盆にも似た信仰は宗教にかかわらず世界共通ではないかと、そのとき思いました。

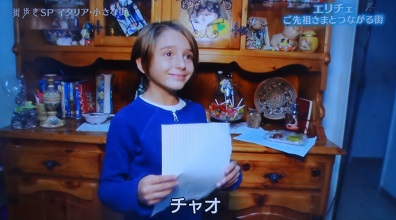

ところで、先祖信仰のイタリアでの例が先日のNHKの番組で紹介されました。2019年12月24日に放送された「世界ふれあい街歩き スペシャル」(NHK BS1)の中の「エリチェ」です。「レッチェンタールの謝肉祭」の続きとして、その内容を以下に掲載したいと思います。以下は番組をテキスト化したもの、ないしは番組内容の要約です。ちなみに「世界ふれあい街歩き」というと "カメラをもって街を歩き回る" という作りの番組ですが、「エリチェ」は違っていて、「死者の日」を取材したものでした。

死者の日

まず「世界ふれあい街歩き」の内容に入る前に「死者の日」についてです。

キリスト教(カトリック教会)においては、11月1日が「諸聖人の日」(万聖節)です。これは過去の全ての聖人と殉教者に祈りを捧げる日で、カトリックの祝日になっています。ちなみに代表的な聖人は1年のそれぞれの日に記念日が割り当てられています("聖人カレンダー" がある)。カトリック教徒にとっては自分の誕生日の聖人が守護聖人になったりします。

「諸聖人の日」の次の日、11月2日が「死者の日」(万霊節)です。この日は全ての死者のために祈る日で、それが今回のテーマです。

イタリアでは「死者の日」にお墓参りをします。またイタリア各地には「死者の日に食べる特別のお菓子」が地域ごとにあります。これはエリチェの死者の日にも出てきます。

以下、「世界ふれあい街歩き」スペシャル "イタリアの小さな街"(NHK BS1。2019年12月24日)で放映された内容から、エリチェの部分を紹介します。

エリチェ

シチリア島の西の端、地中海のすぐそばに標高 751メートルの「エリチェ山」があります。エリチェ(Erice)はその頂に作られた天空の街で、2時間ほどで一周できる小さな街です。

エリチェは山の上に作られた街で、標高が高く、秋に入ると霧が立つ日が増えます。その霧で街は幻想的な雰囲気に包まれます。また冬になると湿気で道が凍り、滑りやすくなります。そためエリチェの街の道は、ごつごつした石を並べて滑りにくくしてあります。この美しい石畳がエリチェのシンボルです。

エリチェは霧の立ちこめる肌寒い街です。そのため、40年前には900人が住んでいましたが、麓の街に移住する人が増えました。現在の住人は約200人で、ほとんどの人が顔なじみです。この街を愛する人に支えられているのがエリチェです。

エリチェのフェスタ・デイ・モルティ

番組の主人公は 7才の女の子、サーラと、その母親のシルヴァーナです。2人は街はずれの空き地で小石を拾って空き缶に入れ、それを鳴らしています。大切なお祭りで使う道具を準備しているのです。

シルヴァーナが、ニーノおじいさんと子どもの頃のシルヴァーナが写った写真を見せます。

観光客に人気のお土産屋さんがあります。ここはシルヴァーナの叔母のティッティのお店です。

ティッティ叔母さんはお祭りの中心的存在です。彼女は近所の人たちを集めてビスケット作りをします。フェスタ・デイ・モルティの日に子どもたちにプレゼントするのです。ブドウの果汁を煮詰めた、甘いヴィーノ・コットを使います。ビスケットは、そのブドウの風味とシナモンが利いた優しい味です。その昔、ビスケットはフェスタ・デイ・モルティの朝にバスケットに入っているご馳走でした。

子供たちとそれをサポートする大人の行列は、歌を歌い、缶を鳴らしながら街を練り歩きます。そして民家の前にくると大きな声で歌を歌い、缶を鳴らします。それに応えて家から出てきた人は、子どもたちにお菓子を配ったり、手作りのケーキを振る舞ったりします。

サーラが去年のフェスタ・デイ・モルティの日に自分のベッドの下で見つけた "宝物" を見せます。

シーラとお母さんのシルヴァーナは、シルヴァーナおばあちゃん、ニーノおじいちゃん、ササおじいちゃん、アンナおばちゃんの写真を飾ります。サーラが5歳のときに亡くなったおばあちゃんや、会ったこともないご先祖さまの写真もあります。そしてろうそくに火を灯します。

朝起きたサーラとミケーレは家じゅう、プレゼントを探し回ります。見つけたのはお菓子、靴下、猫のベッド、・・・・・・。そしてサーラは机の上にペンのケースを見つけます。

ご先祖さまは親戚の家にもプレゼントを届けてくれます。サーラたちは、いとこたちと一緒にティッティ叔母さんお店に行きます。そこには子どもたちの名前といっしょにおもちゃのプレゼントが家のあちこちにありました。子どもたちは大喜びです。

欲しいと思っていたおもちゃをもらったサーラは、ご先祖さまのお墓に菊の花を供えます。

番組の感想

以下はこのNHKの「世界ふれあい街歩き」スペシャルを見た感想です。まとめると、エリチェの「死者の日(フェスタ・デイ・モルティ)」は、大人から子どもまでの住民が次のような考えと行動を共有することで成り立っています。

このうち、① ② ③ ④ は先祖崇拝、ないしは先祖祭祀です。④ のサンタクロースばりのプレゼントはエリチェ独特だと思いますが、それも「先祖が家に帰ってくる」という概念の一貫で、それをより強く継承していくための "しかけ" でしょう。

このような先祖崇拝は本来、キリスト教とは無縁です。現在のキリスト教の宗派のなかには先祖祭祀に寛容なところもあるようですが、たとえば ② の「先祖の霊がこの世に帰ってくる」ところなどは、明らかにキリスト教のコンセプトと対立します。

そういえば日本のお盆も、本来の仏教にはないものです。それが仏教行事の一部として取り入れられ、お盆には帰ってきた先祖さま(仏さま)のためのお膳を仏壇に用意し、そして、送り火で先祖の霊があの世に戻っていくのを送る。

エリチェ(イタリア)、日本、そして No.29 のレッチェンタール(スイス)に共通しているのは、自分たちは先祖と繋がっているという感覚であり、それはグローバルなものでしょう。それがキリスト教や仏教と習合して息づいています。

ヨーロッパと言うとキリスト教文化が根幹にあり、特にイタリアは "おおもと" であるカトリックの総本山です。そのキリスト教の考え方は、キリスト教徒ではない大部分の日本人にとっては非常にわかりにくいものです(No.41-42「ふしぎなキリスト教」)。しかし民衆レベルの死生観は意外と日本とも似ているのではないか、世界共通の要素が多分にあるのではないか。この番組を見てそう思いました。

さらに「レッチェンタールの謝肉祭」で印象的だったのは、この謝肉祭を取材したNHKの番組で語られていた村人の言葉でした。つまり、

| 祭りのときに先祖の霊が戻ってきて、終われば帰っていく。先祖が我々を守る」 |

という意味の発言です。いわゆる先祖信仰、ないしは先祖祭祀ですが、これもキリスト教とは無縁のコンセプトです。こういった日本のお盆にも似た信仰は宗教にかかわらず世界共通ではないかと、そのとき思いました。

ところで、先祖信仰のイタリアでの例が先日のNHKの番組で紹介されました。2019年12月24日に放送された「世界ふれあい街歩き スペシャル」(NHK BS1)の中の「エリチェ」です。「レッチェンタールの謝肉祭」の続きとして、その内容を以下に掲載したいと思います。以下は番組をテキスト化したもの、ないしは番組内容の要約です。ちなみに「世界ふれあい街歩き」というと "カメラをもって街を歩き回る" という作りの番組ですが、「エリチェ」は違っていて、「死者の日」を取材したものでした。

死者の日

まず「世界ふれあい街歩き」の内容に入る前に「死者の日」についてです。

キリスト教(カトリック教会)においては、11月1日が「諸聖人の日」(万聖節)です。これは過去の全ての聖人と殉教者に祈りを捧げる日で、カトリックの祝日になっています。ちなみに代表的な聖人は1年のそれぞれの日に記念日が割り当てられています("聖人カレンダー" がある)。カトリック教徒にとっては自分の誕生日の聖人が守護聖人になったりします。

「諸聖人の日」の次の日、11月2日が「死者の日」(万霊節)です。この日は全ての死者のために祈る日で、それが今回のテーマです。

ちなみに、ハロウィンは「諸聖人の日」の前日の10月31日ですが、これはもちろんキリスト教とは関係がなく、ヨーロッパ固有の古い伝統です。カトリック教会は「諸聖人の日」を11月1日に設定することで、ハロウィンをその "前夜祭" にしようとしたとの説があります。

イタリアでは「死者の日」にお墓参りをします。またイタリア各地には「死者の日に食べる特別のお菓子」が地域ごとにあります。これはエリチェの死者の日にも出てきます。

以下、「世界ふれあい街歩き」スペシャル "イタリアの小さな街"(NHK BS1。2019年12月24日)で放映された内容から、エリチェの部分を紹介します。

エリチェ

シチリア島の西の端、地中海のすぐそばに標高 751メートルの「エリチェ山」があります。エリチェ(Erice)はその頂に作られた天空の街で、2時間ほどで一周できる小さな街です。

|

エリチェ山。シチリア島の西端にある。この山の上にエリチェの街がある。「世界ふれあい街歩き」スペシャル(NHK BS1。2019年12月24日)より。以下同じ。 |

|

エリチェ山から地中海を望む。エリチェ山は地中海に近接した位置にあるる。 |

|

エリチェの街並み。山頂に作られた都市である。地図で示してあるように、シチリア島の西端にある。 |

エリチェは山の上に作られた街で、標高が高く、秋に入ると霧が立つ日が増えます。その霧で街は幻想的な雰囲気に包まれます。また冬になると湿気で道が凍り、滑りやすくなります。そためエリチェの街の道は、ごつごつした石を並べて滑りにくくしてあります。この美しい石畳がエリチェのシンボルです。

|

エリチェの街の路地。秋以降は地中海からの湿った空気で霧に覆われ、幻想的な雰囲気になる。この画像も霧がかかっている。 |

|

エリチェのシンボルになっている石畳。冬に凍っても滑りにくくするため、平らな石の間にごつごつした石が敷き詰められている。 |

エリチェは霧の立ちこめる肌寒い街です。そのため、40年前には900人が住んでいましたが、麓の街に移住する人が増えました。現在の住人は約200人で、ほとんどの人が顔なじみです。この街を愛する人に支えられているのがエリチェです。

エリチェのフェスタ・デイ・モルティ

| 街の空き地 |

番組の主人公は 7才の女の子、サーラと、その母親のシルヴァーナです。2人は街はずれの空き地で小石を拾って空き缶に入れ、それを鳴らしています。大切なお祭りで使う道具を準備しているのです。

|

番組の主人公のサーラ。7歳。小石を拾って空き缶につめ、それを振って鳴らしている。 |

|

サーラの母親のシルヴァーナ。叔母とともにエリチェの「死者の日」の継承に熱心である。 |

|

| サーラの家 |

|

シルヴァーナが、ニーノおじいさんと子どもの頃のシルヴァーナが写った写真を見せます。

|

|

ご先祖さまに手紙を書いたサーラ。番組で彼女はその手紙を朗読した。 |

|

| 街のレストラン |

|

|

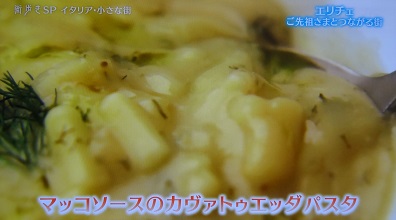

マッコソースのパスタ。マッコ(= Maccu di Fave、マッコ・ディ・ファーヴェ)は、そら豆(Fave)をどろどろになるまで煮込んだスープ。パスタのカヴァトゥエッダ(= カヴァティエッダ、cavatiedda)は、カヴァテッリ(cavatelli、小さく切ってくぼみをつけたパスタ)と同様のパスタ。 |

|

シェフのジャンビートがサーラの一家にマッコソースのパスタを給仕する。 |

|

| 街のお土産屋さん |

観光客に人気のお土産屋さんがあります。ここはシルヴァーナの叔母のティッティのお店です。

|

|

土産物店でのティッティ叔母さんとシルヴァーナ。右端はサーラ。 |

ティッティ叔母さんはお祭りの中心的存在です。彼女は近所の人たちを集めてビスケット作りをします。フェスタ・デイ・モルティの日に子どもたちにプレゼントするのです。ブドウの果汁を煮詰めた、甘いヴィーノ・コットを使います。ビスケットは、そのブドウの風味とシナモンが利いた優しい味です。その昔、ビスケットはフェスタ・デイ・モルティの朝にバスケットに入っているご馳走でした。

|

ティッティ叔母さんと街の人たちが作ったビスケット。フェスタ・デイ・モルティの日に子どもたちにプレゼントする。 |

| 山麓を一望できる場所で |

|

ティッティ叔母さんが墓地を見下ろせる場所で、子どもの頃のフェスタ・デイ・モルティの思い出を語る。 |

|

|

エリチェの共同墓地。エリチェの街からすこし下ったところにある。 |

|

| エリチェの幼稚園 |

|

| エリチェのお菓子屋さん |

|

マリア(左下)が営むエリチェの菓子店。フェスタ・デイ・モルティが近づくとフルッタ・マルトラーナを求めるお客さんがたくさんやって来る。 |

|

|

フルッタ・マルトラーナはアーモンドの粉で作るお菓子(=マジパン、ないしはマルチパン)。果物(フルッタ)の形で本物そっくりの彩色がしてある。お供え物ではなく、食後に皆で食べる。マルトラーナはシチリアの州都・パレルモのマルトラーナ教会のことで、マリアが言うように以前は修道院が併設されていた。 |

| エリチェの広場 |

|

|

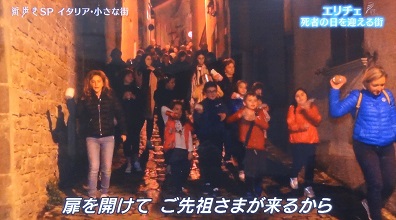

子供たちは歌を歌い、缶を鳴らしながら街を練り歩く。大人たちがサポートにまわる。 |

子供たちとそれをサポートする大人の行列は、歌を歌い、缶を鳴らしながら街を練り歩きます。そして民家の前にくると大きな声で歌を歌い、缶を鳴らします。それに応えて家から出てきた人は、子どもたちにお菓子を配ったり、手作りのケーキを振る舞ったりします。

|

| サーラの家 |

サーラが去年のフェスタ・デイ・モルティの日に自分のベッドの下で見つけた "宝物" を見せます。

|

シーラとお母さんのシルヴァーナは、シルヴァーナおばあちゃん、ニーノおじいちゃん、ササおじいちゃん、アンナおばちゃんの写真を飾ります。サーラが5歳のときに亡くなったおばあちゃんや、会ったこともないご先祖さまの写真もあります。そしてろうそくに火を灯します。

|

| サーラの家:フェスタ・デイ・モルティ当日の朝 |

朝起きたサーラとミケーレは家じゅう、プレゼントを探し回ります。見つけたのはお菓子、靴下、猫のベッド、・・・・・・。そしてサーラは机の上にペンのケースを見つけます。

|

ご先祖さまは親戚の家にもプレゼントを届けてくれます。サーラたちは、いとこたちと一緒にティッティ叔母さんお店に行きます。そこには子どもたちの名前といっしょにおもちゃのプレゼントが家のあちこちにありました。子どもたちは大喜びです。

| 街の共同墓地 |

|

エリチェの街の共同墓地。壁に墓碑がはめ込んである。フェスタ・デイ・モルティの日、街の人々は墓地を訪れる。 |

|

欲しいと思っていたおもちゃをもらったサーラは、ご先祖さまのお墓に菊の花を供えます。

|

墓地には花屋が出店している。そこで買った菊の花をサーラがご先祖さまの墓碑に供える。 |

|

| 教会:フェスタ・デイ・モルティの日の夜 |

|

エリチェの街の教会。フェスタ・デイ・モルティの日の夜にミサが行われる。 |

|

番組の感想

以下はこのNHKの「世界ふれあい街歩き」スペシャルを見た感想です。まとめると、エリチェの「死者の日(フェスタ・デイ・モルティ)」は、大人から子どもまでの住民が次のような考えと行動を共有することで成り立っています。

| ご先祖さまは、いつもそばで子どもたちを見守っていてくれる。 | |

| ご先祖さまは年に一回、フェスタ・デイ・モルティの日に家に帰ってくる。住民たちはご先祖さまが迷わないように、一晩中、ろうろくを灯しておく。 | |

| ご先祖さまが帰ってくることを告げるため、子どもたちは前日の晩に街を練り歩く。 | |

| ご先祖さまは家に帰ってきた "あかし" として、子どもたちにプレゼントを残していく。 | |

| フェスタ・デイ・モルティの日、住民たちはお墓にお参りし、菊の花を供え、ご先祖さまを偲ぶ。 | |

| フェスタ・デイ・モルティの日には教会でのミサに参加する。 |

このうち、① ② ③ ④ は先祖崇拝、ないしは先祖祭祀です。④ のサンタクロースばりのプレゼントはエリチェ独特だと思いますが、それも「先祖が家に帰ってくる」という概念の一貫で、それをより強く継承していくための "しかけ" でしょう。

このような先祖崇拝は本来、キリスト教とは無縁です。現在のキリスト教の宗派のなかには先祖祭祀に寛容なところもあるようですが、たとえば ② の「先祖の霊がこの世に帰ってくる」ところなどは、明らかにキリスト教のコンセプトと対立します。

そういえば日本のお盆も、本来の仏教にはないものです。それが仏教行事の一部として取り入れられ、お盆には帰ってきた先祖さま(仏さま)のためのお膳を仏壇に用意し、そして、送り火で先祖の霊があの世に戻っていくのを送る。

エリチェ(イタリア)、日本、そして No.29 のレッチェンタール(スイス)に共通しているのは、自分たちは先祖と繋がっているという感覚であり、それはグローバルなものでしょう。それがキリスト教や仏教と習合して息づいています。

ヨーロッパと言うとキリスト教文化が根幹にあり、特にイタリアは "おおもと" であるカトリックの総本山です。そのキリスト教の考え方は、キリスト教徒ではない大部分の日本人にとっては非常にわかりにくいものです(No.41-42「ふしぎなキリスト教」)。しかし民衆レベルの死生観は意外と日本とも似ているのではないか、世界共通の要素が多分にあるのではないか。この番組を見てそう思いました。

2020-02-08 08:01

nice!(0)