No.273 - ソ連がAIを駆使したなら [技術]

No.237「フランスのAI立国宣言」で、国立情報学研究所の新井紀子教授が朝日新聞(2018年4月18日)に寄稿した "メディア私評" の内容を紹介しました。タイトルは、

で、AIと国家戦略の関係がテーマでした。その新井教授が最近の "メディア私評" で再び AI についてのコラムを書かれていました(2019年10月11日)。秀逸な内容だと思ったので、その内容を紹介したいと思います。

実はそのコラムは、朝日新聞 2019年9月21日に掲載された、ヘブライ大学教授・歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏へのインタビュー記事に触発されて書かれたものです。そこでまず、そのハラリ教授の記事の関連部分を紹介したいと思います。ハラリ教授は世界的なベストセラーになった「サピエンス全史」「ホモ・デウス」の著者です。

AIが支配する世界

朝日新聞が行ったハラリ教授へのインタビューは「AIが支配する世界」と題されています。サブの見出しは、

国民は常に監視下

膨大な情報を持つ独裁政府が現れる

データを使われ操作されぬため

己を知り抵抗を

です。まずハラリ教授は、現代が直面する大きな課題には3つあって、それは、

① 核戦争を含む世界的な戦争

② 地球温暖化などの環境破壊

③ 破壊的な技術革新

だと言います。そして「③ 破壊的な技術革新」が最も複雑な課題であり、それはAIとバイオテクノロジーだとします。この2つは今後20~40年の間に経済や政治のしくみ、私たちの暮らしを完全に変えてしまうだろう、AIとロボットはどんどん人にとってかわり、雇用市場は激変すると予想します。そして以下に引用する部分が、新井教授のコラムの関係した部分です。

ソ連がAIを駆使したなら

新井教授が朝日新聞の "メディア私評" に書かれた「ソ連がAIを駆使したなら」と題するコラムは、上に引用したハラリ教授の文章の趣旨を、わかりやすく、比喩を交え、背景も含めて詳しく展開したものと言っていいでしょう。その展開のしかたがうまいと思ったので引用します。まず「もしも」という問題設定からはじまります。

しかし自由主義市場経済は、自己の利益を追求することで最適解に到達するという信憑(「見えざる手」論)によって行動した結果、解決困難に思える問題を抱え込んでしまったように見えます。それは21世紀になると顕著に認識されるようになりました。新井教授は以下のように続けます。

日本の高度成長期も「自己の利益追求」をした結果、公害が蔓延しました。しかし当時の問題は日本の国の内部で解決可能でした。国民の利害の対立が激化すると(たとえば企業と住民)、メディアに取り上げられ、政府が調整に入り、民主的な手続きによって法律ができ、政府が法を強制することができたからです。

しかし21世紀に入って顕著になった課題(たとえば地球温暖化を筆頭とする環境破壊)はグローバルなものです。民主的な話合いで解決策を作ったとしても、それを強制する "グローバル政府" はありません。パリ協定から脱退したアメリカ(トランプ大統領と彼を支持する共和党)のように、協調はいやだ、勝手にやるんだと言えばそれを阻止はできない。

「見えざる手」論が国の内部に閉じているのらなまだしも、それをグローバルに拡大するのは無理が生じます。それでは、別の手段はないだろうか。「見えざる手」と真逆の経済運営をしたのが、旧ソ連の計画経済です。それは1980年代末で破綻したのだけれど、その時点ではなかった最新のAI技術を活用したらどうなるか。

新井教授も「ソ連がAIを駆使したら、計画経済はうまくいっただろう」などとは全く思っていないはずです。膨大なデータを集めて蓄積しても、それはその時点より過去のデータです。そのデータからの予測でうまく行く場合も多いだろうが、過去のデータから推測できないことも多々あります。前例がないからこそ価値があることも多い。また現在のAIがやっていることは人間の知的活動のごく一部の代行に過ぎず、さらには、人間の脳の働きや知的活動の仕組みのすべてが解明されているわけでもありません。

もっとも、歴史学者のハラリ氏が「ホモ・デウス」で可能性を指摘するように、人々が「エリート」と「無用者階級」に分断され、「無用者階級」はエリートがAIを駆使して作った "計画経済" 通りに動く、ということはありうるかもしれません。過去のデータから予測できない革新的なことや新しいアイデアに関わることはエリートが担当するというわけです。

しかし、そういった計画経済が1国の最適化にとどまっていたなら、なおかつ地球環境の破壊は起こります。現代の我々が "解決の希望を持てないでいる問題" は、なおかつ起きる。

「ソ連がAIを駆使した計画経済を行ったら」という「もしも」は、本当に言いたいことを言うためのレトリックです。その新井教授が言いたいことは、次の文章に書かれています。

世界的に著名な人物で「AI脅威論」を唱える方がいます。故スティーヴン・ホーキング博士や、テスラ社やSpaceXのCEOで起業家のイーロン・マスク氏などが有名です。その「AI脅威論」は、長期スパンでみると人間の知能を越えるAIが現れる可能性や、それが制御できなくなる可能性、悪用も含んでAIが社会に害毒を流す可能性、AIが人の雇用を決定的に奪ってしまう可能性などを指して言っているのでしょう。

ただ「AIが脅威」というなら、その直近の一番の脅威は、AIが全体主義を推進するツールとなる脅威だと考えられます。新井教授のコラムはそのことを言っているのだと思います。

全体主義者は、個々のモノや人の集合体に、独立した「全体」があると仮想します。その「全体」のために ・・・・ しようとか、「全体」の幸福を実現しようとか、そういう論法を吹聴する。その「全体」の中身は、よく見ると空虚なものであるわけです。しかし「全体」は「個」に優先され、「全体」のために「個」が犠牲になっていく。

AIは全体主義の強力なツールになりうる。現に中国がその方向に向かっているように ・・・・・(No.250「データ階層社会の到来」参照)。そのことを覚えておくべきでしょう。

数値化全体主義

このコラムは "メディア私評" と題するものです。では、どこがメディアを批評しているのでしょうか。

実はこのコラムは上に掲げた引用部分で終わっているのではなく、コラムの中に「ランキングの指標も」と題した囲み記事があります。その記事がメディアの批評になっています。

No.240「破壊兵器としての数学」で紹介したように、アメリカの数学者、キャシー・オニールは、時事雑誌「USニューズ」が発表している大学ランキングを批判するなかで、このランキングは授業料を考慮していないことを指摘していました。THEも同じということです。

この自由主義市場経済の中で、大学は "教育サービス" を提供しているわけですが、一般的にいって製品・サービスはコストをかけるほど品質が高くなるのはあたりまえです。しかし、裕福な人を対象とした嗜好品は別にして、それでは経営にならない。最高の品質の製品やサービスを提供して倒産した企業は一杯あります。いかにリーズナブルなコストで品質を高め、顧客満足度を向上させるかが経営なのです。ランキングを上げるために授業料を上げて高給で教授を引き抜く大学経営者は(たとえばの例です。実例は No.240 参照)、経営を語る資格など無さそうです。

引用されている外務省の安部憲明氏の文章は、朝日新聞の2018年6月21日に掲載されたものです。そのときの安部氏の肩書きは外務省OECD代表部参事官でした。この中で安部氏は、経済協力開発機構(OECD)が2017年秋に出した国別の「幸福度指標」に言及していました。この指標で「日本は対象38ヶ国の中で23位」だったのですが、安部氏はこれについて各種の視点から注意喚起をしています。次のような文章があります。

No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」で、日本総合研究所が出している "都道府県幸福度ランキング" の算出方法を詳述しました。それを見ても「データや指標を選ぶ段階から価値判断が入っている」のが分かります。もちろん特定のデータを「選ばない」という価値判断も含みます。まさに新井教授が引用した安部氏の文章にあるように「ランキングの多くは統計家が処理した『作品』」です。

ランキングというのは、単一数値の比較であれば、それほど問題がないわけです。「一人当たりのGDPのランキング」というのは(各国がGDPを正しく算定しているという前提で)問題はない。それは事実を提示する一つの方法です。

しかし「幸福度」とか「大学の教育・研究の卓越性」などは、一つの数値では表しようがないし、蓮實重彦元東大総長が批判するように、そもそも数値では表せないものです。

しかし、各国の幸福度を比較しよう、各大学の教育・研究の卓越性を比較しようとする "数値化全体主義者" は、何らかの共通数値化をし、各国全体、各大学全体を貫く統一指標を作成しようとします。その指標の中身を見ると、そこに鎮座しているのは一つの数学モデル(数式)です。それは作成者のもっともらしい説明がついているけれど、それがどういう意味を持つのか、誰にも分からない。少なくとも共通の理解は得られない空虚なものです。

我々としてはランキングのもとになった個々のデータを(データの正確さも含めて)注視する必要があります。それを分析してわかりやすく解説するのはメディアの責任ですが、現在のメディアはそうはなっていません。新井教授の、

という最後の一文が、このコラムの本来の主旨である「メディア私評」なのでした。

仏のAI立国宣言

何のための人工知能か 日本も示せ

何のための人工知能か 日本も示せ

で、AIと国家戦略の関係がテーマでした。その新井教授が最近の "メディア私評" で再び AI についてのコラムを書かれていました(2019年10月11日)。秀逸な内容だと思ったので、その内容を紹介したいと思います。

実はそのコラムは、朝日新聞 2019年9月21日に掲載された、ヘブライ大学教授・歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏へのインタビュー記事に触発されて書かれたものです。そこでまず、そのハラリ教授の記事の関連部分を紹介したいと思います。ハラリ教授は世界的なベストセラーになった「サピエンス全史」「ホモ・デウス」の著者です。

AIが支配する世界

|

国民は常に監視下

膨大な情報を持つ独裁政府が現れる

データを使われ操作されぬため

己を知り抵抗を

です。まずハラリ教授は、現代が直面する大きな課題には3つあって、それは、

① 核戦争を含む世界的な戦争

② 地球温暖化などの環境破壊

③ 破壊的な技術革新

だと言います。そして「③ 破壊的な技術革新」が最も複雑な課題であり、それはAIとバイオテクノロジーだとします。この2つは今後20~40年の間に経済や政治のしくみ、私たちの暮らしを完全に変えてしまうだろう、AIとロボットはどんどん人にとってかわり、雇用市場は激変すると予想します。そして以下に引用する部分が、新井教授のコラムの関係した部分です。

|

ソ連がAIを駆使したなら

新井教授が朝日新聞の "メディア私評" に書かれた「ソ連がAIを駆使したなら」と題するコラムは、上に引用したハラリ教授の文章の趣旨を、わかりやすく、比喩を交え、背景も含めて詳しく展開したものと言っていいでしょう。その展開のしかたがうまいと思ったので引用します。まず「もしも」という問題設定からはじまります。

|

しかし自由主義市場経済は、自己の利益を追求することで最適解に到達するという信憑(「見えざる手」論)によって行動した結果、解決困難に思える問題を抱え込んでしまったように見えます。それは21世紀になると顕著に認識されるようになりました。新井教授は以下のように続けます。

|

日本の高度成長期も「自己の利益追求」をした結果、公害が蔓延しました。しかし当時の問題は日本の国の内部で解決可能でした。国民の利害の対立が激化すると(たとえば企業と住民)、メディアに取り上げられ、政府が調整に入り、民主的な手続きによって法律ができ、政府が法を強制することができたからです。

しかし21世紀に入って顕著になった課題(たとえば地球温暖化を筆頭とする環境破壊)はグローバルなものです。民主的な話合いで解決策を作ったとしても、それを強制する "グローバル政府" はありません。パリ協定から脱退したアメリカ(トランプ大統領と彼を支持する共和党)のように、協調はいやだ、勝手にやるんだと言えばそれを阻止はできない。

「見えざる手」論が国の内部に閉じているのらなまだしも、それをグローバルに拡大するのは無理が生じます。それでは、別の手段はないだろうか。「見えざる手」と真逆の経済運営をしたのが、旧ソ連の計画経済です。それは1980年代末で破綻したのだけれど、その時点ではなかった最新のAI技術を活用したらどうなるか。

|

新井教授も「ソ連がAIを駆使したら、計画経済はうまくいっただろう」などとは全く思っていないはずです。膨大なデータを集めて蓄積しても、それはその時点より過去のデータです。そのデータからの予測でうまく行く場合も多いだろうが、過去のデータから推測できないことも多々あります。前例がないからこそ価値があることも多い。また現在のAIがやっていることは人間の知的活動のごく一部の代行に過ぎず、さらには、人間の脳の働きや知的活動の仕組みのすべてが解明されているわけでもありません。

もっとも、歴史学者のハラリ氏が「ホモ・デウス」で可能性を指摘するように、人々が「エリート」と「無用者階級」に分断され、「無用者階級」はエリートがAIを駆使して作った "計画経済" 通りに動く、ということはありうるかもしれません。過去のデータから予測できない革新的なことや新しいアイデアに関わることはエリートが担当するというわけです。

しかし、そういった計画経済が1国の最適化にとどまっていたなら、なおかつ地球環境の破壊は起こります。現代の我々が "解決の希望を持てないでいる問題" は、なおかつ起きる。

「ソ連がAIを駆使した計画経済を行ったら」という「もしも」は、本当に言いたいことを言うためのレトリックです。その新井教授が言いたいことは、次の文章に書かれています。

|

世界的に著名な人物で「AI脅威論」を唱える方がいます。故スティーヴン・ホーキング博士や、テスラ社やSpaceXのCEOで起業家のイーロン・マスク氏などが有名です。その「AI脅威論」は、長期スパンでみると人間の知能を越えるAIが現れる可能性や、それが制御できなくなる可能性、悪用も含んでAIが社会に害毒を流す可能性、AIが人の雇用を決定的に奪ってしまう可能性などを指して言っているのでしょう。

ただ「AIが脅威」というなら、その直近の一番の脅威は、AIが全体主義を推進するツールとなる脅威だと考えられます。新井教授のコラムはそのことを言っているのだと思います。

全体主義者は、個々のモノや人の集合体に、独立した「全体」があると仮想します。その「全体」のために ・・・・ しようとか、「全体」の幸福を実現しようとか、そういう論法を吹聴する。その「全体」の中身は、よく見ると空虚なものであるわけです。しかし「全体」は「個」に優先され、「全体」のために「個」が犠牲になっていく。

AIは全体主義の強力なツールになりうる。現に中国がその方向に向かっているように ・・・・・(No.250「データ階層社会の到来」参照)。そのことを覚えておくべきでしょう。

数値化全体主義

このコラムは "メディア私評" と題するものです。では、どこがメディアを批評しているのでしょうか。

実はこのコラムは上に掲げた引用部分で終わっているのではなく、コラムの中に「ランキングの指標も」と題した囲み記事があります。その記事がメディアの批評になっています。

|

No.240「破壊兵器としての数学」で紹介したように、アメリカの数学者、キャシー・オニールは、時事雑誌「USニューズ」が発表している大学ランキングを批判するなかで、このランキングは授業料を考慮していないことを指摘していました。THEも同じということです。

この自由主義市場経済の中で、大学は "教育サービス" を提供しているわけですが、一般的にいって製品・サービスはコストをかけるほど品質が高くなるのはあたりまえです。しかし、裕福な人を対象とした嗜好品は別にして、それでは経営にならない。最高の品質の製品やサービスを提供して倒産した企業は一杯あります。いかにリーズナブルなコストで品質を高め、顧客満足度を向上させるかが経営なのです。ランキングを上げるために授業料を上げて高給で教授を引き抜く大学経営者は(たとえばの例です。実例は No.240 参照)、経営を語る資格など無さそうです。

引用されている外務省の安部憲明氏の文章は、朝日新聞の2018年6月21日に掲載されたものです。そのときの安部氏の肩書きは外務省OECD代表部参事官でした。この中で安部氏は、経済協力開発機構(OECD)が2017年秋に出した国別の「幸福度指標」に言及していました。この指標で「日本は対象38ヶ国の中で23位」だったのですが、安部氏はこれについて各種の視点から注意喚起をしています。次のような文章があります。

|

No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」で、日本総合研究所が出している "都道府県幸福度ランキング" の算出方法を詳述しました。それを見ても「データや指標を選ぶ段階から価値判断が入っている」のが分かります。もちろん特定のデータを「選ばない」という価値判断も含みます。まさに新井教授が引用した安部氏の文章にあるように「ランキングの多くは統計家が処理した『作品』」です。

ランキングというのは、単一数値の比較であれば、それほど問題がないわけです。「一人当たりのGDPのランキング」というのは(各国がGDPを正しく算定しているという前提で)問題はない。それは事実を提示する一つの方法です。

しかし「幸福度」とか「大学の教育・研究の卓越性」などは、一つの数値では表しようがないし、蓮實重彦元東大総長が批判するように、そもそも数値では表せないものです。

しかし、各国の幸福度を比較しよう、各大学の教育・研究の卓越性を比較しようとする "数値化全体主義者" は、何らかの共通数値化をし、各国全体、各大学全体を貫く統一指標を作成しようとします。その指標の中身を見ると、そこに鎮座しているのは一つの数学モデル(数式)です。それは作成者のもっともらしい説明がついているけれど、それがどういう意味を持つのか、誰にも分からない。少なくとも共通の理解は得られない空虚なものです。

我々としてはランキングのもとになった個々のデータを(データの正確さも含めて)注視する必要があります。それを分析してわかりやすく解説するのはメディアの責任ですが、現在のメディアはそうはなっていません。新井教授の、

| (ランキングに)一憂一喜するメディアは「数値化全体主義」にとって都合のよい幇間 |

という最後の一文が、このコラムの本来の主旨である「メディア私評」なのでした。

2019-11-29 17:42

nice!(0)

No.272 - ヒトは運動をするように進化した [科学]

No.221「なぜ痩せられないのか」の続きです。No.221では「日経サイエンス」2017年4月号に掲載された進化人類学者、ハーマン・ポンツァー(ニューヨーク市立大学・当時)の論文を紹介したのですが、そこに書かれていた彼のフィールドワークの結果は、

というものでした。言うまでもなく狩猟採集生活をしているハッザ族の人たちの身体活動レベルは、欧米の都市生活者よりも遥かに高いわけです(No.221)。それなのにエネルギー消費量は(ほとんど)変わらない。我々は「体をよく動かしている人の方がエネルギー消費量が多い」と、何の疑いもなく考えるのですが、それは「運動に関する誤解」なのです。ここから得られる「なぜ痩せられないのか」という問いに対する答は、

ということでした。もちろん、運動は健康のために非常に重要です。No.221 にも「運動が、循環器系から免疫系、脳機能までに良い影響を及ぼすことはよく知られている通り。足の筋肉を鍛えることは膝の機能を正常に保つことになるし、健康に年を重ねるにも運動が大切」と運動の効用(の例)を書いたのですが、これは我々共通の認識だと思います。しかしそこに「運動に関する第2の誤解」が潜んでいそうです。つまり、

と考えてしまいそうです。しかしこれも大きな誤解なのです。正しい認識は、

というものです。このことをハーマン・ポンツァーは「日経サイエンス」2019年4月号で、進化人類学の視点から説明していました。以下にそれを紹介したいと思います。

なお、一般に「運動」というとジムに通ったり、テニスをしたり、ウォーキングやジョギングをしたりといった「スポーツやエクササイズで意識的に体を動かすこと」を思い浮かべますが、以下では「身体活動のすべて」を指します。従って、例えば「歩く」という行為は散歩・ウォーキングであれ、徒歩通勤であれ、営業マンの客先回りであれ、すべて「運動」です。「身体活動」の方がより正確な表現であり、そのように書くこともあります。

以下の引用における下線は原文にはありません。また段落を増やしたところがあります。

類人猿の生活

進化人類学の研究方法は、ハッザ族のように現代でも狩猟採集生活をやっている人々の調査と同時に、類人猿の研究です。ヒトは700万年とかそういった昔にチンパンジーとの共通の祖先から枝別れしたと推定されていて、類人猿の研究はヒトがヒトになった経緯を明かしてくれるだろうと考えられるからです。

「類人猿を調べるのが最上の方法」という進化人類学のセオリーどおり、著者のポンツァーも20年前の博士課程のときにウガンダのキバレ国立公園でチンパンジーの野外調査を行いました。そのとき著者が強く印象づけられたことがあります。

「チンパンジーは怠け者である」という結論に至った観察結果とはどういうものだったのでしょうか。著者の次のように書いています。

チンパンジーだけではありません。ゴリラ、オランウータン、ボノボといった大型類人猿は、人間から見ると "怠惰な" 生活を送っています。著者は「子供に聞かせる寓話や、高校の麻薬撲滅プログラムで良くないとされる類の生活」と書いています。「高校の麻薬撲滅プログラム」というのはアメリカならではですが、寓話ならすぐに思いつきます。「アリとキリギリス」です。キリギリスのような生活を類人猿はしているというわけです(あくまで寓話としてのキリギリスです)。

実際に大型類人猿がどの程度の身体活動をしているのか、その具体的な数値が書かれています。

歩行だけに着目して人間とチンパンジーの身体活動を比較したらどうなるしょうか。「チンパンジーは1日に約3km歩き、1.5kmのウォーキングに相当するカロリーを消費」とあります。人間は(普通は)木登りをしないので、人間に置き換えて「1日に3km+1.5km = 4.5km 歩く」と考えます。人間の歩幅を仮に75cmとすると、これは6000歩に相当します。あくまで比較のための仮の概算値です。

1日に6000歩の歩行というと、現代人によくある(運動不足の人の)身体活動レベルです。"チンパンジーは怠惰だ" と言っても、「チンンパンジーが生きるために雄々しく戦い、日々の糧を得るために懸命に頑張っている姿」を想像するからそう見えるのであって「1日に6000歩」程度の運動はしていることになります。

人間がチンパンジー的生活をしたら ・・・・・・

人間がチンパンジーと同じ程度の身体活動レベルの生活をしたとしたら、それはまずいことになります。

著者は「世界的に身体活動度の低さは健康上のリスク要因として喫煙と同程度と考えられており、毎年500万人以上の命を奪ってる。」と書いています。

以上のことから考えると、類人猿は病気になってもおかしくはありません。先ほどの概算だと、最も身体活動度の高そうなチンパンジーでさえ1日に6000歩の歩行相当です。類人猿の身体活動レベルについて、著者は研究成果として、

と書いています。しかしチンパンジーなどの大型類人猿は "運動不足" にもかかわらず、いわゆる生活習慣病とは無縁であり、健康的な毎日を送っています。動物園にいる類人猿でさえそうなのです。

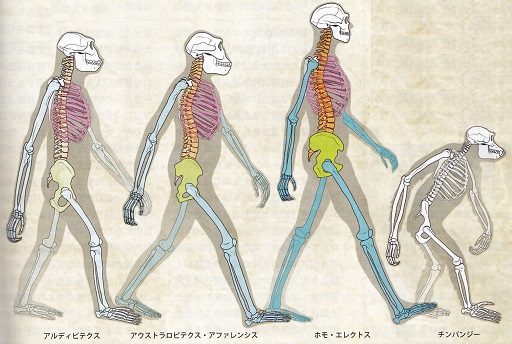

類人猿も人間も生物学的には霊長類ですが、霊長類の中で人間だけが特殊なのです。類人猿と比べると遙かに高い身体活動レベルを維持しないと健康を保てない。逆にいうと、人間は身体活動レベルの高い生活スタイルに適合するように進化してきたのです。そのことを著者は最新の化石研究から以降のように解説しています。

ヒトの進化史

絶滅種を含む人類の総称を "ホミニン" と言います。著者はホミニンの進化史を記述しているのですが、それを要約すると次のようです。

この「狩猟を行うホモ属」の出現が人類の生き方を変えたと、著者は次のように書いています。

狩猟採集がヒトをつくった

石器による狩猟(と肉食)がヒトの進化に果たした役割はどのようなものだったのでしょうか。著者は何点かに分けて解説しています。

現代の狩猟採集民が肉食と植物食を併用していることについては、著者のポンツァーがアフリカのハッザ族を調査した結果を、No.221「なぜ痩せられないのか」で紹介しました。

ここで書かれているのはいわゆる「持久狩猟」で、現代でもアフリカの狩猟採集民がやっています。狩猟には必ず動物を追いかけるという行動が必要ですが、動物は人が追いかけるにはあまりに速い。そこで持久戦に持ち込みます。足跡を参考にしながら、狙った獲物をどこまでも追いかけていく。そうすると動物はいずれ弱ってしまい、そこを仕留める。

そのためには長距離を走れることが必要で、そのため能力の筆頭は汗をかくことです。ヒトは汗腺を発達させ、体毛を少なくし、気流で直接に体を冷やせるようになった。ヒトを含む哺乳類は深部体温が一定以上になると生命が危険にさらされます。"効率的なラジエーター" を備えたヒトは長距離走に有利です。

狩猟の対象となる動物は(一般には)汗をかく能力がありません。体毛もあります。つまり、追われる動物はいずれ木陰などに立ち止まって体温を下げる必要が出てきます。そこに人間が追ってくる。動物はまた逃げて、あるところまで行くと立ち止まる。するとまた人間が追いついてくる。これを繰り返すと動物はいずれ動けなくなります。人間はそこで動物を仕留める。持久狩猟に弓矢や槍といった "高度" な道具は不要です。毒矢のような技術革新も不要で、棍棒があればよいわけです。

著者が紹介しているブランブルとリーバーマンの "画期的な論文"(2004年)ですが、「日経サイエンス」の同じ号(2019年4月号)にその概要が紹介してありました。ヒトが走るために進化した証拠は20ほどあるそうですが、その一つが項靱帯です。

項靱帯とは、首筋にそって頭骨と脊椎をつないでいる靱帯で、これがないと走ったときに頭がグラグラ揺れてしまいます。馬や犬やウサギなど、速く走る動物には項靱帯があり、現世人類も持っています。しかしチンパンジーにはありません。「日経サイエンス」には次のように書かれています。

一般には2足歩行こそが人類を進化させたものであり、「走り」は2足歩行の後に獲得した "おまけ" のようなものだと考えられていました。しかしリーバーマンらは「走り」を人類進化の重要な要素と位置付けたわけです。著者のポンツァーが「画期的」と書いているのはその意味でしょう。

ヒトは運動に適応した

ここからがやっと運動と生理機能の関係です。

人間の生理機能が、狩猟採集に必要な活発な身体活動にどう適応したかについて、著者は何点かに分けて説明しています。

運動は自由選択ではない

著者のポンツァー准教授は、ヒトと運動の関係について端的に、

と書いています。より健康に過ごすために運動するのではなく、普通の健康状態で過ごすためには運動が必要なのです。

ハッザ族と同等レベルの身体活動をしている現代人の研究をした結果が書かれています。

郵便局員にも多様な仕事があると思いますが、その中でも1日の歩数が1万5000歩の人(郵便配達担当)や、1日あたり7時間を立って過ごす人(郵便物の仕訳け担当でしょう)は健康だったわけです。注意すべきは「1日中動き続けている」という人の中に「1日あたり7時間を立って過ごす人」が入っていることです。「立って過ごす」というのも軽い運動=身体活動なのです。

ただし、我々はハッザ族やグラスゴーの郵便局員と同等の身体活動をする必要はないようです。「1日に1万歩以上歩かないと心血管疾患や代謝疾患のリスクが高まる」と前の方にあったように、その程度でよい。著者は次のように書いています。

アメリカ人には想像できないと思いますが、「通勤電車に1時間立つ(往復で2時間立つ)」というのも、運動量を確保するために役立つのでしょう。

進化人類学の視点からの "運動"

以下はポンツァー准教授の解説を読んだ感想です。

これは、進化人類学の観点から運動の必要性を説くという「壮大な解説」でした。もちろん「運動が必要」ということを我々は知識として理解しています。健康診断の結果数値で生活習慣病のリスクがあると判断されると、医者は必ず「運動しなさい」と言います。しかし重々分かってはいるが、忙しいとか時間がないという理由で「身体活動レベル」が低い人も多いのではないでしょうか。

ポンツァー准教授の「進化人類学の視点からの解説」は説得力があると思いました。要するに、運動をするのがヒトであって、運動をしないとヒトでなくなる。シンプルに言うとそういうことでしょう。ヒトとは、ヒト属(ホモ属)であり、ホモ・サピエンスであり、つまり現生人類である我々人間です。

ここで No.221「なぜ痩せられないのか」を再度振り返ってみます。No.221 で書いた「運動による減量効果は限定的」ということについて、なぜそうなのかを進化人類学の視点から言うと、

からでしょう。つまり人類の進化の過程から考えると、

と理解できると思いました。人類が狩猟採集を始めてから少なくとも200万年が経っています。農業は高々1万年程度の歴史しかありません。また、現代の農業を知っている人なら分かると思いますが、農業はそれなりの身体活動を伴います。機械化以前の農業ならなおさらです。身体活動量の少ない都市生活はこの100年程度のごく最近の話であり、200万年からすると無いに等しい短い期間です。

人間は200万年かけて運動に適応し、進化した。それが今の我々である。従って運動をしないと、いろいろとまずいことが起こる。そう理解できると思います。

人類学者は絶滅人類や類人猿の研究をします。それは「人とは何か」を探求するためだと言われます。では具体的に、探求の結果の答とはどういうものか。大学の研究者がアフリカに行き、絶滅人類の化石を発掘して、そこからどういう答が得られるのか。

ポンツァー准教授の解説には、絶滅人類や類人猿の研究から得られた「人とは何か」という問いに対する答の1つが書かれていて、その答は我々の日々の生活やライフスタイルと密接に関係しています。そのことが印象的でした。

アフリカで狩猟採集生活をしているハッザ族のエネルギー消費量は欧米の都市生活者と同じ

というものでした。言うまでもなく狩猟採集生活をしているハッザ族の人たちの身体活動レベルは、欧米の都市生活者よりも遥かに高いわけです(No.221)。それなのにエネルギー消費量は(ほとんど)変わらない。我々は「体をよく動かしている人の方がエネルギー消費量が多い」と、何の疑いもなく考えるのですが、それは「運動に関する誤解」なのです。ここから得られる「なぜ痩せられないのか」という問いに対する答は、

肥満の原因は運動不足より過食であり、運動のダイエット効果は限定的

ということでした。もちろん、運動は健康のために非常に重要です。No.221 にも「運動が、循環器系から免疫系、脳機能までに良い影響を及ぼすことはよく知られている通り。足の筋肉を鍛えることは膝の機能を正常に保つことになるし、健康に年を重ねるにも運動が大切」と運動の効用(の例)を書いたのですが、これは我々共通の認識だと思います。しかしそこに「運動に関する第2の誤解」が潜んでいそうです。つまり、

ヒトは適切な食事(= 過食にならない、栄養バランスのとれた食事)をとれば普通の健康状態で過ごせるが、運動をすることによってより健康に過ごせる

と考えてしまいそうです。しかしこれも大きな誤解なのです。正しい認識は、

ヒトが正常な健康状態を保つためには運動が必須である。体を活発に動かさないと健康を維持できない

|

なお、一般に「運動」というとジムに通ったり、テニスをしたり、ウォーキングやジョギングをしたりといった「スポーツやエクササイズで意識的に体を動かすこと」を思い浮かべますが、以下では「身体活動のすべて」を指します。従って、例えば「歩く」という行為は散歩・ウォーキングであれ、徒歩通勤であれ、営業マンの客先回りであれ、すべて「運動」です。「身体活動」の方がより正確な表現であり、そのように書くこともあります。

以下の引用における下線は原文にはありません。また段落を増やしたところがあります。

類人猿の生活

進化人類学の研究方法は、ハッザ族のように現代でも狩猟採集生活をやっている人々の調査と同時に、類人猿の研究です。ヒトは700万年とかそういった昔にチンパンジーとの共通の祖先から枝別れしたと推定されていて、類人猿の研究はヒトがヒトになった経緯を明かしてくれるだろうと考えられるからです。

|

「類人猿を調べるのが最上の方法」という進化人類学のセオリーどおり、著者のポンツァーも20年前の博士課程のときにウガンダのキバレ国立公園でチンパンジーの野外調査を行いました。そのとき著者が強く印象づけられたことがあります。

|

「チンパンジーは怠け者である」という結論に至った観察結果とはどういうものだったのでしょうか。著者の次のように書いています。

|

チンパンジーだけではありません。ゴリラ、オランウータン、ボノボといった大型類人猿は、人間から見ると "怠惰な" 生活を送っています。著者は「子供に聞かせる寓話や、高校の麻薬撲滅プログラムで良くないとされる類の生活」と書いています。「高校の麻薬撲滅プログラム」というのはアメリカならではですが、寓話ならすぐに思いつきます。「アリとキリギリス」です。キリギリスのような生活を類人猿はしているというわけです(あくまで寓話としてのキリギリスです)。

実際に大型類人猿がどの程度の身体活動をしているのか、その具体的な数値が書かれています。

|

歩行だけに着目して人間とチンパンジーの身体活動を比較したらどうなるしょうか。「チンパンジーは1日に約3km歩き、1.5kmのウォーキングに相当するカロリーを消費」とあります。人間は(普通は)木登りをしないので、人間に置き換えて「1日に3km+1.5km = 4.5km 歩く」と考えます。人間の歩幅を仮に75cmとすると、これは6000歩に相当します。あくまで比較のための仮の概算値です。

1日に6000歩の歩行というと、現代人によくある(運動不足の人の)身体活動レベルです。"チンパンジーは怠惰だ" と言っても、「チンンパンジーが生きるために雄々しく戦い、日々の糧を得るために懸命に頑張っている姿」を想像するからそう見えるのであって「1日に6000歩」程度の運動はしていることになります。

人間がチンパンジー的生活をしたら ・・・・・・

人間がチンパンジーと同じ程度の身体活動レベルの生活をしたとしたら、それはまずいことになります。

|

著者は「世界的に身体活動度の低さは健康上のリスク要因として喫煙と同程度と考えられており、毎年500万人以上の命を奪ってる。」と書いています。

以上のことから考えると、類人猿は病気になってもおかしくはありません。先ほどの概算だと、最も身体活動度の高そうなチンパンジーでさえ1日に6000歩の歩行相当です。類人猿の身体活動レベルについて、著者は研究成果として、

|

と書いています。しかしチンパンジーなどの大型類人猿は "運動不足" にもかかわらず、いわゆる生活習慣病とは無縁であり、健康的な毎日を送っています。動物園にいる類人猿でさえそうなのです。

|

類人猿も人間も生物学的には霊長類ですが、霊長類の中で人間だけが特殊なのです。類人猿と比べると遙かに高い身体活動レベルを維持しないと健康を保てない。逆にいうと、人間は身体活動レベルの高い生活スタイルに適合するように進化してきたのです。そのことを著者は最新の化石研究から以降のように解説しています。

ヒトの進化史

絶滅種を含む人類の総称を "ホミニン" と言います。著者はホミニンの進化史を記述しているのですが、それを要約すると次のようです。

| 進化の系統樹において、約700~600万年前のころ、チンパンジーとボノボの枝からホミニンの枝が分かれた。 | |

| 初期ホミニンの化石は3種が発見されている。その研究によると、初期ホミニンは直立2足歩行ができた。ただし長い腕と手指、モノを握れる足をもっており、地上と樹上の両方の生活に適応していた。歯の特徴から果物などの植物性食物を食べ、現在の類人猿に近い暮らし方をしていたと推測できる。 | |

| 約400~200万年前のホミニンの化石はアウストラロピテクス属で占められている(5つの種が発見されている)。アウストラロピテクスも樹上生活に適した長い腕と手指をもっていた。ただし、足指はモノを握れない。また脚が長くなり、大股での二足歩行で効率的に地上を移動できた。歯の磨耗パターンから、初期ホミニンと同じく植物性食物を食べていたと推測できる。 | |

| 約200万年前になると、新しいホミニン(=ホモ属、ないしはヒト属)が登場した。260万年前のエチオピアとケニアの遺跡からは石器と、石器でつけられた窪みや傷がある動物の骨の化石が発見された。180万年前の遺跡になるとカットマーク(石器による切断痕)がついた動物の骨の化石が普通に見つかる。 またホモ属は180万年前までにアフリカを出てユーラシア大陸に広がり、カフカス山脈の山麓からインドネシアの熱帯雨林にまで達した。つまり、ほぼどこでも繁栄できる能力を持っていた。 |

この「狩猟を行うホモ属」の出現が人類の生き方を変えたと、著者は次のように書いています。

|

|

動くことに適応してきた人類 |

「ホミニンは直立歩行を容易にする解剖学的構造を進化させたことで、より少ないカロリーでより広い範囲を移動できるようになり、新たな土地へ広がっていくことができた。その後、狩猟を行うようになると、獲物を見つけるためにさらに遠くまで移動する必要が生じ、ホミニンの活動レベルはさらに上昇した。私たちの生理機能はこのような肉体的に活発な生き方に適応しており、健康を維持するためには運動しなければならない」(日経サイエンスより引用)。 ホミニンはチンパンジーを除く現生人類と絶滅人類を指す言葉。図の左端のアルディピテクス属は初期ホミニンの代表的な属である。 |

(日経サイエンス 2019年4月号) |

狩猟採集がヒトをつくった

石器による狩猟(と肉食)がヒトの進化に果たした役割はどのようなものだったのでしょうか。著者は何点かに分けて解説しています。

| 長距離移動の能力 |

|

| 協力 |

|

現代の狩猟採集民が肉食と植物食を併用していることについては、著者のポンツァーがアフリカのハッザ族を調査した結果を、No.221「なぜ痩せられないのか」で紹介しました。

| 知能の向上 |

|

| 身体活動量の増加 |

|

| 長距離走の能力 |

|

ここで書かれているのはいわゆる「持久狩猟」で、現代でもアフリカの狩猟採集民がやっています。狩猟には必ず動物を追いかけるという行動が必要ですが、動物は人が追いかけるにはあまりに速い。そこで持久戦に持ち込みます。足跡を参考にしながら、狙った獲物をどこまでも追いかけていく。そうすると動物はいずれ弱ってしまい、そこを仕留める。

そのためには長距離を走れることが必要で、そのため能力の筆頭は汗をかくことです。ヒトは汗腺を発達させ、体毛を少なくし、気流で直接に体を冷やせるようになった。ヒトを含む哺乳類は深部体温が一定以上になると生命が危険にさらされます。"効率的なラジエーター" を備えたヒトは長距離走に有利です。

狩猟の対象となる動物は(一般には)汗をかく能力がありません。体毛もあります。つまり、追われる動物はいずれ木陰などに立ち止まって体温を下げる必要が出てきます。そこに人間が追ってくる。動物はまた逃げて、あるところまで行くと立ち止まる。するとまた人間が追いついてくる。これを繰り返すと動物はいずれ動けなくなります。人間はそこで動物を仕留める。持久狩猟に弓矢や槍といった "高度" な道具は不要です。毒矢のような技術革新も不要で、棍棒があればよいわけです。

著者が紹介しているブランブルとリーバーマンの "画期的な論文"(2004年)ですが、「日経サイエンス」の同じ号(2019年4月号)にその概要が紹介してありました。ヒトが走るために進化した証拠は20ほどあるそうですが、その一つが項靱帯です。

項靱帯とは、首筋にそって頭骨と脊椎をつないでいる靱帯で、これがないと走ったときに頭がグラグラ揺れてしまいます。馬や犬やウサギなど、速く走る動物には項靱帯があり、現世人類も持っています。しかしチンパンジーにはありません。「日経サイエンス」には次のように書かれています。

|

一般には2足歩行こそが人類を進化させたものであり、「走り」は2足歩行の後に獲得した "おまけ" のようなものだと考えられていました。しかしリーバーマンらは「走り」を人類進化の重要な要素と位置付けたわけです。著者のポンツァーが「画期的」と書いているのはその意味でしょう。

ヒトは運動に適応した

ここからがやっと運動と生理機能の関係です。

|

人間の生理機能が、狩猟採集に必要な活発な身体活動にどう適応したかについて、著者は何点かに分けて説明しています。

| 脳 |

|

|

| 代謝 |

|

| 運動が全身に影響 |

|

運動は自由選択ではない

著者のポンツァー准教授は、ヒトと運動の関係について端的に、

運動は自由選択ではなく、必須

と書いています。より健康に過ごすために運動するのではなく、普通の健康状態で過ごすためには運動が必要なのです。

|

ハッザ族と同等レベルの身体活動をしている現代人の研究をした結果が書かれています。

|

郵便局員にも多様な仕事があると思いますが、その中でも1日の歩数が1万5000歩の人(郵便配達担当)や、1日あたり7時間を立って過ごす人(郵便物の仕訳け担当でしょう)は健康だったわけです。注意すべきは「1日中動き続けている」という人の中に「1日あたり7時間を立って過ごす人」が入っていることです。「立って過ごす」というのも軽い運動=身体活動なのです。

ただし、我々はハッザ族やグラスゴーの郵便局員と同等の身体活動をする必要はないようです。「1日に1万歩以上歩かないと心血管疾患や代謝疾患のリスクが高まる」と前の方にあったように、その程度でよい。著者は次のように書いています。

|

アメリカ人には想像できないと思いますが、「通勤電車に1時間立つ(往復で2時間立つ)」というのも、運動量を確保するために役立つのでしょう。

進化人類学の視点からの "運動"

以下はポンツァー准教授の解説を読んだ感想です。

これは、進化人類学の観点から運動の必要性を説くという「壮大な解説」でした。もちろん「運動が必要」ということを我々は知識として理解しています。健康診断の結果数値で生活習慣病のリスクがあると判断されると、医者は必ず「運動しなさい」と言います。しかし重々分かってはいるが、忙しいとか時間がないという理由で「身体活動レベル」が低い人も多いのではないでしょうか。

ポンツァー准教授の「進化人類学の視点からの解説」は説得力があると思いました。要するに、運動をするのがヒトであって、運動をしないとヒトでなくなる。シンプルに言うとそういうことでしょう。ヒトとは、ヒト属(ホモ属)であり、ホモ・サピエンスであり、つまり現生人類である我々人間です。

ここで No.221「なぜ痩せられないのか」を再度振り返ってみます。No.221 で書いた「運動による減量効果は限定的」ということについて、なぜそうなのかを進化人類学の視点から言うと、

| 運動したからといって痩せては困る |

からでしょう。つまり人類の進化の過程から考えると、

| 高い身体活動でどんどん痩せていくようだと、狩猟採集生活は成り立たない。 | |

| 運動しても大して痩せないからこそ、人類は狩猟採集で生き延びた。 |

と理解できると思いました。人類が狩猟採集を始めてから少なくとも200万年が経っています。農業は高々1万年程度の歴史しかありません。また、現代の農業を知っている人なら分かると思いますが、農業はそれなりの身体活動を伴います。機械化以前の農業ならなおさらです。身体活動量の少ない都市生活はこの100年程度のごく最近の話であり、200万年からすると無いに等しい短い期間です。

人間は200万年かけて運動に適応し、進化した。それが今の我々である。従って運動をしないと、いろいろとまずいことが起こる。そう理解できると思います。

人類学者は絶滅人類や類人猿の研究をします。それは「人とは何か」を探求するためだと言われます。では具体的に、探求の結果の答とはどういうものか。大学の研究者がアフリカに行き、絶滅人類の化石を発掘して、そこからどういう答が得られるのか。

ポンツァー准教授の解説には、絶滅人類や類人猿の研究から得られた「人とは何か」という問いに対する答の1つが書かれていて、その答は我々の日々の生活やライフスタイルと密接に関係しています。そのことが印象的でした。

2019-11-15 17:24

nice!(0)

No.271 - 「天気の子」が描いた異常気象 [映画]

この「クラバートの樹」というブログは、少年が主人公の小説『クラバート』から始めました。それもあって、今までに少年・少女を主人公にした物語を何回かとりあげました。

『クラバート』(No.1, 2)

『千と千尋の神隠し』(No.2)

『小公女』(No.40)

『ベラスケスの十字の謎』(No.45)

『赤毛のアン』(No.77, 78)

の5つです。今回はその継続で、新海誠監督の『天気の子』(2019年7月19日公開)をとりあげます。

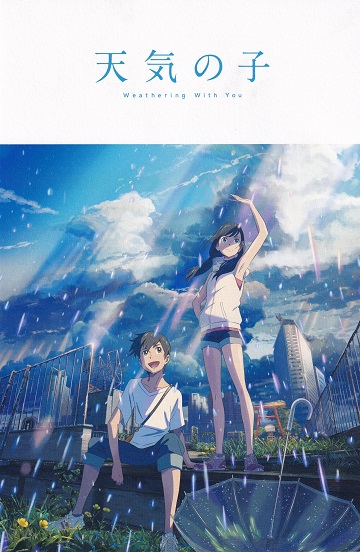

『天気の子』は、主人公の少年と少女(森嶋帆高と天野陽菜)が「運命に翻弄されながらも、自分たちの生き方を選択する物語」(=映画のキャッチコピー)ですが、今回は映画に描かれた "気象"(特に異常気象)を中心に考えてみたいと思います。

気象監修

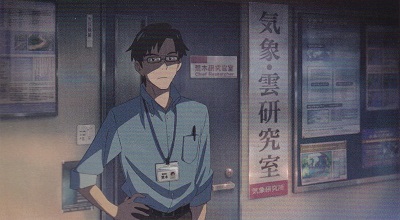

この映画で描かれた気象や自然現象については、気象庁気象研究所の研究官、荒木健太郎博士がアドバイザーとなって助言をしています。映画のエンドロールでも「気象監修:荒木健太郎」となっていました。

この荒木博士が監修した気象について、最近の「日経サイエンス」(2019年10月号)が特集記事を組んでいました。この記事の内容を中心に「天気の子が描いた異常気象」を紹介したいと思います。ちなみ荒木博士は映画の最初の方で「気象研究所の荒木研究員」として登場します。帆高が都市伝説(=100%晴れ女)の取材で出会う人物です。荒木博士は声の出演もされていました。

積乱雲

まず、この映画で大変重要な役割をもっているのが積乱雲です。もちろん積乱雲は異常気象ではありません。積乱雲は、映画の冒頭のところで出てきます。離島から東京に向かうフェリーの船内で、家出した高校1年生の森嶋帆高は船内放送を耳にします。『小説 天気の子』から以下に引用します。帆高の1人称で書かれています。なお以降の引用では段落を増やした(ないしは減らした)ところが一部あります。また下線は原文にはありません。

帆高が駆け上がったときの甲板の様子は「日経サイエンス」の解説記事から引用しましょう。

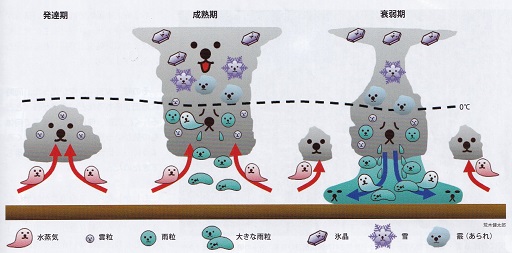

帆高の乗ったフェリーが遭遇したのは積乱雲でした。「日経サイエンス」では、積乱雲が発生してから衰退するまでの一生が絵で説明してありました。この図は気象監修をした荒木博士によるものです。

夏の強い日差しで地面が熱せられたり、暖かく湿った空気が流入するなど大気が不安定になった状態で、暖かい空気が上空に持ち上げられます。高度500m~1kmになると水蒸気が凝結して水滴(=雲粒)ができ、その雲粒が集まると「積雲」ができます。

積雲が発達していくと「雄大積雲」になります。雄大積雲は雲の頂点が坊主頭のように盛り上がるので「入道雲」とも呼ばれます。

積雲が発達すると、雲の上部が羽毛状になり、雷を伴って「積乱雲」になります。積乱雲がさらに発達すると高度10km~15kmにある「対流圏界面」に到達します。地上から対流圏界面までの「対流圏」では温度が上に行くほど下がるので暖かい雲は浮力を得ていますが、対流圏界面より上の「成層圏」では逆に温度が上に行くほど上がるので、積乱雲は浮力を失い、見えない壁に当たったように横へと広がります。これが「かなとこ雲」です。

積乱雲の内部では、雲粒がもとになって雨粒、氷晶、霰(あられ)、雹(ひょう)などの降水粒子ができます。それらが形成される過程で周囲の熱を奪って空気が冷やされ、下降気流が生まれて雨が降り始めます。

積乱雲内部では下降気流が支配的になり、雲は次第に衰弱してゆきます。雨を含む下降気流は、時に「ダウンバースト」や「マイクロバースト」と呼ばれる強い流れになり、地表にぶつかって突風をもたらします。

マイクロバースト

積乱雲の衰退期に発生する下降気流は、地面に衝突して四方に広がったときに災害をもたらすほど強くなることがあります。これがダウンバーストです。この突風は、風速 50m を越えることがあると言います。ダウンバーストは、特に航空機にとって深刻な問題です。着陸直前の航空機は失速速度に近い速さで飛んでいて、このときにダウンバーストに遭遇すると墜落事故に直結するからです。このため、気象用のレーダーでダウンバーストを検知する技術が発達してきました。

ダウンバーストが局所的に発生するのがマイクロバーストです。『天気の子』の冒頭では、フェリーの甲板に出た帆高がマイクロバーストに遭遇する場面が描かれています(以下の「日経サイエンス」からの引用は敬称略)。

『小説 天気の子』から引用したのは帆高と須賀圭介の出会いの場面です。この場面はマイクロバーストの直撃に逢った帆高を須賀さんが救うというシーンなのでした。『天気の子』は冒頭から気象現象と人との関わりが現れます。

かなとこ雲

成熟期の積乱雲は、雲の上が対流圏界面に到達すると横へと広がっていきます。これが「かなとこ雲」です。金属加工を行うときに使う金床に形が似た雲という意味です。

このかなとこ雲が『天気の子』に出てきます。次の画像は夏美が帆高に「積乱雲一つに湖くらいの水が含まれていて、未知の生態系があってもおかしくない」と話す場面に映し出されたものです。上の写真のかなとこ雲をみると、下層の方は雲がもくもくしていますが、上層は刷毛で掃いたようになめらかです。こういった特徴がアニメーションでもよくとらえられています。

さらに「かなとこ雲」は『天気の子』において大変に重要な役割をもっています。以下の『小説 天気の子』の引用は、陽菜に聞いた話として帆高が語る、小説の冒頭部分です。陽菜はもう何ヶ月も目を覚まさない母親の病室で、再び家族一緒に青空の下を歩けますようにと祈っていました。ある雨の日、陽菜は何かに導かれるように病院を抜けだし、そこだけ陽が差している廃ビルの屋上に行き、その場にあった鳥居を目を閉じて祈りながらくぐります。すると、ふいに空気が変わりました。

その「微細ななにか」は、映画では "魚" と表現されていました。そして「まるで草原のようなところ」が "彼岸" に比定されています。この引用部分のシーンは映画のポスターに採用されました。

8月の豪雨と降雪

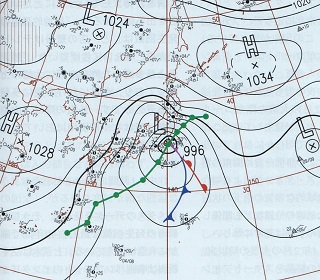

ここからが異常気象の話です。『天気の子』に描かれた異常気象は何ヶ月も降り続く雨です。須賀さんの事務所での気象情報のシーンがあります。

さらに映画の後半では異常な大雨になり、都心の交通機関が麻痺し、8月だというのに気温が急激に下がって雪が舞い始める場面が登場します。次の引用は夏美の一人称の部分です。

実際に、夏に東京で雨が雪に変わったことはありません。しかし冬なら関東地方が豪雨と豪雪に同時に見舞われたことがありました。

地球温暖化による異常気象

『天気の子』では、1時間に80mmを越すような豪雨が描かれていますが、アメダスのデータを調べると、そうした豪雨の発生頻度は過去40年間で有意に増えているそうです(荒木博士による)。

そしてIPCC(国連の気象変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化による気象変動はもう起きていて、異常気象はその現れだと警告しています。しかし、温暖化が気象にどれほどの影響を及ぼし、どのように異常気象をもららすのかは、よく分かっていなかったのが実状でした。現在、その状況が変わりつつあり、温暖化が気象変動に及ぼす影響度合いが解明されつつあります。

日経サイエンスには新海監督と荒木博士の対談も掲載されていますが、その中にも次のようなくだりがあります。

荒木博士は「新海さんが今まさに感じられている "気象が極端になっている" というのは、まさにその通り」と述べ、その例として西日本の豪雨や猛暑をあげています。『天気の子』に地球温暖化という言葉は全く出てきませんが、この映画の隠れた背景が地球温暖化なのです。温暖化が極端な気象(熱波、豪雨、台風の巨大化・・・)を招き、映画ではその「極端」を数ヶ月も降り続く雨や夏の東京での降雪で表現した。そういうことだと思います。

『天気の子』のテーマ

以下は「日経サイエンス」の記事から少々離れて『天気の子』の感想をいくつかの視点で書きます。

帆高が映画の中で「ただの空模様に、こんなにも気持ちは動く。人の心は空とつながっている」と語っているように、天気は人々の感情と深い関わりをもっています。また、単に感情だけでなく、我々は毎日気象情報をみて行動を決めています。もちろん個人の行動だけでなく、天気は農業やビジネスの多くを左右します。災害レベルの天候となると人の命にかかわる。この社会と深い関わりを持っているのが天気です。

映画の題名になった『天気の子』とは、第1義的には、祈ることで空を晴れにできる能力をもった少女 = 陽菜を意味するのでしょう。それと同時に「天気の子=人類」をも示しています。この映画は "天気" をテーマの中心に据えた、まれな映画だと言えるでしょう。

さらに、この映画で描かれるのは、延々と降り続く雨、豪雨、真夏の東京での降雪といった異常気象です。もう少し一般化して言うと「極端になった世界」「何かが狂ってしまった世界」「調和が戻せそうにない世界」が描かれています。

この映画に「地球温暖化」という言葉はいっさい出てきませんが、「日経サイエンス」の記事にあるように、現在の世界で起こっている異常気象の原因が地球温暖化であることを新海監督は認識しているし、気象監修の荒木博士もそう解説しています。この映画は、

と言えるでしょう。その一方で、この映画には異常気象と対比するかたちで、青空、雲、雲間から差す太陽の光などの美しい描写がふんだんに出てきます。実写ではできない、アニメーション(絵)だからこその表現です。

映画体験が人に与えるインパクトは大きいものがあります。異常気象と美しい自然の両方を対比的に体験することで、この映画は見た人に強い印象を残すものになりました。

「小説 天気の子」のほとんどが帆高の1人称で書かれているように、物語の主人公は森嶋帆高です。そしてこの映画は「帆高と社会の対立」がストーリの軸となっています。そもそも発端からして帆高の家出から始まっています。警官から職務質問をうけ、追跡され、逃走するのも、帆高と社会との対立の象徴です。

その社会の良識や常識を代表しているのが、帆高を雇う須賀さんです。須賀さんは一見 "悪ぶって" 見えますが、実の子と再び一緒に暮らせる日を熱望している常識人です。映画の後半では帆高が須賀さんに銃を向ける場面もあります。

その2人の中に登場するのが天野陽菜です。病気の母親の回復を強く祈った陽菜は、天とつながり、晴れ間を作り出せる能力をもった。「一時的・部分的にせよ、異常気象を解消する力」を彼女は得たわけです。陽菜は多数の人々の幸福を実現する少女であり、それは陽菜個人の犠牲の上に成り立っています。

帆高はそういう陽菜を、最終的に普通の少女に連れ戻します。その時の帆高の「天気なんて ── 狂ったままでいいんんだ!」という "開き直り" のような叫びは、多数の人々の幸福(=社会)と対立します。いいか悪いかは別にして、それが帆高の選択でした。

監督の新海さんは、「君の名は。」が大ヒットしたあと、さまざまな意見や批判をもらった、それらもふまえて『天気の子』を企画する時に決心したことがあると語っています。

「映画は教科書ではない」。それを象徴するような帆高の行動ですが、それをどう受け止めるかは観客にゆだねられていると言えるでしょう。

この映画には、余韻というか、これからの主人公を暗示するような表現が盛り込まれています。まず帆高についてですが、エピローグの帆高について「日経サイエンス」は次のように書いています。

また陽菜について言うと、エピローグで帆高と再会するとき彼女は両手を組んで何かを祈っています。そのあたりを『小説 天気の子』から引用してみます。

映画を見ると、エピローグで陽菜が祈っている姿は「晴れ間を作るときに祈った姿」とそっくりでした。彼女が何を祈っていたかについての説明はなく、解釈は映画を見る人にまかされています。しかし自然な解釈は、陽菜が水没した東京の街を前にして "再び世界が調和をとりもどしますように" と祈っていた、というものでしょう。もちろん陽菜にかつてのような天候を変える力はありません。しかし一人の少女として祈る。そういうことだと思います。

さらに暗示的なのは、この映画の英語題名「Weathering With You」です。weather は普通「天気・天候」という名詞ですが、ここでは動詞として使ってあります。動詞の weather は「風雨にさらす」という意味ですが、「(困難なことを)乗り越える」という意味もあって、英語題名はまさにその意味です。

「Weathering With You」の you を陽菜(あるいは帆高)のことだとしたら「2人で困難を乗り越えよう」という意味になるし、you が人々一般を示すのなら(=総称の you )「皆で困難を乗り越えよう」と解釈できます。

この映画は、日本語と英語の題名を合わせて「我々はすべて天気の子であり、皆で困難を乗り越えていこう」と言っているように思えます。これが映画の最大の暗示でしょう。

スウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさんがスウェーデン議会の前で「気候のための学校ストライキ」を始めたのは15歳の時です(2018年8月)。つまり彼女は帆高や陽菜と同世代であり、偶然ですが "学校ストライキ" は『天気の子』の制作時期と重なりました。グレタさんの行動を肯定するにせよ否定するにせよ、彼女が強調しているように、地球温暖化の影響を最も強く受けるのは現在の少年・少女の世代です。

『天気の子』は、地球温暖化による異常気象のもとで生きる少年・少女を描いています。この映画によって天気や気候、さらには地球環境により関心をもつ人が増えれば、新海監督の意図(の一つ)が達成されたことになると思いました。

ホンダのカブと本田翼

ここからは映画のテーマや異常気象とは全く関係がない蛇足で、『天気の子』のキャスティングのことです。

『天気の子』のキャスティングで興味深かったのは、本田翼さんが夏美の声を担当したことでした。この映画の声の担当は、オーディションで選ばれた主人公の2人(帆高:醍醐虎汰朗、陽菜:森七菜)は別として、小栗旬(須賀圭介)、倍賞千恵子(冨美)、平泉成(安井刑事)など、重要人物にベテラン(ないしは演技派)俳優が配されています。

しかし夏美を担当した本田翼さんは(失礼ながら)演技力のある女優とは見なされていないと思います。どちらかと言うと "アイドル" に近い(と思っていました)。その彼女が演じた夏美は、映画のテーマとプロットの展開に直結している大変に重要な役です。本田翼さんで大丈夫なのか。

と思って実際に映画を見ると、そんな "心配" はまったく不要なことがよく分かりました。本田翼さんは全く違和感なく夏美役を演じていた。俳優を(ないしは人を)見かけとか、イメージとか、思いこみで判断するのは良くないことが改めて分かりました。その前提で、さらによくよく考えてみると、「本田翼」と「夏美」は次のようにつながっているのですね。

④は、かつて本田翼さん自身がそう語っていました。父がつけてくれたこの名前が大好きだと ・・・・・・。確か、名前の縁でホンダのCMに出ることが決まったときの会見映像だったと記憶しています。

① ② ③ ④ の4つが揃っているのは偶然ではないでしょう。本田翼 → 夏美 → ホンダのカブ → ウィング・マーク → 本田翼 ときれいにつながっている。そいういう風に仕組まれているようです。本田翼さんを夏美役にキャスティングしたのは単なる話題づくりではないと思いました。

『クラバート』(No.1, 2)

『千と千尋の神隠し』(No.2)

『小公女』(No.40)

『ベラスケスの十字の謎』(No.45)

『赤毛のアン』(No.77, 78)

の5つです。今回はその継続で、新海誠監督の『天気の子』(2019年7月19日公開)をとりあげます。

『天気の子』は、主人公の少年と少女(森嶋帆高と天野陽菜)が「運命に翻弄されながらも、自分たちの生き方を選択する物語」(=映画のキャッチコピー)ですが、今回は映画に描かれた "気象"(特に異常気象)を中心に考えてみたいと思います。

気象監修

この映画で描かれた気象や自然現象については、気象庁気象研究所の研究官、荒木健太郎博士がアドバイザーとなって助言をしています。映画のエンドロールでも「気象監修:荒木健太郎」となっていました。

この荒木博士が監修した気象について、最近の「日経サイエンス」(2019年10月号)が特集記事を組んでいました。この記事の内容を中心に「天気の子が描いた異常気象」を紹介したいと思います。ちなみ荒木博士は映画の最初の方で「気象研究所の荒木研究員」として登場します。帆高が都市伝説(=100%晴れ女)の取材で出会う人物です。荒木博士は声の出演もされていました。

|

新海誠監督と荒木健太郎博士(気象庁 気象研究所 研究官) |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

|

「天気の子」の最初の方に出てくる、気象研究所 気象・雲研究室の荒木研究員。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

積乱雲

まず、この映画で大変重要な役割をもっているのが積乱雲です。もちろん積乱雲は異常気象ではありません。積乱雲は、映画の冒頭のところで出てきます。離島から東京に向かうフェリーの船内で、家出した高校1年生の森嶋帆高は船内放送を耳にします。『小説 天気の子』から以下に引用します。帆高の1人称で書かれています。なお以降の引用では段落を増やした(ないしは減らした)ところが一部あります。また下線は原文にはありません。

|

帆高が駆け上がったときの甲板の様子は「日経サイエンス」の解説記事から引用しましょう。

|

帆高の乗ったフェリーが遭遇したのは積乱雲でした。「日経サイエンス」では、積乱雲が発生してから衰退するまでの一生が絵で説明してありました。この図は気象監修をした荒木博士によるものです。

|

積乱雲の一生 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

| 発達期 |

夏の強い日差しで地面が熱せられたり、暖かく湿った空気が流入するなど大気が不安定になった状態で、暖かい空気が上空に持ち上げられます。高度500m~1kmになると水蒸気が凝結して水滴(=雲粒)ができ、その雲粒が集まると「積雲」ができます。

積雲が発達していくと「雄大積雲」になります。雄大積雲は雲の頂点が坊主頭のように盛り上がるので「入道雲」とも呼ばれます。

| 成熟期 |

積雲が発達すると、雲の上部が羽毛状になり、雷を伴って「積乱雲」になります。積乱雲がさらに発達すると高度10km~15kmにある「対流圏界面」に到達します。地上から対流圏界面までの「対流圏」では温度が上に行くほど下がるので暖かい雲は浮力を得ていますが、対流圏界面より上の「成層圏」では逆に温度が上に行くほど上がるので、積乱雲は浮力を失い、見えない壁に当たったように横へと広がります。これが「かなとこ雲」です。

積乱雲の内部では、雲粒がもとになって雨粒、氷晶、霰(あられ)、雹(ひょう)などの降水粒子ができます。それらが形成される過程で周囲の熱を奪って空気が冷やされ、下降気流が生まれて雨が降り始めます。

| 衰弱期 |

積乱雲内部では下降気流が支配的になり、雲は次第に衰弱してゆきます。雨を含む下降気流は、時に「ダウンバースト」や「マイクロバースト」と呼ばれる強い流れになり、地表にぶつかって突風をもたらします。

マイクロバースト

|

ダウンバーストが局所的に発生するのがマイクロバーストです。『天気の子』の冒頭では、フェリーの甲板に出た帆高がマイクロバーストに遭遇する場面が描かれています(以下の「日経サイエンス」からの引用は敬称略)。

|

|

『小説 天気の子』から引用したのは帆高と須賀圭介の出会いの場面です。この場面はマイクロバーストの直撃に逢った帆高を須賀さんが救うというシーンなのでした。『天気の子』は冒頭から気象現象と人との関わりが現れます。

かなとこ雲

成熟期の積乱雲は、雲の上が対流圏界面に到達すると横へと広がっていきます。これが「かなとこ雲」です。金属加工を行うときに使う金床に形が似た雲という意味です。

|

積乱雲が発達してできた "かなとこ雲"(荒木健太郎博士撮影)。積乱雲は対流圏界面に達すると横に広がる。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

|

|

「天気の子」の "かなとこ雲" |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

さらに「かなとこ雲」は『天気の子』において大変に重要な役割をもっています。以下の『小説 天気の子』の引用は、陽菜に聞いた話として帆高が語る、小説の冒頭部分です。陽菜はもう何ヶ月も目を覚まさない母親の病室で、再び家族一緒に青空の下を歩けますようにと祈っていました。ある雨の日、陽菜は何かに導かれるように病院を抜けだし、そこだけ陽が差している廃ビルの屋上に行き、その場にあった鳥居を目を閉じて祈りながらくぐります。すると、ふいに空気が変わりました。

|

その「微細ななにか」は、映画では "魚" と表現されていました。そして「まるで草原のようなところ」が "彼岸" に比定されています。この引用部分のシーンは映画のポスターに採用されました。

|

「天気の子」ポスターの "かなとこ雲" |

かなとこ雲の頂上に緑の草原のようなところが見える。魚らしきものが群れ、龍のようなものが周りを泳いでいる。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

8月の豪雨と降雪

ここからが異常気象の話です。『天気の子』に描かれた異常気象は何ヶ月も降り続く雨です。須賀さんの事務所での気象情報のシーンがあります。

|

さらに映画の後半では異常な大雨になり、都心の交通機関が麻痺し、8月だというのに気温が急激に下がって雪が舞い始める場面が登場します。次の引用は夏美の一人称の部分です。

|

|

「天気の子」で8月の都心に雪が舞うシーン。渋谷のスクランブル交差点の北西方向(センター街の方向)の光景である。電光掲示板にその時の天気図が映し出されている。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

実際に、夏に東京で雨が雪に変わったことはありません。しかし冬なら関東地方が豪雨と豪雪に同時に見舞われたことがありました。

|

|

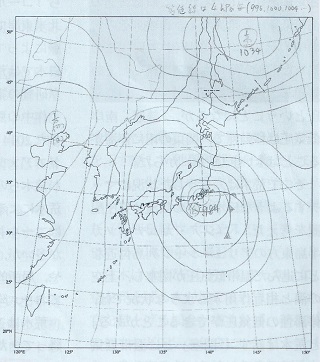

2014年2月15日9時の天気図。緑の折れ線は南岸低気圧が進んだ経路を表す。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

|

|

2014年2月15日の天気図を参考に荒木博士が映画用に創作した天気図。アリューシャン列島付近にできることがある「閉塞性の温帯低気圧」が関東の南部にできて居座り、オホーツク海にある高気圧から寒気が流れ込むという想定。「天気の子」で雪が舞うシーン(上に引用)で電光掲示板に表示されたのがこの天気図である。 |

(日経サイエンス 2019年10月号) |

地球温暖化による異常気象

『天気の子』では、1時間に80mmを越すような豪雨が描かれていますが、アメダスのデータを調べると、そうした豪雨の発生頻度は過去40年間で有意に増えているそうです(荒木博士による)。

そしてIPCC(国連の気象変動に関する政府間パネル)は、地球温暖化による気象変動はもう起きていて、異常気象はその現れだと警告しています。しかし、温暖化が気象にどれほどの影響を及ぼし、どのように異常気象をもららすのかは、よく分かっていなかったのが実状でした。現在、その状況が変わりつつあり、温暖化が気象変動に及ぼす影響度合いが解明されつつあります。

|

日経サイエンスには新海監督と荒木博士の対談も掲載されていますが、その中にも次のようなくだりがあります。

|

荒木博士は「新海さんが今まさに感じられている "気象が極端になっている" というのは、まさにその通り」と述べ、その例として西日本の豪雨や猛暑をあげています。『天気の子』に地球温暖化という言葉は全く出てきませんが、この映画の隠れた背景が地球温暖化なのです。温暖化が極端な気象(熱波、豪雨、台風の巨大化・・・)を招き、映画ではその「極端」を数ヶ月も降り続く雨や夏の東京での降雪で表現した。そういうことだと思います。

『天気の子』のテーマ

以下は「日経サイエンス」の記事から少々離れて『天気の子』の感想をいくつかの視点で書きます。

| 天気 |

帆高が映画の中で「ただの空模様に、こんなにも気持ちは動く。人の心は空とつながっている」と語っているように、天気は人々の感情と深い関わりをもっています。また、単に感情だけでなく、我々は毎日気象情報をみて行動を決めています。もちろん個人の行動だけでなく、天気は農業やビジネスの多くを左右します。災害レベルの天候となると人の命にかかわる。この社会と深い関わりを持っているのが天気です。

映画の題名になった『天気の子』とは、第1義的には、祈ることで空を晴れにできる能力をもった少女 = 陽菜を意味するのでしょう。それと同時に「天気の子=人類」をも示しています。この映画は "天気" をテーマの中心に据えた、まれな映画だと言えるでしょう。

| 異常気象 |

さらに、この映画で描かれるのは、延々と降り続く雨、豪雨、真夏の東京での降雪といった異常気象です。もう少し一般化して言うと「極端になった世界」「何かが狂ってしまった世界」「調和が戻せそうにない世界」が描かれています。

この映画に「地球温暖化」という言葉はいっさい出てきませんが、「日経サイエンス」の記事にあるように、現在の世界で起こっている異常気象の原因が地球温暖化であることを新海監督は認識しているし、気象監修の荒木博士もそう解説しています。この映画は、

地球温暖化が招く異常気象の一つの帰結をリアルに描き出した

と言えるでしょう。その一方で、この映画には異常気象と対比するかたちで、青空、雲、雲間から差す太陽の光などの美しい描写がふんだんに出てきます。実写ではできない、アニメーション(絵)だからこその表現です。

映画体験が人に与えるインパクトは大きいものがあります。異常気象と美しい自然の両方を対比的に体験することで、この映画は見た人に強い印象を残すものになりました。

| 主人公 |

「小説 天気の子」のほとんどが帆高の1人称で書かれているように、物語の主人公は森嶋帆高です。そしてこの映画は「帆高と社会の対立」がストーリの軸となっています。そもそも発端からして帆高の家出から始まっています。警官から職務質問をうけ、追跡され、逃走するのも、帆高と社会との対立の象徴です。

その社会の良識や常識を代表しているのが、帆高を雇う須賀さんです。須賀さんは一見 "悪ぶって" 見えますが、実の子と再び一緒に暮らせる日を熱望している常識人です。映画の後半では帆高が須賀さんに銃を向ける場面もあります。

その2人の中に登場するのが天野陽菜です。病気の母親の回復を強く祈った陽菜は、天とつながり、晴れ間を作り出せる能力をもった。「一時的・部分的にせよ、異常気象を解消する力」を彼女は得たわけです。陽菜は多数の人々の幸福を実現する少女であり、それは陽菜個人の犠牲の上に成り立っています。

帆高はそういう陽菜を、最終的に普通の少女に連れ戻します。その時の帆高の「天気なんて ── 狂ったままでいいんんだ!」という "開き直り" のような叫びは、多数の人々の幸福(=社会)と対立します。いいか悪いかは別にして、それが帆高の選択でした。

監督の新海さんは、「君の名は。」が大ヒットしたあと、さまざまな意見や批判をもらった、それらもふまえて『天気の子』を企画する時に決心したことがあると語っています。

|

「映画は教科書ではない」。それを象徴するような帆高の行動ですが、それをどう受け止めるかは観客にゆだねられていると言えるでしょう。

| 暗示 |

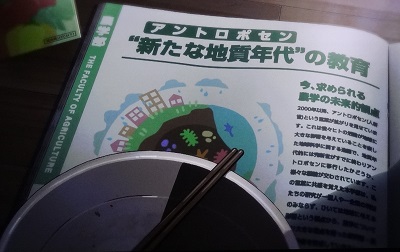

この映画には、余韻というか、これからの主人公を暗示するような表現が盛り込まれています。まず帆高についてですが、エピローグの帆高について「日経サイエンス」は次のように書いています。

|

|

高校を卒業した帆高は東京の大学に進学する。スマホでバイト先を探しながら大学の紹介資料を開いているが、選んだ学部は農学部のようであり、開いているページは「アントロポセンについての教育」を紹介したページ。 |

また陽菜について言うと、エピローグで帆高と再会するとき彼女は両手を組んで何かを祈っています。そのあたりを『小説 天気の子』から引用してみます。

|

映画を見ると、エピローグで陽菜が祈っている姿は「晴れ間を作るときに祈った姿」とそっくりでした。彼女が何を祈っていたかについての説明はなく、解釈は映画を見る人にまかされています。しかし自然な解釈は、陽菜が水没した東京の街を前にして "再び世界が調和をとりもどしますように" と祈っていた、というものでしょう。もちろん陽菜にかつてのような天候を変える力はありません。しかし一人の少女として祈る。そういうことだと思います。

さらに暗示的なのは、この映画の英語題名「Weathering With You」です。weather は普通「天気・天候」という名詞ですが、ここでは動詞として使ってあります。動詞の weather は「風雨にさらす」という意味ですが、「(困難なことを)乗り越える」という意味もあって、英語題名はまさにその意味です。

「Weathering With You」の you を陽菜(あるいは帆高)のことだとしたら「2人で困難を乗り越えよう」という意味になるし、you が人々一般を示すのなら(=総称の you )「皆で困難を乗り越えよう」と解釈できます。

この映画は、日本語と英語の題名を合わせて「我々はすべて天気の子であり、皆で困難を乗り越えていこう」と言っているように思えます。これが映画の最大の暗示でしょう。

スウェーデンの少女、グレタ・トゥーンベリさんがスウェーデン議会の前で「気候のための学校ストライキ」を始めたのは15歳の時です(2018年8月)。つまり彼女は帆高や陽菜と同世代であり、偶然ですが "学校ストライキ" は『天気の子』の制作時期と重なりました。グレタさんの行動を肯定するにせよ否定するにせよ、彼女が強調しているように、地球温暖化の影響を最も強く受けるのは現在の少年・少女の世代です。

『天気の子』は、地球温暖化による異常気象のもとで生きる少年・少女を描いています。この映画によって天気や気候、さらには地球環境により関心をもつ人が増えれば、新海監督の意図(の一つ)が達成されたことになると思いました。

ホンダのカブと本田翼

ここからは映画のテーマや異常気象とは全く関係がない蛇足で、『天気の子』のキャスティングのことです。

『天気の子』のキャスティングで興味深かったのは、本田翼さんが夏美の声を担当したことでした。この映画の声の担当は、オーディションで選ばれた主人公の2人(帆高:醍醐虎汰朗、陽菜:森七菜)は別として、小栗旬(須賀圭介)、倍賞千恵子(冨美)、平泉成(安井刑事)など、重要人物にベテラン(ないしは演技派)俳優が配されています。

しかし夏美を担当した本田翼さんは(失礼ながら)演技力のある女優とは見なされていないと思います。どちらかと言うと "アイドル" に近い(と思っていました)。その彼女が演じた夏美は、映画のテーマとプロットの展開に直結している大変に重要な役です。本田翼さんで大丈夫なのか。

と思って実際に映画を見ると、そんな "心配" はまったく不要なことがよく分かりました。本田翼さんは全く違和感なく夏美役を演じていた。俳優を(ないしは人を)見かけとか、イメージとか、思いこみで判断するのは良くないことが改めて分かりました。その前提で、さらによくよく考えてみると、「本田翼」と「夏美」は次のようにつながっているのですね。

| 本田翼が夏美を演じた | |

| 夏美の愛車はピンク色のホンダのカブ | |

| カブを含むホンダの2輪車の統一マークは、ウィング・マーク | |

| 本田翼は本名で、ウィング・マークにちなんで父親が命名した。 |

④は、かつて本田翼さん自身がそう語っていました。父がつけてくれたこの名前が大好きだと ・・・・・・。確か、名前の縁でホンダのCMに出ることが決まったときの会見映像だったと記憶しています。

① ② ③ ④ の4つが揃っているのは偶然ではないでしょう。本田翼 → 夏美 → ホンダのカブ → ウィング・マーク → 本田翼 ときれいにつながっている。そいういう風に仕組まれているようです。本田翼さんを夏美役にキャスティングしたのは単なる話題づくりではないと思いました。

2019-11-01 15:57

nice!(0)