No.60 - 電子書籍と本の情報化 [技術]

No.59「電子書籍と再販制度の精神」に引き続き、電子書籍についてです。今回は電子書籍の本質とは何か、そこから何が言えるかを書いてみたいと思います。現在市販されている電子書籍・リーダー(ソニー・リーダー、アマゾン・キンドル、など)を見ると「電子書籍は従来の紙の代わりに電子機器を用いた書籍である」と考えてしまいます。しかし本質はそうではないと思います。

電子書籍は「本の情報化」

端的に言うと電子書籍は本を「情報化」したものです。紙というハードウェアに書かれている書籍の内容、その情報だけをハードウェアとは分離し、独立させたものです。

特定の時間に特定の場所にあるのがハードウェアです。しかし情報はハードウェアとは遊離した抽象的な存在です。時間と場所に依存しないのが情報であり、時間を越えて存在するし、場所を越えることも容易です。

パソコンにダウンロードした電子書籍はハードディスクなりメモリなりに書き込まれますが、書き込まれているというその状態は「情報の仮の姿」であって、情報の本質ではありません。それはCDが「音楽情報の仮の姿」であるのと全く同じです。CDはプラスチックの微細な凹凸構造で情報を表現していますが、その構造は情報の表現形態の1つの例に過ぎません。ハードウェアとしての別の表現形態もいっぱいある。

この「特定のハードウェアとは遊離している情報」が、書籍を大きく変えるでしょう。それが電子書籍のもたらす革命の根幹です。No.55「ウォークマン(2)ソニーへの期待」で、CDは音楽の情報化であることに触れ、

と書きました。この言い方は、そっくりそのまま電子書籍に当てはめることができます。つまり、

というわけです。では何が起こるのか、それを考えてみるのが以下の目的です。まず考える前提として「情報」の重要な性格を何点かあげてみたいと思います。

「情報」の非常に重要な特徴は「不変」ということです。この世界で、ほとんど唯一の変わらないものが情報だと言えるでしょう。

ハードウェアは変化します。CDは一見変化しないように見えますが、数10年の時の経過を過ぎるとプラスチックが変質・変形していって情報が読み取れなくなるでしょう。むろん外部からの力が加わると破壊されます。人間を含む生命が変化するのはあたりまえですが、ハードウェアも短期・長期に変化します。不変なハードウェアというものはありません。

しかしハードウェアから遊離した「情報」という抽象的な存在は不変です。CDが読み取れなくなるなら、そこに刻印された情報を別の媒体に移し変えればよい。ハードウェアとしての形態は全く違っても「情報としては同じ」です。そういう意味で不変なのです。情報以外で「不変なもの」は、この世の中であまり思いつきません。宇宙で普遍的に成り立つ物理法則はその例でしょうか。

情報が不変であるということは、持続的・永久的にその情報の保存ができ、それに人間がアクセスすることが可能だということです。劣化することなく、持続的にアクセス可能である・・・・・・。これは情報の大きな特徴です。

情報の不変性は人間の心理に大きな影響を与えるはずです。書籍には「新刊」「旧刊」「古書」があり、これらは出版された年が新しいか古いかを言っています。しかし我々が本の新旧について暗黙に抱いている見方は、単に出版年の新旧だけでなく、紙というハードウェアが経年変化や汚れで劣化していく、その劣化度合いです。新=劣化なし、旧=劣化ありと暗黙に考えている。

電子書籍は劣化せず、古くなりません。10年前に出版された電子書籍で10年前の経済情勢を書いたものがあったとします。それは「古い」という概念は当てはまりません。「10年前に、その著者が、その当時の経済情勢を、そのように見ていた」という事実は変わらないし、その事実を表現した情報は不変です。ある人が電子書籍が進展すると「すべてが現在に属すると見えるようになるだろう」と言っていました。その通りだと思います。

特定のハードウェアから遊離した「情報」は、それが存在する場所、その情報を人間に提示する場所には依存しません。通信技術を使った情報の移動や交換がリアルタイムに低コストで出来ることが情報の大きな特徴です。

電子書籍でいうと「その場ですぐに買える」ことになります。アマゾン+宅配便は非常に便利なものですが、即時の魅力には勝てないでしょう。

情報は、時間に依存せず不変であることに加えて、場所にも依存しないことが重要な性質です。

「ハードウェアから遊離した、抽象的で、不変で、かつ場所に依存しない情報」から導かれることは、「情報は所有できない」ということです。情報を刻印したハードウェアは所有できますが、情報は所有できません。

電子書籍をスマートフォンや電子書籍リーダーにダウンロードして読むとき、暗黙に紙書籍のアナロジーが働いて「電子書籍を所有した」ように見えますが、決してそんなことはありません。ダウンロードするのはその方が(今は)利便性が高いからです。もしクラウド上の電子書籍をストリーミングで読む方が利便性が高ければ、そうなります。複数種類のハードウェア、たとえばスマートフォンとタブレットで同じ本を読み継ぐ場合には、電子書籍はクラウド上にあった方が便利なのは明白でしょう。どちらの利便性が高いかは、ネットワークの速度などのテクノロジーの進歩にも依存します。

情報は所有できないので、情報の一種である電子書籍も所有できません。従って電子書籍の購入とは、その電子書籍の「読書権」という権利を購入することになります。電子書籍という「情報へのアクセス権」、ないしは電子書籍という「情報の使用権」を購入すると言ってもいいでしょう。

紙書籍の場合、本というハードウェアを購入することは、その本の「所有権」を得ることでした。従って購入した本をどうするかは所有者の自由です。書棚に飾ってもいいし、ブックオフに持ち込んでもいいし、資源ゴミ(リサイクル)に出してもいいし、人にあげてもいいし、ヤフオクに出してもよい。

電子書籍の場合、読者は「読書権」を持つに過ぎません。できることは読書だけです。その「読書権」を勝手に他人に売り渡すことはできない。「販売権」を持っていないからです。電子書籍を他人に売ってよいという「販売権」を許諾できるのは電子書籍の出版元だけです。売ればいくらを出版元に支払うというような契約ですね。どのような条件で販売を許諾するかは出版サイドの裁量になります。販売権を持っていないかぎり「販売」はできないのです。

では「公共の電子書籍図書館」はどうなるのかという疑問が出てきますが、電子書籍の出版社が「貸出し可能な読書権、つまり図書館ライセンスとでも言うべきもの」を公共図書館に売るということに最終的になるはずです。図書館では、購入したライセンスの数だけの読書権を、同時に、一定の期間、市民に貸し出せます。たとえば「2週間だけ有効な読書権」です。

電子書籍は出版・販売する側にとって、不法コピーが横行するのではとか、定価販売を強制できないため売上げが下がるのではとか、懸念材料はいろいろあると思いますが、「電子書籍は紙書籍に比べて、非常に大きな権利や裁量幅を出版・販売サイドが保持できる」というのも事実だと思います。そこに目をつけて、大きなビジネスチャンスだと出版業界あげての電子書籍ブームが起こってもよいと思うのですが、そうなっていないのは不思議です。

一方、出版・販売サイドがビジネスとしての利益を確保するためには「読書権をもつ人だけが読書できるようにするためのメカニズム」を構築する必要があります。これは現代のIT技術を使えば何ら問題はないのですが、課題は標準化と読者の利便性でしょう。

「電子書籍は所有できない」「電子書籍の購入は、読む権利の購入である」ということの意味は、航空機や新幹線の電子チケットをみればよく理解できます。電子チケットはチケットを情報化したものです。

航空会社から電子チケットを購入したということは「指定された航空機に搭乗する権利を、本人が購入した」ということです。物理的なチケットはどこにもありません。その人が購入したという「情報」が航空会社の(どこかの)コンピュータに記録されているだけです。搭乗するには本人認証ができれば十分であり、本人確認の手段は何でもいいわけです。パスポートでも、ICカード付きのマイレージカードでもよい。クルマの免許証でもよい(そういう航空会社はないと思いますが)。電子チケットをパソコンで印刷して持っていき、バーコードを搭乗口で読み込ませたとしても、その印刷した紙が「チケット」では決してない。バーコードを読み込ませるというやり方で「電子チケットを購入した本人であることの証明」をしているわけです。

本人認証さえできれば良いのだから、生体認証(指紋とか静脈とか)でも可能です。手のひら静脈パターンを航空会社やJRに登録しておき、搭乗口・改札口で手のひらをかざして搭乗・乗車するというのは、技術的には全く可能です(そこまでする意味があるかはともかく)。

これを電子書籍に置き換えてみると、たとえば将来の「電子書籍カフェ」が想像できるでしょう。そこでは電子書籍を読むのに最も適した端末(大きめの画面の電子ペーパーを使った端末など)があり、本人認証をして(ID/Passwordや、何らかのICカードなど)、自分の購入した(読む権利のある)電子書籍を読む。もちろん読みかけの本の読みかけのページから読む・・・・・・。電子書籍は読む場所とハードウェアを選ばないのです。

電子チケットは航空会社・鉄道会社のビジネスを変えました。たとえばJR東海の東海道新幹線の電子チケットを例にとると、JR東海にとっての効果は

などです。

利用者にとっても、

というメリットがあります。ちなみに、乗車当日にICカードを忘れたとしても、駅で本人認証ができれば乗車できるということが原理的には十分可能です。例えば本人の個人情報(住所、生年月日、電話番号)と乗車区間を申告するなどです。

モノ(= チケット)への依存から脱却して情報化すること(= 電子チケット)は大きな変化です。これと同じことが電子書籍でも起こるはずです。何が起こるか、類推は容易でしょう。

情報を人間に提示するハードウェア、装置、機械、デバイスは特定のものに限られるわけではありません。情報は、それを表示するデバイスとは独立しています。紙書籍が「綴じられた紙の束」というハードウェアに限定されているのとは大きな違いです。

電子書籍を読む装置としては、

◆電子書籍リーダー(専用装置)

◆スマートフォン

◆タブレット

◆パソコン

◆ヘッド・マウント・ディスプレイ

◆紙

など多様なものが考えられます。最後に書いたように、もちろん紙も、なおかつ有力な情報表示ハードウェアです。電子書籍は要望に応じて紙にする(本にする)ことも容易です(On Demand Publishing)。

情報を提示(表示)する装置の多様性から導かれる一つの重要なポイントは「ユニバーサル・リーディング」が可能になることです。

ユニバーサル・デザインという言い方がありますね。人間が生活に使用する各種の器具や住宅を、高齢者や障害のある人、社会的弱者にも扱いやすいデザインにすることを主に指します。これと類似の意味で「さまざまな状況にある人が容易に読書できるようにする」ことを「ユニバーサル・リーディング」と言うことにします。

電子書籍を前提に視力の弱い人にも読みやすい工夫ができます(文字拡大など)。また病室で寝たきりの人もヘッド・マウント・ディスプレイで容易に読書ができるでしょう。それよりも「病室ベッド用の読書装置」が開発されるかもしれません。ユニバーサル・リーディングのさまざまな可能性は大きいと思います。

情報の定義上、情報の蓄積も特定のハードウェアに依存しません。現在でも電子書籍の蓄積・保存は紙にくらべて圧倒的に低コストです。今後の技術進歩でますます費用は下がるでしょう。

利用者がまず感じる情報化の直接のメリットは、この蓄積のコストがかからないということです。電子書籍は「軽い」し「かさばらない」し「捨てなくてよい」。そもそも情報は所有できないので捨てるという概念がなくなります。また出版サイドから言うと、在庫・保存コストが激減することで品切れ・絶版がなくなります。旧刊書の価値が向上し、そこに光があたるでしょう。

今はあまり言いませんが「マルチメディア」という言い方がありました。文章、写真、音声、動画を融合させた情報の表現形態です。このマルチメディアは情報化の本質です。デジタル情報はすべてのものをオンとオフのビットで表現します。ビットで表現するということにおいてはメディア間の垣根はないのです。

紙の書籍では、文字が主体で図(さし絵、写真、図、表など)がサブのものを本と呼び、図が主のものを図鑑と読んでいますが、その境目は無くなっていくでしょう。また、電子書籍とWebページとの境目も無くなっていくと考えられます。どこまでが書籍でどこまでがWebページか、定義できないし区別もつかなくなる。いいか悪いかは別として「書籍のWebコンテンツ化」が進むと思います。

情報化=デジタル情報化にともない、コンピュータの処理によって電子書籍にさまざまな付加価値をつけることができます。

最大の付加価値は検索です。デジタル化した本は内容検索(全文検索)が可能になります。インターネットに公開されているさまざまな情報は検索エンジンで全文検索が可能ですが、実は最も検索したい情報は本の内容なのです。学者の論文はインターネット上で公開され、それが検索できることによって学問の進歩が成り立っています。本の内容が検索できることは、これ以上に人類に役立つと思います。

もう一つだけ例をあげると「音声読み上げ」です。すでに実用化されていますが、その精度は年々進歩しています。新刊書がすべて電子書籍化されると、新刊書の文字部分の音声化は自動的に行えることになります。ユニバーサル・リーディングという観点からも、社会に与えるインパクトは大きいと思います。

以上のような「本の情報化」は読者が本に接する概念を大きく変えることになると思います。この例として、個人の電子書籍の書棚がどういうものになるかを想像してみます。「個人電子書棚」は最終的には次のようになると思います。

パソコンで「個人電子書棚」を閲覧するとします(パソコンでなくても、スマホでもタブレットでも同じです)。「個人電子書棚」を開くと次のような本が順にこの順番で一覧できます。

購入した本

① 今読んでいる本

② 購入済で、まだ読んでいない本

③ 最近購入し、読んだ本

④ 購入した本(①②③以外)

購入していない本

⑤ 購入予定の本

⑥ それ以外の本

①から④は「個人が読書権をもつ本」です。数は人によりますが、普通は数10冊~数1000冊といったところでしょう。もちろん①の「今読んでいる本」はどこまで読んだかが記憶されていて、読書用ハードウェアを変えても読み継ぐこことができます。

⑤⑥は「個人が読書権を持たない本」で、本の一部だけを制約条件付きで読むことができます(=電子立ち読み。次項)。気に入れば、⑤の購入予定の本にリストする、ないしはその場で購入して②になる。⑤⑥の冊数は数10万冊で、ジャンルごとや、出版年代ごとに分類されるでしょう。数10万冊を分かりやすく表示することは容易ではありませんが、個人の好み(好きな作家や関心があるテーマなど)を取り入れて表示方法をパーソナライズすれば可能だと思います。もちろん検索機能が重要です。電子書籍化していない紙書籍を併せて表示することもできます。

本の情報化が進むと「購入した本か、購入していない本かの違いは、そんなにはない」ようになります。違いは、書籍全体を読む「読書権」があるかないかです。であれば、購入した本と購入可能な本を同一の枠組みで「個人電子図書館」に表示し、たとえば「購入した本との親和性が高い、まだ購入していない本」を優先的に表示するのが個人にとっての利便性が高まります。作者やジャンルやテーマなどによる親和性です。

こういった購入・未購入の本をシームレスに表示する「個人電子図書館サービス」を作れるのは、電子書籍を販売するオンライン・ブックストアです。しかも流通している電子書籍を網羅でき、かつ電子化されていない紙書籍の閲覧や購入もできるストアです。こういったストアをいかに作るか、ストアの競争と合従連衡が進むでしょう。

電子書籍のビジネスモデル

今まで書いた本の情報化の意味を踏まえると、電子書籍では従来の紙書籍になかった新たなビジネス形態が出てくると予想されます。それを何点かあげてみたいと思います。以降は「現在の電子書籍業界がこうなっている」ということではありません。現在進行中のものもありますが、情報化の帰結としてこういう姿になるだろうということを多分に含んでいます。

「電子立ち読み」については、No.59「電子書籍と再販制度の精神」に書きました。日本書籍出版協会は、本の定価販売の必要性を説明するホームページで次のように主張しています。

さすがに「立ち読みをして買ってください」とは書いてませんが、本は手にとって見てから買うものであり、そのために全国津々浦々の書店に本を行き渡らせるには定価販売が必要だという論理でした。

No.59「電子書籍と再販制度の精神」の電子立ち読みのところを再掲すると、以下です。

「電子立ち読み」は公平性があると言えます。紙書籍だと本屋さんで「立ち読みで1冊読破する」こともできますが(本屋さんには嫌がられるでしょうが)「電子立ち読み」ではそれを防ぐこともできます。

電子書籍の前半は無料、後半だけが有料という販売の仕方も大いにありうると思います。返金保証のミステリーというのがありますね。後半が袋とじになっていて、袋を開封しない限り返金に応じるという本です。電子書籍ではこの売り方が簡単にできることになります。

これはミステリーに限ったことではありません。紙の書籍は目次をみて「あたり」をつけ、本文を何カ所か拾い読みすることで読みたい本かどうかを判別します。しかし中にはハズレがある。ハズレというのは、購入して読み出してはみたもののつまらない本です。文章がひどくて読むに耐えないということもある。私はこういう本は途中で読むのをやめて捨てることにしています。お金を払ってしまったのは惜しいが、時間の無駄のほうがもっと惜しい。

前半、ないしは1/3だけは無料(電子立ち読みが可能)という販売方法に期待したいと思います。お金を惜しんでいるのではなく、限られた時間で有益な読書をしたいからなのです。

情報は所有できません。電子書籍の所有権を買うことはできず、買うのは読書権です。そうなると、前にも書いたように、読む権利をもっている本とそうでない本の「差はあまりない」のです。ここから類推できることは、音楽のように「定額制の契約」が出てくるだろうということです。もちろん人気作家の新刊書などは別ですが、ある一定範囲の本は「月額 xxx 円で読み放題」とい料金体系です。

プロのライターでもない、仕事をもっている人が1ヶ月に読める本(読む本)は限られています。読み放題といっても何10冊も読めるわけではない。定額制も十分にありうるビジネス形態だと思います。

電子書籍の大きな可能性は、絶版や品切れになっている本の再販が活性化するだろうということです。

文学史上で傑作を書いた作家でも、意外に絶版になってる「あまり知られていない本」があったりします。紙書籍に比べて電子書籍の再販のコストは低いわけです。年間10冊しか売れなくても、10年売れれば利益が出る。そういう本を1000冊そろえればビジネスとして成り立つ、というような判断も出てくるでしょう。

電子書籍では、第1版に追加や修正を加えた第2版・第3版の出版が容易になります。改版の目的の一つは誤記・誤植や校正もれ、事実関係の誤りの修正です。著者としては意図しない誤りを発見した場合、なんとか修正したいと思うものです。こういうたぐいの修正版は、第1版を買った人には無料で配布されるでしょう。

しかし誤記・誤植以上に、時間の経緯とともに改版していった方がよい本があります。たとえば、

・科学の最前線を解説した本

・家庭の医学、のような本。

・旅行ガイド

などで、「記載すべき情報が日進月歩」というコンテンツです。もちろんこういったコンテンツはWebページで無料で見られるものもたくさんあるのですが、書籍の重要な点は「専門家が保証した信頼できる情報である」ことです。さらに改版に際しては、電子書籍なら「追加されたところ、修正されたところを色を変える」ことも容易です。また第1版の購入者には改版を安く売ることも可能になります。

日進月歩の情報の更新とは別に、ミステリーのジャンルで「全く別の結末の新版」を出すことも出来るでしょう。どんでん返しで終わったストーリーが、第2版では数年後にさらなるどんでん返しが起こる、といったことも可能だと思います。始めからそのように計画して本を書かないといけませんが。

岩波ブックレットというシリーズがあります。テーマを絞った特定の社会問題の解説などが主で、50-60ページほどの冊子です。価格は500円で、既に800冊以上が発行されています。ブックレットというのは「小さな本」という意味ですが「本というには短いが、雑誌記事というには長すぎる」コンテンツはあるものです。

もちろん文芸作品でもありうる。短編小説の本を買うと、活字が大きめで行間があいていて、要するに情報としてはスカスカでなんだか損をしたような気分になる本があります。紙の書籍にはそれに見合った情報量というものがどうしてもあり、それより少ないものは違和感が出てくる。

ブックレットを出すには電子書籍が最適のメディアだと思います。

音楽の世界では、以前はCDの「シングル」か「アルバム」という単位での購入でしたが、音楽が情報化されるとアルバムにしか収録されいない曲も「1曲単位の購入」が可能になりました。いわゆる「切り売り」ですが、これをマイクロ・コンテンツと呼ぶことがあります。コンテンツの単位が小さくなるという意味です。本の世界でもマイクロ・コンテンツに向いたものがあります。

などです。

もちろんこれらの中には「統一されたコンセプトのもとに書かれた短編を収めたもの」もありますが、そうでないものも多い。雑誌に書いた「雑文」を集め、さも全体が統一されているかのような目次と構成を編集者がひねりだし、一冊の「本にまとめた」ものがあります。内容もエッセイと書評と追悼文の混ぜ合わせだったりする。こういう本は「抱き合わせ販売」だと思うのですね。抱き合わせる必然性のないものを抱き合わせている。こうなる理由は、紙の本はある一定の分量がないと本と見なされないからです。電子書籍はそういった制約を取り払います。

文芸書以外にもマイクロ・コンテンツに適した本がいろろあります。

などです。

ブックレットとマイクロ・コンテンツの考察から導かれることは

ということだと思います。このリーズナブルな分量を満たさないものがブックレットとマイクロ・コンテンツでした。しかし逆も言える。リーズナブルな分量を越える「長編」があります。10巻、数10巻という分量の本で、しかも連続したストーリー展開をもった本です。こういった分量の長編は、実は電子書籍に向いていると思います。電子書籍の技術を駆使すると、前の巻への参照が容易だし、混乱して訳が分からなくなる多数の登場人物の解説を常時参照できる。また第1巻から購入している読者は安く購入できるといった販売方法も可能です。

日本が世界に誇れる文芸作品を一つだけあげるとすると『源氏物語』で決まりだと思いますが、紫式部が1000年前に書いたこの小説は、現代人からすると「リーズナブルな分量を越える長編」なのですね。電子書籍は「日本の伝統」の復活に役立つと思います。

電子書籍のもたらす大きな革新は、従来の「自費出版」のハードルがぐっと下がることでしょう。従来とは違うという意味を込めて「セルフ・パブリッシング」と呼びます。

これはアマゾン(英語版など)で既に実現されています。Amazon Digital Text Platform というサービスで、人手を介することなく本のアップロードとアマゾンのオンライン書店への陳列ができるものです。個人が有償でISBN(International Standard Book Number)を取得すると、それを入力することもできます。これはセルフ・パブリッシングが出版社の電子書籍と見分けがつかないことを意味しています。

セルフ・パブリッシングでは「粗悪電子書籍」が広まるといことを言う人がいます。確かにその危険性は大いにあります。しかしセルフ・パブリッシングが広まると「粗悪電子書籍を防止するような仕組み」も広まってくるでしょう。もちろんその第1はクチコミ情報、レビュー情報の公開ですが、意欲のあるアマチュア・ライターのために、積極的に電子書籍の質を上げるしくみもいろいろ考えられます。

まず、用字・用語の統一、誤字・脱字の修正、文として意味が通じない(通じにくい)部分の修正といったレベルのものです。このような修正は、著者の意向により専門の「セルフ・パブリッシング校正業者」に「校正委託」することが考えられます。「XXX会社・校正済み」ということで購入者に安心感を与えるわけです。

書いてあることが事実かどうかという「事実確認」の問題もあります。たとえば、前回のNo.59「電子書籍と再販制度の精神」で「電子書籍の8割は漫画」と書きました。そのあとで出典を明記したのですが(=日本経済新聞)、出典を明記しないで書くこともできます。ただし記憶にたどって書くと「電子書籍の9割以上は漫画」と書いてしまって、事実に(軽く)反する記述になるかもしれない。これを「電子書籍の大部分は漫画」と書けば問題はなくなります。

記載事実の正確性は出版物にとって重要です。No.53「ジュリエットからの手紙」の主人公のソフィーは雑誌・ニューヨーカーの事実調査員(fact checker)でした。ニューヨーカーのような雑誌は事実関係を非常に大切にしていて、それが雑誌の命となっています。もちろんソフィーのような調査をするには多大な費用がかかるので、セルフ・パブリッシングの著者がそこまでを第3者に委託するわけにはいかないのですが、記載事実の妥当性のチェックもいろんなレベルが考えられます。こういったチェックを含む「編集委託」もありうると思います。

さらにセルフ・パブリッシングの問題点は、他人の権利侵害になりうる記述です。特に名誉毀損や著作権の侵害です。紙の書籍の場合、訴えられるのは出版社と著者ですが、セルフ・パブリッシングの場合は出版社はないので、著者だけで対応する必要があります。こういった「法的な問題になりうる記述を避ける」ことも「編集委託」で解決できるものが多いと思います。第3者の意見を聞くか聞かないかは著者の判断と自己責任でやればいいわけです。また著作権については「それとは知らずに侵害してしまうケース」もあるでしょう。そのリスクをカバーするための「セルフ・パブリッシング保険」もありうると思います。

セルフ・パブリッシングにおける「校正委託」や「編集委託」は、機能としては従来から出版社がやっていたことであり、これらの重要性は変わらないと思います。従って出版社が中心となって著者と相談しながら編集を進める従来型の出版が無くなるわけではありません。クルマのメイテナンスと似ています。クルマを購入したディーラーに点検・車検・消耗品の交換・補修などのすべてを任せる人もいれば、それぞれで最適な(たとえば費用が安い)業者をみつけて依頼する(あるものは自分でやる)人もいます。どちらもそれなりのメリットがあるわけです。

「従来型出版」に加えて「セルフ・パブリッシング」が可能になると、著者サイドからみた出版のチャンスや多様性が増します。「セルフ・パブリッシング」は玉石混交になるでしょうが「石」はいずれ淘汰されます。社会全体でみると「玉」の発掘効果の方が大きいと思います。

日本をささえる情報インフラ

電子書籍で今後起こりうることを何点か予測しましたが、これらは出版のチャンスと多様性を増し、また本が入手できないとか入手しにくいということを最小化し、また知られていない隠れた本に光を当てたり、新たな書き手の発掘に役立ちます。

No.59「電子書籍と再販制度の精神」で「本は教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラである」という日本書籍出版協会の主張を紹介しましたが、その通りだと思います。その情報インフラとしての本の役割をいっそう高めるのが電子書籍だと思います。

上の文章の中で

との主旨を書きました。それを象徴する新聞記事を紹介します。

「東洋文庫」は、アジアの古典の宝庫というか「非西洋の知的財産の宝庫」ですね。平凡社という出版社を象徴する文庫です。私は熱心な読者ではないけれど(4冊持っています)この文庫が日本語の出版物の中でも非常に重要な位置にあることぐらいは分かります。このことだけをみても、電子書籍がもたらすインパクトの大きさが理解できます。

補記1の記事にあったブックライブ社が新しいビジネスを始めるとの報道がありました。

20人からの要望のある希少本・絶版本がどれだけの潜在需要があると判断するのか、このあたりがビジネスのポイントでしょう。20人は「是非ともその本を入手したい人」です。潜在需要を掘り起こすように動いてくれる可能性も大いにある。この人たちとどう連携するかもポイントだと思います。

「電子書籍版・個人全集」という形で、絶版本を再出版する動きも出てきました。

電子書籍は「本の情報化」

端的に言うと電子書籍は本を「情報化」したものです。紙というハードウェアに書かれている書籍の内容、その情報だけをハードウェアとは分離し、独立させたものです。

| |||

| SONY Reader PRS-G1 | |||

パソコンにダウンロードした電子書籍はハードディスクなりメモリなりに書き込まれますが、書き込まれているというその状態は「情報の仮の姿」であって、情報の本質ではありません。それはCDが「音楽情報の仮の姿」であるのと全く同じです。CDはプラスチックの微細な凹凸構造で情報を表現していますが、その構造は情報の表現形態の1つの例に過ぎません。ハードウェアとしての別の表現形態もいっぱいある。

この「特定のハードウェアとは遊離している情報」が、書籍を大きく変えるでしょう。それが電子書籍のもたらす革命の根幹です。No.55「ウォークマン(2)ソニーへの期待」で、CDは音楽の情報化であることに触れ、

音楽を情報化したということは、一般的に「情報化」の帰結として起こることは遅かれ早かれ全部起こるのであり、事実そうなっていった。 |

と書きました。この言い方は、そっくりそのまま電子書籍に当てはめることができます。つまり、

電子書籍は「本の情報化」であり、本を情報化したということは、一般的に「情報化」の帰結として起こることは遅かれ早かれ全部起こる。 |

というわけです。では何が起こるのか、それを考えてみるのが以下の目的です。まず考える前提として「情報」の重要な性格を何点かあげてみたいと思います。

|

以降の「情報化」とは暗黙に「デジタル情報化」のことを言っています。つまり情報を0と1のビットであらわす形の情報化で、デジタル・コンピュータで処理可能という前提です。 従って細かく言うと本の情報化は本の全てをカバーできるわけではなく、デジタルで表現可能な範囲の情報化です。人間の感性に係わるようなもの(たとえば質感)の情報化はできません。 |

| 情報は不変 |

「情報」の非常に重要な特徴は「不変」ということです。この世界で、ほとんど唯一の変わらないものが情報だと言えるでしょう。

ハードウェアは変化します。CDは一見変化しないように見えますが、数10年の時の経過を過ぎるとプラスチックが変質・変形していって情報が読み取れなくなるでしょう。むろん外部からの力が加わると破壊されます。人間を含む生命が変化するのはあたりまえですが、ハードウェアも短期・長期に変化します。不変なハードウェアというものはありません。

しかしハードウェアから遊離した「情報」という抽象的な存在は不変です。CDが読み取れなくなるなら、そこに刻印された情報を別の媒体に移し変えればよい。ハードウェアとしての形態は全く違っても「情報としては同じ」です。そういう意味で不変なのです。情報以外で「不変なもの」は、この世の中であまり思いつきません。宇宙で普遍的に成り立つ物理法則はその例でしょうか。

情報が不変であるということは、持続的・永久的にその情報の保存ができ、それに人間がアクセスすることが可能だということです。劣化することなく、持続的にアクセス可能である・・・・・・。これは情報の大きな特徴です。

情報の不変性は人間の心理に大きな影響を与えるはずです。書籍には「新刊」「旧刊」「古書」があり、これらは出版された年が新しいか古いかを言っています。しかし我々が本の新旧について暗黙に抱いている見方は、単に出版年の新旧だけでなく、紙というハードウェアが経年変化や汚れで劣化していく、その劣化度合いです。新=劣化なし、旧=劣化ありと暗黙に考えている。

電子書籍は劣化せず、古くなりません。10年前に出版された電子書籍で10年前の経済情勢を書いたものがあったとします。それは「古い」という概念は当てはまりません。「10年前に、その著者が、その当時の経済情勢を、そのように見ていた」という事実は変わらないし、その事実を表現した情報は不変です。ある人が電子書籍が進展すると「すべてが現在に属すると見えるようになるだろう」と言っていました。その通りだと思います。

| 情報は場所に依存しない |

特定のハードウェアから遊離した「情報」は、それが存在する場所、その情報を人間に提示する場所には依存しません。通信技術を使った情報の移動や交換がリアルタイムに低コストで出来ることが情報の大きな特徴です。

電子書籍でいうと「その場ですぐに買える」ことになります。アマゾン+宅配便は非常に便利なものですが、即時の魅力には勝てないでしょう。

情報は、時間に依存せず不変であることに加えて、場所にも依存しないことが重要な性質です。

| 情報は所有できない |

「ハードウェアから遊離した、抽象的で、不変で、かつ場所に依存しない情報」から導かれることは、「情報は所有できない」ということです。情報を刻印したハードウェアは所有できますが、情報は所有できません。

電子書籍をスマートフォンや電子書籍リーダーにダウンロードして読むとき、暗黙に紙書籍のアナロジーが働いて「電子書籍を所有した」ように見えますが、決してそんなことはありません。ダウンロードするのはその方が(今は)利便性が高いからです。もしクラウド上の電子書籍をストリーミングで読む方が利便性が高ければ、そうなります。複数種類のハードウェア、たとえばスマートフォンとタブレットで同じ本を読み継ぐ場合には、電子書籍はクラウド上にあった方が便利なのは明白でしょう。どちらの利便性が高いかは、ネットワークの速度などのテクノロジーの進歩にも依存します。

| 情報の購入は権利の購入 |

情報は所有できないので、情報の一種である電子書籍も所有できません。従って電子書籍の購入とは、その電子書籍の「読書権」という権利を購入することになります。電子書籍という「情報へのアクセス権」、ないしは電子書籍という「情報の使用権」を購入すると言ってもいいでしょう。

紙書籍の場合、本というハードウェアを購入することは、その本の「所有権」を得ることでした。従って購入した本をどうするかは所有者の自由です。書棚に飾ってもいいし、ブックオフに持ち込んでもいいし、資源ゴミ(リサイクル)に出してもいいし、人にあげてもいいし、ヤフオクに出してもよい。

電子書籍の場合、読者は「読書権」を持つに過ぎません。できることは読書だけです。その「読書権」を勝手に他人に売り渡すことはできない。「販売権」を持っていないからです。電子書籍を他人に売ってよいという「販売権」を許諾できるのは電子書籍の出版元だけです。売ればいくらを出版元に支払うというような契約ですね。どのような条件で販売を許諾するかは出版サイドの裁量になります。販売権を持っていないかぎり「販売」はできないのです。

では「公共の電子書籍図書館」はどうなるのかという疑問が出てきますが、電子書籍の出版社が「貸出し可能な読書権、つまり図書館ライセンスとでも言うべきもの」を公共図書館に売るということに最終的になるはずです。図書館では、購入したライセンスの数だけの読書権を、同時に、一定の期間、市民に貸し出せます。たとえば「2週間だけ有効な読書権」です。

電子書籍は出版・販売する側にとって、不法コピーが横行するのではとか、定価販売を強制できないため売上げが下がるのではとか、懸念材料はいろいろあると思いますが、「電子書籍は紙書籍に比べて、非常に大きな権利や裁量幅を出版・販売サイドが保持できる」というのも事実だと思います。そこに目をつけて、大きなビジネスチャンスだと出版業界あげての電子書籍ブームが起こってもよいと思うのですが、そうなっていないのは不思議です。

一方、出版・販売サイドがビジネスとしての利益を確保するためには「読書権をもつ人だけが読書できるようにするためのメカニズム」を構築する必要があります。これは現代のIT技術を使えば何ら問題はないのですが、課題は標準化と読者の利便性でしょう。

| 電子チケット化する電子書籍 |

「電子書籍は所有できない」「電子書籍の購入は、読む権利の購入である」ということの意味は、航空機や新幹線の電子チケットをみればよく理解できます。電子チケットはチケットを情報化したものです。

航空会社から電子チケットを購入したということは「指定された航空機に搭乗する権利を、本人が購入した」ということです。物理的なチケットはどこにもありません。その人が購入したという「情報」が航空会社の(どこかの)コンピュータに記録されているだけです。搭乗するには本人認証ができれば十分であり、本人確認の手段は何でもいいわけです。パスポートでも、ICカード付きのマイレージカードでもよい。クルマの免許証でもよい(そういう航空会社はないと思いますが)。電子チケットをパソコンで印刷して持っていき、バーコードを搭乗口で読み込ませたとしても、その印刷した紙が「チケット」では決してない。バーコードを読み込ませるというやり方で「電子チケットを購入した本人であることの証明」をしているわけです。

本人認証さえできれば良いのだから、生体認証(指紋とか静脈とか)でも可能です。手のひら静脈パターンを航空会社やJRに登録しておき、搭乗口・改札口で手のひらをかざして搭乗・乗車するというのは、技術的には全く可能です(そこまでする意味があるかはともかく)。

これを電子書籍に置き換えてみると、たとえば将来の「電子書籍カフェ」が想像できるでしょう。そこでは電子書籍を読むのに最も適した端末(大きめの画面の電子ペーパーを使った端末など)があり、本人認証をして(ID/Passwordや、何らかのICカードなど)、自分の購入した(読む権利のある)電子書籍を読む。もちろん読みかけの本の読みかけのページから読む・・・・・・。電子書籍は読む場所とハードウェアを選ばないのです。

電子チケットは航空会社・鉄道会社のビジネスを変えました。たとえばJR東海の東海道新幹線の電子チケットを例にとると、JR東海にとっての効果は

| ◆ | 紙のチケットを売るとき、売り手が第3者(JR東日本やJR西日本など)の場合は販売手数料を支払う必要があるが(5%と言われています)、電子チケットではその必要がない。電子チケットはJR東海でしか買えないから。 | |

| ◆ | 電子チケットは街の金券ショップやオークションに出回らない。 |

などです。

利用者にとっても、

| ◆ | 紛失のリスクがなくなる。ICカードを紛失したとしても再発行できる。 |

というメリットがあります。ちなみに、乗車当日にICカードを忘れたとしても、駅で本人認証ができれば乗車できるということが原理的には十分可能です。例えば本人の個人情報(住所、生年月日、電話番号)と乗車区間を申告するなどです。

モノ(= チケット)への依存から脱却して情報化すること(= 電子チケット)は大きな変化です。これと同じことが電子書籍でも起こるはずです。何が起こるか、類推は容易でしょう。

| 情報の提示は、特定のハードウェアに依存しない |

情報を人間に提示するハードウェア、装置、機械、デバイスは特定のものに限られるわけではありません。情報は、それを表示するデバイスとは独立しています。紙書籍が「綴じられた紙の束」というハードウェアに限定されているのとは大きな違いです。

電子書籍を読む装置としては、

◆電子書籍リーダー(専用装置)

◆スマートフォン

◆タブレット

◆パソコン

◆ヘッド・マウント・ディスプレイ

◆紙

など多様なものが考えられます。最後に書いたように、もちろん紙も、なおかつ有力な情報表示ハードウェアです。電子書籍は要望に応じて紙にする(本にする)ことも容易です(On Demand Publishing)。

情報を提示(表示)する装置の多様性から導かれる一つの重要なポイントは「ユニバーサル・リーディング」が可能になることです。

ユニバーサル・デザインという言い方がありますね。人間が生活に使用する各種の器具や住宅を、高齢者や障害のある人、社会的弱者にも扱いやすいデザインにすることを主に指します。これと類似の意味で「さまざまな状況にある人が容易に読書できるようにする」ことを「ユニバーサル・リーディング」と言うことにします。

電子書籍を前提に視力の弱い人にも読みやすい工夫ができます(文字拡大など)。また病室で寝たきりの人もヘッド・マウント・ディスプレイで容易に読書ができるでしょう。それよりも「病室ベッド用の読書装置」が開発されるかもしれません。ユニバーサル・リーディングのさまざまな可能性は大きいと思います。

| 情報の蓄積は低コスト |

情報の定義上、情報の蓄積も特定のハードウェアに依存しません。現在でも電子書籍の蓄積・保存は紙にくらべて圧倒的に低コストです。今後の技術進歩でますます費用は下がるでしょう。

利用者がまず感じる情報化の直接のメリットは、この蓄積のコストがかからないということです。電子書籍は「軽い」し「かさばらない」し「捨てなくてよい」。そもそも情報は所有できないので捨てるという概念がなくなります。また出版サイドから言うと、在庫・保存コストが激減することで品切れ・絶版がなくなります。旧刊書の価値が向上し、そこに光があたるでしょう。

| 情報の表現形態は融合する |

今はあまり言いませんが「マルチメディア」という言い方がありました。文章、写真、音声、動画を融合させた情報の表現形態です。このマルチメディアは情報化の本質です。デジタル情報はすべてのものをオンとオフのビットで表現します。ビットで表現するということにおいてはメディア間の垣根はないのです。

紙の書籍では、文字が主体で図(さし絵、写真、図、表など)がサブのものを本と呼び、図が主のものを図鑑と読んでいますが、その境目は無くなっていくでしょう。また、電子書籍とWebページとの境目も無くなっていくと考えられます。どこまでが書籍でどこまでがWebページか、定義できないし区別もつかなくなる。いいか悪いかは別として「書籍のWebコンテンツ化」が進むと思います。

| 情報はコンピュータ処理が可能 |

情報化=デジタル情報化にともない、コンピュータの処理によって電子書籍にさまざまな付加価値をつけることができます。

最大の付加価値は検索です。デジタル化した本は内容検索(全文検索)が可能になります。インターネットに公開されているさまざまな情報は検索エンジンで全文検索が可能ですが、実は最も検索したい情報は本の内容なのです。学者の論文はインターネット上で公開され、それが検索できることによって学問の進歩が成り立っています。本の内容が検索できることは、これ以上に人類に役立つと思います。

もう一つだけ例をあげると「音声読み上げ」です。すでに実用化されていますが、その精度は年々進歩しています。新刊書がすべて電子書籍化されると、新刊書の文字部分の音声化は自動的に行えることになります。ユニバーサル・リーディングという観点からも、社会に与えるインパクトは大きいと思います。

以上のような「本の情報化」は読者が本に接する概念を大きく変えることになると思います。この例として、個人の電子書籍の書棚がどういうものになるかを想像してみます。「個人電子書棚」は最終的には次のようになると思います。

| 「個人電子書棚」のイメージ |

パソコンで「個人電子書棚」を閲覧するとします(パソコンでなくても、スマホでもタブレットでも同じです)。「個人電子書棚」を開くと次のような本が順にこの順番で一覧できます。

購入した本

① 今読んでいる本

② 購入済で、まだ読んでいない本

③ 最近購入し、読んだ本

④ 購入した本(①②③以外)

購入していない本

⑤ 購入予定の本

⑥ それ以外の本

①から④は「個人が読書権をもつ本」です。数は人によりますが、普通は数10冊~数1000冊といったところでしょう。もちろん①の「今読んでいる本」はどこまで読んだかが記憶されていて、読書用ハードウェアを変えても読み継ぐこことができます。

⑤⑥は「個人が読書権を持たない本」で、本の一部だけを制約条件付きで読むことができます(=電子立ち読み。次項)。気に入れば、⑤の購入予定の本にリストする、ないしはその場で購入して②になる。⑤⑥の冊数は数10万冊で、ジャンルごとや、出版年代ごとに分類されるでしょう。数10万冊を分かりやすく表示することは容易ではありませんが、個人の好み(好きな作家や関心があるテーマなど)を取り入れて表示方法をパーソナライズすれば可能だと思います。もちろん検索機能が重要です。電子書籍化していない紙書籍を併せて表示することもできます。

本の情報化が進むと「購入した本か、購入していない本かの違いは、そんなにはない」ようになります。違いは、書籍全体を読む「読書権」があるかないかです。であれば、購入した本と購入可能な本を同一の枠組みで「個人電子図書館」に表示し、たとえば「購入した本との親和性が高い、まだ購入していない本」を優先的に表示するのが個人にとっての利便性が高まります。作者やジャンルやテーマなどによる親和性です。

こういった購入・未購入の本をシームレスに表示する「個人電子図書館サービス」を作れるのは、電子書籍を販売するオンライン・ブックストアです。しかも流通している電子書籍を網羅でき、かつ電子化されていない紙書籍の閲覧や購入もできるストアです。こういったストアをいかに作るか、ストアの競争と合従連衡が進むでしょう。

電子書籍のビジネスモデル

今まで書いた本の情報化の意味を踏まえると、電子書籍では従来の紙書籍になかった新たなビジネス形態が出てくると予想されます。それを何点かあげてみたいと思います。以降は「現在の電子書籍業界がこうなっている」ということではありません。現在進行中のものもありますが、情報化の帰結としてこういう姿になるだろうということを多分に含んでいます。

| 電子立ち読み |

「電子立ち読み」については、No.59「電子書籍と再販制度の精神」に書きました。日本書籍出版協会は、本の定価販売の必要性を説明するホームページで次のように主張しています。

出版物を読者の皆さんにお届けする最良の方法は、書店での陳列販売です。書店での立ち読み風景に見られるように、出版物は読者が手に取って見てから購入されることが多いのはご存知のとおりです。 |

さすがに「立ち読みをして買ってください」とは書いてませんが、本は手にとって見てから買うものであり、そのために全国津々浦々の書店に本を行き渡らせるには定価販売が必要だという論理でした。

No.59「電子書籍と再販制度の精神」の電子立ち読みのところを再掲すると、以下です。

立ち読みに最適なのが電子書籍です。「電子立ち読み」の仕組みを作るのは、IT技術としては容易です。表紙と目次と著者紹介のページを自由に閲覧できるようにし、本文は一定のページ数まで「電子立ち読み」できるようにする。立ち読み1回あたり30分までとか、合計2回までとかの制約をつけるのも簡単です。 |

「電子立ち読み」は公平性があると言えます。紙書籍だと本屋さんで「立ち読みで1冊読破する」こともできますが(本屋さんには嫌がられるでしょうが)「電子立ち読み」ではそれを防ぐこともできます。

| 後半が有料 |

電子書籍の前半は無料、後半だけが有料という販売の仕方も大いにありうると思います。返金保証のミステリーというのがありますね。後半が袋とじになっていて、袋を開封しない限り返金に応じるという本です。電子書籍ではこの売り方が簡単にできることになります。

これはミステリーに限ったことではありません。紙の書籍は目次をみて「あたり」をつけ、本文を何カ所か拾い読みすることで読みたい本かどうかを判別します。しかし中にはハズレがある。ハズレというのは、購入して読み出してはみたもののつまらない本です。文章がひどくて読むに耐えないということもある。私はこういう本は途中で読むのをやめて捨てることにしています。お金を払ってしまったのは惜しいが、時間の無駄のほうがもっと惜しい。

前半、ないしは1/3だけは無料(電子立ち読みが可能)という販売方法に期待したいと思います。お金を惜しんでいるのではなく、限られた時間で有益な読書をしたいからなのです。

| 定額制 |

情報は所有できません。電子書籍の所有権を買うことはできず、買うのは読書権です。そうなると、前にも書いたように、読む権利をもっている本とそうでない本の「差はあまりない」のです。ここから類推できることは、音楽のように「定額制の契約」が出てくるだろうということです。もちろん人気作家の新刊書などは別ですが、ある一定範囲の本は「月額 xxx 円で読み放題」とい料金体系です。

プロのライターでもない、仕事をもっている人が1ヶ月に読める本(読む本)は限られています。読み放題といっても何10冊も読めるわけではない。定額制も十分にありうるビジネス形態だと思います。

| 再版ビジネス |

電子書籍の大きな可能性は、絶版や品切れになっている本の再販が活性化するだろうということです。

文学史上で傑作を書いた作家でも、意外に絶版になってる「あまり知られていない本」があったりします。紙書籍に比べて電子書籍の再販のコストは低いわけです。年間10冊しか売れなくても、10年売れれば利益が出る。そういう本を1000冊そろえればビジネスとして成り立つ、というような判断も出てくるでしょう。

| 改訂版ビジネス |

電子書籍では、第1版に追加や修正を加えた第2版・第3版の出版が容易になります。改版の目的の一つは誤記・誤植や校正もれ、事実関係の誤りの修正です。著者としては意図しない誤りを発見した場合、なんとか修正したいと思うものです。こういうたぐいの修正版は、第1版を買った人には無料で配布されるでしょう。

しかし誤記・誤植以上に、時間の経緯とともに改版していった方がよい本があります。たとえば、

・科学の最前線を解説した本

・家庭の医学、のような本。

・旅行ガイド

などで、「記載すべき情報が日進月歩」というコンテンツです。もちろんこういったコンテンツはWebページで無料で見られるものもたくさんあるのですが、書籍の重要な点は「専門家が保証した信頼できる情報である」ことです。さらに改版に際しては、電子書籍なら「追加されたところ、修正されたところを色を変える」ことも容易です。また第1版の購入者には改版を安く売ることも可能になります。

日進月歩の情報の更新とは別に、ミステリーのジャンルで「全く別の結末の新版」を出すことも出来るでしょう。どんでん返しで終わったストーリーが、第2版では数年後にさらなるどんでん返しが起こる、といったことも可能だと思います。始めからそのように計画して本を書かないといけませんが。

| ブックレット |

岩波ブックレットというシリーズがあります。テーマを絞った特定の社会問題の解説などが主で、50-60ページほどの冊子です。価格は500円で、既に800冊以上が発行されています。ブックレットというのは「小さな本」という意味ですが「本というには短いが、雑誌記事というには長すぎる」コンテンツはあるものです。

もちろん文芸作品でもありうる。短編小説の本を買うと、活字が大きめで行間があいていて、要するに情報としてはスカスカでなんだか損をしたような気分になる本があります。紙の書籍にはそれに見合った情報量というものがどうしてもあり、それより少ないものは違和感が出てくる。

ブックレットを出すには電子書籍が最適のメディアだと思います。

| マイクロ・コンテンツ |

音楽の世界では、以前はCDの「シングル」か「アルバム」という単位での購入でしたが、音楽が情報化されるとアルバムにしか収録されいない曲も「1曲単位の購入」が可能になりました。いわゆる「切り売り」ですが、これをマイクロ・コンテンツと呼ぶことがあります。コンテンツの単位が小さくなるという意味です。本の世界でもマイクロ・コンテンツに向いたものがあります。

| ◆ | 説話集(イソップ寓話集、千夜一夜物語、日本昔ばなしなど) | |

| ◆ | 短編集 | |

| ◆ | ショートショート | |

| ◆ | エッセイ | |

| ◆ | 雑文集 |

などです。

もちろんこれらの中には「統一されたコンセプトのもとに書かれた短編を収めたもの」もありますが、そうでないものも多い。雑誌に書いた「雑文」を集め、さも全体が統一されているかのような目次と構成を編集者がひねりだし、一冊の「本にまとめた」ものがあります。内容もエッセイと書評と追悼文の混ぜ合わせだったりする。こういう本は「抱き合わせ販売」だと思うのですね。抱き合わせる必然性のないものを抱き合わせている。こうなる理由は、紙の本はある一定の分量がないと本と見なされないからです。電子書籍はそういった制約を取り払います。

文芸書以外にもマイクロ・コンテンツに適した本がいろろあります。

| ◆ | 料理のレシピ本 | |

| ◆ | 家庭用の医学書 | |

| ◆ | 旅行ガイドブック | |

| ◆ | 雑誌のバックナンバーの記事 | |

| ◆ | 図鑑 |

などです。

| 長編の復活 |

ブックレットとマイクロ・コンテンツの考察から導かれることは

| 紙の本にはリーズナブルな長さ・分量があり、その範疇に入らないものは出版しにくい |

ということだと思います。このリーズナブルな分量を満たさないものがブックレットとマイクロ・コンテンツでした。しかし逆も言える。リーズナブルな分量を越える「長編」があります。10巻、数10巻という分量の本で、しかも連続したストーリー展開をもった本です。こういった分量の長編は、実は電子書籍に向いていると思います。電子書籍の技術を駆使すると、前の巻への参照が容易だし、混乱して訳が分からなくなる多数の登場人物の解説を常時参照できる。また第1巻から購入している読者は安く購入できるといった販売方法も可能です。

日本が世界に誇れる文芸作品を一つだけあげるとすると『源氏物語』で決まりだと思いますが、紫式部が1000年前に書いたこの小説は、現代人からすると「リーズナブルな分量を越える長編」なのですね。電子書籍は「日本の伝統」の復活に役立つと思います。

| セルフ・パブリッシング |

電子書籍のもたらす大きな革新は、従来の「自費出版」のハードルがぐっと下がることでしょう。従来とは違うという意味を込めて「セルフ・パブリッシング」と呼びます。

これはアマゾン(英語版など)で既に実現されています。Amazon Digital Text Platform というサービスで、人手を介することなく本のアップロードとアマゾンのオンライン書店への陳列ができるものです。個人が有償でISBN(International Standard Book Number)を取得すると、それを入力することもできます。これはセルフ・パブリッシングが出版社の電子書籍と見分けがつかないことを意味しています。

セルフ・パブリッシングでは「粗悪電子書籍」が広まるといことを言う人がいます。確かにその危険性は大いにあります。しかしセルフ・パブリッシングが広まると「粗悪電子書籍を防止するような仕組み」も広まってくるでしょう。もちろんその第1はクチコミ情報、レビュー情報の公開ですが、意欲のあるアマチュア・ライターのために、積極的に電子書籍の質を上げるしくみもいろいろ考えられます。

まず、用字・用語の統一、誤字・脱字の修正、文として意味が通じない(通じにくい)部分の修正といったレベルのものです。このような修正は、著者の意向により専門の「セルフ・パブリッシング校正業者」に「校正委託」することが考えられます。「XXX会社・校正済み」ということで購入者に安心感を与えるわけです。

書いてあることが事実かどうかという「事実確認」の問題もあります。たとえば、前回のNo.59「電子書籍と再販制度の精神」で「電子書籍の8割は漫画」と書きました。そのあとで出典を明記したのですが(=日本経済新聞)、出典を明記しないで書くこともできます。ただし記憶にたどって書くと「電子書籍の9割以上は漫画」と書いてしまって、事実に(軽く)反する記述になるかもしれない。これを「電子書籍の大部分は漫画」と書けば問題はなくなります。

記載事実の正確性は出版物にとって重要です。No.53「ジュリエットからの手紙」の主人公のソフィーは雑誌・ニューヨーカーの事実調査員(fact checker)でした。ニューヨーカーのような雑誌は事実関係を非常に大切にしていて、それが雑誌の命となっています。もちろんソフィーのような調査をするには多大な費用がかかるので、セルフ・パブリッシングの著者がそこまでを第3者に委託するわけにはいかないのですが、記載事実の妥当性のチェックもいろんなレベルが考えられます。こういったチェックを含む「編集委託」もありうると思います。

さらにセルフ・パブリッシングの問題点は、他人の権利侵害になりうる記述です。特に名誉毀損や著作権の侵害です。紙の書籍の場合、訴えられるのは出版社と著者ですが、セルフ・パブリッシングの場合は出版社はないので、著者だけで対応する必要があります。こういった「法的な問題になりうる記述を避ける」ことも「編集委託」で解決できるものが多いと思います。第3者の意見を聞くか聞かないかは著者の判断と自己責任でやればいいわけです。また著作権については「それとは知らずに侵害してしまうケース」もあるでしょう。そのリスクをカバーするための「セルフ・パブリッシング保険」もありうると思います。

セルフ・パブリッシングにおける「校正委託」や「編集委託」は、機能としては従来から出版社がやっていたことであり、これらの重要性は変わらないと思います。従って出版社が中心となって著者と相談しながら編集を進める従来型の出版が無くなるわけではありません。クルマのメイテナンスと似ています。クルマを購入したディーラーに点検・車検・消耗品の交換・補修などのすべてを任せる人もいれば、それぞれで最適な(たとえば費用が安い)業者をみつけて依頼する(あるものは自分でやる)人もいます。どちらもそれなりのメリットがあるわけです。

「従来型出版」に加えて「セルフ・パブリッシング」が可能になると、著者サイドからみた出版のチャンスや多様性が増します。「セルフ・パブリッシング」は玉石混交になるでしょうが「石」はいずれ淘汰されます。社会全体でみると「玉」の発掘効果の方が大きいと思います。

日本をささえる情報インフラ

電子書籍で今後起こりうることを何点か予測しましたが、これらは出版のチャンスと多様性を増し、また本が入手できないとか入手しにくいということを最小化し、また知られていない隠れた本に光を当てたり、新たな書き手の発掘に役立ちます。

No.59「電子書籍と再販制度の精神」で「本は教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラである」という日本書籍出版協会の主張を紹介しましたが、その通りだと思います。その情報インフラとしての本の役割をいっそう高めるのが電子書籍だと思います。

(次回に続く)

| 補記1 |

上の文章の中で

| ◆ | 電子書籍の大きな可能性は、絶版や品切れになっている本の再販が活性化することである。 | |

| ◆ | 紙もまた、電子書籍の有力な情報表示ハードウェアである。 |

との主旨を書きました。それを象徴する新聞記事を紹介します。

|

「東洋文庫」は、アジアの古典の宝庫というか「非西洋の知的財産の宝庫」ですね。平凡社という出版社を象徴する文庫です。私は熱心な読者ではないけれど(4冊持っています)この文庫が日本語の出版物の中でも非常に重要な位置にあることぐらいは分かります。このことだけをみても、電子書籍がもたらすインパクトの大きさが理解できます。

| 補記2 |

補記1の記事にあったブックライブ社が新しいビジネスを始めるとの報道がありました。

|

20人からの要望のある希少本・絶版本がどれだけの潜在需要があると判断するのか、このあたりがビジネスのポイントでしょう。20人は「是非ともその本を入手したい人」です。潜在需要を掘り起こすように動いてくれる可能性も大いにある。この人たちとどう連携するかもポイントだと思います。

| 補記3 |

「電子書籍版・個人全集」という形で、絶版本を再出版する動きも出てきました。

|

No.59 - 電子書籍と再販制度の精神 [技術]

No.1 の『クラバート』から始まって何回か本を取り上げました。『ドイツ料理万歳』『怖い絵』『ローマ人の物語』『雑兵たちの戦場』『小公女』『ふしぎなキリスト教』『ベラスケスの十字の謎』『華氏451度』『強い者は生き残れない』などです。それ以外に、部分的に引用した本もいろいろあります。今回は「本そのもの」について書いてみたいと思います。

No.51, 52 で紹介したレイ・ブラッドベリの『華氏451度』は「本を主題にした本」でした。この紹介の最後のところで、

という主旨のことを書きました。以降はその「電子書籍」についてです。『華氏451度』は、本のない世界を描くことによって人間にとっての本の意味を問いかけた小説でしたが、電子書籍について考察することも人間にとって本とは何かを鮮明にすると思っています。

後世から振り返ると、2012年(ないしは2013年)は(日本における)電子書籍普及の大きな転換点と見なされるかもしれません。ちょうど1995年がパソコンとインターネットが爆発的に普及する(世界的な)ターニングポイントになったようにです。それはWindows95とNetscapeという新製品や技術革新が後押ししました。

本・書籍はコンピュータやインターネットとは比較にならないほど長い歴史があるものです。電子書籍・電子出版の普及は、人間社会に与えるインパクトが非常に大きいと想定できます。

電子書籍の本格的な普及

電子書籍は何も今始まったことではなく、フリーの青空文庫やケータイ小説をはじめ、すでに10数年の歴史があり、配信企業も多いわけです。その市場規模(2011年)を書籍や雑誌と比較すると、ざっと言って

・電子書籍 約 800億円

・書籍 約 9000億円

・雑誌 約 1兆円

で、電子書籍は既にそれなりの市場規模があります。

しかし電子書籍の売上げの8割は漫画です。2012年5月19日の日本経済新聞によると、2010年度の電子書籍の売上げは約650億円であり、そのうち約520億円は電子漫画だとあります。つまり「ジャンルが偏っている」わけです。電子書籍の本格的な普及のきざしとは、今後、漫画だけでなく文芸物やノンフィクションなどの書籍の広いジャンルに電子書籍が広がっていきそうだということを言っています。その兆候が、出版社や印刷会社の業界をあげて電子書籍の普及をめざす動きです。

電子書籍化に向けた業界連合

2012年4月2日、電子書籍の普及促進をめざす「出版デジタル機構」が発足しました。以下、日本経済新聞の2012年5月5日の記事に沿って、この機構の要点をまとめると以下のようになります。

現状の電子書籍の問題点について、この日経の記事では出版デジタル機構の社長の発言が載っていました。

電子書籍の流通量は20万点と言われています。10階建ての大型書店の80万点に比べれば、20万点は3階程度という論理でしょう。

しかしこの発言は電子書籍の「ジャンルの偏り」を考慮していませんね。上に書いように電子書籍の8割は漫画です。現在の20万点が10階建大型書店の3階までに相当するといっても、1階から3階の半分までは漫画であり、3階の残り半分に文芸書やノンフィクションが並んでいるという状況なのです。そんな3階建ての書店は現実にはありません。

という解説もありました。約400社もあるのかと思ってしまいますが、しかしこの数は「とにかく電子書籍を出したことのある出版社すべて」をカウントしているはずです。普通の人の感覚としてはその10分の1ぐらいが近いのではと思います。

出版社からの発言もありました。

筑摩書房では全書籍の7分の1の電子書籍化を終えたとのことですが、この「全書籍」に絶版になっているものは含まれているのでしょうか。また7分の1のうち、実際に電子書籍として購入可能なものはどの程度あるのでしょうか。そこを知りたいと思いました。

遅すぎる出版界の動き

出版デジタル機構もそうなのですが、電子書籍に対する出版界のこの10年程度の動きは、いかにも遅すぎるという気がします。出版デジタル機構も、アマゾンが2012年中に日本で電子書籍の販売を開始すると宣言したので、それに「背中を押されて」結成されたのではないでしょうか。「黒船」がやってくることが明白になったので対応したという感じがする。

日本で電子書籍が進まない理由として、よく著作権の問題がとりざたされます。「アメリカでは著者が著作権を出版社に譲渡し、出版社は独自の判断で電子書籍化を進められる。一方、日本ではそうではなく、出版社は紙の書籍を出版する権利を持つに過ぎない。電子書籍化のためには著者一人一人の許可が必要」というような・・・・・・。

確かに著作権に対する慣習が違うことは確かですが、それは言い訳に聞こえる。たとえば、日本では年に約8万冊の新刊書が発行されています。新刊書からは電子書籍に関する一定の権利を出版社が持つ(交渉をする)ということができる。この10年ぐらいの新刊書はそういう契約がされてるはずです。書籍販売開始後の3年目から電子書籍としての販売が可能とか、そういう契約だって可能なはずです。電子書籍化を拒否する著者もいるでしょうが、その電子書籍は販売しなければいいわけです。現に漫画はどんどん電子書籍化されています。

旧刊書でも、文庫化はどんどんされているわけですね。著作権というなら文庫化するときに著作権者と交渉しているはずで、電子書籍化の交渉も同時にできる。現代の本の編集は100%デジタル化されています。デジタルデータがない紙書籍をデジタル化するにはそれなりのコストが必要ですが、デジタルデータがあるものを電子書籍として出版するのは容易です。

出版社も取次ぎも書店も電子書籍と紙書籍が併存する世界に向けて大きく推進すべきなのに、なぜできるものからやらないのでしょうか。

それは、紙という特定のハードウェアに存したビジネスモデルの変革を迫られるからだと見えます。出版社・印刷会社・取次点・書店・古書店というのは「紙」に大きく依存しています。電子書籍で事業を続けるには変革が必要であり、古書という概念もなくなる。さらに紙書籍の販売は、独占禁止法からすると例外的な処置である再販制度(小売り価格の統制制度)に守られています。この制度に守られた一連のビジネスモデルを変えたくないということなのだと思います。

しかし「ビジネスモデルが崩れるから、すぐにでもできることをやらない」「最後の最後まで抵抗し続ける」というのは衰退の典型的パターンです。イノベータ=挑戦者が現れて業界構造を根こそぎ崩そうとします。そのイノベータに「内通」する業界関係者が現れる。古い業界体質に嫌気がさしている隠れた異分子です。ある時点までいって業界全体が雪崩をうって新ビジネスモデルに移行しようとしたときには、多くの利益がイノベータに吸い上げられる構造になっている・・・・・・。別業種で過去から何回も繰り返されてきたことです。

優秀な企業は、自ら作り上げたビジネス、収益の源泉になっているビジネスを否定するような、新たなビジネスに挑戦します。痛みを伴い、ジレンマと軋轢に悩みながらですが・・・・・・。車載カーナビ機器のメーカは、スマートフォンや車載機器などの多様なハードウェアを活用した「ナビゲーション・サービス企業」に変身しなれければなりません。「車載カーナビ機器を売る」ということだけに固執していたのでは衰退は明らかです。事実、車載カーナビメーカは変身に向けて動いてます。

現状の出版業界は数々の問題点・課題を抱えていますが、その最大の問題点は、欲しい本が絶版・品切れなどで入手できないこと(ないしは入手困難)だと思っています。新刊書や出版されてから10年前程度の本はインターネット通販の普及も手伝って、品切れになっていない限り非常に容易に入手できるようになりました。しかし絶版・品切れだと困るわけです。その例を次に述べます。

大学1年生に薦めたい本

この10数年、学生の「理科系離れ」ということが言われていて問題視されています。日本は自動車などの輸出産業にGDPを大きく依存していますが、それは製造業が中心であり、その「ものづくり」の根幹部分を担っているのが理科系出身の技術者だからでしょう。

日本における「理科系雑誌」の代表的なものの一つに「日経サイエンス」があります。この2012年5月号のブックレビューは「大学1年生に薦めたい本」という特集でした。7人の有識者が3冊づつ、合計21冊の本を推薦しています。推薦者は主に理系の学者なのですが、作家が一人、経済学者が一人含まれています。

この21冊の中の3冊が「品切れ」なのです。雑誌にちゃんと品切れと書いてあります。そのリスト(題名、出版社、出版年)を掲げました。品切れでない本の題名は割愛しました。

日経サイエンスの編集部から「大学1年生に薦めたい本」の原稿を依頼された推薦者の態度は、次の2つに分かれるでしょう。

どちらもありうる態度だと思います。品切れの本を推薦した「推薦の弁」を見ると、『かたちの科学』(朝倉書店)を推薦したのは千葉大学融合科学研究所の西川恵子氏です。

西川氏の専門である「融合科学」がキーですね。その学問的立場から、この本を是非読んで欲しいとの思いなのでしょう。

『日本のこころ』(講談社文庫)は理科系とは無縁に見えますが、世界的な数学者・岡潔氏が書いた本です。

『星の王子さま 宇宙を行く』(同文書院)は、宇宙物理学者で日本におけるX線天文学の育ての親である小田稔氏の半生を描いた本です。

後の2つの本は、推薦者の森田氏、横山氏が若い頃に学問を志すきっかけとなった本、ないしは学問の道に進むことに重大な影響を与えた本です。推薦者の「思い」が込められていることが歴然です。以上をみると3冊とも推薦するにはそれなりの理由があることが分かります。しかし「品切れ」なのです。

直感的に思うのは、21冊中3冊という品切れの数は「少ない」ということです。理科系雑誌の読者である大学1年生に薦めたい本です。この手の本がそんなに「はやりすたり」があるとは思えない。推薦者が薦めたい本は最近に出版された本とは限らないはずです。森田氏、横山氏のように、若い時に読んで自分に決定的な影響を与えた本を推薦したい人も多いのではないでしょうか。

多くの推薦者は入手の容易性を考えて「あえて最近の本を推薦している」と考えられます。入手が容易か困難かを全く度外視して「大学1年生が読むべき本」を推薦してくれと依頼したのなら、もっと品切れ本が多くリストされたのではないでしょうか。

「大学1年生に薦めたい本」は、有意義な本が入手しにくい(図書館をあたるしかない)という一つの例です。最初に方に書いたように、本は法律で定価販売が義務づけられています。そして「有意義な本が入手しにくい」というのは、その法律の制定主旨に反する状況だと思うのです。

再販制度の主旨と精神

書籍は、独占禁止法からすると例外的な規定である再販制度(再販売価格維持制度)の適用商品です。再販制度とは「出版社が個々の出版物の小売価格を決めて、販売業者での定価販売を指定できる制度」です。

社団法人・日本書籍出版協会のホームページに、なぜ再販制度が必要か、その必要性が説明がされていました。まず本という商品の特殊性がうたわれています。本は

という特性を持っていることが説明され、それを前提として次のように再販制度の必要性が述べられています。

再販制度がなくなると、

という事態になると説明されています。そして結論として以下のように訴えています。

私なりに日本書籍出版協会の主張を要約すると

ということでしょう。この社団法人・日本書籍出版協会の主張は妥当でしょうか。

「再販制度必要論」は妥当か

日本書籍出版協会の主張の問題点は「本とは何か。出版物とは何か」という議論を欠いている(そこを避けている)ことです。本・出版物を次の大きく2つのタイプに分けて考えてみます。

の2つのタイプです。

もちろん、すべての本がAとBの2タイプに分かれるということではありません。これ以外の目的もあるだろうし、AとBの両方の側面を持つ本も多いわけです。

しかし典型としてAとBの二つの目的を考えると、日本書籍出版協会の「再販制度必要論」は、本のBの性格を(意図的に)無視している感じですね。Bのタイプの本には再販制度は必要ないし、むしろ有害だと思います。一律に全ての出版物を再販制度の対象とすべき理由は見あたらないのです。

しかし、そうだとしても日本書籍出版協会の主張の半分は正しいと思います。Aのタイプの本が歴然としてあるからです。「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本」のためには、紙の書籍についての再販制度が必要である・・・・・・。これは理にかなっていると考えられます。

そして思うのですが「電子書籍を推進すべき理由」も、まさに「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本が重要だから」なのですね。電子書籍は単に買うのが手軽とか、軽いというのではない。日本書籍出版協会が再販制度の維持を主張するなら、それと全く同じ理由で電子書籍化を主張・推進すべきなのです。

電子書籍の意義

本が「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラ」であることの大前提は、入手できること、ないしは(図書館などで)閲覧できることです。品切れや絶版ではまずいのです。

電子書籍では品切れがなくなり、かつ絶版もなくなります。電子書籍としての提供中止はあるかもしれないが、それは第三者の著作権を侵害しているとか、そういう場合に限られます。あまり売れないからといって絶版にすべき理由はありません。音楽の話ですが、アップルのiTunes Storeで「一度もダウンロードされなかった曲はない」という話を聞いたことがあります。これと同じです。少しでも売れるなら販売し続けた方がよい。電子書籍の在庫コストは圧倒的に低いのです。

品切れや絶版がなくなるということは「大学1年生に薦めたい本」のような「旧刊書ブックレビュー」の有効性が増すということです。これは「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本」の有用性が増すというこに他なりません。

さらに電子書籍の効用を付け加えると「立ち読み」が可能になることがあります。日本書籍出版協会は次のように主張していました。

その通りです。本という商品は極めて多種多様なので「立ち読み」してから買いたい。しかし立ち読みができるのは、あたりまえだけど本屋さんにある本だけです。

八重洲ブックセンターなどの大型書店に気楽に立ち寄れる人は日本全国からすると極少数です。町の比較的小さな書店で、その書店が用意した本の範囲で「立ち読み」するしかない。多くの人は「立ち読みの機会を実質的に制限されている」と言えるでしょう。ないしは「立ち読み」の地域格差は非常に大きい。

立ち読みに最適なのが電子書籍です。「電子立ち読み」の仕組みを作るのは、IT技術としては容易です。表紙と目次と著者紹介のページを自由に閲覧できるようにし、本文は一定のページ数まで「電子立ち読み」できるようにする。立ち読み1回あたり30分までとか、合計2回までとかの制約をつけるのも簡単です。こうすると各種のオンライン書店を訪れて「本をまるごと立ち読みする」ような人も出てくるでしょう(紙の書籍でもそういう人がいるようです)。これは本人認証をちゃんとやり、業界が横連携すれば済みます。クレジット業界では多重債務者を排除するため、随分昔から業界内で情報交換しています。

「品切れがなくなる」「立ち読みができる」という2つの理由を書きましたが、まとめると

と言えます。特に「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本」はそう言えるのです。

さらに「エンターテインメントとしての本」も電子書籍化の効果は大きいと思います。1日は24時間しかありません。その中で30分の空き時間ができたとします。スマートフォンでゲームをするか、友人にメールするか、テレビをみるか、インターネット上の情報を見るか、それとも30分で読める本を読むか。その、人の時間の争奪戦に電子書籍も参加することができます。スマートフォンですぐに読めるという利便性は大きいし、また30分で読み切るという本を考えると、そういうページ数の本は紙書籍では出版しにくいでしょう。

紙の書籍と電子書籍が併存し、読者が選択できる世界に向けて、業界あげて取り組んで欲しいものです。

No.51, 52 で紹介したレイ・ブラッドベリの『華氏451度』は「本を主題にした本」でした。この紹介の最後のところで、

| ◆ | 本に関する状況が今、大きく変化しようとしている。それは電子書籍の本格的な普及のきざしである。 | |

| ◆ | 『華氏451度』は、電子出版が立ち上がりはじめている現代にこそ、我々に熟考すべき課題をつきつけている。 |

という主旨のことを書きました。以降はその「電子書籍」についてです。『華氏451度』は、本のない世界を描くことによって人間にとっての本の意味を問いかけた小説でしたが、電子書籍について考察することも人間にとって本とは何かを鮮明にすると思っています。

後世から振り返ると、2012年(ないしは2013年)は(日本における)電子書籍普及の大きな転換点と見なされるかもしれません。ちょうど1995年がパソコンとインターネットが爆発的に普及する(世界的な)ターニングポイントになったようにです。それはWindows95とNetscapeという新製品や技術革新が後押ししました。

本・書籍はコンピュータやインターネットとは比較にならないほど長い歴史があるものです。電子書籍・電子出版の普及は、人間社会に与えるインパクトが非常に大きいと想定できます。

電子書籍の本格的な普及

電子書籍は何も今始まったことではなく、フリーの青空文庫やケータイ小説をはじめ、すでに10数年の歴史があり、配信企業も多いわけです。その市場規模(2011年)を書籍や雑誌と比較すると、ざっと言って

・電子書籍 約 800億円

・書籍 約 9000億円

・雑誌 約 1兆円

で、電子書籍は既にそれなりの市場規模があります。

しかし電子書籍の売上げの8割は漫画です。2012年5月19日の日本経済新聞によると、2010年度の電子書籍の売上げは約650億円であり、そのうち約520億円は電子漫画だとあります。つまり「ジャンルが偏っている」わけです。電子書籍の本格的な普及のきざしとは、今後、漫画だけでなく文芸物やノンフィクションなどの書籍の広いジャンルに電子書籍が広がっていきそうだということを言っています。その兆候が、出版社や印刷会社の業界をあげて電子書籍の普及をめざす動きです。

電子書籍化に向けた業界連合

2012年4月2日、電子書籍の普及促進をめざす「出版デジタル機構」が発足しました。以下、日本経済新聞の2012年5月5日の記事に沿って、この機構の要点をまとめると以下のようになります。

| ◆ | 出版デジタル機構の目的は、資金面と技術面で電子書籍化を援助することである。特に中小出版社が期待を寄せている。 | |

| ◆ | 講談社、小学館、集英社、角川書店、新潮社などの大手出版社や中小の出版社、大日本印刷、凸版印刷などの印刷会社がこぞって出資している。官民ファンドである産業革新機構も150億円を出資した。 | |

| ◆ | 5年後をめどに電子書籍の流通量を100万点に引き上げるのが目標である。 |

現状の電子書籍の問題点について、この日経の記事では出版デジタル機構の社長の発言が載っていました。

「タイトル数が少なすぎた。10階建ての大型書店の約80万点に対し、現状の電子書店の全在庫を足しあわせても3階分しか品ぞろえがない状況」(出版デジタル機構の植村社長) |

しかしこの発言は電子書籍の「ジャンルの偏り」を考慮していませんね。上に書いように電子書籍の8割は漫画です。現在の20万点が10階建大型書店の3階までに相当するといっても、1階から3階の半分までは漫画であり、3階の残り半分に文芸書やノンフィクションが並んでいるという状況なのです。そんな3階建ての書店は現実にはありません。

国内の電子書籍市場に参入済みの出版社は約4000社のうち約400社と10分の1にとどまる。 |

出版社からの発言もありました。

電子書籍化はコストがかかり、ようやく全書籍の7分の1が作業を終えた段階。資金面と技術面で(出版デジタル機構から)支援をうけられるのはありがたい(筑摩書房:菊池会長) |

遅すぎる出版界の動き

出版デジタル機構もそうなのですが、電子書籍に対する出版界のこの10年程度の動きは、いかにも遅すぎるという気がします。出版デジタル機構も、アマゾンが2012年中に日本で電子書籍の販売を開始すると宣言したので、それに「背中を押されて」結成されたのではないでしょうか。「黒船」がやってくることが明白になったので対応したという感じがする。

| |||

| Amazon Kindle Touch 3G | |||

確かに著作権に対する慣習が違うことは確かですが、それは言い訳に聞こえる。たとえば、日本では年に約8万冊の新刊書が発行されています。新刊書からは電子書籍に関する一定の権利を出版社が持つ(交渉をする)ということができる。この10年ぐらいの新刊書はそういう契約がされてるはずです。書籍販売開始後の3年目から電子書籍としての販売が可能とか、そういう契約だって可能なはずです。電子書籍化を拒否する著者もいるでしょうが、その電子書籍は販売しなければいいわけです。現に漫画はどんどん電子書籍化されています。

旧刊書でも、文庫化はどんどんされているわけですね。著作権というなら文庫化するときに著作権者と交渉しているはずで、電子書籍化の交渉も同時にできる。現代の本の編集は100%デジタル化されています。デジタルデータがない紙書籍をデジタル化するにはそれなりのコストが必要ですが、デジタルデータがあるものを電子書籍として出版するのは容易です。

出版社も取次ぎも書店も電子書籍と紙書籍が併存する世界に向けて大きく推進すべきなのに、なぜできるものからやらないのでしょうか。

それは、紙という特定のハードウェアに存したビジネスモデルの変革を迫られるからだと見えます。出版社・印刷会社・取次点・書店・古書店というのは「紙」に大きく依存しています。電子書籍で事業を続けるには変革が必要であり、古書という概念もなくなる。さらに紙書籍の販売は、独占禁止法からすると例外的な処置である再販制度(小売り価格の統制制度)に守られています。この制度に守られた一連のビジネスモデルを変えたくないということなのだと思います。

しかし「ビジネスモデルが崩れるから、すぐにでもできることをやらない」「最後の最後まで抵抗し続ける」というのは衰退の典型的パターンです。イノベータ=挑戦者が現れて業界構造を根こそぎ崩そうとします。そのイノベータに「内通」する業界関係者が現れる。古い業界体質に嫌気がさしている隠れた異分子です。ある時点までいって業界全体が雪崩をうって新ビジネスモデルに移行しようとしたときには、多くの利益がイノベータに吸い上げられる構造になっている・・・・・・。別業種で過去から何回も繰り返されてきたことです。

優秀な企業は、自ら作り上げたビジネス、収益の源泉になっているビジネスを否定するような、新たなビジネスに挑戦します。痛みを伴い、ジレンマと軋轢に悩みながらですが・・・・・・。車載カーナビ機器のメーカは、スマートフォンや車載機器などの多様なハードウェアを活用した「ナビゲーション・サービス企業」に変身しなれければなりません。「車載カーナビ機器を売る」ということだけに固執していたのでは衰退は明らかです。事実、車載カーナビメーカは変身に向けて動いてます。

現状の出版業界は数々の問題点・課題を抱えていますが、その最大の問題点は、欲しい本が絶版・品切れなどで入手できないこと(ないしは入手困難)だと思っています。新刊書や出版されてから10年前程度の本はインターネット通販の普及も手伝って、品切れになっていない限り非常に容易に入手できるようになりました。しかし絶版・品切れだと困るわけです。その例を次に述べます。

大学1年生に薦めたい本

| |||

日本における「理科系雑誌」の代表的なものの一つに「日経サイエンス」があります。この2012年5月号のブックレビューは「大学1年生に薦めたい本」という特集でした。7人の有識者が3冊づつ、合計21冊の本を推薦しています。推薦者は主に理系の学者なのですが、作家が一人、経済学者が一人含まれています。

この21冊の中の3冊が「品切れ」なのです。雑誌にちゃんと品切れと書いてあります。そのリスト(題名、出版社、出版年)を掲げました。品切れでない本の題名は割愛しました。

大学1年生に薦めたい本(日経サイエンス 2012年5月号)

| 推薦者1 | 本01 | 学研メディカル秀潤社 | 2011 | |

| 本02 | 東洋経済新聞社 | 2007 | ||

| 本03 | 日経BP社 | 2009 | ||

| 推薦者2 | 本04 | 河出書房新社 | 2007 | |

| 本05 | みすず書房 | 2009 | ||

| 本06 | 福音館書店 | 2002 | ||

| 推薦者3 | 本07 | 緑風出版 | 2003 | |

| 本08 | 新潮社 | 2010 | ||

| 本09 | 日経BP社 | 2004 | ||

| 推薦者4 | 本10 | 講談社 | 2008 | |

| 本11 | 朝日新聞社 | 1983 | ||

| かたちの科学 | 朝倉書店 | 1987 | 品切れ | |

| 推薦者5 | 本12 | 東海大学出版会 | 2002 | |

| 本13 | ハヤカワ文庫 | 2003 | ||

| 本14 | 産業図書 | 1987 | ||

| 推薦者6 | 日本のこころ | 講談社文庫 | 1971 | 品切れ |

| 本15 | Cambrige University | 2009 | ||

| 本16 | 紀伊国屋書店 | 2011 | ||

| 推薦者7 | 星の王子さま | 同文書院 | 1990 | 品切れ |

| 本17 | 大蔵出版 | 2006 | ||

| 本18 | 世界思想社 | 2011 |

日経サイエンスの編集部から「大学1年生に薦めたい本」の原稿を依頼された推薦者の態度は、次の2つに分かれるでしょう。

| ◆ | 品切れ・入手困難な本を紹介するのはまずいと考え、比較的最近に出版された本(たとえば2000年以降)を選ぶ。 | |

| ◆ | そういうことには関係なく、自分が本当に薦めたい本を選ぶ。図書館にあるかもしれないし、品切れといっても増刷されることもある。むしろブックレビューが世に出ることでそれを期待したい。 |

どちらもありうる態度だと思います。品切れの本を推薦した「推薦の弁」を見ると、『かたちの科学』(朝倉書店)を推薦したのは千葉大学融合科学研究所の西川恵子氏です。

『かたちの科学』(1987) |

『日本のこころ』(講談社文庫)は理科系とは無縁に見えますが、世界的な数学者・岡潔氏が書いた本です。

『日本のこころ』(1971) |

『星の王子さま 宇宙を行く』(1990) |

直感的に思うのは、21冊中3冊という品切れの数は「少ない」ということです。理科系雑誌の読者である大学1年生に薦めたい本です。この手の本がそんなに「はやりすたり」があるとは思えない。推薦者が薦めたい本は最近に出版された本とは限らないはずです。森田氏、横山氏のように、若い時に読んで自分に決定的な影響を与えた本を推薦したい人も多いのではないでしょうか。

多くの推薦者は入手の容易性を考えて「あえて最近の本を推薦している」と考えられます。入手が容易か困難かを全く度外視して「大学1年生が読むべき本」を推薦してくれと依頼したのなら、もっと品切れ本が多くリストされたのではないでしょうか。

「大学1年生に薦めたい本」は、有意義な本が入手しにくい(図書館をあたるしかない)という一つの例です。最初に方に書いたように、本は法律で定価販売が義務づけられています。そして「有意義な本が入手しにくい」というのは、その法律の制定主旨に反する状況だと思うのです。

再販制度の主旨と精神

書籍は、独占禁止法からすると例外的な規定である再販制度(再販売価格維持制度)の適用商品です。再販制度とは「出版社が個々の出版物の小売価格を決めて、販売業者での定価販売を指定できる制度」です。

社団法人・日本書籍出版協会のホームページに、なぜ再販制度が必要か、その必要性が説明がされていました。まず本という商品の特殊性がうたわれています。本は

| ① | 個々の出版物が他にとってかわることのできない内容をもっている。 | |

| ② | 種類がきわめて多い(現在流通している書籍は約60万点) | |

| ③ | 新刊発行点数も膨大(新刊書籍だけで、年間約65000点) |

という特性を持っていることが説明され、それを前提として次のように再販制度の必要性が述べられています。

このような特性をもつ出版物を読者の皆さんにお届けする最良の方法は、書店での陳列販売です。 |

① 本の種類が少なくなり、 |

出版物は、明日の日本の教育、文化、情報の基礎をなす重要なメディアであり、多くの出版社が多様な出版物を安く提供し続けるために再販制度が必要です。これにより、専門書や個性的な出版物が刊行され、皆さんとの出会いの機会を広げることにつながっています。 |

私なりに日本書籍出版協会の主張を要約すると

| 出版物は教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラである。しかも非常に多様性に富む商品である。これをリーズナブルな価格で、全国津々浦々に提供し続けるためには定価販売が必要である。もし定価販売がくずれると、ベストセラーや量が出る本に書店の品ぞろえが偏り、専門的な本や読者の少ない本は市場から消え、ないしは価格が高騰し、「教育や文化の基礎」「国をささえる情報インフラ」としての出版物の役割を果たせなくなる。 |

ということでしょう。この社団法人・日本書籍出版協会の主張は妥当でしょうか。

| ★ | なお、年間65000点の新刊書籍という記述は日本書籍出版協会のページが更新されていないからです。総務省統計局のホームページには、2009年で78501点とあります。数え方にもよるでしょうが、各種の調査を総合すると2011年では「約8万点」というのが妥当でしょう。 |

「再販制度必要論」は妥当か

日本書籍出版協会の主張の問題点は「本とは何か。出版物とは何か」という議論を欠いている(そこを避けている)ことです。本・出版物を次の大きく2つのタイプに分けて考えてみます。

| ◆A | 文学・学術・歴史などの「文化」のジャンルの範疇にあり、人々の知識の増大させ、社会や人間の理解を深めるために読まれる本。 | |

| ◆B | そうではなくエンターテインメントとして、また暇つぶしとして一時の楽しみのために読まれる本。読んだらすぐにリサイクルに持っていってもよい、消耗品としての本。 |

の2つのタイプです。

もちろん、すべての本がAとBの2タイプに分かれるということではありません。これ以外の目的もあるだろうし、AとBの両方の側面を持つ本も多いわけです。

しかし典型としてAとBの二つの目的を考えると、日本書籍出版協会の「再販制度必要論」は、本のBの性格を(意図的に)無視している感じですね。Bのタイプの本には再販制度は必要ないし、むしろ有害だと思います。一律に全ての出版物を再販制度の対象とすべき理由は見あたらないのです。

しかし、そうだとしても日本書籍出版協会の主張の半分は正しいと思います。Aのタイプの本が歴然としてあるからです。「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本」のためには、紙の書籍についての再販制度が必要である・・・・・・。これは理にかなっていると考えられます。

そして思うのですが「電子書籍を推進すべき理由」も、まさに「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本が重要だから」なのですね。電子書籍は単に買うのが手軽とか、軽いというのではない。日本書籍出版協会が再販制度の維持を主張するなら、それと全く同じ理由で電子書籍化を主張・推進すべきなのです。

電子書籍の意義

本が「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラ」であることの大前提は、入手できること、ないしは(図書館などで)閲覧できることです。品切れや絶版ではまずいのです。

電子書籍では品切れがなくなり、かつ絶版もなくなります。電子書籍としての提供中止はあるかもしれないが、それは第三者の著作権を侵害しているとか、そういう場合に限られます。あまり売れないからといって絶版にすべき理由はありません。音楽の話ですが、アップルのiTunes Storeで「一度もダウンロードされなかった曲はない」という話を聞いたことがあります。これと同じです。少しでも売れるなら販売し続けた方がよい。電子書籍の在庫コストは圧倒的に低いのです。

品切れや絶版がなくなるということは「大学1年生に薦めたい本」のような「旧刊書ブックレビュー」の有効性が増すということです。これは「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本」の有用性が増すというこに他なりません。

さらに電子書籍の効用を付け加えると「立ち読み」が可能になることがあります。日本書籍出版協会は次のように主張していました。

出版物を読者の皆さんにお届けする最良の方法は、書店での陳列販売です。書店での立ち読み風景に見られるように、出版物は読者が手に取って見てから購入されることが多いのはご存知のとおりです。 |

その通りです。本という商品は極めて多種多様なので「立ち読み」してから買いたい。しかし立ち読みができるのは、あたりまえだけど本屋さんにある本だけです。

八重洲ブックセンターなどの大型書店に気楽に立ち寄れる人は日本全国からすると極少数です。町の比較的小さな書店で、その書店が用意した本の範囲で「立ち読み」するしかない。多くの人は「立ち読みの機会を実質的に制限されている」と言えるでしょう。ないしは「立ち読み」の地域格差は非常に大きい。

立ち読みに最適なのが電子書籍です。「電子立ち読み」の仕組みを作るのは、IT技術としては容易です。表紙と目次と著者紹介のページを自由に閲覧できるようにし、本文は一定のページ数まで「電子立ち読み」できるようにする。立ち読み1回あたり30分までとか、合計2回までとかの制約をつけるのも簡単です。こうすると各種のオンライン書店を訪れて「本をまるごと立ち読みする」ような人も出てくるでしょう(紙の書籍でもそういう人がいるようです)。これは本人認証をちゃんとやり、業界が横連携すれば済みます。クレジット業界では多重債務者を排除するため、随分昔から業界内で情報交換しています。

「品切れがなくなる」「立ち読みができる」という2つの理由を書きましたが、まとめると

| 紙の書籍の再販制度を守らなければならない理由と全く同じ理由で、電子書籍化を推進しないといけない |

と言えます。特に「教育や文化の基礎であり、日本をささえる情報インフラとしての本」はそう言えるのです。

さらに「エンターテインメントとしての本」も電子書籍化の効果は大きいと思います。1日は24時間しかありません。その中で30分の空き時間ができたとします。スマートフォンでゲームをするか、友人にメールするか、テレビをみるか、インターネット上の情報を見るか、それとも30分で読める本を読むか。その、人の時間の争奪戦に電子書籍も参加することができます。スマートフォンですぐに読めるという利便性は大きいし、また30分で読み切るという本を考えると、そういうページ数の本は紙書籍では出版しにくいでしょう。

紙の書籍と電子書籍が併存し、読者が選択できる世界に向けて、業界あげて取り組んで欲しいものです。

(次回に続く)

No.58 - アップルはファブレス企業か [技術]

No.54「ウォークマン」で、デジタル・オーディオ・プレーヤーとしてのウォークマンとアップルのiPodを対比したのですが、これに関連した事項です。No.54の中でiPodの成功について、

と書きました。「ハードウェア販売とコンテンツ配信事業をミックスしたビジネスモデル」は、最終的にそこに至ったのであり、iPod のブレークの主な要因ではない。iPod が爆発的に広まった根本要因は、iPod がデジタル・オーディオ・プレーヤーをよそおったコンピュータだからである、という主旨でした。

この「ハードウェア販売とコンテンツ配信事業をミックスしたビジネスモデル論」以外にも、アップルに関するメディアの記事や報道には、本質を見誤っていると思える内容がいろいろと見受けられます。その一つが「アップルはファブレス企業であり、そこに成功の要因がある」といった議論です。今回は、それについて書いてみます。

マスコミ論調

すこし前、NHKの番組を見ていたら経済解説をやっていて、NHK経済部の記者がアップル社を例にあげて説明していました。

スマイルカーブという言い方があります。横軸に製品の開発段階(企画・開発、部品製造、製品組立、販売、アフターサービス)をとり、縦軸にその各段階の付加価値をとると、両端が高く真ん中あたりが低いカーブになる(このカーブの形をスマイルといっているわけです)。この付加価値の高いところに注力するのが重要で、何でも自分でやるという「自前主義」にこだわるべきではない。その好例がアップル、という解説でした。

こんなことを言っていいのなのかな?というのが率直な感想です。少なくとも極度に単純化した表面的な見方だと思いました。

このNHK経済部記者に限らず、アップルは製品の企画・設計に特化し製造をしない(=ファブレス)から強いとか、有利だといった論調を読んだことが何回かあります(ファブは fabrication の略で、製造の意味。組立てに近い)。日本企業は自前主義にこだわり過ぎている、こういう戦略的な動きに弱いというような・・・・・・。本当にそうなのかを考えてみるのが、以下の文章の主旨です。

なお、あたりまえですがアップル社が「社内事情」を公開しているわけではありません。以下はあくまで新聞・雑誌などの情報からの推論です。

アップルの「製造」

アップルは確かに製品の製造を外部企業に委託しています。この製造委託は2つの側面にわけて考えることができます。

アップルは iPhone / iPad / iPod の部品を、日本を含む世界の部品メーカに発注しています。自分では作っていないわけです。ちなみにアップル製品における日本メーカの部品シェアは高いようです。「iPhoneの約1000の部品のうち4割程度が日本製。代替のきかない主要部品でみると日本製への依存度は5-6割」という日経の記事(2011年6月)を以前に紹介しました(No.38「 ガラパゴスの価値」)。

電機産業やIT機器産業において、部品を社外の部品メーカーからから調達することはよくあることであり、極めて一般的です。もちろん、キー・デバイスは社内で生産するケースもありますが、パソコンメーカーなどは最重要キー・デバイスであるマイクロ・プロセサーを、Intel, AMD などから調達しています。

自動車産業も状況は同じです。トヨタ、日産、本田などの自動車会社において、自社生産している部品はエンジンぐらいのものでしょう。あとはすべて部品メーカーに製造委託したり、ないしは部品メーカーから調達しています。自動車会社のやっている「製造」は自動車の「組立て」です。

アップルは部品を組み立てて完成品を作る作業をすべて外部に委託しているようです。新聞報道によると最大の委託先はフォックスコンです。フォックスコン(富士康科技集団)は、電子機器の受託製造の世界最大手企業・鴻海(ホンハイ)精密工業(台湾)の子会社です。その工場は中国にあり、2011年の売上が約9兆円という巨大企業です。鴻海精密工業は2012年3月にシャープに出資を決めましたね(堺の液晶パネル工場を実質的に買収)。シャープは大量の製造委託を鴻海に出していると推測できます。フォックスコンのような電子機器の受託製造という業態をEMS(Electoric Manufacturing Service)と呼んでいます。

シャープに限らす、EMSに製品組立てを委託するのは電機会社であれば多かれ少なかれ皆がやっていることです。ある製品は自社製造するが、ある製品はEMSに委託するというように・・・・・・。しかしアップルは自社の組立工場を一切もたずに、全量を外部委託しています。この「完成品組立ての全量外部委託」をさして「アップルはファブレス企業」と呼んでいると考えられます。

なぜファブレスなのか、ファブレスがアップルのビジネスにどういう影響を与えているのかを推測してみたいと思います。

人件費の問題ではない

中国に工場をもつ台湾企業に完成品組立てを委託するのは「人件費が安いからだ」と思う人が多いようです。しかしそうではないと考えられます。これについては日本経済新聞の記者が的確なコメントを書いていました。

アップルがフォックスコンに製品組立を委託する理由は人件費の安さではなく機動力である・・・・・・。この日経・岡田記者に見方は、英マンチェスター大学の研究チームの報告より、よほど正確だと思います。

人件費の問題ではないということの理由として岡田記者は「フォックスコンの人件費は高水準」という理由をあげています。確かにそれもあるでしょう。人件費の高騰はフォックスコンだけでなく、中国に工場を持つ企業の共通の悩みです。しかし、フォックスコンの中国工場の労働賃金はカリフォルニアよりは安いはずです。人件費が安いというメリットは、米国生産に比べて「ない、ということはない」。

問題はアップル製品(iPhone / iPad / iPod)の製品原価に占める「組立て人件費」の割合だと思います。単純化してアップル製品の原価が「部品費用」と「組立て費用」から成るとします。これ以外に製品の設計・開発費用などがありますが、これらは「1回きり」なので数千万個も販売するアップル製品では無視します。組立て費用は「組立て人件費」と「その他の組立て費」に分かれるでしょう。「その他の組立て費」とは工場設備にかかる費用や消耗品の費用ですが、これは全てを人手で組立てるとすると比較的少ないはずです。

この仮定のもと「アップル製品の製品原価に占める、組立て人件費の割合」は何%ぐらいでしょうか。私は専門家ではないので断定はできませんが、各種情報から5%以下だと推定しています。こういうパーセンテージは(部品の数が同じだとしたら)高価格製品ほど低くなるので一概に議論はできないのですが、数万円のデジタルIT製品ではその程度と推定しています。

その大きな理由は、アップル製品に使われている部品が最先端部品オンパレードだからです。コンピュータとしての心臓部のマイクロプロセッサ、フラッシュメモリ、高精細の小型液晶パネル、タッチセンサー、加速度センサー、ジャイロ、GPS、カメラ・モジュール(その中のCMOSセンサー、レンズ)など、いっぱいある。しかもすべてが超小型です。これらの部品の機能を総合してフルに機能を発揮させるところにアップルの製品企画力があり、またそれが利用者の「驚き」を生み出す重要なファクターとなっている。

アップル製品の製品原価に占める組立て人件費の割合を5%とします。そうすると何が言えるでしょうか。アップル製品の販売価格に占める原価の割合(=原価率)を仮に50%とします。アップルの生み出す膨大な利益を見ても(2012年第1四半期で、売上高・3兆2000億円に対して、純利益率が30%)、実態はもっと低いと思いますが、高めに見積もって50%とします。そうすると、販売価格に占める組立て人件費の割合は2.5%ということになります。組立て人件費が倍になったとして、それを製品価格に転化すると2.5%の値上げになります。組立て人件費が半分になったとし、それを価格に転化すると1.25%の値下げになります。影響はこの程度でしかありまません。

このラフな見積もりは、組立て人件費を多めに、アップル製品の原価率を高めに見積もっています。実際に組立て人件費が変動したときに実際の影響はもっと微細でしょう。「アップルが生産を中国から米国に戻しても、50%近い粗利益率を確保できる」とした英・マンチェスター大学の結論(日経の記事)は、それはそれで正しいと思うのです。

ではなぜアップルはフォックスコンに製造委託するのでしょうか。それは日経・岡田記者の言うようにフォックスコンの「機動力」だと思います。

フォックスコンに製造委託する意味

デジタル家電やパソコンは全部そうなのですが、アップルも新機種をどんどん出しています。たとえばiPhoneを例にとると

というように、毎年新機種が出ています。

アップルの新機種は発表と同時に爆発的に売れ、徐々に販売量は低下する。次の機種の噂が流れると買い控えが起こり、急速に販売量は低下する。そして次機種が出るとあまり売れなくなる。この繰り返しです。iPhoneが売れ続けていると言っても、現在は iPhone 4S が売れているのであって、iPhone 3G は(あえて旧機種を選ぶという人以外には)売れていないのです。あたりまえだけど・・・・・・。デジタル家電は多かれ少なかれこうなのですが、アップル製品は販売開始直後に爆発的に売れるのが特徴でしょう。

製造サイドとしてはこの極端な需要の変動、特に需要の立ち上がりに耐えられないといけない。部品製造はまだ耐えやすいわけです。超小型の最先端部品は機械で生産するからです。CMOSセンサーや液晶パネルを手で造るという話は聞きません(そんなことは出来ない)。しかし製品の組立ては違います。完成品の組立ては機械ではできない。人手でやるしかない。ここにアップル社のビジネスの隘路があると考えられます。

アップル社の製品の組立てを行う会社は、生産の急速立ち上げと生産量の変動に耐えうる「体力」がないとまずいわけです。これはそんなに簡単なことではないはずです。派遣労働者を大量に雇い入れて一気に生産し、あとは解雇するというようなことはできない。組立ての作業品質が問題です。ミスや不具合で不良品を10%でも出したらフォックスコンの利益は吹っ飛んでしまうでしょう。万一、不良品が市場に出たら、アップルのビジネスに大打撃です。世界中の優秀な工場であたりまえになった「カイゼン」意識の高い従業員も要所に必要でしょう。特に世界的に大注目をされるアップル製品を作る製造ラインでは・・・・・・。

フォックスコンがアップルの新製品の組立てを作業員に教育する期間は知りませんが、たとえば1週間だとしたら、その期間内に手順を完全に覚え、不具合を出さないようにレベルアップしないといけない。それができるだけのベースのスキルをもった従業員が数多くいないと、フォックスコンの対アップルビジネスは成り立たないと思います。

iPhone / iPad をフォックスコンは1日にどれぐらい生産するのでしょうか。多い時期は「日に数十万個のオーダ」だと推定できます。数十万個/日の製品を品質よく組み立てる・・・・・・。このオペレーションは、そうたやすいものではないと思います。

急速に大量生産する必要性は、技術進歩とも関係しているはずです。iPhone / iPad に搭載されている部品は日進月歩で、どんどん小型で高性能の部品が出てくる。それを日本を含む世界中の部品メーカが競っています。搭載するカメラモジュールを600万画素にするか800万画素(= iPhone 4S)にするか。600万画素だと安定的に大量調達が可能だが、800万画素だとその確証がとれないと仮にしましょう。できるなら800万画素にしたい。このようなケースでアップルは「二股をかけた」製品設計をするはずです。最後の最後まで決めない。発売日から逆算したギリギリまで部品メーカーと交渉し、800万画素の安定調達が可能だと判断した段階で、GOをかける・・・・・・。

カメラモジュールに限らず、いろいろの部品でこのような状況が起こっていると想像されます。アップルが最新の部品テクノロジーを採用して消費者に驚きを与えようとすればするほど、製造プロセスの最終段階である製品組立てを受託する企業は厳しくなる。フォックスコンはそれに耐えられる企業ということでしょう。

なぜフォックスコンにこのようなオペレーションが可能なのでしょうか。大きな要因は中国に立地しているEMSだからです。フォックスコンはアップルだけでなく電機会社の各社からの受託をしています。欧米や日本・韓国に比較すると人件費の安い国に立地しているEMSだから、世界中の電機会社からの製造委託を受けられる。日本の電機会社もTVやパソコンを製造委託しています。またハイテク・デジタル機器だけでなく、たとえば新興国向けのラジオなどの「ローテク製品」も受託しているでしょう。こういったローテク製品では製品原価に占める製品組立て費の比率が高いはずで、アップル製品とは全く別の付加価値(=低い製造コスト)が生まれます。

アップル製品の生産変動に伴う人員配置の増減やスキルの高い作業員の機動的な配置は、その他の企業から大量に獲得している受注との調整でカバーできると考えられます。以前、フォックスコンの従業員数は、50万人だと聞いてびっくりしたのですが、今はもっと多い(100万人を超える)ようです。アップルがカリフォルニアに自社工場を作ったのでは絶対に不可能なことがフォックスコンでは可能になるというわけです。

アップルのビジネスモデル

日経の岡田記者は「大量の製品を発売時に一気に投入して、在庫管理を徹底しながら機会損失を抑えるアップル流」と書いています。これを補足する意味で「アップル流」を私なりにまとめると、

・販売予測の精密化

・販売開始直後の製品の大量投入

・作りすぎないオペレーション

の3点になると思います。

まず製品出荷後、どの時期にどの国でどれだけ売れるかという販売予測です。この予測の正確さがビジネスの原点です。もちろん完全に正確というわけにはいかない。欧米や日本における販売予測は正確にできるでしょうが、たとえば中国では様子が違う。現在のアップルのCEOのティム・クックは「中国であれほど iPad が売れるとは思わなかった」と、2012年4月24日の決算発表会で語っていました。「うれしい誤算」というわけです。

しかし販売量を過小に見積もるのは機会損失を招くだけでまだ許せる。まずいのは販売量を過大に見積もることですね。特に「販売の下降予測」です。ここを正確にしないと在庫の山ができ、利益は激減することになります。精度の高い販売予測をベースに、部品メーカ群とフォックスコンなどのEMSを巻き込んだ「作りすぎないオペレーション」が重要です。理想は需要と供給量をマッチさせることですが、それが無理なら市場を常に(わずかな)供給不足の状態に維持しておく。それで販売価格の維持ができます。

アップルのビジネスモデルを要約すると、

①製品の独自性

②ジャスト・イン・タイム

の2点でしょう。

①製品の独自性は誰しも認めるところです。これがないとアップルのビジネスモデルは成立しません。この①の点はアップルはソニーに学んだと言われていますね。スティーブ・ジョブズは「コンピュータにおけるソニーになりたい」とずっと以前に発言していたはずです。確かにソニーとアップルは似ています。

など、かつてのソニーがやっていたことを今やっているのがアップルだと言えそうです。ちなみにデザインについて言うと、アップルのかつてのコンピュータ、Apple IIcやMachintoshをデザインしたのは、フロッグ・デザイン(Frog Design)という会社です。この会社はドイツが発祥であり、設立者はハルトムート・エスリンガー(Hartmut Esslinger)という人です。その彼は、アップルと契約する前にソニーと契約していて多数のソニー製品のデザインを手がけているのですね。トリニトロン・テレビやウォークマンなどです。この経緯はフロッグ・デザインのホームページの History に詳しく書かれています。スティーブ・ジョブズが「コンピュータにおけるソニーになりたい」と発言したのは本当にそう思っていたからで、デザイン重視の企業姿勢とデザイナーまで "受け継いだ" といえるでしょう。

このようなデザイン重視をはじめとする①製品の独自性は皆が認めるところですが、それとともに忘れてはならないのが、②ジャスト・イン・タイムだと思います。ジャスト・イン・タイムは「必要なものを、必要な時に、必要なだけ作る」ということです。それを、部品生産から完成品の製造・出荷までの一連の流れでやる。元はと言うとトヨタ生産方式などの「日本の自動車会社のものづくり手法」が世界に広まり、Just in time = JIT という世界共通語になったものです。しかしクルマと違ってデジタル製品は明らかに製品寿命が短い。しかも需要が大きく変動します。つまり「需要の大変動が前提のジャスト・イン・タイム」が必要です。これが「製品の独自性」と並んでアップルの特長になっています。

「需要の大変動が前提のジャスト・イン・タイム」は、アップルのビジネスモデルの根幹にあり、かつ現在のアップルの高収益をささえていると考えられます。その重要なパートナーがフォックスコンというEMS企業です。アップルは、EMSに製品組立を委託する(=ファブレス)でないと成立しない会社なのです。EMSはもともとシリコンバレーで起こった業態です。シリコンバレーの企業であるアップルはEMSを熟知しているのでしょう。

はじめに紹介したように、NHKの経済部記者は「スマイルカーブというように、製造は付加価値が低い。だからアップル社は外部に製造を委託する」というような解説を得意げにしていました。しかし決してそんなことはないと思います。アップル社にとって、製造は付加価値が非常にあるものです。しかしその付加価値をアップル社自身では作り出せないことが分かっている。だからこそ製造をEMSに委託するのです。

ところで、NHKの経済部記者はもう一つの重要なことを見落としています。彼の目にはハードウェアしか目に入っていないのです。

ソフトウェアはファブレスではない

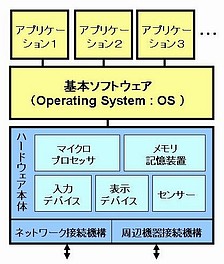

アップルがファブレスというのは「ハードウェアのファブレス」であって、iPhone / iPad / iPod のソフトウェアはすべてアップル社が作っています。iPhone / iPad / iPod の大きな特徴は、その独特のユーザ・インターフェースによる使い勝手の良さですが、それを左右しているのがソフトウェアです。このソフトウェアの開発を外部に委託したというような話は、全く聞いたことがありません。しかもアップルは基本ソフト(OS:Operating System)まで自前で作っています。デジタル家電やIT機器を作っている会社は米国・日本・韓国・中国・欧州にいっぱいありますが、基本ソフトの全てを自作している会社はアップルだけではないでしょうか。

ソフトウェアは一品生産です。製品の需用量の急激な立ち上がりに対応するのは簡単で、大量にコピーすればよい。ハードウェアと違って外部に製造委託しなくてもよいわけです。このソフトウェアこそが、アップルが完全に自前で生産する超・重要なキー部品なのですね。NHKの経済部記者の目に全く入っていなかったのがこの点です。

アップルの「ものづくり重視」

ハードウェアの製造の話に戻ります。

アップルは製造がもらたす付加価値を熟知し、製造に敬意をもっているから、それが自社では不可能なことが理解でき、従って製造委託をするのだと思います。製造を熟知していないと製造委託は成功しないでしょう。製造のことを分からないで製造委託すると、利益は委託先にいくはずだからです。

アップルは製造に敬意をもっていると書きましたが、それは私の直感です。それを感じたのは iPod Classic の外装ステンレスの鏡面仕上げです。鏡のようにピカピカに仕上げてあるのですが、この加工を最初にしたのは日本の新潟県の会社だというのは有名な話ですね(小林研業)。新潟は金属加工業の集積地です。そこの職人の加工技術である「磨き」の技が生かされている。

このステンレス外装のフォルムと鏡面仕上げは、アップルのデザイナーの発案でしょう。しかしいくらデザイナーが発案しても、それを可能にする職人の技術と、大量かつ同一の品質でこなせる職人の数が必要です。アップルは新潟県の中小企業を見てそれが可能だと判断したわけです。鏡面仕上げを機械で完全自動化したとしても話は同じです。人手での加工並みに機械で完全自動で出来るなら、それはそれで極めて優秀な製造技術だと言えるでしょう。

iPod Classic の鏡面仕上げを見ると、アップルが

ことを直感します。デザインへのこだわり、独自性へのこだわりと同時に「ものづくり」への非常なこだわりを感じる。

アップルをファブレス企業だというのは、(ハードウェアに関する限り)それはそれで正しいのですが、「製造」や「ものづくり」の価値を認めていないとか軽視していると考えるのは、とんでもない間違いでしょう。「製造を軽視する製造業」というのはありえないし、もしあったとしても中・長期的には成立しないのです。それはソニーであれアップルであれ、同じだと思います。

フォックスコン(富士康科技集団)が中国に立地するEMSであることの有利さを、日経の多部田記者がレポートした記事を紹介します。

記事によると、フォックスコンがアップル社向け製品を作っているのは4つの工場で、沿岸部の深圳(iPhone, iPad)、成都(iPad)、鄭州(iPhone)、太原(Phone)の各工場です。このうちの成都工場のレポートが2012年5月31日に掲載されました。多部田記者によると、

とのことです。以下、記事をそのまま引用します。

フォックスコンの中国での生産は、内陸部の人件費の安さという以上の多大な恩恵をうけていることが見て取れます。何となく成都工場は「半官半民」という感じがするし、労務問題も起こりかねないような状況です。とは言え、このような巨大工場を成立させ、かつ全世界に iPad を送り出せるフォックスコンの実力を(政治力を含めて)認めるべきでしょう。

アップル社とフォックスコンの緊密な関係を、No.71 「アップルとフォックスコン」に書きました。また、フォックスコンの組立て費用がアップル製品の原価に占める割合については、No.80「アップル製品の原価」と、No.131「アップルとサプライヤー」を参照して下さい。

| この成功は大変にドラスティックでした。そのためマスコミのアップルに関する論評には過度の「礼賛記事」が見受けられるように思います。その一つが「iPodのビジネスモデル」論です。iPodはハードウェア販売とコンテンツ配信事業(iTunes Music Store による音楽の販売)をミックスしたビジネスモデルを作ったことが成功原因だ、とよく言われます。はたしてそうなのでしょうか。 |

と書きました。「ハードウェア販売とコンテンツ配信事業をミックスしたビジネスモデル」は、最終的にそこに至ったのであり、iPod のブレークの主な要因ではない。iPod が爆発的に広まった根本要因は、iPod がデジタル・オーディオ・プレーヤーをよそおったコンピュータだからである、という主旨でした。

この「ハードウェア販売とコンテンツ配信事業をミックスしたビジネスモデル論」以外にも、アップルに関するメディアの記事や報道には、本質を見誤っていると思える内容がいろいろと見受けられます。その一つが「アップルはファブレス企業であり、そこに成功の要因がある」といった議論です。今回は、それについて書いてみます。

マスコミ論調

すこし前、NHKの番組を見ていたら経済解説をやっていて、NHK経済部の記者がアップル社を例にあげて説明していました。

スマイルカーブという言い方があります。横軸に製品の開発段階(企画・開発、部品製造、製品組立、販売、アフターサービス)をとり、縦軸にその各段階の付加価値をとると、両端が高く真ん中あたりが低いカーブになる(このカーブの形をスマイルといっているわけです)。この付加価値の高いところに注力するのが重要で、何でも自分でやるという「自前主義」にこだわるべきではない。その好例がアップル、という解説でした。

こんなことを言っていいのなのかな?というのが率直な感想です。少なくとも極度に単純化した表面的な見方だと思いました。

このNHK経済部記者に限らず、アップルは製品の企画・設計に特化し製造をしない(=ファブレス)から強いとか、有利だといった論調を読んだことが何回かあります(ファブは fabrication の略で、製造の意味。組立てに近い)。日本企業は自前主義にこだわり過ぎている、こういう戦略的な動きに弱いというような・・・・・・。本当にそうなのかを考えてみるのが、以下の文章の主旨です。

なお、あたりまえですがアップル社が「社内事情」を公開しているわけではありません。以下はあくまで新聞・雑誌などの情報からの推論です。

アップルの「製造」

アップルは確かに製品の製造を外部企業に委託しています。この製造委託は2つの側面にわけて考えることができます。

| 部品製造の外部委託 |

アップルは iPhone / iPad / iPod の部品を、日本を含む世界の部品メーカに発注しています。自分では作っていないわけです。ちなみにアップル製品における日本メーカの部品シェアは高いようです。「iPhoneの約1000の部品のうち4割程度が日本製。代替のきかない主要部品でみると日本製への依存度は5-6割」という日経の記事(2011年6月)を以前に紹介しました(No.38「 ガラパゴスの価値」)。

電機産業やIT機器産業において、部品を社外の部品メーカーからから調達することはよくあることであり、極めて一般的です。もちろん、キー・デバイスは社内で生産するケースもありますが、パソコンメーカーなどは最重要キー・デバイスであるマイクロ・プロセサーを、Intel, AMD などから調達しています。

自動車産業も状況は同じです。トヨタ、日産、本田などの自動車会社において、自社生産している部品はエンジンぐらいのものでしょう。あとはすべて部品メーカーに製造委託したり、ないしは部品メーカーから調達しています。自動車会社のやっている「製造」は自動車の「組立て」です。

| 製品組立ての外部委託 |

アップルは部品を組み立てて完成品を作る作業をすべて外部に委託しているようです。新聞報道によると最大の委託先はフォックスコンです。フォックスコン(富士康科技集団)は、電子機器の受託製造の世界最大手企業・鴻海(ホンハイ)精密工業(台湾)の子会社です。その工場は中国にあり、2011年の売上が約9兆円という巨大企業です。鴻海精密工業は2012年3月にシャープに出資を決めましたね(堺の液晶パネル工場を実質的に買収)。シャープは大量の製造委託を鴻海に出していると推測できます。フォックスコンのような電子機器の受託製造という業態をEMS(Electoric Manufacturing Service)と呼んでいます。

シャープに限らす、EMSに製品組立てを委託するのは電機会社であれば多かれ少なかれ皆がやっていることです。ある製品は自社製造するが、ある製品はEMSに委託するというように・・・・・・。しかしアップルは自社の組立工場を一切もたずに、全量を外部委託しています。この「完成品組立ての全量外部委託」をさして「アップルはファブレス企業」と呼んでいると考えられます。

なぜファブレスなのか、ファブレスがアップルのビジネスにどういう影響を与えているのかを推測してみたいと思います。

人件費の問題ではない

中国に工場をもつ台湾企業に完成品組立てを委託するのは「人件費が安いからだ」と思う人が多いようです。しかしそうではないと考えられます。これについては日本経済新聞の記者が的確なコメントを書いていました。

中国はアップル製品の大半を組み立てる重要な生産地。電子機器の受託生産会社、フォックスコン(富士康科技集団)がなければ、大量の製品を発売時に一気に投入して、在庫管理を徹底しながら機会損失を抑えるアップル流は成立しない。 |

アップルがフォックスコンに製品組立を委託する理由は人件費の安さではなく機動力である・・・・・・。この日経・岡田記者に見方は、英マンチェスター大学の研究チームの報告より、よほど正確だと思います。

人件費の問題ではないということの理由として岡田記者は「フォックスコンの人件費は高水準」という理由をあげています。確かにそれもあるでしょう。人件費の高騰はフォックスコンだけでなく、中国に工場を持つ企業の共通の悩みです。しかし、フォックスコンの中国工場の労働賃金はカリフォルニアよりは安いはずです。人件費が安いというメリットは、米国生産に比べて「ない、ということはない」。

問題はアップル製品(iPhone / iPad / iPod)の製品原価に占める「組立て人件費」の割合だと思います。単純化してアップル製品の原価が「部品費用」と「組立て費用」から成るとします。これ以外に製品の設計・開発費用などがありますが、これらは「1回きり」なので数千万個も販売するアップル製品では無視します。組立て費用は「組立て人件費」と「その他の組立て費」に分かれるでしょう。「その他の組立て費」とは工場設備にかかる費用や消耗品の費用ですが、これは全てを人手で組立てるとすると比較的少ないはずです。

この仮定のもと「アップル製品の製品原価に占める、組立て人件費の割合」は何%ぐらいでしょうか。私は専門家ではないので断定はできませんが、各種情報から5%以下だと推定しています。こういうパーセンテージは(部品の数が同じだとしたら)高価格製品ほど低くなるので一概に議論はできないのですが、数万円のデジタルIT製品ではその程度と推定しています。

その大きな理由は、アップル製品に使われている部品が最先端部品オンパレードだからです。コンピュータとしての心臓部のマイクロプロセッサ、フラッシュメモリ、高精細の小型液晶パネル、タッチセンサー、加速度センサー、ジャイロ、GPS、カメラ・モジュール(その中のCMOSセンサー、レンズ)など、いっぱいある。しかもすべてが超小型です。これらの部品の機能を総合してフルに機能を発揮させるところにアップルの製品企画力があり、またそれが利用者の「驚き」を生み出す重要なファクターとなっている。

アップル製品の製品原価に占める組立て人件費の割合を5%とします。そうすると何が言えるでしょうか。アップル製品の販売価格に占める原価の割合(=原価率)を仮に50%とします。アップルの生み出す膨大な利益を見ても(2012年第1四半期で、売上高・3兆2000億円に対して、純利益率が30%)、実態はもっと低いと思いますが、高めに見積もって50%とします。そうすると、販売価格に占める組立て人件費の割合は2.5%ということになります。組立て人件費が倍になったとして、それを製品価格に転化すると2.5%の値上げになります。組立て人件費が半分になったとし、それを価格に転化すると1.25%の値下げになります。影響はこの程度でしかありまません。

このラフな見積もりは、組立て人件費を多めに、アップル製品の原価率を高めに見積もっています。実際に組立て人件費が変動したときに実際の影響はもっと微細でしょう。「アップルが生産を中国から米国に戻しても、50%近い粗利益率を確保できる」とした英・マンチェスター大学の結論(日経の記事)は、それはそれで正しいと思うのです。

ではなぜアップルはフォックスコンに製造委託するのでしょうか。それは日経・岡田記者の言うようにフォックスコンの「機動力」だと思います。

フォックスコンに製造委託する意味

デジタル家電やパソコンは全部そうなのですが、アップルも新機種をどんどん出しています。たとえばiPhoneを例にとると

| ◆ | iPhone | 2007.06 | |

| ◆ | iPhone 3G | 2008.06 | |

| ◆ | iPhone 3GS | 2009.06 | |

| ◆ | iPhone 4 | 2010.06 | |

| ◆ | iPhone 4S | 2011.10 |

というように、毎年新機種が出ています。

アップルの新機種は発表と同時に爆発的に売れ、徐々に販売量は低下する。次の機種の噂が流れると買い控えが起こり、急速に販売量は低下する。そして次機種が出るとあまり売れなくなる。この繰り返しです。iPhoneが売れ続けていると言っても、現在は iPhone 4S が売れているのであって、iPhone 3G は(あえて旧機種を選ぶという人以外には)売れていないのです。あたりまえだけど・・・・・・。デジタル家電は多かれ少なかれこうなのですが、アップル製品は販売開始直後に爆発的に売れるのが特徴でしょう。

製造サイドとしてはこの極端な需要の変動、特に需要の立ち上がりに耐えられないといけない。部品製造はまだ耐えやすいわけです。超小型の最先端部品は機械で生産するからです。CMOSセンサーや液晶パネルを手で造るという話は聞きません(そんなことは出来ない)。しかし製品の組立ては違います。完成品の組立ては機械ではできない。人手でやるしかない。ここにアップル社のビジネスの隘路があると考えられます。

アップル社の製品の組立てを行う会社は、生産の急速立ち上げと生産量の変動に耐えうる「体力」がないとまずいわけです。これはそんなに簡単なことではないはずです。派遣労働者を大量に雇い入れて一気に生産し、あとは解雇するというようなことはできない。組立ての作業品質が問題です。ミスや不具合で不良品を10%でも出したらフォックスコンの利益は吹っ飛んでしまうでしょう。万一、不良品が市場に出たら、アップルのビジネスに大打撃です。世界中の優秀な工場であたりまえになった「カイゼン」意識の高い従業員も要所に必要でしょう。特に世界的に大注目をされるアップル製品を作る製造ラインでは・・・・・・。

フォックスコンがアップルの新製品の組立てを作業員に教育する期間は知りませんが、たとえば1週間だとしたら、その期間内に手順を完全に覚え、不具合を出さないようにレベルアップしないといけない。それができるだけのベースのスキルをもった従業員が数多くいないと、フォックスコンの対アップルビジネスは成り立たないと思います。

iPhone / iPad をフォックスコンは1日にどれぐらい生産するのでしょうか。多い時期は「日に数十万個のオーダ」だと推定できます。数十万個/日の製品を品質よく組み立てる・・・・・・。このオペレーションは、そうたやすいものではないと思います。

急速に大量生産する必要性は、技術進歩とも関係しているはずです。iPhone / iPad に搭載されている部品は日進月歩で、どんどん小型で高性能の部品が出てくる。それを日本を含む世界中の部品メーカが競っています。搭載するカメラモジュールを600万画素にするか800万画素(= iPhone 4S)にするか。600万画素だと安定的に大量調達が可能だが、800万画素だとその確証がとれないと仮にしましょう。できるなら800万画素にしたい。このようなケースでアップルは「二股をかけた」製品設計をするはずです。最後の最後まで決めない。発売日から逆算したギリギリまで部品メーカーと交渉し、800万画素の安定調達が可能だと判断した段階で、GOをかける・・・・・・。

カメラモジュールに限らず、いろいろの部品でこのような状況が起こっていると想像されます。アップルが最新の部品テクノロジーを採用して消費者に驚きを与えようとすればするほど、製造プロセスの最終段階である製品組立てを受託する企業は厳しくなる。フォックスコンはそれに耐えられる企業ということでしょう。

なぜフォックスコンにこのようなオペレーションが可能なのでしょうか。大きな要因は中国に立地しているEMSだからです。フォックスコンはアップルだけでなく電機会社の各社からの受託をしています。欧米や日本・韓国に比較すると人件費の安い国に立地しているEMSだから、世界中の電機会社からの製造委託を受けられる。日本の電機会社もTVやパソコンを製造委託しています。またハイテク・デジタル機器だけでなく、たとえば新興国向けのラジオなどの「ローテク製品」も受託しているでしょう。こういったローテク製品では製品原価に占める製品組立て費の比率が高いはずで、アップル製品とは全く別の付加価値(=低い製造コスト)が生まれます。

アップル製品の生産変動に伴う人員配置の増減やスキルの高い作業員の機動的な配置は、その他の企業から大量に獲得している受注との調整でカバーできると考えられます。以前、フォックスコンの従業員数は、50万人だと聞いてびっくりしたのですが、今はもっと多い(100万人を超える)ようです。アップルがカリフォルニアに自社工場を作ったのでは絶対に不可能なことがフォックスコンでは可能になるというわけです。

アップルのビジネスモデル

日経の岡田記者は「大量の製品を発売時に一気に投入して、在庫管理を徹底しながら機会損失を抑えるアップル流」と書いています。これを補足する意味で「アップル流」を私なりにまとめると、

・販売予測の精密化

・販売開始直後の製品の大量投入

・作りすぎないオペレーション

の3点になると思います。

まず製品出荷後、どの時期にどの国でどれだけ売れるかという販売予測です。この予測の正確さがビジネスの原点です。もちろん完全に正確というわけにはいかない。欧米や日本における販売予測は正確にできるでしょうが、たとえば中国では様子が違う。現在のアップルのCEOのティム・クックは「中国であれほど iPad が売れるとは思わなかった」と、2012年4月24日の決算発表会で語っていました。「うれしい誤算」というわけです。

しかし販売量を過小に見積もるのは機会損失を招くだけでまだ許せる。まずいのは販売量を過大に見積もることですね。特に「販売の下降予測」です。ここを正確にしないと在庫の山ができ、利益は激減することになります。精度の高い販売予測をベースに、部品メーカ群とフォックスコンなどのEMSを巻き込んだ「作りすぎないオペレーション」が重要です。理想は需要と供給量をマッチさせることですが、それが無理なら市場を常に(わずかな)供給不足の状態に維持しておく。それで販売価格の維持ができます。

アップルのビジネスモデルを要約すると、

①製品の独自性

②ジャスト・イン・タイム

の2点でしょう。

①製品の独自性は誰しも認めるところです。これがないとアップルのビジネスモデルは成立しません。この①の点はアップルはソニーに学んだと言われていますね。スティーブ・ジョブズは「コンピュータにおけるソニーになりたい」とずっと以前に発言していたはずです。確かにソニーとアップルは似ています。

| ◆ | デザインを非常に重視する。デザインのためには製品の機能を犠牲にすることもある(そう見える)。 | |

| ◆ | 個性的・独創的製品を案出する。それが新製品の条件である。 | |

| ◆ | ライフスタイルの変革を提案する。製品に常にそういうメッセージが付帯している。 |

など、かつてのソニーがやっていたことを今やっているのがアップルだと言えそうです。ちなみにデザインについて言うと、アップルのかつてのコンピュータ、Apple IIcやMachintoshをデザインしたのは、フロッグ・デザイン(Frog Design)という会社です。この会社はドイツが発祥であり、設立者はハルトムート・エスリンガー(Hartmut Esslinger)という人です。その彼は、アップルと契約する前にソニーと契約していて多数のソニー製品のデザインを手がけているのですね。トリニトロン・テレビやウォークマンなどです。この経緯はフロッグ・デザインのホームページの History に詳しく書かれています。スティーブ・ジョブズが「コンピュータにおけるソニーになりたい」と発言したのは本当にそう思っていたからで、デザイン重視の企業姿勢とデザイナーまで "受け継いだ" といえるでしょう。

このようなデザイン重視をはじめとする①製品の独自性は皆が認めるところですが、それとともに忘れてはならないのが、②ジャスト・イン・タイムだと思います。ジャスト・イン・タイムは「必要なものを、必要な時に、必要なだけ作る」ということです。それを、部品生産から完成品の製造・出荷までの一連の流れでやる。元はと言うとトヨタ生産方式などの「日本の自動車会社のものづくり手法」が世界に広まり、Just in time = JIT という世界共通語になったものです。しかしクルマと違ってデジタル製品は明らかに製品寿命が短い。しかも需要が大きく変動します。つまり「需要の大変動が前提のジャスト・イン・タイム」が必要です。これが「製品の独自性」と並んでアップルの特長になっています。

「需要の大変動が前提のジャスト・イン・タイム」は、アップルのビジネスモデルの根幹にあり、かつ現在のアップルの高収益をささえていると考えられます。その重要なパートナーがフォックスコンというEMS企業です。アップルは、EMSに製品組立を委託する(=ファブレス)でないと成立しない会社なのです。EMSはもともとシリコンバレーで起こった業態です。シリコンバレーの企業であるアップルはEMSを熟知しているのでしょう。

はじめに紹介したように、NHKの経済部記者は「スマイルカーブというように、製造は付加価値が低い。だからアップル社は外部に製造を委託する」というような解説を得意げにしていました。しかし決してそんなことはないと思います。アップル社にとって、製造は付加価値が非常にあるものです。しかしその付加価値をアップル社自身では作り出せないことが分かっている。だからこそ製造をEMSに委託するのです。

ところで、NHKの経済部記者はもう一つの重要なことを見落としています。彼の目にはハードウェアしか目に入っていないのです。

ソフトウェアはファブレスではない

アップルがファブレスというのは「ハードウェアのファブレス」であって、iPhone / iPad / iPod のソフトウェアはすべてアップル社が作っています。iPhone / iPad / iPod の大きな特徴は、その独特のユーザ・インターフェースによる使い勝手の良さですが、それを左右しているのがソフトウェアです。このソフトウェアの開発を外部に委託したというような話は、全く聞いたことがありません。しかもアップルは基本ソフト(OS:Operating System)まで自前で作っています。デジタル家電やIT機器を作っている会社は米国・日本・韓国・中国・欧州にいっぱいありますが、基本ソフトの全てを自作している会社はアップルだけではないでしょうか。

ソフトウェアは一品生産です。製品の需用量の急激な立ち上がりに対応するのは簡単で、大量にコピーすればよい。ハードウェアと違って外部に製造委託しなくてもよいわけです。このソフトウェアこそが、アップルが完全に自前で生産する超・重要なキー部品なのですね。NHKの経済部記者の目に全く入っていなかったのがこの点です。

アップルの「ものづくり重視」

ハードウェアの製造の話に戻ります。

アップルは製造がもらたす付加価値を熟知し、製造に敬意をもっているから、それが自社では不可能なことが理解でき、従って製造委託をするのだと思います。製造を熟知していないと製造委託は成功しないでしょう。製造のことを分からないで製造委託すると、利益は委託先にいくはずだからです。

| |||

|

iPod Classic の側面と裏面 意匠デザインと金属加工技術が 融合した美しい工業製品である | |||

このステンレス外装のフォルムと鏡面仕上げは、アップルのデザイナーの発案でしょう。しかしいくらデザイナーが発案しても、それを可能にする職人の技術と、大量かつ同一の品質でこなせる職人の数が必要です。アップルは新潟県の中小企業を見てそれが可能だと判断したわけです。鏡面仕上げを機械で完全自動化したとしても話は同じです。人手での加工並みに機械で完全自動で出来るなら、それはそれで極めて優秀な製造技術だと言えるでしょう。

iPod Classic の鏡面仕上げを見ると、アップルが

| ◆ | 製造・ものづくりを熟知し | |

| ◆ | モノを作る職人やその技術への敬意をもっている |

ことを直感します。デザインへのこだわり、独自性へのこだわりと同時に「ものづくり」への非常なこだわりを感じる。

アップルをファブレス企業だというのは、(ハードウェアに関する限り)それはそれで正しいのですが、「製造」や「ものづくり」の価値を認めていないとか軽視していると考えるのは、とんでもない間違いでしょう。「製造を軽視する製造業」というのはありえないし、もしあったとしても中・長期的には成立しないのです。それはソニーであれアップルであれ、同じだと思います。

| 補記1 |

フォックスコン(富士康科技集団)が中国に立地するEMSであることの有利さを、日経の多部田記者がレポートした記事を紹介します。

記事によると、フォックスコンがアップル社向け製品を作っているのは4つの工場で、沿岸部の深圳(iPhone, iPad)、成都(iPad)、鄭州(iPhone)、太原(Phone)の各工場です。このうちの成都工場のレポートが2012年5月31日に掲載されました。多部田記者によると、

| ◆ | 成都工場の従業員数は10万人。24時間稼働で、2交代制の勤務である(8:00 - 20:00, 20:00 - 8:00)。 | |

| ◆ | 多くの従業員の月給は、平均1日4時間の残業代を含めて2500元(約32,500円)。宿舎代(6人部屋)と食事代を差し引かれた手取りは2000元程度であるが、可処分所得は地元の農村の1.5倍である。 |

とのことです。以下、記事をそのまま引用します。

|

フォックスコンの中国での生産は、内陸部の人件費の安さという以上の多大な恩恵をうけていることが見て取れます。何となく成都工場は「半官半民」という感じがするし、労務問題も起こりかねないような状況です。とは言え、このような巨大工場を成立させ、かつ全世界に iPad を送り出せるフォックスコンの実力を(政治力を含めて)認めるべきでしょう。

| 補記2 |

アップル社とフォックスコンの緊密な関係を、No.71 「アップルとフォックスコン」に書きました。また、フォックスコンの組立て費用がアップル製品の原価に占める割合については、No.80「アップル製品の原価」と、No.131「アップルとサプライヤー」を参照して下さい。

No.57 - 首都圏交通大混乱の物理学 [技術]

爆弾低気圧

普通はあまりしないことなのですが、No.56「強い者は生き残れない」の半分ぐらいの "原形" は通勤電車の座席に座って書いたものです。

2012年4月3日(火曜日)、西日本から東日本にかけて「爆弾低気圧」と呼ばれる台風並みに発達した低気圧が通過し強風が吹き荒れました。私は首都圏に在住しているのですが、帰宅途中の私の乗った電車(小田急線)も相模川を渡れずに駅で3時間も立ち往生してしまいました。迂回することも何とか可能でしたが、たまたま席に座っていたのと、低気圧が通り過ぎればそのうち動くだろうと思ったので、運行再開を待つ間キーボードをたたいていたというわけです。繰り返し電車内にアナウンスされていたのは、次の3点です。

| ◆ | 相模川の鉄橋の風速計が25m/secを越えたので電車の運行を停止する。 | |

| ◆ | 風速25m/secを越えると電車は転覆の危険がある。 | |

| ◆ | 10分の間、風速25m/secを越えない状況になったら運行を再開する。 |

なるほど、しっかりしているなと思いました。風速25m/secという明確な運行停止基準と運行を再開する基準がある。さすがに「転覆の危険」というのは大袈裟だと思いましたが(かなりの安全率が見込まれているはず)明快にそう言い切るのは良いと思います。印象に残るアナウンス内容でした。

西日本でもそうだったと思いますが、当日の首都圏の列車・電車はJRや私鉄を含めて広範囲に運行見合わせが多発しました。しかし駅での混乱は以前ほどではなかったようです。当日は13時帰宅や15時帰宅などの指示を早めに出した企業が多かったのです。3.11 以降の危機管理の進歩を感じました。

3時間の立ち往生に巻き込まれたりするといろいろと気になるものです。後日、ネットにアップされた各種の情報を読んでいて気付きました。風速25m/secで運行停止という路線もあるのですが、別の路線は風速30m/secを越えたので運行停止となったようなのです。すべての情報を知っているわけではないのですが、路線によって、

◆風速25m/secで運行停止

◆風速30m/secで運行停止

の2つの対応があるようです。

もう一つ思ったことがあります。「風速25m/sec、転覆の危険、運行停止」というアナウンスが印象に残ったのですが、小田急線はJRと同じく狭軌です。常識的に考えて軌道の間隔(=軌間、ゲージ)は広い方が横風に対して車両は安定するはずです。もし小田急線が標準軌だったとしたら運行基準も違い、運行停止はなかった、あるいは停止時間がもっと短かったのではと思ったのです。

標準軌と狭軌

車両の軌道間隔(軌間。ゲージ)は世界的な標準である「標準軌」と、それよりも狭い「狭軌」に分かれます。関西圏に在住している人は、メジャーな私鉄の多くの路線が標準軌のため(阪急、阪神、京阪、近鉄など)「私鉄は標準軌、JRは狭軌」という認識だと思いますが、首都圏は違います。

首都圏を走っている路線(地下鉄以外の主なもの)を軌間で分けると以下のようです。

| ◆ |

標準軌(1435mm。4フィート 8.5インチ) 新幹線、京成、新京成、京浜急行 | |

| ◆ |

狭軌(1067mm。3フィート 6インチ) JR東日本、小田急、東急、京王(井の頭線)、西武、東武 |

なお、井の頭線以外の京王線は1372mm(4フィート 6インチ)の、標準軌に近い狭軌です。

この軌間と風速による運行停止基準は何か関係があるのでしょうか。

運行停止基準

鉄道各社はCSR(企業の社会的責任)のため、各社の安全運行についての取り組みをまとめた「安全報告書」を毎年公開しています。それを見ると首都圏の鉄道各社で風速と運行停止基準に明確に触れているのは次の4社です。

| ◆ |

風速25m/secで運行停止 JR東日本、京王 | |

| ◆ |

風速30m/secで運行停止 新京成、西武 |

京成は「風速が25m/secを越えた場合は、段階に応じて速度規制や運転の見合わせを行っています」(安全報告書)としており「風速30m/secで運行停止」の新京成に近い考え方のようです。また、安全報告書には書いてないのですが、車内や駅でのアナウンスから判断すると

| ◆ |

風速25m/secで運行停止 小田急 | |

| ◆ |

風速30m/secで運行停止 東急 |

です。東急のアナウンスは渋谷駅のものです(私の家族からの情報)。

京浜急行には、風速と運行停止の間の固定的な規則はないようです。4月3日の強風を取材した日刊SPA(Web版 2012.4.4)に、次のように出ていました。

| 京急ご案内センターの話によると「多摩川、鶴見川の鉄橋付近、単線区間が残る京急久里浜から三崎口駅などの区間でかなり強い風が確認されたため、一時運転を見合わせました。基準値となる風速などは特に設定していませんが、風速、雨量、混雑具合など、現場の状況によって決めています」とのこと。 |

まとめると、以下のようになると思います。

| ◆ | 風速と運行停止は、明快な基準を設定している会社が多いが、そうでない会社もある。基準も、風速25m/secで運行停止と、風速30m/secで運行停止の2つがある(もちろん運行停止の前段階として減速運転がある)。 | |

| ◆ | 標準軌の路線は風速30m/secのようであるが(新京成、京成)、狭軌の路線は風速30m/secの会社(西武、東急)と風速25m/secの会社(JR東日本、小田急、京王)に分かれる。 |

そもそも強風による減速運転や運行停止の基準は路線ごとの事情があるはずです。風が列車に強く影響するのは、多摩川や相模川、江戸川などの大きな川の鉄橋や、非市街地を高架が連続するような路線(たとえばJR京葉線)であることは明白でしょう。市街地ばかりを運行する路線とは影響度が違って当然です。

各社の安全性についての考え方にもよります。JR東日本の「安全報告書」には

| 以前は風速30m/secで運行停止だったが、羽越本線での特急脱線事故の反省から、風速25m/secで運行停止を統一基準にした。 |

という意味のことが明確に書いてあります。事故とは、2005年12月25日に羽越本線の最上川付近で突風により特急が脱線・転覆し、5人の方が亡くなった事故を指します。JRも以前は「風速30m/secで運行停止」だったのです。安全性に対する考え方や知見は進歩します。また風速はあくまで沿線に設置した風速計の測定値です。局所的には測定値より強いことも大いにあるでしょう。沿線の地形にも影響されるはずです。

運行の危険性以外の要因もあるはずです。京浜急行が風速による運行停止基準を決めていないのは、平行して走るJR京浜東北線・東海道線や横須賀線が風速25m/secで運行停止になると(JRはそう明確に宣言している)、状況にもよりますが、京浜急行も運行停止を考えないと駅に乗客が殺到して大混乱になる懸念があるからだと考えられます。「混雑具合など、現場の状況によって決めています」という京浜急行の案内センターの話は、そういうことだと思います。

横風に対する車両の安定性

しかし常識的に考えて軌間(ゲージ)が広い方が横風に対して安定のはずです。私の乗った小田急線(狭軌)は相模川鉄橋の風速計が25m/secを越えたため、転覆の危険性があるということで3時間ストップしました。これがもし風速30m/secで運行停止ということなら運行停止時間ははるかに短かったはずです。車内アナウンスでも風速30m/secを越えた時間は比較的短かったと記憶しています。

では標準軌と狭軌とでは横風に対する車両の安定性がどの程度違うのでしょうか。高校時代に習った物理を思い出して、安定性がどの程度違うのかを、ごくマクロ的に見積もってみたいと思います。

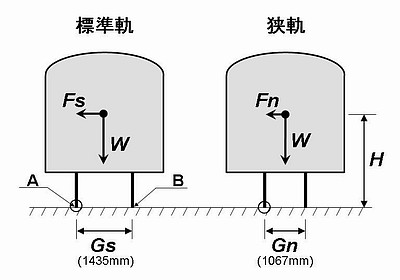

下の図において左は標準軌(1435mm)、右は狭軌(1067mm)の車両を表しています。重量は全く同じ、形も重心の位置も同じで、軌間だけが違うとします。車輪のAの点は横方向の力を受けた時に回転のみが許され、Bは全く自由とします(標準軌、狭軌とも同じ)。横方向の強い力をうけると車両はA点を軸に回転しようとし、B点が浮き上がるという想定です。なお図の右の狭軌の絵はJR東日本で一般的なE233系車両(幅:2950、高さ:4016)のスケールを模したもので、左はそれを軌間だけ標準軌としたものです。

| ◆ |

Fs, Fn: B点が浮き上がるときの、重心に作用する横方向の力 | |

| ◆ |

Gs, Gn: 標準軌と狭軌の軌間 | |

| ◆ |

H: 重心の接地点(レール)からの高さ | |

| ◆ |

W: 車両の重量 |

です。そうすると、高校物理の知識から

|

|

| ・・・・・・ ① |

風の力

次に風の力を見積もってみます。右図は理想化された状況で、広い壁に風が垂直に吹きつけています。今、図に示した壁の単位面積だけを考えるとし、風速を V m/sec、空気の密度をρとします。そして空気の分子は壁に当たる直前まで速度 V であり、壁に当たった瞬間に速度ゼロになって「壁にはりつく」とします。あくまで理想化されたモデルです。このとき壁の単位面積が受ける力(=圧力。風圧)はどの程度でしょうか。

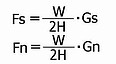

次に風の力を見積もってみます。右図は理想化された状況で、広い壁に風が垂直に吹きつけています。今、図に示した壁の単位面積だけを考えるとし、風速を V m/sec、空気の密度をρとします。そして空気の分子は壁に当たる直前まで速度 V であり、壁に当たった瞬間に速度ゼロになって「壁にはりつく」とします。あくまで理想化されたモデルです。このとき壁の単位面積が受ける力(=圧力。風圧)はどの程度でしょうか。これも高校物理の知識から推定できます。壁の単位面積に単位時間に「はりつく」空気の体積は V で、そこに含まれる空気の質量は ρV です。単位時間当たり「質量 ρV ・速度 V 」の物質が「質量 ρV ・速度ゼロ」に変化するのですから、運動量の変化と力の関係から壁の単位面積が受ける力(=圧力。P)は、

|

|

もちろん上の式は理想化された状況であって、当然、風は車両の上や下に「回り込む」ので実際の圧力はもっと小さくなる。車両の屋根の「丸み」も風圧を緩和するでしょう。上式は圧力の最大値を見積もった値だと考えられます。実際に工学・建築学などにおいて風圧を計算する式がいろいろ作られていますが、共通するのは、

| ◆ | 風圧は風速の2乗に比例する。ないしは、 | |

| ◆ | 風圧を決める主な項は、風速の2乗に比例する |

ということです。そこで以下は「車両に横風が与える風圧は風速の2乗に比例する」と考えて進めます。

余談ですが、飛行機の翼に作用する浮力(揚力)も速度の2乗に比例します。つまり、翼に当たった空気はいったん翼の上面と下面に別れて再び合流しますが、翼の形状から上面の方が合流までの流路が長く、従って空気の速度が速くなり、そのため物理の法則で圧力が低くなる。この上面と下面が受ける圧力差が浮力の要因です。この浮力の原理は壁に垂直に当たる風の圧力とは違いますが、速度の2乗に比例する力を受けるということではマクロ的に同じです。

大型旅客機だと300トンとか、そういうレベルの重さですが(自重に、燃料・乗客・貨物などを含めた離陸重量)、飛行場を滑走するだけで空気の力でフワッと浮かび上がる。信じられないほどのものすごい浮力です。空気の力は普段はあまり感じませんが、速度が上がるとまさに "加速度的に" 強くなる。よく台風の時などにトラックが横転したりしますが、それも納得できる感じがします。

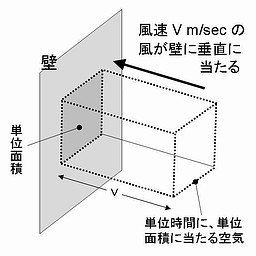

風速と標準軌・狭軌に話を戻します。標準軌の車輪が浮くときの力 Fs を横風によるものとし、その時の風速(=危険風速)を Vs とします。同様に、狭軌の車輪が浮く時の風速を Vn とします。風速がそれぞれ Vs, Vn になると「危険」というわけです。標準軌の車両と狭軌の車両が全く同じ形だとすると、

|

| ・・・・・・ ② |

|

標準軌の車両が危険になる風速は、狭軌の車両が危険になる風速の1.16倍(=危険速度比)である。 |

ということになります。これを狭軌であるJRの運行停止基準・25m/secに当てはめると、

25 m/sec × 1.16 = 29 m/sec

となり、これは30m/secで運行停止とする新京成(標準軌)の基準とほぼ同じになるのです。小田急線が仮に標準軌だったとしたら「風速30m/secで運行停止」が基準となり、相模川は徐行運転で渡れた、ないしは運行停止は1時間程度だったという想定は十分に可能だと思うのです。

ここまで書いてきて思い出すことがあります。風圧が風速の2乗に比例することは高校物理の知識で推定できましたが、「風圧の風速2乗則」という形で教科書にダイレクトには書いてなかったと思います(私の記憶なので、今の教科書には書いてあるかもしれません)。しかし高校の物理の教科書に昔からあり、今でも間違いなく載っているはずの「速度の2乗に比例する有名な力」があります。それは遠心力です。

遠心力

回転運動する物体(質量 M)は、回転半径(R)に逆比例し、速度(V)の2乗に比例する「見かけの力」を回転中心とは逆の方向に受けます。これが遠心力ですね。式で表すと

|

|

もちろんカーブには遠心力をなるべく打ち消すような勾配がつけてあるので、まったく同じ議論にはならないでしょう。しかし「標準軌と狭軌の列車がカーブを曲がるときの比較」ということにおいては、風速における「危険速度比 = 1.16」と同じ議論がマクロ的に成り立つはずです。

福知山線での惨事

2005年4月15日 午前9時すぎ、JR西日本・福知山線の列車が塚口・尼崎間のカーブを曲がりきれずに脱線し、線路脇のマンションに激突して大破、死者107人、重軽傷者500人以上という大惨事になりました。

事故調査委員会は「半径300メートルのカーブに時速116kmで突っ込んだための単純脱線事故」と結論づけています。この「半径300メートルのカーブに時速116kmで突っ込む」という行為がどんなものか、ちょっと想像してみたいと思います。先ほどの「危険速度比 = 1.16」という考察からすると、

福知山線(狭軌)の出していた時速116kmという速度は、カーブ走行の危険度の観点からすると、標準軌の車両(たとえば平行して走っている阪急電車)の時速135km(116km の 1.16 倍)に相当する。 |

と言えます。

素人の常識的な感覚として、R300 のカーブを時速135kmで走行するのは極度に危険という印象ではないでしょうか。クルマと電車は違うので安易な比較はできませんが、標準軌の軌間(1435mm)と普通乗用車のタイヤとタイヤの間隔(トレッド)はほぼ同じです(私のレガシーのトレッドは1490mm)。クルマだったら R300 のカーブはどうか。

東名高速道路の下り線、大井松田・御殿場の間の神奈川・静岡県境付近にR300 の高速道路としては強いカーブが数箇所あります(右ルート。R300×3、R310、R320 の5つのカーブが連続する)。確か制限速度は 80km/h だったと思います。何度も通ったことがありますが、制限速度付近で走行しても、特に交通量が多い時には緊張するところです。この「右ルートR300連続区間」を時速135kmで走行するなど、まず(私には)考えられない。それは一言でいうと「無謀」です。

全く逆の見方をして、もし仮に福知山線が標準軌だったらどうでしょうか。「危険速度比 = 1.16」ということからマクロ的に推察できるのは、

カーブ走行において、標準軌の車両の時速116kmの危険度は、狭軌の車両の時速100km(116 / 1.16)の危険度に相当する。 |

ということです。

仮に福知山線が標準軌だったとしたら、問題のカーブの危険度は、現在のJR(狭軌)の 100km/h 走行に相当するのです。現在のJRの車両が R300 のカーブを 100km/h で走行したとして、はたして脱線するでしょうか。R300 のカーブの制限速度は 70km/h とか 80km/h のはずですから、速度超過であることは確かです。しかし 100km/h というのは直線区間では通常運転で出るスピードです。私がよく乗る東海道線のトップスピードは115km/h - 118km/h です。100km/h がとりたてて「速い」というわけではない。100km/h で減速せずにカーブに入り、制限速度の20-30kmオーバーで通過する・・・・・・。危険だとは思いますが致命的な結果にはならないと思いますね。制限速度は単にカーブを曲がる安定性だけでなく、突風が横から吹くとか、置き石をされるとか、いろいろなリスクを考慮した速度になっているはずです。素人考えですが・・・・・・。福知山線が標準軌だったら、あの惨事は起こっていないと思います。

ハンディキャップ

もちろん「福知山線が標準軌だったら、あの惨事は起こらなかっただろう」というのは、何らかの意味がある言い方ではありません。JRは明治時代から(世界標準に反して)狭軌であり、いまさら変えられるものでも何でもないからです。過去からそうであったように、今の軌間でいかにより安全な運行を実現するか、努力を続けるしかない。

しかし確実に言えることは「JRは、標準軌の私鉄に対して輸送力の点で不利」ということです。特に福知山線と阪急宝塚線のように、大都市圏を平行して走る路線で不利です。カーブの多い市街地で同じレベルの安全性を確保しようとすると、どうしても「1.16 : 1.00」という「危険速度比」のスピード差がついてしまう。全く同じ線路を走るわけではありませんが、似たような地区を似たような経路で走るのだからマクロ的には似たようなカーブがあるはずです。カーブでの減速はその前後の直線区間のスピードにも影響する。

16%の速度差は大したことはないと思えるかもしれません。確かにウィークデイの昼間において30分かかるところが35分になるとしても大したことではない。しかし問題は大都市圏における朝夕のラッシュ時です。ラッシュでは、たとえば3分間隔で運行というようなダイヤ編成があるわけですね。こういった過密ダイヤにおいては「危険速度比」が路線の輸送力に少なからぬ影響を与えると想像されます。そこに起因するJR西日本の「焦り」が悲劇の遠因になってはいないでしょうか。特に大手私鉄が標準軌の関西では・・・・・・。

日本の鉄道建設は明治時代にイギリスの指導で始まりました。世界的にメジャーである標準軌(1435mm)は、その鉄道発祥の国・イギリスが決めたもので、既に1846年にイギリス国内では標準軌に統一する法律が制定されています。国内で軌間がバラバラではまずいのです。狭軌(1067mm)はイギリスが植民地で建設を始めていた軌間です(オーストラリア、セイロン)。おそらく敷設コストが安いからだと想像します。植民地経営の効率を考えたイギリス人らしい合理主義でしょう。しかし狭軌の車両の図(前の方の図の右)を見ても分かるように、狭軌は軌間が車体の幅のほとんど3分の1しかないわけです。素人目にも「これでよいのか」という疑問が生じる。

明治政府はなぜ「イギリス本国規格」を採用しなかったのでしょうか。明治初期の「日本が新興国であった時代」には、多くのものをイギリスやドイツに学び、西欧のデッド・コピーも多々ありました。たとえ背伸びであっても「イギリス本国と同じものを!」と政治家が声高に主張してもよいはずです。深く考えなかったのか、調査不足なのか、それともコストを優先したのか・・・・・・。確定的なことは分からないようです。大きな教訓は「大きな投資を必要とするインフラの整備においては、標準化やメリットをよくよく検討しないと、巨大な損失を招く」ということだと思います。ちょうど東と西で電力を融通しにくい電力会社のように・・・・・・。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

2012年4月3日、私の乗った小田急線(狭軌)は強風のため相模川鉄橋を渡れず、3時間の足止めになりました。もし標準軌だったら足止め時間は全く違ったかもしれません(かもしれないのであって、同じ列車運行基準になることもありうる)。

そのちょうど7年前の2005年4月15日、JR西日本・福知山線の列車(狭軌)が塚口・尼崎間で脱線し、107人もの命が奪われました。もし標準軌だったら事故はなかったかもしれません(かもしれないのであって、同じ事故になることもありうる)。

「かもしれない」と思わせる2つの出来事の "重大さ" は、あまりにも違い過ぎます。違い過ぎるけれど、実は "速さの2乗に比例する力" という物理法則によって、見えないところでつながっているのではないか。そう思いました。

No.55 - ウォークマン(2)ソニーへの期待 [技術]

ウォークマンはオーディオ機器

前回からの続きです。

前回の最後に書いた、コンピュータとしてのiPodに比較すると、ウォークマンは(DAPを装った)コンピュータではなかった、と言えるでしょう。ウォークマンはオーディオプレーヤーとして発想され、オーディオプレーヤーの音源としてデジタルデータを使い、コンピュータ技術を利用してハードウェアを作った。その「補助ソフト」としてSonicStageがある。

| ◆A : | コンピュータ技術を利用したDAP | |

| ◆B : | DAPを装ったコンピュータ |

この2つが市場で戦ったとしたら、Bが非常に有利です。なぜならコンピュータは「何でも機械」であり、アプリや周辺機器を付加することによって「変身」や「発展」が可能だからです。

コンピュータには制約がありますが、それは本体のハードウェアです。たとえば表示装置の大きさ、液晶か電子ペーパー(アマゾンのキンドルのような)か、タッチパネルがついているかどうか、などです。しかし、その制約の範囲内で発展していける。端的な例は、前回に書いたヤマハのiPod用・無線・アンプ内蔵スピーカーです。考えてみると、ソニーはヤマハ以上の「音響機器メーカー」ですね。DAP用・無線・アンプ内蔵スピーカーというのは、ウォークマン用にソニーが真っ先に作るべき製品のはずです。技術的には十分できる。しかしそうではなかった。それはウォークマンが「DAPを装ったコンピュータ」として発想されていないからだと思います。

|

| ||||

|

NW-MS7 (1999) メモリスティック DAPウォークマンの最初の製品 |

NW-E3 (2000) フラッシュメモリ:64MB 最初のメモリタイプの製品 |

||||

|

| ||||

|

NW-HD3 (2004) ハードディスク:20GB MP3に対応した最初の製品 |

NW-A867(2011-) フラッシュメモリ:64GB 音質の評価が高い |

||||

前回に「CDを開発して音楽をデジタル化した(=情報化した)のは、ほかならぬソニー」と書きました。上記のAとBの発想の違いは、CDについても言えるでしょう。

| ◆A : | CDは、レコードを圧倒的にコンパクトにし、長時間録音が可能・劣化しない・製造コストが安いなどの、多大なメリットを作り出したものである。そのCDを作るために、音楽のデジタル化技術が使われた。 | |

| ◆B : | CDは、デジタル化技術を使って音楽を「情報化」したものである。CDに焼き付けられている音楽は、デジタル情報の一つの姿であって、媒体はメモリーでもディスクでも何でもよい。この「音楽の情報化」が多大なメリットを生み出した。 |

CDに関してはAとBの両方の見方が可能であり、どっちが正解だということはありません。しかしどちらを中心に据えてモノを見るかによって、製品を企画する発想は違ってくると思います。コンピュータの視点から見ると、CDの本質的な意味は音楽の情報化(B)であり、その認識が基本となって企画されたiPodが市場を席巻したということでしょう。音楽を情報化したということは、一般的に「情報化」の帰結として起こることは遅かれ早かれ全部起こるのであり、事実そうなっていったのです。

前に「iPodはソニーが作るべき製品だった」というソニー幹部の発言があったことを書きましたが「ソニーがiPodを作るのは無理だった」というのが私の考えです。ウォークマン(1999 - )は iPod(2001 - )より2年も先行しています(ちなみに音楽配信もソニーが先行しました。1999年の bit music です。これは2年どころかiTunes Music Storeより4年も早い)。しかし、製品を企画する技術発想がそもそも違った。その端的な象徴がMP3をサポートしない(発売開始以来5年間の)ウォークマンだったのでしょう。

以上、ソニーの悪口ともとれる文章を書きましたが、それは(ひと昔前の)DAPウォークマンの話であって、ソニー製品全般ということでは決してありません。それどころか、私は今後のソニーに大きな期待を持っています。それも書かないとフェアじゃないと思うので、以降はそれについてです。

ソニーへの期待

ソニーは最近ヒット商品がないと言われます。平面トリニトロンTV(WEGA)以来ないと・・・・・・。

確かにその通りですが、しかし、日本では一時撤退した電子書籍リーダーのジャンルにアメリカで参入し、アマゾンについで2位のシェアを持っているような例もあります(日本では2010年12月に再参入)。ミノルタを買収して強化したカメラ事業も、ミラーレス機などで元気です。商用の有機ELテレビを世界で初めて出したのもソニーです。一般消費者用のデジタル家電ばかりがうんぬんされますが、放送局用や映画制作用のデジタル機器の分野ではソニーがPanasonicと世界市場を2分していて、この2社の独壇場です。

2012年4月に社長・兼CEOになった平井氏の大きなミッションは、長年の懸案になっている「テレビ事業の建て直し」だと報道されていました。おそらくTV事業のリストラが進められ、事業規模を縮小し、コモディティ化したTVビジネスからは距離を置くことが予想されます。そのテレビなのですが、私自身は、従来のTVとは一線を画した付加価値の高い「次世代TV」についてソニーに大いに期待しているのです。なぜ期待するのか、その理由をちょっと詳しく述べたいと思います。

次世代TVのイメージ

「次世代TV」がどういうものか、その選択肢は多くはないと思います。ロジカルに考えると、答えはほぼ一つに集約されるのではないでしょうか。

TV放送受信ができ、オーディオ・ビジュアル・コンテンツが視聴でき、スマートフォンやゲーム機と完全に連動して使える、リビングルーム用の固定設置型PC。 |

というイメージです。次世代TVはPC(コンピュータ)の一種であり「TVを装ったコンピュータ」だと考えているので、前回のコンピュータの定義に従ってインターネット接続が前提です。またホーム・ユースなので、1秒程度で起動できることも大前提です。

企業用ではない一般消費者が個人や家族で使うコンピュータをPCと定義すると、PCは次のような階層になるでしょう。長さは人間とPC画面との、おおよその距離です。

| ◆ | モバイル(ポケットサイズ) | 20-40cm |

| スマートフォン、ゲーム機 | ||

| ◆ | モバイル(カバンサイズ) | 30-50cm |

| タブレット、ウルトラブック | ||

| ◆ | モバイル・デスクトップ兼用 | 40-60cm |

| ノートPC | ||

| ◆ | 固定設置(デスクトップ) | 40-70cm |

| デスクトップPC | ||

| ◆ | 固定設置(リビングルーム) | 200-300cm |

このうち「リビングルーム用・人間との距離が2-3m・複数人が同時使用することもある、固定設置PC」が次世代TVである、と定義できると思います。これは、今言われている「スマートTV」に近いのですが、そう言ってしまうと「賢いTV」「コンピュータ技術を利用したTV」と誤解されそうです。あくまで「TVに見せかけたPC」という意味をこめて「次世代TV」と言うことにします。

次世代TVの典型的な機器イメージを考えると以下のようになるはずです。まずテレビ本体は STB(Set Top Box。チューナーを内蔵した箱型のTV本体)と、それに有線接続されたフラットパネル・ディスプレイ(FPD)で構成されます。STBとFPDの一体型もあるし、逆に無線接続もあるでしょう(そういう製品はすでに出ています。シャープのスタイルフリーなど)。テレビは室内に設置されるのが基本であり、画面と人間の距離は数メートルです。この前提条件において、次世代TVのハードウェア・ソフトウェアは次のような要素から構成されるでしょう。

| ①高精細大画面ディスプレイ |

液晶、プラズマ、有機ELなどのFPDで、室内設置にフィットした大画面・高精度のものです。上位機種は4Kや3Dになるでしょう。放送やビジュアル・コンテンツなどの視聴をはじめ、TV電話などの用途が考えられます。ちなみにTV電話は、企業ではテレ・コンファレンスとして既に広く普及しています。

他の製品にないTVの特徴は、何といっても各社が競ってい動画の美しさ、画質の良さ、いわゆる「絵作り」です。これを実現する「高速画像処理エンジン(マイクロ・プロセッサ)」と、それを制御するソフトウェアが重要な要素になります。ちなみにソニーは、東芝、IBMと共同で「Cell」と呼ばれる超高性能のマイクロ・プロセッサを開発し、Play Station 3 (PS3) に搭載しています。しかしCellをTVに搭載したのは東芝だけのようです(Cell REGZA)。こういった次世代TVに向けた「超重要技術」をソニーはどう考えているのでしょうか。

| ②高性能スピーカーと、それを支える音響システム |

数メートルという人間との距離が有効に生かせるハードウェアはスピーカーです。次世代TVのSTBには(デスクトップPCよりは)高性能なスピーカーが搭載され、音源データを再生できる音響システムが内蔵されるでしょう。ちょうどそれは、スマートフォンがデジタル・オーディオ・プレーヤーを取り込んでしまったのと同じ経緯をたどるはずです。また、次世代TVの周辺機器としてアンプ内蔵型の高性能スピーカー(サラウンドシステム)を外部接続し、さらに高品質の音響を楽しむことも可能になるでしょう。

| ③大量データを蓄積可能なストレージ |

現在、数テラバイトの大容量のデータを蓄積できる一般的な家庭用機器はテレビ周辺機器であるレコーダ(BD録再機)です。この特徴は次世代TVに引き継がれ、録画した放送データ、個人が所有する音源データを蓄積します。ストレージは増設が可能で、必要ならインターネットを介してクラウド上のストレージとも連動します。

| ④リビングルーム設置に特化したセンサー |

リビングルームに設置、大型画面、人間との距離が2~3メートルというテレビに最も適したセンサーは画像センサー(カメラ)だと思います。しかもテレビの大きさからいって、水平に離して2個のセンサーをつけられる。これは画像処理技術によって立体認識ができることを意味します。なお、ソニーは日本有数の画像センサーの開発・製造会社です。確か、iPhone 4S の画像センサー(800万画素)はソニー製です。

マイクロソフトはゲーム機(XBox)用に、人の動きをリアルタイムにとらえるキネクトというデバイス(いわゆるモーションキャプチャ技術)を開発しましたが、これは装置から赤外線を照射するタイプです。この簡易版が可視光の画像認識だけで出来るはずです。モーションキャプチャ技術を使うと「身ぶり手ぶり」でTVを操作することもできるでしょう。

また、音センサー(マイク)も必須でしょう。TVだけではないのですが、音声認識によって家電を操作するのが今後のトレンドだと思われます。さらに「人感センサー」も次世代TVに搭載する有力候補です。

| ⑤インターネット接続の内蔵 |

次世代TVはPC(=コンピュータ)の一種なので、前回のコンピュータの定義に従ってインターネット接続が前提です。インターネットの背後にはクラウドがあり、VODなどの各種サービス(現在のアクトビラのような)が提供されます。もちろん、情報検索やSNSなどの一般的なインターネットサービスが利用できます。ただし、大画面・複数人同時視聴といったTVの特性が生かせる利用シーンが前提です。家庭からインターネットに接続するやり方はいくつか考えられますが、TV自体にその仕組みを内包し、利用者からは隠蔽してしまうのが基本だと思います。

| ⑥スマートフォン(タブレット)、ゲーム機との高速通信 |

リビングルームにおいて、固定設置型のPC = 次世代TVと共存できる(共存して最も価値が高い)PCは、モバイル機であるスマートフォン(ないしはタブレット)、ゲーム機です。次世代TVはこれらと室内で一体として扱えるのが必須だと思います。そのためには無線LANやブルートゥースなどの、近距離高速無線通信が必要です。

次世代TVでできること

以上のような次世代TVのイメージを前提にして、「できること」「あってほしい機能」は以下のようになるでしょう。

まず蓄積型TV放送視聴です。つまり時間を選ばない(タイム・フリー)、視聴場所も家庭に限定されない(ロケーション・フリー)というTV視聴です。1週間分の数チャネルの番組を全部録画可能なTVはすでに発売されています。また蓄積した番組コンテンツをスマートフォンで(例えば通勤途中に)視聴したいわけですが、ソニーは2000年から「ロケーション・フリー」という製品を発売しました(当初は別名。その後、販売を中止)。これは次世代につながる重要技術だと思います。