No.266 - ローザ・ボヌール [アート]

No.93「生物が主題の絵」の続きです。ここで言う "生物" とは、生きている動物、鳥、樹木、植物、魚、昆虫などの総称です。日本画では定番の絵の主題ですが、No.93 で取り上げたのは西欧絵画における静物画ならぬ "生物画" でした。

その中でフランスの画家、ローザ・ボヌールが描いた「馬の市場の絵」と「牛による耕作の絵」を引用しました。この2作品はいずれも19世紀フランスの日常風景や風俗を描いていますが、実際に見ると画家の第一の目的は馬と牛を描くことだと直感できる絵です。

日本人がニューヨークやパリに観光に行くとき、メトロポリタン美術館とオルセー美術館を訪れる方は多いのではないでしょうか。ローザ・ボヌールのこの2枚の絵は大きな絵なので、記憶に残っているかどうかは別にして、両美術館に行った多くの人が目にしていると思います(展示替えがないという前提ですが)。メトロポリタン美術館は巨大すぎて観光客が半日~1日程度で全部をまわるは不可能ですが、『馬市』は "人気コーナー" であるヨーロッパ近代絵画の展示室群の中にあり、しかも幅が5メートルという巨大な絵なので、多くの人が目にしているはずです。

多くの人が目にしているはずなのに話題になるのがほとんどないのがこの2作品だと思います。メトロポリタン美術館とオルセー美術館には有名アーティストの著名作品がキラ星のごとくあるので、それもやむを得ないのかもしれません。

しかしこの2作品は "生命力" をダイレクトに描いたと感じさせる点で非常に優れています。ちょうど伊藤若冲の鶏の絵のようにです。対象となった "生物" は全く違いますが ・・・・・・。一般的に言って、日本画の動植物の傑作絵画を評価する人は多いのに(たとえば若冲)、西欧絵画の動物の絵を評価する人は少ないのではと思います。これは(現代の)西欧画壇の評価をそのまま日本に持ち込んでいるだけではないでしょうか。我々日本人としては、また別の見方があってもよいはずです。

今まで何回か文章を引用した中野京子さんは、2019年に出版された本でローザ・ボヌールの生涯とともに『馬市』の解説を書いていました。これを機会にその解説の一部を紹介したいと思います。以下の引用では漢数字を算用数字にしました。下線は原文にはありません。また、段落を増やしたところがあります。

馬市

サルペトリエール病院もオピタル通りも、パリ13区にあります。セーヌ側の南側、ノートルダム寺院からみると南東方向で、そこで19世紀の当時に定期的に開かれていた馬の市を描いた絵です。

この絵の一つのポイントは、描かれている馬がペルシュロンであることでしょう。脚が太く短く、胴も太い。大きな個体では1トン程度、サラブレッドの倍の重さになると言います。非常に力が強く、馬車馬、荷馬、軍馬などに使われます。北海道の "ばんえい競馬" でも活躍するのがペルシュロンです。ばんえい競馬の動画を見たことのある人は多いと思いますが、それを想像すればペルシュロンのイメージが浮かぶでしょう。

馬を描いた西洋絵画はたくさんありますが、多くはサラブレッドを中心とする競走馬で、いかにも脚が早そうなスラッとした体型です。No.93「生物が主題の絵」に引用したスタッブスの絵(ロンドン・ナショナルギャラリー)やポッテルの絵(ルーブル美術館)の馬がそうでした。エドガー・ドガは多数の馬の絵を描いていますが、競馬場か郊外の野原での競馬風景がほとんどです。サラブレッドの "形" や "ポーズ" や "動き" の美しさがドガを引きつけたのでしょう。

もちろん "動物画家" のボヌールもそういうサラブレッド的な馬を多く描いています。しかしこの絵は違って、"ずんぐりむっくり" のペシュロンという「労働馬」を描いています。まずここが注目点です。

白馬の尻尾が紐で巻かれている(=牝馬)理由が書かれていますが、それを含めてこの絵には、馬市の様子が極めてリアルに描かれています。しかし単にリアルというのではなく、上の引用の最後にあるように、まさに現場に立ち会っているという "臨場感" と、馬たちのヴィヴィッドな "躍動感" を表現しえたことが、この絵の最大のポイントでしょう。

ローザ・ボヌールは目立たないように男装をし、馬市に何度も通ってスケッチを繰り返してこの絵を完成させたと言われています。もちろん、この絵の中の自画像のように乗馬姿で馬の中に入ったわけではないでしょうが、画家が作品の中に自画像をそっと忍ばせるのはよくあることです。

そのボヌールの自画像は上半身しか描かれていません。そういう構図にしてあります。それには理由があると中野さんは書いています。

馬に跨がって乗るためにはズボンを着用しているはずです。なぜローザ・ボヌールが "女性座り" をせず、ズボンをはいて跨がったのか。それは彼女の生涯と関係しています。中野さんはその生涯を解説していました。

画家:ローザ・ボヌール

「ボヌールの父は絵の教師」とありますが、19世紀以前の著名な女性の職業画家のほとんどは、父親が画家か、絵の先生です。No.118「マグダラのマリア」に作品の画像を掲載した17世紀イタリアの画家、アルテミジア・ジェンティレスキ(1593-1652)がそうだし、18~19世紀フランスの有名な画家、エリザベート・ヴィジェ = ルブラン(1755-1842)も父親は画家でした。父親に絵の手ほどきを受けなければ、女性が絵画を修得できる機会などほとんど無かったということでしょう。そういえば、葛飾応為(1800-1866。No.256「絵画の中の光と影」に作品の画像を掲載)の父親も画家なのでした。

「青いスモックがお気に入りの姿」というところが、「馬市」に描かれた青いスモックの人物を自画像とするゆえんでしょう。当時のボヌールをよく知る人たちは「馬市」を見て、ボルールだと直感したのではないでしょうか。

中野さんは "食肉処理場" と書いていますが、これはもちろん屠殺場のことです。レオナルド・ダ・ヴィンチは人体の解剖学的知識を得るために死体の解剖を行って数々のデッサンを残したわけですが、動物を描きたいボヌールは解剖学的知識を得るために屠殺場に通ったわけです。

ここで思うのは、ボヌールの代表作である『馬市』と『ニヴェルネー地方の耕作』(オルセー美術館。冒頭に引用)において、馬と牛がテーマになっていることです。その馬も牛も屠殺場で解剖学的知識を得られる動物です。牛肉を食べる文化はヒンドゥー教圏以外で世界的ですが、馬肉を食べない文化は多く、アメリカ、イギリス、ドイツなどはそうです。逆にヨーロッパで馬肉を食べる文化の中心がフランスです。フランスでは馬の解剖学的知識も屠殺場で得られると想像できます。

ひょっとしたら『馬市』の馬の描写の迫真性の理由の一つは、ボヌールが屠殺場で得た「馬の解剖学的知識」が絵の微妙なタッチに(それとは分からずに)生きているからではと想像しました。

このようなボヌールの画家としての活動には困難がありました。当時のフランス社会は男社会であり、女性が男装をするのさえ厳しい規制があったと、中野さんは以下のように書いています。

19世紀フランスの "男装規制"

ボヌールが生きたフランス社会はこのような状況だったわけです。あくまでフランスの事情であり、ドイツや英国では女性がズボンを着用するに許可証が必要などということはありません。そのフランス社会の中で彼女は、画家としての成功を勝ち取っていきます。ボヌール(1822年生)より1世代あとになると、女性画家が "輩出"してきます(数は少ないですが)。ベルト・モリゾ(1841年生)、メアリー・カサット(1844年生)、エヴァ・ゴンザレス(1849年生)などです。このあたりが転換期だったのでしょう。

ローザ・ボヌールは43歳でレジオンドヌール勲章のシュヴァリエを、72歳でレジオンドヌール勲章のオフィシエを授与されるという栄誉に輝きました。シュヴァリエのときは、ナポレオン3世妃のウジェニーがわざわざボヌールの城までやってきて手渡し、オフィシエでは時のカルノー大統領が城を訪れて叙勲したそうです。女性アーティストで最初にシュヴァリエを授与されたのがボヌールであり、女性で最初にレジオンドヌール勲章・オフィシエを授与されたのがボヌールでした。

19世紀の当時のフランスは完全な男社会で、美術界もそうでした。画家の教師も購買者も批評家も、ほとんどが男性です。数少ない女性画家は常に過小評価される傾向にあり、そのような中で「ボヌールは例外中の例外」だったと中野さんは書いています。そして次のように結んでいます。

ニヴェルネー地方の耕作

No.93「生物が主題の絵」でも引用したローザ・ボヌールのもう一つの代表作、『ニヴェルネー地方の耕作』を見てみます。この絵はオルセー美術館にあり(確か1階)、『馬市』ほどではないが、それでも幅2.6メートルという大きな絵です。オルセーに行った人の多くが目にしている絵だと思います。

この絵は一見「農村風景」を描いたように見えるかもしれません。19世紀フランス絵画には「都会の喧噪に疲れた近代人が憧れる、自然に囲まれた、のどかな農村の風景」的な絵がよくあります。しかしこの絵は違います。この絵の前に立つとすぐにわかるのは、これが "牛を描くことを目的にした絵" だということです。単に農村風景を描くのではなく、しかもミレー(1814-1875)のように農民に関心が行くのではなく、動物に焦点が当たっている。

この絵については、大阪府立大学の村田京子教授の研究報告「男装の動物画家ローザ・ボヌール:その生涯と作品」(2013)の中に評論があるので、それを引用したいと思います。この研究報告はネットに公開されています。

ローザ・ボヌールは26歳の時にフランス政府から絵の注文を受けたことになります。いかに若いときからフランス画壇に認められていたかの証しです。しかも女性画家です。「ボヌールは例外中の例外」とした中野さんの言が思い出されます。

固有名詞について補足しますと、ニエーヴルはパリから見て南東方向、ブルゴーニュ地方の県で、ワイン産地で有名なコート・ドール県(ディジョンやボーヌがある県)の西側になります。ニヴェルネーはこのあたりの以前の地名です。ニエーヴルとコート・ドールの間にはモルヴァン山地(現在は自然公園になっている)が広がっています。

村田教授が書いている「モルヴァン牛」ですが、Googleで "モルヴァン牛" の完全一致検索をしても村田教授の論文が出てくるだけです。つまりネットに公開されている日本語ドキュメントでは村田教授しか使っていない。とすると、これは「モルヴァン地方の牛」という意味であり、品種としては「シャロレー牛」でしょう。シャロレー牛はブルゴーニュの名物料理、ブブ・ブルギニヨン(牛肉の赤ワイン煮込み)で有名なように現在は肉牛ですが、もともとは役牛・農耕牛でした(Wikipediaによる)。

描かれたのは6頭立てで引く鍬のようです。横並びの2頭の牛の角が2頭の間の棒と結ばれ、前後の棒が鎖で結ばれて最後尾の鍬を引っ張っています。後方にはさらに一団が続いている。牛は、喉の下に垂れた "肉垂" や "よだれ" までがリアルに描かれ、前へ前へと鍬を引っ張っていくエネルギーに満ちた姿です。

今までそういう視点で見たことはなかったのですが、「ローザ・ボヌールは視線を通して動物の魂を絵筆の力で表そうとした」と村田教授が書いているのは、なるほどと思います。『ニヴェルネー地方の耕作』で言うと、特に2列目の牛の眼です。

こちが側の牛の、大きくカッと見開いてこちらを見ているような眼が、ボヌールの言うように "動物の魂の表現" だとしたら、そこに込められたものは何でしょうか。労働の苦しみなのか、または解放への期待なのか。そういう風に擬人化するのは良くないのかもしれませんが、何か訴えているような眼です。その向こう側の牛はまた違う表情を見せています。

この "動物の眼" という視点で『馬市』を振り返ってみると、カンヴァスの中央付近、後ろ脚で高く立っている黒馬の右に白馬が描かれています。画家本人の左の「眼を剥いている」白馬です。この白馬の眼が注目ポイントで、これは一瞬の驚きの表情でしょう(上に引用した部分図を再掲)。

絵を鑑賞する場合、どういう視点で見るかによって絵の印象が変わってくることがよくあります。ローザ・ボヌールが「私が特別な関心をもって観察していたのは、動物たちの視線の表現であった」と語ったということを知ると、「動物の眼の表現」という視点で絵を見るようになります。メトロポリタン美術館とオルセー美術館を再び訪問する機会があったら、その視点でボヌール作品を見たいと思います。

「ローザ・ボヌールの生涯」より

『ニヴェルネー地方の耕作』の解説は、大阪府立大学の村田京子教授の「男装の動物画家ローザ・ボヌール:その生涯と作品」(大阪府立大学 学術情報リポジトリ 2013.3。ネットで公開されている)から引用したものでした。

この研究報告ではボヌールの生涯が詳細に記述され、作品との関係が解説されています。特に父親(絵の教師)との確執や女性画家としての自立の過程が詳しく述べられています。ローザ・ボヌールの生涯を知るには最適のドキュメントでしょう。全体は40ページに渡るものですが、その中から数個の文章を補足として引用します。まず、1834年~36年あたり(ローザが12歳~14歳頃)の様子を記した文章です。

ローザ・ボヌールは10代半ばで、模写とはいえ絵が売れはじめたようです。早くから絵の才能を発揮したということです。また(フランスでは)女性が正規の美術学校に入学が許可されるのは1897年、というのもポイントです。

上の引用にロザリーと書かれているように、ローザは本名ではありません。彼女の本名はロザリー = マリー・ボヌールです。事実、1841年のサロンに初めて出品したときには(19歳)「ロザリー・ボヌール」を使っています。ところがその後「ローザ・ボヌール」を使うようになります。その経緯は以下のようです。

1836年(ローザ、14歳)のころ、カバーやケースの製造業者、ルイ = フレデリック・ミカが娘の肖像をローザの父のレーモンに依頼したのが縁で、ボヌール家とミカ家は家族ぐるみの付き合いをすることになります。1841年(ローザ、19歳)ごろになると、ローザの絵は良く売れて、ボヌール一家の生活費のほとんどをローザが賄うまでになっていました。ローザは父の大反対を押し切って、自宅から離れた専用のアトリエを持ちます。絵で稼いだお金は父に渡すという条件です。この専用アトリエを手配したのがミカ夫妻で、ミカ夫人と娘のナタリーが家事を引き受けることになったわけです。

この1841年にローザは初めてサロンに自作を出品しますが、この頃について次のような記述があります。

上の引用のローザの言葉は、ローザの最晩年を共にしたアメリカの肖像画家、アンナ・クランプクが書いた伝記からとられたものです。中野京子さんが『馬市』を紹介した文章の中に、ローザは解剖学的知識を得るため食肉処理場(=屠殺場)へ通ったとありましたが、単に見学するだけでなく屠殺場で解剖までしたことになります。

調べてみると、当時のパリには幾つかの屠殺場がありました。もともと無人地区にあった屠殺場も人口集中により街中になったわけです。ローザが通ったのはミロメニル通り(現在ではパリのど真ん中)の "ルール屠殺場" だそうです。男ばかりの職場である屠殺場に入り、見学・スケッチをするだけでなく、解剖までする。動物のありのままを描き尽くそうとするボヌールの執念を感じるエピソードです。

最後に、ローザ・ボヌールの肖像画を引用しておきます。これは、ボヌールの伝記を書いたアメリカの肖像画家、アンナ・クランプクの作品で、ボヌールの最晩年、76歳の時です。めずらしくスカート姿のボヌールが描かれていますが、胸にレジオンドヌール勲章・オフィシエの徽章をつけているので、これは "女性として正装をした姿" ということでしょう。

その中でフランスの画家、ローザ・ボヌールが描いた「馬の市場の絵」と「牛による耕作の絵」を引用しました。この2作品はいずれも19世紀フランスの日常風景や風俗を描いていますが、実際に見ると画家の第一の目的は馬と牛を描くことだと直感できる絵です。

|

ローザ・ボヌール(1822-1899) 「馬市」(1853) |

(244.5cm × 506.7cm) メトロポリタン美術館 |

|

ローザ・ボヌール 「ニヴェルネー地方の耕作」(1849) |

(133.0cm × 260.0cm) オルセー美術館 |

日本人がニューヨークやパリに観光に行くとき、メトロポリタン美術館とオルセー美術館を訪れる方は多いのではないでしょうか。ローザ・ボヌールのこの2枚の絵は大きな絵なので、記憶に残っているかどうかは別にして、両美術館に行った多くの人が目にしていると思います(展示替えがないという前提ですが)。メトロポリタン美術館は巨大すぎて観光客が半日~1日程度で全部をまわるは不可能ですが、『馬市』は "人気コーナー" であるヨーロッパ近代絵画の展示室群の中にあり、しかも幅が5メートルという巨大な絵なので、多くの人が目にしているはずです。

多くの人が目にしているはずなのに話題になるのがほとんどないのがこの2作品だと思います。メトロポリタン美術館とオルセー美術館には有名アーティストの著名作品がキラ星のごとくあるので、それもやむを得ないのかもしれません。

しかしこの2作品は "生命力" をダイレクトに描いたと感じさせる点で非常に優れています。ちょうど伊藤若冲の鶏の絵のようにです。対象となった "生物" は全く違いますが ・・・・・・。一般的に言って、日本画の動植物の傑作絵画を評価する人は多いのに(たとえば若冲)、西欧絵画の動物の絵を評価する人は少ないのではと思います。これは(現代の)西欧画壇の評価をそのまま日本に持ち込んでいるだけではないでしょうか。我々日本人としては、また別の見方があってもよいはずです。

今まで何回か文章を引用した中野京子さんは、2019年に出版された本でローザ・ボヌールの生涯とともに『馬市』の解説を書いていました。これを機会にその解説の一部を紹介したいと思います。以下の引用では漢数字を算用数字にしました。下線は原文にはありません。また、段落を増やしたところがあります。

馬市

|

サルペトリエール病院もオピタル通りも、パリ13区にあります。セーヌ側の南側、ノートルダム寺院からみると南東方向で、そこで19世紀の当時に定期的に開かれていた馬の市を描いた絵です。

|

馬を描いた西洋絵画はたくさんありますが、多くはサラブレッドを中心とする競走馬で、いかにも脚が早そうなスラッとした体型です。No.93「生物が主題の絵」に引用したスタッブスの絵(ロンドン・ナショナルギャラリー)やポッテルの絵(ルーブル美術館)の馬がそうでした。エドガー・ドガは多数の馬の絵を描いていますが、競馬場か郊外の野原での競馬風景がほとんどです。サラブレッドの "形" や "ポーズ" や "動き" の美しさがドガを引きつけたのでしょう。

もちろん "動物画家" のボヌールもそういうサラブレッド的な馬を多く描いています。しかしこの絵は違って、"ずんぐりむっくり" のペシュロンという「労働馬」を描いています。まずここが注目点です。

|

白馬の尻尾が紐で巻かれている(=牝馬)理由が書かれていますが、それを含めてこの絵には、馬市の様子が極めてリアルに描かれています。しかし単にリアルというのではなく、上の引用の最後にあるように、まさに現場に立ち会っているという "臨場感" と、馬たちのヴィヴィッドな "躍動感" を表現しえたことが、この絵の最大のポイントでしょう。

|

「馬市」の中央右の部分図。2頭の牝の白馬が尻尾を紐で巻かれている。 |

|

中央左の部分図。黒馬が後ろ脚で立ち上がり、右側の白馬もそれにつられたのか立ち上がって眼を剥き、首を左右に振っている。 |

|

ローザ・ボヌールは目立たないように男装をし、馬市に何度も通ってスケッチを繰り返してこの絵を完成させたと言われています。もちろん、この絵の中の自画像のように乗馬姿で馬の中に入ったわけではないでしょうが、画家が作品の中に自画像をそっと忍ばせるのはよくあることです。

|

眼を剥く白馬の右に描かれた人物が画家本人だとされている。顔は影になっていて表情がわかりにくいが、口元は確かに微笑んでいるようにも見える。 |

そのボヌールの自画像は上半身しか描かれていません。そういう構図にしてあります。それには理由があると中野さんは書いています。

|

馬に跨がって乗るためにはズボンを着用しているはずです。なぜローザ・ボヌールが "女性座り" をせず、ズボンをはいて跨がったのか。それは彼女の生涯と関係しています。中野さんはその生涯を解説していました。

画家:ローザ・ボヌール

|

「ボヌールの父は絵の教師」とありますが、19世紀以前の著名な女性の職業画家のほとんどは、父親が画家か、絵の先生です。No.118「マグダラのマリア」に作品の画像を掲載した17世紀イタリアの画家、アルテミジア・ジェンティレスキ(1593-1652)がそうだし、18~19世紀フランスの有名な画家、エリザベート・ヴィジェ = ルブラン(1755-1842)も父親は画家でした。父親に絵の手ほどきを受けなければ、女性が絵画を修得できる機会などほとんど無かったということでしょう。そういえば、葛飾応為(1800-1866。No.256「絵画の中の光と影」に作品の画像を掲載)の父親も画家なのでした。

|

「青いスモックがお気に入りの姿」というところが、「馬市」に描かれた青いスモックの人物を自画像とするゆえんでしょう。当時のボヌールをよく知る人たちは「馬市」を見て、ボルールだと直感したのではないでしょうか。

中野さんは "食肉処理場" と書いていますが、これはもちろん屠殺場のことです。レオナルド・ダ・ヴィンチは人体の解剖学的知識を得るために死体の解剖を行って数々のデッサンを残したわけですが、動物を描きたいボヌールは解剖学的知識を得るために屠殺場に通ったわけです。

ここで思うのは、ボヌールの代表作である『馬市』と『ニヴェルネー地方の耕作』(オルセー美術館。冒頭に引用)において、馬と牛がテーマになっていることです。その馬も牛も屠殺場で解剖学的知識を得られる動物です。牛肉を食べる文化はヒンドゥー教圏以外で世界的ですが、馬肉を食べない文化は多く、アメリカ、イギリス、ドイツなどはそうです。逆にヨーロッパで馬肉を食べる文化の中心がフランスです。フランスでは馬の解剖学的知識も屠殺場で得られると想像できます。

ひょっとしたら『馬市』の馬の描写の迫真性の理由の一つは、ボヌールが屠殺場で得た「馬の解剖学的知識」が絵の微妙なタッチに(それとは分からずに)生きているからではと想像しました。

このようなボヌールの画家としての活動には困難がありました。当時のフランス社会は男社会であり、女性が男装をするのさえ厳しい規制があったと、中野さんは以下のように書いています。

19世紀フランスの "男装規制"

|

ボヌールが生きたフランス社会はこのような状況だったわけです。あくまでフランスの事情であり、ドイツや英国では女性がズボンを着用するに許可証が必要などということはありません。そのフランス社会の中で彼女は、画家としての成功を勝ち取っていきます。ボヌール(1822年生)より1世代あとになると、女性画家が "輩出"してきます(数は少ないですが)。ベルト・モリゾ(1841年生)、メアリー・カサット(1844年生)、エヴァ・ゴンザレス(1849年生)などです。このあたりが転換期だったのでしょう。

|

ローザ・ボヌールは43歳でレジオンドヌール勲章のシュヴァリエを、72歳でレジオンドヌール勲章のオフィシエを授与されるという栄誉に輝きました。シュヴァリエのときは、ナポレオン3世妃のウジェニーがわざわざボヌールの城までやってきて手渡し、オフィシエでは時のカルノー大統領が城を訪れて叙勲したそうです。女性アーティストで最初にシュヴァリエを授与されたのがボヌールであり、女性で最初にレジオンドヌール勲章・オフィシエを授与されたのがボヌールでした。

ちなみに女性画家では、メアリー・カサットも1904年(60歳)でレジオンドヌール勲章・シュヴァリエを授与されています(No.86「ドガとメアリー・カサット」参照)。なお、レジオンドヌール勲章には等級があり、

です。フランス人だけでなく、政治、ビジネス、芸術などでフランスに関係の深い外国人にも授与されます。上の等級を得るためには下の等級を持っていることが必要ですが、外国人の場合はその限りではありません(たとえば板東玉三郎はコマンドール、北野武はオフィシエ)。

| 1等:グランクロワ(大十字) | |

| 2等:グラントフィシエ(大将校) | |

| 3等:コマンドール(司令官) | |

| 4等:オフィシエ(将校) | |

| 5等:シュヴァリエ(騎士) |

19世紀の当時のフランスは完全な男社会で、美術界もそうでした。画家の教師も購買者も批評家も、ほとんどが男性です。数少ない女性画家は常に過小評価される傾向にあり、そのような中で「ボヌールは例外中の例外」だったと中野さんは書いています。そして次のように結んでいます。

|

ニヴェルネー地方の耕作

No.93「生物が主題の絵」でも引用したローザ・ボヌールのもう一つの代表作、『ニヴェルネー地方の耕作』を見てみます。この絵はオルセー美術館にあり(確か1階)、『馬市』ほどではないが、それでも幅2.6メートルという大きな絵です。オルセーに行った人の多くが目にしている絵だと思います。

この絵は一見「農村風景」を描いたように見えるかもしれません。19世紀フランス絵画には「都会の喧噪に疲れた近代人が憧れる、自然に囲まれた、のどかな農村の風景」的な絵がよくあります。しかしこの絵は違います。この絵の前に立つとすぐにわかるのは、これが "牛を描くことを目的にした絵" だということです。単に農村風景を描くのではなく、しかもミレー(1814-1875)のように農民に関心が行くのではなく、動物に焦点が当たっている。

この絵については、大阪府立大学の村田京子教授の研究報告「男装の動物画家ローザ・ボヌール:その生涯と作品」(2013)の中に評論があるので、それを引用したいと思います。この研究報告はネットに公開されています。

|

|

固有名詞について補足しますと、ニエーヴルはパリから見て南東方向、ブルゴーニュ地方の県で、ワイン産地で有名なコート・ドール県(ディジョンやボーヌがある県)の西側になります。ニヴェルネーはこのあたりの以前の地名です。ニエーヴルとコート・ドールの間にはモルヴァン山地(現在は自然公園になっている)が広がっています。

村田教授が書いている「モルヴァン牛」ですが、Googleで "モルヴァン牛" の完全一致検索をしても村田教授の論文が出てくるだけです。つまりネットに公開されている日本語ドキュメントでは村田教授しか使っていない。とすると、これは「モルヴァン地方の牛」という意味であり、品種としては「シャロレー牛」でしょう。シャロレー牛はブルゴーニュの名物料理、ブブ・ブルギニヨン(牛肉の赤ワイン煮込み)で有名なように現在は肉牛ですが、もともとは役牛・農耕牛でした(Wikipediaによる)。

描かれたのは6頭立てで引く鍬のようです。横並びの2頭の牛の角が2頭の間の棒と結ばれ、前後の棒が鎖で結ばれて最後尾の鍬を引っ張っています。後方にはさらに一団が続いている。牛は、喉の下に垂れた "肉垂" や "よだれ" までがリアルに描かれ、前へ前へと鍬を引っ張っていくエネルギーに満ちた姿です。

|

今までそういう視点で見たことはなかったのですが、「ローザ・ボヌールは視線を通して動物の魂を絵筆の力で表そうとした」と村田教授が書いているのは、なるほどと思います。『ニヴェルネー地方の耕作』で言うと、特に2列目の牛の眼です。

|

「ニヴェルネ地方の耕作」の部分図。2列目の2頭の牛。牛の間には前後を繋ぐ鎖が見える。 |

こちが側の牛の、大きくカッと見開いてこちらを見ているような眼が、ボヌールの言うように "動物の魂の表現" だとしたら、そこに込められたものは何でしょうか。労働の苦しみなのか、または解放への期待なのか。そういう風に擬人化するのは良くないのかもしれませんが、何か訴えているような眼です。その向こう側の牛はまた違う表情を見せています。

この "動物の眼" という視点で『馬市』を振り返ってみると、カンヴァスの中央付近、後ろ脚で高く立っている黒馬の右に白馬が描かれています。画家本人の左の「眼を剥いている」白馬です。この白馬の眼が注目ポイントで、これは一瞬の驚きの表情でしょう(上に引用した部分図を再掲)。

絵を鑑賞する場合、どういう視点で見るかによって絵の印象が変わってくることがよくあります。ローザ・ボヌールが「私が特別な関心をもって観察していたのは、動物たちの視線の表現であった」と語ったということを知ると、「動物の眼の表現」という視点で絵を見るようになります。メトロポリタン美術館とオルセー美術館を再び訪問する機会があったら、その視点でボヌール作品を見たいと思います。

余談になりますが、動物の眼で思い出すのが、ベラスケスの『鹿の頭部』(プラド美術館所蔵。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で引用)です。"野獣としての鹿" を描いたと感じさせる絵ですが、見る人がそう思うのは、"野生の魂を映し出すように描かれた眼" なのでしょう。

「ローザ・ボヌールの生涯」より

『ニヴェルネー地方の耕作』の解説は、大阪府立大学の村田京子教授の「男装の動物画家ローザ・ボヌール:その生涯と作品」(大阪府立大学 学術情報リポジトリ 2013.3。ネットで公開されている)から引用したものでした。

この研究報告ではボヌールの生涯が詳細に記述され、作品との関係が解説されています。特に父親(絵の教師)との確執や女性画家としての自立の過程が詳しく述べられています。ローザ・ボヌールの生涯を知るには最適のドキュメントでしょう。全体は40ページに渡るものですが、その中から数個の文章を補足として引用します。まず、1834年~36年あたり(ローザが12歳~14歳頃)の様子を記した文章です。

|

ローザ・ボヌールは10代半ばで、模写とはいえ絵が売れはじめたようです。早くから絵の才能を発揮したということです。また(フランスでは)女性が正規の美術学校に入学が許可されるのは1897年、というのもポイントです。

上の引用にロザリーと書かれているように、ローザは本名ではありません。彼女の本名はロザリー = マリー・ボヌールです。事実、1841年のサロンに初めて出品したときには(19歳)「ロザリー・ボヌール」を使っています。ところがその後「ローザ・ボヌール」を使うようになります。その経緯は以下のようです。

|

1836年(ローザ、14歳)のころ、カバーやケースの製造業者、ルイ = フレデリック・ミカが娘の肖像をローザの父のレーモンに依頼したのが縁で、ボヌール家とミカ家は家族ぐるみの付き合いをすることになります。1841年(ローザ、19歳)ごろになると、ローザの絵は良く売れて、ボヌール一家の生活費のほとんどをローザが賄うまでになっていました。ローザは父の大反対を押し切って、自宅から離れた専用のアトリエを持ちます。絵で稼いだお金は父に渡すという条件です。この専用アトリエを手配したのがミカ夫妻で、ミカ夫人と娘のナタリーが家事を引き受けることになったわけです。

この1841年にローザは初めてサロンに自作を出品しますが、この頃について次のような記述があります。

|

上の引用のローザの言葉は、ローザの最晩年を共にしたアメリカの肖像画家、アンナ・クランプクが書いた伝記からとられたものです。中野京子さんが『馬市』を紹介した文章の中に、ローザは解剖学的知識を得るため食肉処理場(=屠殺場)へ通ったとありましたが、単に見学するだけでなく屠殺場で解剖までしたことになります。

調べてみると、当時のパリには幾つかの屠殺場がありました。もともと無人地区にあった屠殺場も人口集中により街中になったわけです。ローザが通ったのはミロメニル通り(現在ではパリのど真ん中)の "ルール屠殺場" だそうです。男ばかりの職場である屠殺場に入り、見学・スケッチをするだけでなく、解剖までする。動物のありのままを描き尽くそうとするボヌールの執念を感じるエピソードです。

最後に、ローザ・ボヌールの肖像画を引用しておきます。これは、ボヌールの伝記を書いたアメリカの肖像画家、アンナ・クランプクの作品で、ボヌールの最晩年、76歳の時です。めずらしくスカート姿のボヌールが描かれていますが、胸にレジオンドヌール勲章・オフィシエの徽章をつけているので、これは "女性として正装をした姿" ということでしょう。

|

アンナ・クランプク(1856-1942) 「ローザ・ボヌールの肖像」(1898) (メトロポリタン美術館) |

アメリカの肖像画家、アンナ・クランプクは、ボヌールに手紙を出して肖像画を描く了承をとりつける。そして1898年にボヌールの住居であるフォンテーヌブローの近くのビー城(Chateau de By)に滞在し、この肖像画を描いた。この制作の過程で2人は大変親密になった。ボヌールはクランプクに「死ぬまで一緒に暮らして欲しい」と頼み、クランプクはそれを了承して生活を共にする。ボヌールはクランプクに自らの生涯を語り、クランプクがメモをする日々が続いた。 1899年、ボヌールはパリの公証人役場でクランプクを遺産の包括受遺者に指定し、ビー城をクランプクに生前贈与する。ボヌールの意図はビー城と作品の保存であった。ボヌールは元気に制作を続けていたが、その年の5月に肺炎で急死する。最後はクランプクの腕に抱かれての死去であった(享年 77歳)。 ボヌールの死後、クランプクはボヌールの親族との争いも含めて、作品の保存や散逸防止に尽力した。また、1908年にはボヌールの伝記を完成させた。さらにボヌールの生誕100年にあたる1922年には回顧展を開催した。これらを含んで、クランプクがボヌールを記念するために行った数々の功績に対し、フランス政府は1924年にレジオンドヌール勲章・シュヴァリエを授与し、さらに1936年にはレジオンドヌール勲章・オフィシエに昇格させた。 クランプクは1942年に本国のアメリカで死去したが、その相続人はビー城とボヌールのアトリエを保存し、1982年からはローザ・ボヌール美術館として一般公開されている。 ── 村田京子「男装の動物画家ローザ・ボヌール:その生涯と作品」より要約

|

2019-08-23 19:22

nice!(0)

No.265 - AI時代の生き残り術 [社会]

今回は No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きで、「AI時代に我々はどう対応していけばよいのか」というテーマです。まず、今までにAIについて書いた記事を振り返ってみたいと思います。次の15の記事です。

これらの15の記事をテーマごとに分類してみると、次のようになるでしょう。

取りあげたゲームは囲碁と将棋ですが、この分野におけるAIの進歩は目覚ましいものがあります。2016年に英国・ディープマインド社の "アルファ碁" が世界トップクラスの棋士に勝って大きな話題になりましたが、その後のAIの進歩で名人といえどもAIに勝てなくなりました。囲碁と将棋は "完全情報ゲーム(すべての意思決定の過程が全員にオープンにされているゲーム)" の代表格であり、しかも最も複雑な部類です。この領域ではAIが人間を凌駕したわけです。

AIの特長は進化のスピードが速いことです。特に囲碁や将棋ではAI同士の自己対戦や強化学習で、人間同士の対戦では考えられないほどの対局をこなすことができます。AIの打ち手(指し手)の最適化が猛烈なスピードで進む。No.181「アルファ碁の着手決定ロジック(2)」で、アルファ碁(2015年末の時点の技術)が ① 囲碁の常識をあらかじめ人間がインプットし、かつ ② 人間同士の対局データの機械学習で開発されたことを指して「道は遠い」と書きましたが、その予想はハズレでした。その後2年程度で ① ② が不要なアルファ碁・ゼロ(2017年末)が登場したからです。想像を遙かに越える進化のスピードです。趙治勲 名誉名人が「人間の天才棋士が20年かかるところを、AIは2ヶ月で進歩した」という意味の発言をしていましたが(No.197)まったくその通りです。

要するに、ルールが明快で情報が完全に把握できる領域では AI は人間を凌駕することが明確になったわけです。もちろん実社会ではルールが曖昧であったり、人の感情に左右されたり、あるいは情報が不完全な中での意思決定が必要です。完全情報ゲームのようにはいきません。ゲームのAIは、あくまで非常に "狭い" 世界での話です。

しかしその一方で、ゲームはIT技術の進歩と深く関わってきました。1970年代後半のインベーダー・ゲームは(電卓とともに)マイクロ・プロセッサーの発達を促したし、現在のAIにおける深層学習を効率的に行うGPUという超並列プロセッサーは、ゲームの3D表示で発達してきました。2019年になって、5Gを見据えて Google などが発表した Cloudゲームや、今後広まりそうな VR(ヴァーチャル・リアリティ)を使ったゲームも、IT技術・コンピュータ技術の発達の結果です。ゲームが革新を導くことがよくあります。ゲームを侮ってはいけないのです。

No.165,166「データの見えざる手」と、No.173「インフルエンザの流行はGoogleが予測する」は、いわゆるビッグデータを収集し、それを統計理論を主体とする数学手法で分析することで、データに含まれる法則や規則性、関係性を見いだし、それを予測や推定や意志決定に役立てるというものでした。これが2010年代にブレイクしたAIの主流の方法論です。文字・画像認識、機械の故障予測、X線・CT画像からの病巣の発見などは、すべてこの方法論によっています。

AI技術は、使い方によっては社会にデメリットをもたらします。つまり格差を助長・固定化したり、不平等をもたらしたり、プライバシーを侵害したり、といった不都合点です。No.237「フランスのAI立国宣言」、No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」は、そういったAI(広くいうと数学、ないしは数学モデル)の危険性と、それを克服するための社会倫理の構築が必要という話でした。

No.196「東ロボにみるAIの可能性と限界」と No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」は、"ロボットは東大に入れるか。" プロジェクト(略称:東ロボ)を通して分かった、AIの得意と不得意の話でした。東ロボくんは、MARCH・関関同立の特定学部であれば合格ラインに達しました。ただし東大合格は無理で、今後も無理だろうと推測されます。それは、東ロボくんに不得意課目があるからです。

ちなみに No.196の「補記」に東ロボくんが全くできなかった英語のリスニング問題(=バースデーケーキの問題)を掲載しました。なぜ受験生ができる問題がAIにとって困難なのか(研究者によると "絶対に無理"とのこと)の一例が良く理解できます。

一般的に「AIが不得意なもの、AIの限界」について語られることが少ないのですが、東ロボはそれを実証的に見極めたという意味で貴重なプロジェクトでした。それは大学入試という限られたものだけれども、大学入試は10代後半の若者の知力が試される普遍的な場です。そこにAIで挑戦したという意義がありました。

No.175「半沢直樹は機械化できる」は、AIの時代における雇用の変化です。特に、2013年にオックスフォード大学の教授が出した「雇用の未来:我々の仕事はどこまでコンピュータに奪われるか?」では、現存する職種の47%がAIに奪われるという推定があり、それがセンセーショナルに報道されました(AIの専門家による70職種の推測を、数学モデルで700職種に拡大したもの)。

題名の「半沢直樹」は銀行マンで「融資の妥当性を判断する業務」の担当です。この仕事は機械化できるという予測が2013年頃に立てられたのですが、それから6年後の現在では「AIによる融資判断」が花盛りの状態です。予測通りに事態が進行して来ているようです。

No.234「教科書が読めない子どもたち」は東ロボのプロジェクトを主導した国立情報学研究所の新井紀子教授が実施したリーディング・スキル・テスト(Reading Skill Test。RST)で判明した驚くべき事実でした。RSTの "ミソ" は、

ことです。AIが不得意な分野こそ人間が優位に立てるはずなのに、意外にもその分野では人間も正解率が悪いことが分かった。このままではAI時代についていけない人が多数発生する、というのが新井教授の危機感でした。それを受けて No.235「三角関数を学ぶ理由」は、小中高校の勉強はこれからのAIの時代に増々大切になるということを主張したものでした(三角関数は一例です)。

今回はその No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きです。2019年6月の日本経済新聞に、東ロボと RST のプロジェクトを主導した新井教授のインタビュー、「AI時代の生き残り術」が掲載されました。このインタビューの内容は極めて妥当だと思ったので、その一部をネタに「生き残り術」を考えてみたいと思います。

読解力・論理力・コミュニケーション能力

このインタビューは日本経済新聞の玉利編集委員が行ったものですが、玉利氏の「人工知能(AI)が仕事を奪うことについての不安が広がっている。若い世代ほど将来不安が強いようだ」という問題提起に対し、新井教授は次のように答えています。

新井教授の話の最後に出てくる「医師」は、"最もAIに取って換わることがなさそうな職業" であることは確かでしょう。オックスフォード大学の予測でもそうなっていました。しかし、医師の仕事のある部分はAIで置き換えられることもまた確かです。

しばしば経験することですが、病院に行くとまず検査に回され、医者はその検査結果のパソコン画面の数字を見ながら、患者の方には目も向けずに、また質問など無しに、あれこれと "診断" をするということがあります。こういった "診断" は機械化・ロボット化できるわけです。将来は血液1滴だけの分析で(ないしは、ごく少量の生体サンプルの分析で)、その人がどういう病気になっているか、その予兆も含めてすべての診断できるようになるでしょう。こうなれば「パソコン画面を見つめるだけの医師」は不要です。

要は「医師」とか「公務員」というのは、今までの社会の枠組みにおける職種であり、今後予想される激動期においては、その職種が無くならないまでも、職種に求められるスキルがガラッと変わりうるわけです。人が仕事をするということは社会にとってどういう意味と価値があるのか、そこを考えないといけない。

新井教授は、求められるのは ① 読解力、② 論理力、③ コミュニケーション能力、の3つだと言っています。この3つの内容を具体的に言うと次のようになるでしょう。

① 読解力は、主として文章で表現された意味内容を正確に把握できる力です。実社会では文章表現を補足するものとして、図や表やグラフが使われることが多々ありますが、これらの読解も含みます。

読解力は、社会におけるすべての仕事、研究、タスク、作業の基本となるものと言えます。また、自分が表現したいことを他者に間違いなく伝わる形で文章や図にする力(=表現力)は、読解力があってこそのものです。表現力はあるが読解力がない、というのはありえないというか、矛盾しています。

② 論理力は「論理的にものごとを考えられる力」です。学校の勉強で言うと、数学は論理だけでできあがっています。その他の理系科目や文系科目の多くも、論理的に考えることが重要なのは言うまでもありません。

③ コミュニケーション能力は、対人関係において相手の意向を読みとり、相手の言わんとしていることを理解し、また自分の主張を相手に伝わるように述べ、さらには相手を説得したり、妥協点を見つける能力でしょう。

① ② ③ が「AI時代における有能さ」の最もべーシックなスキルだというのは、大変納得性が高いわけです。それはおそらく、小学生ころから始まる訓練で培われるはずです。

私の知り合いで小・中・高校生に勉強を教えている塾の講師の方がいます。その人によると、中学受験をするような小学生に最も必要なのは「読解力」と「計算力」と「集中力」だそうです。受験そのものにコミュニケーション能力は不要なので、「計算力=論理力の一部」と考えると新井教授の説に似ています。さらに、集中力が "生産性"(= 正確に速く作業を遂行する)を左右するのはその通りでしょう。

その小学校にも近年、英語やプログラミングを取り入れる動きが進み、また大学や企業はAI人材の育成に力を入れ始めています。こういった社会情勢の中で、しかも先が読めない時代だから学生も親も企業も不安にかられ、すべての能力を備えようと焦る。あれやこれやに手を伸ばし「英語ができて、AIのプログラミングが出来て、コミュニケーション能力も高い」というような理想像を描いてしまう、と新井教授は言っています。しかし本当に必要なスキルは何なのか。プログラミングを例にとってそれが説明されています。

新井教授の発言にある「高度プログラミング」を、「実社会で実務に使用するプログラムを作ること」と考えます。そこでまず必要なのは、プログラムが果たすべき機能を正確に漏れなく記述した仕様書です。それは、例外ケースにおいてプログラム(=コード)がどう振る舞うべきかというところまで記述しなればなりません。

次に、その仕様にもとづいて、何らかのプログラミング言語を用いて機能をコンピュータが処理できる形に実装する必要があります。このフェーズおいては C++ や Java や Python などの(例です)プログラミング言語を使うわけですが、言語の修得は勉強すればできます。それよりも、論理的に考えるとか、集中力を発揮してケアレスミスのない(バグがない)コードを書けることが大切です。

仕様書は別の人が書き、その仕様に沿って自分が実装するということもあるでしょう。そこで必要なのは読解力です。さらに論理力も必要です。往々にして仕様書には曖昧なところやヌケ・モレ、記述不足、不整合などの不具合があります。その不具合を見抜く力が必要で、そのためには「不具合がなく首尾一貫している仕様とは何か」を想定できる論理力が必要です。論理的にものごとを考える力があってこそ論理的におかしいという指摘ができるのです。

顧客から受託して、顧客の要望で仕様書を書き、コードを実装することもあるでしょう。この時に必要なのはコミュニケーション能力です。顧客の真の要望や意図を理解しないと始まりません。限られた予算と納期のなかでのプログラム開発では顧客の説得も必要だし、優先度を考えて落とし所を探ることも必要です。まさに対人的なコミュニケーション能力が必要な場です。

新井教授は「AIを使うプログラマーに欠かせないのは数学」という趣旨の発言をしていますが、まさにその通りです。現代のAIは徹頭徹尾、数学でできています。回帰分析、クラスター分析、主成分分析、深層学習、トピック分析など、現代のAIと言われるものの中身は数学です。「数学は嫌いだがAIのプログラミングは好き」というのは矛盾しています。

最近は「AIプラットフォーム」と呼ばれる "AIプログラムのライブラリ" が無料公開されていて、それを使えば比較的簡単にAIプログラムが開発できます。プリファード・ネットワークス社の Chainer や、Google社の Tensorflow などが有名です。しかしこれらのプラットフォームを使っているだけの自称 "プログラマー" は、新井教授が言うように早晩淘汰されるでしょう。

乱世こそ地道に

このインタビューを行った日本経済新聞の玉利編集委員は、全体を "乱世こそ地道に" とまとめています。それを次に引用します。

玉利編集委員がインタビューのまとめとして書いていることで重要なポイントは、

の2つです。これはまさにその通りでしょう。この2つを逆の視点から言うと、

となるでしょう。専門特化した人材が一見、生産性が高いように見えるのは、本人が「基本的なスキルが高い有能な人材であるから」ではなく、「その専門領域で先人たちが過去から蓄積し継承してきた経験や知識があるから」かもしれないのです。その経験や知識がデジタル化されてしまうと、自称 "スペシャリスト" は一気に行き場を失うはずです。

以上の日本経済新聞の記事を読んで改めて思うのは、教育の大切さです。特に小学校・中学校・高校における教育で、それは No.235「三角関数を学ぶ理由」に書いたような勉強と、学校というミニ社会における共同生活です。我々はそこで、読解力・論理力・コミュニケーション能力といった「普遍性のある、どこでも通用するスキル」を育成していると考えられます。勉学の課目はいわゆる文系から理系までいろいろありますが、その勉強によって我々は、たとえば「読解力・論理力のさまざまなパターン」を修得できるのです。

AIによる機械化が進もうとしている時代、小学校から英語やプログラミングを取り入れようとしている時代にこそ「普遍性のある、どこでも通用するスキル」の大切さに眼を向けるべきだと思いました。

| データの見えざる手(1) | |

| データの見えざる手(2) | |

| インフルエンザの流行はGoogleが予測する | |

| ディープマインド | |

| 半沢直樹は機械化できる | |

| 将棋電王戦が暗示するロボット産業の未来 | |

| アルファ碁の着手決定ロジック(1) | |

| アルファ碁の着手決定ロジック(2) | |

| 東ロボにみるAIの可能性と限界 | |

| 囲碁とAI:趙治勲 名誉名人の意見 | |

| AI vs.教科書が読めない子どもたち | |

| 教科書が読めない子どもたち | |

| フランスのAI立国宣言 | |

| 破壊兵器としての数学 | |

| データ階層社会の到来 |

これらの15の記事をテーマごとに分類してみると、次のようになるでしょう。

| ゲーム : No.174, 176, 180, 181, 197 |

取りあげたゲームは囲碁と将棋ですが、この分野におけるAIの進歩は目覚ましいものがあります。2016年に英国・ディープマインド社の "アルファ碁" が世界トップクラスの棋士に勝って大きな話題になりましたが、その後のAIの進歩で名人といえどもAIに勝てなくなりました。囲碁と将棋は "完全情報ゲーム(すべての意思決定の過程が全員にオープンにされているゲーム)" の代表格であり、しかも最も複雑な部類です。この領域ではAIが人間を凌駕したわけです。

AIの特長は進化のスピードが速いことです。特に囲碁や将棋ではAI同士の自己対戦や強化学習で、人間同士の対戦では考えられないほどの対局をこなすことができます。AIの打ち手(指し手)の最適化が猛烈なスピードで進む。No.181「アルファ碁の着手決定ロジック(2)」で、アルファ碁(2015年末の時点の技術)が ① 囲碁の常識をあらかじめ人間がインプットし、かつ ② 人間同士の対局データの機械学習で開発されたことを指して「道は遠い」と書きましたが、その予想はハズレでした。その後2年程度で ① ② が不要なアルファ碁・ゼロ(2017年末)が登場したからです。想像を遙かに越える進化のスピードです。趙治勲 名誉名人が「人間の天才棋士が20年かかるところを、AIは2ヶ月で進歩した」という意味の発言をしていましたが(No.197)まったくその通りです。

要するに、ルールが明快で情報が完全に把握できる領域では AI は人間を凌駕することが明確になったわけです。もちろん実社会ではルールが曖昧であったり、人の感情に左右されたり、あるいは情報が不完全な中での意思決定が必要です。完全情報ゲームのようにはいきません。ゲームのAIは、あくまで非常に "狭い" 世界での話です。

しかしその一方で、ゲームはIT技術の進歩と深く関わってきました。1970年代後半のインベーダー・ゲームは(電卓とともに)マイクロ・プロセッサーの発達を促したし、現在のAIにおける深層学習を効率的に行うGPUという超並列プロセッサーは、ゲームの3D表示で発達してきました。2019年になって、5Gを見据えて Google などが発表した Cloudゲームや、今後広まりそうな VR(ヴァーチャル・リアリティ)を使ったゲームも、IT技術・コンピュータ技術の発達の結果です。ゲームが革新を導くことがよくあります。ゲームを侮ってはいけないのです。

| ビッグデータ + 統計分析 : No.165, 166, 173 |

No.165,166「データの見えざる手」と、No.173「インフルエンザの流行はGoogleが予測する」は、いわゆるビッグデータを収集し、それを統計理論を主体とする数学手法で分析することで、データに含まれる法則や規則性、関係性を見いだし、それを予測や推定や意志決定に役立てるというものでした。これが2010年代にブレイクしたAIの主流の方法論です。文字・画像認識、機械の故障予測、X線・CT画像からの病巣の発見などは、すべてこの方法論によっています。

| AIと倫理 : No.237, 240, 250 |

AI技術は、使い方によっては社会にデメリットをもたらします。つまり格差を助長・固定化したり、不平等をもたらしたり、プライバシーを侵害したり、といった不都合点です。No.237「フランスのAI立国宣言」、No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」は、そういったAI(広くいうと数学、ないしは数学モデル)の危険性と、それを克服するための社会倫理の構築が必要という話でした。

| AIの可能性と限界 : No.196, 233 |

|

ちなみに No.196の「補記」に東ロボくんが全くできなかった英語のリスニング問題(=バースデーケーキの問題)を掲載しました。なぜ受験生ができる問題がAIにとって困難なのか(研究者によると "絶対に無理"とのこと)の一例が良く理解できます。

一般的に「AIが不得意なもの、AIの限界」について語られることが少ないのですが、東ロボはそれを実証的に見極めたという意味で貴重なプロジェクトでした。それは大学入試という限られたものだけれども、大学入試は10代後半の若者の知力が試される普遍的な場です。そこにAIで挑戦したという意義がありました。

| AIによる雇用の変化 : No.175 |

No.175「半沢直樹は機械化できる」は、AIの時代における雇用の変化です。特に、2013年にオックスフォード大学の教授が出した「雇用の未来:我々の仕事はどこまでコンピュータに奪われるか?」では、現存する職種の47%がAIに奪われるという推定があり、それがセンセーショナルに報道されました(AIの専門家による70職種の推測を、数学モデルで700職種に拡大したもの)。

題名の「半沢直樹」は銀行マンで「融資の妥当性を判断する業務」の担当です。この仕事は機械化できるという予測が2013年頃に立てられたのですが、それから6年後の現在では「AIによる融資判断」が花盛りの状態です。予測通りに事態が進行して来ているようです。

| AIの時代に必要なスキル : No.234, 235 |

No.234「教科書が読めない子どもたち」は東ロボのプロジェクトを主導した国立情報学研究所の新井紀子教授が実施したリーディング・スキル・テスト(Reading Skill Test。RST)で判明した驚くべき事実でした。RSTの "ミソ" は、

東ロボ・プロジェクトで分かった読解力についてのAIの得意・不得意が、小中高校生ならどうかが分析できるようにテスト設計がされている

ことです。AIが不得意な分野こそ人間が優位に立てるはずなのに、意外にもその分野では人間も正解率が悪いことが分かった。このままではAI時代についていけない人が多数発生する、というのが新井教授の危機感でした。それを受けて No.235「三角関数を学ぶ理由」は、小中高校の勉強はこれからのAIの時代に増々大切になるということを主張したものでした(三角関数は一例です)。

今回はその No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きです。2019年6月の日本経済新聞に、東ロボと RST のプロジェクトを主導した新井教授のインタビュー、「AI時代の生き残り術」が掲載されました。このインタビューの内容は極めて妥当だと思ったので、その一部をネタに「生き残り術」を考えてみたいと思います。

読解力・論理力・コミュニケーション能力

このインタビューは日本経済新聞の玉利編集委員が行ったものですが、玉利氏の「人工知能(AI)が仕事を奪うことについての不安が広がっている。若い世代ほど将来不安が強いようだ」という問題提起に対し、新井教授は次のように答えています。

|

新井教授の話の最後に出てくる「医師」は、"最もAIに取って換わることがなさそうな職業" であることは確かでしょう。オックスフォード大学の予測でもそうなっていました。しかし、医師の仕事のある部分はAIで置き換えられることもまた確かです。

しばしば経験することですが、病院に行くとまず検査に回され、医者はその検査結果のパソコン画面の数字を見ながら、患者の方には目も向けずに、また質問など無しに、あれこれと "診断" をするということがあります。こういった "診断" は機械化・ロボット化できるわけです。将来は血液1滴だけの分析で(ないしは、ごく少量の生体サンプルの分析で)、その人がどういう病気になっているか、その予兆も含めてすべての診断できるようになるでしょう。こうなれば「パソコン画面を見つめるだけの医師」は不要です。

要は「医師」とか「公務員」というのは、今までの社会の枠組みにおける職種であり、今後予想される激動期においては、その職種が無くならないまでも、職種に求められるスキルがガラッと変わりうるわけです。人が仕事をするということは社会にとってどういう意味と価値があるのか、そこを考えないといけない。

|

新井教授は、求められるのは ① 読解力、② 論理力、③ コミュニケーション能力、の3つだと言っています。この3つの内容を具体的に言うと次のようになるでしょう。

① 読解力は、主として文章で表現された意味内容を正確に把握できる力です。実社会では文章表現を補足するものとして、図や表やグラフが使われることが多々ありますが、これらの読解も含みます。

読解力は、社会におけるすべての仕事、研究、タスク、作業の基本となるものと言えます。また、自分が表現したいことを他者に間違いなく伝わる形で文章や図にする力(=表現力)は、読解力があってこそのものです。表現力はあるが読解力がない、というのはありえないというか、矛盾しています。

② 論理力は「論理的にものごとを考えられる力」です。学校の勉強で言うと、数学は論理だけでできあがっています。その他の理系科目や文系科目の多くも、論理的に考えることが重要なのは言うまでもありません。

③ コミュニケーション能力は、対人関係において相手の意向を読みとり、相手の言わんとしていることを理解し、また自分の主張を相手に伝わるように述べ、さらには相手を説得したり、妥協点を見つける能力でしょう。

① ② ③ が「AI時代における有能さ」の最もべーシックなスキルだというのは、大変納得性が高いわけです。それはおそらく、小学生ころから始まる訓練で培われるはずです。

私の知り合いで小・中・高校生に勉強を教えている塾の講師の方がいます。その人によると、中学受験をするような小学生に最も必要なのは「読解力」と「計算力」と「集中力」だそうです。受験そのものにコミュニケーション能力は不要なので、「計算力=論理力の一部」と考えると新井教授の説に似ています。さらに、集中力が "生産性"(= 正確に速く作業を遂行する)を左右するのはその通りでしょう。

その小学校にも近年、英語やプログラミングを取り入れる動きが進み、また大学や企業はAI人材の育成に力を入れ始めています。こういった社会情勢の中で、しかも先が読めない時代だから学生も親も企業も不安にかられ、すべての能力を備えようと焦る。あれやこれやに手を伸ばし「英語ができて、AIのプログラミングが出来て、コミュニケーション能力も高い」というような理想像を描いてしまう、と新井教授は言っています。しかし本当に必要なスキルは何なのか。プログラミングを例にとってそれが説明されています。

|

新井教授の発言にある「高度プログラミング」を、「実社会で実務に使用するプログラムを作ること」と考えます。そこでまず必要なのは、プログラムが果たすべき機能を正確に漏れなく記述した仕様書です。それは、例外ケースにおいてプログラム(=コード)がどう振る舞うべきかというところまで記述しなればなりません。

次に、その仕様にもとづいて、何らかのプログラミング言語を用いて機能をコンピュータが処理できる形に実装する必要があります。このフェーズおいては C++ や Java や Python などの(例です)プログラミング言語を使うわけですが、言語の修得は勉強すればできます。それよりも、論理的に考えるとか、集中力を発揮してケアレスミスのない(バグがない)コードを書けることが大切です。

仕様書は別の人が書き、その仕様に沿って自分が実装するということもあるでしょう。そこで必要なのは読解力です。さらに論理力も必要です。往々にして仕様書には曖昧なところやヌケ・モレ、記述不足、不整合などの不具合があります。その不具合を見抜く力が必要で、そのためには「不具合がなく首尾一貫している仕様とは何か」を想定できる論理力が必要です。論理的にものごとを考える力があってこそ論理的におかしいという指摘ができるのです。

顧客から受託して、顧客の要望で仕様書を書き、コードを実装することもあるでしょう。この時に必要なのはコミュニケーション能力です。顧客の真の要望や意図を理解しないと始まりません。限られた予算と納期のなかでのプログラム開発では顧客の説得も必要だし、優先度を考えて落とし所を探ることも必要です。まさに対人的なコミュニケーション能力が必要な場です。

新井教授は「AIを使うプログラマーに欠かせないのは数学」という趣旨の発言をしていますが、まさにその通りです。現代のAIは徹頭徹尾、数学でできています。回帰分析、クラスター分析、主成分分析、深層学習、トピック分析など、現代のAIと言われるものの中身は数学です。「数学は嫌いだがAIのプログラミングは好き」というのは矛盾しています。

最近は「AIプラットフォーム」と呼ばれる "AIプログラムのライブラリ" が無料公開されていて、それを使えば比較的簡単にAIプログラムが開発できます。プリファード・ネットワークス社の Chainer や、Google社の Tensorflow などが有名です。しかしこれらのプラットフォームを使っているだけの自称 "プログラマー" は、新井教授が言うように早晩淘汰されるでしょう。

乱世こそ地道に

このインタビューを行った日本経済新聞の玉利編集委員は、全体を "乱世こそ地道に" とまとめています。それを次に引用します。

|

玉利編集委員がインタビューのまとめとして書いていることで重要なポイントは、

| 乱世こそ地道なやり方しか通用しなくなる。 | |

| 乱世では普遍性のある、どこでも通用するものしか生き残れない。 |

の2つです。これはまさにその通りでしょう。この2つを逆の視点から言うと、

| 安定した世の中で作られた枠組みに沿って、専門特化した領域だけしか知らない・知ろうとしない人は、ひとたび乱世になると足元を掬われて行き場を失う(ことになりかねない)。 |

となるでしょう。専門特化した人材が一見、生産性が高いように見えるのは、本人が「基本的なスキルが高い有能な人材であるから」ではなく、「その専門領域で先人たちが過去から蓄積し継承してきた経験や知識があるから」かもしれないのです。その経験や知識がデジタル化されてしまうと、自称 "スペシャリスト" は一気に行き場を失うはずです。

以上の日本経済新聞の記事を読んで改めて思うのは、教育の大切さです。特に小学校・中学校・高校における教育で、それは No.235「三角関数を学ぶ理由」に書いたような勉強と、学校というミニ社会における共同生活です。我々はそこで、読解力・論理力・コミュニケーション能力といった「普遍性のある、どこでも通用するスキル」を育成していると考えられます。勉学の課目はいわゆる文系から理系までいろいろありますが、その勉強によって我々は、たとえば「読解力・論理力のさまざまなパターン」を修得できるのです。

AIによる機械化が進もうとしている時代、小学校から英語やプログラミングを取り入れようとしている時代にこそ「普遍性のある、どこでも通用するスキル」の大切さに眼を向けるべきだと思いました。

2019-08-09 18:16

nice!(0)

No.264 - ベラスケス:アラクネの寓話 [アート]

前回の No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」で、この美術館の至宝、ティツィアーノ作『エウロペの略奪』について中野京子さんが次のように書いていることを紹介しました。

ルーベンスによる『エウロパの略奪』の模写は No.263 に引用したので、今回はもう一つの『織り女たち』を取り上げます。前回と同じく中野京子さんの解説から始めます。

ベラスケス『織り女たち』

「ベラスケスの筆さばきの超絶技巧」とありますが、糸を巻き取っている右手前の女性の "左手指先の表現" も付け加えていいでしょう。糸車と同じく "動体描写" というのでしょうか、あえてぼやっとしか描かれていません。

超絶技巧はその通りですが、よく見るとこの絵は変です。後景の "舞台" のようなところに鉄兜をかぶった女性がいます。王立タペストリー工場ならこんな鉄兜の女性はいないはずです。しかも女性は右手を振り上げている。何のポーズでしょうか。またその女性の手前にはチェロのような楽器が描かれ、さらにその手前の左、"舞台" の下あたりには梯子が立て掛けてある。チェロも梯子もタペストリー工場には相応しくないアイテムです。

スペインの研究者の発見の通り、実はこの絵はギリシャ神話における「女神・パラスとアラクネの物語」を描いているのです。その物語を以下に引用します。まず、パラスのことからです。

女神・パラス

女神・パラスと書きましたが、パラスは女神・アテネのことで、ローマ神話ではミネルヴァです。そのアテネは、知恵・学問・工芸・医療の神であると同時に、戦いの神です。なぜ "学芸の神" が "戦いの神" なのかが分かりにくいのですが、女神・アテネはアテナイを含む数都市の護り神です。都市を護るためには戦わなければならない、そういう理屈です。そのアテナの別名がパラスで、パラス・アテナという形で "添え名" としても使われます。その由来の一説を中野京子さんが別の本に書いていました。

グスタフ・クリムトが武具で身を固めた迫力満点の女神の姿を描いていますが、その絵の題名は『パラス・アテナ』です。

オウィディウス「変身物語」

そこで「パラスとアラクネの物語」です。古代ローマの詩人、オウィディウス(B.C.43 - A.D.18)「変身物語」はギリシャ神話の "原典" の一つですが、アラクネの物語が語られています。その話の始めの方に次のような記述があります。以下の「女神」とはもちろんパラス = ミネルヴァです。原文に下線はありません。

オウィディウスは古代ローマ人なので、神の名前はローマ式です。またこの岩波文庫はラテン語からの訳で、固有名詞はラテン語表記になっています。ミネルウァ = ミネルヴァ(英語)です。

話を続けますと、パラスは老婆に変身してアラクネのもとを訪れます。そして「年の功ということもある。わたしの忠告を無にしてはならないよ。世に機織りの高名を求めるのもよい。が、女神には一歩を譲らなければ!」と忠告します。パラスはアラクネを破滅させるつもりだったと物語の最初にあるのですが、この忠告は "改心の最後のチャンス" を与えたということでしょう。しかしアラクネは聞き入れません。

こうしてパラスとアラクネの、運命の "機織り競技" が開始されます。パラスが織った柄は、ユピテル(=ゼウス)を中心にアクロポリスの丘にいる12の神々であり、パラスがネプトゥーヌス(= ポセイドン)との争いに勝って、自分の名前が都市名(つまり、アテナイ)になったシーンを描きました。そして四隅には念を押すように、神に反抗して罰をうけた者たちの姿を織り込みました。それに対してアラクネは何を織ったのか。「変身物語」の記述が以下です。

まるで "ゼウスの悪行一覧" のような織り柄で、神(ゼウス)がいかに人間を騙したかを織り込んでいます。しかし「変身物語」の記述はこれだけでは終わりません。さらに、ネプトゥーヌス(= ポセイドン)、アポロン、バッコス、サトゥルヌスの "不良行為" が織り込まれたとあります。この織り柄にパラス(ミネルウァ女神)は怒ります。

パラスはアラクネに魔法の草の汁をふりかけ、蜘蛛の姿に変えます。そこで話は終わります。

これは不思議な物語です。神と争っても人間に勝ち目はなく破滅が待っているだけなのに、アラクネはパラスへの挑発を繰り返します。

などです。パラスは老婆に変身してアラクネを諭すことで改心の "最後のチャンス" を与えるわけですが、アラクネは完全に無視してしまいます。こうなると、その後のストーリーで明らかなように、"機織り競技" で勝とうが負けようがアラクネには破滅が待っているだけです。

しかし考えてみると、これは「動物起源譚」の一種なのですね。アラクネは "蜘蛛の擬人化" です。古代の人は蜘蛛が精緻な巣を作ることを観察して驚いたのでしょう。何も古代人だけではありません。現代の我々が見ても、蜘蛛が巣を作る過程とそれが獲物を捕らえる "しかけ" を知るとビックリです。古代ギリシャ人がそんな蜘蛛の起源として "学芸の神をも凌駕する機織りの名手" を仮定する ・・・・・・。いかにもありうる起源譚だと思います。それが「不思議な物語」になったのだと想定できます。

もちろん、起源譚という以前に「寓話」として考えると「傲慢は身の破滅を招く」というのが、誰もが考えるシンプルな教訓でしょう。これに類するギリシャ神話は、ほかにも「アポロンに音楽競技を挑んだマルシュアス」がありました。「傲慢は身の破滅」的な話はイソップ寓話にもあるし、日本の民話にもあります。世界共通の寓話のパターンでしょう。・・・・・・ とは言うものの、アラクネの物語をよく読むと次の2点が分かります。

の2点です。この2点が、よくある「傲慢は身の破滅的な寓話」と違うところです。これを考えると、アラクネは命を賭けて自らの機織り技術が最高のものであることを証明したとの解釈も可能なのです。

アラクネの寓話

本題のベラスケスの『アラクネの寓話』です。少々長いですが、中野さんによるこの絵の解説を以下に引用します。

中野さんは後景の "舞台" の様子を「素人芝居」と書いていますが、ピッタリの言葉だと思います。前景だけをとると「パラスとアラクネ」を描いた神話画、後景はその「パラスとアラクネ」を舞台で演じるアマチュア演劇グループという感じなのです。一つ世界に別の世界が "入れ子" になっていて、その2つの世界の雰囲気がかなり違うという構図です。

引用の最後の方に「アラクネが織ったテーマの一つがエウロペの略奪」とあり、この記述は正確なのですが、オウィディウスの「変身物語」のパラスとアラクネの物語で、最初に詳しく記述されている織物のテーマは「エウロペの略奪」です(上の方の「変身物語」の引用参照)。それに、No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」で書いたように、ティツィアーノ作『エウロペの略奪』はベラスケスの時代にはスペイン王宮にあったわけです。タペストリーの絵柄は是非とも『エウロペの略奪』でなくてはならない。

古典を知っている教養人なら「アラクネ」→「エウロペ」の連想はすぐに働いたに違いないのです。いや、話は逆かも知れません。ベラスケスはスペイン王宮にあった「エウロペ」を見て「アラクネ」への連想が働いた。その方があり得たでしょう。

No.263 で触れたように、ティツィアーノはオウィディウスの「変身物語」に基づく7枚の連作絵画 "ポエジア" をスペイン王家からの注文で描き、その中の1枚が『エウロペの略奪』でした。当時の宮廷人は "ポエジア" に何が描かれているのかがすぐに分かったはずだし、ティツィアーノも「すぐに分かる」ことを想定して描いたはずです。「変身物語」は王侯・貴族や宮廷人の "一般教養" であったに違いないのです。

しかし、ここで話が広がります。実は「エウロペ」と「アラクネ」を結びつけた絵を、ベラスケス以前にルーベンスが描いているのです。それは、ベラスケスが仕えたスペイン王・フェリペ4世の注文によるものでした。

ルーベンス

2012年7月7日のTV東京の「美の巨人たち」で『アラクネの寓話』が取り上げられました。そこで展開されたのは『アラクネの寓話』にはルーベンスが隠されているという説です。

No.230「消えたベラスケス(1)」の『ヴィラ・メディチの庭園』の項に書いたのですが、1628年から29年にかけてフランドルの画家・ルーベンスがスペイン宮廷を訪れて8ヶ月間滞在し、30枚もの絵画を制作しました。そのルーベンスはベラスケスに「ローマに行き、芸術の都をその目で確かめてくるように」とアドバイスしました。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」のルーベンスの項に書いたように、ルーベンスは1608年から8年間もイタリアに滞在し(23歳~31歳)、数々の美術品を見て廻り、絵の制作と研鑽に励みました。ルーベンスは自分の画家としての原点がイタリアにあると自覚していたに違いありません。それがベラスケスへのアドバイスになった。

スペイン王宮を訪れたとき、ルーベンスはヨーロッパ随一の大画家で(51歳頃)、ベラスケスは若手の宮廷画家です(29歳頃)。ベラスケスはこの大先輩と芸術上の交流をしたはずです。事実、ベラスケスの第1回目のイタリア滞在は、ルーベンスがスペイン宮廷を去ってからわずか2ヶ月後からで(No.230 参照)、ベラスケスは尊敬する先輩の "アドバイス" を即刻実行に移したことがわかります。

そのルーベンスがスペイン王宮滞在中に制作した絵画の中の一点が、ティツィアーノの『エウロパの略奪』の模写です(No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」に、ティツィアーノ作品とともに画像を掲載)。宮廷画家のベラスケスはこの模写の制作過程も見ていたに違いありません。見ていないとか、知らなかったと考える方が不自然です。

本題の『アラクネの寓話』ですが、ルーベンスはスペイン滞在の数年後にベラスケスの主人であるフェリペ4世の注文を受けて『パラスとアラクネ』を描きました。次の絵です。

この絵を所蔵しているヴァージニア美術館の説明によると、この作品は、フェリペ4世が "狩猟の塔(トーレ・デ・ラ・パラーダ)" を増改築した際に(1636~38頃)ルーベンスに発注した神話画の中の1枚であり、その油彩による下絵です。また研究によると、ルーベンスが受注した "狩猟の塔" の内部装飾画は数10点にのぼり、ルーベンスが下絵をすべて描き、ルーベンスの工房ないしは協力者の画家が制作したようです。これは当時の一般的な制作方法でした。その中の1枚である「パラスとアラクネ」の完成作は現在所在不明ですが、下絵が現存しているというわけです。

当然のことながら、宮廷画家であったベラスケスも "狩猟の塔" の内部装飾画を制作しています。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で引用した『鹿の頭部』もその中の1枚でした。ベラスケスは、ルーベンス(とその工房)作の『パラスとアラクネ』を知っていたと考えられます。この、ルーベンス作『パラスとアラクネ』を見て分かることが2つあります。1つは、オウィディウスの「変身物語」に、

とある、その梭(=杼)で額を打つ直前を描いていることです。つまり「パラスとアラクネの物語」における最も決定的な瞬間を描いた絵です。劇的瞬間をとらえるルーベンスらしい筆だと言えるでしょう。パラスの鉄兜姿も、アラクネの額を梭で打つという "暴力行為" の場面にふさわしいものです。

2つ目は、後方にあるアラクネの織ったタペストリーの柄には牛と女性が描かれていて、明らかに『エウロペの略奪』だと分かることです。ただしティツィアーノ作『エウロペの略奪』の模写ではありません。女性が牛に跨がる格好で乗っているからです。

ベラスケスはこのルーベンスの絵を踏まえ、かつ、タペストリーの柄をルーベンスが模写したティツィアーノ作『エウロペの略奪』にすることで『アラクネの寓話』を描いたというのが「美の巨人たち」で展開されていた説でした。それはルーベンスに対する尊敬の念からであり、さらにはその先人のティツィアーノへの敬愛の念からです。ベラスケスはイタリアに2度も滞在しているし、そもそも当時のスペイン王宮には『エウロペの略奪』を始めとするティツィアーノ作品がいろいろあったわけです。

ではなぜ「ルーベンスの絵を踏まえた」と断言できるのでしょうか。オウィディウス「変身物語」はよく知られた古典であり、教養人ならアラクネとエウロペを結びつけるのは容易なはずです。ベラスケスはルーベンスとは無関係に『アラクネの寓話』を発想したとも十分に考えられる。

しかしここで、ベラスケスがルーベンスを踏まえて『アラクネの寓話』を描いたと考えられる強力な証拠があります。それが『ラス・メニーナス』です。

ラス・メニーナス

『ラス・メニーナス』については、今まで数々の評論がされてきました。このブログでも、

で『ラス・メニーナス』を取り上げましたが、そのテーマは「描かれた人物」「描き方や筆さばき」「空間構成や構図」などでした。それは幾多の評論の一般的な傾向だと思います。しかし、後方の壁にかかっている大きな絵(=画中画)に言及されるのは比較的少ないと思います。

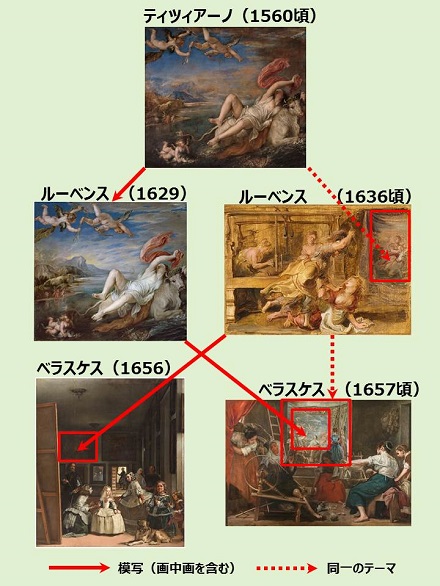

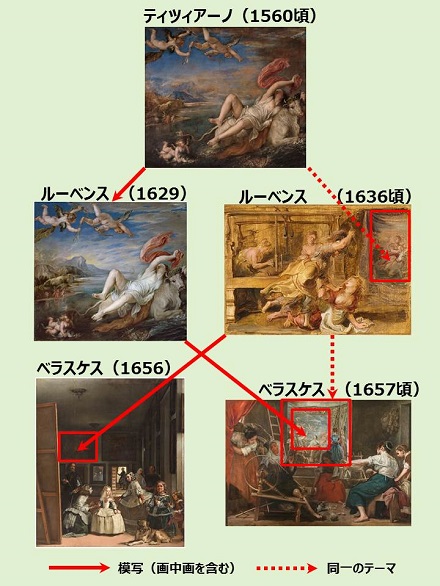

暗くて分かりづらいのですが、研究によると後方の壁の大きな絵のうち、左の方がルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

『ラス・メニーナス』が描かれたのは1656年であり、『アラクネの寓話』は1657年頃に描かれたとされています。つまり『ラス・メニーナス』を描いた時点でベラスケスはルーベンスの『パラスとアラクネ』を意識していたことになります。このような事情を考えると、

との見方が成り立つし、さらにもっと踏み込んで、

とも考えられるわけです。『アラクネの寓話』の制作時期については不明な点もあるので、この最後の言い方が正しいのでしょう。そして、2つの作品の接点になるのがルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

ちなみに、マルコ・カルミナーティ著「ベラスケス ラス・メニーナス」(佐藤 幸広 訳。西村書店 2016)をみると、後方の壁の大きな絵の左側がルーベンスの『パラスとアラクネ』としてあるのに加えて、右側の絵はヤーコブ・ヨルダーンスの『アポロンとパン』だと書いてあります。ヨルダーンスはルーベンスとおなじフランドルの画家で、ルーベンスより16歳年下です。

この右側の絵のテーマもまたギリシャ神話です。"主役" のアポロンはゼウスの息子で、オリンポス12神の一人です。牧畜と予言の神であり、また竪琴の名手で、音楽と文芸の神でもある。そのアポロンと半人半獣の牧神パンが、山の神・トモロスを審判役に音楽競技をする話です。アポロンは竪琴を奏し、パンは笛を吹きます。その結果、トモロスはアポロンの勝ちとしました。しかしその場に居合わせたパンの崇拝者であるプリギアのミダス王は異議を唱えます。それに怒ったアポロンは "堕落した耳" だということで、ミダス王の耳をロバの耳に変えてしまいます。「王様の耳はロバの耳」という話の発端です(ロバの耳になった理由には別バージョンの神話もある)。

ヨルダーンスの絵の登場人物は4人で、左からアポロン、トモロス、パン、ミダス王です。トモロスは勝者のアポロンに月桂樹の冠を授けようとしていて、そのアポロンが異議を唱えたミダス王の耳をロバの耳に変えた瞬間を描いています。ちなみにこの絵もフェリペ4世が増改築した "狩猟の塔" の装飾画でした。

以上のことから、『ラス・メニーナス』の後方壁の2つの画中画には明らかな共通点があることになります。つまり2つの絵とも、

というテーマなのです。ベラスケスは意図的に "そういうテーマの絵" を選んで画中画にしたと考えられます。そして、左側の絵には尊敬するルーベンスを配した ・・・・・・。というような背景からすると『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』はワンセットの作品と考えるのが自然でしょう。

『アラクネの寓話』のテーマ

以上の背景を踏まえて『アラクネの寓話』のテーマを推測すると、どうなるでしょうか。テーマの一つは明らかに「ティツィアーノ → ルーベンス → ベラスケス」という芸術の系譜です。この3人は出身国が違い、また時代も相違していますが、芸術で繋がっている。ベラスケスは偉大な先人2人への敬意と連帯を『アラクネの寓話』で表したのだと考えられます。

もう一つのテーマは、アラクネの物語そのものが示唆するように「神の領域へも挑戦しようとする芸術家の本性」でしょう。それは『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』をワンセットの作品だと考えると鮮明です。『ラス・メニーナス』で描かれた場所はスペイン王宮の中のベラスケスのアトリエであり、画家の自画像があり、王女と国王夫妻(鏡の中)がいて、宮廷の使用人たちがいる。この絵の主題は「宮廷画家としてのベラスケス」でしょう。絵の中のベラスケスは絵の観客をはっきりと見据えています。

それに対して『アラクネの寓話』は「芸術を突き詰めるベラスケス」です。後景はルーベンスを踏まえていて、機織り競争直後のシーンを描いています。しかし前景はパラスとアラクネの "運命の死闘" であり、ここにこそ絵の主題があります。つまり、身の破滅を省みずに最高のタペストリーを織ったアラクネのように、ベラスケスはここに技量の粋を盛り込んだ。そのことは前景の細部を順に見ていくとわかります。そして後景でこの絵が『アラクネの寓話』だと明らかにして、絵のテーマを示唆した。

この絵で最も強い光が当たっているのは、前景の右手の女性と後景の中央の人物 、つまり2人のアラクネです。後景のアラクネはまるで劇の主役のようにハイライトが当たっていて、絵のテーマを示しているようです。その "主役" のアラクネの右の方、一人だけ正面を見ている人物がいます。パラス(=アテネ)の周辺に配置されたこの女性はムーサ(英語ではミューズ)の一人に違いありません。ミューズは芸術の霊感をもたらす女神であり、この絵においては "芸術の擬人化"、ないしは "芸術そのもの" でしょう。このミューズは「この絵の意味が分かりますか ?」と、絵の鑑賞者に問いかけているように見えます。そして、その問いかけの答えは「芸術家の魂」なのだと思います。

関連する5枚の絵

ここで、今までの話に登場した、

の5作品を、上から下へ、左から右へと年代が進むように配置し、その関係を矢印で表すと次のようになるでしょう。5枚の絵を結びつけているのが(= 5枚の絵すべてに関係するのが)、ギリシャ神話の「アラクネの物語」です。

「美の巨人たち」のナレーションでは、『アラクネの寓話』を画家の最高傑作だとする人もいるとのことでした。確かにそうかもしれません。絵画技法、テーマ、企みに満ちた構成、制作時期から考えて、この絵がベラスケスの到達点だという評価は正当だと思います。

|

ルーベンスによる『エウロパの略奪』の模写は No.263 に引用したので、今回はもう一つの『織り女たち』を取り上げます。前回と同じく中野京子さんの解説から始めます。

ベラスケス『織り女たち』

|

|

ディエゴ・ベラスケス 「アラクネの寓話(織り女たち)」(1657頃) |

|

(220cm × 289cm) プラド美術館 |

|

「ベラスケスの筆さばきの超絶技巧」とありますが、糸を巻き取っている右手前の女性の "左手指先の表現" も付け加えていいでしょう。糸車と同じく "動体描写" というのでしょうか、あえてぼやっとしか描かれていません。

超絶技巧はその通りですが、よく見るとこの絵は変です。後景の "舞台" のようなところに鉄兜をかぶった女性がいます。王立タペストリー工場ならこんな鉄兜の女性はいないはずです。しかも女性は右手を振り上げている。何のポーズでしょうか。またその女性の手前にはチェロのような楽器が描かれ、さらにその手前の左、"舞台" の下あたりには梯子が立て掛けてある。チェロも梯子もタペストリー工場には相応しくないアイテムです。

スペインの研究者の発見の通り、実はこの絵はギリシャ神話における「女神・パラスとアラクネの物語」を描いているのです。その物語を以下に引用します。まず、パラスのことからです。

女神・パラス

女神・パラスと書きましたが、パラスは女神・アテネのことで、ローマ神話ではミネルヴァです。そのアテネは、知恵・学問・工芸・医療の神であると同時に、戦いの神です。なぜ "学芸の神" が "戦いの神" なのかが分かりにくいのですが、女神・アテネはアテナイを含む数都市の護り神です。都市を護るためには戦わなければならない、そういう理屈です。そのアテナの別名がパラスで、パラス・アテナという形で "添え名" としても使われます。その由来の一説を中野京子さんが別の本に書いていました。

|

グスタフ・クリムトが武具で身を固めた迫力満点の女神の姿を描いていますが、その絵の題名は『パラス・アテナ』です。

オウィディウス「変身物語」

そこで「パラスとアラクネの物語」です。古代ローマの詩人、オウィディウス(B.C.43 - A.D.18)「変身物語」はギリシャ神話の "原典" の一つですが、アラクネの物語が語られています。その話の始めの方に次のような記述があります。以下の「女神」とはもちろんパラス = ミネルヴァです。原文に下線はありません。

|

|

話を続けますと、パラスは老婆に変身してアラクネのもとを訪れます。そして「年の功ということもある。わたしの忠告を無にしてはならないよ。世に機織りの高名を求めるのもよい。が、女神には一歩を譲らなければ!」と忠告します。パラスはアラクネを破滅させるつもりだったと物語の最初にあるのですが、この忠告は "改心の最後のチャンス" を与えたということでしょう。しかしアラクネは聞き入れません。

|

こうしてパラスとアラクネの、運命の "機織り競技" が開始されます。パラスが織った柄は、ユピテル(=ゼウス)を中心にアクロポリスの丘にいる12の神々であり、パラスがネプトゥーヌス(= ポセイドン)との争いに勝って、自分の名前が都市名(つまり、アテナイ)になったシーンを描きました。そして四隅には念を押すように、神に反抗して罰をうけた者たちの姿を織り込みました。それに対してアラクネは何を織ったのか。「変身物語」の記述が以下です。

|

まるで "ゼウスの悪行一覧" のような織り柄で、神(ゼウス)がいかに人間を騙したかを織り込んでいます。しかし「変身物語」の記述はこれだけでは終わりません。さらに、ネプトゥーヌス(= ポセイドン)、アポロン、バッコス、サトゥルヌスの "不良行為" が織り込まれたとあります。この織り柄にパラス(ミネルウァ女神)は怒ります。

|

パラスはアラクネに魔法の草の汁をふりかけ、蜘蛛の姿に変えます。そこで話は終わります。

補足しますと、上の引用で "梭" となっているのは、"杼" という漢字をあてることが多く、織機で横糸を交互に通すための木製の道具です。左右同型の舟形をしていて、中央にある横棒に横糸を結びつけて使います。

これは不思議な物語です。神と争っても人間に勝ち目はなく破滅が待っているだけなのに、アラクネはパラスへの挑発を繰り返します。

| 地元のリュディアでアラクネは、自分の機織りの腕はパラスより上で、パラスと勝負したいと言いふらした。 | |

| 訪れた老婆に蔑むような言葉を投げつけ、なぜパラスは自分と直接勝負しないのかと挑発した。 | |

| パラスとの機織り競争になったとき、ゼウスを中心とする "神々の非行" の柄を織り込んだ。 |

などです。パラスは老婆に変身してアラクネを諭すことで改心の "最後のチャンス" を与えるわけですが、アラクネは完全に無視してしまいます。こうなると、その後のストーリーで明らかなように、"機織り競技" で勝とうが負けようがアラクネには破滅が待っているだけです。

しかし考えてみると、これは「動物起源譚」の一種なのですね。アラクネは "蜘蛛の擬人化" です。古代の人は蜘蛛が精緻な巣を作ることを観察して驚いたのでしょう。何も古代人だけではありません。現代の我々が見ても、蜘蛛が巣を作る過程とそれが獲物を捕らえる "しかけ" を知るとビックリです。古代ギリシャ人がそんな蜘蛛の起源として "学芸の神をも凌駕する機織りの名手" を仮定する ・・・・・・。いかにもありうる起源譚だと思います。それが「不思議な物語」になったのだと想定できます。

もちろん、起源譚という以前に「寓話」として考えると「傲慢は身の破滅を招く」というのが、誰もが考えるシンプルな教訓でしょう。これに類するギリシャ神話は、ほかにも「アポロンに音楽競技を挑んだマルシュアス」がありました。「傲慢は身の破滅」的な話はイソップ寓話にもあるし、日本の民話にもあります。世界共通の寓話のパターンでしょう。・・・・・・ とは言うものの、アラクネの物語をよく読むと次の2点が分かります。

| 結局、機織りの技量はパラスよりアラクネの方が上で、それがさらにパラスの怒りをかったと読み取れる。 | |

| アラクネは自ら死を選んだ。 |

の2点です。この2点が、よくある「傲慢は身の破滅的な寓話」と違うところです。これを考えると、アラクネは命を賭けて自らの機織り技術が最高のものであることを証明したとの解釈も可能なのです。

アラクネの寓話

本題のベラスケスの『アラクネの寓話』です。少々長いですが、中野さんによるこの絵の解説を以下に引用します。

|

中野さんは後景の "舞台" の様子を「素人芝居」と書いていますが、ピッタリの言葉だと思います。前景だけをとると「パラスとアラクネ」を描いた神話画、後景はその「パラスとアラクネ」を舞台で演じるアマチュア演劇グループという感じなのです。一つ世界に別の世界が "入れ子" になっていて、その2つの世界の雰囲気がかなり違うという構図です。

引用の最後の方に「アラクネが織ったテーマの一つがエウロペの略奪」とあり、この記述は正確なのですが、オウィディウスの「変身物語」のパラスとアラクネの物語で、最初に詳しく記述されている織物のテーマは「エウロペの略奪」です(上の方の「変身物語」の引用参照)。それに、No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」で書いたように、ティツィアーノ作『エウロペの略奪』はベラスケスの時代にはスペイン王宮にあったわけです。タペストリーの絵柄は是非とも『エウロペの略奪』でなくてはならない。

古典を知っている教養人なら「アラクネ」→「エウロペ」の連想はすぐに働いたに違いないのです。いや、話は逆かも知れません。ベラスケスはスペイン王宮にあった「エウロペ」を見て「アラクネ」への連想が働いた。その方があり得たでしょう。

No.263 で触れたように、ティツィアーノはオウィディウスの「変身物語」に基づく7枚の連作絵画 "ポエジア" をスペイン王家からの注文で描き、その中の1枚が『エウロペの略奪』でした。当時の宮廷人は "ポエジア" に何が描かれているのかがすぐに分かったはずだし、ティツィアーノも「すぐに分かる」ことを想定して描いたはずです。「変身物語」は王侯・貴族や宮廷人の "一般教養" であったに違いないのです。

しかし、ここで話が広がります。実は「エウロペ」と「アラクネ」を結びつけた絵を、ベラスケス以前にルーベンスが描いているのです。それは、ベラスケスが仕えたスペイン王・フェリペ4世の注文によるものでした。

ルーベンス

2012年7月7日のTV東京の「美の巨人たち」で『アラクネの寓話』が取り上げられました。そこで展開されたのは『アラクネの寓話』にはルーベンスが隠されているという説です。

No.230「消えたベラスケス(1)」の『ヴィラ・メディチの庭園』の項に書いたのですが、1628年から29年にかけてフランドルの画家・ルーベンスがスペイン宮廷を訪れて8ヶ月間滞在し、30枚もの絵画を制作しました。そのルーベンスはベラスケスに「ローマに行き、芸術の都をその目で確かめてくるように」とアドバイスしました。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」のルーベンスの項に書いたように、ルーベンスは1608年から8年間もイタリアに滞在し(23歳~31歳)、数々の美術品を見て廻り、絵の制作と研鑽に励みました。ルーベンスは自分の画家としての原点がイタリアにあると自覚していたに違いありません。それがベラスケスへのアドバイスになった。

スペイン王宮を訪れたとき、ルーベンスはヨーロッパ随一の大画家で(51歳頃)、ベラスケスは若手の宮廷画家です(29歳頃)。ベラスケスはこの大先輩と芸術上の交流をしたはずです。事実、ベラスケスの第1回目のイタリア滞在は、ルーベンスがスペイン宮廷を去ってからわずか2ヶ月後からで(No.230 参照)、ベラスケスは尊敬する先輩の "アドバイス" を即刻実行に移したことがわかります。

そのルーベンスがスペイン王宮滞在中に制作した絵画の中の一点が、ティツィアーノの『エウロパの略奪』の模写です(No.263「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」に、ティツィアーノ作品とともに画像を掲載)。宮廷画家のベラスケスはこの模写の制作過程も見ていたに違いありません。見ていないとか、知らなかったと考える方が不自然です。

本題の『アラクネの寓話』ですが、ルーベンスはスペイン滞在の数年後にベラスケスの主人であるフェリペ4世の注文を受けて『パラスとアラクネ』を描きました。次の絵です。

|

|

ピーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640) 「パラスとアラクネ」(1636/37) |

|

(27cm × 38cm) ヴァージニア美術館(米) |

この絵を所蔵しているヴァージニア美術館の説明によると、この作品は、フェリペ4世が "狩猟の塔(トーレ・デ・ラ・パラーダ)" を増改築した際に(1636~38頃)ルーベンスに発注した神話画の中の1枚であり、その油彩による下絵です。また研究によると、ルーベンスが受注した "狩猟の塔" の内部装飾画は数10点にのぼり、ルーベンスが下絵をすべて描き、ルーベンスの工房ないしは協力者の画家が制作したようです。これは当時の一般的な制作方法でした。その中の1枚である「パラスとアラクネ」の完成作は現在所在不明ですが、下絵が現存しているというわけです。

当然のことながら、宮廷画家であったベラスケスも "狩猟の塔" の内部装飾画を制作しています。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で引用した『鹿の頭部』もその中の1枚でした。ベラスケスは、ルーベンス(とその工房)作の『パラスとアラクネ』を知っていたと考えられます。この、ルーベンス作『パラスとアラクネ』を見て分かることが2つあります。1つは、オウィディウスの「変身物語」に、

(パラスは)手にしていたキュトロス産の黄楊の梭で、三度、四度と、アラクネの額を打った。

とある、その梭(=杼)で額を打つ直前を描いていることです。つまり「パラスとアラクネの物語」における最も決定的な瞬間を描いた絵です。劇的瞬間をとらえるルーベンスらしい筆だと言えるでしょう。パラスの鉄兜姿も、アラクネの額を梭で打つという "暴力行為" の場面にふさわしいものです。

2つ目は、後方にあるアラクネの織ったタペストリーの柄には牛と女性が描かれていて、明らかに『エウロペの略奪』だと分かることです。ただしティツィアーノ作『エウロペの略奪』の模写ではありません。女性が牛に跨がる格好で乗っているからです。

ベラスケスはこのルーベンスの絵を踏まえ、かつ、タペストリーの柄をルーベンスが模写したティツィアーノ作『エウロペの略奪』にすることで『アラクネの寓話』を描いたというのが「美の巨人たち」で展開されていた説でした。それはルーベンスに対する尊敬の念からであり、さらにはその先人のティツィアーノへの敬愛の念からです。ベラスケスはイタリアに2度も滞在しているし、そもそも当時のスペイン王宮には『エウロペの略奪』を始めとするティツィアーノ作品がいろいろあったわけです。

ではなぜ「ルーベンスの絵を踏まえた」と断言できるのでしょうか。オウィディウス「変身物語」はよく知られた古典であり、教養人ならアラクネとエウロペを結びつけるのは容易なはずです。ベラスケスはルーベンスとは無関係に『アラクネの寓話』を発想したとも十分に考えられる。

しかしここで、ベラスケスがルーベンスを踏まえて『アラクネの寓話』を描いたと考えられる強力な証拠があります。それが『ラス・メニーナス』です。

ラス・メニーナス

『ラス・メニーナス』については、今まで数々の評論がされてきました。このブログでも、

No. 19 - ベラスケスの「怖い絵」

No. 36 - ベラスケスへのオマージュ

No. 45 - ベラスケスの十字の謎

No. 63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」

No.231 - 消えたベラスケス(2)

No. 36 - ベラスケスへのオマージュ

No. 45 - ベラスケスの十字の謎

No. 63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」

No.231 - 消えたベラスケス(2)

で『ラス・メニーナス』を取り上げましたが、そのテーマは「描かれた人物」「描き方や筆さばき」「空間構成や構図」などでした。それは幾多の評論の一般的な傾向だと思います。しかし、後方の壁にかかっている大きな絵(=画中画)に言及されるのは比較的少ないと思います。

|

|

ベラスケス 「ラス・メニーナス」(1656) |

|

プラド美術館 |

暗くて分かりづらいのですが、研究によると後方の壁の大きな絵のうち、左の方がルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

|

|

「ラス・メニーナス」の画中画 |

|

後方の壁にある大きな絵の左の方。ルーベンスの「パラスとアラクネ」の、パラスが振り上げた右腕がうっすらとわかる。 |

『ラス・メニーナス』が描かれたのは1656年であり、『アラクネの寓話』は1657年頃に描かれたとされています。つまり『ラス・メニーナス』を描いた時点でベラスケスはルーベンスの『パラスとアラクネ』を意識していたことになります。このような事情を考えると、

ベラスケスは『ラス・メニーナス』で『アラクネの寓話』を予告した。あるいは、『アラクネの寓話』は『ラス・メニーナス』の続編である。

との見方が成り立つし、さらにもっと踏み込んで、

『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』はワンセットの作品である。

とも考えられるわけです。『アラクネの寓話』の制作時期については不明な点もあるので、この最後の言い方が正しいのでしょう。そして、2つの作品の接点になるのがルーベンスの『パラスとアラクネ』です。

ちなみに、マルコ・カルミナーティ著「ベラスケス ラス・メニーナス」(佐藤 幸広 訳。西村書店 2016)をみると、後方の壁の大きな絵の左側がルーベンスの『パラスとアラクネ』としてあるのに加えて、右側の絵はヤーコブ・ヨルダーンスの『アポロンとパン』だと書いてあります。ヨルダーンスはルーベンスとおなじフランドルの画家で、ルーベンスより16歳年下です。

|

|

ヤーコブ・ヨルダーンス(1593-1678) 「アポロンとパン」(1636/38) |

|

(180cm × 270cm) プラド美術館 |

この右側の絵のテーマもまたギリシャ神話です。"主役" のアポロンはゼウスの息子で、オリンポス12神の一人です。牧畜と予言の神であり、また竪琴の名手で、音楽と文芸の神でもある。そのアポロンと半人半獣の牧神パンが、山の神・トモロスを審判役に音楽競技をする話です。アポロンは竪琴を奏し、パンは笛を吹きます。その結果、トモロスはアポロンの勝ちとしました。しかしその場に居合わせたパンの崇拝者であるプリギアのミダス王は異議を唱えます。それに怒ったアポロンは "堕落した耳" だということで、ミダス王の耳をロバの耳に変えてしまいます。「王様の耳はロバの耳」という話の発端です(ロバの耳になった理由には別バージョンの神話もある)。

ヨルダーンスの絵の登場人物は4人で、左からアポロン、トモロス、パン、ミダス王です。トモロスは勝者のアポロンに月桂樹の冠を授けようとしていて、そのアポロンが異議を唱えたミダス王の耳をロバの耳に変えた瞬間を描いています。ちなみにこの絵もフェリペ4世が増改築した "狩猟の塔" の装飾画でした。

以上のことから、『ラス・メニーナス』の後方壁の2つの画中画には明らかな共通点があることになります。つまり2つの絵とも、

技能の神が、その技能の名手である他の誰か(人間、半人半獣)と競技をする

というテーマなのです。ベラスケスは意図的に "そういうテーマの絵" を選んで画中画にしたと考えられます。そして、左側の絵には尊敬するルーベンスを配した ・・・・・・。というような背景からすると『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』はワンセットの作品と考えるのが自然でしょう。

『アラクネの寓話』のテーマ

以上の背景を踏まえて『アラクネの寓話』のテーマを推測すると、どうなるでしょうか。テーマの一つは明らかに「ティツィアーノ → ルーベンス → ベラスケス」という芸術の系譜です。この3人は出身国が違い、また時代も相違していますが、芸術で繋がっている。ベラスケスは偉大な先人2人への敬意と連帯を『アラクネの寓話』で表したのだと考えられます。

もう一つのテーマは、アラクネの物語そのものが示唆するように「神の領域へも挑戦しようとする芸術家の本性」でしょう。それは『ラス・メニーナス』と『アラクネの寓話』をワンセットの作品だと考えると鮮明です。『ラス・メニーナス』で描かれた場所はスペイン王宮の中のベラスケスのアトリエであり、画家の自画像があり、王女と国王夫妻(鏡の中)がいて、宮廷の使用人たちがいる。この絵の主題は「宮廷画家としてのベラスケス」でしょう。絵の中のベラスケスは絵の観客をはっきりと見据えています。

それに対して『アラクネの寓話』は「芸術を突き詰めるベラスケス」です。後景はルーベンスを踏まえていて、機織り競争直後のシーンを描いています。しかし前景はパラスとアラクネの "運命の死闘" であり、ここにこそ絵の主題があります。つまり、身の破滅を省みずに最高のタペストリーを織ったアラクネのように、ベラスケスはここに技量の粋を盛り込んだ。そのことは前景の細部を順に見ていくとわかります。そして後景でこの絵が『アラクネの寓話』だと明らかにして、絵のテーマを示唆した。

この絵で最も強い光が当たっているのは、前景の右手の女性と後景の中央の人物 、つまり2人のアラクネです。後景のアラクネはまるで劇の主役のようにハイライトが当たっていて、絵のテーマを示しているようです。その "主役" のアラクネの右の方、一人だけ正面を見ている人物がいます。パラス(=アテネ)の周辺に配置されたこの女性はムーサ(英語ではミューズ)の一人に違いありません。ミューズは芸術の霊感をもたらす女神であり、この絵においては "芸術の擬人化"、ないしは "芸術そのもの" でしょう。このミューズは「この絵の意味が分かりますか ?」と、絵の鑑賞者に問いかけているように見えます。そして、その問いかけの答えは「芸術家の魂」なのだと思います。

関連する5枚の絵

ここで、今までの話に登場した、

| 『エウロペの略奪』 | |

| 『エウロペの略奪(模写)』 | |

| 『パラスとアラクネ(下絵)』 | |

| 『ラス・メニーナス』 | |

| 『アラクネの寓話』 |

の5作品を、上から下へ、左から右へと年代が進むように配置し、その関係を矢印で表すと次のようになるでしょう。5枚の絵を結びつけているのが(= 5枚の絵すべてに関係するのが)、ギリシャ神話の「アラクネの物語」です。

「美の巨人たち」のナレーションでは、『アラクネの寓話』を画家の最高傑作だとする人もいるとのことでした。確かにそうかもしれません。絵画技法、テーマ、企みに満ちた構成、制作時期から考えて、この絵がベラスケスの到達点だという評価は正当だと思います。

2019-08-02 17:29

nice!(1)