No.263 - イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館 [アート]

今までに10回書いた「個人美術館」の続きです。正確に言うと、コレクターの個人名を冠した「個人コレクション美術館」で、今回はアメリカのボストンにある「イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館」です。

イザベラ・ステュワート・ガードナーと美術館の設立

イザベラ・ステュワート・ガードナー(1840-1924)は、ニューヨークの裕福な実業家の娘として生まれ、20歳のときにボストンのジョン・ガードナーと結婚しました。彼女は富豪であり、"クイーン" と呼ばれたボストン社交界の名士でした。1991年(51歳)の時に父親が死んで遺産を相続したのを契機に、本格的に美術品の蒐集を始めました(ステュワートは旧姓)。そして夫の死後、蒐集したコレクションを飾るために建てた個人美術館が、1903年にオープンしたイザベラ・ステュワート・ガードナー美術館です。彼女は4階の住居スペースで余生を送ったそうです。

美術館は、ボストン美術館の西、歩いてすぐのところにあります。15世紀ヴェネチアの大邸宅を模して建築されており、いわゆる「邸宅美術館」です。その意味では、ワシントン D.C.のフィリップス・コレクション(No.216)や、ミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館(No.217)と同じですが、美術館用に建てた大邸宅というところが違います。とは言え、内部はいかにも貴族の邸宅という雰囲気であり、その環境の中で美術品を鑑賞できます。建物は中庭(Court)を囲むように建てられていて、その中庭とそこからの建物の景観も鑑賞のポイントです。

蒐集された美術品のコアはイタリア美術ですが、ヨーロッパ、東洋、日本、イスラム、エジプト美術にも及び、絵画だけでなく彫刻、陶磁器、家具調度品、タペストリーなども展示されています。

ちなみに、ガードナー夫人は岡倉天心(1863-1913)の友人であり、ボストンにおける天心の擁護者でした。岡倉天心は1904年(明治37年)にボストン美術館の東洋・日本部に迎えられ、明治末期の10年程度(1904~1911年頃)は日本とボストンを往復する生活を送りました。天心がガードナー夫人に初めて面会したのは、美術館の開館直後になる 1904年です。美術評論家の瀬木慎一氏は次のように書いています。

この美術館を語るときにフェルメールは欠かせないでしょう。1990年3月、美術界を揺るがす盗難事件が起こりました。この美術館が所有するフェルメールの『合奏』、レンブラントの『ガラリアの海の嵐』など13点の絵画が盗まれたのです。この事件は現在でも未解決で、FBIが捜査中です。

ガードナー夫人はそのフェルメールの『合奏』を1892年にパリのオークションで購入しました。今でこそフェルメールは超有名ですが、一時は完全に忘れ去られた画家でした。その再評価が始まったのは19世紀の後半です。ガードナー夫人はコレクター人生の最初期に、やっと評価され始めたフェルメールを買ったことになります。コレクターとしての彼女の慧眼が分かります。

以降、この美術館の "顔" となっているティツィアーノとサージェントの絵画を取り上げます。ティツィアーノ作品は、美術館が現在所有している最も貴重な作品です(フェルメールが無いという前提で)。またサージェントの作品は公式サイトに "美術館のアイコン(icon = 象徴する図像)" と書いてあります。

ティツィアーノ『エウロペの略奪』

この絵については中野京子さんの解説があるので、それを引用します(引用中の下線は原文にはありません。一部、段落を増やしたところがあります)。まずギリシャ神話における「エウロペの略奪」の物語の解説です。ギリシャ神話における主神・ゼウスは、目をつけた女性を自分のものにするときに必ず何かの姿に変身して現れるという紹介のあと、中野さんは次のように続けています。

ティツィアーノの『エウロペの略奪』ですが、この絵は16世紀スペインのフェリペ2世がイタリアのヴェネチアのティツィアーノに発注した絵で、制作年は1559~1562年です(美術館では1562年としている)。スペインの無敵艦隊が英国に破れるのは1588年(=アルマダの海戦)であり、つまりこの絵が描かれた時期はスペイン帝国の絶頂期です。

「ポエジア」は "詩想画" という訳があり、ティツィアーノがフェリペ2世の発注によって7点の連作として描きました。いずれも古代ローマのオウィディウスの『変身物語』からテーマを採った神話画です。ちなみに「ポエジア」の連作7点のうち、現在プラド美術館にあるのは2点だけで、4点はイギリスにあり、残りの1点がアメリカにあるこの絵です。スペインの国力の盛衰を反映しているようです。

ルーベンスによるこの絵の模写は、ルーベンスの死後、フェリペ4世がフランドルから購入し、現在はプラド美術館にあります。

つまりフェリペ4世の時代にはティツィアーノの『エウロペの略奪』とルーベンスによる模写が同じ王宮にあったことなります。ところが、後のスペイン王家はティツィアーノを手放し、その後は持ち主の変遷を重ねたあと、最終的にボストンのガードナー夫人が手に入れた。近代以前において権力の集中した絶対王政の存在は芸術の発展に大きな貢献をしたわけですが、国が繁栄し、かつ芸術に造詣の深い君主が続かない限り貢献は無理とのことかと思います。

サージェント『エル・ハレオ』

サージェントは1879年(23歳)にスペインに旅行しました。その時の体験をもとにしたのがこの絵です。20歳台半ばの作品ということになります。

絵の題名になっている "ハレオ" は、フラメンコにおける "掛け声" のことです。スペイン語では "騒ぎ" というような意味ですが、フラメンコでは "ハレオ" で通っています。フラメンコの音楽の構成要素は、歌、ギター、手拍子、掛け声(ハレオ)の4つです。その掛け声にもいろいろあり、有名なのは "オレ!" でしょう。その掛け声がかかった瞬間を描いた絵、そういう風に考えられます。

ただしガードナー美術館の公式サイトの説明によると、題名のハレオは "ハレオ・デ・ヘレス(Jaleo de Jerez)" という踊りの名称をも意味するとあります。ということは、サージェントがスペイン旅行で特に印象に残った踊りの光景ということでしょう。

232cm × 348cm という大きな絵ですが、ほとんどモノクロームのような色使いです。その中で右奥の女性の赤い衣装が強いアクセントになっています。

造形で目を引くのはフラメンコ特有のダンサーのポーズと、彼女のショールです。普通ではないように大きく広がったショールは、動きのスピード感を表現しているのでしょう。

さらに影です。光源は、フットライトというのでしょうか、床の上にあり、ちょうどダンサーの手前にある感じです。下方からの光で描かれた絵はめずらしく、No.256「絵画の中の光と影」でとりあげたエドガー・ドガ「手袋をした歌手」がそうでした。『エル・ハレオ』も下方からの光が独特の効果を作り出しています。特に、ダンサーの影が彼女を包み込むように、異様に大きく描かれています。下からのライトで後方上にできる影だけでなく、ダンサーの周りを黒いものが取り巻いている。これは単にダンサーに付随する影というより、何か "別もの" という雰囲気です。ダンサーが憑依している "舞踏の精霊" が彼女と一緒に踊っているような感じがします。

フラメンコ特有のダンサーの動きと、歌・ギター・手拍子・掛け声が作り出す「現実ではない異世界」を描いた絵、という印象を強く受ける絵です。

この絵に関連した話ですが、サージェントは1879年のスペイン旅行でプラド美術館に立ち寄り、ベラスケスの『ラス・メニーナス』を模写しました。そして後日、『ラス・メニーナス』へのオマージュとして描いた絵が『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882)です(No.36「ベラスケスへのオマージュ」参照)。222.5cmの正方形のカンヴァスに描かれた大作で、現在、ボストン美術館にあります。

ということは、サージェントの20歳代のスペイン旅行の "成果" と言える2つの大作、『エル・ハレオ』と『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』が、ボストンの地で目と鼻の先にあることになります。この2つの大作はテーマが違うし、絵の雰囲気も全く違います。しかし、両方ともインスピレーションの源泉がスペインにある。ボストンで美術鑑賞をする機会があったら、その視点でサージェントの2作品を見比べるのも良いでしょう。

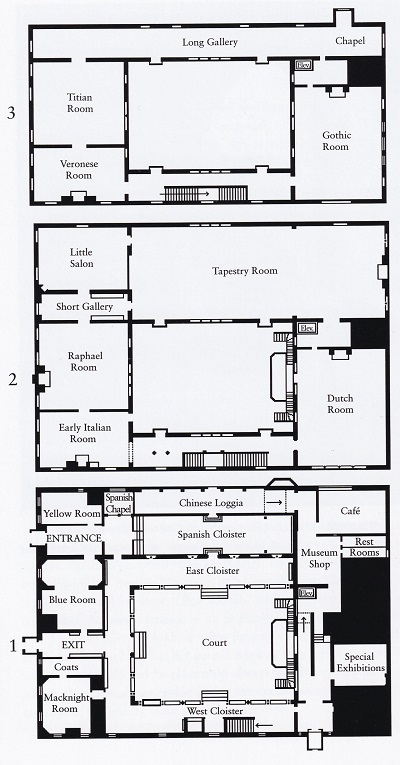

最後にイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館のフロアプランを掲載しておきます。出典は、Hillard Goldfarb "The Isabella Stewart Gardner Museum"(1995)です。

ティツィアーノ、ヴェロネーゼ、ラファエロの名を冠した部屋があるように、イタリア美術がコレクションの中心です(ボッティチェリもある)。『エウロペの略奪』は3階の Titian Room にあります。また2階の Dutch Room にはオランダ絵画が集められています(フェルメールはここにあった)。

『エル・ハレオ』は1階の Spanish Cloister です。同じ1階の Yellow Room や Blue Room には近代絵画(マネやマティス、サージェントなど)もあります。Macknight Room には、アメリカの画家、Dodge Macknight の水彩画が集められています。

イザベラ・ステュワート・ガードナーと美術館の設立

イザベラ・ステュワート・ガードナー(1840-1924)は、ニューヨークの裕福な実業家の娘として生まれ、20歳のときにボストンのジョン・ガードナーと結婚しました。彼女は富豪であり、"クイーン" と呼ばれたボストン社交界の名士でした。1991年(51歳)の時に父親が死んで遺産を相続したのを契機に、本格的に美術品の蒐集を始めました(ステュワートは旧姓)。そして夫の死後、蒐集したコレクションを飾るために建てた個人美術館が、1903年にオープンしたイザベラ・ステュワート・ガードナー美術館です。彼女は4階の住居スペースで余生を送ったそうです。

| ||

イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館の外観(上図)と中庭(下図)。現在は建物の横に新館が建てられているが、美術品はすべてガードナー夫人が1903年に建てた上図の美術館の内部にある。また、美しい中庭とそこから見る建物の景観も鑑賞のポイントである。上図の外観写真では、左下の方にサージェントの「エル・ハレオ」(後述)の図像が掲げられている。 |

美術館は、ボストン美術館の西、歩いてすぐのところにあります。15世紀ヴェネチアの大邸宅を模して建築されており、いわゆる「邸宅美術館」です。その意味では、ワシントン D.C.のフィリップス・コレクション(No.216)や、ミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館(No.217)と同じですが、美術館用に建てた大邸宅というところが違います。とは言え、内部はいかにも貴族の邸宅という雰囲気であり、その環境の中で美術品を鑑賞できます。建物は中庭(Court)を囲むように建てられていて、その中庭とそこからの建物の景観も鑑賞のポイントです。

ちなみに、イザベラ・ステュアート・ガードナー美術館のチーフ・キュレーター、Hillard Goldfarb が書いた美術館の紹介本 "The Isabella Stewart Gardner Museum"(1995)によると、イザベラは10代後半にパリに留学していたときに両親とイタリアに旅行し、ミラノのポルディ・ペッツォーリ美術館を訪れたそうです。そして友人に「もし私が自由にできるお金を相続したなら、あのような家を建て、美しい絵や美術品を収集し、人々に来てもらって楽しんでほしい」と語ったそうです。イザベラは50歳を過ぎて、その通りのことを実行したことになります。美術館の内部の雰囲気はポルディ・ペッツォーリと大変よく似ていますが、それには理由があるのです。

蒐集された美術品のコアはイタリア美術ですが、ヨーロッパ、東洋、日本、イスラム、エジプト美術にも及び、絵画だけでなく彫刻、陶磁器、家具調度品、タペストリーなども展示されています。

ちなみに、ガードナー夫人は岡倉天心(1863-1913)の友人であり、ボストンにおける天心の擁護者でした。岡倉天心は1904年(明治37年)にボストン美術館の東洋・日本部に迎えられ、明治末期の10年程度(1904~1911年頃)は日本とボストンを往復する生活を送りました。天心がガードナー夫人に初めて面会したのは、美術館の開館直後になる 1904年です。美術評論家の瀬木慎一氏は次のように書いています。

|

|

イザベラ・ガードナー(後列右)と岡倉天心(前列左端)が写っている写真。マサチューセッツ州選出の下院議員、ピアット・アンドリュー(後列左)の邸宅で撮られたもの。美術館のチーフ・キュレーター、Hillard Goldfarb が書いた "The Isabella Stewart Gardner Museum"(1995)より引用。 |

|

ガードナー夫人はそのフェルメールの『合奏』を1892年にパリのオークションで購入しました。今でこそフェルメールは超有名ですが、一時は完全に忘れ去られた画家でした。その再評価が始まったのは19世紀の後半です。ガードナー夫人はコレクター人生の最初期に、やっと評価され始めたフェルメールを買ったことになります。コレクターとしての彼女の慧眼が分かります。

以降、この美術館の "顔" となっているティツィアーノとサージェントの絵画を取り上げます。ティツィアーノ作品は、美術館が現在所有している最も貴重な作品です(フェルメールが無いという前提で)。またサージェントの作品は公式サイトに "美術館のアイコン(icon = 象徴する図像)" と書いてあります。

ティツィアーノ『エウロペの略奪』

|

|

ティツィアーノ・ヴェチェリオ(1488頃-1576) 「エウロペの略奪」(1562) |

|

(178cm × 205cm) イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館 |

この絵については中野京子さんの解説があるので、それを引用します(引用中の下線は原文にはありません。一部、段落を増やしたところがあります)。まずギリシャ神話における「エウロペの略奪」の物語の解説です。ギリシャ神話における主神・ゼウスは、目をつけた女性を自分のものにするときに必ず何かの姿に変身して現れるという紹介のあと、中野さんは次のように続けています。

|

ティツィアーノの『エウロペの略奪』ですが、この絵は16世紀スペインのフェリペ2世がイタリアのヴェネチアのティツィアーノに発注した絵で、制作年は1559~1562年です(美術館では1562年としている)。スペインの無敵艦隊が英国に破れるのは1588年(=アルマダの海戦)であり、つまりこの絵が描かれた時期はスペイン帝国の絶頂期です。

|

「ポエジア」は "詩想画" という訳があり、ティツィアーノがフェリペ2世の発注によって7点の連作として描きました。いずれも古代ローマのオウィディウスの『変身物語』からテーマを採った神話画です。ちなみに「ポエジア」の連作7点のうち、現在プラド美術館にあるのは2点だけで、4点はイギリスにあり、残りの1点がアメリカにあるこの絵です。スペインの国力の盛衰を反映しているようです。

|

ルーベンスによるこの絵の模写は、ルーベンスの死後、フェリペ4世がフランドルから購入し、現在はプラド美術館にあります。

|

|

ピーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640) 「エウロペの略奪(模写)」(1628/29) |

|

(183cm × 202cm) プラド美術館 |

|

サージェント『エル・ハレオ』

|

|

ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925) 「エル・ハレオ」(1879/82) |

|

(232cm × 348cm) イザベラ・ステュワート・ガードナー美術館 |

サージェントは1879年(23歳)にスペインに旅行しました。その時の体験をもとにしたのがこの絵です。20歳台半ばの作品ということになります。

絵の題名になっている "ハレオ" は、フラメンコにおける "掛け声" のことです。スペイン語では "騒ぎ" というような意味ですが、フラメンコでは "ハレオ" で通っています。フラメンコの音楽の構成要素は、歌、ギター、手拍子、掛け声(ハレオ)の4つです。その掛け声にもいろいろあり、有名なのは "オレ!" でしょう。その掛け声がかかった瞬間を描いた絵、そういう風に考えられます。

|

232cm × 348cm という大きな絵ですが、ほとんどモノクロームのような色使いです。その中で右奥の女性の赤い衣装が強いアクセントになっています。

造形で目を引くのはフラメンコ特有のダンサーのポーズと、彼女のショールです。普通ではないように大きく広がったショールは、動きのスピード感を表現しているのでしょう。

さらに影です。光源は、フットライトというのでしょうか、床の上にあり、ちょうどダンサーの手前にある感じです。下方からの光で描かれた絵はめずらしく、No.256「絵画の中の光と影」でとりあげたエドガー・ドガ「手袋をした歌手」がそうでした。『エル・ハレオ』も下方からの光が独特の効果を作り出しています。特に、ダンサーの影が彼女を包み込むように、異様に大きく描かれています。下からのライトで後方上にできる影だけでなく、ダンサーの周りを黒いものが取り巻いている。これは単にダンサーに付随する影というより、何か "別もの" という雰囲気です。ダンサーが憑依している "舞踏の精霊" が彼女と一緒に踊っているような感じがします。

フラメンコ特有のダンサーの動きと、歌・ギター・手拍子・掛け声が作り出す「現実ではない異世界」を描いた絵、という印象を強く受ける絵です。

この絵に関連した話ですが、サージェントは1879年のスペイン旅行でプラド美術館に立ち寄り、ベラスケスの『ラス・メニーナス』を模写しました。そして後日、『ラス・メニーナス』へのオマージュとして描いた絵が『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882)です(No.36「ベラスケスへのオマージュ」参照)。222.5cmの正方形のカンヴァスに描かれた大作で、現在、ボストン美術館にあります。

ということは、サージェントの20歳代のスペイン旅行の "成果" と言える2つの大作、『エル・ハレオ』と『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』が、ボストンの地で目と鼻の先にあることになります。この2つの大作はテーマが違うし、絵の雰囲気も全く違います。しかし、両方ともインスピレーションの源泉がスペインにある。ボストンで美術鑑賞をする機会があったら、その視点でサージェントの2作品を見比べるのも良いでしょう。

最後にイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館のフロアプランを掲載しておきます。出典は、Hillard Goldfarb "The Isabella Stewart Gardner Museum"(1995)です。

ティツィアーノ、ヴェロネーゼ、ラファエロの名を冠した部屋があるように、イタリア美術がコレクションの中心です(ボッティチェリもある)。『エウロペの略奪』は3階の Titian Room にあります。また2階の Dutch Room にはオランダ絵画が集められています(フェルメールはここにあった)。

『エル・ハレオ』は1階の Spanish Cloister です。同じ1階の Yellow Room や Blue Room には近代絵画(マネやマティス、サージェントなど)もあります。Macknight Room には、アメリカの画家、Dodge Macknight の水彩画が集められています。

|

Isabella Stewart Gardner Museum |

|

一階の "Blue Room" には、マネが描いた母親の肖像画(1863)がある。 |

(続く)

2019-07-19 17:29

nice!(1)

No.262 - ヴュイユマンのカンティレーヌ [音楽]

今回は "音楽のデジャヴュ(既視感)" についての個人的な体験の話です。題名にあげた「ヴュイユマンのカンティレーヌ」はそのデジャヴュを引き起こした曲なのですが、その曲については後で説明します。デジャヴュとは何か。Wikipedia には次のような主旨の説明がしてあります。

日本語では普通「既視感」ですが、聴覚、触覚などの視覚以外による体験も含みます。「既知感」との言い方もあります。今回は音楽(=聴覚)の話なので、以降は "デジャヴュ" で通します。

サン・サーンスのクラリネット・ソナタ

"音楽のデジャヴュ" については以前に書いたことがあります。No.91「サン・サーンスの室内楽」で、サン・サーンス最晩年の作品、「クラリネット・ソナタ」について、次の主旨のことを書きました。

「クラリネット・ソナタ」第1楽章の冒頭のメロディーと、『ニュー・シネマ・パラダイス』の「愛のテーマ」のメロディーが似ているというわけではありせん。テンポも違います。しかし、クラリネット特有の "哀愁を帯びて" "何か訴えかけるような" 感じが "音楽のデジャヴュ" につながったのではないかと考えたのです。

カフェ・ベローチェのBGM

その "音楽のデジャヴュ" について、最近の別の経験を書きます。No.236「村上春樹のシューベルト論」の「補記2」(2018.11.28)に、カフェ・ベローチェのA店の BGM でシューベルトの「ピアノソナタ 第17番 二長調」の第2楽章が流れてきたという話を書きました。No.236 の主題は村上春樹さんの「二長調 ピアノソナタ論」であり、それもあってこの曲は何回も聴いていたので、すぐにわかりました。

しかし、他のカフェでもそうですが、カフェ・ベローチェの BGM で流れる曲は "知らない曲" のほうが多いわけです。中には "誰もが知っている曲" もありますが(サン・サーンスつながりで言うと、たとえば『白鳥』)、そういう曲は比較的少数です。BGMは "店の雰囲気づくり" が主眼なので、多くの人にとって "特に意識せずに聞き流せる" のが BGM の役割でしょう。もちろんその中に "誰もが知っている曲" を少し配置することで BGM の「存在感」が増すわけです。しかしそういった曲はあくまで少数であり、我々は大多数の知らない曲を聴き流しています。

カフェ・ベローチェの BGM は、詳しいことは知りませんが、数日とか十数日という単位で繰り返し放送されています。そして聴き流している知らないはずの曲の中に、ときどき妙に印象に残る曲があるのです。先日もA店の BGM で、あるピアノ曲が印象に残りました。数日たってまたその曲が出てくると印象が強まり、メロディーを覚えてしまいました。その時思ったのですが、この曲は必ずどこかで聴いたことがあり、それはシューマンのピアノ曲ではないか、と強く感じたのです。

シューマンのピアノ曲の多くは、個人所有の iPod Touch に入っています。そこで、順にそれらしいものを調べていったのですが、どうも該当する曲がありません。もちろん、シューマンの全部のピアノ曲が iPod Touch にあるわけではないので、結論は出ません。

No.236「補記2」にも書きましたが、カフェ・ベローチェは USEN と契約して BGM を流しています。USEN は幅広いジャンルの多数のチャネルを配給していて、USENのホームページではチャネルを指定すると今流れている曲が特定できるようになっています。問題の「印象に残るピアノ曲」が流れてきたときにホームページをいろいろ検索しましたが、どうも該当する曲がないようなのです。

そこでカフェ・ベローチェの運営会社に直接問い合わせてみることしました。

シャノアール

カフェ・ベローチェを運営しているのはシャノアールという会社です。そこでシャノアールの「お客様相談室」にメールで以下のような主旨の問い合わせをしてみました。

この問い合わせに対して比較的速くレスポンスが返ってきました。その内容を要約すると以下の2点です。

答えの ① については "なるほど" という感じです。カフェ・ベローチェのような大手カフェ・チェーンで重要なのは、提供する商品、店の内装、スタッフの教育、各種販促による顧客とのコネクション作りなどと思いますが、BGMも店づくりの重要な要素なのですね。それは店の雰囲気作りのポイントの一つです。おそらくシャノアールは USEN と綿密に打ち合わせて BGM の方針を決めているのでしょう。USEN が「専用BGMビジネス」をしていることを初めて知りましたが、これは私が知らなかっただけで "BGM業界" では常識なのだと思います。とにかく ① は納得できる回答でした。

少々意外だったのは ② です。「調査してみましょう」という申し出が、えらく親切だと思ったのです。そういった問い合わせをする人は滅多にいないからだとも考えられますが ・・・・・・。そこで早速、つぎのようなメールを送りました。

というメールです。すると数日後に「調査結果」が返ってきました。私が指定した時刻、およびその前後に流れた合計4曲のリストで、曲名と演奏者とBGMの開始時刻が書かれています。このリストをもとにネットで調べたところ、すぐに分かりました。私にとって "音楽のデジャヴュ" を引き起こしたピアノ曲はシューマンではなく、次でした。

すぐにシャノアールにお礼のメールを出したのは言うまでもありません。これではっきりしたことが2つあります。

の2点です。

ビュイユマンのカンティレーヌ

調べてみると、ルイ・ビュイユマン(1879~1929)はフランスの作曲家・音楽評論家です。よく知られた作曲家でいうと、モーリス・ラヴェル(1875~1937)とほぼ同時代人ということになります。Wikipedia の情報によると、ブルターニュ地方の中核都市のナントで生まれ、フォーレに作曲を習い、オペレッタやバレエ音楽、室内楽、ピアノ曲、歌曲と、幅広いジャンルの作品を残したようです。特にブルターニュ地方のケルト系民族、ブルトン人の伝統を取り入れた音楽に特色があるということです。

ちなみに「3つの易しい小品」(Trio Bluttes Faciles)はピアノ連弾曲で、次のような構成です。

・第1曲 間奏曲(Intermezzo)

・第2曲 カンティレーヌ(Cantilene)

・第3曲 ワルツ(Valse)

この第2曲の「カンティレーヌ」が問題のBGMでした。題名の "カンティレーヌ" はもともイタリア語で、"カント=歌" という語が入っているように「歌のような旋律をもった器楽曲」の意味です。固有名詞ではなく、Intermezzo や Valse と同じような一般名称です。

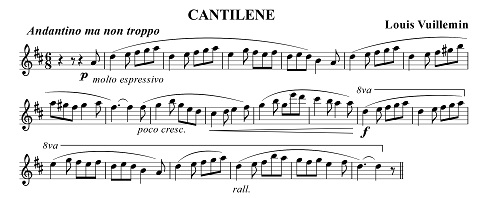

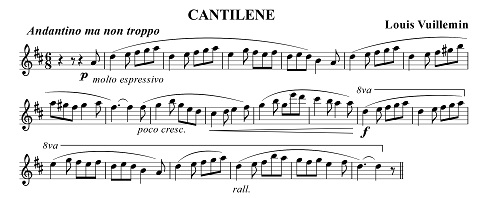

実はこの「カンティレーヌ」の楽譜は、IMSLP(International Music Score Library Project)のサイトに掲載されています。そのピアノ譜から主旋律だけを抜き出したものが、次の譜例165です。カフェの BGM で "聞き流している" 曲が印象に残ったということは、その曲のメインの旋律が記憶されたわけなので、主旋律だけの譜にしました。その音声データも併せて掲載します。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

全体のピアノ譜を見ると、「3つの易しい小品」という題名が示すように演奏は容易なようです。ちょうど「子供ピアノ教室」の発表会で小中学生の生徒と先生が連弾をするのに良いような感じがします。その意味で、BGM 以外でそれと知らずに聴いた可能性が無いわけではありません。しかし「子供ピアノ教室の発表会」に行った経験は2~3回しかなく、その可能性は極めて薄いでしょう。あくまでカフェ・ベローチェの BGM で何回か聴き流しているうちに、それが無意識にうちに脳にこびりついてしまって "音楽のデジャヴュ" を引き起こしたと考えられます。

2つの疑問

以上のようなことが分かってくると、2つの疑問が沸いてきました。

の2つの疑問です。① については、いまだもって謎です。ビュイユマンの「カンティレーヌ」は「クラシック音楽:ピアノ曲」のジャンルですが、USENのホームページでこのジャンルの曲を調べてみると、全く知らない作曲家の、全く知らない曲がいろいろと並んでいます(もちろんショパンやシューベルトなどの著名作曲家の作品もある)。いったいどうやってそういう曲を "発掘" するのだろうと不思議に思えるほどで、"BGMビジネスの奥深さ" を感じることにもなります。そういった多数の曲の中で、なぜ「カンティレーヌ」だけがデジャヴュを起こしたのかが大いに疑問です。

② のシューマンについては次のように考えました。つまり、シューマンのピアノ曲の中に、何らかの意味で「カンティレーヌ」と似ている曲があるのではないか。メロディーとか、雰囲気とか、曲のテンポ感とか、そういった点です。和声進行かもしれません。そういういった "何か" が似ている曲があるのではと思ったのです。

デジャヴュを引き起こした曲

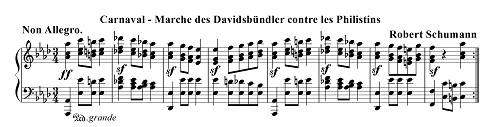

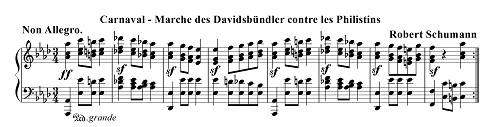

その視点で、改めてシューマンのピアノ曲を調べていくと、どうもこの曲ではないかと思ったものがありました。それは有名な曲で、『謝肉祭 作品9』の第20曲(終曲)の「フィリシテ人と闘うダヴィット同盟の行進」です。その出だしの8小節(繰り返して16小節)のピアノ譜が譜例166です。『謝肉祭』はじっくり何回も聴いた曲なので、完全なスコアを掲載します。

この「フィリシテ人と闘うダヴィット同盟の行進」と「カンティレーヌ」はかなり違います。まず「カンティレーヌ」は8分の6拍子の2拍子系リズムですが、「フィリシテ人と闘うダヴィット同盟の行進」は、行進という題名にもかかわらず4分の3拍子です。また「カンティレーヌ」は "可愛らしい" という雰囲気の曲であるのに対し、「ダヴィッド同盟」の方はいかにも『謝肉祭』の "締め" に相応しい "堂々として壮麗な" 曲です。

しかし"可愛らしい" と "堂々として壮麗な" という雰囲気の違いは、だからといって似ていないとは限りません。たとえば「カンティレーヌ」のメロディーを編曲し "堂々として壮麗な曲" に仕立てるのは十分可能だし、逆もまたしかりです。

次のように思っています。『謝肉祭』は何度も聴いた曲なので、それは頭の中に染み着いていた。「カンティレーヌ」をBGMで何回か聞き流しているうちに、何らか類似性を発見する脳の作用で『謝肉祭』へのリンクができ、それが「どこかで聴いたことがある」「それはシューマンだ」というデジャヴュを引き起こした ・・・・・・。そして、多数ある BGM の曲の中で「カンティレーヌ」が印象に残った理由(= 疑問点 ①)が、まさにこのことではないかと思うのです。

「ダヴィット同盟」と「カンティレーヌ」の何が似ているのか説明して下さいと言われると困るのですが、とにかくそういう風に脳が働いたのではと思っています。

音楽を離れて少々飛躍しますが、「全く関係のないはずの2つのものの間に何らかの意味での類似性を見いだすという、無意識下での脳の働き」が、"ひらめき" を起こす一つの要素ではないでしょうか。解決すべき課題や問題をずっと考えていて、あるときふっとアイデアが浮かぶということがあります。頭の中に蓄積されている過去の経験の中から、いま考えている課題と何らかの意味で "同型" の問題へのリンクができ、それがアイデアを生み出す ・・・・・・。もちろんアイデアが発現する理由はこれだけではないと思いますが、経験に照らしてみても、そういう感じがします。もっとも「カンティレーヌ」と「ダヴィット同盟」の関係(それが正しいとして)は、別にメリットもないわけですが。

音楽の謎

No.62「音楽の不思議」に書いたのですが、我々の身の回りには音楽があふれていて、小さいときから何らかの音楽に親しんで成長してきたのだけれど、音楽には今だに "謎めいた" ところが多々あります。No.62 で書いた「頭の中に染み込んで記憶している旋律は、長い時間がたっても忘れない」のもその一つです。

別の "謎" を書きますと、ある時ふと気がつくと頭の中でメロディーを無意識に思い浮かべている、ということがあるわけです。もちろん昨日見た映画の主題歌とか、先日のコンサートの曲とか、そいういう「時間的に近接した音楽体験」のメロディーが浮かぶということはよくあります。時には知らず知らずに "鼻歌" になっていることもある。

しかしそういう音楽体験とは関係なく、全くランダムに頭の中でメロディーを無意識に思い浮かべていることがあります。先日も、気がつくとあるメロディーを頭で反復していて、「えっ! これはビートルズの "P.S. I Love You" じゃないの」と気がついて、自分でもびっくりしたことがあります。曲が作られたのは1960年代初頭だし、初めてこの曲を聴いたのがいつで、最後に聴いたのがいつかも分かりません。すべては記憶の彼方にあります。しかしその記憶の底から、何らかの拍子にメロディーが引き出されてくる。

こういった体験は何度もあります。そういったメロディーは全くランダムに想起されるように見えます。子どものころにはやった歌もあるし、数年前の曲もある。ジャンルもいろいろです。夢の中で忘れていたはずの昔の記憶が再現されることがありますが、それと似ています。

とにかく、音楽には "謎めいたところ" があります。それは人間の脳の働きの奥深いところと密接に関係しているようであり、それが音楽に引きつけられる大きな要因ではないか。"音楽のデジャヴュ" のことも含めて、そう感じます。

実際は一度も体験したことがないのに、すでにどこかで体験したように感じる現象。フランス語由来の言葉。デジャヴ、デジャブなどとも呼ばれる。

日本語では普通「既視感」ですが、聴覚、触覚などの視覚以外による体験も含みます。「既知感」との言い方もあります。今回は音楽(=聴覚)の話なので、以降は "デジャヴュ" で通します。

サン・サーンスのクラリネット・ソナタ

"音楽のデジャヴュ" については以前に書いたことがあります。No.91「サン・サーンスの室内楽」で、サン・サーンス最晩年の作品、「クラリネット・ソナタ」について、次の主旨のことを書きました。

| サン・サーンスのクラリネット・ソナタを初めて聴いたとき、この曲の冒頭の旋律は以前にどこかで聴いたことがあると思った。 | |

| それは、フランス映画かイタリア映画の映画音楽だろうと強く感じた。 | |

| しかし調べてみても、サン・サーンスのクラリネット・ソナタが映画に使われたという事実は見つからなかった。どうも違うようだ。 | |

| いろいろと考えてみて、この "音楽のデジャヴュ" を引き起こしたのは『ニュー・シネマ・パラダイス』の「愛のテーマ」ではないかと考えた。「愛のテーマ」の最初はクラリネットで始まる。 |

「クラリネット・ソナタ」第1楽章の冒頭のメロディーと、『ニュー・シネマ・パラダイス』の「愛のテーマ」のメロディーが似ているというわけではありせん。テンポも違います。しかし、クラリネット特有の "哀愁を帯びて" "何か訴えかけるような" 感じが "音楽のデジャヴュ" につながったのではないかと考えたのです。

カフェ・ベローチェのBGM

その "音楽のデジャヴュ" について、最近の別の経験を書きます。No.236「村上春樹のシューベルト論」の「補記2」(2018.11.28)に、カフェ・ベローチェのA店の BGM でシューベルトの「ピアノソナタ 第17番 二長調」の第2楽章が流れてきたという話を書きました。No.236 の主題は村上春樹さんの「二長調 ピアノソナタ論」であり、それもあってこの曲は何回も聴いていたので、すぐにわかりました。

しかし、他のカフェでもそうですが、カフェ・ベローチェの BGM で流れる曲は "知らない曲" のほうが多いわけです。中には "誰もが知っている曲" もありますが(サン・サーンスつながりで言うと、たとえば『白鳥』)、そういう曲は比較的少数です。BGMは "店の雰囲気づくり" が主眼なので、多くの人にとって "特に意識せずに聞き流せる" のが BGM の役割でしょう。もちろんその中に "誰もが知っている曲" を少し配置することで BGM の「存在感」が増すわけです。しかしそういった曲はあくまで少数であり、我々は大多数の知らない曲を聴き流しています。

カフェ・ベローチェの BGM は、詳しいことは知りませんが、数日とか十数日という単位で繰り返し放送されています。そして聴き流している知らないはずの曲の中に、ときどき妙に印象に残る曲があるのです。先日もA店の BGM で、あるピアノ曲が印象に残りました。数日たってまたその曲が出てくると印象が強まり、メロディーを覚えてしまいました。その時思ったのですが、この曲は必ずどこかで聴いたことがあり、それはシューマンのピアノ曲ではないか、と強く感じたのです。

シューマンのピアノ曲の多くは、個人所有の iPod Touch に入っています。そこで、順にそれらしいものを調べていったのですが、どうも該当する曲がありません。もちろん、シューマンの全部のピアノ曲が iPod Touch にあるわけではないので、結論は出ません。

No.236「補記2」にも書きましたが、カフェ・ベローチェは USEN と契約して BGM を流しています。USEN は幅広いジャンルの多数のチャネルを配給していて、USENのホームページではチャネルを指定すると今流れている曲が特定できるようになっています。問題の「印象に残るピアノ曲」が流れてきたときにホームページをいろいろ検索しましたが、どうも該当する曲がないようなのです。

そこでカフェ・ベローチェの運営会社に直接問い合わせてみることしました。

シャノアール

カフェ・ベローチェを運営しているのはシャノアールという会社です。そこでシャノアールの「お客様相談室」にメールで以下のような主旨の問い合わせをしてみました。

カフェ・ベローチェの A 店で XX月 YY日の午前に流れたBGMの曲名を知りたい。USENと契約されているようだが、チャネル番号がわかれば教えてほしい。

この問い合わせに対して比較的速くレスポンスが返ってきました。その内容を要約すると以下の2点です。

| カフェ・ベローチェのBGMは、専用にUSENに作成してもらっている。一般のチャネルではない。 | |

| 曲が流れた詳しい時刻を教えてもらえれば、調査しましょう。 |

答えの ① については "なるほど" という感じです。カフェ・ベローチェのような大手カフェ・チェーンで重要なのは、提供する商品、店の内装、スタッフの教育、各種販促による顧客とのコネクション作りなどと思いますが、BGMも店づくりの重要な要素なのですね。それは店の雰囲気作りのポイントの一つです。おそらくシャノアールは USEN と綿密に打ち合わせて BGM の方針を決めているのでしょう。USEN が「専用BGMビジネス」をしていることを初めて知りましたが、これは私が知らなかっただけで "BGM業界" では常識なのだと思います。とにかく ① は納得できる回答でした。

少々意外だったのは ② です。「調査してみましょう」という申し出が、えらく親切だと思ったのです。そういった問い合わせをする人は滅多にいないからだとも考えられますが ・・・・・・。そこで早速、つぎのようなメールを送りました。

題名を知りたい曲は、カフェ・ベローチェの A 店で XX月 YY日の hh時 mm分に流れたピアノ曲です。調査をよろしくお願いします。

というメールです。すると数日後に「調査結果」が返ってきました。私が指定した時刻、およびその前後に流れた合計4曲のリストで、曲名と演奏者とBGMの開始時刻が書かれています。このリストをもとにネットで調べたところ、すぐに分かりました。私にとって "音楽のデジャヴュ" を引き起こしたピアノ曲はシューマンではなく、次でした。

| ルイ・ビュイユマン | ||

| 「3つの易しい小品」より、第2曲「カンティレーヌ」 | ||

| フィリップ・コレ、エドゥアルド・エセルジャン (4手のための連弾曲) |

すぐにシャノアールにお礼のメールを出したのは言うまでもありません。これではっきりしたことが2つあります。

| これは知らなかった曲である。作曲家(ビュイユマン)も曲名(カンティレーヌ)も知らない。 | |

| どこかでこの曲を聴いたとしたら、それは無意識に聴いたカフェ・ベローチェの BGM だと強く推測できる。 |

の2点です。

ビュイユマンのカンティレーヌ

調べてみると、ルイ・ビュイユマン(1879~1929)はフランスの作曲家・音楽評論家です。よく知られた作曲家でいうと、モーリス・ラヴェル(1875~1937)とほぼ同時代人ということになります。Wikipedia の情報によると、ブルターニュ地方の中核都市のナントで生まれ、フォーレに作曲を習い、オペレッタやバレエ音楽、室内楽、ピアノ曲、歌曲と、幅広いジャンルの作品を残したようです。特にブルターニュ地方のケルト系民族、ブルトン人の伝統を取り入れた音楽に特色があるということです。

ちなみに「3つの易しい小品」(Trio Bluttes Faciles)はピアノ連弾曲で、次のような構成です。

・第1曲 間奏曲(Intermezzo)

・第2曲 カンティレーヌ(Cantilene)

・第3曲 ワルツ(Valse)

この第2曲の「カンティレーヌ」が問題のBGMでした。題名の "カンティレーヌ" はもともイタリア語で、"カント=歌" という語が入っているように「歌のような旋律をもった器楽曲」の意味です。固有名詞ではなく、Intermezzo や Valse と同じような一般名称です。

実はこの「カンティレーヌ」の楽譜は、IMSLP(International Music Score Library Project)のサイトに掲載されています。そのピアノ譜から主旋律だけを抜き出したものが、次の譜例165です。カフェの BGM で "聞き流している" 曲が印象に残ったということは、その曲のメインの旋律が記憶されたわけなので、主旋律だけの譜にしました。その音声データも併せて掲載します。

| ビュイユマンのカンティレーヌ(主旋律) |

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

全体のピアノ譜を見ると、「3つの易しい小品」という題名が示すように演奏は容易なようです。ちょうど「子供ピアノ教室」の発表会で小中学生の生徒と先生が連弾をするのに良いような感じがします。その意味で、BGM 以外でそれと知らずに聴いた可能性が無いわけではありません。しかし「子供ピアノ教室の発表会」に行った経験は2~3回しかなく、その可能性は極めて薄いでしょう。あくまでカフェ・ベローチェの BGM で何回か聴き流しているうちに、それが無意識にうちに脳にこびりついてしまって "音楽のデジャヴュ" を引き起こしたと考えられます。

2つの疑問

以上のようなことが分かってくると、2つの疑問が沸いてきました。

| BGMに使われる "多数の知らない曲" の中で「カンティレーヌ」だけがデジャヴュを引き起こしたのは何故なのか。 | |

| 「カンティレーヌ」の旋律を聴いてシューマンの曲だと思ったのは何故なのか。 |

の2つの疑問です。① については、いまだもって謎です。ビュイユマンの「カンティレーヌ」は「クラシック音楽:ピアノ曲」のジャンルですが、USENのホームページでこのジャンルの曲を調べてみると、全く知らない作曲家の、全く知らない曲がいろいろと並んでいます(もちろんショパンやシューベルトなどの著名作曲家の作品もある)。いったいどうやってそういう曲を "発掘" するのだろうと不思議に思えるほどで、"BGMビジネスの奥深さ" を感じることにもなります。そういった多数の曲の中で、なぜ「カンティレーヌ」だけがデジャヴュを起こしたのかが大いに疑問です。

② のシューマンについては次のように考えました。つまり、シューマンのピアノ曲の中に、何らかの意味で「カンティレーヌ」と似ている曲があるのではないか。メロディーとか、雰囲気とか、曲のテンポ感とか、そういった点です。和声進行かもしれません。そういういった "何か" が似ている曲があるのではと思ったのです。

デジャヴュを引き起こした曲

その視点で、改めてシューマンのピアノ曲を調べていくと、どうもこの曲ではないかと思ったものがありました。それは有名な曲で、『謝肉祭 作品9』の第20曲(終曲)の「フィリシテ人と闘うダヴィット同盟の行進」です。その出だしの8小節(繰り返して16小節)のピアノ譜が譜例166です。『謝肉祭』はじっくり何回も聴いた曲なので、完全なスコアを掲載します。

| 『謝肉祭』終曲 |

この「フィリシテ人と闘うダヴィット同盟の行進」と「カンティレーヌ」はかなり違います。まず「カンティレーヌ」は8分の6拍子の2拍子系リズムですが、「フィリシテ人と闘うダヴィット同盟の行進」は、行進という題名にもかかわらず4分の3拍子です。また「カンティレーヌ」は "可愛らしい" という雰囲気の曲であるのに対し、「ダヴィッド同盟」の方はいかにも『謝肉祭』の "締め" に相応しい "堂々として壮麗な" 曲です。

しかし"可愛らしい" と "堂々として壮麗な" という雰囲気の違いは、だからといって似ていないとは限りません。たとえば「カンティレーヌ」のメロディーを編曲し "堂々として壮麗な曲" に仕立てるのは十分可能だし、逆もまたしかりです。

次のように思っています。『謝肉祭』は何度も聴いた曲なので、それは頭の中に染み着いていた。「カンティレーヌ」をBGMで何回か聞き流しているうちに、何らか類似性を発見する脳の作用で『謝肉祭』へのリンクができ、それが「どこかで聴いたことがある」「それはシューマンだ」というデジャヴュを引き起こした ・・・・・・。そして、多数ある BGM の曲の中で「カンティレーヌ」が印象に残った理由(= 疑問点 ①)が、まさにこのことではないかと思うのです。

「ダヴィット同盟」と「カンティレーヌ」の何が似ているのか説明して下さいと言われると困るのですが、とにかくそういう風に脳が働いたのではと思っています。

音楽を離れて少々飛躍しますが、「全く関係のないはずの2つのものの間に何らかの意味での類似性を見いだすという、無意識下での脳の働き」が、"ひらめき" を起こす一つの要素ではないでしょうか。解決すべき課題や問題をずっと考えていて、あるときふっとアイデアが浮かぶということがあります。頭の中に蓄積されている過去の経験の中から、いま考えている課題と何らかの意味で "同型" の問題へのリンクができ、それがアイデアを生み出す ・・・・・・。もちろんアイデアが発現する理由はこれだけではないと思いますが、経験に照らしてみても、そういう感じがします。もっとも「カンティレーヌ」と「ダヴィット同盟」の関係(それが正しいとして)は、別にメリットもないわけですが。

音楽の謎

No.62「音楽の不思議」に書いたのですが、我々の身の回りには音楽があふれていて、小さいときから何らかの音楽に親しんで成長してきたのだけれど、音楽には今だに "謎めいた" ところが多々あります。No.62 で書いた「頭の中に染み込んで記憶している旋律は、長い時間がたっても忘れない」のもその一つです。

別の "謎" を書きますと、ある時ふと気がつくと頭の中でメロディーを無意識に思い浮かべている、ということがあるわけです。もちろん昨日見た映画の主題歌とか、先日のコンサートの曲とか、そいういう「時間的に近接した音楽体験」のメロディーが浮かぶということはよくあります。時には知らず知らずに "鼻歌" になっていることもある。

しかしそういう音楽体験とは関係なく、全くランダムに頭の中でメロディーを無意識に思い浮かべていることがあります。先日も、気がつくとあるメロディーを頭で反復していて、「えっ! これはビートルズの "P.S. I Love You" じゃないの」と気がついて、自分でもびっくりしたことがあります。曲が作られたのは1960年代初頭だし、初めてこの曲を聴いたのがいつで、最後に聴いたのがいつかも分かりません。すべては記憶の彼方にあります。しかしその記憶の底から、何らかの拍子にメロディーが引き出されてくる。

こういった体験は何度もあります。そういったメロディーは全くランダムに想起されるように見えます。子どものころにはやった歌もあるし、数年前の曲もある。ジャンルもいろいろです。夢の中で忘れていたはずの昔の記憶が再現されることがありますが、それと似ています。

とにかく、音楽には "謎めいたところ" があります。それは人間の脳の働きの奥深いところと密接に関係しているようであり、それが音楽に引きつけられる大きな要因ではないか。"音楽のデジャヴュ" のことも含めて、そう感じます。

2019-07-05 19:40

nice!(1)