No.244 - ポロック作品に潜むフラクタル [アート]

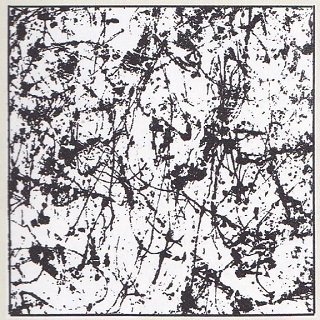

No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」で、三浦佳世氏の同名の著書の "さわり" を紹介したのですが、その中で、ジャクソン・ポロックのいわゆる "アクション・ペインティング"( = ドリップ・ペインティング)がフラクタル構造を持っているとありました。

実はこのことは 2002年の「Scientific American」誌で論文が発表されていて、その日本語訳が「日経サイエンス 2003年3月号」に掲載されました。おそらく三浦氏もこの論文を参照して「視覚心理学が明かす名画の秘密」のポロックの章を書いたのだと思います。

今回はその論文を紹介したいと思います。リチャード P. テイラー「ポロックの抽象画にひそむフラクタル」です。筆者は米・オレゴン大学の物理学の教授で、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学の物性物理学科長だった時に、ポロックの抽象画に潜むフラクタルに気づいて謎解きを始めました。

アートかデタラメか

テイラー教授の論文はまず、ジャクソン・ポロックの代表作である『Blue Poles : No.11, 1952』の話から始まります。

テイラー教授の発見

物理学者であるテイラー教授は、趣味で抽象画を描いていました。そして何と、英国のマンチェスター美術学校に入学して絵の勉強を始め、そこで偶然にもポロックの作品がもつ "ある種の規則性" に気づきました。この論文の一番おもしろいところは、この "気づき" の経緯かも知れません。

カオスとフラクタル

物理学者(物性物理)であるテイラー教授は、風の力で木の枝が描き出したパターンが全くのデタラメではないことを知っていました。その背景にあるのが1960年代から発達した「カオス理論」であり、そこから派生した「フラクタル」です。

フラクタル図形を特徴づけるのは "自己相似性" です。部分を拡大すると全体とよく似た図形、ないしは全体と相似形の図形が現れる。この "自己相似性" には「厳密な自己相似性」と「統計的な自己相似性」があります。

下の左の図はコンピュータで描いた木ですが、細部を拡大すると厳密に全体と相似形の図が現れます。一方、右の図は実際の木で、厳密な自己相似性ではなく、同じ統計的性質をもつパターンが繰り返し現れます。

自己相似性をもつ図形は、厳密か統計的かにかかわらず、フラクタル次元(= D)を定義することができます。No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」にも書いたのですが、フラクタル次元 D の計算方法は次のようです(計算方法はテイラー教授の論文には書いてありません)。

前提として、長方形ないしは正方形の2次元の2値画像としてます。つまり真っ白の画面に黒でパターンが描かれているものとします。このような2次元・2値画像のフラクタル次元は "ボックス・カウンティング法" で計測できます。

長方形ないしは正方形の2次元・2値画像を1×1の正方形領域にマッピングしたとします。正方形の縦横をそれぞれ N 分割し、N×N 個の小領域(ボックス)に分けます。そしてパターンの黒がある小領域の数をカウントして、その数を P(N) とします。するとフラクタル次元 D は、N が適度に大きいとして、次のように定義できます。

D = log P(N) / log N

もし、画像に直線が横1線に描かれているだけとしたら、P(N) = N なので、N の値にかかわらず D = 1 となります(=1次元)。直線は1次元の自己相似形です。もし画像が黒で埋め尽くされているのなら、P(N) = N * N なので D = 2(=2次元)となります。真っ黒の画像も自己相似形です。数学的には平面を埋め尽くすような曲線が定義できるのですが(=空間充填曲線。ペアノ曲線など)、そのような曲線のフラクタル次元 D は 2(=2次元平面と同じ)になります。

一般の画像では、Nの値を変えてP(N)を計測します。そして両対数グラフに [ N, P(N) ] の点をプロットすると、自己相似性がある場合は点が直線の近傍に並びます。その直線の傾きがフラクタル次元 D で、Nが適度に大きい範囲で「1以上、2未満」で定まります。自己相似性がないとプロットした点は直線の近傍に集まらず、一定の D が定まりません。

ちなみに N=2 だと、2×2の合計4つの小領域(ボックス)には全てパターンがあると(普通の画像では)考えられるので、

P(2) = 4 (N = 2 のとき)

となり、D = 2 です。N が増えるとパターンが全く無い真っ白な小領域が出てきて、D の値は小さくなっていきます。N が極めて大きいとすると、小領域は「真っ黒」か「真っ白」の2種類で大部分を占めることになります。従って、画像の黒の部分の面積割合を α (0 < α < 1)とすると、

P(N) = N × N × α (Nが極めて大きいとき)

となり、logα < log N なので、定義から D は "2に近い値" になります。つまり、N が大きくなるにつれて D = 2 に近づきます。

以上のように「D は 2 に始まり(N = 2)、N の増大に従って小さくなり、再び大きくなって 2 に近づく」という過程をたどります。画像がフラクタルであるということは、この過程において D の値が一定である N の区域がある(=それなりの大きさの N 範囲で D がほぼ一定)ということです。

フラクタル次元 D は、自己相似性をもつ図形の "複雑さ" の度合いです。D の値が小さいと繰り返し構造は目立たず、隙間の多い図形になります。D の値が 2 に近づくにつれ、自己相似の繰り返しが密になり、細部まで複雑に入り組んだ図形になります。

テイラー教授によるポロック作品の分析

ヨークシャー地方の荒野での発見のあと、テイラー教授はニューサウスウェールズ大学の研究室に戻り、ポロック作品の分析を始めました。

画家になるという "いちかばちか" の挑戦のためにマンチェスター美術学校に進んだテイラー教授ですが、ニューサウスウェールズ大学の研究室に戻ったのは「自分には画家になるだけの才能がない」と自覚したからと想像します。いやそれとも、美術学校でポロック作品はフラクタルではないかと思い当たって、それがテイラー教授の学者魂に再び火を付けたのかもしれません。

ともかく、テイラー教授は 20点のポロック作品を分析しましたが、それらすべてがフラクタルでした。

"ポロックもどき" のドリップ・ペインティングでは ・・・・・・

テイラー教授の論文には、ポロック作品ではないドリップ・ペインティングを分析した結果がのっています。それによると「非ポロック作品」はフラクタルではなく、一定の D の値は見い出せませんでした。ポロックの作品では、特にボックスの大きさが 1mm~10mm の範囲で D が一定になる傾向が強く、それに対して非ポロック作品ではこのような傾向がありません。

この事実を利用して、ポロックのドリップ・ペインティング作品の鑑定ができると、テイラー教授は書いています。教授はある絵画コレクターが持つ5点のドリップ・ペインティングを分析しました。コレクターはこれら5点はポロック作品だと思っていましたが、分析の結果フラクタルではないことがわかり、教授は「ポロック作品ではない」と推定しました。つまりフラクタル解析はポロック作品の "真贋判定" に使えるわけです。

年代とともに上昇するフラクタル次元

テイラー教授が 20点のポロック作品を分析して発見したもう一つの事実は、フラクタル次元 D が制作年代とともに上昇することです。

論文によると、ポロック作品に多いのは D = 1.4~1.7 程度です。一方、人間が最も心地よいと感じるパターンは D = 1.3~1.5 程度だそうです(たとえば、雲のフラクタル次元は 1.3)。D が大きくなるにつれて、パターンはより複雑になり、稠密になります。ポロックはアーティストとしての感覚から、人間にとって心地よいパターンより少し複雑・稠密なものがアートとして最良と考えたのではないかと、テイラー教授は推測しています。D が 1.9 にまでなると複雑すぎる、だからその作品を破棄したというわけです。

ポロックの制作方法

なぜポロックはフタクタルのドリップ・ペインティングを描けたのか。それは彼の制作方法によるとテイラー教授は言っています。

ポロックは「私の関心は自然のリズムにある」と語っていたそうです。テイラー教授が英国北部ヨークシャー地方で嵐の力を借りて "制作" した"作品" が "ポロック風" だったのは、当然そうなるところだったのでしょう。

ポロック作品はデタラメでは決してなく、そこには微妙な秩序が隠されている。その秩序とは自然界にしばしば見られる "フラクタル構造" で、ポロックにしか創り出せなかった ・・・・・・。このことを知るだけでも作品の見方が変わると思いました。

墨流し

ここからは余談です。ジャクソン・ポロックの作品の作り方で連想するのが、日本の古来の「墨流し」の技法です。水槽に水を張り、墨を垂らして慎重にかき混ぜ、流水模様を作る。その上に和紙を置いて模様を転写する技法です。これは布でもできるし、色の顔料を使ってカラー化も可能です。色を使うものは「色流し」という言い方もあるようです。掲載した画像は、京都友禅共同組合のページに掲載されている墨流し(色流し)による染色です。英語ではこの技法をマーブリングと言います。マーブル(marble)とは大理石のことで、流水模様が大理石に似ていることによります。フィレンツェの伝統工芸である「マーブル紙」は、まさにマーブリングで作られています。

この墨流し(ないしはマーブリング)はアクション・ペンティングと似ているところがあります。職人が墨を垂らして人為的に模様を作りますが、そのコントロールには限界がある。ポロックは「私の関心は自然のリズムにある」と語ったそうですが、墨流しにも "自然のリズム" が含まれています。水面を微妙にかき回すことによる表面水流や、墨・顔料の分子同士や水分子との相互作用、そういうものが加味されて流水模様か形作られていく。当然、偶然の要素が入り込みます。人と自然の共同作業と言えるでしょう。

ひょっとしたら、ポロック作品と同じように、墨流しの達人が作った模様はフラクタル構造になっているのかもしれません。模様の作成は素人にもできます(紙・生地への転写は難しそうだけれど)。しかし人が見て "心地よい" と感じる流水模様は、ポロック作品がそうであるように誰にでもできるものではなく、技法に長けた人でないと無理ではないか ・・・・・・。ポロック作品のフラクタル構造の記事を読んで、そんな連想をしました。

| |||

|

日経サイエンス

(2003年3月号) | |||

今回はその論文を紹介したいと思います。リチャード P. テイラー「ポロックの抽象画にひそむフラクタル」です。筆者は米・オレゴン大学の物理学の教授で、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学の物性物理学科長だった時に、ポロックの抽象画に潜むフラクタルに気づいて謎解きを始めました。

アートかデタラメか

テイラー教授の論文はまず、ジャクソン・ポロックの代表作である『Blue Poles : No.11, 1952』の話から始まります。

|

| ||

|

Jackson Pollock(1912 - 1956)

「Blue Poles : No.11, 1952」

(オーストラリア国立美術館)

ポロックの代表作で、210cm×486.8cmの作品。絵の具を何度も重ねて垂らし、複雑なパターンを描き出している。この作品の制作期間は6ヶ月に及んだ。

| ||

テイラー教授の発見

物理学者であるテイラー教授は、趣味で抽象画を描いていました。そして何と、英国のマンチェスター美術学校に入学して絵の勉強を始め、そこで偶然にもポロックの作品がもつ "ある種の規則性" に気づきました。この論文の一番おもしろいところは、この "気づき" の経緯かも知れません。

|

カオスとフラクタル

物理学者(物性物理)であるテイラー教授は、風の力で木の枝が描き出したパターンが全くのデタラメではないことを知っていました。その背景にあるのが1960年代から発達した「カオス理論」であり、そこから派生した「フラクタル」です。

|

フラクタル図形を特徴づけるのは "自己相似性" です。部分を拡大すると全体とよく似た図形、ないしは全体と相似形の図形が現れる。この "自己相似性" には「厳密な自己相似性」と「統計的な自己相似性」があります。

下の左の図はコンピュータで描いた木ですが、細部を拡大すると厳密に全体と相似形の図が現れます。一方、右の図は実際の木で、厳密な自己相似性ではなく、同じ統計的性質をもつパターンが繰り返し現れます。

| ||

|

厳密な自己相似性を示す人工的に作った木(左)と、統計的な自己相似性がある実際の木(右)

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

自己相似性をもつ図形は、厳密か統計的かにかかわらず、フラクタル次元(= D)を定義することができます。No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」にも書いたのですが、フラクタル次元 D の計算方法は次のようです(計算方法はテイラー教授の論文には書いてありません)。

前提として、長方形ないしは正方形の2次元の2値画像としてます。つまり真っ白の画面に黒でパターンが描かれているものとします。このような2次元・2値画像のフラクタル次元は "ボックス・カウンティング法" で計測できます。

長方形ないしは正方形の2次元・2値画像を1×1の正方形領域にマッピングしたとします。正方形の縦横をそれぞれ N 分割し、N×N 個の小領域(ボックス)に分けます。そしてパターンの黒がある小領域の数をカウントして、その数を P(N) とします。するとフラクタル次元 D は、N が適度に大きいとして、次のように定義できます。

D = log P(N) / log N

もし、画像に直線が横1線に描かれているだけとしたら、P(N) = N なので、N の値にかかわらず D = 1 となります(=1次元)。直線は1次元の自己相似形です。もし画像が黒で埋め尽くされているのなら、P(N) = N * N なので D = 2(=2次元)となります。真っ黒の画像も自己相似形です。数学的には平面を埋め尽くすような曲線が定義できるのですが(=空間充填曲線。ペアノ曲線など)、そのような曲線のフラクタル次元 D は 2(=2次元平面と同じ)になります。

一般の画像では、Nの値を変えてP(N)を計測します。そして両対数グラフに [ N, P(N) ] の点をプロットすると、自己相似性がある場合は点が直線の近傍に並びます。その直線の傾きがフラクタル次元 D で、Nが適度に大きい範囲で「1以上、2未満」で定まります。自己相似性がないとプロットした点は直線の近傍に集まらず、一定の D が定まりません。

ちなみに N=2 だと、2×2の合計4つの小領域(ボックス)には全てパターンがあると(普通の画像では)考えられるので、

P(2) = 4 (N = 2 のとき)

となり、D = 2 です。N が増えるとパターンが全く無い真っ白な小領域が出てきて、D の値は小さくなっていきます。N が極めて大きいとすると、小領域は「真っ黒」か「真っ白」の2種類で大部分を占めることになります。従って、画像の黒の部分の面積割合を α (0 < α < 1)とすると、

P(N) = N × N × α (Nが極めて大きいとき)

となり、logα < log N なので、定義から D は "2に近い値" になります。つまり、N が大きくなるにつれて D = 2 に近づきます。

以上のように「D は 2 に始まり(N = 2)、N の増大に従って小さくなり、再び大きくなって 2 に近づく」という過程をたどります。画像がフラクタルであるということは、この過程において D の値が一定である N の区域がある(=それなりの大きさの N 範囲で D がほぼ一定)ということです。

フラクタル次元 D は、自己相似性をもつ図形の "複雑さ" の度合いです。D の値が小さいと繰り返し構造は目立たず、隙間の多い図形になります。D の値が 2 に近づくにつれ、自己相似の繰り返しが密になり、細部まで複雑に入り組んだ図形になります。

テイラー教授によるポロック作品の分析

ヨークシャー地方の荒野での発見のあと、テイラー教授はニューサウスウェールズ大学の研究室に戻り、ポロック作品の分析を始めました。

|

画家になるという "いちかばちか" の挑戦のためにマンチェスター美術学校に進んだテイラー教授ですが、ニューサウスウェールズ大学の研究室に戻ったのは「自分には画家になるだけの才能がない」と自覚したからと想像します。いやそれとも、美術学校でポロック作品はフラクタルではないかと思い当たって、それがテイラー教授の学者魂に再び火を付けたのかもしれません。

ともかく、テイラー教授は 20点のポロック作品を分析しましたが、それらすべてがフラクタルでした。

| ||

|

Jackson Pollock

「Autumn Rhythm」(1950)

266.7cm×525.8cm

(メトロポリタン美術館) | ||

| ||

|

「Autumn Rhythm」のうち、黒色で描かれたパターンの一部を拡大した画像。フラクタル解析は、絵のパターンを色別に分けて行う。

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

| ||

|

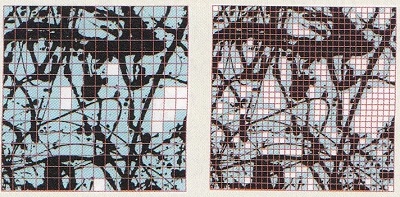

ボックス・カウンティング法により、パターンを含むマス目(薄い青)と含まないマス目(白)コンピューターでカウントする。マス目の大きさを変えながらデータを取り、これをもとにフラクタル次元を算出する。

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

"ポロックもどき" のドリップ・ペインティングでは ・・・・・・

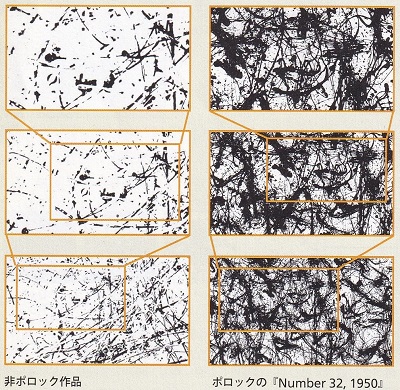

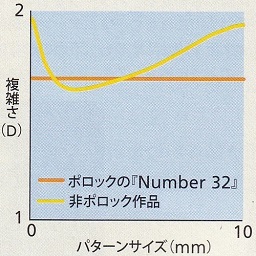

テイラー教授の論文には、ポロック作品ではないドリップ・ペインティングを分析した結果がのっています。それによると「非ポロック作品」はフラクタルではなく、一定の D の値は見い出せませんでした。ポロックの作品では、特にボックスの大きさが 1mm~10mm の範囲で D が一定になる傾向が強く、それに対して非ポロック作品ではこのような傾向がありません。

| ||

|

右の列の3枚はポロックの「Number 32, 1950」を、下から上に順次拡大していったもの。拡大しても類似のパターンが現れる。左の列は非ポロック作品の例。拡大すると "まばらな" 部分が現れて全体とは違って見える。

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

| ||

|

横軸はパターンサイズ(=ボックスの大きさ)で、縦軸が D の値。ポロック作品ではボックスの大きさが 1mm~10mm の範囲で D が一定だが、非ポロック作品には一定の値をとる傾向が見られない。なお、横軸の左端は 0 になっているが、実際のボックスの大きさはゼロより大である。

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

この事実を利用して、ポロックのドリップ・ペインティング作品の鑑定ができると、テイラー教授は書いています。教授はある絵画コレクターが持つ5点のドリップ・ペインティングを分析しました。コレクターはこれら5点はポロック作品だと思っていましたが、分析の結果フラクタルではないことがわかり、教授は「ポロック作品ではない」と推定しました。つまりフラクタル解析はポロック作品の "真贋判定" に使えるわけです。

年代とともに上昇するフラクタル次元

テイラー教授が 20点のポロック作品を分析して発見したもう一つの事実は、フラクタル次元 D が制作年代とともに上昇することです。

|

論文によると、ポロック作品に多いのは D = 1.4~1.7 程度です。一方、人間が最も心地よいと感じるパターンは D = 1.3~1.5 程度だそうです(たとえば、雲のフラクタル次元は 1.3)。D が大きくなるにつれて、パターンはより複雑になり、稠密になります。ポロックはアーティストとしての感覚から、人間にとって心地よいパターンより少し複雑・稠密なものがアートとして最良と考えたのではないかと、テイラー教授は推測しています。D が 1.9 にまでなると複雑すぎる、だからその作品を破棄したというわけです。

ポロックの制作方法

なぜポロックはフタクタルのドリップ・ペインティングを描けたのか。それは彼の制作方法によるとテイラー教授は言っています。

|

| ||

|

ポロックの制作風景

「One」を制作中のポロック(1950年)。椅子で見守るのは妻のリー・クラスナーで、彼女も抽象主義の画家である。

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

ポロックは「私の関心は自然のリズムにある」と語っていたそうです。テイラー教授が英国北部ヨークシャー地方で嵐の力を借りて "制作" した"作品" が "ポロック風" だったのは、当然そうなるところだったのでしょう。

| ||

|

上から順に、水に揺らぐ海藻、ポロックの「Full Fantom Five」(1947年)、テイラー教授が嵐の力を借りて偶然に創作したポロック風の作品。

(日経サイエンス 2003.3)

| ||

ポロック作品はデタラメでは決してなく、そこには微妙な秩序が隠されている。その秩序とは自然界にしばしば見られる "フラクタル構造" で、ポロックにしか創り出せなかった ・・・・・・。このことを知るだけでも作品の見方が変わると思いました。

墨流し

ここからは余談です。ジャクソン・ポロックの作品の作り方で連想するのが、日本の古来の「墨流し」の技法です。水槽に水を張り、墨を垂らして慎重にかき混ぜ、流水模様を作る。その上に和紙を置いて模様を転写する技法です。これは布でもできるし、色の顔料を使ってカラー化も可能です。色を使うものは「色流し」という言い方もあるようです。掲載した画像は、京都友禅共同組合のページに掲載されている墨流し(色流し)による染色です。英語ではこの技法をマーブリングと言います。マーブル(marble)とは大理石のことで、流水模様が大理石に似ていることによります。フィレンツェの伝統工芸である「マーブル紙」は、まさにマーブリングで作られています。

|

ひょっとしたら、ポロック作品と同じように、墨流しの達人が作った模様はフラクタル構造になっているのかもしれません。模様の作成は素人にもできます(紙・生地への転写は難しそうだけれど)。しかし人が見て "心地よい" と感じる流水模様は、ポロック作品がそうであるように誰にでもできるものではなく、技法に長けた人でないと無理ではないか ・・・・・・。ポロック作品のフラクタル構造の記事を読んで、そんな連想をしました。

2018-10-29 18:24

nice!(0)

No.243 - 視覚心理学が明かす名画の秘密 [アート]

No.217「ポルディ・ペッツォーリ美術館」で、ルネサンス期の女性の横顔肖像画(= プロフィール・ポートレート。以下、プロフィール)で傑作だと思う4作品をあげました。

の4作品ですが、これらはすべて左向きの顔でした。そして、「プロフィールには右向きのものもあるが(たとえば丸紅が所有しているボッティチェリ)、数としては圧倒的に左向きが多いようだ、これに何か理由があるのだろうか、多くの画家は右利きなので左向きが描きやすいからなのか、その理由を知りたいものだ」という意味のことを書きました。

最近、ある本を読んでいたらプロフィールの左向き・右向きについての話がありました。三浦佳世『視覚心理学が明かす名画の秘密』(岩波書店 2018。以下、本書)です。そこで今回は、プロフィールの左向き・右向きも含め、本書からいくつかのトピックスを紹介したいと思います。

著者の三浦氏は九州大学名誉教授の心理学者で視覚心理学が専門ですが、父親は洋画家の安田謙(1911-1996)です。視覚心理学の知見をもとに名画を語る(ないしは、名画を素材に視覚心理学を語る)にはうってつけの方でしょう。まず、西洋画における光の方向の話からです。

フェルメールの光

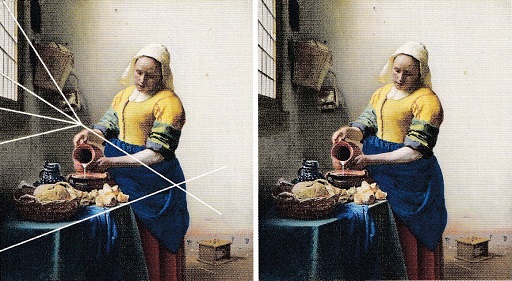

前回の No.242「ホキ美術館」で、生島 浩氏の『5:55』という作品について「明らかにフェルメールを思わせる光の使い方と空間構成」と書きました。この作品はパッと見て "フェルメールを踏まえた絵" と感じるのですが、その一番の理由は、室内に差し込む左上の方からの柔らかな光です。本書にはまず、次のフェルメール作品が引用されています。

確かにフェルメールの作品には「主人公が女性で、その女性だけ、または女性を含む複数の人物が室内に配置され、左側に窓があって、左上から柔らかな光が差し込んでいる」という絵が多いわけです。中には主人公が男性というのもあるし(天文学者、地理学者)、右からの光の作品もあります(例えば、ルーブルにある刺繍をする女性の絵)。しかし圧倒的に多いのは、女性が主人公で、特に "左からの光" なのです。

しかし本書によると、この "左上からの光" は何もフェルメールに限ったこことではないようです(以下の本書からの引用で下線は原文にありません。また段落を増やしたところがあります)。

ではなぜ、左上からの光が多いのでしょうか。本書に書かれている一つの推測は、画家はアトリエにおいて窓を左にしてイーゼルをたてることが多いからです。なぜなら多くの画家は右利きであり、窓を左にする方が筆の先に光が当たって描きやすい。三浦氏は似た話として学校の教室を持ち出しています。記憶にある学校の教室は左側が窓で、右側に廊下があり、これは多くの子が右利きなのでノートに影が落ちないような工夫なのだろうと ・・・・・・。これは、いかにも納得性の高い説明です。

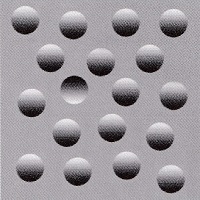

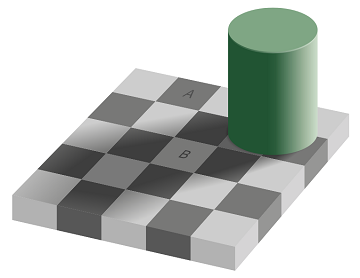

しかし視覚心理学からすると、もっと本質的な理由がありそうです。それがわかるのが "陰影にもとづく凹凸判断" です。右の図にある18個の凹凸には1つだけ "仲間外れ" があります。それはどれでしょうか。

瞬時にわかると思います。そしてここが大切なのですが「凹んでいるものが1つだけあると瞬時に判断」できるはずです。ところが、この絵を上下逆さにすると「膨らんでいるものが1つだけあると瞬時に判断」することになります。なぜそのような判断になるかと言うと、人は暗黙に上方向からの光を仮定しているからです。

「生後6~7ヶ月で凹凸の無意識推論ができる」ことをどうやって調べたのか、本書には書いてありませんが、かなり工夫した実験をしないとわからないはずで、是非知りたいものです。それはともかく、この「凹凸の無意識推論」には続きがあります。

人の視覚判断は左上からの光に最も鋭敏であり、従って、左上からの光が最も自然ということになります。これが絵画に左上からの光が多い理由の推定です。

右上からの光

人にとって左上からの光が最も自然だとすると、その逆の右上からの光は「自然ではない」ということになります。そして画家はその「自然ではない」状況をうまく利用したのでないか、というのが三浦氏の推測です。その一つの例が、ローマのサン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会にあるカラバッジョの『マタイの召命』です。

右上からの光は "非日常の光" を暗示し、カラバッジョはそれを利用して右上からの "神の光" を描いた。そう推測できるのです。

本書にはない余談ですが、「右上からの神の光」と「改心」で思い出すのが、No.118「マグダラのマリア」で引用した2つの絵画作品、フィレンツェ・ピッティ宮が所蔵する、ティツィアーノとアルテミジア・ジェンティレスキの『悔悛するマグダラのマリア』です。

ティツィアーノの作品は有名で、「マグダラのマリア」と言えばこの絵を思い浮かべる人も多いと思います。アルテミジア・ジェンティレスキは明らかにティツィアーノを踏まえていますが、女性画家らしく裸体表現は最小限に押さえ、"決意" や "自立" といった雰囲気が伝わってくる作品に仕上がっています。またティツィアーノと違って一番強い光は胸に当たっていて、この直後に顔も強い光に照らされて改心が成就する。そのようにも見えます。これはひょっとしたらカラバッジョからインスピレーションを得たのかも知れません。

この2作品に共通するのが "右上からの神の光" です。これが "改心" というテーマを効果的にしていると考えられます。

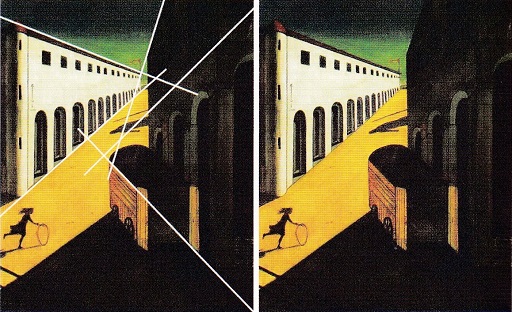

本書に戻ります。三浦氏はさらに、ジョルジュ・デ・キリコの『街の神秘と憂鬱』をとりあげています。この作品は第1次世界大戦が勃発した年に描かれました。それもあってか、無邪気に遊ぶ少女の先に "影" が待ち受けているという、不安感をかもしだす絵です。

さらにこの絵から受ける印象としては、どうも通常の風景ではなさそうだという「違和感」であり、「どこか変だな」という印象です。

しかし、本当にそれが違和感や不思議な印象の理由なのだろうか、と三浦氏は疑問を呈しています。というのも、一点に収斂しない透視図法に対して人は寛容だからです。

では、キリコの絵の「どこか変」という印象はどこからくるのか。三浦氏は「この絵は影の方向が見慣れない」と指摘しています。

左向きのプロフィール

以上を踏まえて、最初に書いた左向きの横顔肖像画(=プロフィール)が多い理由は次のようになります。三浦氏は "左からの光" を含めて3つの理由をあげています。

そして左向きプロフィールの代表例として、No.217「ポルディ・ペッツォーリ美術館」で引用したピエロ・デル・ポッライオーロの「若い貴婦人の肖像」が紹介されています。

ここまでは、左向きプロフィールに関しての予想どおりの話の展開です。しかし、ちょっと意表をつかれたのはポッライオーロの絵とともに、右向きプロフィールの代表例として、No.121「結核はなぜ大流行したのか」で引用したムンクの「病める子ども」が紹介してあることでした。

No.121で書いたように「病める子」は、15歳で結核で死んだ姉(そのときムンクは13歳)を思い出して描いた絵です。ムンクは20歳代以降、40年間にわたって何枚も「病める子」を描いていて、油絵だけでも6枚もあります。No.121で引用したのは油絵の最初の作品でしたが(1885/6。オスロ国立美術館蔵)、本書で引用してあるのはニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵するリトグラフ作品です。そしてこの絵について三浦氏は次のように書いています。

なるほど ・・・・・・。カラヴァッジョの「マタイの召命」からの類推で言うと、ムンクは「神に召されようとしている姉が、神の光を受けて目に光が宿ったところ」を描いたのでしょう。ムンクにそういう意図がなかったとしても、右からの光が暗黙に「自然ではない光」を表すのが西洋絵画の伝統なので、結果としてそれに符合するように描かれた。このリトグラフに関してはそういう感じがします。何枚もある「病める子」の中には左向きの絵もあるのですが、右向きの絵が特に印象が強いように思うのはそのせいでしょう。そう言えば、最初に描かれた油絵の「病める子」(オスロ国立美術館蔵。No.121で引用)も右向きなのでした。

ポッライオーロの描く左向きの貴婦人は明るい自然な光に照らされて、いかにも健康的で、はつらつとしています。一方のムンクの描く右向きの15歳の姉は、残り少ない命の最後の輝きのような "尋常ではない神々しさ" を感じる。三浦氏は数ある「病める子」の中からピンポイントでMoMAのリトグラフを選んだはずです。この2枚の絵を対比させて提示した三浦氏の慧眼に感心しました。

酒井抱一と「クレイク・オブライエン現象」

視覚心理学で「クレイク・オブライエン現象」と呼ばれる錯視現象があります(コーンスウィート現象とも言う)。下図(上)においては左側が暗く、右側が明るく見えます。しかし実際には境目のすぐ左側の狭い領域が暗いだけで、その他の部分の明るさは左右で同じです。境目のところを隠すと(下)、そのことがわかります。

このように物理的には狭い領域の明るさが変化しているだけなのに、広い領域にわたって明るさが変化しているように見えるのが「クレイク・オブライエン現象」です。実は、日本の画家はこの現象を巧みに利用してきました。たとえば江戸琳派の祖である酒井抱一の「寿老・春秋七草図」です。

酒井抱一のような月の描き方は、他にもいろいろ例があります。日本の画家は、心理学者が視覚の研究で発見する以前からこの現象を知っていて、それを絵に利用していたわけです。

モネ、ルノワールと「色の恒常性」

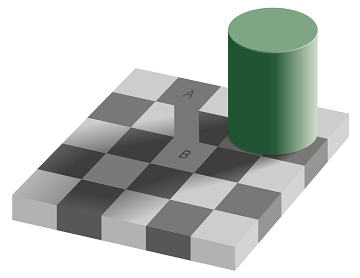

エーデルソン錯視と呼ばれる現象があります。下図(上)でチェッカーボードの A の部分は黒で、B の部分は白だと、我々は判断します。しかし実際には A と B は同じ色です。我々の脳は A には光が当たっているから明るいと判断し、B は円柱の影になっているから暗いと判断し、この照明状況を考慮し、照明の効果を差し引いて A は黒、B は白と判断するのです。

このような脳の働きを「色の恒常性」と呼んでいます。つまり白い壁に光が当たっている部分と影の部分があるとき、我々の脳は網膜で受け取った実際の物理的な色に修正をかけ、全体が同じ白だと判断します。

ところが印象派の画家たちはこの「色の恒常性」を無視して絵を描きました。たとえば有名なモネの「ルーアンの大聖堂」の連作です。

モネは、通常の脳の働きである「色の恒常性」を無視して描けたのです。上のエーデルソン錯視の例で言うと A と B を同じ色で描いた。これはすごいことです。神経生理学者のセミール・セキという人は「モネは脳で描いた。だが、何という脳だろう」と言ったそうです。

このような描き方は、ルノワールもそうだと言います。たとえばオルセー美術館の『ブランコ』という作品です。

よく「印象派は影にも色があることを発見した」などと言われますが、視覚心理学からすると「色の恒常性を無視して描いた」となります。その方がより正確な言い方です。さらに三浦氏は、この描き方は写真の影響ではと推測しています。

ポロックの「フラクタル次元」

本書にはオレゴン大学のテイラー教授(物理学)が行った、ジャクソン・ポロックの "アクション・ペインティング"(または "ドリップ・ペインティング")についてのフラクタル解析が紹介されています。ポロックの作品には "秘密" があるのです。"アクション・ペインティング" の代表的作品は、たとえば次の「ナンバー 14」ですが、これにどんな秘密があるのか。そのキーワードは "フラクタル" です。

2値画像を念頭に補足しますと、自己相似的性質をもつ画像は一定の値の「フラクタル次元」を定義できます。自己相似的性質のない画像は、そのような一定の値は定義できません。フラクタル次元が1とは1次元であり、直線が一本書かれた画像はそうです。フラクタル次元が2とは2次元、つまりすべての点が黒で埋められた画像です。

2次元画像のフラクタル次元はボックス・カウンティング法で計測できます。この方法ですが、2次元の2値画像を1×1の正方形領域にマッピングしたとします。そして正方形の縦横をそれぞれ N 分割し、N×N 個の小領域に分けます。そして画像の黒点がある小領域の数をカウントして、その数を P(N) とします。すると、フラクタル次元 D は、N が十分に大きいとして、次のように定義できます。

D = log P(N) / log N

もし、画像に直線が横1線に描かれているだけとしたら、P(N) = N なので、D = 1 となります(1次元)。もし画像が黒点で埋め尽くされているのなら、P(N) = N * N なので D = 2(2次元)となります。数学的には平面を埋め尽くす曲線が定義できるのですが(=空間充填曲線。ペアノ曲線など)、そのような曲線のフラクタル次元は2(=2次元平面と同じ)になります。画像が自己相似性をもつと D の値は(Nが大きい範囲で)ほぼ一定になります。自己相似性がないと、こような一定の D の値は定まりません。

テイラー教授はこの方法でポロックの絵画のフラクタル次元を求め、分析しました。

本書には京都大学霊長類研究所の研究者が、スーパー・チンパンジーである "アイ" に線画を書かせ、それをフラクタル解析したことが書かれています。それによるとフラクタル構造は見いだせなかったとのことです。"アイ" の絵は残念ながら "デタラメ" だったようです。しかし、ポロック風のアクション・ペインティングを描いたとしても "デタラメ" になってしまうのは、何も "アイ" だけではありません。

ちなみに本書によると、テイラー教授は絵を描くのが趣味で、美術学校に通ったこともあるそうです。プロの画家ではありませんが、全くの素人でもありません。しかし、美術学校に通ったことがあって絵画が趣味程度ではポロックの域にはとても到達できないのです。

ポロックの "アクション・ペインティング" は、デタラメとはほど遠く、それはある種の "心地よさ" を生み出すように計算しつくされたものである。このことを知るだけで絵の見方も変わるでしょう。

絵画を見る視点

本書には上にあげた以外にも、視覚心理学と絵画にからむさまざまな話題が取り上げられていますが、割愛したいと思います。いずれも絵画を愛好する人なら興味深い内容でしょう。

振り返ってみると、このブログでは中野京子さんの『怖い絵』シリーズから、かなりの引用をしてきました。『怖い絵』シリーズのメッセージは、

ということでしょう。三浦氏の「視覚心理学が明かす名画の秘密」も、それと似ています。つまり、

とうことです。そのことがよく理解できた本でした。

三浦佳世氏は、2019年3月の日本経済新聞の最終面で「絵画の中の光と影 十選」と題するエッセイを連載されました。これは「視覚心理学が明かす名画の秘密」の補足のような内容です。その一部を、No.256「絵画の中の光と影」で紹介しました。

| ◆ | ピエロ・デル・ポッライオーロ | ||

| 「若い貴婦人の肖像」(1470頃) ポルディ・ペッツォーリ美術館(ミラノ) | |||

| ◆ | アントニオ・デル・ポッライオーロ | ||

| 「若い女性の肖像」(1465頃) ベルリン絵画館 | |||

| ◆ | ジョバンニ・アンブロジオ・デ・プレディス | ||

| 「ベアトリーチェ・デステの肖像」(1490) アンブロジアーナ絵画館(ミラノ) | |||

| ◆ | ドメニコ・ギルランダイヨ | ||

| 「ジョヴァンナ・トルナボーニの肖像」(1489/90) ティッセン・ボルネミッサ美術館(マドリード) |

| |||

最近、ある本を読んでいたらプロフィールの左向き・右向きについての話がありました。三浦佳世『視覚心理学が明かす名画の秘密』(岩波書店 2018。以下、本書)です。そこで今回は、プロフィールの左向き・右向きも含め、本書からいくつかのトピックスを紹介したいと思います。

著者の三浦氏は九州大学名誉教授の心理学者で視覚心理学が専門ですが、父親は洋画家の安田謙(1911-1996)です。視覚心理学の知見をもとに名画を語る(ないしは、名画を素材に視覚心理学を語る)にはうってつけの方でしょう。まず、西洋画における光の方向の話からです。

フェルメールの光

前回の No.242「ホキ美術館」で、生島 浩氏の『5:55』という作品について「明らかにフェルメールを思わせる光の使い方と空間構成」と書きました。この作品はパッと見て "フェルメールを踏まえた絵" と感じるのですが、その一番の理由は、室内に差し込む左上の方からの柔らかな光です。本書にはまず、次のフェルメール作品が引用されています。

| ||

|

フェルメール(1632-1675)

「手紙を書く女と召使い」(1670/71)

1974年と1986年の2回に渡って盗難にあったことで有名な作品。

(アイルランド国立美術館)

| ||

確かにフェルメールの作品には「主人公が女性で、その女性だけ、または女性を含む複数の人物が室内に配置され、左側に窓があって、左上から柔らかな光が差し込んでいる」という絵が多いわけです。中には主人公が男性というのもあるし(天文学者、地理学者)、右からの光の作品もあります(例えば、ルーブルにある刺繍をする女性の絵)。しかし圧倒的に多いのは、女性が主人公で、特に "左からの光" なのです。

しかし本書によると、この "左上からの光" は何もフェルメールに限ったこことではないようです(以下の本書からの引用で下線は原文にありません。また段落を増やしたところがあります)。

|

ではなぜ、左上からの光が多いのでしょうか。本書に書かれている一つの推測は、画家はアトリエにおいて窓を左にしてイーゼルをたてることが多いからです。なぜなら多くの画家は右利きであり、窓を左にする方が筆の先に光が当たって描きやすい。三浦氏は似た話として学校の教室を持ち出しています。記憶にある学校の教室は左側が窓で、右側に廊下があり、これは多くの子が右利きなのでノートに影が落ちないような工夫なのだろうと ・・・・・・。これは、いかにも納得性の高い説明です。

| |||

|

陰影に基づく凹凸判断

(本書より)

| |||

瞬時にわかると思います。そしてここが大切なのですが「凹んでいるものが1つだけあると瞬時に判断」できるはずです。ところが、この絵を上下逆さにすると「膨らんでいるものが1つだけあると瞬時に判断」することになります。なぜそのような判断になるかと言うと、人は暗黙に上方向からの光を仮定しているからです。

|

「生後6~7ヶ月で凹凸の無意識推論ができる」ことをどうやって調べたのか、本書には書いてありませんが、かなり工夫した実験をしないとわからないはずで、是非知りたいものです。それはともかく、この「凹凸の無意識推論」には続きがあります。

|

人の視覚判断は左上からの光に最も鋭敏であり、従って、左上からの光が最も自然ということになります。これが絵画に左上からの光が多い理由の推定です。

右上からの光

人にとって左上からの光が最も自然だとすると、その逆の右上からの光は「自然ではない」ということになります。そして画家はその「自然ではない」状況をうまく利用したのでないか、というのが三浦氏の推測です。その一つの例が、ローマのサン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会にあるカラバッジョの『マタイの召命』です。

| ||

|

カラバッジョ(1571-1610)

「マタイの召命」(1600)

(サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会)

| ||

|

右上からの光は "非日常の光" を暗示し、カラバッジョはそれを利用して右上からの "神の光" を描いた。そう推測できるのです。

本書にはない余談ですが、「右上からの神の光」と「改心」で思い出すのが、No.118「マグダラのマリア」で引用した2つの絵画作品、フィレンツェ・ピッティ宮が所蔵する、ティツィアーノとアルテミジア・ジェンティレスキの『悔悛するマグダラのマリア』です。

ティツィアーノの作品は有名で、「マグダラのマリア」と言えばこの絵を思い浮かべる人も多いと思います。アルテミジア・ジェンティレスキは明らかにティツィアーノを踏まえていますが、女性画家らしく裸体表現は最小限に押さえ、"決意" や "自立" といった雰囲気が伝わってくる作品に仕上がっています。またティツィアーノと違って一番強い光は胸に当たっていて、この直後に顔も強い光に照らされて改心が成就する。そのようにも見えます。これはひょっとしたらカラバッジョからインスピレーションを得たのかも知れません。

この2作品に共通するのが "右上からの神の光" です。これが "改心" というテーマを効果的にしていると考えられます。

| ||

|

ティツィアーノの「悔悛するマグダラのマリア」(1533。左)と、アルテミジア・ジェンティレスキの「悔悛するマグダラのマリア」(1620頃)。いずれもフィレンツェ・ピッティ宮所蔵。

| ||

本書に戻ります。三浦氏はさらに、ジョルジュ・デ・キリコの『街の神秘と憂鬱』をとりあげています。この作品は第1次世界大戦が勃発した年に描かれました。それもあってか、無邪気に遊ぶ少女の先に "影" が待ち受けているという、不安感をかもしだす絵です。

| ||

|

ジョルジュ・デ・キリコ(1888-1978)の「街の神秘と憂鬱」(1914。個人蔵)。左は透視図法の消失点が一つではないことを示した図。

(本書より)

| ||

さらにこの絵から受ける印象としては、どうも通常の風景ではなさそうだという「違和感」であり、「どこか変だな」という印象です。

|

しかし、本当にそれが違和感や不思議な印象の理由なのだろうか、と三浦氏は疑問を呈しています。というのも、一点に収斂しない透視図法に対して人は寛容だからです。

|

| ||

|

フェルメール(1632-1675)の「ミルクを注ぐ女」(1658)。アムステルダム国立美術館蔵。机の消失点はミルクポットの上のところにはない。

(本書より)

| ||

では、キリコの絵の「どこか変」という印象はどこからくるのか。三浦氏は「この絵は影の方向が見慣れない」と指摘しています。

|

左向きのプロフィール

以上を踏まえて、最初に書いた左向きの横顔肖像画(=プロフィール)が多い理由は次のようになります。三浦氏は "左からの光" を含めて3つの理由をあげています。

|

そして左向きプロフィールの代表例として、No.217「ポルディ・ペッツォーリ美術館」で引用したピエロ・デル・ポッライオーロの「若い貴婦人の肖像」が紹介されています。

| ||

|

ピエロ・デル・ポッライオーロ

「若い貴婦人の肖像」

(ポルディ・ペッツォーリ美術館)

| ||

ここまでは、左向きプロフィールに関しての予想どおりの話の展開です。しかし、ちょっと意表をつかれたのはポッライオーロの絵とともに、右向きプロフィールの代表例として、No.121「結核はなぜ大流行したのか」で引用したムンクの「病める子ども」が紹介してあることでした。

|

| ||

|

エドヴァルド・ムンク(1863-1944)

「病める子ども」(1896)

(ニューヨーク近代美術館)

| ||

No.121で書いたように「病める子」は、15歳で結核で死んだ姉(そのときムンクは13歳)を思い出して描いた絵です。ムンクは20歳代以降、40年間にわたって何枚も「病める子」を描いていて、油絵だけでも6枚もあります。No.121で引用したのは油絵の最初の作品でしたが(1885/6。オスロ国立美術館蔵)、本書で引用してあるのはニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵するリトグラフ作品です。そしてこの絵について三浦氏は次のように書いています。

|

なるほど ・・・・・・。カラヴァッジョの「マタイの召命」からの類推で言うと、ムンクは「神に召されようとしている姉が、神の光を受けて目に光が宿ったところ」を描いたのでしょう。ムンクにそういう意図がなかったとしても、右からの光が暗黙に「自然ではない光」を表すのが西洋絵画の伝統なので、結果としてそれに符合するように描かれた。このリトグラフに関してはそういう感じがします。何枚もある「病める子」の中には左向きの絵もあるのですが、右向きの絵が特に印象が強いように思うのはそのせいでしょう。そう言えば、最初に描かれた油絵の「病める子」(オスロ国立美術館蔵。No.121で引用)も右向きなのでした。

ポッライオーロの描く左向きの貴婦人は明るい自然な光に照らされて、いかにも健康的で、はつらつとしています。一方のムンクの描く右向きの15歳の姉は、残り少ない命の最後の輝きのような "尋常ではない神々しさ" を感じる。三浦氏は数ある「病める子」の中からピンポイントでMoMAのリトグラフを選んだはずです。この2枚の絵を対比させて提示した三浦氏の慧眼に感心しました。

酒井抱一と「クレイク・オブライエン現象」

視覚心理学で「クレイク・オブライエン現象」と呼ばれる錯視現象があります(コーンスウィート現象とも言う)。下図(上)においては左側が暗く、右側が明るく見えます。しかし実際には境目のすぐ左側の狭い領域が暗いだけで、その他の部分の明るさは左右で同じです。境目のところを隠すと(下)、そのことがわかります。

| ||

|

クレイク・オブライエン現象

上の図において左右の明るさは違って見えるが、実際に違うのは境目の付近だけである。下図のように境目付近を黒で隠すとそのことがわかる。

(Wikipediaより)

| ||

このように物理的には狭い領域の明るさが変化しているだけなのに、広い領域にわたって明るさが変化しているように見えるのが「クレイク・オブライエン現象」です。実は、日本の画家はこの現象を巧みに利用してきました。たとえば江戸琳派の祖である酒井抱一の「寿老・春秋七草図」です。

| ||

|

酒井抱一

「寿老・春秋七草図」(秋)

(山種美術館蔵)

| ||

|

酒井抱一のような月の描き方は、他にもいろいろ例があります。日本の画家は、心理学者が視覚の研究で発見する以前からこの現象を知っていて、それを絵に利用していたわけです。

モネ、ルノワールと「色の恒常性」

エーデルソン錯視と呼ばれる現象があります。下図(上)でチェッカーボードの A の部分は黒で、B の部分は白だと、我々は判断します。しかし実際には A と B は同じ色です。我々の脳は A には光が当たっているから明るいと判断し、B は円柱の影になっているから暗いと判断し、この照明状況を考慮し、照明の効果を差し引いて A は黒、B は白と判断するのです。

| ||

|

エーデルソン錯視

Aは黒っぽく Bは白っぽく見えて違う色のようだが(上)、2つの色の間に無理矢理ブリッジを作ると(下)全く同じ色であることがわかる。

(Wikipediaより)

| ||

このような脳の働きを「色の恒常性」と呼んでいます。つまり白い壁に光が当たっている部分と影の部分があるとき、我々の脳は網膜で受け取った実際の物理的な色に修正をかけ、全体が同じ白だと判断します。

ところが印象派の画家たちはこの「色の恒常性」を無視して絵を描きました。たとえば有名なモネの「ルーアンの大聖堂」の連作です。

| ||

|

クロード・モネ

「ルーアンの大聖堂」

(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)

| ||

|

モネは、通常の脳の働きである「色の恒常性」を無視して描けたのです。上のエーデルソン錯視の例で言うと A と B を同じ色で描いた。これはすごいことです。神経生理学者のセミール・セキという人は「モネは脳で描いた。だが、何という脳だろう」と言ったそうです。

このような描き方は、ルノワールもそうだと言います。たとえばオルセー美術館の『ブランコ』という作品です。

|

| ||

|

オーギュスト・ルノワール

「ブランコ」

(オルセー美術館)

| ||

よく「印象派は影にも色があることを発見した」などと言われますが、視覚心理学からすると「色の恒常性を無視して描いた」となります。その方がより正確な言い方です。さらに三浦氏は、この描き方は写真の影響ではと推測しています。

|

ポロックの「フラクタル次元」

本書にはオレゴン大学のテイラー教授(物理学)が行った、ジャクソン・ポロックの "アクション・ペインティング"(または "ドリップ・ペインティング")についてのフラクタル解析が紹介されています。ポロックの作品には "秘密" があるのです。"アクション・ペインティング" の代表的作品は、たとえば次の「ナンバー 14」ですが、これにどんな秘密があるのか。そのキーワードは "フラクタル" です。

| ||

|

ジャクソン・ポロック

「Number 14 : Gray」(1948)

(Yale University Art Gallery)

| ||

|

2値画像を念頭に補足しますと、自己相似的性質をもつ画像は一定の値の「フラクタル次元」を定義できます。自己相似的性質のない画像は、そのような一定の値は定義できません。フラクタル次元が1とは1次元であり、直線が一本書かれた画像はそうです。フラクタル次元が2とは2次元、つまりすべての点が黒で埋められた画像です。

2次元画像のフラクタル次元はボックス・カウンティング法で計測できます。この方法ですが、2次元の2値画像を1×1の正方形領域にマッピングしたとします。そして正方形の縦横をそれぞれ N 分割し、N×N 個の小領域に分けます。そして画像の黒点がある小領域の数をカウントして、その数を P(N) とします。すると、フラクタル次元 D は、N が十分に大きいとして、次のように定義できます。

D = log P(N) / log N

もし、画像に直線が横1線に描かれているだけとしたら、P(N) = N なので、D = 1 となります(1次元)。もし画像が黒点で埋め尽くされているのなら、P(N) = N * N なので D = 2(2次元)となります。数学的には平面を埋め尽くす曲線が定義できるのですが(=空間充填曲線。ペアノ曲線など)、そのような曲線のフラクタル次元は2(=2次元平面と同じ)になります。画像が自己相似性をもつと D の値は(Nが大きい範囲で)ほぼ一定になります。自己相似性がないと、こような一定の D の値は定まりません。

テイラー教授はこの方法でポロックの絵画のフラクタル次元を求め、分析しました。

|

本書には京都大学霊長類研究所の研究者が、スーパー・チンパンジーである "アイ" に線画を書かせ、それをフラクタル解析したことが書かれています。それによるとフラクタル構造は見いだせなかったとのことです。"アイ" の絵は残念ながら "デタラメ" だったようです。しかし、ポロック風のアクション・ペインティングを描いたとしても "デタラメ" になってしまうのは、何も "アイ" だけではありません。

|

ちなみに本書によると、テイラー教授は絵を描くのが趣味で、美術学校に通ったこともあるそうです。プロの画家ではありませんが、全くの素人でもありません。しかし、美術学校に通ったことがあって絵画が趣味程度ではポロックの域にはとても到達できないのです。

ポロックの "アクション・ペインティング" は、デタラメとはほど遠く、それはある種の "心地よさ" を生み出すように計算しつくされたものである。このことを知るだけで絵の見方も変わるでしょう。

絵画を見る視点

本書には上にあげた以外にも、視覚心理学と絵画にからむさまざまな話題が取り上げられていますが、割愛したいと思います。いずれも絵画を愛好する人なら興味深い内容でしょう。

振り返ってみると、このブログでは中野京子さんの『怖い絵』シリーズから、かなりの引用をしてきました。『怖い絵』シリーズのメッセージは、

| 絵画は「見て、感じればよい」というだけでなく、描かれた背景、つまり画家の個人史、制作された時代の状況、絵画史における位置づけなどを知ることで、より興味深い鑑賞ができるし、描かれた背景を知れば "絵の意味" が一変してしまうことさえある。 |

ということでしょう。三浦氏の「視覚心理学が明かす名画の秘密」も、それと似ています。つまり、

| 心理学の知識を踏まえて名画を見ると、より興味深い鑑賞ができるし、名画とされるその理由の一端が感じられる。 |

とうことです。そのことがよく理解できた本でした。

(次回に続く)

| 補記 |

三浦佳世氏は、2019年3月の日本経済新聞の最終面で「絵画の中の光と影 十選」と題するエッセイを連載されました。これは「視覚心理学が明かす名画の秘密」の補足のような内容です。その一部を、No.256「絵画の中の光と影」で紹介しました。

(2019.4.13)

2018-10-13 07:49

nice!(0)

No.242 - ホキ美術館 [アート]

「個人美術館」という言い方があります。これには2つの意味があって、

の2つです。今まで、バーンズ・コレクションからはじまって9つの "個人コレクション美術館" について書きました。

の9つの美術館です。これらはいずれもコレクターの名前を冠していました。また、フィリップス・コレクションとポルディ・ペッツォーリ美術館はコレクターの私邸がそのまま美術館となっている「私邸美術館」、ないしは「邸宅美術館」(ジャーナリストの朽木ゆりこ氏の表現)です。

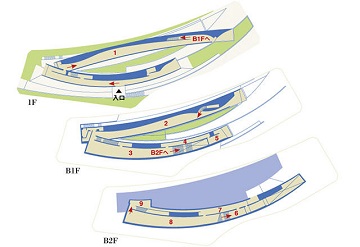

今回はその「コレクター名を冠した個人コレクション美術館」の続きで、日本の美術館を紹介したいと思います。千葉市にあるホキ美術館です。ホキ美術館は実業家の保木将夫氏の個人コレクションの美術館で、写実絵画(リアリズム絵画)だけを展示するという、日本で唯一の(おそらく世界でも唯一の)美術館です。その建物は保木コレクションの展示専用に建てられたもので、5つの細長い廊下(=ギャラリー)を3層に重ねた構造の、大変ユニークな形をしています。

この画像だけを見ると、何がどうなっている建築なのか、はっきりしないのですが、上空からの画像と平面図とみるとその構造がよくわかります。

建物は5つの筒状の廊下を3層に重ねた形になっていて、1F と B1F はちょうど松の葉のような形です。内部は下の画像のようにゆるやかに湾曲していて、ストレートな廊下とは違い変化があります。大手の建築設計会社である日建設計の設計で、日本建築家協会の日本建築大賞(2011年度)を受賞しました。ここを訪れたら所蔵絵画とともに、美術館としての建築を味わうのがよいでしょう。

ここはテレビでも何回か紹介されたし、また本も出版されています。日本の美術館なので訪れた人も多いと思います。そしてここを訪れると、写実絵画の独特の魅力、写実絵画でしか味わえない魅力を改めて認識することになります。その "魅力" をいくつかの視点から書いてみたいと思います。

見たことがない風景

最初は風景画です。絵で "見たことがないモノや世界" を描くのはあたりまえであり、神話画から始まって、空想の世界を描いたり、パッチワークのような理想の風景を描いたりと、幾多の作例があります。

では、写実絵画の技法で描かれた風景画はどうなのでしょうか。一般に「写実」と言うと「見たままを忠実に描く」とか「写真のように描く」とか言われます。ホキ美術館に行っても "写真みたい!" と感嘆する声を時折り聞きます。はたしてそれは「写真のように見たままを描いた」ものなのか。

我々が戸外で風景を眺めるとき、眼はある一瞬では風景のどこかの狭い範囲を見ています。その範囲を次々と移動させて全体の風景を認識している。見ている狭い範囲の上下左右は、実はボケています。丸い眼球の構造上、どうしてもそうなります。また、ある時点でクリアに見えるのは一定距離の所だけで、その前後は不明瞭です。我々は眼のレンズ(水晶体)の厚みを変化させ、焦点距離を変えて近くを見たり遠くを見たりする。こういった上下左右・前後の視点の移動を繰り返し、脳がそれらをつなぎ合わせて全体の風景と認識しているわけです。

写真はどうかというと、人間の眼よりは遙かに広角の範囲を同時にとらえられます。周辺で画像が歪むということがありますが、こういった歪みをいかに少なくするかが、カメラ・メーカーの技術者の腕の見せ所です。しかし、撮影場所付近と遠方の両方に同時に焦点を合わせることは、ふつうできません(被写体深度による)。また、写真は人間の眼と違って単眼です。両眼視で風景を認識している人間とは見え方が違います。さらにシャッタースピードは数百分の1秒とか、そういう値です。写真は数百分の1秒の瞬間だけを切り取っています。

それ対して写実絵画の技法でリアルに描かれた風景は "人間の眼" とも違うし "写真" とも違います。なぜなら「広角の範囲の近くから遠くまで、そのすべてに焦点が合っているように精緻に描く」ことが可能だからです。それは画家が長い時間をかけて風景の細部をじっくりと見つめ、そこで得たさまざまな情報を平面のカンヴァスに定着させたものです。それは、実は人がいまだかつて実際に見たことがない風景であり、また、一定の焦点距離の単眼で瞬間を切り取る写真では不可能な表現です。

ホキ美術館が所蔵する、原雅幸氏の『マナー・ハウス』という作品が次です。原氏は大阪出身で、スコットランドのエディンバラ在住の画家です。

マナー・ハウスとは貴族の所有する牧場・農場に建てられた邸宅で、マナー(manor)とは "荘園" の意味です。雪の日の、あるマナー・ハウスの入り口を描いたものです。雪が降ったことで風景が一変したように感じられるところに、長い木の影を落として朝日が差し込んでいます。

もちろん、雪の日にイギリスのマナー・ハウスに行ったことがある人は(滅多に)いないでしょう。しかしこれと類似の光景に、我々は日本で出会っているはずです。向こうに続く道が雪で覆われ、両側には木々があり、朝日が差し込む ・・・・・・。雪の日の郊外や田園地帯に行ったことがなくても、そこに行って同様の光景に立ち会う姿は容易に想像できると思います。では、この絵の風景は実体験できるのかどうか。

この絵は近景を思い切り広角で描いています。かつ、マナー・ハウスへと続く道の奥までが遠近法で描かれている。そして道の両側の木々や遠方の樹木を含めて、すべてのものが写実の技法で細密に描写されています。ホキ美術館でこの絵を見ると、そのすべてが同時に眼に飛び込んできて風景を一望することになります。これは実世界では体験できないことです。写真でも無理でしょう。

この "体験" に驚きと感動を覚えるのですが、この効果は写実絵画だからこそ発揮できるものです。あくまで写実的に描かないとこの効果は薄れてしまう。まずこのあたりに、写実絵画の一つの魅力があります。

日本における写実絵画を牽引してきた野田 弘志氏の作品で、北海道の有珠山の雄大な風景を描いています。2m×4m の大作です。

有珠山(しかも噴煙をあげている)をこのようなポジションで実際に見た人は少数だと思いますが、類似の光景に出会った人は多いでしょう。孤立山の裾野に立って山を眺めるとこういう感じになります。北海道で言うと羊諦山がそうだし、富士山の裾野を思い出してみてもいいと思います。

しかし実際にその場所で見ると、近景の林の木々と遠景の山を "同時に" 見ることはできないのですね。風景画だとそれら同時に同じ焦点距離で提示できます。これぐらいの距離になると写真で可能かもしれませんが、山肌と木々の細部が2m×4mのカンヴァスに緻密にクリアに描かれたさまは写真では表現できない。写実絵画ならではでしょう。

野田氏は絵のタイトルを「蒼天」と名付けています。画家が一番描きたかったのは、まさにその空だと思います。雲ひとつない、独特の色合いの、ピュアな空。そこに、地球内部から突き出てきたような有珠山の山塊が対峙しています。その山塊に "へばりついている" かのようにも見える林の木々。この3つを対比させることによって、自然の営みの巨大さをカンヴァスで表現したと感じます。じっと見ていると、山塊は林を圧倒するようにそびえ、画面の3分の2を占める空はその山塊を飲み込んでしまいそうな雰囲気です。自然の巨大さを順序づけると、

といった感じがします。林の手前の畑を人間の営みと考えて、それも生命の中に入れてもいいと思います。画家が空に雲を描かなかったのは、宇宙の一部としての空をイメージしたからでしょう。そういった関係性を、題名である「蒼天」を軸に一瞥できるようにしたのがこの絵のポイントです。

全くスケールの違うものを1枚のカンヴァスに押し込めた絵です。それを見る人に「生命・地球・宇宙」という風に(少なくとも私にとって)感じさせる理由は、まさにそれが写実絵画だからと思います。たとえば印象派風の筆致で林と山と空を描いたのでは、それは「有珠山風景」であって、全く違った意味の絵になるでしょう。あくまで「林・山塊・蒼天」のリアルな描写に徹しているからこそ、それが逆に「生命・地球・宇宙」を感じさせる。写実絵画でしか成し得ない表現だと思います。

存在の本質に迫る

「存在の本質」などと言うと哲学的な話のようですが、ここでは難しく考えずに「存在が、それを見る人に必然的に引き起こす印象や感情」ぐらいの意味にしておきます。

たとえば美術品としての焼き物があるとします。人がそれを鑑賞するのはまず形です。そして(絵付けがないとしたら)釉薬で焼き上げた表面の感じが重要です。表面には往々にして釉薬の流れた跡や焼きムラがあって、それを景色と言ったりします。また、釉薬の細かいひび割れ(貫入)があったりする。それらのすべての「質感」や「味わい」を視覚(と触覚)で楽しむのが焼き物です。

人間に何らかの感情を呼び起こすモノ・存在の姿を、焼き物にならって「景色」と総称するとすると、景色は何も美術工芸品に限ったものではありません。無生物だけでなく動植物にも、身の回りの日用品にもそれぞれの景色があります。身の回りの品をじっと見ることは普通しないので、いちいち気に留めることはないのですが、ふとじっと眺めると、そこにある「存在」がある種の「印象」や「感情」を呼び起こす。それは「存在」が持っている景色に起因すると同時に、我々と「存在」の関わり合いの記憶からくるものです。人生においては「存在」との数々の出会いがあり、その記憶が無意識的にさまざまな感情を引き起こしている。

写実絵画の魅力は、「存在」の何が「印象や感情」を引き起こすのか、その本質は何かを視覚の面から追求していることにあります。

そのモノが持つ「景色」が人の感情を呼び起こす秘密はどこにあるのか、画家はそれを探求します。五味 文彦氏の静物画「パンと檸檬」(2010)もそうです。

こういったタイプのリアリズム静物画は、オランダ絵画を筆頭に現在まで膨大な作品が作られてきました。このブログでも以前にとりあげたことがあります。No.157「ノートン・サイモン美術館」で紹介したスルバランの「レモンとオレンジとバラの静物」(1633)です。そこでは絵の印象として、

と書きましたが、五味氏のこの絵はどうでしょうか。

題名になっている「パン」と「檸檬」以外に、「グラスに入った赤ワイン」と「栗」が描かれ、さらに「レース」と「質感が違う3種の金属器」が描かれています。明らかに画家は難しそうな素材を選んで、油絵による質感表現の限界に挑んでいる感じがします。グラスの向こうに映るパンなどは特にそういう感じがします。

しかしそれだけではありません。たとえばパンの描写をじっとみると「質素」だが「暖かみ」があって「豊穣さ」もあるといった感じを受ける。一つのパンが少しちぎられて中が見えているところなどは、その印象を倍加させているのでしょう。数個の檸檬がありますが、皮を剥いた姿も描かれていて、柑橘類が我々に与える印象、つまり瑞々しさ、清楚、鋭利、といった感じが絵筆で的確にとらえられていると思います。

さらにこの作品が優れていると思うのは、ある種の「空気感」が画面全体で表現されていることです。スルバランの絵のような、澄んだ、すがすがしい空気が静物を覆っているように感じる。

No.157「ノートン・サイモン美術館」のスルバランの絵のところで「この手の静物画は実際に絵をパッと見て好きかどうかが決まる」と書きましたが、その「パッと見て」というところは、実は絵全体がらうける「空気感」なのでしょう。五味 文彦氏の「パンと檸檬」でそのことが分かるのでした。

ホキ美術館には女性の肌を描いた作品が多々あります。写実絵画を描く画家には、肌の美しさや輝くような質感を描くことにこだわっている方がいます。画家はどうやって肌を描いているのか。島村 信之氏の文章を紹介します。

島村氏が書いている描き方はあくまで一つの例であり、かつ、おおまかなプロセスに過ぎません。画家は数々の工夫と試行錯誤を重ねて「肌」がもつ質感を油絵で表現することに挑戦します。

最も肌にこだわって描かれる画題は裸婦で、ホキ美術館にもたくさんの作品があります。上の文章を書いた島村氏も数々の裸婦を描いていますが、ここでは島村氏の「レッスン」という作品を紹介します。

モデルは島村氏の5歳の娘だそうです。島村氏は「子どもの飾らない仕草は魅力的」と言っていますが、確かにそうです。ヴァイオリンを一所懸命に弾こうとする子どもの姿が的確にとらえられている。この子はまだ演奏に上達していない段階で、ちょっと背筋を曲げて前屈みになっている姿がそのことを示しています。しかし全くの初心者(ヴァイオリンを習いだしたばかり)でもない。弓をもつ右手の格好を見ると、習い始めてから少なくとも数ヶ月は経っていると思います。一部しか見えないこの子の表情も含めて全体の仕草が大変に魅力的で、まさに "カワイイ" という感じです。

しかしもう一つ注目したいのは、この絵の真ん中に描かれている女の子の右腕です。柔らかさと弾力が同時にあり、内部から輝いているような5歳の女の子の腕が表現されています。実際に美術館でこの絵を見ると、ふくよかで、瑞々しくて、健康そのもので、おもわず触ってみたくなるような肌の感じを受けます。画家は娘のヴァイオリンのレッスンの姿を描くにあたって、右腕が真ん中にくる構図を選んだのでしょう。右腕を描きたかったのだと思います。

この感じは写真では無理な表現です。我々が写真を見るとき、それは印刷されたもの(ないしは画像ディスプレイに表示されたもの)です。印刷技術はいろいろありますが、インクを紙の表面だけに定着させたものであることには変わりありません。島村氏の「肌の描き方解説」にあるような、何層もの絵の具を塗り重ねたものではない。

油絵では、島村氏も書いているように、重ね塗りの工夫によって微妙な色の効果を実現できます。5歳の女の子の腕を実際に見たときに我々が感じる「腕の内側から発してくる光が作り出す美しさ」を近似できます。少なくとも画家は、その実物の美しさの秘密に迫ろうと工夫を重ねます。これは写実絵画でしかできない表現であり、写実絵画の魅力の一つです。また、美術館に行って実際に絵を間近に見ないとわからない魅力です。

『パンと檸檬』と同じ五味文彦氏の作品です。タイトルにある「木霊」の "霊" とは "魂" とほぼ同じ意味で、「肉体に宿っていて肉体を支配する働きをするもの」ですね。これは日本はもとより世界中にある考え方です。肉体は死んでも霊(魂)は生き続けるというコンセプトも世界中にあります。この作品の「木霊」という題は、描かれた木にそういった "霊" を感じたということでしょう。

同じく、樹木を描いた五味文彦氏の作品です。悠久の昔から森を支配してきた王、その王が我々に何かを語りかけている。この作品も直接的な題がついています。

ここで考えてみたいのは「リアリズムの手法で樹木を描くことの意味、林や森ではなく樹木そのものを描くことの意味」です。No.93「生物が主題の絵」のクールベとシーシキンの樫の絵のところで書いたのですが、ここで改めて書きます。

わかりやすいのが大木や巨木です。我々は大木や巨木に出会うと、人間の寿命よりはるかに長い時間(数百年、時には千年以上)をかけて成長し、風雪に耐えて生きながらえ、現在も成長を続けているという実感を持つことができます。木に触れたり叩いたりしてもビクともせず、そこに屹立している。その重量感と実在感に圧倒されます。さらに、最初はごく些細な芽生えであったはずのものが長い年月の間に数10トンもの巨大な存在になるという "生命の不思議さ" を感じ、そこまでになる植物の生命力に打たれることにもなります。

それが高じると "人智を超えた何か" を感じてしまい、神聖なものとしてとらえることになる。日本の古来の伝統では、大木や巨木に神が宿る(ないしは降臨する)という概念があり、注連縄と紙垂をつけた大木・巨木が至る所にあります。こういった感性は程度の差はあれ、森林が多い地域に発生した文化に共通です。

大木・巨木でなくても、樹木に魂を感じることがあります。樹木が "動く" のはあくまで風や外圧の作用、落葉などであって、自らは微動だにせず立っています。しかし目には見えない早さで成長を続けている。そこに生命体に共通の "意志" ようなものを感じてしまいます。五味氏が「木霊の囁き」で描いた木は樹齢でいうと数十年でしょうが、そういった "木が人の感情に訴えるもの" に着目した絵でしょう。こういった「モノ=樹木が人に与える感情や感じの源泉」を絵にしようとするとき、まさに写実絵画の手法が生きてくると思います。

いま「日本では注連縄と紙垂をつけた大木・巨木が至る所にある」と書きましたが、注連縄と紙垂をつけた岩・巨石もしばしばあります。そこで思い出したのが、石を描いた絵画です。ホキ美術館の所蔵作品ではありませんが、写実絵画の一貫として次に引用します。

題名が「火打ち石」となっていますが、これはもちろん火打ち石ではありません。ワイエス家はアメリカ北東部・メイン州のクッシングに別荘があり、そのクッシングの海岸にある巨石を描いたのがこの絵です。なぜ「火打ち石」かというと、この石の色と形が火打ち石に似ているということでワイエス自身が題をつけたからです。

画面の半分を砂浜が占め、中央に石をドカッと描くという絵の構図とテーマが珍しいと思います。よく見ると、石の上部には鳥の白い糞がべっとりとついているし、前方の砂浜には蟹、ムール貝、魚の骨など、海洋生物の残骸があります。何万年・何億年という期間にわたって存在し続けてきた石と、その周りで繰り広げられる生命の営みがこの絵の主題でしょう。もちろん中心のテーマは、この石を見たときに人が感じる(画家が感じた)圧倒的な存在感です。それがダイレクトに写実の手法で表現されています。

そして思うのですが、画家がこの石を見たときに湧き起こった感情と、岩・巨石に注連縄と紙垂をつける日本人の心情には、どこかに共通点があるはずです。

補足しますと、この絵は個人蔵ですが2008年のワイエス展に出展され、またチケットの絵にも採用されたので、覚えている人は多いと思います。そしてデジタル画像ではわかりにくいのですが、小さく描かれているムール貝は青色です。普通、ムール貝(=イガイ科の貝の全般)は黒のイメージですが、青色のものもあります(No.126「捕食者なき世界(1)」のカリフォルニア・イガイの画像参照)。そのポツンと小さく描かれたブルーが印象的な絵です。まさに "ワイエス・ブルー"(No.152「ワイエス・ブルー」)といった感じです。

ホキ美術館の絵に戻ります。「存在の本質に迫る」というテーマで "静物" "肌" "樹木" をあげましたが、こういったタイプのリアリズム絵画は、デジタル画像や印刷物にしてしまうと写真と何ら変わらないことになってしまうのですね。従って絵の真価を味わうためには実際に絵を見るしかありません。ホキ美術館の意義はそこにもあると思います。

人の微妙な表情に引き込まれる

次の生島 浩氏の「5:55」(2010)という絵は、ホキ美術館で一番有名な絵だそうです。題名は「5時55分」の意味です。画像ではわかりにくいのですが、右上に描かれた時計が5時55分を指しています。

明らかにフェルメールを思わせる光の使い方と空間構成です。生島氏によると、モデルは画家のアトリエの近所の公民館で働いていた女性だそうです。そして、この絵の評判がいいのはモデルの女性の魅力だと語っています。

評判が良いのは見る人が彼女の魅力に反応しているから、というのは画家の謙遜でしょう。確かにその面は大きいと思いますが、この絵を魅力的にしているもっと大きな理由があって、それはモデルの女性の微妙な表情だと思います。これは明らかに画家の自信作ではないでしょうか。

絵のタイトルの由来ですが、テレビで紹介されたときの解説によると、生島氏はこの公民館勤務の女性に「6時まで」のモデルを依頼したようです。何時から制作を始めたのかは知りませんが、とにかく6時までの条件でモデルになることを依頼し、彼女は画家のアトリエに何回か通った。

モデルとしては全くの素人です。長時間、絵のモデルになるのは大変だし、苦痛でもあるでしょう。この絵の彼女の表情は「もうすぐ6時、やっと解放されるというソワソワした感じ」と「早く6時になってほしいが、まだならないという苛立ち」が "ないまぜ" になっている表情なのです。あと5分で6時、それが「5:55」の意味です。

独特の表情が眼に現れています。口元は穏やかだけどキリッと結ばれていて「モデルになっている感」が見て取れます。しかし少々斜め横を見ている眼の表情が、口元の表情と微妙にズレています。付け加えると、左手の指の表情も微かに苛立っているように感じます。

人は人の表情の変化に極めて敏感です。それは人間社会でコミュニケーションを成立させ、生活していくために大変に重要だからです。よく「眼は笑っていない」などと言います。人は笑うと眼が細くなりますが、その細くなり方がわずかに足りないと感じる。だから「眼は笑っていない」。そして「この人は笑ってはいるが、内部には別の感情がある」と直感的に判断する。人間社会で生きていくためには重要なことです。

「5:55」のモデルになった女性は、単純ではない「微妙な表情」をしています。「5:55」のタイトルの由来を知らなければ、その表情の理由はなぜなのか、見る人は無意識に「謎」を感じるでしょう。そしてその謎が、見る人を引き込むことになるでしょう。また、この絵が記憶に残ることにもなるでしょう。

モデルが見せる微妙な表情ということでは、以前に紹介した絵を思い出します。ワシントン・ナショナル・ギャラリーにある、ゴヤの「サバサ・ガルシア」という作品です。No.90「ゴヤの肖像画:サバサ・ガルシア」で紹介しました。スペイン美女の肖像ですが、この絵のモデルもよく見ると「微妙な」表情をしています。それについては、No.90 に個人的感想を書きました。生島氏の「5:55」の魅力は、このゴヤの絵と非常に似ていると思うのですね。

世界美術史に残る大画家・ゴヤと、現代日本の写実画家・生島 浩氏の作品を同列に評価するのは変かもしれませんが、そいういう比較ができることこそ(比較をしてもいいことこそ)、絵画の、ひいてはアート全般の魅力です。

そして写実ということについて言うと、人が見せる微妙な表情が暗黙の魅力になっている絵画は、写実・リアリズムの技法でないと作り出せないのです。その究極の姿は、言うまでもなくルーブル美術館の「モナ・リザ」です。生島 浩氏の「5:55」は、写実絵画がもっている魅力の一つをまさに体現した絵、そう言えると思います。

画家の「文体」を味わう

ホキ美術館で、フェルメールの「デルフトの眺望」のコピー(模写)を見ました。青木 敏郎氏の作品で、青木氏はフェルメールの絵を所蔵しているマウリッツハイス美術館(オランダ、デン = ハーグ)から苦労して許可をとり、6ヶ月間通ってコピーしたそうです。

この模写はマウリッツハイス美術館が購入したいと申し出たそうです。もちろん青木氏はマウリッツハイス美術館に売らなかった。また「作家蔵」となっているので、ホキ美術館にも売らなかったということになります。この模写は青木氏の「画家としての原点」なのでしょう。だから手放さずに手元に置いておく。

それはともかく、普通、写実絵画のテーマとなるのは風景や人物や静物ですが、この絵のテーマは「フェルメールのデルフトの眺望」であり、それを極めて写実的に描写したということになります。青木氏が実際にコピーをした立場から「フェルメールのデルフトの眺望」の美しさについて語っている文章を紹介します。

この絵はマウリッツハイス美術館が購入したいと申し出ただけのことはある素晴らしい出来映えです。まるで本物のフェルメールを見ているようです。

しかし、です。私はマウリッツハイス美術館に2度行ったことがありますが、その記憶から言うと、フェルメールと青木氏では絵の印象が明らかに違うのですね。何が違うのか、それを的確に書くことは難しいのですが、表現されている風景全体の "雰囲気" と言ったらいいのか、そこから感じる光の量や空気の湿度の感じです。フェルメールの絵は「雨あがりの午前中、朝の10時」といったイメージがします。朝の10時というのは絵を見たときの個人的な印象で、絵の中央に描かれている門の小さな時計は7時10分過ぎを示しているようです。もちろん鑑賞者によって印象は違ってよいわけです。

一方、青木氏のコピーは「午後の3時か4時」という感じがしました。明らかに午前ではないと思える。その違いは、画家の感覚と鑑賞者の感覚のマッチングの違いであって、それが絵のテイストの違いと感じられるのでしょう。

画家で一番大切なのは独自の「画風」「スタイル」を作りあげることでしょう。画風とは、描くテーマであり、また描き方(形、色、筆の運び、・・・・・・)です。古今東西の有名な画家は、その画家の絵をみてパッと画家の名前をあげられることが多いわけです。若いころはいろいろと模索したが、ある作品を契機に独自の画風を確立した、というような話も多い。もちろんスタイルは1種類でなくてもよく、ピカソのようにスタイルをめまぐるしく変え、そのどれもで傑作を残した画家もいます。

ホキ美術館に展示されている多数の写実絵画は、一見、画風やスタイルを前面に押し出していないように見えます。写実なのでテーマは限られるし、我々が容易に想像できるテーマが多い。形や色も画家独自という風には見えないし、描き方もリアルに描くという点では似ています。しかしその似たように見える中に、画家の個性がどうしようもなく現れてしまうのですね。ちょうど2枚の「デルフトの眺望」のように ・・・・・・。似たようなテーマを似たような構図で、リアリズムに徹して描いても、絵のテイストが違ってくる。そして鑑賞する人によって、画家のテイストの好き・嫌いが出てきます。それは、ホキ美術館のギャラリーを順に巡ってみるとよく分かります。

作家・小説家の作品が好きだという場合、その文体に惹かれるということがあります。小説のストーリーやテーマ以前に、なにげない言葉のつながりや区切り方、飛躍、流れ、リズムが心地よく感じて、それが好きになるということがある。文章の意味内容やそこに含まれる警句を味わう以前に、文体そのものに浸るという、そういったタイプの読書の楽しみ方があります。

上の引用で青木氏は、写実画(風景画)の美しさは自然のもつ調和感・リズム・秩序の表現にある、という主旨を書いていました。この「調和感、リズム、秩序」というところは、小説で言うと作家の「文体」に相当すると思います。もちろん画家の「文体」には、絵の具の使い方や筆の運びなどのすべてが含まれます。

写実絵画の鑑賞は、文章作品における文体を鑑賞することに相当すると思います。これは実は、大変に "高度な" 絵画の鑑賞方法なのではないか。写実絵画の魅力の一つは、一見、見たままを写真のように描いているからこそ、そこに画家の最もプリミティブな感性と、そこからにじみ出る「文体」がナマに現れる、そのことだと思います。

No.190「画家が10代で描いた絵」で、画家が10代に描いた絵を紹介しました。ピカソ、岸田劉生、佐分 真、伊東深水、高村咲子の作品ですが、当然ながらすべて写実絵画です。そこに感じるのは、プロの画家を目指す少年・少女が「存在」を見つめる真摯な眼差しです。まさに写実は画家の原点です。そして、その原点のところだけを突き詰めても実に広い世界がある。

ホキ美術館に展示されている作品には、我々が19世紀以降の絵で慣れ親しんできた絵画手法がありません。形のデフォルメがないし、自由な色使いや "色彩の乱舞" もありません。想像や空想での造形や抽象化もない。絵筆のタッチを残す描き方もしないし、多くの視点を混在させたり、複数時間を同時に描くような自由さも、もちろん皆無です。まさに "無い無いづくし" であり、"ものすごい制約" のもとに描かれた絵です。しかし、そこに広い世界がある。

我々は写実絵画だけを展示したホキ美術館を訪れることによって、絵画というアートの奥深さを感じることになるのです。

| ◆ | 一人のアーティストの作品だけを展示する美術館 | ||

| ◆ | 一人のコレクターが蒐集した作品だけを展示する美術館(以下、個人コレクション美術館) |

の2つです。今まで、バーンズ・コレクションからはじまって9つの "個人コレクション美術館" について書きました。

| No. 95 | バーンズ・コレクション | 米:フィラデルフィア | ||||

| No.155 | コートールド・コレクション | 英:ロンドン | ||||

| No.157 | ノートン・サイモン美術館 | 米:カリフォルニア | ||||

| No.158 | クレラー・ミュラー美術館 | オランダ:オッテルロー | ||||

| No.167 | ティッセン・ボルネミッサ美術館 | スペイン:マドリード | ||||

| No.192 | グルベンキアン美術館 | ポルトガル:リスボン | ||||

| No.202 | ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館 | オランダ:ロッテルダム | ||||

| No.216 | フィリップス・コレクション | 米:ワシントンDC | ||||

| No.217 | ポルディ・ペッツォーリ美術館 | イタリア:ミラノ |

の9つの美術館です。これらはいずれもコレクターの名前を冠していました。また、フィリップス・コレクションとポルディ・ペッツォーリ美術館はコレクターの私邸がそのまま美術館となっている「私邸美術館」、ないしは「邸宅美術館」(ジャーナリストの朽木ゆりこ氏の表現)です。

今回はその「コレクター名を冠した個人コレクション美術館」の続きで、日本の美術館を紹介したいと思います。千葉市にあるホキ美術館です。ホキ美術館は実業家の保木将夫氏の個人コレクションの美術館で、写実絵画(リアリズム絵画)だけを展示するという、日本で唯一の(おそらく世界でも唯一の)美術館です。その建物は保木コレクションの展示専用に建てられたもので、5つの細長い廊下(=ギャラリー)を3層に重ねた構造の、大変ユニークな形をしています。

この画像だけを見ると、何がどうなっている建築なのか、はっきりしないのですが、上空からの画像と平面図とみるとその構造がよくわかります。

|

上空からの画像。最上階の片方の先は宙に浮いている。 |

|

ホキ美術館の平面図。1F / B1F / B2F の3層構造になっている。 |

建物は5つの筒状の廊下を3層に重ねた形になっていて、1F と B1F はちょうど松の葉のような形です。内部は下の画像のようにゆるやかに湾曲していて、ストレートな廊下とは違い変化があります。大手の建築設計会社である日建設計の設計で、日本建築家協会の日本建築大賞(2011年度)を受賞しました。ここを訪れたら所蔵絵画とともに、美術館としての建築を味わうのがよいでしょう。

|

ホキ美術館の内部。ゆるやかに湾曲したギャラリーになっている。 |

ここはテレビでも何回か紹介されたし、また本も出版されています。日本の美術館なので訪れた人も多いと思います。そしてここを訪れると、写実絵画の独特の魅力、写実絵画でしか味わえない魅力を改めて認識することになります。その "魅力" をいくつかの視点から書いてみたいと思います。

見たことがない風景

最初は風景画です。絵で "見たことがないモノや世界" を描くのはあたりまえであり、神話画から始まって、空想の世界を描いたり、パッチワークのような理想の風景を描いたりと、幾多の作例があります。

では、写実絵画の技法で描かれた風景画はどうなのでしょうか。一般に「写実」と言うと「見たままを忠実に描く」とか「写真のように描く」とか言われます。ホキ美術館に行っても "写真みたい!" と感嘆する声を時折り聞きます。はたしてそれは「写真のように見たままを描いた」ものなのか。

我々が戸外で風景を眺めるとき、眼はある一瞬では風景のどこかの狭い範囲を見ています。その範囲を次々と移動させて全体の風景を認識している。見ている狭い範囲の上下左右は、実はボケています。丸い眼球の構造上、どうしてもそうなります。また、ある時点でクリアに見えるのは一定距離の所だけで、その前後は不明瞭です。我々は眼のレンズ(水晶体)の厚みを変化させ、焦点距離を変えて近くを見たり遠くを見たりする。こういった上下左右・前後の視点の移動を繰り返し、脳がそれらをつなぎ合わせて全体の風景と認識しているわけです。

写真はどうかというと、人間の眼よりは遙かに広角の範囲を同時にとらえられます。周辺で画像が歪むということがありますが、こういった歪みをいかに少なくするかが、カメラ・メーカーの技術者の腕の見せ所です。しかし、撮影場所付近と遠方の両方に同時に焦点を合わせることは、ふつうできません(被写体深度による)。また、写真は人間の眼と違って単眼です。両眼視で風景を認識している人間とは見え方が違います。さらにシャッタースピードは数百分の1秒とか、そういう値です。写真は数百分の1秒の瞬間だけを切り取っています。

それ対して写実絵画の技法でリアルに描かれた風景は "人間の眼" とも違うし "写真" とも違います。なぜなら「広角の範囲の近くから遠くまで、そのすべてに焦点が合っているように精緻に描く」ことが可能だからです。それは画家が長い時間をかけて風景の細部をじっくりと見つめ、そこで得たさまざまな情報を平面のカンヴァスに定着させたものです。それは、実は人がいまだかつて実際に見たことがない風景であり、また、一定の焦点距離の単眼で瞬間を切り取る写真では不可能な表現です。

ホキ美術館が所蔵する、原雅幸氏の『マナー・ハウス』という作品が次です。原氏は大阪出身で、スコットランドのエディンバラ在住の画家です。

| ||

|

原 雅幸(1956 ~)

「マナー・ハウス」(2012) | ||

マナー・ハウスとは貴族の所有する牧場・農場に建てられた邸宅で、マナー(manor)とは "荘園" の意味です。雪の日の、あるマナー・ハウスの入り口を描いたものです。雪が降ったことで風景が一変したように感じられるところに、長い木の影を落として朝日が差し込んでいます。

もちろん、雪の日にイギリスのマナー・ハウスに行ったことがある人は(滅多に)いないでしょう。しかしこれと類似の光景に、我々は日本で出会っているはずです。向こうに続く道が雪で覆われ、両側には木々があり、朝日が差し込む ・・・・・・。雪の日の郊外や田園地帯に行ったことがなくても、そこに行って同様の光景に立ち会う姿は容易に想像できると思います。では、この絵の風景は実体験できるのかどうか。

この絵は近景を思い切り広角で描いています。かつ、マナー・ハウスへと続く道の奥までが遠近法で描かれている。そして道の両側の木々や遠方の樹木を含めて、すべてのものが写実の技法で細密に描写されています。ホキ美術館でこの絵を見ると、そのすべてが同時に眼に飛び込んできて風景を一望することになります。これは実世界では体験できないことです。写真でも無理でしょう。

この "体験" に驚きと感動を覚えるのですが、この効果は写実絵画だからこそ発揮できるものです。あくまで写実的に描かないとこの効果は薄れてしまう。まずこのあたりに、写実絵画の一つの魅力があります。

| ||

|

野田 弘志(1936 ~)

「蒼天」(2008) | ||

日本における写実絵画を牽引してきた野田 弘志氏の作品で、北海道の有珠山の雄大な風景を描いています。2m×4m の大作です。

有珠山(しかも噴煙をあげている)をこのようなポジションで実際に見た人は少数だと思いますが、類似の光景に出会った人は多いでしょう。孤立山の裾野に立って山を眺めるとこういう感じになります。北海道で言うと羊諦山がそうだし、富士山の裾野を思い出してみてもいいと思います。

しかし実際にその場所で見ると、近景の林の木々と遠景の山を "同時に" 見ることはできないのですね。風景画だとそれら同時に同じ焦点距離で提示できます。これぐらいの距離になると写真で可能かもしれませんが、山肌と木々の細部が2m×4mのカンヴァスに緻密にクリアに描かれたさまは写真では表現できない。写実絵画ならではでしょう。

野田氏は絵のタイトルを「蒼天」と名付けています。画家が一番描きたかったのは、まさにその空だと思います。雲ひとつない、独特の色合いの、ピュアな空。そこに、地球内部から突き出てきたような有珠山の山塊が対峙しています。その山塊に "へばりついている" かのようにも見える林の木々。この3つを対比させることによって、自然の営みの巨大さをカンヴァスで表現したと感じます。じっと見ていると、山塊は林を圧倒するようにそびえ、画面の3分の2を占める空はその山塊を飲み込んでしまいそうな雰囲気です。自然の巨大さを順序づけると、

| 林 < 山塊 < 蒼天 ないしは、それを一般化して 生命 < 地球 < 宇宙 |

といった感じがします。林の手前の畑を人間の営みと考えて、それも生命の中に入れてもいいと思います。画家が空に雲を描かなかったのは、宇宙の一部としての空をイメージしたからでしょう。そういった関係性を、題名である「蒼天」を軸に一瞥できるようにしたのがこの絵のポイントです。

全くスケールの違うものを1枚のカンヴァスに押し込めた絵です。それを見る人に「生命・地球・宇宙」という風に(少なくとも私にとって)感じさせる理由は、まさにそれが写実絵画だからと思います。たとえば印象派風の筆致で林と山と空を描いたのでは、それは「有珠山風景」であって、全く違った意味の絵になるでしょう。あくまで「林・山塊・蒼天」のリアルな描写に徹しているからこそ、それが逆に「生命・地球・宇宙」を感じさせる。写実絵画でしか成し得ない表現だと思います。

存在の本質に迫る

「存在の本質」などと言うと哲学的な話のようですが、ここでは難しく考えずに「存在が、それを見る人に必然的に引き起こす印象や感情」ぐらいの意味にしておきます。

たとえば美術品としての焼き物があるとします。人がそれを鑑賞するのはまず形です。そして(絵付けがないとしたら)釉薬で焼き上げた表面の感じが重要です。表面には往々にして釉薬の流れた跡や焼きムラがあって、それを景色と言ったりします。また、釉薬の細かいひび割れ(貫入)があったりする。それらのすべての「質感」や「味わい」を視覚(と触覚)で楽しむのが焼き物です。

人間に何らかの感情を呼び起こすモノ・存在の姿を、焼き物にならって「景色」と総称するとすると、景色は何も美術工芸品に限ったものではありません。無生物だけでなく動植物にも、身の回りの日用品にもそれぞれの景色があります。身の回りの品をじっと見ることは普通しないので、いちいち気に留めることはないのですが、ふとじっと眺めると、そこにある「存在」がある種の「印象」や「感情」を呼び起こす。それは「存在」が持っている景色に起因すると同時に、我々と「存在」の関わり合いの記憶からくるものです。人生においては「存在」との数々の出会いがあり、その記憶が無意識的にさまざまな感情を引き起こしている。

写実絵画の魅力は、「存在」の何が「印象や感情」を引き起こすのか、その本質は何かを視覚の面から追求していることにあります。

| 静物 |

| ||

|

五味 文彦(1953 ~)

「パンと檸檬」(2010) | ||

そのモノが持つ「景色」が人の感情を呼び起こす秘密はどこにあるのか、画家はそれを探求します。五味 文彦氏の静物画「パンと檸檬」(2010)もそうです。

こういったタイプのリアリズム静物画は、オランダ絵画を筆頭に現在まで膨大な作品が作られてきました。このブログでも以前にとりあげたことがあります。No.157「ノートン・サイモン美術館」で紹介したスルバランの「レモンとオレンジとバラの静物」(1633)です。そこでは絵の印象として、

| ・ | 静粛 | ||

| ・ | 質素 | ||

| ・ | 澄んだ空気感 | ||

| ・ | すがすがしい | ||

| ・ | モノが存在をしっかりと主張している |

と書きましたが、五味氏のこの絵はどうでしょうか。

題名になっている「パン」と「檸檬」以外に、「グラスに入った赤ワイン」と「栗」が描かれ、さらに「レース」と「質感が違う3種の金属器」が描かれています。明らかに画家は難しそうな素材を選んで、油絵による質感表現の限界に挑んでいる感じがします。グラスの向こうに映るパンなどは特にそういう感じがします。

しかしそれだけではありません。たとえばパンの描写をじっとみると「質素」だが「暖かみ」があって「豊穣さ」もあるといった感じを受ける。一つのパンが少しちぎられて中が見えているところなどは、その印象を倍加させているのでしょう。数個の檸檬がありますが、皮を剥いた姿も描かれていて、柑橘類が我々に与える印象、つまり瑞々しさ、清楚、鋭利、といった感じが絵筆で的確にとらえられていると思います。

さらにこの作品が優れていると思うのは、ある種の「空気感」が画面全体で表現されていることです。スルバランの絵のような、澄んだ、すがすがしい空気が静物を覆っているように感じる。

No.157「ノートン・サイモン美術館」のスルバランの絵のところで「この手の静物画は実際に絵をパッと見て好きかどうかが決まる」と書きましたが、その「パッと見て」というところは、実は絵全体がらうける「空気感」なのでしょう。五味 文彦氏の「パンと檸檬」でそのことが分かるのでした。

| 肌 |

ホキ美術館には女性の肌を描いた作品が多々あります。写実絵画を描く画家には、肌の美しさや輝くような質感を描くことにこだわっている方がいます。画家はどうやって肌を描いているのか。島村 信之氏の文章を紹介します。

|

島村氏が書いている描き方はあくまで一つの例であり、かつ、おおまかなプロセスに過ぎません。画家は数々の工夫と試行錯誤を重ねて「肌」がもつ質感を油絵で表現することに挑戦します。

最も肌にこだわって描かれる画題は裸婦で、ホキ美術館にもたくさんの作品があります。上の文章を書いた島村氏も数々の裸婦を描いていますが、ここでは島村氏の「レッスン」という作品を紹介します。

| ||

|

島村 信之(1965 ~)

「レッスン」(2008) | ||

モデルは島村氏の5歳の娘だそうです。島村氏は「子どもの飾らない仕草は魅力的」と言っていますが、確かにそうです。ヴァイオリンを一所懸命に弾こうとする子どもの姿が的確にとらえられている。この子はまだ演奏に上達していない段階で、ちょっと背筋を曲げて前屈みになっている姿がそのことを示しています。しかし全くの初心者(ヴァイオリンを習いだしたばかり)でもない。弓をもつ右手の格好を見ると、習い始めてから少なくとも数ヶ月は経っていると思います。一部しか見えないこの子の表情も含めて全体の仕草が大変に魅力的で、まさに "カワイイ" という感じです。

しかしもう一つ注目したいのは、この絵の真ん中に描かれている女の子の右腕です。柔らかさと弾力が同時にあり、内部から輝いているような5歳の女の子の腕が表現されています。実際に美術館でこの絵を見ると、ふくよかで、瑞々しくて、健康そのもので、おもわず触ってみたくなるような肌の感じを受けます。画家は娘のヴァイオリンのレッスンの姿を描くにあたって、右腕が真ん中にくる構図を選んだのでしょう。右腕を描きたかったのだと思います。

この感じは写真では無理な表現です。我々が写真を見るとき、それは印刷されたもの(ないしは画像ディスプレイに表示されたもの)です。印刷技術はいろいろありますが、インクを紙の表面だけに定着させたものであることには変わりありません。島村氏の「肌の描き方解説」にあるような、何層もの絵の具を塗り重ねたものではない。

油絵では、島村氏も書いているように、重ね塗りの工夫によって微妙な色の効果を実現できます。5歳の女の子の腕を実際に見たときに我々が感じる「腕の内側から発してくる光が作り出す美しさ」を近似できます。少なくとも画家は、その実物の美しさの秘密に迫ろうと工夫を重ねます。これは写実絵画でしかできない表現であり、写実絵画の魅力の一つです。また、美術館に行って実際に絵を間近に見ないとわからない魅力です。

| 樹木 |

| ||

|

五味文彦

「木霊の囁き」(2010) | ||

『パンと檸檬』と同じ五味文彦氏の作品です。タイトルにある「木霊」の "霊" とは "魂" とほぼ同じ意味で、「肉体に宿っていて肉体を支配する働きをするもの」ですね。これは日本はもとより世界中にある考え方です。肉体は死んでも霊(魂)は生き続けるというコンセプトも世界中にあります。この作品の「木霊」という題は、描かれた木にそういった "霊" を感じたということでしょう。

|

五味文彦 「いにしえの王は語る」(2018) |

同じく、樹木を描いた五味文彦氏の作品です。悠久の昔から森を支配してきた王、その王が我々に何かを語りかけている。この作品も直接的な題がついています。

ここで考えてみたいのは「リアリズムの手法で樹木を描くことの意味、林や森ではなく樹木そのものを描くことの意味」です。No.93「生物が主題の絵」のクールベとシーシキンの樫の絵のところで書いたのですが、ここで改めて書きます。

わかりやすいのが大木や巨木です。我々は大木や巨木に出会うと、人間の寿命よりはるかに長い時間(数百年、時には千年以上)をかけて成長し、風雪に耐えて生きながらえ、現在も成長を続けているという実感を持つことができます。木に触れたり叩いたりしてもビクともせず、そこに屹立している。その重量感と実在感に圧倒されます。さらに、最初はごく些細な芽生えであったはずのものが長い年月の間に数10トンもの巨大な存在になるという "生命の不思議さ" を感じ、そこまでになる植物の生命力に打たれることにもなります。

それが高じると "人智を超えた何か" を感じてしまい、神聖なものとしてとらえることになる。日本の古来の伝統では、大木や巨木に神が宿る(ないしは降臨する)という概念があり、注連縄と紙垂をつけた大木・巨木が至る所にあります。こういった感性は程度の差はあれ、森林が多い地域に発生した文化に共通です。

大木・巨木でなくても、樹木に魂を感じることがあります。樹木が "動く" のはあくまで風や外圧の作用、落葉などであって、自らは微動だにせず立っています。しかし目には見えない早さで成長を続けている。そこに生命体に共通の "意志" ようなものを感じてしまいます。五味氏が「木霊の囁き」で描いた木は樹齢でいうと数十年でしょうが、そういった "木が人の感情に訴えるもの" に着目した絵でしょう。こういった「モノ=樹木が人に与える感情や感じの源泉」を絵にしようとするとき、まさに写実絵画の手法が生きてくると思います。

いま「日本では注連縄と紙垂をつけた大木・巨木が至る所にある」と書きましたが、注連縄と紙垂をつけた岩・巨石もしばしばあります。そこで思い出したのが、石を描いた絵画です。ホキ美術館の所蔵作品ではありませんが、写実絵画の一貫として次に引用します。

| 岩・石 |

| ||

|

アンドリュー・ワイエス(1917-2009)

「火打ち石」(1975)

テンペラ

(個人蔵) | ||

題名が「火打ち石」となっていますが、これはもちろん火打ち石ではありません。ワイエス家はアメリカ北東部・メイン州のクッシングに別荘があり、そのクッシングの海岸にある巨石を描いたのがこの絵です。なぜ「火打ち石」かというと、この石の色と形が火打ち石に似ているということでワイエス自身が題をつけたからです。

画面の半分を砂浜が占め、中央に石をドカッと描くという絵の構図とテーマが珍しいと思います。よく見ると、石の上部には鳥の白い糞がべっとりとついているし、前方の砂浜には蟹、ムール貝、魚の骨など、海洋生物の残骸があります。何万年・何億年という期間にわたって存在し続けてきた石と、その周りで繰り広げられる生命の営みがこの絵の主題でしょう。もちろん中心のテーマは、この石を見たときに人が感じる(画家が感じた)圧倒的な存在感です。それがダイレクトに写実の手法で表現されています。

そして思うのですが、画家がこの石を見たときに湧き起こった感情と、岩・巨石に注連縄と紙垂をつける日本人の心情には、どこかに共通点があるはずです。

補足しますと、この絵は個人蔵ですが2008年のワイエス展に出展され、またチケットの絵にも採用されたので、覚えている人は多いと思います。そしてデジタル画像ではわかりにくいのですが、小さく描かれているムール貝は青色です。普通、ムール貝(=イガイ科の貝の全般)は黒のイメージですが、青色のものもあります(No.126「捕食者なき世界(1)」のカリフォルニア・イガイの画像参照)。そのポツンと小さく描かれたブルーが印象的な絵です。まさに "ワイエス・ブルー"(No.152「ワイエス・ブルー」)といった感じです。

ホキ美術館の絵に戻ります。「存在の本質に迫る」というテーマで "静物" "肌" "樹木" をあげましたが、こういったタイプのリアリズム絵画は、デジタル画像や印刷物にしてしまうと写真と何ら変わらないことになってしまうのですね。従って絵の真価を味わうためには実際に絵を見るしかありません。ホキ美術館の意義はそこにもあると思います。

人の微妙な表情に引き込まれる

次の生島 浩氏の「5:55」(2010)という絵は、ホキ美術館で一番有名な絵だそうです。題名は「5時55分」の意味です。画像ではわかりにくいのですが、右上に描かれた時計が5時55分を指しています。

| ||

|

生島 浩(1958 ~)

「5:55」(2010) | ||

明らかにフェルメールを思わせる光の使い方と空間構成です。生島氏によると、モデルは画家のアトリエの近所の公民館で働いていた女性だそうです。そして、この絵の評判がいいのはモデルの女性の魅力だと語っています。

|

評判が良いのは見る人が彼女の魅力に反応しているから、というのは画家の謙遜でしょう。確かにその面は大きいと思いますが、この絵を魅力的にしているもっと大きな理由があって、それはモデルの女性の微妙な表情だと思います。これは明らかに画家の自信作ではないでしょうか。

絵のタイトルの由来ですが、テレビで紹介されたときの解説によると、生島氏はこの公民館勤務の女性に「6時まで」のモデルを依頼したようです。何時から制作を始めたのかは知りませんが、とにかく6時までの条件でモデルになることを依頼し、彼女は画家のアトリエに何回か通った。

モデルとしては全くの素人です。長時間、絵のモデルになるのは大変だし、苦痛でもあるでしょう。この絵の彼女の表情は「もうすぐ6時、やっと解放されるというソワソワした感じ」と「早く6時になってほしいが、まだならないという苛立ち」が "ないまぜ" になっている表情なのです。あと5分で6時、それが「5:55」の意味です。

独特の表情が眼に現れています。口元は穏やかだけどキリッと結ばれていて「モデルになっている感」が見て取れます。しかし少々斜め横を見ている眼の表情が、口元の表情と微妙にズレています。付け加えると、左手の指の表情も微かに苛立っているように感じます。

人は人の表情の変化に極めて敏感です。それは人間社会でコミュニケーションを成立させ、生活していくために大変に重要だからです。よく「眼は笑っていない」などと言います。人は笑うと眼が細くなりますが、その細くなり方がわずかに足りないと感じる。だから「眼は笑っていない」。そして「この人は笑ってはいるが、内部には別の感情がある」と直感的に判断する。人間社会で生きていくためには重要なことです。

「5:55」のモデルになった女性は、単純ではない「微妙な表情」をしています。「5:55」のタイトルの由来を知らなければ、その表情の理由はなぜなのか、見る人は無意識に「謎」を感じるでしょう。そしてその謎が、見る人を引き込むことになるでしょう。また、この絵が記憶に残ることにもなるでしょう。

モデルが見せる微妙な表情ということでは、以前に紹介した絵を思い出します。ワシントン・ナショナル・ギャラリーにある、ゴヤの「サバサ・ガルシア」という作品です。No.90「ゴヤの肖像画:サバサ・ガルシア」で紹介しました。スペイン美女の肖像ですが、この絵のモデルもよく見ると「微妙な」表情をしています。それについては、No.90 に個人的感想を書きました。生島氏の「5:55」の魅力は、このゴヤの絵と非常に似ていると思うのですね。

世界美術史に残る大画家・ゴヤと、現代日本の写実画家・生島 浩氏の作品を同列に評価するのは変かもしれませんが、そいういう比較ができることこそ(比較をしてもいいことこそ)、絵画の、ひいてはアート全般の魅力です。

そして写実ということについて言うと、人が見せる微妙な表情が暗黙の魅力になっている絵画は、写実・リアリズムの技法でないと作り出せないのです。その究極の姿は、言うまでもなくルーブル美術館の「モナ・リザ」です。生島 浩氏の「5:55」は、写実絵画がもっている魅力の一つをまさに体現した絵、そう言えると思います。

画家の「文体」を味わう

ホキ美術館で、フェルメールの「デルフトの眺望」のコピー(模写)を見ました。青木 敏郎氏の作品で、青木氏はフェルメールの絵を所蔵しているマウリッツハイス美術館(オランダ、デン = ハーグ)から苦労して許可をとり、6ヶ月間通ってコピーしたそうです。

| ||

|

青木 敏郎(1947 ~)

「模写:デルフトの眺望」(1978)

(作家蔵)

| ||

この模写はマウリッツハイス美術館が購入したいと申し出たそうです。もちろん青木氏はマウリッツハイス美術館に売らなかった。また「作家蔵」となっているので、ホキ美術館にも売らなかったということになります。この模写は青木氏の「画家としての原点」なのでしょう。だから手放さずに手元に置いておく。

それはともかく、普通、写実絵画のテーマとなるのは風景や人物や静物ですが、この絵のテーマは「フェルメールのデルフトの眺望」であり、それを極めて写実的に描写したということになります。青木氏が実際にコピーをした立場から「フェルメールのデルフトの眺望」の美しさについて語っている文章を紹介します。

|

この絵はマウリッツハイス美術館が購入したいと申し出ただけのことはある素晴らしい出来映えです。まるで本物のフェルメールを見ているようです。

しかし、です。私はマウリッツハイス美術館に2度行ったことがありますが、その記憶から言うと、フェルメールと青木氏では絵の印象が明らかに違うのですね。何が違うのか、それを的確に書くことは難しいのですが、表現されている風景全体の "雰囲気" と言ったらいいのか、そこから感じる光の量や空気の湿度の感じです。フェルメールの絵は「雨あがりの午前中、朝の10時」といったイメージがします。朝の10時というのは絵を見たときの個人的な印象で、絵の中央に描かれている門の小さな時計は7時10分過ぎを示しているようです。もちろん鑑賞者によって印象は違ってよいわけです。

一方、青木氏のコピーは「午後の3時か4時」という感じがしました。明らかに午前ではないと思える。その違いは、画家の感覚と鑑賞者の感覚のマッチングの違いであって、それが絵のテイストの違いと感じられるのでしょう。

画家で一番大切なのは独自の「画風」「スタイル」を作りあげることでしょう。画風とは、描くテーマであり、また描き方(形、色、筆の運び、・・・・・・)です。古今東西の有名な画家は、その画家の絵をみてパッと画家の名前をあげられることが多いわけです。若いころはいろいろと模索したが、ある作品を契機に独自の画風を確立した、というような話も多い。もちろんスタイルは1種類でなくてもよく、ピカソのようにスタイルをめまぐるしく変え、そのどれもで傑作を残した画家もいます。

ホキ美術館に展示されている多数の写実絵画は、一見、画風やスタイルを前面に押し出していないように見えます。写実なのでテーマは限られるし、我々が容易に想像できるテーマが多い。形や色も画家独自という風には見えないし、描き方もリアルに描くという点では似ています。しかしその似たように見える中に、画家の個性がどうしようもなく現れてしまうのですね。ちょうど2枚の「デルフトの眺望」のように ・・・・・・。似たようなテーマを似たような構図で、リアリズムに徹して描いても、絵のテイストが違ってくる。そして鑑賞する人によって、画家のテイストの好き・嫌いが出てきます。それは、ホキ美術館のギャラリーを順に巡ってみるとよく分かります。

作家・小説家の作品が好きだという場合、その文体に惹かれるということがあります。小説のストーリーやテーマ以前に、なにげない言葉のつながりや区切り方、飛躍、流れ、リズムが心地よく感じて、それが好きになるということがある。文章の意味内容やそこに含まれる警句を味わう以前に、文体そのものに浸るという、そういったタイプの読書の楽しみ方があります。

上の引用で青木氏は、写実画(風景画)の美しさは自然のもつ調和感・リズム・秩序の表現にある、という主旨を書いていました。この「調和感、リズム、秩序」というところは、小説で言うと作家の「文体」に相当すると思います。もちろん画家の「文体」には、絵の具の使い方や筆の運びなどのすべてが含まれます。

写実絵画の鑑賞は、文章作品における文体を鑑賞することに相当すると思います。これは実は、大変に "高度な" 絵画の鑑賞方法なのではないか。写実絵画の魅力の一つは、一見、見たままを写真のように描いているからこそ、そこに画家の最もプリミティブな感性と、そこからにじみ出る「文体」がナマに現れる、そのことだと思います。

No.190「画家が10代で描いた絵」で、画家が10代に描いた絵を紹介しました。ピカソ、岸田劉生、佐分 真、伊東深水、高村咲子の作品ですが、当然ながらすべて写実絵画です。そこに感じるのは、プロの画家を目指す少年・少女が「存在」を見つめる真摯な眼差しです。まさに写実は画家の原点です。そして、その原点のところだけを突き詰めても実に広い世界がある。

ホキ美術館に展示されている作品には、我々が19世紀以降の絵で慣れ親しんできた絵画手法がありません。形のデフォルメがないし、自由な色使いや "色彩の乱舞" もありません。想像や空想での造形や抽象化もない。絵筆のタッチを残す描き方もしないし、多くの視点を混在させたり、複数時間を同時に描くような自由さも、もちろん皆無です。まさに "無い無いづくし" であり、"ものすごい制約" のもとに描かれた絵です。しかし、そこに広い世界がある。

我々は写実絵画だけを展示したホキ美術館を訪れることによって、絵画というアートの奥深さを感じることになるのです。

(続く)

2018-10-01 23:04

nice!(0)