No.165 - データの見えざる手(1) [技術]

No.148「最適者の到来」で書いた内容から始めます。No.148 中で、チューリヒ大学のワグナー教授が、

と語っているのを紹介しました。進化生物学者のワグナー教授は、進化の過程を分子レベルでコンピュータ・シミュレーションし、なぜランダムな遺伝子変化の中から環境に合った最適なものが生まれたきたのか、一見すると確率的に起こり得ないように思える変化がなぜ起こったのかを解き明かしていました。

進化は極めて長い時間をかけて起こるものであり、かつ分子レベルの変化なので、実験室で "見る" ことはできません。その "見えない" ものをコンピュータは "見える" ようにできる、だから "21世紀の顕微鏡" だという主旨です。

「21世紀の顕微鏡」を「見えないものを見えるようにする」という意味にとると、他の分野の例として医療現場で使われている「CT装置」「MRI装置」が思い当たります。この2つの装置の原理は違いますが、いずれも電磁場を照射し、人体を透過した電磁場の変化を測定し、それをコンピュータで解析して人体内部を画像化する(輪切りの画像や3次元画像)ということでは共通しています。まさに「見えないものを見えるようにする顕微鏡」です。

クルマの開発にもコンピュータが駆使されています。クルマは、衝突したときに前方のエンジン・ルームはグチャグチャに壊れ(=衝撃を吸収し)、運転席はできるだけ無傷なように設計してあります。これもコンピュータを使って、衝突時にクルマを構成する各種部品にどういう力が加わり、どういう風に壊れていくのか(壊れないのか)、その一瞬の出来事を時間を引き伸ばして可視化する、そのことでより安全なクルマが開発されています。試作車を作って衝突実験をするのはあくまで最終段階であって、そんなことを始めからやっていたのでは時間もコストもかかり過ぎてダメなのです。

そして今回の本題なのですが、自然科学や工学の分野だけでなく、社会科学の分野でもコンピュータを使って「見えなかったものを見えるようにする」動きが広まってきました。その例として『データのみえざる手』(矢野和男・著。草思社。2014)という本を紹介したいと思います。この本は、

をまとめたものです。まず、この本の第1章の内容です。

腕の動きを分析する

『データのみえざる手』の第1章に、リスト・バンド型のウェアラブル・センサーを用いた人間の行動分析の結果が述べられています。

このウェアラブル・センサーは腕時計のような格好をしていて、腕(実験では左手首)に常時装着します。この中には高精度の加速度センサーが組み込まれていて、人の腕の動きを常時記録します。

加速度は、空間の3つの軸について1秒間に20回(50ミリ秒に1回)計測されます。この精度でデータをとると、人の腕がどのように動いたか、後からつぶさに解析できます。1秒間に20回の計測なので、データの数は1秒に20×3 = 60個です。1日は24×60×60 = 86,400秒なので、1日のデータの個数は 5,184,000 個となります。1個のデータが4バイトのデータ量だとすると、1日で 20.7 MB(メガバイト)です。計測を1年間続けたとすると 7.5GB(ギガバイト)になりますが(=約20億個のデータ)、この程度のデータ量なら今のパソコンで扱えてしまうことに注意すべきでしょう。

なぜ腕の動きを分析するのかというと、人の活動にはそれぞれの活動に特徴的な腕の動きがあるからです。たとえば寝ている間は腕はほとんど動かず、時おり寝返りをうったときに動くという特徴があります。

起きている時間では、人は平均して1分間に80回、腕を動かすと云います。もちろん行動によって違います。歩いている時は240回、仕事でプレゼンテーションを行っているときは120回~180回(平均150回)、パソコンで原稿を書いているときには50回~70回、パソコンでウェブ・サイトを閲覧している時には50回以下になります。その他、会議に出席しているとき(発言しているとき、聞いているとき)、昼休みに食事をしているときなど、それぞれに違った腕の動きがあります。また、腕の動きは人によって相違があります。さらに、一人をとってみても「活発な日」と「静かな日」があります。

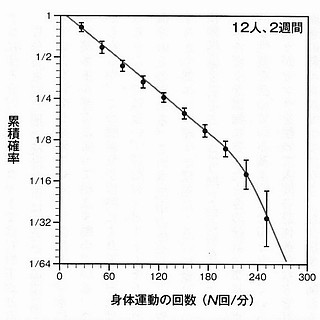

以上を踏まえて、12人の2週間分の左腕の1分間ごとの動きのデータをとり、それを総合的に分析したのが次の図です。

このグラフは横軸が「腕が1分間に動く回数」です。また縦軸は「累積確率」になっていて、たとえば、横軸の60のとろの縦軸の値はだいたい1/2ですが、これは、

ことを示しています。さらに注意すべきは、このグラフの縦軸が対数になっていることです。つまり目盛りを2倍上に進むと表示量は4倍に、3倍進むと表示量は8倍になります。横軸は対数ではないので「片対数グラフ」ということになります。一見して分かるように、このグラフは右肩下がりの直線になります。

U分布

『データのみえざる手』の矢野和男氏は、このグラフを "U分布(Universal分布)" と名付けています。上のグラフは12人の2週間分のデータです。しかし矢野氏によると、一人一人の1日の活動もU分布になります。1日の活動は日によって違うので、日ごとにグラフの傾きは違うのですが、U分布であることは変わりません。

さらに、人が違ってもU分布になります。人には個性があって、活動的な人はより傾きが穏やかな直線分布になり、静かな人はより傾きが急な分布になります。そういった違いはあるのですが、U分布であることには変わりがない。

この「普遍的に現れる」U分布は何を意味するのでしょうか。人は、起きている時間の統計をとると、平均的に1日に約7万回、腕を動かします。もちろん1分間に動かす回数は活動内容によってさまざまです。60回/分の活動もあれば150回/分もある。矢野氏はこの活動量の違いを、電波の割り当てのアナロジーで「帯域」と表現しています。

上で引用した12人・2週間のグラフは、この傾きの相違を補正して重ね合わせてあるわけです。上の引用の「活動温度」という言葉を導入すると「活動温度が熱い」とは活発、「活動温度が低い」とは静か、ということになります。

熱い人ほどより動きが多く、いわゆる活動的な人ということになります。では熱い人ほどより多くの仕事ができるのかと言うと、そう単純ではありません。仕事は多様であり、それぞれの仕事にあった動きがあるからです。

ボルツマン分布

U分布は、物理学で言う「ボルツマン分布」を同じものであることが明らかにされています。ボルツマン分布とは、たとえば気体の分子の運動です。空気の中は主に窒素分子と酸素分子からできていますが、それらが運動しています。そしてぶつかり合いながらエネルギーを交換していて、ある時点をとるとエネルギーの高い分子もあれば低い分子もある。熱い空気は全体として運動が激しく、冷たい空気は運動が少ないわけです。この分子のエネルギーを横軸にとり、それがどれだけの数あるかという分布をとると、それがボルツマン分布になります。これは物理学(統計力学)の最も基本的な法則になっています。

ポイントは(温度が一定だと)気体分子の全体のエネルギーは一定ということです。その、全体で一定のエネルギーの範囲で、多数の分子が相互に作用しながらエネルギーを自由にやりとりしている。そのやりとりの結果として出来るのがボルツマン分布なのです。

ボルツマン分布を導く原理は「エネルギー保存則」であり、エネルギーが保存するという原理の帰結がボルツマン分布です。そして「保存則」は熱力学だけではありません。力学、電磁気学、量子力学などの基本方程式はすべてすべて、エネルギーないしは電荷の「保存則」から導かれるのです。とりわけ重要なのがエネルギーの保存で、つまり「エネルギー保存則が万物を支配する」と言える。

そして、これを発展させ「エネルギー保存則は人間の行動も支配する」と考えて「右肩下がりの直線」を説明したのが、この本の第1章です。つまり、上に引用した、

という主旨の説明は、ボルツマン分布(=エネルギー保存則)のアナロジーなのです。

我々は直感に裏切られる

では、なぜボルツマン分布と人間活動のアナロジーが成立する(と著者が考える)のか。それを、著者の矢野氏はボルツマン分布を作り出すコンピュータ・シミュレーションを用いて説明しています。

実は『データのみえざる手』という本で最も意外な事実が書かれていたのがこの部分でした。No.149「我々は直感に裏切られる」において、大きな数を扱うときには我々の直感が全くアテにならないことを書きましたが、まさにそういう感じです。あまりに意外だったので、私もパソコンで実験してみました。自分の手で確かめてみようというわけです。以下はその実験の結果です。

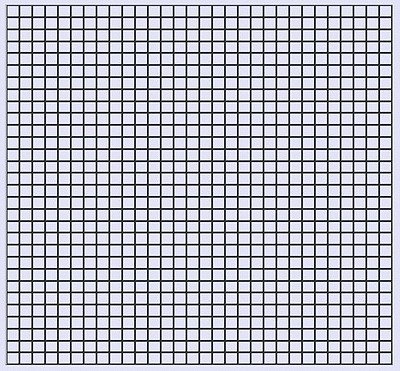

まず本書の著者に従って、30×30、合計 900個のマス目を想定します。なぜ900なのかというと、人の1日の活動時間を15時間=900分と仮定しているからです。つまり一つ一つのマス目が1分間の人間の活動に相当するという想定です。

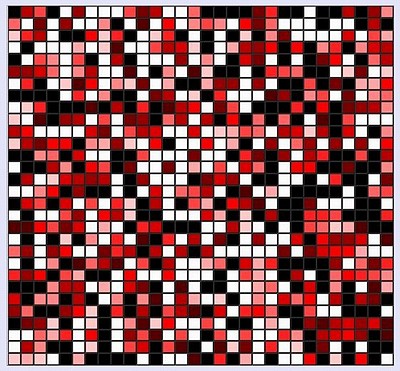

次に、合計 80×900=72,000個の玉を、900個のマス目に全くランダムに入れます。これはパソコンで簡単にできて、1~30の乱数を2つ発生させ、該当するマス目に入れる、これを72,000回繰り返す、それだけです。なぜ72,000個の玉かというと、こうすると1つのマス目に平均して80個の玉が入るからです。これは「人は平均して1分間に80回、腕を動かす」という観測結果を模擬しようとしています。こうしてできた分布を、マス目の色分けで表示してみたのが次の図です。

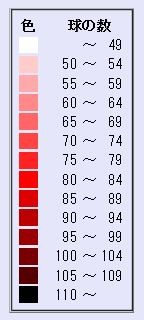

シミュレーション結果の表示は、玉が110個以上あるマス目が黒、49以下のマス目が白、50~109の数の玉があるマス目が赤のグラディエーションです。実は、上図において「黒」と「白」のマス目はありません。900個全部のマス目が50~109の玉の数(=赤のグラディエーション)に収まっています。もちろん、一番多いのは平均値である80付近の玉があるマス目です。

実験を繰り返すと、49以下の玉の数のマス目が現れることがありますが、そのマス目の数は1個か2個で、せいぜい45個の玉の数とか、そういう値です。また、110以上の玉が入るマス目が現れることもありますが、その数も1個か2個であり、せいぜい110台の値です。150の玉が入ったマス目のようなものは現れない。確率的にはゼロではないのでしょうが、数十回のシミュレーションではまず現れないのです。

この分布は、いわゆる「正規分布」です。80個という平均をピークに両側に減少していく、ベル型の分布パターンです。ここまでは何の意外性もなく、普通のことです。

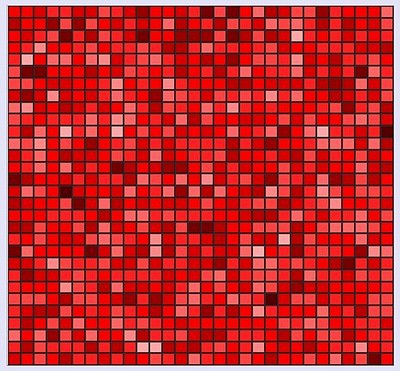

ここからが問題です。上の「正規分布」から、二つのマス目をランダムに選び、一方のマス目から一方のマス目に玉を移動します。つまり一方の玉の数を1だけ減じ、一方を1だけ増やす。ただし移動元として玉の数がゼロのマス目が選ばれたなら、選定をやり直すこととします。この操作を100万回繰り返すとどうなるかです。矢野氏は書いています。

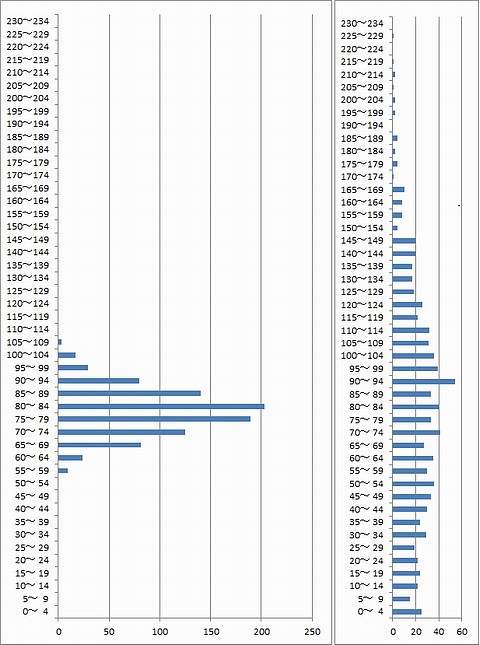

矢野氏が問題を出した相手の多くは「理系で博士号を持つ人」とのことです。しかし結果は、理系で博士号を持つ人の直感(や私の直感)を完全に裏切るものです。やってみると次の図のようになります。

この図において、50~109個の玉が入っているマス目(=赤のグラディエーション)は、900 の約半分の 435 しかありません。逆に110個以上の玉が入っているマス目(黒色)は全体の約1/4、222あります。49個以下の玉の数のマス目(白色)も全体の約1/4の 243 ある。一見して分かるように、黒と白が目立つ「まだら模様」になっています。正規分布と同じようなランダムな分布になるという直感に全く反しているのです。シミュレーションごとに色塗りのパターンは変動しますが「白と黒が目立つまだら模様」は変わりません。その具体的な数値をグラフで示すと次の図になります。

図Bの分布(グラフ右)では、最大の玉をもつマス目には228個もの玉が集まっています。平均値80の3倍近い。一方、最小の玉の数のマス目は、玉の数がゼロです。玉の数4以下のマス目は25個もある。かなりのバラツキが発生しているわけです。これはたまたまというわけなく、何回やってもそうなります。ゼロ個のマス目は必ず数個以上はできるし、300個以上の玉が集まるマス目ができることもある。矢野氏によると、実はこの結果がボルツマン分布だといいます。

このボルツマン分布は、全体の玉の数が一定(72,000個)という条件のもとに、各マス目の間で玉を「自由に」やりとりした結果です。ここにU分布との類似性があります。U分布も、1日の腕の動きの総数である7万回を、各1分間にどう分配するか、多く分配すべき時間があると、どこかを減らす必要がある。それを人間が無意識にやりとりした結果がU分布だというわけです。矢野氏は次のように説明しています。

最初あげた正規分布と、玉の移動を100万回繰り返したボルツマン分布を比較すると、正規分布は比較的均一ですが、ボルツマン分布は「まだら模様」です。この「まだら模様」が意味することについて、矢野氏は次のように書いています。

ここで矢野氏が言う「貧富の差」というのはあくまで「たとえ」でしょう。しかし覚えておくべきは、

という、シミュレーションから判明する事実です。私がパソコンで確かめたプログラムも、どのマス目に玉を入れるか、どのマス目からどのマス目に移動させるかで、マス目の番号を陽に指定したことは全くありません。あくまで、0以上1未満の乱数を作り出す random() という関数で得られた実数値から1~30の整数を作りだし、該当するマス目の玉を出し入れしただけです。特定のマス目が有利だとか不利だとかは絶対にありえない。それにもかかわらず、大きな格差が生まれる。

さらに矢野氏の指摘です。

理系の思考で人間にアプローチする

以下は『データのみえざる手』(の第1章)を読んだ感想です。

まず思うのは、著者の態度は徹底的に科学的方法論にもとづいていることです。センサー技術を使ってデータを精密にかつ大量に採取し、それをコンピュータで分析し、そこから法則を見つける。その法則を理系学問の知見(第1章の場合は統計力学のボルツマン分布)を応用しながら説明しようとする・・・・・・。この科学的アプローチには好感がもてました。

思い起こすと「理系学問の知見が、人間や社会の理解に役立つ」という視点の記事を過去に二つ書きました。No.56「強い者は生き残れない」では、「生物が進化の過程で生き残る条件」と「企業の生き残り、存続の条件」が極めて似通っていることを書きました。そこでは「共生」と「協調」が生き残りのためのキー概念になっていました。

また、No.69-70「自己と非自己の科学」では、人間の免疫システムが持つ「冗長」「多義」「多様」「ランダム」「偶然」といった特徴が、社会における複雑な組織体の姿とよく似ていることを書きました。

『データの見えざる手』においても、物理学(統計力学)における分子の運動と、人間の体の動きの類似性が指摘してあります。あくまでアナロジーに過ぎないと思うし、同列に論ずることは出来ないはずです。しかし、「大量にあるものの個別の動きを知らなくても、全体としてマクロ的に言えることがある」という、物理学(統計力学)の基本的な考え方を参考にしつつ、人間の行動を説明するのは大いにアリだと思います。つまり「考え方を参考にする」わけです。

本書は「理系学問の知見、考え方が、人間や社会の理解に役立つ」という例の一つだと思いました。

マス目に玉を出し入れするシミュレーションからわかることは、繰り返して書くと、

ということです。これは我々の直感を裏切っています。なぜこのような結果になるかというと、"平等" とか "均等" とか言うけれど、それは平等や均等なチャンスということであってチャンスが実際に訪れるかどうかは確率的にバラツクからです。かつ、全体の資源の総量が一定だということにも起因している。資源がどんどん生まれる状況では、バラツキは生まれるものの、それは平均値の周囲の「おだやかな」バラツキになる。しかし総量が変わらない前提で資源を何回も繰り返してやりとりすると、大きな偏りが生まれる。これは、いわゆるゼロサム・ゲームというやつですね。株式の売買益で利益を得ようとすると、それはゼロサム・ゲームなので、誰かが得をすると誰かが損をする。それと同じです。

No.149「我々は直感に裏切られる」の中で、バースデー・パラドックス、巡回セールスマン問題、6次の隔たりなどの「直感を裏切る」例をあげましたが、これらは主として組み合わせの膨大さが人の想像を超えることに起因するものでした。今回の「マス目の間の玉のやりとり」はそれらとはまた違った「繰り返しが生む意外な結果」だと言えるでしょう。

コンピュータは現代の(21世紀の)顕微鏡、ということからこの記事を始めたのですが、その感を強くしました。ただしこの「顕微鏡」が有効に働くためには、それに与えるデータを取得する技術の発達が欠かせません。その例がリスト・バンド型のウェアラブル・センサーだったわけです。

とはいえ、ウェアラブル・センサーから得られるデータは1年間で1人当たり20億個にもなります。このレベルの膨大なデータから法則性を導き出すのが、コンピュータとそこで走らせる分析プログラムです。今後もこの「顕微鏡」使って人間の行動や社会現象を支配する法則の探求が発展する予感がしました。

ここまでが『データの見えざる手』の第1章の紹介と感想です。この本にはほかに数々の興味ある分析が書かれています。次回にもう一つの分析例を紹介したいと思います。

| コンピュータは21世紀の顕微鏡 |

と語っているのを紹介しました。進化生物学者のワグナー教授は、進化の過程を分子レベルでコンピュータ・シミュレーションし、なぜランダムな遺伝子変化の中から環境に合った最適なものが生まれたきたのか、一見すると確率的に起こり得ないように思える変化がなぜ起こったのかを解き明かしていました。

進化は極めて長い時間をかけて起こるものであり、かつ分子レベルの変化なので、実験室で "見る" ことはできません。その "見えない" ものをコンピュータは "見える" ようにできる、だから "21世紀の顕微鏡" だという主旨です。

「21世紀の顕微鏡」を「見えないものを見えるようにする」という意味にとると、他の分野の例として医療現場で使われている「CT装置」「MRI装置」が思い当たります。この2つの装置の原理は違いますが、いずれも電磁場を照射し、人体を透過した電磁場の変化を測定し、それをコンピュータで解析して人体内部を画像化する(輪切りの画像や3次元画像)ということでは共通しています。まさに「見えないものを見えるようにする顕微鏡」です。

クルマの開発にもコンピュータが駆使されています。クルマは、衝突したときに前方のエンジン・ルームはグチャグチャに壊れ(=衝撃を吸収し)、運転席はできるだけ無傷なように設計してあります。これもコンピュータを使って、衝突時にクルマを構成する各種部品にどういう力が加わり、どういう風に壊れていくのか(壊れないのか)、その一瞬の出来事を時間を引き伸ばして可視化する、そのことでより安全なクルマが開発されています。試作車を作って衝突実験をするのはあくまで最終段階であって、そんなことを始めからやっていたのでは時間もコストもかかり過ぎてダメなのです。

そして今回の本題なのですが、自然科学や工学の分野だけでなく、社会科学の分野でもコンピュータを使って「見えなかったものを見えるようにする」動きが広まってきました。その例として『データのみえざる手』(矢野和男・著。草思社。2014)という本を紹介したいと思います。この本は、

| 人間の体の動きや行動を "時々刻々" 詳細に記録し、そうして集められた大量データ(ビッグデータ)をコンピュータで分析することで得られた知見 |

をまとめたものです。まず、この本の第1章の内容です。

腕の動きを分析する

| |||

このウェアラブル・センサーは腕時計のような格好をしていて、腕(実験では左手首)に常時装着します。この中には高精度の加速度センサーが組み込まれていて、人の腕の動きを常時記録します。

加速度は、空間の3つの軸について1秒間に20回(50ミリ秒に1回)計測されます。この精度でデータをとると、人の腕がどのように動いたか、後からつぶさに解析できます。1秒間に20回の計測なので、データの数は1秒に20×3 = 60個です。1日は24×60×60 = 86,400秒なので、1日のデータの個数は 5,184,000 個となります。1個のデータが4バイトのデータ量だとすると、1日で 20.7 MB(メガバイト)です。計測を1年間続けたとすると 7.5GB(ギガバイト)になりますが(=約20億個のデータ)、この程度のデータ量なら今のパソコンで扱えてしまうことに注意すべきでしょう。

なぜ腕の動きを分析するのかというと、人の活動にはそれぞれの活動に特徴的な腕の動きがあるからです。たとえば寝ている間は腕はほとんど動かず、時おり寝返りをうったときに動くという特徴があります。

起きている時間では、人は平均して1分間に80回、腕を動かすと云います。もちろん行動によって違います。歩いている時は240回、仕事でプレゼンテーションを行っているときは120回~180回(平均150回)、パソコンで原稿を書いているときには50回~70回、パソコンでウェブ・サイトを閲覧している時には50回以下になります。その他、会議に出席しているとき(発言しているとき、聞いているとき)、昼休みに食事をしているときなど、それぞれに違った腕の動きがあります。また、腕の動きは人によって相違があります。さらに、一人をとってみても「活発な日」と「静かな日」があります。

以上を踏まえて、12人の2週間分の左腕の1分間ごとの動きのデータをとり、それを総合的に分析したのが次の図です。

| ||

|

| ||

このグラフは横軸が「腕が1分間に動く回数」です。また縦軸は「累積確率」になっていて、たとえば、横軸の60のとろの縦軸の値はだいたい1/2ですが、これは、

| 60回/分以上の運動をする時間は、全体の計測時間の1/2である |

ことを示しています。さらに注意すべきは、このグラフの縦軸が対数になっていることです。つまり目盛りを2倍上に進むと表示量は4倍に、3倍進むと表示量は8倍になります。横軸は対数ではないので「片対数グラフ」ということになります。一見して分かるように、このグラフは右肩下がりの直線になります。

U分布

『データのみえざる手』の矢野和男氏は、このグラフを "U分布(Universal分布)" と名付けています。上のグラフは12人の2週間分のデータです。しかし矢野氏によると、一人一人の1日の活動もU分布になります。1日の活動は日によって違うので、日ごとにグラフの傾きは違うのですが、U分布であることは変わりません。

さらに、人が違ってもU分布になります。人には個性があって、活動的な人はより傾きが穏やかな直線分布になり、静かな人はより傾きが急な分布になります。そういった違いはあるのですが、U分布であることには変わりがない。

| なお、上のグラフは12人のデータを「正規化」して重ね合わせたものです。つまり平均の傾きに、各人の傾きを合わせるようにしてプロットしたものです。 |

この「普遍的に現れる」U分布は何を意味するのでしょうか。人は、起きている時間の統計をとると、平均的に1日に約7万回、腕を動かします。もちろん1分間に動かす回数は活動内容によってさまざまです。60回/分の活動もあれば150回/分もある。矢野氏はこの活動量の違いを、電波の割り当てのアナロジーで「帯域」と表現しています。

|

上で引用した12人・2週間のグラフは、この傾きの相違を補正して重ね合わせてあるわけです。上の引用の「活動温度」という言葉を導入すると「活動温度が熱い」とは活発、「活動温度が低い」とは静か、ということになります。

|

熱い人ほどより動きが多く、いわゆる活動的な人ということになります。では熱い人ほどより多くの仕事ができるのかと言うと、そう単純ではありません。仕事は多様であり、それぞれの仕事にあった動きがあるからです。

|

ボルツマン分布

U分布は、物理学で言う「ボルツマン分布」を同じものであることが明らかにされています。ボルツマン分布とは、たとえば気体の分子の運動です。空気の中は主に窒素分子と酸素分子からできていますが、それらが運動しています。そしてぶつかり合いながらエネルギーを交換していて、ある時点をとるとエネルギーの高い分子もあれば低い分子もある。熱い空気は全体として運動が激しく、冷たい空気は運動が少ないわけです。この分子のエネルギーを横軸にとり、それがどれだけの数あるかという分布をとると、それがボルツマン分布になります。これは物理学(統計力学)の最も基本的な法則になっています。

ポイントは(温度が一定だと)気体分子の全体のエネルギーは一定ということです。その、全体で一定のエネルギーの範囲で、多数の分子が相互に作用しながらエネルギーを自由にやりとりしている。そのやりとりの結果として出来るのがボルツマン分布なのです。

ボルツマン分布を導く原理は「エネルギー保存則」であり、エネルギーが保存するという原理の帰結がボルツマン分布です。そして「保存則」は熱力学だけではありません。力学、電磁気学、量子力学などの基本方程式はすべてすべて、エネルギーないしは電荷の「保存則」から導かれるのです。とりわけ重要なのがエネルギーの保存で、つまり「エネルギー保存則が万物を支配する」と言える。

そして、これを発展させ「エネルギー保存則は人間の行動も支配する」と考えて「右肩下がりの直線」を説明したのが、この本の第1章です。つまり、上に引用した、

| 1日の身体運動の総回数(たとえば約7万回)が決まると、人は "U分布" に従って個別の活動のバランスを決めている |

という主旨の説明は、ボルツマン分布(=エネルギー保存則)のアナロジーなのです。

我々は直感に裏切られる

では、なぜボルツマン分布と人間活動のアナロジーが成立する(と著者が考える)のか。それを、著者の矢野氏はボルツマン分布を作り出すコンピュータ・シミュレーションを用いて説明しています。

実は『データのみえざる手』という本で最も意外な事実が書かれていたのがこの部分でした。No.149「我々は直感に裏切られる」において、大きな数を扱うときには我々の直感が全くアテにならないことを書きましたが、まさにそういう感じです。あまりに意外だったので、私もパソコンで実験してみました。自分の手で確かめてみようというわけです。以下はその実験の結果です。

まず本書の著者に従って、30×30、合計 900個のマス目を想定します。なぜ900なのかというと、人の1日の活動時間を15時間=900分と仮定しているからです。つまり一つ一つのマス目が1分間の人間の活動に相当するという想定です。

| ||

|

30×30=900個のマス目

72,000(=80×900)個の玉を、全くランダムに、900個のマス目のどれかに順に入れるシミュレーションを行う。

| ||

次に、合計 80×900=72,000個の玉を、900個のマス目に全くランダムに入れます。これはパソコンで簡単にできて、1~30の乱数を2つ発生させ、該当するマス目に入れる、これを72,000回繰り返す、それだけです。なぜ72,000個の玉かというと、こうすると1つのマス目に平均して80個の玉が入るからです。これは「人は平均して1分間に80回、腕を動かす」という観測結果を模擬しようとしています。こうしてできた分布を、マス目の色分けで表示してみたのが次の図です。

| ||

|

図A 玉をランダムに配置した結果

入っている玉の数の多少により、赤色のグラディエーションで示した。

| ||

| |||

|

表示色

玉が110個以上あるマス目を黒、49以下のマス目を白、50~109の数の玉があるマス目を赤のグラディエーションで表示する。

| |||

実験を繰り返すと、49以下の玉の数のマス目が現れることがありますが、そのマス目の数は1個か2個で、せいぜい45個の玉の数とか、そういう値です。また、110以上の玉が入るマス目が現れることもありますが、その数も1個か2個であり、せいぜい110台の値です。150の玉が入ったマス目のようなものは現れない。確率的にはゼロではないのでしょうが、数十回のシミュレーションではまず現れないのです。

この分布は、いわゆる「正規分布」です。80個という平均をピークに両側に減少していく、ベル型の分布パターンです。ここまでは何の意外性もなく、普通のことです。

ここからが問題です。上の「正規分布」から、二つのマス目をランダムに選び、一方のマス目から一方のマス目に玉を移動します。つまり一方の玉の数を1だけ減じ、一方を1だけ増やす。ただし移動元として玉の数がゼロのマス目が選ばれたなら、選定をやり直すこととします。この操作を100万回繰り返すとどうなるかです。矢野氏は書いています。

|

矢野氏が問題を出した相手の多くは「理系で博士号を持つ人」とのことです。しかし結果は、理系で博士号を持つ人の直感(や私の直感)を完全に裏切るものです。やってみると次の図のようになります。

| ||

|

図B 玉の移動をランダムに行った結果

ランダムにマス目を2つ選んで、一方から他方に玉を1個移す。これを100万回繰り返した結果である。表示色は前と同じである。全体の約半分のマス目は、黒(110個以上の玉)か、白(49個以下の玉)になってしまう。

| ||

この図において、50~109個の玉が入っているマス目(=赤のグラディエーション)は、900 の約半分の 435 しかありません。逆に110個以上の玉が入っているマス目(黒色)は全体の約1/4、222あります。49個以下の玉の数のマス目(白色)も全体の約1/4の 243 ある。一見して分かるように、黒と白が目立つ「まだら模様」になっています。正規分布と同じようなランダムな分布になるという直感に全く反しているのです。シミュレーションごとに色塗りのパターンは変動しますが「白と黒が目立つまだら模様」は変わりません。その具体的な数値をグラフで示すと次の図になります。

| ||

|

マス目の玉の数の分布グラフ

‐ 図Aの分布(左)と図Bの分布(右) ‐

グラフの縦軸は1つのマス目に入っている玉の個数、グラフの横軸はその個数の玉があるマス目の数である。

図Aの分布(グラフ左)では、玉の個数が75~84付近のマス目が最も多く、この近辺の ± 30 程度に集中したグラフとなる。いわゆる正規分布(ガウス分布)である。 玉の移動を行った後の図Bの分布(グラフ右)では、ランダムに玉を配置した図Aの分布は全く崩れてしまい、数個の玉しかないマス目から200以上の玉があるマス目までの大きな「格差」が生じる。 | ||

図Bの分布(グラフ右)では、最大の玉をもつマス目には228個もの玉が集まっています。平均値80の3倍近い。一方、最小の玉の数のマス目は、玉の数がゼロです。玉の数4以下のマス目は25個もある。かなりのバラツキが発生しているわけです。これはたまたまというわけなく、何回やってもそうなります。ゼロ個のマス目は必ず数個以上はできるし、300個以上の玉が集まるマス目ができることもある。矢野氏によると、実はこの結果がボルツマン分布だといいます。

このボルツマン分布は、全体の玉の数が一定(72,000個)という条件のもとに、各マス目の間で玉を「自由に」やりとりした結果です。ここにU分布との類似性があります。U分布も、1日の腕の動きの総数である7万回を、各1分間にどう分配するか、多く分配すべき時間があると、どこかを減らす必要がある。それを人間が無意識にやりとりした結果がU分布だというわけです。矢野氏は次のように説明しています。

|

最初あげた正規分布と、玉の移動を100万回繰り返したボルツマン分布を比較すると、正規分布は比較的均一ですが、ボルツマン分布は「まだら模様」です。この「まだら模様」が意味することについて、矢野氏は次のように書いています。

|

ここで矢野氏が言う「貧富の差」というのはあくまで「たとえ」でしょう。しかし覚えておくべきは、

| ◆ | 平等なチャンスにもとづく "やりとりの繰り返し" が大きな差を生む | ||

| ◆ | 機会が均等だからこそ格差が生まれる |

という、シミュレーションから判明する事実です。私がパソコンで確かめたプログラムも、どのマス目に玉を入れるか、どのマス目からどのマス目に移動させるかで、マス目の番号を陽に指定したことは全くありません。あくまで、0以上1未満の乱数を作り出す random() という関数で得られた実数値から1~30の整数を作りだし、該当するマス目の玉を出し入れしただけです。特定のマス目が有利だとか不利だとかは絶対にありえない。それにもかかわらず、大きな格差が生まれる。

さらに矢野氏の指摘です。

|

理系の思考で人間にアプローチする

以下は『データのみえざる手』(の第1章)を読んだ感想です。

| 科学的方法 |

まず思うのは、著者の態度は徹底的に科学的方法論にもとづいていることです。センサー技術を使ってデータを精密にかつ大量に採取し、それをコンピュータで分析し、そこから法則を見つける。その法則を理系学問の知見(第1章の場合は統計力学のボルツマン分布)を応用しながら説明しようとする・・・・・・。この科学的アプローチには好感がもてました。

思い起こすと「理系学問の知見が、人間や社会の理解に役立つ」という視点の記事を過去に二つ書きました。No.56「強い者は生き残れない」では、「生物が進化の過程で生き残る条件」と「企業の生き残り、存続の条件」が極めて似通っていることを書きました。そこでは「共生」と「協調」が生き残りのためのキー概念になっていました。

また、No.69-70「自己と非自己の科学」では、人間の免疫システムが持つ「冗長」「多義」「多様」「ランダム」「偶然」といった特徴が、社会における複雑な組織体の姿とよく似ていることを書きました。

『データの見えざる手』においても、物理学(統計力学)における分子の運動と、人間の体の動きの類似性が指摘してあります。あくまでアナロジーに過ぎないと思うし、同列に論ずることは出来ないはずです。しかし、「大量にあるものの個別の動きを知らなくても、全体としてマクロ的に言えることがある」という、物理学(統計力学)の基本的な考え方を参考にしつつ、人間の行動を説明するのは大いにアリだと思います。つまり「考え方を参考にする」わけです。

本書は「理系学問の知見、考え方が、人間や社会の理解に役立つ」という例の一つだと思いました。

| 我々は直感に裏切られる |

マス目に玉を出し入れするシミュレーションからわかることは、繰り返して書くと、

| ◆ | 平等なチャンスにもとづく "やりとりの繰り返し" が大きな差を生む | ||

| ◆ | 機会が均等だからこそ格差が生まれる |

ということです。これは我々の直感を裏切っています。なぜこのような結果になるかというと、"平等" とか "均等" とか言うけれど、それは平等や均等なチャンスということであってチャンスが実際に訪れるかどうかは確率的にバラツクからです。かつ、全体の資源の総量が一定だということにも起因している。資源がどんどん生まれる状況では、バラツキは生まれるものの、それは平均値の周囲の「おだやかな」バラツキになる。しかし総量が変わらない前提で資源を何回も繰り返してやりとりすると、大きな偏りが生まれる。これは、いわゆるゼロサム・ゲームというやつですね。株式の売買益で利益を得ようとすると、それはゼロサム・ゲームなので、誰かが得をすると誰かが損をする。それと同じです。

No.149「我々は直感に裏切られる」の中で、バースデー・パラドックス、巡回セールスマン問題、6次の隔たりなどの「直感を裏切る」例をあげましたが、これらは主として組み合わせの膨大さが人の想像を超えることに起因するものでした。今回の「マス目の間の玉のやりとり」はそれらとはまた違った「繰り返しが生む意外な結果」だと言えるでしょう。

| コンピュータは現代の顕微鏡 |

コンピュータは現代の(21世紀の)顕微鏡、ということからこの記事を始めたのですが、その感を強くしました。ただしこの「顕微鏡」が有効に働くためには、それに与えるデータを取得する技術の発達が欠かせません。その例がリスト・バンド型のウェアラブル・センサーだったわけです。

とはいえ、ウェアラブル・センサーから得られるデータは1年間で1人当たり20億個にもなります。このレベルの膨大なデータから法則性を導き出すのが、コンピュータとそこで走らせる分析プログラムです。今後もこの「顕微鏡」使って人間の行動や社会現象を支配する法則の探求が発展する予感がしました。

ここまでが『データの見えざる手』の第1章の紹介と感想です。この本にはほかに数々の興味ある分析が書かれています。次回にもう一つの分析例を紹介したいと思います。

(次回に続く)

No.164 - 黄金のアデーレ [映画]

No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたことから始めます。20世紀のヨーロッパ史に関係した話です。

1933年、ドイツではナチスが政権をとり、そのナチスは5年後の1938年にオーストリアを併合しました。この一連の経緯のなかで、多くのユダヤ人や文化人、学者、社会主義者・自由主義者が海外、特にアメリカに亡命しました。そしてロサンジェルスには、ドイツ・オーストリアから亡命してきた音楽家、およびその関係者の "コミュニティー" ができました。No.9 で書いた人名で言うと、

・コルンゴルト(1897-1957)作曲家

・シェーンベルク(1874-1951)作曲家

・ワルター(1876-1962)指揮者

・クレンペラー(1885-1973)指揮者

などです。コルンゴルトが自作のヴァイオリン協奏曲を献呈したアルマ=マーラー・ヴェルフェル(かつての、グスタフ・マーラー夫人)もロサンジェルスに住んでいたわけです。この地でコルンゴルトは数々の映画音楽を作曲し、それが現代のハリウッド映画の音楽の源流になったというのが No.9 の主旨でした。

この、ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画を最近みたので、今回はその映画の話を書こうと思います。『黄金のアデーレ』(2015。イギリス・アメリカ)です。

黄金のアデーレ

この映画は実話であることがポイントです。そのあらすじは以下のようです。

1998年の話です。ウィーン出身でロサンジェルスに住むマリア・アルトマン(当時82歳。演じるのはヘレン・ミレン)は、同じくロサンジェルスに住んでいた姉・ルイーゼの死を契機に、ある決意を固めました。姉の遺志を継ぎ、ナチスに略奪された絵を取り戻すという決意です。

その絵は、クリムトがマリアの伯母(母の姉)を描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』です。この絵はウィーンのブロッホ=バウアー家からナチスが略奪し、紆余曲折の結果、1998年当時はウィーンの国立・ベルヴェデーレ美術館に飾られていました。この絵の正当な持ち主はマリア・アルトマンとその兄弟姉妹だったのです。

マリアは友人の息子の弁護士、ランディ・シェーンベルク(俳優はライアン・レイノルズ)にこの件を依頼します。ランディは乗り気ではありませんでしたが、絵の時価が1億ドルと聞いて、やってみようという気になります。入社したばかりの法律事務所の了解もとりつけ、仕事として取り組むことになりました。

ランディとマリアは、オーストリア政府の「美術品返還審問会」に訴えるべく、ウィーンに行って調査を開始します。ベルヴェデーレ美術館が所有権の根拠としているのは、アデーレ・ブロッホ=バウアーが「自分の肖像画をベルヴェデーレに寄贈したい」との遺言を残していることでした。しかしランディは調査の結果、絵の本来の所有権は絵を発注してお金を支払ったアデーレの夫、フェルディナンド・ブロッホ=バウアーにあったこと、そして子供のいなかったフェルディナンドは遺言で「絵を弟・グスタフの子供たちへ遺贈する」と書いていた証拠を見い出したのです。ややこしいのですが、マリアの母親のテレーゼはグスタフと結婚し、その子供の一人がマリアです。つまり、マリアはアデーレの姪であると同時にフェルディナンドの姪でもあり、その時点で生きていた唯一の正当な絵の所有者だったのです。

この証拠をもとにランディとマリアは審問会に返還を要求しますが、結果は却下でした。『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は "オーストリアのモナリザ" とも言える絵画であり、オーストリア政府としてもおいそれと返すわけにはいかないのです。マリアはオーストリアの文化大臣から、不満なら裁判に訴えてくださいと言われました。オーストリアの法律では、裁判を起こすには争点となる絵の時価に見合う莫大な預託金(200万ドル)が必要です。つまり裁判を起こすのは実質的に不可能です。ランディとマリアはアメリカに帰国しました。

しかしランディはあきらめたわけではありませんでした。法律事務所の上司から手を引くように指示されても、法律事務所を退職してまで、この件に取り組みます。そして法律を丹念に調べ、アメリカの裁判所にオーストリア政府を訴えることが可能であることを見つけます。もう手を引きたいというマリアを説得し、ランディはアメリカでの裁判を戦います。そして最高裁までいったとき、オーストリア政府はウィーンでの裁判官による仲裁委員会での示談を提案したのでした。ランディはこの提案に乗り、ウィーンに乗り込みます。もうウィーンに行くのは嫌と言っていたマリアもランディを追ってウィーンに行きました。そして・・・・・・。

物語は、仲裁委員会でのランディの感動的な演説と、そして下されたマリアへの返還の決定(2006)で終わります。

映画では以上のあらすじに交差して、過去のウィーンでのマリアとブロッホ=バウアー家の人々の生活が挿入されます。幼いマリアと伯母のアデーレの交流、マリアの結婚、ナチスのオーストリア併合、マリアが夫とともに病身の父母を置いてウィーンを脱出したことなどです。ウィーン脱出の場面では、同じオーストリアを舞台にした「サウンド・オブ・ミュージック」のラスト・シーンを思い出しました。

この映画の一番の軸は、マリア・アルトマンの強い思いです。自分たち一族の悲痛な経験と、ホロコーストを含むユダヤ人たちの悲惨な体験を風化させてはならない、そのために絵を取り戻す、という強い思いです。

しかしそれはマリアの苦悩でもある。マリアは父母と引き裂かれ、愛するウィーンから追い出された人間です。当然、恨みもあるし、二度とウィーンに行きたくない、思いだしたくないという気持ちがある。それでも彼女は行動に出た。

さらにマリアがとった行動は、本来ならオーストリアにあるべきクリムトの名画『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』をアメリカに奪い取ることになる(実際、そうなった)わけです。このあたりのマリアの心情を、大女優、ヘレン・ミレンがうまく演じています。全体として、久しぶりの優れた映画だと思いました。以下はこの映画で感想というか、特に印象に残った3点です。

歴史と向かい合う

『黄金のアデーレ』で一番印象的だったのは、1938年のナチス・ドイツのオーストリア併合のときのウィーン市民の熱烈歓迎ぶりでした。ウィーンに進駐してきたナチスの軍隊を市民が迎える場面です。もちろん、ウィーンのユダヤ人たちは強い不安や恐怖を覚えるのですが、一般市民はナチスを熱狂的に歓迎します(ヒトラーはオーストリア出身)。さらに、ナチスの「ユダヤ人狩り」にウィーン市民が積極的に協力したことも、映画では描かれていました。このあたりは、書物で読んだり昔のニュース映画を見たりするより映画のインパクトが大きいと、改めて思いました。

マリアのウィーン時代の回想の場面では、ウィーンでのロケが多用されています。ナチスのウィーン進駐の場面も多数のウィーン市民が協力したとのことです。現代のオーストリア政府やウィーン市民にとって、ナチスのオーストリア併合は(世代を越えた)大変なトラウマのはずですが、この映画の監督によるとウィーン市民は非常に協力的だったそうです。

この映画は実話です。マリアとランディは、戦争やホロコーストを風化させないとの思いで、歴史(過去)と向き合いました。映画を制作したBBCの人たちや監督もその実話を知り、映画にして残すべきだという強い思いで制作した。そしてこの映画に協力したウィーン市民もまた、自分たちの国の過去(=自国の最大のトラウマ)と向き合ったわけです。

唐突かもしれませんが、2015年の天皇誕生日の記者会見を思いだしました。その会見で今上天皇は「年々、戦争を知らない世代が増加していきますが、先の戦争のことを十分に知り、考えを深めていくこととが日本の将来にとって極めて大切なことと思います」と述べられました。まさにその通りだと思います。もちろんこれは日本のことだけではないし、日本の戦争だけのことでもないのです。

ランディ・シェーンベルク

マリア・アルトマンとともに主人公であるランディ(ランドル)・シェーンベルクは、作曲家アーノルト・シェーンベルクの孫です。No.72「楽園のカンヴァス」で、シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』の感想を書きましたが、その作曲家の孫です。この記事の最初に「ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画」と書いたのは、その意味でした。

この映画で印象的だった2番目は、絵の返却という件にランディがのめり込んでいく、その「のめり込みよう」です。もともとランディは絵の時価が1億ドルということに魅力を感じて仕事を引き受けたわけです。しかしウィーンでの調査は同時に自分のルーツを訪ねる旅にもなった。ホロコースト記念館も訪ね、曾祖父が殺された収容所の名前も知った。そして彼の考えは変わっていくのです。

ランディは弁護士として独立したものの経営が苦しく、大手法律事務所に就職しました。上司はマリア・アルトマンの案件に見込みがないと判断してランディにやめるよう命令します。しかしランディはやめない。妻に内緒で法律事務所を退職し、マリアを説得して返還交渉を続けます。ランディもまた歴史を風化させないことの重要さに目覚めていったわけです。その過程がこの映画の見所だ思いました。

絵の魔力

3つ目の印象ですが、ランディが絵の返却に執着していくのには、もう一つの理由があると思いました。それはクリムトが描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』という絵そのものの魅力です。ランディは「何としてもこの絵を手に入れたい」と思ったのではないでしょうか。もちろん自分が手に入れるのではありません。手に入れようとするのは正当な所有者のマリア・アルトマンであり、自分は弁護士としてそれを助ける立場です。しかしそれはどうでもよい。この絵には人を "のめり込ませる" 魅力、もっと言うと "魔力" があると思います。その魔力の大きな要因は、クリムトがこの絵に多用した金箔=ゴールドでしょう。

1枚の絵の魅力が、一人の男の人生を変えた・・・・・・。この映画はそういう風に見てももよいと思いました。

余談ですが、映画の最初の方で画家(クリムト)が『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』を描くために、金箔をカンヴァスに貼る様子がクローズアップで出てきます。以前に金沢で金箔を貼る実演を見たことがありますが、箔の大きさといい、細い串だけで素早く貼るやり方といい、そっくりでした。思わず日本の屏風絵、特に琳派の作品を思い出しました。

今、琳派と書きましたが、そう言えば『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は尾形光琳の『紅白梅図屏風』と構図がそっくりです。また水流を類推させる模様をクリムトは描き込んでいます。『紅白梅図屏風』は19世紀末のウィーン万博に貸し出されたそうです。影響されたのかも知れません。

もう一つ余談ですが、実在のアデーレ・ブロッホ=バウアーは、20世紀初頭のウィーンで数々の文化人を自宅に招いて交流していました。映画のせりふにも出てきますが、自宅が文化サロンのような感じだった。その中のひとりが作曲家のリヒャルト・シュトラウスです。No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたように、リヒャルト・シュトラウスに代表される「後期ロマン派」の楽曲のスタイル、サウンドは、ロサンジェルスに亡命したコルンゴルトを通してハリウッド映画音楽の源流になったわけです。その意味で、この映画ではリヒャルト・シュトラウスの楽曲を要所要所で使って欲しかったと思いました。ほかならぬシェーンベルクの孫(ランディ)が主役の映画だし、映画の中ではランディがウィーンでシェーンベルク(祖父)の楽曲の演奏会に行く場面まであるのだから。

1933年、ドイツではナチスが政権をとり、そのナチスは5年後の1938年にオーストリアを併合しました。この一連の経緯のなかで、多くのユダヤ人や文化人、学者、社会主義者・自由主義者が海外、特にアメリカに亡命しました。そしてロサンジェルスには、ドイツ・オーストリアから亡命してきた音楽家、およびその関係者の "コミュニティー" ができました。No.9 で書いた人名で言うと、

・コルンゴルト(1897-1957)作曲家

・シェーンベルク(1874-1951)作曲家

・ワルター(1876-1962)指揮者

・クレンペラー(1885-1973)指揮者

などです。コルンゴルトが自作のヴァイオリン協奏曲を献呈したアルマ=マーラー・ヴェルフェル(かつての、グスタフ・マーラー夫人)もロサンジェルスに住んでいたわけです。この地でコルンゴルトは数々の映画音楽を作曲し、それが現代のハリウッド映画の音楽の源流になったというのが No.9 の主旨でした。

この、ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画を最近みたので、今回はその映画の話を書こうと思います。『黄金のアデーレ』(2015。イギリス・アメリカ)です。

黄金のアデーレ

この映画は実話であることがポイントです。そのあらすじは以下のようです。

1998年の話です。ウィーン出身でロサンジェルスに住むマリア・アルトマン(当時82歳。演じるのはヘレン・ミレン)は、同じくロサンジェルスに住んでいた姉・ルイーゼの死を契機に、ある決意を固めました。姉の遺志を継ぎ、ナチスに略奪された絵を取り戻すという決意です。

その絵は、クリムトがマリアの伯母(母の姉)を描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』です。この絵はウィーンのブロッホ=バウアー家からナチスが略奪し、紆余曲折の結果、1998年当時はウィーンの国立・ベルヴェデーレ美術館に飾られていました。この絵の正当な持ち主はマリア・アルトマンとその兄弟姉妹だったのです。

| ||

|

グスタフ・クリムト(1862-1918)

「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 1」(1907)

(ノイエ・ギャラリー:ニューヨーク)

クリムトはアデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像を2枚描いていて、最初に描いたのがこの作品である。3年をかけて描いたといわれる。この絵はエスティー・ローダー社長(当時)のロナルド・ローダーに買い取られ(2006)、現在はニューヨークのギャラリーにある。画像はWikipediaより。

| ||

マリアは友人の息子の弁護士、ランディ・シェーンベルク(俳優はライアン・レイノルズ)にこの件を依頼します。ランディは乗り気ではありませんでしたが、絵の時価が1億ドルと聞いて、やってみようという気になります。入社したばかりの法律事務所の了解もとりつけ、仕事として取り組むことになりました。

ランディとマリアは、オーストリア政府の「美術品返還審問会」に訴えるべく、ウィーンに行って調査を開始します。ベルヴェデーレ美術館が所有権の根拠としているのは、アデーレ・ブロッホ=バウアーが「自分の肖像画をベルヴェデーレに寄贈したい」との遺言を残していることでした。しかしランディは調査の結果、絵の本来の所有権は絵を発注してお金を支払ったアデーレの夫、フェルディナンド・ブロッホ=バウアーにあったこと、そして子供のいなかったフェルディナンドは遺言で「絵を弟・グスタフの子供たちへ遺贈する」と書いていた証拠を見い出したのです。ややこしいのですが、マリアの母親のテレーゼはグスタフと結婚し、その子供の一人がマリアです。つまり、マリアはアデーレの姪であると同時にフェルディナンドの姪でもあり、その時点で生きていた唯一の正当な絵の所有者だったのです。

この証拠をもとにランディとマリアは審問会に返還を要求しますが、結果は却下でした。『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は "オーストリアのモナリザ" とも言える絵画であり、オーストリア政府としてもおいそれと返すわけにはいかないのです。マリアはオーストリアの文化大臣から、不満なら裁判に訴えてくださいと言われました。オーストリアの法律では、裁判を起こすには争点となる絵の時価に見合う莫大な預託金(200万ドル)が必要です。つまり裁判を起こすのは実質的に不可能です。ランディとマリアはアメリカに帰国しました。

しかしランディはあきらめたわけではありませんでした。法律事務所の上司から手を引くように指示されても、法律事務所を退職してまで、この件に取り組みます。そして法律を丹念に調べ、アメリカの裁判所にオーストリア政府を訴えることが可能であることを見つけます。もう手を引きたいというマリアを説得し、ランディはアメリカでの裁判を戦います。そして最高裁までいったとき、オーストリア政府はウィーンでの裁判官による仲裁委員会での示談を提案したのでした。ランディはこの提案に乗り、ウィーンに乗り込みます。もうウィーンに行くのは嫌と言っていたマリアもランディを追ってウィーンに行きました。そして・・・・・・。

物語は、仲裁委員会でのランディの感動的な演説と、そして下されたマリアへの返還の決定(2006)で終わります。

映画では以上のあらすじに交差して、過去のウィーンでのマリアとブロッホ=バウアー家の人々の生活が挿入されます。幼いマリアと伯母のアデーレの交流、マリアの結婚、ナチスのオーストリア併合、マリアが夫とともに病身の父母を置いてウィーンを脱出したことなどです。ウィーン脱出の場面では、同じオーストリアを舞台にした「サウンド・オブ・ミュージック」のラスト・シーンを思い出しました。

| ||

|

「黄金のアデーレ」に主演したヘレン・ミレンとライアン・レイノルズ

| ||

この映画の一番の軸は、マリア・アルトマンの強い思いです。自分たち一族の悲痛な経験と、ホロコーストを含むユダヤ人たちの悲惨な体験を風化させてはならない、そのために絵を取り戻す、という強い思いです。

しかしそれはマリアの苦悩でもある。マリアは父母と引き裂かれ、愛するウィーンから追い出された人間です。当然、恨みもあるし、二度とウィーンに行きたくない、思いだしたくないという気持ちがある。それでも彼女は行動に出た。

さらにマリアがとった行動は、本来ならオーストリアにあるべきクリムトの名画『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』をアメリカに奪い取ることになる(実際、そうなった)わけです。このあたりのマリアの心情を、大女優、ヘレン・ミレンがうまく演じています。全体として、久しぶりの優れた映画だと思いました。以下はこの映画で感想というか、特に印象に残った3点です。

歴史と向かい合う

『黄金のアデーレ』で一番印象的だったのは、1938年のナチス・ドイツのオーストリア併合のときのウィーン市民の熱烈歓迎ぶりでした。ウィーンに進駐してきたナチスの軍隊を市民が迎える場面です。もちろん、ウィーンのユダヤ人たちは強い不安や恐怖を覚えるのですが、一般市民はナチスを熱狂的に歓迎します(ヒトラーはオーストリア出身)。さらに、ナチスの「ユダヤ人狩り」にウィーン市民が積極的に協力したことも、映画では描かれていました。このあたりは、書物で読んだり昔のニュース映画を見たりするより映画のインパクトが大きいと、改めて思いました。

| ||

|

ドイツ軍のオーストリア進駐 (映画の予告編より)

| ||

マリアのウィーン時代の回想の場面では、ウィーンでのロケが多用されています。ナチスのウィーン進駐の場面も多数のウィーン市民が協力したとのことです。現代のオーストリア政府やウィーン市民にとって、ナチスのオーストリア併合は(世代を越えた)大変なトラウマのはずですが、この映画の監督によるとウィーン市民は非常に協力的だったそうです。

この映画は実話です。マリアとランディは、戦争やホロコーストを風化させないとの思いで、歴史(過去)と向き合いました。映画を制作したBBCの人たちや監督もその実話を知り、映画にして残すべきだという強い思いで制作した。そしてこの映画に協力したウィーン市民もまた、自分たちの国の過去(=自国の最大のトラウマ)と向き合ったわけです。

唐突かもしれませんが、2015年の天皇誕生日の記者会見を思いだしました。その会見で今上天皇は「年々、戦争を知らない世代が増加していきますが、先の戦争のことを十分に知り、考えを深めていくこととが日本の将来にとって極めて大切なことと思います」と述べられました。まさにその通りだと思います。もちろんこれは日本のことだけではないし、日本の戦争だけのことでもないのです。

ランディ・シェーンベルク

マリア・アルトマンとともに主人公であるランディ(ランドル)・シェーンベルクは、作曲家アーノルト・シェーンベルクの孫です。No.72「楽園のカンヴァス」で、シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』の感想を書きましたが、その作曲家の孫です。この記事の最初に「ロサンジェルスの "ドイツ・オーストリア音楽家コミュニティー" に関係がある映画」と書いたのは、その意味でした。

この映画で印象的だった2番目は、絵の返却という件にランディがのめり込んでいく、その「のめり込みよう」です。もともとランディは絵の時価が1億ドルということに魅力を感じて仕事を引き受けたわけです。しかしウィーンでの調査は同時に自分のルーツを訪ねる旅にもなった。ホロコースト記念館も訪ね、曾祖父が殺された収容所の名前も知った。そして彼の考えは変わっていくのです。

ランディは弁護士として独立したものの経営が苦しく、大手法律事務所に就職しました。上司はマリア・アルトマンの案件に見込みがないと判断してランディにやめるよう命令します。しかしランディはやめない。妻に内緒で法律事務所を退職し、マリアを説得して返還交渉を続けます。ランディもまた歴史を風化させないことの重要さに目覚めていったわけです。その過程がこの映画の見所だ思いました。

絵の魔力

3つ目の印象ですが、ランディが絵の返却に執着していくのには、もう一つの理由があると思いました。それはクリムトが描いた『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』という絵そのものの魅力です。ランディは「何としてもこの絵を手に入れたい」と思ったのではないでしょうか。もちろん自分が手に入れるのではありません。手に入れようとするのは正当な所有者のマリア・アルトマンであり、自分は弁護士としてそれを助ける立場です。しかしそれはどうでもよい。この絵には人を "のめり込ませる" 魅力、もっと言うと "魔力" があると思います。その魔力の大きな要因は、クリムトがこの絵に多用した金箔=ゴールドでしょう。

1枚の絵の魅力が、一人の男の人生を変えた・・・・・・。この映画はそういう風に見てももよいと思いました。

余談ですが、映画の最初の方で画家(クリムト)が『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』を描くために、金箔をカンヴァスに貼る様子がクローズアップで出てきます。以前に金沢で金箔を貼る実演を見たことがありますが、箔の大きさといい、細い串だけで素早く貼るやり方といい、そっくりでした。思わず日本の屏風絵、特に琳派の作品を思い出しました。

今、琳派と書きましたが、そう言えば『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』は尾形光琳の『紅白梅図屏風』と構図がそっくりです。また水流を類推させる模様をクリムトは描き込んでいます。『紅白梅図屏風』は19世紀末のウィーン万博に貸し出されたそうです。影響されたのかも知れません。

|

尾形光琳 国宝「紅白梅図屏風」 (MOA美術館) |

もう一つ余談ですが、実在のアデーレ・ブロッホ=バウアーは、20世紀初頭のウィーンで数々の文化人を自宅に招いて交流していました。映画のせりふにも出てきますが、自宅が文化サロンのような感じだった。その中のひとりが作曲家のリヒャルト・シュトラウスです。No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたように、リヒャルト・シュトラウスに代表される「後期ロマン派」の楽曲のスタイル、サウンドは、ロサンジェルスに亡命したコルンゴルトを通してハリウッド映画音楽の源流になったわけです。その意味で、この映画ではリヒャルト・シュトラウスの楽曲を要所要所で使って欲しかったと思いました。ほかならぬシェーンベルクの孫(ランディ)が主役の映画だし、映画の中ではランディがウィーンでシェーンベルク(祖父)の楽曲の演奏会に行く場面まであるのだから。

No.163 - ピカソは天才か(続) [アート]

今回は、No.46「ピカソは天才か」の続きというか、補足です。No.46 では、ピカソがなぜ天才と言えるのかを書いた人の文章を引用しましたが、その中で中野京子さんがピカソの『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』(1900)を評した文章を引用しました。最近、中野さんは『名画の謎 対決篇』(文藝春秋 2015)という著書でこの絵を詳しく解説していたので、それを No.46 の補足として紹介したいと思います。

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』というと、オルセー美術館にあるルノワールの絵(1876)年が大変に有名ですが、24年後にピカソも全く同じ場所を描きました。

この絵はルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」と全く同じ場所で、同じようにカップルがダンスに興じる光景を描いたものです。しかし、ルノワールの絵は昼、ピカソの絵は夜です。そのためか、何となく "ムンク作品" を思わせる描き方になっている。この時期、ピカソは似たような画風の作品を何枚か描いています。パリに出たピカソがまず作り上げた「画風」と言えるでしょう。中野さんの解説を続けます。

ルノワールとピカソの差は、昼と夜の差というだけでなく、24年の時を経てムーラン・ド・ラ・ギャレットというダンスホールが "変質した" ことがあると言います。つまり、ルノワールの時代以前は比較的安価に庶民にダンスという娯楽を提供する場だった。しかしルノワールの時代以降、店はプロのダンサーによるフレンチ・カンカンを提供するようになり、従って料金も上がった。そうなると金持ちの "観客" が増え、金持ちが増えると客を装った娼婦も増えた・・・・・・。ルノワールの絵は、ムーラン・ド・ラ・ギャレットが "健全" だった時代の最後の輝きなのです。

現代なら、LGBT(の "L")と言うのでしょうか。その様子をあからさまに描いた絵というのは、そう多くはないのではと思います。ロートレックが描いた "ベッドの2人の女性の絵" がありますが、それはあくまで娼館という特別の場所でのシチュエーションです(浮世絵の類似の絵も遊郭です)。そいう意味でこのピカソの絵は貴重な作品だと思います。

No.46「ピカソは天才か」でも紹介したように、中野さんはピカソの "天才のあかし" として、この絵をあげています。上の引用の最後で、コクトーの小説の題名、「恐るべき子供たち = アンファン・テリブル」を引用しているのがその意味ですね。確かにそうだと思います。「ラファエロのように描けた」少年画家が、ラファエロとは全く違う絵画手法で、誰も描かなかったテーマを、パリに出てきてからわずか3ヶ月で描いてしまったのだから、天賦の才があったとでも言うしかないでしょう。

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』についてはここまでで、別の絵画作品をとりあげます。この文章は No.46「ピカソは天才か」の "補足" ですが、No.46 にはピカソの "青の時代" の絵を掲げなかったので、以下に追記します。

青の時代(1901-1904頃)

ピカソのいわゆる「青の時代」の絵は日本にも数点あります(たとえばポーラ美術館の『海辺の母子像』1902)。ここでは、ロンドンにある絵を掲げておきます。

思うのですが、画家は「自分独自のスタイル」をいかに確立するかが "命" と言えるでしょう。"職人としての画家" の時代はともかく、画家が芸術家として認知された以降、ないしは自らを芸術家と意識した以降は特にそうだと思います。初めての絵を見て「あっ! XXXX の絵だ」(XXXX は画家の名前)と分かる画家は実に多い。それは日本の画家でも西洋の画家でも同じです。画家の名前がすぐに出てこなくても、見たことのある画家の絵だと直感できる。

"スタイル"とは、絵の「描き方・画風」か、絵にする「モチーフ」か、あるいはその両方です。ここに独自性を出せるかどうか、先人にはない自分だけの個性を表現できるかどうかに画家の生命がかかっている。有名な画家は数多いし、高値で取引される絵も多いわけですが、人々が何を評価しているかというと、その根幹のところは「スタイル」だと思います。高名な画家の絵で、独自のスタイルを確立する前の若い頃の作品に高値がついたりもしますが、それはいわば美術史的価値・伝記的価値に値がついたのであって、絵画の本質とは離れています。

もちろん "スタイル" は、一つでなくてもいいわけです。一人の画家に複数の "スタイル" があってもいい。その "スタイル" を模索し、確立することに画家は命を削るわけです。作品を貫く "スタイル" があまり感じられないけど高名な画家というのは、あまり思いつきません。速水御舟はそうかも知れませんが、ただ、御舟の場合は模索の途中で夭折したためと考えられます。

ピカソの話に戻ります。ピカソは少年時代から「ラファエロのように描けた」と豪語していたのは有名な逸話です。しかし「ラファエロのように描く」だけでは芸術家とは言えません。それは早熟だった、と言っているに過ぎない。「ラファエロ」というのはイコール、西洋絵画のお手本という意味です。

しかし『シュミーズの少女』が描かれた時代の絵 = 青の時代の絵は違います。少年時代に「ラファエロのように描いた」画家が20歳代前半で描いた青の時代の絵には、他の画家にはない独特の "スタイル" があります。

などです。これは『シュミーズの少女』という絵だけでなく「青の時代」に共通しています。明らかに独自の "スタイル" が出来上がっている。このブログで「青の時代」の絵の画像を唯一掲載した、バーンズ・コレクションの『苦行者』という絵にも共通します(No.95「バーンズ・コレクション」参照。Room18 North Wall にある)。

ピカソは「青の時代」の作品について、エル・グレコの人物描写の影響を受けたと語ったそうです。しかしだからといってピカソの独創性にとってのマイナス・ポイントにはなりません。すべての芸術は過去の先人の作品の蓄積を踏まえた上で、芸術家としての独自性を発揮するものだからです。ピカソがスペイン画壇の偉大な先輩の影響を受けて「青の時代」の作品群を創り出したとしたら、それは十分に納得できることです。

そしてここからが本題で、題名の「ピカソは天才か」というテーマに関することです。ピカソは「青の時代」に確立した "スタイル" を全く捨て去ってしまったのですね。No.46「ピカソは天才か」にも書きましたが、「青の時代」の絵を絶賛する人は多いわけです。ピカソ作品に否定的な作家の開高健氏でさえ「青の時代」の作品を大いに評価していたことを No.46 に書きました。もし仮に「青の時代」のスタイルをもっと続けていたなら、ないしは続けないまでも、折りにふれて「青の時代」のスタイルで作品を描いていたなら、もっとたくさんの傑作絵画が生まれたと思うのは私だけではないと思います。それをピカソは捨て去った。

「青の時代」の絵(たとえば『シュミーズの少女』)を見ていると、なんとなく画家が次のように呟いているように思えるのです。

全くの考え過ぎでしょう。ピカソは友人の自殺に衝撃を受けて「青の時代」に入ったと、美術史では解説されています。ピカソも苦しんだ末に「青の時代」の傑作群を作り出したのだと思います。全くの考え過ぎだとは思いますが、しかしそういう風に想像したくなる。『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』と『シュミーズの少女』を比べると画風が全く違いますが、その時間間隔は2~3年です。ピカソの『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』の評論で中野京子さんは、

と書いていますが、それに習って言うと、

と想像してしまうのですね。そして、ここにこそ天才画家の天才たるゆえんがあると思います。創造し、しかも捨て去ったところに。

ピカソは画家として生涯、変化し続けた人ですが、葛飾北斎との類似性が指摘されています。二人の美術の専門家、美術評論家の故・瀬木 慎一氏と、浦上蒼穹堂(東洋古美術専門店)の主人・浦上 満氏の発言を引用しておきます。瀬木氏は生前のピカソ本人に面会した人です。また浦上氏は世界一の『北斎漫画』コレクターです。

ちなみに、番組タイトルの「ピカソを捨てた花の女」とは、画家のフランソワーズ・ジローのことです。

「変化の画家」というのは確かにそうです。北斎もピカソもさまざまなスタイルで描いていて、画風というようなものを完全に超越しています。

浦上氏が言うように、ピカソは浮世絵の春画を収集していました。2009-10年、バルセロナのピカソ美術館で「秘められたイメージ:ピカソと日本のエロティック版画」という企画展が開かれ、ピカソと春画の関係に焦点を当てた展示がされました(バルセロナ・ピカソ美術館の公式ホームページ参照)。「彼のキュビズムは春画からきているという説もある」というのは、この展示会でも示された仮説です(春画における人体の部分的なデフォルメのことを言っている)。

北斎の春画に『海女と蛸』という有名な作品があります。こういう絵を描く北斎の想像力(というか "妄想力")のすごさに驚きますが、この北斎の絵からインスピレーションを得たピカソの作品もバルセロナで展示されました。女性とともに描かれたのは、蛸ではなくイカになっています。実はこのピカソの "春画" は、本文で引用した『シュミーズの少女』と同じ年に描かれたのですね(1903年)。つまり年代だけをみると "青の時代の作品" ということになります。『シュミーズの少女』のような絵を描くと同時に "春画" を描くというのも、北斎(ないしは当時の浮世絵師)を連想させます。

北斎とピカソががもう一つ似ているのは、ものすごい多作だということです。北斎の作品数は "数え切れない" というのが正解で、ざっくり言うと "数万点" でしょう。ピカソもそれぐらいはある。「変化」と「多作」の画家、描き続けることに人生をかけた画家が、北斎とピカソです。

マティスはフォービズム仲間の "後輩" であるアルベール・マルケを「我らが北斎」と呼びました。マルケはフォービズムにしては穏やかな色使いで風景を中心に描いた画家で、マティスの言は「富嶽三十六景」などにみる北斎の風景画家としての側面を言っているのか、あるいはマルケが卓越したデッサン力の持ち主でそれを北斎になぞらえたのしょう。しかし北斎の画業のが極めて多岐に渡ることを考えると、「ピカソ=ヨーロッパの画狂老人」の方が北斎の本質をついています。

とにかく、ピカソが北斎を強く意識していたことは確かなようです。

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』というと、オルセー美術館にあるルノワールの絵(1876)年が大変に有名ですが、24年後にピカソも全く同じ場所を描きました。

|

| ||

|

パブロ・ピカソ

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1900) (ソロモン・R・グッゲンハイム美術館) | ||

この絵はルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」と全く同じ場所で、同じようにカップルがダンスに興じる光景を描いたものです。しかし、ルノワールの絵は昼、ピカソの絵は夜です。そのためか、何となく "ムンク作品" を思わせる描き方になっている。この時期、ピカソは似たような画風の作品を何枚か描いています。パリに出たピカソがまず作り上げた「画風」と言えるでしょう。中野さんの解説を続けます。

|

ルノワールとピカソの差は、昼と夜の差というだけでなく、24年の時を経てムーラン・ド・ラ・ギャレットというダンスホールが "変質した" ことがあると言います。つまり、ルノワールの時代以前は比較的安価に庶民にダンスという娯楽を提供する場だった。しかしルノワールの時代以降、店はプロのダンサーによるフレンチ・カンカンを提供するようになり、従って料金も上がった。そうなると金持ちの "観客" が増え、金持ちが増えると客を装った娼婦も増えた・・・・・・。ルノワールの絵は、ムーラン・ド・ラ・ギャレットが "健全" だった時代の最後の輝きなのです。

|

現代なら、LGBT(の "L")と言うのでしょうか。その様子をあからさまに描いた絵というのは、そう多くはないのではと思います。ロートレックが描いた "ベッドの2人の女性の絵" がありますが、それはあくまで娼館という特別の場所でのシチュエーションです(浮世絵の類似の絵も遊郭です)。そいう意味でこのピカソの絵は貴重な作品だと思います。

No.46「ピカソは天才か」でも紹介したように、中野さんはピカソの "天才のあかし" として、この絵をあげています。上の引用の最後で、コクトーの小説の題名、「恐るべき子供たち = アンファン・テリブル」を引用しているのがその意味ですね。確かにそうだと思います。「ラファエロのように描けた」少年画家が、ラファエロとは全く違う絵画手法で、誰も描かなかったテーマを、パリに出てきてからわずか3ヶ月で描いてしまったのだから、天賦の才があったとでも言うしかないでしょう。

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』についてはここまでで、別の絵画作品をとりあげます。この文章は No.46「ピカソは天才か」の "補足" ですが、No.46 にはピカソの "青の時代" の絵を掲げなかったので、以下に追記します。

青の時代(1901-1904頃)

ピカソのいわゆる「青の時代」の絵は日本にも数点あります(たとえばポーラ美術館の『海辺の母子像』1902)。ここでは、ロンドンにある絵を掲げておきます。

| ||

|

パブロ・ピカソ

「シュミーズの少女」(1903) (テート・ギャラリー) | ||

思うのですが、画家は「自分独自のスタイル」をいかに確立するかが "命" と言えるでしょう。"職人としての画家" の時代はともかく、画家が芸術家として認知された以降、ないしは自らを芸術家と意識した以降は特にそうだと思います。初めての絵を見て「あっ! XXXX の絵だ」(XXXX は画家の名前)と分かる画家は実に多い。それは日本の画家でも西洋の画家でも同じです。画家の名前がすぐに出てこなくても、見たことのある画家の絵だと直感できる。

"スタイル"とは、絵の「描き方・画風」か、絵にする「モチーフ」か、あるいはその両方です。ここに独自性を出せるかどうか、先人にはない自分だけの個性を表現できるかどうかに画家の生命がかかっている。有名な画家は数多いし、高値で取引される絵も多いわけですが、人々が何を評価しているかというと、その根幹のところは「スタイル」だと思います。高名な画家の絵で、独自のスタイルを確立する前の若い頃の作品に高値がついたりもしますが、それはいわば美術史的価値・伝記的価値に値がついたのであって、絵画の本質とは離れています。

もちろん "スタイル" は、一つでなくてもいいわけです。一人の画家に複数の "スタイル" があってもいい。その "スタイル" を模索し、確立することに画家は命を削るわけです。作品を貫く "スタイル" があまり感じられないけど高名な画家というのは、あまり思いつきません。速水御舟はそうかも知れませんが、ただ、御舟の場合は模索の途中で夭折したためと考えられます。

ピカソの話に戻ります。ピカソは少年時代から「ラファエロのように描けた」と豪語していたのは有名な逸話です。しかし「ラファエロのように描く」だけでは芸術家とは言えません。それは早熟だった、と言っているに過ぎない。「ラファエロ」というのはイコール、西洋絵画のお手本という意味です。

しかし『シュミーズの少女』が描かれた時代の絵 = 青の時代の絵は違います。少年時代に「ラファエロのように描いた」画家が20歳代前半で描いた青の時代の絵には、他の画家にはない独特の "スタイル" があります。

| ・ | プルシアン・ブルーの深い青を多用した色使い | ||

| ・ | 独特の描線で描かれた人物 | ||

| ・ | "憂い" や "悲しみ"、"不安"、"孤独" などを感じるが、それを突き抜けた人間の "純粋さ" や、さらには "崇高さ" も感じる表現 |

などです。これは『シュミーズの少女』という絵だけでなく「青の時代」に共通しています。明らかに独自の "スタイル" が出来上がっている。このブログで「青の時代」の絵の画像を唯一掲載した、バーンズ・コレクションの『苦行者』という絵にも共通します(No.95「バーンズ・コレクション」参照。Room18 North Wall にある)。

ピカソは「青の時代」の作品について、エル・グレコの人物描写の影響を受けたと語ったそうです。しかしだからといってピカソの独創性にとってのマイナス・ポイントにはなりません。すべての芸術は過去の先人の作品の蓄積を踏まえた上で、芸術家としての独自性を発揮するものだからです。ピカソがスペイン画壇の偉大な先輩の影響を受けて「青の時代」の作品群を創り出したとしたら、それは十分に納得できることです。

そしてここからが本題で、題名の「ピカソは天才か」というテーマに関することです。ピカソは「青の時代」に確立した "スタイル" を全く捨て去ってしまったのですね。No.46「ピカソは天才か」にも書きましたが、「青の時代」の絵を絶賛する人は多いわけです。ピカソ作品に否定的な作家の開高健氏でさえ「青の時代」の作品を大いに評価していたことを No.46 に書きました。もし仮に「青の時代」のスタイルをもっと続けていたなら、ないしは続けないまでも、折りにふれて「青の時代」のスタイルで作品を描いていたなら、もっとたくさんの傑作絵画が生まれたと思うのは私だけではないと思います。それをピカソは捨て去った。

「青の時代」の絵(たとえば『シュミーズの少女』)を見ていると、なんとなく画家が次のように呟いているように思えるのです。

| 画家の皆さんは独自のスタイルを作り出そうと躍起になっていらっしゃるようですが、別に難しいことではありませんよ。たとえばこの絵はどうです? こういう風に少女を(人間を)描いた画家は、かつて無かったでしょう。私は最近このようなスタイルで描いていますが、もうすぐ別の画風に転じるつもりです ── ピカソ |

全くの考え過ぎでしょう。ピカソは友人の自殺に衝撃を受けて「青の時代」に入ったと、美術史では解説されています。ピカソも苦しんだ末に「青の時代」の傑作群を作り出したのだと思います。全くの考え過ぎだとは思いますが、しかしそういう風に想像したくなる。『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』と『シュミーズの少女』を比べると画風が全く違いますが、その時間間隔は2~3年です。ピカソの『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』の評論で中野京子さんは、

| それにしてもピカソは19歳で、しかもちょちょいのちょいというように描きあげたのだった。アンファン・テリブル。 |

と書いていますが、それに習って言うと、

| ピカソは20歳代前半で、ちょちょいのちょいというように一連の "青い絵" を描きあげ、しかもそれを捨てたのだった。 |

と想像してしまうのですね。そして、ここにこそ天才画家の天才たるゆえんがあると思います。創造し、しかも捨て去ったところに。

| 補記 |

ピカソは画家として生涯、変化し続けた人ですが、葛飾北斎との類似性が指摘されています。二人の美術の専門家、美術評論家の故・瀬木 慎一氏と、浦上蒼穹堂(東洋古美術専門店)の主人・浦上 満氏の発言を引用しておきます。瀬木氏は生前のピカソ本人に面会した人です。また浦上氏は世界一の『北斎漫画』コレクターです。

|

ちなみに、番組タイトルの「ピカソを捨てた花の女」とは、画家のフランソワーズ・ジローのことです。

|

「変化の画家」というのは確かにそうです。北斎もピカソもさまざまなスタイルで描いていて、画風というようなものを完全に超越しています。

浦上氏が言うように、ピカソは浮世絵の春画を収集していました。2009-10年、バルセロナのピカソ美術館で「秘められたイメージ:ピカソと日本のエロティック版画」という企画展が開かれ、ピカソと春画の関係に焦点を当てた展示がされました(バルセロナ・ピカソ美術館の公式ホームページ参照)。「彼のキュビズムは春画からきているという説もある」というのは、この展示会でも示された仮説です(春画における人体の部分的なデフォルメのことを言っている)。

| |||

|

| |||

北斎とピカソががもう一つ似ているのは、ものすごい多作だということです。北斎の作品数は "数え切れない" というのが正解で、ざっくり言うと "数万点" でしょう。ピカソもそれぐらいはある。「変化」と「多作」の画家、描き続けることに人生をかけた画家が、北斎とピカソです。

マティスはフォービズム仲間の "後輩" であるアルベール・マルケを「我らが北斎」と呼びました。マルケはフォービズムにしては穏やかな色使いで風景を中心に描いた画家で、マティスの言は「富嶽三十六景」などにみる北斎の風景画家としての側面を言っているのか、あるいはマルケが卓越したデッサン力の持ち主でそれを北斎になぞらえたのしょう。しかし北斎の画業のが極めて多岐に渡ることを考えると、「ピカソ=ヨーロッパの画狂老人」の方が北斎の本質をついています。

とにかく、ピカソが北斎を強く意識していたことは確かなようです。

(2017.1.14)