No.255 - フォリー・ベルジェールのバー [アート]

No.155「コートールド・コレクション」で、エドゥアール・マネの傑作『フォリー・ベルジェールのバー』のことを書きました。この作品は、英国・ロンドンにあるコートールド・ギャラリーの代表作、つまりギャラリーの "顔"と言っていい作品です。

最近ですが、中野京子さんが『フォリー・ベルジェールのバー』の評論を含む本を出版されました。これを機会に再度、この絵をとりあげたいと思います。

マネ最晩年の傑作

まず、中野京子さんの解説で本作を見ていきます。以下の引用で下線は原文にはありません。また漢数字を算用数字に直したところがあります。

コートールド・ギャラリーはロンドンのコヴェント・ガーデンに近い「サマセット・ハウス」という建物の一角にある美術館で、その中に英国の実業家、サミュエル・コートールド(1876-1947)のコレクションが展示されています。こじんまりしたコレクションで、印象派・ポスト印象派の絵画は、わずか2室程度にあるだけです。しかし収集された絵画の質は素晴らしく、傑作が目白押しに並んでいる部屋の光景は壮観です。その中でもひときわ目を引くのが『フォリー・ベルジェールのバー』です。中野さんの説明にあるように、この作品はマネが画家としての力を振り絞って描いた生涯最後の大作です。

上の引用の最後で、少々唐突に「ラス・メニーナスを意識したものであろう」とあるのですが、これについては後で書くことにします。

フォリー・ベルジェール

マネの本作を理解するためには、題名となっている "フォリー・ベルジェール" を知る必要があります。そもそも "フォリー・ベルジェール" とはどんな場所だったのか。中野さんの解説を聞きましょう。

上の引用のようなフォリー・ベルジェールの状況を知ると、この絵のヒロインであるスタンドバーの売り子嬢の "意味" も理解できるようになります。

実は文豪のモーパッサン(1850-1893)は、マネと同様にフォリー・ベルジェールを熟知していました(ちなみに彼も梅毒が原因で42歳で死去)。モーパッサンはマネの死の2年後(1885)に長編小説『ベラミ』を刊行しました。野心的な貧しい若者が金持ちの女性を利用してのし上がってゆく物語です。この『ベラミ』にフォリー・ベルジェールが登場し、マネが描いたスタンドバーについても書かれています。

この絵の構図の特徴は、画面下部に描かれたスタンドバーのカウンターと、その背後の画面のほとんどを占める鏡です。これによってフォリー・ベルジェール内部を活写するというしかけになっています。

背の高い鏡

絵の構図の大きな特徴は、カンヴァスの多くを鏡像が占めていることです。そしてよく指摘されることですが、この鏡像は一見リアルに見えてそうではありません。

まず、売り子嬢の向かって左にある酒瓶の鏡像が奇妙です。カウンターと鏡はカンヴァスに平行なはずなのに、酒瓶の鏡像の位置は右に偏り過ぎています。このように映るためには、鏡がカウンターに対して斜め(=向かって左に奥行きがあり、右がせり出してきている)になっていなければなりません。また、位置だけではなく酒瓶の数が不一致だし、シャンパンとビールの位置関係が鏡像で逆転しています。

何より奇妙なのは、カンヴァスの右の方の女性の後ろ姿です。これは売り子嬢の鏡像と考えるしかないわけですが、だとすると酒瓶と同じで、鏡を斜めに設置しない限りこの位置に映ることはありえない。

その売り子嬢と話している髭を蓄えたシルクハットの紳士ですが、この紳士は左右の位置関係に加えて高さが変です。フォリー・ベルジェールのスタンドバーの床はホールの床より高いので、本来なら彼女の方が紳士を見下ろすはずですが、それが逆になっている。中野さんは「厳然たる階級の上下を示すごとく、見下ろしているのは紳士だ」と書いています。

マネは意図的な空間処理をして、アートとしての構図を目指しました。中野さんは次のようにまとめています。

空中ブランコ乗り

中野さんは『フォリー・ベルジェールのバー』に描かれている2人の女性のことを書いています。一人はもちろんスタンドバーの売り子嬢ですが、もう一人は空中ブランコ乗りです。このあたりが評論のコアの部分です。

まず空中ブランコ乗りですが、カンヴァスの左上に空中ブランコと青緑の靴を履いた小さな足(=女性の足)が描かれています。情報はこれだけなので、どんな女性かはわかりません。ただ、空中ブランコ乗りは当時の貧しい少女の憧れの職業だったといいます。

ユトリロは10代でアルコール中毒になるのですが、その治療の一貫で母は息子に絵を描くことを勧めます。母は、大画家になるような絵の才能が息子にあるとは思っていなかったようです。こういった話は、シュザンヌ・ヴァラドンとモーリス・ユトリロの "母子物語" によく出てきます。もし、ヴァラドンが空中ブランコで怪我をしなかったらモデルになることはなく、従って画家になることもなかったと推察できる。ヴァラドンとユトリロの親子関係の発端は、空中ブランコからの落下にあるとも言えそうです。

スタンドバーの売り子嬢

さて『フォリー・ベルジェールのバー』のヒロインである、スタンドバーの売り子嬢です。中野さんは彼女の境遇と心情を想像する文章を書いているのですが、そこが評論のキモの部分です。少々長くなりますが、そのあたりの文章を引用します。

"ありえない位置" に描かれた女性の後ろ姿が売り子嬢だとすると、彼女はシルクハットの紳士と向かい合っていることになります。はたしてそれは現実なのか、それともイルージョンなのか。フォリー・ベルジェールは現実世界であると同時に、客にイルージョンを提供しています。だとするとこの作品の鏡の向こうの世界も、現実の反映と同時に、その一部は幻影なのかもしれない ・・・・・・。

中野京子さんの絵画の評論は、画家が絵に込めた(ないしは秘めた)物語を解き明かす、というタイプが多いわけです。もしくは、制作の背景や画家の心情と絵画表現との関係性を明らかにするタイプです。しかし上の引用はそうではなく、絵から受ける印象をもとに物語を想像(創作)したものです。それもまた、絵画を鑑賞する一つの方法です。その中にさりげなくモーパッサンの『ベラミ』の主人公を思わせる表現(貧しいが美貌の青年)と、シュザンヌ・ヴァラドンの10代の経験(空中ブランコからの転落)を織り込んだのが、上に引用した文章なのでした。

最大のポイントは、売り子嬢の「空虚な瞳、虚ろな表情」です。引用しませんでしたが中野さんは「目の焦点はどこにも合っていない。虚無」とも書いています。もし彼女が今現在、シルクハットの紳士と会話しているのなら「虚ろな表情」はおかしいわけです。売り子嬢としての "仕事用の笑み" を浮かべているはずです。しかしそうはなっていない。ということは、カンヴァスの右側に描かれた彼女と紳士の鏡像は、彼女の幻想(ないしは期待)かもしれないし、あるいは数10分前の回想かも知れない ・・・・・・。そう思わせるところがこの作品のポイントであり、そこから中野さんのような創作物語も生まれるわけです。

人は人の表情に敏感です。ちょっとした表情の変化、目や口や頬の微細な動きが作り出す "光" や "影" を感じ取ってしまいます。それは人がこの社会で生きていくために大切な能力です。マネの筆致は「空虚な瞳、虚ろな表情」と観る人に感じさせるヒロインの表情を作り上げた。それがこの絵に物語性を付与した。そういうことだと思います。

この作品には何重もの企みや仕掛けが込められています。その仕掛けの中で、大都市パリの "今" を描き切ったものと言えるでしょう。

ラス・メニーナス

さて、『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」に画像を引用)のことです。中野さんは『フォリー・ベルジェールのバー』について、

と、さらりと書いているのですが、なぜそういった推測が出てきたのでしょうか。また、これは妥当なのかどうか。

一見すると『ラス・メニーナス』を意識したとは見えないのですが、おそらく「企みのある空間構成」という点が似ていて、そういう推測になったのだと考えられます。

一般に、画家が先人にインスピレーションを得て絵を描く場合、そのありようは多様で、かつ微妙です。思い出すのが「ラス・メニーナスへのオマージュ」として描かれた、ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925)の『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館。以下「ボイト家の娘たち」)です。No.36「ベラスケスへのオマージュ」で紹介した絵ですが、奇しくも『フォリー・ベルジェールのバー』と同じ年に描かれました。No.36 にも書いたのですが、この絵は2010年にボストン美術館からプラド美術館に貸し出され、プラド美術館は招待作品として『ラス・メニーナス』と並べて展示しました。天下の2大美術館が「ボイト家の娘たち」はベラスケスを踏まえた絵だと認めたことになります。

一見しただけでは「ボイト家の娘たち」が『ラス・メニーナス』へのオマージュ作品とはわかりません。しかしよく見ると空間構成に類似性があります。まず手前に室内の光、その奥に闇、闇の向こうに窓の光という空間構成であることです。また、4人の姉妹を年齢順に手前から奥へと、ポーズを変えて配置して空間を演出しています。これによって一つの空間に「少女の成長 = 時間の流れ」を表現したかのように見える。2つ描かれている有田焼の大きな壷の配置も独特です。こういった「企みのある空間構成」が似ています(その他、No.36 参照)。

だとすると、マネの『フォリー・ベルジェールのバー』が『ラス・メニーナス』を意識したぐらいのことは十分にありうる。それに、マネは明白にベラスケスへのオマージュだとわかる作品を描いています。それが『悲劇役者(ハムレットに扮するルビエール)』(1866。ワシントン・ナショナル・ギャラリー)で、この絵がベラスケスの『道化師 パブロ・デ・バリャドリード』に感銘を受けて描かれたことは、No.36「ベラスケスへのオマージュ」に書きました。

さらにマネは『ラス・メニーナス』を絶賛しています。No.230-1「消えたベラスケス」で紹介した、英国の美術ジャーナリスト、ローラ・カミングの本には、『ラス・メニーナス』を見たマネについて次のように書かれています。

そこまで絶賛する絵なのだから、画家人生の最後に『ラス・メニーナス』を意識した絵を描くことは十分考えられると思います。『悲劇役者』ならスペイン訪問(1865)のすぐあとに描けた(1866)。しかし『ラス・メニーナス』を踏まえた絵など、そう簡単に描けるものではない。マネはいろいろと構想を練り、やっと16年後に『フォリー・ベルジェールのバー』に辿りついた ・・・・・・ というような想像をしてもよいと思います。

そして『ラス・メニーナス』と『フォリー・ベルジェールのバー』の類似性を言うなら、やはり「鏡」です。『ラス・メニーナス』のキー・アイテムの一つは国王夫妻が映っている鏡です。ということは、鑑賞者の位置には国王夫妻がいることになります。そのアナロジーから言うと『フォリー・ベルジェールのバー』の鑑賞者の位置にはシルクハットの紳士がいることになる。いや、そんなことはありえない、あまりに位置関係が違い過ぎる。とすると、紳士の鏡像は幻影なのか ・・・・・・。

鏡を、19世紀の時点で最大限に効果的に使った絵、それが『フォリー・ベルジェールのバー』だと言えるでしょう。

鏡の中の世界

その鏡ですが、『ラス・メニーナス』の鏡は数十センチ程度の小さなものです。これは17世紀の絵であって、当時は完全に平面の大きな板ガラスを製造するのが困難でした。ところが19世紀のマネの時代になると、技術進歩によってヒトの背丈より高いような鏡が作れるようになった。

現代の我々は、人間の背丈より高い大きな鏡を見ても何とも思いません。そういう鏡をよく見かけるからです(私の家にもある)。しかし19世紀の時点で大きな鏡を目のあたりにした普通の市民は感激したのではないでしょうか。鏡の向こうにもうひとつの世界が展開しているようにリアルに思えるのだから。

鏡で思い出すことがあります。マネと同じ年に生まれた英国の学者で作家のルイス・キャロル(1832-1898)は、1865年に『不思議の国のアリス』を出版しました。これが大変に好評だったため、キャロルは続編の『鏡の国のアリス』(1871)を出版しました。『フォリー・ベルジェールのバー』が描かれる10年前です。この本の原題は『Through the Looking Glass - 鏡を通り抜けて』で、アリスが「鏡の向こうはどんな世界だろう」と空想するところから始まるファンタジーです。原書には、まさにアリスが鏡をすり抜ける挿し絵があります。『不思議の国のアリス』ではウサギの穴が異世界への入り口でしたが、今度は「姿見」が別世界への入り口なのです。

キャロルにとっても、大きな鏡や姿見によって "こちらの世界" と "あちらの世界" が同居するようにリアルに感じられるのが、インスピレーションの源泉となったのではないでしょうか。『鏡の国のアリス』のストーリーのキー・コンセプトは、"逆転"、"あべこべ" です。鏡の向こうの世界は、現実(=真実)を映し出すものであると同時に、左右が反転した幻影の世界、イルージョンなのです。

おそらくマネもフォリー・ベルジェールのスタンドバーの後ろに設えられた鏡に引きつけられるものがあったのだと思います。プラド美術館で見た『ラス・メニーナス』の記憶が戻ってきたのかもしれない。

『フォリー・ベルジェールのバー』は、近代文明の産物(鏡)と大都会の歓楽街(店)、その都会で必死に生きる女性という "現代" を描き切った傑作でしょう。もちろんそこに『ラス・メニーナス』に迫ってみたいという画家としての "野心" があったのかも知れません。

英国・BBCの調査

『フォリー・ベルジェールのバー』の評論は、中野京子さんの「運命の絵」シリーズの2作目(副題:もう逃れられない)に掲載されたものですが、1作目の「運命の絵」(文藝春秋。2017.3.10)に興味深い話がのっていました。ちょっと引用してみます。

6人もランキング入りしたイギリス人画家の作品の中で、唯一、納得性が高いのは、1位のターナーの『戦艦テレメール号』でしょう。役目を終えた戦艦が解体のためにテムズ川を曳航されていく、夕陽を背景に、哀愁を帯びて ・・・・・・ という絵です。しかしその他の絵はあまり知らないし、名前さえ知らない画家がある。コンスタブルの『干草車』はどこかで観た記憶があるのですが、忘れてしまいました(調べてみると、ロンドン・ナショナル・ギャラリー)。

「自国の画家びいき」になってしまったのはやむを得ないのでしょう。逆のことを考えてみたらわかります。日本で NHK が同様の調査をしたとして、エル・グレコ(大原美術館)、ゴッホ(損保ジャパン日本興亜美術館)などに加え、長谷川等伯、円山応挙、伊藤若冲、葛飾北斎、横山大観、東山魁夷の傑作がランクインしたとしても(これは例です)、一般のイギリス人に理解できる日本の画家は北斎ぐらいに違いないからです。

「自国の画家びいき」はやむを得ない。それを認めたとして、だったらジョン・エヴァレット・ミレイの『オフィーリア』(テート・ブリテン)が入っていないのは、いったいどういう訳なのでしょうか。「文学の国」イギリスでは絵画に物語性が求めらるとしたら、『オフィーリア』はイギリス人の誰もが知っている物語がテーマなのに ・・・・・・。やはり不思議なリストです。

不思議なリストではあるが、注目すべきは "外国画家" の作品です。ランクインした4作品のトップがマネの『フォリー・ベルジェールのバー』なのですね(しかも3位)。それも『アルノルフィーニ夫妻の肖像』や『ひまわり』といった "強豪"、その他の中野さんがあげている画家やピカソ(たとえばテート・ギャラリーの『泣く女』)などの "強豪" を押さえてのトップです。

その理由はというと、中野京子さんがあげたキーワードである "物語性" ではないでしょうか。『フォリー・ベルジェールのバー』以外の "外国画家" の作品もそうです。ファン・エイクの絵は、種々の解説にあるように明らかに物語性があります(またしても "鏡" が登場。No.93「生物が主題の絵」に画像を掲載)。デラ・フランチェスカの絵のような宗教画(や神話画)は、その背後に "物語" がべっとりと付着していることは言うまでもありません。ゴッホの『ひまわり』は、それ自体には物語性がありませんが、一般の鑑賞者は、あまりにも有名になってしまったゴッホの生涯、特にパリ→南仏→パリ近郊という約3年間の "ゴッホ物語" を意識するわけです(そう言えば、耳切り事件の直後の包帯をした自画像がコートールドにある)。

そういった中での『フォリー・ベルジェールのバー』です。この絵の前に立つと、まず "普通とはちょっと違う絵" だと直感できます。そして、売り子嬢や、カンヴァスに配置されたさまざまなアイテムを順に観ていくと、次第に "物語" を意識するようになる。

この絵が傑作たるゆえんは「現代を描き切ったこと」に加え、そこに込められた「物語性」である。そういうことだと思います。

最近ですが、中野京子さんが『フォリー・ベルジェールのバー』の評論を含む本を出版されました。これを機会に再度、この絵をとりあげたいと思います。

| ||

|

エドゥアール・マネ(1832-1883)

「フォリー・ベルジェールのバー」(1881-2) (96×130cm) コートールド・ギャラリー(ロンドン) | ||

マネ最晩年の傑作

まず、中野京子さんの解説で本作を見ていきます。以下の引用で下線は原文にはありません。また漢数字を算用数字に直したところがあります。

|

| |||

上の引用の最後で、少々唐突に「ラス・メニーナスを意識したものであろう」とあるのですが、これについては後で書くことにします。

フォリー・ベルジェール

マネの本作を理解するためには、題名となっている "フォリー・ベルジェール" を知る必要があります。そもそも "フォリー・ベルジェール" とはどんな場所だったのか。中野さんの解説を聞きましょう。

|

上の引用のようなフォリー・ベルジェールの状況を知ると、この絵のヒロインであるスタンドバーの売り子嬢の "意味" も理解できるようになります。

実は文豪のモーパッサン(1850-1893)は、マネと同様にフォリー・ベルジェールを熟知していました(ちなみに彼も梅毒が原因で42歳で死去)。モーパッサンはマネの死の2年後(1885)に長編小説『ベラミ』を刊行しました。野心的な貧しい若者が金持ちの女性を利用してのし上がってゆく物語です。この『ベラミ』にフォリー・ベルジェールが登場し、マネが描いたスタンドバーについても書かれています。

|

この絵の構図の特徴は、画面下部に描かれたスタンドバーのカウンターと、その背後の画面のほとんどを占める鏡です。これによってフォリー・ベルジェール内部を活写するというしかけになっています。

|

背の高い鏡

絵の構図の大きな特徴は、カンヴァスの多くを鏡像が占めていることです。そしてよく指摘されることですが、この鏡像は一見リアルに見えてそうではありません。

まず、売り子嬢の向かって左にある酒瓶の鏡像が奇妙です。カウンターと鏡はカンヴァスに平行なはずなのに、酒瓶の鏡像の位置は右に偏り過ぎています。このように映るためには、鏡がカウンターに対して斜め(=向かって左に奥行きがあり、右がせり出してきている)になっていなければなりません。また、位置だけではなく酒瓶の数が不一致だし、シャンパンとビールの位置関係が鏡像で逆転しています。

何より奇妙なのは、カンヴァスの右の方の女性の後ろ姿です。これは売り子嬢の鏡像と考えるしかないわけですが、だとすると酒瓶と同じで、鏡を斜めに設置しない限りこの位置に映ることはありえない。

その売り子嬢と話している髭を蓄えたシルクハットの紳士ですが、この紳士は左右の位置関係に加えて高さが変です。フォリー・ベルジェールのスタンドバーの床はホールの床より高いので、本来なら彼女の方が紳士を見下ろすはずですが、それが逆になっている。中野さんは「厳然たる階級の上下を示すごとく、見下ろしているのは紳士だ」と書いています。

マネは意図的な空間処理をして、アートとしての構図を目指しました。中野さんは次のようにまとめています。

|

空中ブランコ乗り

中野さんは『フォリー・ベルジェールのバー』に描かれている2人の女性のことを書いています。一人はもちろんスタンドバーの売り子嬢ですが、もう一人は空中ブランコ乗りです。このあたりが評論のコアの部分です。

まず空中ブランコ乗りですが、カンヴァスの左上に空中ブランコと青緑の靴を履いた小さな足(=女性の足)が描かれています。情報はこれだけなので、どんな女性かはわかりません。ただ、空中ブランコ乗りは当時の貧しい少女の憧れの職業だったといいます。

|

-01c64.jpg)

| ||

|

アンリ・トゥールーズ = ロートレック(1864-1901)

「二日酔い(シュザンヌ・ヴァラドン)」(1887/9) (ハーバード美術館) | ||

ユトリロは10代でアルコール中毒になるのですが、その治療の一貫で母は息子に絵を描くことを勧めます。母は、大画家になるような絵の才能が息子にあるとは思っていなかったようです。こういった話は、シュザンヌ・ヴァラドンとモーリス・ユトリロの "母子物語" によく出てきます。もし、ヴァラドンが空中ブランコで怪我をしなかったらモデルになることはなく、従って画家になることもなかったと推察できる。ヴァラドンとユトリロの親子関係の発端は、空中ブランコからの落下にあるとも言えそうです。

スタンドバーの売り子嬢

さて『フォリー・ベルジェールのバー』のヒロインである、スタンドバーの売り子嬢です。中野さんは彼女の境遇と心情を想像する文章を書いているのですが、そこが評論のキモの部分です。少々長くなりますが、そのあたりの文章を引用します。

|

| ||

|

エドゥアール・マネ

「フォリー・ベルジェールのバー」

コートールド・ギャラリー(ロンドン)

| ||

"ありえない位置" に描かれた女性の後ろ姿が売り子嬢だとすると、彼女はシルクハットの紳士と向かい合っていることになります。はたしてそれは現実なのか、それともイルージョンなのか。フォリー・ベルジェールは現実世界であると同時に、客にイルージョンを提供しています。だとするとこの作品の鏡の向こうの世界も、現実の反映と同時に、その一部は幻影なのかもしれない ・・・・・・。

|

中野京子さんの絵画の評論は、画家が絵に込めた(ないしは秘めた)物語を解き明かす、というタイプが多いわけです。もしくは、制作の背景や画家の心情と絵画表現との関係性を明らかにするタイプです。しかし上の引用はそうではなく、絵から受ける印象をもとに物語を想像(創作)したものです。それもまた、絵画を鑑賞する一つの方法です。その中にさりげなくモーパッサンの『ベラミ』の主人公を思わせる表現(貧しいが美貌の青年)と、シュザンヌ・ヴァラドンの10代の経験(空中ブランコからの転落)を織り込んだのが、上に引用した文章なのでした。

最大のポイントは、売り子嬢の「空虚な瞳、虚ろな表情」です。引用しませんでしたが中野さんは「目の焦点はどこにも合っていない。虚無」とも書いています。もし彼女が今現在、シルクハットの紳士と会話しているのなら「虚ろな表情」はおかしいわけです。売り子嬢としての "仕事用の笑み" を浮かべているはずです。しかしそうはなっていない。ということは、カンヴァスの右側に描かれた彼女と紳士の鏡像は、彼女の幻想(ないしは期待)かもしれないし、あるいは数10分前の回想かも知れない ・・・・・・。そう思わせるところがこの作品のポイントであり、そこから中野さんのような創作物語も生まれるわけです。

人は人の表情に敏感です。ちょっとした表情の変化、目や口や頬の微細な動きが作り出す "光" や "影" を感じ取ってしまいます。それは人がこの社会で生きていくために大切な能力です。マネの筆致は「空虚な瞳、虚ろな表情」と観る人に感じさせるヒロインの表情を作り上げた。それがこの絵に物語性を付与した。そういうことだと思います。

この作品には何重もの企みや仕掛けが込められています。その仕掛けの中で、大都市パリの "今" を描き切ったものと言えるでしょう。

ラス・メニーナス

さて、『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」に画像を引用)のことです。中野さんは『フォリー・ベルジェールのバー』について、

| ベラスケスの傑作『ラス・メニーナス』を意識したものであろう。 |

と、さらりと書いているのですが、なぜそういった推測が出てきたのでしょうか。また、これは妥当なのかどうか。

一見すると『ラス・メニーナス』を意識したとは見えないのですが、おそらく「企みのある空間構成」という点が似ていて、そういう推測になったのだと考えられます。

一般に、画家が先人にインスピレーションを得て絵を描く場合、そのありようは多様で、かつ微妙です。思い出すのが「ラス・メニーナスへのオマージュ」として描かれた、ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925)の『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館。以下「ボイト家の娘たち」)です。No.36「ベラスケスへのオマージュ」で紹介した絵ですが、奇しくも『フォリー・ベルジェールのバー』と同じ年に描かれました。No.36 にも書いたのですが、この絵は2010年にボストン美術館からプラド美術館に貸し出され、プラド美術館は招待作品として『ラス・メニーナス』と並べて展示しました。天下の2大美術館が「ボイト家の娘たち」はベラスケスを踏まえた絵だと認めたことになります。

一見しただけでは「ボイト家の娘たち」が『ラス・メニーナス』へのオマージュ作品とはわかりません。しかしよく見ると空間構成に類似性があります。まず手前に室内の光、その奥に闇、闇の向こうに窓の光という空間構成であることです。また、4人の姉妹を年齢順に手前から奥へと、ポーズを変えて配置して空間を演出しています。これによって一つの空間に「少女の成長 = 時間の流れ」を表現したかのように見える。2つ描かれている有田焼の大きな壷の配置も独特です。こういった「企みのある空間構成」が似ています(その他、No.36 参照)。

だとすると、マネの『フォリー・ベルジェールのバー』が『ラス・メニーナス』を意識したぐらいのことは十分にありうる。それに、マネは明白にベラスケスへのオマージュだとわかる作品を描いています。それが『悲劇役者(ハムレットに扮するルビエール)』(1866。ワシントン・ナショナル・ギャラリー)で、この絵がベラスケスの『道化師 パブロ・デ・バリャドリード』に感銘を受けて描かれたことは、No.36「ベラスケスへのオマージュ」に書きました。

さらにマネは『ラス・メニーナス』を絶賛しています。No.230-1「消えたベラスケス」で紹介した、英国の美術ジャーナリスト、ローラ・カミングの本には、『ラス・メニーナス』を見たマネについて次のように書かれています。

|

そこまで絶賛する絵なのだから、画家人生の最後に『ラス・メニーナス』を意識した絵を描くことは十分考えられると思います。『悲劇役者』ならスペイン訪問(1865)のすぐあとに描けた(1866)。しかし『ラス・メニーナス』を踏まえた絵など、そう簡単に描けるものではない。マネはいろいろと構想を練り、やっと16年後に『フォリー・ベルジェールのバー』に辿りついた ・・・・・・ というような想像をしてもよいと思います。

そして『ラス・メニーナス』と『フォリー・ベルジェールのバー』の類似性を言うなら、やはり「鏡」です。『ラス・メニーナス』のキー・アイテムの一つは国王夫妻が映っている鏡です。ということは、鑑賞者の位置には国王夫妻がいることになります。そのアナロジーから言うと『フォリー・ベルジェールのバー』の鑑賞者の位置にはシルクハットの紳士がいることになる。いや、そんなことはありえない、あまりに位置関係が違い過ぎる。とすると、紳士の鏡像は幻影なのか ・・・・・・。

鏡を、19世紀の時点で最大限に効果的に使った絵、それが『フォリー・ベルジェールのバー』だと言えるでしょう。

鏡の中の世界

その鏡ですが、『ラス・メニーナス』の鏡は数十センチ程度の小さなものです。これは17世紀の絵であって、当時は完全に平面の大きな板ガラスを製造するのが困難でした。ところが19世紀のマネの時代になると、技術進歩によってヒトの背丈より高いような鏡が作れるようになった。

現代の我々は、人間の背丈より高い大きな鏡を見ても何とも思いません。そういう鏡をよく見かけるからです(私の家にもある)。しかし19世紀の時点で大きな鏡を目のあたりにした普通の市民は感激したのではないでしょうか。鏡の向こうにもうひとつの世界が展開しているようにリアルに思えるのだから。

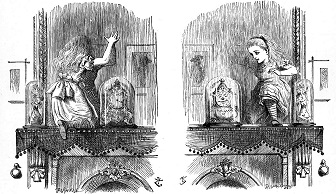

鏡で思い出すことがあります。マネと同じ年に生まれた英国の学者で作家のルイス・キャロル(1832-1898)は、1865年に『不思議の国のアリス』を出版しました。これが大変に好評だったため、キャロルは続編の『鏡の国のアリス』(1871)を出版しました。『フォリー・ベルジェールのバー』が描かれる10年前です。この本の原題は『Through the Looking Glass - 鏡を通り抜けて』で、アリスが「鏡の向こうはどんな世界だろう」と空想するところから始まるファンタジーです。原書には、まさにアリスが鏡をすり抜ける挿し絵があります。『不思議の国のアリス』ではウサギの穴が異世界への入り口でしたが、今度は「姿見」が別世界への入り口なのです。

| ||

|

「鏡の国のアリス」より

(Through the Looking Glass)

初版本にジョン・テニエルが描いた挿し絵

| ||

キャロルにとっても、大きな鏡や姿見によって "こちらの世界" と "あちらの世界" が同居するようにリアルに感じられるのが、インスピレーションの源泉となったのではないでしょうか。『鏡の国のアリス』のストーリーのキー・コンセプトは、"逆転"、"あべこべ" です。鏡の向こうの世界は、現実(=真実)を映し出すものであると同時に、左右が反転した幻影の世界、イルージョンなのです。

おそらくマネもフォリー・ベルジェールのスタンドバーの後ろに設えられた鏡に引きつけられるものがあったのだと思います。プラド美術館で見た『ラス・メニーナス』の記憶が戻ってきたのかもしれない。

『フォリー・ベルジェールのバー』は、近代文明の産物(鏡)と大都会の歓楽街(店)、その都会で必死に生きる女性という "現代" を描き切った傑作でしょう。もちろんそこに『ラス・メニーナス』に迫ってみたいという画家としての "野心" があったのかも知れません。

英国・BBCの調査

『フォリー・ベルジェールのバー』の評論は、中野京子さんの「運命の絵」シリーズの2作目(副題:もう逃れられない)に掲載されたものですが、1作目の「運命の絵」(文藝春秋。2017.3.10)に興味深い話がのっていました。ちょっと引用してみます。

|

| |||

| 表紙の絵はシェフールの「パオロとフランチェスカ」 | |||

「自国の画家びいき」になってしまったのはやむを得ないのでしょう。逆のことを考えてみたらわかります。日本で NHK が同様の調査をしたとして、エル・グレコ(大原美術館)、ゴッホ(損保ジャパン日本興亜美術館)などに加え、長谷川等伯、円山応挙、伊藤若冲、葛飾北斎、横山大観、東山魁夷の傑作がランクインしたとしても(これは例です)、一般のイギリス人に理解できる日本の画家は北斎ぐらいに違いないからです。

「自国の画家びいき」はやむを得ない。それを認めたとして、だったらジョン・エヴァレット・ミレイの『オフィーリア』(テート・ブリテン)が入っていないのは、いったいどういう訳なのでしょうか。「文学の国」イギリスでは絵画に物語性が求めらるとしたら、『オフィーリア』はイギリス人の誰もが知っている物語がテーマなのに ・・・・・・。やはり不思議なリストです。

不思議なリストではあるが、注目すべきは "外国画家" の作品です。ランクインした4作品のトップがマネの『フォリー・ベルジェールのバー』なのですね(しかも3位)。それも『アルノルフィーニ夫妻の肖像』や『ひまわり』といった "強豪"、その他の中野さんがあげている画家やピカソ(たとえばテート・ギャラリーの『泣く女』)などの "強豪" を押さえてのトップです。

その理由はというと、中野京子さんがあげたキーワードである "物語性" ではないでしょうか。『フォリー・ベルジェールのバー』以外の "外国画家" の作品もそうです。ファン・エイクの絵は、種々の解説にあるように明らかに物語性があります(またしても "鏡" が登場。No.93「生物が主題の絵」に画像を掲載)。デラ・フランチェスカの絵のような宗教画(や神話画)は、その背後に "物語" がべっとりと付着していることは言うまでもありません。ゴッホの『ひまわり』は、それ自体には物語性がありませんが、一般の鑑賞者は、あまりにも有名になってしまったゴッホの生涯、特にパリ→南仏→パリ近郊という約3年間の "ゴッホ物語" を意識するわけです(そう言えば、耳切り事件の直後の包帯をした自画像がコートールドにある)。

そういった中での『フォリー・ベルジェールのバー』です。この絵の前に立つと、まず "普通とはちょっと違う絵" だと直感できます。そして、売り子嬢や、カンヴァスに配置されたさまざまなアイテムを順に観ていくと、次第に "物語" を意識するようになる。

この絵が傑作たるゆえんは「現代を描き切ったこと」に加え、そこに込められた「物語性」である。そういうことだと思います。

2019-03-29 07:15

nice!(0)