No.254 - 横顔の肖像画 [アート]

No.217「ポルディ・ペッツォーリ美術館」の続きです。No.217 ではルネサンス期の女性の横顔の肖像画で傑作だと思う作品を(実際に見たことのある絵で)あげました。次の4つです。

A と C はそれぞれ、ポルディ・ペッツォーリ美術館とティッセン・ボルネミッサ美術館の "顔" となっている作品です。そもそも横顔の4枚を引用したのは、ポルディ・ペッツォーリ美術館の "顔" が「A:若い貴婦人の肖像」だからでした。その A と B の作者は兄弟です。また D は、ミラノ時代のダ・ヴィンチの手が入っているのではないかとも言われている絵です。

これらはすべて「左向き」の横顔肖像画で、一般的に横顔を描く場合は左向きが圧倒的に多いわけです。もちろん「右向き」の肖像もあります。有名な例が、丸紅株式会社が所有しているボッティチェリの『美しきシモネッタ』です。これは日本にある唯一のボッティチェリですが、いつでも見れるわけではないのが残念です。

というように「右向き」もありますが、数としては「左向き」が遙かに多い。その「左向き」が多い理由ですが、No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」で心理学者の三浦佳世氏の解説を紹介しました。左向きが多いのは、

の3つで説明できると言います。そして、3番目の「西洋の絵では一般に光源を左上に設定する」理由は、

です。前者は、特に照明が発達していない近代以前ではそうでしょう。後者の「左上からの光に最も鋭敏に反応する」というのは心理学者らしい説明です。人間は左上からの光に照らされた状況で認知能力が最も良く働くようにできているそうです(No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」参照)。

A,B,C,D はいずれも15世紀後半のイタリア人画家による作品です。このように、ルネサンス期のイタリアでは横顔の肖像が多数描かれました。ウフィツィ美術館にあるピエロ・デッラ・フランチェスカの『ウルビーノ公夫妻の肖像』は特に有名です(左向きと右向きの一対の肖像画)。しかし近代になってからも横顔の肖像は描かれていて、その中には有名な作品もあります。今回はそういった中から何点かを取り上げたいと思います。

ホイッスラー

この絵はオルセー美術館にあるので、実際に見たことがある人も多いと思います。ホイッスラーの代表作(の一つ)とされている作品です。

この絵のように「全身の座像を真横から描く」肖像画は、あまりない構図だと思います。著名な画家の有名作品では、ちょっと思い当たりません。近いのは、フラゴナールの『読書する娘』(1769頃。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」参照)や、次のカサットの作品かと思います。ただしこれらは全身像ではありません。その意味でホイッスラー絵は西洋美術史でも際だっているのではないでしょうか。

この絵の当初の題名は「灰色と黒のアレンジメント 第1番」だったそうです。黒、灰色、茶色系で統一された、モノトーンっぽい色使いが印象的です。直感的に思い出すのは同じホイッスラーの「白のシンフォニー No.1:白衣の少女」です(No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」)。こちらの方は、さまざまな種類の "白" で画面が構成されています。シンフォニーが音楽用語ということからすると、アレンジメントも「音楽用語としてのアレンジメント = 編曲」だと考えられます。

ホイッスラーの母親は敬虔なクリスチャンだったようです。この絵の全体に漂うのは「静かで」「落ち着いていて」「抑制が利いていて」「謙虚で」「質素で」「礼儀正しく」「穏和な」感じです。おそらく母親は神への信仰とともにまじめに働き、子を育て、コミュニティーの一員としての役割や義務を全うしてきたのでしょう。ホイッスラーの母親の経歴は全く知りませんが、そういうことを感じさせる絵です。

その感じを倍加させているのが「構図」と「色使い」です。構図について付け加えると、背景になっているカーテン・床・壁・額縁・椅子の足の直線群と「左向き全身座像」の曲線群が対比され、調和しています。この構図のとりかたと黒・灰・茶の色使いで、画家は母親の真の姿を、その生涯を含めて表現しようとした。と同時に、この絵には画家の母親に対する敬愛の念が滲み出ているようです。いい絵だと思います。

マネ

最晩年の大作「フォリー・ベルジェールのバー」(1882。No.155「 コートールド・コレクション」に画像を掲載)と同時にサロンに出品された作品で、パリで活動していたジャンヌ・ドマルシーという女優をモデルにしています。四季4部作の1枚ですが、4部作全体は未完に終わりました。

この作品でまず目を引くのは「花」です。女性は花柄のドレスを着込み、ボンネットには薔薇とマーガレット(?)を付けています。女性の後ろは青空を背景とする若葉の緑ですが、左上の白い花でも分かるように、これは花の咲く木です。春に咲く大きめの白い花というと、これはシャクナゲ(石楠花)でしょう。

花だけでなく、ボンネットや日傘のレースの華やかさも「春」のイメージを出しています。スカーフだけがマネ独特の黒になっていて、これがアクセントとなって全体の絵を引き締めています。

全体としてこの絵は "装飾画" に近づいています。カンヴァスではなく、壁紙やタイル、陶磁器、ポスターなどを飾る絵が装飾画ですが、そういった雰囲気があります。モデルが横顔なのも、その感じにマッチしている。

ただ、この絵をジャンヌという女性の肖像として見ると、ちょっと違った感じも受けます。モデルの表情が何となく沈んだ感じだからです。「春」というタイトルの、「一面に植物や花が咲く、生命が横溢した季節を描いた絵」というイメージとはちょっとギャップがある。

同じサロンに出品された大作「フォリー・ベルジェールのバー」を思い出すと、あの絵に描かれたバーの売り子嬢の女性は、焦点が定まらない、うつろな表情をしているのでした。バーの売り子の女性というと当時のパリでは下層階級ですが、この『春』の女性は違います。いかにも上流階級らしい服装とたたずまいです。しかしその表情にはどこか共通のところがある。「フォリー・ベルジェールのバー」「春」も、大都会パリの華やかさの中にいる女性です。しかしその華やかさの中に、どこか沈んだところがある。その意味で、この絵も「大都会の今」を描いた作品と言ってよいでしょう。

カサット

パリで活躍したアメリカ人画家、メアリー・カサットのことは、

No.86「ドガとメアリー・カサット」

No.87「メアリー・カサットの少女」

No.125「カサットの少女再び」

No.187「メアリー・カサット展」

の4回に渡って書きました。今回もカサットの作品を引用します。

描かれているのはメアリーの8歳上の姉、リディア・カサットです。この絵が描かれる3年前(1877年。メアリーがドガに初めて会った年)、メアリーの両親とリディアはアメリカを離れてパリに移り住み、メアリーと同居を始めました。メアリーは姉をモデルにかなりの作品を描いていて、このブログではリディアがドガの姪と馬車に乗っている絵を引用したことがあります(No.97「ミレー最後の絵:続フィラデルフィア美術館」)。またルーブル美術館におけるメアリーとリディアを描写したドガの版画もありました(No.224「残念な "北斎とジャポニズム" 展」)。そのリディアはブライト病という腎臓疾患にかかっていて、1882年に亡くなります。ちなみにメアリーは父親も母親もパリで看取りました(それぞれ1891年と1895年)。

この絵はリディアが、おそらくパリの公園のベンチに座っている姿の描写だと考えられます。リアルに描かれたリディアの表情は、病気のせいか非常に固いものです。ただ、その周りには秋を感じさせるさまざまな色彩がちりばめられていて、リディアの服のあたりはまるで抽象画のようです。その対比が印象的な作品です。

クリムトの2作品

制作年をみてもわかるように、クリムトが18歳の頃に描いた作品です。また 24cm × 17cm という小さな絵です。日本にある作品で、八王子の東京富士美術館が所蔵していています。

今まで引用した若い女性の絵とはうってかわって、大変に暗い色調です。黒と茶色系と少しの暗緑色しか使われていない。少女の表情は左の方にある何かを凝視している感じです。何かに挑もうとしているような、鋭い視線を投げかけています。

その中で強く印象付けられるのは、ハイライトがかかった薄青色の瞳と、赤いルージュをひいた唇と、首飾りの白い煌めきです。この3つのポイントが特に目立つ。東京富士美術館の解説では「後のクリムトの絵画を特徴づける装飾性の萌芽を感じることができる貴重な作品」とありました。この絵自体に装飾性はないので「装飾性の萌芽を感じることができる」とした美術館の意図はわかりませんが、瞳・唇・首飾りだけを浮かび上がらせるようにした描き方が "萌芽" ということかもしれません。

クリムトが36歳ごろの作品です。「横顔を見せる少女」とはうってかわった感じの絵で、愛らしい少女を描いています。

ヘレーネ・クリムトはクリムトの弟・エルンストの娘で、つまりクリムトの姪です。伝記によるとエルンストは1891年に結婚、同年にヘレーネが生まれますが、翌1892年にエルンストは急死してしまいます。クリムトは残された母娘を預かる身となり、ヘレーネの法律上の保護者になります。つまりヘレーネはクリムトにとって "娘同然の" 存在だったことになります。本作はヘレーネが6歳のときの作品です。

クリムトの絵というと、その特徴は装飾性です。神話などの空想の世界をを題材にした絵はもちろん、リアルな筆致で描いた肖像にも周りに花を配置したり、装飾模様や形と色のパターンを描き込んだりする(No.164「黄金のアデーレ」)。風景画も傑作が多数ありますが、いかにも装飾的です。

それに対して「ヘレーネ・クリムトの肖像」にはクリムトらしい装飾性が全くありません。リアルに描かれた少女は横顔だけですが、あくまで愛らしく、素早い筆で描かれた衣服の描写との対比が心地よい。

この絵は、画家が "自分の子供" を描いたと考えればよいのだと思います。一般に画家の子供がモデルという絵をときどき見かけますが、その画家の画風とは違っていて "アレッ" と思うことがあります。つまり画家の本来の姿の一端を覗いたような感じを受けることがある。この絵もそういった一枚だと思います。

付け加えるとこの絵の特徴は「上半身だけを描き、顔だけでなく体も真左を向いた絵」ということです。そこが「横顔を見せる少女」(やホイッスラー、カサットの絵)と違います。この特徴は、初めに引用したルネサンス期の肖像画と同じです。ひょっとしたらクリムトは、愛らしい姪を描くときに400年前のイタリアの肖像画を踏まえたのかも知れません。

この絵は、2019年4月23日から日本で開催される「クリムト展 ── ウィーンと日本」で展示されるようです(東京都美術館、豊田市美術館)。是非、鑑賞にいきたいと思います。

ゴッホ

ゴッホのニューネン(オランダ)時代の絵です。有名な『じゃがいもを食べる人々』とほぼ同じ頃に描かれた、32歳頃の作品です。

このニューネンの時代、ゴッホは農民の姿、農作業の姿を多数描いています。農婦の肖像も数々ある。しかしこの絵のように「窓を背景にした肖像画」は珍しいと思います。しかも横顔です。

普通、肖像画というと背景が暗い色調で(ないしは暗く塗りつぶされていて)、主題である人物に光が当たっています。しかしこの絵は全く逆です。窓からの逆光に浮かびあがる横顔 = シルエットになっています。

窓の外は比較的明るい空です。下の方は畑でしょう。そこに黒い鳥が飛んでいます。おそらくカラスでしょう。右下に大きい1羽がいますが、その他にも多数の鳥が小さく描かれています。

大きいカラスの右上に橙色が使ってあります。解釈はいろいろ可能だと思いますが、不透明なガラス窓に映る夕日ではと思います。夕暮れに近づく時間、カラスの群が巣に帰るという情景を想像します。

その背景の中の右向きの農婦の横顔です。左から光が当たっていますが、顔は暗い。眼は閉じている感じですが、表情がはっきりしません。農婦の、無骨で、寡黙で、力強い、横顔のシルエットです。横顔なので特に寡黙という印象を強く受けます。彼女は何も語りかけてこず、黙ってたたずんでいる。

あえてこのように描くことによって、画家の農民に対する親しみ、親近感を表しているのだと思います。

余談ですが、ゴッホはこの絵を描いてから約5年後に亡くなりました。つまり我々がよく知っている多数の傑作絵画はすべて、この絵のあとの5年間に描かれたものです。その奇跡のような変貌ぶりに驚かざるを得ません。

ピカソ

No.46「ピカソは天才か」で引用した絵です。制作年からわかるように、ピカソが14歳ないしは15歳のときの作品です。パステルで描かれています。

冒頭に書いたように横顔の肖像画は左向きが多く、それには理由があるのですが、中には右向きの横顔もあります。代表的な絵は丸紅株式会社が所蔵しているボッティチェリ(1445-1510)の『美しきシモネッタの肖像』(1480/85)ですが、このピカソの絵もいい絵だと思います。

この肖像は、今まで紹介したルネサンス期の4枚の絵と近代以降の5枚の絵(本記事)と大きく違うところがあります。つまり、女性(画家の母親)が "眼を閉じている横顔" ということです。うっすらと眼を開けているのかもしれませんが、瞼はほとんど閉じられている。おそらく、思わず眠ってしまったのでしょう。ないしは、じっと考え事をしているのかもしれません。

自分の母親の肖像を描くということは、画家としてはそれなりの考えがあるはずで、どういう姿を描くかは画家の母に対する思いが投影されると思われます。19世紀以降の著名画家で母親の肖像を描いた例は上に引用したホイッスラーのほかに、マネ(ボストンのイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館。No.263 参照)、ゴッホ(ロサンジェルス郊外のノートン・サイモン美術館。No.157 参照)、ロートレック(アルビのロートレック美術館)などが浮かびますが、それぞれ個性的です。

その中でも、このピカソ少年の絵は「眠っている(と思われる)姿で、瞳を描いていない」という独特のものです。少年は時に目にする母親のそういう姿に "いとおしさ" を感じたのでしょう。パステルの優しいタッチが、この絵の雰囲気とよく合っていると思います。

ルドン

紙にパステルで描かれています。この絵を所蔵しているクリーブランド美術館によると、モデルはパリの美術コレクター、マルセル・カプフェレの若い姪で、委託によって描かれた肖像画です( "commissioned pastel portrait" )。

目を惹くのは、さまざまな色が使われている周囲の花で、特に、青色が目立ちます。中には葉のような形に青を使ったものもあって、幻想の中の花畑といった感じです。モデルの名前である「ヴィオレット」はスミレの意味があるので、画家はそれを意識したのでしょう。

彼女は前を向き、どちらかと言うと固い表情です。思い詰めているのか、それとも、瞼はあけているものの意識は現実には無く、夢想しているのでしょうか。周囲のカラフルな花々は彼女の意識の中の表現かもしれません。依頼されて描いた肖像画にしては、いかにもルドン流に寄せた作品という感じがします。

ただし、彼女の髪や、ハイネックのシャツのレース、薄い青緑色のワンピースの生地の表現は的確で、画家の技量を感じるところです。

ワイエス

ワイエスの絵は今まで、

No.150「クリスティーナの世界」

No.151「松ぼっくり男爵」

No.152「ワイエス・ブルー」

の3回書きました。また、この絵を使ったワイエス展のポスターを No.151 で引用したことがあります。日本の福島県立美術館が所蔵している絵です。

題名となっている『ガニング・ロックス(Gunning Rocks)』とは何かですが、これはモデルの男性の名ではありません。ワイエスはペンシルヴァニア州のチャッズフォード(フィラデルフィア近郊)の生家と、メイン州の海岸地方であるクッシングの別荘を行き来していました。ガニング・ロックスとはクッシングにも近い、沖合いの小島の名前です。gunning とは "銃で撃つ" という意味なので、切り立った岩が突き出ているような風景を想像します。

描かれている男性はフィンランド移民とネイティヴ・アメリカンの血を等分に受け継いだウォルター・アンダーソンという人で、ワイエスは彼とよく小舟で海に漕ぎ出したそうです。

なぜ肖像画の題名を小島の名前にするのでしょうか。ワイエスの絵には、謎めいた題名が付けられていて、それが意味をもっていることがあります。福島県立美術館が所蔵する『松ぼっくり男爵』がその典型です(No.151「松ぼっくり男爵」参照)。おそらくワイエスとしては、この知人男性の今までの生涯、性格や人となり、日々の生き方を、海の中にポツンと存在する小島にたとえたのではないでしょうか。荒波にもまれても微動だにせず、厳然として屹立している小島にこの男性を重ねた ・・・・・・。あくまで想像ですが、そういう風に思います。

もう一つのこの絵のポイントは "民族" です。クッシングの近くにはフィンランド移民のコミュニティーがあったようで、そこの人たちをモデルにワイエスは絵を書いています。また『クリスティーナの世界』にも出てくるオルソン姉弟はスウェーデン移民の子です。『松ぼっくり男爵』のテーマであったカーナー夫妻はドイツ移民だし、その他、アフリカ系アメリカ人やネイティブ・アメリカンの肖像や風俗を描いています。多様性こそアメリカの特質、というのはワイエスの信念だったようです。その一端が現れたのがこの絵だと思います。

さらに付け加えると、今まで引用してきた絵(=油絵)と違ってこの絵はドライブラッシュの技法を駆使した水彩で描かれています。ワイエスの作品は我々が暗黙に抱いている水彩のイメージを覆すものが多い。この絵もそういった絵です。

ワイエスの横顔の絵をもう一枚、引用します。この絵もドライブラッシュと水彩で描かれています。

「批評家」とは不思議な題名ですが、その意味はワイエスの自作解説を読めば分かります。元メトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングがワイエスに取材したものです。

アンドリュー・ワイエスは、3女、2男のワイエス兄弟・5人の末っ子で、キャロライン(1909 - 1994)は次女です。しかも、彼女は画家です。8歳年下の弟の絵について、何かコメント、ないしは批評をする。そのときの物腰と表情をとらえるためには横顔が最適だと画家は感じたのでしょう。場所はワイエス家の大きな居間で、キャロラインのちょうど後ろは暖炉になっています。さらにワイエスは、キャロラインについて次のように語っています。

ワイエスの生家はフィラデルフィア郊外のチャッズ・フォードにありますが、同じペンシルヴァニア州出身の画家、ピピンと親しかったことがこの記述で分かります。ワイエスの信条だった「多様性の国、アメリカ」を象徴しているようです。なお、ホーレス・ピピンの絵はフィラデルフィアのバーンズ・コレクションにありました(No.95「バーンズ・コレクション」参照。Room 5 West Wall と Room 12 East Wall にある)。

この自作解説を読むと、キャロラインはワイエスの "ヘルガ・シリーズ" の一連の絵について最初から知っていたようです。ワイエスの妻のベッツィも全く知らなかったとされる作品群です。姉と弟の2人の画家が何でもフランクに言い合い、つき合える仲だったと想像できます。

この『批評家』という絵もそうで、姉を美化しようという意図は全くないようです。自作解説のとおり、姉が折りにふれて見せる表情の一瞬をとらえた絵だと思います。

横顔を描く

これらの肖像画を見て感じることがあります。No.217 にも書いたのですが、まず画家が表現しようとしたものは横顔の美しさ(特に女性)でしょう。また男女を含めて横顔にその人物の性格なり特徴が現れるということがあり、そこを描こうとした作品もありそうです。

しかし横顔は風貌の一部です。人物全体をとらえたという感じはしません。鑑賞者としては「正面から見た顔の輪郭」や、肖像画では一般的な「4分の3正面視のときの表情」を想像することになります。その「想像させる」ところが横顔肖像画の一つのポイントだと思います。

さらに振り返ってみると、傑作と言われる肖像画は描かれた人物の内面や性格を映し出した作品が多いわけです。少なくとも鑑賞者が人物の内面を感じてしまう絵が、名作と言われる肖像画です。この観点からすると、横顔だけの絵は画家にとって不利です。「目は口ほどに物をいい」と言うように、人は目線や目つきによってその時の人物の感情とか内面を推測するからです。しかし画家にとって不利だとはいいながら、引用した横顔肖像画は人物表現としても成功している。

横顔のモデルは画家(=鑑賞者)と視線を合わせることがありません。鑑賞者に何かを働きかけるとか、何かを訴えるような感じはしない。心理的に手前へ動き出す気配はなく、動きが止まったように感じます。人物は静かに絵の中に佇んでいて、しかし、堂々とそこに存在している。この "感じ" が横顔の肖像画を見るポイントなのだと思います。

藤島武二は「中国服を着た女性の横顔の肖像」を多数描いています。その中の "最高傑作" である「芳蕙」という作品の解説が、2021年1月5日の日本経済新聞に掲載されました。作家の山内マリコ氏による連載コラム「モデルの一生 十選」の第2回目ですが、絵とともに文章を引用します。なお「蕙(けい)」という漢字は「草かんむりに惠」で、字の意味はラン科の香草です。

藤島武二の一連の「横顔の肖像画」シリーズには右向きの絵もありますが、この絵は左向きです。

モデルの女性は、題名にあるように一輪の蘭の花を持っています。これはどういう意味でしょうか。伊藤晴雨、竹久夢二、藤島武二、川端康成を魅了した(そして女性である山内マリコ氏も震えがくるほどの)佐々木カ子ヨという女性に "命が作り出す神秘" を感じ、それを蘭の花と香りに重ね合わせたのでしょうか。

同じ佐々木カ子ヨをモデルとした別の作品があります。これは箱根のポーラ美術館が所蔵しています。

藤島武二が制作した「中国服を着た女性の横顔の肖像」の第1号は、右向きの肖像画だったようです。『東洋振り』と題したその絵の紹介が朝日新聞にありましたので引用します。

2019年5月2日のNHK BS1 スペシャルで「ヨウジ・ヤマモト ~ 時空を越える黒」というドキュメンタリー番組が放映されました。世界的になファッション・デザイナーの山本耀司氏に密着取材したもので、その後にTV番組の国際賞を受賞した番組です。

2019年の放映の時は見逃しましたが、再放送が 2021年5月30日にあったので、それを見ることができました。この中で、山本氏が次のように語っていました。

もちろん、ここでの "プロフィール" は「略歴」とか「人物紹介」の意味ではなく、「横顔」や「側面像」の意味です。その "プロフィール" においては、人の眼や口の表情による感情表現は最小限に押さえられます。そうした「削ぎ落とし」の中から、その人の人間像が現れてくる ・・・・・・。山本氏はそう言いたかったのだと思います。あくまで "ファッション" ないしは "デザイン" の文脈で語られた言葉ですが、絵画にも通じると思いました。

| ピエロ・デル・ポッライオーロ | |||

| 「若い貴婦人の肖像」(1470頃) ポルディ・ペッツォーリ美術館(ミラノ) | |||

| アントニオ・デル・ポッライオーロ | |||

| 「若い女性の肖像」(1465頃) ベルリン絵画館 | |||

| ドメニコ・ギルランダイヨ | |||

| 「ジョヴァンナ・トルナボーニの肖像」(1489/90) ティッセン・ボルネミッサ美術館(マドリード) | |||

| ジョバンニ・アンブロジオ・デ・プレディス | |||

| 「ベアトリーチェ・デステの肖像」(1490) アンブロジアーナ絵画館(ミラノ) |

A と C はそれぞれ、ポルディ・ペッツォーリ美術館とティッセン・ボルネミッサ美術館の "顔" となっている作品です。そもそも横顔の4枚を引用したのは、ポルディ・ペッツォーリ美術館の "顔" が「A:若い貴婦人の肖像」だからでした。その A と B の作者は兄弟です。また D は、ミラノ時代のダ・ヴィンチの手が入っているのではないかとも言われている絵です。

これらはすべて「左向き」の横顔肖像画で、一般的に横顔を描く場合は左向きが圧倒的に多いわけです。もちろん「右向き」の肖像もあります。有名な例が、丸紅株式会社が所有しているボッティチェリの『美しきシモネッタ』です。これは日本にある唯一のボッティチェリですが、いつでも見れるわけではないのが残念です。

というように「右向き」もありますが、数としては「左向き」が遙かに多い。その「左向き」が多い理由ですが、No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」で心理学者の三浦佳世氏の解説を紹介しました。左向きが多いのは、

| ◆ | 顔の左側の方が右脳の支配によって豊かな表情を示す | ||

| ◆ | 画家が右利きの場合、右上から左下に筆を描きおろす方が簡単 | ||

| ◆ | 西洋の絵では一般に光源を左上に設定するため、左向きの顔は光に照らされて明るく輝く |

の3つで説明できると言います。そして、3番目の「西洋の絵では一般に光源を左上に設定する」理由は、

| ◆ | アトリエで画家は左側に窓があるようにイーゼルを立てることが多い。多くの画家は右利きだから | ||

| ◆ | 人間は左上からの光に最も鋭敏に反応する生理的性質がある |

です。前者は、特に照明が発達していない近代以前ではそうでしょう。後者の「左上からの光に最も鋭敏に反応する」というのは心理学者らしい説明です。人間は左上からの光に照らされた状況で認知能力が最も良く働くようにできているそうです(No.243「視覚心理学が明かす名画の秘密」参照)。

A,B,C,D はいずれも15世紀後半のイタリア人画家による作品です。このように、ルネサンス期のイタリアでは横顔の肖像が多数描かれました。ウフィツィ美術館にあるピエロ・デッラ・フランチェスカの『ウルビーノ公夫妻の肖像』は特に有名です(左向きと右向きの一対の肖像画)。しかし近代になってからも横顔の肖像は描かれていて、その中には有名な作品もあります。今回はそういった中から何点かを取り上げたいと思います。

ホイッスラー

| ||

|

ジェームス・マクニール・ホイッスラー(1834-1903)

「画家の母の肖像」(1871)

(オルセー美術館)

| ||

この絵はオルセー美術館にあるので、実際に見たことがある人も多いと思います。ホイッスラーの代表作(の一つ)とされている作品です。

この絵のように「全身の座像を真横から描く」肖像画は、あまりない構図だと思います。著名な画家の有名作品では、ちょっと思い当たりません。近いのは、フラゴナールの『読書する娘』(1769頃。No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」参照)や、次のカサットの作品かと思います。ただしこれらは全身像ではありません。その意味でホイッスラー絵は西洋美術史でも際だっているのではないでしょうか。

この絵の当初の題名は「灰色と黒のアレンジメント 第1番」だったそうです。黒、灰色、茶色系で統一された、モノトーンっぽい色使いが印象的です。直感的に思い出すのは同じホイッスラーの「白のシンフォニー No.1:白衣の少女」です(No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」)。こちらの方は、さまざまな種類の "白" で画面が構成されています。シンフォニーが音楽用語ということからすると、アレンジメントも「音楽用語としてのアレンジメント = 編曲」だと考えられます。

ホイッスラーの母親は敬虔なクリスチャンだったようです。この絵の全体に漂うのは「静かで」「落ち着いていて」「抑制が利いていて」「謙虚で」「質素で」「礼儀正しく」「穏和な」感じです。おそらく母親は神への信仰とともにまじめに働き、子を育て、コミュニティーの一員としての役割や義務を全うしてきたのでしょう。ホイッスラーの母親の経歴は全く知りませんが、そういうことを感じさせる絵です。

その感じを倍加させているのが「構図」と「色使い」です。構図について付け加えると、背景になっているカーテン・床・壁・額縁・椅子の足の直線群と「左向き全身座像」の曲線群が対比され、調和しています。この構図のとりかたと黒・灰・茶の色使いで、画家は母親の真の姿を、その生涯を含めて表現しようとした。と同時に、この絵には画家の母親に対する敬愛の念が滲み出ているようです。いい絵だと思います。

マネ

|

エドゥアール・マネ(1832-1883) 「春(ジャンヌ)」(1881) |

(J・ポール・ゲッティ美術館) |

最晩年の大作「フォリー・ベルジェールのバー」(1882。No.155「 コートールド・コレクション」に画像を掲載)と同時にサロンに出品された作品で、パリで活動していたジャンヌ・ドマルシーという女優をモデルにしています。四季4部作の1枚ですが、4部作全体は未完に終わりました。

この作品でまず目を引くのは「花」です。女性は花柄のドレスを着込み、ボンネットには薔薇とマーガレット(?)を付けています。女性の後ろは青空を背景とする若葉の緑ですが、左上の白い花でも分かるように、これは花の咲く木です。春に咲く大きめの白い花というと、これはシャクナゲ(石楠花)でしょう。

花だけでなく、ボンネットや日傘のレースの華やかさも「春」のイメージを出しています。スカーフだけがマネ独特の黒になっていて、これがアクセントとなって全体の絵を引き締めています。

全体としてこの絵は "装飾画" に近づいています。カンヴァスではなく、壁紙やタイル、陶磁器、ポスターなどを飾る絵が装飾画ですが、そういった雰囲気があります。モデルが横顔なのも、その感じにマッチしている。

ただ、この絵をジャンヌという女性の肖像として見ると、ちょっと違った感じも受けます。モデルの表情が何となく沈んだ感じだからです。「春」というタイトルの、「一面に植物や花が咲く、生命が横溢した季節を描いた絵」というイメージとはちょっとギャップがある。

同じサロンに出品された大作「フォリー・ベルジェールのバー」を思い出すと、あの絵に描かれたバーの売り子嬢の女性は、焦点が定まらない、うつろな表情をしているのでした。バーの売り子の女性というと当時のパリでは下層階級ですが、この『春』の女性は違います。いかにも上流階級らしい服装とたたずまいです。しかしその表情にはどこか共通のところがある。「フォリー・ベルジェールのバー」「春」も、大都会パリの華やかさの中にいる女性です。しかしその華やかさの中に、どこか沈んだところがある。その意味で、この絵も「大都会の今」を描いた作品と言ってよいでしょう。

カサット

| ||

|

メアリー・カサット(1844-1926)

「秋 - リディアの肖像」(1880)

(プティ・パレ美術館)

| ||

パリで活躍したアメリカ人画家、メアリー・カサットのことは、

No.86「ドガとメアリー・カサット」

No.87「メアリー・カサットの少女」

No.125「カサットの少女再び」

No.187「メアリー・カサット展」

の4回に渡って書きました。今回もカサットの作品を引用します。

描かれているのはメアリーの8歳上の姉、リディア・カサットです。この絵が描かれる3年前(1877年。メアリーがドガに初めて会った年)、メアリーの両親とリディアはアメリカを離れてパリに移り住み、メアリーと同居を始めました。メアリーは姉をモデルにかなりの作品を描いていて、このブログではリディアがドガの姪と馬車に乗っている絵を引用したことがあります(No.97「ミレー最後の絵:続フィラデルフィア美術館」)。またルーブル美術館におけるメアリーとリディアを描写したドガの版画もありました(No.224「残念な "北斎とジャポニズム" 展」)。そのリディアはブライト病という腎臓疾患にかかっていて、1882年に亡くなります。ちなみにメアリーは父親も母親もパリで看取りました(それぞれ1891年と1895年)。

この絵はリディアが、おそらくパリの公園のベンチに座っている姿の描写だと考えられます。リアルに描かれたリディアの表情は、病気のせいか非常に固いものです。ただ、その周りには秋を感じさせるさまざまな色彩がちりばめられていて、リディアの服のあたりはまるで抽象画のようです。その対比が印象的な作品です。

クリムトの2作品

| ||

|

グスタフ・クリムト(1862-1918)

「横顔を見せる少女」(1880頃)

(東京富士美術館・八王子市)

| ||

制作年をみてもわかるように、クリムトが18歳の頃に描いた作品です。また 24cm × 17cm という小さな絵です。日本にある作品で、八王子の東京富士美術館が所蔵していています。

今まで引用した若い女性の絵とはうってかわって、大変に暗い色調です。黒と茶色系と少しの暗緑色しか使われていない。少女の表情は左の方にある何かを凝視している感じです。何かに挑もうとしているような、鋭い視線を投げかけています。

その中で強く印象付けられるのは、ハイライトがかかった薄青色の瞳と、赤いルージュをひいた唇と、首飾りの白い煌めきです。この3つのポイントが特に目立つ。東京富士美術館の解説では「後のクリムトの絵画を特徴づける装飾性の萌芽を感じることができる貴重な作品」とありました。この絵自体に装飾性はないので「装飾性の萌芽を感じることができる」とした美術館の意図はわかりませんが、瞳・唇・首飾りだけを浮かび上がらせるようにした描き方が "萌芽" ということかもしれません。

| ||

|

グスタフ・クリムト

「ヘレーネ・クリムトの肖像」(1898)

(ベルン美術館)

| ||

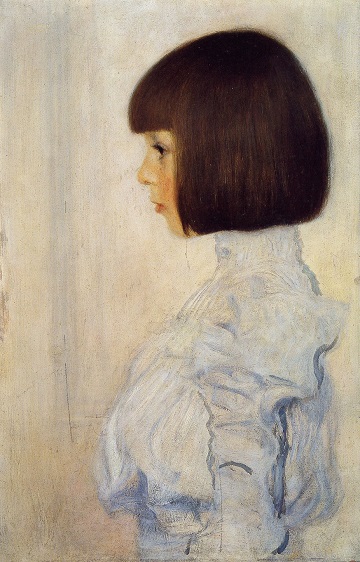

クリムトが36歳ごろの作品です。「横顔を見せる少女」とはうってかわった感じの絵で、愛らしい少女を描いています。

ヘレーネ・クリムトはクリムトの弟・エルンストの娘で、つまりクリムトの姪です。伝記によるとエルンストは1891年に結婚、同年にヘレーネが生まれますが、翌1892年にエルンストは急死してしまいます。クリムトは残された母娘を預かる身となり、ヘレーネの法律上の保護者になります。つまりヘレーネはクリムトにとって "娘同然の" 存在だったことになります。本作はヘレーネが6歳のときの作品です。

クリムトの絵というと、その特徴は装飾性です。神話などの空想の世界をを題材にした絵はもちろん、リアルな筆致で描いた肖像にも周りに花を配置したり、装飾模様や形と色のパターンを描き込んだりする(No.164「黄金のアデーレ」)。風景画も傑作が多数ありますが、いかにも装飾的です。

それに対して「ヘレーネ・クリムトの肖像」にはクリムトらしい装飾性が全くありません。リアルに描かれた少女は横顔だけですが、あくまで愛らしく、素早い筆で描かれた衣服の描写との対比が心地よい。

この絵は、画家が "自分の子供" を描いたと考えればよいのだと思います。一般に画家の子供がモデルという絵をときどき見かけますが、その画家の画風とは違っていて "アレッ" と思うことがあります。つまり画家の本来の姿の一端を覗いたような感じを受けることがある。この絵もそういった一枚だと思います。

付け加えるとこの絵の特徴は「上半身だけを描き、顔だけでなく体も真左を向いた絵」ということです。そこが「横顔を見せる少女」(やホイッスラー、カサットの絵)と違います。この特徴は、初めに引用したルネサンス期の肖像画と同じです。ひょっとしたらクリムトは、愛らしい姪を描くときに400年前のイタリアの肖像画を踏まえたのかも知れません。

この絵は、2019年4月23日から日本で開催される「クリムト展 ── ウィーンと日本」で展示されるようです(東京都美術館、豊田市美術館)。是非、鑑賞にいきたいと思います。

【補記:2019.4.28】 2019年4月23日から東京都美術館で開催されているクリムト展で「ヘレーネ・クリムトの肖像」が展示されているので行ってきました。初めて実物を見ましたが、想像していた以上に明るく、全体がバラ色に輝いているような印象でした。背景も含めて、ところどころの "赤み" がよく利いています。大変に写実的で丁寧に描かれたヘレーネの頭部(髪・顔)と、荒々しくスピード感溢れる筆致で描かれた衣装の対比が実際に見ると強烈で、グスタフ・クリムトが極めて確かな画力をもったアーティストであることがよくわかりました。

ゴッホ

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890) 「窓辺の農婦」(1885) |

(大山崎山荘美術館・京都府) |

ゴッホのニューネン(オランダ)時代の絵です。有名な『じゃがいもを食べる人々』とほぼ同じ頃に描かれた、32歳頃の作品です。

このニューネンの時代、ゴッホは農民の姿、農作業の姿を多数描いています。農婦の肖像も数々ある。しかしこの絵のように「窓を背景にした肖像画」は珍しいと思います。しかも横顔です。

普通、肖像画というと背景が暗い色調で(ないしは暗く塗りつぶされていて)、主題である人物に光が当たっています。しかしこの絵は全く逆です。窓からの逆光に浮かびあがる横顔 = シルエットになっています。

窓の外は比較的明るい空です。下の方は畑でしょう。そこに黒い鳥が飛んでいます。おそらくカラスでしょう。右下に大きい1羽がいますが、その他にも多数の鳥が小さく描かれています。

大きいカラスの右上に橙色が使ってあります。解釈はいろいろ可能だと思いますが、不透明なガラス窓に映る夕日ではと思います。夕暮れに近づく時間、カラスの群が巣に帰るという情景を想像します。

その背景の中の右向きの農婦の横顔です。左から光が当たっていますが、顔は暗い。眼は閉じている感じですが、表情がはっきりしません。農婦の、無骨で、寡黙で、力強い、横顔のシルエットです。横顔なので特に寡黙という印象を強く受けます。彼女は何も語りかけてこず、黙ってたたずんでいる。

あえてこのように描くことによって、画家の農民に対する親しみ、親近感を表しているのだと思います。

余談ですが、ゴッホはこの絵を描いてから約5年後に亡くなりました。つまり我々がよく知っている多数の傑作絵画はすべて、この絵のあとの5年間に描かれたものです。その奇跡のような変貌ぶりに驚かざるを得ません。

ピカソ

|

パブロ・ピカソ(1881-1973) 「画家の母の肖像」(1896) |

(ピカソ美術館・バルセロナ) |

No.46「ピカソは天才か」で引用した絵です。制作年からわかるように、ピカソが14歳ないしは15歳のときの作品です。パステルで描かれています。

冒頭に書いたように横顔の肖像画は左向きが多く、それには理由があるのですが、中には右向きの横顔もあります。代表的な絵は丸紅株式会社が所蔵しているボッティチェリ(1445-1510)の『美しきシモネッタの肖像』(1480/85)ですが、このピカソの絵もいい絵だと思います。

この肖像は、今まで紹介したルネサンス期の4枚の絵と近代以降の5枚の絵(本記事)と大きく違うところがあります。つまり、女性(画家の母親)が "眼を閉じている横顔" ということです。うっすらと眼を開けているのかもしれませんが、瞼はほとんど閉じられている。おそらく、思わず眠ってしまったのでしょう。ないしは、じっと考え事をしているのかもしれません。

自分の母親の肖像を描くということは、画家としてはそれなりの考えがあるはずで、どういう姿を描くかは画家の母に対する思いが投影されると思われます。19世紀以降の著名画家で母親の肖像を描いた例は上に引用したホイッスラーのほかに、マネ(ボストンのイザベラ・ステュアート・ガードナー美術館。No.263 参照)、ゴッホ(ロサンジェルス郊外のノートン・サイモン美術館。No.157 参照)、ロートレック(アルビのロートレック美術館)などが浮かびますが、それぞれ個性的です。

その中でも、このピカソ少年の絵は「眠っている(と思われる)姿で、瞳を描いていない」という独特のものです。少年は時に目にする母親のそういう姿に "いとおしさ" を感じたのでしょう。パステルの優しいタッチが、この絵の雰囲気とよく合っていると思います。

ルドン

|

オディロン・ルドン(1840 - 1916) 「ヴィオレット・エイマンの肖像」(1910) |

(米・クリーブランド美術館) |

紙にパステルで描かれています。この絵を所蔵しているクリーブランド美術館によると、モデルはパリの美術コレクター、マルセル・カプフェレの若い姪で、委託によって描かれた肖像画です( "commissioned pastel portrait" )。

目を惹くのは、さまざまな色が使われている周囲の花で、特に、青色が目立ちます。中には葉のような形に青を使ったものもあって、幻想の中の花畑といった感じです。モデルの名前である「ヴィオレット」はスミレの意味があるので、画家はそれを意識したのでしょう。

彼女は前を向き、どちらかと言うと固い表情です。思い詰めているのか、それとも、瞼はあけているものの意識は現実には無く、夢想しているのでしょうか。周囲のカラフルな花々は彼女の意識の中の表現かもしれません。依頼されて描いた肖像画にしては、いかにもルドン流に寄せた作品という感じがします。

ただし、彼女の髪や、ハイネックのシャツのレース、薄い青緑色のワンピースの生地の表現は的確で、画家の技量を感じるところです。

ワイエス

| ||

|

アンドリュー・ワイエス(1917-2009)

「ガニング・ロックス」(1966)

(福島県立美術館)

| ||

ワイエスの絵は今まで、

No.150「クリスティーナの世界」

No.151「松ぼっくり男爵」

No.152「ワイエス・ブルー」

の3回書きました。また、この絵を使ったワイエス展のポスターを No.151 で引用したことがあります。日本の福島県立美術館が所蔵している絵です。

題名となっている『ガニング・ロックス(Gunning Rocks)』とは何かですが、これはモデルの男性の名ではありません。ワイエスはペンシルヴァニア州のチャッズフォード(フィラデルフィア近郊)の生家と、メイン州の海岸地方であるクッシングの別荘を行き来していました。ガニング・ロックスとはクッシングにも近い、沖合いの小島の名前です。gunning とは "銃で撃つ" という意味なので、切り立った岩が突き出ているような風景を想像します。

描かれている男性はフィンランド移民とネイティヴ・アメリカンの血を等分に受け継いだウォルター・アンダーソンという人で、ワイエスは彼とよく小舟で海に漕ぎ出したそうです。

なぜ肖像画の題名を小島の名前にするのでしょうか。ワイエスの絵には、謎めいた題名が付けられていて、それが意味をもっていることがあります。福島県立美術館が所蔵する『松ぼっくり男爵』がその典型です(No.151「松ぼっくり男爵」参照)。おそらくワイエスとしては、この知人男性の今までの生涯、性格や人となり、日々の生き方を、海の中にポツンと存在する小島にたとえたのではないでしょうか。荒波にもまれても微動だにせず、厳然として屹立している小島にこの男性を重ねた ・・・・・・。あくまで想像ですが、そういう風に思います。

もう一つのこの絵のポイントは "民族" です。クッシングの近くにはフィンランド移民のコミュニティーがあったようで、そこの人たちをモデルにワイエスは絵を書いています。また『クリスティーナの世界』にも出てくるオルソン姉弟はスウェーデン移民の子です。『松ぼっくり男爵』のテーマであったカーナー夫妻はドイツ移民だし、その他、アフリカ系アメリカ人やネイティブ・アメリカンの肖像や風俗を描いています。多様性こそアメリカの特質、というのはワイエスの信念だったようです。その一端が現れたのがこの絵だと思います。

さらに付け加えると、今まで引用してきた絵(=油絵)と違ってこの絵はドライブラッシュの技法を駆使した水彩で描かれています。ワイエスの作品は我々が暗黙に抱いている水彩のイメージを覆すものが多い。この絵もそういった絵です。

ワイエスの横顔の絵をもう一枚、引用します。この絵もドライブラッシュと水彩で描かれています。

|

アンドリュー・ワイエス 「批評家」(1990) |

(米・ブランディワイン・リヴァー美術館) |

「批評家」とは不思議な題名ですが、その意味はワイエスの自作解説を読めば分かります。元メトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングがワイエスに取材したものです。

|

アンドリュー・ワイエスは、3女、2男のワイエス兄弟・5人の末っ子で、キャロライン(1909 - 1994)は次女です。しかも、彼女は画家です。8歳年下の弟の絵について、何かコメント、ないしは批評をする。そのときの物腰と表情をとらえるためには横顔が最適だと画家は感じたのでしょう。場所はワイエス家の大きな居間で、キャロラインのちょうど後ろは暖炉になっています。さらにワイエスは、キャロラインについて次のように語っています。

|

ワイエスの生家はフィラデルフィア郊外のチャッズ・フォードにありますが、同じペンシルヴァニア州出身の画家、ピピンと親しかったことがこの記述で分かります。ワイエスの信条だった「多様性の国、アメリカ」を象徴しているようです。なお、ホーレス・ピピンの絵はフィラデルフィアのバーンズ・コレクションにありました(No.95「バーンズ・コレクション」参照。Room 5 West Wall と Room 12 East Wall にある)。

この自作解説を読むと、キャロラインはワイエスの "ヘルガ・シリーズ" の一連の絵について最初から知っていたようです。ワイエスの妻のベッツィも全く知らなかったとされる作品群です。姉と弟の2人の画家が何でもフランクに言い合い、つき合える仲だったと想像できます。

この『批評家』という絵もそうで、姉を美化しようという意図は全くないようです。自作解説のとおり、姉が折りにふれて見せる表情の一瞬をとらえた絵だと思います。

横顔を描く

これらの肖像画を見て感じることがあります。No.217 にも書いたのですが、まず画家が表現しようとしたものは横顔の美しさ(特に女性)でしょう。また男女を含めて横顔にその人物の性格なり特徴が現れるということがあり、そこを描こうとした作品もありそうです。

しかし横顔は風貌の一部です。人物全体をとらえたという感じはしません。鑑賞者としては「正面から見た顔の輪郭」や、肖像画では一般的な「4分の3正面視のときの表情」を想像することになります。その「想像させる」ところが横顔肖像画の一つのポイントだと思います。

さらに振り返ってみると、傑作と言われる肖像画は描かれた人物の内面や性格を映し出した作品が多いわけです。少なくとも鑑賞者が人物の内面を感じてしまう絵が、名作と言われる肖像画です。この観点からすると、横顔だけの絵は画家にとって不利です。「目は口ほどに物をいい」と言うように、人は目線や目つきによってその時の人物の感情とか内面を推測するからです。しかし画家にとって不利だとはいいながら、引用した横顔肖像画は人物表現としても成功している。

横顔のモデルは画家(=鑑賞者)と視線を合わせることがありません。鑑賞者に何かを働きかけるとか、何かを訴えるような感じはしない。心理的に手前へ動き出す気配はなく、動きが止まったように感じます。人物は静かに絵の中に佇んでいて、しかし、堂々とそこに存在している。この "感じ" が横顔の肖像画を見るポイントなのだと思います。

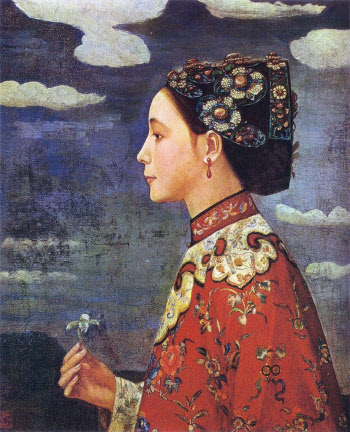

| 補記1:藤島武二(1) |

藤島武二は「中国服を着た女性の横顔の肖像」を多数描いています。その中の "最高傑作" である「芳蕙」という作品の解説が、2021年1月5日の日本経済新聞に掲載されました。作家の山内マリコ氏による連載コラム「モデルの一生 十選」の第2回目ですが、絵とともに文章を引用します。なお「蕙(けい)」という漢字は「草かんむりに惠」で、字の意味はラン科の香草です。

|

藤島武二(1867-1943) 「芳蕙」(1926) |

(所在不明) |

モデルの一生 十選(2) |

藤島武二の一連の「横顔の肖像画」シリーズには右向きの絵もありますが、この絵は左向きです。

モデルの女性は、題名にあるように一輪の蘭の花を持っています。これはどういう意味でしょうか。伊藤晴雨、竹久夢二、藤島武二、川端康成を魅了した(そして女性である山内マリコ氏も震えがくるほどの)佐々木カ子ヨという女性に "命が作り出す神秘" を感じ、それを蘭の花と香りに重ね合わせたのでしょうか。

余談ですが、現代における「秋田美人の佐々木」といえば、まず佐々木希さんです。佐々木という苗字は秋田県に多いようなので(全国では13位だが秋田では3位)、これは全くの偶然でしょう。

同じ佐々木カ子ヨをモデルとした別の作品があります。これは箱根のポーラ美術館が所蔵しています。

|

藤島武二 「女の横顔」(1926/7) |

(ポーラ美術館) |

(2021.1.6)

| 補記2:藤島武二(2) |

藤島武二が制作した「中国服を着た女性の横顔の肖像」の第1号は、右向きの肖像画だったようです。『東洋振り』と題したその絵の紹介が朝日新聞にありましたので引用します。

|

藤島武二 「東洋振り」(1924) |

(アーディゾン美術館) |

美の履歴書 689 |

(2021.3.25)

| 補記3:山本耀司 |

2019年5月2日のNHK BS1 スペシャルで「ヨウジ・ヤマモト ~ 時空を越える黒」というドキュメンタリー番組が放映されました。世界的になファッション・デザイナーの山本耀司氏に密着取材したもので、その後にTV番組の国際賞を受賞した番組です。

2019年の放映の時は見逃しましたが、再放送が 2021年5月30日にあったので、それを見ることができました。この中で、山本氏が次のように語っていました。

|

もちろん、ここでの "プロフィール" は「略歴」とか「人物紹介」の意味ではなく、「横顔」や「側面像」の意味です。その "プロフィール" においては、人の眼や口の表情による感情表現は最小限に押さえられます。そうした「削ぎ落とし」の中から、その人の人間像が現れてくる ・・・・・・。山本氏はそう言いたかったのだと思います。あくまで "ファッション" ないしは "デザイン" の文脈で語られた言葉ですが、絵画にも通じると思いました。

(2021.5.31)

2019-03-15 06:38

nice!(0)