No.128 - 音楽を愛でるサル(1) [音楽]

No.62「音楽の不思議」で、音楽の「不思議さ」についていろいろ書きました。特に、

ことです。自分が好きな曲ならまだしも、(私にとっての)キャンディーズの楽曲のように、知らず知らずのうちに意識することなく憶えた曲が30年たっても忘れずにいることが大変に不思議だったのです。

それはなぜなのか。音楽は人間の言語活動と関係しているのでは、というようなことを書いたのですが、最近出た本にその疑問に答えるヒントがあったので紹介したいと思います。正高信男氏の『音楽を愛でるサル』(中央公論社。中公新書 2014)です。正高氏は心理学が専門で、京都大学霊長類研究所教授です。なぜ心理学者が霊長類の研究をするのかというと、サルの研究の大きな目的が人間の研究だからです。

以下は『音楽を愛でるサル』に書かれていることのうち、音楽がヒトに与える影響についての学問的知見の部分です。

ホモ・ミュージエンス

本書の題名はもちろん「音楽を愛でるサルがいる」という意味ではなく「ヒトは音楽を愛でるサルである」という意味です。本書の「はじめに」では、ニホンザルについての次のような話が書かれています。

音楽は「なくても生活できる」ものです。無人島の一軒家に一人で生活し、音楽から遮断された生活を送ったとしても、全く正常な生活ができるはずです。また音楽といっても、そのありようは世界の各地で非常に違うわけです。特に「伝統音楽」は非常に違う。それでも「音楽がない」地域はないのです。

体の記憶

歌を歌うことは、人間にどういう影響を与えるのでしょうか。著者は、クラシック音楽やポップスではなく、少々意外なことに浄瑠璃の節回しを例にとって説明しています。たとえば近松門左衛門の『曾根崎心中』で、お初と徳兵衛が心中を企てる「道行」の場面です。七五調が反復されるので、「七五」を一行に書くと次のようになります。

この節回しは、日本語の音節を考えると三拍子が基本になっていると、著者は指摘しています。最初の「七五」は、

という4・3・2・3の4拍子ですが、以降は、

というわけです。以下、「道行」を分析すると

のパターンがほとんどを占めています。まとめると、曾根崎心中の節回しには(そして浄瑠璃の節回しには)、

という特徴があり、つまり音楽の基本要素を備えていることになります。そしてこの「音楽的要素」が人に大きな影響を与えているのです。それは言葉を頭で理解するという以上のものです。

ではなぜ音楽は「ものごとを系列に即して記憶するという系列学習を促す上で多大な効果がある」のでしょうか。

「手続き記憶」としての「音楽の記憶」

本書によると、そもそも「記憶」には以下の種類があります。

我々が一般に「記憶」と呼んでいるものは陳述記憶です。「陳述記憶」には「エピソード記憶」と「意味記憶」があります。

エピソード記憶とは、遭遇した出来事の記憶であり、意味記憶とは、仕入れた知識の記憶です。「最近『音楽を愛でるサル』という本を読んだ」というのはエピソード記憶であり、『音楽を愛でるサル』という本にはヒトと音楽の関わりについての有益なことが書かれてあった、というのは意味記憶です。音楽についての有益な本を読んだが本の名前が思い出せない、というのは「エピソード記憶の喪失」が起こっているのであり、逆に『音楽を愛でるサル』を読んだが、どいう内容だったか全く覚えていないというのであれば「意味記憶の喪失」が起こっているわけです。

いずれにせよ「陳述記憶」とは、それが曖昧か詳細かは別にして、言葉で表現できる記憶であり、言語化できる記憶と言ってよいでしょう。

しかし記憶の中には、これとは全く別種の記憶があります。手続き記憶と呼ばれているものです。手続き記憶は、

というような性質があります。つまり、頭とはひとまず切り離された、身体がおぼえている情報のたくわえが手続き記憶です。

世の中に広くみられる「技能の習熟」は、まさに手続き記憶で成り立っています。音楽の演奏、工芸、スポーツ、ものづくりの職人・・・いっぱいあります。『音楽を愛でるサル』という本なので音楽を例にとりますと、プロのピアニストやヴァイオリニストは演奏会で長い曲を暗譜で演奏しますね。小さい頃からの訓練に加えて、その曲の猛練習によって、曲を体に染み込ませているわけです。「演奏の途中で、突然指の動かし方を忘れる」ことはありません。

手続き記憶はプロフェッショナルに限ったことではなく、一般人が毎日使っています。「指の動かし方」を例にとると、たとえばいま私がやっているような「キーボードを見ないキーボード操作」(いわゆるタッチ・タイピング)です。さっき「一般人が毎日使っています」というフレーズを書こうと思い浮かべて、

IPPANJINNGAMAINITITUKATTEIMASU_

( _ はスペースキー = 変換 )

と、31回キーを打鍵したのですが、「ひとりでに」指が動くわけですね。まだ習熟していない子供に「どうしてできるの?」「どうしたらできるの?」と問われても、それは答えようがない。せいぜい「キーボードにはホームポジションの印があって、親指はそこに置く」ぐらいでしょうか。あとは、やればできる、慣れればできる、と言うしかないわけです。しかも「明日、突然タッチ・タイピングを忘れるのではないか」という不安は全くありません。

手続き記憶は

であり、身体に染み込んだ手続き記憶は容易には忘れないのです。そして音楽に関して言うと、

のです。だから、身体に染み込んだ歌は容易には忘れない。逆に、歌のこの性質を利用して科白やテキストに節をつけておぼえるのが、たとえば浄瑠璃であるわけです。

この「手続き記憶」に関して思い当たることがあります。我々は「楽曲の題名を言われても、メロディーが思い出せない」ということがしばしばあります。ところが、曲の最初の部分や歌い出しの部分を耳で聴くと、その後のメロディーはスラスラと思い出すということが、これもまたしばしばある。メロディーの記憶は「体の記憶 = 手続き記憶」であり、言葉の記憶(陳述記憶)とは別種のものである、という本書の説明が納得できました。

テナガザルに見る「歌」の起源

音楽性の起源は、チンパンジーとテナガザルに見られます。チンパンジーは「パントフート」と呼ばれる、相手を威圧するための誇示行動(動物行動学ではディスプレイと呼ぶ)をします。それは3つの部分に分かれます。

の3つです。チンパンジーのパントフートは約7秒という短いものですが、「リズムの変化」と「音程の変化」があり、音楽性の萌芽とも言えます。

中国南部から東南アジアの森林には各種のテナガザルが生息しています。類人猿の中では例外的に種の数が多く、10種を越えています。このテナガザルは、チンパンジーよりもはるかに「高度で複雑化した声によるディスプレイ」を行うことが知られています。テナガザルは、オスとメスと子供の「核家族」が単位となって、木の上(樹冠)で生活します。地上に降りてくることはまずありません。そして家族の縄張りを示すためにオス・メスのペアは、枝から枝へと移動しながら「声によるディスプレイ」を行います。本書によってその特徴をまとめると、以下です。

カラオケで男女がデュエット曲を歌うことを想像してみると、明らかにユニゾンの部分より交替の部分の方が技能がいるわけです。なぜなら、そこは一人で歌わないといけないし、全体の曲の構造や流れを把握していて、相手が歌っている時にどこで自分の番が回ってくるかを認識できないといけないからです。つまり自分が歌っていないときの発声パターンを聴覚的情報として記憶していることが必須です。正高教授はここで「交替型デュエット」と言語習得との類似性を指摘しています。

この引用のところが、京都大学霊長類研究所教授としての発言の核心部分でしょう。なぜヒトにとって「歌」が記憶しやすいのか。それは言葉をしゃべることよりも、もっと根源的なヒトの能力だからのようです。ちなみに、同じ考えを述べた人が140年以上前にいました。

さすがはダーウィン先生というところです。

ところで『音楽を愛でるサル』という本のユニークな点は、歌を含む「音楽」が科白やテキストの記憶以外に人間にどういう効果を与えるのか、その効果を著者自身が実験した部分です。音楽の効果というと音楽の種類によってさまざまですが、普通、

が思い浮かびます。しかし著者の実験はそういう効果をみるのではなく「人間の認知能力にどういう影響を与えるか」という実験です。興味津々の話なので、紹介したいと思います。そのためにはまず「モーツァルト効果」の説明が必要です。

モーツァルト効果

モーツァルト効果とは何か。その内容と発表された後の経緯を『音楽を愛でるサル』の記述にそって要約すると以下のようになります。

専門家やプロでもやすやすと騙されてしまう、という見本のような話です。この「大騒ぎ」は、音楽が人間心理に与える影響を「まじめに」研究しようとする(著者のような)立場からすると、大変に不幸な事態です。「まじめな」学者も、世の中によくある「ホンマでっか」科学者や「トンデモ」科学者(著者の表現)と十把一からげの扱いを受けかねません。

余談になりますが、オリジナルの研究が大センセーションになったのは、それが「モーツァルト」だったからでしょう。実験に使う音楽は、研究目的だけであれば別にモーツァルトではなくても、バッハでもベートーベンでもシューベルトでもよいはずです。しかし、ここは絶対にモーツァルトに限るわけです。つまり人々は「モーツァルトの音楽には特別な力があるとしても不思議ではない」と潜在的に思っていて、そこに研究がピタッとハマったと考えられます。そして、その潜在意識を世界的に広めたのは、ミロシュ・フォアマン監督の映画『アマデウス』(1984年)だと思います。

『アマデウス』はアカデミー賞を総なめにし、世界中で大ヒットしました。あの映画を見ると「音楽の神がモーツァルトに降臨して曲を書かせた」というような印象を暗黙のうちに受けてしまいます。その印象は、オーストリア帝国の宮廷楽長、つまり当時のヨーロッパ音楽界の頂点に立つ人物だった音楽家・サリエリの視点でモーツァルトを描くという秀逸な構成で倍加された。もちろん「神童」とか「神に愛された子」とか、そいういった表現は昔からあったのですが、以前にも何回か書いたように映画の影響力は大きいのです。

映画がヒットし(1984 - )、ビデオが発売され、数年後にTVでも放映され、「アマデウス効果」が行き渡ったところに「モーツァルト効果」の研究(1993)が出てきた。センセーションが起こるのは必然だったのでしょう。

余談の余談になりますが「モーツァルトの音楽には特別な何かがある」という意識を広めたのが映画『アマデウス』だとしても、そもそも潜在意識的にそう感じている人が少なからずあったからこそ、広まったと言えるでしょう。

モーツァルトの音楽には駄作がありません。一般的にはそうではなく、どんな大作曲家・アーティストでも駄作はあります。あのベートーヴェンだって、現在ではほとんど演奏されない大曲がある。モーツァルトを一言でいうと、

です。こんな人は他にいません。

どんな作曲家・アーティストも個性的であろうとします。作品に独自の特徴を出そうとする。天才作曲家はそこで個性的な名曲を作る。没個性的なアーティストはいずれ忘れられます。職人ではあっても芸術家ではない。もちろんモーツァルトも個性的です。しかしその音楽は、時間経緯とともに流れる音の運びがものすごく必然的に感じられます。それは個性を超越している感じがします。モーツァルトの音楽は、

だと思います。なんだか「人智を越えた感じ」がする。どんな曲を作っても名曲にしかなりえないと感じる音楽、とも言える。

これが、人々が無意識に、暗黙にモーツァルトの音楽に対して抱いている感覚ではないかと思います。

本題に戻ります。『音楽を愛でるサル』の著者である正高教授は、「ホンマでっか」科学者や「トンデモ」科学者と十把一からげの扱いを受けるリスクを承知で(そんなことは本書には書いてありませんが)、モーツァルト効果の「まじめな」研究をしました。その一つが「音楽が認知的不協和に与える効果」です。

「認知的不協和」とは何か。それを理解するには、有名なイソップ寓話が最適です。

兵庫県の丹波篠山市に鳳鳴酒造という、1797年(寛政9年)創業の老舗酒造メーカーがあります。ここでは "音楽振動醸造酒" と称して、「音楽を振動に変換して桶に伝えながら醸造した日本酒」を造っています。酵母に振動を与えることで "まろやかな口当たり" になるとのことです。酒のブランドは「夢の扉」です。

そして、その振動の元になる音楽ですが、鳳鳴酒造のサイトを見ると「夢の扉」ブランドには純米吟醸・本醸造・普通酒の3種があり、それぞれ "聞かせる" 音楽は、

と書いてあります。私は日本酒醸造の専門家ではないので「振動を与えながら醸造すると "まろやかな口当たり" になる」のかどうか、どの程度 "まろやか" になるのかは分かりません。そういうこともあり得るだろうなとは思います。

そして醸造中の桶に振動を与えるとしたら、規則正しい単調な振動(音で言うと音叉の振動)ではなく、実際の音楽を機械的振動に変換したものが適切だというのも何となく理解できます。音楽から作られる振動には当然 "ゆらぎ" があって、それが酵母に良い効果をもたらすだろうと想像するからです。

そこまでは理解できますが、音楽が特定のものであるべき日本酒醸造上の理由はないはずです。リズムや強弱が心地よく変化する曲であれば何だってよいはずで、クラシック音楽でもポピュラー音楽でも何でも良い。むしろ各種の曲をランダムに聞かせた方がよいとも思えます。

という風に考えると、鳳鳴酒造の銘柄ごとの "曲の選択" は大変に微妙です。まず、普通酒だけがクラシック音楽ではなくてデカンショ節というのは何となくわかる感じがします。そういう雰囲気のもとに飲まれるべき酒というわけでしょう。

そして純米吟醸がモーツァルトというのも納得性があります。つまり、こと日本酒を醸造するという一点に関してはベートーベンよりモーツァルトの方が格上ということでしょう。最も手間とコストをかけて醸造する酒にモーツァルトの40番が選ばれているわけで、これはまさに「モーツァルト効果」と言えると思います。

| 印象的なメロディーは、長い期間たっても忘れない |

| |||

それはなぜなのか。音楽は人間の言語活動と関係しているのでは、というようなことを書いたのですが、最近出た本にその疑問に答えるヒントがあったので紹介したいと思います。正高信男氏の『音楽を愛でるサル』(中央公論社。中公新書 2014)です。正高氏は心理学が専門で、京都大学霊長類研究所教授です。なぜ心理学者が霊長類の研究をするのかというと、サルの研究の大きな目的が人間の研究だからです。

以下は『音楽を愛でるサル』に書かれていることのうち、音楽がヒトに与える影響についての学問的知見の部分です。

ホモ・ミュージエンス

本書の題名はもちろん「音楽を愛でるサルがいる」という意味ではなく「ヒトは音楽を愛でるサルである」という意味です。本書の「はじめに」では、ニホンザルについての次のような話が書かれています。

|

音楽は「なくても生活できる」ものです。無人島の一軒家に一人で生活し、音楽から遮断された生活を送ったとしても、全く正常な生活ができるはずです。また音楽といっても、そのありようは世界の各地で非常に違うわけです。特に「伝統音楽」は非常に違う。それでも「音楽がない」地域はないのです。

|

体の記憶

歌を歌うことは、人間にどういう影響を与えるのでしょうか。著者は、クラシック音楽やポップスではなく、少々意外なことに浄瑠璃の節回しを例にとって説明しています。たとえば近松門左衛門の『曾根崎心中』で、お初と徳兵衛が心中を企てる「道行」の場面です。七五調が反復されるので、「七五」を一行に書くと次のようになります。

| この世のなごり、夜もなごり 死ににゆく身を、たとふれば あだしが原の、道の霜 一足づつに、消えていく 夢の夢こそ、あはれなれ ・・・・・・・・ |

この節回しは、日本語の音節を考えると三拍子が基本になっていると、著者は指摘しています。最初の「七五」は、

| この世の(4)なごり(3)、夜も(2)なごり(3) |

という4・3・2・3の4拍子ですが、以降は、

| 死にに(3)ゆく身を(4)、たとふれば(5) あだしが原の(7)、道の(3)霜(2) 一足づつに(7)、消えて(3)いく(2) 夢の(3)夢こそ(4)、あはれなれ(5) |

というわけです。以下、「道行」を分析すると

|

3・4・5 2・5・5 7・3・2 4・3・5 |

のパターンがほとんどを占めています。まとめると、曾根崎心中の節回しには(そして浄瑠璃の節回しには)、

| ・ | 3拍子が基本 | ||

| ・ | それぞれの拍には長短の変化がある | ||

| ・ | 音程をつけて発話される |

という特徴があり、つまり音楽の基本要素を備えていることになります。そしてこの「音楽的要素」が人に大きな影響を与えているのです。それは言葉を頭で理解するという以上のものです。

|

|

|

ではなぜ音楽は「ものごとを系列に即して記憶するという系列学習を促す上で多大な効果がある」のでしょうか。

「手続き記憶」としての「音楽の記憶」

本書によると、そもそも「記憶」には以下の種類があります。

| ┬ | ┬ | |||

| │ | └ | |||

| └ |

我々が一般に「記憶」と呼んでいるものは陳述記憶です。「陳述記憶」には「エピソード記憶」と「意味記憶」があります。

エピソード記憶とは、遭遇した出来事の記憶であり、意味記憶とは、仕入れた知識の記憶です。「最近『音楽を愛でるサル』という本を読んだ」というのはエピソード記憶であり、『音楽を愛でるサル』という本にはヒトと音楽の関わりについての有益なことが書かれてあった、というのは意味記憶です。音楽についての有益な本を読んだが本の名前が思い出せない、というのは「エピソード記憶の喪失」が起こっているのであり、逆に『音楽を愛でるサル』を読んだが、どいう内容だったか全く覚えていないというのであれば「意味記憶の喪失」が起こっているわけです。

いずれにせよ「陳述記憶」とは、それが曖昧か詳細かは別にして、言葉で表現できる記憶であり、言語化できる記憶と言ってよいでしょう。

しかし記憶の中には、これとは全く別種の記憶があります。手続き記憶と呼ばれているものです。手続き記憶は、

| ・ | 当事者が「おぼえている」ことすら自覚しない記憶 | ||

| ・ | おぼえた記憶のない記憶 | ||

| ・ | おぼえているつもりはない。けれども自分のからだが勝手に動く |

というような性質があります。つまり、頭とはひとまず切り離された、身体がおぼえている情報のたくわえが手続き記憶です。

世の中に広くみられる「技能の習熟」は、まさに手続き記憶で成り立っています。音楽の演奏、工芸、スポーツ、ものづくりの職人・・・いっぱいあります。『音楽を愛でるサル』という本なので音楽を例にとりますと、プロのピアニストやヴァイオリニストは演奏会で長い曲を暗譜で演奏しますね。小さい頃からの訓練に加えて、その曲の猛練習によって、曲を体に染み込ませているわけです。「演奏の途中で、突然指の動かし方を忘れる」ことはありません。

手続き記憶はプロフェッショナルに限ったことではなく、一般人が毎日使っています。「指の動かし方」を例にとると、たとえばいま私がやっているような「キーボードを見ないキーボード操作」(いわゆるタッチ・タイピング)です。さっき「一般人が毎日使っています」というフレーズを書こうと思い浮かべて、

IPPANJINNGAMAINITITUKATTEIMASU_

( _ はスペースキー = 変換 )

と、31回キーを打鍵したのですが、「ひとりでに」指が動くわけですね。まだ習熟していない子供に「どうしてできるの?」「どうしたらできるの?」と問われても、それは答えようがない。せいぜい「キーボードにはホームポジションの印があって、親指はそこに置く」ぐらいでしょうか。あとは、やればできる、慣れればできる、と言うしかないわけです。しかも「明日、突然タッチ・タイピングを忘れるのではないか」という不安は全くありません。

手続き記憶は

| 特定の運動・動作パターンの、身体による記憶 |

であり、身体に染み込んだ手続き記憶は容易には忘れないのです。そして音楽に関して言うと、

| 歌の記憶は「声帯を含む発声器官の、特定の運動パターンの記憶」であり、それは「手続き記憶」として身体におぼえ込まれる |

のです。だから、身体に染み込んだ歌は容易には忘れない。逆に、歌のこの性質を利用して科白やテキストに節をつけておぼえるのが、たとえば浄瑠璃であるわけです。

この「手続き記憶」に関して思い当たることがあります。我々は「楽曲の題名を言われても、メロディーが思い出せない」ということがしばしばあります。ところが、曲の最初の部分や歌い出しの部分を耳で聴くと、その後のメロディーはスラスラと思い出すということが、これもまたしばしばある。メロディーの記憶は「体の記憶 = 手続き記憶」であり、言葉の記憶(陳述記憶)とは別種のものである、という本書の説明が納得できました。

テナガザルに見る「歌」の起源

音楽性の起源は、チンパンジーとテナガザルに見られます。チンパンジーは「パントフート」と呼ばれる、相手を威圧するための誇示行動(動物行動学ではディスプレイと呼ぶ)をします。それは3つの部分に分かれます。

| ・ | イントロダクション 低い声で「フー、フー」と長く、うなり声をあげる | ||

| ・ | ビルドアップ | ||

| 「ホッホッホッホッ」と軽やかなリズムでテンポを上げる | |||

| ・ | クライマックス 声の高さを上げて「ワァー」という大音響を出す。 |

の3つです。チンパンジーのパントフートは約7秒という短いものですが、「リズムの変化」と「音程の変化」があり、音楽性の萌芽とも言えます。

中国南部から東南アジアの森林には各種のテナガザルが生息しています。類人猿の中では例外的に種の数が多く、10種を越えています。このテナガザルは、チンパンジーよりもはるかに「高度で複雑化した声によるディスプレイ」を行うことが知られています。テナガザルは、オスとメスと子供の「核家族」が単位となって、木の上(樹冠)で生活します。地上に降りてくることはまずありません。そして家族の縄張りを示すためにオス・メスのペアは、枝から枝へと移動しながら「声によるディスプレイ」を行います。本書によってその特徴をまとめると、以下です。

| ◆ | リズム、音の高低のパターンが、チンパンジーよりも変化に富んでいる。 | ||

| ◆ | 「イントロダクション」と「ビルドアップ」だけで数分、時には十数分も続く(チンパンジーは数秒)。 | ||

| ◆ | 「クライマックス」の部分まで含めると、全体は半時間に及ぶ。 | ||

| ◆ | オスとメスがデュエットする。 | ||

| ◆ | デュエットには2種類あり、唱和型(オスとメスがユニゾンで歌う)と、交替型(オスとメスが交互に歌う)がある。 | ||

| ◆ | テナガザルの10を越える種は、唱和型しか歌わない種と唱和型・交替型を歌う種に分かれる。交替型まで歌う種は比較的新しく分化した種である。ということは、テナガザルの「歌」は、唱和型から交替型へと進化したことが推測できる。 |

| ||

|

シロテテナガザル

( site : wwf.panda.org )

| ||

カラオケで男女がデュエット曲を歌うことを想像してみると、明らかにユニゾンの部分より交替の部分の方が技能がいるわけです。なぜなら、そこは一人で歌わないといけないし、全体の曲の構造や流れを把握していて、相手が歌っている時にどこで自分の番が回ってくるかを認識できないといけないからです。つまり自分が歌っていないときの発声パターンを聴覚的情報として記憶していることが必須です。正高教授はここで「交替型デュエット」と言語習得との類似性を指摘しています。

|

この引用のところが、京都大学霊長類研究所教授としての発言の核心部分でしょう。なぜヒトにとって「歌」が記憶しやすいのか。それは言葉をしゃべることよりも、もっと根源的なヒトの能力だからのようです。ちなみに、同じ考えを述べた人が140年以上前にいました。

|

さすがはダーウィン先生というところです。

ところで『音楽を愛でるサル』という本のユニークな点は、歌を含む「音楽」が科白やテキストの記憶以外に人間にどういう効果を与えるのか、その効果を著者自身が実験した部分です。音楽の効果というと音楽の種類によってさまざまですが、普通、

| 癒し、幸福感、平穏、厳粛、高揚、熱狂、といった人間の心的状況を作り出すこと |

が思い浮かびます。しかし著者の実験はそういう効果をみるのではなく「人間の認知能力にどういう影響を与えるか」という実験です。興味津々の話なので、紹介したいと思います。そのためにはまず「モーツァルト効果」の説明が必要です。

モーツァルト効果

モーツァルト効果とは何か。その内容と発表された後の経緯を『音楽を愛でるサル』の記述にそって要約すると以下のようになります。

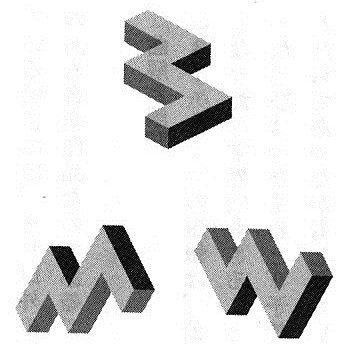

| ◆ | 1993年、あるカリフォルニア大学の教授とその同僚が学術雑誌として著名な『ネイチャー』に論文を寄稿し、短報として掲載された。 | ||

| ◆ | 内容は「空間認識能力」を測定する実験である。被験者は下の図のような図形を見せられ、上に描かれた立体イメージと、下の二つの立体イメージが同じ立体を表しているのか、それとも違うのかを答える(下図の場合は同じ立体を表現)。 | ||

| ◆ | この実験をすると、モーツァルトのピアノ・ソナタが流れている場合の方が、成績が良くなった。これがいわゆる「モーツァルト効果」である。ただしこれは「空間認識能力」に限ったことであり、その効果は15分~20分しか持続しないと、短報には明記されていた。 | ||

| ◆ | 『ネイチャー』の短報は、学界の内外に大センセーションを巻き起こした。学界もさることながら、一般社会からの反応がすごかった。 | ||

| ◆ | その後、1990年代には追試を行って「モーツァルト効果」を肯定する研究、ないしは否定する研究が続々と発表された。しかし事態は異常な方向に行ってしまう。 | ||

| ◆ | 1996年に「The Mozart Effect」がアメリカで商標登録された。登録を行った当人は、翌年から相次いで著作を出版し、モーツァルトの音楽の効果を大々的に喧伝しだした。いわく、心身の健康や創造性を向上させる、知能の発育を促す、・・・・・・。オリジナルの短報にあった「空間認識能力に限ったもの」とか「効果は15分~20分しか持続しないこと」は意図的に無視された。 | ||

| ◆ | この結果、専門家ですら「モーツァルトの音楽を聞くと頭が良くなる、特に子供に効果がある」というのが「モーツァルト効果」だと誤解してしまった。そしてその「効果」を追認する研究が無数に行われた。 | ||

| ◆ | 状況のあまりのひどさに、ドイツの教育省は「今後、モーツァルト効果の検証をうたった研究費の申請は、申請そのものを受け付けない」というアナウンスをしたほどである。 | ||

| ◆ | こういった大騒ぎのおかげて、モーツァルト効果を口にするだけで、その研究者は「エセ科学者」であるかのように見なされるという反動を引き起こしてしまった。 |

専門家やプロでもやすやすと騙されてしまう、という見本のような話です。この「大騒ぎ」は、音楽が人間心理に与える影響を「まじめに」研究しようとする(著者のような)立場からすると、大変に不幸な事態です。「まじめな」学者も、世の中によくある「ホンマでっか」科学者や「トンデモ」科学者(著者の表現)と十把一からげの扱いを受けかねません。

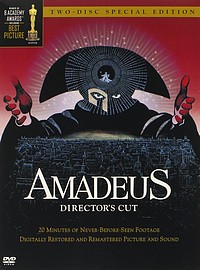

余談になりますが、オリジナルの研究が大センセーションになったのは、それが「モーツァルト」だったからでしょう。実験に使う音楽は、研究目的だけであれば別にモーツァルトではなくても、バッハでもベートーベンでもシューベルトでもよいはずです。しかし、ここは絶対にモーツァルトに限るわけです。つまり人々は「モーツァルトの音楽には特別な力があるとしても不思議ではない」と潜在的に思っていて、そこに研究がピタッとハマったと考えられます。そして、その潜在意識を世界的に広めたのは、ミロシュ・フォアマン監督の映画『アマデウス』(1984年)だと思います。

| |||

|

| |||

映画がヒットし(1984 - )、ビデオが発売され、数年後にTVでも放映され、「アマデウス効果」が行き渡ったところに「モーツァルト効果」の研究(1993)が出てきた。センセーションが起こるのは必然だったのでしょう。

余談の余談になりますが「モーツァルトの音楽には特別な何かがある」という意識を広めたのが映画『アマデウス』だとしても、そもそも潜在意識的にそう感じている人が少なからずあったからこそ、広まったと言えるでしょう。

モーツァルトの音楽には駄作がありません。一般的にはそうではなく、どんな大作曲家・アーティストでも駄作はあります。あのベートーヴェンだって、現在ではほとんど演奏されない大曲がある。モーツァルトを一言でいうと、

| 借金に追いまくられて書きなぐった "大量生産曲" が、すべて珠玉の名曲として残っている作曲家 |

です。こんな人は他にいません。

どんな作曲家・アーティストも個性的であろうとします。作品に独自の特徴を出そうとする。天才作曲家はそこで個性的な名曲を作る。没個性的なアーティストはいずれ忘れられます。職人ではあっても芸術家ではない。もちろんモーツァルトも個性的です。しかしその音楽は、時間経緯とともに流れる音の運びがものすごく必然的に感じられます。それは個性を超越している感じがします。モーツァルトの音楽は、

| 個性を完全に通り越した、必然性の音楽 |

だと思います。なんだか「人智を越えた感じ」がする。どんな曲を作っても名曲にしかなりえないと感じる音楽、とも言える。

| 普通の人間社会では起こりえないことが、モーツァルトでは起こっている、と感じさせる。 |

これが、人々が無意識に、暗黙にモーツァルトの音楽に対して抱いている感覚ではないかと思います。

本題に戻ります。『音楽を愛でるサル』の著者である正高教授は、「ホンマでっか」科学者や「トンデモ」科学者と十把一からげの扱いを受けるリスクを承知で(そんなことは本書には書いてありませんが)、モーツァルト効果の「まじめな」研究をしました。その一つが「音楽が認知的不協和に与える効果」です。

「認知的不協和」とは何か。それを理解するには、有名なイソップ寓話が最適です。

(次回に続く)

| 補記:モーツァルト効果で純米吟醸酒を造る |

兵庫県の丹波篠山市に鳳鳴酒造という、1797年(寛政9年)創業の老舗酒造メーカーがあります。ここでは "音楽振動醸造酒" と称して、「音楽を振動に変換して桶に伝えながら醸造した日本酒」を造っています。酵母に振動を与えることで "まろやかな口当たり" になるとのことです。酒のブランドは「夢の扉」です。

そして、その振動の元になる音楽ですが、鳳鳴酒造のサイトを見ると「夢の扉」ブランドには純米吟醸・本醸造・普通酒の3種があり、それぞれ "聞かせる" 音楽は、

| 純米吟醸:

モーツァルトの交響曲第40番

| |

| 本醸造:

ベートーベンの交響曲第6番(田園)

| |

| 普通酒:

デカンショ節

|

と書いてあります。私は日本酒醸造の専門家ではないので「振動を与えながら醸造すると "まろやかな口当たり" になる」のかどうか、どの程度 "まろやか" になるのかは分かりません。そういうこともあり得るだろうなとは思います。

|

そこまでは理解できますが、音楽が特定のものであるべき日本酒醸造上の理由はないはずです。リズムや強弱が心地よく変化する曲であれば何だってよいはずで、クラシック音楽でもポピュラー音楽でも何でも良い。むしろ各種の曲をランダムに聞かせた方がよいとも思えます。

という風に考えると、鳳鳴酒造の銘柄ごとの "曲の選択" は大変に微妙です。まず、普通酒だけがクラシック音楽ではなくてデカンショ節というのは何となくわかる感じがします。そういう雰囲気のもとに飲まれるべき酒というわけでしょう。

そして純米吟醸がモーツァルトというのも納得性があります。つまり、こと日本酒を醸造するという一点に関してはベートーベンよりモーツァルトの方が格上ということでしょう。最も手間とコストをかけて醸造する酒にモーツァルトの40番が選ばれているわけで、これはまさに「モーツァルト効果」と言えると思います。

|

音楽を物理振動に変えるトランスデューサを桶に装着して醸造する。鳳鳴酒造のサイトより。 |

(2020.7.17)

2014-10-10 21:23

nice!(0)

トラックバック(0)