No.127 - 捕食者なき世界(2) [科学]

(前回より続く)

前回に引き続き、ウィリアム・ソウルゼンバーグ著『捕食者なき世界』(文藝春秋 2010。文春文庫 2014)

| ||

|

「捕食者なき世界」の原題は「Where the Wild Things Were」であり、訳すと「怪獣たちのいたところ」である。Wild Thingsは ”荒くれ者”、”手におえない者”というようなニュアンスであるが、それを"怪獣"としたくなるのは、この原題がセンダックの有名な絵本「かいじゅうたちのいるところ - Where the Wild Things Are」をもじってつけられているからである。現在(are)を過去(were)に変えただけの "こじゃれた" タイトルである。

| ||

鳥が消えた島

パナマにバロ・コロラドという、17平方キロメートルほどの島があります。ここはかつて山の頂でしたが、1913年のパナマ運河の建設にともなって湖ができると周りが水没し、湖の中に取り残されたて島になりました。この島は生物保護区になり、スミソニアン研究所の管理のもと、継続的に自然生態観察が行われてきました。

熱帯の森を研究していたプリンストン大学のジョン・ターボー教授は、1970年に初めてこの島を訪れました。島ができてから50数年後ということになります。

バロ・コロラド島で分かったことは、島ができた直後には209種の鳥が確認できたのですが、1970年の段階では、そのうちの45種が見られなくなったということです。バロ・コロラド島の森林は、島ができた頃より回復しています。以前は森を焼き払って作った農地もあったのですが、生物保護区になってからは人間の手が入らないようになったからです。

森林の回復にともなって草地に棲む鳥がいなくなるのは分かります。しかし非常に奇妙なのは、いなくなった45種の鳥のうちの18種は森林に棲む鳥だということでした。しかもその18種は、湖の周りの本土では健在だったのです。完全な自然保護区での鳥の減少は、いったいどういうことなのか。

ターボー教授は、消滅した18種の鳥のほとんどが地上か、地上近くに巣を作る鳥だということに着目しました。そして島ができてから激増した動物にハナグマとペッカリー(北米におけるアライグマとイノシシに相当)が含まれ、どちらも鳥の雛と卵を好んで食べることにも注目しました。一つの実験があります。

|

| ||

|

ハナグマ

アライグマ科。南北アメリカ大陸に分布。

( site : Wikipedia )

| ||

ターボー教授は比較対照のため、人間の手が加えられていない熱帯雨林を調べました。選らんだのは、手つかずの自然が残されているペルーのマヌー国立公園です。

|

| ||

|

ジャガー

上の引用に「ネコ科の動物で三番目に大きい」とあるが、トラ、ライオンについで三番目という意味である。中米から南アメリカ大陸に分布している。ヒョウと似ているが、腹から背中の紋が梅花状で、中に黒点があることで見分けられる。「捕食者なき世界」の原書の表紙にもなっている。

( site : Wikipedia )

| ||

| ||

|

ピューマ

南北アメリカ大陸に分布している。「捕食者なき世界」からの引用にもあるように、高山から森林地帯、砂漠までの幅広い環境に適応している。

( site : Wikipedia )

| ||

| |||

|

オウギワシ

猛禽類では世界最大級の種で、南米に分布している。「捕食者なき世界」には、木にしがみついているナマケモノを引きはがして舞い上がることができる、とある。

( site : Wikipedia )

| |||

マヌー国立公園では、スミソニアン研究所の哺乳類学者、ルイーズ・エモンズが大型ネコのジャガー、ピューマの研究をしていました。彼女は大型ネコに捕食される動物も調べていました。アグーチ、パカ、カピパラ(いずれも齧歯類)、ペッカリー(イノシシの仲間)、ハナグマ(アライグマの仲間)などです。その結果わかったことは、大型ネコが動物を捕らえる確率は、その動物の個体密度に比例することです。捕食者が出会うアグーチが多ければ、それだけ多くのアグーチが食べられる・・・・・・。それを知ったターボー教授は、「大型ネコたちは、そうやって成り行きまかせのハンティングをしながら、実は知らず知らずのうちに、獲物となる動物の個体数を調整しているのではないか」と考えたのです。

|

『捕食者なき世界』では、ターボー教授の別の研究が紹介されています。ベネズエラではカロニ川をせき止めてダムが出来たため、グリ湖ができました。その結果、湖には大小の島が点在することになりました。

これらの島で起こった典型的な出来事が、緑の消失です。その原因はハキリアリです。ハキリアリは良く知られているように、木の葉を小さく切って巣の中に運び、木の葉を養分として菌を育て、その菌を食べて生きています。「農業」をするアリとして有名です。

島ではハキリアリが大増殖しました。それはハキリアリの天敵であるアルマジロが(ほとんどの島で)絶滅したからです。ハキリアリの個体密度は本土の100倍にもなりました。その結果、島の緑という緑が消滅してしまい、木は次々と枯れ、残ったのは、ハキリアリが好まない棘のある植物や蔓植物だけとなり、鳥も島を見捨てて去っていったのです。

| ||

|

| ||

| ||

|

ハキリアリ

中米から南米の熱帯雨林に分布する。葉を切り取って巣に運んで「農業」をする有名なアリであるが、下の写真のように木の葉を根こそぎ刈り取ってしまうこともある。

( site : events.nationalgeographic.com )

( site : Wikipedia ) | ||

ターボー教授は「サイエンス」雑誌(2001)で警告を発しています。

|

オオカミとイエローストーン公園

アメリカは300年に渡って「国を挙げて」オオカミの撲滅に取り組んできました。それは1630年にマサチューセッツの植民地で、オオカミを1頭殺せば1セントの報酬が与えられたことに始まります。1915年からは税金を投入しての本格的な駆除が始まりました。捕獲手段は、最初は罠かライフルでしたが、やがて毒餌が用いられるようになり、飛行機の時代になると毒を入れた脂肪の塊を空から撒くようなことも行われました。その結果、1930年代までにオオカミは多くの州で絶滅しました。カナダやアラスカにはまだオオカミが生息していましたが、アメリカ本土では人間が入りづらい辺境に細々と暮らすだけになり、群をなして狩りをしたり、生態系に影響を及ぼす存在としてのオオカミはいなくなったのです。

イエローストーン国立公園は、アイダホ州、モンタナ州、ワイオミング州にまたがる大公園で、世界最初の国立公園であり、世界自然遺産になっています。あたり一帯は公園を中心に49,000平方キロもの広大な国有地が広がっていて、全体は「グレイター・イエローストーン」と呼ばれています。

イエローストーン国立公園においてもオオカミは絶滅してしまいました。その時期ははっきりしています。1926年に捕らえられた2頭が最後で、これをもってイエローストーン国立公園におけるオオカミ撲滅作戦は終了しました。

| ||

|

ハイイロオオカミ(タイリクオオカミ)

普通オオカミというと、このハイイロオオカミ(タイリクオオカミ)のことを指す。世界各地にさまざまな亜種が分布している。絶滅したニホンオオカミも亜種とされている。

( site : animals.nationalgeographic.com )

| ||

ところがオオカミがいなくなったあと、アメリカ国立公園局は別の「害獣」の存在に気づきました。鹿の仲間であるワチピ(アメリカアカシカ)が大量に増殖し、イエローストーンの北部域(ノーザンレンジ)を中心に、若木を食べだしたのです。特にヤナギとポプラです。ヤナギとポプラは、乾燥したアメリカ西部地域の植物相の基礎となるものです。ヤナギとポプラの枯死は、土壌の浸食にもつながります。

公園当局は以降、40年に渡ってワピチの間引き(捕らえて移動させる、撃ち殺す)をしましたが、状況の改善はあまりみられませんでした。それどころか、1960年代になると地元のハンターが間引きに反対するようになり、ワピチの数のコントロールはますます困難になったのです。

| ||

|

ワピチ(Wapiti。アメリカアカシカ)

北アメリカから東北アジアに分布。北米ではエルクと呼ばれるが、世界的にはエルクと言うとヘラジカ(角がヘラ状の鹿)を言う。

( site : Wikipedia )

| ||

1973年にアメリカの連邦議会は絶滅危惧種法を成立させ、時のニクソン大統領が署名しました。これは絶滅の危機に瀕している種の保護と復活を提唱する法律で、オオカミはその筆頭にあげられました。生態学者たちはさっそくオオカミを復活させるのに適した土地を探しはじめましたが、その最有力地がイエローストーン国立公園を中心とする国有地、グレイター・イエローストーンでした。

イエローストーンにオオカミを復活させることには反対論も根強く、環境影響調査などを含む紆余曲折があったのですが、生態学者たちの努力の結果、1995年1月12日、ようやく、カナディアン・ロッキーで捕獲された8頭のオオカミがイエローストーンに到着しました。生態学者は自然繁殖するかどうかが心配でしたが、復活作戦は成功しました。オオカミはイエローストーン国立公園全体に広がり、10年後にはグレイター・イエローストーン全体で300頭を数えるに至ったのです。

オオカミが無線発信機をつけて放たれたころのイエローストーン国立公園はどうだったのか。オレゴン州立大学のロバート・ペシュタは、1996年の春にイエローストーンの北部域(ノーザンレンジ)を流れるラマー川を訪れ「あまりの惨状に愕然となって、声も出なかった」と言います。

|

「川のほとり」を生態学では「河畔域」と呼びます。アメリカ西部のような乾燥地域においては、河畔域は生物多様性の中心地です。アメリカ西部の河畔域の面積は1%に過ぎないのですが、生物の80%は河畔域に生息しているのです。

ロバート・ペシュタは、ラマー川の河畔域を崩壊させたのはワピチだと考えました。冬場には2万頭ものワピチがノーザンレンジに集まり、河畔域のポプラの林にも押し寄せ、若木や新芽を食べ尽くしていたのです。オレゴン州立大学に帰ったペシュタは同僚に報告しました。それに呼応して、同僚のウィリアム・リップルはラマー川の河畔域を詳細調査しました。

リップルはラマー川の河畔域のポプラの樹齢を詳細に調べて、1920年代以降はポプラの木が再生していないことを突き止めました。リップルに触発されたペシュタは、同じことをラマー渓谷のヤナギで調べましたが、同様の結果が得られました。森林火災、気象変動、洪水、河川の流れの変化など、あらゆる可能性を検討した結果、2人が出した結論は「1920年代にオオカミがいなくなった結果、ポプラやヤナギは再生しなくなった」というものです。やはりワピチが若木や新芽を食べ尽くしてしまったのです。

やがてオオカミが導入されてから数年後の2001年ごろには、ラマー川の河畔域ではポプラやヤナギの若木が再生している姿が見られるようになりました。これは

オオカミ → ワピチ → ポプラ・ヤナギ

という食物連鎖の証明になりました。

さらにはオオカミの復活にともなって別の変化も現れてきました。オオカミがいなかった70年間、イエローストーンで「のさばって」いたのはコヨーテでしたが、コヨーテはオオカミに追われて数が半減しました。その結果、一時絶滅しそうになっていたプロングホーン(レイヨウの一種)の数が復活してきたのです。イエローストーンのコヨーテは、出産直後のプロングホーンの母子を襲うという習性をもっていたからです。さらにオオカミの「食べ残し」も他の動物に恩恵をもたらしました。ワピチは300kgもありますが、1頭のオオカミが腹に収められる肉はせいぜい10kg程度です。1頭のワピチ全部を平らげるオオカミの群れというのは滅多にありません。オオカミの「食べ残し」にあずかったのは、コヨーテ、アカギツネ、アメリカクロクマ、ハイイログマ、ハクトウワシ、イヌワシ、ヒメコンドル、アメリカガラス、ハイイロホシガラス、カナダカケス、カササギなどでした。

| ||

|

プロングホーン(Pronghorn)

北米だけに分布している。メキシコではスペイン語でベレンド(berrendo)と呼ばれる。時速100km近くのスピードで走り、陸上動物ではチータに続いて2番目に速い。しかしこれは短距離走でのことであり、長距離走ではチータを抜いてプロングホーンが1番である。「捕食者なき世界」には、「なぜプロングホーンはこれほど速いのか、それはチータから逃れるために進化したのだ」という説が紹介されている。13,000年前までは、アメリカにもチータがいたことが分かっている。

( site : Wikipedia )

| ||

しかし、2001年当時のイエローストーンのオオカミの数は100頭程度です。広大な国立公園においてわずか100頭のオオカミが、ポプラ・ヤナギの再生といった影響力を持ち得るのでしょうか?

ペシュタとリップルは、ワピチの詳細な行動調査をしました。すると「恐怖によるコントロール」とでも言うべき姿が浮かび上がってきました。つまり、

| ワピチは、もしオオカミに襲われたとしたら逃げにくいところには近寄らなくなっていた、ないしは、たとえ近寄ったとしても長くは留まらなくなっていた |

のです。それは小さな谷、台地、川につきだした岬、川の中の島、川の合流地点などです。つまり、ワピチの行動範囲がオオカミによって狭められたことになります。これがポプラ・ヤナギが再生し始めた大きな理由でした。

これは人間のハンターが猟銃でワピチを「間引く」のとは本質的に違います。「間引き」は、間引いた時だけの問題であり、ワピチの生息数を減らすことしか出来ません。ところがオオカミは、生息数を減らすだけでなく、常にワピチに「オオカミに襲われるのではないかという恐怖」を与え、その行動範囲を狭めていたのです。

実は、これは生物界に広く見られる現象でした。「動物は、捕食者が潜んでいることを恐れて、食料が豊かな所を避ける」「捕食者を恐れて、夕闇が迫ってから狩りをする」「夜行性の動物は、夜行性の捕食者を恐れて月の明るい夜に行動するのを避ける」などです。

頂点捕食者は、「捕食」という行為そのものもあるが、「恐怖」によっても被食者をコントロールしている、という知見と証明が得られたのです。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

以上に紹介した何点かは『捕食者なき世界』があげている事例の一部にすぎません。あとは本を読んでもらうしかないのですが、補足として別の例を簡潔にあげておきます。

|

大型捕食動物は、ヒトが絶滅させた

今まであげた例は、いずれもこの300年ほどの間に人間が大型動物を絶滅させた、ないしはダム建設などの結果として絶滅させた例です。しかし忘れてはならないのは、ヒトは太古の昔から大型動物を絶滅させ続けてきたことです。地球上の最強の捕食者はヒトです。

約2万年前、北米大陸には体重50kg以上の肉食動物が、少なくとも10種類いたことが分かっています。オオカミ(2種)、クマ(3種)、スミロドン(サーベルタイガー)、アメリカライオン、ジャガー、ピューマ、チータです。ところが約13,000年前に、彼らの半数は「突如として」姿を消しました。と同時にマンモスやナマケモノ、また有蹄動物の3/4も絶滅しました。

約13,000年前というと、北米大陸にヒトがやってきたころです。この頃、氷河期が終わって気温が上昇したので、環境変化が絶滅の原因だという説もありましたが、数10万年というオーダでみると、寒冷期と温暖期が繰り返されています。それを生き延びてきた大型動物の多くが約13,000年前に突然絶滅したのです。現代の学説によると、これはヒトの狩猟が原因です。絶滅は、ヒトがベーリング海峡を渡り北米大陸に来てからわずか300-400年の間の出来事だといいます。

同じことは南米大陸でも起こりました。南米では大型動物の80%が姿を消しました。

時代が下って、ニュージーランドとマダガスカルに人間が住み始めたのは5~9世紀です。ニュージーランドにはモア、マダガスカルにはエピオルニスという大型で肉付きのよい鳥が生息していましたが、ヒトが狩ったために絶滅してしまいました。

時代をさかのぼると、約5万年前のオーストラリア大陸では、大型有袋類や飛べない巨大鳥、体長5メートルのトカゲが姿を消したことが分かっています。これもヒトがオーストラリアに住み始めたころと一致しています。

アフリカ大陸やユーラシア大陸には、はるかに古くからヒトが住んでいたので、大型動物の絶滅とヒトによる狩猟の因果関係は明確ではありませんが、アフリカに誕生したヒトは約200-300万年前から狩猟を始め、肉食を始めたことが分かっています。アフリカにいたサーベルタイガーも、今はいません。

ヒトが大型動物を殺すのは「食料の確保」であり、牧畜が始まってからは家畜を襲う「害獣の駆除」であり、ヒトが大型動物にいだく「恐怖、嫌悪感」であり、またはラッコのように「毛皮」のために乱獲されたことがもありました。金儲けというか、贅沢目的と言うのでしょうか。「象の牙」とか「サイの角」もそのたぐいでしょう。

しかしヒトが大型動物を殺してきたのは、さらに理由があります。それは「娯楽」です。

|

娯楽としての野生動物殺戮は、その後も「ハンティング」という形で続くことになるわけです。現代のヨーロッパの闘牛はその変形でしょう。

「食料」から「娯楽」まで、ヒトはさまざまな理由で大型捕食動物を絶滅させ、あるいは絶滅危惧種に追い込んできたのですが、ひとつだけはっきりしていることがあります。それは

| 現在の自然生態系は、大型捕食動物がいなくなった結果としての自然生態系である |

ということです。我々は世界中のあちこちで、実は「生態系のバランスが崩れた、荒廃した自然」を目にしていて、しかも、それが当たり前だと思い込んでいるかもしれないのです。

人間は大型捕食動物と共存できるか

人類は、捕食動物が生態系に重要な役割をもっていることを理解しはじめました。特にそれが「キーストーン種」だと、その絶滅は生態系の崩壊、生態系のメルトダウンにつながりかかねない。

しかし一方で、人間は太古の昔から捕食動物を絶滅させてきた長い歴史があります。はたして人間は大型捕食動物と共存できるのか。

『捕食者なき世界』の著者、ウィリアム・ソウルゼンバーグは、決して楽観的ではありませんが悲観的でもなく、希望はある、という書き方をしています。本書の最終章は「人は再び自然を愛せるか」といタイトルですが、そこに次のようなエピソードが紹介されています。それを最後に紹介します。

|

『捕食者なき世界』の感想

以降は『捕食者なき世界』の感想です。

本書を読んで改めて良く分かるのは、自然生態系は複雑な依存関係のネットワークでできていて、自然の保存とはこのネットワークの保存に他ならないことです。

ヒトは200-300万年前のアフリカで狩猟を始めてから近代まで、数々の野生生物を絶滅させ、ないしは絶滅危惧種に追いこんできました。それは「食料」「害獣駆除」「娯楽」「金儲け」などの目的でした。しかし20世紀後半になって、自然生態系は全体として一体のものであり、「一部の不在」が「全体の危機」につながるという認識をもつようになった(少なくとも生態学者は)。特に頂点捕食者の絶滅は生態系全体を崩壊させかねないことも分かってきた。この生態学の成果は「人類の未来に残す財産」とも言うべき知見だと思います。

本書を読むと、生態系における「外来種」の問題点もよく理解できます。日本の特定の湖では外来種のブラックバスやブルーギルが生息していますが、誰かがフィッシングのために持ち込んだとされています。こういう行為は、とんでもない暴挙と言えるでしょう。ブラックバスやブルーギルという強力な捕食者が、もしその湖の「キーストーン種」を駆逐したとしたら、湖の生態系が根本から崩れかねない。

外来種に関しては本書(文庫版)の解説にも、高槻成紀氏(麻布大学教授・保全生態学)が次のように書いていました。

|

奄美大島のヤンバルクイナやアマミノクロウサギは、奄美大島の、と言うより日本の、いや世界の財産のはずです。人間の「浅知恵」とは、まさにこのことを言うのでしょう。

マクロ的に言うと、生態系のネットワークの理解は始まったばかりだと思います。たとえば、日本では山地におけるシカの急増による「食害」が問題になっていて、農業被害を越えて、自然植生に深刻な影響が出ています。高山植物が食い荒らされたところもある。

サントリーの「南アルプスの天然水」というミネラル・ウォーターがあります。これはサントリーの白州工場(山梨県北杜市。No.43「サントリー白州蒸留所」で紹介した白州蒸留所と同一敷地)で作られています。あるテレビ番組(TBSの「がっちりマンデー」2014年7月27日)の取材の中に出てきました。白州工場には、一帯の森林の保全担当者がいます。それは当然でしょう。地下水や湧き水は森林の保水力によって成り立っているからです。ところがTVカメラで映されたある沢では、木が枯れて無くなり、土砂が流出しようとしていました。シカの若木を食べたためとのことです。「シカの急増」→「植生の破壊」→「土砂の流出」→「森林の保水力の低下」→「地下水・伏流水の枯渇」といった「最悪の姿」を、ふと想像してしまいました。

もちろん白州工場のバックに広がる南アルプスの山々や森林は広大なので、すぐにはそんなことにはならないはずです。またサントリーは、自社のミネラル・ウォーター・ビジネスの生命線である白州工場一帯の森林を徹底的に保全しようとするでしょう。つまり、この例自体は些細なことだと考えられます。しかし、日本全国で類似のことがたくさん起こっているはずです。

では、なぜシカが急増したのでしょうか。シカの急増はこの20年ほどのことです。シカの生態を研究している高槻成紀氏(前述)は本書の解説で「シカの急増の真の理由は分かっていない」という主旨のことを書いています。シカを捕食する動物の代表は、イエローストーン国立公園の例にもあるオオカミですが、ニホンオオカミが絶滅したのは1905年とされています。以降、ニホンオオカミの「目撃談」が日本各地でありますが、たとえまだ生息していたとしても、「ニホンオオカミが自然環境に影響を与える存在では無くなってから既に100年以上が経過した」ことは確実です。ニホンオオカミの絶滅がシカの急増の(直接の)原因ではないのです。

食物網はネットワークなので、複数の要因が重なったことが考えられます。もちろん、その背景として「頂点補食者がいなくなっていた」ということが誘因となった可能性はありうる。また、食物連鎖以外の要因(気候条件、病気の蔓延など)もありうるでしょう。しかし明確なことは専門の研究者にとってもまだ「分からない」のです。

我々は「自然生態系のありようを、まだほとんど知らない」ということを前提に、人間と自然の関わり方を判断していくべきだと思います。

「不在」というキーワード

No.119-120「不在という伝染病」で紹介した『寄生虫なき病』という本では、人体の内と外に存在する微生物の(ある種の)不在が生体系のバランスを壊し、免疫関連疾患の原因になる(一部、仮説)という話でした。

一方、No.126-127で紹介した『捕食者なき世界』で展開されていたのは、自然生態系においては一つの種の不在が生態系全体のバランスを破壊し、荒廃をもたらしうるという話でした。

この二つの話は驚くほどよく似ています。両方とも生命に関する知見なので、似ているのはあたりまえなのかもしれません。二つの本の題名に共通する日本語は "なき" です。つまり両方とも「不在」をテーマにしている。

我々は異質なものの「存在」がシステム(生命、自然)を脅かすことを知っています。また、異質な存在と共存できれば、システムが一つ高いレベルへと進化することも知っている。しかし、それと同時に問題にすべきは「不在」です。一見したところ生命体や自然生態系の維持にそれほど必須でないと思える「ピース」の消滅が、システムを崩壊に導くことがある。このことを『捕食者なき世界』で改めて認識しました。

| 補記:サメが減れば貝も減る |

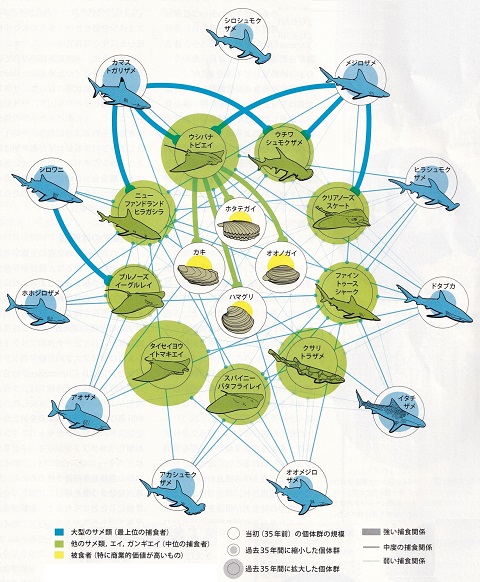

本文中で、アメリカ東海岸ノースカロライナ沖でサメを乱獲したためハマグリやカキの水揚げが激減し、100年の伝統を誇るホタテ漁が廃れたことを書きました。このことについて日経サイエンスの2013年5月号に詳しい分析が載っていましたので、以下に引用します。

|

著者は「ひとたび食物網が変化すると、その状態が長く続く場合が多く、元に戻すのは至難の技」と書いています。食物網の "ナイーブさ" は、次の図を見ても直観できます。サメが減ったら貝も減るのです。

以下の図で、青は上位捕食者の大型サメ類、緑はエイなどの中間捕食者、黄色は被食者のうちで特に商品価値があるものを示します。各種目に描かれている同じ大きさの円は35年前の個体数を示し、青・緑・黄の色のついた円は35年前と比較した個体数を表します。線の太さは捕食関係の強い・中度・弱いを示しています。

|

サメが減れば貝も減る |

「食物網はボトムアップで構造化されていると長く考えられたきたが、実は最上位の捕食者が食物連鎖を直接・間接にコントロールしている場合が多いことがわかってきた。カナダのビクトリア大学のバウム(Julia Baum)らによると、米国東海岸における大型のサメ(青色)の乱獲によって、ウシバナトビエイに代表される中位の捕食者(緑色)が増えている。一方、エイの増加によって、ホタテガイなどの一部の貝類(黄色)が激減している。」(日経サイエンス 2013年5月号より、図と説明を引用) |

2014-09-26 20:09

nice!(0)

トラックバック(0)