No.126 - 捕食者なき世界(1) [科学]

No.119-120「不在という伝染病」で、アメリカのサイエンス・ライター、モイゼス・ベラスケス=マノフ氏の著書『寄生虫なき病』(文藝春秋 2014)を紹介しました。この本で取り上げられている数々の研究を一言で言うと、

ということになるでしょう。いわゆる「衛生仮説」です。著者は、人間と共生微生物が作っている人体生態系を「超個体」とよび、20世紀になって超個体の崩壊が進んできたことを強調していました。

その時にも書いたのですが、生態系の崩壊という意味では「自然生態系」の崩壊が近代になって急速に進んできたわけです。むしろその方が早くから注目され、警鐘が鳴らされてきました。今回はその「自然生態系」の話です。

人為的な自然生態系の破壊(主として農薬などの化学物質による破壊)に警鐘を鳴らした本としては、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(1962)が大変に有名ですが、もう一つ、最近出版された重要な本があります。ウィリアム・ソウルゼンバーグの『捕食者なき世界』(文藝春秋 2010。文春文庫 2014)です。今回はこの本の要点を紹介したいと思います。生物界には複雑な依存関係があり、それを理解することが生態系の保全にとって必須である・・・・・・。このことが如実に分かる本です。

なお、以降の引用で、下線・太字は原文にはありません。

エルトンのピラミッド

話の発端は「エルトンのピラミッド」です。これは教科書にも載っていたと思うので、多くの人が目にしたはずです。エルトンという人の名は知らなくても「食物連鎖」とか「食物連鎖のピラミッド」と言えばピンとくる人が多いのではないでしょうか。

英国のチャールズ・エルトン(1900-1991)はオックスフォード大学で動物学を学んでいたころ、生態観察のためにノルウェーと北極の中間付近にあるスピッツベルゲン諸島を訪れました。スピッツベルゲンは極めて寒冷で厳しい気候です。動物も鳥も植物も種類は多くはない。その動植物の少ない環境が、逆に自然観察にはうってつけの場所となりました。

彼がスピッツベルゲンで見たものは、絶壁に巣を作っているおびただしい数の海鳥(ウミガラス等)であり、その海鳥が海のオキアミや小魚を食べ、鳥の糞(=グアノ)が陸地に降り注ぎ、それが養分となって植物が生育するという姿でした。また陸上ではホッキョクギツネがいて、ライチョウなどを狩って生きていました。

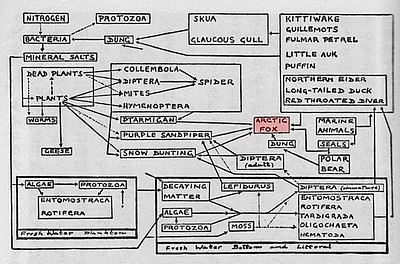

エルトンは、延べ3年にわたるスピッツベルゲン諸島での自然観察の結果を踏まえ、1927年に「動物の生態学」という本を書きました。そこで彼が明らかにしたのが「食物網」です(食物連鎖、とい言い方もよくされる)。つまり自然界における捕食者/被食者、食べる/食べられる、上位者/下位者という関係性で作られるネットワークです。エルトンはそのネットワークに個体数を書き込んでいきました。そうすると下位から上位に進むにつれて個体数が次第に少なくなる「ピラミッド」になることに気づきました。

下にエルトンが作成したスピッツベルゲンの食物網を引用します。ホッキョクギツネが頂点捕食者であることを表しています。

エルトンがスピッツベルゲンで見い出したことをまとめると、

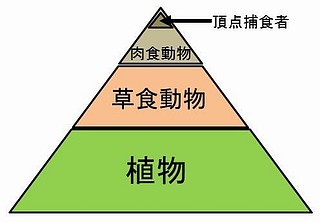

と要約できます。エルトンのピラミッドの詳しい説明は本書には無いのですが、そのキーポイントを理解するために、極めて単純化し模式的に書くと次のようになるでしょう。

この図はいくら何でも単純化し過ぎと思えるのですが、この「単純な個体数ピラミッド」を見ただけでも、重要なことが何点か理解できます。まず、すぐに理解できることは

ということです。草食動物が絶滅すると肉食動物も絶滅します。肉食動物は草では生きられないのです。そんなこと当たり前だろう、今さら何を、と思えるかもしれませんが、その当たり前のことが理解できなかった例が、ごく最近の日本でもありました。

たとえば、小川や田圃の小魚や水性小動物を餌にしている鳥がいたとして、その小魚や小動物を農薬で絶滅させたとしたら、鳥も絶滅します。ニッポニア・ニッポンという学名の鳥(=朱鷺)は、戦後もわずかに生息していたのですが、それが絶滅した原因の一つが餌の枯渇だと言われています。もちろん朱鷺は、乱獲されたり害鳥として駆除されてきた歴史があり、それが絶滅の最大の理由です。

「絶滅」という言葉を使わずに、反対の表現で言うと、エルトンのピラミッドが表していることは、

となります。個体数ピラミッドから理解できる2つ目の点は、

ということです。特定の生物だけを自然状態で保全する、というような器用なことはできません。No.119-120「不在という伝染病」で紹介した『寄生虫なき病』(モイゼス・ベラスケス=マノフ)には、

とありましたが、まさにそういうことです。個体数ピラミッドから理解できる3番目は、

ということです。「スペース」というのは曖昧な言い方ですが、要するに「頂点捕食者の下位の生物群すべてが生存していけるだけの土地と自然環境」です。日本でも猛禽類(イヌワシ、クマタカ、など)の保護の為に森を保全することが論議されます。種の保存のためには最低でも数十の個体が必要なわけですが、たとえば数十羽のイヌワシが生存してくのに必要な森林面積は、思いのほかに広い。正確な数字は忘れましたが、数100ヘクタールのオーダの広さだったと思います。猛禽類の保護のために森を保全するにしても、自然環境を細切れにして保全したのでは頂点捕食者を絶滅に追い込むわけです。

本書に戻ります。エルトンのピラミッドは、たちまち生態学の教義となりました。しかし、実は1960年になって、この「個体数ピラミッド」についての全く新しい解釈が出てきました。

「緑の世界」仮説

エルトンのピラミッドを単純に眺めると「被食者の数が捕食者の数を決める」「捕食者は被食者の存在に依存して生きている」という像しか浮かびません。しかし、果たしてそれだけなのか。

1960年、ミシガン大学の3人の科学者、

・ネルソン・ヘアストン

・フレデリック・スミス

・ローレンス・スロポトキン

は「群集構造、個体群制御および競争」という論文を「アメリカン・ナチュラリスト」誌に発表しました。そこにおいて彼らは、エルトンのピラミッドから導かれる論理的考察を展開しました。

という考察です。これが「緑の世界」仮説と呼ばれるものです。論文著者の3人は、姓の頭文字をとってHSSと呼ばれるようになりました。

この仮説はそれまでの解釈とは違います。つまり上位層は下位層に依存しているという概念を転換して、生態系全体の維持における上位層の役割を非常に「重く」し、上位層が下位層をコントロールしていると考えたわけです。

この仮説に従うと、たとえば「肉食動物のオオカミやピューマ = 頂点補食者」「草食動物の鹿」「木や草」という生態系があったとき、人間が人為的にオオカミやピューマを絶滅させると、鹿の数が爆発的に増え、そのことで木の若枝が食べ尽くされ、「緑の世界」ではなくなる。そうすると今度は鹿の数が激減する、ということになります。つまり頂点補食者の絶滅が生態全体の崩壊を招くことになる。

上位者が下位者の個体数をコントロールしていて、そのことで生態系全体の安定が保たれている・・・・・・・・。この仮説は大きな論議を呼び、賞賛もされ、また反対する人もありました。しかしHSSも認めたように、根本的に欠けているものがありました。それは「証拠」です。

ヒトデの実験

そこで「緑の世界」仮説を実験で確かめようと発想した学者いました。ミシガン大学のロバート・ペインです。彼はHSSの最初の「S」であるフレデリック・スミスの教室の博士課程の学生でした。

ロバート・ペインが実験に選んだのは海岸の磯・岩場・潮だまりの生態系です。そこではヒトデが頂点捕食者です。ヒトデは2枚貝を捕食します。2枚貝を包み込んで抱きかかえたヒトデは、2枚の貝をこじあけようとし、休むことなくじわじわと力をかけていきます。そして隙間が開いたとき胃液を注入し、さらに貝を開かせます。次にヒトデは自分の胃袋を貝の中に入れ、それで貝を食べる。ヒトデは2枚貝だけでなく、岩場にいる殻をもつ生物すべてを捕食します。ヒトデを捕食する生物はありません。

アメリカのワシントン州、シアトルに近いオリンピック半島にマッカウ湾があります。ペインはマッカウ湾の岬の突端を調査区に選びました。ここは岩だらけの場所に波が寄せています。赤や茶色の海草が茂り、各種の藻が生育する中で、イソギンチャク、ムラサキウニ、ホヤ、海綿、ウミウシ、各種の貝(イガイ、フジツボ、エボシガイ、カサガイなど)などの生物が生息し、そして頂点捕食者のヒトデがいます。

ペインは毎月の干潮時を狙って調査区に出向き、ヒトデの数を記録し、そのヒトデを岩場から引き剥がし、遠くの海中の放り投げるという作業を繰り返しました。投げられたヒトデの中にはまたもとの岩場に戻ってくるものもあります。ペインは根気よくこの作業を続けました。

ヒトデを投げ続けるうちに、生態系は次第に変化していきました。ヒトデがいなくなった調査区では紆余曲折のあと、最終的にイガイ(カリフォルニア・イガイ)が大繁殖したのです。そして岩場を埋め尽くしたイガイに押されて、他の生物はどんどん減っていきました。調査を始めた時には15種いた生物のうち、7種がいなくなってしまったのです。ペインはこの過程を詳細に記録しました。

ロバート・ペインが1966年の「アメリカン・ナチュラリスト」誌に発表した論文の結論は以下です。

ロバート・ペインはさらに2番目の論文で「キーストーン種」という概念を提示しました。キーストーンとは日本語で言うと要石で、石のアーチを造る時に最後に打ち込む楔形の石です。つまり「キーストーン種」とは「数は少ないが、生態系の安定にとっては非常に重要な役割の種」を言います。必ずしも頂点捕食者である必要はありません。頂点捕食者を拡大した概念だと言えるでしょう。

このキーストーン種という概念は、生態学にあらたな研究領域をもたらしたと同時に、ある種の不安を引き起こしました。

この「新世代の生態学者たちの不安」は的中することになります。そのいくつかの例を『捕食者なき世界』から紹介します。

ラッコが「海の熱帯雨林」を守る

世界各地の水族館の人気者になっているラッコは、北太平洋の沿岸に生息している哺乳類です。ラッコはイタチ科と呼ばれるイタチやアナグマ、ラーテル(No.105「鳥と人間の共生」)などが属する肉食動物のグループで、その中では体が最も大きく、かつ、最も海に適応しています。海に潜ってウニや貝や魚をとり、海面に仰向けに浮かんで、胸の上に獲物を載せて食べます。貝を割る時には石を鉄床のように使って叩き割ることは、良く知られている行動です。

ラッコはかつて、毛皮目当てに乱獲されました。ラッコには皮下脂肪がほとんどないのですが、ベーリング海の凍える環境でも生きていけます。その理由は、皮膚に1平方センチあたり10万本もの毛が生えていて、そこに含まれる空気が断熱効果を持つからです。ラッコの毛皮は最高級品です。これがラッコに不幸をもたらしました。

18世紀半ばから19世紀末までの150年間で、北太平洋のカリフォルニアからアリューシャン列島に至るまで、生息していたラッコは、ほとんどが捕り尽くされてしまいました。ようやく1911年になって「ラッコ・オットセイ保護条約」が締結され、ラッコの保護が始まりました。その後、わずかに残ったラッコ(10数個の小さな群れ)が再び繁殖をはじめ、1960年代になると場所によっては大群にまでなりました。

ワシントン州立大学の大学院修士課程を出たばかりのジェームズ・エステスは、1970年からラッコが海洋生態系に与える影響を調べ始めました。アリューシャン列島のアムチトカ島は、当時はラッコが復活し、たくさん生息していた島です。その周辺の海中には海藻(ケルプ)が生い茂っていました。ケルプは多くの海洋生物の「命の源」にもなっています。

ジェームズ・エステスの研究手法は、「ラッコがいない、という点を除いてはアムチトカ島と生態条件が全く同じ島」を選び、その島の生態系をアムチトカ島と比較することでした。エステスはアムチトカ島から320km西にあるシェミア島を選びます。シェミア島ではラッコが皆殺しにされたあと、別の島から移住してきた少数の群れがいるだけで、ラッコが多数生息しているアムチトカ島とは好対照です。1971年、エステスと仲間は調査を開始しました。

その後のエステスたちの詳細な調査で明らかになったことは、アリューシャン列島ではどこも同じパターンだということです。ラッコがいるところではケルプが茂り、豊かな生態系がある。一方、ラッコがいないところはウニが大量に生息していて、ケルプはなく、生態系は極めて貧弱である・・・・・・。

ラッコはウニを食べます。ウニはラッコの最大の好物です。これは以前から知られていました。またウニは海藻(ケルプ)を食べます。このことも以前から良く知られていた。しかし

ラッコ → ウニ → 海藻(ケルプ)

という食物連鎖を明確に提示したのはエステスが初めてでした。要するにラッコは「キーストーン種」だったのです。それがいなくなると(アリューシャン列島では)生態系が崩壊に向かいます。これは食物連鎖上での上位者が下位者をコントロールしているという「緑の世界」仮説の、自然生態系での実証例となりました。ちなみに、ラッコは頂点捕食者ではありません。アリューシャン列島の海岸域における頂点捕食者は、オットセイやラッコを襲うシャチです。

| ヒトと共生してきた体内微生物の「不在」が、アレルギーや自己免疫疾患を発病する要因になっている。その「不在」は、人間の「衛生的な」生活で引き起こされた。 |

ということになるでしょう。いわゆる「衛生仮説」です。著者は、人間と共生微生物が作っている人体生態系を「超個体」とよび、20世紀になって超個体の崩壊が進んできたことを強調していました。

| |||

|

表紙の写真は、絶滅した大型肉食獣、サーベルタイガーの頭部化石である。

| |||

人為的な自然生態系の破壊(主として農薬などの化学物質による破壊)に警鐘を鳴らした本としては、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(1962)が大変に有名ですが、もう一つ、最近出版された重要な本があります。ウィリアム・ソウルゼンバーグの『捕食者なき世界』(文藝春秋 2010。文春文庫 2014)です。今回はこの本の要点を紹介したいと思います。生物界には複雑な依存関係があり、それを理解することが生態系の保全にとって必須である・・・・・・。このことが如実に分かる本です。

なお、以降の引用で、下線・太字は原文にはありません。

エルトンのピラミッド

話の発端は「エルトンのピラミッド」です。これは教科書にも載っていたと思うので、多くの人が目にしたはずです。エルトンという人の名は知らなくても「食物連鎖」とか「食物連鎖のピラミッド」と言えばピンとくる人が多いのではないでしょうか。

英国のチャールズ・エルトン(1900-1991)はオックスフォード大学で動物学を学んでいたころ、生態観察のためにノルウェーと北極の中間付近にあるスピッツベルゲン諸島を訪れました。スピッツベルゲンは極めて寒冷で厳しい気候です。動物も鳥も植物も種類は多くはない。その動植物の少ない環境が、逆に自然観察にはうってつけの場所となりました。

彼がスピッツベルゲンで見たものは、絶壁に巣を作っているおびただしい数の海鳥(ウミガラス等)であり、その海鳥が海のオキアミや小魚を食べ、鳥の糞(=グアノ)が陸地に降り注ぎ、それが養分となって植物が生育するという姿でした。また陸上ではホッキョクギツネがいて、ライチョウなどを狩って生きていました。

|

| ||

|

ホッキョクギツネ

冬毛のホッキョクギツネ。ホッキョクグマと並んで、北極圏に住む代表的な肉食哺乳類である。

(site : free-images.gatag.net/tag/arctic-fox)

| ||

エルトンは、延べ3年にわたるスピッツベルゲン諸島での自然観察の結果を踏まえ、1927年に「動物の生態学」という本を書きました。そこで彼が明らかにしたのが「食物網」です(食物連鎖、とい言い方もよくされる)。つまり自然界における捕食者/被食者、食べる/食べられる、上位者/下位者という関係性で作られるネットワークです。エルトンはそのネットワークに個体数を書き込んでいきました。そうすると下位から上位に進むにつれて個体数が次第に少なくなる「ピラミッド」になることに気づきました。

|

下にエルトンが作成したスピッツベルゲンの食物網を引用します。ホッキョクギツネが頂点捕食者であることを表しています。

| ||

|

エルトンがスピッツベルベンで観察した食物連鎖。ホッキョクギツネ(Arctic Fox)に矢印が集まっていることが分かる。

(「捕食者なき世界」より。原文に色はありません。)

| ||

エルトンがスピッツベルゲンで見い出したことをまとめると、

| ◆ | 自然生態系の捕食者/被食者の関係は、複雑なネットワークを構成している(=食物網)。 | ||

| ◆ | そのネットワークを個体数の観点で見ると、「頂点捕食者」を最上位とする「個体数のピラミッド」になる。 |

と要約できます。エルトンのピラミッドの詳しい説明は本書には無いのですが、そのキーポイントを理解するために、極めて単純化し模式的に書くと次のようになるでしょう。

| ||

|

エルトンの「個体数ピラミッド」を単純化して描いた。個体数という視点で見るとこのようなピラミッドになるが、実際の食物網はスピッツベルゲンの例にみられるようなネットワークになる。

| ||

この図はいくら何でも単純化し過ぎと思えるのですが、この「単純な個体数ピラミッド」を見ただけでも、重要なことが何点か理解できます。まず、すぐに理解できることは

| ◆ | 下位生物層が絶滅したとしたら、上位生物層も絶滅する |

ということです。草食動物が絶滅すると肉食動物も絶滅します。肉食動物は草では生きられないのです。そんなこと当たり前だろう、今さら何を、と思えるかもしれませんが、その当たり前のことが理解できなかった例が、ごく最近の日本でもありました。

たとえば、小川や田圃の小魚や水性小動物を餌にしている鳥がいたとして、その小魚や小動物を農薬で絶滅させたとしたら、鳥も絶滅します。ニッポニア・ニッポンという学名の鳥(=朱鷺)は、戦後もわずかに生息していたのですが、それが絶滅した原因の一つが餌の枯渇だと言われています。もちろん朱鷺は、乱獲されたり害鳥として駆除されてきた歴史があり、それが絶滅の最大の理由です。

「絶滅」という言葉を使わずに、反対の表現で言うと、エルトンのピラミッドが表していることは、

| ◆ | 上位生物層は、下位生物層の存在に依存している |

となります。個体数ピラミッドから理解できる2つ目の点は、

| ◆ | 自然生態系の保全は、生態系全体を保全しなければならない |

ということです。特定の生物だけを自然状態で保全する、というような器用なことはできません。No.119-120「不在という伝染病」で紹介した『寄生虫なき病』(モイゼス・ベラスケス=マノフ)には、

| トラを絶滅から守るためには、トラが暮らすジャングルとそこで生きているものすべて ── 土壌細菌からアリや木々に至るまで ── を保全しなければならない |

とありましたが、まさにそういうことです。個体数ピラミッドから理解できる3番目は、

| ◆ | 頂点捕食者が生存していくためには、かなりのスペースが必要 |

ということです。「スペース」というのは曖昧な言い方ですが、要するに「頂点捕食者の下位の生物群すべてが生存していけるだけの土地と自然環境」です。日本でも猛禽類(イヌワシ、クマタカ、など)の保護の為に森を保全することが論議されます。種の保存のためには最低でも数十の個体が必要なわけですが、たとえば数十羽のイヌワシが生存してくのに必要な森林面積は、思いのほかに広い。正確な数字は忘れましたが、数100ヘクタールのオーダの広さだったと思います。猛禽類の保護のために森を保全するにしても、自然環境を細切れにして保全したのでは頂点捕食者を絶滅に追い込むわけです。

本書に戻ります。エルトンのピラミッドは、たちまち生態学の教義となりました。しかし、実は1960年になって、この「個体数ピラミッド」についての全く新しい解釈が出てきました。

「緑の世界」仮説

エルトンのピラミッドを単純に眺めると「被食者の数が捕食者の数を決める」「捕食者は被食者の存在に依存して生きている」という像しか浮かびません。しかし、果たしてそれだけなのか。

1960年、ミシガン大学の3人の科学者、

・ネルソン・ヘアストン

・フレデリック・スミス

・ローレンス・スロポトキン

は「群集構造、個体群制御および競争」という論文を「アメリカン・ナチュラリスト」誌に発表しました。そこにおいて彼らは、エルトンのピラミッドから導かれる論理的考察を展開しました。

| この世界の陸地が緑なのは ── つまり、大部分が食物に覆われているのは ──、草食動物がすべての植物を食べ尽くすことがないからだ。そして草食動物がこの世界を土だけの世界に変えてしまわないようにしているのは捕食者だ。 『捕食者なき世界』(第1章)

|

という考察です。これが「緑の世界」仮説と呼ばれるものです。論文著者の3人は、姓の頭文字をとってHSSと呼ばれるようになりました。

この仮説はそれまでの解釈とは違います。つまり上位層は下位層に依存しているという概念を転換して、生態系全体の維持における上位層の役割を非常に「重く」し、上位層が下位層をコントロールしていると考えたわけです。

この仮説に従うと、たとえば「肉食動物のオオカミやピューマ = 頂点補食者」「草食動物の鹿」「木や草」という生態系があったとき、人間が人為的にオオカミやピューマを絶滅させると、鹿の数が爆発的に増え、そのことで木の若枝が食べ尽くされ、「緑の世界」ではなくなる。そうすると今度は鹿の数が激減する、ということになります。つまり頂点補食者の絶滅が生態全体の崩壊を招くことになる。

上位者が下位者の個体数をコントロールしていて、そのことで生態系全体の安定が保たれている・・・・・・・・。この仮説は大きな論議を呼び、賞賛もされ、また反対する人もありました。しかしHSSも認めたように、根本的に欠けているものがありました。それは「証拠」です。

ヒトデの実験

そこで「緑の世界」仮説を実験で確かめようと発想した学者いました。ミシガン大学のロバート・ペインです。彼はHSSの最初の「S」であるフレデリック・スミスの教室の博士課程の学生でした。

ロバート・ペインが実験に選んだのは海岸の磯・岩場・潮だまりの生態系です。そこではヒトデが頂点捕食者です。ヒトデは2枚貝を捕食します。2枚貝を包み込んで抱きかかえたヒトデは、2枚の貝をこじあけようとし、休むことなくじわじわと力をかけていきます。そして隙間が開いたとき胃液を注入し、さらに貝を開かせます。次にヒトデは自分の胃袋を貝の中に入れ、それで貝を食べる。ヒトデは2枚貝だけでなく、岩場にいる殻をもつ生物すべてを捕食します。ヒトデを捕食する生物はありません。

アメリカのワシントン州、シアトルに近いオリンピック半島にマッカウ湾があります。ペインはマッカウ湾の岬の突端を調査区に選びました。ここは岩だらけの場所に波が寄せています。赤や茶色の海草が茂り、各種の藻が生育する中で、イソギンチャク、ムラサキウニ、ホヤ、海綿、ウミウシ、各種の貝(イガイ、フジツボ、エボシガイ、カサガイなど)などの生物が生息し、そして頂点捕食者のヒトデがいます。

ペインは毎月の干潮時を狙って調査区に出向き、ヒトデの数を記録し、そのヒトデを岩場から引き剥がし、遠くの海中の放り投げるという作業を繰り返しました。投げられたヒトデの中にはまたもとの岩場に戻ってくるものもあります。ペインは根気よくこの作業を続けました。

ヒトデを投げ続けるうちに、生態系は次第に変化していきました。ヒトデがいなくなった調査区では紆余曲折のあと、最終的にイガイ(カリフォルニア・イガイ)が大繁殖したのです。そして岩場を埋め尽くしたイガイに押されて、他の生物はどんどん減っていきました。調査を始めた時には15種いた生物のうち、7種がいなくなってしまったのです。ペインはこの過程を詳細に記録しました。

| ||

|

カリフォルニア・イガイ

(California Mussel)

イガイ(貽貝)は日本にも生息している。ヨーロッパのムール貝もイガイの仲間である。なお画像の右の方の白っぽいのはエボシガイ。

(site : oregontidepools.org)

| ||

| ||

|

イガイを捕食するヒトデ

(site : www.wallawalla.edu)

| ||

ロバート・ペインが1966年の「アメリカン・ナチュラリスト」誌に発表した論文の結論は以下です。

|

ロバート・ペインはさらに2番目の論文で「キーストーン種」という概念を提示しました。キーストーンとは日本語で言うと要石で、石のアーチを造る時に最後に打ち込む楔形の石です。つまり「キーストーン種」とは「数は少ないが、生態系の安定にとっては非常に重要な役割の種」を言います。必ずしも頂点捕食者である必要はありません。頂点捕食者を拡大した概念だと言えるでしょう。

このキーストーン種という概念は、生態学にあらたな研究領域をもたらしたと同時に、ある種の不安を引き起こしました。

|

この「新世代の生態学者たちの不安」は的中することになります。そのいくつかの例を『捕食者なき世界』から紹介します。

ラッコが「海の熱帯雨林」を守る

世界各地の水族館の人気者になっているラッコは、北太平洋の沿岸に生息している哺乳類です。ラッコはイタチ科と呼ばれるイタチやアナグマ、ラーテル(No.105「鳥と人間の共生」)などが属する肉食動物のグループで、その中では体が最も大きく、かつ、最も海に適応しています。海に潜ってウニや貝や魚をとり、海面に仰向けに浮かんで、胸の上に獲物を載せて食べます。貝を割る時には石を鉄床のように使って叩き割ることは、良く知られている行動です。

| ||

|

( site : www.vanaqua.org )

- バンクーバー水族館 - | ||

ラッコはかつて、毛皮目当てに乱獲されました。ラッコには皮下脂肪がほとんどないのですが、ベーリング海の凍える環境でも生きていけます。その理由は、皮膚に1平方センチあたり10万本もの毛が生えていて、そこに含まれる空気が断熱効果を持つからです。ラッコの毛皮は最高級品です。これがラッコに不幸をもたらしました。

18世紀半ばから19世紀末までの150年間で、北太平洋のカリフォルニアからアリューシャン列島に至るまで、生息していたラッコは、ほとんどが捕り尽くされてしまいました。ようやく1911年になって「ラッコ・オットセイ保護条約」が締結され、ラッコの保護が始まりました。その後、わずかに残ったラッコ(10数個の小さな群れ)が再び繁殖をはじめ、1960年代になると場所によっては大群にまでなりました。

ワシントン州立大学の大学院修士課程を出たばかりのジェームズ・エステスは、1970年からラッコが海洋生態系に与える影響を調べ始めました。アリューシャン列島のアムチトカ島は、当時はラッコが復活し、たくさん生息していた島です。その周辺の海中には海藻(ケルプ)が生い茂っていました。ケルプは多くの海洋生物の「命の源」にもなっています。

|

| ||

|

( site : oceanservice.noaa.gov )

- アメリカ海洋大気圏局 - | ||

| ||

|

( site : msi.ucsb.edu )

- カリフォルニア大学サンタバーバラ校 - | ||

ジェームズ・エステスの研究手法は、「ラッコがいない、という点を除いてはアムチトカ島と生態条件が全く同じ島」を選び、その島の生態系をアムチトカ島と比較することでした。エステスはアムチトカ島から320km西にあるシェミア島を選びます。シェミア島ではラッコが皆殺しにされたあと、別の島から移住してきた少数の群れがいるだけで、ラッコが多数生息しているアムチトカ島とは好対照です。1971年、エステスと仲間は調査を開始しました。

|

その後のエステスたちの詳細な調査で明らかになったことは、アリューシャン列島ではどこも同じパターンだということです。ラッコがいるところではケルプが茂り、豊かな生態系がある。一方、ラッコがいないところはウニが大量に生息していて、ケルプはなく、生態系は極めて貧弱である・・・・・・。

| ||

|

( site : ocean.nationalgeographic.com )

- ナショナルジオグラフィック誌 - | ||

ラッコはウニを食べます。ウニはラッコの最大の好物です。これは以前から知られていました。またウニは海藻(ケルプ)を食べます。このことも以前から良く知られていた。しかし

ラッコ → ウニ → 海藻(ケルプ)

という食物連鎖を明確に提示したのはエステスが初めてでした。要するにラッコは「キーストーン種」だったのです。それがいなくなると(アリューシャン列島では)生態系が崩壊に向かいます。これは食物連鎖上での上位者が下位者をコントロールしているという「緑の世界」仮説の、自然生態系での実証例となりました。ちなみに、ラッコは頂点捕食者ではありません。アリューシャン列島の海岸域における頂点捕食者は、オットセイやラッコを襲うシャチです。

(続く)

2014-09-19 20:13

nice!(0)

トラックバック(0)