No.342 - ヒトは自己家畜化で進化した [科学]

No.299「優しさが生き残りの条件だった」は、雑誌・日経サイエンス2020年11月号に掲載された、米・デューク大学のブライアン・ヘア(Brian Hare)とヴァネッサ・ウッズ(Vanessa Woods)による「優しくなければ生き残れない」と題した論文の紹介でした。これは、人類(=ホモ族)の中でホモ・サピエンス(=現生人類)だけが生き残って地球上で繁栄した理由を説明する "自己家畜化仮説" を紹介したものです。

"自己家畜化仮説" の有力な証拠となったのは、旧ソ連の遺伝学者、ドミトリ・ベリャーエフ(1917-1985)が始め、現在も続いている「キツネの家畜化実験」です。この実験のことは No.211「狐は犬になれる」に書きました。この実験がなければ "自己家畜化仮説" は生まれなかったと思われます。"自己家畜化" というと、なんだか "おどろおどろしい" 語感がありますが、進化人類学で定義された言葉です。

ところで、ブライアン・ヘアとヴァネッサ・ウッズ(以下「著者」と記述)の論文の原題は「Survival of the Friendliest」(Scientific American誌)です。直訳すると「最も友好的なものが生き残る」という意味です。これはもちろん、進化論で言われる "Survival of the Fittest"(適者生存)の "もじり" です。適者生存とは、自然環境・生存環境に最も適した生物が生き残ることで生物が変化(=進化)し、多様化してきたという、進化論の原理を表現しています。それをもじって "the friendliest=最も友好的な者" としたわけです。

その著者は論文と同じ題名の本を2020年に出版し、2022年に日本語訳が出版されました。

Brian Hare & Vanessa Woods

"Survival of the Friendliest"

ブライアン・ヘア、ヴァネッサ・ウッズ

「ヒトは <家畜化> して進化した」

藤原多伽夫 訳(白揚社 2022.6)

です(以下「本書」と記述)。今回はこの本の内容の一部を紹介します。もちろん、論文と基本のところの主旨は同じなのですが、単行本ならではの詳細な記述もあります。

問題提起:ホモ・サピエンスの大変化

現生人類(=ホモ・サピエンス。以下ヒト、または人間)がアフリカで誕生したのは、およそ20万年~30万年前です。その時、すでに少なくとも4種の人類が生存していて世界に拡散していました。その中で最も古いのはホモ・エレクトスで、180万年前にはアフリカを出てユーラシア大陸に散らばっていました。ホモ・サピエンスが誕生したときに使った道具にハンドアックス(握斧)がありますが、それは150万年前にホモ・エレクトスが考案したものとほぼ同様の石器でした。

75,000年前(氷河期)の時点で考えると、当時最も繁栄していた人類はネアンデルタール人です。ネアンデルタール人の脳はヒトと同じかそれより大きく、身長はヒトと同じくらいでしたが、体重はヒトより重かった。彼らは長い槍で獲物を狩る優秀なハンターでした。

著者は「75,000年前に、どの人類がその後の不確かな気候のもとで生き残れるかについて賭けをしたなら、ネアンデルタール人が本命だっただろう」と書いています。しかし、5万年前になると状況は明らかにヒトに有利になってきました。著者はその例として、ヒトが作り出した道具を紹介しています。

ヒトはアフリカを出て、またたく間にユーラシア大陸に拡散し、さらに東南アジアの島からオーストラリア大陸に到達しました。

25,000年前までに、ヒトは数百人規模で野営地に定住し、調理用の道具や竈を作り、骨製の細い針を使って毛皮で防寒用の衣服を作りました。また、海から何百キロも離れたところで貝殻の装飾品が見つかりますが、これは社会的ネットワークの存在を示しています。定住地の岩には生き生きとした動物の絵を描きました。

これらをまとめて著者は「行動が現代化した」と書いています。つまり当時のヒトは現代人と同じようなみかけであり、似たような行動をとっていたわけです。

5万年前以降のヒトの大変化はどのようにして起きたのでしょうか。なぜヒト(現世人類)だけに起きたのでしょうか。これが本書の問題提起です。その一番の理由を、著者はヒトが獲得した「協力的コミュニケーション」の能力だとしています。

著者の言う「協力的コミュニケーション」とは、他者に対する(特殊なタイプの)友好性です。この友好性が進化した要因が「自己家畜化」です。

しかしながら、友好性を獲得すると同時にヒトは "非人間化した他者" に対する残虐性も発揮するようになりました。日本語訳の副題に「私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか」とあるのはそのことです。

以上が全体の主旨ですが、以降は自己家畜化仮説を裏付けるエビデンスです。その一つは、ヒトが生来持っている「協力的コミュニケーション」で、それは "他者の考えについて考える" 能力です。

"他者の考えについて考える" 能力

ヒトの「協力的コミュニケーション」の最初の発揮として、著者は赤ちゃんの頃から始まる "指さし" 行動を取り上げています。

心理学では「心の理論(Theory of Mind)」という用語が使われます。これは他者の心や意図を推察する能力のことです。指さしは「心の理論」の入り口です。

イヌは "指さし" の意図を読める

「他者が行う指さしを見て、その意図を推察できる能力」は、他の動物ではどうなのでしょうか。たとえば、人間に最も近いとされるチンパンジーです。著者がマイケル(マイク)・トマセロ博士のもとで行った研究が書かれています。

チンパンジーが食べ物を得るためには「人間との協調」と「人間とのコミュニケーション」が同時にできなければなりません。チンパンジーにとってはこれが難しい。

しかしイヌはできるのです。著者は自分の愛犬(名はオレオ)で実験したときのことが書かれています。

著者はイヌが「指さしの意図を理解している」のではない可能性(たとえば餌の臭いを感知している)を調べるため、さまざまな実験を繰り返しました。もちろん自分の愛犬以外にも、イヌの一時預かり所に出向いて実験を繰り返しましたが、いずれの場合もイヌはパスしました。イヌはチンパンジーと違って、試行錯誤で指の方向に餌があることを学ぶのではないのです。

人間の赤ちゃんとイヌに共通するこの「協力的コミュニケーション」の能力は、どのようにして発達したのでしょうか。イヌは氷河期にオオカミの先祖をヒトが家畜化したものと考えられています。この家畜化の過程で能力を獲得した(能力が進化した)と考えることができます。

実は、このことを検証するのに格好の素材があります。それは旧ソ連の遺伝学者、ドミトリ・ベリャーエフが始めた "キツネを家畜化する実験" です。この実験は No.211「狐は犬になれる」で紹介しましたが、もちろん本書にも詳しく書かれています。

友好的であることの力:キツネの家畜化実験

著書はドミトリ・ベリャーエフの実験の記述の前に、兄のニコライのことから始めています。兄のことは初めて知りました。

著者はベリャーエフの実験を「20世紀の行動遺伝学の金字塔」と書いていますが、まさにその通りでしょう。

ベリャーエフ(1917-1985)は人生のあいだこの実験を続け、彼の死後はリュドミラ・トルート(1933 -)が実験を引き継ぎました。

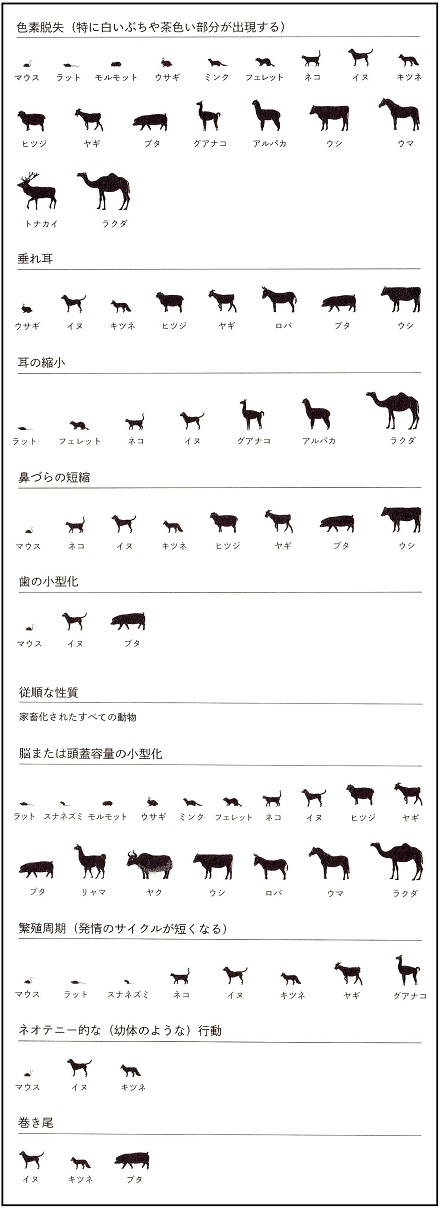

動物は家畜化すると、さまざまな形質が共通して現れることが知られています。これらは、人間の都合によってそれぞれの形質が選別されてきたと考えられてきました。

家畜化にともなって、一見ランダムに見えるさまざまな形質がまとまって現れます。これらを「家畜化症候群」と呼ぶことがあります。ベリャーエフは、たった一つの条件でこのような家畜化が起こると考えたのです。それは、ダーウィン以来、誰一人として思いつかなかった天才的な考えであり、それが正しいことが実験で明らかになったのです。

著者は、ベリャーエフの弟子であるリュドミラ・トルートが現在も行っているシベリアの実験場を訪問しました。その時のことが書かれています。

友好的というキツネの行動が遺伝的なものであることを示すために、ベリャーエフとリュドミラは次のような実験をしました。

しかし、産んだ母親も育てた母親も結果には影響しませんでした。友好的なキツネは受精したときから、普通のキツネよりも友好的だったのです。"友好的という行動が遺伝する" わけです。

キツネの指さし実験

実は、著者がキツネの飼育施設を訪問したのは見学だけが目的ではありませんでした。イヌでやったような「指さし実験」をするためだったのです。

その実験をするために「友好的な子キツネのグループ」と「普通の子キツネのグループ」を用意します。まず、生後数週間の普通の子キツネを10匹程度選び、著者の助手(ナタリー)に慣れさせます。この時期の子キツネは人間を恐れる機構が発達していないので、慣れさせることができます。そしてボウル状の容器の下に餌を隠し、その餌を見つけられるように訓練します。これが「普通の子キツネのグループ」とします。

また「友好的な子キツネのグループ」としては、生後3~4ヶ月の、友好的として選別されたばかりのキツネを選びました。

9週間に渡ってヒトに慣れさせる(=社会化)訓練をしたにもかかわらず、普通のキツネは指さしジェスチャーの意図を理解できなかったのです。一方、友好的なキツネはどうだったか。

友好的なキツネは、"指さしに反応して餌を見つける" というゲームを一度もやったことがなかったにもかかわらず、イヌ並みの成績をあげたのです。このことは、

ということを意味します。

オオカミがやってきてイヌになった

以上を踏まえて、オオカミが家畜化されてイヌになったプロセスはどのように推測できるでしょうか。

一般に想定されているシナリオでは、農耕民がオオカミの子を何匹か捕まえて住居に持ち帰り、従順な子を繁殖させてイヌにした、というものです。しかしこのシナリオは非現実的です。というのも、遺伝子の研究からオオカミの家畜化は農耕の開始より前、遅くとも1万年前には始まっていたからです。つまりオオカミの家畜化が始まったのは氷河時代と考えられるのです。

著者が考える「オオカミがイヌになったシナリオ」は次の通りで、これが "自己家畜化" です。

そして、このような家畜化がヒトにも起こった。つまり、

とするのが「自己家畜化仮説」です。

自己家畜化仮説の証拠はあるか

では、ホモ・サピエンスに自己家畜化のプロセスがあったという証拠はあるのでしょうか。

家畜化された動物は、ヒトに友好的になると同時に身体に特徴的な変化が現れます。ロシアの友好的なキツネでは、選抜によってホルモンに変化が生じました。こうしたホルモンがキツネの成長の仕方(身体と行動)を変えたのです。

ヒトにも外見や行動の発達を調整するホルモンがあります。その一つのテストステロンは、濃度が高いと他のホルモンとの相互作用で攻撃性が高まります。同時に、成長期にテストステロンの濃度が高いと眉弓(眉のところの弓形の骨。眉弓骨)の突起が高くなります。

ホモ・サピエンスの頭蓋骨の化石、1421点を調査したところ、更新世後期(38000年前~1万年前)の眉弓の突起は、更新世中期(20万年前~9万年前)のものより 平均で 40% 低くなっていました。

アンドロゲンというホルモンがあります。妊娠中にこのホルモンの濃度が高いと、人差し指の長さに対する薬指の長さ(= 2D:4D 比)が長くなる傾向にあります。2D:4D 比が小さいと「男性化した」と見なせて、危険を冒す度合いや攻撃性が高まります。

研究によると、更新世中期のホモ・サピエンスの2D:4D 比は現代人より小さく、より「男性的」であったことが分かりました。またそれよりさらに男性的なのがネアンデルタール人でした。つまりホモ・サピエンスは現代人になる過程において、2D:4D 比が高まり、より女性的になったと言えます。

家畜化が身体に与える影響の一つが「脳の小型化」です。脳が小型化すれば頭蓋骨も小さくなります。ヒトの知能が最も発達したのは過去2万年です。農耕が始まる前の1万年と始まって以降の1万年を比較すると、平均で頭蓋骨容量が 5% 小さくなっていました。

家畜化された動物の脳を小さくする最大の要因は、セロトニンというホルモンです。キツネの家畜化実験でもわかるように、家畜化された動物の攻撃性が低下するにつて、体内のセロトニン濃度が増加します。このホルモンが高まると友好的な感情が高まることが知られています。

以上が、化石資料がら類推できる家畜化=友好性の発達の例ですが、著者はこれとは別に、ヒトの「協力的コミュニケーション」を発達させた要因として「白い強膜」をあげています。強膜とは眼球の外側の白い皮膜のことで、眼球の前方で角膜とつながっています。いわゆる「しろ目」のことです。

強膜が白いのはヒトの特徴です。霊長類の中で白い強膜をもっている(=強膜を黒くする色素を失った)のは、ヒトだけです。白い強膜だと視線を感じることができ、アイコンタクトが可能で、他者の視線を追うこともでき、「協力的コミュニケーション」にピッタリなのです。

友好性が新たな攻撃性を生んだ

ヒトは自己家畜化の過程において、自分の属する集団を想定し、その集団を家族のように感じる能力を発達させました。一度も合ったことがない他者でも、その他者が仲間かどうかを見分け、同じ集団に属していると認識するこができます。著者は、こういった集団アイデンティティーの発達を促したのが、オキシトシンというホルモンだと推定しています。

しかし、このことは「集団に属さないと認識した他者」への、新たな攻撃性を生むことになりました。

人間は、自分の集団ではないと認識した他者を「非人間化」できます。そして非人間化した他者に対してはどんな暴力をふるうこともできる。これは今までもそうだったし、現在、その傾向がますます高まっています。

しかし、集団のアイデンティティー認識は、生物学的根拠のあるものではありません。その認識は人間が変えられる。著者は、同じ集団であると認識する一番の鍵は "接触" だと主張しています。人と人の接触がまず必要で、それが第1歩です。

本書全体を通して

本書は次の2つの論を並行して進めるという体裁をとっています。

の2点です。今まで紹介したのは ① の部分です。しかし著者が本を書いた意図は ② の部分も大いにあるのです。

進化人類学の立場から ② に踏み込むことは、論を広げすぎのように感じます。しかし「友好性をもつ人間が集まったとき、最大のパフォーマンスを発揮できる」というのは全くの事実です。それが、進化人類学の視点からも裏付けられて、友好性をもつからこそヒトはヒトになったと言える。そうであれば、現在の世界の状況に対して是非とも発言したいと思ったのは理解できます。

本書の原題は、最初に書いたように、

ですが、これはヒトが生き残って繁栄した理由であると同時に、現在の人類が今後地球上で "サバイバル" できる鍵である。そう著者は言いたいのだと思いました。

"自己家畜化仮説" の有力な証拠となったのは、旧ソ連の遺伝学者、ドミトリ・ベリャーエフ(1917-1985)が始め、現在も続いている「キツネの家畜化実験」です。この実験のことは No.211「狐は犬になれる」に書きました。この実験がなければ "自己家畜化仮説" は生まれなかったと思われます。"自己家畜化" というと、なんだか "おどろおどろしい" 語感がありますが、進化人類学で定義された言葉です。

ところで、ブライアン・ヘアとヴァネッサ・ウッズ(以下「著者」と記述)の論文の原題は「Survival of the Friendliest」(Scientific American誌)です。直訳すると「最も友好的なものが生き残る」という意味です。これはもちろん、進化論で言われる "Survival of the Fittest"(適者生存)の "もじり" です。適者生存とは、自然環境・生存環境に最も適した生物が生き残ることで生物が変化(=進化)し、多様化してきたという、進化論の原理を表現しています。それをもじって "the friendliest=最も友好的な者" としたわけです。

その著者は論文と同じ題名の本を2020年に出版し、2022年に日本語訳が出版されました。

Brian Hare & Vanessa Woods

"Survival of the Friendliest"

| Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity(我々の起源を理解し、我々に共通な人間性を再発見する) |

ブライアン・ヘア、ヴァネッサ・ウッズ

「ヒトは <家畜化> して進化した」

| 私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか |

です(以下「本書」と記述)。今回はこの本の内容の一部を紹介します。もちろん、論文と基本のところの主旨は同じなのですが、単行本ならではの詳細な記述もあります。

以下の引用では原則として漢数字を算用数字に直しました。また段落を増やしたところがあります。

問題提起:ホモ・サピエンスの大変化

|

75,000年前(氷河期)の時点で考えると、当時最も繁栄していた人類はネアンデルタール人です。ネアンデルタール人の脳はヒトと同じかそれより大きく、身長はヒトと同じくらいでしたが、体重はヒトより重かった。彼らは長い槍で獲物を狩る優秀なハンターでした。

|

著者は「75,000年前に、どの人類がその後の不確かな気候のもとで生き残れるかについて賭けをしたなら、ネアンデルタール人が本命だっただろう」と書いています。しかし、5万年前になると状況は明らかにヒトに有利になってきました。著者はその例として、ヒトが作り出した道具を紹介しています。

|

ヒトはアフリカを出て、またたく間にユーラシア大陸に拡散し、さらに東南アジアの島からオーストラリア大陸に到達しました。

|

25,000年前までに、ヒトは数百人規模で野営地に定住し、調理用の道具や竈を作り、骨製の細い針を使って毛皮で防寒用の衣服を作りました。また、海から何百キロも離れたところで貝殻の装飾品が見つかりますが、これは社会的ネットワークの存在を示しています。定住地の岩には生き生きとした動物の絵を描きました。

これらをまとめて著者は「行動が現代化した」と書いています。つまり当時のヒトは現代人と同じようなみかけであり、似たような行動をとっていたわけです。

5万年前以降のヒトの大変化はどのようにして起きたのでしょうか。なぜヒト(現世人類)だけに起きたのでしょうか。これが本書の問題提起です。その一番の理由を、著者はヒトが獲得した「協力的コミュニケーション」の能力だとしています。

|

著者の言う「協力的コミュニケーション」とは、他者に対する(特殊なタイプの)友好性です。この友好性が進化した要因が「自己家畜化」です。

|

しかしながら、友好性を獲得すると同時にヒトは "非人間化した他者" に対する残虐性も発揮するようになりました。日本語訳の副題に「私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか」とあるのはそのことです。

|

以上が全体の主旨ですが、以降は自己家畜化仮説を裏付けるエビデンスです。その一つは、ヒトが生来持っている「協力的コミュニケーション」で、それは "他者の考えについて考える" 能力です。

"他者の考えについて考える" 能力

ヒトの「協力的コミュニケーション」の最初の発揮として、著者は赤ちゃんの頃から始まる "指さし" 行動を取り上げています。

|

心理学では「心の理論(Theory of Mind)」という用語が使われます。これは他者の心や意図を推察する能力のことです。指さしは「心の理論」の入り口です。

|

イヌは "指さし" の意図を読める

「他者が行う指さしを見て、その意図を推察できる能力」は、他の動物ではどうなのでしょうか。たとえば、人間に最も近いとされるチンパンジーです。著者がマイケル(マイク)・トマセロ博士のもとで行った研究が書かれています。

|

チンパンジーが食べ物を得るためには「人間との協調」と「人間とのコミュニケーション」が同時にできなければなりません。チンパンジーにとってはこれが難しい。

しかしイヌはできるのです。著者は自分の愛犬(名はオレオ)で実験したときのことが書かれています。

|

著者はイヌが「指さしの意図を理解している」のではない可能性(たとえば餌の臭いを感知している)を調べるため、さまざまな実験を繰り返しました。もちろん自分の愛犬以外にも、イヌの一時預かり所に出向いて実験を繰り返しましたが、いずれの場合もイヌはパスしました。イヌはチンパンジーと違って、試行錯誤で指の方向に餌があることを学ぶのではないのです。

|

人間の赤ちゃんとイヌに共通するこの「協力的コミュニケーション」の能力は、どのようにして発達したのでしょうか。イヌは氷河期にオオカミの先祖をヒトが家畜化したものと考えられています。この家畜化の過程で能力を獲得した(能力が進化した)と考えることができます。

実は、このことを検証するのに格好の素材があります。それは旧ソ連の遺伝学者、ドミトリ・ベリャーエフが始めた "キツネを家畜化する実験" です。この実験は No.211「狐は犬になれる」で紹介しましたが、もちろん本書にも詳しく書かれています。

友好的であることの力:キツネの家畜化実験

著書はドミトリ・ベリャーエフの実験の記述の前に、兄のニコライのことから始めています。兄のことは初めて知りました。

|

著者はベリャーエフの実験を「20世紀の行動遺伝学の金字塔」と書いていますが、まさにその通りでしょう。

|

ベリャーエフ(1917-1985)は人生のあいだこの実験を続け、彼の死後はリュドミラ・トルート(1933 -)が実験を引き継ぎました。

動物は家畜化すると、さまざまな形質が共通して現れることが知られています。これらは、人間の都合によってそれぞれの形質が選別されてきたと考えられてきました。

|

家畜化による変化と特徴 |

動物を家畜化することで、さざまな形質、特徴が共通して現れる。これらを「家畜化症候群」と呼ぶことがある。図は本書の p.58-59 から引用。 |

|

家畜化にともなって、一見ランダムに見えるさまざまな形質がまとまって現れます。これらを「家畜化症候群」と呼ぶことがあります。ベリャーエフは、たった一つの条件でこのような家畜化が起こると考えたのです。それは、ダーウィン以来、誰一人として思いつかなかった天才的な考えであり、それが正しいことが実験で明らかになったのです。

著者は、ベリャーエフの弟子であるリュドミラ・トルートが現在も行っているシベリアの実験場を訪問しました。その時のことが書かれています。

|

友好的というキツネの行動が遺伝的なものであることを示すために、ベリャーエフとリュドミラは次のような実験をしました。

| 友好的なキツネの子を、誕生時に普通のキツネの子と取り替え、普通のキツネの子が友好的な母親の行動に影響されるかどうかを見る。 | |

| 友好的なキツネの受精卵を普通のキツネの子宮に移植する。 | |

| 普通のキツネの受精卵を、友好的なキツネの子宮に移植する。 |

しかし、産んだ母親も育てた母親も結果には影響しませんでした。友好的なキツネは受精したときから、普通のキツネよりも友好的だったのです。"友好的という行動が遺伝する" わけです。

キツネの指さし実験

実は、著者がキツネの飼育施設を訪問したのは見学だけが目的ではありませんでした。イヌでやったような「指さし実験」をするためだったのです。

その実験をするために「友好的な子キツネのグループ」と「普通の子キツネのグループ」を用意します。まず、生後数週間の普通の子キツネを10匹程度選び、著者の助手(ナタリー)に慣れさせます。この時期の子キツネは人間を恐れる機構が発達していないので、慣れさせることができます。そしてボウル状の容器の下に餌を隠し、その餌を見つけられるように訓練します。これが「普通の子キツネのグループ」とします。

また「友好的な子キツネのグループ」としては、生後3~4ヶ月の、友好的として選別されたばかりのキツネを選びました。

|

9週間に渡ってヒトに慣れさせる(=社会化)訓練をしたにもかかわらず、普通のキツネは指さしジェスチャーの意図を理解できなかったのです。一方、友好的なキツネはどうだったか。

|

友好的なキツネは、"指さしに反応して餌を見つける" というゲームを一度もやったことがなかったにもかかわらず、イヌ並みの成績をあげたのです。このことは、

ヒトに対して友好的という、たった一つの基準で選別してきたキツネは、数々の家畜化症候群を発現させるとともに、協力的コミュニケーションの能力を獲得した

ということを意味します。

オオカミがやってきてイヌになった

以上を踏まえて、オオカミが家畜化されてイヌになったプロセスはどのように推測できるでしょうか。

一般に想定されているシナリオでは、農耕民がオオカミの子を何匹か捕まえて住居に持ち帰り、従順な子を繁殖させてイヌにした、というものです。しかしこのシナリオは非現実的です。というのも、遺伝子の研究からオオカミの家畜化は農耕の開始より前、遅くとも1万年前には始まっていたからです。つまりオオカミの家畜化が始まったのは氷河時代と考えられるのです。

著者が考える「オオカミがイヌになったシナリオ」は次の通りで、これが "自己家畜化" です。

|

そして、このような家畜化がヒトにも起こった。つまり、

| 友好的な個体が選別されていくと(=家畜化すると)、社会的能力(協力的コミュニケーションなど)が発達する。 | |

| 社会的能力をもつ個体がより有利で生き残りやすくなる条件があると、自然選択による家畜化、つまり自己家畜化が起きる。 | |

| ホモ・サピエンスは自己家畜化の過程を経て生き残り、繁栄した。 |

とするのが「自己家畜化仮説」です。

自己家畜化仮説の証拠はあるか

では、ホモ・サピエンスに自己家畜化のプロセスがあったという証拠はあるのでしょうか。

家畜化された動物は、ヒトに友好的になると同時に身体に特徴的な変化が現れます。ロシアの友好的なキツネでは、選抜によってホルモンに変化が生じました。こうしたホルモンがキツネの成長の仕方(身体と行動)を変えたのです。

ヒトにも外見や行動の発達を調整するホルモンがあります。その一つのテストステロンは、濃度が高いと他のホルモンとの相互作用で攻撃性が高まります。同時に、成長期にテストステロンの濃度が高いと眉弓(眉のところの弓形の骨。眉弓骨)の突起が高くなります。

ホモ・サピエンスの頭蓋骨の化石、1421点を調査したところ、更新世後期(38000年前~1万年前)の眉弓の突起は、更新世中期(20万年前~9万年前)のものより 平均で 40% 低くなっていました。

アンドロゲンというホルモンがあります。妊娠中にこのホルモンの濃度が高いと、人差し指の長さに対する薬指の長さ(= 2D:4D 比)が長くなる傾向にあります。2D:4D 比が小さいと「男性化した」と見なせて、危険を冒す度合いや攻撃性が高まります。

研究によると、更新世中期のホモ・サピエンスの2D:4D 比は現代人より小さく、より「男性的」であったことが分かりました。またそれよりさらに男性的なのがネアンデルタール人でした。つまりホモ・サピエンスは現代人になる過程において、2D:4D 比が高まり、より女性的になったと言えます。

家畜化が身体に与える影響の一つが「脳の小型化」です。脳が小型化すれば頭蓋骨も小さくなります。ヒトの知能が最も発達したのは過去2万年です。農耕が始まる前の1万年と始まって以降の1万年を比較すると、平均で頭蓋骨容量が 5% 小さくなっていました。

家畜化された動物の脳を小さくする最大の要因は、セロトニンというホルモンです。キツネの家畜化実験でもわかるように、家畜化された動物の攻撃性が低下するにつて、体内のセロトニン濃度が増加します。このホルモンが高まると友好的な感情が高まることが知られています。

以上が、化石資料がら類推できる家畜化=友好性の発達の例ですが、著者はこれとは別に、ヒトの「協力的コミュニケーション」を発達させた要因として「白い強膜」をあげています。強膜とは眼球の外側の白い皮膜のことで、眼球の前方で角膜とつながっています。いわゆる「しろ目」のことです。

強膜が白いのはヒトの特徴です。霊長類の中で白い強膜をもっている(=強膜を黒くする色素を失った)のは、ヒトだけです。白い強膜だと視線を感じることができ、アイコンタクトが可能で、他者の視線を追うこともでき、「協力的コミュニケーション」にピッタリなのです。

友好性が新たな攻撃性を生んだ

ヒトは自己家畜化の過程において、自分の属する集団を想定し、その集団を家族のように感じる能力を発達させました。一度も合ったことがない他者でも、その他者が仲間かどうかを見分け、同じ集団に属していると認識するこができます。著者は、こういった集団アイデンティティーの発達を促したのが、オキシトシンというホルモンだと推定しています。

|

しかし、このことは「集団に属さないと認識した他者」への、新たな攻撃性を生むことになりました。

|

人間は、自分の集団ではないと認識した他者を「非人間化」できます。そして非人間化した他者に対してはどんな暴力をふるうこともできる。これは今までもそうだったし、現在、その傾向がますます高まっています。

しかし、集団のアイデンティティー認識は、生物学的根拠のあるものではありません。その認識は人間が変えられる。著者は、同じ集団であると認識する一番の鍵は "接触" だと主張しています。人と人の接触がまず必要で、それが第1歩です。

本書全体を通して

本書は次の2つの論を並行して進めるという体裁をとっています。

| ヒトは自己家畜化(=友好性をもつ個体が自然選択される)の過程を経て生き残り、社会を作り、繁栄した。と同時に、他者に対する新たな攻撃性を持ってしまった。 | |

| 現在、世界で起こっている(特にアメリカで起こっている)暴力、差別、分断を憂い、それを解決する提言を行う。 |

の2点です。今まで紹介したのは ① の部分です。しかし著者が本を書いた意図は ② の部分も大いにあるのです。

進化人類学の立場から ② に踏み込むことは、論を広げすぎのように感じます。しかし「友好性をもつ人間が集まったとき、最大のパフォーマンスを発揮できる」というのは全くの事実です。それが、進化人類学の視点からも裏付けられて、友好性をもつからこそヒトはヒトになったと言える。そうであれば、現在の世界の状況に対して是非とも発言したいと思ったのは理解できます。

本書の原題は、最初に書いたように、

Survival of the Friendliest

ですが、これはヒトが生き残って繁栄した理由であると同時に、現在の人類が今後地球上で "サバイバル" できる鍵である。そう著者は言いたいのだと思いました。

2022-07-31 08:58

nice!(0)