No.211 - 狐は犬になれる [科学]

前回の No.210「鳥は "奇妙な恐竜"」と同じく、進化に関連したテーマです。今までに生物の進化について No.210 を含めて3つの記事を書きました。

の3つです。この中の No.148「最適者の到来」でイヌを例にとって、高等生物はその内部に(具体的には遺伝子に)ものすごい変化の可能性を秘めている、としました。No.148「最適者の到来」は、アンドレアス・ワグナー・著『進化の謎を数学で解く』(文藝春秋。2015)を紹介したものですが、この中で著者はチャールズ・ダーウィンの『種の起源』に関連して次のように書いています。

イヌは、1万年ほど前に(あるいはもっと以前に)人間が(今で言う)オオカミを家畜化したものです。そして家畜としての品種改良が本格的に行われたのは、たかだかこの数百年です。しかもその「改良」は現代で言う "遺伝子操作技術" などのバイオテクノロジーを使ったわけではありません。あくまで「選別」や「交配」で行われた。それでいて、出来上がったイヌの外見の多様性は驚くべきものです。

ということはつまり、現代のイヌの多様な姿・形は、すでに1万年前のオオカミの遺伝子に内在していたと考えざるを得ません。その「内在するもの」を、人間が "有用性" や "好み" に従って顕在化させた・・・・・・。高等生物が持っている変化の可能性はすごいわけです。上の引用にもあるように、ダーウィンの『種の起源』の発想の原点は「人間の育種家がつくりだした種の多様性への驚嘆」でした。それを "自然" がやったのがすなわち進化(=自然選択。Natural Selection)ではないのかと・・・・・・。進化論の出発点です。

人間が作り出してきた種の多様性は、生物の進化を考察する上で重要なポイントになると考えられます。たとえば上の写真に掲げたイヌの多様性を人間はどうやって生み出してきたのか。その前提として、そもそも人間はどうやってオオカミをイヌに変えたのか。その家畜化の過程は今となっては歴史の中に埋もれてしまって、うかがい知ることができません。

ここからが本題です。その家畜化の過程を実験で再現しようとする試みがこの60年間、続けられてきました。選ばれたのはキツネです。キツネを家畜化して人間のパートナーにする、つまり "キツネをイヌに変える実験" です。

キツネの家畜化実験の発端

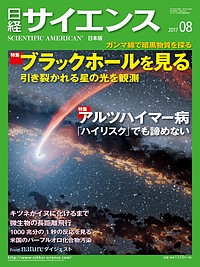

「日経サイエンス」2017年8月号に「キツネがイヌに化けるまで」と題した興味深い解説が掲載されました。著者はリュドミラ・トルート(ロシア)とリー・アラン・リュガトキン(アメリカ)です。トルートはロシアの「細胞学・遺伝学研究所」の教授で、進化遺伝学が専門です。リュガトキンはアメリカ、ケンターキー州のルイビル大学の行動生態学者です。本解説はトルート教授が行った実験の成果をリュガトキンがまとめるという形で執筆されました。

トルート教授は現在83歳で、1958年から現在まで約60年に渡ってキツネの家畜化実験を続けています。彼女がこの実験に参加することになった契機が記事に書かれています。その発端は、家畜化実験の中心人物であるドミトリ・ベリャーエフ(1917-1985。ロシアの遺伝学者)に出会ったことでした。以下、下線は原文にありません。

実は「日経サイエンス」の「キツネがイヌに化けるまで」でまず印象的なのは、ここに引用した冒頭のところです。リュドミラ・トルートは学生結婚をして子供をもうけたが、それでも「キツネをイヌにする」研究に加わることを即決し、大都会の首都・モスクワを離れ、一家で "最果ての地" に向かう・・・・・・。すごいものだと思いますが、それは当時の国の状況も影響しているかも知れません。

つまり、トルートがシベリアに向かったのは1958年です。旧ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)が世界初の人工衛星・スプートニクを打ち上げてアメリカを出し抜いたのは1957年です(スプートニク・ショック)。当時のソ連には「科学技術で切り開く社会主義の明るい未来」みたいな雰囲気が横溢していたことでしょう。シベリアに新たに建設された科学研究都市に様々な科学者が結集したのも、そういう雰囲気の中でのことだと想像されます。

ベリャーエフの仮説

キツネの家畜化実験は、リュドミラ・トルートの恩師であるドミトリ・ベリャーエフの次のような仮説にもとづいていました。

ここで書かれている「ベリャーエフの仮説」は、我々の思考のちょっとした盲点をつくものです。我々はイヌ・ネコを含む家畜にあまりに慣れすぎていて、家畜が人間に従順なのはあたりまえで、それが家畜の特質だとは意識しません。また野生動物が人間に従順でないのも、あたりまえだと考えます。野生のクマ、キツネ、サル(あくまで野生のサル)、タヌキ、イタチなど、みなそうです。たまに人間を恐れない野生のタヌキがいて、餌をもらいに家の庭先に毎日現れたりすると、それが地域ニュースに取り上げられたりします。なぜかと言うと、それが珍しいからです。

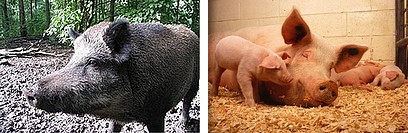

野生のイノシシと家畜のブタを考えてみると、ブタは(今でいう)イノシシを飼い慣らして家畜化したものです。野生のイノシシは獰猛で、イノシシに遭遇して大怪我をしたというような話もよくある。人間を見ると牙をむき出して突進してきたりします。猪突猛進、という4字熟語もあるくらいです。一方の家畜のブタは、獰猛という雰囲気は全くありません。餌を食べるか寝そべっています。よくよく考えてみると、動物として同じ仲間であるイノシシとブタの「性格・気性」の違いは大きいわけです。しかし我々はそういうことに慣れてしまっていて、明らかな違いに気を留めることはありません。

野生動物は従順でなく、家畜は従順である。そんなあたりまえすぎることに着目したベリャーエフは優れた学者だったのでしょう。ベリャーエフは、家畜は従順であるという事実を180度逆転させ、人間を恐れず従順な個体を選別していった結果として家畜が誕生したと考えたのです。さらにベリャーエフの仮説は続きます。

ここまで読むとなぜキツネが選ばれたのかが分かります。キツネなら各地にある毛皮動物飼育場から大量に購入できるのですね(解説には数百匹とあります)。オオカミで実験できればいいのですが、オオカミを大量に集めるのは至難の技です。キツネはオオカミと同じイヌ科の動物なので、次善の策としては最適でしょう。

毛皮動物飼育場から大量に集められる他の動物としては、"ロシア産" が有名な "黒テン"や "ミンク" もあるでしょう。しかしテン、ミンクはイタチ科だし、値段が高い(と思います。毛皮が高価だから)。それに、テンやミンクを家畜化してもあまり感激はしない。やはりキツネです。キツネは "化ける" と言われている動物なので、その点でもピッタリです(ロシアでも "化ける" かどうかは知りませんが)。

実験の開始

トルートがシベリアで始めた実験の最初の様子が書いてあります。

この引用のように、最初はスコアの低い(=攻撃的か、怯える)キツネがほとんどでしたが、高いスコアの(=おとなしい)キツネを選んで交配していくと、次第に変化がみられるようになりました。

エリートの出現

6世代目において「エリート」は全体の2%でしたが、現在は70%に達しているそうです。ちなみに現在は58世代目です。エリートたちにしばしば見られる特徴をまとめると、まず生態学的には、

などの特徴があります。また、体つきや姿・格好については次のような特徴があります。

要するにトルートが言うように、全体の姿は気味が悪いほどイヌに似ているのです。わずか数世代の交配でこのようなキツネが現れ始めたのは驚くべきことです。

トルートは「鳴き声の強弱変化を音響分析すると、人の笑い声の変化に近い」とも言っています。この「笑い声」くだりを読んで思ったのですが、この家畜化実験は「人間に対してフレンドリーなキツネ」に人間が高いスコアをつけ、高いスコア同士のキツネを交配していくというものです。スコアの項目と点数づけの基準は厳密に決めるのでしょうが(これがふらつくと実験にならない)、ひょっとしたら「鳴き声が人間にとって心地よいキツネに、人間が無意識に高いスコアをつけた」のかもと思いました。違うかも知れませんが。

人間との交流

家畜は人間に従順だという共通点がありますが、イヌは従順だけでなく、特定の人間と親密な関係になったり、人間との間に種を越えた感情的絆を形成したりします。イヌ化したキツネではどうなのでしょうか。

トルートは1974年3月28日、その実験を始めます。15世代目のキツネ、プシンカと一緒に、飼育施設の中にあった1軒の家に移り住んだのです。プシンカは1歳になったばかりの雌で、妊娠していました。出産を通してキツネの家族と人間がどういう関係を持てるかも調べようとしたのです。

最初はプシンカは動揺し、慣れない家の中を駆けめぐり、食べ物を口にしようとしません。しかし次第にそれも落ち着いてきました。4月6日、プシンカは6匹の子ギツネを生みました。するとプシンカはその中の1匹をくわえてきて、トルートの足元に置いたのです。トルートがその子ギツネを何回も巣に戻しても、プシンカはその都度、子ギツネをトルートのところに運んできます。まるで人間に子ギツネを差し出すような行動です。6匹生まれたから一匹あげるよ、というような・・・・・・。トルートも巣に戻すことを諦めました。

トルートとプシンカの一家は家の中で遊びまわったり、一緒に外出したりして絆を深めていきました。

こうしてトルートとプシンカの間には親密な関係が生まれたのですが、その年の7月に決定的な出来事が起こります。

トルートがプシンカと小さな家で過ごしたのは3ヶ月半でしたが、この1974年7月15日の夜の出来事は、家畜化されたキツネ(第15世代目。実験開始から約15年後)が、イヌのように人間に対して忠誠心を示すことの証拠になりました。

家畜化されたキツネが遺伝子レベルでどういう変化が起こったのか、DNA解析の結果も報告されています。それによると、多くの変化は12番染色体の「量的形質遺伝子座(QTL)」で起こっており、これはイヌの家畜化に関与した遺伝子と同様だそうです。トルートは「野生のイヌ科動物がペットに変わる過程を遺伝子レベルでおおよそ再現した」と結論づけています。

キツネはイヌになれる

以下はこの報告の感想です。この研究成果で分かるのは、キツネの性格(=行動様式)は遺伝するということと、性格と外見上の形質には深い関係があるということです。つまりキツネの「性格」を、

という軸でスコアリングすると、それが遺伝することが実証された。そして性格(=行動様式)を選別・交配していくと、外見上の形質まで変化してきたというのがこの実験です。ここで考えてしまったのは人間のことです。人間ではどうなのか。

No.191「パーソナリティを決めるもの」で書いたように、現代の行動遺伝学の結論は、人のパーソナリティは50%が遺伝子で説明できるということです。

ここで非共有環境とは主に家庭外の環境、共有環境とは家庭環境でした。人は複雑な社会生活を営む動物なので50%は(家庭外の)環境で性格が決まる。それでも50%は遺伝子で決まります。これがキツネだと遺伝の割合がもっともっと大きいのでしょう。そして「性格が外見に影響する」というのは人にも言えるのではないか。よく「人相学」とか「人相占い」とかがあります。人相からその人の性格や運命が分かると主張するものです。運命が分かるというのは違うと思いますが、性格が分かるというのは科学的根拠があるのではないか。そんなことを思いました。

さらに思ったのは、科学における仮説の大切です。もちろん仮説なら何でもよいわけではありません。この実験では "運のよいことに" 6世代目で仮説が正しそうだという雰囲気が出てきました。もしこれが50世代目=約50年目にならないと正しさが分からないのであれば、そこまで実験は続けられなかったでしょう。トルート教授としても、50年もの研究者人生を成果の見えない実験に費やすことは出来なかったと思います。

ベリャーエフは、比較的早い世代で目に見えるキツネの変化が現れることを予期したのだと思います。つまりこの仮説はベリャーエフの優れた洞察力にもとづく仮説だった。そこがポイントだと思いました。

この60年をかけたキツネの家畜化研究は、いわゆる基礎研究です。ベリャーエフは「人間はなぜイヌを作り出せたのか」と疑問に思い、それについての仮説をたて、その仮説が正しいことをトルートとともに実証した。しかしその成果が何の役にたつのですかと問われると、それは分からないと答えるしかないのでしょう。もっともらしい答えは言えるかもしれませんが。

「何の役にたつのですか」と問うてはダメなのですね。ベリャーエフはあくまで興味から、好奇心から家畜化研究を始めたのだと思います。そこで解明されたことが、将来何かの役に立つかもしれないし、役に立たないかもしれない。基礎研究というのはそういうものだと思います。

全くの想像ですが、トルート教授は遺伝学の大先輩であるメンデルを尊敬しているのではないでしょうか。牧師が教会の裏庭でエンドウマメの交配実験を繰り返し、克明な記録をつける。誰に評価されたわけでもない。しかし死後にそれが "発見" され、遺伝学という学問が成立する鍵となる ・・・・・・。有名な話です。

60年前のキツネの家畜化実験の開始から現在まで、58世代に渡るキツネの血統が明らかになっていて、個々のキツネの性格や外見についての克明な記録が資料として残されているはずです。このトルート教授の「家畜化実験詳細データ」は、今後役に立つかもしれない。たとえば、人に対して親和的か攻撃的か(ないしは怯えるのか)の違いは、人間社会で言うと社会的と反社会的の違いだと言えるでしょう。キツネの性格の詳細データを遺伝子解析の結果と付き合わせることによって、社会性とは何かについての知見が遺伝子レベルで判明するかもしれないのです。基礎科学なので断言はできないけれども。

83歳のトルート教授は人生の4分の3をこの家畜化実験に捧げました。「キツネがイヌに化けるまで」という日経サイエンスの記事で最も強く印象に残ったのは、実はこの点でした。

先日、NHK Eテレの「サイエンス ZERO」で「ヒトとイヌ 進化の歴史が生んだ奇跡の関係」と題した放送がありました(2019.6.9. 23:30~24:00。再放送 2019.6.15 11:30~12:00)。セラピー犬にみられるヒトとイヌとの特別な関係を特集したものですが、その中でロシアの「キツネの家畜化実験」の話が紹介されました。その内容が大変興味深かったので、該当部分のナレーションを以下に掲載します。

キツネがイヌに変化するための大事な要素は「子どもの特徴を持ったままオトナになる」ことなのですね。このことを専門用語で "ネオテニー(幼形成熟)"と言います。ネオテニー(幼形成熟)とは動物において「性的に完全に成熟した個体でありながら、非生殖器官に未成熟な状態、つまり "幼形" が残る現象」を言います。イヌ化したキツネでは、頭蓋骨、コルチゾール(日経サイエンスの記事にあったストレスホルモン)の分泌量、脳の中の海馬の神経細胞の生成状況に、オトナになっても幼児期のような状態が残ったわけです。

つまりベリャーエフ博士やトルート教授は、長年かけて(トルート教授は一生涯をかけて)「ネオテニーを人為的に引き起こす実験」をしてきたことになります。

これはちょっと見逃せない話です。なぜなら、ヒトは霊長類がネオテニー(幼形成熟)を起こしてヒトになったと考えられているからです。ということは、キツネの家畜化実験は、単に野生動物の家畜化の過程を再現するということだけでなく、ヒトがヒトになった経緯に関する知見を与えてくれるかも知れない。60年・58世代に渡るキツネが詳しく記録され、頭蓋骨標本も残っているわけだし、ネオテニーを起こしている現世代のキツネの体を詳しく調べることは(かつ、野生のキツネと比較研究することは)、現代技術でいくらでもできるからです。

「サイセンス ZERO」では、ヒトがヒトたるゆえんである "協力行動" の進化が幼形成熟と関連づけて説明されていました。ロシアのベリャーエフ博士が始めたキツネの家畜化実験は、本来の目的を越え、おそらく博士も予想していなかったような地点まで進んてきたようです。科学の探求とはそういうものだと思いました。

本文で書いたロシアにおけるキツネの家畜化実験と密接に関連した「自己家畜化=人間による家畜化ではない、自然選択による家畜化」の話を、No.299「 優しさが生き残りの条件だった」に書きました。

| No. 56 - 強い者は生き残れない No.148 - 最適者の到来 No.210 - 鳥は "奇妙な恐竜" |

の3つです。この中の No.148「最適者の到来」でイヌを例にとって、高等生物はその内部に(具体的には遺伝子に)ものすごい変化の可能性を秘めている、としました。No.148「最適者の到来」は、アンドレアス・ワグナー・著『進化の謎を数学で解く』(文藝春秋。2015)を紹介したものですが、この中で著者はチャールズ・ダーウィンの『種の起源』に関連して次のように書いています。

|

イヌは、1万年ほど前に(あるいはもっと以前に)人間が(今で言う)オオカミを家畜化したものです。そして家畜としての品種改良が本格的に行われたのは、たかだかこの数百年です。しかもその「改良」は現代で言う "遺伝子操作技術" などのバイオテクノロジーを使ったわけではありません。あくまで「選別」や「交配」で行われた。それでいて、出来上がったイヌの外見の多様性は驚くべきものです。

| ||

|

ハイイロオオカミ(タイリクオオカミ)

普通オオカミというと、このハイイロオオカミ(タイリクオオカミ)のことを指す。世界各地にさまざまな亜種が分布している。絶滅したニホンオオカミも亜種とされている。No.127「捕食者なき世界(2)」に掲載した写真を再掲。

( site : animals.nationalgeographic.com )

| ||

グレート・デーン

ジャーマン・シェパード

|

グレイハウンド

ブルドッグ

チャウチャウ

|

ということはつまり、現代のイヌの多様な姿・形は、すでに1万年前のオオカミの遺伝子に内在していたと考えざるを得ません。その「内在するもの」を、人間が "有用性" や "好み" に従って顕在化させた・・・・・・。高等生物が持っている変化の可能性はすごいわけです。上の引用にもあるように、ダーウィンの『種の起源』の発想の原点は「人間の育種家がつくりだした種の多様性への驚嘆」でした。それを "自然" がやったのがすなわち進化(=自然選択。Natural Selection)ではないのかと・・・・・・。進化論の出発点です。

人間が作り出してきた種の多様性は、生物の進化を考察する上で重要なポイントになると考えられます。たとえば上の写真に掲げたイヌの多様性を人間はどうやって生み出してきたのか。その前提として、そもそも人間はどうやってオオカミをイヌに変えたのか。その家畜化の過程は今となっては歴史の中に埋もれてしまって、うかがい知ることができません。

ここからが本題です。その家畜化の過程を実験で再現しようとする試みがこの60年間、続けられてきました。選ばれたのはキツネです。キツネを家畜化して人間のパートナーにする、つまり "キツネをイヌに変える実験" です。

キツネの家畜化実験の発端

| |||

|

「日経サイエンス」

2017年8月号 | |||

トルート教授は現在83歳で、1958年から現在まで約60年に渡ってキツネの家畜化実験を続けています。彼女がこの実験に参加することになった契機が記事に書かれています。その発端は、家畜化実験の中心人物であるドミトリ・ベリャーエフ(1917-1985。ロシアの遺伝学者)に出会ったことでした。以下、下線は原文にありません。

|

| |||

|

Lyudmila Trut

(Science News 2017.5 https://www.sciencenews.org/)

| |||

つまり、トルートがシベリアに向かったのは1958年です。旧ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)が世界初の人工衛星・スプートニクを打ち上げてアメリカを出し抜いたのは1957年です(スプートニク・ショック)。当時のソ連には「科学技術で切り開く社会主義の明るい未来」みたいな雰囲気が横溢していたことでしょう。シベリアに新たに建設された科学研究都市に様々な科学者が結集したのも、そういう雰囲気の中でのことだと想像されます。

ベリャーエフの仮説

キツネの家畜化実験は、リュドミラ・トルートの恩師であるドミトリ・ベリャーエフの次のような仮説にもとづいていました。

|

ここで書かれている「ベリャーエフの仮説」は、我々の思考のちょっとした盲点をつくものです。我々はイヌ・ネコを含む家畜にあまりに慣れすぎていて、家畜が人間に従順なのはあたりまえで、それが家畜の特質だとは意識しません。また野生動物が人間に従順でないのも、あたりまえだと考えます。野生のクマ、キツネ、サル(あくまで野生のサル)、タヌキ、イタチなど、みなそうです。たまに人間を恐れない野生のタヌキがいて、餌をもらいに家の庭先に毎日現れたりすると、それが地域ニュースに取り上げられたりします。なぜかと言うと、それが珍しいからです。

野生のイノシシと家畜のブタを考えてみると、ブタは(今でいう)イノシシを飼い慣らして家畜化したものです。野生のイノシシは獰猛で、イノシシに遭遇して大怪我をしたというような話もよくある。人間を見ると牙をむき出して突進してきたりします。猪突猛進、という4字熟語もあるくらいです。一方の家畜のブタは、獰猛という雰囲気は全くありません。餌を食べるか寝そべっています。よくよく考えてみると、動物として同じ仲間であるイノシシとブタの「性格・気性」の違いは大きいわけです。しかし我々はそういうことに慣れてしまっていて、明らかな違いに気を留めることはありません。

| ||

|

イノシシはブタと顔つきが違うが、ブタの「先祖」であることは分かる。顔つき以外の違いは何だろうか。豚肉は美味しいという意見もあるだろうが、冬季の猪肉もそれなりに美味しいことで有名である(牡丹鍋)。もちろんブタは食肉用に品種改良されているので、肉の量が多いことは確かである。ベリャーエフによると決定的な違いは「人間に対する従順さ」である。さらにベリャーエフ仮説によると、ブタの顔つきが丸みを帯びているのは従順な個体を人間が選別していった結果である。

| ||

野生動物は従順でなく、家畜は従順である。そんなあたりまえすぎることに着目したベリャーエフは優れた学者だったのでしょう。ベリャーエフは、家畜は従順であるという事実を180度逆転させ、人間を恐れず従順な個体を選別していった結果として家畜が誕生したと考えたのです。さらにベリャーエフの仮説は続きます。

|

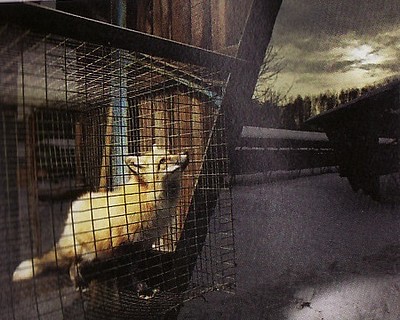

ここまで読むとなぜキツネが選ばれたのかが分かります。キツネなら各地にある毛皮動物飼育場から大量に購入できるのですね(解説には数百匹とあります)。オオカミで実験できればいいのですが、オオカミを大量に集めるのは至難の技です。キツネはオオカミと同じイヌ科の動物なので、次善の策としては最適でしょう。

毛皮動物飼育場から大量に集められる他の動物としては、"ロシア産" が有名な "黒テン"や "ミンク" もあるでしょう。しかしテン、ミンクはイタチ科だし、値段が高い(と思います。毛皮が高価だから)。それに、テンやミンクを家畜化してもあまり感激はしない。やはりキツネです。キツネは "化ける" と言われている動物なので、その点でもピッタリです(ロシアでも "化ける" かどうかは知りませんが)。

| ||

|

家畜化実験施設におけるキツネ

(日経サイエンス 2017年8月号) | ||

実験の開始

トルートがシベリアで始めた実験の最初の様子が書いてあります。

|

この引用のように、最初はスコアの低い(=攻撃的か、怯える)キツネがほとんどでしたが、高いスコアの(=おとなしい)キツネを選んで交配していくと、次第に変化がみられるようになりました。

|

エリートの出現

|

6世代目において「エリート」は全体の2%でしたが、現在は70%に達しているそうです。ちなみに現在は58世代目です。エリートたちにしばしば見られる特徴をまとめると、まず生態学的には、

| ◆ | 生まれてはじめて音に反応するのが、通常の子ギツネより2日早い。 | ||

| ◆ | 眼を開く時期が、通常の子ギツネより1日早い。 | ||

| ◆ | 生まれつき人間の視線と身振りを眼で追う。 | ||

| ◆ | 人間を慕って交流を望んでいるように見える。 | ||

| ◆ | ストレスホルモンの値が低い。 | ||

| ◆ | 繁殖サイクルが長い。 |

などの特徴があります。また、体つきや姿・格好については次のような特徴があります。

| ◆ | 成長しても幼い顔つきである。 | ||

| ◆ | 本来尖っている鼻ヅラが、丸く変化している。 | ||

| ◆ | 尻尾がフサフサで巻き上がっている。 | ||

| ◆ | 垂れ耳になった個体もある。 | ||

| ◆ | 四肢はずんぐりと短い。 | ||

| ◆ | 毛皮にぶちが入る。 |

要するにトルートが言うように、全体の姿は気味が悪いほどイヌに似ているのです。わずか数世代の交配でこのようなキツネが現れ始めたのは驚くべきことです。

| ||

|

イヌ化したキツネ。鼻は丸くなり、毛皮にはぶちが入っている。現在、家畜化実験施設で飼われているキツネの70%はこのような "エリート" である。

(日経サイエンス 2017年8月号)

| ||

トルートは「鳴き声の強弱変化を音響分析すると、人の笑い声の変化に近い」とも言っています。この「笑い声」くだりを読んで思ったのですが、この家畜化実験は「人間に対してフレンドリーなキツネ」に人間が高いスコアをつけ、高いスコア同士のキツネを交配していくというものです。スコアの項目と点数づけの基準は厳密に決めるのでしょうが(これがふらつくと実験にならない)、ひょっとしたら「鳴き声が人間にとって心地よいキツネに、人間が無意識に高いスコアをつけた」のかもと思いました。違うかも知れませんが。

人間との交流

家畜は人間に従順だという共通点がありますが、イヌは従順だけでなく、特定の人間と親密な関係になったり、人間との間に種を越えた感情的絆を形成したりします。イヌ化したキツネではどうなのでしょうか。

トルートは1974年3月28日、その実験を始めます。15世代目のキツネ、プシンカと一緒に、飼育施設の中にあった1軒の家に移り住んだのです。プシンカは1歳になったばかりの雌で、妊娠していました。出産を通してキツネの家族と人間がどういう関係を持てるかも調べようとしたのです。

最初はプシンカは動揺し、慣れない家の中を駆けめぐり、食べ物を口にしようとしません。しかし次第にそれも落ち着いてきました。4月6日、プシンカは6匹の子ギツネを生みました。するとプシンカはその中の1匹をくわえてきて、トルートの足元に置いたのです。トルートがその子ギツネを何回も巣に戻しても、プシンカはその都度、子ギツネをトルートのところに運んできます。まるで人間に子ギツネを差し出すような行動です。6匹生まれたから一匹あげるよ、というような・・・・・・。トルートも巣に戻すことを諦めました。

トルートとプシンカの一家は家の中で遊びまわったり、一緒に外出したりして絆を深めていきました。

|

こうしてトルートとプシンカの間には親密な関係が生まれたのですが、その年の7月に決定的な出来事が起こります。

|

トルートがプシンカと小さな家で過ごしたのは3ヶ月半でしたが、この1974年7月15日の夜の出来事は、家畜化されたキツネ(第15世代目。実験開始から約15年後)が、イヌのように人間に対して忠誠心を示すことの証拠になりました。

家畜化されたキツネが遺伝子レベルでどういう変化が起こったのか、DNA解析の結果も報告されています。それによると、多くの変化は12番染色体の「量的形質遺伝子座(QTL)」で起こっており、これはイヌの家畜化に関与した遺伝子と同様だそうです。トルートは「野生のイヌ科動物がペットに変わる過程を遺伝子レベルでおおよそ再現した」と結論づけています。

| ||

|

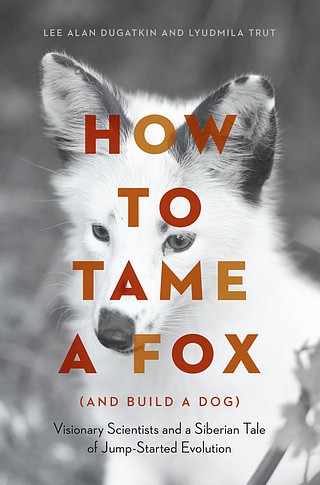

トルートとリュガトキンの著書「How to Tame a Fox」(=キツネの飼い慣らし方)。イヌ化したキツネが表紙になっている。

| ||

キツネはイヌになれる

以下はこの報告の感想です。この研究成果で分かるのは、キツネの性格(=行動様式)は遺伝するということと、性格と外見上の形質には深い関係があるということです。つまりキツネの「性格」を、

| ・ | 人間に対して攻撃的 | ||

| ・ | 人間に対しておとなしい | ||

| ・ | 人間に怯える |

という軸でスコアリングすると、それが遺伝することが実証された。そして性格(=行動様式)を選別・交配していくと、外見上の形質まで変化してきたというのがこの実験です。ここで考えてしまったのは人間のことです。人間ではどうなのか。

No.191「パーソナリティを決めるもの」で書いたように、現代の行動遺伝学の結論は、人のパーソナリティは50%が遺伝子で説明できるということです。

|

ここで非共有環境とは主に家庭外の環境、共有環境とは家庭環境でした。人は複雑な社会生活を営む動物なので50%は(家庭外の)環境で性格が決まる。それでも50%は遺伝子で決まります。これがキツネだと遺伝の割合がもっともっと大きいのでしょう。そして「性格が外見に影響する」というのは人にも言えるのではないか。よく「人相学」とか「人相占い」とかがあります。人相からその人の性格や運命が分かると主張するものです。運命が分かるというのは違うと思いますが、性格が分かるというのは科学的根拠があるのではないか。そんなことを思いました。

さらに思ったのは、科学における仮説の大切です。もちろん仮説なら何でもよいわけではありません。この実験では "運のよいことに" 6世代目で仮説が正しそうだという雰囲気が出てきました。もしこれが50世代目=約50年目にならないと正しさが分からないのであれば、そこまで実験は続けられなかったでしょう。トルート教授としても、50年もの研究者人生を成果の見えない実験に費やすことは出来なかったと思います。

ベリャーエフは、比較的早い世代で目に見えるキツネの変化が現れることを予期したのだと思います。つまりこの仮説はベリャーエフの優れた洞察力にもとづく仮説だった。そこがポイントだと思いました。

この60年をかけたキツネの家畜化研究は、いわゆる基礎研究です。ベリャーエフは「人間はなぜイヌを作り出せたのか」と疑問に思い、それについての仮説をたて、その仮説が正しいことをトルートとともに実証した。しかしその成果が何の役にたつのですかと問われると、それは分からないと答えるしかないのでしょう。もっともらしい答えは言えるかもしれませんが。

「何の役にたつのですか」と問うてはダメなのですね。ベリャーエフはあくまで興味から、好奇心から家畜化研究を始めたのだと思います。そこで解明されたことが、将来何かの役に立つかもしれないし、役に立たないかもしれない。基礎研究というのはそういうものだと思います。

全くの想像ですが、トルート教授は遺伝学の大先輩であるメンデルを尊敬しているのではないでしょうか。牧師が教会の裏庭でエンドウマメの交配実験を繰り返し、克明な記録をつける。誰に評価されたわけでもない。しかし死後にそれが "発見" され、遺伝学という学問が成立する鍵となる ・・・・・・。有名な話です。

60年前のキツネの家畜化実験の開始から現在まで、58世代に渡るキツネの血統が明らかになっていて、個々のキツネの性格や外見についての克明な記録が資料として残されているはずです。このトルート教授の「家畜化実験詳細データ」は、今後役に立つかもしれない。たとえば、人に対して親和的か攻撃的か(ないしは怯えるのか)の違いは、人間社会で言うと社会的と反社会的の違いだと言えるでしょう。キツネの性格の詳細データを遺伝子解析の結果と付き合わせることによって、社会性とは何かについての知見が遺伝子レベルで判明するかもしれないのです。基礎科学なので断言はできないけれども。

83歳のトルート教授は人生の4分の3をこの家畜化実験に捧げました。「キツネがイヌに化けるまで」という日経サイエンスの記事で最も強く印象に残ったのは、実はこの点でした。

| 補記1:サイエンス ZERO |

先日、NHK Eテレの「サイエンス ZERO」で「ヒトとイヌ 進化の歴史が生んだ奇跡の関係」と題した放送がありました(2019.6.9. 23:30~24:00。再放送 2019.6.15 11:30~12:00)。セラピー犬にみられるヒトとイヌとの特別な関係を特集したものですが、その中でロシアの「キツネの家畜化実験」の話が紹介されました。その内容が大変興味深かったので、該当部分のナレーションを以下に掲載します。

|

キツネがイヌに変化するための大事な要素は「子どもの特徴を持ったままオトナになる」ことなのですね。このことを専門用語で "ネオテニー(幼形成熟)"と言います。ネオテニー(幼形成熟)とは動物において「性的に完全に成熟した個体でありながら、非生殖器官に未成熟な状態、つまり "幼形" が残る現象」を言います。イヌ化したキツネでは、頭蓋骨、コルチゾール(日経サイエンスの記事にあったストレスホルモン)の分泌量、脳の中の海馬の神経細胞の生成状況に、オトナになっても幼児期のような状態が残ったわけです。

つまりベリャーエフ博士やトルート教授は、長年かけて(トルート教授は一生涯をかけて)「ネオテニーを人為的に引き起こす実験」をしてきたことになります。

これはちょっと見逃せない話です。なぜなら、ヒトは霊長類がネオテニー(幼形成熟)を起こしてヒトになったと考えられているからです。ということは、キツネの家畜化実験は、単に野生動物の家畜化の過程を再現するということだけでなく、ヒトがヒトになった経緯に関する知見を与えてくれるかも知れない。60年・58世代に渡るキツネが詳しく記録され、頭蓋骨標本も残っているわけだし、ネオテニーを起こしている現世代のキツネの体を詳しく調べることは(かつ、野生のキツネと比較研究することは)、現代技術でいくらでもできるからです。

「サイセンス ZERO」では、ヒトがヒトたるゆえんである "協力行動" の進化が幼形成熟と関連づけて説明されていました。ロシアのベリャーエフ博士が始めたキツネの家畜化実験は、本来の目的を越え、おそらく博士も予想していなかったような地点まで進んてきたようです。科学の探求とはそういうものだと思いました。

(2019.6.17)

| 補記2:自己家畜化 |

本文で書いたロシアにおけるキツネの家畜化実験と密接に関連した「自己家畜化=人間による家畜化ではない、自然選択による家畜化」の話を、No.299「 優しさが生き残りの条件だった」に書きました。

(2020.11.28)

2017-08-05 08:17

nice!(0)