No.261 - "ニーベルングの指環" 入門(5)複合 [EX.162-193] [音楽]

|

| ||

|

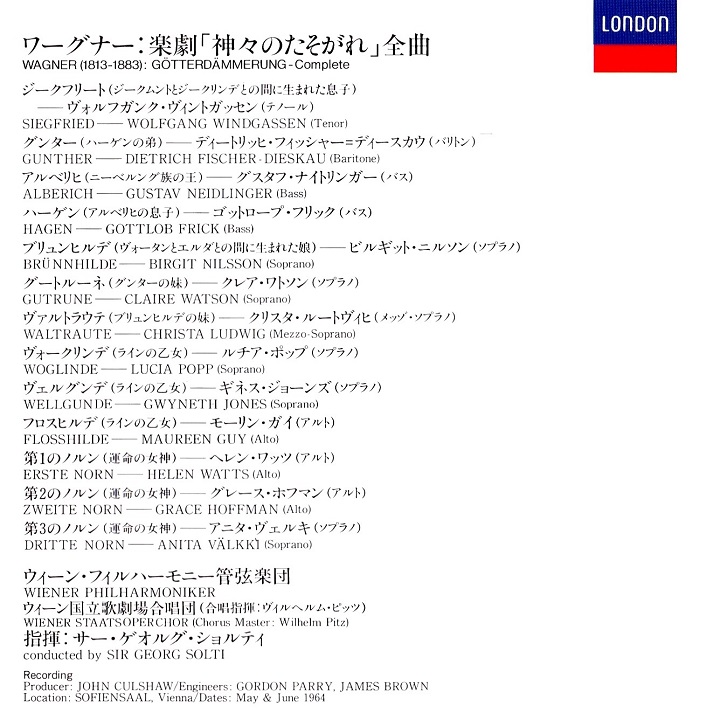

リヒャルト・ワーグナー

「神々の黄昏」

ゲオルグ・ショルティ指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (新リマスター版CD 1997。録音 1964) | ||

CD2-Track12

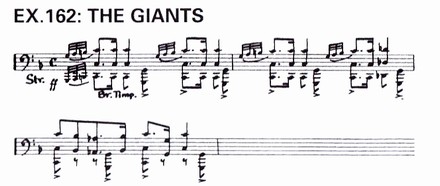

There're one or two motives which lie outside the main families, representing simple characters rather than symbols. One of these is the motive attached to Hunding which we heard right at the start. Another is the brass motive associated with the Giants in Rheingold which is appropriately heavy and forceful.

主要なモティーフのファミリーとは別に、シンボルではなく単にキャラクターを表す1つないしは2つのモティーフがあります。一つは《フンディング》に付けられたもので、この解説の最初に聴いたものです(訳注:EX.1)。もう1つは『ラインの黄金』において《巨人族》を表す金管のモティーフです。巨人らしく、重々しく力強いものです(訳注:第2場)。

| EX.162: 《巨人族》 |

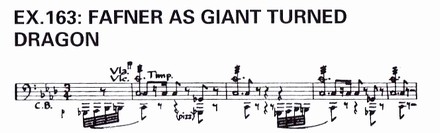

This motive of the Giants takes on a more sinister form of the timpani in Act 2 of Siegfried to represent Fafner, the Giant who has survived and turned himself into a Dragon.

《巨人族》のモティーフは『ジークフリート』の第2幕でティンパニによるもっと不吉な形になり、ファフナーを表します。ファフナーは生き残った巨人で、大蛇に姿を変えています。

| EX.163 は『ジークフリート』第2幕のオーケストラ前奏の冒頭。このあとに EX.55 《大蛇としてのファフナー》が続く。 |

| EX.163: 《大蛇に変身した巨人、ファフナー》 |

It might be wondered, perhaps, why some characters seem to have no personal motive at all. There is a Siegfried motive, for example, and a Brunnhilde motive. But the commentators list no Alberich motive. Alberich is, of course, efficiently represented by the symbolic motives attached to him, those of the Ring, the Power of the Ring, Resentment, Murder and so on.

But in fact he does have a personal motive of his own. When Alberich enters in Scene 1 of Rheingold, we hear some uneasy music in the depths of the orchestra, portraying his awkward attempt to clamber up out of Nibelheim into the waters of the Rhine.

おそらく、個人を表すモティーフが全くないように見える登場人物があることが不思議に思えるかもしれません。たとえば《ジークフリート》のモティーフがあり、《ブリュンヒルデ》のモティーフもあります。しかしアルベリヒのモティーフを取り上げた解説者はありません。もちろんアルベリヒは、彼と結びつくシンボルのモティーフで十分に表現されています。《指環》、《指環の力》、《怨念》、《殺害》などなどです。

しかし実際は、アルベリヒは個人のモティーフをしっかりともっています。『ラインの黄金』の第1場で彼が登場するとき、我々はオーケストラの奥底に何か不安な音楽を聴きます。それは、ニーベルハイムからよじ登ってラインの水中に至るアルベリヒのぎこちない動きを描写しています。

しかし実際は、アルベリヒは個人のモティーフをしっかりともっています。『ラインの黄金』の第1場で彼が登場するとき、我々はオーケストラの奥底に何か不安な音楽を聴きます。それは、ニーベルハイムからよじ登ってラインの水中に至るアルベリヒのぎこちない動きを描写しています。

| EX.164: 《アルベリヒ》 |

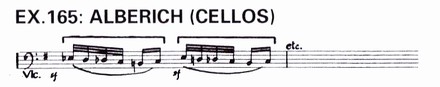

Those furious little descending figures on the cellos are in fact Alberich's personal motive. We can hear more clearly from a special illustration played by the cellos alone, a little more slowly.

これらのチェロによる短い怒り狂うような下降音形が、実は《アルベリヒ》個人のモティーフです。特別の例示でそれをもっと明瞭に聴けます。チェロだけで少し遅く演奏してみましょう。

| EX.165: 《アルベリヒ》 チェロ |

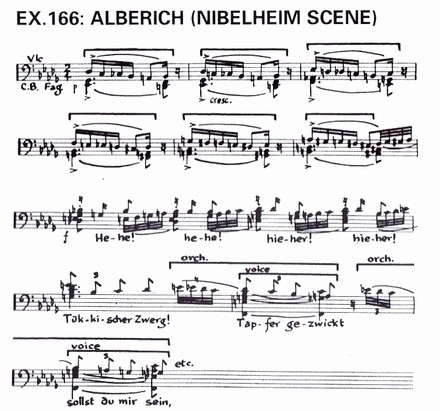

This personal motive of Alberich's forms part of the general transformation of the music of Scene 1 of Rheingold into that of Scene 3, which we noticed earlier. When Alberich enters in the Nibelheim scene, this furious descending motive of his accompanies the blows he inflicts on Mime. Once more, the music reveals that the thwarting of his desire for the Rhinemaidens has been transformed into a sadistic lust to get his own back on everybody.

このアルベリヒの個人モティーフは、以前に述べた『ラインの黄金』の第1場から第3場への全般的な音楽の転換の一部となります。アルベリヒがニーベルハイムのシーンに登場すると、この彼の怒り狂った下降するモティーフは、彼がミーメに一撃を与えるときの伴奏になります。アルベリヒのラインの乙女に対する願いが拒絶されたことが、あらゆる者に怒りをぶちまけるサディスティックな欲望に転換したことを、再び音楽で示しているのです。

| 『ラインの黄金』の第1場から第3場への音楽の転換については、EX.34《指環の力》や、EX.95《逃亡》からの数個のモティーフの解説を参照。EX.166 は『ラインの黄金』第3場の冒頭。 |

| EX.166: 《アルベリヒ》 ニーベルハイムのシーン |

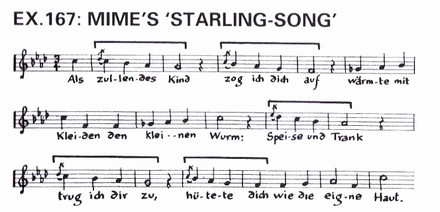

Mime too has his personal motive, even several of them. The most important is a whining one, the kind of insidious transformation of the furious descending one of Alberich. He introduces this vocally when he sings what Siegfried calls his 'Starling Song' about how he brought the boy up as a baby.

ミーメもまた個人のモティーフを持っていて、それも数個あります。最も重要なのは "泣き言" のモティーフで、これ怒り狂って下降する《アルベリヒ》のモティーフの、言わば潜在的な変形です。ミーメはこれを歌で導入します。ジークフリートが《養育の歌》と呼ぶもので、赤ん坊からどのように少年まで育て上げたかの歌です(訳注:『ジークフリート』第1幕 第1場)。

| EX.167: 《ミーメの養育の歌》 |

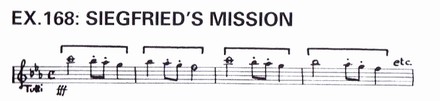

Incidentally, this whining motive of Mime and the furious motive of Alberich of which it is a transformation, are both distorted minor versions of the bold descending major motive of Siegfried's Mission which is, of course, directly opposed to the machinations of the two dwarfs.

ところで、このミーメの "泣き言" のモティーフとその元になったアルベリヒの怒り狂うモティーフは両方とも、力強く長調で下降する《ジークフリートの使命》のモティーフを短調の歪めた形にしたものです。もちろん《使命》は、2人の小人の陰謀とはちょうど正反対のものです(訳注:EX.141《ジークフリートの使命》参照)。

| EX.168: 《ジークフリートの使命》 |

CD2-Track13

These motives of Alberich and Mime are only two of the many subsidiary motives in The Ring. These are too numerous for every single one to be enumerated, but some of them claim our attention.

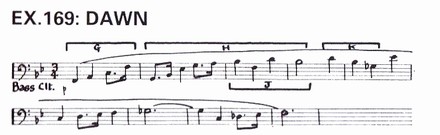

Sometimes, and especially in Gotterdammerung, subsidiary motives are introduced and then developed in such a subtle way that they have no simple primary meaning but gather meaning as they proceed. One example of many is the motive representing the Dawn in Act 2 of Gotterdammerung, when Hagen wakes up after his nocturnal communion with his father Alberich. As first introduced by the bass clarinette, this motive's arpeggio shape proclaims it an offshoot of the Nature family.

これらのアルベリヒとミーメのモティーフは、『指環』における数多くの副次的なモティーフの中の2つに過ぎません。副次的なモティーフはあまりに多いので一つ一つ数え上げることはできませんが、中には私たちの注意を引くものがあります。

特に『神々の黄昏』においてですが、副次的なモティーフが巧妙に導入され、初めはあまり意味がないが段々と意味を持つということが時々あります。この一つの例が『神々の黄昏』の第2幕で《日の出》を表現するモティーフです。ハーゲンが父のアルベリヒと夢の中で会話をしたあとに目覚めた時、そのモティーフは現れます。最初にバス・クラリネットで導入されるとき、このモティーフはアルペジオの形をしており、《自然》のファミリーから生まれたことを示しています。

特に『神々の黄昏』においてですが、副次的なモティーフが巧妙に導入され、初めはあまり意味がないが段々と意味を持つということが時々あります。この一つの例が『神々の黄昏』の第2幕で《日の出》を表現するモティーフです。ハーゲンが父のアルベリヒと夢の中で会話をしたあとに目覚めた時、そのモティーフは現れます。最初にバス・クラリネットで導入されるとき、このモティーフはアルペジオの形をしており、《自然》のファミリーから生まれたことを示しています。

| 以降の EX.169, EX.170, EX.171は『神々の黄昏』第2幕 第2場。 |

| EX.169: 《日の出》 |

Soon, however, this Dawn motive is developed forcibly by the horns, and its main figure eventually assumes a rather brutal character much more in keeping with the personality of Hagen than with the simple natural phenomenon of Dawn. The day that is dawning is going to be Hargen's day.

しかしすぐにこの《日の出》モティーフはホルンによって力強く展開され、その主要な形が次第に凶暴な性格を帯びてきます。つまり単なる日の出という自然現象ではなく、ハーゲンの性格を帯びてくるのです。日の出で明けるその日は、ハーゲンにとっての良き日です。

| EX.170: 《日の出》 ハーゲンの日 |

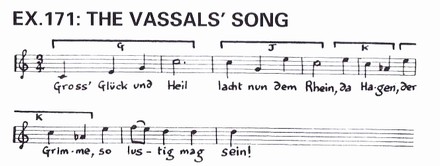

Later this motive forms the coral song of the vassels as they sing Hagen's praises and declare themselves ready to stand by him. By now, it clearly is Hargen's Day.

その後、このモティーフは家臣たちの合唱になります。彼らがハーゲンを称え、ハーゲンに忠誠を誓う歌です。ここでこのモティーフは明確に "ハーゲンの日" となります。

| EX.171: 《家臣たちの歌》 |

CD2-Track14

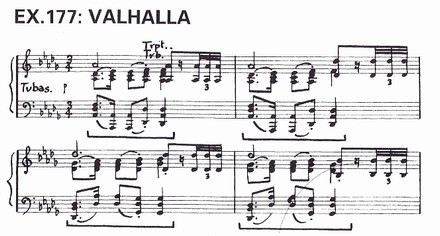

Quite a number of the subsidiary motives are not so much recurrent themes representing symbols as recurrent figurations portraying movement and activity. There's one group in particular which is a kind of family representing various aspects of Nature in Motion. The starting point is a swift rising and falling major key figuration on the violins in Scene 1 of Rheingold. It's repeated over and over to portray the waters of the Rhine, rippling around the swimming Rhinemaidens.

副次的なモティーフの多くは、シンボルを表現するために繰り返される旋律というよりは、動きや行動を描写して繰り返される音形です。その中でも特に "自然の活動" のさまざまな側面を表すファミリーと言える一つのグループがあります。その出発点は『ラインの黄金』の第1場でヴァイオリンが演奏する、上昇して下降する速いテンポの長調の音形です。これは何度も繰り返されることにより、ラインの乙女が泳ぐ周りで波立つライン河の水を描写します。

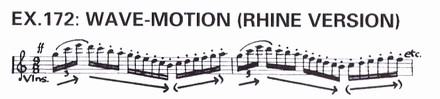

| EX.172: 《波の動き》 ライン版 |

We can identify the shape of this motive more clearly if we have it played by the violins alone and a little more slowly. It's a swift surge upwards followed by a longer and not quite so swift descent, like the flow and ebb of a wave.

このモティーフをヴァイオリンだけで少し遅めに演奏すると、その形がはっきりと分かるでしょう。それは素速く上昇して寄せ、その後で引き潮の波のように速さを押さえて下降します。

| EX.173: 《波の動き》 ライン版 |

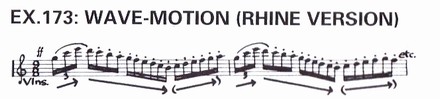

In Scene 2 of Rheingold when Loge refers to the universal burgeoning of Nature, the orchestra transforms this flowing and ebbing wave motion shape into a much slower undulation, more appropriate to the earth.

『ラインの黄金』の第2場でローゲが世界における自然の生成を語るとき、オーケストラはこの寄せては返す波の形をもっとゆるやな "うねる形" にし、大地を表現するのに適した姿にします。

| EX.174: 《波の動き》 確定形 |

This is the definitive form of the motive of Nature in Motion, the form in which it will usually recur. We hear it when Siegfried is in the forest feeling Nature all around him, and when Wotan addresses Erda as the wise woman who knows all the secrets of Nature. And it transforms itself to generate other motives, portraying different aspects of Nature in Motion.

A notable case is its swift minor key transformation as the motive of the Storm which opens Walkure. The actual notes of the motive, as we heard earlier, are derived from the Spear motive. But the molodic and rhythmic pattern in which they're deployed is that of the Wave Motion motive, surging swiftly upwards on the cellos and basses and less swiftly down again.

これが《自然の活動》のモティーフの確定形で、この形でよく再現します。それはジークフリートが森で、まわりのすべてに自然を感じるときに聞こえてきます。またヴォータンがエルダに、自然の秘密を何でも知っている賢い女性だと話しかけるときにも聴かれます。そしてこの形自身が、自然の活動の違った側面を描写する別のモティーフを生み出します。

特筆すべき一つは、このモティーフのテンポの速い短調の変形が『ワルキューレ』の開始を告げる《嵐》のモティーフであることです。以前に聴いたように、《嵐》の実際の音符は《槍》のモティーフから派生したものでした(訳注:EX.70 参照)。しかしそこに込められた旋律とリズムのパターンは《波の動き》と同じです。つまりチェロとコントラバスが素速く上昇し、テンポを落として再び下降します。

特筆すべき一つは、このモティーフのテンポの速い短調の変形が『ワルキューレ』の開始を告げる《嵐》のモティーフであることです。以前に聴いたように、《嵐》の実際の音符は《槍》のモティーフから派生したものでした(訳注:EX.70 参照)。しかしそこに込められた旋律とリズムのパターンは《波の動き》と同じです。つまりチェロとコントラバスが素速く上昇し、テンポを落として再び下降します。

| EX.175: 《嵐》 |

The final transformation of the motive of Nature in Motion occurs in the last Act of Gotterdammerung. Here, it changes back into something like its original watery form on the violins to portray the Rhine rippling around Rhinemaidens again.

《自然の活動》の最後の変形は『神々の黄昏』の最終幕に出てきます(訳注:第3幕 第1場)。ここではヴァイオリンによる元々の水の表現に近い形に立ち帰り、再びラインの乙女の周りで波立つライン河を描写します。

| EX.176: 《波の動き》神々の黄昏 |

CD2-Track15

Besides this family of motives representing Nature in Motion, there are a considerable number portraying various physical activities. But it will be obvious by now that to account for every last subsidiary motive in The Ring and to indicate its position in the general scheme of things would be an almost endless task. And so, we may end by examining one or two instances of the way in which Wagner builds up his motives into larger wholes. And we may consider first three examples of what might be called 'Composite Motives'.

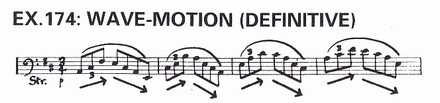

The first is a combination of elements from two motives which could hardly be in greater contrast with each other, those of Valhalla and Loge. It occurs in Scene 3 of Rheingold when Loge is pretending to be impressed by Alberich's ambitions to rule the world instead of Wotan. Let's remind ourselves first of the main segment of Valhalla motive and notice how it precedes by repeating a short phrase over and over.

以上の《自然の活動》を表現するモティーフのファミリーのほかにも、さまざまな自然の活動を描写する相当数の副次的モティーフがあります。しかし今までで明らかなように、『指環』の副次的モティーフを一つ残らず数えあげて全体の体系の中に位置づけようとしたら、ほとんど終わりのない仕事になるでしょう。そこで私たちは、ワーグナーが複数のモティーフから大きな統一体を構成する方法の1つか2つの例を調べるだけに止めておきます。まず最初に、"複合モティーフ" と呼べる3つの例を考察してみましょう。

最初の例は2つのモティーフからの要素を結合したもので、互いにこれ以上のコントラストはないに違いないものです。つまり《ヴァルハラ》と《ローゲ》のモティーフです。それは『ラインの黄金』の第3場に出てきます。ローゲが、ヴォータンの代わりに世界を支配しようとするアルベリヒの野望に感銘を受けたふりをする場面です。まず最初に《ヴァルハラ》のモティーフの主セグメントを思い出してみましょう。短いフレーズが何度も繰り返されて進行することに注意して下さい。

最初の例は2つのモティーフからの要素を結合したもので、互いにこれ以上のコントラストはないに違いないものです。つまり《ヴァルハラ》と《ローゲ》のモティーフです。それは『ラインの黄金』の第3場に出てきます。ローゲが、ヴォータンの代わりに世界を支配しようとするアルベリヒの野望に感銘を受けたふりをする場面です。まず最初に《ヴァルハラ》のモティーフの主セグメントを思い出してみましょう。短いフレーズが何度も繰り返されて進行することに注意して下さい。

| EX.177: 《ヴァルハラ》 |

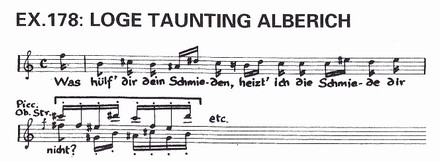

And now, let's hear one of the many segments of Loge's motive, one at first enters when he's making fun of Alberich in Scene 3 of Rheingold.

今度は《ローゲ》のモティーフの多数のセグメントのうちの一つを聴いてみましょう。『ラインの黄金』の第3場でローゲがアルベリヒをからかう時に最初に出てくるものです。

| EX.178: 《アルベリヒをあざけるローゲ》 |

By combining, at top speed, the repeated figure of the Valhalla motive with this segment of Loge's motive, Wagner evolves the flippant composite motive which acompanies Loge's mockery of Alberich's ambitions.

《ヴァルハラ》のモティーフの繰り返しの音形と《ローゲ》のモティーフのこのセグメントを非常に速いテンポで結合することで、ワーグナーはアルベリヒの野望を嘲るローゲの伴奏になる、軽薄な感じの複合モティーフを作り出します。

| EX.179: 《ヴァルハラ - ローゲ》 複合モティーフ |

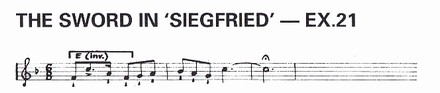

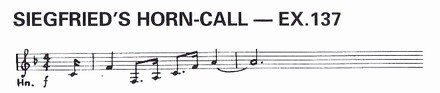

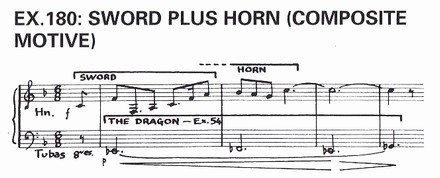

Our second example of a composite motive is connected with Siegfried. It combines the motives of the Sword and Siegfried's Horn, at top speed, to represent Siegfried's indomitable vitality. Here first, the Sword motive again.

複合モティーフの第2の例はジークフリートに結びついたものです。それは《剣》と《ジークフリートの角笛》のモティーフを非常に速いテンポで結合したもので、ジークフリートの不屈の生命力を表します。ここでまず《剣》のモティーフを再度聴きましょう。

デリック・クックの CD のブックレットの譜例では、EX.21 と EX.137 の五線譜が逆転していますが、そのまま掲載します。 |

| 『ジークフリート』における《剣》: EX.21 |

And here's the motive of Siegfried's Horn-Call.

そして次が《ジークフリートの角笛》のモティーフです。

| 《ジークフリートの角笛》: EX.137 |

And now, here's the composite motive, combining the two, as Siegfried plays it on his horn and awakens the sleeping dragon, Fafner.

そして次が、2つを結合した複合モティーフです。ジークフリートが角笛で吹き、眠っている大蛇、ファフナーを起こすときのものです。

| EX.180 は『ジークフリート』第2幕 第2場の EX.120 《ジークフリート》の直後。ここから、ジークフリートが剣でファフナーを倒すシーンになる。 |

| EX.180: 《剣 + 角笛》 複合モティーフ |

CD2-Track16

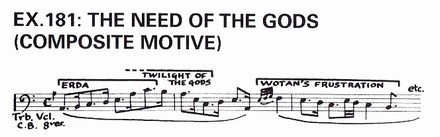

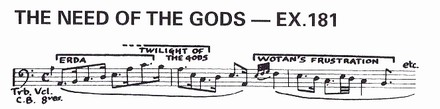

Our final example of a composite motive is a longer and more subtle one connected with Wotan which first apperars in Act 2 of Walkure. It's generally known as the Need of the Gods and it represents Wotan's search for a way out of his frustration. Tormented both by Erda's warning about the end of the Gods and by the thwarting of his will by his wife Fricka, he wonders how he can find a free hero who will achieve what he is prevented from achieving by his responsibility to the law.

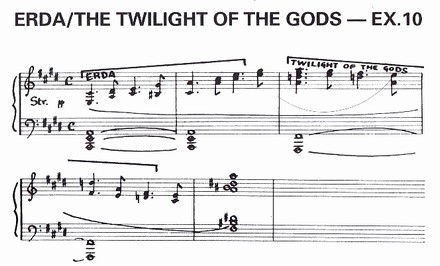

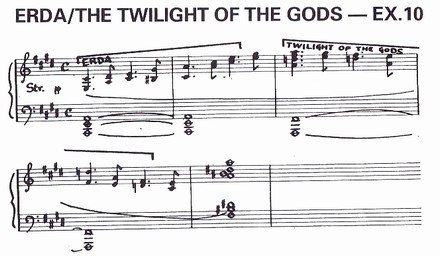

As he reflects on this problem, we hear a composite motive of the Need of the Gods which is a speeded up combination of the single motives of Erda, the Twilight of the Gods and Wotan's Frustration. Here first is the motive of Erda followed by the motive of the Twilight of the Gods, a juxtaposition which ocurs as we've heard during Wotan's first encounter with Erda in Scene 4 of Rheingold.

複合モティーフの最後のものはヴォータンに関連した長くて巧妙なもので、『ワルキューレ』の第2幕で現れます。一般には《神々の危機》として知られるものですが、ヴォータンが挫折から抜け出す道を探していることを表現します。ヴォータンは、神々の終末についてのエルダの警告と、妻のフリッカによって意図が挫かれたことの両方に苦しんでいます。そして、掟に従う責任から達成を妨げられたことを可能にしてくれる "自由な英雄" をいかに見つけようかと思案しています。

彼がこの問題を思案しているとき、《神々の危機》の複合モティーフが出てきます。それは《エルダ》《神々の黄昏》《ヴォータンの挫折感》という単独のモティーフをテンポを速めて結合したものです。まずここで《エルダ》のモティーフと、それに続く《神々の黄昏》のモティーフを聴きましょう。『ラインの黄金』の第4場でヴォータンが初めてエルダに会ったときに我々が聴いたように、並んで現れます。

彼がこの問題を思案しているとき、《神々の危機》の複合モティーフが出てきます。それは《エルダ》《神々の黄昏》《ヴォータンの挫折感》という単独のモティーフをテンポを速めて結合したものです。まずここで《エルダ》のモティーフと、それに続く《神々の黄昏》のモティーフを聴きましょう。『ラインの黄金』の第4場でヴォータンが初めてエルダに会ったときに我々が聴いたように、並んで現れます。

| 《エルダ》 / 《神々の黄昏》: EX.10 |

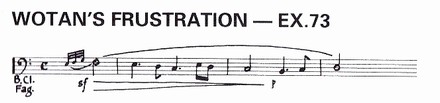

And here's the motive of Wotan's Frustration again.

そして次に《ヴォータンの挫折感》のモティーフを再び聴いてみましょう。

| 《ヴォータンの挫折感》: EX.73 |

And now, here's the combination of those two ideas, speeded up, the composite motive of the Need of the Gods, as it enters in the bass and is developed at length.

そして、以上の2つの楽想をテンポを速めて結合した《神々の危機》の複合モティーフが次です。それは低音部に現れ、十分に展開されます。

| EX.181は『ワルキューレ』第2幕 第2場のヴォータンの歌唱、「神に逆らって私のために戦うという、友にして敵ともいうべき男を、どうやって私は見い出せるのであろうか」のところ。複合モティーフを強調するため歌唱はカットしてある。 |

| EX.181: 《神々の危機》 複合モティーフ |

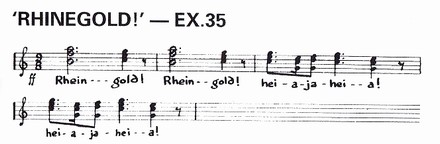

These are three of the several composite motives which continue as motives in their own right. But there're many cases where single motives are brought into conjunction once or twice for a special purpose. And we may consider the most mastery of these. First, here's a part of the motive of the Rhinemaidens' Joy in the Gold again, their cry of "Rhinegold !".

以上は幾つかある複合モティーフのうちの3つの例で、これらはモティーフとしての独自の意味を持ち続けます。しかし、一つのモティーフ群が特別の目的のために1度か2度だけ組み合されるケースも多くあります。その最も巧妙な例を見てみましょう。まず次は《ラインの乙女の黄金の喜び》のモティーフの一部で、"ラインの黄金!" という叫びの部分です。

| 《ラインの黄金》: EX.35 |

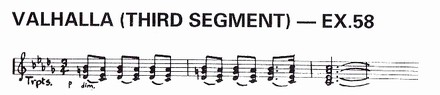

And here's the second segment of the Valhalla motive again, or rather the part of it which consists of alternating chords.

そして次が《ヴァルハラ》のモティーフの第2セグメント、つまり交替する和音の部分です。

| デリック・クックは "the second segment of the Valhalla motive" と言っているが、"the third segment" が正しい。次の譜例も "VALHALLA (THIRD SEGMENT)" となっている。EX.57 ~ EX.60 にあるように《ヴァルハラ》のモティーフは4つのセグメントに分かれていて、和音が交替する部分は第3セグメントである。 |

| 《ヴァルハラ》 第3セグメント: EX.58 |

These two motives are brought into conjunction in Act 1 of Gotterdammerung. It happens when Waltraute comes to Brunnhilde to tell her of Wotan's wish that the Ring should be returned to the Rhinemaidens and that Valhalla shall be destroyed. When Waltraute sings the words "That would redeem the God and the World", the horns refer very slowly and quietly to the Rhinemaidens' cry of Rhinegold, and the brass follow this with the alternating chords of the Valhalla motive.

この2つのモティーフは『神々の黄昏』の第1幕で結びつけられます(訳注:第3場)。それはヴァルトラウテがブリュンヒルデのところに来て、ヴォータンの望みは指環をラインの乙女に返し、ヴァルハラを破壊することだと告げるときに現れます。ヴァルトラウテが「それが世界と神を救うだろう」と歌うとき、ホルンは非常にゆっくりと静かに《ラインの黄金》というラインの乙女の叫びを参照します。そして金管楽器が《ヴァルハラ》のモティーフの交替する和音で続きます。

| EX.182: 《ラインの黄金 + ヴァルハラ》 複合モティーフ |

CD2-Track17

In the Final Scene of Gotterdammerung, when Brunnhilde decides to carry out Wotan's wish, this combination of motives is heard again, but now with further motives added. The first of these is the bass theme of the Need of the Gods which we heard a little earlier. Here it is again.

『神々の黄昏』の最終場面においてブリュンヒルデがヴォータンの望みを遂行しようと決めたとき、このモティーフの組み合わせが再び現れます。しかし今度はさらに複数のモティーフが付加されます。その最初は低音部の《神々の危機》の旋律です。少し前に聴きましたが、もう一度聴いてみましょう。

| 《神々の危機》: EX.181 |

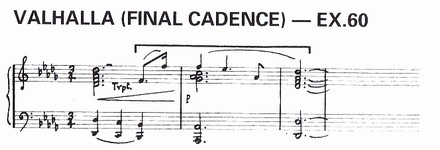

And here's the final cadence of the Valhalla motive again, the phrase that sets the seal of nobility on the motive.

そして次が《ヴァルハラ》のモティーフの最後の終止形です。このフレーズはモティーフに高貴さの印を与えます。

| "the final cadence" は "the final segment" と同じ意味。《ヴァルハラ》のモティーフの最終セグメントは他のモティーフにくっついて終止形を作る性質があるので cadence( = 終止形)となっている。EX.61 参照。 |

| 《ヴァルハラ》 最後の終止形: EX.60 |

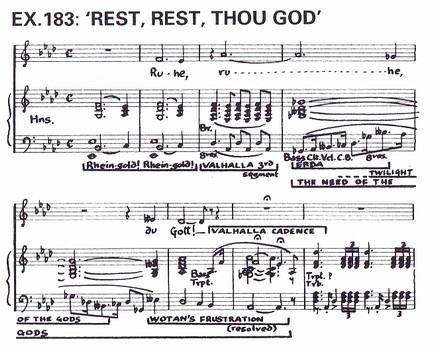

Now we can turn to the Final Scene of Gotterdammerung where Brunnhilde apostrophizes Wotan assuring him that she will now carry out his wish and adding the solemn words "Rest, Rest, Thou God". Accompanying these words in the orchestra, we hear the same quiet reference to the Rhinemaidens' cry of Rhinegold, followed by the alternating chords of the Valhalla motive that we heard in Act 1 when Waltraute told Brunnhilde of Wotan's wish.

But now, these are followed by a slowed down reference to the motive of the Need of the Gods, itself as we know a combination of the motives of Erda, the Twilight of the Gods and Wotan's Frustration, and lastly, the final cadence of the Valhalla motive setting its seal of nobility on the whole. Here's the entire passage.

さて『神々の黄昏』の最終場面に戻りましょう。ブリュンヒルデは、そこには居ないヴォータンに呼びかけ、ヴォータンの望みを遂行することを確約します。そしておごそかに "憩え、憩え、神よ" と付け加えます。この台詞のオーケストラ伴奏で聴けるのは、前と同じラインの乙女の《ラインの黄金》という叫びへの参照であり、次に《ヴァルハラ》のモティーフの交替する和音です。それは第1幕でヴァルトラウテがブリュンヒルデにヴォータンの希望を告げたときに聴いたものでした。

しかし今度は、これらに《神々の危機》のモティーフへの参照がテンポを落として続きます。その《神々の危機》は、《エルダ》と《神々の黄昏》と《ヴォータンの挫折感》の複合体でした。そして最後に《ヴァルハラ》のモティーフの最後の終止形が続き、全体に高貴な印を加えます。全部のパッセージを聴いてみましょう。

しかし今度は、これらに《神々の危機》のモティーフへの参照がテンポを落として続きます。その《神々の危機》は、《エルダ》と《神々の黄昏》と《ヴォータンの挫折感》の複合体でした。そして最後に《ヴァルハラ》のモティーフの最後の終止形が続き、全体に高貴な印を加えます。全部のパッセージを聴いてみましょう。

| EX.183: 《憩え、憩え、神よ》 |

And so, Wagner compresses the essence of six different motives into a single brief passage to look back over the Wotan's whole stormy existence and to indicate that it is now, at last, being brought to a peaceful and noble conclusion.

このようにしてワーグナーは、6つの違ったモティーフのエッセンスを一つの短いパッセージに集約し、そのことでヴォータンという波乱に満ちた存在のすべてを振り返ります。と同時に、今ついに、平和で気高い結末に向かいつつあることを示しているのです。

CD2-Track18

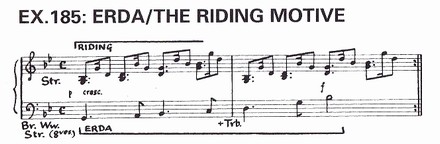

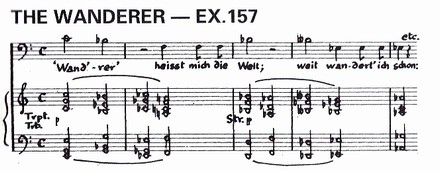

Even more masterly is the way that Wagner weaves his motives together on a large symphonic scale, and we may consider two final examples of this type. The first is the Prelude to Act 3 of Siegfried which prepares the way for the great scene between Wotan and Erda. This is build up as symphonic development of nine different motives. The first of these is one that we have not yet heard, a subsidiary one portraying the activity of Riding, originally attached to the Valkyries, but by this time associated with Wotan in his role of the Wanderer. Here it is, as it first enters to introduce the Ride of the Valkyries.

ワーグナーのもっと熟練した技は、複数のモティーフを一緒にして大きな交響的スケールに仕立てる、そのやり方です。最後にこのタイプの例を2つ見てみましょう。最初は『ジークフリート』第3幕への前奏曲で、ヴォータンとエルダの素晴らしい場面に繋がっていくものです。これは9つのモティーフの交響的展開で築き上げられています。最初は、我々がまだ聴いていない副次的なモティーフで、《騎行》の動作を描写するものです。これは元々ワルキューレに結びついたものですが、ここでは "さすらい人" の役割になるヴォータンに関係づけられます。次に《ワルキューレの騎行》が最初に導入されるときの《騎行》を聴いてみましょう。

| EX.184: 《騎行》 |

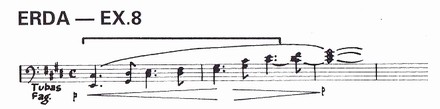

This Riding motive, in more continuous form, is the whole texture and rhythmic basis of the Prelude to Act 3 of Siegfried. Now, let's recall the dark motive of Erda.

この《騎行》のモティーフは、もっと連続的な形になって『ジークフリート』の第3幕への前奏曲全体の風合いとリズムの基礎となります。その次に、《エルダ》の暗いモティーフを思い出してみましょう。

| 《エルダ》: EX.8 |

The Prelude to Act 3 of Siegfried begins with two speeded up statements of Erda's motive in the bass against the pulsating rhythm of the Riding motive.

『ジークフリート』第3幕への前奏曲は、低音部に示されるテンポを速めた2つの《エルダ》のモティーフと、それに対比される《騎行》の鼓動するモティーフで始まります。

| EX.185: 《エルダ》 / 《騎行》のモティーフ |

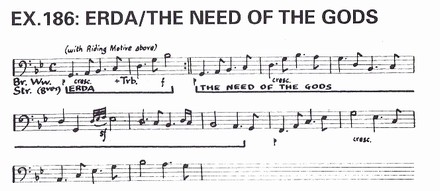

Earlier as we know, Erda's motive has been combined with the motives of the Twilight of the Gods and Wotan's Frustration to form a composite motive of the Need of the Gods. And so, in the Prelude to Act 3 of Siegfried which represents Wotan riding to meet Erda in need of counsel, the statements of Erda's motive with which it opens, naturally merge into a statement of the motive of the Need of the Gods.

既に我々が知っているように《エルダ》のモティーフは、《神々の黄昏》のモティーフと《ヴォータンの挫折感》のモティーフとに結びついて《神々の危機》の複合モティーフになったのでした。『ジークフリート』第3幕への前奏曲は、エルダに相談をしに会いに行くヴォータンの騎行を表現していますが、《エルダ》のモティーフで開始されたあとは、自然に《神々の危機》のモティーフの提示へと繋がっていきます。

| EX.186: 《エルダ》 / 《神々の危機》 |

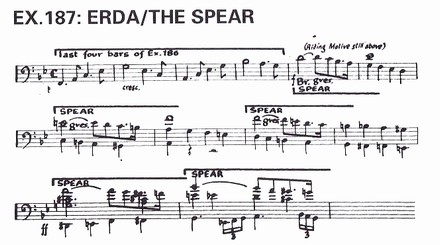

At this point, the music goes on to remind us of Wotan's dominating will with fiece development of the Spear motive by the brass.

この時点で音楽は、ヴォータンの支配の意志を思い起こさせるように進行します。つまり《槍》のモティーフが金管楽器によって荒々しく展開されるのです。

| EX.187: 《エルダ》 / 《槍》 |

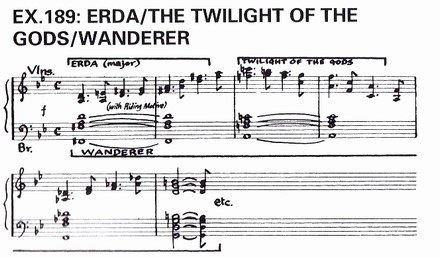

And now, Wagner begins a lengthy development of a particular combination of two motives which has not been heard since Wotan's first meeting with Erda in Scene 4 of Rheingold. This is the combination of Erda's own motive with that of the Twilight of the Gods, which we'll hear again now.

そして次にワーグナーは、特別に結合する2つのモティーフの長い展開を始めます。それはヴォータンがエルダに初めて会った『ラインの黄金』の第4場以降は現れなかったもので、《エルダ》自身のモティーフと《神々の黄昏》のモティーフの組み合わせです。もう一度、それを聴いてみましょう。

| 《エルダ》 / 《神々の黄昏》: EX.10 |

This slow and quiet combination of motives is developed swiftly and loudly in the Prelude to Act 3 of Siegfried.

このゆるやかで静かなモティーフの組み合わせが、『ジークフリート』第3幕への前奏曲ではテンポを速め、高らかに展開されます。

| EX.188: 《エルダ》 / 《神々の黄昏》 |

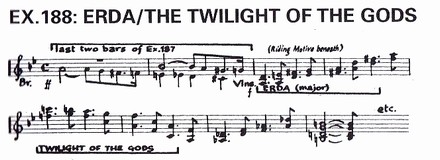

What is fascinating here is that this fast development of the combination of the two motives is built on the slow moving harmonic basis of another motive, that of the Wanderer which is a role played by Wotan in Siegfried. Let's remind ourselves of the Wanderer motive.

ここで魅力的なのは、2つのモティーフの組み合わせの速い展開が、ゆっくりとした別のモティーフの和声進行の上に築かれていることです。その別のモティーフとは《さすらい人》で、これは『ジークフリート』でヴォータンが演じたものでした。《さすらい人》のモティーフを思い出してみましょう。

| 《さすらい人》: EX.157 |

CD2-Track19

Now, if we return to the passage in the Prelude to Act 3 of Siegfried which we just heard, we find that behind the swift development of the combined motives of Erda and the Twilight of the Gods, the brass are playing, very broadly, the chord progressions which is the motive of the Wanderer.

ここでさっき聴いた『ジークフリート』第3幕への前奏曲のパッセージに戻ります。《エルダ》と《神々の黄昏》の組み合わせの速い展開の背後には、金管楽器が堂々とした和音の連なりを演奏していることに気づきます。それが《さすらい人》のモティーフの和音です。

| EX.189: 《エルダ》 / 《神々の黄昏》 / 《さすらい人》 |

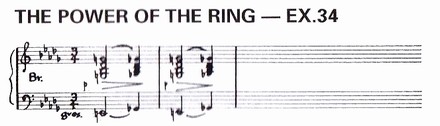

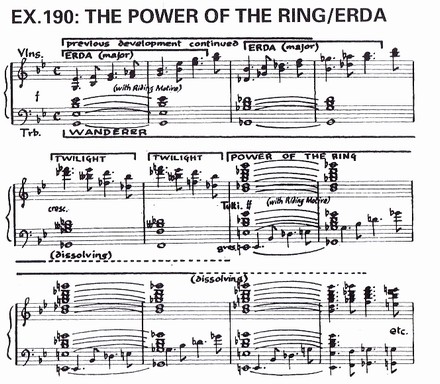

For the climax of this far ranging development and the whole Prelude, Wagner uses a motive, which overshadows all the others in a sense, since the symbol it represents threatens everything else with destruction. This is the motive of the Power of the Ring which we recall now.

この遠大な展開と前奏曲全体のクライマックスのために、ワーグナーは1つのモティーフを持ち出します。それはある意味で、他のモティーフを見劣りさせるかのようです。なぜなら、そのモティーフが表現するものがすべてを破壊の危機にさらすからです。それは《指環の力》のモティーフです。それを思い出してみましょう。

| 《指環の力》: EX.34 |

That's only the first half of the motive and that's all Wagner uses of it for the climax of the Prelude to Act 3 of Siegfried. It's quite sufficient.

これは《指環の力》のモティーフの前半に過ぎません。しかし『ジークフリート』第3幕への前奏曲のクライマックスでワーグナーが用いたのはこの前半だけです。それで全く十分なのです。

| EX.190: 《指環の力》 / 《エルダ》 |

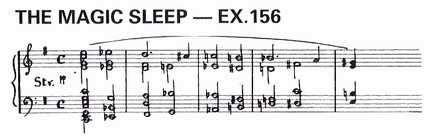

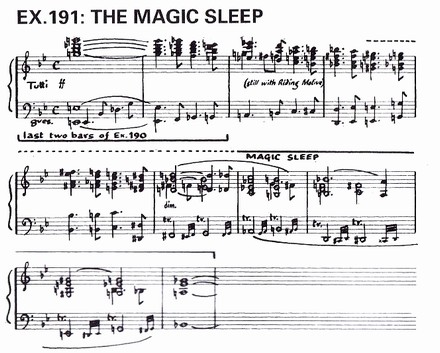

Those descending chords are powerful version of the motive of the Magic Sleep, the sleep into which Brunnhilde has been plunged, the sleep from which Erda will soon be awakening. Here's the Magic Sleep motive again as a reminder.

ここでの下降する和音は《魔の眠り》のモティーフをパワフルにしたものです。《魔の眠り》は、ブリュンヒルデが閉じこめられた眠りであり、また、エルダがそこから目覚めようとしている眠りです。その《魔の眠り》のモティーフをリマインドのために再び聴いてみましょう。

| 《魔の眠り》: EX.156 |

Now if we listen again to the climax of the Prelude to Act 3 of Siegfried, we hear the loud desending chords quieten down and become a simple restatement of the Magic Sleep motive.

そして『ジークフリート』第3幕への前奏曲のクライマックスをもう一度聴いてみると、大きな音で下降する和音が静かになったあとに《魔の眠り》をシンプルに再提示しているのがわかります。

| EX.191: 《魔の眠り》 |

CD2-Track20

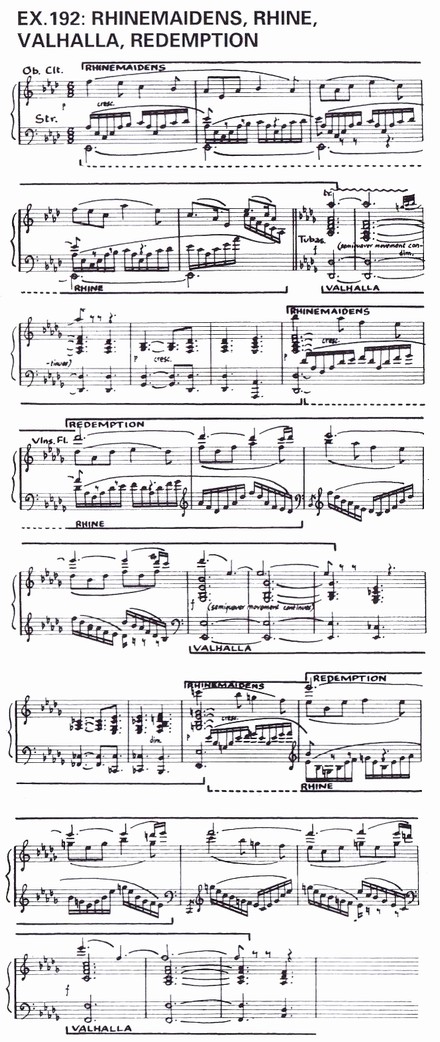

This masterly way of weaving several motives together into a large scale symphonic development is a constant feature of The Ring and nowhere is it used with greater mastery than in the closing pages of the work. During the final orchestral culmination, the music is woven from a combination of four motives.

First, the woodwind introduces the flowing motive of the Rhinemaidens who are swimming on the surface of the Rhine, holding aloft the Ring in triumph. At the same time, the strings are playing the rippling motive of the Rhine itself. Next, the brass weave in the majestic main segments of the motive of Valhalla, as the great castle begins to glow in the distance, preparatory to going up in flames. Then, when the motive of the Rhinemaidens and the Rhine return, they're surmounted by the soaring motive of Redemption, high up on the flutes and violins.

いくつかのモティーフを組み合わせて大きなスケールの交響的展開に仕立てる巧妙な技は『指環』で始終みられる特徴です。しかしこの作品の最終ページほど、その技が高度に使われたところはありません。最後にオーケストラが最高潮に達する時、音楽は4つのモティーフの組み合わせで織りなされます。

まず木管楽器が、ラインの川面を泳ぐ《ラインの乙女》の流れるようなモティーフを導入します。乙女たちは誇らしげに指環を握りしめ、高く掲げています。同時に弦楽器は波だつ《ライン河》のモティーフそのものを演奏します。次に金管楽器は、遠くで巨大な城が炎に包まれる前に輝き始めるとき、《ヴァルハラ》のモティーフの壮麗な主セグメントを合奏します。そして《ラインの乙女》と《ライン河》のモティーフが戻ってきたとき、その上には高音のフルートとヴァイオリンによる《救済》のモティーフが舞い上がるように響きます。

まず木管楽器が、ラインの川面を泳ぐ《ラインの乙女》の流れるようなモティーフを導入します。乙女たちは誇らしげに指環を握りしめ、高く掲げています。同時に弦楽器は波だつ《ライン河》のモティーフそのものを演奏します。次に金管楽器は、遠くで巨大な城が炎に包まれる前に輝き始めるとき、《ヴァルハラ》のモティーフの壮麗な主セグメントを合奏します。そして《ラインの乙女》と《ライン河》のモティーフが戻ってきたとき、その上には高音のフルートとヴァイオリンによる《救済》のモティーフが舞い上がるように響きます。

| EX.192: 《ラインの乙女》/《ライン》/《ヴァルハラ》/《救済》 |

At the very end of the work, the music reaches its ultimate climax with a combination of the motives of Valhalla on the brass and the Power of the Gods in the bass, as both are consumed in the flames. Then, the motive of the dead Siegfried bursts in for the last time as a glorious memory, but it gives way to a last statement of the motive of the Twilight of the Gods which is now accomplished, and all the motives disappear except one. This is the motive of Redemption which remains alone at the end, to set upon the whole vast stormy world of the drama its final seal of benediction.

そして作品の最終段階において音楽は、金管の《ヴァルハラ》と低音部の《神々の力》の2つのモティーフの組み合わせによる究極のクライマックスに到達します。この2つが炎で焼き尽くされるからです。そして突如として、亡き《ジークフリート》のモティーフが最後の輝かしい追憶のように現れます。しかし《ジークフリート》は《神々の黄昏》の最後の提示に道を譲ります。"神々の黄昏" が今、完遂されたのです。そしてこれらすべてのモティーフが消え去ったあと、一つのモティーフが残ります。それが《救済》のモティーフです。これは一つだけで最後まで残り、このドラマの巨大で激動の世界全体に祝福の印をつけるのです。

| EX.193: 《ヴァルハラ》/《神々の力》/《ジークフリート》/《神々の黄昏》/《救済》 |

■■■■■■■■■■■■■■■■

対訳 完

■■■■■■■■■■■■■■■■

対訳 完

■■■■■■■■■■■■■■■■

終わりに

以上で、デリック・クックによる『指環』のライトモティーフの解説は終わりです。音楽学者らしい大変に精緻な解説で、『指環』を知っている人にとっても教えられたり、また新たな発見があったのではないでしょうか。

ここで、序論のところでデリック・クックが述べている解説の方針を振り返ってみましょう(= CD1-Track01。No.257「ニーベルングの指環" 入門(1)序論・自然」参照)。そのポイントは、

|

一つの基本モティーフから出発し、そこから作られるファミリーを『指環』全体を通して追跡する。 | |

| 真に重要なモティーフを識別し、それが直接的に示しているドラマのシンボルを指摘する。 |

という2点です。まず第1のポイントは、デリック・クックが基本的なモティーフの変形(transformation)の過程を追い、それが作り出すファミリーを明らかにしているところです。音楽的に全く独立したモティーフは、何らかのファミリーと意味的に関連があるときにだけ解説されます。逆に、変形の結果としてファミリーに属するモティーフは、1回しか現れないもの、つまり本来の意味でのライトモティーフでないものも解説されています。この「変形の追跡」が解説の主軸になっています。

もちろん中には違和感を覚える部分とか、納得できないこともあるでしょう。たとえば、No.14「ニーベルンクの指環(1)」に書いたことですが、

《呪い》のモティーフ(EX.50。短調。初出は『ラインの黄金』第4場)と、《ジークフリート》のモティーフ(EX.120。長調。初出は『ワルキューレ』第3幕 第1場)は大変良く似ている。《ジークフリート》を "縮小変形" して短調にしたのが《呪い》だと考えられる(またはその逆)。"呪い" の内容は「指環を持つものは死ぬ」ということなので、これはその後のドラマの展開を予告する重要な "変形" である

と思うのですが、しかしそういった指摘はありません。デリック・クックによると《呪い》は《指環》のモティーフの4音の下降音形を上昇音形に反転したものであり、《ジークフリート》は《エルダ》のモティーフの最後の3音から発展したものとなります(=ファミリーが違う)。音楽理論的にはそれが正しいのかも知れませんが、オペラを鑑賞するときの "耳で聴く感じ" とはちょっとズレています。

とはいえ、デリック・クックの多くの指摘は納得性が高く、また教えられることが多いわけです。たとえばこの解説の白眉(の一つ)とも言えるところですが、

愛を表す《フライア》のモティーフの後半(= 第2セグメント)は、従来から《逃亡》と名付けられているが、それは間違っている。これはあくまで愛を表す《フライア》のモティーフの第2セグメントであり、『指環』全体を見渡すとそれは "愛のモティーフ" として機能している。かつ、この第2セグメントの起源はフライア登場以前のアルベリヒの歌唱にある

と指摘している点です。アルベリヒまで持ち出しているのが意外なところです。もちろん別の解釈としては、モティーフの意味を多義的にとらえて「《フライア》の第2セグメントは愛のモティーフであるが、それが初めて登場した経緯から《逃亡》を意味することもある」との考え方もあるでしょう。ただ確実に言えることは、デリック・クックが『指環』を広範囲に眺め、本質を突いた指摘をしようとしていることです。

たとえば《フライア》に関していうと、《フライア》の第2セグメントの "長調で、速く、縮められた形"(EX.104)が『ワルキューレ』の第1幕 第3場の終了部に現れ、さらにそれが変形されて『ジークフリート』第3幕 第3場の《愛の決心》(EX.105)になる、としているところです。この2つの場は『指環』における男女2組のカップルの愛の表現が最高潮に達する場面です。《フライア》のモティーフの4部作をまたがる長い変遷は、たとえばそういう風に仕組まれているということなのです。

とにかく、デリック・クックが "4部作を広範囲に眺めた本質的な指摘" をしようとしたことは、他のモティーフやファミリーの解説も含めて明らかでしょう。

第2のポイントは「重要なモティーフを識別し、それが直接的に示しているドラマのシンボルを指摘」している点です。この "直接的" というところがポイントです。モティーフはその使われ方によって裏の意味があったり、その後の進行を予告したり、多義的であったりということがあります。たとえば『指環』の最後の最後にたった1つだけで残る《救済》のモティーフです(EX.193)。No.15「ニーベルンクの指環(2)」に書きましたが、

《救済》のモティーフは、それが初めて現れる状況から(=『ワルキューレ』第3幕 第1場)"次世代への継承" をも意味すると考えられる。つまり『指環』の最終場面は、それで終わりということではなく、そこから再び新たな時代が始まるという暗示である。

というような "解釈" ができるでしょう。こういったたぐいの解釈については、デリック・クックはあまり踏み込んで説明していません。少しはありますが、多くはない。あくまでモティーフを識別した上で、それが直接的に示しているドラマのシンボルや感情だけを指摘するという態度に徹しています。

従って、個々の場面でドラマの進行から考えてモティーフがどういう意味をもつのか、その解釈の多くは『指環』の鑑賞者に任されていると言えるでしょう。デリック・クックの解説のタイトルは "Introduction" です。当然ですが、イントロダクションの次には真の意味での作品の鑑賞が待っています。デリック・クックの解説はあくまで『指環』の迷宮を探索するための "とっかかり" です。

付け加えると、この解説のタイトルを「"ニーベルングの指環" のライトモティーフ」ではなく「"ニーベルングの指環" 入門」としたのは、この作品を鑑賞する糸口として最適なのが、ストーリーや登場人物を知ることよりもライトモティーフの種類と構造を知ることだという意味を込めたもの推察されます。その狙いは成功していると思いました。

ライトモティーフ譜例一覧(1)~(5)

|

"ニーベルングの指環" 入門(1)

| 人物・モノ・出来事・感情 |

| 《 | フンディング》 | |||

| 《 | 金の林檎》 | |||

| 《 | アルベリヒの威嚇》 | |||

| 《 | ジークフリートの怒り》 |

| 自然 |

| 《 | 自然》のモティーフ(原形) | |||

| 《 | 自然》のモティーフ(確定形) | |||

| 《 | ライン河》 | |||

| 《 | エルダ》 | |||

| 《 | エルダ》/《神々の黄昏》 | |||

| 《 | エルダ》/《神々の黄昏》 | |||

| 『 | 神々の黄昏』の《神々の黄昏》 | |||

| 《 | 世界のトネリコの樹》 | |||

| 『 | 神々の黄昏』の《世界のトネリコの樹》 | |||

| 《 | 森の囁き》萌芽形 | |||

| 《 | 森の囁き》中間形 | |||

| 《 | 森の囁き》確定形 | |||

| 《 | 黄金》 | |||

| 《 | ドンナー》 | |||

| 《 | 虹の橋》 | |||

| 『 | 神々の黄昏』における《自然》の原形 | |||

| 《 | 剣》 | |||

| 《 | ラインの乙女》 | |||

| 《 | 森の小鳥》 | |||

| 《 | 森の小鳥》のセグメント | |||

| 《 | 眠るブリュンヒルデ》 |

| 黄金 |

| 《 | ラインの乙女の黄金の喜び》 | |||

| 《 | ラインの乙女の嘆き》 | |||

| 『 | ジークフリート』における《ラインの乙女の嘆き》 | |||

| 《 | ハイアヤ・ハイア》 | |||

| 《 | ハイアヤ・ハイア》ローゲ版 | |||

| 《 | ハイアヤ・ハイア》が《ニーベルング族》に変化 | |||

| 《 | ニーベルング族》 | |||

| 《 | ラインの乙女の黄金の喜び》ローゲ版 | |||

| 《 | 指環の力》 | |||

| 《 | ラインの黄金》 | |||

| 《 | 苦役》 | |||

| 《 | 苦役》ミーメ版 | |||

| 《 | ハイホー》 |

"ニーベルングの指環" 入門(2)

| 指環 |

| 《 | 指環》萌芽形 | |||

| 《 | 指環》中間形 | |||

| 《 | 指環》確定形 | |||

| 《 | 指環》基本和声 | |||

| 《 | 指環》骨格 | |||

| 《 | 思案》 | |||

| 《 | 指環》減3和音 | |||

| 《 | 怨念》 | |||

| 《 | 指環の力》ハーゲン形 | |||

| 《 | 殺害》 | |||

| 《 | 指環》最初の4音符 | |||

| 《 | 呪い》 | |||

| 《 | フンディングの正義》 | |||

| 《 | 贖罪の誓い》 | |||

| 《 | 財宝》 | |||

| 《 | 大蛇》 | |||

| 《 | 大蛇としてのファフナー》 | |||

| 《 | 指環》ヴァルハラへ変化 | |||

| 《 | ヴァルハラ》第1セグメント | |||

| 《 | ヴァルハラ》第2・第3セグメント | |||

| 《 | ヴァルハラ》最終セグメント | |||

| 《 | ヴァルハラ》最終セグメント | |||

| 《 | 剣》と《ヴァルハラ》の最終セグメント |

| 槍 |

| 《 | 槍》第1形 | |||

| 《 | 槍》確定形 | |||

| 《 | 取り消しできない掟》 | |||

| 《 | 契約》 | |||

| 《 | 神々の力》萌芽形 | |||

| 《 | 神々の力》中間形 | |||

| 《 | 神々の力》確定形 | |||

| 《 | 槍》第1セグメント | |||

| 《 | 嵐》 | |||

| 《 | ジークムント》 | |||

| 《 | ジークムントとジークリンデ》 | |||

| 《 | ヴォータンの挫折感》 | |||

| 《 | ヴォータンの挫折感》第2形 | |||

| 《 | ヴォータンの挫折感》ハーゲン形 | |||

| 《 | ヴォータンの反抗》 | |||

| 《 | ヴォータンの挫折感》/《ブリュンヒルデの非難》 | |||

| 《 | ブリュンヒルデの非難》 | |||

| 《 | ブリュンヒルデの哀れみの愛》 |

"ニーベルングの指環" 入門(3)

| 愛 |

| 《 | 愛の断念》 | |||

| 《 | 愛の断念》ジークムント形 | |||

| 《 | 愛の断念》第2セグメント | |||

| 《 | 愛の断念》第2形への移行 | |||

| 《 | 愛の断念》第2形 | |||

| 《 | 愛の断念》ヴォータンによる第2形 | |||

| 《 | フライア》 | |||

| 《 | フライア》ヴァイオリン・パート | |||

| 《 | フライア》第1セグメント | |||

| 《 | フライア》第1セグメント - 確定形 | |||

| 《 | フライア》第1セグメント - ジークムントとジークリンデ | |||

| 《 | フライア》第2セグメント | |||

| 《 | 逃亡》 | |||

| 《 | 完全なフライア》確定形 | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - ジークムントとジークリンデ | |||

| 《 | 逃亡》ニーベルハイムへの下降 | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - アルベリヒ | |||

| 《 | アルベリヒの嘆き》 | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - ニーベルハイムへの下降 | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - ゆっくりとした短調 | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - ゆっくりとした短調 | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - ゆっくりとした短調 | |||

| 《 | 愛の挨拶》 | |||

| 《 | 愛の挨拶》と《フライア》の第2セグメント | |||

| 《 | フライア》第2セグメント - 速い長調 | |||

| 《 | 愛の決心》 | |||

| 《 | ヴェルズング族の共感の絆》 | |||

| 《 | ヴェルズング族の共感の絆》第2形 | |||

| 《 | 冬の嵐》 | |||

| 《 | ヴォータンのブリュンヒルデへの愛情》 | |||

| 《 | ジークフリートの愛への憧れ》 | |||

| 《 | 愛の陶酔》 | |||

| 《 | 不滅の愛されし人》 | |||

| 《 | 世界の宝》 | |||

| 《 | 英雄的な愛》 |

"ニーベルングの指環" 入門(4)

| 英雄 |

| 《 | エルダ》 | |||

| 《 | ワルキューレ》 | |||

| 《 | ヴェルズング族》主セグメント | |||

| 《 | ヴェルズング族》第1セグメント | |||

| 《 | 死の布告》 | |||

| 《 | ジークフリート》 | |||

| 《 | グンター》 |

| 英雄 ─ 剣 |

| 《 | 剣》 | |||

| 《 | 剣の目的》 | |||

| 《 | 剣の目的》ジークムント | |||

| 《 | ヴェルゼ》 | |||

| 《 | ノートゥング》 | |||

| 《 | ノートゥング》ジークフリートによる | |||

| 《 | 名誉》 | |||

| 《 | 剣の目的》後半 | |||

| 《 | 剣の目的》後半、ジークムント | |||

| 『 | ワルキューレ』の《フリッカ》 | |||

| 《 | 友情》 | |||

| 《 | ハーゲン》 | |||

| 《 | 誘惑》 | |||

| 《 | グートルーネ》 | |||

| 《 | ギビフングの角笛》 | |||

| 《 | ジークフリートの角笛》 | |||

| 《 | ジークフリートの角笛》第2形 | |||

| 《 | 誓約の宣誓》 | |||

| 《 | 世界の遺産》 | |||

| 《 | ジークフリートの使命》第1形 | |||

| 《 | ジークフリートの使命》確定形 | |||

| 《 | ジークフリートの使命》ヴォータン形 | |||

| 《 | ジークフリートの使命》アイロニー | |||

| 《 | 兄弟の血の誓い》 | |||

| 《 | 兄弟の血の誓い》アイロニー |

| 英雄 ─ 女性が英雄を鼓舞する |

| 《 | 家庭の喜び》 | |||

| 《 | 救済》 | |||

| 《 | 人間の女としてのブリュンヒルデ》 |

| 魔法と神秘 |

| 《 | ローゲ》 | |||

| 《 | 魔の炎》 | |||

| 《 | 魔の炎》ワルキューレ最終場面 | |||

| 《 | 隠れ兜》 | |||

| 《 | 魔法の酒》 | |||

| 《 | ローゲ》半音階セグメント | |||

| 《 | 魔の眠り》 | |||

| 《 | さすらい人》 | |||

| 《 | 運命》 | |||

| 《 | 運命》ワルキューレ最終場面 | |||

| 《 | 運命》ブリュンヒルデ | |||

| 《 | ブリュンヒルデの目覚め》 |

"ニーベルングの指環" 入門(5)

| キャラクター |

| 《 | 巨人族》 | |||

| 《 | 大蛇に変身した巨人、ファフナー》 | |||

| 《 | アルベリヒ》 | |||

| 《 | アルベリヒ》チェロ | |||

| 《 | アルベリヒ》ニーベルハイムのシーン | |||

| 《 | ミーメの養育の歌》 | |||

| 《 | ジークフリートの使命》 |

| 副次的モティーフ |

| 《 | 日の出》 | |||

| 《 | 日の出》ハーゲンの日 | |||

| 《 | 家臣たちの歌》 | |||

| 《 | 波の動き》ライン版 | |||

| 《 | 波の動き》ライン版 | |||

| 《 | 波の動き》確定形 | |||

| 《 | 嵐》 | |||

| 《 | 波の動き》神々の黄昏 |

| 複合 |

| 《 | ヴァルハラ》 | |||

| 《 | アルベリヒをあざけるローゲ》 | |||

| 《 | ヴァルハラ - ローゲ》複合モティーフ | |||

| 《 | 剣 + 角笛》複合モティーフ | |||

| 《 | 神々の危機》複合モティーフ | |||

| 《 | ラインの黄金 + ヴァルハラ》複合モティーフ | |||

| 《 | 憩え、憩え、神よ》 | |||

| 《 | 騎行》 | |||

| 《 | エルダ》/《騎行》のモティーフ | |||

| 《 | エルダ》/《神々の危機》 | |||

| 《 | エルダ》/《槍》 | |||

| 《 | エルダ》/《神々の黄昏》 | |||

| 《 | エルダ》/《神々の黄昏》/《さすらい人》 | |||

| 《 | 指環の力》/《エルダ》 | |||

| 《 | 魔の眠り》 | |||

| 《 | ラインの乙女》/《ライン》/《ヴァルハラ》/《救済》 | |||

| 《 | ヴァルハラ》/《神々の力》/《ジークフリート》/《神々の黄昏》/《救済》 |

|

2019-06-21 18:09

nice!(1)